Gérard de Nerval

Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, est un écrivain et un poète français, né le à Paris, ville où il est mort le . Figure majeure du romantisme français, le « plus pur des écrivains romantiques de la France[1] » selon Georges Gusdorf, il est essentiellement connu pour ses poèmes et ses nouvelles, notamment son ouvrage Les Filles du feu (1854), recueil de nouvelles qui comprend Sylvie et les sonnets Les Chimères, et sa nouvelle Aurélia publiée en 1855. Il a aussi publié un récit de voyage, le Voyage en Orient (1851).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Gérard Labrunie |

| Nationalité | |

| Formation |

Lycée Charlemagne (à partir de ) |

| Activité | |

| Rédacteur à | |

| Père |

Étienne Labrunie (d) |

| Date de baptême | |

|---|---|

| Membre de | |

| Mouvement | |

| Personne liée | |

| Genre artistique |

|

Biographie

Jeunesse

Fils d'Étienne Labrunie[2], médecin militaire, et de Marie-Antoinette Laurent[3] - [4], fille d'un marchand linger de la rue Coquillière, Gérard de Nerval naît le , vers 20 heures[5], à Paris, au 96, rue Saint-Martin (actuellement le no 168). Baptisé le 23 à Saint-Merri, il est confié quelques mois plus tard à une nourrice de Loisy[6], près de Mortefontaine. Son père est nommé le suivant médecin militaire adjoint à la Grande Armée, il est rapidement promu médecin et attaché, le , au service de l'armée du Rhin[6]. Le , sa mère meurt à Glogau (actuellement Głogów), en Silésie alors qu’elle accompagnait son mari. De 1808 à 1814, Gérard est élevé par son grand-oncle maternel, Antoine Boucher, à Mortefontaine, dans la campagne du Valois, à Saint-Germain-en-Laye et à Paris. Au printemps 1814, son père retrouve la vie civile et s'installe avec son fils à Paris, au 72 rue Saint-Martin[7]. Gérard reviendra dans ces lieux évoqués dans nombre de ses nouvelles.

En 1822, il entre au collège Charlemagne, où il a pour condisciple Théophile Gautier[7]. C'est en classe de première (année scolaire 1823-1824) qu'il compose son premier recueil resté manuscrit de cent quarante pages : Poésies et Poèmes par Gérard L. 1824 qu'il donnera plus tard à Arsène Houssaye en 1852.

Il a déjà écrit, sous le nom de Gérard L. un panégyrique de Napoléon Ier : Napoléon ou la France guerrière, élégies nationales, publié chez Ladvocat et réédité en 1827 par Touquet[8]. L'année suivante, il écrit deux Épîtres à Monsieur Duponchel caché sous le pseudonyme de Beuglant[6]. Dès , il se lance dans la satire à la suite du scandale de l'Académie française qui a préféré Charles Brifaut à Alphonse de Lamartine[6]. Il compose alors une Complainte sur l'immortalité de Monsieur Briffaut (orthographe de l'auteur), puis une pièce dans le même esprit : L'Académie ou les membres introuvables, ce qui lui valut d'être recalé au concours de l'Académie en 1828[9].

Le , le Journal de la Librairie annonce la parution de sa traduction de Faust en volume in-32 qui porte le titre : Faust, tragédie de Goethe, traduite par Gérard (1828)[10]. Théophile Gautier rappellera dans La Presse du 30 janvier 1853 les mots de Goethe écrits au jeune traducteur : « Je ne me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant. »

Poésie et politique

Entre 1829 et 1832, Gérard aurait été successivement clerc de notaire, apprenti imprimeur et étudiant en médecine. Mais la littérature le requiert. Dans les rangs des jeunes romantiques, il fait partie de la claque de soutien à Victor Hugo lors de la bataille d'Hernani.

Il mène alors deux importants projets : une anthologie de la poésie allemande et une anthologie de la poésie française de la Renaissance, deux ouvrages qui requièrent une abondante documentation en bibliothèque[11]. La première anthologie parait en février 1830[12], la seconde en octobre[13], toutes deux sous le pseudonyme de M. Gérard. Ces deux ouvrages ne rencontrent pas un succès éclatant.

Il faut dire que 1830 est l'année de deux révolutions auxquelles il prend part : la révolution romantique et la révolution politique des Trois Glorieuses. Les barricades lui inspirent un poème-fleuve : Le peuple, son nom, sa gloire, sa force, sa voix, sa vertu, son repos, publié en août 1830[14].

Il publie encore de nombreux vers durant le premier semestre 1831 : si l'on excepte l’odelette Avril, une bonne part de son inspiration est alors politique, comme la chanson En avant, marche ![15], à la gloire des soulèvements belges et polonais, et le pamphlet Nos adieux à la Chambre des Députés de l'an 1830 ou Allez-vous-en vieux mandataires[16]. Il écrit également des pièces de théâtre d’inspiration médiévale et romantique. Deux de ses œuvres (aujourd'hui perdues) sont reçues au théâtre de l'Odéon : Le Prince des sots et Lara ou L'expiation.

Le Petit-Cénacle

.jpg.webp)

Gérard fréquente alors le Petit-Cénacle, un cercle amical formé à l'imitation du Cénacle rassemblé rue Notre-Dame-des-Champs autour de Victor Hugo. C'est le sculpteur Jehan Du Seigneur qui reçoit ses amis dans son atelier, installé dans une boutique de marchand de légumes[17] : il y a notamment là Pétrus Borel, Célestin Nanteuil, Camille Rogier, Philothée O'Neddy, Auguste Maquet, alors surnommé Mac-Keat…

Le Petit-Cénacle semble avoir une grande propension au chahut, à la boisson, aux farces et au bousin, ce qui justifie leur nom de bousingots. C'est à la suite d'un de leurs tapages que les agents du guet arrêtent Nerval et plusieurs de ses amis. Enfermé à la prison de Sainte-Pélagie à l’automne 1831, Nerval y écrit le poème Cour de prison, publié en décembre 1831[18].

En , à la mort de son grand-père maternel, il hérite d'environ 30 000 francs. Parti à l'automne dans le Midi de la France, il passe la frontière, à l'insu de son père, et visite Florence, Rome puis Naples. À son retour à Paris, Gérard s’installe, avec Arsène Houssaye, Camille Rogier et Théophile Gautier, dans un bâtiment promis à la démolition situé impasse du Doyenné, à l'intérieur même de la cour du Louvre[19]. Le groupe projette de publier un recueil collectif, Les contes du Bouzingo, mais seul le conte de Nerval, La Main de gloire, parait en septembre 1832[7].

Il est membre de la goguette des Joyeux et de la goguette des Bergers de Syracuse[20].

Avec Anatole Bouchardy (frère du "bousingot" Joseph Bouchardy), il fonde Le Monde dramatique[21], ambitieuse revue hebdomadaire dont le premier numéro parait le , mais que, lourdement endetté, il doit finalement vendre dès 1836.

Nestor Roqueplan lui ouvre alors les colonnes de son journal conservateur, La Charte de 1830, où il écrit quelques feuilletons dramatiques.

En décembre 1836, une publicité du Figaro emploie pour la première fois le pseudonyme de « Gérard de Nerval » et annonce la parution prochaine du Canard de Vaucanson – livre qui ne sera semble-t-il jamais écrit. Le nom de Nerval est adopté en souvenir d’un champ cultivé par son grand-père maternel près de Mortefontaine, le « clos Nerval ».

Jenny Colon

Le est créé à l'Opéra-Comique Piquillo sur une musique de Monpou ; Dumas signe seul le livret, malgré la collaboration de Nerval ; l’actrice Jenny Colon tient le premier rôle[7]. Nerval se serait épris de cette actrice qui n'aurait pas répondu à ses sentiments. Il fréquente alors le salon de Madame Boscary de Villeplaine, où une rivalité amoureuse l'oppose au financier William Hope pour la conquête de l'actrice[22].

Selon certains exégètes, il aurait voué un culte idolâtre à Jenny Colon, même après la mort de celle-ci en 1842. Elle serait la figure de la Mère perdue, mais aussi de la Femme idéale où se mêlent, dans un syncrétisme caractéristique de sa pensée, Marie, Isis, la reine de Saba, ce qui fait débat parmi les spécialistes de Nerval[23]. Durant l'été 1838, il voyage en Allemagne avec Dumas pour préparer Léo Burckart, pièce retardée par la censure. Après la première de L'Alchimiste, écrite en collaboration avec Dumas, le , Léo Burckart est finalement créé au théâtre de la Porte-Saint-Martin le . Dans le même temps, il publie Le Fort de Bitche (25-) dans Le Messager et Les Deux rendez-vous (15-) – qui deviendra plus tard Corilla – dans La Presse. Puis, en novembre, il part pour Vienne, où il rencontre la pianiste Marie Pleyel à l'Ambassade de France[7] et s'en éprend.

De retour en France en , il remplace Gautier, alors en Espagne, pour le feuilleton dramatique de La Presse. Après une troisième édition de Faust, augmentée d'une préface, et de fragments du Second Faust en juillet, il part en octobre en Belgique. Le a lieu la première de Piquillo à Bruxelles, où il revoit Jenny Colon et Marie Pleyel[7].

À la suite d'une première crise de folie le , il est soigné chez Mme Marie de Sainte-Colombe, qui tient la « maison de correction Sainte-Colombe », créée en 1785 au 4-6 rue de Picpus. Le 1er mars, Jules Janin publie un article nécrologique dans le Journal des Débats. Après une seconde crise, le , il est interné dans la clinique du docteur Esprit Blanche, à Montmartre, de mars à novembre[7]. Au bas d'un portrait photographique de lui, Gérard de Nerval écrit :

« Je suis l'autre. »

Voyage en Orient

Le , Nerval quitte Paris pour Marseille, d'où il embarque le pour Syra via Malte. Il arrive le 16 à Alexandrie. Il séjourne au Caire jusqu'au début du mois de mai puis visite la Syrie. En juillet, il part de Beyrouth pour Constantinople, faisant étapes à Chypre, Rhodes et Smyrne. Le , il rembarque, pour Naples via Malte. Il est de retour à Marseille le . Il publie ses premiers articles relatifs à son voyage l'année suivante. En septembre et , il part avec Arsène Houssaye, directeur de L'Artiste, en Belgique et aux Pays-Bas. De juin à , il remplace Gautier, alors en Algérie, dans La Presse[7].

Entre 1844 et 1847, Nerval voyage en Belgique, aux Pays-Bas, à Londres… et rédige des reportages et impressions de voyages. En même temps, il travaille comme nouvelliste et auteur de livrets d’opéra ainsi que comme traducteur des poèmes de son ami Heinrich Heine (recueil imprimé en 1848).

Il achève le récit de ses voyages, quelque peu romancé à la manière de Chateaubriand et construit comme un chemin initiatique, dans son Voyage en Orient qui paraît en 1851. Il affirme dans une lettre au docteur Émile Blanche (qui a succédé à son père), datée du , avoir été initié aux mystères druzes lors de son passage en Syrie, où il aurait atteint le grade de « refit », l’un des plus élevés de cette confrérie. Toute son œuvre est fortement teintée d’ésotérisme et de symbolisme, notamment alchimique et maçonnique. Alors qu’on l'accuse d’être impie, il s'exclame : « Moi, pas de religion ? J’en ai dix-sept… au moins. »

Fin de vie

Nerval vit ses dernières années dans la détresse matérielle et morale. C'est à cette période qu'il achève ses principaux chefs-d’œuvre, réalisés pour se purger de ses émotions sur les conseils du docteur Émile Blanche pour le premier, pour la dimension cathartique du rêve et contre l'avis du docteur Blanche pour le second : Les Filles du feu, Aurélia ou le Rêve et la Vie (1853-1854).

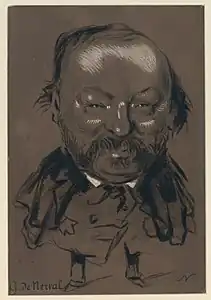

Gérard de Nerval caricaturé par Nadar.

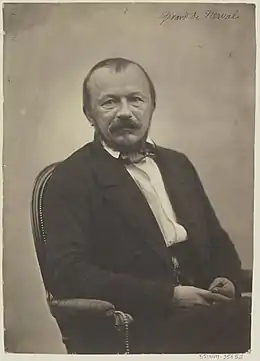

Portrait photographique de Gérard de Nerval, daguerréotype d'Adolphe Legros, vers 1853-1854.

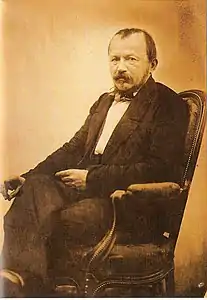

Photographie de Gérard de Nerval par Nadar, vers 1854-1855.

Mort

Le , on le trouve pendu aux barreaux d'une grille qui ferme un égout de la rue de la Vieille-Lanterne (voie aujourd'hui disparue, qui était parallèle au quai de Gesvres et aboutissait place du Châtelet. Le lieu de son suicide se trouverait probablement à l'emplacement du théâtre de la Ville), pour « délier son âme dans la rue la plus noire qu’il pût trouver[24] », selon la formule de Baudelaire, lequel demeura persuadé que la version du meurtre était la seule possible. (In Le 19e siècle à travers les âges de Philippe Muray).

Parmi ses amis, certains comme Arsène Houssaye émirent l'hypothèse d'un assassinat perpétré par des rôdeurs[25], au cours d'une de ses promenades habituelles dans des lieux mal famés. D'autres, comme Théophile Gautier ou Nadar, furent convaincus qu'il s'agissait d'un suicide[26] - [27]. Certains pensèrent à un crime rituel maçonnique, Gérard aurait dévoilé des secrets maçonniques dans L'Histoire de la reine du matin et de Soliman prince des génies, de son Voyage en Orient. Depuis lors, la question a fait l'objet de nombreux débats[28]. Le doute concernant un assassinat subsiste car il fut retrouvé avec son bolivar sur la tête alors que celui-ci aurait normalement dû tomber du fait de l'agitation provoquée par la strangulation[29].

On retrouva une lettre dans laquelle il demandait 300 francs, somme qui, selon lui, aurait suffi pour survivre durant l'hiver.

Le 30 janvier 1855, la cérémonie funéraire eut lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, cérémonie religieuse accordée du fait de son état mental, malgré son suicide présumé, avec, entre autres, Alexandre Dumas, Auguste Maquet, le bibliophile Jacob, Henri Delaage, Nadar. Théophile Gautier et Arsène Houssaye payèrent pour lui une concession au cimetière du Père-Lachaise.

Postérité

C'est auprès des symbolistes à la fin de son siècle, puis auprès des surréalistes que l'œuvre de Nerval trouvera le plus d'écho. André Breton, dans le premier Manifeste du Surréalisme, écrira : « Nerval possède à merveille l'esprit dont nous nous réclamons ». Il ajoute qu'à la place du mot surréalisme, lui et ses compagnons auraient pu tout aussi bien élire le mot supernaturalisme employé par Nerval à propos des Chimères.

Hommages

- Plaques dans le square de la Tour-Saint-Jacques (Paris) avec un médaillon de Jehan Du Seigneur.

- Il a été construit, en 1967[30], un collège à Vitré (Ille-et-Vilaine) au nom de Gérard de Nerval[31]. Depuis, plusieurs d'établissements publics portent le nom de Nerval : lycées à Soissons, Luzarches, Noisiel ; collèges à Crépy-en-Valois, Village-Neuf, Huningue.

Œuvres

Poésie

| Fichiers audio | |

| Gérard de Nerval - Poésie 1830/1835 | |

| Lecture audio de l'intégrale des poèmes 1830/1835 de Gérard de Nerval. | |

| Fantaisie | |

| Lecture audio d'un poème écrit par Gérard de Nerval. | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

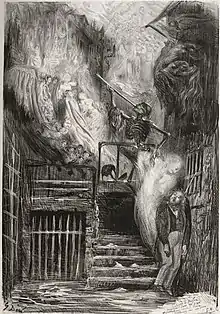

Eau-forte de Gustave Staal.

- Napoléon et la France guerrière, élégies nationales (1826)

- Napoléon et Talma, élégies nationales nouvelles (1826)

- L'Académie ou les membres introuvables (1826), comédie satirique en vers

- Le Peuple (1830), ode

- Nos adieux à la Chambre des Députés ou « allez-vous-en, vieux mandataires » (1831)

- Odelettes (1834), dont Une allée du Luxembourg

- Petits châteaux de Bohème (1853)

- Les Chimères (1854)

Contes, nouvelles et récits

- La Main de gloire : histoire macaronique ou La Main enchantée (1832)

- Raoul Spifame, seigneur des Granges (1839), biographie romancée, publiée ensuite dans Les Illuminés

- Histoire véridique du canard, essai[32] (1845)

- Scènes de la vie orientale (1846-1847)

- Le Monstre vert (1849)

- Le Diable rouge, almanach cabalistique pour 1850

- Les Confidences de Nicolas (1850), publiée ensuite dans Les Illuminés Édition critique de Michel Brix, 2007.

- Les Nuits du Ramazan (1850)

- Les Faux Saulniers, histoire de l’abbé de Bucquoy (1851)

- Voyage en Orient (1851)

- Contes et facéties (1852)

- La Bohème galante (1852)

- Lorely, souvenirs d’Allemagne (1852)

- Les Illuminés (1852)

- Les Nuits d'octobre (1852)[33] Les Nuits d'octobre parurent en plusieurs livraisons dans « L'Illustration », d'octobre à , avant de connaître des rééditions tirées à part.

- Sylvie (1853)

- Les Filles du feu : Angélique, Sylvie, Chansons et légendes du Valois, Jemmy, Isis, Émilie, Octavie, Corilla, Les Chimères (1854)

- Promenades et souvenirs (1854)

- Aurélia ou le Rêve et la Vie (1855)

- La Danse des morts (1855)

Romans

Nerval a écrit deux romans :

- Le Prince des sots, tiré de la pièce du même titre de Nerval, fut publié par Louis Ulbach en 1888, mais sous une forme très altérée. Le véritable texte de Nerval fut publié en 1962 par Jean Richer. Ce roman, fort méconnu, porte sur le règne de Charles VI le Fol.

- Le Marquis de Fayolle, paru en feuilletons en 1849 dans le journal Le Temps[Note 1], fut laissé inachevé par son auteur, et fut achevé par Édouard Gorges et publié en 1856[34]. L'action porte sur la Révolution en Bretagne. On peut trouver la version authentique de Nerval dans la collection de la Pléiade.

Théâtre

N'ont été publiées au XIXe siècle que sept pièces personnelles de Nerval. Les titres, voire le texte, d'autres pièces non publiées, nous sont également parvenus.

Les deux plus anciens titres sont parus sous la forme de plaquettes :

- Monsieur Dentscourt ou Le Cuisinier d'un grand homme (1826) ;

- L'Académie ou Les Membres introuvables (1826).

Les trois titres suivants sont issus de la collaboration entre Alexandre Dumas père et Nerval :

- Piquillo (1837), drame signé par Dumas ;

- L'Alchimiste (1839), drame signé par Dumas. C'est surtout le début de la pièce qui porte la marque de Nerval ;

- Léo Burckart (1839), drame signé par Nerval.

Nerval publia ensuite :

- Les Monténégrins (1849), drame, en collaboration avec Jules-Édouard Alboize de Pujol. Musique de Armand Limnander de Nieuwenhove. Il existe une première version, différente, sous forme de manuscrit, de cette pièce, qui date de 1848 ;

- L'Imagier de Harlem (1852), drame relatif aux premiers temps de l'imprimerie, avec Méry et B. Lopez.

Il subsiste des fragments ou des indications, sous forme de manuscrit, des pièces suivantes (toutes ces pièces n'ont pas été forcément achevées) :

- Nicolas Flamel (1830), inspiré de Nicolas Flamel ;

- Faust (années 1830) ;

- Lara ou L'Expiation, même pièce que La Dame de Carouge (1831) ;

- Le Prince des sots, dont il subsiste un fragment : Guy le Rouge ;

- Louis de France ;

- Le Magnétiseur (1840) ;

- Les Trois ouvriers de Nuremberg (1840) ;

- De Paris à Pékin (1848) ;

- Pruneau de Tours (1850) ;

- La Main de gloire (1850) ;

- La Forêt-Noire ou La Margrave (vers 1850) ;

- La Mort de Rousseau (1850) ;

- La Fille de l'enfer, Aurore ou Francesco Colonna (1853) ;

- La Polygamie est un cas pendable (1853) ;

- Corilla a été intégré dans Les Filles du feu ;

- Panorama ;

- Dolbreuse, même pièce que Le Citoyen marquis.

Des titres suivants, évoqués à certains moments par Nerval, il ne reste rien, et certains n'ont probablement jamais été écrits :

- Tartuffe chez Molière ;

- La Mort de Brusquet ;

- Beppo ;

- L'Abbate ;

- L'Étudiant Anselme ;

- L'Homme de nuit ;

- Fouquet ;

- La Fiancée d'Abydos (ou de Corinthe) ;

- Première coquetterie d'étudiant ;

- Les Walkyries ;

- une imitation d'une tragédie de Racine ;

- La Reine de Saba, dont Nerval reprit l'histoire dans Le Voyage en Orient.

Nerval a également écrit les adaptations suivantes :

- Han d'Islande (années 1830), d'après le roman de Victor Hugo. Publié en 1939 et republié par les éditions Kimé en 2007 ;

- Jodelet ou L'Héritier ridicule, d'après Scarron, publié par les éditions Kimé en 2002 ;

- Le Nouveau genre ou Le Café d'un théâtre, d'après Moratin, fut achevé par Arthus Fleury et publié en 1860[35]. Il existe une autre pièce assez voisine de ce titre, et inédite, Erreur de nom, qui a été publiée en 1969[36] ;

- Le Chariot d'enfant, drame en vers, en 5 actes et 7 tableaux, en collaboration avec Méry, d'après l'Indien Soudraka, fut publié en 1850 ;

- Misanthropie et repentir, d'après Kotzebue, fut représenté après la mort de Nerval, en 1855 ;

- Une Nuit blanche fut représentée une unique fois en 1850, puis interdit par le futur Napoléon III.

Traductions

- Faust (1828)

- Poésies allemandes (Klopstock, Goethe…) (1830)

- « Der König in Thule », (« Le Roi de Thulé ») de Goethe

Pamphlet

- Histoire véridique du canard, dans Monographie de la presse parisienne avec Honoré de Balzac (1842),

- Complainte sur la mort de haut et puissant seigneur le Droit d'aînesse…

- Les hauts faits des Jésuites…

Notes et références

Notes

- Le Temps a paru du 1er mars au 12 décembre 1849.

Références

- Georges Gusdorf, Le Romantisme, Paris, Payot, , p. 9

- Étienne Labrunie est né le à Agen, fils de Joseph Labrunie, tapissier à Agen, et de Marie-Thérèse Dublanc.

- Les parents de Marie-Antoinette Laurent étaient propriétaires du clos de Nerval, à moins d'un kilomètre de Loisy, hameau de Ver-sur-Launette, près de Mortefontaine. Gérard Labrunie a été mis en nourrice à Loisy. Le bois de Nerval se développe sur les communes de Mortefontaine, Ver-sur-Launette et Othis.

- Jean Lassaigne, « Gérard de Nerval et le Périgord », Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. 93, no 3, , p. 191-193 (lire en ligne)

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, p. 14.

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, p. 15.

- Voir les repères biographiques dans Corinne Hubner-Bayle, Gérard de Nerval. La marche à l'étoile, Éditions Champ Vallon, 2001, 252 pages, p. 238-241 (ISBN 2-87673-330-7).

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, p. 40.

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, p. 39.

- Jean Richer, Nerval par les témoins de sa vie, éditions Minard, 1970, texte 3, p. 73 (ISBN 0-320-05499-3).

- Huguette Brunet et Jean Ziegler, Sur Gérard de Nerval et la Bibliothèque Nationale, Presses universitaires de Namur, 1982, t. 4, p. 2-53.

- Poésies allemandes : Klopstock, Goethe, Schiller, Burger / morceaux choisis et traduits par M. Gérard [de Nerval], (lire en ligne)

- Choix de poésies de Ronsard, Du Bellay, Baïf, Belleau, Dubartas, Chassignet, Desportes, Regnier / précédé d'une introduction par M. Gérard, (lire en ligne)

- « Le Mercure de France au dix-neuvième siècle », sur Gallica, (consulté le )

- « Le Cabinet de lecture : gazette de la ville et de la campagne », sur Gallica, (consulté le )

- Gérard de (1808-1855) Auteur du texte Nerval, Nos adieux à la Chambre des députés de l'an 1830, ou Allez-vous-en, vieux mandataires / par le père Gérard, patriote de 1789..., (lire en ligne)

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, p. 63.

- « Le Cabinet de lecture : gazette de la ville et de la campagne », sur Gallica, (consulté le )

- « Impasse du Doyenné », sur www.gerard-de-nerval.net (consulté le )

- Gérard de Nerval décrit sa visite dans une goguette de Saint-Germain-en-Laye et parle de son passé de goguettier dans le chapitre III : Une société chantante de son récit autobiographique Promenades et souvenirs.

- « Le Monde dramatique : revue des spectacles anciens et modernes », sur Gallica, (consulté le )

- Alfred Colling, La Prodigieuse histoire de la Bourse, Paris, Société d'éditions économiques et financières, , p. 220.

- Par exemple, Christine Bomboir, Les Lettres d'amour de Nerval : mythe ou réalité ?, p. 93-94, considère que, si des souvenirs relatifs à Jenny Colon ont pu inspirer Nerval dans Sylvie ou les Petits châteaux de Bohême, voire dans Pandora, les « rapprochements ne résistent pas à l'examen » pour Aurélia. Pour elle, de même, ni Le Monde dramatique ni Piquillo n'ont été créés en hommage à Jenny Colon, et l'attribution à Jenny Colon des lettres d'amour de Nerval dépendent de « conjectures historiques » trop précaires.

- Charles Baudelaire, Edgar Poe, sa vie ses œuvres, 1856, chap. II.

- Simone Delattre, Les Douze heures noires: La Nuit à Paris au XIXe siècle, Albin Michel, , 864 p. (lire en ligne), p. 300-301

- Gauthier Ferrières, Gerard de Nerval. La vie et l’œuvre 1808-1855, Alphonse Lemerre, , 350 p., p. 299.

- Jean Sénelier, Un amour inconnu de gérard de Nerval, Lettres modernes, , 265 p., p. 100.

- Jean Gallotti, « Gérard de Nerval », La Revue du Caire, vol. XXXIV, no 177, , p. 17-21 (lire en ligne).

- Raymond Jean, « Le suicide de Gérard de Nerval », PMLA, vol. 70, no 1, , p. 78-90 (DOI https://doi.org/10.2307/459839

, JSTOR https://www.jstor.org/stable/459839)

, JSTOR https://www.jstor.org/stable/459839) - « Le collège Gérard-de-Nerval va faire peau neuve », sur ouest-france.fr.

- « Collège Gérard de Nerval », sur http://www.ac-rennes.fr/.

- Publié dans Le Diable à Paris, Hetzel 1845. [lire en ligne] Réuni avec la Monographie de la presse parisienne d’Honoré de Balzac. Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1965. p. 9-23.

- « Présentation des nuits d'octobre »

- Texte lire en ligne sur Gallica.

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9759609g/f84.image.texteImage (Aristide Marie, Gérard de Nerval, le poète et l’homme, Hachette, 1914, p. 48).

- Gérard de Nerval et Jean Senelier, Erreur de nom ou Le café du théâtre comédie vaudeville en un acte (inédite) ; Précédée de Le nouveau genre ou le café d'un théâtre (scènes I à IX): ébauches dramatiques, Lettres modernes, (OCLC 496090367, lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Album Nerval. Iconographie choisie et commentée par Éric Buffetaud et Claude Pichois. Albums de la Pléiade. Éditions Gallimard, 1993 (ISBN 2070112829) Biographie illustrée.

- Arvède Barine, Névrosés : Hoffmann, Quincey, Edgar Poe, G. de Nerval, Paris, Hachette, , 362 p. (lire sur Wikisource)

- Corinne Bayle, Gérard de Nerval, la marche à l’étoile, Paris, Champ Vallon, 2001

- Albert Béguin, Gérard de Nerval suivi de Poésie et mystique, Paris, Stock, 1936 ; rééd. Paris, José Corti, 1945, 136 p.

- Jacques Bony, Gabrielle Chamarat Malandain et Hisashi Mizumo, Gérard de Nerval et l’esthétique de la modernité, actes du colloque de Cerisy 2008, Paris, Hermann, 2010 (ISBN 978-2-7056-6993-5)

- Jean-Paul Bourre, Gérard de Nerval, Paris, Bartillat, 2001

- Michel Brix et Claude Pichois, Gérard de Nerval, Paris, Fayard, 1995

- Léon Cellier, Nerval, Paris, Hatier, 1967, 255 p.

- Gabrielle Chamarat, Nerval ou l’Incendie du théâtre. Identité et littérature dans l’œuvre en prose de Gérard de Nerval, Paris, José Corti, 1986

- Gérard Cogez, Voyage en Orient de Gérard de Nerval, Paris, Gallimard, 2008, 250 p.

- Gérard Cogez, Gérard de Nerval, Paris, Gallimard, coll. « Folio-biographies », 2010, 350 p.

- Michel Collot :

- Gérard de Nerval ou la dévotion à l'imaginaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1992

- Gérard de Nerval, du réel à l'imaginaire, Paris, Hermann, 2019

- Olivier Encrenaz et Jean Richer, Vivante étoile : Michel-Ange, Gérard de Nerval, André Breton, Paris, Lettres modernes, 1971

- Emmanuel Godo, Nerval ou la raison du rêve, Paris, Le Cerf, 2008, 190 p.

- Jean Guillaume :

- Gérard de Nerval : Pandora, Secrétariat des publications, Facultés Universitaires, 1968, 177 p.

- Gérard de Nerval : Aurélia. Prolégonèmes à une édition critique, Namur, Presses universitaires de Namur, 1972

- Jean Guillaume, Claude Pichois, Gérard de Nerval : Chronologie de sa vie et de son œuvre, -, Namur, Presses universitaires de Namur, Les Études nervaliennes et romantiques, 1984

- Jean Guillaume, Jean-Louis Préat, Nerval, masques et visage, Les Études nervaliennes et romantiques, Presses universitaires de Namur, 1988, 163 pages

- Serge Hustache, L'Égypte de Gérard de Nerval - Vagabondage ésotérique et maçonnique au Caire, Memogrames, 2015, 84 pages (ISBN 9782930698175)

- Jean-Nicolas Illouz, Nerval, le "rêveur en prose". Imaginaire et écriture, Paris, PUF, collection "Écrivains", 1997.

- Michel Jeanneret, La Lettre perdue : écriture et folie dans l'œuvre de Nerval, Paris, Flammarion, 1978

- Jean-Pierre Jossua, Aimer Nerval, Paris, Le Cerf, 2014

- Denis Langlois, Le voyage de Nerval, Rives-en-Seine, La Déviation, 2021

- Gérard Macé, Je suis l'autre, Paris, Le Promeneur, 2007

- Lucien Mazenod, Les Écrivains célèbres, tome III : le XIXe et le XXe siècles, Paris, 1951

- Martin Mees, Nerval ou la pensée du poétique. Essai de philosophie à l’œuvre, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2021, 461 p.

- Pierre Petitfils, Nerval, biographie, Paris, Julliard, coll. « Les Vivants », 1986 (ISBN 2-260-00484-9)

- Nathalie Quintane, Une lecture de Proust, Baudelaire, Nerval, Paris, La Fabrique, 2018, 190 p. (ISBN 978-2-35872-161-5)

- Jean Richer (dir.), Cahier Nerval, Paris, L'Herne, coll. « Cahiers de l'Herne », no 37, 1980, 434 p. (ISBN 9782851970374)

- Jean Richer :

- Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques, Paris, Le Griffon d’Or, 1947

- Gérard de Nerval, Paris, Seghers, 1950, 221 p.

- Gérard de Nerval, expérience vécue et création ésotérique, Paris, Guy Trédaniel, 1987, 397 p.

- Pacôme Thiellement, L'Homme électrique, Nerval et la vie, Musica Falsa, 2008, 192 p.

- Œuvres en rapport avec Nerval

- Ary Scheffer, Lénore - Les morts vont vite (1830), d'après la traduction par Nerval du poème de Gottfried August Bürger, Paris, Hôtel Scheffer-Renan, coll. Musée de la vie romantique

- Caroline Gutman, Le Syndrome Nerval (roman), Paris, J.-C. Lattes, 2010 (ISBN 978-2-7096-2344-5)

Liens externes

Notices et ressources

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) Carnegie Hall

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (nl + en) RKDartists

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :