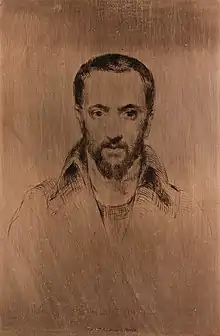

Pétrus Borel

Pétrus Borel dit « le lycanthrope », né le à Lyon[1] - [2] et mort le à Mostaganem (Algérie française)[1], est un poète, traducteur et écrivain français.

| Alias |

Le lycanthrope |

|---|---|

| Naissance |

Lyon (France) |

| Décès |

Mostaganem (Algérie française) |

| Activité principale |

| Mouvement | Romantisme frénétique |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

- Madame Putiphar

- Champavert, contes immoraux

Biographie

Pétrus Borel est le frère d'André Borel d'Hauterive, bibliothécaire et auteur d'un Annuaire de la noblesse, qui s'efforça de prouver que les Borel descendaient d'une famille de la petite noblesse dauphinoise des environs de Briançon[2]. Parmi ses autres frères et sœurs, on peut également signaler François-Victor Borel, éditeur sous le nom de Francisque, né à Lyon le 26 pluviôse an X, Benoît-François Borel, dit « Bénoni », né le 27 thermidor an XI, Françoise-Victoire Borel, née le 22 brumaire an XIII.

Débuts

Pétrus Borel est le douzième des quatorze enfants d'André Borel, quincaillier, et de Magdeleine Victoire Garnaud[1]. D'après Jules Claretie, son père avait combattu sous les ordres de Précy lors du siège de Lyon et avait dû se cacher en Suisse[3]. En fait, né en 1765 au Grand-Villars de Jean-Aldéran Borel, marchand, et de Marguerite Garnaud, il s'installe à Lyon à la mort de ses parents, chez son oncle et curateur Pierre Garnaud, qui l'emploie dans son commerce de quincaillerie. Marié le en l'église collégiale de Saint-Nizier à sa cousine germaine Magdeleine-Pierrette-Victoire Garnaud, fille de son curateur et de Pierrette Ugenaud, il s'installe comme quincailler au no 24 de la rue des Quatre-Chapeaux. Pendant le soulèvement de Lyon contre la Convention nationale, il se mêle brièvement aux événements, s'exile peut-être après la prise de la ville, même si ce n'est guère probable, et certainement peu de temps. Le , il est condamné à 560 livres d'amende par la Commission populaire de Lyon[4].

Le couple a quatorze enfants : Pierre-Victor, né le , au 24, rue des Quatre Chapeaux ; François Pierrette, née le ; Marguerite, née le 5 thermidor an II ; Joséphine-Françoise, née le 25 frimaire an IV ; Claudine-Mélanie, née le 13 floréal an V ; Lucrère-Mélanie, née le 11 brumaire an VII ; François, né 6 germinal an VIII ; François-Victor, dit Francisque, né le 26 pluviôse an X ; Benoît-François, dit Bénoni, né le 27 thermidor an XI ; François-Victoire, née le 22 brumaire an XIII ; François-André, né le ; Joseph-Pétrus, né le ; Jean-Baptiste, né le ; André-François-Joseph, né le [4].

En 1820, les Borel s'installent à Paris, au 10, rue Notre-Dame-de-Nazareth, comme marchands de sparterie. Pétrus suit l'enseignement du Petit séminaire de Sainte-Élisabeth, une école religieuse, et parfait son éducation auprès de l'abbé Marduel, qui le fait entrer au Petit séminaire de Saint-Roch. En 1828, il est secrétaire d'un architecte à Melun[4] - [1], sa famille souhaitant qu'il s'initie à l'art architectural. Il fréquente l'atelier de l'architecte néo-classique Antoine-Martin Garnaud[1], rue de l’Abbaye, puis Bourlat. Établi à son propre compte dès 1829 après cinq ans d'apprentissage, il éprouve paradoxalement de grandes difficultés à s'intéresser à l'architecture de son temps, cultivant une passion puissante pour le Moyen Âge. Son style nouveau lui ayant valu quelques procès, il délaisse l'architecture pour s'adonner au dessin, donnant libre cours à son amour pour les formes et les couleurs, auprès d'Eugène Devéria, dont il devient l'ami. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas fait pour le dessin, et sa foi dans son mérite, son désir de s'imposer auprès des grands hommes de son temps, le poussent vers le journalisme en 1830. À partir de 1829, il appartient au Petit-Cénacle, qui réunit autour de Jehan Du Seigneur, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Philothée O'Neddy, Auguste Maquet, Joseph Bouchardy, Alphonse Brot et Napoléon Thomas[1], et dont il devient l'âme. Il se révèle, lors des Trois Glorieuses, farouche républicain, « faute, comme il le précisera lui-même plus tard, non sans humour, de pouvoir être caraïbe ». Après les Journées de juillet, il fréquente les réunions de la Société des Amis du Peuple[1].

Le Lycanthrope

.jpg.webp)

Tout en souffrant affreusement de la pauvreté, au point de se voir dans l'impossibilité de manger à sa faim (cf. son poème Misère), il s'affuble du surnom excentrique qui caractérise si bien son caractère tourmenté, et versifie à cœur joie. Le , il assiste, à la demande de Victor Hugo, à la première d’Hernani, qu'il défend vigoureusement lors de la bataille homonyme.

Au printemps 1831, il est interné à Écouy pour défaut de passeport. Durant l'été, il tente avec ses amis du Petit-Cénacle l'expérience naturiste du Camp des Tartares dans une maison de la rue de Rochechouart, au bas de Montmartre. La même année, il publie des Stances sur les Blessures de l'Institut et Le Vieux capitaine dans l'Almanach des Muses, Barraou le charpentier, « légende antillaise » dans Le Mercure de France au XIXe siècle[1].

En , il publie son premier recueil de vers, intitulé Rhapsodies, mais aussi La Corse et Benoni dans l’Almanach des muses, et Heur et malheur dans les Annales romantiques[1]. En 1833 paraît une compilation de nouvelles très particulières, Champavert, contes immoraux. En 1836 sort sa traduction du Robinson Crusoé de Daniel Defoe, si admirable qu'elle est encore éditée aujourd'hui. En 1839, ce sera Madame Putiphar, son grand roman, paru chez Ollivier en deux volumes. Le , Jules Janin en donne un article hostile au Journal des débats. Il publie la même année Janiquette (-) dans La Presse et Yariko () dans Le Voleur[1].

À partir de 1834, il vit avec Marie-Antoinette Grangeret, veuve d'Augustin Claye[5]. Au début de 1840, il s'installe avec elle et ses enfants, Gabrielle et Justus dans une ferme d'Asnières, près de la gare, qu'il appelle plaisamment « L'Auberge de l'Âne mort et de la Femme guillotinée », où de nombreux amis viennent le voir, parmi lesquels les peintres de la colonie de Bougival : Célestin Nanteuil, Baron, Français, les frères Leleux, ainsi que Gautier, O'Neddy, Fernand Boissard ou son frère André[1].

En 1841, il publie Le Gniaffe dans le tome IV des Français peints par eux-mêmes, Le Capitaine François de Civille (7 et ) dans Le Commerce. En 1842 paraît Miss Hazel (, 3 et ) dans L'Artiste et La Nonne de Peñaranda (juin) dans la Revue de Paris. En 1843, c'est Le Trésor de la Caverne d'Arcueil (avril) dans la Revue de Paris et Daphné (19, 20, 21 et ) dans Le Messager des Chambres[1]. En cette même année 1843 Gottfried Wolfgang — adaptation de l'Aventure d'un étudiant allemand (1824) de Washington Irving — rédigé en 1839 paraît dans La Sylphide. Alexandre Dumas s'en inspirera en 1849[6] pour sa Femme au Collier de velours[7] - [8].

De retour à Paris en 1844, il prend, le , la direction de Satan, auparavant dirigé par son frère Francisque, et y donne de nombreux articles, notamment un Salon en six feuilletons du au . Il crée également la Revue pittoresque et son annexe L'Âne d'or, et publie trois sonnets (), Le Vert-Galant () et De la chaussure chez les anciens et chez les modernes (15 et ) dans L'Artiste[1].

En 1845, il fréquente les bureaux de L'Artiste, dirigé par son ami Arsène Houssaye et le Divan Le Peletier en compagnie de Gautier, Nerval et Édouard Ourliac. Dans le même temps, il publie Mab Ivin de Roscof (1er et ) dans La Pandore, Sur l'amour (), Du général Marceau et de Clémence Isaure (), Pierre Bayle () et Alger et son avenir littéraire () dans L'Artiste. En septembre, il est rédacteur en chef du feuilleton de la Société générale de presse créée par Dutacq, qui n'a pas de suites[1].

L'Algérien

Bien que travaillant fort laborieusement, il ne parvient pas à subvenir à ses besoins. En 1845, Gautier, rentré d'un voyage en Algérie lui ayant suggéré d'entrer dans l'administration coloniale, il obtient l'appui d'Émile et Delphine de Girardin, amis de Bugeaud. Le , il est nommé inspecteur de la colonisation de 2e classe. Lassitude oblige, il accepte le poste, mais la presse républicaine se déchaîne contre lui, en particulier L'Esprit public et Le National d'Armand Marrast, qu'il provoque en duel[1].

En 1846, il publie Le Fou du roi de Suède (1er, et ) et Mon ami Panturier ( et ) dans Le Commerce, ainsi que Sur l'art () dans L'Artiste, avant de s'embarquer le à bord du Charlemagne à destination d'Alger. Débarqué le , il prend ses fonctions de secrétaire auprès du maréchal Bugeaud. Marie-Antoinette Claye, Gabrielle et Justus arrivent à leur tour le et s'installent rue Darfour. À Alger, il publie Une représentation de Ruy Blas par des amateurs () et La Science en Afrique () dans L'Akhbar[1].

Après la démission de Bugeaud, en , Borel est nommé inspecteur de la colonisation à Mostaganem, le . Le , il se marie à Alger avec Gabrielle Claye, dite Béatrix, fille de sa maîtresse Marie-Antoinette Claye et d'Augustin Claye (mort en 1827), âgée de 19 ans, avant de prendre son poste à Mostaganem le . En octobre, Mme Claye achète un terrain sur lequel sera bâti petit à petit une maison baptisée « le Castel de Haute-Pensée » par Borel. Dans le même temps, il publie Un Anglais en Afrique (6-), qui reprend Daphné, et Les Courses à Mostaganem () dans L'Akhbar[1].

Le , paraît dans L'Artiste un texte attribué à Borel, Du Iugement publicque[10]. Après la Révolution française de 1848 et la proclamation de la Deuxième République, L'Akhbar annonce le sa candidature à la députation[1]. Destitué le par Frédéric Lacroix (1811-1863), directeur général des affaires civiles d'Alger, envoyé d'Armand Marrast, il vit chichement du produit de ses terres, adressant plusieurs demandes de réintégration au ministre de la Guerre durant l'année 1849. Le , grâce à l'intervention du maréchal Bugeaud et du général Daumas, il est réintégré dans le corps des inspecteurs de la colonisation, mais envoyé dans le département de Constantine. Du au , il est chargé du pénitencier de Lambessa, alors en construction. En juillet, il écrit Le Voyageur qui raccommode ses souliers, un long poème contre les socialistes[1].

Le , ayant adressé au ministre de la Guerre de nombreuses lettres pour retrouver son ancien poste, il est muté à Mostaganem, où il arrive en septembre. Dans cette ville, il retrouve son ancien ami Ausone de Chancel, qui y occupe les fonctions de sous-préfet. Nommé par décret maire de Blad-Touaria, nouvelle colonie agricole située près de Mostaganem, il se révèle excellent administrateur mais, victime des idées romantiques qui ne l'ont jamais quitté, il emploie aussi bien les deniers publics que les siens pour sauver ses administrés de la faim et des fièvres. Le , il perd ses fonctions de maire, Blad-Touaria devenant l'annexe d'Aboukir. Le , Chancel est muté à Blida et remplacé par le vicomte de Gantès, qui prend la défense de Borel quand le préfet d'Oran, Louis Majorel, critique ses rapports — Jules Claretie affirme que la plus grande partie était faite en vers[11]. Le , une amende de 85 francs est prononcée contre Borel pour négligence dans l'établissement de documents statistiques. Le , Borel adresse à Gantès une lettre de 16 pages dans laquelle il se défend contre les reproches de Majorel et envoie une copie au ministre. Majorel ayant envoyé à son tour le une lettre au ministre pour se plaindre des agissements de Borel, le ministre invite, le , le préfet à punir Borel en lui retenant cinq jours d'appointements. À partir de cette date, Gantès change d'attitude, faisant montre d'une franche hostilité à l'égard de Borel[1].

En , en l'absence de Gantès, parti en métropole, Borel écrit Comme quoi toute collaboration est rendue impossible pour l'inspecteur de la colonisation de Mostaganem par M. de Gantès, sous-préfet de l'arrondissement, et par son bureau de colonisation, adressé au sous-préfet par intérim, au préfet Majorel et au ministre de la Guerre. Cette lettre contenant des accusations de malversations à l'encontre de Gantès, le ministre décide le de procéder à une enquête, menée par le comte de Dax en mai et juin. Celle-ci blanchissant Gantès et donnant tous les torts à Borel, celui-ci lui adresse le une longue lettre pour se défendre. Il n'en est pas moins révoqué définitivement le [1].

Installé alors sur ses terres comme simple colon, Borel s'épuise dans des travaux agricoles. En , Gantès est rétrogradé, nommé sous-préfet à Philippeville et remplacé par M. Otten, qui deviendra l'ami de Borel. En décembre, Pétrus apprend à son frère Borel que Gabrielle attend un enfant, Aldéran-André-Pétrus-Bénoni, qui voit le jour le , peu après la mort, le , de Marie-Antoinette Claye, folle depuis 1852. Pour se délasser, il écrit quelques poèmes de circonstances pour les filles du sous-préfet Otten, le dernier étant adressé à Gabrielle Otten le [1].

Le , Borel meurt, sans doute à la suite d'une insolation[1].

Il connaît une gloire posthume grâce aux surréalistes et à André Breton qui sortirent de l'oubli des œuvres qui leur semblaient révolutionnaires.

Il est considéré aujourd'hui comme le représentant par excellence du frénétisme.

Jugements d'auteurs

- Théophile Gautier : « Une individualité pivotale autour de laquelle les autres s'implantent et gravitent. » (Histoire du romantisme, 1872)

- Charles Baudelaire : « Il y a des noms qui deviennent proverbes et adjectifs. Quand un petit journal veut, en 1859, exprimer tout le dégoût et le mépris que lui inspire une poésie ou un roman d’un caractère sombre et outré, il lance le mot : Pétrus Borel ! et tout est dit. Le jugement est prononcé, l’auteur est foudroyé. Pétrus Borel, ou Champavert le Lycanthrope, auteur de Rhapsodies, de Contes immoraux et de Madame Putiphar, fut une des étoiles du sombre ciel romantique. […] Sans Pétrus Borel, il y aurait une lacune dans le Romantisme. […] Pour moi, j'avoue sincèrement, quand même j'y sentirais un ridicule, que j'ai toujours eu quelque sympathie pour ce malheureux écrivain dont le génie manqué, plein d'ambition et de maladresse, n'a su produire que des ébauches minutieuses, des éclairs orageux, des figures dont quelque chose de trop bizarre… altère la native grandeur. »[12]

- Tristan Tzara : « La Lycanthropie de Pétrus Borel n'est pas une attitude d'esthète, elle a des racines profondes dans le comportement social du poète […] qui prend conscience de son infériorité dans le rang social et de sa supériorité dans l'ordre moral. »[13]

- André Breton : « Le style de l'écrivain, auquel s'applique comme à aucun autre l'épithète « frénétique » et son orthographe attentivement baroque, semblent bien tendre à provoquer chez le lecteur une résistance relative à l'égard de l'émotion même qu'on veut lui faire éprouver, résistance basée sur l'extrême singularisation de la forme et faute de laquelle le message par trop alarmant de l'auteur cesserait d'être perçu. »[14]

- Louis Aragon : « Il paraît que j'ai de la condescendance pour les poètes mineurs. Et pourtant par là on entend Pétrus Borel, ce colosse. »[15]

- Claude Mesplède : « Certains de ces textes par leur veine frénétique et baroque, leur tonalité de révolte et leur noirceur permettent de citer Borel parmi les précurseurs du récit criminel »[16]

Publications

- Rapsodies, poésies, 1832, (texte en ligne).

- Rhapsodies, texte conforme à l'édition de 1832, édition de Jacques Carrier, Éditions Fougerouse, 2009.

- Champavert, contes immoraux, nouvelles, 1833, réédition Sulliver sous le titre Champavert, le lycanthrope, 1996 [lire en ligne].

- Daniel Defoe, Robinson Crusoé, traduction, 1833, (tomes 1 et 2).

- L'Obélisque de Louqsor, pamphlet, 1836 [lire en ligne].

- Madame Putiphar , roman, 1839, réédition Phébus.

- Pétrus Borel, escales à Lycanthropolis, anthologie de plusieurs textes courts (contes, articles de journaux, pamphlets…), édition établie par Hugues Béesau et Karine Cnudde avec un texte de clôture d'Olivier Rossignot, Le Vampire Actif, .

- Le Trésor de la caverne d'Arcueil et autres récits, édition de Davy Pernet, Éditions Fougerouse, 2014.

- Œuvres poétiques et romanesques, édition de Michel Brix, Paris, Sandre, 2017.

Notes et références

- Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel: un auteur provisoire, Presses universitaires de Lille, 1986, 224 pages.

- Jean-Luc Steinmetz, « L'ouïe du nom », dans Philippe Bonnefis, Alain Buisine (dir.), La Chose capitale: essais sur les noms de Barbey, Barthes, Bloy, Borel, Huysmans, Maupassant, Paulhan, Presses universitaires Septentrion, 1981, 249 pages, p. 137-158 (ISBN 2-86531-006-X).

- Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, p. 6-8.

- Aristide Marie, Petrus Borel, le lycanthrope: sa vie et son œuvre ; suivi d'une bibliographie ; orné d'un portrait et de 8 reproductions en heliogravure, Slatkine, 1993, 208 pages, [lire en ligne], p. 17-22, (ISBN 2-05-101262-8).

- Pétrus Borel, Madame Putiphar : roman, (présentation de Jean-Luc Steinmetz), Phébus, 1999, 434 pages, p. 417 (ISBN 2-85940-568-2).

- Parue en feuilleton du au dans Le Constitutionnel.

- Jean Le Guennec, David Mendelson, États de l'inconscient dans le récit fantastique, 1800-1900, L'Harmattan, 2002, 317 pages, p. 122-123.

- Colliers de velours, parcours d'un récit vampirisé, préface de Valery Rion, de Marine Le Bail et de l'éditeur, Otrante, 2015, 260 p. .

- André Breton 1939, p. 102.

- Voir le texte dans L'Artiste. Il est présenté dans cette publication comme étant un écrit de Montaigne.

- Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, p. 132.

- Charles Baudelaire, L'Art romantique, chapitre XVI : « Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains - Pétrus Borel ».

- Tristan Tzara, Œuvres complètes, t. V, Flammarion, 1982, p. 111.

- André Breton, Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1988, p. 937.

- Louis Aragon 1928, p. 60.

- Dictionnaire des littératures policières volume 1

Annexes

Bibliographie

- Charles Baudelaire, L'Art romantique, XVI : Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains - Pétrus Borel.

- Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, René Pincebourde, 1865, 139 p. (lire en ligne)

- Louis Aragon, Traité du style, Paris, Gallimard, 1928, réed.1980, 236 p. (ISBN 978-2-070-20989-7)

- André Breton, Anthologie de l'humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1939, réed.1979, 416 p. (ISBN 978-2-720-20184-4), p. 101-109

- Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel: un auteur provisoire, Lille, Presses universitaires de Lille, 1986, 224 p. (ISBN 978-2-85939-279-6)

- Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel : vocation, poète maudit, Paris, Fayard, 2002, 434 p. (ISBN 2-213-61227-7).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Gottfried Wolfgang, conte lire en ligne sur Gallica.

- Quelques poèmes.

- Hymne au soleil.

- Textes en ligne sur la Bibliothèque électronique de Lisieux : Le Croque-mort (1840) ; Le Gniaffe (1841).

- Textes en ligne sur Miscellanées : Prologue de Madame Putiphar & autres poèmes (1839).