Léguevin

Léguevin (occitan : Legavin prononcé /'lɛ.gɔ.bi/ Lègobi) est une commune française située dans le nord du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

| Léguevin | |||||

Mairie de Léguevin | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Haute-Garonne | ||||

| Arrondissement | Toulouse | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Le Grand Ouest Toulousain | ||||

| Maire Mandat |

Étienne Cardeilhac-Pugens (DVC) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 31490 | ||||

| Code commune | 31291 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Léguevinois | ||||

| Population municipale |

9 361 hab. (2020 |

||||

| Densité | 383 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 35′ 59″ nord, 1° 14′ 02″ est | ||||

| Altitude | Min. 164 m Max. 237 m |

||||

| Superficie | 24,45 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Toulouse (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Léguevin (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Mairie de Léguevin | ||||

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays toulousain, qui s’étend autour de Toulouse le long de la vallée de la Garonne, bordé à l’ouest par les coteaux du Savès, à l’est par ceux du Lauragais et au sud par ceux de la vallée de l’ Ariège et du Volvestre. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par l'Aussonnelle, le Courbet, le ruisseau de Saint-Blaise, le ruisseau du paradis et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Une partie de la forêt de Bouconne est située sur le territoire de la commune.

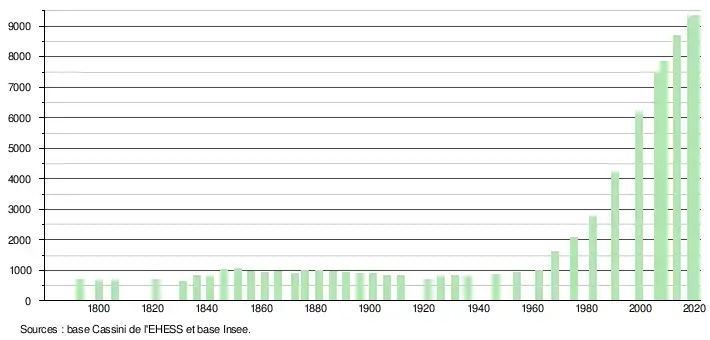

Léguevin est une commune urbaine qui compte 9 361 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle appartient à l'unité urbaine de Toulouse et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Léguevinois ou Léguevinoises.

Les habitants de Léguevin sont les Léguevinoises et les Léguevinois.

Géographie

Localisation

- Carte dynamique

- Carte Openstreetmap

- Carte topographique

- Carte avec les communes environnantes

La commune de Léguevin se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 17 km à vol d'oiseau de Toulouse[1], préfecture du département.

Les communes les plus proches[Note 1] sont[2] : Brax (1,7 km), La Salvetat-Saint-Gilles (4,0 km), Pibrac (4,6 km), Fontenilles (6,1 km), Plaisance-du-Touch (6,3 km), Pujaudran (6,8 km), Lasserre-Pradère (6,8 km), Mérenvielle (7,0 km).

Sur le plan historique et culturel, Léguevin fait partie du pays toulousain, une ceinture de plaines fertiles entrecoupées de bosquets d'arbres, aux molles collines semées de fermes en briques roses, inéluctablement grignotée par l'urbanisme des banlieues[3].

Léguevin est limitrophe de huit autres communes dont une dans le département du Gers. Les communes limitrophes sont Brax, Fontenilles, Lasserre-Pradère, Mérenvielle, Pibrac, Plaisance-du-Touch, La Salvetat-Saint-Gilles et Pujaudran.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 2 445 hectares ; son altitude varie de 164 à 237 mètres[5].

Hydrographie

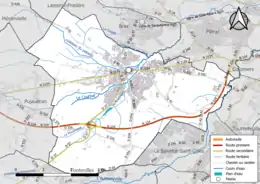

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[6]. Elle est drainée par l'Aussonnelle, le Courbet, le ruisseau de Saint-Blaise, le ruisseau du paradis, la Moulinasse, le Couget, le ruisseau de la Goutille, le ruisseau de maudinat et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 32 km de longueur totale[7] - [Carte 1].

L'Aussonnelle, d'une longueur totale de 42,4 km, prend sa source dans la commune de Saint-Thomas et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans la Garonne à Seilh, après avoir traversé 12 communes[8].

Le Courbet, d'une longueur totale de 10,1 km, prend sa source dans la commune et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans L'Aussonnelle à Colomiers, après avoir traversé 4 communes[9].

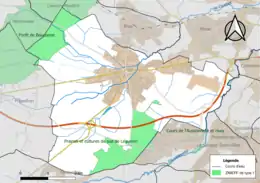

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 2] sont recensées sur la commune[10] :

- le « cours de l'Aussonnelle et rives » (76 ha), couvrant 12 communes du département[11] ;

- la « forêt de Bouconne » (2 868 ha), couvrant 10 communes dont neuf dans la Haute-Garonne et une dans le Gers[12],

- les « prairies et cultures du sud de Léguevin » (229 ha), couvrant 2 communes du département[13] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 3] - [10] : les « terrasses de Bouconne et du Courbet » (2 088 ha), couvrant 5 communes du département[14].

Urbanisme

Typologie

Léguevin est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [15] - [I 2] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Toulouse, une agglomération inter-départementale regroupant 81 communes[I 3] et 1 047 829 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Toulouse est la cinquième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence et Lille (partie française)[I 4] - [I 5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 6] - [I 7].

Le développement moderne de Léguevin s'est réalisé, comme dans de très nombreuses communes périurbaines, sans planification urbanistique cohérente. L'agglomération est devenue au fil des années une banlieue dortoir de Colomiers et de Toulouse. Comme il n'y a pas de centre-ville vivant, la vie sociale est réduite au strict minimum.

Les fermes traditionnelles étaient construites en brique crue et en galet, matériaux que les paysans prélevaient dans leurs champs et dans les cours d'eau du Courbet et du Paradis. Les murs de ces maisons rurales pouvaient atteindre jusqu'à 50 centimètres d'épaisseur. Ils offraient une isolation, particulièrement appréciée aux mois de juillet et d'août ou les températures n'hésitent pas à flirter avec les 40 °C. L'intérieur de ces maisons gardait une précieuse fraicheur.

Les fenêtres étaient en majorité disposées sur la façade est des maisons. Le mur à l'ouest, d'où viennent les précipitations étaient généralement sans ouvertures. La taille des fenêtres tournées vers le sud étaient volontairement limitée pour réduire les températures estivales.

La forêt de Bouconne fournissait les poutres de chêne nécessaires à la construction des charpentes. Les toitures étaient constituées uniquement de briques romaines.

En règle générale, les maisons de Léguevin étaient donc construites avec des matériaux locaux, ce qui limitait les transports sur les longues distances et leur implantation visaient essentiellement à réduire la température des mois les plus chauds de l'année en privilégiant les façades vers l'est.

Voies de communication et transports

Située sur l'ancien tracé de la route nationale 124 qui relie Toulouse à Auch à onze kilomètres à l'est de l’Isle-Jourdain. Depuis , la RN 124 ne dessert plus le bourg, la RN 124 dispose d'un nouveau tracé; une 2x2 voies. Auparavant, Léguevin était un des principaux points noirs routiers de l'agglomération toulousaine avant la réalisation de la déviation achevée en .

Léguevin partage une gare SNCF (Gare de Brax-Léguevin) avec la commune voisine de Brax. Cette desserte ferroviaire place Léguevin à 20 minutes du cœur de Toulouse en train. Depuis 2005, la SNCF a mis en place un service cadencé avec une rame toutes les 1/2 heures aux heures de pointe.

La ligne 305 du réseau Arc-en-Ciel relie le centre de la commune à la station Arènes du métro de Toulouse depuis Rieumes.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Léguevin est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible)[17]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[18].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Courbet. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 1993, 1999, 2002, 2009 et 2014[19] - [17].

Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. Léguevin est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de Bouconne. Il est ainsi défendu aux propriétaires de la commune et à leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu dans l'intérieur et à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que des landes. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[20] - [21]

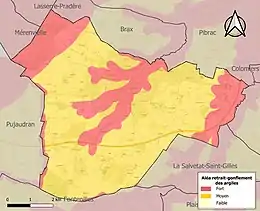

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 712 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 712 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[22] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[23].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1998, 2003, 2011, 2015, 2017 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999[17].

Histoire

La découverte d'outils préhistoriques atteste que Léguevin fut occupé de bonne heure. Ces outils (galets aménagés en quartzite), sont difficiles à dater. Cependant, l'un d'eux, retrouvé sur les berges du Courbet serait daté de l'Acheuléen, période du Paléolithique inférieur. Une pierre de foyer serait datée du Néolithique, mais cette datation est controversée car certains pensent qu'étant donné qu'elle fut trouvée près de boulets de basalte utilisés pendant la guerre de Cent Ans, elle a très bien pu être amenée par les Anglais.

La sauveté de Léguevin est citée dès le XIIe siècle dans un document de 1108 dans lequel des nobles font donation de terres aux Hospitaliers dans le « territoire de Léguevin entre deux ruisseaux ». Ces deux ruisseaux sont le Courbet et le Paradis. La région est alors en effet en cours de défrichement par les frères hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Rien n'atteste de la présence d'un village à cette époque.

Le village de Léguevin a sans doute été créé au XIIIe siècle. À l'origine, il s'agissait d'une halte sur la via Tolosane destinée aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle par la voie d'Arles.

Le nom de Léguevin, vient de l’occitan Legavin, qui signifie 20 lieues, cet arrêt étant en effet situé à une vingtaine de lieues de la ville d’Auch. Léguevin a renoué avec cette tradition. Un accueil est à la disposition des pèlerins de Saint-Jacques. Il est situé près de la halle en plein cœur de la vieille cité.

Les premières constructions furent un hôpital et une église, construites à l'emplacement de la halle actuelle. Une commanderie fut construite à l'emplacement du château de Castelnouvel.

Une rivalité s'établira entre les Hospitaliers et Jourdain V (qui donna son nom à L'Isle-Jourdain). Le un accord de paréage mit fin à la brouille et fit de Léguevin une bastide[24]. Un odonyme local (place du 28-Novembre-1309) rappelle cet événement.

Léguevin subit l'occupation des anglais à partir de 1344 lors de la guerre de Cent Ans et le passage destructeur du Prince Noir en 1355. On décida alors de procéder à la fortification du village qui fut achevée le . Léguevin fut rattachée successivement au comté de l'Isle-Jourdain, au comté d'Armagnac puis aux rois de Navarre. Henri III de Navarre, futur Henri IV de France, fut seigneur de Léguevin de 1572 à 1579 et traversera Léguevin en 1579 et 1580. Le la seigneurie de Léguevin passera à Guy Du Faur de Pibrac.

Léguevin ne sera pas épargné par les guerres de religion au XVIe siècle. En les troupes de Blaise de Montluc traversèrent Léguevin ; le curé Balthazar Vintimiglia fut suspecté de protestantisme et arrêté ; et le village fut mis à sac par une troupe de protestants le .

Louis XIV passera à Léguevin en 1659, et Napoléon en juillet 1808.

Léguevin fut incorporé au département de la Haute-Garonne en 1790.

Une municipalité révolutionnaire fut créée à l'instigation du curé en août 1789. L'Hôtel de Ville fut pris et pillé par des manifestants à deux reprises, le et le . Un contingent de prisonniers espagnols séjourna dans le village en 1795, accentuant les difficultés provoquées par la famine de 1794. Les 8 et des royalistes abattirent l’arbre de la Liberté et renversèrent l’autel de la Patrie.

Du 26 au les troupes de Wellington occupèrent Léguevin. Ce furent près de 7 000 fantassins et 800 cavaliers, placés sous le commandement du lieutenant général, sir Rowland Hill, qui séjournèrent sur la commune[25].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Son blasonnement est : D'azur à deux tours d'argent posées sur une terrasse du même surmontées de deux flanchis d'or formant le nombre romain vingt. |

|---|

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Léguevin appartient à l'arrondissement de Toulouse et au canton de Léguevin, redécoupé en 2014, dont elle est le bureau centralisateur.

Pour l’élection des députés, la commune fait partie de la sixième circonscription de la Haute-Garonne, représentée depuis 2007 par Monique Iborra (LREM, ex-PS).

Intercommunalité

Depuis le , date de sa création, la commune appartient à la communauté de communes Le Grand Ouest Toulousain.

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2017 étant compris entre 5 000 habitants et 9 999 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2020 est de vingt-neuf[26] - [27].

Liste des maires

Tendances politiques et résultats

- Élection municipale de 2020

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Léguevin[Note 6].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Léguevin s'établit à 12 373 000 € en dépenses et 11 589 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 7] se répartit en 7 367 000 € de charges (849 € par habitant) pour 8 453 000 € de produits (974 € par habitant), soit un solde de 1 085 000 € (125 € par habitant)[A2 1] - [A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 8] pour 3 636 000 € (49 %), soit 419 € par habitant, ratio inférieur de 18 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (513 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 391 € par habitant en 2012 et un maximum de 419 € par habitant en 2013 ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 9] pour 2 428 000 € (29 %), soit 280 € par habitant, ratio inférieur de 38 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (448 € par habitant). Sur la période 2009 - 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 269 € par habitant en 2009 et un maximum de 280 € par habitant en 2013.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Léguevin[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation constante 14,09 % ;

- la taxe foncière sur le bâti sans variation 16,23 % ;

- celle sur le non bâti sans variation 139,22 %.

La section investissement[Note 10] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 11] pour une valeur de 4 557 000 € (91 %), soit 525 € par habitant, ratio supérieur de 36 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (385 € par habitant). En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 335 € par habitant en 2012 et un maximum de 525 € par habitant en 2013 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 12] pour 337 000 € (7 %), soit 39 € par habitant, ratio inférieur de 51 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (79 € par habitant).

Les ressources en investissement de Léguevin se répartissent principalement en[A2 4] :

- subventions reçues pour une valeur totale de 442 000 € (14 %), soit 51 € par habitant, ratio inférieur de 27 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (70 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 51 € par habitant en 2013 et un maximum de 201 € par habitant en 2009 ;

- fonds de Compensation pour la TVA pour 360 000 € (11 %), soit 41 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate.

L'endettement de Léguevin au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 13], l'annuité de la dette[Note 14] et sa capacité de désendettement[Note 15] :

- l'encours de la dette pour une somme de 3 066 000 €, soit 353 € par habitant, ratio inférieur de 60 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (881 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio diminue de façon continue de 608 € à 353 € par habitant[A2 5] ;

- l'annuité de la dette pour une valeur totale de 415 000 €, soit 48 € par habitant, ratio inférieur de 57 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (112 € par habitant). Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio diminue de façon continue de 73 € à 48 € par habitant[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une valeur totale de 1 366 000 €, soit 157 € par habitant, ratio inférieur de 13 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (181 € par habitant). Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 143 € par habitant en 2009 et un maximum de 197 € par habitant en 2012[A2 6]. La capacité de désendettement est d'environ 2 années en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum en 2013 et un maximum très élevé, de plus de 50 années en 2001.

Population et société

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[32]. En 2020, la commune comptait 9 361 habitants[Note 16], en augmentation de 5,27 % par rapport à 2014 (Haute-Garonne : +7,44 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

En l'espace de cinq décennies, Léguevin est passée d'une population de 1 000 habitants environ en 1950 à près de 7 000 en 2005. Cette multiplication par 7 a eu de profondes répercussions sur l'ambiance de la commune. Initialement centrée sur l'activité agricole, Léguevin est maintenant une ville dynamique de la grande agglomération toulousaine. L'urbanisation rapide se poursuit à partir de 2006 avec la mise en place de nouvelles ZAC qui permettent un développement économique.

Enseignement

Léguevin fait partie de l'académie de Toulouse.

La ville de Léguevin dispose de trois écoles maternelles, de trois écoles élémentaires (école primaire des Gachots, école primaire Madeleine Brès et école primaire Jules-Ferry) ainsi que du collège Forain François-Verdier.

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 3 937 ménages fiscaux[Note 17], regroupant 9 510 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 25 360 €[I 8] (23 140 € dans le département[I 9]). 62 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 18] (55,3 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 4,8 % | 6,1 % | 6,8 % |

| Département[I 11] | 7,7 % | 9,6 % | 9,3 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 6 324 personnes, parmi lesquelles on compte 82 % d'actifs (75,2 % ayant un emploi et 6,8 % de chômeurs) et 18 % d'inactifs[Note 19] - [I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 13]. Elle compte 1 391 emplois en 2018, contre 1 376 en 2013 et 1 309 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 4 789, soit un indicateur de concentration d'emploi de 29 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 70,5 %[I 14].

Sur ces 4 789 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 627 travaillent dans la commune, soit 13 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 88,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,3 % les transports en commun, 5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Secteurs d'activités

536 établissements[Note 20] sont implantés à Léguevin au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 21] - [I 17].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 536 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 28 | 5,2 % | (5,7 %) |

| Construction | 63 | 11,8 % | (12 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 127 | 23,7 % | (25,9 %) |

| Information et communication | 24 | 4,5 % | (4,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 19 | 3,5 % | (3,8 %) |

| Activités immobilières | 21 | 3,9 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 90 | 16,8 % | (19,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 103 | 19,2 % | (16,6 %) |

| Autres activités de services | 61 | 11,4 % | (7,9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 23,7 % du nombre total d'établissements de la commune (127 sur les 536 entreprises implantées à Léguevin), contre 25,9 % au niveau départemental[I 18].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[39] :

- Scal Exploitation, supermarchés (34 828 k€) ;

- Garage Alcazar, entretien et réparation de véhicules automobiles légers (2 082 k€) ;

- SMG, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (349 k€) ;

- SARL ERGO, activité des économistes de la construction (251 k€) ;

- Didier Yaon Peinture, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (229 k€).

L'artisanat ainsi que le commerce y sont bien représentés : 180 artisans et commerçants en 2015[40].

Industrie

La population de Léguevin a connu un développement très rapide lié à l’activité aéronautique de l’agglomération toulousaine et plus précisément de Colomiers. Sa population, qui n’atteignait pas 1 000 habitants en 1950, compte en 2012 8 629 personnes. Site du fabricant de tuile en terre cuite pour toiture la tuilerie Edilians.

Agriculture

La commune est dans les « Coteaux du Gers », une petite région agricole occupant une partie nord-ouest du département de la Haute-Garonne, caractérisée par une succession de coteaux peu accidentés, les surfaces cultivées étant entièrement dévolues aux grandes cultures[41]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 22] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 41 lors du recensement agricole de 1988[Note 24] à 19 en 2000 puis à 21 en 2010[43] et enfin à 24 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 41 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[44] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 405 ha en 1988 à 1 223 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 34 à 51 ha[43].

Les terres de la commune de Léguevin, essentiellement argileuses, occupent la troisième terrasse de la Garonne. La présence de galets de grande taille en est le témoignage le plus évident. Les sols sont par conséquent lourds et difficiles à travailler.

La culture de la vigne qui occupait une partie importante de la commune jusque dans les années trente a aujourd'hui totalement disparu. Elle a été remplacée par la polyculture élevage dans les années 1950 puis par la spécialisation à partir du milieu des années 1970.

Aujourd'hui trois fermes développent encore une activité d'élevage, les autres se sont tournées vers les cultures. Les céréales (blé, maïs et orge), le tournesol et le colza se partagent la sole. L'explosion démographique des vingt dernières années et le développement anarchique des zones pavillonnaires provoquent une concurrence pour l'appropriation du foncier. Les rendements observés sont faibles et sujets à de fortes variations interannuelles liées aux différences notables de précipitations observées entre les différents printemps.

Vie locale

Culture

- Une bibliothèque et un espace multimédia sont réunis au sein de la médiathèque municipale.

- une salle de spectacle et culturelle est ouverte depuis (salle TEMPO).

- La commune est dotée d'une école de musique dynamique et d'une nouvelle MJC (Maison des jeunes et de la culture) inaugurée en 2007.

- Le marché du dimanche matin, installé sur la place de la Bastide, apporte une touche chaleureuse et dynamique à Léguevin. Les équipements sportifs et culturels ont été construits à la hauteur du développement récent.

- Associations : Club de danse, Mouvement Jeunes communistes de France.

Service public

Léguevin possède un service départemental d'incendie et de secours, une gendarmerie, une poste, un service de police municipale,

Sports

Les Duckies de Léguevin équipe de baseball évoluant en Championnat de France de baseball Nationale 2 saison 2013, 2011 et 2008. Piscine municipale, union sportive de Leguevin Football, club de rugby à XV le Coq Léguevinois, Une équipe de basket est également présente sur la commune : le Basket Club léguevinois.

Santé

Centre Communal d'Action Sociale, maison de retraite "CURTIS", centre social "La Maison des Quartiers",

Écologie et recyclage

La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté de communes de la Save au Touch[45].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Jean-Baptiste, à (clocher-mur, des XVe-XVIe siècles)

- Le château de Castelnouvel (1540)

- La halle Piquot (1834)

- L'ancien relais de Poste

L'église Saint-Jean-Baptiste façade et clocher-mur

L'église Saint-Jean-Baptiste façade et clocher-mur L'intérieur de l'église

L'intérieur de l'église Plafond du transept

Plafond du transept Le château de Castelnovel

Le château de Castelnovel La halle Piquot

La halle Piquot Ancien relais de Poste

Ancien relais de Poste

Personnalités liées à la commune

- Antonin Carlès (1851-1919), sculpteur inhumé au cimetière de Léguevin

- Henri Vielle (1866-1946), né à Léguevin, évêque, vicaire apostolique de Rabat.

- François Verdier (1900-1944), résistant retrouvé mort sur la commune.

- Annie Lacroix-Riz (née en 1947), historienne marxiste, y a vécu 4 ans durant les années 1980.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Mairie de Léguevin

- Léguevin sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Cette sous-section Finances locales est issue d'une synthèse des données du site alize2.finances.gouv.fr du ministère de l'Économie et des Finances.

Elle est présentée de façon standardisée pour toutes les communes et ne concerne que le périmètre municipal.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 1.2.1 : Yin Yang Kappa

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Léguevin.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Léguevin.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés par la commune.

- Les « impôts locaux » désignent les impôts prélevés par les collectivités territoriales comme les communes pour alimenter leur budget. Ils regroupent les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, pour les entreprises, les cotisations foncières ou sur la valeur ajoutée.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Léguevin.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[42].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Léguevin » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Base de données du ministère du Budget, relative aux comptes des communes

- « Les comptes des communes - Léguevin : chiffres clés » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Léguevin : opérations de fonctionnement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Léguevin : fiche détaillée » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Léguevin : opérations d'investissement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Léguevin : endettement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Léguevin : autofinancement » (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Léguevin » (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Toulouse » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Léguevin » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Léguevin » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Léguevin » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Léguevin » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Léguevin et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Léguevin », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 378-379.

- Carte IGN sous Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Léguevin », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « l'Aussonnelle »

- Sandre, « le Courbet »

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Léguevin », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours de l'Aussonnelle et rives » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt de Bouconne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « prairies et cultures du sud de Léguevin » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « terrasses de Bouconne et du Courbet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Léguevin », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque feux de forêts.

- « Prévention des incendies de forêt en Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Léguevin », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Maisons ou Hôpitaux par départements > Léguevin (31) », sur Les Templiers et les Croisades (consulté le ).

- Michel Aragon, Les structures sociales et économiques à Léguevin de 1780 à 1914 (thèse de doctorat de 3e cycle), Toulouse, 1986

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales-2020 (consulté le ).

- « Léguevin, Grenade et Aussonne basculent », La Dépêche du Midi, (lire en ligne)

« Dans l'Ouest toulousain, la surprise est venue des communes de taille moyenne. [...] À Léguevin, la liste de Stéphane Mirc (divers droite) est élue au premier tour et devance largement l'équipe conduite par le socialiste Michel Aragon, qui paie au prix fort la mise à l'écart du maire sortant Gilles Blanco. ». - « Léguevin. Stéphane Mirc réélu maire au premier tour », La Dépêche du Midi, (lire en ligne).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Entreprises à Léguevin », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- http://www.ville-leguevin.fr/liste_artisans_commercants.aspx

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Léguevin - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Ville de Léguevin - Ordures ménagères », sur ville-leguevin.fr (consulté le ).