Botmeur

Botmeur [bɔtmœʁ] est une commune française du département du Finistère et de la région Bretagne ; elle fait partie de Monts d'Arrée Communauté.

| Botmeur | |

La rue principale de Botmeur en 2020. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Monts d'Arrée Communauté |

| Maire Mandat |

Éric Prigent 2020-2026 |

| Code postal | 29690 |

| Code commune | 29013 |

| Démographie | |

| Gentilé | Botmeuriens |

| Population municipale |

222 hab. (2020 |

| Densité | 16 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 23′ 04″ nord, 3° 54′ 58″ ouest |

| Altitude | Min. 225 m Max. 384 m |

| Superficie | 13,62 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Carhaix-Plouguer |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Toponymie

Botmeur vient du breton « bod » (résidence) et « meur » (grand). Botmeur, ancienne chapelle domestique, doit son nom au manoir ou château de Botmeur, propriété des seigneurs du Botmeur, puis de la Marche, en la paroisse de Berrien. Le territoire de Botmeur s'étend sur le versant sud de la montagne d'Arrée, entre Roc'h Trevezel, Torgen-Sant-Mikel (mont Saint-Michel de Brasparts) et le marais du Yeun Elez.

Géographie

Description

|

La commune se trouve dans le massif armoricain, plus précisément au cœur des monts d'Arrée, au pied du Mont Saint-Michel de Brasparts, du Ménez Kador et du Roc'h Trevezel, dominant le marais du Yeun Elez dont une bonne partie est située sur le territoire communal, de même que le lac Saint-Michel Réservoir de Saint-Michel, dit aussi lac de Brennilis, espace naturel remarquable et paradis des randonneurs et des pêcheurs. La commune est située en Cornouaille, mais à la limite du Léon dont elle est séparée par la ligne de crête des monts d'Arrée, qui la sépare aussi des communes limitrophes de Plounéour-Ménez, Commana, Sizun et Saint-Rivoal ; au sud la rivière Ellez la sépare de Brasparts mais son cours est désormais en partie ennoyé sous les eaux du lac-réservoir de Saint-Michel, à l'est, le Roudouhir, dont le cours aval est aussi désormais ennoyé, la sépare de La Feuillée[1]. L'omniprésence de l'eau explique les nombreux lavoirs et puits, le plus souvent communautaires, répartis dans les divers villages de la commune.

D'une superficie de 1 362 ha (13,62 km2), la commune est assez accidentée, formant un plan incliné vers le sud-est allant de la ligne de crête de l'Arrée d'une altitude de 382 mètres au Tuchen Kador à celle de 225 mètres dans la partie du marais du Yeun Elez désormais ennoyée, selon les données de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Le bourg est sur un replat exposé au sud vers 255 mètres d'altitude, étiré sur plus d'un kilomètre le long de la départementale le reliant à La Feuillée. Une dizaine de hameaux (dénommés ici « villages ») sont implantés pour la plupart sur le replat, entre « montagne » et marais, le plus élevé étant celui de Roz-Du ; celui de Kernevez dit aussi Ty ar Yun, peuplé seulement au XIXe siècle, forme une véritable île dans la marais. Certains « villages » sont plus peuplés que le bourg (Balanec-Ber). Celui de Botcador est longtemps resté très isolé, mal relié à Botmeur ; il a d'ailleurs longtemps dépendu de la paroisse, puis de la commune de Brasparts, un moment de la trève de Saint-Rivoal, en dépit de l'éloignement aggravé par le franchissement obligatoire de la ligne de crête pour se rendre dans ces bourgs. Déjà Cambry écrivait : « Le village de Botcador, le dernier que l’on rencontre en approchant de Saint-Michel, devroit appartenir au district de Carhaix ; il n’auroit pas à traverser les montagnes pour verser ses denrées au chef-lieu à Châteaulin ; il lui seroit facile d’arriver à la Feuillée par le chemin de Landerneau »[2].

Le mont Saint-Michel de Brasparts vu de Botmeur.

Le mont Saint-Michel de Brasparts vu de Botmeur. Le lac-réservoir de Saint-Michel et le mont Saint-Michel-de-Brasparts vus depuis la route du Libist à Botmeur.

Le lac-réservoir de Saint-Michel et le mont Saint-Michel-de-Brasparts vus depuis la route du Libist à Botmeur. Le Tuchen Kador vu depuis Croix-Cassée.

Le Tuchen Kador vu depuis Croix-Cassée. Le lavoir du Lapig, entouré de pierres de schistes ardoisiers.

Le lavoir du Lapig, entouré de pierres de schistes ardoisiers.

Pendant de nombreuses années, le Tuchen Kador ou Ménez Kador (« signal de Toussaines » en français), situé dans cette commune pour son versant oriental et dans celle de Sizun, section de Saint-Cadou, pour son versant occidental, a été considéré comme le point culminant du Massif Armoricain, mais de récentes mesures topographiques effectuées par le service des Impôts de Morlaix et grâce à la précision du GPS, et cela pour la numérisation du cadastre, lui a fait perdre définitivement ce palmarès en faveur de Roc'h Ruz dans la commune de Plounéour-Ménez.

La majeure partie du territoire communal est formé de granite à deux micas dit de La Feuillée, roche plutonique comme le granite à cordiérite du Huelgoat[3] ; seules les pentes de l'Arrée étant constituées de schistes et quartzites de l'époque dévonienne.

La commune fait partie du parc naturel régional d'Armorique[4] et deux parties importantes de son territoire, l'une, la « Montagne de Botmeur »[5] a été classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique par un arrêté préfectoral de protection de biotope en date du [6] et protégée par la directive Natura 2000[7] et visant à protéger des espèces végétales comme le rossolis à feuilles rondes, le rossolis à feuilles intermédiaires, le lycopode sélagine, la sphaigne de la Pylaie, et des espèces animales dont le busard Saint-Martin[8]; l'autre est « Landes tourbeuses du Roudouhir et du Libist »[9] créée par un arrêté préfectoral de protection du biotope en date du [10] pour protéger les espèces végétales suivantes : le lycopode inondé, le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotindifolia), le rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), la littorelle des étangs (littorella uniflora[11]), la pilulaire à globules (Pilularia globulifera), la linaigrette engainée et la sphaigne de la Pylaie ainsi que plusieurs espèces animales comme le busard des roseaux et la loutre d'Europe[12]. Hélas, des incendies ravagent périodiquement la lande (parfois aussi le marais), les derniers ayant eu lieu en 1983, 1989, 1996 (deux), 2010[13].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[14]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[15].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[18] complétée par des études régionales[19] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brennilis », sur la commune de Brennilis, mise en service en 1977[20] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[21] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 508,2 mm pour la période 1981-2010[22]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 22 km[23], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[24], à 11,2 °C pour 1981-2010[25], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[26].

Urbanisme

Typologie

Botmeur est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [27] - [28] - [29]. La commune est en outre hors attraction des villes[30] - [31].

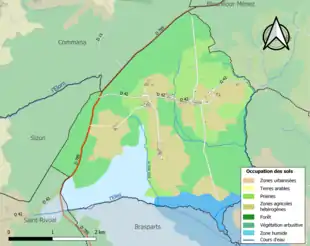

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 16,0 % | 229 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 17,1 % | 246 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 7,1 % | 102 |

| Landes et broussailles | 36,7 % | 526 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 6,1 % | 88 |

| Tourbières | 11,6 % | 1 167 |

| Plans d'eau | 5,3 % | 77 |

| Source : Corine Land Cover[32] | ||

Histoire

De la première mention à la création de la commune

La première mention de Botmeur est dans un texte de 1426 (réformation des fouages de l'évêché de Cornouaille[33]) même si la région était habitée bien avant (la voie romaine Carhaix- (Vorgium) - Brest (Gesocribate) ou L'Aber-Wrac'h écorne le territoire communal à son nord-est et on a trouvé des sarcophages mérovingiens près de Rozdu[34] en 1860.

Selon un aveu du , fourni au Roi par Giles de Botmeur, seigneur du lieu, la chapelle du manoir était surnommée « La chapelle de Sainct Bot » et le petit bourg attenant aurait conservé alors le souvenir du culte (celte probablement) d'un buisson sacré (bod en breton signifie également « buisson » et meur a le sens de « grand », voire de « sacré »).

Faisant partie au Moyen Âge de la vaste paroisse de la « ploue de la montagne », nommée en breton Plouenez ou Ploumenez[35], qui englobait toute la partie centrale des monts d'Arrée, ce fief de la famille du Botmeur (les ruines du château-manoir sont encore visibles au Salou) puis des « De la Marche » à la suite du mariage de Marie Anne du Botmeur avec François Louis De la Marche en 1715, forma par la suite un « terroir » (n'ayant pas le statut de « trève »), dépendant de la paroisse de Berrien, distante de plusieurs lieues (près de 20 km), et dont elle était géographiquement séparée par la commanderie de La Feuillée qui dépendait des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Les doléances répétées des habitants, obligés de se rendre à Berrien pour les cérémonies religieuses et les démarches administratives, et les pétitions adressées à l'évêque de Quimper[36] - [37], fin XVIIIe et début XIXe siècle, ainsi qu'au préfet du Finistère, aboutirent à la création de la commune de Botmeur par la loi du .

« Les habitants du Botmeur sont tous de la paroisse de Berrien, et ils sont éloignés de trois lieues de l’église paroissiale. Ils ont de plus pour s’y rendre les montagnes les plus sauvages et les plus élevées de la Bretagne à traverser. En hiver, elles sont souvent couvertes de neige ; dans les autres saisons elles sont fréquemment enveloppées de brouillards très épais ; dans l’une et l’autre circonstance, les routes, peu battues, sont incertaines et l’on voit des gens du pays s’y égarer même pendant le jour, à plus forte raison pendant la nuit. Comment serait-il possible que les habitants du Botmeur pussent fréquenter pendant une grande partie de l’année sans être surpris par la nuit au milieu des montagnes ? Cet inconvénient est sans doute grand pour les hommes, mais combien l’est-il davantage pour les femmes, les filles et les enfants. Aussi sont-ils en quelque sorte étrangers à leur paroisse. (Pétition des habitants de Botmeur en 1779 adressée à Mgr l'Évêque de Quimper, comte de Cornouaille)[36] »

Dans la même pétition, les Botmeuriens disent « que les enfants parvenaient à l'âge de 7 et 8 ans et plus sans qu'il y ait de preuves qu'ils aient reçu le baptême » et promettent « de se charger du salaire de leur desservant et de l'entretien de la chapelle ». À la suite de cette démarche, l'évêque permit que « baptêmes et sépultures se feront désormais dans la dite chapelle du Botmeur », (mais pas les mariages), ce qui fut pratiqué entre 1780 et 1792, date à laquelle la création des communes mit fin à cette « faveur », Botmeur étant incorporé alors dans la commune de Berrien où les Botmeuriens durent à nouveau se rendre pour leurs actes d'état-civil.

Les loups ajoutaient à l'insécurité liée aux difficultés des transports et aggravées par le banditisme qui sévissait alors sur les chemins de la région. En 1806 encore, un contrat de pâturage signé à Botmeur prévoit que le paysan chargé de la garde d'un troupeau de moutons doit veiller à leur bonne santé « fors de mort du loup et de maladies naturelles »[38].

Se nommant antérieurement « Rudeval » ou « Rutenval » (« Rue obscure » en français), le bourg pris le nom de Botmeur seulement en 1837 lors de la création de la paroisse par l'ordonnance royale du . Jusque-là, l'église n'était que la seule chapelle domestique des seigneurs du lieu. Son premier curé est Louis Graveran.

La loi du crée la commune de Botmeur, enfin séparée de Berrien, création qui prend effet le .

Par le décret du , le territoire de la commune s'agrandit avec l'annexion du village de Botcador, qui dépendait antérieurement de la trève de Saint-Rivoal, paroisse de Brasparts. L'indépendance communale longtemps revendiquée explique sans doute le fort « patriotisme communal » encore actuellement ressenti à Botmeur et le maintien de l'indépendance communale malgré sa faiblesse démographique et fiscale.

Les seigneurs de Botmeur

La famille seigneuriale du [de] Botmeur a longtemps possédé en fief le territoire de la commune à laquelle elle a donné son nom. Le premier « Du Botmeur » connu est Maurice Botmeur, devenu De Botmeur (1426-1456), puis Anceau Botmeur, écuyer, indiqué comme seigneur de Botmeur en 1481[39] « archer en brigandine, et dampuis a remonstré le procureur de Cornouailles, à messieurs les commissaires, que le dict Botmeur tenoit heritage de six à sept vingt livres de rente, en cet evesché, sans comprendre l’outre plus, et l’avoit trouvé par enqueste, sur quoy a esté enjoinct audict de Botmeur absence, avoir homme de deffense en sa compaignie et commander le luy intimer »[40]. Ces nobles avaient comme blason « Ecartelé aux I et IV d’or au lion de gueules et aux II et III d’argent au lion de gueules ». Leur devise était : « Délivrez-moi de la gueule des lions »[40].

Le manoir, lieu de haute justice, est attesté entre 1426 et 1636, période pendant laquelle il appartient aux seigneurs de Botmeur (Maurice de Botmeur en 1426, Jehan de Botmeur en 1536, Gilles de Botmeur[41] en 1562, Tanguy de Botmeur en 1636. En 1670, l'une des branches de la famille habite toujours Botmeur, l'autre est indiquée comme habitant Morlaix. En 1617, la « maison de Botmeur » avait ses armoiries à la maîtresse vitre de l'église de La Feuillée[42]. En tant que sénéchal de la Cour de justice, ils rendaient la justice dans le champ appelé « Parc ar Pez » (un bâtiment se trouvait dans ce champ) , où on a construit depuis l’école et l’ancienne mairie du XIXe siècle[43]. En 1626, les juges de la sénéchaussée du Huelgoat (par la suite regroupée avec celles de Châteauneuf-du-Faou et Landeleau) enquêtent sur la juridiction de Botmeur ; ils visitèrent la prison décrite ainsi : « un bâtiment large de 14 pieds et long de treize, attenant au château ; dans la cuisine, on voyait une fenêtre avec deux barres de fer par où les prisonniers demandaient leurs vivres et nécessités qui leur étaient administrées par autre endroit » et les « patibulaires » (potences placées sur la montagne d’Arée, en bas du chemin qui mène au mont Cador[44] ; c’était des piliers en pierre de taille, réunis par des barres transversales auxquelles étaient pendus les condamnés de la juridiction du Salou. En 1626, il n'en restait déjà que des vestiges[45]).

En 1720, Jacques de Botmeur[46] est indiqué comme habitant « Berien treve de Locmaria Uhelgoat »[47]. Le château de Botmeur a été incendié vers 1675 lors de la révolte du papier timbré mais un manoir fut reconstruit par la suite. Selon René Delaporte[48] « La seigneurie de Botmeur s'étendait selon un document de 1749 sur toute l'enclave de ce nom », mais « la seigneurie de Botmeur semble avoir eu une existence intermittente ». Elle est maintenue dans ses droits de haute justice par la sentence de la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou du , interdite par une autre sentence du et pourtant toujours en activité au XVIIIe siècle[49]! Aux plaids généraux de 1733, la juridiction de la sénéchaussée de Châteauneuf-du-Faou reproche toutefois aux seigneurs de Botmeur d'exercer leur justice sur le territoire de la paroisse voisine de La Feuillée qui est hors de leur juridiction[50]. La justice rendue était semble-t-il souvent si médiocre qu'en 1718 on défendit aux habitants du Huelgoat de donner un local aux officiers de la justice seigneuriale de Botmeur pour y exercer leur juridiction, à peine de 10 livres d'amende !

Ces nobles étaient de tous temps voyers héréditaires de Cornouaille et avaient la responsabilité de l’entretien des routes, en particulier « An end Meur », axe Morlaix-Quimper, parce qu’ils étaient issus d’ancienne chevalerie, occupant aussi des postes de sénéchal de la cour de justice, et ceci avant 1191 (date à laquelle le titre fut remplacé par celui de bailli), ce qui laisse supposer que des nobles se trouvaient déjà à Botmeur avant cette date. Ils avaient aussi la responsabilité du chemin de Compostelle venant de Moguériec, via Saint-Sauveur et Commana, passant par Corn-Cam et Ty Sissou, passait tout près du manoir de Botmeur. Par un aveu du , la famille De La Marche est dite « seigneurie féodale de toutes les terres de Botmeur ». Après la Révolution de 1789, cette juridiction fut suspendue.

Le mariage de Marie Anne de Botmeur née vers 1695 (lieu inconnu, probablement Botmeur), mariée le à François Louis de La Marche[51] (né le à Ergué-Gabéric), « seigneur de Kerfort [Kerfors] et de Lesquiriou » dans la chapelle seigneuriale de Botmeur, est conservé dans les archives. L'inventaire du château effectué en 1730 à la demande de Dame Magdeleine Du Botmeur, alors âgée de 25 ans et résident au dit-château illustre, en dépit de ses lacunes, une relative aisance, citant entre autres « 12 douzaines de serviettes communes de lin et de chauvre, 40 livres d'estain [étain], 16 pièces d'argenterie dont un sucrier, six cuillers et six fourchettes... ». Marie Anne du Botmeur vivait en 1745 « paroisse de Berrien le Botmeur » [...] et était alors veuve, elle décéda le âgée de 67 ans et fut inhumée par permission spéciale du sénéchal le même jour dans l'église des Cordeliers à Quimper « comme elle le demandoit par son testament, signé de sa main». Elle aurait eu 16 enfants (incertain), mais huit sont identifiés avec certitude. Parmi eux, Jean-François de la Marche.

Jean-François de La Marche[52] né le à Ergué-Gabéric, était le plus jeune des huit enfants connus de Françoys Louis De La Marche et Marie Anne Du Botmeur, mariés en 1715 à Botmeur. Lieutenant de Dragons de 1745 à 1747 lors de la guerre de Succession d'Autriche, puis capitaine, il donna sa démission de l'armée et entra dans les ordres. Le , il entra au petit séminaire, puis est ordonné prêtre à Conflans le et nommé chanoine auprès de la cathédrale de Tréguier. Il devint vicaire général à 30 ans. Le , il devient évêque-comte de Léon. Cet évêché étant supprimé le , il fut donc le dernier évêque de Saint-Pol-de-Léon, il fut surnommé « Escop ar patates » (« Évêque des patates »)[53] car il contribua au développement de la culture de la pomme de terre dans le Léon dès 1783, deux ans avant Antoine Parmentier. Il obtint le de l'évêque de Quimper le droit de célébrer le culte paroissial à Botmeur. Émigré en Angleterre pendant la Révolution, il décéda à Londres le . Sa dépouille fut inhumée en grande pompe dans la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon soixante ans plus tard le . Son tombeau en granit et marbre blanc s'y trouve.

Un manuscrit de cantiques en langue bretonne, conservé à la bibliothèque de la Marine à Brest, a été recopié au XVIIIe siècle par « M. du Botmeur, en son manoir de Botmeur en Berrien »[54] : il contient un très grand nombre de cantiques et de gwerziou pieuses relatives à des saints et à des saintes, dont une version originale du célèbre cantique en langue bretonne Ar Baradoz (« Le Paradis ») différente de celle reprise par Théodore Hersart de La Villemarqué dans son Barzaz Breiz[55].

Désormais le fief de Botmeur appartient donc à la famille De La Marche, originaire de Bodriec désormais en Loqueffret. Cette famille était implantée au manoir de Kerfort, puis au château de Lézergué[56] que François Louis de la Marche (fils), fils d'Anne de Botmeur et François Louis de la Marche (père) fait reconstruire entre 1751 et 1772, les deux situés en Ergué-Gabéric[57], avant d'émigrer en Guadeloupe pendant la Révolution française.

Le manoir de Botmeur était situé sur une éminence, il était protégé au nord par un gradin surplombant un terrain marécageux transformé partiellement en étang desséché de nos jours. Le domaine incluait la chapelle Saint-Eutrope devenue église paroissiale en 1837, l'étang mentionné ci-dessus, des métairies et un moulin à eau. Le manoir est vendu comme bien national le 18 thermidor an IV (en 1796) à Jérôme Tourmel (1760-1814), de Ty Labous en Lannédern. L'inventaire des biens de « l'émigré De La Marche » alors réalisé en donne le descriptif suivant : « Une maison principale couverte d'ardoises ayant de long dehors vingt-huit pieds, large à deux pignons quinze pieds, sur dix-huit pieds compensé de hauteur, ayant un corridor en son endroit d'occident, avec un salon en son endroit d'orient, une cave à son bout du nord, chambre et grenier, une soule à pourceaux en son endroit d'orient, une écurie ayant de long vingt-six pieds (...), une crèche en ruine (...), une autre crèche couverte de chaume (...), le four avec son angard, un angard sur l'aire avec un ancien colombier et un failli pavillon (...) sous cour, aire à battre, issue à paille, jardin, courtils et verger (...), quatre cents cordes de terres chaudes, de frostage [ = terres froides] cent soixante cordes, de prés près quatre cents quarante cordes »[58]. Cette description donne l'impression que le manoir était alors en assez piteux état.

Louis de Lestang du Rusquec, qui demeurait au château de Kérézellec, commune de Tréflévénez, héritier des biens de la famille De La Marche, récupère dans des circonstances inconnues pour l'instant la propriété de la « maison manale », qui constitue ce qui reste de l'ancien manoir de Botmeur et d'une dizaine d'hectares de terres : il vend le tout le à Jeanne Pichon, veuve d'Olivier Bothorel, alors occupante des lieux[59].

Le cadastre de 1836 fait état d'un ensemble bâti à cour fermée. Les derniers vestiges significatifs ont disparu en 1929. Il ne reste aujourd'hui que les vestiges de l'écurie datant du XVIIe siècle, situées à son extrémité sud.

Parmi les dépendances du château de Botmeur se trouvait la « Métairie » (Veridi) : dans son conte « Riwall le sonneur », François Abgrall en fait la description suivante: « La métairie, dépendance du château de Botmeur, était bien la plus belle terre de la contrée. Deux barrières robustes, sinon monumentales, fermaient les deux extrémités de la route desservant cette pittoresque bâtisse aux allures de bas castel. De la chaussée moussue de l'étang aux bâtiments courait une allée de hêtres magnifiques. La métairie avait puits et four, mais point de moulin ». L'allée en question se nomme encore hent ar veridi. La métairie fut achetée le 18 thermidor an IV () par Jérome Tourmel également.

Des paysans prompts à se rebeller

En , Pierre Chaton et Michel Guillou, fermiers généraux, portent plainte contre des paysans de « la terre de Botmeur » qui avaient agressé des commis de la ferme générale ; ceux-ci parvinrent à se dégager en tirant en l'air, mais les paysans rattrapèrent l'un des cavaliers, le désarçonnèrent, le frappèrent à tour de bras, s'emparèrent de ses pistolets et répliquèrent aux coups de feu des autres commis; on releva des blessés dans les deux camps[60].

Un isolat humain

Le terroir était un véritable isolat humain, coincé entre la montagne et le marais, en raison de l'éloignement et de chemins difficilement praticables, surtout en période hivernale. L'insécurité des routes, la peur du loup (les derniers n'ont disparu de la région qu'aux alentours de 1900), les craintes superstitieuses liées aux légendes du lieu aggravaient l'isolement. Ceci explique une très forte endogamie, entraînant une forte consanguinité, longtemps pratiquée (d'où la fréquence de certains noms de famille typiquement botmeuriens : Mallegol, Berrehar, Lagadec, Ménez, Bothorel par exemple), plus forte encore dans les hameaux restés longtemps les plus isolés : Ty-ar-Yun et Botcador.

« Au milieu d’un réseau de montagnes arides, isolée du reste de l’univers, une peuplade s’est créée une petite patrie : c’est de Botmeur, ses usages, ses mœurs, son industrie le distinguent de ses voisins. C’est un peuple à part, c’est à proprement parler une même famille, car il est peu d’exemples de l’alliance d’un habitant de Botmeur avec une personne étrangère au bassin de ses montagnes. Industrielle par nécessité, attendu l’ingratitude du terrain, cette peuplade ne s’occupe que de l’éducation [sic] de la race ovine et de trafic. Tout homme à Botmeur naît colporteur et son univers est de Nantes à Brest. La mendicité, fléau de tous ses voisins, n’y a jamais été connue"[61]. »

Un rapport du Conseil général du Finistère indique en que Botmeur fait partie des 27 communes de plus de 500 habitants du Finistère qui n'ont encore aucune école de filles[62].

Du domaine congéable à la privatisation des « terres vaines et vagues »

Sous l'Ancien Régime, le seigneur du lieu possédait toutes les terres qui étaient exploitées par les paysans dans le cadre de convenants de domaine congéable. Aux XVIIe et XIIIe siècles, la quévaise était la forme d'exploitation la plus pratiquée localement, variante du domaine congéable, mode de tenure prédominant en Basse-Bretagne. C'est un système hybride qui partage la propriété en deux : le fonds pour le seigneur foncier, les édifices et superficies pour le domanier. Ce dernier est donc à la fois un paysan-propriétaire et un paysan-locataire, qui paie une rente convenancière, payée en partie en nature (grains, poules, ..) et le reste en argent. Il peut être congédié par le propriétaire du sol. Les domaines congéables survivent à la Révolution française : par exemple le un contrat de domaine congéable est encore signé à Châteaulin entre les deux frères Joseph Hyacinthe et Joseph Louis René Marie De La Marche, héritiers des anciens seigneurs et restés propriétaires d'une partie des terres du terroir de Botmeur et une quarantaine de paysans du village de Botcador principalement et d'autres hameaux voisins pour les autres[63]. Les convenants de l'« enclave de Botmeur » étaient tenus à l'usement « du terroir et quanton de Poeher »[64], c'est-à-dire qu'ils étaient soumis aux lois traditionnelles en vigueur dans le Poher.

Le reste des terres est d'usage collectif : « Marais du Yeun et montagnes de l’Arrée occupent plus des 2/3 du terroir de Botmeur : de temps immémorial, ces terres étaient « vaines et vagues », considérées comme des terres d’usage communautaire où les habitants faisaient paître leurs troupeaux, de moutons surtout, gardés par des pâtres. Ces terres appartenaient pour l'essentiel au seigneur du Botmeur comme l'illustre l'aveu du , parfois à des ordres religieux (Abbaye du Relec, Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Feuillée) qui en laissaient la jouissance aux fermiers et domaniers »[65].

Ces pratiques agricoles de nature communautaire ont longtemps persisté, à la fois dans le marais et sur les landes de la montagne : une première vente d'une portion de terres de la « montagne » à usage communautaire jusque-là et appartenant à l'abbaye du Relec, mais devenue bien national, est achetée le par un groupe d'habitants de Botmeur et les anciens convenants sont vendus par lots peu après (en 1816 pour les deux convenants Goaschezet et Laurent, redevenus après la Révolution propriété de l'ancienne famille seigneuriale) mais la famille Le Roy possédait alors les deux-tiers des terres cultivables de la commune qu'elle avait racheté comme biens nationaux pendant la Révolution française. Les « terres vaines et vagues », jusque-là considérées comme terres communes désormais propriété de la commune de Botmeur qui s'est substitué à l'ancien propriétaire seigneurial à l'époque de l'Ancien Régime depuis leur confiscation pendant la Révolution française, « où les habitants faisaient leur provision de tourbe pour l'hiver, où ils étaient libres de prendre la litière pour leur bestiaux, de les faire paître, de prendre à volonté la bruyère pour allumer leur feu »[66], mais la loi du permit leur vente aux enchères publiques à des particuliers en lots de propriété individuelle, ce que décida la commune en 1854 et qui fut fait en trois temps entre 1854 et 1862. Par exemple en 1855, le sieur Yves Quéméner, de Véridy, provoque par une requête devant le tribunal de Châteaulin, la vente d'une partie de ces terres, non sans contestations, car certains particuliers qui avaient antérieurement enclos une partie de ces terres tentaient de se les approprier sans bourse délier. Ces ventes permettront à la commune de faire face aux dépenses engagées pour différents travaux.

Le maire de Botmeur de l'époque, Louis Lagadec, est très réticent à l'égard de ces ventes auxquelles la commune est contrainte, il écrit : « Tous les habitants de la commune font dans le Yeun Ellez leur provision de tourbe pour l'hiver (...), tout individu est libre de prendre où il veut la litière pour ses bestiaux, de les faire paître où il lui plaît, de prendre à volonté la bruyère pour allumer son feu, tous avantages immenses (...). Tous les habitants prétendent qu'ils retirent actuellement plus de profit de ces terres que si elles étaient partagées.(...) Le partage sera l'objet de disputes. Qui nourrira les pauvres? »[67]. La fin du XIXe siècle verra la multiplication des ventes et la fin du partage des communs.

Vers 1830, l'élevage des moutons sur les terres communes était encore important comme le décrit Jean-François Brousmiche : « Dans les landes rases, sur les bruyères de la montagne de La Feuillée à Commana, on voit des troupeaux de moutons assez nombreux, des bœufs en assez grande quantité ; la taille des uns et des autres est médiocre. Le mouton de ce canton n'est pas renommé ; il n'en est pas de même des petits bœufs de la montagne qui ont de la réputation »[68]. L'élevage des moutons, jusque-là important, déclina alors, car ces terres auparavant non closes et communes à tous offraient des parcours de transhumance pour les moutons depuis des siècles. Ce système ancestral, pratiqué depuis un temps immémorial, prit donc fin[66].

Félix Benoist décrit ainsi les habitants de Botmeur en 1865 : « Les montagnards sont uniformément vêtus de bure d’un brun jaunâtre, c’est-à-dire de la couleur fauve de leurs montagnes. Ils portent, sous leur habit, un long gilet descendant jusqu’aux reins, en peau de mouton, la laine en dehors. Aussi sauvages que le pays où ils habitent, ils attribuent un pouvoir surnaturel à certains individus, surtout lorsque ces individus vivent isolément et avec singularité, et ils ont une confiance entière dans les guérisseurs de bestiaux, qui passent plus ou moins pour sorciers… »[69]. Il poursuit: « Le vallon de Botmeur, où quelques langues de terres cultivées, quelques cabanes entourées de bouquets de bois, se détachent comme des oasis d’Égypte au milieu des bruyères pourprées et des tapis de mousse jaunâtre que broutent de maigres troupeaux de vaches et de moutons. Sous les pieds sont des marais très dangereux, remplis de fondrières, une croûte verdoyante à la surface recouvre leur fond bourbeux nommé youdig (« petite bouillie ») où disparaissent parfois (selon la légende) bestiaux et bergers »[69].

Louis Le Guennec fait de Botmeur vers 1900 la description suivante : « Le bourg, qui est assez considérable, est situé dans un bas-fond, près d'un étang couvert de plantes aquatiques. L'église, située à l'ouest de l'agglomération, est une construction pauvre et mesquine, qui semble être de la fin du XVIIe siècle »[70].

L'appropriation individuelle des terres, l'emploi qui se généralise d'amendements (maërl) et d'engrais, permettent dans le dernier tiers du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle la progression des cultures (sarrasin, seigle, pomme de terre et même peu à peu blé) et, grâce au drainage d'une partie des marais et à l'irrigation des prairies naturelles, de l'élevage bovin.

Les descriptions de Botmeur au XIXe siècle sont souvent lugubres. Dans le Pater de Saint-Rivoal, chapitre de la « Chanson du cidre »[71], Frédéric Le Guyader écrit :

Saint-Rivoal et Botmeur, perdus dans la montagne,

Sont bien les bourgs les plus tristes de Bretagne. (...)

Quant à Botmeur, il semble, avec ses toits de chaume,

Un village lacustre, au bord d'un lac-fantôme,

Mais d'un lac desséché depuis des milliers d'ans.

Ce n'est plus qu'un marais funèbre; et là-dedans,

Sous la tourbe mouvante, effrayamment profonde,

Repose une forêt, vieille comme le monde.

Quand on voit, de plus près, non sans émotion,

Ce noir Marais, pays de désolation,

Où la mort plane, où rien ne peut vivre, où tout souffre,

On rêve de Sodome, et de sa mer de soufre;

Et peut-être qu'au lieu d'arbres ensevelis,

C'est un peuple de morts qui dort là, sous ces plis.(...)

Le géographe Maurice Le Lannou fait du hameau de Balanec-ber la description suivante vers 1930 : « Balanec-Ver est un de ces petits hameaux établis sur la crête des Roz, entre les pentes qui mènent au Roc Trévézel et le marais tourbeux. Quelques arbres, quelques champs de blé, de seigle et de pommes de terre. Engageons-nous à droite (à pied seulement) par le petit chemin boueux entre les pignons à demi écroulés des vieilles maisons. La Bretagne n’a pas de hameau plus misérable ! La tristesse du lieu s’exprime dans le costume des femmes : tout est noir, même la coiffe ample et sans dentelle, qui retombe sur le cou »[72].

Toutefois, Gustave Geffroy en 1903 donne une description presque idyllique de l'« oasis » de Botmeur, qui tranche singulièrement avec l'impression des autres voyageurs précités : « Botmeur, qui est l'oasis des monts d'Arrée. Humble oasis, accrochée à la pente aride, avec ses rues qui grimpent, qui dévalent, ses maisons plantées de guingois, ses quelques jardins, ses arbres, ses chemins couverts. En somme, tel qu'il est, ce Botmeur est l'endroit délicieux des monts d'Arrée, c'est la ville d’eaux et la station d’hiver (...). J'ai la sensation singulière d'un village méridional, et je m'attend, à chaque instant, à voir les enguirlandements de la vigne et les feuilles luisantes du figuier contre quelque muraille exposée au soleil de midi »[73]. En ce début du XXe siècle, l'isolement de Botmeur reste grand si l'on en juge par d'autres propos de ce même auteur : chemins difficiles (« la voiture cahote, va comme elle peut, à travers les ruelles pierreuses et les chemins défoncés »); étonnement de la population comparée à ...une peuplade d'Afrique centrale (!) face au passage du voyageur (« jamais un explorateur arrivant dans une bourgade de l’Afrique centrale n’a été plus entouré, et jamais population de noirs n’a manifesté plus bruyamment son étonnement et sa joie »).

La pauvreté des terres et la petitesse des exploitations agricoles a rendu nécessaire depuis longtemps la recherche d'un travail en dehors de la commune. Avec La Feuillée, Botmeur a été une terre de pilhaouers (26 sont dénombrés dans la commune en 1856 et encore 18 en 1905), mais aussi de marins d'état et d'enseignants. Du coup, le préfet du Finistère indique dans un rapport de que « la population parle le français » [le breton restant toutefois la langue usuelle], ce qui n'était pas le cas dans beaucoup de communes rurales finistériennes à l'époque[74].

L'émigration a été forte dans la seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle vers les carrières de Trélazé, vers la région parisienne et même vers l'étranger. On trouve des descendants de Botmeuriens en Amérique du Nord, en Argentine, etc. L'exploitation de la tourbe dans le marais du Yeun Elez a longtemps procuré un revenu d'appoint non négligeable pour la population locale. Cette exploitation a pris fin au début de la décennie 1950.

Les meuniers de Botmeur au XIXe siècle

Les deux moulins de Botmeur étaient propriété seigneuriale avant la Révolution française (la famille Rolland était alors locataire depuis 1723 des deux moulins et l'est encore en 1816) : l'un, « Ar Vilin Ven », était implanté juste en aval de la « chaussée » (digue) retenant les eaux de l'étang de Lost an Lenn, le second reconstruit au début du XIXe siècle, nommé « Ar Vilin Rouz », situé plus en aval. En 1816, Louis De Lestang du Rusquec, héritier des De La Marche, et qui a récupéré la propriété des moulins les vend à Jean Mével, maréchal-forgeron et Jeanne Martin sa femme, demeurant au lieu de Rudéval, terroir de Botmeur, en la commune de Berrien, et Olivier Botorel et Renée Martin son épouse, cultivateur, demeurant au lieu de Botcador, qui les achètent chacun pour moitié[75]. Toute une lignée de meuniers considérés parmi les familles les plus riches de la commune (surnommés « Ar Vilin » « Ceux du moulin »), Mével (Jean-Marie Mével par exemple en 1822 est le meunier) et Salaün (François Salaün par exemple est meunier en 1900), firent tourner les deux moulins, puis le seul moulin subsistant, jusqu’au début du XXe siècle, le dernier meunier étant Olivier Mével jusqu'en 1910. Le moulin servait à moudre le blé. Parfois il avait des problèmes en été dus au faible tirant d'eau des eaux provenant de l’étang de Lost ar Lenn situé en amont et alimenté par le ruisseau dit de Botmeur (ar steir ar vilin ven) qui prend sa source au pied du Roc'h an Haden avant d'aller plus en aval rejoindre le Roudouhir en passant par le Libist (la « route du Libist », qui permet d'accéder au lac le traverse par un petit pont, le pont ar c'hi dour)[76].

Un premier effondrement de la « chaussée » survint en 1867, provoquant la disparition du moulin Ar Vilin Ven emporté par les eaux lors d'une rupture brutale de ladite « chaussée » : l'ampleur de la crue subite fut telle que des éléments du moulin furent retrouvés jusqu'à Châteaulin ! Un lavoir, le « Steir ar Vilin Ven » (« Lavoir du moulin blanc ») occupe depuis son emplacement. L'autre moulin, Ar Vilin Rouz, détruit également lors de cette crue subite, fut reconstruit par la famille Salaun, des communs étant rajoutés en 1869 ; une autre rupture de la digue survint en 1910, provoquant une nouvelle crue, moins grave toutefois, détruisant en partie le moulin subsistant. Les bâtiments furent ensuite loués à la famille Pichon et ses bâtiments, rénovés, existent encore mais c'est désormais une maison d'habitation. L'étang demeure asséché depuis une autre rupture de la digue survenue en 1919.

De l'ancienne chapelle seigneuriale à l'église actuelle

Au début du XXe siècle, l'ancienne chapelle seigneuriale construite en 1755 par le seigneur De La Marche, qui tenait lieu d'église paroissiale, implantée au cœur du cimetière, était beaucoup trop petite pour contenir les fidèles. Une comptine disait :

« I parraz Boneur

Pa vézé deg en ilis

A vézé tregond ar Vered »

(« Les fidèles assis sur les tombes écoutaient l’office comme ils pouvaient et bavardaient entre eux »).

Nicolas Brenner fut recteur [curé] de Botmeur aux alentours de 1850. Originaire de Lopérec, l'on disait de lui : « Sa messe dure deux heures, son bréviaire encore plus » vu « sa lenteur en toutes choses ». Il se retira en 1855 et mourut le âgé de 87 ans à la maison de retraite pour prêtres de Saint-Joseph à Saint-Pol-de-Léon[77].

L'église de Botmeur était vers 1900 dans un état calamiteux: « Nous connaissons tous, chez nous, ces « pillaouers » qui traversent nos villes, parcourent nos campagnes, exerçant leur négoce peu rémunérateur. Ils retournent périodiquement dans leurs foyers, auxquels ils restent très attachés, et se retrouvent dans leur église paroissiale, hélas plus misérable que la dernière chapelle de hameau qu’ils ont rencontré dans leurs courses errantes »[78]. Selon un rapport daté de 1906: « L'église de Botmeur, située dans un bas fond du bourg, au-dessous du chemin qui le traverse, a reçu toutes les eaux qui se déversent des alentours, les murs ont été minés dès leur base par l'humidité, ils sont dans un état de dislocation irréparable et dangereux. Les charpentes totalement pourries et rongées s'affaissent, les grosses ardoises qui recouvrent le toit ne tiennent plus et tombent à chaque coup de vent »[79]. Le presbytère de l'époque, situé près de la mairie, est dans le même état.

Cette situation rend nécessaire la construction d'une nouvelle église, projetée dès 1875 (première souscription lancée par le Conseil de fabrique) mais différée par manque d'argent; le projet est relancé par une nouvelle délibération du Conseil de fabrique en date du et la construction permise par une nouvelle souscription, qui est inaugurée le [80], permise en partie par la vente des « communs ». Cela permet dès 1910 la destruction de l'ancienne église: « les boiseries et une partie des moëllons serviraient à réparer le presbytère, une autre à l’entretien des chemins vicinaux. (…) Au surplus, la démolition de l’ancienne église permettrait l’élargissement du chemin vicinal très étroit et qui a un tournant très dangereux en cet endroit ainsi que l’agrandissement du cimetière trop petit »[81].

Malheureusement détruite par un incendie le [82], elle est reconstruite ensuite avec l'ajout d'un clocher dès 1935[83] car il n'en existait pas dans l'église construite en 1909, le clocher de l'ancienne chapelle seigneuriale, qui avait été conservé, en tenant lieu.

Un fief laïque et républicain

Comme la plupart des autres communes des monts d'Arrée, Botmeur est de tradition laïque et un fief de la gauche, avec une étonnante permanence dans le temps. Lors des élections législatives de 1895, la gauche radicale obtient 80 % des voix, record du Finistère[84] ; un siècle plus tard, Botmeur a été la commune de Bretagne la plus favorable à Ségolène Royal, candidate socialiste, au deuxième tour des élections présidentielles de 2008.

Une partie des Botmeuriens toutefois, lors des querelles entre l'Église et l'État au début du XXe siècle, soutiennent leur clergé : le , le Conseil de fabrique condamne la loi de séparation des Églises et de l'État qui « foule les droits que l'Église a acquis à des titres multiples et en vertu même du Concordat ». Une pétition en faveur du maintien du Concordat est signée par de nombreux hommes de la paroisse : 109 électeurs la signent sur un total de 260 électeurs[67]. Le même document montre que 41 des 109 hommes pétitionnaires ne savent pas signer leur nom.

En 1912, une violente polémique éclate à propos d'un double mariage civil célébré dans la commune qui entraîne des controverses pendant plusieurs mois dans la presse locale, opposant en particulier un hebdomadaire catholique Le Courrier du Finistère[85] et une publication socialiste de Morlaix: l'Eteignoir.

En 1929, le recteur de la paroisse, Prigent, écrit : « Le peuple pourtant croyant a délaissé les pratiques religieuses, une quinzaine de personnes assistent à la messe le dimanche ». Le vieux presbytère menace ruine: « La cheminée fume, les murs sont noirs et très humides, les murs de clôture n'existent pas, pas de porte, ni de barrière sur la rue » écrit le même recteur Prigent[86]. La visite d'Adolphe Duparc, évêque de Quimper le (un événement rarissime, peut-être unique à Botmeur!) et la Mission du 5 au (la « Croix de Mission » commémorant celle-ci se trouve dans le cimetière) ne suffisent pas à ranimer une foi vacillante, surtout chez les hommes : selon le curé (recteur), si 257 communions de femmes ont été comptabilisées, seulement 93 d'hommes l'ont été (et 43 d'enfants). Ce double événement religieux a toutefois permis l'aménagement du chemin montant à l'église (qui n'était avant la venue de l'Évêque qu'un sentier envahi par les ronces) et la construction de l'escalier allant de la route à l'église, ainsi que du mur de soutènement bordant la route.

Botmeur et les guerres

La tradition rapporte que, pendant la Révolution française, Jean François Fer[87], né à La Feuillée le , fut déserteur : n'ayant pas rejoint l'armée de 300 000 hommes levée en l'an II, il se cacha dans la ferme du Kreisker jusqu'au 5 frimaire de l'an XI (il fut amnistié par la loi du 24 floréal an X). Il a gravé sur l'une des pierres du puits[88] ses initiales, un calvaire, un ostensoir et le symbole IHS (qui symbolise le Christ). La tradition rapporte que cet ex-déserteur vécut ensuite chez son neveu François Fer au Creisquer en Botmeur et qu'il y creusa en 1812 un puits surnommé depuis « le puits du déserteur » et qui existe toujours. Marié à Anna Fer, mais n'ayant pas d'enfants, il légua sa ferme du Creisquer à ses neveux. Il décéda le au Creisquer.

Deux Botmeuriens sont morts pour la France pendant les guerres du second Empire[89] : l'un, Thomas Bronnec, de Balanec-ber, né le , mourut le à l'hôpital de Varna (Empire ottoman à l'époque, Bulgarie actuellement), probablement du choléra. Carabinier, il a participé à la guerre de Crimée (1854-1855) ; l'autre, Jean François Marie Prigent, né le à Plounéour-Ménez, vivait à la Métaierie en Botmeur. Il était zouave et a participé à l'expédition française au Mexique (1861-1867) : il est décédé le à Zacapocz (Mexique) des suites de ses blessures.

Selon le monument aux morts de Botmeur, édifié par Jean Le Rumeur, granitier au Huelgoat et achevé le : 41 Botmeuriens sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale et 5 pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces derniers, deux Botmeuriens : François Bothorel, étudiant en médecine et Henri Kerjean firent partie des 18 résistants tués le dans les combats d'Irvillac contre une colonne allemande revenant de Brasparts. Ils étaient membres de la compagnie Jean Riou, commandée par Jean Plassart. Par ailleurs, Jean Ménez[90] est tué d'une balle le à Botmeur par un militaire allemand[91].

La liste complète des morts pour la France de Botmeur est consultable dans la boîte déroulante ci-dessous :

- Pendant la Première Guerre mondiale :

- AUFFRET Henri, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils d'Henri AUFFRET et ROY [LE] Marie Jeanne, soldat de deuxième classe au 118e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi (mort sur le champ de bataille) le à Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne).

- BERREHAR Francois-Marie, né le à Botcador en Botmeur, soldat de deuxième classe au 128e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le au Yodat près La Neuville (Marne).

- BERREHAR Louis, né le ) à Kernévez en Botmeur, fils de François BERREHAR et Marie Anne MENEZ, soldat de deuxième classe au 48e régiment d'infanterie, disparu au combat le à Quennevières (Oise).

- BERREHARRE Jean Marie, né le à La Feuillée, domicilié au Kreisker en Botmeur, marié avec NICOLAS Marie Louise le à Botmeur, tué à l'ennemi le à Auberive-sur-Suippe (Haute-Marne).

- BONNIVEN Louis Marie, né le à Botcador en Botmeur, fils de Mathieu BONNIVEN et Marie TERSIGUEL, soldat de deuxième classe au 62e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Sommepy-Tahure (Marne).

- BONNIVEN Pierre Marie, né le à Botcador en Botmeur, fils d’Allain BONNIVEN et Catherine PAUGAM, soldat de deuxième classe au 2e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi le à Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne). Oncle de BONNIVEN Louis Marie.

- BOTHOREL François Marie, né le à Kernévez, premier canonnier conducteur au 32e régiment d'artillerie de campagne, décédé le à l'hospice d'aliénés de Tours (Indre-et-Loire) à la suite d'une maladie contractée en service commandé.

- BOTHOREL Jean Marie, né le à Botmeur, maréchal des logis au 6e régiment d'artillerie à pied, décédé le à l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône de maladie contractée en service.

- BOTHOREL Jean Marie, né le à Botmeur, matelot de deuxième classe, canonnier au 2e dépôt, décédé le à l’hôpital complémentaire n°20, Parc Chambrun à Nice (Alpes-Maritimes) des suites d’une tuberculose pulmonaire contractée en service.

- CADIOU Pierre Louis, né le à Trélazé (Maine-et-Loire), fils de CADIOU Louis Hervé, carrier à Trélazé, et BOTHOREL Marie Louise, les deux originaires de Botmeur. Domicilié au bourg de Botmeur, soldat au 7e régiment de zouaves, tué à l'ennemi le à Angres (Pas-de-Calais).

- CARNOT François Marie, né le à Hanvec, domicilié au bourg de Botmeur, fils de François CARNOT et Catherine TROMEUR, marié avec KERBRAT Marie Louise, caporal au 3e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi le à Ville-sur-Tourbe (Marne)

- CARNOT Jean François Marie, né le à Plougastel-Daoulas, fils de CARNOT François Marie (lui aussi mort pour la France) et KERBRAT Marie Louise, domicilié au bourg de Botmeur, matelot de 3e classe sans spécialité au premier régiment de marins, disparu au combat le au nord de Langemark à Steenstraadt (Belgique).

- COADIC François, né le à La Feuillée, domicilié au bourg de Botmeur, matelot de 1re classe (chauffeur breveté) à bord du Suffren, disparu en mer le lors de la perte de son navire cuirassé coulé avec son équipage au large de Lisbonne (Portugal).

- CRAVEC Henri, né le à Kerbarguen en Botmeur, fils de CRAVEC Jean Pierre et GUYOMARCH Anne, marié avec ELLEOUET Jeanne, soldat de 2e classe au 118e régiment d'infanterie, disparu au combat le à Aveluy (Somme).

- DIVERRES Paul, né le à Tiez Nevez en Landivisiau, fils de DIVERRES François Marie et CRENN Françoise, domicilié au Kreisker en Botmeur, soldat de 2e classe au 71e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Neuville-Vitasse près de Mercatel (Pas-de-Calais).

- ELLEOUET François Marie, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils d’ELLEOUET Pierre Marie et de DANIEL Marie, sergent au régiment indigène du Gabon, décédé le à Kemboma dans la province d'Ogooué-Ivindo(Gabon).

- ELLEOUET Jean Marie, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils d’ELLEOUET Yves Marie et de LAYER Marie Jeanne, soldat de 2e classe au 19e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à La Boisselle (Somme). Frère du suivant.

- ELLEOUET Yves Marie, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils d’ELLEOUET Yves Marie et de LAYER Marie Jeanne.soldat de 2e classe au 128e régiment d'infanterie, disparu au combat le sur la cote 304 au nord d'Esnes (Meuse) pendant la deuxième bataille de Verdun. Frère du précédent.

- FER François, né le au Kreisker en Botmeur, fils de FER Louis et MENEZ Jeanne Olive, marié avec BELLEC Marie Jeanne, soldat de 2e classe au 148e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Pontavert (Aisne).

- FER Louis, né le au bourg de Botmeur, fils de François Marie FER et Marguerite MADEC, marié avec Marie FER, maréchal des logis au 28e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Fricourt (Somme).

- GLAZIOU Eugène Marie, né le à Lanildut, domicilié au bourg de Botmeur, fille de Jean Pierre CRAVEC et Anne GUYOMARCH, marié avec Anne-Marie CRAVEC, quartier-maître canonnier à bord de la canonnière La Gracieuse, décédé le à l'hôpital militaire de Marseille.

- GOURVEST Alain, né le à Brasparts, domicilié à Botmeur, soldat de 2e classe au 318e régiment d'infanteriedisparu au combat le à Bapaume (Pas-de-Calais).

- JEZEQUEL Jean Marie, né le à Ty-roz en Botmeur, soldat de 2e classe au 214e régiment d'artillerie, décédé le d'une maladie contractée en service commandé à l’hôpital complémentaire n°19 à Châlons-sur-Marne (Marne).

- JEZEQUEL Pierre Marie, né le à Kernévez en Botmeur, soldat au 93e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (Marne) pendant la Seconde bataille de Champagne.

- LAGADEC Alain, né le à Kernévez en Botmeur, fils de Jean LAGADEC et Marguerite PICHON, marié avec BOTHOREL Marie Anne, soldat de 2e classe au 46e régiment d'infanterie, décédé le des suites de ses blessures à l’hôpital temporaire n°1 de Châteauroux (Indre).

- LAGADEC Alain, né le à Kerbarguen en Botmeur, fils de LAGADEC Alain et KERVOELEN Marie Jeanne, marié avec BORGNE [LE] Marie Françoise, maître pointeur au 101e régiment d'artillerie lourde, décédé le des suites de ses blessures dans l'ambulance 3170 à Cappy (Somme). Frère de LAGADEC François Marie, lui aussi "mort pour la France".

- LAGADEC François, né le à Kerbarguen en Botmeur, soldat de 2e classe au 71e régiment d'artillerie lourde, décédé le d'une maladie contractée en service commandé à l’hôpital complémentaire n°4 à Troyes (Aube).

- LAGADEC François Marie, né le à Kernévez en Botmeur, fils de LAGADEC Alain et KERVOELEN Marie Jeanne, marié avec Marie RIOU. sapeur-mineur au 7e régiment de génie, décédé le des suites de ses blessures de guerre à Berry-au-Bac (Aisne). Frère de LAGADEC Alain, lui aussi "mort pour la France".

- LAGADEC Jean Marie, né le au Salou en Botmeur, fils de Jean LAGADEC et Marie PICHON, quartier-maître canonnier affecté au port de Cherbourg, disparu en mer le lors de la perte du cargo Dunkerquois[92] au large de l’Île de Batz. Frère du général Jean LAGADEC.

- LAGADEC Louis, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils de LAGADEC François et LAGADEC Marie Jeanne, sergent au 219e régiment d'infanterie, décédé le de ses blessures dans l'ambulance à Mareuil (Somme).

- LAGADEC Louis Marie, né le au bourg de Botmeur, soldat de 2e classe au 366e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Cuts (Oise).

- MADEC François Marie, né le au Salou en Botmeur, fils de MADEC Jean Marie et MENEZ Marie Jeanne, soldat au 1er groupe d'aérostation, décédé le des suites d’une bronchite grippale infectieuse contractée du fait des obligations de service à l’hôpital provisoire n°27 à Calais (Pas-de-Calais).

- MARTIN François, né le au Traon en Botmeur, soldat de 2e classe au 2e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi le dans le secteur de Plat-Chêne à Verdun (Meuse).

- MARTIN Michel, né le au Salou en Botmeur, soldat de 2e classe au 318e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Saint-Pierre-lès-Bitry (Oise). Inhumé à la nécropole nationale de Vic-sur-Aisne (Aisne). Tombe n°168 du carré F.

- MARTIN Pierre Marie, né le à Kernévez en Botmeur, soldat de 2e classe au 44e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi sur la cote 193 à Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne).

- MENEZ Jean Marie, né le à Botmeur, sergent au 2e régiment d'infanterie coloniale, tué à l'ennemi le à Rossignol (Belgique) lors des combats de Rossignol.

- MENEZ Louis, né le à Balanec-ber en Botmeur, fils de MENEZ Louis et GUYOMARCH Marguerite, soldat de 2e classe au 202e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Maurepas (Somme).

- MENEZ Louis, né le à Balanec-ber, lieutenant au 41e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Port-à-Binson, commune de Mareuil-le-Port (Marne).

- MENEZ Michel, né le à Balanec-ber en Botmeur, soldat de 2e classe au 144e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Rosières (Oise).

- MEVEL François Louis, né le au bourg de Botmeur, soldat de 2e classe au 412e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le sur la cote 304 à Verdun (Meuse).

- PICHON Pierre Marie, né le à Pentreff en Commana, fils de PICHON Gabriel Marie et PENNEC Marguerite, marié le à Botmeur avec Marie MENEZ, domicilié à Botcador en Botmeur, soldat de 2e classe au 19e régiment d'infanterie, décédé le d'une pneumonie grippale contractée en service à l'hôpital de Morlaix (Finistère).

- RIOU Louis Marie, né le à Kernévez en Botmeur, tué à l'ennemi le à Villers-sur-Fère (Aisne) pendant la Bataille du Chemin des Dames.

- STEPHAN Jean Marie, né le à La Feuillée, domicilié au Kreisker en Botmeur, fils de STEPHAN Jean et BOTHOREL Marie Anne, marié avec KERBRAT Marie Anne, quartier-maître chauffeur à bord du croiseur Léon Gambetta, disparu en mer le en Mer Adriatique à l'entrée du canal d'Otrante à la suite du torpillage de son bâtiment.

On peut y ajouter le soldat de 2e classe PICHON Henri, né le à Botmeur, fils de feu Allain PICHON et de Marie Ange GUYOMARCH, demeurant à Trélazé (49), célibataire, soldat à la huitième compagnie d'ouvriers d'aviation, 6e section, décédé des suites d'une pneumonie à l'hospice de la Madeleine à Ermenonville (Oise), le – Décès déclaré par Sergent BUDILLON Marcel (24 ans) de la huitième compagnie d'ouvriers d'aviation et ANGLES Louis (39 ans) infirmier. Acte de décès n° 21. Son nom n'est pas écrit sur le monument aux morts de Botmeur.

- Pendant la Seconde Guerre mondiale :

- AUFFRET Pierre Marie, né le au Kreisker en Botmeur, fils de Louis AUFFRET et de Renée CRAVEC, résistant FFI, tué le à Kerneyet en Argol (Finistère) lors d’une opération de guerre contre les Allemands.

- BERREHAR François Marie, né le à Botcador en Botmeur, fils de Pierre Marie BERREHAR et Jeanne THOMAS, matelot sur le cuirassé Bretagne, décédé le à Mers-el-Kébir (Algérie)[93].

- FER Jean Louis, né le au bourg de Botmeur, fils de François FER et Catherine MENEZ, soldat au 1er régiment de marche du Tcad (qui faisait partie de la 2e DB), décédé le à Ksar Ghilane (sud tunisien) dans le cadre de la Bataille de Ksar Ghilane.

- LAGADEC Henri Marie, né le à Croix-Cassée en Botmeur, fils de LAGADEC Jean Louis et MARTIN Marie Anne, marié avec BORGNE [LE] Françoise, soldat au 620e RP, décédé des suites de ses blessures le à Wiebelskirchen, un quartier de Neunkirchen (Sarre, Allemagne).

- TROMEUR Jean Louis, né le au Salou en Botmeur, fils de TROMEUR François et LANNEVAL Marie Jeanne, soldat au 11e BM, décédé tué par balle le à Benfeld (Bas-Rhin) pendant l'Opération Nordwind.

Par ailleurs, Jean-Louis Ménez, né le à Botmeur, marié avec Anne-Marie Gentric, manœuvre domicilié à Nantes, est une victime civile décédée de faits de guerre à Nantes, quai Moncousu, le [94].

(Sources : SGA-Mémoire des hommes[95] ; registres d'état-civil de la commune de Botmeur)

De plus, Roger Duigou, né à Botmeur le , même s'il vécut une partie de son enfance à Bar-sur-Aube, fut résistant. Pris par les Allemands, il fit partie du convoi de déportés du au départ de Compiègne à destination du camp de concentration de Buchenwald (Allemagne), matricule 40485, puis à Dora[96] ; il est décédé le en un lieu inconnu en Allemagne[97].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un détachement de soldats allemands vivait à Botmeur, en raison de l'intérêt stratégique des crêtes proches des Monts d'Arrée où des batteries de DCA étaient installées (près de Roc-Tredudon d'une part, au carrefour de la voie romaine avec la route Morlaix-Quimper d'autre part, ainsi qu'aux abords du mont Saint-Michel-de-Brasparts). L'étage de l'école fut réquisitionné pour loger les troupes allemandes, d'autres logeaient à l'hôtel tenu par Jeanne Le Goff dans le bourg et certains officiers chez l'habitant ; la maison de Ty ar Lenn leur servait de quartier général et était surnommée localement la kommandantur. Leur rôle était principalement de surveiller l'axe routier Morlaix-Quimper et de protéger le système de radionavigation Bernhart installé au sommet du mont Saint-Michel-de-Brasparts ; une guérite en parpaing destinée à leur servir d'abri lors de leurs tours de garde existe encore au carrefour de la « route de la montagne » avec l'axe routier principal. Le café de Ty-Youenn[98] (situé le long de la route Morlaix-Quimper, au carrefour de route descendant vers Commana, l'ancienne voie romaine) fut détruit par un bombardement. Les Allemands étaient ravitaillés grâce à une cantine installée à Kerbérou en La Feuillée. Comme ailleurs en France, Botmeur a connu quelques faits de modeste collaboration (deux femmes auraient été tondues lors de la Libération) et aussi quelques « résistants de la vingt-cinquième heure », pas toujours les derniers à procéder à quelques exactions pendant cette période troublée.

Les pilhaouers de Botmeur

À Botmeur, depuis au moins le XVIIe siècle, sans doute bien avant, les pilhaouers furent nombreux. Lors du recensement de 1856, on en recense 68 dans la commune; lors de celui de 1905, on comptabilise 30 familles effectuant le métier. Souvent, les hommes partaient en campagne dès la fin de l’été, une fois les gros travaux (semailles, extraction de la tourbe, fenaison, moisson) terminés et revenaient au printemps ou, pour quelques-uns d’entre eux, dans le gros de l’hiver. Chacun avait son cheval, tirant le plus souvent une charrette ou un char à banc. Parfois, ces hommes étaient accompagnés de leur épouse ou d’un fils (par exemple Jean-Marie Kerbrat, accompagna son père jusqu’à ses 13 ans en 1897, préférant ensuite devenir marin d’état).

Beaucoup de pilhaouers possédaient ou louaient une maison, un « quartier général », avec une crèche pour leur cheval, dans leur secteur géographique d’activité : Les Lagadec (Jean-Louis du Salou et son frère Louis, surnommé « Loïzic Front ») possédaient ainsi une petite maison de deux pièces à Camaret : ils dormaient dans l’une, l’autre servait au stockage des chiffons qui étaient ensuite revendus à Châteaulin ou Quimper. La femme restait à l’entrepôt du pilhaouer faire le tri des chiffons, les classer par ordre de valeur (ceux de laine, de drap et de lin étaient les plus estimés), les mettre dans des sacs en jute prêts pour la vente. Le chiffon était à l’époque un matériau noble, recherché pour la fabrication de papier-chiffon de première qualité il y avait 66 moulins à papier en Bretagne en 1776). Pendant la campagne des pilhaouers, les vieux parents, aidés des enfants les plus grands, s’occupaient de la ferme. Souvent, les enfants obtenaient le certificat d’études, les parents y tenaient, ceci à partir des lois Jules Ferry de la décennie 1880 surtout. Les descendants des pilhaouers ont souvent bien réussi dans la vie, parfois mieux que les enfants des « terriens », des paysans, la profession permettait en effet de « voir du pays » et facilitait l’évolution des mentalités.

Chaque pilhaouer avait son secteur géographique d’activité, un « quartier » à exploiter, acquis au fil du temps, et que nul de ses compagnons ne viendra, sans forfaiture, lui disputer ; François-Marie Bothorel raconte : « Bet on bet pilhaouer er blawezh 1923 pa oa marw ma zad ha ne oan ket nemed 14 bloaz. Ma breur ha me a oamp bet hon daou e-lec’h ma vese ma zad araog, e Kraozon, terrug, Landevenneg, sant-Vig, Plodiern, toud ar c’hostezioùse »[99].

Ce quartier était transmissible de mâle à mâle, à un neveu ou à un gendre lorsqu’il n’y avait pas de fils et celui qui en héritait apprenait son métier en étant parrainé par le vieux pilhaouer. Cette coutume était paraît-il très ancienne et caractéristique d’une organisation qui a subsisté presque jusqu’à la fin du XXe siècle. « Cette profession qui était très importante (des familles entières dans cette région des Monts d’Arrée) avait un rôle primordial pour l’économie et constituait un complément indispensable et vital dans cette région ingrate de Botmeur. Mais l’apparition des fibres synthétiques allait mettre un terme à cette activité prospère et originale ». Quand le mari décédait, sa veuve parfois continuait le métier, aidée par les enfants : ce fut le cas par exemple de Madame Jézéquel du bourg de Botmeur, la sœur de ma grand-mère ou encore de Marguerite Martin, veuve Manant, grand-mère de Janine Manant, mais aussi de Marianna Hamon, veuve Nicolas, devenue par la suite Mme Baudré. Sa petite fille, madame Grall, se souvient : « Pa oa marwet he gwas, he doa gwraet Marianna HAMON pilhaoueres war he c’hein. Lakaad a rare ar pilhoù en ur gêr ha goude-se e oa tud gant ur marc’h o tastum aneho »[99]. Ces femmes étaient obligées de porter les sacs de chiffons sur leur dos, les laissant en dépôt dans des fermes amies. Dans le cas de Mme Nicolas-Baudré, un voisin de Roc’h ar C’hezec, M. Lagadec, passait les collecter ensuite avec sa charrette.

Le métier de chiffonnier était basé sur le troc. Contre leurs pillous (ou pilots), les paysannes recevaient de la vaisselle en faïence, des assiettes (qui trônaient dans les vaisseliers), des bols, des écuelles, des plats, des théières ; une soupière était le lot le plus cher, mise alors en évidence sur le buffet. C’était parfois de la vaisselle de 2e catégorie, mais cela ne se voyait guère. Cette vaisselle était achetée en gros dans les magasins de Quimper, Morlaix (maison l’Ermite), Châteaulin, Quimperlé, Roscoff ou Brest, villes où se trouvaient aussi les grossistes en chiffons qui servaient de courtiers, troquant les chiffons collectés contre de la vaisselle à prix réduit et consentant aux pilhaouers une avance de fonds, remboursée par la collecte suivante. Tout le monde y trouvait son compte : grossiste, pilhaouer, paysan ayant besoin de vaisselle. Ceux qui allaient « pilhaouer » dans le Pays pagan les déposaient à Landerneau ; Louis Berrehar de Ty Bout travaillait dans la Presqu'île de Crozon pour un marchand en gros de Châteaulin.

La pesée des chiffons se faisait à l’aide d’un peson, le krog poueser. Il en existait de cinq ou six modèles. La pesée était tout un art car les différentes balances à main n’étaient jamais vérifiées…, elle était très approximative et comptait moins que la négociation avec le client, le plus souvent la cliente, qui voulait recevoir quelque chose en retour, par exemple des grands mouchoirs (« de Cholet » était-il précisé) toujours jaunes à carreaux que les vieilles femmes utilisaient très fréquemment car elles avaient presque toutes une tabatière remplie de tabac à priser.

En plus des pilhous, les chiffonniers collectaient des vieux métaux (permettant le recyclage de la ferraille, ce qui servit par exemple à faire des obus avant 1914, mais aussi du cuivre, du plomb...), des crins, des peaux de lapins. Ils étaient aussi porteurs des nouvelles, bonnes ou mauvaises, et les chantres de toutes les traditions du pays. Après la 2e guerre mondiale, certains firent le commerce de la toile. Ils ramenaient chez eux des costumes un peu défraîchis ; des dentelles, des perles, que les couturières, telle la mère de Catherine Boniven du Traon arrangeaient pour en faire de beaux costumes de fêtes. Du sud du Finistère, nos pilhaouers ramenaient des pommes et une barrique de cidre de Quimperlé, cidre très estimé que le vendeur leur donnait en confiance, sachant qu’il serait payé au retour. Mme Nicolas Baudré et son mari, en octobre, achetaient du côté de Brasparts des pommes et des poires qu’ils troquaient contre des chiffons là où il y avait des enfants.

Souvent, le pilhaouer, levé vers 6 h 30, passait le matin à cheval, pour ne pas perdre de temps, dans les fermes aux alentours de son « quartier général » afin d’informer les paysans de son passage et demander aux femmes de préparer leurs tas de chiffons. Il repassait avec sa charrette l’après-midi pour en prendre livraison et procéder au troc. Lorsqu’il rentrait le soir au dépôt, le char-à-bancs était souvent bien chargé (400 ou 500 kilos). Lorsqu’elle l’accompagnait, sa femme triait les chiffons. Il fallait à un pilhaouer en moyenne 4 jours pour remplir une charrette.

Les pilhaouers passaient en criant « Tam pilhou tam», « Pilhoù d’ar pilhaouer ! », « (N’ho) peus tamm pilhoù ? » (« Vous n’avez pas de chiffons à vendre, et des peaux de lapins »)[99] ou en se servant d’une corne ou d’une clarinette. Lorsqu’il y avait un enterrement, ils se plaçaient à côté de l’église ou du cimetière et ainsi toute la paroisse était au courant de leur venue. Après la 2e Guerre mondiale, ils prirent demi-pension (souper, nuit, petit déjeuner) à l’hôtel et une place de crèche pour leur cheval. Quelques femmes devenues veuves, telle Mme Nicolas Baudré de Botmeur, furent obligées de porter les sacs de pilhous sur leur dos, les laissant en dépôt dans une ferme, un voisin les ramassant ensuite avec sa charrette. Quand elle se remaria avec M. Baudré, ils eurent un cheval et une charrette. Mais pour livrer les chiffons à Morlaix à la maison L’Hermite, il fallait monter la route de la montagne, qui n’était alors qu’un chemin défoncé. Aussi fallait-il que leur voisin Lagadec amène son cheval pour les aider, un seul cheval ne suffisant pas. Les Martin de Balanec-Ber, qui allaient dans le sud-est du Finistère et dans le Morbihan mettaient leur charrette sur un bac pour franchir la Laïta entre Clohars-Carnoët et Le Pouldu, au lieu-dit « Bac de Saint-Maurice », désormais remplacé par un pont. Tous ceux qui allaient vers le sud du Finistère faisaient un arrêt à Châteauneuf-du-Faou, tandis que ceux qui allaient vers la presqu’île de Crozon et le pays bigouden s’arrêtaient à l’auberge de « Ty Guen » à la sortie de Brasparts en direction de Pleyben (avant ou après la traversée de la « montagne »).

C’étaient pour la plupart des hommes rudes, durs à l’ouvrage. Des accidents mortels survenaient parfois en tournée : François Marie Martin, encore jeune homme, en fut victime à Malachape dans le Morbihan tout comme Louis Nicolas qui se tua dans un accident à la sortie du bourg de Brasparts. François-Marie Bothorel raconte : «Louis Nicolas a zo bet lazet gant e garr en ur tont dac’h Brasparzh en ur vont trema Menez Mikel eoa un hent don. N’ouson ket, ar marc’h en deus bet aon dirag un dra bennag. Aet e-oa e-barzh un c’horn-tro ha tapet e oa bet dindan e garr »

À Botmeur, chacun des dix « villages » (hameaux) de la commune et même certains lieux-dits isolés comme Ty-Bout ou Ty d’an e’ch avaient leurs pilhaouers. La majorité des familles actuelles de la commune ont au moins un ancêtre pilhaouer. Ils prospectaient surtout le sud du Finistère et la presqu’île de Crozon, quelques-uns cependant allaient dans le Morbihan, tels les Martin et Daniel de Balanec-Ber[100].

L'exploitation de la tourbe

L'exploitation de la tourbe a longtemps été très importante à Botmeur.

Commerces et artisanats d'antan

Au XIXe siècle, Botmeur a connu des foires, même si les archives disponibles n'en parlent guère. Selon une délibération du Conseil général du Finistère d', la commune obtient que les foires qui se tenaient jusque là les troisièmes mercredis des mois de mai, juillet et septembre soient désormais organisées les derniers vendredis des mêmes mois. L'auberge actuelle de Croix-Cassée est construite en 1903.

Vers 1920, l'on recensait à Botmeur 15 cafés, 13 épiceries, des merceries et marchands de tissus, plusieurs auberges-restaurants, un boulanger, un cordonnier, un maréchal-ferrant, etc., les commerces étaient nombreux, chacun n’ayant qu’un chiffre d’affaires et une clientèle réduite bien entendu même si la population botmeurienne était beaucoup plus nombreuse qu’actuellement. Vers 1950, une dizaine de commerces et artisanats existaient encore. En 2010, deux commerces uniquement subsistent, l'un au bourg, l'autre à Croix-Cassée et quatre artisans : un garagiste, un menuisier, un carreleur et un peintre.

Le recul de l'agriculture

Une bonne partie des terres reste inculte, aussi bien dans la « montagne » (lande) que dans le marais (tourbières). Dans une monographie sur Botmeur[101] écrite en 1989, les auteurs écrivent: « Une grande partie des terres est inculte (friches, landes, zones marécageuses, prairies inaccessibles couvertes de joncs, d’aulnes, de ronces…). De plus, la surface agricole exploitable est morcelée à l’extrême (beaucoup de petites parcelles provenant de la succession des héritages), malgré une tentative de remembrement faite après la deuxième guerre mondiale. Cela pose un problème d’exploitation, mais aussi d’ordre juridique. Ainsi, quand un agriculteur désire se porter acquéreur d’un lot, il est bien souvent difficile d’en retrouver le propriétaire. Cela explique en partie la dépopulation dont souffrent Botmeur et les communes avoisinantes ». Désormais il ne subsiste plus qu'une seule exploitation agricole en activité à Botmeur.

En 1955, la commune comptait encore 112 exploitations agricoles, la taille moyenne des exploitations étant inférieure à 4 hectares ! Elles n'étaient plus que 50 en 1967, avec un taille moyenne de 10,2 hectares[102]. En 2009, il n'en subsistait plus qu'une, à Roz-du ; de grande taille certes. Mais l'abandon des terres, tant dans la « montagne » que dans le « marais », a entraîné un enrésinement dans les décennies 1960-1970 et l'essor de la friche sociale depuis.

L'enrésinement des terres agricoles abandonnées dans les décennies 1950-1960 a pris fin. Retraités et migrants pendulaires forment désormais une part importante de la population en raison du manque d'emplois sur place. La commune mise sur l'écotourisme ou tourisme vert (gîtes, randonnées) et est redevenue attractive, y compris pour les Anglais (plusieurs familles ont des résidences secondaires dans la commune et une anglaise est même conseillère municipale) ; les anciennes longères en ruines sont rénovées, des maisons neuves se construisent. Bref, la commune connaît un regain de dynamisme dans un cadre naturel préservé.

Vers la modernité

En , une épidémie de variole semble avoir sévi à Botmeur et La Feuillée si l'on en juge par les réclamations faites par le médecin venu à huit reprises dans ces deux communes pour soigner les « varioleux » en leur injectant de la vaccine[103].

À deux reprises au moins, en 1876 et 1877, le Conseil général du Finistère refuse la création, demandée par le Conseil municipal, de trois foires annuelles à Botmeur « en raison du nombre déjà suffisant de foires établies dans la région »[104].

Une école de garçons existe déjà vers 1870, installée dans une maison louée, mais elle manque de bancs, de tableau, etc. En , un rapport du conseil général du Finistère demande la création d'une école de filles à Botmeur, le conseil municipal en refuse l'ouverture dans une délibération de 1882, mais elle a ouvert quelques années plus tard. En 1884 56 élèves fréquentent l'école sur un total de 142 enfants ayant de 5 à 13 ans. La même année est acheté un terrain pour construire une école des garçons, qui ouvre en 1890. Elle compte 93 élèves en 1904 pour une seule salle de 49 m2 et comprend seulement 7 tables à 7 places chacune[67]! Elle est agrandie en 1906 pour permettre la création d'une deuxième classe. En 1914 la création d'une classe enfantine annexée à l'école des garçons est refusée par le Conseil municipal, mais acceptée en 1919 « pour décharger la classe unique de l'école des filles »[105]. L'école est devenue mixte en 1945, même si une école des filles subsiste jusqu'en 1947. En 1964, les élèves ne sont plus que 21, mais le conseil municipal demande « le maintien de la deuxième classe » dont la fermeture est pourtant effective peu après. En 1965, un ramassage scolaire en direction du collège d'enseignement général de Commana est mis en place. Un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est créé en association avec la commune voisine de La Feuillée pendant la première décennie du XXIe siècle, ce qui permet la survie de l'école pendant quelques années, mais, en dépit des efforts pour la maintenir ouverte, l'école ferme en 2010 (7 enfants botmeuriens seulement étaient scolarisés dans le cadre du RPI alors existant, quelques enfants de la commune allant par ailleurs à l'école Diwan ou étant scolarisés dans des écoles d'autres communes). Depuis la rentrée 2010, les enfants sont scolarisés à Commana, un ramassage scolaire étant organisé en direction de l'école primaire et du collège de cette commune.

Les traditions restent plus vivaces qu'ailleurs, comme l'illustre cet extrait du journal La Dépêche de Brest du parlant des costumes portés par les hommes lors d'une fête au Huelgoat: « Plus de moutons, plus de laine et moins d'effets en pillou. Ceux-ci sont [désormais] si peu portés qu'aux récentes fêtes de cette ville on ne pouvait voir que deux paysans vêtus de l'antique costume en gloan rouz. Les deux étaient de Botmeur. Et nous devons dire que s'ils étaient regardés, ils étaient loin d'être admirés. Eun habit gloan est résistant mais guère beau : il n'est pas seulement archaïque, il est disparate »[106].

Une première demande de raccordement au réseau téléphonique est faite en 1913 « considérant les nombreux services que le téléphone pourrait rendre à une population de marchands comme celle de Botmeur et dans une région éloignée de toute voie de communication rapide »[107], mais elle n'aboutit pas. Une nouvelle demande est faite en 1921, la commune s’engageant « à mettre un local gratuitement pour la cabine téléphonique et à supporter les frais de gérance et de distribution des télégraphes et des avis d’appel téléphonique »[108]. La première recette téléphonique fut alors installée dans le commerce « Chez Angèle ». Ce n'est qu'en 1977 que le téléphone desservit la mairie, ainsi que l'école, et en 1979 qu'une cabine téléphonique publique est installée.

Le conseil municipal refuse en 1930 la construction d’un réseau communal de distribution électrique en raison de son coût élevé « considérant que l’amortissement d’un emprunt aussi élevé serait une lourde charge pour un faible budget »[109], l'électrification commence en décembre 1936 (église et presbytère) et s'achève rapidement : Botmeur a été la première commune du Finistère à être totalement électrifiée avant même la seconde guerre mondiale. La construction d'une nouvelle mairie (la précédente se trouvait dans un bâtiment mitoyen de 'angle sud-ouest de l'école), implantée au carrefour de la route de la « Montagne », est décidée en 1936[110] ; cette mairie est désaffectée depuis la fin de l'année 2010.

Botmeur ne fut jamais desservi par le rail, mais le Conseil municipal soutient en 1909 la création de la voie ferrée allant de Rosporden à Plouescat via La Feuillée et demande en 1910 la création d'une halte ferroviaire à Roc'h Trevezel car « la gare prévue à La Feuillée se trouve à une distance de 5 km du bourg de Botmeur et la partie sud-ouest de la commune en est encore plus éloignée»[111] et proteste en 1930 contre le projet de fermeture de la ligne.