Irvillac

Irvillac [iʁvijak] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Irvillac | |

L'église paroissiale Saint-Pierre. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |

| Maire Mandat |

Jean-Noël Le Gall 2020-2026 |

| Code postal | 29460 |

| Code commune | 29086 |

| Démographie | |

| Gentilé | Irvillacois |

| Population municipale |

1 459 hab. (2020 |

| Densité | 49 hab./km2 |

| Population agglomération |

44 395 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 22′ 16″ nord, 4° 12′ 40″ ouest |

| Altitude | Min. 3 m Max. 134 m |

| Superficie | 29,60 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerch |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

Irvillac est situé dans le nord de la Cornouaille, au sud de Landerneau, à l'est de Daoulas, au nord du Faou et à l'ouest des monts d'Arrée. Le finage communal est délimité au nord par la Mignonne, dite aussi rivière de Daoulas, et au sud par le Camfrout, deux petits fleuves côtiers. Les altitudes sont comprises entre 124 mètres pour le point culminant (au sud de la commune, à l'ouest du hameau de Creac'h Carnel, où se trouve le château d'eau) et 12 mètres (dans la partie aval de la vallée de la Mignonne, à la limite de la commune de Daoulas), le bourg se trouvant vers une centaine de mètres d'altitude.

Le paysage rural traditionnel est du bocage avec habitat dispersé. « Dans tout le secteur compris entre Hanvec, Saint-Éloy et Irvillac, les microgranites sont peu utilisés [pour la construction] par suite de l'abondance d'un schiste bleu sombre apte à fournir d'excellents moellons souvent de grande dimension (schistes dévoniens de Saint-Éloy) »[1].

Carte de la commune d'Irvillac.

Carte de la commune d'Irvillac. La Mignonne en crue juste en aval du moulin de Stang Meyet (limite communale entre Saint-Urbain et Irvillac).

La Mignonne en crue juste en aval du moulin de Stang Meyet (limite communale entre Saint-Urbain et Irvillac). Ancien pont sur la Mignonne à Stang Meyet (limite des communes de Saint-Urbain et Irvillac).

Ancien pont sur la Mignonne à Stang Meyet (limite des communes de Saint-Urbain et Irvillac). Rue du bourg avec maisons traditionnelles.

Rue du bourg avec maisons traditionnelles. Maison dans le bourg.

Maison dans le bourg. Irvillac : maison du bourg construite en schiste.

Irvillac : maison du bourg construite en schiste.

L'ancien chemin d'avant la route royale aménagée au XVIIIe siècle allant de Quimper à Landerneau passait par Irvillac et franchissait la Mignonne à Stang Meyet où subsiste le vieux pont qui permettait de franchir ce cours d'eau[2].

La voie ferrée allant de Quimper à Landerneau traverse le territoire communal, passant au sud du bourg, mais les trains ne s'arrêtent plus en gare de Daoulas-Irvillac[3], laquelle, située à la limite communale entre Daoulas et Irvillac, a été détruite en 1984. La voie rapide RN 165 allant de Nantes à Brest via Quimper traverse la partie sud-ouest de la commune, mais Irvillac n'est pas directement desservie par un échangeur à cette route et il faut traverser le bourg de Daoulas pour pouvoir la rejoindre depuis Irvillac, en empruntant la route départementale no 33.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pencran », sur la commune de Pencran, mise en service en 1992[10] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[11] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 465 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 16 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[14], à 11,5 °C pour 1981-2010[15], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Irvillac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[20] - [21].

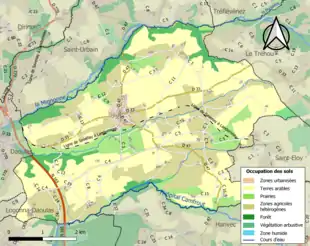

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (49,5 %), zones agricoles hétérogènes (28,9 %), prairies (11,6 %), forêts (7,8 %), zones urbanisées (1,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,4 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploe Ermeliac au XIe siècle[24], Irvilac en 1172, Leshonarii in Yrvilac en 1186, Irvillac en 1218, Yrvilliac en 1233, Irvillac en 1516 et 1536[25].

Il s'agit d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romaine en -(i)acon (en latin -acum), suffixe d'origine gauloise à caractère localisant et marquant la propriété. Il est précédé d'un anthroponyme gaulois ou gallo-romain, peut-être Armilius[26].

Remarque : L'introduction du breton dans la région vers le Ve siècle explique pourquoi la forme suffixe en -ac s'est maintenue comme dans le midi de la France, alors que l'évolution se serait faite en -é ou éventuellement -ay dans la partie occidentale du domaine d'oïl. Par contre, le suffixe breton de même étymologie -ec (anciennement -oc > -euc) ne s'est pas substitué à -ac contrairement à ce qu'on observe généralement dans la région.

Histoire

Préhistoire

Une ceinture en or torsadée fut trouvée en 1925 dans un champ de la commune par un agriculteur qui la vendit à un bijoutier de Landerneau. Ce n'est qu'en 1988 qu'un expert joaillier brestois découvrit sa valeur historique[27].

Torsade en or d'Irvillac (âge du bronze moyen ou final, musée départemental breton)

Torsade en or d'Irvillac (âge du bronze moyen ou final, musée départemental breton)

Antiquité

Un dépôt de scories ferrugineuses, répandues dans trois champs d'un hectare chacun, a été identifié près de la ferme de Creac'h Carnel (butte de l'ossuaire), sur la route allant d'Irvillac au Faou. La présence de ces résidus de forges dans une contrée aujourd'hui peu peuplée s'explique probablement par le voisinage de la vieille route allant de Quimper à Landerneau et de la rivière de l'Hôpital qui favorisait le transport du minerai de fer, la proximité du bois du Gars fournissant la charbon de bois nécessaire. En outre, la présence de plus de 300 tumuli voisins est l'indice d'une population autrefois plus dense. Cette industrie ancienne se rattachait probablement à des besoins militaires, le poste romain de Cos Castel, situé à l'intersection de deux voies romaines étant situé à 1,5 km plus à l'est[28].

Héraldique

|

Blason | Écartelé : au 1er d'azur à deux clés d'or passées en sautoir, au 2e d'argent à la moucheture d'hermine de sable, au 3e d'argent à la fleur de lin d'azur boutonnée d'or, au 4e de sinople à la tête de bélier d'argent accorné d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Adopté par le conseil municipal le 5 septembre 2011[29]. |

Moyen Âge

Selon Arthur Le Moyne de La Borderie, deux saints bretons locaux peu connus provenant d'Outre-Manche, saint Martin et saint Valay, se seraient fixés à Ermelliac (aujourd'hui Irvillac) dans le pagus du Fou, probablement au début du VIe siècle[30].

Irvillac est mentionnée comme paroisse dans le Cartulaire de Landévennec dès le XIe siècle et la ploe Ermeliac comprenait, outre sa trève Saint-Eloy, Logonna-Daoulas et une partie de Daoulas.

En 1186, Hervé, vicomte de Léon, donna à l'abbaye de Daoulas les dîmes de Lozonar, en cette paroisse[31], qui devient une dépendance de cette abbaye. L'ancien château-fort du Cosquer (de nos jours un simple manoir), aux murailles percées de meurtrières, fut probablement construit par les moines de cette abbaye qui devinrent prieurs recteurs d'Irvillac. L'abbaye de Daoulas disposait du droit de haute justice comme le prouve des lettres patentes du roi Charles IX datant de 1567 qui autorisent Jean Le Prédour, abbé de Daoulas, à relever ses patibulaires à Saint-Éloy, tombées depuis quinze ans[32].

La famille de Loc'hant, seigneur du dit-lieu, est reconnue de noblesse d'ancienne extraction en 1668 et était présente aux montres entre 1426 et 1536 ; la famille du Ménez, seigneur de Traonvézec, est elle aussi reconnue de noblesse d'ancienne extraction en 1669 et était présente aux montres entre 1536 et 1562[33].

L'activité toilière à Irvillac

Deux activités textiles ont cohabité à Irvillac, principalement au XVIIIe siècle, l'une tournée vers le lin comme dans le Pays Chelgen (24 kanndi ont été recensés à Irvillac), l'autre vers la fabrication de berlingue et de bure ; cette coexistence est peut-être due au fait que certains outils utilisés pour les fabriquer sont communs. La laine utilisée provenait principalement des moutons élevés dans la paroisse voisine d'Hanvec.

Après tissage, la berlingue et la bure étaient foulés, « le foulage pouvant apporter jusqu'à 50 % de plus-value par rapport à une pièce non foulée. Il se pratique dans l'un des moulins à foulon de la région, Guern-ar-Hoadic, en Trévarn (Saint-Urbain) sur la Mignonne, Lavadur, en Irvillac et Troéoc, en Hanvec, sur le Camfrout. [...] En 1224, il y avait déjà un moulin à foulon à Daoulas »[34].

À Irvillac, la berlingue et la bure sont essentiellement tissées dans les villages[35] proches des moulins à foulon de Lavadur, Troéoc et Guern-ar-Hoadic en raison de l'obligation pour les paysans de s'adresser au moulin banal et de la lourdeur des pièces textiles mouillées en raison du foulage et donc lourdes à transporter jusqu'à leur lieu de séchage[34].

En 1797, on recense 10 marchands de berlingue à Irvillac, le mode de vie de ces « paysans-fabricants-marchands », par exemple Guillaume Keromnès, de Mézavern, étant semblable à celui des juloded du Haut-Léon voisin. En régression pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la fabrication de berlingue et de bure semble avoir disparu pendant la première moitié du XIXe siècle[34].

Autres faits de l'époque moderne

En 1644 le prédicateur Julien Maunoir prêcha une mission à Irvillac[36]. L'église paroissiale Saint-Pierre est construite en 1656 par Vincent de Kerouartz[alpha 1], chanoine de Daoulas et prieur d'Irvillac.

En 1756, au décès de Louis Auguste de Rohan-Chabot (1722-1753) (un des fils de Louis II de Rohan-Chabot), mort sans descendance, les terres et seigneuries du Faou, de la Villeneuve, de la châtellenie d'Irvillac et Logonna, correspondant aux paroisses de Rosnoën, Hanvec, Guimerch [Quimerc'h], Lopérec, revinrent aux familles de Châtillon, d'Enrichemont, de Broglie et de Pouyanne et louées pour quelques années au sieur du Pontois[alpha 2], puis à Joseph Le Roy, greffier de la cour royale de Lesneven et de la principauté de Landerneau[37]. En 1762, ces terres sont vendues à Messire Nicolas I Magon, seigneur de la Gervaisais et de la Gicquelaye, lieutenant général des armées du roi entre 1761 et 1765. C'est alors qu'elles portèrent le nom de « marquisat de la Gervaisais et du Faou »[38].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse d'Irvillac de fournir 37 hommes et de payer 242 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[39].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Irvillac en 1780 :

« Yrvillac, sur la route de Quimper à Landerneau ; à 9 lieues ½ de Quimper, son évêché et son ressort ; à 42 lieues ½ de Rennes ; et à 1 lieue trois-quarts de Landerneau, sa subdélégation. Cette paroisse, qui a le titre de châtellenie compte 2 200 communiants[40], y compris ceux de Saint-Éloy, sa trève. La cure est présentée par un moine de Daoulas. Beaucoup de vallons, des ruisseaux qui vont se jeter dans la Rade de Brest, des terres en labour de bonne qualité, des prairies, quelques petits bois et des landes, voici ce que ce territoire offre à la vue. (...)[31]. »

Louis Bouin, qui serait originaire d'Irvillac[alpha 3], mousse dans l'escadre du comte de Grasse, fut tué au combat le dans le cadre de la Guerre d'indépendance américaine lors de la Bataille des Saintes[41].

Révolution française

Les paroissiens d'Irvillac écrivent dans leur cahier de doléances que « les vassaux sujets aux moulins sont dans l'impossibilité de mettre des bornes à la cupidité des meuniers qu'on peut regarder comme les sangsues du genre humain ».

De Croisys et René Le Gars sont les deux délégués représentant les 200 feux d'Irvillac lors de l'élection des députés du tiers état de la sénéchaussée de Quimper aux états généraux de 1789[42].

La loi du réduit, en dehors de la ville de Landerneau, à huit le nombre des paroisses du district de Landerneau, dont celle d'Irvillac[43].

Joseph-Marie Corvaisier, recteur d'Irvillac, prêtre réfractaire, fut déporté en sur un bateau des pontons de Rochefort à l'Île Madame[44].

Un arrêté no 1016 du 7 brumaire de l'an X [] porte réduction des justices de paix du département du Finistère et supprime celle d'Irvillac[45].

La première moitié du XIXe siècle

Les comptes rendus du Conseil municipal font ressortir, durant cette période, le souci de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur du pays.

Ainsi, le 27 vendémiaire an XI (), le maire, « instruit des désordres se produisant au chef-lieu de notre commune aux jours de dimanche, déclarons que le premier délinquant sera puni avec la plus grande sévérité ; défense est faite à tout cabaretier de servir à boire et de recevoir chez lui aucun individu, passé 10 heures du soir, si ce n’est les passants étrangers à la commune » .

Afin de renforcer la sûreté intérieure, le sous-préfet demande au maire de prendre des mesures de « surveillance de la commune ». Par un arrêté de police, le maire désigne, le , cinq commissaires de police sur l’étendue de la commune, avec la mission de « surveiller et de veiller à la sûreté et à la tranquillité publique, viser et examiner les papiers des étrangers qui leur seront déférés par les habitants ».

Le maire « enjoint à tous les habitants de dénoncer et de conduire à un des commissaires les individus étrangers sur lesquels ils fourniraient le moindre doute ». Les cinq commissaires sont : le sieur Lessègues de Lavadur, le sieur Cosson du bourg, Vincent Kéromnès de Ménehy, François Gouriou de Kerdanet et Guillaume Deniel de Guiler.

Une réunion du conseil a lieu le 30 germinal an IX (). L’objet en est de former la liste des citoyens de la commune ayant, en fonction des impôts qu’ils paient, le droit de voter. Le maire, Jean Marhic, est présent avec cinq conseillers, trois sont absents. Les six personnes présentes « condamnent la défaillance des trois absents » et leur infligent une amende de cinq francs chacun au profit de la caisse de la mairie.

Napoléon Ier revient en France le : le , Louis XVIII quitte Paris et Napoléon 1er s’installe au pouvoir. Ses armées sont battues, le , à Waterloo. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène et Louis XVIII retrouve son trône début .

Comment ces événements ont-ils été vécus à Irvillac ? Le Conseil municipal, fortement soumis à la tutelle du sous-préfet, va devoir prêter serment.

Le , lors de la Première Restauration royaliste, le maire est chargé par le sous-préfet de recevoir des membres du conseil le serment d’obéissance et de fidélité au roi. Selon le compte rendu de la réunion du conseil, tous prêtent le serment suivant « aux cris répétés de vive le roi. Vivent les Bourbons » : « Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue qui soit contraire à son autorité et si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs, j’apprends qu’il se trouve quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi ».

Le , date à laquelle Napoléon 1er est revenu au pouvoir, le sous-préfet demande au conseil municipal de prêter serment : le conseil municipal « jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur ».

Le , Jean Marhic, nommé adjoint au maire par arrêté préfectoral, prête serment au roi, selon la même formulation que celle utilisée un an plus tôt.

Une grande fête est organisée par la commune, le , à l’occasion du mariage de son altesse royale, Monseigneur duc de Berry. Bien que la cérémonie se déroule très loin d’Irvillac, les cloches sonnent dès 6 heures et des drapeaux blancs (symbole de la royauté) sont mis aux fenêtres des principales maisons du bourg.

Les réjouissances sont les suivantes : grand-messe à 6 heures du matin, distribution de pain aux indigents, banquet à midi pour le maire et les conseillers, courses et danses à partir de 14 heures et feu de joie à 19 heures. Selon la relation qui en est faite, tous les habitants ont pris part à la fête « avec les démonstrations de joie la plus pure ; les cris de vive le Roi, vivent les Bourbons n’ont pas cessé de se faire entendre ».

Un incident toutefois : le curé, invité, ne s’est pas déplacé. Il avait quitté la commune ce jour-là pour éviter de s’y trouver. Était-ce un signe d’opposition aux Bourbons ? Non, mais il voulait ainsi manifester sa désapprobation sur la date qui coïncidait avec celle de la fête patronale qu’il entendait organiser ce jour-là.

Le , le conseil municipal vote un crédit de 100 francs (environ 2 000 francs en 2000) pour la réception du duc et de la duchesse de Nemours lors de leur passage sur la commune. À cette date en effet, la grande route de Landerneau à Quimper passe par Irvillac et est empruntée par tous les voyageurs.

Le crédit voté par la commune sert à édifier au bourg un arc de triomphe et des colonnes. Il est précisé que les habitants se prêtent à ces travaux visant à accueillir « l’auguste voyageur ». Nous ne savons cependant pas si le duc de Nemours s’est effectivement arrêté dans la commune.

Irvillac en 1853

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Irvillac en 1853 :

« Yrvillac, et plus exactement Irvillac : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom, moins sa trève Saint-Clair [erreur : Saint-Éloy] ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Pendref, Penbouillen, Gullor, Crech, Kervréach, Poulligou, Verluere, Mezarvern, Rocheneuf, Bodenes. Maison importante : Cleunan. Superficie totale : 3 434 hectares, dont (...) terres labourables 1 494 ha, prés et pâtures 186 ha, bois 270 ha, vergers et jardins 7 ha, landes et incultes 1 293 ha (...). Moulins : 11 (de Stang-Meget, de Cleunan, de Guern-Eméry, Vert-du-Bois, de Tronévézec, de Lavadur, de Russiau, à eau, etc.). La route de Quimper à Brest traverse cette commune du sud au nord. Il y a, en outre de l'église, les chapelles de Notre-Dame de Lorette et de Saint-Christophe. Il y a foire les 8 février, mai, août et novembre. Géologie : grès au sud, roches feldspathiques à Quinquis. On parle le breton[46]. »

Irvillac dans la seconde moitié du XIXe siècle

L'autorisation de percevoir des surtaxes à l'alcool à l'octroi de la commune d'Irvillac étaient chaque année votées par l'Assemblée nationale, par exemple en 1859 et 1873[47].

En 1873 un nouveau tracé fut retenu pour le chemin de grande communication n° 8 (actuel D 33) allant de Daoulas à Sizun dont le tracé était très défectueux, formant un angle droit, sur le territoire de la commune d'Irvillac[48]. En 1879, un rapport du Conseil général du Finistère indique qu' « une portion considérable et très habitée du terrain situé (...) entre les bourgs du Tréhou, d'Irvillac et de Saint-Éloy » se trouve dépourvue de routes praticables pour atteindre Landerneau et que les habitants ne peuvent atteindre cette localité sans faire des détours qui allongent leurs parcours de 6 à 8 kilomètres, à moins de passer la rivière de Daoulas à un gué souvent impraticable et difficilement abordable[49]. Benjamin Girard écrit en 1889 que depuis l'abandon de l'ancienne route allant de Quimper à Landerneau via Irvillac (au profit d'un autre tracé passant par Daoulas), le bourg d'Irvillac « a beaucoup perdu de son importance »[50].

Le , un forcené tira sur plusieurs personnes (quatre furent blessées, dont une, Henri Le Forestier de Quillien[alpha 4], juge de paix, succomba le à ses blessures) dans le village de Kerisit en Irvillac ; ce malheureux fait divers fut relaté y compris dans la presse parisienne[51].

En 1895, le notaire d'Irvillac, Berthou, fut condamné à six ans de réclusion par la Cour d'assises du Finistère pour « faux et abus de confiance »[52].

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par François-Virgile Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur d'Irvillac, l'abbé Le Goff, écrit : « Comme tous, y compris l'instituteur et l'institutrice, comprennent parfaitement le breton, il est tout naturel que les instructions paroissiales se fassent toujours, et exclusivement, dans la vieille langue du pays » ; il ajoute : « Les rares enfants qui commencent à apprendre à lire sont absolument incapables de comprendre une phrase française »[53].

Des petits gisements de kaolin furent exploités avant la Première Guerre mondiale à Tréflévénez, Irvillac et Daoulas pour le compte d'une usine de sulfate d'aluminium située à Landerneau afin de fabriquer de la porcelaine[54].

L'explosion survenue le à bord du Latouche-Tréville fit une victime originaire d'Irvillac : Goulard[alpha 5], quartier-maître canonnier à bord de ce navire[55].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts d'Irvillac porte les noms de 92 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; plusieurs sont décédés en Belgique (François Le Roux le à Maissin, Corentin Quillec le même jour à Rossignol, Jean Marhic le à Dixmude, Jean Le Borgne le au Passage de la Lys) ; François Hamon est mort en mer le lors du naufrage du croiseur cuirassé Léon Gambetta ; Jean Keromnès, Jacques Salaün et Pierre Yvinec sont aussi morts en mer ; Michel Emzivat est mort de ses blessures à Salonique (Grèce) alors qu'il participait à l'expédition de Salonique ; Jean Brenaut, Jean Le Bris et François Trellu sont morts alors qu'ils étaient prisonniers en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français : parmi eux François Marhic[alpha 6], décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[56].

- Monument aux morts (1914-1918 et 1939-1945)

Vue générale.

Vue générale. Liste 1.

Liste 1. Liste 2.

Liste 2. Liste 3.

Liste 3.

Paul Gouriou[alpha 7], vicaire à Irvillac, fut grièvement blessé le à Héricourt par l'explosion d'une grenade avant d'être fait prisonnier par les Allemands. Il fut démobilisé en [57]

L'Entre-deux-guerres

Jean Salaün, originaire d'Irvillac, matelot arrimeur, fut tué lors de la collision de deux hydravions près de Cherbourg (Cherbourg-Octeville en 2000, Cherbourg-en-Cotentin en 2016) le [58].

Deux chevaux qui s'emballèrent au retour d'un charroi de bois en grume qu'ils avaient conduit à la scierie de Coatnant en Irvillac provoquèrent le le décès du conducteur de l'attelage et d'un charretier près du village de Forsquilly (en Saint-Éloy)[59].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts d'Irvillac porte les noms de 15 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles, René Gourvès[alpha 8], membre des Forces françaises libres, disparu en mer ; Pierre Rochongar est mort dans le port de Casablanca (Maroc) le lors de l'explosion accidentelle du croiseur Pluton ; François Marhic est mort dans le Chenal du Four lors du naufrage du Vauquois victime d'une mine le [56].

Le , de violents combats opposèrent une colonne de soldats allemands qui revenait de Brasparts via Le Tréhou et qui se dirigeait vers Brest et des résistants de la compagnie Jean-Riou, vite épaulés par le bataillon René-Caro, basé à Rumengol. Les combats firent 18 victimes[60] parmi les résistants[61].

- Monument commémoratif des résistants tués lors des combats d'Irvillac ()

Vue générale.

Vue générale. Liste.

Liste.

Le , un avion anglais tombe sur le territoire de la commune d'Irvillac[62].

Les modifications territoriales survenues en 1946

Par arrêté préfectoral du portant sur le rattachement de certains villages[35] des communes de Logonna-Daoulas et d'Irvillac : « Les villages sus-mentionnés sont rattachés à la commune de L'Hôpital-Camfrout : 1° Kersalguen, Kerbiaouen-Bras, Kerbiaouen-Dénez, Coz-Feunteun, Kerbiaouen-Bihan, Kersanton, Pen-ar-Pont, Run-Bihan et Run-Bras, dépendant de la commune de Logonna-Daoulas ; 2° Pen-ar-Pont, Moulin-Vert, Toul-Bélony, Moulin-du-Bois, Moulin-de-Traonévézec, Kerbrat-ar-Guélet et Stang-ar-Voguer, dépendant de la commune d'Irvillac. »

L'après Seconde Guerre mondiale

Louis Morvan est mort pour la France le pendant la guerre d'Indochine[56].

En 1979, la commune accueille la première édition du Festival Elixir, premier gros festival de rock en France[63]. Le journal Le Télégramme titre : « 15 000 fans au Woodstock breton ». Mais en raison de l'hostilité d'une partie des populations locales et de plusieurs municipalités du voisinage, le festival dût émigrer vers d'autres communes bretonnes les années suivantes[64].

Politique et administration

Liste des maires

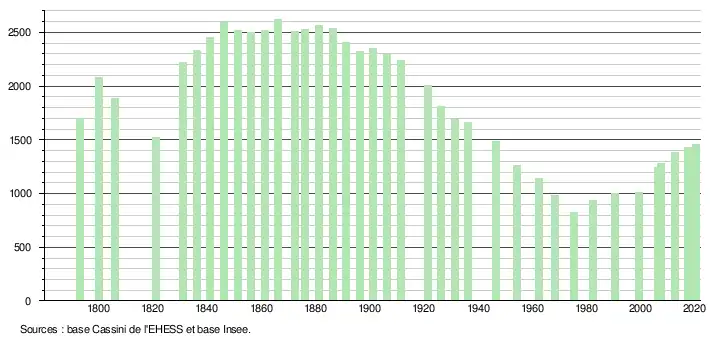

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[65]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[66].

En 2020, la commune comptait 1 459 habitants[Note 7], en augmentation de 2,17 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Monuments

- L'enclos paroissial :

- Le calvaire ;

- L'ossuaire.

L'église paroissiale Saint-Pierre, la façade.

L'église paroissiale Saint-Pierre, la façade. Irvillac : l'église paroissiale Saint-Pierre vue du sud-est.

Irvillac : l'église paroissiale Saint-Pierre vue du sud-est. L'église. paroissiale Saint-Pierre, portes géminées.

L'église. paroissiale Saint-Pierre, portes géminées. Irvillac : l'ossuaire au sein de l'enclos paroissial.

Irvillac : l'ossuaire au sein de l'enclos paroissial. L'ossuaire.

L'ossuaire. Le calvaire au sein de l'enclos paroissial.

Le calvaire au sein de l'enclos paroissial.

- Le calvaire de Coatnant et la chapelle Notre-Dame-de-Lorette : la chapelle, en forme de croix latine, date de 1634 la date de 1629 est inscrite sur un pilier intérieur) et a été restaurée vers 1822. Ses autels latéraux portent quatre sibylles en bas-relief avec leurs attributs : Persica, Hellesponca, Phrygia, Delphica[32]. Une pierre sculptée, encastrée dans le mur extérieur représente la Mise au tombeau avec six personnages et daterait de la fin du XVe siècle ou du XVIe siècle. Un ecce homo en pierre est sculpté sur le mur sud[69]. Ce fut un lieu de pèlerinage très fréquenté autrefois.

Le calvaire de Coatnant est un calvaire-fontaine situé près de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Le calvaire est au-dessus d’une fontaine monumentale, datée de 1644, ornée d'une statue en pierre de la Vierge à l'enfant qui a les pieds posés sur le corps d'une femme-serpent (la démone ainsi terrassée est probablement Damona, la déesse celtique des eaux, fréquemment ainsi représentée en Bretagne). Du pied s'élèvent deux longues branches en granit, courbées en volutes et soutenant les statues adossées de Notre-Dame, saint Yves, saint Pierre et saint Jean, l'ensemble ayant une forme d'ancre de marine. Ce calvaire est dû à Roland Doré et a été classé monument historique en 1976.

Le village de Coatnant est décrit ainsi par l'écrivain Keranforest (Dominique de Lafforest[70]) : « Trois arbres, une prairie, un ciel qui se mire dans une mare, une curieuse fontaine, une chapelle, quelques maisons anciennes, voilà Coat-Nan, (...) hameau d'Irvillac, installé au bord d'un ruisseau qui court vers l'anse du joli bourg de L'Hôpital-Camfrout ».

Le village[35] de Coatnant.

Le village[35] de Coatnant. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette et le calvaire de Coatnant.

La chapelle Notre-Dame-de-Lorette et le calvaire de Coatnant. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, pierre angulaire datée de 1634.

La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, pierre angulaire datée de 1634. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, niche dans le mur, mise au tombeau.

La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, niche dans le mur, mise au tombeau. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, Christ aux liens.

La chapelle Notre-Dame-de-Lorette, Christ aux liens. Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue d'ensemble).

Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue d'ensemble). Calvaire.

Calvaire. Fontaine.

Fontaine. Vierge à l'Enfant.

Vierge à l'Enfant.

Irvillac : le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue de la face ouest.

Irvillac : le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue de la face ouest. Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue partielle.

Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), vue partielle. Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le Christ et les deux larrons.

Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le Christ et les deux larrons. Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le bon larron.

Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le bon larron. Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le mauvais larron.

Le calvaire-fontaine de Coatnant (1644, par Roland Doré), le mauvais larron.

- D'autres calvaires se trouvent à Cozcastel (il porte la date de 1559), Créac'h-Menguy (il date du XVIe siècle, Crec-Bihan (seul le socle et le fût subsistent), Le Goaz (il date de 1580)[71].

- Le calvaire de Croas-Lidou, situé à Clénucan, date du XVIIe siècle (il a été érigé en 1640 par Ian Lidou, d'où son nom[71]); il a été déplacé et restauré en 2012[72].

- Le manoir de Clénucan.

Le manoir de Clénucan.

Le manoir de Clénucan. Ferme du manoir de Clénucan.

Ferme du manoir de Clénucan.

- Le manoir du Cosquer.

- Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Personnalités liées à la commune

- Noel Le Goff (1674-1747) : pionnier du Canada français, fils de Roch Le Goff et Marie Galiou, né le à Irvillac, il est l'ancêtre de tous les Legault du Canada dont François Legault, né en 1957, Premier ministre du Québec depuis le .

- Léontine Drapier-Cadec (1895-1995) : écrivain et institutrice française.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Vincent de Kerouartz, né le à Lannilis, décédé le à Daoulas,

- René Le Pontois, sénéchal et premier magistrat de la vicomté du Faou, marié en 1666 avec Catherine Derrien, décédé le à Landerneau

- Aucune trace d'un Louis Bouin n'existe dans le registre paroissial d'Irvillac

- Henri Le Forestier de Quillien, né le à Daoulas.

- Jean Goulard, né le à Irvillac.

- François Marhic, né le à Irvillac, maréchal des logis au 28e régiment d'artillerie, tué à l'ennemi le à Tahure (Marne).

- Paul Gouriou, né le à Lambézellec

- René Gourvès, né le à Hanvec, matelot mécanicien à bord du sous-marin Surcouf, coulé par un hydravion américain dans le Golfe du Mexique à la suite d'une méprise ; il a été décoré de la Médaille militaire, de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance

- Jean Marhic, né le à Irvillac.

- François Gouriou, né le à Saint-Éloy, décédé le à Kerdanet en Irvillac.

- Alain Montfort, né le à Creach Camel en Irvillac, décédé le à Creach Camel en Irvillac.

- Armand-Prosper Julien, né le 26 messidor an II () à Brest, décédé le au bourg d'Irvillac.

- Jean-Noël Marhic, né le à Irvillac, décédé le à Irvillac.

- Ollivier Marhic, né le à Pendreff en Irvillac, décédé le à Creis Bras en Irvillac.

- Yves Marhic, né le à Irvillac, décédé le à Irvillac.

- Yves Quillec, né le à Irvillac, décédé le à Irvillac.

- Christophe Le Stum, né le à Craonguilly en Irvillac, décédé le au bourg d'Irvillac.

- Jean Romeur, né le à Irvillac, décédé le à Landerneau.

- Jean Pédel, né le au bourg de Loperhet, décédé le à Irvillac.

- Jérôme Denniel, né vers 1931, décédé en janvier 2014, voir https://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/daoulas/irvillac/necrologie-deces-de-jerome-denniel-ancien-maire-10-01-2014-2363055.php

Références

- Louis Chauris, Mise en œuvre de quelques microgranites du centre Finistère dans les constructions, Société géologique et minéralogique de Bretagne, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2010, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687436n/f64.image.r=Irvillac?rk=729617;2

- « voies-romaines-bretagne.com/vr… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Le train va-il-il s’arrêter en gare d’Irvillac ? - KELEIER IRVILHAG », sur KELEIER IRVILHAG (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pencran - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Irvillac et Pencran », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pencran - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Irvillac et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 74, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- (br) Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620), p. 81

- Hervé Abalain, op. cit.

- http://war.hentchou.irvilhag.over-blog.com/article-une-torsade-d-or-dans-un-champ-a-irvillac-71327737.html et http://war.hentchou.irvilhag.over-blog.com/2014/11/les-peripeties-de-la-torsade-d-or-d-irvillac.html

- L. Azema, Scories ferrugineuses du Finistère, Bulletin de la Société de Sciences naturelles de l'ouest de la France, 1911, Gallica

- « Un blason pour la commune d'Irvillac », sur Keleier Irvilhag, (consulté le ).

- Arthur Le Moyne de La Borderie, "Du rôle historique des saints de Bretagne dans l'établissement de la nation bretonne armoricaine", 1883, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57664811/f20.image.r=Irvillac?rk=1051507;2

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 4, 1780, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist04og

- http://www.infobretagne.com/irvillac.htm

- Pol Potier de Courcy, "Nobiliaire et armorial de Bretagne", tome 2, 1862, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f118.image.r=Irvillac?rk=1545072;0 et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406239c/f172.image.r=Irvillac?rk=1545072;0

- Andrée Le Gall-Sanquer, Jean-Luc Richard, Marie-Louise Richard, L'or bleu (An aour glaz) : le lin au pays de Landerneau-Daoulas, Association Dourdon, Cloître Imprimeurs, 2005, [ (ISBN 2-9505493-1-4)]

- Le terme village en Finistère est utilisé en lieu et place de celui de hameau. La commune (ou paroisse) comprend son bourg et ses villages.

- Edm.-M. P. Du V, "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f185.image.r=Irvillac?rk=1502153;2

- http://www.adu-brest.fr/Des%20LE%20PONTOIS.pdf

- Comptes-rendus, procès-verbaux, mémoires… de l'Association bretonne, Agriculture, Archéologie, 1912, consultable sur Gallica

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Personnes en âge de communier

- Henri Mérou, " Les combattants français de la guerre américaine, 1778-1783 : listes établies d'après les documents authentiques déposés aux Archives Nationales et aux Archives du Ministère de la guerre", 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5525402h/f176.image.r=Irvillac?rk=2768254;0

- Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages, série 1, tome 5, Gallica

- "Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale", tome 12, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685361x/f313.image.r=Irvillac?rk=21459;2

- Eugène Mangenot, "La déportation ecclésiastique de l'an II : (novembre 1793 - avril 1795) : sur les pontons de Rochefort", 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9692990w/f16.image.r=Irvillac?rk=1373397;2

- Bulletin des lois de la République française no 133 sur Gallica.

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1853, consultable https://books.google.fr/books?id=MZIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj0loWWz53cAhXLy4UKHStOANQQ6wEIQDAE#v=onepage&q=Irvillac&f=false

- Journal La Presse, n° du 13 septembre 1859, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k478450n/f2.image.r=Irvillac?rk=42918;4 et n° du 6 décembre 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k514520k/f2.image.r=Irvillac?rk=21459;2

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", avril 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5565206k/f145.image.r=Irvillac

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", 1879, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55621158/f291.image.r=Tr%C3%A9hou?rk=85837;2

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f285.image.r=Irvillac

- Journal La Lanterne du 9 juillet 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7504458f/f3.image.r=Irvillac?rk=21459;2 et n° du 31 octobre 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75045722/f3.image.r=Irvillac?rk=42918;4 ; journal L'Intransigeant, n° du 30 octobre 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7773724/f2.image.r=Irvillac?rk=21459;2 ; etc.

- Journal Le Radical, n° du 19 juin 1895, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7618680q/f3.image.r=Irvillac?rk=64378;0

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Y. Milon, Observations sur quelques gîtes de kaolin de Bretagne, et leur répartition, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", janvier 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96890809/f93.image.r=Irvillac?rk=1802584;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 28 septembre 1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641936j/f1.image.r=Irvillac?rk=278971;2

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29086&pays=France&dpt=29&idsource=29539&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=0

- "Livre d'or du clergé & des congrégations 1914-1922 : la preuve du sang", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96935984/f1082.image.r=Irvillac?rk=3218900;0

- Journal L'Homme libre, n° du 25 juin 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7597525t/f1.image.r=Irvillac?rk=1030048;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 20 mars 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k630998v/f4.image.r=Forsquilly

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=25934

- « 16 août 1944. 18 victimes parmi les résistants », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Éric Rondel, La Bretagne bombardée, 1940-1944, éditions Ouest et Cie, 2011, [ (ISBN 9-782364-28007-6)]

- « Festival Elixir : les meilleurs moments diffusés samedi soir », sur Le Télégramme, (consulté le ).

- Jacques Chanteau, « Élixir, le Woodstock breton », sur Journal Le Télégramme, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- war-hentchou-irvilhag, « La chapelle Notre Dame de Lorette : une restauration indispensable !! », sur Blog.com, Le blog de WAR HENTCHOU IRVILHAG ( Sur les chemins d'Irvillac), (consulté le ).

- http://grandterrier.net/wiki/index.php?title=KERANFOREST_-_Pierres_et_paysages

- http://croix.du-finistere.org/commune/irvillac.html

- « Patrimoine. Le calvaire de Croas-Lidou mis en place », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la commune

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :