Saint-Urbain (Finistère)

Saint-Urbain [sɛ̃tyʁbɛ̃] (en breton : Lannurvan) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Saint-Urbain | |

_%C3%89glise_01.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Urbain. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |

| Maire Mandat |

Julien Poupon 2020-2026 |

| Code postal | 29800 |

| Code commune | 29270 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Urbanais |

| Population municipale |

1 667 hab. (2020 |

| Densité | 110 hab./km2 |

| Population agglomération |

44 395 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 24′ nord, 4° 14′ ouest |

| Altitude | Min. 2 m Max. 178 m |

| Superficie | 15,21 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerch |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site de la commune |

Géographie

Présentation

Située en Cornouaille, mais proche du sud du Léon, entre l'estuaire de l'Élorn et les monts d'Arrée, proche de la rade de Brest, la commune de Saint-Urbain est à l'écart des grands axes routiers, mais la commune est proche de la route nationale 165 allant de Brest à Quimper et Nantes. La commune est peu éloignée de Brest par la voie rapide (15 min), de Landerneau (ville de 15 500 habitants) ou encore de son chef-lieu de canton, Daoulas réputé par son marché[1]. La gare de Dirinon - Loperhet, sur la voie ferrée allant de Landerneau à Quimper, se trouve à 4 km. La commune est juste un peu au nord du parc naturel régional d'Armorique.

La Mignonne, dénommée aussi rivière de Daoulas, est le principal cours d'eau et forme la limite communale avec Irvillac ; la bonne qualité écologique de ses eaux et de celle de ses affluents comme le Lézuzan et le Creach Balbe, est attestée par le retour de la loutre : en 2008 une épreinte de loutre a été trouvée près du Steir Vian et des témoignages d'habitants de Trévarn attestent de son retour[2].

L'ancien chemin d'avant la route royale aménagée au XVIIIe siècle allant de Quimper à Landerneau franchissait la Mignonne à Stang Meyet où subsiste le vieux pont qui permettait de franchir ce cours d'eau[3]. La vallée de la Migonne, très encaissée dans sa partie aval, a nécessité la construction d'un viaduc (dit "viaduc de Daoulas", mais situé en fait sur le territoire de la commune de Saint-Urbain) pour que la voie ferrée allant de Quimper à Landerneau puisse la franchir.

Carte de la commune de Saint-Urbain (Finistère).

Carte de la commune de Saint-Urbain (Finistère). Ancien pont sur la Mignonne à Stang Meyet (limite des communes de Saint-Urbain et Irvillac).

Ancien pont sur la Mignonne à Stang Meyet (limite des communes de Saint-Urbain et Irvillac). Le viaduc ferroviaire de Daoulas sur la Mignonne.

Le viaduc ferroviaire de Daoulas sur la Mignonne.

La commune est très vallonnée, les altitudes au sein du finage communal allant de 2 mètres (au niveau du viaduc de chemin de fer, à la limite de Daoulas) à 178 mètres à l'est (plateau de Ploudiry), l'altitude moyenne étant de 90 mètres, même si le bourg se trouve vers 110 mètres d'altitude.

Des gisements de kaolin ont été exploités à Kersulec et près de Kerbaol. Celui de Kersulec a été utilisé par la faïencerie de Daoulas et celui de Kerbaol envoyé sous forme d’une solution fluide par des canalisations jusqu’à la briqueterie de Landerneau[4]. L'habitat traditionnel est construit en moellons associant du microgranite jaune de Logonna, du microgranite local, du kersanton et des schistes bleus dévoniens ; c'est le cas par exemple pour les constructions dépendant du manoir de Beuzidou[5].

Une carte présentant les localisations au sein du territoire communal est consultable sur Internet[4].

Localisation

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pencran », sur la commune de Pencran, mise en service en 1992[12] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 465 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 13 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[16], à 11,5 °C pour 1981-2010[17], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Saint-Urbain est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[22] - [23].

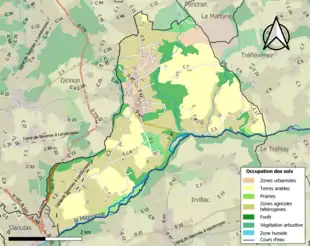

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (70,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (38,5 %), terres arables (32,2 %), forêts (15,1 %), zones urbanisées (6,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,5 %), prairies (2,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,1 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Lan Urvan, puis Lanurvan en 1572, composées du breton lan (ermitage) et de Urvan (patronyme) devenu Sant Urban et francisé en Saint-Urbain[26].

Histoire

Origines

Saint-Urbain est un démembrement de l'ancienne paroisse de l'Armorique primitive de Plougastel et fut jusqu'à la Révolution française, de même que Trévarn, une trève de Dirinon. La commune résulte de la réunion en 1793 de ces deux anciennes trèves de Dirinon, Trévarn et Saint-Urbain. La fondation de ces deux entités remonte aux Ve et VIe siècles, avec l'arrivée en Bretagne d'immigrants venant du pays de Galles ou de Cornouailles et parmi eux, des moines qui se déplaçaient deux par deux. L'un d'eux, Baharn, s'établit à un endroit dénommé Treb-Baharn qui allait devenir Treffbarn (en 1324), puis Trévarn, le “village de Baharn” ; son compagnon Urvan fonde un ermitage : Lan Urvan (en 1572)[26].

L'existence d'un lieu de culte à Trévarn est attestée dès le XIIe siècle : lors de la seconde fondation de l'abbaye de Daoulas en 1172 par Guiomar de Léon et sa femme Nobile, l'église Sanctii Baharnii lui fut donnée à perpétuité. Jusqu'en 1805 elle constituait une trève de Dirinon[27].

Antiquité

Une voie romaine traversait le territoire de Saint-Urbain ; des traces gallo-romaines au Bodan, à Cleuz-Bras et au Beuzidou : ce toponyme provient du buis (beuz), que les légionnaires romains plantaient le long des voies romaines ; c'est un souvenir de la voie romaine qui traversait le village.

Plusieurs indices laissent penser à une implantation romaine :

« À proximité de Trévarn, sur une colline nommée dans le cadastre de 1826 Run ar baniel (la “colline de la bannière”), de très nombreux débris de briques et de tuiles romaines témoignent de l’implantation ancienne d’un établissement romain. La colline qui domine la vallée de la Mignonne est une position stratégique pour surveiller la rivière de Daoulas. La présence de deux villages proches l’un de l’autre Guernevez l’Haridon et Guernevez Pont Quellennec (Guernevez signifie “nouveau village”) peut être expliquée par un village disparu depuis fort longtemps, situé entre Kerguelen et Guernevez l’Haridon, dénommé Run ar Hoël. Le terme hoël désigne en breton la forge. Doit-il être mis en relation avec les parcelles nommées Parc ar forn » (le “champ du four”) à Trévarn, éloignées des habitations ? Le mot four doit être pris ici dans le sens de “bas fourneau” pour l’élaboration du fer[28]. »

Moyen Âge

Près du bourg, au lieu-dit Créach-Balbé, se trouve une motte castrale très élevée, dite Torgenn-ar-Zal. Un vieil if se trouve à proximité. Selon la tradition, un prophète du nom de Gouinclé y est enterré[29].

La seigneurie de Beuzidou : la famille de Flotte

La seigneurie de Beuzidou a appartenu successivement aux familles de Kergroas[30], Courtois, Le Veyer (par exemple dans le premier quart du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Le Veyer, marié avec Catherine Parc, est seigneur du Beuzidou, puis de Flotte :

- Paul de Flotte, capitaine de vaisseau, puis contre-amiral, directeur de l'École de Marine de Brest de 1786 à 1791, épousa Marie-Jeanne Le Vayer, décédée le à Saint-Urbain, héritière du domaine du Beuzidou. Il combattit dans les rangs de la Chouannerie et décéda le à Saint-Urbain.

- Leur fils aîné, Jacques-Marie-François de Flotte, épousa le 29 messidor an IX () à Morlaix Marie-Mauricette-Désirée Mol de Kernélès (née à Brest le , décédée à Saint-Urbain le ).

- Leur fis cadet, François-Bonaventure de Flotte, décédé le à Rochefort, officier d'artillerie et époux de Louise-Sylvie de Boulainvilliers (décédée en 1853 au château de Maillé en Plounévez-Lochrist, fille de Joseph de Boulainvilliers de Croÿ.

- Un de leurs fils, le vicomte Louis-François-René-Paul de Flotte, né à Landerneau en 1817, admirateur de Charles Fourier, fut député socialiste de la Seine en 1850 et fut expulsé de France après le coup d'État du 2 décembre 1851. Il s'engagea dans l'armée de Garibaldi et, participant à l'Expédition des Mille, fut tué en 1860 au combat de Pezzo à Solano (Calabre).

- Un autre de leurs fils, Charles de Flotte, officier de marine, mourut en 1855 pendant la guerre de Crimée. Il avait épousé une de ses cousines, Fanny de Kergrist[31].

La seigneurie et le manoir de Kerdaoulas : la famille Buzic

- La seigneurie de Kerdaoulas était initialement aux mains des seigneurs de Névet, mais le mariage le de Jeanne de Névet, dame de Kerdaoulas, avec Alain Buzit, la fit passer aux mains de la famille Buzlo (ou Buzit), reconnue en 1669 d'ancienne extraction noble[32].

La famille Buzic de Kerdaoulas, dont le blason était « Écartelé : aux 1 et 4, d'or, au léopard de gueules (Névet) ; aux 2 et 3, de Buzic », et la devise Comzit mad (“Parlez bien”), était originaire du manoir de Lespervez en Plonéour-Lanvern. Cette famille joua un rôle notable au XIVe siècle et les siècles suivants :

- Un Jacques Buzic (ou Buzlo) est chanoine de Quimper en 1417-1418 ; ses armes se trouvent sur un vitrail de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.

- Yves Buzic, seigneur de Kergoët, décédé le , fait une donation en faveur de l'abbaye Notre-Dame-de-Daoulas (des terres du terroir de Keranglissien).

- Sa fille, Marguerite Buzic, avait épousé en 1416 Yves du Roscerf, fils puîné d'Olivier du Roscerf en Plougastel-Daoulas.

- Hervé Buzlo (ou Buzit) fut écuyer du duc de Bretagne en 1420. La famille est représentée aux montres de 1420 (représentée par Macé, Jehan et Hervé Buzic)[33], 1481 et 1562.

- En 1429, Even Buzic, seigneur de Kergoët (Kergoat) où il résidait, mais aussi seigneur de Roscreff en Plougastel-Daoulas, possédant aussi des terres à Kersanton, Garz-ar-Floc'h, Kerlogean, fit un contrat de fondation en faveur de l'abbaye Notre-Dame de Daoulas (une tablette d'argent doré) « pour dire une messe du Saint-Esprit pendant sa vie durante et une messe des morts après son décès », et un autre d'un montant de 20 sols par an « et outre deux raiz froment faisant 8 boisseaux à l'hôpital du dit Daoulas pour être distribués chaque jour de Toussaints à l'issue de la grand'messe [...] aux pauvres de la chatellenye », à charge pour l'abbaye de dire deux messes aux morts par an[34].

Leur généalogie est connue avec précision à partir de Mazéas Buzic[35] :

- Mazéas Buzic, époux de Léonor Coetmon (Éléonore de Coëthamon)

- Leur fils, Allain Buzic, époux de Jeanne de Névet, fille aînée de la maison de Querdaullas (Kerdaoulas)

- Leur fils, Yvon Buzic, marié en deuxièmes noces avec Marguerite de Branhallan

- Leur fils, Nicolas Buzic, époux de Françoise de Kerfily

- Leur fils, un autre Yves Buzic (ou Buzlo), seigneur de Kerdaoulas, comparut en arquebusier à cheval à la montre de Cornouaille en 1562 et épousa le Marie de Coetnempren, fille de Jean de Coetnempren, seigneur du Rouazle en Dirinon.

- Leur fils, François Buzic, marié le Marguerite Mol, de la maison de Querian Mol, fille de François Mol, seigneur de Querouan, Querdouar et Guerdeles (en Le Tréhou).

- Leur fils, Jean (Yan) Buzlo (ou Buzic), fut gentilhomme de la Chambre du roi et épousa le Jeanne Gourio, dame de Lézireur en Henvic. En 1668, « Messire Ian Buzit, chevalier, seigneur de Querdaullas, faisant tant pour luy que pour messire Tanguy-Piere Buzic, chevalier, son seul fils, unicque heritier, deffandeur » est reconnu « eftre issu d'ancienne chevalerie et extraction noble »[36].

- Leur fils, Tanguy-Pierre Buzic, baptisé le en l'église de Saint-Urbain.

- Leur fils, Jean (Yan) Buzlo (ou Buzic), fut gentilhomme de la Chambre du roi et épousa le Jeanne Gourio, dame de Lézireur en Henvic. En 1668, « Messire Ian Buzit, chevalier, seigneur de Querdaullas, faisant tant pour luy que pour messire Tanguy-Piere Buzic, chevalier, son seul fils, unicque heritier, deffandeur » est reconnu « eftre issu d'ancienne chevalerie et extraction noble »[36].

- Leur fils, François Buzic, marié le Marguerite Mol, de la maison de Querian Mol, fille de François Mol, seigneur de Querouan, Querdouar et Guerdeles (en Le Tréhou).

- Leur fils, un autre Yves Buzic (ou Buzlo), seigneur de Kerdaoulas, comparut en arquebusier à cheval à la montre de Cornouaille en 1562 et épousa le Marie de Coetnempren, fille de Jean de Coetnempren, seigneur du Rouazle en Dirinon.

- Leur fils, Nicolas Buzic, époux de Françoise de Kerfily

- Leur fils, Yvon Buzic, marié en deuxièmes noces avec Marguerite de Branhallan

- Leur fils, Allain Buzic, époux de Jeanne de Névet, fille aînée de la maison de Querdaullas (Kerdaoulas)

La seigneurie et le manoir de Kerdaoulas passe vers 1699 aux mains des de Goësbriand lors du mariage de Gilette Urbane Buzic (une fille de Tanguy-Pierre Buzic ?) avec Charles, comte de Goësbriand, dont les ancêtres furent seigneurs de Morlaix (son arrière-grand-père François de Goësbriand, décédé en 1628, fut gouverneur de Morlaix).

La trève de Trévarn

Saint Baharn est le saint patron de la chapelle de Trévarn, laquelle lui doit son nom (Treb -Baharn, devenu Trevaharn, puis Trévarn) selon l'acte de fondation du prieuré de Daoulas[37].

L'ancien monastère près de Kerbaol

Un chemin menant de Plougastel à Kerbaol, dénommé Karren-Plougastel mène à des traces d'un ancien monastère ou prieuré qui ont été trouvées à cet endroit : les fondations d'une chapelle et des restes d'habitations, probablement les cabanes habitées par les moines. Une fontaine, la fontaine Saint-Paul (que l'on venait visiter pour les maux de dents) et un ancien cimetière se trouvent aussi à cet endroit. Selon la tradition, l'on racontait que mes moines allaient une fois par an diner à Ty-Korrik, la “maison des korrigans” à Menez-ar-Rohou, en fait une cavité formée par un empilement de pierres située à proximité du vieux chemin Hent-Ménez-ar-Rohou ou Hent-Meur (au sud de l'actuel bois abritant le golf de Lann-Rohou), qui menait à Landerneau[38].

Un assassinat

En 1772, messire Hervé Rivoal, prêtre de la trève de Trévarn, est assassiné[39].

L'activité toilière

Du XVIe siècle au XIXe siècle, l'activité toilière, surtout liée à la culture du lin, au rouissage, puis au tissage de la toile de lin a été très importante dans tout le pays de Landerneau-Daoulas où 350 kanndi[40] ont été recensés (des traces d'une soixantaine d'entre eux ont été retrouvées) dont 31 pour la seule commune de Saint-Urbain[41]. Parmi ces juloded, Marguerite Le Dantec, décédée en 1734, et son mari Jean Person, décédé en 1739, et dont les inventaires après décès montrent des stocks importants de toiles diverses (550 aunes de toiles rousses, 200 aunes de crées, etc. pour Marguerite Le Dantec ; 672 livres de fil buandé, etc. pour Jean Person)[42].

Ces juloded étaient souvent fabriciens ou marguilliers : une sablière de la chapelle, ancienne église tréviale, de Trévarn porte l'inscription : « Honorables marchands Pierre Mobian et Jean Deniel, marguilliers, 1683 ».

Un article publié par le journal Le Télégramme décrit ainsi le kanndi de Penbran à Saint-Urbain :

« Le kanndi, ou maison à blanchir, est une petite bâtisse rectangulaire d'une dizaine de mètres sur quatre percée de petites ouvertures. C'est une « blanchisserie éclatée », qui ne blanchissait que le fil, contrairement aux installations trégorroises qui traitaient la toile déjà tissée. À l'intérieur, le bassin de belles dimensions, en eau courante, au fond dallé, alimenté par une ou deux sources, borde généralement un mur, juste en face de la grande cuve circulaire (1,50 m de diamètre intérieur) en granit ou en bois de sapin et de la grande cheminée destinée à chauffer l'eau.

Après arrachage, séchage, égrainage et rouissage, le lin est filé. Les écheveaux trempent dans la cuve au contact de cendre de hêtre, suspendus ou par couches, puis rincés et séchés sur le pré, opération qui peut être répétée sept à huit fois, soit trois à quatre mois pour une matière irréprochable[43]. »

Le XIXe siècle

Lors de la création de la commune en 1793, son nom s'écrivait Saint Urbain (sans tiret entre les deux mots) et en 1801, Saint-Urbin, avant de prendre l'orthographe actuelle.

La scolarisation progressive

La première école semble avoir été ouverte vers 1830, une délibération du conseil municipal en date du précisant qu'elle est alors payante sauf pour les « indigents ou presque indigents ». Dans une autre délibération du , le conseil municipal « considérant que la plupart des élèves sont utiles et même nécessaires pour aider les travaux de la récolte [...], que la rentrée des sarrasins n’aura lieu qu’à la fin septembre, arrête que l’ouverture des vacances aura lieu le et que la reprise des écoles se fera le 1er octobre ». Faute de place suffisante, l'école est alors mixte : « Il faut bien tolérer que la classe se fasse dans la même salle d’études où une table longue sépare les deux sexes, lesquels sont également séparés pendant la récréation ; les garçons allant jouer dehors et les petites filles restant travailler de l’aiguille sous les yeux de la femme de l’instituteur » comme le dit une autre délibération datée de 1851.

Le premier instituteur fut Hervé Floc'h, qui exerça de 1830 à 1861, date où il fut révoqué car devenu trop vieux. Les enfants durent alors se rendre à l'école à Irvillac jusqu'en 1872[44], date de la réouverture, mais uniquement pour les garçons. Un rapport du Conseil général du Finistère indique en que Saint-Urbain fait partie des 27 communes de plus de 500 habitants du Finistère qui n'ont encore aucune école de filles[45]. En 1897 encore, faute d'école, les filles « sont privées des bienfaits de l'instruction ». Une nouvelle école des garçons ouvre en 1898, et une école des filles en 1899[46].

L'incendie de l'église

Le , l'église de Saint-Urbain est détruite par un incendie :

« Tout est détruit par le feu. Dans sa niche, un débris de saint est resté. [...] Au fond s'élevait une estrade. De tout cela, il ne reste que quelques poutres enflammées, quelques statues, des chandeliers et des ornements divers calcinés. L'aspect est lamentable. Voici les renseignements que j'ai pu me procurer sur ce sinistre : avant-hier soir, vers 11 heures, M. Jean Brenaut, journalier au bourg, aperçut une lueur. Il se leva et vit que l'église était en flammes. Immédiatement, il donna l'alarme. M. Le Gall, conseiller de fabrique, arriva aussitôt, mais tout était en feu. Les flammes sortaient par les fenêtres et les vitraux éclataient. Le toit en feu d'un bout à l'autre flambait et à l'intérieur on entendait le crépitement du feu, qui semblait avoir pris à la fois aux quatre coins de l'édifice. En raison de l'extrême violence de l'incendie, l'accès au clocher était impossible. On ne put donc sonner le tocsin. On organisa les secours, mais faute d'eau et de pompe à incendie, on ne put sauver que quelques objets précieux. On réussit à enlever les registres de la sacristie. [...] De l'église, il ne reste que les murs et le clocher. [...] On est persuadé que l'incendie est dû à la malveillance[47]. »

Certains l'attribuèrent même à un attentat anarchiste ! :

« L'église de la commune de Saint-Urbain, canton de Daoulas, a été détruite hier matin par un incendie. D'après l'enquête, le sinistre serait dû à la malveillance et on se trouverait en présence d'un attentat anarchiste. Trois cierges à demi consumés, provenant de l'église ont été trouvés à 800 mètres de la route de Landerneau. Enfin, ce qui confirme encore le soupçon, c'est que pendant l'incendie, le fils du bedeau a vu un jeune homme s'échapper en courant du cimetière. Quelques habitants, attirés par ses cris, se mirent à la poursuite du fugitif ; mais ils le perdirent bientôt de vue. D'autre part, une porte située à l'entrée gauche de l'église, qui depuis quarante ans n'avait pas été ouverte, a été fracturée. Les dégâts sont estimés à 60 000 francs[48]. »

En fait, selon le journal Le Temps, l'incendie aurait été provoqué par des cambrioleurs qui auraient la nuit fracturé les troncs et se seraient servis de cierges pour s'éclairer[49].

Les offices religieux furent organisés, le temps de la reconstruction, dans les chapelles de Kerdaoulas et de Trévarn, ainsi que dans une chapelle provisoire en planches édifiée dans la cour du presbytère[50].

La querelle des inventaires

Saint-Urbain fut, malgré l'incendie de l'église, concerné en 1906 par la querelle des inventaires :

« Vendredi dernier, une tentative d'inventaire a eu lieu à l'église de Saint-Urbain. Toute la population était sur pied et devant son attitude énergique de résistance, l'agent du fisc s'en retourna. On s'étonne de voir faire un inventaire dans cette pauvre église qui ne peut être qu'un tout petit oratoire. On se rappelle qu'un incendie allumé sans doute par des mains criminelles dévora totalement l'église l'an dernier. Tout y fut brûlé. Depuis, les offices se célèbrent dans le hangar du presbytère, mal clos de quelques planches[51]. »

L'expulsion du clergé en 1907

Le journal Le Gaulois relate ainsi l'expulsion du clergé de Saint-Urbain de son presbytère en 1907, en application de la loi de séparation des Églises et de l'État : « Aujourd'hui, les expulseurs ont opéré à Saint-Urbain. Ils ont commencé par arrêter le sonneur qui sonnait le tocsin, puis ils ont enfoncé la porte du presbytère à coups de hache. À ce moment, le marquis de Boissanger sauta sur un talus et s'adressa au commissaire, il a énergiquement protesté contre cette violation de domicile, l'immeuble appartenant à la fabrique. Le commissaire passe outre, fait forcer toutes les portes et arrive dans la chambre où se trouve le curé, son vicaire et quelques femmes du pays. Les prêtres refusent de sortir, mais le commissaire leur met la main sur l'épaule, et alors ils quittent la maison. Tout le mobilier est ensuite jeté dehors »[52].

Des vols de crins de chevaux en 1909

Le journal L'Ouest-Éclair raconte :

« De nombreux cultivateurs de Pencran, de Saint-Urbain et des environs de Landerneau s'apercevaient que pendant la nuit on pénétrait dans leurs écuries et on coupait la queue de leurs chevaux pour vendre les crins. Les deux coupables furent arrêtés par M. Pascault, commissaire de police à Landerneau[53]. »

La naissance du mutualisme agricole

En décembre 1913, la caisse communale de Saint-Urbain est admise dans la caisse départementale de réassurance-bétail du Finistère, implantée à Landerneau[54].

Un crime atroce en 1938

Un crime atroce, l'assassinat à coups de hache d'une fillette de 11 ans qui demeurait dans le village de Kerguelen en Saint-Urbain et qui revenait de l'école à Daoulas, par un ouvrier agricole, suscita beaucoup d'émotions[55].

Le monument aux morts

Le monument aux morts de Saint-Urbain est surmonté d'une réplique en réduction de la statue de la Vierge dorée de la basilique Notre-Dame de Brebières d'Albert (Somme), œuvre du sculpteur Albert Roze. Il porte les noms de 45 personnes mortes pour la France pendant la Première Guerre mondiale[56], plusieurs (nombre non précisé pour l'instant) pendant la Seconde Guerre mondiale et un pendant la guerre d'Indochine.

La famille Bréart de Boisanger a payé un lourd tribut aux guerres du XXe siècle puisque six de ses membres sont décédés alors qu'ils étaient militaires dont quatre sont morts pour la France, d'où la croix celtique érigée par la famille en guise de monument commémoratif[57] :

- Le capitaine Henri de Boisanger, né le à Quimperlé, tué à l'ennemi le à Connantray (Marne). Ancien élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion de Bourbaki (1897-1899). Capitaine au 114e régiment d'infanterie. Citation : « Officier très brave et très énergique. Blessé le , a refusé d'être évacué. Blessé à nouveau le , s'est fait panser et a repris le commandement de sa compagnie, à la tête de laquelle il est glorieusement tombé quelques instants plus tard ». A été cité. Mort pour la France. Il fut aussi écrivain sous le pseudonyme de Pierre d'Aulnoye[58]. Frère de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger[59].

- Le lieutenant Augustin de Boisanger, né le à Quimperlé, tué à l'ennemi le à Ovillers-la-Boisselle (Somme). Mort pour la France. Lieutenant au 19e d'infanterie. Légion d'honneur à titre posthume. Croix de guerre avec palmes. Citation : « Brave entre les braves ; toujours en première ligne avec ses hommes, qui avaient pour lui un véritable culte. Blessé en tête de sa compagnie, le , au combat d'Ovillers La Boisselle, répondait à ses camarades qui le pressaient de se laisser évacuer : “Un de Boisanger n'abandonne pas ses Bretons” ». Tombé glorieusement quelques instants après[60]. Frère de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger.

- Le capitaine d'artillerie Francois de Boisanger, polytechnicien (promotion 1921), décédé à Metz le . Fils de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger.

- Le capitaine de corvette Thomy Marie Jean (dit Yann) de Boisanger, décédé le à Saint-Urbain. Fils de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger.

- Le capitaine de goumiers marocains Michel de Boisanger. Tué à l'ennemi devant Marseille le . Mort pour la France. Fils de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger.

- Le lieutenant pilote Jean Pinczon du Sel, tué en combat aérien au-dessus du Palatinat le . Mort pour la France. Neveu de Françoise-Marie-Thérèse Pinczon du Sel, épouse de Pierre-Marie-Clément Bréart de Boisanger.

La Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, le manoir de Créac'h-Balbé abrite les cours du collège Saint-Sébastien de Landerneau, dont les locaux, transformés en hôpital militaire, furent réquisitionnés par les Allemands. Ces derniers occuperont ensuite la bâtisse quelques mois avant qu'elle n'accueille des réfugiés de la région brestoise pour, enfin, servir de camp clandestin aux Forces françaises de l'intérieur[61].

Début , l'amiral Pierre Bréart de Boisanger, alors maire de Saint-Urbain, donne asile à une section de treize parachutistes de la France libre du Special Air Service dans son manoir de Kerdaoulas. Le , la section part du manoir pour attaquer la Kommandantur de Daoulas[62] - [63].

Cette section du 3e régiment de chasseurs parachutistes (3e RCP), commandée par le lieutenant Edgard Tupët-Thomé, fut parachutée dans la nuit, au lieu-dit Runaher en la commune de Saint-Urbain (opération Derry 3). Les parachutistes attaquent la Kommandantur, forte de 60 hommes, tuent 12 soldats allemands, font 40 prisonniers, repoussent une attaque ennemie en détruisant deux camions et une automitrailleuse ennemis puis libèrent Daoulas, avant d'aller ensuite attaquer et libérer Landerneau[64].

Le contrôle de Daoulas fournissait d'excellentes positions d'artillerie au sud-est de Brest pour le général américain Troy Middleton qui y expédia tout un groupe d'artillerie du 8e corps d'armée américain qu'il commande, de façon à couvrir toutes les défenses de Brest et les positions ennemies sur la presqu'île de Crozon. Quatre FFI de cette section sont décédés pendant ces combats : Jean Cornec, Louis Le Quinquis, Guy Guichard et Louis Briguet[65].

L'agriculture vers 1960

Vers 1960, 28 exploitations agricoles étaient recensées à Saint-Urbain, d'une superficie moyenne d'une dizaine d'hectares chacune.

Politique et administration

Démographie

En 1886, le bourg de Saint-Urbain n'avait qu'une population agglomérée de 69 habitants, pour une population communale totale de 866 habitants ; « ce n'était qu'un petit bourg sans importance, situé sur la vieille route de Quimper à Landerneau »[68].

Commentaire : L'évolution démographique de Saint-Urbain a été très contrastée : la population a augmenté de façon quasi continue de 1793 à 1866, gagnant 271 habitants en 73 ans ; une période de déclin démographique suit entre 1866 et 1968, la commune perdant 597 habitants (-56 % en 102 ans), la commune étant alors frappée par l'exode rural. À partir de 1968, et surtout de 1975, la commune est touchée par la périurbanisation en raison de sa relative proximité de Landerneau et de Brest, gagnant 869 habitants en 40 ans entre 1968 et 2008. La période 1975-1982 est celle qui a connu la croissance la plus remarquable, la population augmentant alors de 479 habitants, soit de 82 % en 7 ans.

La population communale s'accroît désormais plus par excédent naturel (+1,2 % l'an entre 1999 et 2008) que par solde migratoire (+0,9 % l'an entre 1999 et 2008) alors que l'accroissement démographique était essentiellement dû à l'immigration nette entre 1968 et 1982, le solde naturel étant même négatif jusqu'en 1975. Désormais, la population de la commune est jeune : 25,2 % de jeunes de 0 à 14 ans contre 8,3 % de personnes âgées de 65 ans et plus en 2008. Entre 2000 et 2009 inclus, Saint-Urbain a enregistré 227 naissances et seulement 60 décès [71].

Cet afflux de population nouvelle a provoqué la prolifération de lotissements de pavillons individuels, habités souvent par des migrants pendulaires : le nombre des logements est passé de 147 en 1968 à 567 en 2008, leur nombre ayant quasiment quadruplé en 40 ans. C'est surtout entre 1975 et 1982 que leur nombre a rapidement augmenté (+ 152 en 7 ans), freinant ensuite (+ 27 logements seulement entre 1982 et 1990 et + 35 logements entre 1990 et 1999), s'accélérant à nouveau depuis entre 1999 et 2008 (+123 logements en 9 ans). La commune a peu de résidences secondaires : 17 seulement en 2008[72].

Monuments

_%C3%89glise_04.JPG.webp)

- L’église paroissiale Saint-Urbain, consacrée à saint Urbain : édifice bâti de 1677 à 1701[73]. L'église fut détruite par un incendie le ; elle est en forme de croix latine et son clocher élancé, à deux galeries, possède une double rangée de cloches. Un reliquaire du XVIIIe siècle a été conservé.

- Le calvaire du cimetière, situé dans le placître, restauré en 1630 par Roland Doré est orné d'une vingtaine de personnages dont un Christ en croix[74] et un Christ aux liens. Son fût porte des écots, symbole des bubons de la peste, comme c'est souvent le cas, de nombreux calvaires ayant été érigés après des épidémies.

- La chapelle de Trévarn : l'ancienne église tréviale Notre-Dame-de-Pitié de Trévarn, présente un plan en croix latine avec transept saillant et chevet à trois pans. Sur le bras sud du transept se trouve une petite sacristie de plan carré, greffée à l'est. La chapelle porte sur ses murs plusieurs pierres gravées et datées. Elle succède à un édifice religieux mentionné en 1172 (Ecclesia Sancti Baharni) dans l'acte de fondation de l'abbaye de Daoulas. Les fonts baptismaux, en kersanton, datent de 1666. Les piliers d'entrée du placître sont ornés de deux statues dont l'une représente saint Sébastien[75]. Les deux retables et la statuaire sont en bois polychrome. Le calvaire sur le placître a été restauré par le sculpteur landernéen Roland Doré vers 1630 ; saint Baharn et une descente de croix à quatre personnages y sont représentés[76].

Depuis 1991, l'Association des Amis de Trévarn et du Patrimoine[28], en collaboration avec la municipalité, a entrepris la sauvegarde de la chapelle. En 1995, grâce au prix emporté au concours « Un Patrimoine pour demain » organisé par le Pèlerin Magazine, elle a pu être remis entièrement en état.

_Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_02.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : vue extérieure d'ensemble 2.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : vue extérieure d'ensemble 2._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_07.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : porte méridionale de la nef.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : porte méridionale de la nef._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_05.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : porte du transept méridional.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : porte du transept méridional._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_06.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : inscription au pignon du transept méridional.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : inscription au pignon du transept méridional._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_11.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : le calvaire.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : le calvaire._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_04.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : statue de saint Sébastien au portail d'entrée de l'enclos paroissial.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : statue de saint Sébastien au portail d'entrée de l'enclos paroissial._Chapelle_de_Tr%C3%A9varn_03.JPG.webp) Chapelle Notre-Dame de Trévarn : statue de saint Antoine au portail d'entrée de l'enclos paroissial.

Chapelle Notre-Dame de Trévarn : statue de saint Antoine au portail d'entrée de l'enclos paroissial.

- Le manoir de Créac'h-Balbé[77], construit en 1860 par Pierre de Parcevaux. C'est un édifice néo-XVIIIe siècle de plan symétrique, composé d'un corps de logis central encadré de deux pavillons bas dans le même alignement. Vendu en 1926 à la famille Bréart de Boisanger, celle-ci en 1940 met le château à disposition des Filles du Saint-Esprit qui y créent une École ménagère rurale, puis à partir de 1967 une Maison d'accueil ouverte à des groupes variés du monde ecclésial, religieux ou éducatif. C'est désormais un centre spirituel du diocèse de Quimper[78]

- Le manoir de Kerdaoulas[63] date des XVe et XVIe siècles. Initialement propriété des seigneurs de Névet, puis de la famille de Goëzbriant (de Goësbriand) à partir de 1695, ce manoir est acheté dans la décennie 1890 par la famille Bréart de Boisanger. Le jardin d'agrément du manoir de Kerdaoulas est "Patrimoine classé" depuis 1992[79].

- La chapelle de Kerdaoulas, de plan rectangulaire, date du XVIIIe siècle.

- La croix celtique érigée par la famille Bréart de Boisanger en commémoration des six membres de cette famille morts pour la France[80].

- Le manoir de Beuzidou, construit au XVIe siècle par la famille Courtois ; il passe ensuite vers 1500 par mariage dans les mains de la famille Le Veyer et en 1761 dans celles de la famille de Flotte en raison du mariage de Marie Le Veyer avec Paul de Flotte[81]. La chapelle de Beuzidou, de plan rectangulaire, date du XVIIIe siècle.

- Neuf croix et calvaires se trouvent sur le territoire communal dont, outre la croix celtique déjà évoquée, celui du Buzidou (date du XIXe siècle) ; celui de Cleuz-Bras (vers 1580) ; celui de Kergoat (1942) ; celui du Quinquis (1518 et 1630), qui porte un Christ de Roland Doré et une Vierge de Pitié à son revers ; celui de l'église, daté dans son écu de 1575 ; celui de la mission de 1894 ; celui de Croas-Madec, daté dans son écusson de 1570 ; celui de Trévarn (vers 1630)[82].

- Sept moulins ou anciens moulins dont celui du Beuzidou[83], en bordure de la Mignonne, qui a été aménagé en gîtes ; ceux de Kerdaoulas, de Guern-ar-Coadic, Moulin Neuf, etc.

- 31 kanndi[41] ont été recensés à Saint-Urbain et un chemin piétonnier des kanndi a été balisé ; l'un d'entre est en projet de restauration, celui de Penbran, par l'association Dourdon[84].

- Le Monument aux morts

Enseignement

- La commune possède une école primaire publique rénovée en 2003, une garderie, un service de restauration scolaire.

Équipements

- Un complexe de sports en plein air (2 terrains de foot, 1 terrain multisports en stabilisé, un terrain de tennis, un terrain de basket) et une aire de jeux pour les enfants.

- La salle municipale Ty Kreis-ker et les associations se réunissent dans la salle Ty-An-Holl équipée d’un boulodrome. Ty-An-Holl abrite le foyer des jeunes sous la responsabilité de la MPT de Landerneau.

Associations sportives

- Le club de l’ES Mignonne est une entente sportive entre deux communes Irvillac et Saint-Urbain.

- Le Golf de Brest-Iroise[85] est situé à Lann-Rohou en Saint-Urbain : niché dans un parc boisé de 220 hectares et dessiné par l’architecte anglais Michael Fenn en 1976, il comprend deux parcours, un 18 trous et un 9 trous, qui possèdent chacun un tracé traditionnel et sportif. En 2010, un parcours de karting indoor a ouvert sur lez même site.

Personnalités liées à la commune

- Georges du Louët, né au Quinquis, trève de Trévarn, évêque de Tréguier de 1602 à 1604, dont la tombe se trouve dans la chapelle, ancienne église tréviale, de Trévarn[86].

- La famille Bréart de Boisanger[87] (famille originaire d'Hennebont) :

- Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, né le à Québlen en Quimperlé, décédé le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain. Officier de marine. Chevalier de la Légion d'honneur. Marié le à Quimperlé avec Ursule Marie Charlotte Hersart de La Villemarqué, née le à Paris, décédée le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain) et fille de l'écrivain Théodore Hersart de La Villemarqué.

- Pierre Marie Clément Bréart de Boisanger, né le à Quimperlé, décédé le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain. Vice-amiral, préfet maritime de Bizerte, maire de Saint-Urbain. Grand officier de la Légion d'honneur. Marié le à Guichen (Ille-et-Vilaine) avec Françoise Marie Thérèse Pinczon du Sel (née le à Maxent (Ille-et-Vilaine), décédée le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain. Il joua un rôle important de soutien à la Résistance, particulièrement en 1944 lors de la libération de Daoulas.

- Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, né le à Québlen en Quimperlé, décédé le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain. Officier de marine. Chevalier de la Légion d'honneur. Marié le à Quimperlé avec Ursule Marie Charlotte Hersart de La Villemarqué, née le à Paris, décédée le au manoir de Kerdaoulas en Saint-Urbain) et fille de l'écrivain Théodore Hersart de La Villemarqué.

- La famille de Goësbriand[88] :

- Charles, marquis de Goësbriand, né en 1661 au château de la Noë verte à Plouezoc'h et décédé le à Kerdaoulas, marié le à Kerdaoulas avec Gilette Urbane Buzic, née en 1673 au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain (trève de Dirinon) et décédée le à Saint-Urbain[89].

- Leur fils, Anonyme[90], dit ensuite « comte de Goësbriand », né à Kerdoualas le , décédé en 1782 à Kerdaoulas, fut capitaine des Dragons du régiment de Condé en 1725, puis major dans un régiment de dragons, celui d'Egemont. Marié avec Jeanne Thérèse Désirée de Bereur.

- Leur fils, Christophe-Marie de Goësbriand, né le à Rennes, décédé le à Kerdaoulas, fut enseigne de vaisseau en 1773, lieutenant de vaisseau en 1779 et quitta la Marine en 1783. Il émigra en 1791 pendant la Révolution française et fit partie de l'armée des Princes pendant la guerre de Vendée[91] et prit part à l'expédition de Quiberon. Il termina sa carrière en 1814 comme capitaine de vaisseau[89]. Il se maria avec Pauline de La Boëssière-Lennuic (1763-1841).

- Leur fils, Pierre-Désiré de Goësbriand, né au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain, fut juge de paix sous la Restauration et poète breton, traducteur de Fables de La Fontaine en vers bretons ; il écrivit aussi Gwerzamgamm an Tregoat a Vertonet (Combat des Trente) et de nombreux poèmes en langue bretonne ; il fut aussi membre de l'Association bretonne. Il épousa Émilie Pastour de Kerjean (1789-1864) ; le couple eut dix enfants.

- Leur fils, Louis de Goësbriand, né à Kerdaoulas le fut ordonné prêtre le . Parti aux États-Unis, après avoir été prêtre à Cincinnati et Louisville, il devint vicaire général à Cleveland et en 1853 évêque du nouveau diocèse de Burlington. Il fit venir aux États-Unis de nombreux prêtres d'origine finistérienne. En 1870, il participe au Concile du Vatican. Chanoine d'honneur de la cathédrale de Quimper, il décéda à Burlington le [92].

- Son frère, Hyacinte de Goësbriand, fit partie de l'armée des zouaves pontificaux, fut blessé à la tête à la bataille de Castelfidardo en 1860, et promu capitaine des zouaves pontificaux en 1862. Époux de Mélanie Du Breil de Rays.

- Sa sœur, Cécile de Goësbriand (née le à Kerdaoulas, décédée le à Morlaix, mariée le à Saint-Urbain avec Étienne de Quengo de Tonquédec.

- Sa sœur, Marie-Thérèse de Goësbriand (née le à Kerdaoulas, décédée le au manoir de Penfoulic en Fouesnant), mariée le à Saint-Urbain avec Charles Bernard de Poulpiquet de Brescanvel.

- Son frère Charles de Goësbriand (1821-1888)

- Son frère, Ambroise de Goësbriand (1822-1885)

- Son frère, Francis de Goësbriand (né le à Kerdaoulas, décédé en 1911), marié le à Bannalec avec Henriette Du Breil de Rays.

- Leur fils, Pierre-Désiré de Goësbriand, né au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain, fut juge de paix sous la Restauration et poète breton, traducteur de Fables de La Fontaine en vers bretons ; il écrivit aussi Gwerzamgamm an Tregoat a Vertonet (Combat des Trente) et de nombreux poèmes en langue bretonne ; il fut aussi membre de l'Association bretonne. Il épousa Émilie Pastour de Kerjean (1789-1864) ; le couple eut dix enfants.

- Leur fils, Christophe-Marie de Goësbriand, né le à Rennes, décédé le à Kerdaoulas, fut enseigne de vaisseau en 1773, lieutenant de vaisseau en 1779 et quitta la Marine en 1783. Il émigra en 1791 pendant la Révolution française et fit partie de l'armée des Princes pendant la guerre de Vendée[91] et prit part à l'expédition de Quiberon. Il termina sa carrière en 1814 comme capitaine de vaisseau[89]. Il se maria avec Pauline de La Boëssière-Lennuic (1763-1841).

- Leur fils, Anonyme[90], dit ensuite « comte de Goësbriand », né à Kerdoualas le , décédé en 1782 à Kerdaoulas, fut capitaine des Dragons du régiment de Condé en 1725, puis major dans un régiment de dragons, celui d'Egemont. Marié avec Jeanne Thérèse Désirée de Bereur.

- Charles, marquis de Goësbriand, né en 1661 au château de la Noë verte à Plouezoc'h et décédé le à Kerdaoulas, marié le à Kerdaoulas avec Gilette Urbane Buzic, née en 1673 au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain (trève de Dirinon) et décédée le à Saint-Urbain[89].

- La famille de Percevaux :

- Louis-Claude de Percevaux, né le à Brest, décédé le au château de Tronjoly en Cléder, épousa le à Saint-Urbain Louise de Goësbriand, née le à Kerdaoulas en Saint-Urbain, décédée le à Saint-Pol-de-Léon et héritière du manoir de Creac'h Balbé en Saint-Urbain (fille de Christophe-Marie de Goësbriand et de Pauline de La Boëssière-Lennuic).

- Leur fils, Pierre de Percevaux, né le au château de Tronjoly en Cléder, décédé le à Landerneau, fut maire de Saint-Urbain. Il se maria le à Nantes avec Noëmie Jaillard de la Marronière, décédée le à Creac'h-Balbé en Saint-Urbain.

- Un de leurs fils, Maurice de Percevaux, né le à Saint-Urbain, décédé le à Créac'h-Balbé en Saint-Urbain, fut aussi maire de Saint-Urbain. Marié le à Plélan-le-Grand avec Marie de Grimaudet de Rochebouët.

- Un autre de leurs fils, Paul de Percevaux, né le à Nantes, décédé le à Mer, officier supérieur d'infanterie. Marié le à Tours avec Marie-Louise Bailloud de Masclary.

- Leur fils, Jacques-Marie-Alain de Parcevaux, né le au château de Créach-Balbé en Saint-Urbain, décédé le à Nantes, diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, participa à la Seconde Guerre mondiale, combattant avec les cadets de Saumur sur la Loire en 1940, puis membre des Forces françaises libres, participant à la campagne de Tunisie comme lieutenant de spahis, rejoignant la Division Leclerc comme capitaine d'un escadron de chars, puis au débarquement de Normandie, à la Libération de Paris avant d'être blessé en Lorraine et de finir la guerre en Bavière[93]. Il exerça après la Deuxième Guerre mondiale diverses responsabilités militaires, notamment à l'État-major et dans la région de Constantine (Algérie), terminant sa carrière militaire comme général de division commandant la région militaire de Nantes. Retraité, il devint maire de Saint-Urbain en et exerça deux mandats jusqu'en , partageant sa vie entre le manoir de Beuzidou et son autre domicile à Nantes[94]. Grand officier de la Légion d'honneur. Croix de guerre 1939-1945. Il était membre de l'Association bretonne. Inhumé le à Saint-Urbain.

- Sa fille Véronique de Percevaux est adjointe au maire de Bordeaux.

- Leur fils, Jacques-Marie-Alain de Parcevaux, né le au château de Créach-Balbé en Saint-Urbain, décédé le à Nantes, diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, participa à la Seconde Guerre mondiale, combattant avec les cadets de Saumur sur la Loire en 1940, puis membre des Forces françaises libres, participant à la campagne de Tunisie comme lieutenant de spahis, rejoignant la Division Leclerc comme capitaine d'un escadron de chars, puis au débarquement de Normandie, à la Libération de Paris avant d'être blessé en Lorraine et de finir la guerre en Bavière[93]. Il exerça après la Deuxième Guerre mondiale diverses responsabilités militaires, notamment à l'État-major et dans la région de Constantine (Algérie), terminant sa carrière militaire comme général de division commandant la région militaire de Nantes. Retraité, il devint maire de Saint-Urbain en et exerça deux mandats jusqu'en , partageant sa vie entre le manoir de Beuzidou et son autre domicile à Nantes[94]. Grand officier de la Légion d'honneur. Croix de guerre 1939-1945. Il était membre de l'Association bretonne. Inhumé le à Saint-Urbain.

- Leur fils, Pierre de Percevaux, né le au château de Tronjoly en Cléder, décédé le à Landerneau, fut maire de Saint-Urbain. Il se maria le à Nantes avec Noëmie Jaillard de la Marronière, décédée le à Creac'h-Balbé en Saint-Urbain.

- Louis-Claude de Percevaux, né le à Brest, décédé le au château de Tronjoly en Cléder, épousa le à Saint-Urbain Louise de Goësbriand, née le à Kerdaoulas en Saint-Urbain, décédée le à Saint-Pol-de-Léon et héritière du manoir de Creac'h Balbé en Saint-Urbain (fille de Christophe-Marie de Goësbriand et de Pauline de La Boëssière-Lennuic).

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Notes

- Claude Le Stir, né le à Plougastel-Daoulas, décédé le à Saint-Urbain.

- Peut-être s'agit-il en fait de Noël Billant, qui fut maire à deux reprises par la suite.

- Noël Billant, né le à Kergrenn en Saint-Urbain, décédé le à Kerdaoulas en Saint-Urbain.

- Pierre Désiré de Goësbriand, né le au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain, décédé le au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain.

- Allain Jan, baptisé le (né au moulin Guern ar Hoadic), décédé le au moulin Guern ar Hoadic en Saint-Urbain.

- François Toussaint Billant, né le dans une métairie dépendant du château de Kerdaoulas en Saint-Urbain, décédé le à Kerdaoulas en Saint-Urbain.

- Jérôme Jan, né le au moulin Guern ar Hoadic en Saint-Urbain, décédé le au moulin Guern ar Hoadic en Saint-Urbain.

- Pierre de Parcevaux, né le au manoir de Tronjoly en Cléder, décédé le à Créac'h Balbé en Saint-Urbain.

- François Toussaint Diverrès, né le à Kernévez L'Haridon en Saint-Urbain, décédé le à Daoulas.

- Maurice de Parcevaux, né le à Créac'h Balbé en Saint-Urbain, décédé le à Créac'h Balbé en Saint-Urbain.

- Yves Toullec, né le à Saint-Urbain, décédé le à Kernéve en Saint-Urbain.

- Jean-Louis Billant, né le à Saint-Urbain, décédé le à Tranvoëz en Saint-Urbain.

- Jacques de Parcevaux, né le , décédé en avril 2009 à Nantes, grand officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1939-1945, voir https://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/daoulas/sturbain/necrologie-deces-de-l-ancien-maire-jacques-de-parcevaux-21-04-2009-344492.php

Références

- Site de la mairie

- Site de la mairie

- « voies-romaines-bretagne.com/vr… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Site de la mairie

- Louis Chauris, Mise en œuvre de quelques microgranites du centre Finistère dans les constructions, Société géologique et minéralogique de Bretagne, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2010, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687436n/f62.image.r=Irvillac

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pencran - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Urbain et Pencran », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pencran - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Urbain et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- InfoBretagne

- Architecte et patrimoine - Base Mérimée

- Site de la mairie

- Topic Topos

- Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne, édition 2, tome 2, 1862, Gallica

- Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle. XVIII Fel-For, 1922, Gallica

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les Bretons. 7, BROU-CARN, 1886-1908, Gallica

- Rolle de Monstre de la retenue de Jean de Penhoët, admiral de Bretagne, cité par Dom Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, 1744, Google Books

- Archives départementales de Quimper, Quimper ADF 1 H 25, Inventaire de 1662, f. 5

- Georges Le Gentil, comte de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse, tome 1, 1896-1905, Gallica

- Georges Le Gentil, comte de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse, tome 1, 1896-1905, gallica

- Joseph Loth, Les noms de saints bretons, "Revue celtique", 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6473212x/f324.image.r=Tr%C3%A9varn?rk=150215;2

- D'après un récit de Le Teurs, ancien instituteur, cité par InfoBretagne

- Armand Corre et Paul Aubry, Documents de criminologie rétrospective (Bretagne, XVIIe et XVIIIe siècles), 1895, Gallica

- Buanderies édifiées dans la campagne par les paysans qui s'affairaient aux diverses étapes nécessaires pour passer de la graine de lin à la toile. Leur propriété était souvent commune à plusieurs familles. Leur implantation est proche d'un ruisseau ou d'une source.

- Lin et chanvre en Bretagne - route des toiles

- Andrée Le Gall-Sanquer, Jean-Luc Richard, Marie-Louise Richard, L'or bleu le lin au pays de Landerneau-Daoulas, Association Dourdon, Cloître Imprimeurs, 2005, [ (ISBN 2-9505493-1-4)]

- Journal Le Télégramme du 15 août 2009, Le Télégramme

- "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", avril 1872, page 8, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562178s/f8.image.r=Perguet.langFR

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668228b/f436.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Site de la mairie

- Journal L'Ouest-Éclair n° 1912 du 15 novembre 1904, Gallica

- Journal des débats politiques et littéraires n° 319 du 16 novembre 1904, Gallica

- Journal Le Temps, n° du 16 novembre 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k238063h/f3.image.r=Irvillac?rk=150215;2

- Journal L'Ouest-Éclair no 1919 du 22 novembre 1904, Gallica

- Journal L'Ouest-Éclair n° 3292 du 13 mars 1906, Gallica

- Journal Le Gaulois no 10959 du 16 octobre 1907, Gallica

- Journal L'Ouest-Éclair n° 3775 du 16 mai 1909, Gallica

- Journal L'Ouest-Éclair no 5475 du 22 décembre 1913, Gallica

- Journal L'Ouest-Éclair no 15368 du 28 décembre 1938, Gallica

- MemorialGenWeb.org - Saint-Urbain (29) :monument aux morts

- Les plaques commémoratives

- Il fut par exemple l'auteur de Le Lieutenant De Tremazan Un Officier de l'est, par Pierre d'Aulnoye, 1908, Librairie académique Perrin [ (ISBN 1160161593)]

- Association Mondement 1914

- 19erégiment d'infanterie

- Le Télégramme

- Livre d'Edgard Tupët-Thomé, Special Air Service, l'épopée d'un parachutistes en France occupée, éditions Grasset, 1980, 250 pages.

- Topic Topos

- Mémoires de guerre

- Source : Bohn Roland, Joël Le Bras, Alain Le Berre, Louis Bothorel, François Rioual et Yves de Rosmorduc, Chronique d’hier. Tome III. La vie du Finistère 1939-1945, 199

- Site de la mairie

- « Saint-Urbain. À 44 ans, Julien Poupon a été élu maire », Ouest-France, (lire en ligne).

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, 1889, Gallica

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee

- Insee

- Topic Topos

- Topic Topos

- Topic Topos

- Topic Topos

- Le portail des patrimoines de Bretagne

- Diocèse de Quimper et Léon

- Patrimoine de France

- Topic Topos

- « Manoir de Beuzidou », sur blogspot.com (consulté le ).

- Croix et calvaires du Finistère

- Le moulin de Beuzidou

- Association Dourdon

- Pays des rives d'Armorique

- Témoignage de Le Teurs, ancien instituteur de Plomeur, cité par InfoBretagne

- Le Marois

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les Bretons. 16, GER-GOUR, 1886-1908, Gallica

- Mémoire de Plouider

- Ondoyé dans l'urgence, son nom de baptême n'a jamais été complété

- J. Baudry, Étude historique & biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos d'une correspondance inédite (1782-1790), tome 1, 1905, Gallica

- Louis de Goësbriand - Catholic memoirs of Vermont and New Hampshire, with sketches of the lives of Rev. Wm. Henry Hoyt, and Fanny Allen (ouvrage en langue anglaise)

- Forum du centre généalogique du Finistère

- Site de la mairie