Bar-sur-Aube

Bar-sur-Aube est une commune française, sous-préfecture du département de l'Aube en région Grand Est.

| Bar-sur-Aube | |

L’hôtel de ville. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Aube (sous-préfecture) |

| Arrondissement | Bar-sur-Aube (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube (siège) |

| Maire Mandat |

Philippe Borde (LR) 2020-2026 |

| Code postal | 10200 |

| Code commune | 10033 |

| Démographie | |

| Gentilé | Baralbins |

| Population municipale |

4 774 hab. (2020 |

| Densité | 293 hab./km2 |

| Population agglomération |

5 010 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 13′ 54″ nord, 4° 42′ 28″ est |

| Altitude | Min. 156 m Max. 348 m |

| Superficie | 16,27 km2 |

| Aire d'attraction | Bar-sur-Aube (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Bar-sur-Aube (bureau centralisateur) |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | barsuraube.fr |

Ses habitants s'appellent les Baralbins ou Bar-sur-Aubois.

Géographie

Localisation

Située à 165 mètres d'altitude, la rivière Aube et la Bresse sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Bar-sur-Aube[1].

Climat

La ville de Bar-sur-Aube bénéficie d'un climat océanique. Des averses s'abattent toute l'année sur Bar-sur-Aube. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfb. Bar-sur-Aube affiche une température annuelle moyenne de 10,1 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 693 mm[2].

Géologie, reliefs et hydrographie

Bar-sur-Aube est entourée de coteaux champenois et de collines. La ville est traversée par l'Aube, d'où son nom.

Urbanisme

Typologie

Selon la terminologie définie par l'Insee et le zonage publié en 2020, Bar-sur-Aube est une commune urbaine[Note 1]. Elle appartient en effet à l'unité urbaine de Bar-sur-Aube, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[3] et 5 010 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bar-sur-Aube, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 43 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6] - [7].

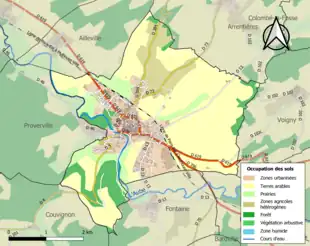

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (74,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,5 %), zones urbanisées (10,4 %), prairies (9,9 %), forêts (9,9 %), zones agricoles hétérogènes (8,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,4 %), cultures permanentes (7,1 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Aménagement de l'espace

En 2007-2008, le centre-ville est passé en sens unique, un élargissement a été effectué au niveau des trottoirs. Le tour de ville a été rénové en 2006 tout comme la place de l'Hôtel-de-Ville. La cité scolaire Gaston-Bachelard a été rénovée en 2011. Une piste cyclable a été tracée sur le tour de ville en 2011 et l'ouverture d'un camping à la Gravière donne un attrait touristique à la ville. Un terrain de football synthétique et la réfection des vestiaires du stade sont en projet.

Toponymie

Attestée sous les formes Segessera, Barrisiica, Barris ca, Baro castelli, castelli Baris (monnaies carolingiennes), Barrum super Albam (1061), Castrum Barris montis (1065), Barrense castrum, Barrense oppidum (1097), Barrenses (1102), Barrum castrum super Albam (1104), Vetus castrum, villa Barrensis (1149), Bar-sur-Aube (vers 1200)[10]. Le nom de la ville se trouve également sous la forme Barrum ad Albam dans les archives ecclésiastiques[11].

Du gaulois barro- « tête, hauteur (topographie) , extrémité boisée »[12] - [13], comme le montre d'ailleurs le pléonasme [castrum] Barris montis « château du Mont Barre » de 1065.

Au cadastre de 1837 se trouvait : les faubourgs d'Arsonval, Saint-Nicolas, Notre-Dame et d'Aube, Beauvoir, la Bergerie, le Calvaire, le Cellier, la Chalet, Chauvelet, le moulin du Château, celui du Bas, du Haut ; Château-Gaillard, Châtelet, Chauffourt, Coquerillon, Coucelange, la Doué, la Folie, les Gravières, Heaume, Marcassel, Mathaux, Ormont, les ponts Rouge et aux Moines, Sainte-Germaine, Saint-Esprit, abbaye Saint-Nicolas, Temple, Val-de-Thors, Val-Richard, Vaudemont, Voie-Neuve.

Histoire

Antiquité

L'existence de Bar-sur-Aube remonte à l’Antiquité. Un coin monétaire (type au cheval) au nom de Togirix (chef des Lingons) a été découvert sur la colline Sainte-Germaine. Il servait à battre des monnaies.

À l'époque romaine la ville aurait d'après la Table de Peutinger été connue sous le vocable de Segessera (seges, moisson). Louis Chevalier cite également l’appellation Frumentaria (frumentum, blé)[11]. Ces dénominations pourraient provenir de la fertilité du territoire ou bien de l'utilisation de la ville comme entrepôt par les Romains[11]. Un certain nombre de vestiges du Ier au IVe siècle, dont des villas, a été découvert dans la ville et dans les environs. Vicus de la civitas des Lingons, Segessera faisait partie, pendant le Haut-Empire romain, de la province de Gaule Belgique. Elle aurait été rattachée au Bas-Empire romain à la province de Lyonnaise première.

D'après la tradition orale, la ville aurait été dévastée par Attila dont l’action la plus connue fut la décapitation de sainte Germaine ; elle fut enterrée sur la colline qui porte désormais son nom et qui devint un lieu de culte ainsi qu'une communauté villageoise. Après le partage du royaume de Clovis par ses fils, la ville fit partie de l'Austrasie.

Moyen Âge

Sous Charles le Chauve, plusieurs variétés de monnaies furent émises avec au revers le nom de la ville.

Les comtes

Les comtes étaient chargés d'administrer le pagus Barrensis dont Bar-sur-Aube était le chef-lieu. Ce pagus était sous la suzeraineté de l'évêque de Langres. En 889, le roi Eudes avait confirmé, au comte, la possession du castellum, le droit de battre monnaie et de tenir foire[14].

Les Foires

Grâce à la politique des comtes de Champagne, la ville prit une grande importance. Bar était le siège d'une des six foires de Champagne[15], où les commerçants des Flandres et d'Italie s'échangeaient épices d'Orient, soie, textiles et produits bruts venus du nord de l'Europe à la mi-février et à la mi-avril. C'est la période où les comtes abandonnèrent l'ancien château de la motte féodale pour faire bâtir leur résidence en ville[16].régulières dès 1114. En 1160 elle se déroulait sur deux semaines, de la troisième semaine de carême à la quatrième incluse. Devant l'importance qu'elle prenait elle s'étendirent sur une troisième semaine en 1170, puis à vingt-huit jours en 1250[17]. Les intervenants étaient présents de nombreux jours supplémentaires pour le règlement des démarches administratives et commerciales. De plus certaines corporations avaient investi financièrement dans la ville pour ces actions régulières : achats de halles, de maisons comme les drapiers de Châlons, des marchands d'Arras, Bâle, Besançon, Cambrais, Fribourg, Orange, Paris, Valenciennes, Ypres.

Elles attiraient aussi des métiers dérivés comme des banquiers, les Anguissoli qui laissèrent leur nom à la rue des Angoisselles (actuelle rue Mailly), des changeurs...

Le rattachement de Bar à la couronne

Bar-sur-Aube et la Champagne furent réunies au domaine royal à la suite du mariage, le entre Jeanne de Navarre héritière du comté de Champagne et du roi de France Philippe le Bel. En 1318, Philippe V le Long ayant vendu la ville à Jacques de Croÿ, les habitants se rachetèrent et obtinrent que le roi ne puisse plus la vendre ni l'aliéner.

Le Traité de Bar-sur-Aube

Le traité de Bar-sur-Aube fut signé le entre le duc de Lorraine Ferry IV, le comte de Bar Édouard Ier, l'évêque de Metz Renaud de Bar et le sire de Blâmont Henri Ier de Blâmont[18].

Pont d'où fut jeté Alexandre, bâtard de Bourbon[19] avec en son centre la chapelle expiatoire élevée à sa mémoire par ses partisans.

Pont d'où fut jeté Alexandre, bâtard de Bourbon[19] avec en son centre la chapelle expiatoire élevée à sa mémoire par ses partisans. Vestiges du Châtelet.

Vestiges du Châtelet.

Les Templiers et les Hospitaliers

La chapelle Saint-Jean est une possession des Templiers, puis lors de la dévolution des biens de l'ordre du Temple passe aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Ancien Régime

Lorsque Charles Quint assiégea la ville de Saint-Dizier, les habitants des villages voisins se mirent sous sa protection[20]. La ville souffrit d'une longue peste en 1636[21], qui provoqua l'arrêt de la foire.

Élection (circonscription de l'Ancien Régime)

Pendant l'Ancien Régime, Bar-sur-Aube était le siège d'une élection qui regroupait jusqu'à cent quatre-vingt communautés. Parmi ses présidents, on citera :

- 1668-1678 : Jean-Baptiste de Coiffy ;

- 1690 : Claude Chifflet ;

- 1692 : Jean Bernodat ;

- 1707-1708 : Charles Chifflet ;

- 1732-1733 : Didier Mailly ;

- 1740 -1748 : N. Mailly ;

- 1776 : Louis-Marie Rétaux.

Elle était aussi le siège d'un grenier à sel[22].

Epoque contemporaine

La Révolution française y fut bien accueillie, les couvents disparurent. Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1800.

Bar-sur-Aube fut le théâtre d'une bataille à la fin de l'épopée napoléonienne (). En 1862 les fortifications furent démolies, le boulevard du tour de ville se trouve à leur emplacement.

En 1911, la révolte des vignerons opposa les vignerons aubois aux négociants marnais pour maintenir le vignoble dans l'appellation contrôlée « Champagne ».

Politique et administration

Liste des maires

La ville a eu des institutions communales depuis le XIIe siècle. Cette première charte n'eut qu'une courte durée de vie. Une nouvelle charte fut donnée par Thibaut IV en 1230.

1568 voit l'institution un maître et juge consul qui était élu pour une ou deux années en plus des échevins. Une lettre du roi du 8 janvier 1569 précisait que leurs attributions ne dépassaient pas celles des échevins de Paris[23]

Jumelages

Le , la commune célèbre un « jumelage militaire » avec le 1er escadron du 5e régiment de dragons de Mailly-le-Camp[26].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[28].

En 2020, la commune comptait 4 774 habitants[Note 3], en diminution de 4,79 % par rapport à 2014 (Aube : +1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Foire aux fromages en juin.

- Festival Eurythmies, fin juin.

- Festival « JazzàBar », début septembre.

- Marché tous les samedis matin sous les halles, sur la place de l'hôtel de ville et dans la rue Nationale.

- Fête patronale aux Rameaux.

- Foire annuelle, premier week-end de septembre.

- Balade gourmande champenoise en mai.

Enseignement

Bar-sur-Aube accueille deux écoles maternelles : maternelle Gambetta et maternelle des Varennes, trois écoles primaires (Arthur-Bureau, Maurice-Véchin, Sainte-Thérèse, privée d'enseignement catholique), la cité scolaire Gaston-Bachelard située sur la colline Sainte-Germaine qui accueille environ 1 200 élèves venant de tout l'arrondissement. Elle comporte un collège, un lycée d'enseignement général et technologique et un lycée professionnel.

Le collège[31], constitué de 19 classes réparties sur les quatre niveaux, propose aux élèves les options latin dès la 5e, grec en 3e. C'est le seul collège en France à proposer dès la 5e une option « cinéma-audiovisuel ». Une section football est disponible à partir de la 6e pour les collégiens et de la seconde pour les lycéens.

Le lycée d'enseignement général et technologique[32], constitué de 14 classes réparties sur les trois niveaux, propose les spécialités suivantes pour les élèves en filière générale :

- Arts : Cinéma-audiovisuel (CAV)

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

- Humanité, littérature, philosophie (HLP)

- Langues, littérature et culture étrangère (LLCE Anglais)

- Mathématiques

- Physique-chimie (PC)

- Sciences économiques et sociales (SES)

- Sciences de la vie et de la terre (SVT)

Le lycée propose deux filières techniques : STMG (sciences et techniques du management et de la gestion) et STI2D (sciences et techniques de l'industrie et du développement durable). Il propose également l'option « cinéma-audiovisuel » de la seconde à la terminale. Les langues étrangères enseignées sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Les cours se déroulent en groupes de compétences et non en classes entières. Chaque année, des voyages scolaires sont organisés en Allemagne, Écosse et Espagne. En 2013, un échange avec des lycéens d'Ashburn (États-Unis) a débuté. Les lycéens français sont partis en février, les lycéens américains seront accueillis en 2014.

Le lycée d'enseignement professionnel constitué de huit classes réparties sur les trois niveaux, propose à ses élèves les filières Métiers du commerce et de la vente (Bac Pro MCV) et Métiers de l'électricité (Bac Pro MELEC), ainsi qu'un CAP Équipier polyvalent du commerce.

Il existe, au sein de la cité scolaire, la section européenne accessible aux collégiens de la 5e à la 3e ainsi qu'aux lycéens en voie générale et technologique (Euro Anglais / histoire-géographie) et en voie professionnelle (Euro Anglais / commerce-vente)

Santé

Le centre hospitalier Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, ayant en 2018 une capacité de 190 lits et places, dont[33] :

- Médecine : 8 ;

- Moyen séjour : 22 ;

- Long séjour : 30 ;

- Hébergement : 130.

Sports

- Sports de la ville de Bar-sur-Aube[34]

- Club de Football : Bar sur Aube FC (créé en juin 2013 à la suite de la fusion des deux clubs de la ville l'ES Bar Bayel et le FC Turc de Bar-sur-Aube) ;

- Club de caps : Le p'tit Chemin ;

- Club d’aïkido : Bar-sur-Aube Aïkido ;

- Club d'athlétisme : Cercle Athlétique Bar Bayel ;

- Club de badminton : Badminton Club Baralbin ;

- Club de basket-ball : Patronage Laïque Bar-sur-Aube section Basket ;

- Club de billard : Billard Club Baralbin ;

- Club de boxe thaïlandaise : Muay Thaï Pahuyouth ;

- Club de canoë-kayak : Maison pour tous section Canoë ;

- Club de chasse : Société de chasse St Hubert ;

- Club de cyclisme : Étoile Cycliste Baralbine ;

- Club d'escalade : Roc Altitude ;

- Club d'escrime : Cercle d'Escrime Baralbin ;

- Clubs de gymnastique sportive : Jeune Garde de Bar-sur-Aube - La Concorde ;

- Club de gymnastique volontaire : Groupe de Gym Volontaire Baralbin ;

- Club de handball : Patronage Laïque Bar-sur-Aube section Handball ;

- Club de judo : Judo Club Baralbin ;

- Club de karaté : Shotokan Karaté D.O ;

- Club de modélisme : Modèle Réduit Bar-sur-Aube ;

- Club de natation : Stade Nautique Municipal Baralbin ;

- Club de parapente/deltaplane : Les ailes de Sainte-Germaine ;

- Club de pêche : La Gaule Baralbine ;

- Clubs de pétanque : Pétanque Baralbine - Amicale bouliste ;

- Club de plongée : Club Nautique Baralbin ;

- Club de tennis : Tennis Club Municipal Baralbin ;

- Club de tennis de table : Maison pour tous section Ping-pong ;

- Clubs de tir à l'arc : Diana Sport section Tir à l'arc - Compagnie d'Arc Sainte Germaine ;

- Club de tir : Diana Sport section Tir ;

- Club de yoga : Association Envol.

Économie

- Antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube.

Industrie

- L'industrie du chanvre est très développée à Bar-sur-Aube, et connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années.

- La fabrication de meubles : Aube Bedding (groupe Adova).

- La transformation des métaux (forge, usinage) pour l'aéronautique, l'armement, les machines agricoles, la médecine (prothèses), etc. : Lisi Aerospace.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Des visites guidées de la ville sont organisées, sur demande à l'Office de tourisme.

Bâtiments et lieux publics remarquables

Sont classés monuments historiques :

Sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques :

- le Petit-Clairvaux, cellier du XIIe siècle[37] ;

- la médiathèque Albert-Gabriel des XVIe et XVIIe siècles[38] ;

- l'ancien couvent des Ursulines, devenu l'Hôtel de Ville[39] ;

- un immeuble, 1 petite rue Saint-Pierre[40] ;

- la maison des Trois Tours[41] ;

- l'ancien « Hôtel du Grenier à sel » (Sous-Préfecture)[42] ;

- deux maisons, 33[43] et 44[44] rue d'Aube.

Autres monuments :

- les Halles ;

- l'ancien hôtel Clausse de Surmont (La Poste) ;

- le moulin du Haut, dit des Marcasselles.

Bâtiments religieux

Sont classés comme monuments historiques :

- Église Saint-Pierre (XIIe siècle) avec son halloy, une galerie en bois qui servait aux marchands au temps des foires[45].

- Église Saint-Maclou (XIIe et XIVe siècles) dont le clocher est le seul vestige du château des comtes de Champagne, détruit après la Ligue sur ordre d'Henri IV. Fermée au public[46], elle est en cours de restauration.

- Un ancien prieuré du XVIe siècle[47].

- Hôtel de sous-préfecture de Bar-sur-Aube.

- Hôtel des comtes de Brienne (Médiathèque Albert-Gabriel)

Autres monuments :

- Chapelle des Sœurs du Bon secours.

- Aux environs : abbaye de Clairvaux, églises à pans de bois du Pays du Der.

Institutions

Bar-sur-Aube dépendait du diocèse de Langres. Elle était le siège de l'archidiaconé du Barrois, qui comprenait les diaconnés de Bar, de Châteauvillain et de Clermont. Le doyenné de la Chrétienté était le plus étendu du diocèse, avant la refonte de 1737.

Anciens prieurés

Bar-sur-Aube comptait quatre prieurés :

- le prieuré Saint-Maclou ;

- l'abbaye Saint-Nicolas, qui abritait un hôpital au début du XIIe siècle. Son cimetière avait été consacré par Guillenc, évêque de Langres, à la demande du pape Innocent II. De retour d'un voyage à Worms et Spire, Bernard de Clairvaux y célébrait la messe le . Mais le comte Thibaut IV de Champagne et l'évêque de Langres Robert de Thourotte relevèrent son proviseur Robert et y nommèrent Alix, sœur de Thibaut : Saint-Nicolas devenait ainsi une abbaye féminine. En 1436, l'évêque Philippe de Vienne la transforma en prieuré masculin placé sous la tutelle du Val-des-Écoliers de Laon. Le , le prieuré fut réuni aux bâtiments qui faisaient office de maladrerie ou de léproserie. Sa fonction d'hospice, qui s'était poursuivie, fut supprimé en 1734 et le prieuré fut peu à peu démantelé ;

- le prieuré Sainte-Germaine, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Claude, nommé pour la première fois en 1407 dans une donation de feue Adélaïde, comtesse de Bar-sur-Aube, comme prioratus santi Stephani, santi Stephani et sancte Germane, montis Bari, montis sancte Germane, cella sancte Marie de Monte super Albam[48]. Son siège se situait dans l'église Sainte-Germaine. Il percevait plusieurs bénéfices : celui de la sacristie, indépendante jusqu'en 1772 ; celui de la chapelle de Vaudrémont ; le droit de pêcher dans l'Aube sur tout le finage de Bar-sur-Aube ; l'exclusivité sur les moulins à blé et à drap. Parmi ses prieurs, on retient :

- ~1033 : Étienne, aussi prieur de Bar-sur-Seine puis abbé de Bèze,

- 1072-1075 : Robert de Bourgoigne, archidiacre, futur évêque de Langres,

- ~1704-1728 : Olivier-Cernin Ninon de la Forêt, prieur de Saint-Pierre,

- 1728-1729 : Henri de Carbonnière, archidiacre et prieur de Saint-Pierre,

- 1729-1737 : Jean de Carbonnière,

- 1737-1791 : Louis de Carbonnière, prieur de Saint-Pierre ;

- le prieuré Saint-Pierre, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Claude.

Musées

Aux environs :

- Bayel : Écomusée du cristal ;

- Arsonval : Musée Loukine ;

- Colombey les Deux Églises : Mémorial du général de Gaulle et Boisserie.

Autres

- Colline Sainte-Germaine :

- Oppidum celte, site archéologique et fouilles[49] ;

- Chapelle Sainte-Germaine, ancienne église, siège d'une paroisse et d'un prieuré;

- Point de décollage de parapentes et deltaplanes.

Environs

- Château de Cirey-sur-Blaise (Voltaire) ;

- Lacs : Lac du Der-Chantecoq et Lac d'Orient (voile, sports nautiques et loisirs de famille) - Lacs Amance et du Temple (parc naturel et pêche, motonautisme et vitesse)) ;

- Forêts et bois : Forêt de Clairvaux - Parc naturel régional de la forêt d'Orient - Rivière Aube - Route touristique du Champagne.

Personnalités liées à la commune

- Jean-François Armand[50] ( - Bar-sur-Aube † - Gravières (Aube)), polytechnicien (X 1808), ingénieur des Ponts-et-Chaussées, député de l'Aube (1837-1848).

- Bertrand de Bar-sur-Aube, trouvère du XIIIe siècle.

- Gaston Bachelard naquit le 27 juin 1884 à Bar-sur-Aube au numéro 59 de la rue nationale[51]. Il est l’un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Sa fille Suzanne qu'il éleva seul après le décès prématuré de son épouse fut une philosophe et mathématicienne renommée. Elle le rejoindra en 2007.

- Armand Beauvais, peintre rural (1840-1911).

- le comte d'Empire Jacques Claude Beugnot (1761-1835).

- Gaston Cheq, sauveur du vignoble aubois, né le 14 janvier 1866 à Bar-sur-Aube.

- Alexandre Du Sommerard, archéologue né à Bar-sur-Aube en 1779, mort à Saint Cloud le 19 août 1842, créateur du musée de Cluny (Paris).

- Maurice Emmanuel, musicologue et compositeur français né à Bar-sur-Aube en 1862 et mort à Paris en 1938.

- Albert Gabriel, architecte, spécialiste d'Anatolie, professeur au Collège de France et à l'université d'Istanbul (1883-1972).

- Tina Jolas, traductrice et ethnologue française (1929-1999), née à Bar-sur-Aube, qui fut l'épouse d'André du Bouchet puis la compagne de René Char.

- Adine Joliveau de Ségrais (1756-1830), née à Bar-sur-Aube, poétesse et fabuliste française.

- Franceschi Louis-Julien dit Jules, sculpteur français par naturalisation (né à Bar-sur-Aube le 11 janvier 1825, décédé à Paris le 1er septembre 1893).

- Charlemagne de Maupas, préfet de police de Paris, un des artisans du coup d'État du 2 décembre 1851.

- Nicolas Métru, compositeur natif de Bar-sur-Aube et actif à Paris au milieu du XVIIe siècle.

- comtesse de La Motte, instigatrice de l'affaire du collier de la reine.

- Marinette Pichon, née le 26 novembre 1975 à Bar-sur-Aube, ancienne footballeuse française qui a joué pour le F.C.F. Juvisy et en équipe de France de football (jus. 2006, 112 sélections et 82 buts).Manque de notoriété, pa

- Louis Marc Antoine Rétaux de Villette, faussaire impliqué dans l'affaire du collier de la reine.

- Jacques Sevestre (1908-1940), Commandant en second du sous-marin Narval, Mort pour la France le 15 décembre 1940 au large de Sfax, Compagnon de la Libération

- René Bondoux (1905-2001), champion olympique d'escrime et résistant.

Héraldique

|

Blason | D'azur à une bande d'argent accompagnée de deux doubles cotices d'or potencées et contre-potencées[52]. |

|---|---|---|

| Détails | Ce blason est en fait celui du comté de Champagne[53]. Le site La banque du blason donne le blasonnement suivant : Parti : au 1er de gueules au bar d'argent, au 2e d'azur à la bande d'argent accostée de deux cotices potencées et contre-potencées d'or, au chef d'azur chargé de trois abeilles volant d'or. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Une commune rurale est une commune n'appartenant pas à une unité urbaine. Les autres communes sont dites urbaines.

- La notion d'aire d'attraction d'une ville a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Ville de Bar-sur-Aube, la Mairie de Bar-sur-Aube et sa commune (10200) », sur Annuaire-Mairie (consulté le ).

- « Climat Bar-sur-Aube: Température moyenne Bar-sur-Aube, diagramme climatique pour Bar-sur-Aube - Climate-Data.org », sur fr.climate-data.org (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bar-sur-Aube », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Théophile Boutiot et Émile Socard, Dictionnaire topographique du département de l'Aube, Paris, Imprimerie Nationale, , 230 p., p. 10.

- Louis Chevalier, Histoire de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Aube, (lire en ligne).

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Errance, Paris, 2003, p. 68.

- Michel Morvan, « La racine toponymique pré-celtique *bar », Lapurdum. Euskal ikerketen aldizkaria | Revue d'études basques | Revista de estudios vascos | Basque studies review, no 1, , p. 11–20 (ISSN 1273-3830, DOI 10.4000/lapurdum.1848, lire en ligne, consulté le )

- A. Roserot, Diplômes carolingiens, p. 26, 56 et n° 16.

- Futura, « Moyen Âge : pourquoi les foires de Champagne étaient-elles importantes ? », sur Futura (consulté le ).

- « Bar sur Aube au Moyen Age », sur hgkbachelard.e-monsite.com (consulté le ).

- Henri d'Arbois de Jubainville, Histoire des comtes de Champagne, IV, 740.

- Hubert Collin, « Un important document historique entre aux Archives de Meurthe-et-Moselle », dans Le Pays lorrain, 61e année, 1980, p. 159-162 (lire en ligne).

- Alexandre, bâtard de Bourbon qui a formé une bande d'écorcheurs.

- « L'Histoire de Saint-Dizier », sur www.saint-dizier.fr (consulté le ).

- Ernest Badin, Géographie départementale, classique et administrative de la France... suivie d'un dictionnaire descriptif de toutes les communes et localités remarquables du département et accompagnée d'une carte spéciale..., J.J. Dubochet, Le Chevalier et Cie, (lire en ligne).

- Recueil des édits, déclarations, arrests, et reglemens, concernans la Ferme Générale des Domaines de France, (lire en ligne).

- Arch. Nat., Inventaire Lenain, f° 127.

- L'Est-Eclair,Sept maires depuis 1947 .

- Conseil général de l'Aube mise à jour au 10 avril 2008.

- « Bar-sur-Aube: un jumelage militaire sera célébré mardi prochain », sur lest-eclair.fr, L'Est-Éclair, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr/la-cite-scolaire/informations-generales/

- https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr/

- « Centre hospitalier Saint Nicolas (Bar-sur-Aube) – Fédération Hospitalière de France (FHF) », sur etablissements.fhf.fr (consulté le ).

- mise à jour au 13 décembre 2011.

- Notice no PA00078034, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078036, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078033, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078032, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078029, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078035, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078037, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078042, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078038, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078039, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078031, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078030, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00078041, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Archives départementales de la Côte-d'Or, H541.

- Notice no PA00078040, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Armand (Jean-François) », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore].

- Jean-Michel Wavelet, Gaston Bachelard, l'inattendu, l'Harmattan, 2019.

- Victor Adolphe Malte-Brun, La France illustrée, 1882.

- « La banque du blason »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Voir aussi

Bibliographie

- L. Chevalier, Histoire de Bar-sur-Aube, 1851, réédition Les Éditions du Bastion, 1984.

- Henri d'Arbois de Jubainville et Léon Pigeotte, Histoire de Bar-sur-Aube, sous les comtes de Champagne, 1077-1284, Auguste Durand, , 164 p. (lire en ligne).

- Charles-François Roussel, (abbé), Le Diocèse de Langres. Histoire et statistique, 1878.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site internet

- Office de tourisme de Bar-sur-Aube

- Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube