Ailleville

Ailleville [ajvil] est une commune française, située dans l'arrondissement-le canton-la communauté de communes (CCRB) de Bar-sur-Aube, le département de l'Aube et en région Grand Est (anciennement en région Champagne-Ardenne).

| Ailleville | |

L'église. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Aube |

| Arrondissement | Bar-sur-Aube |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube |

| Maire Mandat |

Claude Hackel 2020-2026 |

| Code postal | 10200 |

| Code commune | 10002 |

| Démographie | |

| Gentilé | Les Aillevillois |

| Population municipale |

232 hab. (2020 |

| Densité | 46 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 15′ 12″ nord, 4° 40′ 55″ est |

| Altitude | Min. 156 m Max. 296 m |

| Superficie | 5,01 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Bar-sur-Aube (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Bar-sur-Aube |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisée dans la haute vallée de l'Aube (rivière), la commune d'Ailleville compte de nombreux lieux-dits ou écarts figurant au cadastre napoléonien de 1836 : Chèvremont, Grammont, les Grandes-Monnaies, les Hauts d'Ailleville, la côte Jobert, les Briaulauses, la côte de Bretonvaux, la Maladière, le Pont-Rouge, les Rigoles, les Longues Royes, Saint-Martin, le Val-des-Vignes ou les Filles-Dieu, le gué de Ternant et le Petit Moscou.

Sur le plan géologique, le sol est composé de calcaire portlandien associé à des langues de marnes kimméridgiennes très propices à la culture de la vigne et, dans une moindre mesure, à la culture céréalière. Le village compte de nombreuses sources au niveau des langues d'argiles du kimméridgien qui se jettent toutes dans la rivière Aube située en bas du village. Les plus importantes de ces sources sont les petites et grandes briaulauses dont la confluence se situe sur le coteau éponyme, surplombant le village en regard de la Grande rue et du parc du Château.

Urbanisme

Typologie

Ailleville est une commune rurale[Note 1] - [1]. Elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bar-sur-Aube, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 43 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4] - [5].

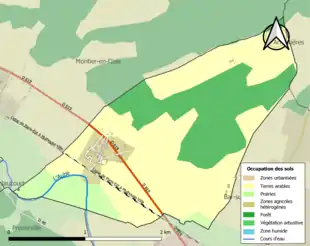

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (71,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (41,9 %), forêts (28,1 %), cultures permanentes (15,3 %), prairies (9,3 %) et zones agricoles hétérogènes (5,4 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Alivilla en 1152 - 1180[8] (feoda Campaniæ); Aquilevilla en 1170 (cartulaire de l'abbaye de Clairvaux); Alleville, Hallanville vers 1222 (livre des vassaux); Allevilla en 1238 (cart. de l'abb. de Clairvaux); Aquilavilla en 1253 (ch. de Saint-Maclou); Ailevilla en 1256-1270 (feoda Campaniæ); puis Ailleville en 1306 (ch. de Saint-Maclou)[9].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -ville au sens ancien de « domaine rural », précédé d'un nom de personne selon le cas général. Les anthroponymes associés à -ville étant principalement germaniques, Albert Dauzat propose le nom de personne Agilo/-a que l'on retrouve au cas régime dans Aillianville (Haute-Marne, Allenville vers 1172)[8], mais aussi avec d'autres appellatifs romans comme -villers : Aillevillers (Haute-Sâone, Aillivillaris 1150)[8].

Remarque : l'évolution phonétique de Agilo/-a en Aille- est proche de celle d’aquila « aigle » qui avait donné en ancien français aille[10], d'où les latinisations médiévales Aquilevilla de 1170 et Aquilavilla de 1253.

Histoire

Elle était idéalement placée à la jonction de la célèbre voie romaine d'Aggrippa qui reliait Boulogne-sur-Mer à Turin en passant par Reims, Châlons-en-Champagne, Langres et Lyon et du chemin protohistorique de l'abreuvoir reliant Villa-Terraris, Ville-sur-Terre au gué de Ternant, « le gué du gué » en champenois représentant le passage sur la rivière Aube et jonction des quatre finages de Proverville, Jaucourt, Montier-en-Isle et Ailleville.

Il a été découvert des vestiges gallo-romains le long de la côte Jobert , célèbre coteau situé au nord-est du village en regard de Bar-sur-Aube et la pile soutenant la croix cistercienne au cœur du village date de la création de la Villa en VI ap. J.-C.), les invasions de barbares (Vandales principalement) détruisirent une première fois le village avant que ce soit au tour des Mérovingiens de l'investir.

En effet, des fouilles ont été entreprises il y a une trentaine d'années par MM. Rubaud, Tomasson et Ferry au lieu-dit des Longues-Royes. On retrouvera des sarcophages mérovingiens, de confessions païennes, dont les plus beaux sont entreposés aux abords de l'église et de nombreux objets datant de la fin du VIIe début du VIIIe siècle. Une vitrine exposée en mairie répertorie quelques exemples de ce fabuleux patrimoine ?

Le village se christianise au début du IXe siècle sous l'impulsion des comtes de Bar-sur-Aube (famille de Crépy-Valois) et des moines bénédictins du monastère du Montier-en-Der. En 1076, le comté de Bar-sur-Aube est donné par saint Simon de Crépy-Valois à son beau-frère, le mari d'Adèle de Bar-sur-Aube, le comte de Champagne Thibaud Ier. Depuis cette date, l'histoire d'Ailleville et de la Champagne sont intimement liées...

Sous l'impulsion des comtes, les grandes foires internationales de Champagne furent le centre névralgique du commerce dans le monde occidental. Des chalands venus de Flandres, d'Italie, du Saint Empire Romain Germanique, d'Espagne pour les plus réputés se réunissaient en Champagne l'année durant pour commercer et Ailleville connut en conséquence un essor démographique et surtout urbain... En effet, si les commerçants habitaient durant les foires à Bar-sur-Aube, les habitants de la ville se logeaient dans les villages alentour pour y travailler dans les champs et surtout dans les vignes. Ainsi, notre village se développa du lieu-dit des Longues Royes au lieu-dit des Verdenoises et se dota au tout début du XIIe siècle d'une église placée sous le vocable de saint Martin remplaçant une petite église primitive en bois à distance du village, aux abords du château.

Au XIIIe siècle (1215 précisément), l'influence cistercienne de Clairvaux toute proche fondée en 1115 permit le développement d'une communauté de nonnes à l'abbaye du Val des Vignes. Les dames nobles de Jaucourt, Ailleville et Arzillières fondèrent l'abbaye des « Filles Dieu » ou « Notre Dame de Vado de ternant inter Barrum Super Albam et Janicuriam » au gué de Ternant sur le bord de la rivière. Dévasté en 1233 par des crues ravageuses, le nouveau monastère est reconstruit au lieu-dit Bretonvaux à la jonction de la côte Jobert et du chemin de Courcelanges menant à Bar-sur-Aube, aux abords d'une source généreuse. En 1367, Jeanne de Jaucourt, veuve et sans descendant, vend le château de Jaucourt et toutes ses dépendances au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et à partir de 1378, une bannière en cuivre aux armes de Bourgogne flotte au-dessus de l'abbaye. Le monastère passe sous domination bourguignonne et sous son impulsion devient masculine en 1445... et est profondément remanié (la croix cistercienne de style corinthien située devant l'église en est un bel exemple). Cependant son influence décline et l'abbaye devient cellier-grange cistercienne en 1681 et est démantelée à la révolution française en 1789. L'église abbatiale est démolie en 1800 ; les pierres conservées servirent à reconstruire le village à partir de 1815 (pour exemple, une tête de statue de vierge couronnée de l'école Troyenne du XVIe siècle fut retrouvée dans un mur de jardin) et une croix de style corinthien fut apposée en face de l'église, comme seul et unique souvenir...

À la Révolution française, en 1789, le village relevait de l'intendance et de la généralité de Châlons, de l'élection de Bar-sur-Aube, du bailliage de Chaumont et de la prévôté de Bar-sur-Aube et la révolution n'eut que peu d'influence sur le village.

L'histoire d'Ailleville aurait été relativement calme s'il n'y avait pas eu la fameuse et dévastatrice campagne de France napoléonienne en 1814. En effet, pourchassant l'empereur français et ses troupes, les alliés autrichiens, prussiens et russes arrivèrent à Bar-sur-Aube. L'empereur de Russie logeait chez M. Bérault (7 et 9 rue d’Aube) tandis que l'empereur d'Autriche siégeait à l'hôtel de Surmont (la poste actuelle) et le roi de Prusse au château de Jard. Napoléon s’étant déplacé de Brienne-le-Château vers Saint-Dizier, les états-majors cessèrent leur progression. C'est à ce moment que, dans la nuit du 25 au , les soldats de l'empereur de Russie, les terribles cosaques, terriblement armés et munis de charrettes dont les roues étaient recouvertes de linges pour les rendre silencieuses… ont fait irruption dans le village et ont perpétré un véritable massacre. Après avoir égorgé une très grande partie de la population, ils ont mis le feu au village qui fut détruit en quasi-totalité. Seuls le château, le chœur de l'église et trois maisons ont résisté à l'assaut et aux flammes. Aujourd'hui, seule la partie sud de la maison située au 10 rue de l’Abreuvoir datant du XVIe siècle a traversé les deux siècles qui nous séparent de ces événements tragiques.

À partir de là, un vaste mouvement de reconstruction va s'opérer et on peut retrouver devant certaines maisons des pierres attestant de cette reconstruction (toutes les dates étant postérieures à 1814). C'est en raison de ces destructions et des nombreuses pertes civiles associées que le village a depuis pris le sobriquet de « Petit Moscou » en souvenir de la politique de la terre brûlée opérée par les cosaques russes. Certains journaux de l'époque avaient décrits « l'Aube rouge sang » durant cette nuit-là, mais c'est le commissaire de Police Girardon mandaté par le roi Louis XVIII qui décrivit le mieux la situation…

« Trois mois d'une rude campagne avaient suffi aux champenois pour connaitre tous les malheurs et ressentir toutes les douleurs qu'entrainent une invasion de 500 000 hommes. 5 270 maisons furent détruites dans de départements de l’Aube par l'incendie et le huitième et plus de la population périt des combats et de la misère. La totalité du bétail disparut et la plus grande partie des terres resta toute l’année sans culture faute de chevaux, d’instruments aratoires, de semences et d'empoisonnement par le sang… L’importance des combats de Bar sur Aube accumula les cadavres dont la putréfaction occasionna le décès d’une partie de sa population. Selon les mesures énergiques prises par le commissaire chargé de l'exécution de l'arrêté préfectoral du , tout serait peut être mort ! Les hommes employés à recouvrir de terre les cadavres et les carcasses d’animaux fuyaient après une heure ou deux de travail, tant il était difficile de résister à l'odeur insupportable dégagée par les corps en décomposition. Les habitants jetaient les cadavres à l'eau pour s’éviter la peine de les enterrer. A Fontaine, huit cents ennemis eurent ainsi le lit de l’aube pour sépulture. À Bar sur Aube, 4 000 cadavres et au moins 50 chevaux furent ensevelis. Cette commune a perdu près d'un quart de sa population et sans les mesures salutaires de M. le Préfet pour mettre à exécution son arrêté, tous seraient peut être mort. À Lignol le Château, la dernière commune au levant du département fut absolument ravagée et pourtant la négligence et l'apathie ont été très marquées. Les Habitants dépouillés de ce qu’ils avaient furent obligés d’abandonner leur domicile et de se retirer dans des communes moins malheureuses que la leur. Il existait sur la route 15 carcasses de chevaux qui n'avaient point été enfouies et que j'ai fais enfouir. Il a été inhumé 80 cadavres et 200 chevaux mais point assez recouvert… Je les ai fais recouvrir. Mais les plus terribles exactions eurent lieu à Ailleville. A la vérité, il fallait faire de grands efforts sur soi-même pour y tenir. Le fait que sur la côte Jobert, au nord de la route, au moins 40 cadavres d’hommes et de deux vivandières n’avaient point été inhumés ; ajouté à cela au moins cent carcasses de chevaux ; l'air était tellement infecté que les vignerons survivants avaient décidé d’abandonner définitivement leur vignes. J’ai fait inhumer sur cette côte au moins 40 cadavres, enfoui cent chevaux, et fait recharger de terre, sur le bord du bois au moins 300 cadavres dont la plus grande partie était à découvert, et plus de cent chevaux. La commune serait totalement abandonnée sans le château miraculeusement épargné, qui offrit une retraite aux 22 ménages qui ont survécu partiellement au massacre sur les 72 que comptait la commune… Cette commune offre un spectacle épouvantable perpétré par le feu et la destruction et porte bien son nom : « le Petit Moscou ».

Le XIXe siècle permit à la commune de se reconstruire, mais autour des vestiges restés debout après les événements du « Petit Moscou », c'est-à-dire autour du château, du chœur de l'église et de la Maison 1814. Les habitants ont ainsi doté le village de nombreuses maisons en pierres provenant des coteaux typiques de cette période et ont érigé en plein cœur du nouveau village un élégant presbytère attenant à l'église, une école et le logement de l'instituteur (remplacé plus tard par un bâtiment mairie-école typiquement IIIe République dans la grande rue), un local pour les sapeurs pompiers et un lavoir communal. La grande majorité de ces constructions conserveront pour la postérité le nom de leur premier propriétaire grâce à des pierres apposées, le plus bel exemple étant aux abords du presbytère (« Posée par N. Hury, âgé de 3 ans et 1 mois, le »).

À cette époque, la communauté villageoise va s’organiser autour du travail des vignes et des champs, l’éducation civique et catholique. Pour se divertir, les Aillevillois (dits aussi les Braments, de leur grande faculté à exprimer leurs opinions…) avaient créé une batterie fanfare (dont la bannière de 1876 est encore visible en mairie), une compagnie folklorique (dont la feu compagnie les Briaulauses fut la digne héritière), et organisaient leur vie autour de nombreuses fêtes de villages chrétiennes (Noël, Pâques, Ascension, baptême, mariage, sépultures…) ou non (les mais, le grand charivari, les veillées et la saint Quasimodo saint patron du village fêté chaque 3e dimanche de mai…). C'est n'est qu'acculée par la pauvreté et par la peur de perdre l’appellation champagne que cette quiétude sera bouleversée par la fameuse révolte des vignerons de 1911 : « Champenois nous fûmes, Champenois nous sommes, Champenois nous resterons et ce sera comme ça »… Mais très vite, la guerre allait rattraper notre région, terre d'invasion depuis des millénaires ; d’abord en 1871 avec une difficile et humiliante occupation de Prussiens et surtout la 1e guerre mondiale avec toutes les conséquences sur la démographie et sur la sociologie de notre village et de la France…

En 1911, le village participera à la révolte des Vignerons sous la devise « Champenois nous fûmes, Champenois nous sommes, Champenois nous resterons et ce sera comme ça » et sera classé AOC Champagne définitivement en 1927. Ailleville si réputé pour ses vins blancs sous le roi Louis XIV, possède aujourd'hui 41 hectares de vignes produisant exclusivement du Champagne (35 hectares de pinot noirs, 2 hectares de meunier et 4 hectares de chardonnay) et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme tous les villages viticoles de Champagne depuis 2015.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[14].

En 2020, la commune comptait 232 habitants[Note 3], en diminution de 12,45 % par rapport à 2014 (Aube : +1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Les habitants du village sont des Aillevillois ou des Aillevilloises. (Gentilé)

Lieux et monuments

- L'église : Construite de manière primitive en bois sous l'impulsion du comte de bar Saint Simon de Crespy-Valois, ce n'est qu'au début du XIIe siècle que le village se dote d'une nouvelle église en pierre calcaire sous l'impulsion des comtes de Champagne. Placé sous le vocable de saint Martin, saint patron des vignerons au Moyen Âge, elle était rattaché au diocèse de Langres et dépendait du chapitre de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube , son chœur avec un plafond en berceau fut sauvé en 1814 et est de style roman (rare) tandis que la nef en anse de panier a été édifiée au XIXe siècle. Cette église une croix de consécration par l’évêque de Langres de 1132, une fontaine du XIIe siècle, possède un christ en croix en bois du XVIe siècle, des pierres tombales du XVIe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de nombreuses statues du XIXe siècle (saint Ambroise, sainte Radeconde, saint Nicolas).

- Les trois sarcophages mérovingiens de rites païens (VIIe et VIIIe siècles) sont autour du lavoir communal (cuve en calcaire d'Arsonval, XIXe siècle) construit sur les ruines d'une maison du XVIe siècle (la charpente provient de la même manufacture que le halloy de l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube). À proximité se trouve la croix cistercienne du val de Vignes (XVIe siècle pour la croix et Ier siècle pour la pile de soutènement) et la pierre tombale de l'ancien cimetière (XVIIIe siècle) est la sépulture de Charles-Antoine de Lux de Ventelet seigneurs d'Ailleville, de Fuligny, de Mothé et de Rizaucourt capitaine de Cavalerie et Anne Thérèse Verpillat de Beurville, célèbres et généreux seigneurs du village...

- Le château du XVIIe siècle flanqué de quatre tourelles carrées et entouré de fossés sur 2 des 4 faces. Il fut construit sur l'emplacement d'une ancienne maison seigneuriale attestée en 1521 (dont il reste des bases des 4 tours et les caves voutées à vocation viticole). Selon la légende, il accueillit Napoléon Ier en route pour Brienne-le-Château. Plus sûrement, il fut dominé par les familles nobles d'Ailleville, de Jaucourt, de Yardin, de Choiseul, et de Lux de Ventelet entre autres. Imposant pigeonnier en très bon état de conservation et parc planté de deux allées de platanes menant du château à la route principale à proximité.

- La Maison 1814, (XIXe siècle) seule maison à avoir survécu aux événements du « Petit Moscou » et typiquement XVIe siècle (avec la pièce de cuisine-chambre et la cave voutée et l'armoire datant du XVIe siècle et de style rural champenois).

- La Maison du Folklore de Champagne, restaurée dans le plus pur style d'époque, date de 1822 et est un lieu vivant d'évocation de la culture et des traditions champenoises. Elle est le point de départ du circuit touristique du « Petit Moscou » et croise le chemin de petite randonnée d'Ailleville.

- Le bâtiment Mairie-École (fin XVIIIe siècle) qui abrite la mairie, l'école (cours préparatoire) et le petit patrimoine de la commune (restes des sarcophages mérovingiens, bannière de la société musicale de 1876...).

- Ancienne abbaye du Val-des-Vignes.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ailleville sur le site de l'Institut géographique national

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 6a

- Théophile Boutiot et Émile Socard, Dictionnaire topographique de l’Aube, Paris, 1874, p. 1 (lire en ligne sur DicoTopo)

- Site du CNRTL : étymologie d’aigle

- Conseil général de l'Aube mise à jour au 10 avril 2008

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.