Saint-Herblain

Saint-Herblain est une commune située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, en périphérie ouest de Nantes. Avec 49 067 habitants en 2020, il s'agit de la troisième commune du département par sa population et la seconde de Nantes Métropole après Nantes.

| Saint-Herblain | |||||

L'hôtel de ville. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Loire-Atlantique | ||||

| Arrondissement | Nantes | ||||

| Intercommunalité | Nantes Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Bertrand Affilé 2020-2026 |

||||

| Code postal | 44800 | ||||

| Code commune | 44162 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Herblinois | ||||

| Population municipale |

49 067 hab. (2020 |

||||

| Densité | 1 634 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 12′ 44″ nord, 1° 38′ 59″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 1 m Max. 64 m |

||||

| Superficie | 30,02 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Nantes (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Nantes (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Cantons de Saint-Herblain-1 et de Saint-Herblain-2 | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Loire-Atlantique

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-herblain.fr | ||||

Peuplée dès le Néolithique, la ville est marquée par sa proximité avec Nantes, dont les notables acquièrent les terres herblinoises pour accéder à un titre de noblesse ou disposer d'une résidence de villégiature. Commune rurale jusqu'à la fin des années 1950, Saint-Herblain connaît une brusque expansion démographique dans les années 1960 qui en fait une ville champignon. Après une phase difficile due au décalage entre le nombre d'habitants et les infrastructures en développement, la ville a su développer un secteur économique lui permettant d'être un des moteurs de l'agglomération nantaise. La politique d'urbanisation tente de lier des territoires communaux développés anarchiquement.

Géographie

Situation

La ville est située un peu au nord de la Loire, immédiatement à l'ouest de Nantes. Le centre-ville de Saint-Herblain se trouve à 7 km de celui de Nantes.

Les communes limitrophes sont Nantes, Indre, Couëron, Sautron et Orvault.

Géologie

Le territoire de la commune se trouve dans le bassin de la Loire et sur le Sillon de Bretagne, accident géologique et topographique appartenant au Massif armoricain et formé lors du plissement hercynien, d'une longueur de 350 kilomètres entre la pointe du Raz et le nord de la commune de Montaigu[PLU 1].

Le sous-sol de la commune est ainsi constitué d’une saillie granitique orientée nord-ouest - sud-est. Ce granite a été soumis à une forte cataclase (broyage des minéraux et création d’une schistosité). En conséquence, l'arête du Sillon est bordée au sud-ouest par une bande de myolinites et d’ultra-myolinites (granite écrasé). Ces dépôts sont délimités par deux failles dues aux mouvements tectoniques ayant abouti à la création du Sillon[PLU 1].

Cette bande granitique est entourée de roches métamorphiques de type gneiss et micaschistes. Des dépôts éoliens ont recouvert la région lors de la dernière glaciation au quaternaire. L'érosion a considérablement évacué ces dépôts, qui constituent cependant la couche superficielle sur les plateaux au nord de la commune. Il s'agit de sables et de limons, dont la couche n'excède pas un mètre de profondeur[PLU 1].

Enfin, la Loire a déposé au cours du temps des alluvions fluvio-marines (vases et sables) qui constituent la rive qui délimite le sud de la commune. L'homme a contribué à la constitution de cette zone, en procédant à des remblaiements de terrains[PLU 1].

Relief et hydrographie

Le territoire de la commune, de forme d'un quasi-rectangle orienté nord-est - sud-ouest, est structuré par des ensembles naturels orientés nord-ouest - sud-est : le Sillon de Bretagne qui culmine à 64 mètres, la vallée de la Chézine qui est creusée dans la faille du Sillon, un plateau descendant vers la Loire parcouru de petits cours d'eau qui se jettent dans la Loire (entre autres le Drillet et la Patissière). La Loire coule d'est en ouest au sud de la commune, ses rives en sont le point le plus bas à un mètre d'altitude[PLU 2].

Climat

Le climat de la Loire-Atlantique est de type océanique, la pénétration des masses d'air en provenance de l'océan Atlantique est facilitée par l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable. Les principales caractéristiques en sont des températures estivales moyennes et des hivers doux. Les précipitations, d'une moyenne de 800 millimètres par an entre 1971 et 2000, atteignent leur maximum en automne-hiver et leur minimum en été. Elles sont fréquentes mais peu intenses en toutes saisons. Les vents sont orientés principalement en provenance du sud-ouest (20,7 %) et du nord-est (15,3 %), avec des vitesses relativement faibles. Il y a peu de jours de grand vent[PLU 3].

Les données concernant le climat de Saint-Herblain qui suivent sont extraites d'une source basant le site de relevé des données météorologiques aux coordonnées 47°09'N - 1°37'O[1], ce qui correspond à la position de l'aéroport de Nantes-Atlantique situé sur la commune de Bouguenais, sur la rive opposée de la Loire.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,4 | 2,8 | 4 | 5,9 | 9 | 11,9 | 13,9 | 13,5 | 11,8 | 8,9 | 5,1 | 3 | 7,7 |

| Température moyenne (°C) | 5,4 | 6,2 | 8,1 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,1 | 18,7 | 16,8 | 13,1 | 8,6 | 6 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,8 | 10 | 12,7 | 15,2 | 18,9 | 22,4 | 24,6 | 24,8 | 22 | 17,2 | 12,3 | 9,2 | 16,5 |

Lors de la canicule européenne de 2003, Saint-Herblain a été relativement moins exposée que les régions les plus touchées de France, comme l'indiquent les relevés de température de Météo France sur la période[2].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensoleillement (h) | 72 | 99 | 148 | 187 | 211 | 239 | 267 | 239 | 191 | 140 | 91 | 70 | 1 956 |

| Précipitations (mm) | 86,6 | 70,2 | 69,1 | 49,9 | 64,1 | 45 | 46,4 | 44,8 | 62,2 | 79,2 | 86,9 | 84,1 | 788,5 |

| Nombre de jours avec précipitations | 12,8 | 11 | 11,1 | 8,9 | 11 | 7,7 | 6,7 | 7 | 8,4 | 10,4 | 11,1 | 11,5 | 117,6 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 6,1 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5 | 6,2 | 6,1 | 53,7 |

| Humidité relative (%) | 88 | 84 | 80 | 77 | 78 | 76 | 75 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 81 |

Réseau routier

La commune est principalement desservie à l'Est par cinq portes du périphérique (A844) (du Sud au Nord, portes de l'Estuaire (no 30), de Saint-Herblain (no 31), d'Atlantis (no 32), d'Ar-Mor (no 33), de la Chézine (no 34), de Sautron (no 35)), au centre par la départementale 17, puis la « route de la Baule » (RN444 et VC201) avec deux sorties à Saint-Herblain Ouest dans la partie en 2 fois 2 voies et une succession de ronds-points à l'Est (dans la partie plus intégrée dans la ville), et au Nord par la route de Vannes (RD965)[PLU 4].

La voirie, dont les orientations principales sont est-ouest et nord-sud, structure bien le réseau viaire. Il y a peu de quartiers isolés, ce qui assure une bonne continuité du réseau. La porte d'Ar-Mor est un point de circulation difficile[PLU 4]. L'activité économique, notamment tertiaire et industrielle, génère un important flux de poids lourds. La concentration de l'implantation des entreprises dans des zones d'activités situées à proximité des accès à des voies adaptées à un trafic dense évite une présence trop importante de camions dans les zones résidentielles[PLU 5].

Réseau ferroviaire

La commune possède son propre arrêt, la gare de La Basse-Indre - Saint-Herblain, située dans un secteur dont l'accès est peu aisé. La gare est desservie par le réseau TER Pays de la Loire au rythme de douze allers-retours en semaine ordinaire. Le temps nécessaire pour parvenir au centre de Nantes est de dix minutes[PLU 6].

Transports en commun

de la ligne 1.

Saint-Herblain est desservie par 2 lignes de tramway (1 (six stations sur la commune) et 3 (deux stations sur la commune)), 3 lignes Chronobus (C3, C6 et C20) et 14 lignes de bus (11, 23, 40, 50, 54, 59, 69, 71, 79, 81, 89, 91, 93 et E1) du réseau TAN. Une navette reliant le marché d'Indre aux quartiers et communes aux alentours fonctionne aussi le dimanche matin[3].

La commune est également desservie par les lignes 322 et 350 du réseau régional Aléop[4].

En 2007, certains secteurs de Saint-Herblain ne sont pas desservis par le réseau TAN (au-delà de 300 mètres autour d'un arrêt de bus, 500 mètres autour d'un arrêt de tramway). Il s'agit de la zone d'activités de la Rivaudière, de la Bourderie et du secteur Nord-Ouest du bourg (Beauregard). À l'ouest de la commune, « les villages » ne sont pas desservis par les transports en commun[PLU 6].

Urbanisme

Typologie

Saint-Herblain est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Nantes, une agglomération intra-départementale regroupant 22 communes[8] et 645 324 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Nantes est la huitième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Lille (partie française), Toulouse, Bordeaux et Nice[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nantes, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 116 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[11] - [12].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (58,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (47,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (30,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (28,5 %), prairies (23,4 %), zones agricoles hétérogènes (12,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2 %), forêts (1,4 %), zones humides intérieures (0,8 %), eaux continentales[Note 3] (0,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,1 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[14].

Bâti ancien

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la commune, de type rural, connaît une croissance démographique modeste. Saint-Herblain se limite au bourg situé sur la route départementale RD 17 et centré autour de son église. Des fermes, hameaux et villages se situent sur les terres agricoles et le long des axes routiers structurants. En 2010, certains de ces agglomérats existent encore, sous forme de bâti ancien restauré comme l’Orvasserie, la Pelousière, Moulin Hérel, la Solvardière, etc. ou encore sous forme de villages tels la Chasseloire, l’Orevière, la Bretinais, etc.[PLU 7].

Zone d'urbanisation avant 1960

Dans les années 1950, le développement urbain prend la forme d'opérations modestes. Le long du boulevard du Massacre, la partie la plus ancienne du quartier du Tillay, qui jouxte Nantes, est composée de pavillons et petits collectifs. « Les cinq villages » est le nom initial de la partie la plus récente du Tillay, achevée fin 1989. Le quartier, qui s’étend sur 180 hectares et compte environ 3 000 logements, s'étend jusqu'à la Bégraisière, sur le versant Sud de la coulée verte du val de Chézine, dans un environnement verdoyant[PLU 7].

Près des quartiers de Beauséjour et de la Baraudière, entre la route de Vannes et le versant Nord du val de Chézine, l’urbanisation gagne du terrain par la réalisation de petites opérations pavillonnaires qui vont en s'amplifiant (Bouvardière, Thébaudières, Naudières, etc.)[PLU 7].

Zones d'habitats de l'explosion démographique

.jpg.webp)

La commune est profondément modifiée après la construction du premier grand ensemble à Bellevue achevé en 1977. Établi à cheval sur les communes de Nantes et de Saint-Herblain, il est constitué d’immeubles collectifs assez élevés. Après 1977 il est volontairement procédé à l’implantation de pavillons et de petits collectifs. La place du marché (Denis Forestier) est créé, ainsi que des espaces verts mais ces opérations d'humanisation se heurtent à la densité et de la hauteur du bâti. Le Nord du quartier (Preux et la Crémetterie) a connu une urbanisation de conception différente, moins massive. Devant les difficultés économiques et sociales qui apparaissent, des démarches particulières de réhabilitation et de développement sont lancées à Bellevue, notamment une Opération de Renouvellement Urbain (O.R.U.)[PLU 7].

Au Nord-Est de la commune, le long de la route de Vannes, la ZUP du Sillon de Bretagne a été créée en 1971, autour d’un « immeuble ville » de près de 900 logements. Le bâtiment en forme de tripode s’élevant jusqu’à 20 étages a par la suite été transformé dans les années 1980 pour accueillir des bureaux. En 2007, le Sillon fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain[PLU 7] puis est classé quartier prioritaire avec près de mille habitants[15]. La Ville projette une couture urbaine pour cette zone isolée, en urbanisant la partie Nord-Est du Sillon dans le secteur de Bagatelle. Le but est de lier les quartiers Nord et Est de la commune[PLU 8].

Le bourg

Le bourg ne s’est modifié qu'après le milieu des années 1980, au cours de nombreuses opérations de lotissements destinés à l’habitat individuel. Les opérations d’urbanisme les plus récentes, peu denses, se sont réalisées dans cette zone, notamment à la suite de l'arrivée de l'extension du tramway[PLU 8]. Le quartier du Moulin Hérel, desservi par la ligne 1 du tramway de Nantes au terminus François Mitterrand, s’étend sur 8,8 hectares est une zone liant Bellevue, Atlantis, la zone industrielle et le cours Hermeland[PLU 9]. La ZAC de la Solvardière abrite des activités de services, des équipements et une zone d'habitat collectifs, pavillonnaire groupé ou individuel sur 40 hectares. À l’Ouest, le long de la RD 75, le lotissement de la Gagnerie des Pluchets organisé autour du ruisseau de la Johardière est composé de logements individuels, y compris sur de vastes parcelles[PLU 9].

Les zones industrielles et commerciales

Organisée et structurée par de grands axes routiers, la commune accueille dans les années 1980 et 1990 de vastes implantations industrielles et commerciales qui peu à peu en font un pôle d’activité majeur de l’agglomération nantaise. La plus ancienne activité s’organise autour de la Loire avec une zone industrielle lourde, la Zone Industrielle de la Loire (ZILO). C'est le long de la route de Vannes durant les années 1970 que les premières enseignes commerciales s'implantent, et le phénomène se reproduit pour toutes les grandes voies traversant la commune. Le projet urbanistique le plus important est la création d’Atlantis, centre commercial et culturel de la ville situé le long de la RD 201. Les projets de développement du secteur tertiaire les plus récents sont situés le long du périphérique nantais[PLU 9].

Politique d'urbanisation

Le développement urbain massif et anarchique a constitué une entrave à la cohésion communale. À la fin des années 1980, la municipalité décide la création du cours Hermeland, qui s’étend sur 150 hectares, quasi exclusivement propriété communale, et qui relie le val de Chézine à la carrière de Pontpierre, pour rejoindre la zone humide de la Pelousière[PLU 9]. Ce cours est un espace vert aménagé sur lequel on trouve la médiathèque, la salle de la Carrière et le Zénith. La commune choisit de travailler sur l'urbanisme du bourg pour poursuivre l'effort de cohésion de son territoire[PLU 10].

Logement

En 2007, l'Insee dénombre près de 19 604 logements sur l'ensemble du territoire communal, soit 1 241 de plus qu'en 1999. 18 818 sont des résidences principales (96,0 %) et 131 sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels (0,7 %). La proportion de logements vacants (3,3 %) est resté stable depuis 1990, leur nombre atteignant 654 en 2007[16].

L'Insee recense 691 habitations principales construites avant 1949 (soit 3,7 %), 9 813 entre 1949 et 1974 (52,3 %), 5 054 l'ont été entre 1975 et 1989 (27,0 %), et 3 189 entre 1990 et 2004 (17,0 %)[16].

Le prix moyen de l'immobilier à la vente est de l'ordre de 2 121,88 €/mètre2 en 1999[17] très inférieur à celui relevé dans l'ensemble du département : 3 104,01 €/mètre2[18].

Toponymie

On relève la graphie Sanctum Hermelandum en 1287[19], Saint-Erblein en 1407, puis Saint-Erblen en 1516[C 1].

L'origine du nom Saint-Herblain vient de la francisation du nom latin du moine Hermeland (Hermelandus) qui se retira sur l'île d'Indret (où il mourut vers 710), associé au sanctus indiquant la présence d'un sanctuaire[20].

Saint-Herblain est dénommée Saent-Erbelaen en gallo[21] et, à la fin du vingtième siècle, Sant-Ervlan en langue bretonne

Le quartier de Preux, qui recèle les vestiges d'habitation les plus anciens de la commune, devrait son nom à la présence d'une nécropole mérovingienne, « Preux », dérivant peut-être de « petra » (pierre, rocher, montagne)[C 2].

Histoire

Peu de traces du passé de la commune subsistent, Saint-Herblain n'est devenue une ville importante qu'à la fin du XXe siècle[PLU 11].

Préhistoire et antiquité

Des fouilles récentes attestent de la présence de l'Homme sur la commune pendant le Néolithique[22] - [PLU 11]. Ces mêmes fouilles ont permis de révéler que le site du village de Preux recelait les vestiges d'une villa gallo-romaine, où on produisait des fruits et des céréales, entre la deuxième partie du Ier siècle et le Ve siècle[C 2].

En 2005, lors de la construction du Zénith, sur la Zac Ar Mor, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir un monument funéraire daté de l’âge du bronze (1900-1700 avant notre ère)[23].

Moyen Âge

Vers le VIIe siècle, une nécropole mérovingienne est installée dans les fondations de la villa[C 2]. La paroisse de Saint-Herblain a été fondée vers 675 par saint Hermeland[22], franc d'origine aristocratique devenu moine de l'abbaye de Fontenelle (aujourd'hui Saint-Wandrille), à l'appel de l'évêque de Nantes Pasquier[C 1]. Hermeland fonde une abbaye sur l'île d'Antrum, c'est-à-dire l'« île de l'antre » (qui deviendra Indre). Le moine, une fois par an, se retire dans son ermitage à Antricinum, l'« île du petit antre », devenue « Aindrette[PLU 11] » (plus tard Indret, ermitage qui aurait été fondé par saint Martin de Vertou[F 1]). L'abbaye devient un important foyer d'évangélisation ; elle dispose de terres qui vont donner les noms des paroisses de Saint-Herblon et Saint-Erblon[C 1]. Des miracles sont attribués à Hermeland, qui meurt vers 720. Devenu saint local, son culte sera plus tard utilisé par les ordres des franciscains et des dominicains[C 3], et Hermeland sera le patron de six paroisses : Indre, Indret, Bouaye, Guenrouët, Saint-Herblain et Saint-Herblon. Le monastère est démoli après le sac de Nantes par les Vikings en 843[PLU 11].

Temps modernes

À partir du XVe siècle, la famille de la Musse dispose de terres à Chantenay et Couëron. En 1572, un de ses membres, Bonaventure Chauvin, obtient que ses terres deviennent châtellenie, et il acquiert les terres de la paroisse de Saint-Herblain. Jean Blanchard, seigneur de l'Essongère (terre anoblie en 1614[C 4]) et maire de Nantes en 1611 et 1612, rachète la seigneurie herblinoise en 1623[C 3]. En 1644, il obtient l'élévation de sa châtellenie en baronnie. Son fils parvient à faire du bois de la Musse un marquisat en 1660. Les seigneurs de la Musse exercent le droit de justice, leur juridiction couvrant Saint-Herblain, Couëron et Chantenay. Ils sont suzerains en droit de nombreux fiefs sur ces paroisses, et ont le droit de traiter les affaires criminelles. Cette position judiciaire leur permet de souvent tenter de grignoter des avantages pour récupérer des revenus[C 5].

Des domaines sont acquis par des fonctionnaires royaux, tels André Boussineau, receveur des dîmes de Bretagne, qui achète la Pâtissière en 1662[C 4], ou Pierre de la Lande qui acquiert la Bégraisière au milieu du XVIIIe siècle. L'enrichissement de bourgeois de Nantes conduit ceux-ci à vouloir acquérir des titres de noblesse, et la possession de terres en est une condition. C'est une des raisons des nombreuses acquisitions de terres à Saint-Herblain à partir du XVe siècle[C 6].

En 1678, Charles Maillard, sieur du Plessis, écuyer et avocat à la cour, propriétaire à Saint-Philbert de Grand-lieu, choisit d'acquérir une terre plus proche de Nantes. Il achète La Béhière de Saint-Herblain et la Sionnière, qui lui permettent de bénéficier de revenus agricoles (culture, élevage et vignes) et fonciers, et de s'adonner à la chasse. En 1743, son fils agrandit le patrimoine familial en achetant le château de la Gournerie[C 4].

La société herblinoise est alors quasi-exclusivement rurale. Les terres appartiennent souvent à de riches nantais qui en tirent des revenus[C 7]. Les fermiers n'ont pour eux qu'un lopin de terre, et rares sont ceux qui tirent un revenu supplémentaire de la vente de leurs produits sur les marchés nantais. Une autre activité dévolue aux familles pauvres de Saint-Herblain est le placement en nourrice d'enfants de familles aisées ou d'orphelins pris en charge par l'administration. Cette activité se prolonge jusqu'au XIXe siècle. Le rapport entre Nantes et Saint-Herblain s'apparente à une colonisation[C 8].

De la Révolution à la Seconde Guerre mondiale

Lors de la rédaction des cahiers de doléances de Saint-Herblain en 1789, la remise en cause de ces droits féodaux est mise en avant, ainsi que la réclamation de l'égalité devant l'impôt[C 9]. Après la Révolution les domaines restent des villégiatures pour notables nantais[C 10]. Seulement six des vingt-quatre maires de la commune de 1800 à 1944 sont herblinois[C 11]. De 1882 à 1944, la famille Maillard de la Gournerie est à la tête de la mairie pendant 60 années sur 62[C 12].

Pendant la Première Guerre mondiale un camp de prisonniers allemands employés dans l'industrie à Chantenay et à la Roche-Maurice voit le jour. Après la fin du conflit, la ville de Nantes achète le site pour créer une cité ouvrière en 1921, la cité Blanchard. Les Herblinois s'émeuvent de la volonté manifeste de sa grande voisine de se débarrasser de ses indésirables, la ville de Nantes ayant fait installer par la police deux roulottes sans roues aux Bourderies pour y loger des déshérités. Cette situation perdure jusqu'en 1978 lorsque la ville de Saint-Herblain rachète la cité[C 13].

Parallèlement à l'apparent immobilisme symbolisé par la personnalité du maire et à l'économie rurale, une mutation démographique s'opère : entre 1921 et 1946, la commune passe de 2 500 à 5 506 habitants[C 14]. L'accroissement de la population nantaise touche Saint-Herblain, notamment le long de la route de Vannes. Le premier lotissement collectif s'appelle la Magnolière[C 15]. La Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la commune est touchée par les bombardements sur Nantes le qui détruisent notamment les vitraux de l'église Saint-Hermeland[F 2], met un terme à cet élan d'urbanisation[C 15].

Après la Seconde Guerre mondiale

En 1948, les terrains appartenant aux Chantiers de la Loire dans le quartier de la Crémetterie sont mis à disposition à la ville de Nantes. Celle-ci y crée des baraquements en bois pour loger les sans-abris ou les personnes déplacées des quartiers en reconstruction, notamment le quartier du Marchix détruit par les bombardements de 1943 (autour de la place de Bretagne, notamment l'emplacement ultérieur de la tour Bretagne). Cette zone est cédée administrativement à la ville de Nantes en 1950, et sera restituée à Saint-Herblain en 1960[C 16].

L'expansion urbaine de la commune de Nantes atteint le village de la Durantière situé sur son territoire et jouxtant les terres agricoles herblinoises. Dès lors, l'urbanisation déborde la limite administrative de Nantes en plusieurs endroits à l'est de Saint-Herblain[C 16]. Mais une impulsion nouvelle va être donnée par l'État. C'est l'époque des grandes décisions étatiques pour faire face au baby-boom. En 1958, deux ans après la décision gouvernementale concernant la création de la région des Pays de la Loire, les ZUP sont mises en chantier[C 17]. Le quartier Bellevue est créé, comprenant 7 000 logements collectifs et 500 individuels. Sur les 156 hectares du projet, 97 se trouvent à Saint-Herblain[C 18]. La construction s'effectue entre 1969 et 1974[C 19]. Entre 1970 et 1974, le Sillon de Bretagne est construit, énorme bâtiment de 900 logements, de 28 étages dans sa partie centrale qui mesure 85 mètres de haut, pour une longueur de 425 mètres. Ce seul édifice regroupe un dixième de la population de la ville, soit 4 000 habitants[C 20].

La configuration de la commune au début du XXIe siècle est issue de cette période, où les décisions sont prises au niveau du « Grand Nantes », Saint-Herblain ayant été consacrée à l'hébergement de masse, tandis que Carquefou se voit attribuer avec Nantes une zone d'activités économiques[C 21]. La population passe entre 1968 et 1975 de 17 724 à 40 255 habitants, les habitants des quartiers Bellevue et la Crémetterie en représentant les trois-quarts[C 22]. Depuis, la tâche des municipalités successives est d'unifier une ville grandie trop vite. Les développements marquants depuis les années 1980 sont la création de la zone commerciale Atlantis en 1988[C 23], et la construction du Zénith de Nantes-Métropole en 2006[C 24].

Politique et administration

Saint-Herblain se situe dans la troisième circonscription de la Loire-Atlantique, dans l'arrondissement de Nantes, et fait partie de la région des Pays de la Loire. Jusqu'en 2014, la commune est chef-lieu de deux cantons :

- le canton de Saint-Herblain-Est est formé d'une partie de Saint-Herblain (23 220 habitants en 2007[24]) ;

- le canton de Saint-Herblain-Ouest-Indre est formé d'une partie de Saint-Herblain et de la commune d'Indre (24 057 habitants en 2007[24]).

Après la nouvelle définition des cantons en 2014, elle est réparties sur deux cantons, dont elle est le bureau centralisateur :

- le canton de Saint-Herblain-1 (où figurent également Couëron, Indre et Sautron) ;

- le canton de Saint-Herblain-2 (où figure également Orvault).

Tendances politiques et résultats

Les électeurs herblinois votent très majoritairement à gauche ainsi que le laissent apparaître les résultats des consultations électorales depuis 2005.

Le référendum de 2005 appelle à se prononcer par oui ou par non sur la question : « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ? ». À Saint-Herblain, le « non » comptabilise 49,17 % des voix[25], score inférieur au résultat national (54,67 %)[26], pour un taux d'abstention atteignant 29,89 %[25], légèrement inférieur à celui de la France entière (30,63 %)[26].

Le décompte des votes du 1er tour de l'élection présidentielle 2007 a révélé à Saint-Herblain un taux d'abstention de 14,35 %[27], inférieur au taux national (16,23 %)[28]. Les électeurs herblinois ont principalement voté pour S. Royal 37,58 %, N. Sarkozy 23,52 %, F. Bayrou 20,03 %, J.-M. Le Pen 5,60 % et O. Besancenot 4,76 %[27]. Mme Royal obtient 12 % de plus, M. Sarkozy 7,5 % de moins qu'au niveau national (respectivement 25,87 % et 31,18 %)[28]. Cette tendance se confirme au second tour, car pour une abstention (15,26 %) équivalente à celle du pays entier (16,03 %), Saint-Herblain vote très majoritairement pour Mme Royal (60,43 %), nettement devant M. Sarkozy (39,57 %)[27], choix très différent de celui de l'ensemble du pays (respectivement 46,94 % et 53,06 %)[28].

Le député de la troisième circonscription de la Loire-Atlantique, dont Saint-Herblain fait partie, est M. Jean-Marc Ayrault (PS) qui, lors des élections législatives de 2007, arrive nettement en tête des votes herblinois devant son opposante Mme Sophie Jozan (UMP) avec 48,96 % contre 28,02 % au premier tour et 65,24 % contre 34,76 % au second tour. L'abstention a été respectivement de 38,76 % et 42,16 %. Au premier tour, seuls deux autres candidats dépassent les 4 % : M. Éric Ménard (UDF-Modem) 6,39 % et Mme Catherine Choquet (Les Verts) 4,66 %[29].

Lors des élections cantonales 2004 et 2008, les Herblinois ont choisi majoritairement les candidats de gauche dans les deux cantons sur lesquels la commune de Saint-Herblain est répartie.

Dans le canton de Saint-Herblain-Est M. Bernard Gagnet (PS) a été élu conseiller général en mars 2004 avec 67,72 % des voix devant M. J.-Yves Bocher (UDF), 32,28 %.

Dans le canton de Saint-Herblain-Ouest-Indre, la conseillère est Mme M. Martin (PS), élue au second tour, 68,64 % des Herblinois lui accordant leurs voix contre 31,36 % à M. E. Citte (UDF). Au premier tour, dans la partie herblinoise du canton, Mme M. Martin obtient 42,23 % des voix (suivent M. E. Citte (22,55 %), M. P. Treguier (Les Verts, 21,10 %), M. S. Plissoneau (PC, 7,87 %) et M. L.-A. De Bejarry (FN, 6,25 %)[30].

Pour les Européennes 2009, on décompte à Saint-Herblain la même abstention que pour la France entière (59,59 %[31] contre 59,37 %[32]). Les listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages sont : B. Vergnaud (PS, 23,13 %), Y. Jadot (Verts, 22,28 %), C. Béchu (Maj Prés., 20,97 %), les autres listes recueillant chacune moins de 8 % des voix[31].

M. J. Auxiette (La Gauche en action), président de région sortant, obtient sur la commune 41,19 % des voix au premier tour de l'élection régionale 2010, devant M. C. Béchu (Maj. prés., 20,71 %), M. J.-P. Magnen (Europe Écologie, 17,66 %), M. M. Gicquel (La Gauche vraiment, 6,25 %) et Mme Brigitte Neveux (FN, 6,25 %) et trois autres listes sous la barre des 5 %. Au second tour, la liste de M. Auxiette a recueilli à Saint-Herblain 70,17 % des voix, contre 29,83 % à la liste de M. Béchu[33].

Administration municipale

Saint-Herblain compte 43 élus au conseil municipal, le maire Bertrand Affilé est entouré de 15 adjoints, le conseil municipal est réparti en 32 sièges pour la majorité d'union de la gauche « Avec vous Saint-Herblain » (PS, PC, Esha/Les Verts, UDB, PRG), 8 sièges pour le groupe « Voir autrement Saint-Herblain » (lié à l'UMP), 2 sièges pour le groupe « Ensemble réveillons Saint-Herblain » (lié à l'UDI) et un siège pour le groupe « Saint-Herblain à gauche toute[34] ».

Références[35]

Fiscalité

| Taxe | Taux appliqué (part communale) | Recettes dégagées en 2009 et en € |

|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 27,09 % | 12 083 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 23,52 % | 14 585 000 |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 107,94 % | 186 000 |

| Taxe professionnelle (TP) | 0,00 % | 0 |

Budget

Sécurité, instances judiciaire et administrative

En 2001, Saint-Herblain comptait quatre policiers municipaux[37].

La Compagnie républicaine de sécurité (CRS) numéro 42 est implantée à Saint-Herblain. Le commandement du groupement de gendarmerie départementale pour la Loire-Atlantique est basé à Saint-Herblain, où se trouve également un commissariat de police.

La commune dépend de la cour d'appel de Rennes, du tribunal de grande instance et d'instance ainsi que du tribunal de commerce et du conseil de prud'hommes de Nantes[38]. Elle dépend également de la cour administrative d'appel de Nantes[39].

Intercommunalité

Saint-Herblain fait partie de Nantes Métropole. En 2010, le maire de Saint-Herblain en est le vice-président. Sept délégués (dont un de l'opposition municipale) l'accompagnent pour représenter les Herblinois dans l'intercommunalité[40] - [34].

Les compétences de Nantes Métropole couvrent[40] :

- le développement et l'aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire ;

- l'aménagement de l’espace communautaire ;

- la création ou l'aménagement et l'entretien de voiries, signalisation, parcs de stationnement ;

- l'équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ;

- la politique de la ville ;

- la gestion des services d’intérêts collectifs : assainissement et eau ;

- la protection et la mise en valeur de l’environnement, et la politique du cadre de vie.

Jumelages

En 2010, la ville est jumelée avec[41] :

Saint-Ingbert (Allemagne) depuis 1981

Saint-Ingbert (Allemagne) depuis 1981 Waterford (Irlande) depuis 1986

Waterford (Irlande) depuis 1986 Viladecans (Espagne) depuis 1991

Viladecans (Espagne) depuis 1991 Ndiaganiao (Sénégal)[42]

Ndiaganiao (Sénégal)[42] Kazanlak (Bulgarie) depuis 2008[42]

Kazanlak (Bulgarie) depuis 2008[42]

La ville a également des pactes d'amitié avec[41] :

Enfin la ville parraine[41] :

Population et société

Démographie

En 2017, après Nantes, Saint-Herblain est la commune la plus peuplée de Nantes Métropole.

Selon le classement établi par l'Insee, Saint-Herblain fait partie de l'aire urbaine, de l'unité urbaine, de la zone d'emploi et du bassin de vie de Nantes[43]. Toujours selon l'Insee, en 2010, la répartition de la population sur le territoire de la commune était considérée comme « dense » : 63 % des habitants résidaient dans des zones « denses », 34 % dans des zones « intermédiaires » et 3 % dans des zones « peu denses »[44].

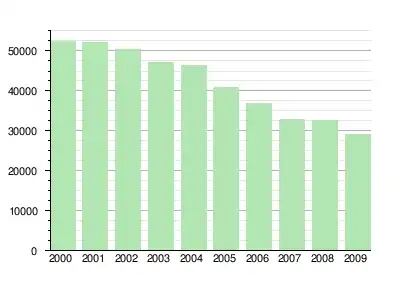

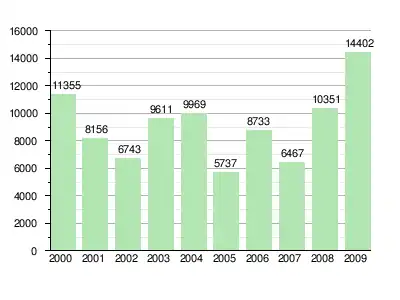

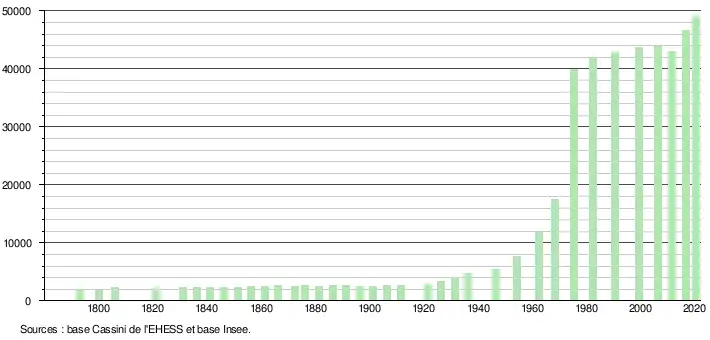

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[45] - [Note 6].

En 2020, la commune comptait 49 067 habitants[Note 7], en augmentation de 10,67 % par rapport à 2014 (Loire-Atlantique : +7,32 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 23,7 % la même année, alors qu'il est de 23,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 21 915 hommes pour 24 437 femmes, soit un taux de 52,72 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,42 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La mairie est chargée du fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires des groupes scolaires de l'Angevinière, Jacqueline-Auriol, Beauregard, de la Bernardière, des Buzardières, René-Guy-Cadou, de Condorcet, de la Crémetterie, Françoise-Giroud, de la Gourmette, des Grands-Bois, de la Harlière, du Joli-Mai, de la Rabotière, de la Sensive, du Soleil-Levant et Stéphane Hessel[50].

La commune compte également des écoles liées à l'enseignement catholique, les écoles maternelles et élémentaires Saint-Dominique et Sainte-Marie (construite en 1855) et l'école élémentaire Saint-Hermeland (construite à la fin du XIXe siècle)[50]. Une école Diwan a été créée en 2016.

Le Conseil général de la Loire-Atlantique gère les bâtiments des collèges[50] Anne de Bretagne[51], Ernest Renan[52], Gutenberg[53] et du Hérault[54]. Le collège Diwan de Haute-Bretagne (Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine) a ouvert en septembre 2008 à Saint-Herblain et propose un enseignement bilingue breton-français[55] - [56]. À la rentrée 2018, 139 élèves sont scolarisés en breton sur la commune[57]. L'institut Saint-Dominique développe un collège privé[58].

Il n'y a qu'un lycée public sur le territoire de la commune: le lycée d'enseignement agricole Jules Rieffel[59], qui abrite un centre de formation par alternance (CFA) géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire[60]. La plupart des jeunes Herblinois se rendent dans les communes voisines pour étudier: dans les lycées Carcouët (Nantes), Nicolas-Appert (Orvault) et Albert-Camus (Nantes)[50]. Il y a un lycée privé: l'institut Saint-Dominique[61] qui est un lycée de l'enseignement catholique.

Santé

- La commune héberge l'hôpital Nord Laënnec,[attention il n'y a pas de service d'urgence comme le chu de nantes dans le centre ville] second site médico-chirurgical du CHU de Nantes. Il est situé sur un terrain de 49 hectares. L'architecture du bâtiment est cruciforme. L'hôpital a été mis en service en 1984. L'établissement dispose en 2010 de 489 lits et places de court séjour, médicaux et chirurgicaux[62].

- institut de cancérologie de l'ouest : centre médical pour ceux qui ont des cancers

- polyclinique atlantique devenue Pôle Santé Atlantique qui regroupement plusieurs cliniques (clinique st augustin, clinique jeanne d'arc et clinique sourdille

il y a des les urgences pour la maternité (niveau 2), urgences pour les mains

- clinique urologique

Environnement et recyclage

La communauté urbaine de Nantes est chargée de la collecte des déchets et du tri sélectif depuis le [63].

La mairie de Saint-Herblain a adopté un plan d'action basé sur l'Agenda 21 qui met en œuvre des mesures pour[64] :

- former les responsables ;

- promouvoir un plan climat communal ;

- promouvoir la diversité sociale et culturelle ;

- préserver et mieux partager les ressources, préserver la biodiversité, les ressources naturelles, le patrimoine.

La Ville a signé en juin 2007 la charte proposée par Nantes Métropole conduisant à l’élimination progressive de l’usage des pesticides. Dans ce but, une gestion différenciée est graduellement mise en place à Saint-Herblain et s’applique depuis le mois d’avril 2010 à l’ensemble de la commune. L'entretien des espaces verts, classifiés selon un « code qualité » spécifique en fonction de son utilisation : espaces verts de prestige (code 1), espaces verts traditionnels (code 2), espaces verts rustiques (code 3) et espaces naturels (code 4)[65]. Cette démarche doit favoriser le développement de la flore et de la faune locales pour rétablir les équilibres biologiques et la protection de la biodiversité[66].

Manifestations culturelles et festives

Après la brusque croissance de la ville au début des années 1960, les municipalités successives ont fait de la culture un axe fédérateur. Les centres sociaux apparaissent au Bourg en 1963 et à la Crémetterie en 1965, suivis la même année de la première MJC du département à Beauséjour. Puis au début des années 1970, sont construits les centres de la Bernardière et du Sillon[C 25]. En 1970, le maire Michel Chauty lance un projet de théâtre assurant des spectacles et l'animation culturelle du quartier Bellevue : le Théâtre Parabole, installé dans une structure aluminium démontable. Faute de moyens, le projet tourne court[C 26]. En 1973, les centre sociaux sont regroupés au sein de l'office des centres sociaux[C 27]. Avec l'arrivée de Jean-Marc Ayrault à la Mairie en 1977, les centres sociaux deviennent socio-culturels[C 28]. Le nouveau maire accroît leur champ d'action (bibliothèque, école de musique) et leur rôle centralisateur[C 27]. L'école de musique est créée en 1978, elle devient municipale en 1981 et agréée par le ministère de la Culture en 1982[C 29]. 1978 est également l'année de la création du Festival de la marionnette traditionnelle. En 1984, le CRDC est créé, il lance l'initiative du Festival de la Gournerie en 1986, de dimension nationale[C 30]. Trop onéreux pour la commune, sa dernière édition a lieu en 1995[C 31]. En 1988, Jean Nouvel signe la construction de l'espace culturel d'Atlantis (baptisé ensuite Onyx), salle de spectacle de 558 places[C 32]. Un Festival de danse y est lancé en 1997, et en 1998, le lieu obtient le label « scène conventionnée danse[C 33] ».

En décembre 1991, le centre socioculturel de la Crémetterie est rebaptisé centre du Soleil levant et initie un nouveau festival : les Hivernales, qui articule diverses formes de spectacles autour d'un thème fédérateur[C 34].

Le festival Jours de fête, créé en 1994[C 35], a pris le relai du festival de la Gournerie. Il a lieu tous les deux ans en septembre dans le parc de la Bégraisière et propose des spectacles de danse, théâtre, musique, théâtre de rue, théâtre d'objets ainsi que des animations ludiques[67].

Les Rencontres théâtrales jeunes et le festival rock les Renc'artistes sont destinés aux jeunes artistes herblinois. Créé en 1999, Soleils bleus est un festival de jazz[C 24].

L'offre de spectacles dans la commune s'est amplifiée avec l'inauguration à Saint-Herblain le de la plus grande salle de concert de l'Ouest de la France (6 800 places assises, capacité maximum 11 000 personnes), le Zénith de Nantes Métropole.

Infrastructures

En 1964, une seule salle de sport existe, celle du Bourg. Lorsque la deuxième salle ouvre au Hérault en mai 1970, la population atteint presque les 24 000 habitants. Joli Mai suit en 1972, puis Ernest Renan en 1974 (avec une piscine). La création d'établissements scolaires permet le développement des structures sportives[C 36]. En 1978, ouvrent les gymnases de la Bernardière et de la Bourgonnière, et un terrain de jeu est aménagé aux Thébaudières[C 37]. En 1982, le complexe Léo Lagrange ouvre, avec une salle de 250 places en gradins, deux courts de tennis, un stand de tir à l'arc[C 38].

Dans les années 1990, il est procédé à l'agrandissement du gymnase de la Sensive et à la construction d'une halle de tennis au Hérault. La piscine de la Bourgonnière est ouverte en 1993[C 39]. Une salle omnisports de 1 500 spectateurs, ouverte en 1994, est la première réalisation du complexe sportif du Vigneau[C 40]. En 2004, l'ensemble est achevé et inauguré par Laura Flessel, comportant six autres salles dédiées au tennis de table, aux arts martiaux, à la boxe, à l'haltérophilie, à l'escrime et au tir à l'arc, ainsi que six terrains de tennis dont deux couverts[C 41].

La ville compte en 2010 treize gymnases, quatre terrains de football, un terrain de rugby, un anneau de roller et deux piscines[68].

Clubs et épreuves

En ce qui concerne les clubs, la plus ancienne association est l'Union fraternelle de Saint-Herblain (UFSH) fondée en 1921. La même année, l'Union sportive de Saint-Herblain (USSH) voit le jour. En 1954, l'amicale laïque de la Crémetterie promeut le basket, puis en 1964, l'AS Gagnerie est fondée, en 1970 c'est l'association sportive de la rue de Morlaix (basket), en 1972 le Comité de liaison de la Rabotière[C 42]. L'Office municipal des sports (OMS) est créé en 1977[C 37].

Le cross de la Gournerie, organisé par l'Association sportive herblinoise, connaît sa première édition en 1977. Doublé d'un cyclo-cross animé par l'USSH un an plus tard, le cross de la Gournerie est inscrit au calendrier régional par la Fédération française d'athlétisme en 1985[C 43].

L'USSH est à l'origine du tour de la Loire-Atlantique cycliste fondé en 1980[C 43]. En 1991, Saint-Herblain accueille l'arrivée d'une étape du Tour de France. Le parc de la Chézine devient le lieu du cyclo-cross dans la ville et l'USSH organise la finale de la Coupe d'Europe en 1990 et la manche finale de la Coupe du monde de cyclo-cross en 1994[C 44], ainsi que les Championnats de France de cyclo-cross en 1992.

Créé en 1984, le Moto-tout-terrain herblinois (MTTH) organise en 1985 la première démonstration de moto-cross de la ville à la Gournerie, puis la même année le premier moto-cross sur le site du Tougas. Un nouveau circuit est créé en 1993 dans la même zone, il s'agit alors du seul terrain de moto-cross de la région ouvert en permanence[C 45].

L'Association sportive de Preux développe depuis 1985 le handisport. Licenciée dans le club depuis 1990 en handi-tennis, Arlette Racineux obtient deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992 et d'Atlanta en 1996[C 46].

Roller

Roller Club Herblinois : club de roller à Saint-Herblain qui propose les disciplines course et randonnée roller.

Médias

La presse écrite locale est principalement dominée par le groupe Ouest-France et ses éditions Ouest-France et Presse-Océan. Des journaux locaux dont la diffusion est plus modeste sont également publiés. On peut citer l'hebdomadaire gratuit Wik, Pulsomatic (agenda des sorties).

Deux chaînes locales se partageant un canal émettent sur la région nantaise[69] : TéléNantes et Nantes 7. Pour les informations locales, la chaîne France 3 émet un décrochage local avec France 3 Ouest, qui propose des émissions régionales France 3 Pays de la Loire (journaux télévisés 12/13 et 19/20, émissions telles La Voix est libre, etc.) et une édition Estuaire.

Il existe plusieurs radios locales basées dans l'agglomération nantaise[70] :

- les radios locales publiques sont représentées par les filiales de Radio France : France Bleu Loire Océan (101.8 FM) et FIP Nantes (95.7 FM) ;

- les radios locales associatives de catégorie A sont Jet FM (91.2 FM) Prun', (radio étudiante, 92 FM), SUN FM, (93 FM), AlterNantes FM (98.1 FM), Eur@dioNantes (101.3 FM), NTI (93.4 FM) et Fidélité (radio chrétienne, 103.8 FM) ;

- les radios locales commerciales de catégorie B sont Hit West (ex-Radio Nantes, 100.9 FM), Alouette (89.5 FM) et radio Côte d'amour (99.9 FM).

C'est à partir d'un immeuble herblinois que les premières émissions de radio numérique sont diffusées en mai 2010.C'est de là qu'en 1978 des radios pirates nantaises avaient pu émettre[71].

Cultes

Les Herblinois disposent sur le territoire de leur commune des lieux de culte catholique, protestant, bouddhiste et musulman.

Le culte catholique est célébré notamment dans l'église Saint-Hermeland dans le bourg de Saint-Herblain. Celle-ci fait partie de la paroisse « Saint Hermeland de Saint-Herblain et Indre » dans la zone pastorale Nantes Sud, rattachée au diocèse de Nantes[72]. Le nord de la commune compte également l'église Saint-Louis-de-Montfort, faisant partie de la paroisse Saint-Luc Saint-Louis de Montfort. L'église, la plus récemment édifiée, est celle de Saint-Thomas, près de la médiathèque centrale.

Une église protestante est présente à Saint-Herblain : l'église « Amour Foi Espérance »[73].

La pagode Van Hanh, consacrée au culte bouddhiste, est installée sur la commune[74].

Il y a également une mosquée située dans le quartier de Preux.

Équipements ou services

Le cinéma Lutetia est installé dans le patronage paroissial bâti en 1936 et 1937. La salle de spectacle qui sert aux projections peut accueillir 288 spectateurs et peut être utilisée pour des spectacles théâtraux[F 3].

La médiathèque Charles Gautier-Hermeland est située dans le parc de la Bégraisière, au sein du cours Hermeland.

La commune dispose d'un réseau de sept médiathèques (trois ludothèques et quatre médiathèques). La dernière, la médiathèque Gao Xingjian, inaugurée par le Prix Nobel de littérature 2000, a ouvert en mars 2013 au pied du Sillon de Bretagne. La ville avait accueilli l'auteur en résidence littéraire en 1991.

Économie

Revenus de la population

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 27 673€, ce qui plaçait Saint-Herblain au 18 310e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[75].

Activité et chômage

| Année | Population | Actifs (15/64 ans) | Actifs occupés | Taux d'activité (%) | Taux de chômage (%) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1999 | 43 728 | 29 617 | 20 910 | 70,6 | 10,0 | ||||||||

| 2007 | 43 516 | 28 625 | 20 755 | 72,5 | 7,9 | ||||||||

| Source : Données statistiques sur l'emploi (Insee 2007)[16] | |||||||||||||

Répartition par catégorie socioprofessionnelle

Ce tableau synthétise la répartition de la population active de 15 à 64 ans ayant un emploi selon la catégorie socioprofessionnelle[16].

| Branche d'activité | Emplois ou statut en 2007 | Part | Emplois ou statut en 1999 | Part |

|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 18 447 | 100,0 % | 18 001 | 100,0 % |

| Agriculteurs exploitants | 18 | 0,1 % | 12 | 0,1 % |

| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 675 | 3,6 % | 676 | 3,8 % |

| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 625 | 14,2 % | 2 080 | 11,6 % |

| Professions intermédiaires | 5 191 | 28,1 % | 5 112 | 28,4 % |

| Employés | 6 074 | 32,9 % | 6 089 | 33,8 % |

| Ouvriers | 3 863 | 20,9 % | 4 032 | 22,4 % |

| Sources des données : Insee. | ||||

Entreprises et commerces

Si la première usine de Saint-Herblain s'implante en 1861, il faut attendre 1903 pour voir une nouvelle installation. Il s'agit d'un dépôt d'hydrocarbures. Saint-Herblain semble vouée à accueillir des sociétés exerçant ce type d'activités, situées le long de la Loire. Les municipalités successives sont réticentes à l'installation industrielle[C 47]. Quelques habitants travaillent comme ouvriers dans les communes voisines, par exemple aux Forges de Basse-Indre, et vivent dans les cités ouvrières la Haute-Chaussée et la Bourgonnière, au sud du bourg[C 48]. À partir des années 1950, les prairies inondables du Tougas, proches de la voie ferrée Nantes-Saint-Nazaire, sont remblayées pour accueillir des entreprises de l'industrie lourde[C 49]. Au début des années 1960, une zone industrielle de 55 hectares est créée le long de l'axe Nantes-Saint-Nazaire, où s'installent notamment Kretz-Chantelle, fermée en 1995, JIF-Waterman, Frigécrème[C 50]. En 1967 à côté du Sillon de Bretagne s'installe le premier hypermarché de l'agglomération nantaise, sous l'enseigne Record. En 1978, sont mises en vente les parcelles qui vont aboutir à la création de l'espace commercial Atlantis[C 51].

La zone Atlantis est un espace commercial majeur dont le point de départ est l'hypermarché E.Leclerc. L'enseigne choisit pour la première fois d'associer dans son bâtiment une galerie marchande qui regroupe en 1988 trente commerçants. Richard Rogers, architecte du Centre Pompidou à Paris, réalise parallèlement le bâtiment d'Usine Center[C 23], remplacé par Decathlon en 1996[C 52]. Deux multiplexes cinématographiques s'implantent sur le site à la même époque, puis en 2002 vient le tour du géant Ikea, qui possède en commun avec Leclerc une galerie marchande de 80 boutiques. Cette année-là, Atlantis reçoit 30 000 visiteurs par jour en basse saison et 250 000 en période de pointe[C 53]. En 2003, 8 000 emplois sont recensés sur le secteur[C 54].

La ZILO des bords de Loire garde depuis le XIXe siècle sa vocation d'accueil de l'industrie lourde[PLU 12]. Depuis 1991, la ZAC de la Lorie accueille des industries de logistique et de transport. Europarc, créée au milieu des années 1990, accueille des entreprises de prestation de service et de sous-traitance liées aux hautes technologies. En 2003, la création de Ouest gros permet l'implantation d'un centre de gros à l'ouest de l'agglomération nantaise[C 55]. Les ZAC d'Ar Mor et des Moulinets sont des zones à vocation tertiaire. BioOuest Laënnec, proche de l'hôpital, accueille des activités liées à la biotechnologie[PLU 13].

La société Valneva (créée en sous le nom de Vivalis, rebaptisée Valneva depuis 2013) est une société de génie biomédical qui fabrique des vaccins (600 p. dans le monde, 130 M€ CA en 2019, groupe choletais Grimaud)[76].

Il y a aussi une tour hertzienne avec une hauteur de 110 metres .

Patrimoine

Patrimoine civil

Le Manoir de la Paclais est inscrit au titre des monuments historiques depuis le [77]. Sa construction date du XVe siècle. Construit par Jean de Corval, époux de Marie Le Bel, le manoir, huguenotière herblinoise aux XVIe et XVIIe, se transmettra dans la même famille par successions. Il passera ainsi des de Corval, aux Géraud, puis à la famille de Goulaine au XVIIe et à la famille de Régnon en 1752. Après le décès de Xavier de Régnon, sans postérité, en 1876, le domaine fut vendu. Le manoir est bâti en équerre autour d'une tourelle d'angle[F 2].

Le château de la Gournerie date, dans sa partie la plus ancienne, du XVIIe siècle. En 1620, Jean de Bruc, avocat au conseil du roi et procureur des États de Bretagne, en fit terminer la construction. Sur le corps central de la façade, une sculpture représente deux lions encadrant deux blasons différents. La chapelle de La Gournerie a été construite en 1625. Le sénéchal de Guérande Jean de La Bouëxière le racheta en 1691, puis c'est Charles Maillard de La Souchais, conseiller et maître de la Chambre des comptes de Bretagne, qui en fit l'acquisition en 1744. Il fit construire la partie la plus récente du château, et la famille prit le nom de Maillard de La Gournerie. Le fils, Eugène, est le premier comte Maillard de La Gournerie. Il fit restaurer la propriété, entre 1865 et 1870. Humbert, fils d'Eugène et maire de Saint-Herblain de 1882 à 1911, fit aménager la chapelle en caveau pour sa famille. Le blason de La Maillardais est représenté sur le vitrail et celui de La Gournerie est sculpté au-dessus de la porte[F 4].

.jpg.webp) Manoir de l'Essongère vers 1930.

Manoir de l'Essongère vers 1930. La Bégraisière.

La Bégraisière. Le parc de Chézine.

Le parc de Chézine.

Installé dans la Vallée de la Chézine, le château de l'Essongère a été bâti au XVIe siècle. Ses restaurations successives ont permis qu'il soit encore habitable au début du XXIe siècle. À proximité se trouve une ferme, construite aux XVIe et XVIIe siècles, qui dispose d'un vieux pressoir à long fût[F 5]. Il fut la propriété, de 1936 à 1946, d'Yvonne Pouzin, première femme médecin des hôpitaux en France et de son mari l'écrivain Joseph Malègue (décédé en 1940).

Parmi les autres bâtiments remarquables, on trouve :

- le château de la Bégraisière, construit en pierre, daté de 1622. Côté ouest, sa façade présente une tour hexagonale[F 4] ;

- le château des Fouloirs, résidence du Général Emile Zimmer au début du XXe siècle, a été détruit par les bombardements du 16 septembre 1943. C'était alors la résidence de la famille Mollat. Madame Mollat, petite-fille du général Zimmer, et ses cinq enfants en furent les victimes. Les derniers pans de murs qui subsistaient ont été rasés vers 2010.

- le château de la Garotterie, qui est mentionné au XVIe siècle. Construit en pierre et tuffeau, il est rebâti aux XVIIe et XVIIIe siècles, seule la chapelle d'origine a été préservée ;

- le château de Pontpierre, résidence d'été construite entre 1835 et 1837 pour le trésorier des hospices de Nantes Louis-François de Tollenare ;

- le château de la Patissière, édifié en 1840, à l'endroit où se dressait un château médiéval[F 6]. De cette époque, n'est conservé que le colombier, preuve de l'existence d'une seigneurie. La Patissière compte aussi un moulin du XVIIIe siècle qui n'a cessé de fonctionner qu'en 1952 ;

- le manoir de Plaisance, bâti au XIXe siècle, et qui est entre 1842 et 1844 la demeure temporaire de Jules Sandeau[F 7] ;

- l'hôtel de ville, œuvre de l'architecte Joëssel en 1936. Ce bâtiment a la particularité d'avoir quatre façades d'aspect différent l'une de l'autre[F 8].

Patrimoine religieux

- L'abbaye de Tillay est construite au XIVe siècle. Bâtie en pierre, elle est située au milieu d'un parc clos par des murs de trois mètres de hauteur. Un porche en pierre taillée y est présent, son linteau cintré porte les insignes de la cordelière[F 9].

- L'église Saint-Hermeland du XVe siècle, modifiée à la fin du XIXe siècle par l'abbé Jude Chérel (1812-1880), est inscrite au titre des Monuments historiques le 21 décembre 1925[78]. La forme du bâtiment est une croix latine. L'édifice originel est de style gothique, des éléments ont été ajoutés aux XVIIIe et XIXe siècles. Le clocher repose sur les colonnes du transept nord, sa flèche a huit pans. La voûte en berceau polychrome en bois de chêne date du XVe siècle ; sa décoration à base de têtes de dragons lui donne un aspect fantastique. Le confessionnal, le maître-autel, l'autel de la Vierge en bois et la statue de saint Hermeland sont du XIXe siècle. La niche où est encastrée la statue d'Hermeland contient des reliques du saint[F 10]. Les vitraux de couleurs bleus, détruits lors du bombardement du , sont reconstitués sur la base de fragments à partir de 1987[F 2]. Une croix en granit, pierre et tuffeau datant du XVe siècle, est située au sud de l'église[F 9].

- La cure du bourg du XVIIIe siècle, démolie en octobre 1973, avait été construite en 1723[79], à l'initiative de Sébastien de Pontual (1674-1749), curé de Saint-Herblain de 1701 à 1749. Le recteur, né à Plancoët dans le diocèse de Saint-Brieuc et dont un membre de la famille avait été maire de Nantes en 1657, consacra sa fortune à ce projet. Dubois de la Patellière indique en 1890, dans son ouvrage Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de Nantes : « La fortune du recteur lui permit également d'acheter certains terrains, d'en échanger plusieurs et enfin de construire le superbe presbytère qui, avec son enclos constitue la plus belle propriété du bourg ». La cure et son parc occupaient l'ensemble de l'espace ouest inscrit aujourd'hui entre la rue Adolphe Bouchaud à l'ouest, la rue du Général Zimmer au sud et la rue de l'hôtel de ville au nord. Le presbytère était implanté sur la fond de l'actuel Square de l' Hôtel de Ville, où subsistent un cèdre et une partie du mur de la terrasse sud du bâtiment disparu qui forme aujourd'hui la limite avec le jardin de l'immeuble au no 1 de la rue Adolphe Bouchaud.

- L'église Saint-Louis-de-Montfort, de 1957[80].

Patrimoine culturel

- Le monument aux Morts de la guerre 1914-1918 est situé place de l'Abbé Chérel. Initialement créé dans l'ancien cimetière du Bourg pour commémorer les 95 soldats, Morts pour la France, de la Première Guerre mondiale, le monument a été transféré vers 1985 à son emplacement actuel lors de la suppression du cimetière et la création de la place des Arcades. Le monument a été déposé en juillet 2021, à l'occasion des travaux de la place de l' Abbé Chérel. Sa future réimplantation n'est pas connue.

- Le monument de la Paix, qui se trouve avenue François-Mitterrand, a été créé par Pierre Garçon en 2000.

- Le monument commémorant l'abolition de l'esclavage, intitulé Tendresse, égalité, fraternité et installé boulevard Salvador-Allende, est une œuvre de Gérard Voisin réalisée en 2002.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Commentaires : Les trois annelets symbolisent la solidarité entre les trois quartiers existant à l'époque de la création du blason (1980). Le chef d'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, rappelant l'appartenance passée de la ville au duché de Bretagne. Blason conçu par M. Murail (délibération municipale du ), enregistré le . |

Devise

Vivons notre ville.

Parcs et espaces verts

La direction de l’espace public et de l’environnement de Saint-Herblain est chargée de gérer et entretenir 430 hectares d’espaces verts. Les cinq grands parcs de la commune : la Gournerie, Val-de-Chézine, Bégraissière, Bois-Joli et Pontpierre couvrent 153 hectares. Des zones vertes de proximité sont réparties dans les différents quartiers de la ville et couvrent 62 hectares. La ville a aménagé 23 kilomètres de sentiers pédestres[81].

Langue bretonne

En l'absence de toute existence historique de la langue bretonne, le nom de la commune, fabriqué en breton à compter de la fin du vingtième siècle, est Sant-Ervlan. L'association Kentelioù an noz offre des cours et des stages en breton depuis 2001[82]. La commune accueille depuis 2008 le Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur (Langues et Culture) qui héberge notamment le Centre de ressources culturelles celtiques (KDSK, Kreizen Dafar Sevenadurel Keltiek)[83] et le premier collège Diwan de la Loire-Atlantique, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2008. Il scolarise 65 collégiens à la rentrée 2020 (voir Enseignement).

Saint-Herblain est la 100e ville à adhérer à la charte « Ya d’ar brezhoneg » (« oui au breton ») proposée par l'Office de la langue bretonne ; elle est la deuxième de la Loire-Atlantique après Pornic. Après délibération et accord du conseil municipal le , le sénateur-maire de Saint-Herblain Charles Gautier (PS) et le conseiller municipal Michel François (UDB) ont signé le à l'hôtel de ville avec Lena Louarn, présidente de l'Office de la langue bretonne, la charte pour mettre en place des actions concrètes en faveur du breton. Celles-ci concernent notamment la mise en place de panneaux bilingues aux entrées de la commune, la participation à la promotion des cours de breton pour adultes, le recensement de la demande parentale en vue de l'ouverture d'une filière primaire bilingue sur la commune et une présence plus grande des livres en breton dans les bibliothèques municipales[84] - [85] - [86].

Personnalités liées à la commune

- Jules Sandeau (1811-1883), romancier et auteur dramatique français, vit entre 1842 et 1844 au manoir de Plaisance.

- Théodore de Régnon (1831-1893), prêtre jésuite et théologien. Né à la Paclais, il est le fils du marquis Hippolyte de Régnon, propriétaire de la Paclais et maire de Saint-Herblain de 1827 à 1830.

- Alfred Riom (1842-1908), industriel et homme politique français, maire de Nantes de 1892 à 1896, est propriétaire de la Pâtissière au XIXe siècle et conseiller général du sixième canton de la Loire-Atlantique, dans lequel se trouvait alors Saint-Herblain[C 10]. Il est décédé à Saint-Herblain, au château de la Patissière le 28 juillet 1908.

- Émile Zimmer (1851-1925), général français né à Strasbourg qui commanda le 11e corps d'armée à Nantes de 1910 à 1912. Il résida jusqu'à sa mort au château des Fouloirs, propriété de la famille de son épouse, Charlotte Gérault de la Faucherie, elle-même descendante de la famille Gemond, dont un membre fut maire de Saint-Herblain en 1830. Il est inhumé à Saint-Herblain. La rue qui part de l'église Saint-Hermeland en direction de l'ancien château des Fouloirs porte son nom.

- Joseph Malègue (1876-1940), écrivain français, ayant résidé dans la grande demeure de l'Essongère à Saint-Herblain de 1936 jusqu'à sa mort et qui était l'époux d'une ligérienne, Yvonne Pouzin, médecin, phtisiologue renommée.

- Jean Bouchaud (1891-1977), artiste peintre natif de la commune.

- Jacqueline Auriol (1917-2000) a résidé de nombreuses années à Saint-Herblain, au château de la Paclais ; belle-fille du président de la République Vincent Auriol, elle a été la première femme française pilote d'essai et la première européenne à franchir le mur du son ; un groupe scolaire de Saint-Herblain porte son nom.

- Jean-Louis Faure (1953-2022), acteur de doublage français [quel lien avec Saint-Herblain ?]

- Mathieu Vidard.

- Laura Valette (1997-), athlète française spécialiste du 100 m haies et plusieurs fois championne de France. Elle est native de la commune.

- Jérôme Clarysse (1968-), Entrepreneur, fondateur de la société RCA (Réalisations pour la Comptabilité et l’Audit), société classée dans le Truffle 100 des plus grands éditeurs de logiciels français.

Voir aussi

Bibliographie

- Roger Cavé et Xavier Quimbre, Saint-Herblain, parcours d'une ville en mouvement, Saint-Herblain, Cheminements - Ville de Saint-Herblain, , 141 p. (ISBN 978-2-84478-502-2, lire en ligne).

- Jean-Luc Flohic (dir.), Le Patrimoine des communes de la Loire-Atlantique, t. 2, Charenton-le-Pont, Flohic éditions, coll. « Le patrimoine des communes de France », , 1383 p. (ISBN 978-2-84234-040-7, LCCN 00357670), p. 1091-1099, Saint-Herblain.

- Marie-Laure Guennoc, Topoétique, un état des lieux insolites de Saint-Herblain, Saint-Herblain, L'Agence (Agence de développement culturel de Saint-Herblain), , 143 p. (BNF 41272602)

- Marie-Dominique Pot (préf. Jean-Marc Ayrault), Naître et renaître, mille ans d'histoire : Saint-Herblain, Nantes, ACL, , 252 p. (ISBN 978-2-86723-014-1)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site de la mairie

- Saint-Herblain sur le site de l'Insee

- Wiki patrimoine de Saint-Herblain

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Réélu en 1995, 2001 et 2008.

- Réélu en 2020

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Cavé et Quimbre 2006, p. 12.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 11.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 13.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 18.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 14.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 19.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 16.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 17.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 15.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 20.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 21.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 22.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 38-39.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 35.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 36.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 37.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 40.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 41.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 43.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 45.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 42.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 62.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 79.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 122.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 102.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 104.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 101.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 103.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 107.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 108.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 109.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 113.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 115.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 116.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 121.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 85-86.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 87.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 88.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 96.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 98.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 99.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 86.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 89.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 91.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 92.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 93.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 72.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 73.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 74.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 75.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 78.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 80.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 81.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 82.

- Cavé et Quimbre 2006, p. 83.

- Flohic 1999, p. 1085.

- Flohic 1999, p. 1093.

- Flohic 1999, p. 1099.

- Flohic 1999, p. 1095.

- Flohic 1999, p. 1094.

- Flohic 1999, p. 1096.

- Flohic 1999, p. 1097.

- Flohic 1999, p. 1098.

- Flohic 1999, p. 1091.

- Flohic 1999, p. 1092.

- « Plan local d'urbanisme - Rapport de présentation - Saint-Herblain », sur Nantes métropole, (consulté le ).

- Autres références.

- « Normale et records - Nantes, Loire-Atlantique (44), 26 m - 1961-1990 », sur infoclimat, (consulté le ).

- « Retour sur la canicule d'août 2003 », sur Météo France, (consulté le ).

- Carte interactive du réseau TAN

- Carte interactive du réseau Aléop

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Nantes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Quartier Prioritaire : Le Sillon De Bretagne sur sig.ville.gouv.fr

- « Évolution et structure de la population », sur Insee, (consulté le ).

- « Saint-Herblain », sur l'Internaute (consulté le ).

- « Loire-Atlantique », sur l'Internaute (consulté le ).

- Office Public de la Langue Bretonne, « Kerofis ».

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Saint-Herblain ».

- le jardin graphique, « ChubEndret — Dictionnaire de noms de lieux - institu Chubri - Du galo pourr astourr », sur www.chubri-galo.bzh (consulté le ).

- « Aux origines de la ville », sur site de la mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Rapport d'activité 2006 de l’Inrap page 83 », sur le site de l'Inrap (consulté le ).

- « Données démographiques du canton 2007 », sur Insee. Consulté le 28 décembre 2010.

- « Résultats à Saint-Herblain du référendum du 29 mai 2005 », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats nationaux du référendum du 29 mai 2005 », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle - Saint-Herblain », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats de l'élection présidentielle - France entière », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Les résultats des élections législatives », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats des élections cantonales - Saint-Herblain - canton de Saint-Herblain-Ouest-Indre », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats des élections européennes 2009 - Saint-Herblain », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats des élections européennes 2009 - France entière », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Résultats des élections régionales 2010 - Saint-Herblain », sur Ministère de l'Intérieur de la République Française (consulté le ).

- « Les élus », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- Jean Pierre Sauvage, Les Maires de la commune de Saint-Herblain depuis 1800, Mémoire et recherche historique locale de la ville de Saint-Herblain - supplément au no 8, 2e semestre 1997, 33 p..

- Ministère des finances, « Comptes communaux de Saint-Herblain », sur finances.gouv.fr (consulté le ).

- « Communes dotées d'une police municipale. », sur Préfecture de la Loire-Atlantique (consulté le ).

- « Cour d'appel de Rennes », sur Ministère de la Justice (consulté le ).

- « Organisation », sur cour administrative d'appel de Nantes (consulté le ).

- « Saint-Herblain dans Nantes Métropole », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Les relations internationales et interculturelles », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur Ministère des affaires étrangères (consulté le ).

- « Commune de Saint-Herblain (44162) », Insee (consulté le ).

- « La grille communale de densité », Insee (consulté le ), données récupérées dans un fichier téléchargeable sous format Excel.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Herblain (44162) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Loire-Atlantique (44) », (consulté le ).

- « Les établissements scolaires », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Anne de Bretagne », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Ernest Renan », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Gutenberg », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Le Hérault », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Au collège Diwan, on parle breton dès le petit-déjeuner », sur Presse Océan (consulté le ).

- « Diwan », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- (br) EOLAS, « Enseignement - Ofis Publik ar Brezhoneg », sur opab-oplb.org (consulté le ).

- « St Dominique », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Jules Rieffel », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « Les formations », sur Lycée Jules Rieffel (consulté le ).

- « Saint-Dominique », sur Académie de Nantes (consulté le ).

- « établissements du CHU - hôpital Nord Laënnec », sur CHU de Nantes (consulté le ).

- « Les déchets », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Le développement durable », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « La gestion durable des espaces verts », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Gestion durable des espaces verts - une approche plus écologique », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Édition 2010 - Jours de Fête - La part des anges », sur Onyx - La Carrière (consulté le ).

- « La pratique du sport », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « Télénantes - La chaîne », sur Télénantes (consulté le ).

- « Liste des radios à Nantes », sur Annuaire des radios (consulté le ).

- « La radio numérique terrestre expérimentée à Nantes », sur L'Express (consulté le ).

- « Zone pastorale Nantes Ouest », sur Évêché de Nantes (consulté le ).

- « Église Amour Foi Espérance », sur Annuaire Électronique des Églises Évangéliques (consulté le ).

- « pagode Van Hanh », sur Pagode Van Hanh (consulté le ).

- « CC-Résumé statistique/com,dep,zone empl », sur Insee (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/coronavirus-la-nantaise-valneva-portee-par-son-vaccin-anti-covid-7142947

- Notice no PA00108799, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00108798, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Dubois de la Patellière, Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de Nantes,, , 388 p., page 353.

- Ouest-France, L'église Saint-Louis-de-Montfort fête ses 60 ans

- « L’espace public et l’environnement », sur Mairie de Saint-Herblain (consulté le ).

- « C'est la rentrée à Kentelioù an Noz, les cours reprennent la semaine du 20 septembre », sur Kentelioù an Noz (consulté le ).

- « Avec un beau coup de pouce », sur Presse Océan (consulté le ).

- « Bientôt Sant-Ervlan ? », sur Presse Océan (consulté le ).

- « Signature de la charte « Oui au breton » », Le Magazine de Saint-Herblain, , p. 13 (ISSN 1279-3736, lire en ligne).

- « Saint-Herblain, 100e commune « Ya d’ar brezhoneg » », Actualité, sur Ofis-bzh.org, Ofis de la langue bretonne, (consulté le ).