Mérignac (Gironde)

Mérignac (prononcé /me.ʁi.ɲak/ ; en occitan : Merinhac[1]) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. Limitrophe de Bordeaux, elle est la plus peuplée des communes de la banlieue bordelaise. Elle accueille également l'aéroport de l'agglomération.

| Mérignac | |||||

.JPG.webp) L'hôtel de ville. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Gironde | ||||

| Arrondissement | Bordeaux | ||||

| Intercommunalité | Bordeaux Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Alain Anziani (PS) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 33700 | ||||

| Code commune | 33281 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mérignacais | ||||

| Population municipale |

74 009 hab. (2020 |

||||

| Densité | 1 536 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 50′ 35″ nord, 0° 38′ 41″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 12 m Max. 53 m |

||||

| Superficie | 48,17 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Bordeaux (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Bordeaux (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Bureau centralisateur des cantons de Mérignac-1 et de Mérignac-2 | ||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.merignac.com | ||||

Géographie

Localisation

_OSM_01.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

_OSM_03.png.webp)

- Carte dynamique

- Carte Openstreetmap

- Carte topographique

- Carte avec les communes environnantes

Commune de la banlieue ouest de Bordeaux, incluse dans son aire d'attraction et son unité urbaine, Mérignac est située à 45 km de la côte Atlantique et, par sa population, représente la deuxième plus grande ville de Gironde après Bordeaux.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Le Haillan, Bordeaux, Eysines, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle, Saint-Jean-d'Illac et Pessac.

Géologie et relief

La nature du sous-sol se compose d'une stratification complexe de matériaux sédimentaires du Jurassique, Crétacé et Tertiaire[2]. Les forages révèlent d'abord une formation lithologique de sables et galets du Quaternaire sur 10 mètres de profondeur, puis de sables et calcaires coquilliers du Miocène jusqu'à 40 mètres, et de calcaires plus grossiers de l'Oligocène jusqu'à 100 mètres. Entre 110 et 650 mètres de profondeur, une superposition de couches de l'Éocène propose des molasses argilo-sableuses, une alternance de calcaires et d'argiles grisâtres, des grès grossiers entre 400 et 470 mètres, puis à nouveau sables et argiles. Vient ensuite une profonde série de calcaires à partir de 650 mètres, allant des blancs aux crayeux, jusqu'aux bioclastiques blancs à 1 000 mètres de profondeur. Au-delà commencent à apparaître des dolomies cristallines du Cénomanien, puis des grès, sables et argiles ligniteuses jusqu'à 1 200 mètres. À partir de cette limite, les forages rencontrent une formation du Jurassique supérieur avec parfois présence de la dolomie de Mano, un aquifère d'eau chaude (jusqu'à 60 °C) pouvant alimenter une centrale géothermique.

Hydrographie

Le territoire de Mérignac connaît deux ruisseaux majeurs, la Devèze et les Ontines, d'autres ruisseaux plus discrets et différents niveaux d'aquifères[3] en sous-sol. Les eaux qui ruissellent de la plate-forme imperméable de l'aéroport sont acheminées vers cinq bassins versants, avant d'être traitées dans des bassins de régulation équipés d'un séparateur à hydrocarbure.

- La Devèze

Ce ruisseau prend sa source à l'est de l'aéroport, où il draine une nappe du Plio-Quaternaire. La Devèze alimente un bassin de stockage avant d'être entièrement canalisée sous terre jusqu'au Peugue, un ruisseau parallèle du territoire de Pessac, pour déboucher sur la Garonne après la station de traitement. Elle rencontre entre-temps deux affluents successifs, le Devaux et le Caudéran, eux aussi entièrement canalisés, et contourne les eaux du Parc de Bourran. L'analyse chimique révèle une eau bicarbonatée calcique et ferrugineuse, de couleur jaunâtre. L'eau possède une charge organique importante qui lui confère une mauvaise qualité hydrobiologique et présente un fort taux d'ammonium, d'orthophosphates et de cuivre[4].

- Les Ontines

Prenant sa source à Mérignac-Beutre entre l'Ermitage et la Fontaine, il draine les eaux pluviales et s'écoule, canalisé par endroits, sur un lit de végétation. Son niveau est régulé par le bassin de rétention La Fontaine, le long de la rocade. Il alimente ensuite le bassin d'étalement Lucatet à Chemin Long, puis celui du Chêne Vert sur le domaine de Fantaisie. L'analyse chimique révèle une eau polluée mais claire.

- Le Magudas

Ce ruisseau, issu des eaux de ruissellement de la zone aéroportuaire de Mérignac, prend sa source au nord-est avant de pénétrer Saint-Médard-en-Jalles.

- L'Hestigeac

Parfois orthographié Estigeac, il prend forme au nord-ouest de l'aéroport par les eaux de ruissellement, puis délimite un temps la frontière avec Martignas avant d'affluer dans la Jalle de Martignas ; jalle signifiant ruisseau en landais. Son eau s'imprègne encore des pollutions de l'ancienne décharge, notamment en ammoniaque, en nitrates et phosphates, et présente des traces de plomb et d'arsenic en faible quantité[5].

- La Craste du Cerne

Apparaît à l'ouest de l'aéroport par la concentration des eaux de ruissellement. Son nom évoque un fossé d'écoulement des eaux (craste) le long d'un champ (cerne)[6].

- Le Peugue

Issu de Pessac, il délimite la frontière au sud de Mérignac sur les quartiers Chemin Long, le Burck et Arlac, avant d'alimenter le bassin d'étalement de Carmaux aux abords de la voie ferrée. Ses eaux présentent des concentrations importantes en ammonium et orthophosphates, selon les saisons.

- Le Bijou

Affluent de la Devèze depuis l'ancien domaine château du même nom.

- Sept aquifères

Les forages rencontrent sept aquifères à différents niveaux de profondeur, sur une répartition hétérogène. Jusqu'à 10 mètres il s'agit d'alluvions plio-quaternaires, une couche rarement profonde drainée entre autres par la Devèze vers la Garonne. Cette eau filtre également jusqu'à 40 mètres dans les sables argileux et les marnes sableuses du Miocène. Viennent ensuite des formations de calcaires à astéries de l'Oligocène, qui s'enfoncent jusqu'à 110 mètres et contiennent une eau à 15 °C captée pour l'alimentation hydrique de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB). Entre -240 et -460 mètres se trouve une nappe phréatique imprégnée dans des calcaires et sables de l'Éocène, dont les eaux de 25 °C sont largement exploitées pour l'alimentation de la CUB. L'exploitation intensive de ce quatrième aquifère ayant engendré une dépression géologique, elle est fortement règlementée sur tout le département depuis un décret du . Le cinquième aquifère est formé de sables et calcaires du Crétacé supérieur, entre 650 et 990 mètres de profondeur. Il contient des eaux proches de 35 °C, au renouvellement assez lent. Entre 990 et 1 200 mètres apparaît un aquifère de calcaires et de dolomies du Crétacé supérieur, imbibé d'une eau atteignant 55 °C. Le septième aquifère correspond à la dolomie de Mano et se rencontre inégalement sur le territoire à partir de 1 200 mètres de profondeur ; il recèle une eau faiblement minéralisée qui peut atteindre une température de 60 °C. Depuis le , le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ajoute une spécificité aux règles précédentes dans la gestion des aquifères du département de la Gironde[7].

Climat

.JPG.webp)

Mérignac bénéficie du climat océanique aquitain, avec des hivers doux souvent pluvieux, parfois accompagnés de très brefs épisodes neigeux en février, et des chaleurs estivales atténuées par l'océan. Mérignac a connu sa plus basse température enregistrée en janvier 1985, avec −16,4 °C, et sa plus haute en juillet 2019 avec 41,2 °C. 1921 reste pour l'instant l'année la plus sèche, avec seulement 444,9 mm de précipitation totale et 78 jours de pluie. Par ses 1 316,8 mm de précipitation totale et 158 jours de pluie, 1930 est l'année la plus humide jamais enregistrée. Le record d'ensoleillement date de 2009 avec 2 251,5 heures.

Le vent souffle principalement d'ouest et de nord-nord-est, plus rarement d'est-sud-est. La ville est exposée aux tempêtes océaniques, dont les plus destructrices ont été les dépressions Martin en décembre 1999, et Klauss en janvier 2009 avec des rafales atteignant 161 km/h mesurées sur l'aéroport, battant le record de la nuit orageuse du 15 au 16 juillet 2003[8] (158 km/h).

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1920 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[9]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,1 | 3,3 | 5,4 | 7,4 | 11 | 14,1 | 15,8 | 15,7 | 12,9 | 10,4 | 6,1 | 3,8 | 9,1 |

| Température moyenne (°C) | 6,6 | 7,5 | 10,2 | 12,3 | 16,1 | 19,3 | 21,3 | 21,4 | 18,5 | 14,9 | 9,9 | 7,2 | 13,8 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,1 | 11,7 | 15,1 | 17,3 | 21,2 | 24,5 | 26,9 | 27,1 | 24 | 19,4 | 13,7 | 10,5 | 18,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−16,4 16.01.1985 |

−14,8 15.02.1956 |

−9,9 06.03.1971 |

−5,3 07.04.1929 |

−1,8 01.05.1938 |

2,5 03.06.1938 |

5,2 11.07.1938 |

4,7 31.08.1938 |

−1,8 24.09.1928 |

−5,3 08.10.1936 |

−7,3 20.11.1985 |

−13,4 21.12.1938 |

−16,4 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

20,8 01.01.22 |

26,2 21.02.1926 |

27,7 25.03.1981 |

31,1 30.04.05 |

35,4 29.05.1922 |

39,2 26.06.11 |

41,2 23.07.19 |

40,7 04.08.03 |

37 17.09.1987 |

32,2 05.10.1921 |

26,7 08.11.15 |

22,5 16.12.1989 |

41,2 2019 |

| Ensoleillement (h) | 96 | 114,9 | 169,7 | 182,1 | 217,4 | 238,7 | 248,5 | 242,3 | 202,7 | 147,2 | 94,4 | 81,8 | 2 035,4 |

| Précipitations (mm) | 87,3 | 71,7 | 65,3 | 78,2 | 80 | 62,2 | 49,9 | 56 | 84,3 | 93,3 | 110,2 | 105,7 | 944,1 |

Urbanisme

Typologie

Mérignac est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [10] - [11] - [12]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bordeaux, une agglomération intra-départementale regroupant 73 communes[13] et 994 920 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Bordeaux est la sixième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Lille (partie française) et Toulouse[14] - [15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 275 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[16] - [17].

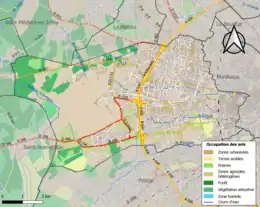

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (77 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (65,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (39,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (32,6 %), forêts (9,3 %), zones agricoles hétérogènes (8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (4,5 %), prairies (2,3 %), cultures permanentes (1,2 %), terres arables (1,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,1 %), mines, décharges et chantiers (0,5 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Réseau routier

La commune est desservie par la rocade de Bordeaux, accès no 9 (Mérignac-Capeyron), no 10 (Mérignac-Centre | Mérignac-Pichey), no 11a (sens extérieur, sortie seulement : Parc Cadéra) et no 11b (Mérignac Aéroport | Mérignac-Chemin Long), par voie ferrée via la gare de Bordeaux-Saint-Jean ou par voie aérienne via l'aéroport de Bordeaux - Mérignac. La ville est également desservie par la ligne 601 des bus Transgironde et la ligne A du tramway de Bordeaux

- par la rocade de Bordeaux A630, sorties :

- 09 : Mérignac-Capeyron,

- 10 : Mérignac-Centre | Mérignac-Pichey,

- 11 : Parc d'activités | Centre hôtelier,

- 11a : Aéroport de Bordeaux - Mérignac | Mérignac-Chemin Long ;

- par les routes

(passant par Saint-Jean-d'Illac) ou

(passant par Saint-Jean-d'Illac) ou  (passant par Martignas-sur-Jalle) vers Arès et le Cap Ferret.

(passant par Martignas-sur-Jalle) vers Arès et le Cap Ferret.

Aéroport

La ville de Mérignac accueille sur son territoire l'aéroport de Bordeaux - Mérignac, 5e aéroport régional de France (4,95 millions de voyageurs en 2014), situé à l'ouest de la commune ainsi que la base aérienne BA 106. Ces sites sont accessibles via la sortie ![]() 11 de la rocade bordelaise et actuellement par la Lianes 1 depuis le centre-ville de Mérignac (correspondance avec la ligne A du tramway de Bordeaux). D'ici mai 2023, l'aéroport sera relié, par l'extension du tramway A de Bordeaux, au reste de l'agglomération pour permettre 35min de trajet vers le Palais de Justice.

11 de la rocade bordelaise et actuellement par la Lianes 1 depuis le centre-ville de Mérignac (correspondance avec la ligne A du tramway de Bordeaux). D'ici mai 2023, l'aéroport sera relié, par l'extension du tramway A de Bordeaux, au reste de l'agglomération pour permettre 35min de trajet vers le Palais de Justice.

Réseau TER

La ville est desservie par deux gares, situées sur la ligne de ceinture de Bordeaux, desservies par les TER assurant la liaison entre Bordeaux-Saint-Jean et le Médoc :

- Mérignac-Arlac, située dans le quartier d'Arlac, juste au-dessus des voies de la ligne A du tram ;

- Caudéran-Mérignac. Malgré sa situation à Bordeaux, dans le quartier de Caudéran, elle assure la desserte des quartiers est de la ville (Bourranville).

Réseau TBM actuel

.JPG.webp)

Mérignac est actuellement desservie par les lignes TBM suivantes:

NB. L'extension de la ligne A vers l'aéroport de Mérignac est prévue pour mai 2023[19].

Réseau TBM à compter du 4 septembre 2023[20]

Mérignac sera desservie par les lignes TBM suivantes:

Réseau TransGironde

Les lignes 601 (Bordeaux-Saint-Jean-d'Illac-Lège-Cap-Ferret), 701 (Bordeaux-Sainte-Hélène-Le Porge) et 702 (Bordeaux-Lacanau) traversent la commune, la 702 y faisant parfois terminus.

BlueCub

Le , la communauté urbaine de Bordeaux a mis en service des voitures électriques en autopartage du groupe Bolloré. Le système porte sur une centaine de véhicules, 36 stations dans la ville de Bordeaux et une station dans les six communes voisines dont celle de Mérignac-Arlac. Avec cinq bornes de recharge, cette dernière établit la liaison avec la gare de Mérignac-Arlac, la ligne A du tramway, le réseau de vélopartage VCub et un parking-relais.

Faute de succès, par manque d'efficacité et de praticité, ce système d'auto-partage a été supprimé dans toute l'agglomération Bordelaise.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Mérignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1983, 1986, 1987, 1992, 1993, 1999, 2009 et 2013[24] - [22].

Mérignac est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt[25]. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[26] - [27].

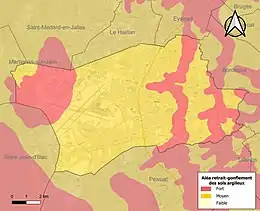

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[28].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 14 287 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 14 287 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[29] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[30].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1990, 1992, 2002, 2010, 2012, 2017 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999[22].

Toponymie

Le nom est attesté sous la forme Mairinaco en 1102[31].

Le second élément est le suffixe gallo-roman *-ACU. Le premier élément semble être le nom de personne gallo-roman Matrinius, comme l'indiquent clairement les formes anciennes des autres Mérignac (cf. Charente, Matriniaco 1405), avec une graphie occitane Mayrinhac-Lentour (Lot, Madriniacum 930) et les formes d'oïl comme Margny-lès-Compiègne (Oise, Matriniacus 917) et Margny-sur-Matz (Oise, Matriniaco 917)[32].

Évolution phonétique parallèle à celle du latin mater « mère », à la base du surnom Matrinius, attesté en français sous les formes medre au Xe siècle et madre au XIe siècle, etc. Occitan maire [maʲre].

Histoire

Naissance et évolution

Si les fouilles archéologiques attestent une présence humaine entre 2000 et 1500 av. J.-C., la création de la ville semble remonter à l'époque de l'occupation romaine de la Gaule[33]. Le domaine d'une villa rustica gallo-romaine du Ier siècle, Matriniacus, centré à l'emplacement actuel de la vieille église romane, aurait peu à peu évolué en village autour du ruisseau de la Devèze aujourd'hui souterrain. On y pratiquait déjà, entre autres, la viticulture sur graves, et le ruisseau, plus large, servait de voie de transport jusqu'à l'embouchure.

Le christianisme catholique romain marque ensuite sa présence par la création, dès le VIe siècle, de la paroisse Saint-Vincent, dont les traces archéologiques les plus anciennes évoquent un cloître mérovingien de la première moitié du XIIe siècle, et la présence d'une nécropole au même endroit. Seule en subsiste l'actuelle église romane édifiée entre 1122 et 1131, elle-même plusieurs fois détruite et reconstruite. À partir du haut Moyen Âge, Mayrinac connaît alternativement les dominations française, normando-angevine et anglaise. Encore sous la régence du duché d'Aquitaine au XIIe siècle, le territoire est ensuite investi par deux seigneuries sous le chapitre de Saint-Seurin ; Veyrines et la maison noble d'Espagne. Fidèle au roi de France, Veyrines est assaillie par les Anglais en 1242. En dépit du soutien de Bertrand de Blanquefort, les seigneuries sont définitivement vaincues en 1274 et prêtent allégeance à Édouard Ier d'Angleterre. Puis le territoire tombe sous l'influence de Philippe Le Bel au XIVe siècle, période durant laquelle Veyrines devient propriété du pape Clément V et de sa famille qui compte les maisons Durfort, Budos et Montferrand. À nouveau sous domination anglaise le , en application du traité de Brétigny, le territoire redevient plus ou moins français dès le XVe siècle peu après la bataille de Castillon (1453), puis définitivement à la mort du duc de Guyenne Charles de Valois en 1472.

La vigne, renforcée par les Anglais, constitue la principale activité du village, désormais orthographié Meyrinac. La jurade de Bordeaux achète, en 1526, les terres détenues par Veyrines, contre 9 500 écus d'or. Durant la Fronde, Meyrinac subit de graves dommages à la suite des pillages répressifs des troupes du duc d'Épernon en 1649.

En 1790, Meyrinac devient la commune de Mérignac en englobant les hameaux alentour d'Arlac, Beutre, Beaudésert, Bourranville, le Burck, Capeyron, Chemin-Long, les Eyquems, pour s'inscrire au sein du nouveau district de Bordeaux. La bourgeoisie bordelaise y installe chartreuses et châteaux. La production de vin de Graves reste importante, avec les châteaux Luchey-Picquecaillou, Bourran, Beauséjour, Fourchateau ou Chêne-Vert, tout en assistant dès le XIXe siècle au développement progressif de l'élevage bovin ainsi qu'à l'apparition d'une ère industrielle. L'installation de l'aérodrome de Marcel-Issartier[34], dès 1910, et sa base aérienne contiguë dans les années 1920, marque les prémices de l'industrie aéronautique mérignacaise. Quelques décennies plus tard en effet, un autre Marcel y fera installer l'annexe de l'une de ses usines, la Société Talence Avions Marcel Dassault, qui deviendra Mérignac Avions Marcel Dassault puis l'actuelle Dassault Aviation à côté de ce qui est désormais un aéroport international. Charles de Gaulle rejoignit, de cet aéroport, la Grande-Bretagne en 1940.

Le camp de Pichey-Beaudésert

Installé en 1939 comme annexe du Fort du Hâ[35], il servit d'abord aux réfugiés de la guerre d'Espagne avant de devenir en 1940 l'un des nombreux centres de séjour surveillé (CSS) installés par le régime de Vichy[36]. Le , après la transmission par la Kommandantur de Bordeaux de l'avis d'internement de tous les nomades des territoires occupés, le camp recevra de nombreuses familles tziganes[37]. Puis la police de sûreté allemande ordonne, le , l'internement des juifs de 16 à 45 ans ; 459 d'entre eux seront transférés à Drancy la même année.

Après la Seconde Guerre mondiale, le camp sert à l'internement des collaborateurs en attente de jugement, puis, à partir de 1946, à celui des clandestins étrangers, en particulier espagnols. Il est fermé en 1948 en tant que camp d'internement, mais héberge temporairement des personnes sans domicile jusqu'en 1956 avant d'être définitivement détruit. Une stèle de marbre datée de novembre 1985 marque l'emplacement de l'entrée, à l'angle de la rue des Châtaigniers et de l'avenue Jean Perrin.

Trois estampes monochromes réalisées par Sonia Steinsapir témoignent encore de la vie du camp.

Densification urbaine

Après la Seconde Guerre mondiale, Mérignac connaît comme le reste de la France un pressant besoin de logements et de nouveaux édifices de services. Dès les années cinquante, le maire Robert Brettes entame un programme d'urbanisation intensive. Champs, chartreuses et parcs disparaissent sous les engins de chantier au profit de bâtiments géométriques. Les bois Pont-de-Madame et Pin Galant, entre autres, s'évanouissent ainsi au profit d'habitations. Les ruisseaux sont canalisés dans des buses et les étangs asséchés. Le vaste château du Parc est rasé au début des années soixante, ainsi que le manoir lui faisant face, remplacés par des barres et des tours d'habitation de part et d'autre de l'avenue de l'Yser. À cette période surgissent le bureau de poste actuel, collèges et lycée, le stade, des logements sociaux comme celui des « Fauvettes », une zone commerciale nommée aujourd'hui Mérignac Soleil, et quelques bureaux dont le bâtiment très singulier des anciens laboratoires pharmaceutiques Sarget, au bord de l'avenue Kennedy, dessiné en 1966 par Marcel Breuer[38]. Il héberge actuellement le laboratoire Méda Pharma. Guillaume Gillet apporte sa contribution en dessinant la tour de la résidence Parc du Château. L'aéroport s'agrandit en conséquence, est équipé d'un radôme impressionnant et l'on assiste à la naissance d'une zone hôtelière. La population passe ainsi de 20 000 (1946) à 50 000 habitants (1975), avec le développement d'une industrie très dynamique autour, entre autres, de l'aéronautique et de l'armement.

Mérignac bénéficie d'une seconde vague d'urbanisation intense à partir du XXIe siècle. Si la campagne est amorcée dès les années quatre-vingt, avec l'émergence de la salle de spectacle du Pin Galant, avec la quasi-disparition, au quartier d'Arlac, du parc du château Peychotte (dit Maison Carrée d'Arlac) pour l'édification de tours résidentielles, et avec la transformation d'une partie du parc de Bourran en lotissements, le remodelage le plus important démarre avec l'aménagement du tramway. Le centre-ville subit une transformation et un embellissement architectural, avec la destruction d'échoppes et de pavillons. En 2007, l'ancienne mairie de 1903 (et son école élémentaire) adopte une greffe contemporaine et devient médiathèque ; Mérignac bénéficie la même année de l'arrivée du tramway avec le prolongement de la ligne A jusqu'au centre-ville. En 2015, la ligne A est prolongée vers le Pin galant, la Mairie, les cités Yser, Ardillos et des Pins et franchit la rocade jusqu'au Haillan. La vieille église s'entoure dès 2013 de bâtiments de 4 à 5 étages surplombant des commerces. Le quartier Mondésir s'étoffe de nouveaux lotissements au design étudié, à l'image du « Parc Divona » de l'avenue de la Marne (le nom Romain de Divona signifie cours d'eau, certainement la Devèze)[39], très minéralisé créé par l'architecte Rudy Ricciotti. Le paysage est redéfini par endroits sous une composition végétale comme sur l'avenue de l'Yser. La zone commerciale subit également une mutation, des Quatre-Chemins à Chemin-Long, jusqu'à l'aéroport. Ce dernier changera de visage dès 1995, avec la contribution de Philippe Starck qui en dessinera la tour de contrôle. Les derniers champs et coins de nature sont ainsi promis à l'imagination des urbanistes. En ce sens, la commune de Mérignac se dirige vers le visage d'une ville, pour un futur dépassant 80 000 habitants. Incluse depuis le 1er janvier 2015 dans l'ensemble Bordeaux Métropole, Mérignac est aujourd'hui la deuxième ville de Gironde et la troisième d'Aquitaine (Bordeaux, Pau et Mérignac).

Héraldique

.svg.png.webp) |

« D'azur à la tour d'argent ouverte de gueules, à la barre du même brochant sur le tout. » Créé par le conseil municipal de 1978, le blason représente la tour médiévale de Veyrines, seule rescapée — grâce à sa fonction de jalon cartographique — de la destruction du château du XIIIe siècle. |

|---|

Politique et administration

Politique de développement durable

La commune s’est engagée dans une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2003[42].

Chef-lieu de canton

Mérignac est divisée en deux cantons:

- Le 1er canton est formé d'une partie de Mérignac (33 517 habitants) ;

- Le 2e canton est formé d'une partie de Mérignac et des communes de Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d'Illac (39 262 habitants).

Jumelages

Vilanova i la Geltrú (Espagne) depuis 1991

Vilanova i la Geltrú (Espagne) depuis 1991 Matosinhos (Portugal) depuis 1988[43]

Matosinhos (Portugal) depuis 1988[43] Kaolack (Sénégal)[44]

Kaolack (Sénégal)[44]

Démographie

Les habitants de la commune sont les Mérignacais[45]. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[46] - [Note 3].

En 2020, la commune comptait 74 009 habitants[Note 4], en augmentation de 6,79 % par rapport à 2014 (Gironde : +7,23 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

NB : y a-t-il une explication au chiffre de population aberrant de 1872 ? faute de frappe ?

Économie

- L'aéroport principal de Bordeaux se trouve à Mérignac, construit en 1917 (aéroport de Bordeaux - Mérignac).

- Mérignac est aussi le siège social de grandes sociétés : Filhet-Allard (Assurances), Oxbow (équipement sportif), AT Internet (web analytics), Cultura, Sabena Technics, Groupe Temsol...

- Groupe Laser - Galeries Lafayette avec les entités Cofinoga et Mediatis.

- Dassault Aviation

- TAT Industries - Ex EADS Sogerma Services

- Fly-n-Sense

- Le territoire de Mérignac compte encore, à l'intérieur même de la rocade, deux vignobles importants, d'appellation pessac-léognan en graves, les châteaux Pique-Caillou et Luchey Halde, dans le quartier sud des Eyquems.

- Meda Pharma SAS possède à Mérignac un important site de production de médicament produisant notamment la bétadine.

- Il n'y a qu'un lycée général, le lycée Fernand-Daguin[53], et un lycée professionnel situé juste à côté, le lycée Marcel-Dassault. Ils comptabilisent à eux deux environ 2 100 élèves, venant surtout de Mérignac, de Saint-Jean-d'Illac et de Martignas-sur-Jalle, mais aussi un petit nombre d'élèves du bassin d'Arcachon.

- Mérignac accueille également le Détachement Air 204 situé à Beauséjour et la base aérienne 106 de l'armée de l'air.

- Institut de Maintenance Aéronautique (appartenant à l’UFR de physique de Bordeaux-I)

- Bordeaux Aéroparc : un grand projet communautaire est en cours d'implantation au bord des pistes de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Le concept de ce parc technologique et scientifique est inspiré du technoparc de Saint-Laurent au Québec (arrondissement de Montréal). Situé au cœur du pôle mondial de compétitivité Aerospace Vallée, Bordeaux Aéroparc propose un environnement de haute qualité pour l'accueil et l'implantation des entreprises du secteur aéronautique, spatial et défense ; spécialement les PME-PMI haute technologie. Il constituera un centre de ressources spécialisé dans les systèmes embarqués, la sûreté et la sécurité, les activités de géolocalisation, les systèmes de drone et l'aménagement cabine.

- Depuis 2005 seuls six avions[54] au monde réalisent des vols paraboliques afin de recréer les conditions des vols spatiaux. L'A300 « Zéro G » exploité par Novespace (filiale du CNES) est basé à Mérignac. Une trentaine de vols paraboliques par an permettent de mener de nombreuses expériences scientifiques en apesanteur. Jean-François Clairevoy, astronaute français, est PDG de Novespace.

- En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 28 528 €, ce qui plaçait Mérignac au 16 698e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[55].

Viticulture

Mérignac est une commune viticole française du vignoble des Graves. Elle fait partie des communes viticoles de Bordeaux autorisées à produire les vins : AOC Pessac-Léognan, AOC Crémant de Bordeaux, AOC Bordeaux supérieur, AOC Bordeaux, AOC Graves et AOC Graves supérieures[56].

Lieux et monuments

Architecture

- La Chartreuse de Foncastel: ancienne maison de campagne des archevêques de Bordeaux, du XVIe siècle à la Révolution. La demeure actuelle est édifiée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vendue comme bien national de première origine elle devint résidence d'été d'une famille de banquiers bordelais. L'un d'entre eux fit édifier au XIXe siècle le portail d'entrée du domaine, dans lequel furent inclus des vestiges du XIVe et XVe siècle de la décoration sculptée du cloître de la cathédrale de Bordeaux, alors en démolition. La fontaine du XVIIe siècle fut déplacée après inventaire. Dans le parc, sont érigées deux colonnes de l'ancien dais de la cathédrale. Les façades et les toitures de la chartreuse sont inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en février 1977[57]

- La Tour de Veyrines : donjon du XIVe siècle qui dépendait d'un château médiéval disparu, siège de la seigneurie du même nom appartenant à la ville de Bordeaux ; rez-de-chaussée transformé en chapelle — oratoire — au XVIe siècle, décorée de peintures murales évoquant la vie de Jésus et quelques scènes hagiographiques. Érigée à proximité du ruisseau les Ontines, non loin du collège les Eyquems, la tour est répertoriée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1862, puis classée en 1875[58]. La Tour est une propriété privée appartenant à la famille Moulet de la Raitrie.

C'est grâce aux frères Cassigni, géographes italiens mandatés par Louis XIV, que la Tour est toujours debout. En effet ils la choisirent comme borne au moment de la réalisation des cartes géographiques du Royaume de France.

- Le Château Bourran : chartreuse d'inspiration classique remaniée pour l'armateur Ravezies en 1870 par Jules et Paul Lafargue. Elle trône au sein d'un ancien domaine viticole. Au XVIIe siècle, les Bourran, une famille de parlementaires bordelais en fit son lieu de villégiature entouré d'un vignoble, pour déguster son propre vin, comme il était de bon ton à cette époque[59], puis les Minimes de Bordeaux s'installent sur le domaine.

- Au XVIIIe siècle,Le domaine viticole appartenait au marquis de Cazeaux, président à mortier du Parlement de Bordeaux, et, depuis 1768, à François-Armand de Saige, maire de Bordeaux en 1791 et guillotiné sous la Terreur. Le domaine, vendu comme bien national en 1793, appartiendra à Louis Marcotte de Quivières, maire de Mérignac, conseiller général de Gironde et ancien sous-préfet . Il fut acquis en 1865 par l'armateur Emile Ravesies et son gendre, le banquier bordelais Léopold Piganeau. Le sculpteur Tapiau propose des éléments de décoration : les pièces sont ornées de décors peints et de boiseries.

- Propriété du département : École normale d'instituteurs puis IUFM, ESPE d'Aquitaine et enfin INSPE de l'académie de Bordeaux.

- Le parc a été aménagé par le paysagiste Louis Le Breton. Le Château et le parc sont inscrits aux monuments historiques[60]

- Le Château Le Burck : daté du XVIIIe siècle, propriété de la ville de Mérignac depuis 1964. D'abord bâtiment d'agrément des familles Clock, Vignes puis Journu, il sera agrandi de deux ailes basses de style néoclassique dès le XIXe siècle, dont une accolée à la tour subsistante du XIII° siècle. Producteur de vin de Graves sur son domaine, le château abandonnera son caractère viticole en 1929. La tour historique sera transformée en bureau de poste puis rasée dans les années 1990. On peut en voir une reproduction sur les anciennes étiquettes de vin du château ou sur le blason de la ville de Mérignac (contrairement à ce qui est indiqué officiellement). Il fait aujourd'hui office de centre social.

- Le Château Picque-Caillou : édifié en 1756 par l'architecte Jean Laclotte, il gouverne un vignoble qui connut un regain d'exploitation à partir de 1947, après son rachat par Étienne Denis. Le domaine développe encore aujourd'hui un vin de Graves d'appellation Pessac-Léognan, à partir de cépages rouges Merlot et Cabernet-Sauvignon, et blancs Sauvignon et Sémillon.

- Le Château dit Maison Noble du Parc ou d'Espagne : connu depuis le XIIIe siècle, il fut successivement dans les familles d'Espagne et Larroque, au Moyen Âge, avant d'être longuement propriété de la famille de Lestonnac du XVIe au XVIIe siècle. Le château fut ensuite cédé au comte de Fumel, puis vendu à Jacques de Brie (écuyer, seigneur de Tiffore) en 1752, qui le proposa à la ville de Bordeaux[61]. Chavailles, conseiller au parlement de Guyenne, en fit plus tard sa demeure. Le banquier bordelais Laffargue en prit possession en 1852. Rebâtie et agrandie très considérablement à cette époque par Ferrand (maître d'œuvre), en s'inspirant du style de l'édifice précédent qui datait des XVIe et XVIIe siècles. L'ancien château était vraisemblablement en partie conservé dans celui du XIXe siècle. Le château fut la résidence du roi de Monténégro, en exil pendant la Première guerre mondiale[62], puis occupé par les Allemands et transformé dès en Quartier Général du général von der Chevallerie, alors commandant de la 1re armée basée à Bordeaux[63]. L'ensemble du domaine - dont la tour dessinée par Gillet- sera entièrement rasé dans les années 1960 pour accueillir une série d'immeubles résidentiels et un lotissement.

- Le Château de Loignac : vaste maison de maître érigée à la limite de Mérignac au milieu du XVIIIe siècle par la famille Séguineau, possesseur de plantations aux Antilles, elle connut un incendie majeur après 1810 et fut reconstruite dans sa configuration actuelle. Acquise vers 1840 par la famille Tocqueville, elle fut dotée d'un hippodrome qui accueillit brièvement, entre 1853 et 1854, des épreuves de tauromachie, avant de servir finalement de dépôt de remonte. Elle héberge depuis la caserne de gendarmerie mobile, majorée d'immeubles contemporains, rue Séguineau.

- La Chartreuse de Fantaisie : bâtie sur les ruines d'une ancienne chapelle castrale du XIIe siècle, elle daterait au moins de la fin du XIXe siècle d'après le cadastre local de 1810. L'édifice se trouve à proximité de la tour de Veyrines, il appartenait encore jusqu'en 1962 à la famille Denis, propriétaire des domaines Picque-Caillou et Chêne-Vert. Caractérisée par une entrée à quatre colonnes néoclassiques, elle tient lieu de maison de quartier aux Eyquems depuis 1995.

- La Fontaine d'Arlac : structure couverte et fermée, de plan rectangulaire, édifiée au XVIIIe siècle en pierre de taille. La fontaine recueille plusieurs sources naturelles au sein de huit réservoirs. Entre autres particularités, la porte d'accès s'ouvre sous un arc en plein cintre et l'une des façades extérieures propose un bassin de petite taille, encore aujourd'hui alimenté en eau.

- L'Immeuble Gillet : bâtiment édifié sur l'ancien site du Château du Parc entre 1965 et 1967, dessiné par l'architecte français Guillaume Gillet[64]. L'immeuble de 15 étages, nommé tour des « Chênes Verts », se dresse au centre de Mérignac à proximité de la Vieille Église et de la Médiathèque. Il se distingue par une haute claustra de bois massif sur la façade nord-est, et par de subtiles proportions qui allègent son aspect monobloc.

- La Glacière : édifice du XVIIIe siècle, fut la propriété du Couvent des Minimes, louée à Armand Saige (futur Maire de Bordeaux), qui fit bâtir en 1775, puis vendu à la famille Piganeau, ce bâtiment était destiné à la conservation des pains de glace récoltés sur le lac du château Bourran ou importés des Pyrénées, pour satisfaire les envies de sorbets de quelques nantis à la mode de Paris. La Glacière a ensuite été acquise par la famille Bichon en 1907. Sa structure circulaire frôle l'avenue de Mérignac sous un immense pin maritime hélas abattu par les promoteurs immobiliers prétextant la tempête début 2009. Le terrain a depuis subi une division parcellaire, puisqu'une partie a été bâtie en immeuble d'habitation. Le bâtiment de la glacière et l'échoppe mitoyenne ont été rénovés puis revendus à des propriétaires privés. La Glacière a donné son nom à un quartier et à une association. C'est aussi le nom de la salle des fêtes de ce quartier, qui jouxte l'ancienne école de la Glacière abandonnée. La parcelle derrière l'école, au 46 avenue de la Marne, porte aussi le nom de La Glacière au cadastre et abrite une chartreuse du XVIIIe et un espace vert remarquable, recélant d'innombrable essences d'arbres. Un projet de PAE est en cours dans le quartier de la Glacière.

La nouvelle église Saint-Vincent

La nouvelle église Saint-Vincent - La Maison Carrée d'Arlac, dit Château Peychotte, monument néoclassique édifié entre 1785 et 1789, classé le , est en train d'être entièrement réhabilitée, agrandie par un volume souterrain rectangulaire de 3 000 m2 après des années où elle fut laissée à l'abandon.

- La Vieille-Église Saint-Vincent de Mérignac du XIIe siècle est aujourd'hui utilisée comme salle d'exposition par la commune. Elle se situe dans le centre de Mérignac, à proximité de l'église contemporaine. Gravement endommagée lors d'un incendie déclenché par la foudre, au soir du , elle a depuis été entièrement restaurée dans l'esprit d'origine. De style roman la bâtisse comporte néanmoins quelques ajouts gothiques, comme la petite chapelle circulaire à ogives accolée à l'absidiole nord. L'église est répertoriée à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le [65].

.jpg.webp) Vieille église Saint-Vincent, de style roman

Vieille église Saint-Vincent, de style roman - La nouvelle église Saint-Vincent, située sur la place Charles-de-Gaulle, a été construite durant la seconde moitié du XIXe siècle en style néo-gothique. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[66].

- Le Moulin de Noès.

Les espaces verts

En dépit d'une urbanisation vigoureuse, quelques surfaces verdoyantes subsistent sur la commune d'où se distinguent huit parcs aménagés. Sept des huit parcs de la ville ont reçu le label EVE (Espace vert écologique) délivré par Ecocert. Pour obtenir ce label, le service des espaces verts a dû respecter dix critères stricts autour de la biodiversité, parmi lesquels une limitation de la consommation d'eau, l'interdiction des pesticides et la présence d'un tri sélectif dans les parcs :

- les Jardins de la Maison Carrée : comprennent sur 9 000 m2 trois terrasses, un escalier de pierre restauré et un double alignement de platanes protégés ;

- le parc de Bourran : inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1992 avec son pont romantique en fausse ruine et sa cascade artificielle, il déploie 18 ha agrémentés d'un vaste plan d'eau, d'essences variées et de pelouses à compositions florales ; le parc propose des aires de jeu et s'anime d'animaux exotiques ;

- le bois du Burck : 38 ha en accès libre composés essentiellement de pins et de chênes, bordés au sud par le ruisseau Le Peugue. Le bois qui borde un vignoble dispose de deux parcours de santé, d'aires de pique-nique et d'une aire de jeu.

- Le parc du château : aussi appelé parc de Mérignac, il constitue ce qu'il reste de la forêt giboyeuse originelle du château de Mérignac rasé dans les années soixante au profit d'immeubles résidentiels. Il offre 24 ha de pinède chênaie atlantique et abrite une faune variée directement observable. Un parcours de santé ouvert en permanence avec différents agrès y chemine. Les tempêtes successives depuis 1999 et la fréquentation ayant sévèrement meurtri sa pinède et son écosystème, il bénéficie d'une campagne de régénération semi naturelle, avec des zones protégées laissées au développement naturel et des zones replantées[67] ;

- le parc du Luchey : situé dans le quartier d'Arlac, ce parc comporte un cheminement piéton, une prairie naturelle, un kiosque à palabres, un verger. Du mois de juin au mois de novembre, y est créée une « prairie fleurie » où il est possible d'y cueillir des fleurs ;

- le parc de Tenet : inauguré en , ce parc de 2 ha est situé dans le quartier d’Arlac. Il présente des zones boisées riches en essences diverses : érable champêtre, séquoia « toujours vert », micocoulier de Virginie, séquoia géant, charme commun, chêne pédonculé, cyprès chauve, platane à feuilles d’érable. Une aire de jeux et deux tables de pique-nique ont également été installées. L'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public de la Gironde (ADPEP 33) est propriétaire depuis 1929 du Château Tenet, construit en 1862 et situé au nord-est du parc d'une surface totale de 4 ha, dont la moitié est mise à la disposition de la ville de Mérignac.

Cet établissement n'accueille plus d'élèves depuis 2004 et l'école de plein air conventionnée avec l'Éducation nationale a donc fermé. Puis en 2013, une résidence étudiante à loyer modéré est ouverte[68]. Le château Tenet accueille depuis décembre 2017 des mineurs non accompagnés (MNA), des migrants venus d'Afrique. Ils sont pris en charge par le Département via l'association Emmaüs Gironde[69] ; - le parc Saint-Exupéry : quelques arbres bicentenaires bordant un plan d'eau sur 5 ha ;

- le parc du Vivier : domaine de 9 ha entourant l'hôtel de ville de Mérignac. Le parc comporte deux étangs animés d'une faune originale, dont des tortues (cistudes), cygnes, canards et carolins, et s'étend en de vastes pelouses plantées d'essences du monde entier. Situé près de la salle de spectacle du Pin Galant et du stade Robert-Brettes, il dispose d'une aire de jeu.

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué trois fleurs à la commune[70].

Vie locale

Culture

Le Pin Galant constitue une vaste salle de spectacle de 1 410 places, située à proximité du stade Robert-Brettes et de la mairie. Elle propose une programmation de concerts, de pièces de théâtres, de spectacles et conférences divers, ainsi qu'un pavillon de restauration et/ou d'exposition de 1 300 m2. La salle de spectacle a été entièrement remise aux normes en 2011.

La Médiathèque de Mérignac, qui siège à côté de l'église du centre, offre en plus de la consultation d'ouvrages et d'œuvres sur tout support une « cyberbase » permettant l'accès à l'internet, une salle d'exposition thématique et une salle de conférence, qui accueille entre autres chaque mois un cycle sur l'architecture. Elle s'appelle Médiathèque Michel Sainte-Marie depuis une décision du conseil municipal en avril 2019[71].

Mérignac-Ciné, qui fait face à l'église du centre, dispose de quatre salles accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le Krakatoa est une salle de concert de 250 à 1 200 places, essentiellement pop/rock, proposant également l'enregistrement en direct, en pré-production ou pour maquettes, ainsi qu'un accompagnement technique pour les groupes.

Le Conservatoire municipal, qui siège à Capeyron, dispense des cours de danse, musique, théâtre et arts plastiques grâce à une équipe de 41 professeurs, de la base jusqu'au troisième cycle.

La Vieille-Église Saint-Vincent : ce lieu d'exposition a rouvert ses portes en mai 2005 après avoir été ravagé par un incendie en août 2001. La rénovation, réalisée par les architectes Caroline Dupuis-Maréchal et Évelyne Ballion, a été distinguée par un « Ruban du patrimoine ». La Vieille Église Saint-Vincent a accueilli les œuvres de nombreux artistes: Robert Combas, Carole Benzaken, Jacques Villeglé, Gérard Garouste, Jean Dieuzaide...

Festival Hypermondes

Le festival Hypermondes est un festival consacré aux mondes de l'imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique). Il se déroule courant octobre, à Mérignac, depuis l'année 2021[72] - [73]. Il a été co-fondé par Natacha Vas-Deyres, Fabrice Carré, Franck Selsis, l'éditeur André-François Ruaud[74], et un collectif d'auteurs, de libraires, de professionnels de la communication et de chercheurs[74]. Porté par l'association éponyme, il tire son nom de la collection française de romans de science-fiction Les Hypermondes, aux éditions La Fenêtre ouverte (LFO), première collection de science-fiction en France mise en place et dirigée par Régis Messac[75].

Le festival se déroule sur trois jours et mêle tous les genres de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique), ainsi que de nombreux médias (romans, bandes-dessinées, cinéma, jeux vidéo, séries). Il collabore étroitement avec les universités bordelaises[74] - [76].

Initialement prévue en mais reportée à cause de la pandémie de Covid-19[77], la première édition du festival se tient en . Elle est présidée par la chercheuse Natacha Vas-Deyres[74] et parrainée par les auteurs de science-fiction Pierre Bordage et Catherine Dufour[74].

La deuxième édition est prévue les et , sur le thème « Utopies »[78].

Jeunesse

Environ 5 500 enfants sont inscrits dans les 16 écoles maternelles et les 14 écoles primaires réparties dans les différents quartiers de Mérignac. La ville gère le bon état des locaux et du matériel scolaire et met à la disposition des élèves et enseignants des moyens de fonctionnement tels que l'équipement des écoles, la restauration scolaire, les TAP, l'accueil périscolaire, l'accès aux installations sportives et l'intervention d'éducateurs sportifs municipaux, les transports scolaires, les classes de découvertes. Mérignac soutient également l'accès des jeunes aux nouvelles technologies.

Plus de 4 700 enfants fréquentent chaque jour les restaurants scolaires de Mérignac. Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)[79] se charge de la préparation des repas. Cuisinés selon le procédé de « basse température », ils sont acheminés vers les différents restaurants scolaires par « liaison froide » avant d'être servis aux enfants par les équipes de restauration scolaire municipale, selon les normes de sécurité en matière d'alimentation. La qualité des repas et la satisfaction des enfants sont suivies par l'intervention d'une commission de restauration et de diététiciens. Pendant cette période d'interclasse, les enfants restent sous la responsabilité d'une équipe d'animateurs qui veille à leur bonne alimentation, et qui en plus d'une fonction d'encadrement et de surveillance, leur propose des activités.

Les TAP (Temps d'Activités Pédagogiques) sont proposés gratuitement aux enfants scolarisés dans les écoles de Mérignac. Ces activités de découverte et d’éveil, sont optionnelles et organisées au sein des écoles ou à l’accueil de loisirs de proximité. Sur inscription auprès de chaque coordinateur périscolaire, elles sont adaptées aux différentes tranches d'âge. Trois parcours au choix sont proposés aux élèves du CP au CM2 :

- Les ateliers de découverte et d’éveil : activités de découverte, pratiques sportives ou artistiques de 15:45 à 17:15.Afin de garantir le bon déroulement des ateliers, les familles doivent attendre la fin de la séance à 17:15 pour venir chercher leur enfant. Les équipes d'animateurs professionnels de la ville de Mérignac sont les premiers intervenants sur ces temps. Des éducateurs sportifs, des professionnels de la culture, des intervenants extérieurs (expression corporelle, arts, sports, musique, culture, innovation, développement durable) et des associations sportives, les maisons de quartier ou les associations culturelles viennent en renfort de ces équipes d'animation pour diversifier et étoffer l'offre d'activités proposées aux enfants lors des ateliers ;

- L’étude surveillée : ce temps est encadré par des professeurs des écoles volontaires et/ou des animateurs, qui accompagnent les enfants pour les aider dans leurs devoirs ;

- Les activités "temps libre" : des activités, des jeux, des moments de détente pour lire, rêver ou ne rien faire sont proposés par les équipes d’animation en fonction des envies des enfants. Ce parcours permet aux parents qui le peuvent de venir chercher leur enfant à partir de 16:30.

Pour les maternelles, des « temps détente » sont mis en place afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques.

Les accueils périscolaires prennent en charge (avant et après la classe) les enfants scolarisés dans les différents établissements que compte la ville. Ils représentent un lieu de transition entre les familles et l'école ainsi qu'un espace de jeux et de convivialité ; un goûter y est gratuitement servi. Les activités et la surveillance des enfants sont encadrées par une équipe d'animateurs qualifiés. Ce service s'adresse en priorité aux enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle.

L'accueil de loisirs du mercredi après-midi accueille les enfants inscrits dans l’école ou dans le centre de loisirs de proximité. Le mercredi après-midi est un temps propice au jeu, au divertissement, et contribue à la socialisation et à l’apprentissage de la vie en collectivité. Il encourage la découverte et l’ouverture d’esprit des enfants par une proposition d’activités variées (grands jeux, ateliers ludiques, sportifs, manuels, sorties de proximité) et s'inscrit pleinement dans le projet pédagogique.

Pendant les vacances scolaires, Mérignac met également à la disposition des familles 5 centres de loisirs, répartis dans plusieurs quartiers : Beaudésert, Beutre, Le Burck, Capeyron et Le Parc. Ils accueillent les enfants de 3 à 12 ans répartis sur différents groupes selon leur catégorie d'âge. Ils prennent en charge les enfants pendant les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à la journée (de 9 h à 17 h) ou à la demi-journée (de 9 h à 13 h/13 h 30 ou de 13 h/13 h 30 à 17 h : départs et arrivées des enfants entre 13 h et 13 h 30 après la restauration). Un encadrement de professionnels de l'animation assure des activités et des sorties ludiques à but pédagogique en rapport avec le projet éducatif de la ville. Un service d'accueil de centre de loisirs est également mis en place de 7 h à 9 h le matin (avant la journée de centre) et de 17 h à 19 h le soir (après la journée de centre). Les enfants sont alors sous la surveillance d'une équipe d'animateurs d'accueil (avant l'arrivée ou après le départ de leurs animateurs de la journée). Le déjeuner et le goûter, fournis par la ville, sont servis par les animateurs et compris dans le tarif de la journée de centre de loisirs. La ville propose aussi plusieurs séjours de vacances encadrés par une équipe d'animation, en période de vacances. L'ensemble de ces activités emploie un grand nombre d'agents territoriaux, entre autres 250 animateurs périscolaires, 85 Atsem[80], 120 agents de restauration et d'entretien.

Depuis quelques années, un compte en ligne permet aux familles de gérer les réservations et le paiement des prestations périscolaires.

La ville gère aussi plusieurs crèches collectives et haltes-garderies ainsi qu'un service d'accueil familial qui permet l'accueil des enfants au domicile de plus de 60 assistantes maternelles municipales. La commune compte aussi quelques crèches associatives.

Environ 4 500 collégiens et lycéens se répartissent sur 4 collèges (le collège de Bourran, le collège de Capeyron, le collège des Eyquems et le collège Jules-Ferry) et 2 lycées (le lycée Fernand-Daguin et le lycée professionnel Marcel-Dassault).

Enfin, la commune compte une douzaine de centres socio-culturels.

Sports

.JPG.webp)

.JPG.webp)

Principaux clubs :

Le principal club de sport de Mérignac est le Sport Athlétique Mérignacais (SAM), avec une trentaine de sections.

- SA Mérignac football

- Mérignac Handball

- Mérignac Vélo Club

- Circuit de Mérignac

- Association sportive Mérignac rugby

- SA Mérignac rink hockey

Bowling international de l'avenue de la Marne

Bowling international de l'avenue de la Marne - SA Mérignac basket-ball

- Bowling (inauguré le 17 mai 1969 par l'ancien maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delamas et définitivement fermé le 12 juillet 2017)

- SA Mérignac tennis de Table

- Girondins de Bordeaux haltérophilie

- Squash du jeu de paume

- SA Mérignac escrime

- SA Mérignac aïkido

La commune met à disposition 4 stades pour le SAM dont le stade Robert-Brettes (5 600 places dont 3 558 assises[81]) et le stade du Jard, 4 salles omnisports, 4 gymnases, 2 complexes de tennis couverts et ouverts, 4 salles de squash et un jeu de paume, un circuit de compétition auto-moto, un stade nautique à deux bassins et une fosse à plongeons, ainsi que divers parcours santé au sein des parcs.

Mérignac dispose également d'un second club de football, le Football Club des Écureuils de Mérignac-Arlac, club issu d'un patronage du quartier d'Arlac. L'équipe fanion du club évolue en Championnat de France de football de National 3 au stade Joseph-Antoine Cruchon. Rio Mavuba, ancien joueur professionnel du Lille OSC et du Football Club des Girondins de Bordeaux, y termine actuellement sa carrière de footballeur.

La commune possède également son club de Bowling, qui a été récompensé en septembre 2017 par l'actuel Maire de Mérignac, Alain Anziani. Ce bowling a été rasé, dans les années suivantes (2019/2020), pour laisser place à des immeubles sociaux.

Technologies de l'Information et de la Communication

La ville de Mérignac est présente depuis 1998 sur internet. En plus de merignac.com, porte d’entrée institutionnelle de la ville sur la toile, la commune mène depuis début 2009 une stratégie de communication d’ampleur sur l'internet et les principaux réseaux sociaux, notamment par une présence sur Twitter et Facebook. En , un portail d’informations pratiques (se loger, se divertir…) sur Netvibes a été lancé pour compléter les sources d’informations à l’attention des Mérignacais et des nombreux voyageurs qui arrivent à Mérignac par son aéroport. Des outils tels que les réseaux sociaux ou Netvibes permettent à la ville d’informer régulièrement les habitants et visiteurs sur les évènements culturels, sportifs ou économiques et de multiplier sa visibilité et ses portes d’entrées sur internet.

En complément la ville a créé des blogs d’information pour son Agenda 21 ou encore pour des manifestations telles que le centenaire de l’aéronautique à Bordeaux-Mérignac.

Depuis 2010, la commune de Mérignac a été récompensée plusieurs fois par le label « Ville Internet @@@@@ »[82].

Centenaire de l'aéronautique en 2010

Dès 1910, Marcel Issartier aménage un morceau de terrain de Beaudésert, à Mérignac, pour en faire le rendez-vous des premiers pilotes de l’agglomération bordelaise. C’est ensuite en 1917 que le site est transformé en aérodrome « d’État », quand le ministère de la Guerre décide d’y implanter un « camp d’aviation » d’une quarantaine d’hectares. Cent ans plus tard, cet aérodrome est devenu un aéroport international de plus de 800 ha, centre d’un pôle industriel et commercial de plus de 10 000 emplois. Il a permis de développer dans son sillage un tissu économique dense et dynamique, en termes d’activités et d’emplois.

En 2010, l’agglomération bordelaise s'est mobilisée pour fêter 100 ans d’aéronautique. L’association « 100 ans d’aviation à Bordeaux-Mérignac », cheville ouvrière de l'évènement, a réuni des représentants de l’État et des collectivités locales, l’aéroport, les industriels (Baas en particulier), les associations de promotion scientifique, historique, économique et sociale, l’Armée et l’Éducation nationale, les médias régionaux, des personnalités qualifiées.

L’année a été jalonnée de manifestations telles que des meetings aériens, des spectacles sons et lumières, des expositions.

Personnalités liées à la commune

Par ordre alphabétique :

- Antoine Bondaz : chercheur français ayant vécu à Mérignac ;

- Robert Brettes (1902 - 1974) : maire de Mérignac du 1er septembre 1944 à 1974, député puis sénateur de la IVe République ;

- Nicolas Canteloup (1963 -) : humoriste, né et ayant vécu à Mérignac ;

- Albert Dupouy (1901 - 1973) : joueur de rugby à XV, mort à Mérignac ;

- Marcel Gounouilhou (1882 - 1939) : homme politique, mort à Mérignac ;

- Jean Lacou (1820 - 1908) : poète français et occitan, journaliste, inventeur de la pédale pour mouvoir un tricycle ;

- Ray Letellier (1921 - 2009) : artiste peintre du courant de la figuration contemporaine, ayant vécu à Mérignac de 1967 à 1981 ;

- André Marceau (1946 -) : évêque français, ordonné prêtre à Mérignac ;

- Louis Marcotte de Quivières (1815 - 1899) : un des grands mécènes artistiques du XIXe siècle, maire de Mérignac et conseiller général de Gironde ;

- Jean Samazeuilh (1891 - 1965) : joueur de tennis français, mort à Mérignac ;

- Émile Rummelhardt : ancien joueur professionnel et entraîneur de football français ;

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Baurein, Variétés Bordeloises, t. 1, Bordeaux, , 2e éd. (1re éd. 1786) (lire en ligne) : article 2.XLIII, pages 399-416.

- Yvette Sémard, préf. de Gilles Perrault En souvenir de l'avenir. Au jour le jour dans les camps de Vichy 1942-1944. La Petite Roquette, les camps des Tourelles, d'Aincourt, de Gaillon, de La Lande et de Mérignac. éd. L'Arbre verdoyant, Montreuil, 1991. 197 p. (ISBN 9782867180224)

- Ginette Gilliard et Pierre Gilliard, Origine et essor des quartiers de Mérignac, éditeur P-F&G. Gilliard, 2009 (2e édition), 236 p. (ISBN 978-2-9518312-1-6)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel

- Mérignac sur le site de l'Institut géographique national (archive)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Diccionari toponimic occitan de Gironda », sur locongres.org (consulté le ).

- Ruhard (J.-P.), ministère de l'Industrie, bureau de recherches géologiques et minières, Réalisation d'un forage et d'une unité d'exploitation géothermique, rapport 83-SGN-500-AQI, Service géologique régional d'Aquitaine, Pessac, pages 2-3.

- H. Astie et J. Chamayou, Les eaux souterraines en Gironde, Service géologique régional Aquitaine du BRGM, mars 1977.

- Étude de la vulnérabilité de la ressource en eau, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Bordeaux, avril 2006.

- Base de données BASOL sur les sites et sols pollués, DREAL (SREI), site décharge de Martignas, ileu dit Montfaucon, Ministère de l'Écologie, 17 mars 2011 fiche

- IGN, Pégorier (André), Les noms de lieux en France, glossaire des termes dialectaux, Commission de toponymie 2006.

- Syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource en eau du département de la Gironde, Smegreg

- Météo France, « 15 juillet 2003 - Orages meurtriers sur le Sud-Ouest », in pluiesextremes.meteo.fr, article

- « Fiche du Poste 33281001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bordeaux », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Le réseau TBM à compter du 2 mai 2023

- Le réseau TBM à compter du 4 septembre 2023

- « Présentation du BHNS - Bordeaux Métropole », sur www.bordeaux-metropole.fr (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Mérignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Le risque feux de forêts. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Mérignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Librairie Guénégaud, Paris, 1979. p. 435, sous Margny-aux-Cerises.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Op. cité.

- Archives Communales, Mérignac : 4000 ans d'histoire, in Les Ondes du Vivier, numéro 74, mai 2000, pages 1 et 5.

- Marie-Claude Jean & Dominique Barraud, Marcel Issartier - Débuts de l'aviation à Bordeaux-Mérignac, Éd. de l'Entre-deux-mers, Collection « Mémoire Contemporaine », 2001. (ISBN 2-913568-15-7).

- Peter Gaida, Camps de travail sous Vichy : les Groupes de travailleurs étrangers (GTE) en France et en Afrique du Nord Française pendant la Seconde Guerre mondiale, université de Brême (Allemagne), université Paris I Sorbonne, 2008 Résumée (en 3 langues)

- Archives Départementales de la Gironde

- Emanuel FILHOL, « L'internement et la déportation de Tsiganes français sous l'Occupation : Mérignac-Poitiers-Sachsenhausen 1940-1945 », Revue d'histoire de la Shoah, no 170, 2000, p. 136-182.

- Julien (Pierre), Médailles, in Revue d'histoire de la pharmacie, p. 166, volume 68, numéro 246, septembre 1980.

- De nombreuses colonnes romaines étaient encore enfouies lors du début du chantier - source : http://batisseurs.dv-construction.fr/merignaclaglaciere/component/option,com_expose/Itemid,51/)

- « Liste partielle des anciens maires de Mérignac », sur annuaire-mairie.fr, (consulté le ).

- (Gilliard et Gilliard 2009, p. 25 et 30).

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Mérignac, consultée le 1er février 2018

- Annuaire des villes jumelées

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr, consulté le 28 juillet 2014.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Lycée Fernand-Daguin

- Un McDonnell Douglas C-9B Skytrain II pour la Nasa, un Falcon 20 pour la Canadian Space Agency, un T-39 Sabreliner Condor pour l'Ecuadorian Space Agency, un Ilyushin Il-76 pour l'agence russe, un Boeing 727 pour la Zero Gravity Corporation (États-Unis), et l'A300 ZEro G du Cnes.

- « Indicateurs de structure et de distribution des revenus en 2010 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le ).

- Placido Llorca, « http://www.vin-vigne.com/commune/Merignac-33700.html », sur Vin Vigne, (consulté le ).

- « Notice de la Chartreuse de Fontcastel », notice no PA00083627, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Monuments classés de Mérignac (Gironde)

- (Gilliard et Gilliard 2009, p. 65).

- « Notice du Château de Bourran », notice no PA00083909, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Henry Ribadieu, « Château du Parc », in Les Châteaux de la Gironde : mœurs féodales, détails biographiques, légendes, notices archéologiques, épisodes de l'histoire de Bordeaux au moyen âge et dans les temps modernes, état actuel des domaines, J. Dupuy, Bordeaux, 1855, pages 435-436.

- Château de Mérignac, résidence du roi de Monténégro : [photographie de presse] / [Agence Rol], (lire en ligne).

- Mérignac durant l'occupation : juin 1944 sur ffi33.org

- Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris

- Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine

- « Eglise paroissiale Saint-Vincent », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Merignac.com, Parc du château : un chantier pour l'avenir, 24 juin 2010 article

- « Inauguration officielle du Château Tenet, une résidence étudiante. », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- « Gironde : le nombre de jeunes migrants a doublé en 3 ans », (dont vidéo de 1:56), sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- Olivier Delhoumeau, « Mérignac : la médiathèque portera le nom de Michel Sainte-Marie », Sud Ouest, (ISSN 1760-6454).

- (en) « Hypermondes, le festival de l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine », sur ALCA Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- Frédérique Roussel, « Au festival Hypermondes, des robots et des hommes », sur Libération (consulté le )

- « “Hypermondes” : l’anthologie d’un festival SF né sous le signe des robots », sur Télérama (consulté le )

- « Festival. Les Hypermondes voient le jour ce week-end », sur L'Humanité, (consulté le )

- Olivier Delhoumeau, « Mérignac : la science-fiction s’empare du centre-ville ce week-end », Sud Ouest, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )

- Laurent-Pierre Gilliard, « Report du festival – Festival HYPERMONDES » (consulté le )

- « Festival HYPERMONDES – Le festival de l’imaginaire en Nouvelle-Aquitaine » (consulté le )

- Le SIVU est la cuisine centrale de la ville, établissement public regroupant les villes de Mérignac et Bordeaux.

- Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

- http://france.stades.free.fr/SITE/DISTRICTS/BORDEAUX/MERIGNAC%20Brettes/merignac_brettes.htm

- Palmarès 2010 des Villes Internet sur le site officiel de l'association. Consulté le 17/12/2009.