Extinction de l'Holocène

L'extinction de l'Holocène (aussi nommée sixième extinction ou entrée dans l'Anthropocène) est le nom donné habituellement à l'extinction massive et étendue des espèces durant l'époque contemporaine, dite « moderne », de l'Holocène, qui continue actuellement. L'extinction massive actuelle est entièrement due à l'activité humaine, ce qui inclut la fragmentation des territoires, la déforestation, la destruction des habitats, la chasse, le braconnage, l'introduction d'espèces invasives, la pollution et le changement climatique. Les effets cumulatifs et la synergie entre ces facteurs peuvent avoir un impact environnemental encore plus important.

_(14576727409).jpg.webp)

Ces extinctions concernent de nombreuses familles de plantes et d'animaux. Au début de l'Holocène, après la dernière glaciation, ce sont surtout les continents et les îles nouvellement peuplés par Homo sapiens qui ont vu leurs grandes espèces disparaître. Depuis le début du XIXe siècle, avec une accélération constante depuis les années 1950, les disparitions concernent des espèces de toutes tailles et ont surtout lieu dans les forêts tropicales humides, qui ont une grande biodiversité. Le taux d'extinction actuel pourrait être de 100 à 1 000 fois supérieur au taux moyen naturel constaté dans l'évolution récente de la biodiversité[3] - [4]. En 2007, l'Union internationale pour la conservation de la nature évalue qu'une espèce d'oiseaux sur huit, un mammifère sur quatre, un amphibien sur trois et 70 % de toutes les plantes sont en péril, sur les un peu plus de 41 000 espèces qu'elle a évaluées[5] - [6].

Chronozones de l'Holocène

(années « calibrées AP », avant le présent)[7]

- Préboréal : 12 080 à 10 187 AP

- Boréal : 10 187 à 8 332 AP

- Atlantique : 8 332 à 5 166 AP

- Subboréal : 5 166 à 2 791 AP

- Subatlantique : de 2 791 AP à l'Anthropocène

Dénomination

On parle d'une extinction massive et de sixième extinction[8] car le nombre des disparitions est comparable, sur une courte période, aux « cinq grandes » extinctions massives qui ont marqué le passé géologique de la Terre[3]. L'expression « sixième extinction » a été popularisée par Richard Leakey et Roger Lewin[9] en 1995 et ultérieurement par Elizabeth Kolbert[10] dont l'ouvrage La Sixième extinction. Comment l'Homme détruit la vie (2014) a obtenu un vif succès et remporté le Prix Pulitzer de l'essai en 2015. Pour de nombreux scientifiques, le seuil d'une sixième extinction massive est la perte de 75 % des espèces, bien que la comparaison des taux avec les extinctions précédentes soit également utilisée. Si toutes les espèces « menacées » disparaissent dans les 100 prochaines années et que le taux d’extinction demeure constant, on s'attend à ce que les vertébrés atteignent ce seuil en environ 240 à 540 ans. Si toutes les espèces en « danger critique » disparaissent dans les 100 prochaines années, on s'attend à ce que ce seuil soit atteint en environ 890 à 2270 ans. Autrement dit, on craint que des taux correspondant à une extinction massive soient très prochainement atteints, mais ce n'est pas encore le cas[8].

Les extinctions qui se sont produites en Amérique du Nord à la fin du Pléistocène et durant l'Holocène, sont regroupées sous le vocable d'extinctions du Pléistocène du Nouveau Monde. Les premières extinctions sont rapides (et même brutales, à l'échelle géologique du temps) et concernent souvent de grands animaux, appartenant à des espèces ayant parfaitement survécu à trois glaciations.

Causes

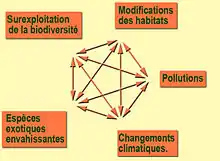

Les flèches à double sens évoquent les relations d'exacerbations qui peuvent exister entre chacune de ses causes et les autres.

Quoique d'autres facteurs puissent jouer, la plus grande partie des indices indique les activités humaines comme cause directe ou indirecte des extinctions de l'Holocène[11] - [12].

Pour la période préhistorique et protohistorique, les principales causes sont les suivantes :

- l'extermination par « surchasse » de grands animaux ;

- la transformation du milieu (anthropisation) par incendies (écobuage), défrichement, mise en culture, et leurs effets notamment d'érosion ; les grandes destructions de forêts par le feu dès la fin de la préhistoire, en Chine notamment, il y a 8 000 ans environ, ont conduit à un apport massif de sédiments et de carbone dans les cours d'eau et les estuaires ;

- le transport d'espèces dans de nouveaux milieux où elles entrent en concurrence avec les espèces locales et entraînent leur disparition.

Pour la période historique et moderne, les causes sont plus diverses et s'appliquent à plus vaste échelle :

- Selon l'ONU (dans la 3e édition de Perspectives mondiales de la diversité biologique[11]), cinq causes majeures cumulent et exacerbent mutuellement leurs effets. Ces causes sont :

- Les modifications des habitats des espèces (destruction, banalisation, fragmentation, artificialisation, déforestation, drainage, mise en culture, pollution lumineuse, etc.) ;

- La surexploitation (dont la surpêche) ;

- La pollution ;

- L'introduction d'espèces exotiques envahissantes ;

- Les changements climatiques.

- Les arbres cultivés (peupliers par exemple), les plantes cultivées en agriculture et certains animaux d'élevage sont également concernés par une perte de diversité génétique induite par la sélection et le clonage. Bien que cela ne concerne qu'un très faible nombre d'espèces, en réalité les biomasses cumulées de tous les humains avec leurs élevages et leurs plantations forment la part dominante (d'au moins un ordre de grandeur) de la macrofaune et de la macroflore[13], rendant d'autant plus préoccupant un manque de diversité génétique de plus en plus sévère de nos semences et cheptels. Par exemple chez le chien, les individus ont en moyenne 25 % d'homozigotie[14], soit l'équivalent d'avoir ses deux parents frère et sœur.

Description

Au sens large, l'extinction de l'Holocène inclut la disparition notable des grands mammifères, qu'on appelle la mégafaune, vers la fin de la dernière glaciation, entre le 13e et le 9e millénaire av. J.-C. (une des disparitions les plus célèbres est celle du mammouth laineux). Plusieurs hypothèses ont été émises, par exemple une non-adaptation de la faune au changement climatique ou la prolifération de l'homme moderne. Ces deux hypothèses ne s'excluent pas l'une l'autre. On observe un continuum d'extinctions depuis 13 000 ans. À ce titre la vague d'extinction depuis le milieu du XXe siècle[15] s'inscrit dans la continuité de celle de l'Holocène et n'en constitue qu'une accélération.

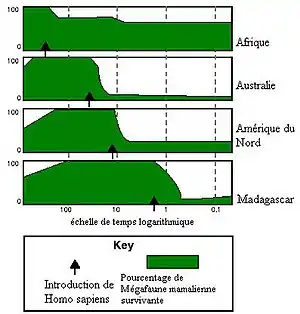

Durant les cinquante derniers milliers d'années, à l'exception de l'Afrique et de l'Asie du Sud, les espèces de plus de 1 000 kilogrammes ont disparu à 80 %, concomitamment à l'arrivée de Homo. Les espèces éteintes de moins de 45 kg sont en comparaison en très faible quantité.

Durant le XXe siècle, entre 20 000 et deux millions d'espèces se sont éteintes, mais le nombre total ne peut pas être déterminé avec précision du fait des limites de nos connaissances actuelles. Il est cependant notable que le rythme actuel de disparition constaté est supérieur à celui des cinq « grandes » extinctions. Il n'y a cependant pas d'accord général pour savoir s'il faut considérer les extinctions récentes comme un événement à part ou comme un processus en cours de croissance.

D'une manière générale, l'extinction de l'Holocène est significativement caractérisée par les facteurs humains et ce, pendant une très courte période à l'échelle des temps géologiques (centaines ou milliers d'années) par rapport à la plupart des autres extinctions. A cette échelle de temps et à celle inférieure des décennies, l'érosion de la biodiversité peut être mesurée par les variations d'abondance des populations et communautés[3] qui précèdent nécessairement l'extinction éventuelle d'espèces. Les suivis de biodiversité, depuis une vingtaine d'années (et plus), montrent que les espèces les plus sensibles sont les espèces spécialistes, inféodées aux habitats en voie de destruction ou dégradation, peu fécondes, souvent de grande taille[16] - [17] - [18] .

Des listes d'espèces disparues et en danger d'extinction ont été établies. L'Union internationale pour la conservation de la nature produit une liste rouge qui répertorie et répartit en cinq catégories les espèces animales récemment disparues ou menacées, selon le degré de menace.

Le 15 novembre 2017, cette liste a été actualisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Muséum national d'histoire naturelle. Depuis le premier état des lieux fait en 2009, la situation s'est très fortement dégradée pour les mammifères terrestres et marins de France métropolitaine. Sur les 125 espèces examinées, 17 sont classées comme « menacées » et 24 sont considérées comme « quasi menacées ». Il y a aujourd'hui 33 % des espèces terrestres et 32 % des espèces marines qui sont en péril, contre respectivement 23 % et 25 % il y a huit ans[19].

Extinctions préhistoriques

Causes des extinctions préhistoriques et protohistoriques

Aucune cause n'est aujourd'hui formellement ni précisément identifiée avec certitude, mais un faisceau d'indices laisse penser qu'elles sont principalement liées aux activités humaines.

Hypothèse humaine

Le facteur souvent présenté comme le plus probable de la disparition de la mégafaune est l'humain, non seulement à cause de la chasse (le site Clovis en Amérique du Nord semble démontrer que cette hypothèse n'est pas suffisante) mais aussi à cause de la maîtrise du feu et des pratiques de culture sur brûlis[20], ou des brûlis dans le seul objectif de chasse, qui modifient profondément la flore d'une écozone.

On observe que partout dans les zones actuellement tempérées (mais froides durant les dernières glaciations) la mégafaune et une partie des autres espèces a fortement décru de manière corrélée ou corrélable au développement des populations humaines, notamment là où elles se sont sédentarisées.

Certaines espèces (tigre à dents de sabre par exemple) ont disparu a priori spontanément, sans relations avec l'apparition des premiers établissements humains.

Ceci ne vaut pas dans les zones de jungles où la présence humaine ne semble pas avoir fait disparaître d'espèces (hormis peut-être le paresseux géant en Amérique). Des données archéologiques récentes, notamment au Brésil dans le site de Santa Elina (Mato Grosso) fouillé par Agheda et Denis Vialou, indiquent un décalage important entre l'arrivée des humains et la disparition de la mégafaune. Ce site montre la coexistence de l'humain et du Glossotherium dans deux couches respectivement datées de 25 000 et 9 300 BP.

Hypothèse climatique

Un brusque changement de climat peut fragiliser un biotope et par conséquent entraîner la disparition d'une faune qui n'aurait pas su s'adapter ou eu le temps et la capacité de migrer. Cependant, à la suite des réchauffements climatiques, beaucoup d'espèces telles que le mammouth laineux vivaient plus au nord dans des zones froides en Sibérie et dans le détroit de Béring plusieurs milliers d'années après la dernière glaciation d'il y a 12 000 ans. D'autre part, les extinctions de la mégafaune australienne se sont déroulées sur une plus longue période bénéficiant de climats fort différents, bien avant le dernier maximum glaciaire et avant l'augmentation des températures qui ont suivi ce dernier. D'autres extinctions se sont produites sans aucun changement climatique comme à Madagascar, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud.

Autres hypothèses

À l'hypothèse climatique sont ajoutées quelquefois, pour pallier son insuffisance, d'autres causes comme des maladies de la flore ou de la faune, des chutes de météorites, etc. L'introduction concomitante d'animaux domestiques et des maladies qu'ils pouvaient transporter est aussi avancée, bien que les animaux domestiques eussent été rares chez les Aborigènes comme chez les Amérindiens.

Faisceaux synergiques de causes

Outre des causes potentielles ponctuelles, qui ne peuvent expliquer l'ensemble des faits observés et sont donc contestées, l'évolution du climat pourrait avoir eu également un effet synergique ou exacerbant ; et inversement, les déforestations et la désertification et l'érosion ont pu exacerber les effets de dérèglements climatiques globaux ou plus « régionaux ».

Certains des chocs climatiques qui ont affecté cette période (par exemple, réchauffement et invasion marine des années 800) pourraient - en partie au moins - aussi avoir des causes humaines. Il pourrait en effet s'agir de conséquences différées des émissions massives de gaz à effet de serre induites par les grandes destructions de forêts par le feu dès la fin de la Préhistoire, en Chine notamment, il y a 8 000 ans environ, ainsi qu’un apport massif de carbone dans les fleuves et estuaires, dû aux phénomènes d'érosion induits par ces feux et par le développement du labour destructeur de l'humus (puits de carbone), puis par l'usage du bois pour alimenter les forges et l'industrie du métal. L'usage et le drainage des tourbières et autres zones humides pourraient également avoir eu des effets climatiques locaux et globaux, immédiats et différés, qui restent à éclaircir.

En Afrique centrale, ce ne serait peut être pas un recul naturel de la forêt tropicale humide, primaire dû à des sécheresses sévères et récurrentes survenues il y a 3 000 ans environ[21], mais selon des géochimistes[22], ce serait — pour partie au moins — l'humain qui serait à l’origine d'une régression relativement rapide de la forêt tropicale humide de ces régions il y a 3 000 ans environ, via une déforestation active qui a augmenté l’érosion, intensifié les intempéries et asséché cette partie de l'Afrique[21].

Europe

Il y a 10 000 ans environ :

- Mammouth laineux (quelques populations isolées ont survécu jusqu'à il y a 4000 ans)

- Rhinocéros laineux

- Megaloceros

- Lion des cavernes européen

- Ours des cavernes

- Hyène des cavernes.

Plus particulièrement, concernant les îles de la Méditerranée, il y a environ 10 000 ans :

- deux hippopotames pygmées, l'hippopotame nain de Crète et l'hippopotame nain de Chypre ;

- Phanourios minutus de Chypre ;

- la chèvre des cavernes des îles Baléares (Myotragus balearicus) de Majorque et Minorque

- les éléphants nains de Chypre : Elephas cypriotes ;

- les éléphants nains de Sicile et de Malte Elephas falconeri ;

- le cygne géant (Cygnus falconeri) de Malte ;

- le rat géant de Majorque.

Extinction américaine

L'extinction de l'âge glaciaire est caractérisée par l'extinction de beaucoup de grands animaux pesant plus de 40 kg. En Amérique du Nord, 33 des genres de grands mammifères sur 45 (environ) se sont éteints, en Amérique du Sud 46 sur 58, en Australie 15 sur 16, en Europe 7 sur 23, et en Afrique subsaharienne 2 seulement sur 44. L'extinction en Amérique du Sud témoigne des répercussions du Grand échange inter-américain de populations animales. C'est seulement en Amérique du Sud et en Australie que l'extinction a eu lieu au niveau taxinomique des familles ou au-dessus.

Quatre hypothèses principales concernant cette extinction :

- les animaux sont morts à cause du changement climatique : le recul de la calotte glaciaire ;

- les animaux ont été exterminés par les humains : « l'hypothèse de l'extermination préhistorique » (Martin, 1967) ;

- une alternative de la théorie de la responsabilité humaine est la théorie du météorite hypothétique de Tollman, une théorie controversée qui affirme que l'Holocène a commencé par une extinction massive causée par des impacts de météorites ;

- l’apparition de maladies.

L'hypothèse de l'extermination par des humains préhistoriques n'est pas universellement applicable et n'est qu'imparfaitement confirmée. Par exemple, il y a des ambiguïtés concernant le « minutage » de l'extinction soudaine de la mégafaune australienne des marsupiaux, avec l'arrivée des humains en Australie. Les biologistes notent que des extinctions comparables ne se sont pas produites en Afrique, où, pourtant, la faune a évolué avec les hominidés. Certains scientifiques avancent l'idée que la faune africaine a eu le temps de co-évoluer avec les hominidés, ce qui lui a permis d'adapter leurs comportements[23]. Les autres faunes ont été mises en contact avec des humains modernes, chasseurs très efficaces. Les extinctions postglaciaires de la mégafaune en Afrique se sont davantage espacées.

Amérique du Nord

Pendant les 50 000 dernières années, dernière glaciation incluse, environ 33 des genres des grands mammifères se sont éteints en Amérique du Nord. Parmi ceux-ci, 15 extinctions de genres peuvent dater sans conteste du bref intervalle allant de 11 500 à 10 000 ans avant notre ère : en gros après la formation du site Clovis en Amérique du Nord. La plupart des autres extinctions se sont aussi produites dans une fenêtre très serrée, quoique certaines aient eu lieu en dehors de ce petit intervalle[24]. À l'inverse, une demi-douzaine seulement de petits mammifères ont disparu pendant ce laps de temps. Les extinctions précédentes en Amérique du Nord se sont produites à la fin des glaciations, mais pas avec un tel déséquilibre entre les grands et les petits mammifères. L'extinction de la mégafaune touche douze genres d'herbivores comestibles (H) et cinq genres de grands carnivores dangereux (C). Les extinctions nord-américaines comportent :

- les équidés américains, cinq espèces (alors que les chevaux asiatiques ont survécu) (H) dont :

- Equus scotti (en),

- quelques espèces de chameaux occidentaux (H) dont :

- Camelops herternus ;

- les lamas d'Amérique du Nord (H) ;

- les cervidés, deux genres (H) ;

- les antilocapres, deux genres (un a survécu) (H) ;

- les élans-stags, les bœufs des arbustes, les bœufs musqués des bois (une espèce de l'Arctique a survécu) (H) ;

- les castors géants ;

- les paresseux géants du Shasta et autres paresseux géants dont Eremotherium rusconii ;

- les Arctodus (ours plus grand que les grizzlis actuels), voir ours des cavernes (C) ;

- les félins à dents de sabre :

- Tigre à dents de sabre (Smilodon fatalis) ;

- Smilodon (C) ;

- les lions américains (plus grands que les lions africains actuels, mais probablement des immigrants récents par la Béringie) (C) ;

- les Miracinonyx (C) ;

- les Canis dirus (C) ;

- les mammouths, plusieurs espèces dont le

- les mastodontes américains Mammut americanum ;

- les ancêtres du Bison d'Amérique du Nord

- les pécaris géants ;

- Dasypus bellus (en) ;

- Megatherium ;

- Dinofelis.

- des rapaces géants, comme Teratornis.

Les survivants sont aussi significatifs que les disparus : bisons, élans (récents immigrants par la Béringie), cerfs élaphes, rennes, cervidés, pronghorns, bœufs musqués, mouflons, chèvres des montagnes Rocheuses. Tous, sauf les pronghorns, descendent d'ancêtres asiatiques qui se sont adaptés aux prédateurs humains. La thèse de cette connexion a été développée en 1999[25].

C'est l'étude de la culture paléo-indienne et du site Clovis qui a permis de faire le lien entre les humains et les extinctions de l'Amérique du Nord. On pense que les humains utilisaient des propulseurs (nommés atlatl en nahuatl) pour tuer les grands animaux. L'opposition principale à cette « hypothèse de l'extermination préhistorique » est que les humains de l'époque, tels que ceux du site Clovis, étaient trop peu nombreux pour être significatifs du point de vue écologique. Mais les autres hypothèses dues au changement de climat ne résistent pas plus à un examen approfondi.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, qui n'a pas ou peu subi de glaciation (la seule conséquence étant l'augmentation des glaciers de la cordillère des Andes), on peut observer cependant une vague d'extinctions à l'époque contemporaine.

- Paresseux géants

- Argentavis magnificens

- Glyptodon

- Palaeolama (en) mirifica, un Lama

- Litopterne

- Megatherium

- Tapius veroensis, un tapir

- Phorusrhacos, un oiseau géant

- Canis dirus disparaît à l'arrivée de l'homme

Australie

La vague d'extinctions y a démarré plus tôt qu'aux Amériques, au Pléistocène. Les soupçons les plus nets pointent sur la période immédiatement après la première arrivée des humains — ce qui correspond à environ 50 000 ans — mais les débats scientifiques continuent pour ce qui concerne l'intervalle exact.

Extinctions plus récentes

Nouvelle-Zélande

Vers 1500, plusieurs espèces se sont éteintes après l'arrivée des colons polynésiens, dont :

- dix espèces d’oiseaux ratites géants incapables de voler ;

- les aigles géants d'Haast ;

- les prédateurs adzebill (en), oiseaux qui ne volent pas.

L'arrivée des occidentaux et de leurs animaux domestiques a provoqué de nombreuses autres extinctions.

Pacifique, Hawaï inclus

De récentes recherches, basées sur des fouilles archéologiques et paléontologiques dans 70 îles différentes, ont montré que de nombreuses espèces se sont éteintes au moment même où les polynésiens traversaient le Pacifique, et que cela a commencé il y a 30 000 ans par l'archipel Bismarck et les îles Salomon[26]. On estime actuellement que, parmi les espèces d'oiseaux du Pacifique, il y en a 2 000 qui se sont éteintes depuis l'arrivée des humains[27]. Parmi ces extinctions, on trouve :

- les moa-nalo (en)s, canards picorants géants d'Hawaii ;

- un des mégapodes géants de Nouvelle-Calédonie ;

- les crocodiles mékosuchines de Nouvelle-Calédonie, Fidji et Samoa.

Madagascar

À l'arrivée des humains il y a environ 6 000 ans, presque toute la mégafaune de l'île s'est éteinte, dont :

- les aepyornithiformes, ou oiseaux-éléphants, des ratites géants incapables de voler ;

- 17 des 50 espèces de lémures, dont :

- les ayes-ayes géants (Daubentonia robusta) ;

- les lémuriens paresseux, dont les Palaeopropithecus de la taille d'un chimpanzé et les Archaeoindris de la taille d'un gorille ;

- les Megaladapis, des lémuriens arboricoles de la taille d'un orang-outan ;

- des tortues géantes (Giant tortoise) ;

- des hippopotames pygmées ;

- Stephanoaetus mahery, une espèce d'aigles.

Îles de l’océan Indien

Dès le début de la colonisation des humains dans les îles, il y a environ 500 ans, un grand nombre d'espèces se sont éteintes, dont :

- plusieurs espèces de tortues géantes des Mascareignes dont les Seychelles ;

- au moins 14 espèces d'oiseaux sur les îles des Mascareignes, dont les fameux dodos, les solitaires de Rodrigues, et les ibis de La Réunion.

Extinction actuelle

L’extinction actuelle semble plus marquante si on suit la tradition et qu'on sépare l'extinction récente (en gros depuis la révolution industrielle) de l'extinction du Pléistocène vers la fin de la récente glaciation. En considérant uniquement l'impact humain, on pourrait dire que la vulnérabilité des espèces et leur vitesse d'extinction augmente simplement avec l'augmentation de la population humaine, et donc qu'il n'y aurait pas besoin de séparer l'extinction de l'Holocène de l’extinction récente.

Plusieurs auteurs estiment le taux d'extinction des espèces de 100 à 1 000 fois plus important que le taux d'extinction de « base » ou moyen à l'échelle de l'évolution de la planète[28] - [3] C’est important de noter que ces valeurs peuvent varier en fonction du taxon et sont des extrapolations de données. Les taux d’extinction de chordés ne sont pas si hauts ; les taux actuels sont 8 à 100 fois plus élevés que le taux de fond[29]. Cette vitesse actuelle d'extinctions serait selon eux 10 à 100 fois plus grande que pendant n'importe laquelle des extinctions massives de l'histoire de la Terre.

La vitesse des extinctions est minimisée, dans l'imagination populaire, à cause de la survivance des populations de trophées captifs des animaux, mais qui ont tout simplement « disparu de la faune sauvage » (cerf du père David, etc.), par les survivances marginales de la mégafaune dont on fait une grande publicité dans les médias, mais qui sont « écologiquement éteints » (rhinocéros de Sumatra) et par l'ignorance totale que l'on a des extinctions chez les arthropodes. Quelques exemples notables d'extinctions modernes de mammifères :

- l'aurochs, en Europe ;

- le tarpan, en Europe ;

- le thylacine, ou loup-marsupial, ou encore tigre de Tasmanie, Thylacinus cynocephalus ;

- l'otarie du Japon ;

- le quagga, un cousin du zèbre, en Afrique du Sud ;

- la rhytine de Steller, ou « vache de mer » (sorte de dugong ou de lamantin).

De nombreux oiseaux se sont éteints à cause de l'activité humaine, particulièrement les oiseaux endémiques des îles, dont beaucoup d'oiseaux qui ne volent pas (voir une liste plus complète des oiseaux disparus). Parmi les espèces notables d'oiseaux disparus, on compte :

- le dodo, un pigeon géant qui ne vole pas de l'île Maurice, et de l'océan Indien ;

- le Grand Pingouin des îles dans l'Atlantique Nord ;

- la Tourte voyageuse (ou pigeon migrateur) d'Amérique du Nord ;

- plusieurs espèces de moas, oiseaux géants qui ne volent pas de Nouvelle-Zélande ;

- la Conure de Caroline (ou Conure à tête jaune) du sud-est américain.

Plusieurs biologistes pensent que nous sommes à l'heure actuelle au début d'une extinction massive anthropogénique qui s'accélère. Edward Osborne Wilson de Harvard, dans The Future of Life (2002), estime qu'au rythme actuel de la perturbation humaine de la biosphère, la moitié de toutes les espèces vivantes aura disparu d'ici 100 ans. En 1998, le Muséum américain d'histoire naturelle a effectué un sondage auprès des biologistes qui a révélé que la majorité d'entre eux croient que nous entamons une extinction massive anthropogénique[30]. De nombreuses études scientifiques depuis lors — telles que le rapport 2004 du journal Nature[31] ainsi que celles des 10 000 scientifiques qui contribuent à la Liste rouge de l'UICN annuelle de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces menacées — n'ont fait que renforcer ce consensus. Le déclin des populations d'amphibiens a d'ailleurs été identifié comme indice de dégradation de l'environnement. Une étude de 2017 a montré que 40 % des 177 espèces de mammifères étudiées a subi des pertes de population supérieures à 80 %[32]. On observe par ailleurs, entre 1989 et 2016, une diminution de 76 % du nombre d'insectes volants[33] (voir Environnement en Allemagne : Milieux, faune et flore). Une méta-analyse publiée en 2019[34], et portant sur 73 études historiques réalisés depuis 40 ans, révèle que 41 % des espèces d'insectes sont en déclin (diminution d’abondance ou diminution d’aire de répartition), ce qui est deux fois plus que pour les vertébrés. Dans les écosystèmes terrestres, ce sont les Lépidoptères, Hyménoptères et Coléoptères qui sont les taxons les plus affectés, alors que quatre taxons aquatiques (Odonates, Plécoptères, Trichoptères et Éphéméroptères) ont déjà perdu une proportion considérable de leurs espèces. Les principales causes de ce déclin sont la destruction des habitats due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation, la pollution aux pesticides[35] et aux engrais[36].

Peter Raven, ancien président de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, déclare dans l'avant-propos de leur publication AAAS Atlas of Population and Environment[37] : « Nous avons multiplié la valeur du taux d'extinctions biologiques, à savoir la perte définitive des espèces, de plusieurs centaines par rapport à celle qu'il avait à ses niveaux historiques, et sommes menacés par la perte de la majorité des espèces d'ici la fin du XXIe siècle[38]. » L'extinction massive actuelle perçue est entièrement due à l'activité humaine, ce qui inclut la fragmentation des territoires, la déforestation, la destruction des habitats, la chasse, le braconnage, l'introduction d'espèces invasives, la pollution et le changement climatique. Les effets cumulatifs et la synergie entre ces facteurs peuvent avoir un impact environnemental encore plus important[8].

Les témoignages de toutes les extinctions précédentes sont géologiques par nature ; or les échelles les plus courtes des temps géologiques sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'années. Même les extinctions causées par des événements instantanés comme l'impact de l'astéroïde de Chicxulub qui en est actuellement le plus bel exemple, s'étendent sur l'équivalent de nombreuses vies humaines, du fait des interactions écologiques complexes qui sont déclenchées par l'événement. Les tendances d’extinction des espèces diffèrent entre les extinctions de masse du passé et l’extinction de masse potentielle actuelle. Dans le passé, la majorité des extinctions étaient parmi les espèces rares des jeunes taxons, avec une diversité faible et des aires de répartition restreintes. Maintenant, les espèces répandues et communes disparaissent sans une tendance définie[39], ce qui est indicateur d’un problème critique[40].

La disparition de la mégafaune à la fin de la dernière glaciation pourrait peut-être aussi être attribuée à l'activité humaine, soit directement, par la chasse, soit indirectement, par l'élimination des populations de proies. Bien que le changement climatique soit toujours cité comme un autre facteur important, les explications anthropogéniques sont devenues prédominantes.

Il y a encore un espoir, soutiennent certains, que l'humanité puisse finalement ralentir le processus de l'extinction par une gestion écologique appropriée. D'autres affirment que les tendances sociopolitiques et la surpopulation indiquent que cette idée est excessivement optimiste. De nombreux espoirs s'appuient sur le développement durable et la conservation de la nature. 189 pays ont signé les accords de Rio et se sont engagés à préparer un plan d'action pour la biodiversité. Sa première étape est l'identification des espèces menacées et des habitats, pays par pays.

En octobre 2016, le Fonds mondial pour la nature[41] dans son rapport Planète vivante 2016 indique entre 1970 et 2012 une « réduction de 58 % de l’abondance des populations de vertébrés » et un « déclin moyen annuel de 2 % ne montrant aucun signe de ralentissement de cette dynamique »[42] - [43]. En 2017, plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent une déclaration commune avertissant que la sixième extinction de masse, déclenchée par l'humanité, pourrait annihiler de nombreuses formes de vie actuelles avant la fin du siècle[44].

Bien que les baisses drastiques de la biodiversité sont indicatrices d’une sixième extinction massive, on n’a pas assez d'informations pour confirmer que nous avons atteint ce niveau. Les extinctions de masse du passé ont duré 0,05 à 2,76 millions d’années[39]. Les données de l’année 1500[29] ne nous donne qu’une courte étendu de données sur laquelle baser cette conclusion. De plus, il y a un manque important d’informations sur les espèces actuelles marines, les invertébrés et les plantes. Dans les environnements marins, seulement 15 espèces d’animaux ont disparu à l’échelle mondiale, ce qui pourrait indiquer des difficultés à documenter les extinctions marines. On a des lacunes d’information sur les invertébrés, mais les estimations de l’UICN montrent que 42% de 3623 invertébrés terrestres et 25% de 1306 invertébrés marins sont menacés d’extinction. Les plantes n’ont pas encore été évaluées. Cependant, les scientifiques s’attendent à voir une baisse proportionnelle des plantes avec le déclin des animaux, parce que la coévolution a créé une dépendance des plantes sur les espèces animales pour la pollinisation ou la dispersion des graines[40]. Une étude parue en 2019 dans Nature Ecology and Evolution[45] donne les informations suivantes : 571 plantes à graines ont disparu depuis 1750 et, depuis 1900, trois espèces de plantes disparaissent chaque année[46]. Ce rythme d'extinction est 500 fois celui du taux d'extinction spontané de base[47].

Le changement climatique, s'il n'est pas jugulé très rapidement, va conduire à une perte massive de biodiversité, non pas selon une pente douce, mais par paliers (précipices) irréversibles[48]. Selon Reporterre, « la sixième extinction de masse s’accélère à un rythme vertigineux »[49] - [50].

Solutions proposées

Le 12 août 2008, les biologistes américains Paul R. Ehrlich et Robert Pringle ont présenté leurs travaux sur la sixième extinction des espèces lors des Comptes rendus de l'Académie des sciences américaine (PNAS) et concluent qu'il est encore possible de freiner le déclin des espèces à condition de prendre certaines mesures radicales au niveau mondial[6]. Ils proposent notamment de maîtriser notre expansion démographique (9,3 milliards d'humains prévus en 2050) ; de diminuer notre surconsommation superflue des ressources naturelles ; d'exploiter certains services gratuits offerts par la biosphère comme les matières premières renouvelables, les systèmes naturels de filtration des eaux, le stockage du carbone par les forêts, la prévention de l'érosion et des inondations par la végétation, la pollinisation des plantes par les insectes et les oiseaux ; de financer par des fondations privées le développement des zones protégées comme ce qui a été fait au Costa Rica ; d'informer et d'associer les agriculteurs à la préservation de la biodiversité ; de restaurer les habitats dégradés[6]. Ceci pose de véritables difficultés, notamment dans les milieux tropicaux très fragiles, où les fronts pionniers détruisent les substrats. À Bornéo, le projet rizicole dit du million d'hectares (ou Mega Rice Project) de la province au Kalimantan Central s'est soldé par un échec et la destruction inutile de la dite surface[51]. Les ONG de réintroduction peinent à trouver des forêts indemnes ; les réserves elles-mêmes sont menacées comme le Parc national de Tanjung Puting, lieu de réintroduction de l'orang-outan. Enfin, parmi les solutions proposées, on retient parfois l'idée de conserver l'animal en attendant des jours meilleurs[52]. Cette perspective repose sur l'idée que l'animal n'est qu'un individu biologique, mais pose un véritable problème lorsqu'il faut aussi préserver la culture de l'animal et ses structures sociales. Or, le seul moyen de transmettre aux animaux une culture qu'ils n'ont pas apprise parmi les leurs, consiste à passer par le maternage, la réintroduction, ou le renforcement positif. La culture animale passant par le travail humain signifie deux choses dans ce cas : un tri de ce qui doit être transmis (sélection) et une façon de transmettre. Dans le cas des orangs-outans réintroduits, on peut constater une grande performance dans l'outillage, mais une faible autonomie. Plus que reconstruire véritablement la nature dans sa complexité, l'humanité ne peut qu'en reconstituer artificiellement et subjectivement certains aspects[53].

Le mouvement Extinction Rebellion dénonce la destruction de l'environnement et l'extinction de masse en cours, en attirant l'attention sur cette question et les remédiations possibles citées ci-dessus, par différentes actions de Désobéissance civile non violentes.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Holocene extinction event » (voir la liste des auteurs).

- J. P. Hume et M. Walters, Extinct Birds, London, A & C Black, (ISBN 978-1-4081-5725-1)

- Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel, W.W. Norton, , 43–44 (ISBN 978-0-393-31755-8), « Up to the Starting Line »

- A. Teyssèdre, Vers une sixième grande crise d'extinctions ? : Biodiversité et changements globaux - enjeux de société et défis pour la recherche, Paris, ADPF, , 241 p. (ISBN 978-2-914935-27-2), pp. 24-49.

- (en) Pimm SL, « The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection. », Science 344, , p. 1246752-1–1246752-10 (lire en ligne [PDF])

- « L'extinction des espèces s'accélère », L'Express.fr, mercredi 12 septembre 2007 (consulté le 13 septembre 2007).

- Christiane Galus, « La sixième extinction des espèces peut encore être évitée », Le Monde, 13 août 2008.

- Périodes classiques de l’Holocène en Europe (d'après Blytt & Sernander in De-Beaulieu, Striae, 1982), Changements climatiques et leur impact sur les populations passées, Département de paléoclimatologie & paléoenvironnements marins / E.P.H.E. lire en ligne

- (en) A. D. Barnosky et al., « Has the Earth's sixth mass extinction already arrived ? », Nature, vol. 471, no 7336, , p. 51-57.

- (en) « The Sixth Extinction: Patterns of Life and the Future of Humankind »

- « Urgence pour la biodiversité : la sixième extinction est en marche », sur L'Obs (consulté le )

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2010) 3e édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. Montréal, 94 pages.

- (en) Felisa A. Smith, Rosemary E. Elliott Smith, S. Kathleen Lyons et Jonathan L. Payne, « Body size downgrading of mammals over the late Quaternary », Science, vol. 360, no 6386, , p. 310–313 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.aao5987, lire en ligne, consulté le )

- (en) « The biomass distribution on Earth »

- (en) « Most dog breeds highly inbred »

- Version 2006 de la Liste rouge de l'UICN (en) : liste connue d'espèce disparue depuis 1500.

- (en) Joanne Clavel, Romain Julliard et Vincent Devictor, « Worldwide decline of specialist species: toward a global functional homogenization? », Frontiers in Ecology and the Environment, vol. 9, no 4, , p. 222–228 (ISSN 1540-9295 et 1540-9309, DOI 10.1890/080216, lire en ligne, consulté le )

- (en) R. Dirzo, H. S. Young, M. Galetti et G. Ceballos, « Defaunation in the Anthropocene », Science, vol. 345, no 6195, , p. 401–406 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.1251817, lire en ligne, consulté le )

- (en) Anne Teyssèdre et Alexandre Robert, « Biodiversity trends are as bad as expected », Biodiversity and Conservation, vol. 24, no 3, , p. 705–706 (ISSN 0960-3115 et 1572-9710, DOI 10.1007/s10531-014-0839-7, lire en ligne, consulté le )

- Pierre Le Hir, « Une espèce de mammifère sur trois en péril en France métropolitaine », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Prideaux, G.J. et al. 2007. An arid-adapted middle Pleistocene vertebrate fauna from south-central Australia. Nature 445:422-425.

- (en) Katherine Rowland “Humans implicated in Africa's deforestation ; Climate change alone cannot explain abrupt loss of rainforest 3,000 years ago, study suggests”. Nature ; News ; 2012-01-09 doi:10.1038/nature.2012.10011.

- Bayon, G. et al. Science (revue) https://dx.doi.org/10.1126/science.1215400 (2012).

- Jared Diamond, Effondrement.

- (en) Anthony D. Barnosky, Paul L. Koch, Robert S. Feranec, Scott L. Wing, Alan B. Shabel, « Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents », Science, vol. 306, no 5693, , p. 70-75.

- (en) R. D. E. MacPhee, Extinctions in Neartime, Muséum américain d'histoire naturelle, 1999, conférence sur les extinctions.

- Steadman & Martin 2003.

- Steadman 1995.

- J.H. Lawton and R.M.May, Extinction rates, presse de l'université d'Oxford, Oxford, Royaume-Uni.

- (en) Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Anthony D. Barnosky et Andrés García, « Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction », Science Advances, vol. 1, no 5, , e1400253 (ISSN 2375-2548, DOI 10.1126/sciadv.1400253, lire en ligne, consulté le )

- Washington Post MASS EXTINCTION UNDERWAY, MAJORITY OF BIOLOGISTS SAY

- Study sees mass extinctions via warming. MSNBC. URL consultée le 26 juillet 2006.

- Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich et Rodolfo Dirzo, Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines, PNAS, mai 2017

- C. Hallmann et al., More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, PLoS One 12, 2017

- (en) Francisco Sánchez-Bayo, Kris A.G.Wyckhuys, « Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers », Biological Conservation, vol. 232, , p. 8-27 (DOI 10.1016/j.biocon.2019.01.020).

- « Mort des insectes, animaux malades… les pesticides ravagent le vivant », sur Reporterre, .

- « Extinction de masse : les insectes disparaissent à une vitesse alarmante », sur nationalgeographic.fr, .

- AAAS Atlas of Population and Environment, Association américaine pour l'avancement des sciences.

- (en) aaas.org.

- (en) Malcolm L. McCallum, « Vertebrate biodiversity losses point to a sixth mass extinction », Biodiversity and Conservation, vol. 24, no 10, , p. 2497–2519 (ISSN 0960-3115 et 1572-9710, DOI 10.1007/s10531-015-0940-6, lire en ligne, consulté le )

- Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich et Rodolfo Dirzo, « Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 114, no 30, , E6089–E6096 (DOI 10.1073/pnas.1704949114, lire en ligne, consulté le )

- PNUE Annuaire : Avancées scientifiques et développements dans notre environnement en mutation, « Acronymes et abréviations » p. 65, Programme des Nations unies pour l'environnement, 2010.

- WWF, rapport Planète vivante 2016, http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/#ipv.

- http://assets.wwffr.panda.org/downloads/27102016_lpr_2016_rapport_planete_vivante.pdf.

- (en) « World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice », BioScience, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Aelys M. Humphreys, Rafaël Govaerts, Sarah Z. Ficinski, Eimear Nic Lughadha & Maria S. Vorontsova, « Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery », Nature Ecology & Evolution, (DOI 10.1038/s41559-019-0906-2).

- Nombre d’espèces de plantes disparues depuis 1750 dans le monde (en violet). Nombre d'espèces redécouvertes ou reclassifiées (en vert) en une autre espèce (près de la moitié sur les 1 234 d'espèces reportées comme éteintes). Près de 2 000 nouvelles espèces de plantes sont découvertes annuellement. cf. Aelys Humphreys et al.

- Céline Deluzarche, « Biodiversité : le taux d'extinction des plantes est alarmant », sur futura-sciences.com, .

- (en) « Wildlife destruction 'not a slippery slope but a series of cliff edges' (« La destruction de la faune « n'est pas une pente glissante, mais une série de précipices » ») », sur The guardian, .

- « La sixième extinction de masse s’accélère à un rythme vertigineux », sur Reporterre, .

- « Rapport de l’IPBES sur la biodiversité : l’heure n’est plus aux demi-mesures », sur The Conversation,

- « Un million d'hectares détruits à Bornéo : le désastre de la grande rizière », Courrier international, (lire en ligne, consulté le )

- « Louchart Frédéric | Le Courrier de l'environnement de l'INRA », sur www7.inra.fr (consulté le )

- Frédéric Louchart, Que Faire de l'orang-outan ? : reconstruire la nature à Nyaru Menteng, Bornéo, Indonésie, Paris, Harmattan, , 212 p. (ISBN 978-2-343-11723-2, lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

- Agriculture itinérante

- Anthropocène

- Biodiversité

- Chronologie des extinctions au cours de l'Holocène

- Déclin des populations d'insectes

- Extinction des espèces

- Extinction du Quaternaire

- Extinction massive

- Limites planétaires et effondrement des sociétés

- Liste des espèces animales disparues durant la période historique

- Liste des espèces d'oiseaux disparues

- Ocean Health Index

- Paul S. Martin (1928-2010), théoricien de la surchasse.

- Perte de la biodiversité

- Risques d'effondrements environnementaux et sociétaux

- Surpopulation

- Taux normal d'extinction

Liens externes

- (fr) L'exigence de la réconciliation entre biodiversité et société, émission 3D sur France Inter, consacrée à l'hypothèse de la 6e extinction massive des espèces

- (en) The Current Mass Extinction Event

- (en) American Museum of Natural History official statement on current mass extinction

- (en) The Extinction Website

- (en) Peter Raven on the current mass extinction Raven, director of the Missouri Botanical Garden, explains present-day biodiversity loss.

Ouvrages

- (fr) Jean Dorst, Avant que nature meure, Delachaux et Niestlé, 1965. Réédité : Jean Dorst et Robert Barbault, Avant que nature meure, pour que nature vive, Delachaux et Niestlé, 2012 (ISBN 9782603018767).

- (en) Paul Martin et Herbert Edgar Wright (éditeurs), Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause, Yale University Press, 1967, 440 pages (ISBN 0-300-00755-8).

- (en) E. C. Pielou, After the Ice Age: the return of life to glaciated North America, University Of Chicago Press, 1991 (ISBN 0-226-66811-8).

- D. W. Steadman, « Prehistoric extinctions of Pacific island birds: biodiversity meets zooarchaeology », Science, volume 267, pages 1123–1131, 1995.

- (en) Richard Leakey et Roger Lewin, The Sixth Extinction: Patterns of Life and the Future of Humankind, Anchor, 1996 (ISBN 0385468091).

- (fr) Richard Leakey et Roger Lewin, La sixième extinction, Évolution et catastrophes, éditions Flammarion, 1997, traduction française du précédent (ISBN 2-08-081426-5).

- (en) Ted Oakes, Amanda Kear, Annie Bates et Kathryn Holmes, Monsters we met. Man's prehistoric battle for the planet, BBC Worldwide Ltd., Woodlands, 2003 (ISBN 1-59258-005-X).

- (en) D. W. Steadman et Paul Martin, « The late Quaternary extinction and future resurrection of birds on Pacific islands », Earth-Science Reviews, volume 61, pages 133–147, 2003.

- (en) Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History, 2014, traduit en français sous le titre La 6e Extinction. Comment l'homme détruit la vie, Paris, Vuibert, 2015 (ISBN 978-2-311-10061-7)

Articles

- Blackburn T.M, Cassey P, Duncan R.P, Evans K.L & Kevin J (2004), Avian extinction and mammalian introductions on Oceanic islands. Science 305, 1955–1958

- Bodmer R.E, Eisenberg J.F & Redford K.H (1997), Hunting and the likelihood of extinction of Amazonian mammals. Conserv. Biol. 11, 460–466

- Butchart S.H.M, Stattersfield A.J & Brooks T.M (2006), Going or gone: defining 'possibly extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. Bull. Br. Ornithol. Club 126, 7–24

- Butchart S.H.M, Stattersfield A.J & Collar N.J (2006), How many bird extinctions have we prevented? Oryx 40, 266–278

- Cardillo M, Mace G.M, Gittleman J.L & Purvis A (2006), Latent extinction risk and the future battlegrounds of mammal conservation. Proc. Natl Acad. Sci. USA 103, 4157–4161

- Cardillo M et al. (2005), Multiple causes of high extinction risk in large mammal species. Science 309, 1239–1241

- Ceballos, G. et al., Accelerated modern human-induced species losses: entering the sixth mass extinction. Sci. Adv. 1, e1400253 (2015) (résumé).

- Ceballos G & Ehrlich P.R (2002), Mammal population losses and the extinction crisis. Science 296, 904–907

- Corlett R.T (2007), The impact of hunting on the mammalian fauna of tropical Asian forests. Biotropica 39, 292–303

- Cousins S.A.O (2009), Extinction debt in fragmented grasslands: paid or not ? J. Veg. Sci. 20, 3–7

- Haddad N.M et al. (2015), Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. Sci. Adv. 1, e1500052

- Harris G, Thirgood S, Hopcraft J.G.C, Cromsigt J.P.G.M & Berger J (2009), Global decline in aggregated migrations of large terrestrial mammals. Endanger. Species Res. 7, 55–76

- Laurance W.F et al. (2012), Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas. Nature 489, 290–294.

- Mace G.M et al. (2008), Quantification of extinction risk: IUCN's system for classifying threatened species. Conserv. Biol. 22, 1424–1442

- May R.M, Lawton J.H & Stork E (1995) in Extinction Rates (eds Lawton, J. H. & May, R. M.) 1–24 (Oxford Univ. Press)

- Pimm S.L et al. (2014), The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection. Science 344, 1246752

- Pounds J.A et al., Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature 439, 161–167 (2006) (résumé).

- Price S.A & Gittleman J.L (2007), Hunting to extinction: biology and regional economy influence extinction risk and the impact of hunting in artiodactyls. Proc. R. Soc. B 274, 1845–1851

- Ricketts T.H et al. (2005), Pinpointing and preventing imminent extinctions. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 18497–18501

- Ripple WJ et al, (2015), Collapse of the world's largest herbivores ; Sci Adv,

- Ripple WJ et al. (2016), Bushmeat hunting and extinction risk to the world's mammals. R. Soc. Open Sci. 3, 160498

- Sinervo B et al. (2010), Erosion of lizard diversity by climate change and altered thermal niches. Science 328, 894–899

- Thomas C.D et al. (2004), Extinction risk from climate change. Nature 427, 145–148

- Urban M.C (2015), Accelerating extinction risk from climate change. Science 348, 571–573