Perte de la biodiversité

La perte de la biodiversité, appelée aussi déclin de la biodiversité ou érosion de la biodiversité ou effondrement de la biodiversité, est une crise écologique qui implique l'extinction d'espèces (végétales ou animales) dans le monde entier, ainsi que la réduction ou la perte locale d'espèces dans un habitat donné, et la disparition d'écosystèmes. Selon plusieurs études, cette perte pose la question d'une sixième crise d'extinction majeure en cours sur Terre.

La biodiversité, l'ensemble de tous les êtres vivants sur notre planète, décline à un rythme alarmant ces dernières années. Les activités humaines, telles que les changements d'utilisation des terres, la pollution et le changement climatique en sont la principale cause.

Biodiversité

Selon la définition de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la biodiversité est « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; ceci comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces et celle des écosystèmes »[1]. Le terme est également utilisé pour désigner de manière générique l'ensemble des espèces et des habitats d'une région donnée ou de la planète entière[2]. Malgré l'ampleur du concept, toujours selon la CDB, il est habituellement employé plutôt en fonction du nombre d'espèces[3].

Du point de vue des temps géologiques, le processus d'apparition de nouvelles espèces a dépassé les extinctions, de sorte que le monde actuel possède une variété d'êtres vivants apparemment sans précédent dans l'histoire de la planète[4]. Il n'est cependant pas possible de déterminer combien d'espèces existent aujourd'hui, d'une part parce que le concept d'espèce est encore controversé et mal délimité et d'autre part parce que les recherches déjà effectuées n'ont permis de décrire ou d'étudier qu'une petite partie d'entre elles, la majorité restant non identifiée, voire totalement inconnue, comme en témoigne la « découverte » continuelle de nouvelles espèces par les scientifiques[5] - [6]. Les estimations varient considérablement. La CDB indique qu'environ 14 millions d'espèces pourraient vivre sur Terre[7] ; les taxonomistes admettent jusqu'à 100 millions[8], et l'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire cite l'hypothèse selon laquelle il existe jusqu'à 30 millions d'espèces eukaryotes (possédant des cellules avec un noyau bien défini). Indépendamment de ces chiffres, seuls 2 millions d'espèces environ ont été décrites et nommées, sans que cela signifie qu'elles aient été étudiées dans tous leurs aspects biologiques et comportementaux. Ainsi, le domaine ne fait que commencer à être exploré par la science[6].

Aperçu historique

Les extinctions massives d'espèces et les grands déclins de population ne sont pas une caractéristique unique de notre époque. D'après les archives fossiles, on pense qu'au cours de la longue histoire de la vie sur Terre, la plupart des extinctions se sont produites à un rythme plus ou moins constant, ce qui permet de définir une durée de vie moyenne approximative d'une espèce, qui se situerait entre un et dix millions d'années[4]. Cependant, il semble que cinq grands événements ponctuels ont entraîné des pertes considérables et rapides de la biodiversité, comme à la fin du Permien, où l'on pense qu'environ 90 % des espèces de la planète ont disparu. L'épisode le plus récent, l'extinction Crétacé-Paléogène, s'est produit il y a environ 65 millions d'années et est le plus connu, puisqu'il a vu la disparition des dinosaures. Alors que ces événements ont toujours été provoqués par des phénomènes naturels cataclysmiques, la forte baisse actuelle, en revanche, n'est due qu'aux activités humaines[10] - [4].

Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il a eu un impact négatif sur l'environnement, provoquant des déforestations, la dégradation des sols, la propagation d'espèces envahissantes et la destruction d'écosystèmes, entre autres problèmes environnementaux anthropiques (causés par l'homme)[11]. Au fur et à mesure que les civilisations sédentaires se sont renforcées et étendues, les impacts sont devenus plus prononcés, redéfinissant des environnements entiers grâce aux interventions humaines[12]. L'un des résultats les plus graves de ces interventions est l'extinction d'un grand nombre d'espèces dans pratiquement toutes les grands rangs taxonomiques, un phénomène connu sous le nom d'extinction de l'Holocène, ou « sixième grande extinction », qui a commencé après la dernière période glaciaire, il y a environ 11 000 ans, et se poursuit jusqu'à aujourd'hui, avec une tendance à l'accélération[10] - [13] - [14].

Il est cependant très difficile de déterminer quand une espèce est éteinte[3] — et encore plus de calculer combien d'entre elles ont déjà disparu ou de prédire combien d'autres vont disparaître — sans faire d'erreurs ou rencontrer de nombreux désaccords entre les chercheurs. L'extinction peut passer inaperçue si l'espèce est inconnue, s'il n'est pas certain si ses populations représentent des espèces distinctes ou non, si les données disponibles sont insuffisantes ou contradictoires, si les individus sont trop petits pour être détectés sans procédures spéciales ou car le processus d'extinction peut avoir commencé il y a des milliers d'années. Il est rarement possible d'obtenir des preuves de l'extinction, comme lorsque la mort du dernier individu est directement observée, et généralement, seules des estimations sont possibles, lorsque par exemple il est impossible de trouver des survivants après des recherches répétées et que l'extinction est alors l'explication la plus probable[3] - [15].

Même avec ces importantes limitations, il est estimé que 300 à 350 espèces de vertébrés et environ 400 espèces d'invertébrés ont disparu à cause des activités humaines au cours des 400 dernières années, mais si l'on extrapole ces chiffres à l'ensemble des êtres vivants, les pertes sont sûrement beaucoup plus importantes, pouvant atteindre plusieurs milliers[3] - [16]. Les pertes historiques les plus importantes se sont produites dans les régions insulaires, celles-ci ayant un des environnements les plus vulnérables[17]. Le taux d'extinction s'est rapidement accéléré au XXe siècle, s'aggravant encore à partir de la seconde moitié du siècle, compte tenu de l'intensification des agressions sur l'environnement dans les régions tropicales[18], mais la répartition géographique actuelle des extinctions est très inégale, les points chauds tropicaux et subtropicaux à fort taux d'endémisme et de variété biologique souffrant particulièrement[19].

Perspectives actuelles

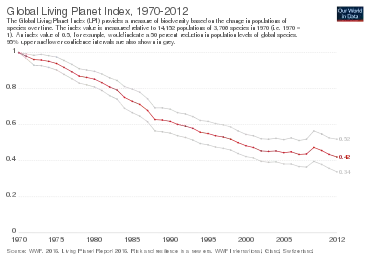

Les espèces apparaissent, prospèrent et s'éteignent naturellement ; il est possible que seulement 2 à 4 % de toutes les espèces qui sont apparues survivent encore[4], mais le taux actuel d'extinctions est 100 à 200 fois plus élevé que ce qui serait attendu sans intervention humaine, selon la Convention sur la diversité biologique (CDB)[3]. Par exemple, 75 % de la variabilité génétique des plantes cultivables a déjà été perdue, environ 90 % de tous les grands poissons océaniques ont disparu au cours des 50 dernières années[20], il est estimé que l'abondance des insectes dans le monde a diminué de moitié en moyenne depuis les années 1970 et que les pertes s'accélèrent[21] - [22], au cours de la même période, les populations mondiales de vertébrés ont diminué de 31 %, dont 60% sous les tropiques, et 40 % de toutes les espèces d'oiseaux sont en déclin. Parmi certains groupes de vertébrés, d'invertébrés et de plantes, 12 à 55 % sont menacés d'extinction. En 2009, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a évalué 47 677 espèces, dont 36 % étaient considérées comme menacées d'extinction, certains groupes spécifiques étant représentés dans des proportions bien plus élevées. Sur les 12 055 espèces végétales évaluées, 70 % étaient menacées. Les groupes les plus gravement menacés sont les amphibiens et les coraux tropicaux, ces derniers étant en fort déclin[23]. Un grand nombre d'espèces, en raison du déclin de leur population, connaissent déjà une réduction marquée de leur variabilité génétique, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies et aux parasites et nuit à leur capacité d'adaptation aux changements environnementaux et climatiques en cours[24]. Les causes du déclin récent restent inchangées ou s'aggravent ; dix des quinze principaux indicateurs utilisés par la CDB pour évaluer les tendances sont défavorables. Bien qu'il y ait plusieurs cas isolés de renversement de cette tendance, cela ne signifie pas une amélioration générale de la situation[25]. Les pertes devraient s'accélérer[26] - [27].

L'enquête la plus complète et la plus exhaustive sur la biodiversité mondiale a été publiée en 2019 sous les auspices de l'ONU, apportant des conclusions alarmantes. Selon le document, la nature est détruite à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité, le rythme de la destruction s'accélère et, selon sir Robert Watson, président de l'organisme chargé de rédiger le rapport, cela signifie que « nous érodons à travers le monde les fondements mêmes de nos économies, de nos emplois, de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie. [...] Les preuves surabondantes mises en évidence par l'évaluation globale de l'IPBES dressent un tableau inquiétant ». Malgré les lacunes qui subsistent dans notre connaissance de la biodiversité, ses aspects généraux ont déjà été établis, ce qui nous permet de formuler sans risque trois grandes conclusions, comme l'indique l'Évaluation du millénaire : « Des changements substantiels se sont produits et continueront de se produire, qui sont en grande partie négatifs et largement dus à l'homme, ces changements sont variés — sur le plan taxonomique, spatial et temporel — et ces changements sont complexes, à bien des égards »[28].

Espèces menacées

Dans un rapport de l'ONU publié en 2019, des scientifiques ont souligné qu'un million d'espèces, sur un total estimé à 8 millions, est menacé d'extinction. La plupart d'entre elles disparaitront dans les décennies à venir. Certains chercheurs considèrent même que nous sommes en train de vivre la sixième d'extinction de masse de l'histoire de notre planète. Les extinctions de masse connues précédemment ont anéanti entre 60% et 95% des espèces, ce qui demande des millions d'années aux écosystèmes pour s'en remettre.

Études

Selon Ceballos et al., les disparitions d'espèces de vertébrés ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures[29]. Les mêmes chercheurs publient une étude en 2017, portant sur l'évolution des populations de 27 600 espèces de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens terrestres. Elle relève que 32 % de ces vertébrés sont en déclin, qu'entre 1900 et 2015 tous les groupes de mammifères ont perdu 30 % de leur étendue géographique, et que 40 % d'entre eux ont connu un déclin sévère[30].

Selon un rapport de l'IPBES rendu public en 2018 et réalisé par plus de 550 experts bénévoles de 100 pays, à partir de plus de 10 000 publications scientifiques[31] :

- En Afrique, près de 500 000 km2 de terres sont déjà dégradées du fait de la déforestation, de l'agriculture non durable, du surpâturage, des activités minières, des espèces invasives ou du réchauffement climatique. En raison du changement climatique, d'ici 2100, plus de 50 % de la population de certaines espèces d'oiseaux sont menacés de disparition, et la productivité des lacs (en poissons) pourrait avoir baissé de 20 % à 30 %.

- En Asie-Pacifique, 60 % des prairies sont dégradées, près de 25 % des espèces endémiques sont menacées et 80 % des rivières les plus polluées par les déchets plastiques dans le monde se trouvent dans cette zone. Si la surpêche se poursuit au même rythme, les stocks de poissons seront épuisés en 2048. 90 % des coraux connaîtront une grave dégradation avant 2050.

- Dans les Amériques, 31 % des populations d'espèces indigènes ont décru de 31 % depuis la colonisation européenne. Plus de 95 % des prairies d'herbes hautes d'Amérique du Nord, 50 % de la savane tropicale et 17 % de la forêt amazonienne en Amérique du Sud ont été transformés en des paysages dominés par l'homme par rapport à leur état originel.

- En Europe et Asie centrale, 42 % des animaux terrestres et des plantes, 71 % des poissons et 60 % des amphibiens ont enregistré un déclin de leurs populations au cours de la dernière décennie.

En Allemagne, en seulement 11 ans, la biomasse d'arthropodes aurait diminué de 67 % et le nombre d'espèces de 34 % dans les prairies. Dans les forêts, cette biomasse aurait diminué de 41 % et le nombre d'espèce de 36 %[32].

Causes et conséquences

Causes

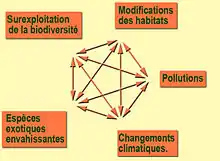

Les flèches à double sens évoquent les relations d'exacerbations qui peuvent exister entre chacune de ses causes et les autres.

Les principales causes évoquées sont les pertes et fragmentations d'habitats qui contribuent à l'homogénéisation biotique (en) de la biodiversité[34] - [35] (déforestation, agriculture et dégradation des terres, routes, urbanisation[36], exploitations minières et pétrolières…), la surexploitation de la biodiversité (chasse, braconnage, surpêche), la pollution (des eaux, des sols, de l'air), les ravages par des espèces envahissantes, le changement climatique[30]. Les causes de la crise de la biodiversité peuvent elles-mêmes se décliner en causes globales (explosion démographique humaine et forte croissance économique depuis la révolution industrielle), d'où tous ces effets des croissances démographique et économique sur l'environnement[37] - [30].

Biodiversité et vulnérabilité des écosystèmes

Les méta analyses scientifiques expliquent que la biodiversité est un facteur de stabilité pour les écosystèmes dans le sens où plus un écosystème dispose d'une biodiversité variée, plus il résiste aux “aléas”. Lorsque la biodiversité diminue, les milieux sont moins résilients, plus vulnérables, car ils sont moins “denses”. Par exemple, si certaines espèces de végétaux disparaissent, le sol est alors plus exposé à l'érosion, aux inondations, aux glissements de terrain. Si certaines espèces d'herbivores disparaissent, la multiplication des plantes type arbustes peut rendre les terrains vulnérables aux incendies…

Biodiversité et santé

La biodiversité favoriserait aussi les conditions d'une meilleure santé. D'abord par l'alimentation (comme vu plus haut) puisqu'en augmentant la diversité de l'alimentation, on augmente la diversité des sources de nutriments. Mais la biodiversité affecte aussi les risques sanitaires. En effet les études montrent que plus un écosystème est riche en biodiversité, moins la diffusion des virus ou bactéries pathogènes est facile.

Biodiversité et qualité du milieu

La biodiversité favoriserait aussi la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Que ce soit à travers le monde végétal, microbien, à travers les variétés de champignons ou même à travers les différentes espèces d'animaux ou d'insectes, la biodiversité et la nature agissent comme des filtres pour notre environnement. La qualité de l'air que l'on respire par exemple dépend de la biodiversité. D'une part, l'oxygène que nous respirons est produit par des espèces vivantes (bactéries, plancton et plantes). Le premier producteur d'oxygène sur la planète c'est le plancton et le phyto-plancton océanique. Quand la biodiversité marine diminue, cela affecte le plancton et sa capacité à produire de l'oxygène. Idem avec les arbres des forêts Amazoniennes. En matière de qualité de l'eau, c'est pareil, les plantes agissent comme des filtres, des purificateurs.

Notes et références

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010, p. 15.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2001, Ch1a, p. 59.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2001, Ch1b, p. 70.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 104.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2001, Ch1, p. 60-61.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 88-113.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2001, Ch1, p. 61.

- (en) Camilo Mora, Derek P. Tittensor, Sina Adl, Alastair G. B. Simpson et Boris Worm, « How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? », Department of Biology, Dalhousie University, (lire en ligne)

- Pendant leurs migrations, lorsqu'ils traversaient les villes, des troupeaux de plusieurs centaines de kilomètres de long obscurcissaient le ciel pendant des jours. Compte tenu de cette vaste population, on pensait qu'elle ne disparaîtrait jamais, mais c'est ce qui s'est produit en raison de la chasse et de la dégradation rapide de son habitat causée par l'homme. La dernière volée, qui comptait environ 250 000 oiseaux, a été exterminée en un seul jour de chasse en 1896, laissant peu de survivants, et Martha, la dernière tourte voyageuse, est morte dans un zoo en 1914, sans que sa reproduction ait pu être réalisée en captivité. L'extinction de la tourte voyageuse est devenue l'une des manifestations les plus emblématiques et les plus dramatiques du processus de déclin de la biodiversité par l'action humaine. Cf (en) « The Writings of Audubon », sur Ulala.org, (en) Department of Vertebrate Zoology, National Museum of Natural History in cooperation with Public Inquiry Services, « The Passenger Pigeon », (en) Jerry Sullivan, « The Passenger Pigeon: Once There Were Billions », dans Hunting for Frogs on Elston, and Other Tales from Field & Street, University of Chicago Press, , p. 210-213, (en) Paul A. Lee, « In Memoriam, The Passenger Pigeon », sur EcoTopia.org.

- (en) A. Lister, « Fifty Thousand Years of Extinction », PLOS Biology, no 9(11), , e1001186 (lire en ligne).

- (en) R. M. (coord.) Martin, State of the World's Forests 2012, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ISBN 978-92-5-107292-9, lire en ligne), p. 22.

- (en) Katie Mogelgaard et et al, « The SSI Population and Environment Series », Union of Concerned Scientists.

- (en) David B. Wake et Vance T. Vredenburg, « Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, no 105 (1 suppl.), , p. 11466-11473 (lire en ligne).

- (en) Anthony D. Barnosky et et al., « Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? », Nature, no 471, , p. 51-57.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 105-106.

- (en) UNEP, Species Loss – The Environmental Problem (lire en ligne).

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 107.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010, p. 9, 15.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 105-108.

- (en) Anup Shah, « Loss of Biodiversity and Extinctions », Global Issues, (lire en ligne).

- (en) Dave Goulson, « Insect declines and why they matter », South West Wildlife Trusts, , p. 23 (lire en ligne).

- (en) UNEP, « We are losing the little things that run the world », Foresight Brief, no 11, .

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010, p. 15-29.

- (en) Jeffrey A. McNeely et Françoise Burhenne-Guilmin, chap. 29 « Foreword », dans Biological Diversity Conservation and the Law: Legal Mechanisms for Conserving Species and Ecosystems, Environmental Policy and Law Paper, (lire en ligne), xv-xvi.

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 2010, p. 21.

- (en) United Nations Environment Programme, Global Environment Outlook 4: environment for development, (lire en ligne), p. 164.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 105, 114-115.

- Mace, Masundire et Baillie 2005, p. 114.

- (en) Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Anthony D. Barnosky, Andrés García, Robert M. Pringle Todd M. Palmer, « Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction », Science Advances, vol. 1, no 5, (DOI 10.1126/sciadv.1400253).

- (en) Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich & Rodolfo Dirzo, « Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines », PNAS, vol. 114, no 30, , p. 6089-6096 (DOI 10.1073/pnas.1704949114).

- Pierre Le Hir et Audrey Garric, « Le déclin massif de la biodiversité menace l'humanité », sur lemonde.fr, .

- (en) Sebastian Seibold, « Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers », Nature, Magdalena Skipper, vol. 574, , p. 671–674 (ISSN 0028-0836, e-ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/s41586-019-1684-3)

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2010) 3e édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique. Montréal, 94 pages.

- Processus qui contribuent à la disparition d'espèces rares, spécialisées voire endémiques, et introduction d'espèces bien répandues, généralistes et/ou exotiques voire envahissantes. Cf (en) Michael L. McKinney, « Urbanization as a major cause of biotic homogenization », Biological Conservation, vol. 127, no 3, , p. 247-260 (DOI 10.1016/j.biocon.2005.09.005).

- (en) Julian D. Olden, Thomas P. Rooney, « On defining and quantifying biotic homogenization », Global Ecology and Biogeography, vol. 15, no 2, , p. 113-120 (DOI 10.1111/j.1466-822X.2006.00214.x).

- La fragmentation des habitats due à l'urbanisation laisse ces derniers subsister sous la forme de taches d'habitats qui constituent des « îlots de nature » dont l'isolement croissant en raison de la bétonisation, induit une diminution de la connectivité et de la dispersion des espèces, ce qui a d'importantes conséquences sur la biodiversité à travers ses effets sur la démographie et la génétique des populations (diminution de la diversité alpha et augmentation de l'abondance des espèces synurbiques). cf. (en) Michael L. Mckinney, « Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals », Urban Ecosystems, vol. 11, no 2, , p. 161‑176 (DOI 10.1007/s11252-007-0045-4).

- François Ramade, Éléments d'écologie, Dunod, , p. 523-524.

_01.jpg.webp)

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Georgina Mace, Hillary Masundire et Jonathan Baillie, Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends. Findings of the Condition and Trends Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment, vol. 1, Island Press, (lire en ligne), « Biodiversity ».

- (en) Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Global Biodiversity Outlook 1, Montréal, (lire en ligne).

- Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 3ème édition des Perspectives mondiales dela diversité biologique, Montréal, , 94 p. (lire en ligne).

- Vincent Devictor (2015), Nature en crise : penser la biodiversité, Paris, Seuil, 356 p.

- Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (2019), Le rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques. Résumé à l'intention des décideurs, Bonn, Auteur, 56 p.

- WWF (2020), Rapport planète vivante 2020 : infléchir la courbe de la perte de biodiversité. Synthèse, Gland, Auteur, 48 p.