Myotragus balearicus

Myotragus balearicus (du grec néo-latin μυς / mus + τράγος / trágos + Βαλεαρίδες / Balearídes — « souris-chèvre des Baléares »), aussi connu sous le nom de chèvre des cavernes des îles Baléares, est une espèce de la sous-famille des caprinae qui a vécu sur les îles de Majorque et Minorque jusqu’à son extinction il y a environ 5 000 ans. Cet animal fut longtemps décrit comme une « drôle de chèvre », jusqu’à ce que des analyses génétiques, réalisées par l’université Pompeu Fabra de Barcelone, aient révélé que Myotragus était plus proche des moutons que des chèvres.

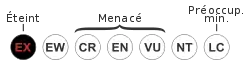

EX : Éteint

Description

Les fouilles qui ont mené à la découverte et à l'identification du Myotragus balearicus ont été réalisées par l’archéo-zoologiste Dorothea Bate à Majorque en 1909[1].

L’attention est d’abord attirée par la tête de l’animal. Ses yeux ne sont pas dirigés vers les côtés, comme ceux de presque tous les mammifères herbivores, mais vers l'avant, ce qui leur accorde une vision stéréoscopique. Leur mâchoire inférieure contenait rarement plus de deux incisives vivaces lors de la croissance, comme les rongeurs et les lagomorphes, mais pas comme les autres ongulés. Quant à la mâchoire supérieure, elle manquait d’incisives. Le reste des dents étaient des molaires et prémolaires adaptées au broyage des végétaux. En comparaison avec le reste du crâne, le nez était court, semblable à celui des lapins et des lièvres. Enfin, mâles et femelles disposaient de deux cornes très courtes au sommet de la tête. Il est possible que ces cornes aient été plus longues, mais aucune corne complète n'a été trouvée.

Myotragus balearicus était de petite taille (environ 50 centimètres de haut à hauteur d’épaule) et pesait entre 12 et 15 kilogrammes. Ses jambes étaient proportionnellement plus courtes que celles de bovidés et moins souples, ce qui ne rendait pas Myotragus balearicus très véloce, mais en l'absence de prédateurs sur les îles, à l'exception de quelques oiseaux de proie, ceci ne devait pas constituer un handicap. Myotragus possédait une bosse prononcée sur les épaules, tandis que le dos était plié vers l’arrière-train. Les pattes, comme souvent dans l'ordre des Artiodactyles, n’avaient que quatre doigts dont deux seulement étaient utilisés pour marcher. La queue était assez longue en proportion du reste du corps.

En 2009, une étude de squelette a montré, cas unique chez les mammifères, que l'espèce était ectotherme[2] - [3]. L'histologie des os longs de Myotragus révèle des traits exclusifs aux reptiles ectothermes. La microstructure osseuse indique que Myotragus ne grandissait pas comme les autres mammifères, mais que sa croissance à un rythme lent et souple s'apparentait à celle des crocodiles : Myotragus pouvait ainsi cesser périodiquement de croître, en synchronisation avec la fluctuation du niveaux de ses ressources alimentaires[3]. Ces caractéristiques physiologiques et le cycle de vie de Myotragus ont certainement été déterminants pour leur survie sur de petites îles durant 5,2 millions d'années, soit plus du double de la persistance moyenne des espèces continentales[3].

Nourriture

Avant leur colonisation par l’homme, les îles Baléares primitives étaient recouvertes de forêts et les prairies herbacées de grande surface n'existaient pas. Myotragus balearicus devait par conséquent se nourrir de tous les types de végétation présents, arbustes endémiques et branches basses des arbres du climat méditerranéen. Dans un tel habitat, le Myotragus aurait de préférence vécu seul ou en petits groupes.

Reproduction

On connaît peu de choses sur les habitudes de reproduction de cette espèce. En 1999, la découverte d’un squelette d’un individu nouveau-né a été a permis de constater que le bébé Myotragus avait une taille relativement assez grande par rapport à celle de sa mère. Il pouvait probablement marcher et suivre sa mère peu de temps après sa naissance. Il semblerait que la maturation ne prenait que peu de temps, soit dans une fourchette d’un à deux ans. Le fait que les individus aient conservé leurs cornes indique probablement que les mâles s'en servaient pour défendre leur droit de procréer, mais l'absence de dimorphisme sexuel laisse croire que cette espèce n'était pas polygame ou, du moins, que les mâles ne construisaient pas de « harems ». Étant donné que ses cornes étaient assez petites, le Myotragus devait s'en servir en attaquant les flancs de son adversaire (comme le font de nombreuses petites antilopes) plutôt que de le combattre frontalement (caractéristique propre aux grands ongulés). Le climat méditerranéen étant saisonnier, on estime que les Myotragus avaient une saison d'accouplement annuel, sans savoir quand celle-ci se produisait. Les différences saisonnières, surtout en ce qui consiste les précipitations, étaient un peu moins prononcées à l’époque qu’elles ne le sont aujourd'hui, et la période de gestation ne peut en être déduite avec certitude.

Origines

Le genre unique du Myotragus balearicus résulte d'un long processus évolutif de nanisme insulaire. Dans ce type d'environnement, les ongulés ont tendance à devenir plus petits tandis que les rongeurs et les lagomorphes voient leur taille augmenter, comme dans le cas d'Hypnomys, la marmotte géante qui partageait son habitat avec Myotragus. De telles espèces ont alors tendance à devenir moins craintives en l'absence de prédateurs. La perte de la capacité de courir rapidement en est une conséquence, ainsi que le développement de la vision stéréoscopique (qui est utile pour calculer les distances, mais pas pour repérer les prédateurs) et que la réduction proportionnelle du cerveau (phénomène qui a également été observé chez l'Homme de Florès).

Des analyses de l'ADN de vieux fossiles datés du Pliocène (5,7 millions d’années) découvert sur l'île de Majorque (Myotragus pepgonellae) indiquent que Myotragus balearicus, en dépit d'être un des animaux dits "navigateurs", descendait d'animaux qui broutent. Les espèces les plus proches des Myotragus sont ovines, comme le Nesogoral de Sardaigne (espèce éteinte du Pléistocène), l’ancien Gallogoral de France (ancêtre continental éventuel de Myotragus et de Nesogoral), les ovins et mouflons actuels ainsi que les chèvres de montagne d'Asie centrale. Le dernier ancêtre commun aux Myotragus et Nesogoral arriva à Majorque et en Sardaigne il y a 6 millions d'années, époque à laquelle le détroit de Gibraltar était fermé et la mer Méditerranée constituée de plusieurs lacs salés. Plus tard, l'ouverture du détroit et l'afflux massif d'eau salée isolèrent les populations animales, qui se diversifieront dans les nouvelles îles de la Méditerranée. Parallèlement, en raison des changements climatiques, la végétation subtropicale céda la place à celle que nous connaissons aujourd’hui, forçant Myotragus à adapter drastiquement son alimentation et par conséquent sa denture. Étrangement, Myotragus colonisa dans un premier temps uniquement l’île de Majorque alors que sur Ibiza, les principaux vertébrés de l’écosystème étaient des oiseaux et des chauves-souris et qu' un lapin géant évoluait sur l’île de Minorque, de la même façon que le Myotragus sur l'île de Majorque. Avec la baisse niveau de la mer durant l'ère glaciaire, Majorque et Minorque furent réunies et Myotragus remplaça les grands lagomorphes minorquins. Au début de l'Holocène, les deux îles furent à nouveau séparées.

Extinction

Diverses datations indiquent que les trois mammifères terrestres natifs de Majorque (Myotragus, Hypnomys et Nesiosites) auraient tous disparu durant la même courte période, au IIIe millénaire av. J.-C. Selon les auteurs, ces extinctions résultent d'un changement climatique ou d'une extermination des populations par les premiers colons humains des Baléares. La question n’a toujours pas de réponse univoque mais il est généralement admis que la principale cause soit humaine. Selon les études les plus récentes, reposant sur des datations au radiocarbone, la présence humaine sur les îles Baléares remonterait au plus tôt au début du IVe millénaire av. J.-C. (grotte de la Muleta à Majorque). Les premiers colons des Baléares, qui appartenaient à une culture néolithique, ont cependant continué à vivre dans des grottes, que l’on trouve abondamment sur les îles. De nombreux ossements d'animaux, en particulier ceux de Myotragus, avec des traces de boucherie y ont été retrouvés. Il semble même que des tentatives de domestication aient été entreprises (découverte de cornes coupées avec cicatrisation). L'absence de découverte de jeunes individus laisse cependant penser que ces tentatives ont dû échouer, probablement parce que les Myotragus étaient incapables de se reproduire en captivité ou pas de manière satisfaisante. Une chasse excessive, l’échec de la domestication, l’introduction d’animaux domestiques concurrents (chèvres, vaches, moutons, porcs) gardés par des chiens et la destruction des forêts pour créer des pâturages sont probablement à l'origine de l’extinction de cet animal.

Publication originale

- (en) Dorothea M. A. Bate, « I. Preliminary Note on a New Artiodactyle from Majorca, Myotragus balearicus, gen. et sp. nov. », Geological Magazine, vol. 6, no 9, , p. 385-388 (ISSN 0016-7568, DOI 10.1017/S0016756800124665).

Notes et références

- (en) Miles Russell, « Discovering Dorothea : The Life of the Pioneering Fossil-Hunter Dorothea Bate, by Karolyn Shindler », sur ucl.ac.uk (consulté le ).

- « La chèvre qui avait le sang froid. La petite chèvre Myotragus balearicus a vécu sur les îles Baléares. Des chercheurs espagnols viennent d'aboutir à cette stupéfiante conclusion, qui a de quoi déboussoler le zoologiste », sur futura-sciences.com (consulté le ).

- (en) Meike Köhler et Salvador Moyà-Solà, « Physiological and life history strategies of a fossil large mammal in a resource-limited environment », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 106, no 48, , p. 20 354-20 358 (ISSN 0027-8424, e-ISSN 1091-6490, DOI 10.1073/pnas.0813385106, Bibcode 2009PNAS..10620354K, lire en ligne [PDF], consulté le ).

Liens externes

- (en) Référence Paleobiology Database : Myotragus balearicus Bate 1909

- (en) Référence NCBI : Myotragus balearicus (taxons inclus)

- « Prehistoric Minorca »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

Bibliographie

- (en) Meike Köhler et Salvador Moyà-Solà, « Reduction of brain and sense organs in the fossil insular bovid Myotragus », Brain, Behavior and Evolution, vol. 63, no 3, , p. 125–40 (PMID 14726622, DOI 10.1159/000076239, lire en ligne).

- (en) Carles Lalueza-Fox, Beth Shapiro, Pere Bover, Josep A. Alcover et Jaume Bertranpetit, « Molecular phylogeny and evolution of the extinct bovid Myotragus balearicus », Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 25, no 3, , p. 501–10 (PMID 12450754, DOI 10.1016/S1055-7903(02)00290-7, lire en ligne).