Bon-Adrien Jeannot de Moncey

Bon-Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano, né le à Moncey dans le Doubs et mort le à Paris, est un général français de la Révolution et un maréchal d'Empire. Il est encore actuellement le seul militaire de la gendarmerie à qui cette dignité a été remise.

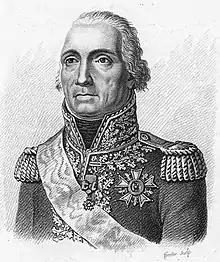

| Bon-Adrien Jeannot de Moncey | ||

Le maréchal Moncey, duc de Conegliano, par Jacques-Luc Barbier-Walbonne. | ||

| Surnom | Fabius | |

|---|---|---|

| Naissance | Moncey, paroisse de Palise (Royaume de France) |

|

| Décès | Paris (Royaume de France) |

|

| Origine | ||

| Allégeance | ||

| Arme | Infanterie | |

| Grade | Maréchal d'Empire | |

| Années de service | 1770 – 1830 | |

| Commandement | Inspecteur-général de la gendarmerie Gouverneur des Invalides |

|

| Conflits | Guerres de la Révolution Guerres napoléoniennes Expédition d'Espagne |

|

| Distinctions | Duc de Conegliano Grand-croix de la Légion d'honneur Grand-croix de Saint-Louis |

|

| Hommages | Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile, 33e colonne Hommes illustres (Louvre) |

|

| Autres fonctions | Pair des Cent-Jours Pair de France |

|

| Famille | Frère puîné de Claude-Marie Jeannot, baron de Moncey | |

Le nom Moncey vient d'un hameau que la famille achète en 1789 au marquis de Cheylard. Au sein de la Grande Armée, le maréchal Moncey reçoit le surnom de « Fabius ».

Biographie

Fils cadet d'un avocat au parlement de Besançon, Bon-Adrien passe sa petite enfance dans la propriété familiale à Moncey puis commence des études au collège de Besançon. Moncey est doté d'un caractère bouillant et d'une imagination guerrière. Son père prend soin de son éducation, mais ne peut dompter son caractère ardent et indocile.

Premiers engagements

Après des études incomplètes, le jeune Moncey s'échappe du collège en 1768 pour s'engager dans le régiment de Conti-Infanterie, sans l’accord de son père, annonçant au sergent recruteur qu’il a 16 ans. Au bout de six mois, son père achète son congé. Le jeune homme a à peine passé un an dans sa famille que le , il s'engage dans le régiment de Champagne où sa grande taille le fait aussitôt admettre au nombre des grenadiers. C'est en cette qualité qu'il fait la « campagne des côtes de Bretagne » en 1773, campagne mise en œuvre dans le but de les protéger contre les entreprises des Anglais.

Malgré son attrait pour le métier des armes, la carrière militaire est limitée pour un simple roturier. Moncey achète donc son congé. Revenu à Besançon, il paraît enfin vouloir se conformer aux vues de son père, et se livre pendant quelques mois à l'étude du droit. Cependant, dès la fin de l'année 1774, sa vocation l'emporte encore et il s'engage dans le corps privilégié de la gendarmerie de la garde de Lunéville, troupe provinciale d'élite, où les simples soldats ont rang de sous-lieutenants.

Après quatre ans de service, il passe le , au grade de sous-lieutenant de dragons, dans la légion des volontaires de Nassau-Siegen, ainsi appelée d'après le nom de son colonel. Allant d’unité en unité, prenant des congés, il est alors qualifié d’« inconscient et léger » (jugement de 1779). Il devient lieutenant en second en 1782 puis lieutenant en premier en 1785. Au commencement de la Révolution, ce régiment devient le 5e bataillon d'infanterie légère, et est, dès la fin de l'année 1792, déployé avec l'armée des Pyrénées.

Commandant en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales

.jpg.webp)

Moncey se montre partisan de la Révolution française. Nommé capitaine le 12 avril 1791, il commande au mois de juin 1793 le 5e bataillon d'infanterie légère devant Saint-Jean-Pied-de-Port. Le , le général espagnol Caro, fort de son coup de main sur Château-Pignon, ayant rassemblé ses divisions, leur ordonne d'attaquer les Français dans leur camp d'Hendaye. La bataille est un moment indécise. Moncey, investi depuis peu du grade de chef de bataillon à la tête de la 5e demi-brigade légère de première formation (), est malade mais participe tout de même aux combats. Les Français finissent par emporter la décision, ce qui leur permet de se maintenir aux portes de l'Espagne.

Pour le récompenser de son succès, les représentants en mission auprès de l'armée des Pyrénées-Orientales le nomment chef de brigade. Le Comité de salut public ne se contente pas de confirmer sa promotion à ce grade élevé ; peu de temps après, il lui confère celui de général de brigade le , du fait du manque d'officiers supérieurs. Il est ainsi l'un des quatre futurs maréchaux d'Empire à avoir sauté le grade de colonel institué par le décret du 21 février 1793. Peu de temps après, il est promu au grade de général de division le . Montrant au conseil de guerre tenu en juillet 1794 plus de confiance que le général Muller, commandant en chef, il préconise l'offensive, avec succès, et est placé à la tête de l'aile gauche. Moncey exécute les mouvements qu'il a conçus. Moncey se distingue également à la prise de la Montagne de Louis XIV, à l'affaire des Aldudes, au siège de Tolosa.

Moncey, informé que les représentants le proposent à la Convention nationale pour remplacer le général Muller au commandement supérieur de l'armée des Pyrénées, refuse ce commandement, ne s'estimant pas capable de l'exercer. Les représentants s'opposent à son plaidoyer et confirment sa nomination le 9 août 1794. Moncey doit céder et pénètre le dans la vallée de Baztan, à la tête de quatre colonnes. Il s'empare du col d'Amaiur, puis se dirige vers la montagne des Quatre-Couronnes pour tourner le camp retranché des Espagnols établi à Irun, dont l'artillerie défend le passage de la Bidassoa. Les Espagnols finissent par abandonner leur camp et se retirent du côté d'Oiartzun, alors que la colonne du général Frégeville traverse en même temps la Bidassoa sous le feu ennemi. Les troupes espagnoles établies le long du fleuve, voyant les Français sur la montagne des Quatre-Couronnes, réalisent la précarité de leur position et évacuent leurs retranchements pour se replier du côté d'Hernani.

Après avoir fait sa jonction avec Frégeville à Oiartzun, Moncey marche sur Fontarabie, s'empare de cette ville le 1er août 1794, se dirige ensuite vers le port de Pasaia (2 août) et arrive devant Saint-Sébastien où 3 000 hommes de l'armée espagnole se sont réfugiés. La Tour d'Auvergne, à la tête des grenadiers qui forment l'avant-garde, négocie la capitulation qui a lieu le même jour (4 août). La ville de Tolosa est occupée à son tour le 9 août. Moncey établit son quartier-général à Elizondo, dans la vallée du Baztan. Légèrement blessé à Roncevaux, le général y fait détruire la pyramide élevée par les Espagnols dans la plaine, en mémoire de la défaite essuyée par Charlemagne. Dès le 17 octobre suivant, Moncey se signale de nouveau en battant les Espagnols à Orbaitzeta. La victoire met l'armée révolutionnaire en possession de la Navarre espagnole, hors la place de Pampelune ; les Français récupèrent en outre 2 500 prisonniers, 50 canons, 2 drapeaux, différents magasins, les fonderies d'Orbaitzeta et d'Eugui, évaluées à 30 millions. Le 28 novembre de la même année, un corps d'armée de 4 à 5 000 hommes, commandé par le général Ruby, est défait et laisse 200 prisonniers, 4 drapeaux, 1 pièce de canon en bronze — l'unique de l'armée espagnole — 5 000 fusils ou carabines, 38 caissons, la caisse militaire, les magasins du quartier-général de Bergara et des munitions. Ce succès est complété par la prise des deux villes d'Azkoitia et d'Azpeitia. Les opérations s'arrêtent avec l'arrivée de l'hiver.

L'armée des Pyrénées-Occidentales, sous les ordres du général en chef Moncey, se compose en février 1795 de 76 bataillons. Elle forme une ligne dont la droite, appuyée à la mer, se prolonge jusqu'à la vallée d'Azpeitia ; le centre s'étend dans les vallées de Lerin et de Baztan ; l'aile gauche rentre ainsi sur le territoire de la République et s'adosse à la place de Villefranche. À la reprise des hostilités, Moncey vainc le général Crespo près d'Urretxu, à Arrasate et à Eibar. Cependant Crespo, forcé de fuir et redoutant que les Français ne marchent sur Pancorbo, cherche à les attirer sur un autre point. En conséquence il se porte vers Bilbao à marches forcées mais décide finalement de se porter directement au secours de Pancorbo, en raison de la rapidité de la progression française. Le , les Français prennent possession de Bilbao et occupent la province de Biscaye. Moncey conclut à Saint-Sébastien un armistice, préliminaire du traité de Bâle, signé le 22 juillet 1795, par les délégués français et espagnols. Il revient alors en France pour s'y reposer.

Le 31 août 1795, il est appelé au commandement en chef de l'armée des côtes de Brest. Ce poste est important car il doit surveiller les tentatives des Anglais et des émigrés sur les côtes et mener à bien en Bretagne l'œuvre de pacification que Hoche vient de terminer en Vendée. Après un an de séjour, il est envoyé à Bayonne pour commander la 11e division militaire le 1er septembre 1796. Après le coup d'État du 18 fructidor an V, des rapports de police le signalent comme royaliste. Les agents des Bourbon le traitent du moins comme tel et le désignent dans leurs rapports, sous le surnom « Laurens 1262 ». Bien qu'il soit étranger à ces menées, le Directoire le destitue le 26 octobre 1797. Il vit deux ans dans la retraite avant d'être remis en activité le 2 septembre 1799.

Campagne d'Italie (1799-1800)

Lors du coup d'État du 18 brumaire, il seconde le général Bonaparte. Après son arrivée au pouvoir, celui-ci donne à Moncey le commandement de la 15e division militaire à Lyon. Au moment de la deuxième campagne d'Italie, Moncey est placé à la tête d'un corps d'armée issu de l'aile droite de l'armée du Rhin. Tandis que l'armée principale gravit le col du Grand-Saint-Bernard, il est chargé de franchir avec ses troupes le col du Saint-Gothard, ce qu'il fait le 17 mai 1800. Son corps participe ensuite à l'invasion du Tessin et de la Lombardie et fait son entrée à Milan le 28 mai. Au mois de juillet, alors que l'armée prend position à Marengo, le général Moncey est chargé d'occuper Plaisance d'où il doit observer Bobbio, garder le Tessin, la Sesia et l'Oglio, depuis le confluent de cette rivière jusqu'au Pô, pousser en outre des reconnaissances sur Peschiera et Mantoue. Lors de l'armistice qui suit la bataille de Marengo, les forces de Moncey occupent la Valteline. À Roveredo, il fait un grand nombre de prisonniers après avoir battu les Autrichiens à la Chiusa, à la Coriano et à Serravalle, ce qui lui permet d'opérer sa jonction avec Macdonald et l'armée des Grisons.

Dans la campagne suivante en 1801, chargé du commandement de l'aile gauche de l'armée sous la direction de Brune, il se porte sur le village de Monzambano dont il s'empare après un combat vigoureux et où il a un cheval tué sous lui. Ce succès ouvre à l'armée le passage du Mincio. Les Autrichiens, battus, se replient sur l'Adige. L'armée française franchit à son tour le fleuve à Bussolengo. Le général en chef autrichien Bellegarde se porte sur Vicence pour attendre l'arrivée des généraux Laudon (de) et Vukassovich, qui descendent du Tyrol avec des renforts. Brune ordonne à Moncey de se porter sur Trente pour y faire sa jonction avec Macdonald, afin d'isoler et de détruire le corps autrichien de Laudon. Le général autrichien parvient cependant à échapper aux Français en usant d'un stratagème : il envoie à Moncey un officier de son état-major pour lui annoncer qu'il vient de recevoir la nouvelle d'un armistice conclu entre Brune et Bellegarde, et pour demander de conclure une convention semblable. Moncey accorde la suspension d'armes demandée et Laudon lui échappe en se retirant pendant la nuit par le défilé de Caldonazzo.

Brune, informé de cette nouvelle, dément l'assertion du général autrichien mais celui-ci a réussi à se sauver. En conséquence, il retire son commandement à Moncey et envoie Davout pour le remplacer, mais ce dernier, par respect pour son collègue, se contente de prendre le commandement de la cavalerie. Des plénipotentiaires autrichiens se présentent peu après à Brune en proposant un armistice aux conditions imposées par Bonaparte. Après la paix de Lunéville (1801), Moncey obtient le commandement militaire des provinces de l'Oglio et de l'Adda, converties en départements français. Il conserve cette fonction jusqu'au 3 décembre 1801, date à laquelle le Premier consul l'appelle à Paris pour lui confier les fonctions d'inspecteur général de la gendarmerie.

Inspecteur-général de la gendarmerie

En 1801, il est rappelé à Paris pour y exercer les fonctions d'inspecteur de la gendarmerie. Ce nouvel emploi l'ayant amené dans la capitale, son crédit auprès du Premier Consul augmente beaucoup. Dès lors il est chargé de diriger une de ses nombreuses polices, ce qui lui est très facile par le moyen de la gendarmerie. Dans cette nouvelle position, Moncey se montre ce qu'il a été sur les champs de bataille, intelligent, honnête, laborieux, dévoué. Moncey accompagne en 1803, Bonaparte dans son voyage des Pays-Bas. C'est à partir de cette époque que Moncey occupe le château de Baillon à Asnières-sur-Oise, donné par Napoléon Ier.

En 1804, il préside le collège électoral du département du Doubs et est élu candidat au Sénat conservateur par le département des Basses-Pyrénées, qui a gardé souvenir de sa campagne de 1794. Le 19 mai 1804, Napoléon, devenu empereur, le comprend parmi les dix-huit généraux élevés au rang de maréchaux de l'Empire. Le 2 décembre 1804, lors du sacre de Napoléon Ier, au milieu des autres maréchaux, debout sur les marches de l'autel, Moncey porte la corbeille du manteau de l’impératrice Joséphine. Il est créé grand-cordon le 2 février 1805 et chef de la 11e cohorte de la Légion d'honneur. Duc de Conegliano depuis le 2 juillet 1808, Moncey reste chargé alors de commandements militaires de seconde ligne. Durant les campagnes d'Allemagne, Napoléon, désireux de conserver pendant son absence à l'intérieur quelques chefs sûrs et dévoués, laisse Moncey à Paris pour y continuer ses fonctions d'inspecteur général de la gendarmerie.

Campagne d'Espagne (1808-1809)

Moncey prend cependant une part active à la campagne d'Espagne en 1808 et 1809. En 1808, lorsque l'Empereur veut faire occuper le trône d'Espagne par un membre de sa famille, le maréchal Moncey, à la tête de 24 000 hommes, passe de nouveau la Bidassoa et va avec le gros de son armée établir son quartier-général à Burgos ; une de ses divisions gagne la Navarre et un certain nombre de bataillons se portent en Biscaye. Les généraux français se rendent maîtres par la ruse de la citadelle de Pampelune, de Barcelone, de Cadix, de Madrid, du fort San Fernando et de la place Saint-Sébastien. L'abdication de Charles IV et de son fils l'infant Ferdinand causent un mouvement insurrectionnel général en Espagne. Aux premiers symptômes du soulèvement, les troupes françaises qui stationnent sur les différents points de la Biscaye, de la Navarre, de la Catalogne, du royaume de Léon, de la vieille et de la nouvelle Castille et de l'Aragon, se mettent en mesure d'en contenir le développement. Le corps d'observation des côtes de l'Océan, composé de 24 650 hommes, est mis aux ordres du maréchal Moncey.

L'émeute du 2 mai à Madrid se propage comme un signal auquel toutes les provinces se sont empressées de répondre ; le royaume de Valence est en armes au mois de juin. Le marquis de La Romana y a pris le commandement en chef de l'insurrection et se trouve à la tête d'un corps de 25 000 hommes, bien équipés et parfaitement disciplinés. Joachim Murat charge le maréchal Moncey de dissiper cet attroupement. Le maréchal, quittant la province de Tolède, se dirige sur le bourg de la Pesquera et bat l'avant-garde espagnole, qui se replie sur une autre position située en avant du village de Siete Aguas, dans la province de Valence. Les troupes françaises surmontent une nouvelle fois l'obstacle, infligeant à leurs adversaires une perte de 1 500 hommes auxquels s'ajoutent 12 pièces de canon et une grande quantité de munitions et de bagages. L'armée française continue sa marche sur Valence, suivant la trace des fuyards. Ceux-ci se réunissent au gros des leurs, que La Romana a posté en avant de la ville, à deux lieues environ, derrière un canal, avec une batterie de cinq canons qui défend le pont sur le Guadalaviar, coupé pour plus de sûreté. Les colonnes d'attaques lancées par Moncey réussissent néanmoins à faire céder la ligne espagnole. Le maréchal fait ensuite rétablir le pont pendant la nuit pour y faire passer ses troupes, et dès le lendemain, 28 juin, il se porte sur Valence.

La ville se révèle d'un abord difficile, car la population a fait serment de l'incendier plutôt que de la rendre aux Français. En outre, Valence est protégée par de bonnes murailles, dont une multitude de canons rendent l'abord très délicat. De plus, les habitants ont retranché les faubourgs qui s'étendent jusqu'à ses portes. Moncey fait lui-même la reconnaissance de cette ville et en ordonne l'attaque. Les faubourgs sont enlevés et 20 pièces de canon tombent au pouvoir des Français, mais les remparts, entourés de fossés pleins d'eau, mettent la ville à couvert d'un coup de main. Le maréchal est obligé d'attendre l'arrivée de quelques pièces de grosse artillerie. Pendant ce temps, il cantonne ses troupes dans les faubourgs et aux environs de la place. Deux jours après, il bat un rassemblement de 5 à 6 000 insurgés sur la rive droite du Xuxar et le repousse jusqu'au col d'Almansa, sur la frontière du royaume de Murcie, position dont il s'empare à son tour le 3 juillet.

Après cette expédition, le maréchal reprend le chemin de Valence. Grâce à l'artillerie prise aux Espagnols, il est à même de réduire la place mais les événements qui surviennent en Andalousie le forcent au repli. Au cours de la retraite, les troupes françaises sont attaquées à l'improviste en retour par La Romana. La panique s'installe dans les rangs malgré les efforts des généraux pour rétablir l'ordre, et plus de 1 000 hommes de toutes les armes perdent la vie. Le maréchal Moncey rallie ses troupes dans la position de San Clemente et reçoit l'ordre de se rapprocher de Madrid. Au mois d'août, il repasse l'Èbre et vient se joindre aux différents corps qui se sont repliés sur ce point lors de la défection du marquis de La Romana. Ses troupes, formant la gauche de la ligne d'opération, bordent la rive droite de l'Aragon. Lui-même établit son quartier-général à Tafalla. De leur côté, motivée par des succès récents, l'armée espagnole reprend l'offensive. Le 25 octobre, des détachements de l'armée du général Castaños occupent Viana et Lerín. Le maréchal Moncey, voyant quelques-unes de ses positions menacées, fait avancer les brigades aux ordres des généraux Habert et Razout et celle de cavalerie du général Wathier pour arrêter les Espagnols dans ce mouvement offensif et reprendre les postes occupés. Les Espagnols sont défaits et abandonnent 1 200 prisonniers, entourés dans Lerín et forcés de mettre bas les armes.

Resté sous les murs de Valence, Moncey n'est pas plus heureux dans son attaque contre Saragosse, défendue par le général Palafox. Il se distingue néanmoins d'une manière particulière lors de ce siège où il faillit être tué par un moine. Après la bataille de Tudela, perdue par les Espagnols, le maréchal Moncey commande le 3e corps d'armée employé au second siège et à la prise de la ville de Saragosse. La garnison espagnole de Palafox se compose de 35 à 40 000 hommes de troupes réglées, environ 15 000 paysans bien armés et la totalité de la population. Le maréchal fait ouvrir les tranchées mais, rappelé en France, il doit remettre son commandement au général Junot le 2 janvier 1809. En août de la même année, l'Angleterre ayant porté la guerre sur les côtes de la Hollande, Moncey est envoyé en Flandre pour prendre le commandement de l'armée d'observation qui établit ses cantonnements dans le pays d'Hulst, d'Axel et de Cadzand. Il y fait face aux Anglais qui débarquent à Walcheren.

Après l'échec de cette expédition, Moncey rentre en France en 1811, où il doit organiser des divisions de réserve destinées à l'armée du Nord. Napoléon ne lui confie plus que des commandements de réserve, avec la direction de la gendarmerie, ce qui est toujours considéré comme l'un des plus grands moyens de son gouvernement. Moncey a pour cela des pouvoirs étendus ; il dispose de sommes considérables et ne rend compte qu'à l'empereur lui-même. C'est en quelque façon le contrôleur, le surveillant de la police de Fouché et de celle de tous les départements, de tous les préfets, qui le surveillent à leur tour. Il est ainsi initié aux secrets les plus importants, et la confiance que le maître a en lui doit être absolue.

Défense de Paris

Lorsque est décidée la campagne de Russie en 1812, il est l'un des généraux qui manifestent le plus ouvertement leur désapprobation, et Napoléon ne l'appelle pas à prendre part à cette campagne. Toutefois, le 11 janvier 1814, l'Empereur nomme Moncey commandant en second de la garde nationale de Paris. Napoléon lui dit en partant pour sa campagne d'hiver : « C'est à vous et au courage de la garde nationale que je confie l'impératrice et le roi de Rome ». En réponse, Moncey remet à l'empereur une adresse, au nom de la garde nationale, proclamant la fidélité de ce corps à l'Empire.

Il organise la garde nationale et dispose de plusieurs milliers d'hommes lorsque la bataille de Paris se déclenche le 30 mars 1814. Moncey dispose ses soldats sur les hauteurs de Belleville et des Batignolles. Il tient aussi longtemps qu'il peut contre l'écrasante supériorité numérique des Alliés, et résiste à la place Clichy, où se dresse aujourd'hui sa statue (édifiée en 1870). Il doit néanmoins cesser le combat à l'annonce de la capitulation signée par le maréchal Marmont. Un ordre oblige Moncey à suivre l'armée : il remet au duc de Montmorency le commandement de la garde nationale, et, réunissant aux Champs-Élysées les débris des troupes de ligne restées sans chef, il se retire avec elles à Fontainebleau pour les mettre sous les ordres de l'empereur. Napoléon abdique peu après.

Sous la monarchie

Le 11 avril, de retour à Paris, il fait connaître au gouvernement provisoire l'adhésion du corps de la gendarmerie, qu'il a reçue la veille, et donne également la sienne dans une lettre adressée au prince de Bénévent. Trois jours après il revient à Paris, se présente au comte d'Artois et est nommé par le gouvernement royal ministre d'État (13 mai 1814), chevalier de Saint-Louis (), pair de France (4 du même mois) et maintenu dans ses fonctions de premier inspecteur-général de la gendarmerie. Il se présente, ainsi que les autres maréchaux qui se trouvent à Paris, devant Louis XVIII dans les premiers jours du mois de mai[1]. Le , informé que Napoléon revient de l'île d'Elbe et débarque au Golfe-Juan, Moncey adresse aux gendarmes une proclamation leur rappelant le serment qu'ils ont prêté au roi. Il n'en est pas moins nommé pair à la Chambre impériale le 2 juin 1815, dignité qu'il accepte, mais ne prend aucune part à la campagne de Belgique (1815) et n'exerce aucun commandement actif.

Au retour de Gand, Louis XVIII, pour le punir de son attitude, le prive de ses droits à la pairie par l'ordonnance du 24 juillet 1815. Nommé, en août 1815, président du conseil de guerre chargé de juger le maréchal Ney, il refuse cette fonction par une lettre adressée au roi :

« Ma vie, ma fortune, tout ce que j'ai de plus cher est à mon pays et à mon roi ; mais mon honneur est à moi ; aucune puissance humaine ne peut me le ravir. Qui, moi ! j'irais prononcer sur le sort du maréchal Ney ! Mais, Sire, permettez-moi de le demander à Votre Majesté, où étaient les accusateurs tandis que Ney parcourait les champs de bataille ? Ah ! si la Russie et les alliés ne peuvent pardonner au vainqueur de la Moskowa, la France peut-elle oublier le héros de la Bérésina ? Et j'enverrais à la mort celui auquel tant de Français doivent la vie, tant de familles leurs fils, leurs époux, leurs parents ! Réfléchissez-y, Sire ; c'est peut-être pour la dernière fois que la vérité parvient jusqu'à votre trône ; il est bien dangereux, bien impolitique, de pousser des braves au désespoir […]. »

Ce refus le fait destituer de sa dignité de maréchal, par ordonnance royale du 29 août de la même année, et il est en même temps envoyé pour trois mois aux arrêts à la forteresse de Ham. Le commandant prussien du fort de Ham refusant d’emprisonner un maréchal d’Empire, Moncey loue une chambre à l’auberge située en face de la citadelle et se voit donner l'aubade par la troupe sur ordre des officiers prussiens. Éloigné du pouvoir et rejeté par les royalistes, il reste sans emploi et vit dans son château de Baillon près de Luzarches.

Rentré en grâce auprès du roi le 5 mars 1816, il est réintégré dans le titre de son duché. Moncey prête serment entre les mains du roi en qualité de maréchal de France le 14 juillet 1816. Éliminé de la Chambre haute après le second retour du roi, il n'y rentre qu'à la grande promotion, dite « fournée des 60 », le 5 mars 1819, par suite de la « proposition Barthélemy ». En 1819, il est l'un des fondateurs de la société pour l'amélioration des prisons. L'année suivante (5 avril 1820), Moncey devient en outre gouverneur de la 9e division militaire, et le 30 septembre chevalier de l'ordre du Saint-Esprit.

Expédition d'Espagne (1823)

En 1823, lorsque la guerre en Espagne est déclarée, Louis XVIII confie à Moncey le poste de commandant en chef du 4e corps de l'armée expéditionnaire, destiné à l'invasion de la Catalogne. Réuni dans le département des Pyrénées-Orientales, le quatrième corps d'armée forme en quelque sorte une armée séparée. Il se compose de trois divisions commandées par le général Curial, par le baron de Damas et par le général Donnadieu. Il a pour auxiliaire et pour avant-garde un corps de 9 000 Espagnols commandés par le baron d'Éroles (es). Le maréchal part le 11 mars et fait son entrée à Perpignan le 20, à neuf heures du soir. Passé en revue le 30 mars près de Perpignan par le duc d'Angoulême, le 4e corps n'est complètement organisé que le 15 avril.

Les opérations commencent le 18 du même mois. La 5e division du 4e corps d'armée entre en Espagne par le col du Perthus, prend possession de Peralda et de La Jonquera, où le maréchal établit son quartier-général. Peu de jours après, Camoni se rend sans résistance ; par contre, Puigcerdà doit être emportée de vive force. Le 22 est un jour d'occupation sans victoire : Roses et sa citadelle ouvrent leurs portes aux premières sommations ; le lendemain, c'est le tour de Figuières. Le maréchal Moncey ayant appris que les généraux de l'armée constitutionnelle, Francisco Milans del Bosch, Llobera et la division de Mina se sont établis en réserve à Castel-Follit, décide de les y attaquer et part à la tête d'une forte colonne le 27 avril. Le général Donnadieu doit pendant ce temps réunir les troupes qui se trouvent dans la Cerdagne pour les porter en Catalogne, tandis que Maringoni est chargé d'occuper Figuières. Deux ponts sont jetés devant Crespia. Le 29, le général Vasserot reçoit l'ordre d'y faire passer sa brigade et de commencer l'attaque.

Toutes ces opérations préliminaires ont eu lieu par une pluie battante qui redouble pendant la nuit du 30. De plus, le 1er mai, à sept heures du matin, les eaux entraînent les deux ponts au moment même où le maréchal se dispose à passer. Cet accident, qui n'est réparé que le 2, permet aux constitutionnels d'effectuer leur retraite. Le duc de Conegliano pousse ensuite jusqu'à Hostalric, qu'il fait investir, et donne l'ordre aux généraux Curial et Donnadieu de poursuivre les constitutionnels. Ceux-ci se sont déjà retranchés à Moyá et à Castel-Tersel, qu'ils évacuent après avoir essuyé des pertes importantes. Le 25 mai, le maréchal part de Gérone et effectue le lendemain la reconnaissance du fort d'Hostalric, puis les jours suivants celles de Mataró et de Granolles. Le 30, il se rend à Vic où 600 soldats français viennent de résister aux troupes de Mina. Après avoir passé une partie du mois de juin à observer les mouvements de Mina en Cerdagne, Moncey quitte Vic pour établir son quartier-général à Gérone. En partant, il donne l'ordre à Curial de pousser des reconnaissances jusqu'à Barcelone.

Les 8 et 9 juin, Moncey commence les premières opérations du blocus de cette place. Les assiégés font deux sorties vigoureuses mais sont repoussés par les troupes royales. Dans les journées des 10 et 16 juin, les Espagnols essaient deux nouvelles sorties qui ne rencontrent pas davantage de succès. Le 23 juin, le maréchal s'empare de la position de Jorba, défendue par Milans. Le 27 août, l'armée des constitutionnels, forte d'environ 41 000 hommes, marche sur trois colonnes dans la direction de Tarragone afin de couper la ligne d'opération du maréchal Moncey. Celui-ci, ayant deviné la manœuvre, se porte à leur rencontre et les met en déroute près de la chapelle Saint-Jean. Quelques jours plus tard, les constitutionnels attaquent la position d'Altafala et s'avance jusqu'auprès du Catllar. Moncey décide d'opérer une diversion sur le flanc gauche de l'ennemi et ordonne au baron d'Éroles (es) et au général de Tromelin de marcher, le premier par Archelarga, le second par La Secuita. Lui-même part de Valls pour se mettre à leur tête mais il apprend en cours de route que les colonnes ennemies ont été enfoncées. À cette nouvelle, il retourne avec la division de gauche à Torredembarra. Pour exploiter sa victoire, il ordonne une reconnaissance générale, à la suite de quoi les constitutionnels, réunis le 28 août vers Tarragone, sont rejetés de leurs positions.

Au commencement du mois de septembre, il transporte son quartier-général à Sarrià pour surveiller le blocus de Barcelone. La ville bloquée essaie un coup de main pour rompre le réseau qui la tient enlacée : le 12 septembre, environ 6 000 fantassins, 100 chevaux et 6 pièces de canon se portent sur les retranchements français. L'attaque se solde par un échec et 200 assiégés tombent sur le champ de bataille, tandis que le reste se replie en désordre derrière les murailles. Le 16 du même mois, une colonne débarquée à Mongat (es) tombe prisonnière aux mains des Français après une lutte de deux heures. Vers la fin de septembre, le château de Sant Ferran capitule. Les troupes du maréchal Moncey y trouvent une grande quantité de munitions de guerre et 139 pièces d'artillerie en bronze de tous les calibres. La garnison est conduite prisonnière en France. Moncey vient alors de recevoir le décret du roi d'Espagne portant que toutes les places doivent être remises aux troupes françaises ou aux troupes espagnoles qui se trouvent le plus à leur portée. Le 11 octobre, de son quartier-général de Sarria, il en fait faire la signification aux généraux constitutionnels qui commandent à Barcelone, mais ces derniers n'en tiennent aucun compte. Dans l'intervalle du 11 au 14 octobre, des dépêches venues par la voie de Tarragone leur apportent la nouvelle de la mise en liberté du roi, avec des détails circonstanciés sur tout ce qui a précédé et suivi. À cette dernière date, c'est-à-dire le 14 octobre, le maréchal Moncey leur fait parvenir une ampliation du décret royal revêtu de tous les caractères officiels. Les généraux constitutionnels se déterminent dès lors à entendre des propositions et Barcelone capitule.

À la suite de cette campagne, et pour le récompenser de ses services, Louis XVIII confère à Moncey la grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. L'empereur Alexandre Ier de Russie lui envoie, au mois de février 1824, le grand-cordon de l'ordre de Saint-Vladimir de première classe. Lors du sacre de Charles X[2], Moncey fait fonction de connétable, tenant à la main son épée nue, et encadré de deux huissiers de la chambre du roi portant leur masse. Il siège par la suite à la Chambre des pairs, où il se place dans les rangs de cette majorité constitutionnelle opposée aux lois du ministère Villèle. Il exerce ensuite les fonctions d'inspecteur général.

Gouverneur des Invalides

La révolution de Juillet, qui détrône la branche aînée des Bourbon, n'étonne pas le maréchal, confiné dans la retraite par son âge, ses goûts et par la mort de son fils. Absent lors de l'ouverture de la Chambre des pairs, il prête son serment de fidélité à la charte et au roi Louis-Philippe Ier dans la séance du . Après ses nombreuses campagnes, il est affecté en 1830 d'une hydrocèle énorme (par épanchement) et est soigné par le docteur Dominique-Jean Larrey. Par ordonnance du , le maréchal est appelé à faire partie du conseil général du Doubs. C'est pendant son séjour à Vaivre que, favorable à la loi du , dite loi Guizot, sur l'instruction primaire, il effectue une donation de 12 000 francs aux besoins de l'instruction primaire dans la commune de Moncey, où il possède un château, et cède en outre la propriété d'un bâtiment destiné à la tenue de l'école, au logement de l'instituteur et à celui de l'institutrice.

Se trouvant, à l'époque de la mort du maréchal Jourdan, doyen des maréchaux de France, il est nommé le gouverneur des Invalides et occupe ce poste jusqu'à la fin de sa vie[3]. La nouvelle de sa propre mort se répand dans plusieurs journaux alors qu'il est retenu à son château de la Vaivre, souffrant des suites d'une attaque de paralysie. En 1836, il est frappé d'apoplexie et d'hémiplégie étant dans son domaine en Franche-Comté. Envoyé aux eaux thermales de Bourbonne, il en revient peu de semaines après atteint d'une angine bronchique pulmonaire. À la fin du mois d'octobre, il est de nouveau soigné par Larrey.

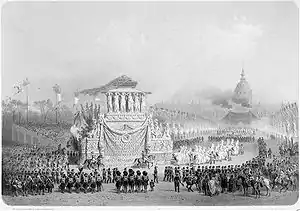

Lors de la cérémonie funéraire du retour des cendres de Napoléon Ier, qui a lieu dans l'église Saint-Louis-des-Invalides le 15 décembre 1840, Moncey, quoique malade, pouvant à peine se mouvoir, et malgré la rigueur d'un froid excessif, veut rendre un dernier hommage au défunt. Déjà gravement malade avant l'arrivée du cercueil, il aurait déclaré à son médecin : « docteur, faites-moi vivre encore un peu, je veux recevoir l'Empereur ». Porté dans un fauteuil, il est placé dans le chœur, à gauche de l'autel, auprès du catafalque, et attend l'arrivée du cadavre de Napoléon. Lorsque le corps fait son entrée dans l'église, il tente de se lever mais, affaibli, retombe sur son fauteuil. Il se fait transporter jusqu'au cercueil, embrasse la poignée de l'épée de Napoléon et déclare : « à présent rentrons mourir »[4].

Il vit encore quelque temps après cet événement et meurt à l'hôtel des Invalides le , à onze heures du soir[5]. Soult prononce son discours funèbre tandis que le maréchal Oudinot lui succède aux Invalides.

Dans Le Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon déclare à son sujet : « Moncey était un honnête homme »[6]. Le maréchal Soult dit quant à lui : « Moncey est le modèle de toutes les vertus ».

Décorations

- Légion d'honneur :

- Grand aigle de la Légion d'honneur (2 février 1805),

- Chef de la 11e cohorte de la Légion d'honneur ;

- Grand-croix de l'Ordre de la Réunion[7] ;

- Grand dignitaire de l'Ordre de la Couronne de Fer[8] ;

- Ordre royal et militaire de Saint-Louis :

- Chevalier (2 juin 1814), puis,

- Grand-croix de Saint-Louis (1823) ;

- Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (30 septembre 1820) ;

- Grand-cordon de l'Ordre de Saint-Vladimir de première classe (février 1824).

Hommages

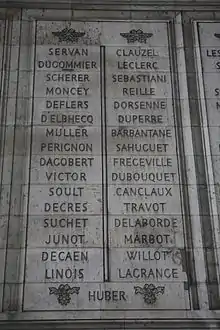

- Le nom de Moncey est gravé au côté Ouest (33e colonne) de l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris.

- Un fort de la ville de Besançon porte son nom : le fort Moncey, plus connu sous le nom de fort de Planoise.

- Il existe à Paris, nommés ainsi en son honneur :

- une rue Moncey ;

- un square Moncey ;

- un passage Moncey.

- Il existe une rue Moncey à Lyon (3ème)

Vie familiale

Fils cadet de François-Antoine Jannot († 1775), avocat au parlement de Besançon et de Marie-Élisabeth Guillaume, Bon-Adrien était le frère puîné de Claude-Marie-Joseph et de Claude-François Jeannot de Moncey (1752-1828), colonel de gendarmerie et officier de la Légion d'honneur. La famille se compose de 14 enfants : 8 garçons et 6 filles. Appartenant à la petite bourgeoisie, son père a une charge d’avocat au parlement de Besançon. Il exerce peu, s’occupant de l’exploitation du domaine dont il espère voir Bon Adrien prendre la succession.

Bon-Adrien épouse le 30 septembre 1790, en la paroisse Saint-Pierre de Besançon, Charlotte Remillet (1761-1842). Ensemble, ils ont :

- Anne-Françoise (1791-1842), inhumée au cimetière des Chaprais à Besançon), mariée en 1818 avec François-Louis Bourlon de Chevigné de Moncey (1780-1835), chef de bataillon, aide de camp du maréchal Moncey, autorisé à ajouter Moncey à son nom par ordonnance du 23 mars 1819, dont postérité ;

- Bon-Marie (1792-1817), comte de Moncey, page de l'Empereur, nommé colonel du 3e hussards le 15 mars 1814 à l'âge de 21 ans, sans union ni postérité. Il meurt à la chasse en décembre 1817, frappé d'une balle à la tête en sautant un fossé avec son fusil.

- Bon-Louis-Napoléon (1802-1805) ;

- Jeanne-Françoise-Hélène (1807-1852), mariée le 30 octobre 1824 avec Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin (autorisé par le roi Charles X à hériter du titre de son beau-père), 2e duc de Conegliano (1798-1878), dont postérité.

Armoiries

| Figure | Blasonnement |

.svg.png.webp) |

Armes de la famille Jeannot de Moncey

D'argent, à deux écots, passés en sautoir, accompagnés en chef de trois étoiles et en pointe d'un croissant, le tout de gueules.[9] |

.svg.png.webp) |

Armes du duc de Conegliano et de l'Empire :

Sous le chef des Ducs de l'Empire : d'azur, à une main d'or, aillée d'argent, tenant une épée du même en pal..[9] - [10] - [11] |

_OSE.svg.png.webp)  |

Armes du duc de Conegliano, pair de France :

D'azur à une main d'or, mouvante d'une aile d'argent et tenant une épée du même.[12]

|

Annexes

Bibliographie

- A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. 1, [détail de l’édition] (BNF 37273876) ;

- Louis-Léonard de Loménie, Galerie des contemporains illustres, vol. 4, A. René, , 4e éd. (lire en ligne) ;

- Joseph Fr. Michaud et Louis Gabriel Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne : ou, Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants. Tome 1.-[52.] [et Supplément],, vol. 74, t. 1, Michaud frères, (lire en ligne) ;

- Joseph Adrien Félix Lavallée, Espagne, vol. 2, Firmin Didot frères, , 505 p. (lire en ligne) ;

- Vicomte Albert Révérend, Armorial du Premier Empire ; Titres, Majorats Et Armoiries Concédés Par Napoléon Ier, Bureau de l'annuaire de la noblesse, Alphonse Picard, 1894-1897 ;

- « Moncey (Bon ou Rose-Adrien-Jannot) », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition] ;

- « Bon-Adrien Jeannot de Moncey », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition], passage MOLTEDO_MONNOT-ARBILLEUR ;

- Joseph Valynseele, Les maréchaux du Premier Empire : leur famille et leur descendance, Boulevard de Magenta, 126, , 334 p. ;

- Jean de Jaurgain et Raymond Ritter, La maison de Gramont, t. 2, Tarbes, Les amis du musée pyrénéen, ;

- Arnaud Chaffanjon, Napoléon et l’Univers Impérial. Éditeur Serg (1969)

- Axel Brücker (préf. Thierry Lentz), Le Maréchal Moncey, Michalon, , 349 p. (ISBN 978-2-84186-959-6).

- Louis Chardigny, Les maréchaux de Napoléon, Paris, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », , 495 p. (ISBN 2-235-01609-X).

- Jacques Jourquin, Dictionnaire des maréchaux du Premier Empire : dictionnaire analytique statistique et comparé des vingt-six maréchaux, Paris, Christian/Jas, , 211 p. (ISBN 2-911090-06-3).

- Jean-Marie Thiébaud, "Les Comtois de Napoléon" (en collaboration avec Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe), préface de S.A.R. le prince Joachim Murat, Yens-sur-Morges (Suisse), Cabedita, 2006.

Notes et références

- André Castelot, Madame Royale, Perrin 1962, rééd 1999, p.169

- Edmé François Antoine Marie Miel, Histoire du sacre de Charles X, dans ses rapports avec les beaux-arts et les libertés publiques de la France, C.L.F. Panckoucke, , 364 p. (lire en ligne)

- Jourquin 2001, p. 137 et 140.

- André Castelot, Napoléon, Perrin, (ISBN 9782262001667), p. 979

- La Phalange : journal de la science sociale découverte et constituée par Charles Fournier. Industrie, politique, sciences, arts et littérature, vol. 5 (lire en ligne)

- Chardigny 1977, p. 49.

- On voit, sur le tableau de Jacques-Luc Barbier-Walbonne, l'écharpe bleue de l'Ordre de la Réunion sous celle de la Légion d'honneur : néanmoins, il y a incohérence entre la date de l'œuvre (1806) et celle de la création de l'ordre (1811).

- Almanach impérial pour l'année 1810 : présenté à S.M. l'Empereur et Roi par Testu, Paris, Testu, (lire en ligne)

- Source : www.heraldique-europeenne.org

- Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments

- Nicolas-Jules-Henri Gourdon de Genouillac, Recueil d'armoiries des maisons nobles de France, t. 1830, E. Dentu, 450 p. (lire en ligne)

- Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, vol. 15, Bureau de la publication, (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Service Historique de l’Armée de Terre – Fort de Vincennes – Dossier S.H.A.T. cote : 6 Yd 3.