Château de Malmaison

Le château de Malmaison est situé dans la commune de Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine et la région Île-de-France.

| Château de Malmaison | ||

La façade principale du château. | ||

| Période ou style | Renaissance, classique, Style Empire | |

|---|---|---|

| Type | Demeure privée | |

| Architecte | Charles Percier, Pierre Fontaine, Pierre Humbert | |

| Début construction | XVIIe siècle | |

| Fin construction | XIXe siècle | |

| Propriétaire initial | Impératrice Joséphine | |

| Destination initiale | Demeure impériale | |

| Propriétaire actuel | République française via les Musées nationaux napoléoniens | |

| Destination actuelle | Musée, visite du domaine | |

| Protection | ||

| Coordonnées | 48° 52′ 15″ nord, 2° 10′ 01″ est | |

| Pays | ||

| Région historique | Île-de-France | |

| Subdivision administrative | Hauts-de-Seine | |

| Commune | Rueil-Malmaison | |

| Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| ||

| Site web | musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison | |

Toponymie

L'origine du nom « Malmaison » est mal connue. Malmaison, de mala domus (ou mansio), signifie « mauvaise maison ». On avance en général l'hypothèse de la mauvaise fréquentation des lieux (brigands, invasion des Normands) au Moyen Âge (au IXe) mais aussi que ce nom serait dû à l’activité première de la ville qui était la prise en charge de personnes malades[1].

Le château

Historique avant la Révolution

Le fief de La Malmaison est identifié depuis le Moyen Âge. Un aveu de 1376 révèle l'existence d'un manoir, avec cour, basse-cour, terres et vignes[2].

En 1390, Guillaume Goudet, marchand à Paris et sergent d'armes, achète le domaine qui va rester dans sa descendance jusqu'en 1763[3].

Au XVe siècle, La Malmaison se transmet à Agnès Goudet, épouse de Jean Dubois, notaire au châtelet de Paris. Leur fille, Marie Dubois épouse Jean Dauvergne, maître des bouchers de la grande boucherie de Paris. Viennent ensuite leur fils, Hugues Dauvergne, puis le fils de celui-ci, Claude Dauvergne, mort vers 1561[3].

La fille de ce dernier, Marie Dauvergne, épouse Jean Perrot et La Malmaison appartient en 1563 à leur petit-fils, Claude Perrot, Président des enquêtes au Parlement de Châlons.

À Claude Perrot, succède en 1597 comme seigneur de La Malmaison, son fils, Christophe Perrot, conseiller au Parlement de Paris[3].

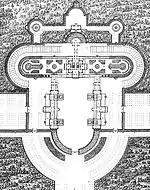

Dans la première moitié du XVIIe siècle, Christophe Perrot entreprend la construction d'une nouvelle demeure à La Malmaison, composée d'un corps de logis à deux niveaux, orienté Est-Ouest, flanqué au sud d'un pavillon plus élevé. À son extrémité nord, une basse-cour est entourée de dépendances[3].

À Christophe Perrot, succède en 1641 son fils, Charles Perrot, mort en 1685, puis la fille de celui-ci, Madeleine Perrot, mariée en 1670 avec Jacques Honoré Barentin, conseiller au Parlement de Normandie, puis à celui de Paris, puis Président au Grand-conseil[3].

En 1686, Jacques-Honoré Barentin fait construire le pavillon nord du château, prolongé par une petite aile au toit mansardé, aile qui reçoit son pendant à l'extrémité sud[4].

Jacques Honoré Barentin meurt en 1689 et sa veuve en 1713. Leurs descendants, titulaires de grandes charges en province, sont éloignés de La Malmaison, qui est alors louée[5].

Gérard Michel, sieur de La Jonchère et son épouse habitent alors La Malmaison, dont ils font réaménager l'intérieur et redessiner les jardins. Vers 1750, leur succèdent Guillaume Pierre Tavernier de Boulongne, puis, une dizaine d'années plus tard, Jacques Verdeilhan, fermier général[5].

En 1763, les Barentin se défont de La Malmaison en faveur d'Henri d'Aguesseau, conseiller d'état, fils aîné du chancelier d'Aguesseau.

Henri d'Aguesseau meurt en 1764 et, en 1771, sa veuve revend La Malmaison au banquier Jacques-Jean Le Couteulx du Molay[5].

Avec son épouse, Sophie Le Couteulx de La Noraye, Jacques Jean Le Couteulx du Molay, fait redessiner les jardins de La Malmaison en partie à l'anglaise, et remeubler les appartements[5].

Pendant la période pré-révolutionnaire, tous deux reçoivent à La Malmaison une société choisie, avec notamment l’abbé Delille, Élisabeth Vigée Le Brun, qui peint le portrait de Sophie Le Couteulx, Choderlos de Laclos, le baron Grimm, Bernardin de Saint Pierre, l’abbé Morellet, Condorcet, l'abbé Sieyès[6]…

Historique depuis la Révolution

Le château entre dans l'histoire de France pendant le Directoire, lorsque Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte, l'achète le pour la somme de 325 000 francs de l'époque, à Le Couteulx du Molay[7], sur les conseils de Jean Chanorier. C’est Ouvrard qui consent à Joséphine des prêts pour cet achat[8].

Bonaparte le reprend à son compte après le coup d'État du 18 Brumaire, probablement avec des fonds provenant de la première campagne d'Italie.

L'acquisition porte sur le château, ses dépendances et le domaine attenant, qui s'étend sur quelque 260 hectares[9].

Napoléon Ier demande aux architectes Charles Percier et Pierre Fontaine de rénover et redécorer la bâtisse au goût du jour. Fontaine conçoit un grand projet de reconstruction du château ; ambition qui sera freinée par l'Empereur, préférant une simple rénovation[7].

Le château est même le cœur du gouvernement français (avec les Tuileries) pendant le Consulat et Napoléon y séjourne régulièrement jusqu’en 1804 avant de choisir le château de Saint-Cloud, plus digne de son nouveau rang. Il y vient encore jusqu'à son divorce d'avec Joséphine en 1809. Joséphine reçoit alors une pension de 2 millions de livres par an et La Malmaison en toute propriété[10].

Dès lors, le château devient la demeure principale de Joséphine. Après son divorce, elle y mène une vie désœuvrée sans Bonaparte, qui lui rend visite régulièrement. Elle y reçoit le tsar Alexandre Ier de Russie, le , la veille de sa mort. Elle est inhumée dans l'église Saint Pierre Saint Paul de Rueil-Malmaison.

Napoléon Ier revient à La Malmaison une dernière fois, après Waterloo et sa seconde abdication, entre le 25 et le . Il entame alors son voyage vers Rochefort, où il arrive le [11].

Le fils de Joséphine, le prince Eugène de Beauharnais, en hérite, et sa veuve le vend en 1828 au banquier suédois Jonas-Philip Hagerman, l'un des fondateurs du quartier de l'Europe à Paris.

En 1842, la reine Marie-Christine d'Espagne, veuve du roi Ferdinand VII et remariée avec le duc de Riansarès, l'acquiert et en fait sa résidence.

En 1861, elle revend le domaine à l'empereur Napoléon III, qui le remeuble.

Après la guerre de 1870, où l'armée prussienne saccage l'intérieur, une caserne est installée dans le château, propriété de l'État français.

En 1877, l'État vend le domaine à un marchand de biens qui lotit la majeure partie du parc.

Le château connaît alors successivement trois propriétaires, avant d'être acheté en 1895 par la famille Suchet d'Albuféra, qui le revend en 1896, avec un parc réduit à 6 hectares, à un riche mécène Daniel Iffla, dit Osiris.

L'intention d'Osiris est de rendre à la Malmaison sa splendeur, le château ayant souffert notamment de son occupation par l'armée prussienne. Il choisit pour cela l'architecte Pierre Humbert, célèbre dans toute l'Europe pour ses brillantes restaurations. Ce dernier parvient, au terme de longs travaux bénévoles, à rendre à la demeure son aspect d'origine.

En 1904, trois ans avant sa mort, Osiris lègue la Malmaison avec la « collection napoléonienne » qu'il a constituée, à l'État français.

Le château de La Malmaison est un musée depuis 1905 et fait partie de la Réunion des musées nationaux, présentant le château en son état restitué sous le Consulat et le Premier Empire. C'est un des rares lieux en France à présenter un ensemble homogène de mobilier du Consulat.

À voir en particulier la salle du Conseil, en forme de tente militaire, et la bibliothèque.

Le rond-point du pavillon des Guides fait l'objet d'une inscription depuis le alors que le domaine de la Malmaison, comprenant le château de la Malmaison avec son parc ainsi que toutes les autres constructions qu'il renferme et sa grille d'entrée, parc du château de Bois-Préau et jardin de la villa des Œillets, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [12].

Selon l'Office du Tourisme du département des Hauts-de-Seine, en 2010 le château de Malmaison a reçu 67 058 visiteurs. C'est le troisième site le plus visité du département derrière le musée Albert-Kahn et l'arboretum de la Vallée-aux-Loups.

Le parc

Joséphine essaya de transformer la grande propriété en « le plus beau et le plus curieux jardin en Europe, un modèle de bonne culture. » Elle a activement recherché la flore et la faune avec des spécimens rares et exotiques du monde entier. Joséphine écrira « Je souhaite que Malmaison puisse bientôt devenir la source de richesse pour toute la France… »

En 1800 Joséphine construit une orangerie chauffée assez grande pour conserver 300 plants d'ananas. Cinq ans plus tard, elle commande la construction d'une serre chauffée par une douzaine de fourneaux à charbon, qu'elle accole aux salons de réception qui constituaient le château de la Petite Malmaison.

De 1803 jusqu'à sa mort en 1814, Joséphine cultiva presque 200 plantes introduites en France pour la première fois.

La propriété a été bien connue pour sa magnifique roseraie. L’impératrice fait appel à l'artiste belge Pierre-Joseph Redouté pour répertorier ses roses (et les lis) et les dessins et notes de Redouté réalisés pour Joséphine deviennent des références en la matière. Elle remercie Redouté avec le cadeau d'un cèdre qui existe toujours dans un jardin situé sur la frontière de Meudon et de Clamart[13].

La collection de roses rassemble des plantes de sa Martinique natale et d'autres endroits du monde entier. À cette époque, environ 250 variétés de roses parsèment les jardins.

De l'avant-propos de Jardin de Malmaison (1803) :

« Vous avez rassemblé autour de vous des plantes les plus rares grandissant sur le sol français… comme nous les inspectons dans les beaux jardins de Malmaison, comme un rappel impressionnant des conquêtes de votre illustre mari… »

Les oiseaux et des animaux de toutes sortes ont commencé à enrichir son jardin, où on leur a permis d'errer librement. À cette époque, la femme de l'Empereur avait dans sa propriété des kangourous, des émeus, des cygnes noirs, des zèbres, le mouton, des gazelles, des autruches, le chamois, un phoque, des antilopes et des lamas pour n'en nommer que quelques-uns. Certains animaux venaient notamment de l'expédition de Nicolas Baudin en Australie et les îles alentour entre 1800 et 1803.

Joséphine, Impératrice des roses

Après l'achat, en 1799, du château de la Malmaison, Joséphine arrangea le jardin dans le style anglais, très à la mode de l'époque[14]. Pour cela, elle s'appuya sur des paysagistes et jardiniers, dont plusieurs venus du Royaume-Uni parmi lesquels Thomas Blaikie, un expert écossais en horticulture et Alexander Howatson, un autre fameux jardinier écossais. Participent également le botaniste Étienne Pierre Ventenat et l’horticulteur français André Dupont, grand amateur de roses.

C'est le chevalier Étienne Soulange-Bodin (1774-1846) qui était le directeur en titre des jardins de La Malmaison.

La plantation de la roseraie fut commencée aussitôt. Joséphine se trouve une grande passion pour les jardins et plus particulièrement les roses et désire cultiver toutes les variétés de roses connues à l'époque. Napoléon, soucieux de rendre heureuse la future Impératrice, ordonne à ses commandants de charger les navires saisis pendant la guerre de toutes sortes de plantes à expédier au château de la Malmaison.

Pierre-Joseph Redouté fut commissionné par Joséphine pour peindre les fleurs de son jardin. Le livre Les Roses, illustré par lui, a été publié en 1817-1820 avec 168 planches des différentes variétés, dont 75-80 provenant du jardin de la Malmaison. L'horticulteur anglais Kennedy a été le principal fournisseur des roses pour la roseraie de Joséphine et malgré les guerres entre la France et l’Angleterre les navires de livraison pour la Malmaison avaient la permission de franchir le blocus.

Par exemple, le fameux rosier Hume's Blush Tea-Scented China importé de Chine en Angleterre fut l'objet d'un arrangement spécifique entre les amirautés britanniques et françaises en 1810 pour traverser les blocus navals et joindre la roseraie de Joséphine[15]. Une partie des roses plantées à la Malmaison provenait également des Jardins botaniques royaux de Kew, en Angleterre. Mais la plupart des roses de la Malmaison provenaient de la Martinique natale de Joséphine, ainsi que des quatre coins du monde, rapportées par les expéditions commissionnées à l'époque par le Premier Consul puis Empereur des Français.

La collection des roses atteint 250 variétés en 1814. Joséphine est à l'origine de la première description de la culture des roses et de leur première exposition en 1810. Dans son jardin on trouvait essentiellement les Rosa centifolia, les roses mousseux, les roses de Damas et les Rosa gallica.

L'hybridation moderne des roses de façon artificielle et sous contrôle commence avec les travaux d’André Dupont dans la roseraie de Joséphine[14]. Avant cette date, la plupart des nouvelles variétés cultivées des roses provenaient des mutations spontanées ou des croisements accidentels et, par conséquent, étaient plutôt rares. Avec la pollinisation contrôlée, l'apparition de nouvelles variétés cultivées est exponentielle. Des quelque 250 types de roses connues par Joséphine, Dupont en a créé 25 en travaillant pour elle.

Dans les 30 ans qui ont suivi la mort de Joséphine, les rosiéristes français ont créé plus de 1 000 nouvelles variétés de roses. En 1910, moins de 100 ans après sa mort, il y avait déjà environ 8 000 variétés de roses dans la roseraie de L’Haÿ-les-Roses de Jules Gravereaux. La popularité des roses dans les jardins a considérablement augmenté sous le parrainage de Joséphine. Elle était un véritable modèle pour beaucoup d'autres en la matière. Douglas Brenner et Stephen Scanniello l'appellent « la Marraine des maniaques des roses modernes ». Joséphine attribue également des noms « modernes » à des variétés cultivées vernaculaires, par opposition aux noms latinisés. Par exemple le Rosa alba incarnata devient « La Cuisse de Nymphe Émue » dans son jardin[16].

Après la mort de Joséphine en 1814, puis l'exil de l'Empereur à Saint-Hélène, le château et le parc restent inhabités un certain temps. Ils sont finalement vandalisés lors de la guerre franco-prussienne en 1870. La fameuse rose « Souvenir de la Malmaison » apparaît en 1844, 30 ans après sa mort, nommée ainsi en son honneur par le Grand Duc de Russie. Elle a été plantée pour la première fois dans le jardin impérial de Saint-Pétersbourg[16].

La façade du château, côté parc

Devant l'ampleur des travaux d'aménagement intérieur, les murs du château menacent de se déverser lors des travaux. L'architecte Fontaine note dans son journal le :

« Nous sommes forcés d'élever en pierre des piédroits extérieurement sur les trumeaux. Cela ne gâte pas les façades qui n'ont rien de remarquable. Ces piédroits d’ailleurs porteront des statues, des vases et orneront un peu cette vilaine maison. »

Des statues et des vases pris dans les jardins de Marly sont alors installés sur les piédroits. Du côte du parc on trouve du nord vers les sud quatre statues en marbre ayant décoré les jardins de Marly jusqu'à la Révolution : Flore de René Frémin, une Compagne de Diane d’Anselme Flamen, l'Air de Philippe Bertrand et Pomone de Fraçois Barois. Enfin, quatre vases en marbre blanc du XVIIIe siècle sont installés sur les contreforts ne pouvant pas supporter les statues. Ces vases depuis 1879 décorent le bassin central du jardin des Tuileries.

Les quatre statues sont transférées au Louvre et remplacées par d'autres statues.

- Statues de la façade du château

En 1801 le décor est complété par quatre statues en bronze installées sur le pont du fossé, en avant de la façade sud-ouest du château. Elles représentent le centaure jeune et le centaure âgé, fontes de la fin du XVIIIe siècle, qui reproduisaient les sculptures antiques en marbre de la Villa Adriana à Tivoli. Les deux centaures ont été remplacés sur le pont par les fontes de 1937 exécutées par la maison Rudier.

- Statues des deux centaures

Centaure jeune.

Centaure jeune. Centaure âgé.

Centaure âgé.

Les deux autres sculptures, l'Apollon du Belvédère et Diane la chasseresse, ont été choisies par Fontaine dans le dépôt du Musée des Arts. Apollon a été commandé au célèbre sculpteur italien Luigi Valadier par le comte d'Orsay pour décorer son hôtel à Paris. Diane a été réalisé par Barthélemy Prieur en 1602, d'après un marbre antique. Elle avait fait partie de la fontaine de Diane à Fontainebleau.

À partir du 1807 ces deux sculptures ont été remplacées par deux obélisques en marbre de Givet imitant le porphyre, de quatorze pieds de haut, chacun posé sur quatre boules de bronze et leurs piédestaux de même marbre. Les obélisques provenaient du château du cardinal de Richelieu dans le Poitou.

Aujourd'hui les deux obélisques ornées de hiéroglyphes sous l'Empire ont perdu leurs dorures, tout comme les boules en bronze.

La statue d'Apollon est visible actuellement dans le pavillon des voitures et celle de Diane est revenue à Fontainebleau. Deux copies en fonte réalisées en 1936 sont cependant placées dans le parc du château de Malmaison.

- Obélisques devant la façade

Dispersion du domaine de la Malmaison

À la mort de Joséphine, le parc de 726 hectares fut surveillé par le botaniste Étienne Soulange-Bodin, qui était très proche des Beauharnais. Une grande partie du domaine est lotie et revendue en parcelles distinctes. Le domaine de la Malmaison actuel est constitué des éléments suivants :

- le château de Malmaison et son parc, qui abrite aujourd'hui le musée national napoléonien ouvert au public ;

- la Petite Malmaison avec son parc, actuellement une propriété privée ;

- le château de Bois-Préau avec son parc abritant l'annexe du musée du château de Malmaison ;

- le domaine de Vert-Mont avec son parc, aujourd'hui propriété privée.

Le domaine de la Malmaison est labellisé « jardin remarquable ».

Galerie

Intérieur

Chambre de Napoléon, tendue de gourgouran.

Chambre de Napoléon, tendue de gourgouran. Salle de billard.

Salle de billard. Salon de musique.

Salon de musique. Service de Joséphine (porcelaine de Sèvres).

Service de Joséphine (porcelaine de Sèvres).

- Bibliothèque

Bibliothèque aménagée en 1800 par Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine.

Bibliothèque aménagée en 1800 par Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine. Les meubles en acajou sont la création des frères Jacob-Desmalter.

Les meubles en acajou sont la création des frères Jacob-Desmalter. Au fond le globe céleste de Nicolas-Constant Lemaire datant du 1788.

Au fond le globe céleste de Nicolas-Constant Lemaire datant du 1788.

- Appartement de Joséphine

Antichambre simplement décorée.

Antichambre simplement décorée. Somptueuse chambre de Joséphine de Beauharnais avec le lit d'origine.

Somptueuse chambre de Joséphine de Beauharnais avec le lit d'origine. Le décor mural et le mobilier ont été rétablis par Napoléon III en 1865.

Le décor mural et le mobilier ont été rétablis par Napoléon III en 1865. Chambre ordinaire dans l'appartement de Joséphine.

Chambre ordinaire dans l'appartement de Joséphine. Lit dans la chambre ordinaire de Joséphine.

Lit dans la chambre ordinaire de Joséphine. Cabinet de toilette dans l'appartement de Joséphine.

Cabinet de toilette dans l'appartement de Joséphine.

- Salle à manger

Décoration conçue par Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine.

Décoration conçue par Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine. Peintures murales de Louis Lafitte (1800) représentent six danseuses pompéiennes.

Peintures murales de Louis Lafitte (1800) représentent six danseuses pompéiennes. Salle à manger.

Salle à manger.

Extérieur

Vue de la façade postérieure (sud-ouest).

Vue de la façade postérieure (sud-ouest). Entrée principale au château.

Entrée principale au château. Pavillon Osiris dans le parc de Malmaison.

Pavillon Osiris dans le parc de Malmaison.

Notes et références

- Mathurin Lescure, Le château de la Malmaison, H. Plon, , p. 133.

- Hubert 1980, p. 7-8.

- Hubert 1980, p. 8.

- Hubert 1980, p. 8-9.

- Hubert 1980, p. 9.

- Hubert 1980, p. 9-11.

- Nicolas Personne, « Le roman de Malmaison », Dossier de l'art, no 216, , p. 32-45 (présentation en ligne, lire en ligne, consulté en ).

- Napoléon Bonaparte et la Vendée (catalogue d'expositions, Saint-Sulpice-le-Verdon, Logis de la Chabotterie, 1er mai-17 octobre 2004 et La Roche-sur-Yon, Hôtel du département, 18 mai-17 octobre 2004), Paris, Conservation départementale des musées de la Vendée / Somogy, , 319 p. (ISBN 978-2-85056-764-3, présentation en ligne), p. 241.

- Hubert 1980, p. 16.

- Françoise de Bernardy, Eugène de Beauharnais (1781-1824), Librairie académique Perrin, coll. « Présence de l'histoire », , 591 p., p. 204.

- Philippe Viguié-Desplaces, « De Malmaison à l’île d’Aix, le voyage oublié de Napoléon », Le Figaro, encart « Le Figaro et vous », 24-25 avril 2021, p. 26-27 (lire en ligne, consulté en ).

- « Domaine national de la Malmaison », notice no PA00088170, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le "Cèdre Redouté" face au "Cèdre Impérial" à Meudon ».

- Bechtel, Edwin de Turk. 1949, reprinted 2010. Our Rose Varieties and their Malmaison Heritage. The OGR and Shrub Journal, The American Rose Society.

- Thomas, Graham Stuart (2004). The Graham Stuart Thomas Rose Book. London, England: Frances Lincoln Limited. (ISBN 978-0-71122-397-4).

- (en) Douglas Brenner et Stephen Scanniello, A Rose by Any Name, Chapel Hill, North Carolina, Algonquin Books, , 320 p. (ISBN 978-0-7090-9066-3, lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Gérard Hubert, Malmaison, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, (ISBN 2-7118-0173-X).

- Gérard Hubert, Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois Préau, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, (ISBN 2-7118-2047-5).

- Jean-Claude Fauveau, Joséphine l’impératrice créole : l’esclavage aux Antilles et la traite pendant la Révolution française, Paris, L’Harmattan, , 392 p. (ISBN 978-2-296-25018-5, lire en ligne).

- Amaury Lefébure et Bernard Chevallier, Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Paris, Artly, , 64 p. (ISBN 978-2-85495-167-7).

- Renée Roudil, La Malmaison, éditions Atlas, Les Passeports de l’art, 1984.

- Bernard Chevallier, L'ABCdaire des châteaux de la Malmaison et de Bois-Préau, 1987.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel du château de la Malmaison

- Histoire du château

- Présentation du château de Malmaison sur Eurochannel

- Site officiel

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :