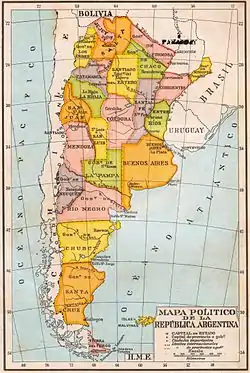

Provinces de l'Argentine

Conformément à la constitution de 1853, révisée en 1994, l'Argentine est une république fédérale organisée en 23 provinces et une cité autonome érigée en capitale fédérale : Buenos Aires.

Hormis la capitale qui a un statut spécial, l'Argentine est divisée en provinces autonomes, détenant tous les pouvoirs qui n'ont pas été délégués expressément au gouvernement fédéral. Ultérieurement furent créées des régions intégrées, au nombre de quatre, formellement constituées par des traités interprovinciaux. Les provinces sont chargées d'administrer la justice et l'éducation primaire. Elle s'organisent comme elles l'entendent en élisant leurs pouvoirs exécutif et législatif. Les provinces peuvent régler entre elles toutes sortes d'accords de type judiciaire, économique ou social. Le pouvoir exécutif national a seulement le pouvoir d'intervenir afin d'assurer la forme républicaine du gouvernement et de repousser les invasions étrangères.

La majorité des provinces du centre et du nord du pays sont antérieures à l'existence de l'Argentine comme État national. Cependant des provinces avec une grande présence aborigène ou une faible population comme La Pampa, Chaco, Formosa, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, la Terre de Feu, l'Antarctique et les îles de l'Atlantique sud étaient à une époque des territoires nationaux dépendant du gouvernement fédéral. En devenant des provinces, elle acquirent le même statut administratif que celles qui existaient déjà. Les derniers territoires à changer de statut furent la Terre de Feu, l'Antarctique et les îles de l'Atlantique sud qui devinrent une province en 1991.

Un des anciens territoires nationaux, le territoire des Andes, ne parvint jamais à se convertir en province. Il fut formé en 1900 et couvrait alors la totalité de la Puna du nord-ouest du pays, mais, en raison d'un développement et d'une population très faibles, il fut dissous en 1943, les territoires étant alors incorporés aux provinces de Jujuy, Salta et Catamarca.

Liste des provinces

Ci-dessous sont mentionnées, entre parenthèses, la capitale de chaque province. Les provinces sont issues du découpage de 6 grandes régions historiques lors de la conquête espagnole et ayant subsisté après l'indépendance (ces grandes régions historiques ont des frontières légèrement différentes des provinces actuelles, toutefois elles conservent une signification culturelle et en tant que régions naturelles ; toutes n'ont pas été immédiatement des provinces mais des territoires, notamment en Patagonie et dans le Nord-Ouest) :

- Dans la région du Nord-Ouest argentin :

- Dans la région du Gran Chaco argentin (aussi appelé Chaqueña) :

- la province de Santiago del Estero (Santiago del Estero) ;

- la province du Chaco (Resistencia), anciennement un territoire national ;

- la province de Formosa (Formosa), anciennement un territoire national.

- Dans la région de la Mésopotamie :

- la province d'Entre Ríos (Paraná) ;

- la province de Corrientes (Corrientes) ;

- la province de Misiones (Posadas), anciennement un territoire national.

- Dans la région du Cuyo :

- la province de San Juan (San Juan) ;

- la province de Mendoza (Mendoza) ;

- la province de San Luis (San Luis).

- Dans la région des Pampas :

- la province de Córdoba (Córdoba) ;

- la province de Santa Fe (Santa Fe) ;

- la province de Buenos Aires (La Plata) ;

- la cité autonome de Buenos Aires (cité autonome et capitale du pays) ;

- la province de La Pampa (Santa Rosa), anciennement un territoire national.

- Dans la région de la Patagonie argentine, toutes anciennement des territoires nationaux :

- la province de Neuquén (Neuquén) ;

- la province de Río Negro (Viedma) ;

- la province de Chubut (Rawson) ;

- la province de Santa Cruz (Río Gallegos) ;

- la province de Terre de Feu (Ushuaïa).

En dehors de la cité autonome de Buenos Aires, les provinces sont elles-mêmes subdivisées en départements (ou en partidos dans la province de Buenos Aires), eux-mêmes subdivisés en communes.

Démographie

| ISO 3166-2 | Province | Capitale | Population (2010) (hab.) | rang | Superficie (km2)[1] | rang | Densité (hab./km2) | rang |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AR-C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | — | 2 776 138 | 4 | 202[2] | 24 | 13 675,56 | 1 |

| AR-B | Province de Buenos Aires | La Plata | 15 625 084 | 1 | 307 571 | 1 | 44,95 | |

| AR-K | Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 367 828 | 20 | 102 602 | 11 | 3,26 | 19 |

| AR-H | Chaco | Resistencia | 1 055 259 | 9 | 99 633 | 12 | 9,88 | 11 |

| AR-U | Chubut | Rawson | 509 108 | 18 | 224 686 | 3 | 1,84 | 23 |

| AR-X | Córdoba | Córdoba | 3 308 876 | 2 | 165 321 | 5 | 18,55 | 6 |

| AR-W | Corrientes | Corrientes | 992 595 | 11 | 88 199 | 16 | 10,56 | 10 |

| AR-E | Entre Ríos | Paraná | 1 235 994 | 7 | 78 781 | 17 | 14,70 | 7 |

| AR-P | Formosa | Formosa | 530 162 | 16 | 72 066 | 19 | 6,75 | 14 |

| AR-Y | Jujuy | San Salvador de Jujuy | 673 307 | 14 | 53 219 | 20 | 11,50 | 8 |

| AR-L | La Pampa | Santa Rosa | 318 951 | 22 | 143 440 | 8 | 2,09 | 22 |

| AR-F | La Rioja | La Rioja | 333 642 | 21 | 89 680 | 14 | 3,23 | 20 |

| AR-M | Mendoza | Mendoza | 1 738 929 | 5 | 148 827 | 7 | 10,61 | 9 |

| AR-N | Misiones | Posadas | 1 101 593 | 10 | 29 801 | 21 | 32,40 | 4 |

| AR-Q | Neuquén | Neuquén | 585 126 | 17 | 94 078 | 13 | 5,04 | 16 |

| AR-R | Río Negro | Viedma | 638 645 | 15 | 203 013 | 4 | 2,72 | 21 |

| AR-A | Salta | Salta | 1 214 441 | 8 | 155 488 | 6 | 6,94 | 12 |

| AR-J | San Juan | San Juan | 681 055 | 13 | 89 651 | 15 | 6,92 | 13 |

| AR-D | San Luis | San Luis | 432 310 | 19 | 76 748 | 18 | 4,79 | 17 |

| AR-Z | Santa Cruz | Río Gallegos | 273 964 | 23 | 243 943 | 2 | 0,81 | 24 |

| AR-S | Santa Fe | Santa Fe | 3 194 537 | 3 | 133 007 | 10 | 22,56 | 5 |

| AR-G | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 874 006 | 12 | 136 351 | 9 | 5,90 | 15 |

| AR-V | Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud | Ushuaïa | 127 205 | 24 | 1 002 425 | 23 | 4,75 | 18 |

| AR-T | Tucumán | San Miguel de Tucumán | 1 448 188 | 6 | 22 524 | 22 | 59,43 | 2 |

Histoire

Les provinces au moment de la révolution de Mai

Au moment où éclata la révolution de Mai , le , la Vice-royauté du Río de la Plata, subdivision de l’Empire espagnol, se composait de 8 provinces (dites intendances) et de 4 gouvernements politiques et militaires (en esp. Gobierno Político y Militar ou Gobernación, parfois traduit par gouvernorat) :

- l’intendance de Buenos Aires, dont dépendaient :

- le gouvernement politique et militaire de Montevideo

- l’intendance des Missions guaranis, qui fut réduite ensuite à une comandancia de armas et qui comprenait les départements de Yapeyú, de Candelaria et de Concepción. Le département de Santiago fut intégré dans le Paraguay en 1805, tandis que celui de San Miguel et une partie de ceux de Yapeyú et de Concepción se trouvaient alors sous occupation portugaise.

- l’intendance du Paraguay

- l’intendance de Córdoba

- l’intendance de Salta del Tucumán

- l’intendance de Potosí

- l’intendance de Charcas

- l’intendance de La Paz

- l’intendance de Cochabamba

Se trouvaient sous la tutelle du président de la Real Audiencia de Charcas :

- le gouvernement politique et militaire de Moxos

- le gouvernement politique et militaire de Chiquitos.

Chaque gobernación et chaque intendance était divisée en partidos, tandis que la juridiction de Buenos Aires englobait plusieurs comandancias militaires directement subordonnées au vice-roi, telles que la comandancia de Patagones, des îles Malouines, de Maldonado, de Colonia, de Santa Teresa, ainsi que le presidio de l’île Martín García.

Le , la Grande Junte de Buenos Aires institua les Juntes (commissions exécutives) provinciales, formées d’un gouverneur-intendant et de quatre membres. Le premier triumvirat les abrogea le , pour leur substituer un régime centralisé unitaire.

L’Assemblée de l'an XIII élabora un projet de constitution, lequel énonçait en son article 4 : « Le Territoire de l’État comprend les Provinces de Buenos Aires, du Paraguay, de Córdoba, de Salta, de Potosí, de Charcas, de Cochabamba, de La Paz, de Cuyo et de la Bande Orientale. »[3]

Les provinces ne faisant pas partie aujourd’hui de la République argentine

Les Provinces-Unies du Río de la Plata, en tant qu’État successeur de la vice-royauté homonyme, en reprit à son compte la subdivision administrative en provinces, et prétendait exercer sa souveraineté sur la même étendue de territoire ; cependant, sa tutelle effective sur les provinces du Haut-Pérou ne fut exercée qu’aussi longtemps que dura l’occupation de cette région par l’armée du Nord, et le Paraguay, qui appartenait lui aussi, en tant qu’Intendance du Paraguay, à la vice-royauté du Río de la Plata, ne put jamais être soumis au gouvernements successifs de Buenos Aires. À la fin du XIXe siècle, plus spécialement en 1890, l’Argentine eut à résoudre différents contentieux territoriaux avec plusieurs États voisins (Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay) simultanément, ce qui explique que le pays, désireux d’éviter une guerre massive contre lui, dut alors se résigner à céder des territoires assez importants.

Paraguay

La Grande Junte de Buenos Aires accepta, à travers une note du , l’autonomie de la province du Paraguay, en les termes suivants : « Si telle est la volonté décidée de cette province de se gouverner par elle-même et avec indépendance envers le gouvernement provisoire, nous ne nous y opposerons point ». Le fut conclu entre les juntes d’Asuncion et de Buenos Aires un Traité d’amitié, d’entraide et de commerce, aux termes duquel la province du Paraguay acceptait de faire partie d’une confédération avec les autres provinces du Río de la Plata, mais tout en maintenant son autonomie, et ce dans l’attente d’un congrès général de toutes les provinces. Si ensuite le Deuxième Congrès paraguayen du adopta la dénomination de République du Paraguay, l’indépendance ne fut cependant formellement proclamée que le [4]. La Confédération argentine refusa tout d’abord de reconnaître cette indépendance, considérant en effet le Paraguay comme un de ses provinces, jusqu’à ce qu’elle signât, à Asunción le , l’Acte de reconnaissance de la souveraineté et de l’indépendance de la République du Paraguay par la Confédération argentine, laquelle reconnaissance fut toutefois désavouée plus tard par le Congrès de la Confédération (avec siège à Paraná) en . Un nouveau traité reconnaissant l’indépendance fut conclu le , puis ratifié par le Congrès de la Confédération le et par le gouvernement paraguayen le [5].

Haut-Pérou

Le Congrès général constituant de Buenos Aires déclara, en son décret du , que « nonobstant que les quatre provinces du Haut-Pérou aient toujours appartenu à cet État-ci, c’est la volonté du Congrès général constituant que celles-ci gardent leur pleine liberté de disposer de leur sort, selon ce qu’elles croient convenir à leurs intérêts et à leur bonheur », ouvrant la voie à l’indépendance du Haut-Pérou, qui sera proclamée par l’Assemblée délibérante à Chuquisaca le . Les provinces ainsi rendues indépendantes, et appartenant auparavant au Río de la Plata, étaient : La Paz (anciennement Intendance de La Paz), Charcas (anc. Intendance de Chuquisaca), Cochabamba (Intendance de Cochabamba) et Potosí (ci-devant Intendance de Potosí). L’ancienne Intendance de Santa Cruz de la Sierra, qui comprenait les gouvernorats de Moxos et Chiquitos, et qui prit part également à ladite assemblée, avait été en 1811 séparée d’avec Cochabamba par les royalistes et constituait une nouvelle province, non reconnue par Buenos Aires.

Tarija et Puna de Atacama

Quant à la litigieuse province de Tarija, si le cabildo de Tarija fit en 1810 allégeance à la révolution de Mai de Buenos Aires et si en conséquence la région de Tarija adhéra aux Provinces-Unies du Río de la Plata, le , à la suite de l’intervention des troupes subordonnées au libertador colombiano-bolivien Antonio José de Sucre (encore que non directement commandées par lui), un cabildo ouvert, auquel seuls les séparatistes étaient admis à participer, destitua par voie de coup d'État le gouverneur intendant de Tarija (dépendant de Salta) et requit l’intégration de la province à la République de Bolívar (dénommée ensuite Bolivie) créée peu auparavant. Le , Sucre promulgua la loi bolivienne qui autorisait les députés de Tarija à rejoindre le Congrès constituant de Bolivie, séparant ainsi ce territoire d’avec l’Argentine, et désavouant son chef, puisque Simón Bolívar lui-même avait reconnu l’appartenance de Tarija aux Provinces-Unies du Río de la Plata (préfiguration de l’Argentine). En pleine guerre de Cisplatine contre l’Empire du Brésil, le Congrès d’Argentine créa, par une loi votée le , la province de Tarija, au titre d’une des provinces d’Argentine, en y incluant les actuelles provinces boliviennes de Nord Chichas et Sud Chichas et de Nor Lípez et Sud Lípez. Au cours de la décennie 1830, l'encore modeste Confédération argentine, affaiblie par la guerre de Cisplatine, par les interventions française et anglaise et par les guerres intestines, dut affronter quasi seule avec ses troupes du Nord-ouest la Confédération péruvio-bolivienne dirigée par l’ancien royaliste Andrés de Santa Cruz, mué pour l’occasion en dictateur bolivien ; dans de telles conditions, l’Argentine ne fut aucunement en mesure de sortir victorieuse de ce conflit et dut prendre son parti d’un compromis aux termes duquel les envahisseurs péruano-boliviens se retiraient de Jujuy et des zones du nord-est de Salta et gardaient en contrepartie la région de Tarija. Ce nonobstant, l’Argentine maintint encore Tarija formellement comme sa province jusqu’à ce qu’elle renonçât définitivement, par le traité du , à ses prétentions sur Tarija et Chichas. La Bolivie en compensation céda un territoire qu’elle avait de toute façon perdu : la Puna de Atacama, qui avait été la base du ci-devant gouvernorat des Andes, mais était devenu l'objet d’un contentieux entre l’Argentine, le Chili et la Bolivie, et qui se trouvait pour lors, à la suite de la guerre du Pacifique, sous domination du Chili.

Province Orientale

La Province Orientale, créée par José Gervasio Artigas en 1813 sur les bases de l’ancienne Bande orientale, fut annexée au Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves le sous le nom de province cisplatine et devint à partir de une subdivision de l’Empire du Brésil.

Parmi les instructions qu’Artigas avait données aux députés de sa province avant leur départ pour l’Assemblée de l'an XIII se trouvait la délimitation précise du territoire qu’il réclamait pour sa Province orientale : « Depuis la côte orientale de l’Uruguay jusqu’au fort Sainte Thérèse » et « les sept villages des Misiones, ceux de Batoví, de Santa Tecla, de San Rafael et de Tacuarembó, que les Portugais occupent aujourd’hui injustement et qui devront être réclamés en tout temps comme territoire de cette province ».

Le , le Congrès de la Florida proclama la réintégration de la Province Orientale du Río de la Plata aux Provinces-Unies du Río de la Plata, disposition ensuite avalisée par le Congrès constituant de Buenos Aires le .

Par la Convention préliminaire de paix de 1828, qui mit fin à la guerre de Cisplatine, la Province Orientale se vit formellement accorder l’indépendance, laquelle devint effective le , donnant lieu à la création de l’État Oriental de l’Uruguay, qui changea peu après sa dénomination en République Orientale de l’Uruguay.

Missions orientales

Les Misiones Orientales étaient considérées comme faisant partie de la province de Misiones, qui englobait autrefois un territoire beaucoup plus vaste que l’actuelle province argentine de Misiones ; le territoire correspondant à cette dernière avait d’ailleurs pour nom Misiones Occidentales au temps d’Andrés Guazurary. Les revendications de José Artigas relatives à la Province Orientale incluaient les Misiones Orientales ; cependant, en 1851, le soi-disant Gouvernement de la défense de Montevideo (pro-brésilien et pro-unitaire) céda au Brésil les Misiones Orientales, quoique cette amputation de territoire ne fût pas acceptée par le Parti national, jusqu’à ce que celui-ci eût été défait en 1865 lors de la guerre de la Triple-Alliance ; le gouvernement de la Confédération argentine pour sa part maintint vis-à-vis du Brésil ses revendications sur la zone d’El Tapé (actuellement située dans l’ouest du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina) jusqu’à fin 1851, date à laquelle une coalition d’unitaires, de fédéralistes anti-rosistes et de colorados uruguayens, en plus de Brésiliens, conclurent un accord stipulant que le territoire serait remis au Brésil (clause moyennant laquelle les Brésiliens consentirent à s’engager dans la Grande Guerre) ; toutefois, après la cession par l’Uruguay et par les anti-rosistes argentins des Misiones Orientales d’El Tapé (c'est-à-dire les Sept Villages ou les Sept Domaines, en esp. Siete Estancias), la revendication de l’Argentine sur les dénommées Misiones Orientales mésopotamiennes, territoire de quelque 30 000 km² sis à l’est de l’actuelle province argentine de Misiones, demeura, jusqu’à ce que ledit territoire, à la suite de l'arbitrage confié aux États-Unis d’Amérique en 1890, passât définitivement au Brésil, qui le partagea entre les États de Santa Catarina et de Paraná). Du reste, les vicissitudes de ce territoire furent telles qu’après les persécutions et exactions commises entre 1816 et 1860 par les Brésiliens et Portugais, voire par les Paraguayens, qui en occupèrent occasionnellement certaines portions, la région se retrouva presque dépeuplée et ses villes en ruines ; ce n’est qu’à partir de 1898 que les Misiones commencèrent à se repeupler, avec des immigrants originaires de Pologne, d’Ukraine (de Galicie principalement), et même du Danemark, à telle enseigne qu’en 1955, la démographie s’y étant rétablie, le territoire de Misiones eut droit au statut de province.

Formation des 14 provinces de la Confédération argentine

Le , le second triumvirat détacha du gouvernorat-intendance (esp. Gobernación Intendencia) de Córdoba del Tucumán les sous-délégations de Mendoza, San Juan et San Luis, pour les regrouper en un nouveau gouvernorat-intendance de Cuyo.

En 1814, le commandant de Paraná, Eusebio Hereñú, reconnut le général José Gervasio Artigas comme Protecteur de la Ligue des peuples libres, mettant ainsi fin à la dépendance de la mésopotamie argentine vis-à-vis de la lieutenance de gouvernement (Tenencia de Gobierno) de Santa Fe et établissant de fait l’autonomie de la province d’Entre Ríos, laquelle fut proclamée le à la suite du triomphe d’Hereñú et de Fernando Otorgués sur les troupes du Directoire à la bataille d’El Espinillo.

Un Cabildo ouvert réuni à Corrientes le élut Juan Bautista Méndez gouverneur de la province. Le de cette même année, le Cabildo déclara l’indépendance de la province de Corrientes sous le système fédératif en reconnaissant à son tour Artigas comme Protecteur des peuples libres.

Le , le Directeur suprême Gervasio Antonio de Posadas décida par décret de séparer d’avec le gouvernorat-intendance de Buenos Aires les provinces d’Entre Ríos et de Corrientes et de les ériger en gouvernorats-intendances à part, quoiqu’elles le fussent déjà de fait. Les villages des missions jésuitiques (Misiones) situés au nord de la rivière río Miriñay furent incluses dans la province de Corrientes et ceux situés au sud de cette rivière dans la province d’Entre Ríos.

Le , le Directeur suprême Posadas scinda, par voie de décret, l’intendance de Salta del Tucumán en deux provinces : le gouvernorat-intendance de Salta et le gouvernorat-intendance du Tucumán. La première incluait, outre la ville capitale Salta, les cités de Jujuy, d’Orán, de Tarija, de San Carlos, de Vallées Calchaquíes, de Lerma, de Santa María et de La Puna, tandis que la deuxième, avec San Miguel de Tucumán pour capitale, avait sous sa tutelle Catamarca et Santiago del Estero.

Le , tandis que le gouvernement central de Carlos María de Alvear tombait sous les coups de la rébellion d’Ignacio Álvarez Thomas, Francisco Candioti se proclama gouverneur de Santa Fe, cette province cessant ainsi d’être une tenencia de gobierno de Buenos Aires ; cependant, après le décès de Candioti survenu la même année, le cabildo de Santa Fe rétablit, le , sa dépendance vis-à-vis du gouvernement de Buenos Aires. En 1816, Mariano Vera et Estanislao López proclamèrent à nouveau la souveraineté de la province et son adhésion à la Ligue des peuples libres d’Artigas. Le , Vera fut élu gouverneur de ce qui serait désormais la province de Santa Fe.

À la suite de la mutinerie d’Arequito du , le cabildo de Córdoba démit le gouverneur-intendant Manuel Antonio de Castro et déclara l’indépendance fédérale de la province de Córdoba, nommant gouverneur de cette nouvelle province autonome le général Bustos, meneur du soulèvement d’Arequito. En mars, la province de La Rioja fit sécession à son tour.

Dans l’ouest du pays, après que se fut soulevé à San Juan, le , le régiment de Chasseurs andins, San Luis et San Juan décidèrent, le , de se soustraire à l’autorité de Mendoza, dissolvant ainsi le gouvernorat-intendance de Cuyo et donnant naissance aux provinces de Mendoza, de San Juan et de San Luis.

Dans le sillage de la dissolution du Directoire et du Congrès, le gouverneur-intendant de Tucumán, le colonel Bernabé Aráoz, érigea le la dénommée République fédérale du Tucumán, qui se composait des territoires compris auparavant dans le gouvernorat-intendance de Salta du Tucumán (à savoir : Santiago del Estero, Catamarca et Tucumán), et qui adopta une constitution le . Felipe Ibarra cependant proclama bientôt, le 27 de , l’autonomie de la province de Santiago del Estero, suivi le par Nicolás Avellaneda y Tula, qui proclama la province de Catamarca, laissant ainsi la République fédérale du Tucumán réduite aux dimensions de la province de Tucumán actuelle ; elle persistera jusqu’à 1825 sous cette appellation, c'est-à-dire jusqu’à ce que l’unitaire Gregorio Aráoz de Lamadrid renversât le Président suprême Javier López.

Dans la foulée de leur victoire à la bataille de Cepeda du , les caudillos fédéralistes Estanislao López et Francisco Ramírez destituèrent le gouvernement de José Rondeau à Buenos Aires, dissolvant du même coup l’autorité nationale. Le , la province de Buenos Aires se constitua en entité politique autonome et désigna Manuel de Sarratea comme son gouverneur. Celui-ci signa le le traité de Pilar, lequel, s’il proclamait essentiellement l’unité nationale, prévoyait la mise en place d’un système fédéral, où chaque province jouirait de sa souveraineté et où seule la politique étrangère relèverait encore de l’autorité nationale.

Le , Francisco Ramírez créa la République d’Entre Ríos, regroupant les territoires des actuelles provinces d’Entre Ríos, de Corrientes et de Misiones, et subdivisée en les départements de l’Uruguay, du Paraná, de Corrientes et de Misiones. Après la mort de Ramírez, le pouvoir vint aux mains de Ricardo López Jordán (père), mais le , Lucio Norberto Mansilla s’étant proclamé gouverneur, la République d’Entre Ríos disparut le , pendant que Ramón de Atienza rétablissait la province de Corrientes le .

Le traité quadrilatéral, conclu le , reconnut l’autonomie de la province de Misiones, fixant comme ses limites le río Miriñay et la Tranquera de Loreto. Un congrès convoqué à San Miguel en proclama Félix de Aguirre gouverneur de la nouvelle province, qui avait placé sous sa tutelle quelques territoires au sud de la rivière río Aguapey. Le , après la destitution d’Aguirre, ces territoires furent récupérés et annexés par Corrientes le , au demeurant en conformité avec les termes du traité quadrilatéral.

Le , le lieutenant-colonel José María Fascio appela à la tenue à Jujuy d’un cabildo ouvert, lors duquel fut approuvée l’autonomie de ce territoire et qui nomma Fascio gouverneur de la nouvelle province de Jujuy, celle-ci se séparant ainsi de Salta. La reconnaissance de la nouvelle entité par le gouvernement national ne fut cependant acquise que le .

À la suite de la défaite de Juan Manuel de Rosas, gouverneur de Buenos Aires et chargé des relations extérieures de la Confédération argentine, à la bataille de Caseros, par les soins du gouverneur d’Entre Ríos, Justo José de Urquiza, à la tête de la Grande Armée (Ejército Grande), l’on s’attela à la rédaction d’une constitution fédérale pour la Confédération argentine, laquelle constitution fut promulguée par Urquiza le . Toutefois, le , la province de Buenos Aires préféra se tenir à part et s’érigea en un État quasi indépendant sous la dénomination d’État de Buenos Aires, en nommant gouverneur Manuel Guillermo Pinto. En 1854, cet État sanctionna une constitution propre par laquelle il affirmait sa souveraineté sur un territoire s’étendant « de la rivière Arroyo de El Medio jusqu’à l’entrée de la Cordillère dans la mer, et délimité, selon une ligne à l’est et au sud-ouest, par les épaulements des Cordillères, et au nord et nord-est, par les fleuves Paraná et Plata et par l’Atlantique. » Le se produisit la bataille de Pavón, qui se solda par le triomphe des Portègnes emmenés par Bartolomé Mitre, et entraîna la réunification de Buenos Aires aux autres provinces et la création de la République argentine enfin « organisée ».

Les provinces issues des territoires nationaux

Redoutant que certains régions argentines inhabitées ou encore sous domination indigène fussent considérées res nullius par quelque autre État, le législateur fédéral disposa, par la loi no 28 du , que seraient dorénavant nationaux tous les territoires revendiqués par l’Argentine mais situés en dehors des limites des provinces pour lors constituées. Il faut entendre ici le vocable national dans le sens de ressortissant directement de la Nation, c'est-à-dire de l’autorité argentine centrale, et ne jouissant donc pas de l’autonomie et des prérogatives propres aux provinces ; la politique à mener dans ces territoires était définie à Buenos Aires et les administrateurs en étaient nommés directement par le gouvernement central ; la population de ces territoires n’envoyaient pas de députés au parlement national[6]. Ces territoires nationaux comprenaient de vastes zones toutes sises aux extrémités nord-est et sud du pays, à l’exception de l’éphémère Territoire national des Andes, beaucoup moins étendu, qui se situait dans le nord-ouest, le long de la frontière chilienne. Il exista par ailleurs, entre 1881 et 1884, un projet visant à ce que la province de Salta cédât à la Nation, c'est-à-dire au pouvoir fédéral, ses départements d’Orán, d’Iruya, de Rivadavia, de San Martín et de Santa Victoria, aux fins de constituer le Territoire national d’Orán, avec pour chef-lieu la ville de San Ramón de la Nueva Orán, mais ce projet ne vint jamais à se concrétiser.

Ces territoires nationaux avaient donc été conçus comme solution provisoire pour intégrer promptement les zones tenues par les Indiens et sujettes à revendication par d’autres États ; ainsi p.ex. le Chili avait-il jusque-là, concomitamment avec les provinces de Buenos Aires et de Mendoza, revendiqué comme siens certains territoires de la Patagonie orientale. Ces différentes zones allaient être transformées en territoires nationaux au fur et à mesure de leur conquête militaire, puis, plusieurs décennies plus tard, être une à une provincialisées, c'est-à-dire découpées en provinces à part entière, le dernier territoire national à disparaître ainsi, par une loi de provincialisation, étant celui de la Terre de feu, dans l’extrême sud du pays, en 1990.

En 1865, l’Argentine conclut avec le Brésil et l’Uruguay un traité d’alliance dirigé contre le Paraguay, qui venait d’envahir la province de Corrientes ; le traité stipulait que « la République d’Argentine sera délimitée d’avec la République du Paraguay par le fleuve Paraná et la rivière Paraguay, jusqu’où ceux-ci touchent aux limites de l’Empire du Brésil, lesdites limites étant, sur la rive droite de la rivière Paraguay, la Bahía Negra ». Non seulement l’actuelle province de Formosa, mais aussi bonne partie de l’actuel Chaco boréal paraguayen jusqu’à la Bahía Negra devaient ainsi se retrouver en territoire argentin. C’est en vertu de cette disposition que le général Emilio Mitre s’empara, en , de Villa Occidental, ville sise en face de la capitale Asuncion, et qu’il rebaptisa Villa Argentina. Le , elle devint le chef-lieu du nouveau Territoire national du Gran Chaco, créé par décret du président Domingo Faustino Sarmiento et ratifié par la loi no 576 d’octobre 1872 sans fixation de ses limites. À partir de 1870, des campagnes militaires furent lancées contre les indigènes du Chaco et aboutirent en 1884 à leur sujétion.

L’Argentine et le Paraguay signèrent, le , un traité établissant comme leur frontière commune le fleuve Paraná et les rivières Paraguay et Pilcomayo, intégrant donc le territoire des actuelles provinces de Misiones et de Formosa au sein de la République argentine ; celle-ci en revanche reconnaissait comme étant paraguayens les territoires situés au nord du Río Verde jusqu’à Bahía Negra ; il fut convenu en outre de soumettre la portion de territoire compris entre les rivières Pilcomayo, Paraguay et Verde à l’arbitrage du président des États-Unis Rutherford B. Hayes, qui tranchera deux ans plus tard en défaveur de l’Argentine.

Dans le nord-est du pays, les Misiones furent fédéralisées (c'est-à-dire placées sous administration centrale directe) et érigées en Territoire national de Misiones par une loi du .

La loi no 215 votée le disposait que les terres pampéennes et nord-patagoniennes fussent occupées par l’armée argentine jusqu’à la ligne formée par les fleuves Río Negro et Neuquén. Une autre loi, la no 947 du , fixa les limites des provinces de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis et Mendoza avec les territoires patagoniens. La Gobernación (équivalent à cette époque de territoire national) de la Patagonie fut créée par la loi no 954 du . Son territoire s’étendait nominalement de la limite fixée par la loi antérieure, jusqu’au cap Horn, englobant des territoires disputés par le Chili et tenus par des Mapuches, des Tehuelches et d’autres peuplades. Entre fin 1878 et début 1885 fut menée la campagne militaire dite Conquête du Désert, par laquelle l’État argentin s’empara de la Patagonie et de la Pampa en y soumettant les peuples indigènes. Un traité frontalier avec le Chili fut signé en 1881.

Par la loi no 1.265 du portant expropriation des terres appartenant à la Nation argentine, la Gobernación de la Patagonie fut divisée en deux secteurs séparés par les fleuves Agrio, Neuquén et Negro, et dénommés: territoires de la Pampa (ou de la Pampa centrale) et territoires de la Patagonie, sans que fût modifié leur gouvernement.

Par la loi no 1.532 du portant création des Territoires nationaux, les territoires de la Pampa centrale et de la Patagonie furent divisés en les Territoires nationaux suivants : Río Negro, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz et en la Gobernación de la Terre de feu, ce qui mit fin, dès que les nouveaux gouverneurs eurent pris leurs fonctions le , à l’unité administrative de la Patagonie argentine. Les provinces de Mendoza et de San Luis incorporèrent l’actuelle partie méridionale de leurs territoires respectifs aux dépens du territoire de la Pampa centrale. Furent créés par ailleurs, par scission du Territoire national du Gran Chaco, les Territoires nationaux de Formosa et du Chaco, le territoire de ce dernier comprenant alors encore certaines portions des actuelles provinces de Santa Fe (jusque 1886) et de Santiago del Estero (jusque 1910). Il fut en outre institué le Territoire national de Misiones[7].

La Province du Chaco fut créée par la loi no 14.037 du , puis vint, par la loi du , à s’appeler province Président Perón, jusqu’à ce que le décret-loi no 4.145 du rendît caduc ce changement de dénomination et que l’on en revînt à l’ancienne.

En 1890, la République argentine dut reconnaître la souveraineté du Brésil sur le territoire délimité par les rivières San Antonio, Pepirí Guazú, Uruguay, Iguazú, Chapecó et Jangada dans l’est de ce qui était alors le Territoire de Misiones, après l’arbitrage défavorable du président américain Grover Cleveland. Le de 1953 fut adoptée la loi no 14.294 portant création de la Province de Misiones.

Le fut édicté, par le décret no 9.905, que le Secteur antarctique argentin dépendrait désormais politiquement et administrativement du gouverneur maritime du Territoire national de Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud.

La province de la Pampa fut créée par la loi no 14.037 du , mais le de cette même année, son nom fut changé en province Eva Perón, décision révoquée en 1955 après le coup d’État militaire dit Révolution libératrice.

Le , sous la présidence du général Juan Domingo Perón, furent créées, par la loi no 14.408, les provinces de Formosa, du Neuquén, de Río Negro, du Chubut, et enfin, la province de Patagonie, dont la zone de tutelle s’étendait du 46e parallèle jusqu’au pôle Sud, incluant la Gobernación maritime de la Terre de feu, les îles de l’Atlantique Sud et le Secteur antarctique argentin. La Zone militaire de Comodoro Rivadavia fut répartie entre les provinces de Patagonie et du Chubut. Cette loi n’eut jamais d’application effective, attendu qu’elle fut abrogée par le gouvernement militaire ayant renversé Perón.

Par le décret-loi no 21.178 du fut décidée la création du Territoire national de Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud et, avec le reste de la province de Patagonie ainsi abolie, de la province de Santa Cruz.

Enfin fut promulguée le la loi no 23.775 portant création de la province de Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud.

Entités territoriales nationales n’ayant pas été transformées en provinces

Il a existé en Argentine plusieurs autres entités territoriales nationales (c'est-à-dire sous tutelle directe du gouvernement fédéral), dont certaines n’eurent du reste qu’une existence éphémère, mais qui n’ont pas été, contrairement aux cas évoqués ci-haut, transformées en province à part.

Ainsi, le Territoire national des Andes, dans le nord-ouest du pays, ne vint pas à être converti en une province séparée. Cette entité, constituée en 1899, qui correspondait au secteur de la Puna d’Atacama adjugé à l’Argentine par la sentence arbitrale de William Insco Buchanan, auquel fut ajouté le village de San Antonio de los Cobres cédé par la province de Salta, et qui s’étendait sur une partie des actuelles provinces de Jujuy, Salta et Catamarca, fut en effet, en raison de son infime population et de son très faible développement, démantelée en 1943 et son territoire partagé ensuite entre les trois provinces susmentionnées.

Il exista également, pour une brève durée, entre 1945 et 1955, la Zone militaire de Comodoro Rivadavia, pan de territoire sis pour moitié environ dans le sud de l’actuelle province de Chubut et pour moitié dans le nord de celle de Santa Cruz, et s’étendant de l’océan jusqu’à la cordillère. La raison d’être de cette éphémère unité administrative était la nécessité d’y protéger l’exploitation pétrolière et gazière.

Il y eut brièvement, entre 1982 et 1985, le Gouvernorat militaire des Îles Malouines, Georgies du Sud et Sandwich du Sud, qui avait été détaché du Territoire national de la Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud, mais dans lequel il fut bientôt réintégré après sa dissolution.

Capitales fédérales de la Nation

Le Territoire fédéral d’Entre Ríos, appelé aussi Territoire fédéralisé de la Capitale (le terme fédéralisé devant se comprendre au sens de 'soustrait à la tutelle provinciale et placé sous administration directe du pouvoir central'), fut institué le afin que la capitale de cette province, la ville de Paraná, pût faire office de capitale provisoire de la Confédération argentine. Cette entité subsista jusqu’au , date à laquelle elle fut défédéralisée et la province d’Entre Ríos rétablie, la ville de Paraná continuant toutefois de servir de capitale provisoire de la Confédération jusqu’à ce qu’elle reprît sa place, le , dans la province d’Entre Ríos.

La ville de Buenos Aires fut, en dépit des réticences des Portègnes, fédéralisée par la loi no 1.029 du portant fédéralisation de Buenos Aires. Cependant, à la suite de la réforme constitutionnelle de 1994, la ville fut habilitée à adopter sa propre constitution et à composer par élection directe son propre gouvernement.

Compétences des provinces

Les provinces détiennent de jure tous les pouvoirs qui n’ont pas été expressément délégués au gouvernement fédéral (art. 121 de la constitution nationale argentine). Elles exercent le pouvoir judiciaire pour tout dossier, toute personne et toute matière ne relevant pas de la juridiction fédérale, telle que celle-ci est définie aux articles 116 et 117 de la constitution fédérale. Il résulte de cette compétence judiciaire que les provinces possèdent leurs propres magistrats et tribunaux, y compris leurs cours suprêmes locales – lesquelles constituent la dernière instance dans le cadre de la justice ordinaire provinciale –, et élaborent leurs propres codes de procédure (au civil, commercial et pénal) ; dans la capitale fédérale, cette compétence est exercée par le Congrès, conformément à l’art. 75, alinéa 30, de la constitution, compétence que le Congrès a gardée nonobstant la création de la Ville autonome de Buenos Aires.

Les provinces sont compétentes en matière de santé et d’instruction publiques. En outre, ‒ et à la différence d’autres pays latino-américains à structure fédérale, tels que le Mexique et le Venezuela, où cette matière est régie par la constitution nationale, ‒ les provinces argentines définissent elles-mêmes le régime municipal, la constitution fédérale n’ayant d’autre portée en la matière qu’à garantir l’autonomie des municipalités.

L’art. 126 de la constitution fédérale énonce : « Les provinces n’exercent pas le pouvoir délégué à la Nation. Elles ne peuvent conclure de traités partiels à caractère politique ; ni promulguer de lois sur le commerce ou sur la navigation intérieure ou extérieure ; ni instaurer de douanes provinciales ; ni battre monnaie ; ni établir de banques dotées de la faculté d’émettre des billets de banque, sans l’autorisation du Congrès fédéral ; ni rédiger les codes civil, du commerce, pénal et minier, après que le Congrès les a sanctionnés ; ni, en particulier, adopter de lois relatives à la citoyenneté et à la naturalisation, aux faillites, à la falsification de monnaie ou de documents de l’État ; ni grever de taxations les cargaisons des navires ; ni armer de vaisseaux de guerre ou lever d’armée, sauf en cas d’invasion extérieure ou de péril tellement imminent qu’il n’admet aucun délai, moyennant d’en donner avis au gouvernement fédéral ; ni de nommer ou de recevoir des agents étrangers. » Les milices provinciales furent supprimées par décret de 1881 du président Julio Argentino Roca, bien qu’elles continuent d’être envisagées dans quelques constitutions provinciales (p.ex. dans la constitution de la province de Corrientes de 2007, à l’art. 162, alinéa 13, selon lequel le gouverneur… est commandant en chef des milices provinciales et dispose d’elles dans les cas définis par la constitution et les lois nationales).

Les provinces se dotent de structures politiques intérieures en fonction de leurs propres intérêts, élisant leurs pouvoirs exécutif et législatif, dont elles sont libres de déterminer le régime. Elles peuvent conclure entre elles tout type de convention, d’ordre judiciaire, économique ou social, moyennant d’en donner avis au Congrès fédéral législatif, mais sans devoir requérir l’approbation de celui-ci (des exemples de cette faculté sont les traités de régionalisation prévoyant la création des Régions d’Argentine).

Le gouvernement fédéral n’a pas vocation à intervenir dans les affaires politiques intérieures d’une province, et le président de la république argentine n’est habilité à intervenir dans une province, par la procédure de l’intervention fédérale, qu’à l’effet d’assurer la forme républicaine de gouvernement ou de repousser une invasion étrangère, sous réserve d’approbation par le Congrès national.

La loi nationale no 18.502 dispose que « les provinces exerceront leur tutelle sur la mer territoriale adjacente à leurs côtes, jusqu’à une distance de trois milles nautiques à compter de la ligne des plus basses marées, sauf dans le cas des golfes San Matías, Nuevo et San Jorge, où ladite distance sera mesurée à partir de la ligne unissant les caps qui délimitent chacun de ces golfes ». Seules les provinces de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz et de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud possèdent un littoral maritime.

Organisation politique des provinces

Pouvoir exécutif

Dans toutes les provinces, le pouvoir exécutif provincial est détenu par une personne portant le titre de gouverneur. Le mandat qui lui est confié est invariablement d’une durée de quatre ans, quelle que soit la province. Dans certains cas, il peut être réélu indéfiniment, dans d’autres non.

Dans toutes les provinces, lorsqu’un gouverneur est élu, l’on élit simultanément un vice-gouverneur ayant vocation de le suppléer en cas d’absence, de maladie, d’incapacité ou de décès.

Pouvoir législatif

Chaque province argentine dispose d’un corps législatif propre, habilité à sanctionner des lois dans toutes les matières non expressément déléguées au pouvoir législatif national ; ces matières ont été strictement définies et se trouvent énumérées à l’art. 75 de la constitution nationale.

Le pouvoir législatif est bicaméral (sénat et chambre des députés) dans certaines provinces, unicameral (députés uniquement) dans les autres[8]. Dans les provinces à régime bicaméral, les sénateurs représentent chacun une des subdivisions administratives ou un des départements (ou partidos) dans lesquels la province a été découpée.

Les provinces dont le pouvoir législatif fonctionne sur le mode monocaméral sont les suivantes : Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud, et Tucumán. La ville autonome de Buenos Aires, qui est distincte de la province de Buenos Aires (capitale La Plata), et qui fut dotée de quelques outils politiques propres par la réforme constitutionnelle de 1994, fonctionne également sur ce modèle. Les provinces ayant en revanche adopté le système bicaméral sont : Buenos Aires (la province), Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe, et Salta.

Pouvoir judiciaire

Chaque province exerce le pouvoir judiciaire, incarné par une Cour suprême de justice (dont les dénominations varient d’une province à l’autre), les cours d’appel et les tribunaux de degré inférieur.

Les juridictions provinciales ont compétence a résoudre toutes affaires relevant de la législation argentine commune (civile, commerciale, prudhommale, pénale), y compris quand les lois concernées ont été votées par le congrès national. À l’inverse, elles ne sont pas habilitées à intervenir dans les litiges réglés par des lois strictement fédérales.

Régime municipal

Chaque province est soumise à l’obligation constitutionnelle (art. 5) d’organiser le régime municipal à l’effet d’assurer l’autonomie des municipalités et d’en définir la portée et le contenu du point de vue institutionnel, politique, administratif, économique et financier.

Sur ces bases, divers systèmes municipaux ont été mis en place par les provinces.

Régions d’intégration

.svg.png.webp)

À des fins diverses, les provinces argentines ont engagé des processus d’intégration régionale. Ces processus sont autorisés par la constitution nationale en son article 124, lequel énonce que « les provinces peuvent créer des régions pour le développement économique et social et mettre en place des organes dotés de compétences propres à accomplir leurs buts, et pourront également conclure des conventions internationales pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec la politique étrangère de la Nation et n’affectent pas les compétences déléguées au gouvernement fédéral ou le crédit public de la Nation, et qu’en soit avisé le congrès national. La ville de Buenos Aires aura le régime qui aura été établi à tel effet ».

Régions intégrées

Il existe à ce jour quatre régions intégrées (en esp. Regiones Integradas), chacune formellement constituée par voie de traité interprovincial :

- la région du Grand Nord argentin (Región del Norte Grande Argentino), qui se compose des provinces de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta et Santiago del Estero. Elle fut créée par le Traité partial interprovincial de création de la région du Grand Nord argentin, conclu le .

- la région du Nouveau Cuyo (Región del Nuevo Cuyo), qui se compose des provinces de La Rioja, Mendoza, San Juan et San Luis. Elle fut créée par le Traité d’intégration économique du Nouveau Cuyo le .

- la région de Patagonie (Región de la Patagonia), qui se compose des provinces de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz et Terre de feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud. Elle fut créée par le Traité fondateur de la région de Patagonie le .

- la région Centre (Región Centro), qui se compose des provinces de Córdoba, Entre Ríos et Santa Fe. Elle fut créée par le Traité d’intégration régionale du , auquel la province d’Entre Ríos n’adhéra que le .

La Province 25

La Province 25 est un programme gouvernemental visant à promouvoir la participation citoyenne des Argentins résidant à l’étranger. Il est destiné à leur permettre d’exercer de façon effective leur qualité de citoyen, en mettant en place des espaces de participation démocratique et en facilitant en particulier l’exercice de leur droit de vote, entre autres aspects[9].

La première allusion officielle à la Provincia 25 fut faite lors de l’exposition nationale organisée par le gouvernement national à l’occasion des fêtes du bicentenaire de la révolution de Mai, en sur l’avenida 9 de Julio à Buenos Aires[10].

Notes et références

- « Provinces et villes principales », sur Maison des Français de l'étranger (consulté le )

- « Situation de la ville de Buenos Aires », sur Tourismebuenosaires.com (consulté le )

- « Proyecto de Constitución de 1813 - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes » (sur Internet Archive)

- « Acte de la déclaration d’indépendance du Paraguay par le Congrès extraordinaire convoqué par les consuls Carlos Antonio López et Mariano Roque Alonso »

- La mission Guido au Paraguay. Le traité de juillet 1856

- Article consultable en ligne de Martha Ruffini sur le site Historia Política

- Texte complet de la loi no 1.532

- Voir Composition « Copie archivée » (version du 11 septembre 2008 sur Internet Archive) des chambres provinciales en 2008. Nécessité de Ms Excel ou compatible.

- Ministère argentin de l’Intérieur, « Argentinos en el Mundo »

- journal Diario de Cuyo, « Arde la 9 de Julio por el Bicentenario », (consulté le )