Guerre du Pacifique (1879-1884)

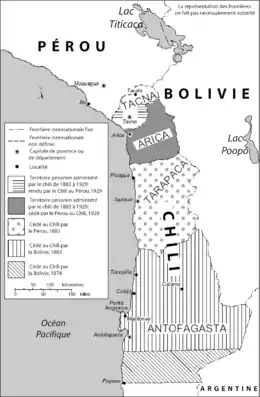

La guerre du Pacifique (espagnol : Guerra del Pacífico, aussi appelée Guerra del Salitre : « guerre du salpêtre » ou « guerre du nitrate ») est un conflit armé qui oppose le Chili au Pérou et à la Bolivie entre 1879 et 1884. Cette guerre fait perdre à la Bolivie son département du Littoral, qui était son unique accès à la mer. Le Pérou perd la région de Tarapacá. Depuis la fin de cette guerre, ces deux régions font partie du territoire chilien.

| Date | 1879–1883 |

|---|---|

| Lieu | Côte pacifique de l'Amérique du Sud au large du Pérou et de la Bolivie |

| Casus belli | Approbation d'un contrat entre la Bolivie et la Compagnie de salpêtre et chemins de fer d'Antofagasta en échange du paiement d'une taxe de 10 centimes par quintal de salpêtre exporté de Bolivie |

| Issue | Victoire chilienne |

| Changements territoriaux | Le Chili annexe le département bolivien du Littoral, le département péruvien de Tarapacá et la province péruvienne d'Arica |

| Armée bolivienne Armée péruvienne Marine péruvienne | Armée chilienne Armada de Chile |

| 10 467 tués et blessés 9 103 prisonniers de guerre | 2 825 tués 7 347 blessés |

Batailles

Campagne navale

Campagne terrestre

- Topáter

- San Francisco

- Tarapacá

- Los Ángeles

- Alto de la Alianza (Tacna)

- Arica

- Chorrillos

- Miraflores

- Lima

- San Pablo

- Pachia

- La Concepción

- Huamachuco

La région au cœur des enjeux est le nord du Chili. Le Chili, décidé à repousser ses frontières vers le nord, attaque le Pérou et la Bolivie une première fois en 1836-1839 et une seconde fois en 1879-1883. Le premier conflit vise à empêcher la réunion du Pérou et de la Bolivie au sein d'une confédération, et le second visait à annexer une région riche en salpêtre, qui sert alors à la fabrication des explosifs. À l'issue de cette guerre, le Chili, poussé par les Britanniques, qui favorisent son expansionnisme dans le Pacifique comme ils favorisent l'expansionnisme argentin, conquiert 200 000 km2, dont 125 000 au détriment de la Bolivie, qui perd alors sa façade maritime et se retrouve enclavée dans les Andes.

Origines

Après l'indépendance, les nouveaux États d'Amérique du Sud sont marqués par une instabilité politique intérieure, doublée d'une instabilité dans leurs relations mutuelles, qui provoque plusieurs guerres. Ces guerres importantes marquent le XIXe siècle en Amérique du Sud. À leur origine, l'expansionnisme des nouveaux venus sur la scène régionale et notamment celui d’un pays décidé à s'étendre coûte que coûte, le Chili.

Territoires

Les historiens boliviens et chiliens sont en désaccord pour savoir si le territoire de Charcas (ancien nom de la capitale bolivienne, Sucre), qui dépendait d'abord de la vice-royauté du Pérou puis de celle de la Plata, avait un accès à la mer. S’appuyant sur divers documents, les Boliviens le prétendent avec insistance tandis que les Chiliens le contestent. Simón Bolívar, en créant le pays qui porte son nom, lui donne accès à la mer, mais une grande partie de l’exploitation économique de cette région a été gérée par des investisseurs chiliens à des conditions qui leur sont très avantageuses. Or, pendant les décennies précédant la guerre, le désert d'Atacama a acquis une grande valeur économique, grâce à la découverte de précieux gisements de guano et puis de salpêtre.

Tardivement et avec maladresse, la Bolivie veut revenir sur les avantages qu’elle a elle-même octroyés aux investisseurs chiliens. En essayant d'augmenter les impôts, elle rencontre une forte résistance parmi les Chiliens et provoque une vive réaction du gouvernement de Santiago. Dans cette crise diplomatique, le Pérou, ancien allié du Chili et de la Bolivie lors de la guerre hispano-sud-américaine, intervient en envoyant un ambassadeur plénipotentiaire à Santiago pour essayer de calmer le jeu. Cependant, selon la presse de l’époque, le Chili a déjà opté pour la guerre, ce qui n’est un secret pour personne.

Déclenchement

Le gouvernement bolivien aggrave le contentieux en décidant de liquider les entreprises chiliennes qui refusent de payer l’impôt. La guerre éclata lorsque le Chili envahit le port d’Antofagasta, ce qui lui permit de contrôler l'exportation du guano et du salpêtre (l’armée chilienne, en dépit de son faible effectif, possède une artillerie et une flotte neuves et son infanterie était équipée de fusils modernes). Le , la Bolivie déclare la guerre au Chili, et obtient que le Pérou entre dans le conflit à ses côtés en vertu du traité de défense réciproque qui lie les deux pays depuis 1873.

Les présidents à l’époque sont Aníbal Pinto pour la république du Chili, Hilarión Daza Groselle pour la république de Bolivie et Mariano Ignacio Prado pour celle du Pérou. Ce dernier laisse la place bien avant la fin du conflit en 1879 au président Nicolás de Piérola.

L’histoire de la guerre fait encore l’objet de discussions entre les différentes versions, qui défendent l’attitude du Chili, de la Bolivie ou du Pérou.

Guerre

Guerre navale

Il était évident pour chacun des belligérants qu’avant de lancer une attaque militaire sur un terrain aussi difficile que le désert, il fallait d'abord maîtriser la mer à l'exemple des Britanniques. Les Boliviens n'avaient pas de marine militaire. Les Péruviens disposaient de la frégate blindée, l’Independencia, des monitors Manco Cápac, Atahualpa, Huáscar et d'autres navires dont la corvette Unión et la canonnière Pilcomayo . Les Chiliens avaient les frégates blindées Cochrane et Almirante Blanco Encalada et d'autres petits bateaux. Le décompte des forces terrestres donnait une grande supériorité numérique au Pérou et à la Bolivie, mais le Chili s’était mieux préparé à une guerre de ce genre en disposant d’une artillerie plus moderne et de meilleurs fusils que possédaient les Péruviens. La Bolivie n’était pas préparée pour une guerre sur la côte, et dans cette alliance, le principal effort incombe donc au Pérou.

Le 14 février 1879, les forces armées chiliennes débarquent dans le port d'Antofagasta. La ville portuaire est rapidement prise et contrôlée par les Chiliens, qui obligent les troupes boliviennes à abandonner la ville. Parmi les quelque 6 000 habitants, 5 000 sont Chiliens, 600 sont Boliviens et 400 sont de nationalités diverses. Deux jours plus tard, le 16 février, le centre minier de Caracoles est pris par la troupe chilienne en empruntant le réseau ferré local.

Aucune ligne télégraphique innervant globalement la Bolivie, il est donc impossible de prévenir rapidement les autorités que le Chili entre en guerre. C'est grâce au bateau à vapeur l'Amazonas, arrivé le soir du 19 février à Tacna, au Pérou, que l'information peut être transmise. Le consul bolivien Manuel Granier écrit alors une lettre à son président qui met cinq jours à atteindre sa destination, ne parvenant à La Paz que le 25 février grâce à Gregorio Colloque.

Combat naval d'Iquique, huile sur toile de Thomas Somerscales, XIXe siècle

Alors que le port péruvien d'Iquique est bloqué par une partie de l’armada chilienne, la bataille navale s'engage. Lors du combat naval d'Iquique, le Huáscar, commandé par Miguel Grau Seminario arrive à couler un vieux mais emblématique bateau à voile chilien, La Esmeralda, défendue par son capitaine Arturo Prat. L'Independencia, le meilleur cuirassé péruvien se lance aussi sur la Covadonga, mais le rusé capitaine de la Covadonga, Carlos Condell, s'enfuit vers des zones peu profondes et fait s’échouer le navire péruvien Independencia à Punta Gruesa. Le résultat de la journée est donc en faveur du Chili, qui perd un bateau à coque en bois mais réussit à échouer puis couler le meilleur cuirassé péruvien. Le résultat des combats d'Iquique et de Punta Gruesa a un retentissement important dans l’opinion publique des deux pays.

.jpg.webp)

Malgré l'infériorité navale péruvienne, le capitaine du Huáscar et son équipage, dans un baroud d'honneur, maintient sous pression la flotte chilienne pendant plusieurs mois. Le combat décisif a lieu à Angamos (8 octobre 1879), face aux côtes alors boliviennes, où le Huáscar est finalement encerclé et coulé par les Chiliens. Pendant cette bataille, le capitaine Miguel Grau et un grand nombre d'officiers et de marins périssent.

Guerre terrestre

Ayant obtenu la supériorité navale, les Chiliens lancent une série de manœuvres militaires contre les Boliviens et les Péruviens dans le désert d’Atacama. Les batailles de Pisagua, Tacna, Tarapacá et Arica (prise du Morro de Arica) donnent définitivement la supériorité aux Chiliens en 1880. Les Boliviens se retirent de la guerre, et les Chiliens continuent la lutte avec le Pérou. En 1881, les troupes chiliennes, dirigées par le général Manuel Baquedano, entrent à Lima après les batailles de Chorrilos et de Miraflores, villes situées au sud. Lors de cette dernière bataille, la population elle-même, qui défend sans succès la ville. Lima, ville aristocratique, vit déconnectée du reste du Pérou et sous-estime la gravité du conflit, ce qui contribue à déstabiliser la classe politique et l'empêche de se préparer efficacement pour affronter les Chiliens au sud de la ville.

Lima est mise à sac par l’armée victorieuse, et la population se voit imposer une occupation militaire. Le président Piérola sort de la ville pour organiser la défense au-dehors en laissant aux commandes Montero. Celui-ci est à son tour remplacé par un gouvernement civil dirigé par García Calderón, qui refuse d'entériner l'abandon de la province péruvienne de Tarapacá. Dans l'impossibilité de signer la paix, Baquedano établit son quartier général à Lima et dirige les combats contre la résistance péruvienne dans la sierra et dans la ville elle-même.

Le contre-amiral français Abel Bergasse Dupetit-Thouars, chargé en 1880 d'aller pacifier les Marquises, se trouvait lors de son voyage de retour à Lima lorsque les troupes chiliennes allaient s'emparer de la ville. Après la bataille de Miraflores, il empêche la destruction et le pillage de Lima en menaçant d'engager et de détruire la marine chilienne avec une force multinationale sous son commandement. Par son attitude ferme et décidée, il empêche les excès et sauve cette capitale d'une destruction sanglante[1].

Le colonel péruvien Andrés Cáceres organise la défense avec la population civile de la sierra en enclenchant une guérilla. Néanmoins, après la bataille de Huamachuco, le Chili obtient la victoire sur Cáceres, et un groupe de dirigeants péruviens croit opportun de terminer la guerre en imposant le général Miguel Iglesias comme nouveau président et en signant le traité de paix avec le Chili. Cela est organisé bien que Cáceres soit en train de réorganiser ses troupes. Cet évènement est, après la guerre, à l’origine de la guerre civile entre Cáceres et Iglesias.

Conséquences

La guerre prend fin le par le traité d'Ancón. La province de Tarapacá passe définitivement sous la souveraineté chilienne. Les villes d'Arica et Tacna sont provisoirement sous le contrôle chilien jusqu'à la tenue d’un référendum, qui devait être organisé après dix ans pour décider de leur avenir. Le référendum est repoussé pendant des décennies par les gouvernements chiliens successifs et n'a finalement pas lieu. Finalement, par l’intervention du président des États-Unis, Herbert Hoover, Tacna est rendue au Pérou en 1929 par la signature d’un nouveau traité (traité de Lima) le , et Arica reste au Chili.

La paix entre le Chili et la Bolivie est signée en 1904 (« traité de paix, d'amitié et de commerce »). Ce traité de paix reste une source de tensions diplomatiques entre les deux pays. La Bolivie bénéficie pour son commerce extérieur de conditions économiques avantageuses au Chili, mais elle ne renonce pas à retrouver un accès souverain au Pacifique[2]. Le président bolivien Evo Morales estime que le Chili s'était engagé envers son pays à mettre fin à cet enclavement et soumet le cas à la Cour internationale de justice, qui procède aux audiences publiques en [2].

Le , la Cour internationale de justice accorde au Pérou la souveraineté sur une zone maritime objet d'un conflit territorial datant de la fin de cette guerre[3]. Concernant l'accès de la Bolivie à la mer, la Cour rend un arrêt le , par douze voix contre trois, stipulant que le Chili n’est pas tenu de négocier un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique[4].

Notes et références

- Une avenue importante de Lima porte aujourd'hui son nom. Parallèle à l'avenue Arequipa, elle traverse les districts de San Isidro, Miraflores, Lince et Cercado de Lima.

- Cédric Gouverneur, « La Bolivie les yeux vers les flots », Le Monde diplomatique, septembre 2015, p. 6-7.

- « La Cour internationale de justice retrace la frontière maritime entre le Pérou et le Chili », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- AFP, « Accès à la mer: la Bolivie déboutée par la Cour internationale de Justice », Radio France International, (lire en ligne)

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Alvaro Artigas, Amérique du Sud : les Démocraties Inachevées, Armand Colin, Paris, 2005.

- Abrégé géopolitique de l'Amérique latine, Paris, 2006

- Atlas des guerres, Autrement, Paris, 2003

- Agustin Toro Davila, Sintesis historico militar de Chile, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1977.

- Carlos D. Mesa Gisbert, José de Mesa et Teresa Gisbert, Historia de Bolivia, Quinta edición, Editorial Gisbert, La Paz - Bolivia, 2003.

- Pierre Razoux, Le Chili en Guerre, Economica, Paris, 2005.

- Osvaldo Silva Galdames, Historia de Chile

Articles connexes

Liens externes

- (es) La guerra del pacifico (site chilien sur ce conflit)