Ligne A du RER d'Île-de-France

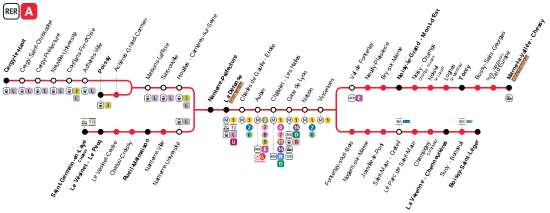

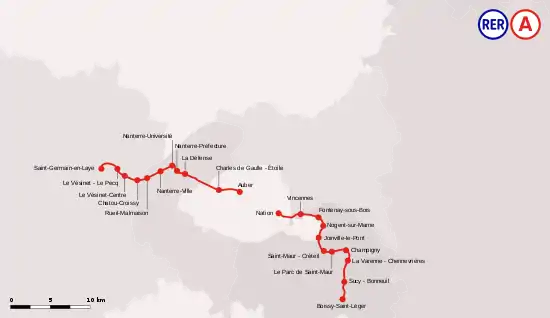

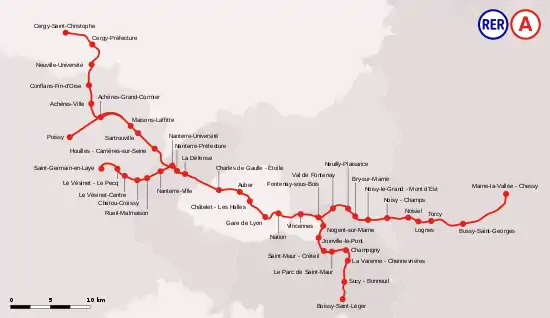

La ligne A du RER d'Île-de-France, plus souvent simplement nommée RER A, est une ligne du réseau express régional d'Île-de-France qui traverse d'est en ouest l'agglomération parisienne, avec plusieurs branches aux extrémités d'un tronçon central. Elle relie Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Poissy à l'ouest, à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée à l'est, en passant par le cœur de Paris.

| RER A | ||

| ||

| Réseau | Réseau express régional d'Île-de-France Transilien Paris Saint-Lazare (section exploitée par la SNCF) |

|

|---|---|---|

| Terminus | A1 - Saint-Germain-en-Laye A2 - Boissy-Saint-Léger A3 - Cergy-le-Haut A4 - Marne-la-Vallée - Chessy A5 - Poissy |

|

| Communes desservies | 41 | |

| Histoire | ||

| Mise en service | ||

| Dernière extension | Prolongement de Cergy-Saint-Christophe à Cergy-le-Haut | |

| Dernière modification | Ouverture de la gare du Val d'Europe | |

| Exploitant | RATP et SNCF | |

| Infrastructure | ||

| Conduite (système) | Semi-automatique [1] - [2] - [3] (SACEM) | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | MI 09 (140 éléments depuis avril 2017) MI 2N (43 éléments depuis juin 2005) |

|

| Dépôt d’attache | Rueil, Sucy, Torcy (RATP) Achères (SNCF) |

|

| Points d’arrêt | 46 dont 35 RATP et 11 SNCF |

|

| Longueur | 76 km en zone RATP (avec 26 km en souterrain) et 33 km en zone SNCF, soit au total 109 km |

|

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 2 360 m | |

| Jours de fonctionnement | Tous les jours | |

| Fréquentation (moy. par an) |

309,36 millions 1re/5 |

|

| Lignes connexes | RER : Transilien : • Secteurs : Nord, Est, Sud-Est, Rive-Gauche, Saint-Lazare |

|

| Schéma de la ligne | ||

Bien qu'ouverte par étapes à partir de 1969 (jusqu'en 1994), la ligne n'est officiellement devenue RER A que le , jour de la mise en service de sa correspondance avec l'ancienne ligne de Sceaux prolongée, devenue à cette occasion le RER B[4].

Longue de 109 kilomètres, elle est exploitée pour l'essentiel par la RATP[SD 1], à l’exception des branches de Cergy et de Poissy qui relèvent de la SNCF à l'ouest de Nanterre-Préfecture.

Elle est de loin la plus chargée du réseau avec 309,36 millions de voyageurs en 2011, soit 1,4 million de voyageurs par jour ouvrable et régulièrement proche de la saturation[SD 2], ce qui en fait également, en matière de trafic, une des lignes les plus denses du monde et la plus dense d'Europe[5]. Elle assure à elle seule plus d'un quart du trafic ferroviaire de la banlieue parisienne, et transporte certains jours plus de personnes que la totalité des réseaux TER hors Transilien[6].

Depuis 2008, la détérioration du service, en raison de la saturation de l'infrastructure et du vieillissement prématuré du matériel roulant, amène des incidents matériels et des retards quasi-quotidiens provoquant le mécontentement des usagers[7]. Entre 2015 et 2021, les 26 km de voies du tronçon central sont entièrement renouvelés, ce qui nécessite l'interruption totale du trafic durant un mois d'été sur les sections concernées[8] - [9]. Ces travaux de grande ampleur, combinés au renouvellement du matériel roulant suivi d'une refonte de la grille horaire et du déploiement du pilotage automatique, participent à la nette amélioration du taux de ponctualité, aujourd'hui aux alentours de 93 %[10] - [11] - [12], faisant de cette ligne l'une des plus ponctuelles du réseau de transport francilien[13] - [note 1].

Histoire

Chronologie

- : premier coup de pioche symbolique du chantier de la liaison Étoile - La Défense sur l'île de Neuilly

- : naissance du Métro régional à la suite de la mise en service de la gare de Nation, nouveau terminus de l'ancienne ligne de Vincennes et mise en service du MS 61

- : mise en service du tronçon Étoile - La Défense

- : prolongement à l'est d'Étoile à Auber

- : prolongement à l'ouest de La Défense à Saint-Germain-en-Laye, par connexion à l'ancienne ligne de Paris à Saint-Germain-en-Laye

- : ouverture de la gare de Nanterre-Préfecture

- : le Métro régional devient le RER A, à la suite de l'inauguration du tronçon central Auber - Nation et à sa mise en correspondance avec l'ancienne ligne de Sceaux devenue le RER B en gare de Châtelet - Les Halles, et ouverture de la branche de Vincennes à Noisy-le-Grand-Mont d’Est

- : prolongement à l'est de Noisy-le-Grand à Torcy

- : mise en service du premier train bicourant de la ligne, le MI 84[14]

- : inauguration de l'interconnexion ouest avec ouverture de la branche de Cergy

- : ouverture de la branche de Poissy

- 1989 : mise en service du SACEM pour augmenter le débit du tronçon central, durant les heures de pointe

- : prolongement à l'est de Torcy à Marne-la-Vallée - Chessy

- : prolongement à l'ouest de Cergy-Saint-Christophe à Cergy-le-Haut et ouverture de la gare de Neuville-Université

- : mise en service du premier train à deux niveaux, le MI 2N

- : ouverture de la gare de Serris-Montévrain - Val d'Europe

- : mise en service du premier MS 61 rénové

- : commande des 60 premiers exemplaires de MI 09, version modernisée du MI 2N

- 2010 : réception du premier élément MI 09[15]

- : présentation du premier MI 09[16]

- : lancement de l'élaboration du schéma directeur de la ligne par le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)

- : mise en service du premier MI 09

- : approbation du schéma directeur de la ligne par le STIF

- : commande d'une deuxième tranche de 70 exemplaires de MI 09

- : réforme des premiers éléments MS 61 rénovés

- depuis le : exploitation de la branche de Poissy uniquement avec des rames MI 09 et MI 2N[17]

- : circulation en zone SNCF de la dernière UM de MI 84 affectée à la branche de Cergy sur les missions UVAR47 et QLIN64[17]

- : commande d'une nouvelle tranche de MI 09 composée de 10 exemplaires[18]

- : dernier service commercial du MS 61 au cours d’une cérémonie d’adieu[19]

- : dernier service commercial du MI 84 sur le RER A[20]

- : mise en service du dernier élément MI 09

- : première circulation en pilotage automatique dans le tronçon central[21] - [22]

- : refonte des horaires de la ligne[23]

- : création du Centre de commandement unique (CCU) du RER A à Vincennes regroupant les agents RATP et SNCF[24]

Réaliser une ligne Est-Ouest

La construction d'une ligne Est-Ouest est envisagée dès 1929, entre la gare Saint-Lazare et d'une part, celle de la Bastille, sur la ligne de Vincennes, et d'autre part, la Gare de Lyon[25], mais il faudra attendre les années 1950 pour voir les projets de RER relancés[26].

En mars 1956, une étude de Marc Langevin, alors directeur du réseau ferré de la RATP relance l'idée du RER en préconisant la réalisation d'un réseau en forme de croix, orienté nord-sud et est-ouest. L'étude propose la création de huit lignes, dont une reprenant uniquement la ligne de Vincennes[note 2] et une autre reprenant à la fois, la ligne de Vincennes et celle de Saint-Germain-en-Laye, en passant par la gare de la Bastille, gare de départ parisienne de la première ligne[note 3] - [27]. De ce fait, le principe d'une ligne régionale commence à s'imposer, mais se heurte à des hésitations de la part des pouvoirs publics sur le meilleur moyen de desservir le quartier de La Défense nouvellement créé. Entretemps, la SNCF se rapproche de la RATP pour étudier sur le plan technique, la réalisation du futur réseau régional[28]. La même année, la RATP adopte un plan triennal qui remet en route le projet d'électrification de la ligne de Vincennes, qui doit, à terme, être rattachée au RER[27].

En décembre 1959, la RATP et la SNCF présentent, à un comité spécialisé du fonds de développement économique et social[28], un projet de ligne devant relier la ligne de Saint-Germain-en-Laye et les environs de Maisons-Laffitte (Montesson) à Boissy-Saint-Léger, située sur une ligne de Vincennes électrifiée, et les environs d'Émerainville, sur la ligne de Mulhouse, via un tronçon à réaliser desservant Reuilly, Bastille, Châtelet, Concorde, Étoile et le complexe de La Défense alors en chantier. De ce fait, le tracé de la nouvelle ligne alors envisagé est parallèle à la ligne 1 du métro dans Paris[25]. Ce projet doit, d'une part, permettre à la ligne de Vincennes de sortir de son isolement[27], et d'autre part, par contrecoup, de réduire d'un tiers le nombre de dessertes assurées à partir de la gare Saint-Lazare, alors proche de la saturation[28]. À la suite de cette présentation, les deux entreprises mettent en place un comité permanent de liaison chargé notamment de définir le tracé définitif de la nouvelle ligne[27].

Le , un comité interministériel décide de lancer la construction de cette ligne en réalisant un premier tronçon à grand gabarit entre le rond-point de La Défense et le pont de Neuilly. La RATP demande alors au Syndicat des Transports Parisiens l'allongement de ce tronçon primitif, qui faisait de ce projet un simple prolongement de la ligne 1 du métro, de façon à obtenir un tronçon La Folie – Étoile[28].

Le , le projet de création du tronçon La Folie – Étoile est approuvé et confié aux soins de la RATP[28].

Premiers travaux

Ainsi, le , le ministre des Travaux publics et des Transports Robert Buron donne un coup de pioche symbolique, sur l'île de Neuilly, au pied du pont de Neuilly[29], lançant officiellement les travaux de construction du premier tronçon reliant Étoile à La Défense. Long de 4 800 mètres, son tracé est quasi rectiligne, les deux stations terminales incluses, hormis une section légèrement incurvée au nord afin d'éviter le pont de Neuilly. Sa conception en première étape était motivée par la volonté de faire face à l'extension rapide du nouveau quartier d'affaires de La Défense, rendant prioritaire la création d'un nouvel axe ferroviaire. Début 1962, le tunnel est mis en chantier. Un bouclier d'un type nouveau destiné à forer le tunnel, d'un diamètre intérieur de 8,70 mètres, descend par le puits de La Défense profond de 23 mètres, mais la nature hétérogène des terrains rencontrés rend difficile l'avancement du chantier, de seulement 160 mètres en 1963[30].

Le , le tronçon La Folie – Étoile est déclaré d'utilité publique, les travaux ayant débuté le 6 juillet précédent[28].

Le , le conseil d'administration de la RATP estime que le projet manque de cohérence. En effet, le tronçon La Folie – Étoile pouvait inciter le public à douter de la validité du réseau régional, compte tenu de la correspondance qu'il nécessiterait pour se rendre à Étoile depuis Saint-Germain-en-Laye. Cette rupture de charge inciterait les voyageurs à poursuivre leur voyage vers Saint-Lazare. C'est pourquoi l'entreprise demande au Syndicat des transports parisiens de raccorder la ligne de Saint-Germain-en-Laye au tronçon La Folie – Étoile, tronçon prolongé vers Auber[28].

Le , le Syndicat des transports parisiens accepte la demande de la RATP, confirmant la réalisation du tronçon Saint-Germain-en-Laye – Auber pour la partie ouest de la transversale est-ouest[28]. Pour la partie est, il décide de la réalisation du tronçon Nation – Boissy-Saint-Léger. Ce dernier constitue désormais la première partie d'un tronçon devant desservir Paris, via un nouveau tracé préféré à celui souhaité en 1959. En effet, le STP a modifié, à la demande de la SNCF, le tracé de la future ligne afin de la faire passer plus au nord, afin de desservir les abords de la gare Saint-Lazare grâce à la gare d'Auber au lieu de la place de la Concorde, la Gare de Lyon au lieu de la gare de la Bastille et la place de Nation au lieu de la gare de Reuilly[27]. La SNCF souhaitait maintenir la liaison entre Saint-Germain-en-Laye et le quartier d'affaires Saint-Lazare - Opéra, tout en désaturant la gare Saint-Lazare, alors la plus chargée de France[25]. De ce fait, la fermeture prochaine du tronçon terminal de la ligne de Vincennes est entériné[27], afin que cette dernière puisse arriver dans la nouvelle gare souterraine de Nation. Elle y parviendra en empruntant un tunnel dont l'entrée se situera à hauteur de la gare de Saint-Mandé, qui sera également fermée à cette échéance. Ce nouveau tracé permettra ainsi d'éviter la gare de la Bastille, jugée trop petite et inadaptée[26] - [31].

En novembre 1963, une demande de modification du tracé de la ligne entre La Défense et Nanterre est effectuée, afin de mieux desservir un quartier destiné à recevoir de nombreux équipements, notamment culturels, en même temps que la SNCF songe à déplacer vers le sud, la ligne Paris – Mantes afin de la mettre en correspondance avec le RER. Le nouveau tracé, dit tracé N, comportait deux gares : une gare « M » pour la desserte des équipements culturels et une gare « P » pour la correspondance avec la ligne SNCF, adjacente à la route nationale N 186[32], le tracé se raccordant à la ligne de Saint-Germain à l'extrémité est de la gare de Nanterre, l'actuelle gare de Nanterre-Ville[28].

En juin 1964, Marc Jacquet, ministre des Travaux Publics et des Transports, adopte ce tracé et décide, tout en surseyant au déplacement des voies de la ligne Paris – Mantes, de céder à la RATP, le tronçon Saint-Germain-en-Laye – La Folie, une fois raccordé au RER[28].

Fin 1964, le tunnel Étoile – La Défense ne mesure toujours que 500 mètres, malgré une consolidation du sol par injections. La lenteur du chantier fait décider d'exécuter la traversée de la Seine non par forage au bouclier mais par fonçage de caissons, à l'image de plusieurs lignes de métro dans Paris[30].

En mars 1965, une machine américaine Robbins débute, du côté de l'Étoile, la création, assez rapide, du tunnel, mais émaillée de plusieurs incidents. En effet, en forant sous l'avenue de la Grande-Armée et sous le tunnel de la ligne 1 du métro, elle provoque l'affaissement du radier de ce dernier, le , sous l'effet d'une décompression du terrain. La circulation des rames de métro est interrompue durant quatre jours, le temps de remettre en état l'infrastructure. En juin 1965, côté Défense, le bouclier atteint la Seine après avoir foré 781 mètres de tunnel[30].

Toujours durant l'année 1965 est publié le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne (SDAURP). Ce dernier théorise le concept de Réseau express régional, et définit trois lignes : deux lignes Nord-Sud (dont l'une n'a pas été réalisée et l'autre correspond sensiblement à la ligne B, au nord, et à la ligne D, au sud), et une ligne est-ouest. Cette dernière est présentée comme une ligne reliant à l'ouest, Montesson et Saint-Germain-en-Laye à Lagny voire Meaux ainsi que Boissy-Saint-Léger, via un tronc commun allant de Nanterre à Vincennes, en passant par le nouveau centre de la Défense, puis à Auber dans le triangle Opéra-Chaussée d'Antin-Havre Caumartin, à Châtelet et à la Gare de Lyon. À l'est, une branche reprendrait la ligne de Vincennes et l'autre, sensiblement parallèle à la Marne sur la rive gauche, desservirait la zone à urbaniser en priorité de Fontenay-sous-Bois et le futur axe urbain de Bry-sur-Marne — Noisy-le-Grand à Meaux, par le biais d'une nouvelle infrastructure[33].

En 1966, les travaux de modernisation de la ligne de Vincennes débutent. De ce fait, la SNCF se charge par délégation des travaux considérables à entreprendre sur le tronçon Vincennes – Boissy-Saint-Léger, les tunnels de la transversale Est-Ouest à partir de la gare de Nation étant réalisés par la RATP. Cette dernière se charge également de la démolition puis de la reconstruction de la totalité des bâtiments voyageurs du tronçon, remplacés par de nouveaux édifices froids, anguleux et sans recherche architecturale, dans l'esprit de l'époque, mais parfaitement fonctionnels et souvent jumelés à une gare routière et des parcs de stationnement. Les travaux sont toutefois rendus délicats par leur réalisation en milieu urbain et sur une ligne qui demeure en exploitation. Ces travaux consistent pour l'essentiel, outre la reconstruction des bâtiments voyageurs, en la construction de quais hauts de 1,10 mètre et de 225 mètres de longueur avec abris parapluie et passages souterrains ou passerelles, le renouvellement intégral de la voie par des rails lourds de 60 kg/m et l'électrification en 1,5 kV courant continu après mise au gabarit des ouvrages d'art. La signalisation est profondément modernisée : le block automatique mécanique type Est est remplacé par le block automatique lumineux (BAL) de type SNCF. Par ailleurs, sept postes d'aiguillage tout relais à transit souple (PRS) sont créés à Vincennes, Fontenay, Joinville, Parc-Saint-Maur, La Varenne, Sucy et Boissy[34].

Durant l'été 1966, la progression de la machine américaine, forant depuis Étoile, le tronçon Étoile – La Défense s'arrête à nouveau, à hauteur de la porte Maillot, à la suite de l'entrée en combustion d'un filon de pyrite, sous l'action de l'air comprimé utilisé. Elle redémarrera après traitement du terrain[35].

Le , la machine atteint la proximité du pont de Neuilly, après avoir foré un tunnel de 2 752 mètres. Parallèlement, un canal est construit dans l'île de Neuilly, sur lequel sont assemblés sept caissons en béton précontraint. Ils sont amenés à leur emplacement définitif par flottaison puis foncés un à un dans le cours de la Seine, après déroctage à l'explosif de la couche de calcaire, située sous le lit du fleuve. Le premier est mis en place le , le dernier en [35].

Le à 0 h 50, le dernier train part de la gare de la Bastille pour Boissy-Saint-Léger, marquant ainsi la fin définitive de la très populaire ligne V, après 110 ans d’exploitation[36].

Métro régional

Le , le premier embryon de la future ligne A entre Nation et Boissy-Saint-Léger est mis en service deux jours après son inauguration[37]. De ce fait, la nouvelle gare entièrement souterraine devint provisoirement le terminus de l'ancienne ligne de Vincennes, limitée à Boissy-Saint-Léger. Les trains à vapeur ont laissé place aux nouvelles automotrices électriques MS 61[36] - [38]. On appelle alors cette ligne : Métro régional[4].

Le , est ouverte la section occidentale, longtemps attendue, entre Étoile, renommée à cette occasion Charles-de-Gaulle - Étoile, et La Défense[31].

Le , le gouvernement décide de mettre en œuvre la future jonction entre Auber, devant ouvrir à la fin de l'année, et Nation, grâce à la RATP et au soutien du préfet de région Maurice Doublet. Il a fallu convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de la construction du tronçon central, malgré son coût colossal et l'impact des travaux au cœur même de la capitale. L'interrogation sur le mode d'exploitation a provoqué des retards, et une forte augmentation de la facture finale, parce qu'il était même un temps envisagé de ne construire qu'une ligne de métro à petit gabarit pour relier à Auber et Nation les deux tronçons édifiés, solution qui aurait imposé deux ruptures de charge[39].

Le , la navette Étoile – La Défense est prolongée vers l'est jusqu'à la nouvelle gare d'Auber, alors plus grand complexe souterrain au monde[31].

Le , le schéma d'exploitation du futur réseau de transport en commun est approuvé par le syndicat des transports parisiens[40]. Le métro régional est dorénavant conçu comme devant être constitué de trois lignes, la transversale est-ouest (future ligne RER A), une nouvelle transversale sur la rive gauche créée à partir de tronçons existants (future ligne RER C), le prolongement de la ligne de Sceaux et son interconnexion avec une ligne du réseau Nord à déterminer (future ligne RER B), ainsi que la réalisation d'une nouvelle ligne supplémentaire interconnectée (future ligne RER D). L'opération de rénovation des Halles donne l'occasion inespérée de construire la nouvelle gare centrale de Châtelet, à ciel ouvert, ce qui permet de réduire légèrement les coûts. En effet, lorsque débutent dans Paris les travaux de la transversale nord-sud, actuelle ligne B du RER, l'idée d'envoyer des trains de banlieue de la SNCF en superposition des trains des lignes nord-sud et est-ouest du nouveau métro régional paraît judicieuse[41] - [40].

D'ailleurs, à Gare de Lyon, les projets de réalisation de la nouvelle gare de la future ligne est-ouest (RATP) et de celle d'une nouvelle gare souterraine (SNCF) étant concomitants, les deux entreprises décident de réaliser un ouvrage commun. Devant l'ampleur des investissements, il est projeté de compléter le projet pour permettre aux trains SNCF d'emprunter les tunnels RER parisiens, l'étude des courants de trafic démontrant alors que l'envoi de trains de la banlieue sud-est en banlieue nord était le choix le plus pertinent. Les tunnels pouvaient, selon l'idée de l'époque, accueillir un train toutes les minutes[41] - [40].

Ainsi, le projet d'interconnexion des réseaux consiste alors en la circulation de six trains de la banlieue Sud-Est dans le tunnel du futur RER A entre Gare de Lyon et Châtelet - Les Halles, préfigurant ainsi le futur RER D. La RATP, entreprise exploitante du RER A, n'adhère pas immédiatement au projet, estimant que la croissance prévisible du trafic de la ligne A ne permettrait pas de faire circuler les six trains supplémentaires prévus. Il est alors décidé de doter chaque ligne de ses propres quais, la fréquence étant limitée par les temps de stationnement en gare. De plus, l'aménagement des gares est pensé en conséquence : le futur RER A a ses voies établies au niveau inférieur de l'ouvrage autour d'un large quai central au-dessus duquel est implantée la future gare souterraine SNCF. Dotée de quatre voies, cette future gare est située au niveau directement supérieur de l'ouvrage, juste au-dessus du futur RER, permettant ainsi la mise en place d'échanges de « quai à quai », de type vertical, une innovation japonaise. À la gare de Châtelet - Les Halles, la disposition des voies sur un niveau est maintenue mais le nombre de voies est porté à sept ; trois voies centrales seront réalisées, afin de tenir compte de la future interconnexion[41] - [40].

Le , après cinq années de chantier, la navette est prolongée de La Défense à Saint-Germain-en-Laye et des relations au départ d’Auber et à destination de Rueil, du Vésinet ou de Saint-Germain-en-Laye sont mises en place[42]. Elle atteint Saint-Germain-en-Laye en empruntant l'ancienne ligne de Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye, qu'elle rejoint à partir de Nanterre-Université[31], par le biais d'un raccordement de faible rayon (150 mètres), doublé pour l'occasion. Ce dernier avait, à l'origine, été créé pour permettre aux trains de la navette Auber – La Défense de rejoindre le dépôt situé à Rueil. À la mise en service du prolongement, ce raccordement à la ligne de Saint-Germain était provisoire, puisqu'il était toujours prévu de dévier la ligne par une large boucle au nord de l’Université Paris X[32]. Cette nouvelle gare aurait permis de desservir une future zone urbanisée située derrière l'université de Nanterre. En attendant la réalisation de cette nouvelle gare, la gare de Nanterre-Université (alors appelée La Folie - Complexe universitaire) est mise en service[32] en remplacement de la gare de « La Folie », afin de permettre une correspondance entre les trains SNCF et le RER. Finalement, l'incertitude du développement de la nouvelle zone urbaine de Nanterre entrainera l'abandon du projet de desserte de la gare « P » et par conséquent, la pérénisation du raccordement « provisoire » et de la gare de Nanterre-Université[28].

La section de la ligne de Saint-Germain-en-Laye reprise par le RER est cédée, comme prévu, par la SNCF à la RATP. Désormais, elle est scindée en deux, de la gare Saint-Lazare à la gare de Nanterre-Université sur le réseau Transilien Paris Saint-Lazare en zone SNCF, et la deuxième, de la gare de Nanterre-Université à la gare de Saint-Germain-en-Laye sur la future ligne A, en zone RATP[43]. La réutilisation partielle par la RATP n'a pu être possible qu'au terme d'importants travaux qui visaient à la moderniser et la rendre apte au service RER[42]. Entrepris sans interruption du trafic, ils consistèrent à réaliser le raccordement de La Folie, reconstruire le viaduc de Croissy ainsi que toutes les gares, celle de Saint-Germain-en-Laye devenant souterraine et occupant désormais des emprises inoccupées situées à proximité de l'ancienne gare SNCF. Ils permirent sa réélectrification en 1 500 volts continu par caténaire (en remplacement du troisième rail), obligeant à abaisser d'une cinquantaine de centimètres le tunnel de la Terrasse de Saint-Germain-en-Laye, afin de dégager le gabarit nécessaire aux caténaires[28]. Cette réélectrification était nécessaire pour permettre la circulation du matériel MS 61[44]. Ils permirent également d'aménager un faisceau de garage sur le plateau entre le tunnel et le terminus et de refaire les ateliers de Rueil[28].

En 1973 commence la construction du tronçon central entre Auber et Nation. Ce tronçon sera long de 5 600 mètres, se situera en tréfonds d'immeubles à vingt-cinq mètres de profondeur, sous la nappe phréatique et permettra la desserte de deux nouvelles gares : une première, au cœur des Halles et une seconde sous la Gare de Lyon. La construction du tronçon Auber – Châtelet long de 886 mètres est établi dans un sous-sol défavorable, dans la nappe phréatique et sous des immeubles anciens et vétustes. Le terrain nécessite un traitement préalable par injections. La gare centrale de Châtelet est construite à ciel ouvert à l'emplacement des Halles de Baltard. Elle sera longue de 310 mètres et large de 79 mètres ; elle s'étendra du chevet de l'église Saint-Eustache, au nord-ouest, à l'ancien cimetière des Innocents, au sud-est, avec sept voies. Le tronçon Châtelet – Gare de Lyon, long d'un peu plus de 2 600 mètres, est construit de façon assez rectiligne dans un terrain calcaire grâce à une machine Robbins. Une gare souterraine commune à la RATP et à la SNCF est édifiée à ciel ouvert sous la cour de Bercy. Longue de 315 mètres et large de 41 mètres, elle s'établit sur cinq niveaux, le plus bas accueillant les deux voies et le quai central de la ligne A. Enfin, le tronçon Gare de Lyon – Nation, long de 1 756 mètres[45], prend une forme de « S », avec une courbe suivie d'une contre-courbe[39]. La réalisation de cette jonction aura coûté 5 milliards de francs[4] - [46]. Comme indiqué précédemment, cette ligne s'appelle alors Métro régional[4].

En 1973 débute également la construction de la branche de Marne-la-Vallée. Étudiée dès 1964, elle doit permettre de desservir la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et ses premiers quartiers édifiés, dont le principal, le Mont d'Est à Noisy-le-Grand, est devenu un centre d'affaires. L'arrivée du train doit accompagner le développement des deux premiers secteurs d'urbanisation de la ville nouvelle. La réalisation est prévue en deux étapes dont la première est déclarée d'utilité publique en 1973. La première étape consiste en la création de trois nouvelles gares intermédiaires et d'un terminus situé à Noisy-le-Grand dans le quartier du Mont d'Est. Entamés en octobre 1973, les travaux de la première étape prennent fin en juin 1977[47].

Le est mise en service la gare de Nanterre-Préfecture, sur la ligne Auber – Saint-Germain, embryon du futur RER A. Mentionnée dans les projets sous le nom de gare « M », elle était destinée à être l'origine d'une branche menant à Montesson, expliquant les quatre voies sur deux niveaux. Malgré l'abandon de la réalisation de la branche de Montesson, celle-ci est mise en service dans cette configuration. Cette dernière servira d'ailleurs à l'interconnexion avec les branches de Cergy et de Poissy[28].

En 1974, il est décidé de relier la ville nouvelle de Cergy-Pontoise à Paris, en utilisant les voies existantes puis nouvelles. Ce choix réserve de plus la possibilité de raccorder la ville nouvelle à La Défense dans le cadre de la future interconnexion Ouest de la ligne. En 1965, le SDAURP envisageait, pour desservir la ville nouvelle, de créer une ligne transversale RER qui relierait le sud-ouest au nord-ouest francilien via les gares de Montparnasse et de Saint-Lazare en empruntant la ligne Ermont – Pontoise, duquel il se détacherait entre Pierrelaye et Montigny - Beauchamp, en direction de la plaine agricole d’Herblay, pour aboutir à Cergy-Pontoise. Ce projet est finalement abandonné mais, dans les années 1970 ; trois autres demeuraient à l'étude pour une desserte qui devenait de plus en plus urgente au vu de l’urbanisation galopante. Deux de ces projets étaient ferroviaires : une virgule Pierrelaye – Cergy amorcée sur la ligne Paris-Nord – Pontoise, unique rescapée du vaste projet de transversale RER, et un projet visant à utiliser à la fois les voies du réseau Saint-Lazare et à créer de nouveaux tronçons pour aboutir à Cergy. Le troisième vise à relier Cergy-Pontoise à La Défense en 10 minutes grâce à un aérotrain. Ce projet jugé totalement inadapté à ce type de desserte est abandonné du fait de difficultés techniques difficilement surmontables liées au caractère urbain du tracé, et de la crise du pétrole qui n’arrange aucunement le type de propulsion jusqu’ici développé. Le projet de « virgule » ayant été également abandonné, la SNCF s'est alors vue dans l'obligation d’étudier dans l’urgence une alternative ferroviaire plus classique pour cette ligne déclarée d’utilité publique, le [48].

Le , le Syndicat des transports parisiens (STP) prend en considération le schéma de principe de la ligne D du RER qui relie Orry-la-Ville à la banlieue Sud-Est via Châtelet - Les Halles et Gare de Lyon. Cependant, la réalisation de la ligne ne peut plus être menée sur la base d'un emprunt des voies du RER A entre Gare de Lyon et Châtelet - Les Halles, devenu techniquement impossible en raison des cadences des trains trop élevées qu'elle suppose. Il est donc indispensable de réaliser un tunnel distinct pour la ligne, mais le montant élevé des dépenses repousse sa réalisation ; la ligne D ne pourra donc pas être mise en service dans son intégralité en une fois[49].

En 1976, le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne est révisé. Néanmoins, il réaffirme l'importance des villes nouvelles et de la desserte par le RER[50].

Naissance du RER A

Le naît officiellement la ligne A du Réseau express régional à la suite de la mise en service de la jonction entre les gares d'Auber et de Nation. Cette jonction passe par la nouvelle station de correspondance Châtelet - Les Halles, qui reçoit également la nouvelle ligne B. Cette dernière résulte du prolongement de la ligne de Sceaux, depuis Luxembourg sur la rive gauche. Ainsi, c'est dès ce jour qu'est lancé publiquement le nom de baptême par lettres des lignes (A et B), déjà utilisé officieusement en interne par la RATP. L'inauguration du nouveau réseau est faite par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing[51]. Cette mise en correspondance constitue donc l'ébauche du métro régional projeté[4].

Le même jour, tout juste baptisée RER A, la ligne est également prolongée jusqu'à Noisy-le-Grand-Mont d'Est, sixième gare souterraine et à grand gabarit ouverte au public depuis 1969[51]. Cette nouvelle branche quitte l'ancienne ligne de Vincennes à proximité de la gare de Fontenay-sous-Bois. Elle est longue de 8 553 mètres et dessert trois nouvelles gares intermédiaires. La première, Val de Fontenay, dessert la ZUP de Fontenay-sous-Bois et permet une correspondance avec la ligne de Paris-Est à Gretz-Armainvilliers, les deux autres desservent Neuilly-Plaisance et Bry-sur-Marne[47].

Le , la branche de Noisy-le-Grand est prolongée de 8 764 mètres en direction de l'est jusqu'à Torcy - Marne-la-Vallée. Le tracé dessert l'université de Marne-la-Vallée, à travers la gare de Noisy - Champs, le centre urbain de Noisiel et franchit le ru du Val Maubuée, entre les deux dernières gares de Lognes et Torcy - Marne-la-Vallée, par un viaduc en béton précontraint. Ce prolongement est inauguré par Michel Giraud, président du Conseil régional d'Île-de-France, et il s'accompagne d'une réorganisation du réseau d'autobus afin d'assurer un meilleur rabattement[52]. La section n'est, au départ, exploitée qu'en simple navette dans l'attente de nouveau matériel[53].

Le est mis en service le premier MI 84, matériel bicourant dérivé du MI 79, conçu par la RATP et la SNCF. Il est destiné à assurer l'interconnexion ouest à partir de 1988. La livraison des rames de ce type se poursuivra jusqu'en 1989. En effet, pour desservir la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, il est, depuis 1974, décidé d'utiliser les voies existantes situées en zone SNCF. Or celles-ci sont alimentées en 25 kV monophasé, contrairement aux tronçons RATP qui le sont en 1,5 kV continu. Or les MS 61 ne peuvent circuler que sous 1,5 kV continu, ce qui ne permettait pas leur utilisation pour la future interconnexion[54].

En avril 1984, l'interconnexion ouest est déclarée d'utilité publique. Elle vise à relier la ville nouvelle de Cergy-Pontoise à La Défense et à favoriser une meilleure diffusion des voyageurs dans Paris[50].

Le , le gouvernement signe un protocole avec la Walt Disney Company établissant les conditions d'implantation du complexe de loisirs Disneyland Paris. Il est, par conséquent, acté la réalisation d'un nouveau prolongement de la ligne A, long de onze kilomètres, de Torcy - Marne-la-Vallée à Chessy, pour permettre la desserte du nouveau parc d'attractions des Américains de The Walt Disney Company. Celui-ci devant s'implanter au cœur des grandes cultures céréalières de la Brie française, à l'est de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, sur le territoire de Chessy[50]. La solution ferroviaire a été préférée à la solution routière, prudemment avancée par la RATP. Cette dernière souhaitait la création d'une ligne de bus articulés en site propre, souhait non partagé par les Américains qui désiraient une desserte ferroviaire par le RER. C'est finalement l'État qui trancha en faveur des Américains compte tenu du développement économique probable apporté par la création d'un parc. Il accepte le prolongement, prend à sa charge les travaux, le financement ayant été trouvé hors de l'enveloppe déjà négociée dans le cadre du 9e Contrat de plan État-région[50].

Le , une convention est finalement signée, entérinant le projet du prolongement de la ligne à Chessy. Ce projet est néanmoins modifié avec l'implantation d'une gare TGV accolée à l'est de la gare terminale du RER. Le , le syndicat des transports parisiens, renommé Île-de-France Mobilités depuis l'été 2017, prend en considération le schéma de principe du prolongement[50].

Eole, Meteor et RER D

Le , l'interconnexion ouest est ouverte au public, afin de desservir la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Elle aboutit à la gare de Cergy-Saint-Christophe. Sa réalisation a nécessité la création d'un nouveau tronçon, pour l'essentiel en viaduc, partant de la gare de Nanterre-Préfecture et se raccordant à la ligne Paris – Le Havre au niveau de Houilles après une traversée de la Seine. À Nanterre-Préfecture, la nouvelle branche utilise les réserves initialement prévues pour une antenne vers Montesson. Il a également fallu augmenter la capacité sur la ligne Paris – Le Havre en posant une quatrième voie entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Parallèlement, un faisceau de remisage pour les rames RATP a été établi sur le triage d'Achères[50].

En septembre 1988, sont engagés les travaux du prolongement à Chessy. Ils nécessitent de remodeler l'arrière-gare de Torcy, avec création d'un hall d'entretien et la création de voies de garages, réaliser l'infrastructure du prolongement proprement dit, et réaliser une gare terminale à Chessy, à l'entrée du parc d'attractions, dessinée par le cabinet Viguier-Jodry pour s'harmoniser avec le « style Euro Disney ».

Le , Michel Rocard, Premier ministre et Michel Delebarre, ministre de l'équipement, engagent la réalisation de la première phase du schéma de développement des transports collectifs, dans le cadre du contrat de plan État-Région et du plan d'urgence pour les transports en Île-de-France[49], afin de désengorger la ligne[55]. En effet, la jonction entre Auber et Nation avait provoqué une augmentation importante du trafic[56].

Ce schéma comprend la réalisation de l'interconnexion du RER D (SNCF) entre Gare de Lyon et Châtelet - Les Halles, pour un coût de 1,5 milliard de francs[49] ainsi que :

- soit la construction de la ligne Meteor (RATP), ligne de métro automatique permettant de soulager la ligne sur son tronçon central, le plus chargé, entre Auber/Saint-Lazare, Châtelet - Les Halles et Gare de Lyon[49] ;

- soit la réalisation d'Eole (futur RER E) (SNCF), une liaison ferroviaire à grand gabarit devant relier la banlieue Est à la banlieue Ouest via la capitale, d'où son nom de projet, acronyme pour Est-Ouest Liaison Express[49]. Eole reliera finalement la gare Saint-Lazare (Paris) à la banlieue Est, la réalisation de la partie ouest ayant été ajournée[57].

Le , le RER A arrive à Poissy par le biais d'une nouvelle courte branche, prenant sa source à l'ouest de Maisons-Laffitte, sur la ligne de Cergy et ne desservant qu'un seul arrêt intermédiaire appelé Achères - Grand-Cormier[50].

Le , Michel Rocard décide, face à l'urgence de la situation du RER A, de réaliser simultanément les deux projets Eole et Meteor en plus du projet d'interconnexion du RER D. La mise en service de ces liaisons est alors programmée en 1995 pour le projet Meteor et l'interconnexion du RER D, et fin 1996 pour la première étape d'Eole[49].

Le , le conseil d'administration de la SNCF approuve le schéma de principe de l'interconnexion nord-sud du RER D. Les procédures administratives nécessaires à la réalisation des travaux sont lancées, afin de permettre, comme le schéma de principe le prévoyait, une mise en service au 2e semestre 1995[58].

Enfin, également en 1989, après douze années d'études, est mis en fonctionnement le SACEM, pour Système d'Aide à la Conduite, à l'Exploitation et à la Maintenance, afin de pouvoir augmenter le nombre de trains en circulation simultanée, sur le tronçon central, entre Nanterre-Université, Val de Fontenay et Fontenay-sous-Bois, aux heures de pointe, faisant également face à la saturation de la ligne. La charge maximale par heure était alors de 44 500 voyageurs par heure, soit un train toutes les 2 min 30 s avec un arrêt de 50 secondes en gare. Ainsi, pour remonter cette limite maximale qui serait rapidement dépassée dans les années à venir, la RATP et la SNCF ont élaboré ce système d'exploitation, afin de permettre d'augmenter la charge à plus de 50 000 voyageurs par heure, sans nuire à la sécurité de la ligne. Désormais, avec le SACEM, l'intervalle minimal entre les trains est passé de 2 min 30 s à 2 min, voire 90 s (1 min 30 s) pour les trains courts[56].

Le , le conseil d'administration de la RATP approuve à son tour le principe de l'interconnexion du RER D[59]. Le , le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens (STP) prend en considération le schéma de principe de l'interconnexion du RER D en même temps que celui du Meteor[59].

Le , la ligne est prolongée dans Marne-la-Vallée jusqu'à Marne-la-Vallée - Chessy, onze jours avant l'inauguration du parc Disneyland. À cette occasion, la gare de Torcy - Marne-la-Vallée, ancien terminus de la branche, change de nom pour simplement devenir Torcy. Le RER a ici précédé l'urbanisation des secteurs III et IV de la ville nouvelle.

En décembre 1992, la gare de Bussy-Saint-Georges est ouverte sur la branche de Marne-la-Vallée entre les gares de Torcy et de Marne-la-Vallée - Chessy.

En 1992, également, la construction des deux tunnels réservés à la ligne D est lancée en parallèle des travaux de la ligne 14 du métro, sous maîtrise d'ouvrage de la RATP[60].

Le , la branche de Cergy-Pontoise est prolongée de Cergy-Saint-Christophe à Cergy-le-Haut[61] - [50], afin de faire face à l'urbanisation des quartiers hauts de Cergy, destinés à accueillir à terme 35 000 habitants. Ce prolongement de 2 400 mètres, à double voie, a été établi en tranchée couverte afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains. Il est en rampe de 25 mm/m, puis 6 et 9,5 mm/m. À Cergy-le-Haut, un bâtiment voyageurs a été établi sur dalle à l'image de la gare précédente et trois voies à quai ont été aménagées, prolongées par des tiroirs de manœuvre en arrière-gare. En conséquence du prolongement, la jonction croisée située en aval des quais de Cergy-Saint-Christophe, devenue inutile, est déposée. Un nouveau poste d'aiguillage à relais à commande informatique (PRCI), télécommandé depuis Cergy-Saint-Christophe, a été mis en service, le [62].

Le est mise en service l'interconnexion Nord/Sud-Est du RER D[63], dans le cadre de la désaturation du RER A, dans les délais prévus par le schéma de principe du projet, à savoir au courant du 2e semestre 1995. Le RER D rallie Châtelet - Les Halles à Gare de Lyon en empruntant ses propres voies[58].

Le est mis en service le premier train à deux niveaux. Il est le premier membre de la famille des MI 2N ou Altéo. Il dispose d'un aménagement novateur puisqu'il dispose de trois portes par caisse, le distinguant ainsi des Z 2N (Z 5600, Z 8800, Z 20500 et Z 20900). Cette disposition doit lui permettre d'améliorer les temps de montée et de descente des voyageurs en station. Comme les MI 84, il est bicourant[64].

Le , Meteor est mise en service sous la dénomination « Métro 14 » entre Madeleine et Bibliothèque François-Mitterrand via Châtelet et Gare de Lyon[65].

Le , Eole, mise en service le sous la dénomination « RER E » entre Haussmann - Saint-Lazare et Chelles - Gournay, atteint la gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise[66] - [67] - [68]. De ce fait, Eole crée un itinéraire alternatif entre les gares du Val de Fontenay, également située sur la branche Eole de Villiers, et d'Auber, à travers la gare d'Haussmann - Saint-Lazare, terminus occidental d'Eole, située à proximité.

Renforcements de l'offre (2000-2008)

En septembre 2000, une importante modification de la grille horaire est effectuée[69]. Le , la gare de Serris-Montévrain - Val d'Europe est mise en service sur la branche de Marne-la-Vallée, entre les gares de Bussy-Saint-Georges et de Marne-la-Vallée - Chessy, afin de desservir un nouveau quartier en plein développement, alors composé d'un centre urbain de 10 000 logements, d'un parc d’activités de 185 ha, d'un centre d’affaires de 700 000 m2 et d'un centre commercial de 90 000 m2. À son ouverture, elle n'attire que 2 000 voyageurs par jour, ce qui en fait alors la moins fréquentée des gares de la ligne A. Néanmoins, elle dispose déjà d'une gare routière jumelée, où aboutissent les bus de rabattement depuis les communes alentour, et d'un parking de 300 places. La construction de ce pôle multimodal aura coûté 78,6 millions de francs, soit 11,9 millions d'euros[70].

Le , des trains sont prolongés de Torcy à Marne-la-Vallée - Chessy, durant le « flanc de pointe », c'est-à-dire entre 8 h 30 et 10 h, 15 h 30 et 16 h 30 ainsi qu'entre 18 h 30 et 20 h, afin de faire face à l'augmentation du trafic observé durant cette période. Il y a ainsi désormais jusqu'à Chessy, un train toutes les 10 minutes tous les jours ouvrables, jusqu’à 11 heures et à partir de 15 h 30[69].

De plus, la pointe du matin bénéficie de lourds réaménagements horaires afin de mieux équilibrer la charge entre les trains. Pour ce faire, la desserte de Lognes, jusqu’ici assurée par les missions YPER (Torcy – Rueil, omnibus de Torcy à Noisy-le-Grand), est transférée vers les UNIR (Marne-la-Vallée – Cergy, semi-direct à partir de Torcy). Ainsi, tous les trains deviennent semi-directs, ne desservant chacun qu'une partie des gares. Des nouveaux trains « express » sont également créés au départ de Marne-la-Vallée, par prolongement de missions jusqu’ici origine Noisy-le-Grand, afin de créer une liaison rapide depuis Marne-la-Vallée, point important de rabattement en bus ou en voiture, décharger d’autant les trains USSE auxquels on a ajouté un arrêt et améliorer au passage, la desserte de Noisiel, passant à 2 trains toutes les 10 minutes, comme Noisy - Champs. Trois trains « rapides »[note 4] sont créés vers Torcy ; ils sont appelés TATI ou UCLA et cadencés aux 20 minutes entre 7 h 20 et 8 heures. De plus, plusieurs autres trains sont amorcés à Torcy au lieu de Noisy-le-Grand[69].

En contre-pointe, à la suite des prolongements de certaines missions dans le sens de la pointe, des trains anciennement terminus Noisy-le-Grand sont prolongés jusqu'à Torcy, voire Chessy, essentiellement pour réacheminer le matériel afin d'assurer les départs de la pointe. Ces trains ne desservent au passage que Noisy - Champs, et Torcy pour les trains pour Chessy. La pointe du soir ne bénéficie que de l'inversion, en amont de Val de Fontenay, des sillons Noisy-le-Grand et Marne-la-Vallée.

Enfin, depuis cette date, les trains du week-end sont systématiquement prolongés à Chessy entre 8 h 15 et 20 h 15, pour faire face à l'important trafic que draine le nouveau quartier du Val d'Europe, à l’extrémité de la ligne, en particulier durant cette période de la semaine. Désormais, il y a en journée, un train toutes les 10 minutes. Auparavant, Chessy n’était desservi par tous les trains qu’entre 8 h 15 et 11 h 15 et 16 h 45 et 20 h 15, c’est-à-dire, en gros, durant les périodes « de pointe » pour l’accès à Disneyland Paris. Entretemps, un train sur deux terminait à Torcy, réduisant les fréquences de passage à 20 minutes au-delà[69].

Le , la ligne reçoit la certification « NF Services » (des lignes RER), venant récompenser trois années d’efforts[71]. Délivrée par Afnor Certification, organisme certificateur indépendant chargé de contrôler ces critères, elle est gage de qualité. Sa délivrance s'est appuyée sur 22 critères classés selon quatre catégories : les services en gare, à bord des trains, en gare et à bord des trains, et à distance[72].

Le , la desserte des branches Cergy et Poissy évolue, les samedis, dimanches et fêtes. Désormais, il y a un train toutes les 20 minutes, contre toutes les demi-heures jusque-là, entre 9 h et 20 h 30, hors période de service réduit. Cette évolution répond favorablement aux demandes sans cesse réitérées de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise de disposer d’une grille horaire plus attractive durant les week-ends, afin de favoriser les déplacements au sein du groupement de communes mais également de et vers le centre de Paris ou vers le complexe de La Défense. Cette évolution met ainsi fin aux missions RATP limitées à La Défense - Grande Arche désormais soumises à l'interconnexion[73].

Le , est mis en service le premier MS 61 rénové[74], donnant le coup d'envoi[75] à l'ultime rénovation de ce matériel roulant, qui prend fin en 2009. Pour un montant de 72 millions d'euros, elle doit permettre le prolongement de la durée de vie d'une centaine d'exemplaires de quelques années supplémentaires, la RATP ayant préféré cette solution à celle de commander des exemplaires de MI 2N supplémentaires. Avec la même somme, elle n'aurait pu en acheter que sept[76] - [74].

Le , à la suite de la demande de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et à son approbation par le STIF, la fréquence des trains sur la branche de Cergy-le-Haut est doublée, cette fois-ci, durant les heures creuses de la journée, du lundi au vendredi. Elle est désormais desservie par un train toutes les dix minutes au lieu d'un train toutes les 20 minutes comme auparavant[77]. À cette occasion, une nouvelle grille horaire a été mise en service afin de permettre cette évolution. Ainsi, il y a désormais, toutes les dix minutes, un train effectuant la liaison Marne-la-Vallée - Chessy – Cergy, sans desservir les gares de Bry-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance ainsi qu'un train partant et aboutissant à Noisy-le-Grand-Mont d'Est pour se rendre, en alternance, soit à La Défense soit à Poissy.

Ce renforcement a permis une augmentation du nombre de passages dans toutes les gares de la branche de Marne-la-Vallée - Chessy qui sont désormais toutes desservies par six trains par heure, à l'exception de celles de Val de Fontenay et de Noisy-le-Grand qui bénéficient de l'arrêt de 12 trains. Auparavant, il y avait jusqu'à Torcy six trains par heure, et au-delà trois trains par heure. Sur le tronçon central La Défense – Vincennes, il a permis la création de six trains supplémentaires par heure (passage de 12 à 18 trains par heure), donnant ainsi une fréquence d'un train toutes les trois à quatre minutes dans le cœur de Paris. De plus, les gares de Houilles - Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Maisons-Laffitte ont vu leur desserte améliorée avec désormais neuf trains par heure. Les branches de Saint-Germain-en-Laye et de Boissy-Saint-Léger n'ont pas été touchées par cette restructuration.

Dans le même temps, il a provoqué la suppression des trains qui circulaient entre Paris-Saint-Lazare et Maisons-Laffitte à partir de Nanterre-Université en direction de Maisons-Laffitte, parce que le tronçon Nanterre – Maisons-Laffitte devait donner priorité aux trains de la ligne A. Par conséquent, depuis cette date, un double changement de train est nécessaire à Nanterre-Préfecture, puis à Nanterre-Université pour les voyageurs venant de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles - Carrières-sur-Seine et se rendant dans les gares de la ligne L du Transilien, situées entre Nanterre-Université et Pont-Cardinet.

Le renforcement de l'offre aux heures creuses, mis en application le et en vigueur jusqu'au , était valable du lundi au vendredi. Le plan de transport comprenait :

- un aller-retour Boissy-Saint-Léger – Saint-Germain-en-Laye toutes les dix minutes, omnibus sur la totalité du parcours (codes NEGE/NELY/NEMO vers Boissy, codes ZEBU/ZEUS/ZEMA vers Saint-Germain) ;

- un aller-retour Marne-la-Vallée - Chessy – Cergy-le-Haut toutes les dix minutes en desservant toutes les gares excepté celles de Bry-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance (codes QIWI/QIKY vers Chessy, codes UDRE/UDON vers Cergy) ;

- un aller-retour Noisy-le-Grand-Mont d'Est – Poissy toutes les vingt minutes, omnibus sur la totalité du parcours (codes DJIB/DJIN vers Noisy, codes TJAO/TJAC vers Poissy) ;

- un aller-retour Noisy-le-Grand-Mont d'Est – La Défense toutes les vingt minutes, omnibus sur la totalité du parcours (codes DYLA/DYNO vers Noisy, codes BYLL/BYNA vers la Défense).

| Destinations | Codes Missions |

|---|---|

| La Défense | BORA, BRIN, BROU, BTON, BYNA, BYLL, BOUL |

| Noisy-le-Grand-Mont d'Est | DJIB, DJIN, DOMI, DROP, DYLA, DYNO |

| Joinville-le-Pont | ECAR, ECRI, EDUR |

| Nanterre-Préfecture | JONE |

| Boissy-Saint-Léger | NAGA, NEGE, NELY, NEMO, NYON, NFOG, NFAR |

| Torcy | ODAS, ODET, OFRE, OKEY, OLAF, OPEN, OPPE, OPUS, ORKA, ORLY, OUPS |

| Marne-la-Vallée - Chessy | QAHA, QBIK, QENO, QIKY, QIWI, QLOE, QLUB, QMAR, QNOC, QODE, QORU, QPID, QSAR, QTIE, QUDO, QURE, QURI, QVAR, QVAS, QWAD, QYAN, QYEN, QYMI |

| La Varenne - Chennevières | RHIN, RITA, ROBI, ROSY, RUDI |

| Poissy | TBON, TEDY, TERI, TETE, TFIL, THEO, TIKY, TJAC, TJAO, TNOR, TONE, TRAC, TROL, TYPO |

| Cergy-le-Haut | UBOS, UDON, UDRE, UILE, UITE, UKRA, ULLE, UMID, UPAC, UPAL, UPIR, URAC, URAM, UREC, UVAR, UXOL, UZAL |

| Le Vésinet - Le Pecq | XILO, XANO, XOUD, XUTI |

| Rueil-Malmaison | YCAR, YGOR, YVAN, YVON |

| Saint-Germain-en-Laye | ZARA, ZEBU, ZEMA, ZEUS, ZINC, ZITA, ZONI, ZWIC, ZFAN, ZFIR, ZFOL |

| En italique, sont indiquées les missions non régulières mises en place en cas de perturbations pour cause de travaux ou à la suite d'une suspension d'interconnexion. | |

Amélioration de la ligne A

.JPG.webp)

Le , et faisant suite à de nombreux échanges politiques entre le président de la République Nicolas Sarkozy et Jean-Paul Huchon, président du STIF, le conseil d'administration de la RATP a donné mandat à son président Pierre Mongin pour prendre des mesures d'amélioration de la qualité de service de la ligne A. Faisant partie des priorités, tout comme la ligne 13 du métro, plusieurs solutions sont proposées pour cette ligne afin de mieux anticiper les flux de voyageurs et de gagner en régularité. Ainsi, il est demandé, en remplacement des actuels MI 84, la généralisation progressive des matériels roulants à deux niveaux (MI 2N) afin d'accroître la capacité et pour une meilleure régularité. Pouvant recevoir théoriquement jusqu'à 2 600 personnes (un train long), ces derniers pourraient transporter plus de voyageurs[78].

En avril 2009, la RATP a par conséquent commandé 60 exemplaires du MI 09, version modernisée du MI 2N. Ce dernier dispose notamment d'une nouvelle face avant et d'une nouvelle livrée RATP – STIF. Cette commande permet la formation de 30 trains en unités multiples aux heures de pointe, pour un montant total de 917 millions d’euros, dont les deux tiers pris en charge par la RATP et un tiers par le STIF[79].

Le est présenté le premier exemplaire du MI 09. Celui-ci ainsi que les 29 autres sont mis en service à partir de l'automne 2011, à raison d’un train par mois, permettant ainsi d'offrir 50 % de capacité supplémentaire par rapport aux trains à un seul niveau de type MI 84 qu’ils remplaceront. Par ailleurs, une option pour une tranche complémentaire de 70 éléments supplémentaires pourrait être levée permettant leur livraison entre 2014 et 2017, portant l’investissement total à 2,5 milliards d’euros et permettant d'offrir à terme 30 % de capacité supplémentaire[80].

Le , le STIF lance l'élaboration du schéma directeur de la ligne qui propose de retenir un scénario global d’amélioration de la ligne à court, moyen et long termes, assemblant plusieurs investissements, et précisant les coûts et les délais. La RATP est chargée de sa rédaction, achevée à la fin du 1er trimestre 2012. Ce schéma directeur présente les adaptations d’organisation, d’infrastructures ou d’équipements divers permettant d’améliorer l’exploitation de la ligne, en situation normale et perturbée, à court, moyen et long termes nécessaires pour permettre l'amélioration de la régularité et de l’offre de la ligne.

Pour permettre son élaboration, des études ont été menées par la RATP, la SNCF et RFF, avec l’hypothèse d’une infrastructure constante, c'est-à-dire à nombre de voies de circulation équivalentes (y compris les voies d’évitement) et à équipements constants. Elles ont pris en compte la faisabilité technique et l'opportunité de chaque projet et notamment leurs éventuels impacts sur la régularité de la ligne, leurs coûts, les gains qu'ils procureraient ainsi que les éventuels inconvénients qu'ils causeraient[81]. Le , la circulation commerciale du MI 09 a débuté à La Défense, en présence de Nicolas Sarkozy[82] - [83].

Le , le conseil du STIF approuve le schéma directeur, qui représente 630 millions d’euros d’investissements pour l’infrastructure et 240 millions d’euros pour le matériel roulant. Il vise à l'amélioration du fonctionnement de la ligne (création d'un centre de commandement RFF, SNCF et RATP envisagée à terme, mise en place d'un dispositif de « pilotage automatique », suppression de la relève systématique des conducteurs à Nanterre-Préfecture, accélération du renouvellement et de la modernisation du réseau), de l'information aux voyageurs (remplacement d'écrans dans les gares RATP), de l’offre de transport (début des horaires d'été plus tardif, prolongements de trains notamment sur la branche Marne-la-Vallée), et de la qualité de service (désaturation des accès aux quais et des flux dans certaines gares, rénovation des gares à fort trafic le nécessitant, amélioration de la propreté des trains)[84].

Le , le conseil d'administration de la RATP indique par communiqué de presse qu'elle confirme l'acquisition de 70 rames supplémentaires de type MI 09. Ainsi, en 2017[84], un parc complet de trains MI 09 sera en service permettant une meilleure souplesse de gestion de la ligne[85].

Renforcements de l'offre (depuis 2013)

Le , le conseil du STIF a voté le renforcement de l'offre estivale de la ligne dès l'été 2013, concrétisant deux mesures du schéma directeur, pour un coût de 300 000 euros. Ce renfort d'offre, financé à 100 % par le STIF, doit selon ce dernier, améliorer le confort de tous les voyageurs de la branche Marne-la-Vallée[86].

Le service dit « réduit » de juillet a été adapté, en l’appliquant à partir de la troisième semaine de juillet au lieu de la seconde semaine, grâce au report d'une semaine d'allègement du trafic durant la semaine comprise entre Noël et le jour de l'an. Elle doit permettre de faire face à l'augmentation de la fréquentation observée au début du mois de juillet[SD 3]. Cette mesure permet d'augmenter l'offre d'environ 30 % sur cette période[86].

L'offre d'été sur la branche de Marne-la-Vallée durant le service d'été a été renforcée[86] :

- En juillet, aux heures de pointe du matin et du soir, les missions origine/destination Noisy-le-Grand sont désormais prolongées jusqu'à Chessy. Elles desservent en plus pour ce faire les gares de Noisy - Champs, Torcy, Bussy-Saint-Georges et Marne-la-Vallée - Chessy, qui bénéficient désormais de cinq trains en plus par heure (44 trains par jour au total). De plus, en fin de pointe du matin (9 h 30-10 h 30), les cinq missions terminus Torcy sont prolongées jusqu'à Chessy, pour répondre aux besoins de Disneyland Paris[86].

- En août, aux heures de pointe du soir, les missions origine/terminus Noisy-le-Grand sont désormais prolongés jusqu'à Torcy, soit vingt trains par jour au total.

Ces arrêts supplémentaires doivent, d'après le STIF, « permettre une meilleure répartition des voyageurs dans l'ensemble des trains en circulation »[86].

Le , l'offre de la ligne en période scolaire a été remaniée et renforcée, concrétisant la troisième mesure de court terme (renforcement vers Cergy et Poissy en fin de pointe de soirée)[SD 3]. Cette évolution doit, selon le STIF, « permettre une meilleure adaptation de l'offre de transport avec les besoins et les rythmes de déplacements des voyageurs, la poursuite de l'amélioration de la régularité de la ligne et faciliter les conditions d'exploitation de la ligne par plus de souplesse »[87].

Concrètement, l'offre de transport a été renforcée après les heures de pointe de soirée. Entre 20 heures et 21 heures, au départ de Chessy, deux trains supplémentaires ont été créés, tout comme au départ de Boissy-Saint-Léger, portant la fréquence à douze trains par heure contre huit jusqu'alors sur le tronçon central. En conséquence, sur les branches Cergy et Poissy, cela fait un train supplémentaire, portant la fréquence à trois trains par heure contre deux jusqu'alors ; sur la branche Saint-Germain-en-Laye, cela fait deux trains supplémentaires, portant la fréquence à six trains par heure contre quatre auparavant. Deux autres trains supplémentaires ont été créés au départ de Poissy à 9 h 1 et de Nanterre-Préfecture à 16 h 42. Enfin, entre 19 h 30 et 20 h 30 en direction de l'est, quatre trains supplémentaires ont été créés, portant la fréquence à dix-huit trains par heure, contre quatorze jusqu'alors[87].

Durant les heures creuses, l'offre de transport a été remaniée sur la branche Chessy, conduisant à l'évolution des fréquences : désormais, il y a un train toutes les quatre minutes sur le tronçon central (3 minutes 20 auparavant) pour un total de quinze trains par heure, contre dix-huit auparavant, afin d'après le STIF de « faciliter la remise à l'heure des trains en cas de perturbation et de retards importants ». Sur la branche Chessy, ce sont désormais neuf trains par heure (un train toutes les six minutes en moyenne) qui desservent les gares de Val de Fontenay, Noisy-le-Grand, Noisy - Champs et Torcy. Ce renfort fait suite au prolongement des missions Poissy – Noisy-le-Grand jusqu'à Torcy, réalisé pour, d'après le STIF, « répondre à la demande croissante des voyageurs vers Torcy »[87].

En complément, deux trains supplémentaires ont été créés au départ de Poissy. Desservant toutes les gares jusqu'à Paris, elles visent d'après le STIF « à améliorer la transition entre les dessertes d'heures creuses et d'heures de pointe ». Enfin, les trains longs circulent désormais jusqu'à 22 h au lieu de 21 h (heure de passage à Châtelet) jusqu'alors, pour les voyageurs des branches Saint-Germain-en-Laye et Boissy-Saint-Léger[87].

Le , la SNCF, la RATP et la région Île-de-France annoncent une refonte des horaires à partir du qui se traduit par une faible diminution des fréquences de passage des trains mais par une plus grande fiabilité de leurs horaires[88].

Infrastructure

Ligne

Sur les tronçons exploités par la SNCF, depuis Nanterre-Préfecture, les trains de la ligne A empruntent une partie de la ligne Paris à Rouen, via les voies du Groupe III du réseau Saint-Lazare entre Houilles - Carrières-sur-Seine et Maisons-Laffitte. Elle partage ses voies avec les trains de la ligne L du Transilien. Au-delà de la gare de Maisons-Laffitte, la ligne se sépare en deux branches à la bifurcation de Dieppe, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye :

- la branche de Poissy sur le groupe V (Paris/Mantes-la-Jolie) ;

- celle de Cergy-le-Haut par un saut-de-mouton.

Sur les tronçons exploités par la RATP, les trains de la ligne circulent sur les branches de :

- Saint-Germain-en-Laye ;

- Boissy-Saint-Léger ;

- Marne-la-Vallée - Chessy

- et le tronçon central de Vincennes à Nanterre-Préfecture.

Ils empruntent des voies qui leur sont totalement affectées.

La bifurcation des branches Est, celles de Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée - Chessy, se trouve entre Vincennes et Fontenay-sous-Bois. La gare de Vincennes est la gare de bifurcation des deux branches orientales de la ligne.

Terminus réguliers

En situation normale, la ligne A compte dix terminus ou points de retournement, situés à Marne-la-Vallée - Chessy, Torcy, Joinville-le-Pont, Boissy-Saint-Léger, La Défense - Grande Arche, Rueil-Malmaison, Le Vésinet - Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Cergy-le-Haut et Poissy[SD 4].

Les gares de retournement sont des points stratégiques de la ligne parce qu'un départ des trains à l’heure et dans l’ordre prévu conditionne la bonne régularité des circulations. C'est pourquoi, en situation perturbée, ces terminus, ainsi que ceux de Noisy-le-Grand-Mont d'Est et de La Varenne - Chennevières peuvent être utilisés pour permettre le rattrapage total ou partiel du retard d'un train, par une réduction prématurée de son parcours. Le retournement des trains peut s'effectuer soit à quai (comme à La Varenne ou Saint-Germain-en-Laye), soit en passant par un tiroir de retournement équipé d’un trottoir, qui évite au conducteur de descendre sur la voie (comme à La Défense ou Torcy). Dans ces gares s'effectuent également des manœuvres plus ou moins complexes (garages, dégarages, échanges de matériel) et des changements de personnel (glissements ou relèves)[SD 4].

Sites de remisage

La ligne A dispose de neuf sites de garage[SD 1] pour le stockage des trains de la ligne surtout assuré en fin de pointe et de service. Ils sont situés :

- à Chessy, avec 4 voies permettant habituellement le remisage de 5 trains longs ;

- à Torcy, avec 12 voies permettant habituellement le remisage de 19 trains longs ;

- à Boissy-Saint-Léger, avec 10 voies permettant habituellement le remisage de 9 trains longs ;

- à La Varenne - Chennevières, avec 7 voies permettant habituellement le remisage de 7 trains longs ;

- à Fontenay-sous-Bois, avec 2 voies permettant habituellement le remisage de 2 trains longs ;

- à Rueil-Malmaison, avec 19 voies permettant habituellement le remisage de 18 trains longs ;

- à Saint-Germain-en-Laye, avec 6 voies permettant habituellement le remisage de 6 trains longs ;

- à Achères, avec 6 voies permettant habituellement le remisage de 11 trains longs ;

- à Cergy-le-Haut, avec 3 voies permettant habituellement le remisage de 3 trains longs.

Tensions d'alimentation

La ligne est découpée en deux parties pour l'alimentation électrique, situation qui découle de l'histoire de l'électrification du réseau ferroviaire national[89].

Les branches de Cergy et de Poissy, comme tout le réseau Saint-Lazare, de banlieue et grandes lignes, sont électrifiées en 25 000 volts monophasé. Le tronçon central ainsi que les branches de Saint-Germain-en-Laye, Marne-la-Vallée et Boissy-Saint-Léger, appartiennent à la RATP et sont électrifiées en 1 500 volts continu, avec section de séparation et obligation de baisser les pantographes à l'ouest de Nanterre-Préfecture[SD 1].

La présence de deux tensions différentes impose l'utilisation de matériel roulant dit bicourant, apte aux deux systèmes d'électrification, tout comme sur les autres lignes du RER (à l'exception de la ligne E électrifiée entièrement en 25 kV).

Vitesses limites

La vitesse maximale de circulation des trains est en général de 100 km/h, avec des tronçons à 120 km/h[SD 1]. Les rames MI 09 et MI 2N Altéo peuvent rouler jusqu'à une vitesse de 120 km/h[note 5].

Zone RATP

En zone RATP, la vitesse maximale autorisée par défaut sur l'ensemble de la ligne est de 100 km/h. Il existe cependant de nombreuses exceptions[90], décrites ci-dessous.

Sur la branche de Saint-Germain-en-Laye, la vitesse est limitée à 50 km/h entre Nanterre-Préfecture et Nanterre-Université, en raison de la courbe très prononcée du « raccordement provisoire », seul point difficile de la ligne. Sur le reste de la branche, des restrictions moins sévères sont observées (80 ou 90 km/h) sur la majorité du trajet. La vitesse de 100 km/h n'est pratiquée qu'entre Le Vésinet-Centre et Nanterre-Ville dans un sens, entre Nanterre-Ville et Rueil-Malmaison et entre Le Vésinet - Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye dans l'autre sens.

Sur le tronçon central, entre La Défense et Charles-de-Gaulle - Étoile, et entre Châtelet - Les Halles et Gare de Lyon, la vitesse autorisée est de 100 km/h. Entre Auber et Châtelet - Les Halles, la vitesse limite est de 90 km/h. Entre Gare de Lyon et Fontenay-sous-Bois (vers Boissy-Saint-Léger) ou Val de Fontenay (vers Marne-la-Vallée - Chessy), la vitesse limite est de 90 à 100 km/h. Depuis 2015 et jusqu'à 2021, la RATP modernise les voies sur le tronçon central en y interrompant le trafic pendant l'été[91].

Sur la branche de Marne-la-Vallée, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h jusqu'à Torcy, avec des restrictions à 90 km/h en amont de la gare de Bry-sur-Marne dans chaque sens et à 80 km/h au franchissement de cette même gare. Entre Torcy et Marne-la-Vallée - Chessy, la vitesse maximale autorisée a la particularité d'être plus élevée que celle de base, à savoir 120 km/h (avec palier intermédiaire à 110 km/h à chaque extrémité de ce tronçon).

Sur la branche de Boissy-Saint-Léger, la vitesse est limitée à 90 km/h entre Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont, entre Saint-Maur - Créteil et le Parc de Saint-Maur dans un seul sens uniquement, entre Champigny et La Varenne - Chennevières et sur le pont franchissant les voies de la grande ceinture SNCF à Sucy.

Zone SNCF

En zone SNCF, la limitation se situe entre 80 km/h et 90 km/h entre Nanterre-Préfecture et Sartrouville, puis passe à 120 km/h au-delà de Sartrouville. Entre Cergy-le-Haut et Cergy-Saint-Christophe, la vitesse limite est de 90 km/h. Au-delà, sur la ligne de Cergy, les trains circulent à 100 km/h jusqu'à Achères-Ville. Entre Maisons-Laffitte et Poissy, la vitesse autorisée est de 140 km/h jusqu'à Achères - Grand-Cormier puis de 160 km/h au-delà[92].

Liste des gares

.JPG.webp)

La ligne A dessert au total 46 gares dont 5 dans Paris intra-muros.

(Les gares en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Exploitation

La ligne A est une ligne exploitée par la SNCF, de Nanterre-Préfecture à Cergy-le-Haut et Poissy et par la RATP, de Saint-Germain-en-Laye à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée - Chessy, qui fonctionne de 5 h 00 à 1 h 00 du matin environ, tous les jours de l'année, à l'aide de rames de type MI 2N et MI 09.

La ligne était équipée au départ avec la signalisation classique de type bloc automatique lumineux. Pour faire face à la hausse du trafic, la RATP a délégué à la société allemande Siemens la réalisation d'un système de signalisation embarqué, le Système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance, Sacem. Ce dernier, effectif depuis 1989, a ainsi permis d'augmenter sensiblement le débit moyen aux heures de pointe (une rame entre chaque station passe ainsi de 2 minutes 30 à 2 minutes en tunnel, soit 90 secondes en station). La mise en service des rames MI 2N « Altéo » (type Z20K) à deux étages a permis une nouvelle augmentation de la capacité.

Exceptionnellement, le service peut devenir continu, c'est-à-dire effectué 24 h/24, à l'occasion d'évènements importants comme la Fête de la musique et la nuit du Nouvel An. À cette occasion, le service spécial est assuré sur la totalité de la ligne, entre 1 h et 5 h du matin, à raison d'un train toutes les demi-heures vers Chessy, Boissy-Saint-Léger et Saint-Germain-en-Laye, et d'un train par heure vers Cergy et Poissy. Ces trains desservent alors toutes les gares du parcours[94].

Interconnexion à Nanterre-Préfecture

La branche de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que toutes les voies situées à l'est de la gare de Nanterre-Préfecture, sont exploitées par la RATP sur un réseau électrifié en 1 500 volts continu. Les branches de Poissy et de Cergy-Pontoise sont, à partir de Nanterre-Préfecture, exploitées par la SNCF sous une tension de 25 000 volts courant alternatif[SD 1].

La présence de ces deux tensions a obligé la RATP à faire construire du matériel roulant bitension lors de l'ouverture de la branche SNCF (appelé aussi matériel d'interconnexion, MI), par opposition au matériel plus ancien, monotension (ou matériel suburbain, MS). De plus, un changement de conducteur a été institué puisque les réglementations de la RATP et de la SNCF diffèrent ; c'est pourquoi, il s'effectue en gare de Nanterre-Préfecture pour les trains en provenance ou en direction de Cergy-le-Haut et de Poissy. Ce changement est appelé « la relève ».

Un incident d'exploitation ou un mouvement social sur un des réseaux peut induire la rupture de l'interconnexion dans cette gare et dans ce cas :

- les trains RER côté RATP en direction de Cergy et de Poissy sont, aux heures creuses, rendus terminus La Défense. Aux heures de pointe, ils sont prolongés jusqu'à la gare de Rueil-Malmaison, située sur la branche de Saint-Germain-en-Laye. De ce fait, la desserte de la gare de Nanterre-Préfecture est, durant les heures creuses, réduite de moitié[SD 5] ;

- les trains RER côté SNCF provenant de Cergy étaient redirigés vers la gare Saint-Lazare. Ils sont, pour des raisons techniques, uniquement assurés par des MI 84. Du fait de l'insuffisante capacité d'accueil de la gare, des 93 allers-retours normalement assurés en direction ou en provenance de Torcy ou de Chessy, seuls 51 le demeurent. Cette disposition est supprimée depuis qu'il n'y a plus de trains assurés en MI 84 en zone SNCF. Les trains sont soit rendus terminus Nanterre-Préfecture, soit supprimés et les voyageurs doivent emprunter les trains Transilien de la ligne L effectuant le trajet Cergy – Paris-Saint-Lazare ;

- les trains RER côté SNCF provenant de Poissy sont supprimés et les voyageurs sont alors invités à emprunter les trains Transilien reliant Paris à Mantes-la-Jolie via Poissy, ainsi que ceux normalement limités à Nanterre-Université voire à Maisons-Laffitte s'ils sont exceptionnellement prolongés jusqu'à Poissy. Des navettes peuvent circuler entre Poissy et Nanterre-Préfecture[SD 5].

Toutefois, pour améliorer l'interconnexion des trains, depuis 2010, la RATP s'est engagée auprès de la SNCF à prendre en charge jusqu'à la gare de La Défense les trains provenant de la zone SNCF, sauf en cas d'interruption matérielle (travaux, panne concernant les installations, etc.). Ainsi, en cas de retournement à La Défense, la RATP prend en charge 6 trains provenant de Cergy ou de Poissy, par heure, ce qui représente la capacité maximale de la gare à accueillir des trains terminus/origine[SD 5].

Par conséquent, en zone RATP, aux heures de pointe, la circulation des trains est modifiée sur certaines branches : le matin et le soir, douze trains par heure dans chaque sens circulent sur les branches de Boissy-Saint-Léger et de Marne-la-Vallée - Chessy ; de douze à dix-huit trains par heure dans chaque sens circulent sur la branche de Saint-Germain-en-Laye. Les trains initialement prévus pour les branches de Cergy-le-Haut et Poissy, en provenance de la branche de Marne-la-Vallée - Chessy vont jusqu'à La Défense et Rueil-Malmaison. L'offre sur la branche de Boissy-Saint-Léger ne change pas avec toujours 12 trains par heure.

En zone SNCF, aux heures de pointe, la branche de Cergy-le-Haut voit circuler de 4 à 5 trains par heure. Ces derniers sont assurés par la ligne L au départ de la gare Saint-Lazare et doivent dévier par le groupe V du réseau Saint-Lazare (Paris – Mantes-la-Jolie). La branche de Poissy voit ses trains remplacés soit par les trains Paris – Mantes-la-Jolie par Poissy, soit par des navettes circulant entre Poissy et Nanterre-Préfecture, ou par les trains Paris – Maisons-Laffitte prolongés jusqu'à Poissy.

Noms des missions

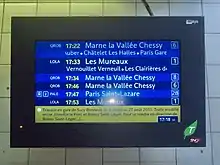

.jpg.webp)

Les codes missions de la ligne A du RER sont composés de quatre lettres suivies de deux chiffres[95].

| Lettre | Gare |

|---|---|

| B | La Défense |

| N | Boissy-Saint-Léger |

| O | Torcy |

| Q | Marne-la-Vallée - Chessy |

| T | Poissy |

| U | Cergy-le-Haut |

| X | Le Vésinet - Le Pecq |

| Y | Rueil-Malmaison |

| Z | Saint-Germain-en-Laye |

La première lettre renseigne sur la destination finale du train, selon les deux tableaux ci-dessus.

La deuxième lettre correspond aux gares desservies par le train. Sinon, en fonction de la première lettre, elle détermine une desserte précise du train ; sur l’axe Saint-Germain-en-Laye - Boissy-Saint-Léger en particulier, « E » désigne un train omnibus.

Les troisième et quatrième lettres permettent de former un nom prononçable. Ces lettres sont modifiées lorsque le compteur suivant le nom de la mission (de 01 à 99 vers l'ouest, de 02 à 98 vers l'est) arrive au maximum : par exemple, des trains successifs vers Saint-Germain-en-Laye sont identifiés respectivement ZEUS97, ZEUS99, ZEMA01, puis ZEMA03. Les missions dont les deux premières lettres sont les mêmes que celles d'une autre mission (comme ZEBU, ZEUS et ZEMA, ou UZAR, UZIN et UZAN) ont le même trajet et la même desserte.

Les chiffres déterminent la direction du train. Avec un nombre pair, le train se dirige vers l’est, autrement dit vers Marne-la-Vallée - Chessy ou Boissy-Saint-Léger. S’il est impair, alors le train se dirige vers Saint-Germain-en-Laye, Cergy ou Poissy. La règle s'applique de la même manière pour tous les trains du réseau SNCF, en Île-de-France ou en province : les trains impairs (ayant un numéro de mission impair) parcourent une voie dans le sens croissant du chaînage (par exemple de Paris vers la province) tandis que les trains pairs circulent dans le sens opposé (en particulier de la province vers Paris).

| Code | Origine | Destination | Desserte | Codes des missions Les codes indiquées sont classés par ordre alphabétique et non pas par l'ordre utilisé |

|---|---|---|---|---|

| BA | Torcy | La Défense | Ne dessert pas Noisiel, Neuilly-Plaisance. | BABY |

| BL | Torcy | La Défense | Ne dessert pas Lognes, Neuilly-Plaisance. | BLOK |

| BO | MLV Chessy | La Défense | Ne dessert pas Noisiel, Neuilly-Plaisance. | BORA |

| BR | Torcy | La Défense | Ne dessert pas Noisiel, Neuilly-Plaisance. | BRIN |

| NA | Cergy-le-H. | Boissy-Saint-L. | Omnibus | NANI, NATO |

| NE | Saint-Germain-en-L. | Boissy-Saint-L. | Omnibus | NEGE, NELY, NEMO |

| NI | La Défense | Boissy-Saint-L. | Omnibus | NICO |

| NO | Poissy | Boissy-Saint-L. | Omnibus | NOTE |

| OB | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Omnibus | OBUT |

| OD | Le Vésinet-Le P. | Torcy | Omnibus | ODAR |

| OF | Rueil-M. | Torcy | Ne dessert pas Nanterre-P. | OFIS |

| OG | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Ne dessert pas Lognes. | OGIR |

| OH | Rueil-M. | Torcy | Ne dessert pas Nanterre-P., Noisiel. | OHME |

| OJ | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Ne dessert pas Bry-sur-M. | OJIV |

| OK | Poissy | Torcy | Omnibus | OKLA, OKRE |

| OM | La Défense | Torcy | Ne dessert pas Neuilly-Plaisance, Lognes. | OMAX |

| ON | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Ne dessert pas Nanterre-P. | ONIX |

| OP | Cergy-le-H. | Torcy | Omnibus | OPEN, OPPE, OPUS |

| OR | La Défense | Torcy | Omnibus | ORKA |

| OT | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Ne dessert pas Noisiel. | OTTA |

| OU | Saint-Germain-en-L. | Torcy | Ne dessert pas Neuilly-Plaisance, Lognes. | OURS |

| OV | Rueil-M. | Torcy | Omnibus | OVAL |

| QA | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Noisiel, Bussy-Saint-G. | QAVE |

| QB | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Lognes. | QBIK |

| QC | Le Vésinet-Le P. | MLV Chessy | Ne dessert pas Lognes. | QCOQ |

| QD | La Défense | MLV Chessy | Ne dessert pas Neuilly-Plaisance, Lognes. | QDIL |

| QE | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Nanterre-P. | QENO |

| QG | Le Vésinet-Le P. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M., Bussy-Saint-G. | QGAN |

| QH | Rueil-M. | MLV Chessy | Omnibus | QHAR |

| QI | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Omnibus | QIKI, QIWI |

| QJ | Le Vésinet-Le P. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M. | QJON |

| QK | Le Vésinet-Le P. | MLV Chessy | Ne dessert pas Noisiel, Bussy-Saint-G. | QKOU |

| QL | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M. | QLAS |

| QM | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Neuilly-Plaisance, Lognes. | QMAR |

| QN | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M., Noisiel. | QNOR |

| QO | Le Vésinet-Le P. | MLV Chessy | Omnibus | QOKA |

| QP | Rueil-M. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M., Noisiel. | QPID |

| QS | Saint-Germain-en-L. | MLV Chessy | Ne dessert pas Bry-sur-M., Bussy-Saint-G. | QSUT |

| QT | Rueil-M. | MLV Chessy | Ne dessert pas Nanterre-P., Noisiel, Bussy-Saint-G. | QTIL |

| QU | Poissy | MLV Chessy | Omnibus | QUDO, QURE, QURI |

| QY | Cergy-le-H. | MLV Chessy | Omnibus | QYAN, QYLT, QYRO |

| QZ | La Défense | MLV Chessy | Omnibus | QZOL |

| TA | Boissy-Saint-L. | Poissy | Omnibus | TAPI, TAXE |

| TE | MLV Chessy | Poissy | Omnibus | TEDI, TERI, TETE |

| TR | Torcy | Poissy | Omnibus | TRAM, TROC |

| UB | Torcy | Cergy-le-H. | Omnibus | UBAL, UBOS |

| UP | MLV Chessy | Cergy-le-H. | Omnibus | UPAC, UPIR, UPUS |

| UZ | Boissy-Saint-L. | Cergy-le-H. | Omnibus | UZAR, UZEL, UZIN |