Forêt en France

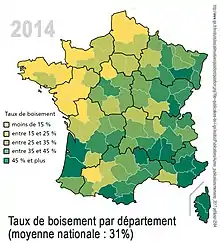

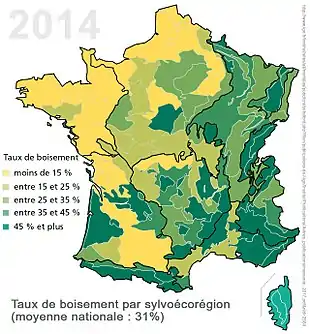

Les forêts en France métropolitaine couvraient en 2019, selon l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), 17 millions d'hectares (168 000 km2)[3], soit 31 % du territoire, un taux de boisement proche du taux mondial. L'inventaire forestier national inventorie sur le territoire métropolitain plus de 190 espèces d'arbres (dont 142 feuillues) regroupées en 70 essences forestières[4], réparties en 7 essences principales : chêne, hêtre, châtaignier, pin maritime, pin sylvestre, épicéa et sapin[5].

Les forêts des départements d'outre-mer ont les couvertures forestières suivantes[6]: 83 000 km2 (96 %) de forêt amazonienne en Guyane ; 1 370 km2[7] (53 %) à La Réunion; la Martinique : 490 km2 (46 %) ; Mayotte 140 km2 (37 %) ; la Guadeloupe : 640 km2 (39 %).

Au total, la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer (DROM) comptent donc 255 640 km2 de forêts diverses, soit 38,10 % des 672 000 km2 du pays. On y recense près de 1 800 essences forestières[5], une biodiversité essentiellement due aux DROM.

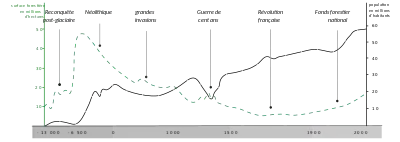

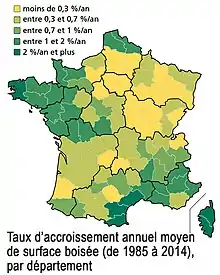

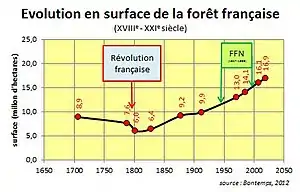

En métropole, et après une longue période de régression et un minimum au XIXe siècle, la surface forestière[8] a regagné 60 000 km2 de 1912 à 2012[9] - [10], progressant de 0,7 % par an, principalement en région méditerranéenne et en Bretagne[2], alors que le bocage a beaucoup régressé et que la récolte de bois augmentait (passée de 24 millions de mètres cubes en 1908 à 54 millions de mètres cubes en 2009[10]). L'effort de reboisement a bénéficié d'un contexte d'intensification de l'agriculture et de déprise agricole en basse montagne. Malgré le développement urbain et des infrastructures, l'abandon de la traction hippomobile, la délocalisation de certaines productions et l'industrialisation ont libéré des surfaces importantes de terres agricoles.

La forêt métropolitaine française représente 10 % de la surface boisée européenne (4e position, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne respectivement dotées de 270 000, 220 000 et 180 000 km2 environ (selon la FAO).

Cette forêt a souffert des tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, qui ont abattu l'équivalent de sept années de récolte[11] ainsi que de la tempête de janvier 2009[12]. La forêt française absorbe 63 millions de tonnes de CO2 chaque année selon l'ONF[13].

Histoire

La forêt française est pour partie la continuité d'une forêt qui s'est étendue et contractée au rythme des dernières glaciations, avec préservation de nombreuses essences d'arbres thermophiles dans des refuges glaciaires primaires (péninsules ibérique, italienne et balkanique) et secondaires (côtes, vallées côtières, falaises de moyenne montagne bien exposées)[14]. Lors de la dernière période glaciaire (il y a 20 000 ans), le climat est de 4 à 7° plus froid que le climat actuel, le niveau des océans étant à cette époque environ 120 m plus bas qu’actuellement[15]. La steppe à mammouths repose sur un permafrost de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il y a 16 000 ans environ, avec le réchauffement climatique et le recul des glaciers formés, les arbres thermophiles dont l'aire de répartition s'était réduite aux zones refuges méditerranéennes, recolonisent l'Europe. Une forêt peu diversifiée s'installe, dominée par le pin sylvestre et le bouleau, avant d'être relayée par les chênes et les hêtres. La colonisation complète de l'Europe est achevée vers 6 000 ans BP mais il reste de vastes clairières naturelles[16].

Au Néolithique, à partir des nombreuses clairières naturelles sur certains sols, tels que le lœss, l'homme semble avoir commencé par défricher (probablement à l'aide du feu, de haches de pierre de type tranchet et de mâchoires de castor) pour y étendre peu à peu champs, prairies et pacages de sous-bois[17].

L'impact humain devient perceptible à partir de l'âge du fer (environ 800 av. J.-C.) et semble s'accélérer au cours de l'époque gallo-romaine[18]. Quand Jules César entre en Gaule au moment de sa conquête, il trouve la mythique forêt charbonnière au nord et à l'est, mais aussi une Gaule en grande partie défrichée et occupée par l'agriculture. Malgré cette réalité mise en évidence par les recherches scientifiques, persiste le mythe de l'immense et impénétrable forêt qui aurait recouvert la Gaule tout entière[19].

La romanisation oppose forêt et civilisation. La silva (forêt) est le domaine du sauvage, alors que l’ager (espace ouvert et remodelé, cultivé par l'Homme) est du côté de la culture. On devient peu à peu propriétaire de la terre cultivée alors que la nature est res nullius, et que les bois et forêts restent hors de la cité, souvent classés comme locus neminis (« lieu n'appartenant à personne » et donc à tous). Le Gaulois consommait gibier, glands, châtaignes et fruits des bois, là où le Romain et le Gallo-Romain apportent le pain, le vin, et l'huile issus des cultures, cantonnant la forêt et la friche au saltus (espace inculte et sauvage) qu'il faut maîtriser.

Les mots forestis, silva, foresta apparaissent sous la plume des mérovingiens latinisés, dans les diplômes de Childebert II (v. 570-595) et de Sigebert III (v. 631-656). La silva forestis est alors domaine réservé aux chasses et coupes de bois du roi, les premiers forestieri étant les agents royaux chargés de la garder et l'administrer.

Le droit du défrichement peine à s'exprimer alors qu'existe souvent un droit coutumier ;

- droit d'affouage (ramassage du bois mort, cassé ou de chablis pour le feu) ;

- droit de « marronnage » (coupe de perches destinés aux piquets et outils) ;

- droit de panage et droit de glandée permettaient d'amener des porcs dans une chênaie (et / ou de ramasser des glands) ;

Ces droits sont néanmoins encadrés et surveillés.

Le déclin de l'Empire romain à partir de la fin du IIIe siècle puis les raids vikings au IXe siècle se traduisent au haut Moyen Âge par le recul des finages cultivés au profit des massifs boisés, comme l'attestent les voies romaines qui contournaient initialement les forêts et qui se retrouvent dans les bois[20].

Alors que les historiens ont souvent imaginé, du XVIIe siècle au XIXe siècle, que la France était couverte d'un épais manteau de bois et de marais, la paléoécologie, la paléontologie récente, l'archéozoologie, l'anthracologie (étude des charbons de bois), la carpologie (étude des paléosemences) et la palynologie (étude des pollens fossiles) ont réuni une grande quantité de preuves indiquant que les arbres ont très rapidement recolonisé les limons et roches libérés des glaces, mais aussi qu'ils ont dû reculer de zones que la mer réoccupait, et que la forêt n'était pas une immense étendue dense et homogène, mais une immense mosaïque de forêts denses aux grands arbres, des landes plus ou moins ouvertes, de prairies naturelles entretenues par de vastes troupeaux de grands herbivores, de bois épars, clairs et d'un complexe de zones humides (lacis de tresses et méandres de cours d'eau, mares, étangs, lacs, tourbières) notamment entretenues et ouvertes à la lumière par les barrages de castors et leur œuvre de recépage constant. Ainsi, si l'« ère des grands défrichements » médiévaux (expression de Marc Bloch[21]) qui est ouverte dans la plupart des régions à partir de 1050, a continué de réduire les espaces forestiers, l'essentiel des défrichements a bien souvent eu lieu au Néolithique entre 6 000 et 4 000 ans BP[22].

Les défrichements n'ont pas cessé jusqu'au XIXe siècle. Au XXe siècle, alors que le charbon et les importations de bois exotiques permettent d'économiser le bois local, la forêt recommence à gagner du terrain, mais surtout en moyenne montagne, sur des landes délaissées par l'agriculture et en boisements parfois très artificiels.

Structure

Selon la définition de l'inventaire forestier, près de la moitié de la forêt française est constituée de peuplements monospécifiques (soit 7,3 millions d’hectares). Les peuplements à deux essences représentent un tiers des peuplements, ceux à plus de deux essences 16 %[23]. Les mélanges de plus de quatre essences sont assez rares et surtout présents dans quelques zones de l'est du pays forêts où les forêts sont les plus diversifiées (Vosges & Jura où la forêt jardinée a mieux survécu ou en zone montagneuses[24]). Dans le sud, peut être pour des raisons climatiques et d'essences n'appréciant pas les mélanges, les peuplements sont plus homogènes[24].

Mais la définition de inventaire est exigeante car n'est considérée comme peuplement mélangé que ceux dont plusieurs essences atteignent le sommet de la canopée et lorsque aucune essence n'atteint à elle seule 75 % du couvert[25]. Ainsi par exemple, n'est pas identifié comme forêt mélangée, un peuplement de chêne avec du hêtre en sous-étage ou un peuplement composé de chênes et de hêtres dans l'étage principal mais où la proportion de ces hêtres est de 20 %. Si bien qu'en France, les peuplements mélangés sont plus fréquents que ne l'estime l'inventaire, ou autrement dit, les peuplements monospécifiques, parfois qualifiés à tort de « monocultures », excepté les plantations d'une seule essence, sont moins fréquents tel que l'annonce l'inventaire (près de 50 %).

Essences principales

Au XIXe siècle, les résineux occupaient 24 % des surfaces des forêts relevant du régime forestier (des collectivités ou domaniales) et les feuillus 76 %[26].

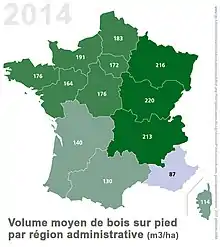

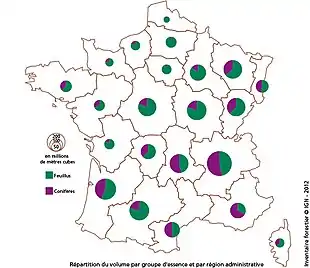

En France métropolitaine, selon l'édition 2016 de l'inventaire de l'IGN[27], le volume sur pied est de 2,6 milliards de mètres cubes. Les feuillus en représentent 64 % (1 664 millions de mètres cubes) et les conifères 36 % (936 millions de mètres cubes). On y comptabilise près de 190 essences, dont 20 essences commerciales principales en 2019[28]. Cependant, la moitié des forêts métropolitaines sont monospécifiques et seulement 17% sont composées de plus 3 essences[29].

Hors outre-mer, le volume se répartit entre:

- le chêne pédonculé, 11 % ;

- le chêne rouvre ou sessile, 11 % ;

- le hêtre, 11 % ;

- le châtaignier, 5 % ;

- le chêne pubescent, 4 % ;

- le charme, 4 % ;

- le frêne, 4 % ;

- le chêne vert, 1 % ;

- les autres feuillus, 12 % ;

- l'épicéa commun, 8 %, ;

- le sapin pectiné, 8 % ;

- le pin sylvestre, 6 % ;

- le pin maritime, 5 % ;

- le douglas, 4 % ;

- les autres conifères, 5 %.

Les peupleraies occupent environ 170 000 ha.

La diversité de la forêt française métropolitaine s'explique par une position bioclimatique à l'intersection des trois principales tendances climatiques européennes (méditerranéenne, continentale et océanique), un fort gradient altitudinal, du niveau de la mer jusqu'à la limite supérieure de la forêt et, une diversité de sols importante.

Les forêts tropicales des départements et territoires d'outre-mer, notamment en Guyane française (la forêt équatoriale y couvre huit millions d'hectares environ), ne comportent pas d'essence principale. Il s'agit d'un mélange de très nombreuses espèces (plusieurs centaines par hectare dans la forêt guyanaise qui comprend 1 300 espèces d'arbres[30]).

Cartographie, régions forestières puis sylvoécorégions

On trouve d'anciennes cartes de forêts (civiles et/ou militaires) et des cartes des chasses royales dans les archives nationales, départementales, et de l'Office national des forêts (ONF) : anciens sommiers des forêts, etc.

Quand l'Inventaire forestier national (IFN) a été créé, on a divisé la France métropolitaine en « 309 régions forestières nationales » (zones jugées homogènes pour leur types de forêts et/ou de paysages, sur le modèle des petites régions agricoles. Elles étaient le cadre administratif des DRA et SRA pour l'ONF et des Schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) pour la forêt privée.

Il était difficile de renseigner ou mettre à jour les indicateurs de la forêt sur un aussi grand nombre de régions forestières. Certaines régions très peu boisées présentaient des problèmes de statistiques non significatives.

Un nouveau découpage a donc été commandé par l'État[31]. L'IFN a alors découpé le territoire en sylvoécorégions (ou « SER ») plus grandes que les régions forestières, mais également dessinées sur la base de critères bioclimatiques et écologiques.

Ces nouveaux "territoires" sylvogéographiques sont aussi censés faciliter l'observation des impacts du changement climatique et faciliter la réalisation de guides pour le choix des essences. En 2009, l'IFN a produit ce nouveau découpage du territoire métropolitain en 86 sylvoécorégions[32] (avec en plus 5 zones d'alluvions récentes liées aux grands fleuves français). Des tableaux des correspondances entre SER et régions forestières sont disponibles[33], avec une première version de la carte à l’échelle du 1/100 0000 et des cartes d'aides à la reconnaissance des stations forestières[34]. Une version au 1/200 000 est en préparation.

La cartographie et sa mise à jour sont aujourd'hui principalement assurées par l'Inventaire forestier national (IFN) et l'IGN pour la métropole.

Récemment, deux nouvelles couches d’information SIG ont été insérées dans le Géoportail, sur la base d'un référentiel forêt plus détaillé.

D'une part la carte forestière v1 (IFN), est faite à partir de photographies infrarouge aériennes (campagnes 1987 → 2004), avec une nomenclature départementale initiale variant de 12 à 60 postes environ. La plus petite surface considérée et représentée est 2,25 hectares. La carte est distribuée sous la forme d'une couche SIG nationale en six postes :

- forêt fermée de feuillus ;

- forêt fermée de conifères ;

- forêt fermée mélange de feuillus et de conifères ;

- forêt ouverte ;

- peupleraie ;

- lande.

D'autre part la carte forestière v2(IFN-IGN), accessible par le module de cartographie dynamique de l'IFN[35] ou par le site Géoportail, avec possibilité de combiner cette donnée à d'autres données métiers (sur les territoires agricoles ou péri-urbains, etc.), pour 28 départements couverts en 2011 en "version V2" (et dix nouveaux départements sont prévus par an). Elle est compatible avec la couche végétation multi-thèmes de la BD Topo du RGE de l'IGN. La nomenclature nationale fondée sur la couverture du sol, la densité du couvert sont prises en compte pour toutes les entités semi-naturelles de plus de 0,5 hectare, avec leur composition en essences (via une trentaine de postes) :

Borne royale en forêt de Cerisy à Montfiquet (Calvados)

Borne royale en forêt de Cerisy à Montfiquet (Calvados) Carte de Cassini, vers 1780, de la forêt de Rambouillet

Carte de Cassini, vers 1780, de la forêt de Rambouillet

La propriété de la forêt en France

Les trois quarts de la forêt française sont des propriétés privées. Dix pour cent sont domaniaux (propriété de l'État). Le reste est la propriété de collectivités locales, principalement les communes mais aussi les départements et les régions.

Ces forêts publiques sont gérées par l'Office national des forêts.

Forêt privée

La surface de la forêt privée française est la plus importante en métropole avec 120 070 km2 (un peu plus de 12 millions d’ha), soit presque trois quart de la surface forestière (75 %), et 71 % du volume sur pied (1,7 milliard de mètres cubes)[36].

Elle est très fractionnée : 3,5 millions de propriétaires possèdent en moyenne 2,6 ha, dont 2,6 millions ont moins de 1 ha. Ce morcellement est le résultat du partage des héritages comme le permet le Code civil napoléonien. Le bocage et les arbres isolés ont beaucoup reculé mais le boisement de rente (ou parfois spontané) sur les secteurs de déprise agricole augmente, notamment en montagne et moyenne montagne[37].

Pour donner une cohérence à la gestion de cet ensemble, le bois étant une ressource naturelle importante, les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ont été créés en août 1963. Ces établissements publics à caractère administratif fournissent des conseils techniques et juridiques, et veillent à ce que les plans simples de gestion (PSG) soient écrits et mis en œuvre. Un PSG est un document où le propriétaire forestier liste les actions qu’il entend mener dans son bois pour une période donnée (dix ans minimum, vingt ans maximum). Le PSG est agréé par le CRPF si les actions prévues sont conformes au schéma régional de gestion sylvicole. Un propriétaire peut être contrôlé à tout moment par la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt chargée de veiller au respect des PSG. Si ce n’est pas le cas, le propriétaire s’expose à des amendes.

Pour lutter contre le morcellement de la forêt privée les coopératives forestières et des outils de gestion numérique regroupent les propriétaires forestiers afin de les accompagner dans la gestion durable de leurs forêts[38]. Les coopératives forestières en France sont rassemblées au sein de l'Union de la coopération forestière française (UCFF) qui agit pour défendre les intérêts légitimes des propriétaires forestiers adhérents et fondateurs des coopératives. Les coopératives forestières constituent un réseau de professionnels présent sur tout le territoire national. Elles participent à approvisionnent des industries du bois en fournissant la matière première en bois d’œuvre, bois d'industrie, bois énergie au même titre que les experts forestiers, sylviculteurs indépendants et l'Office national des forêts.

La forêt privée est beaucoup moins importante dans les collectivités d'outre-mer, voire marginale comme en Guyane où les forêts cédées par l'État aux particuliers le sont essentiellement en vue de valorisation agricole.

Les forêts publiques

30 % de la forêt publique française se situe en zone Natura 2000[13].

La forêt domaniale

En métropole, les forêts domaniales ont généralement des origines anciennes (forêts royales, de chasses et de rentes, du clergé, ou anciens domaines de chasse ou seigneuriaux, souvent héritées de biens saisis à l'époque de la Révolution).

40 % de la forêt domaniale du pays est située en zone Natura 2000[13].

Il existe quelques exceptions dans l'est et le nord du pays avec notamment les forêts de guerre reconstituées après la Première Guerre mondiale sur d'anciens champs, forts et villages de la « zone rouge » (la plus marquée par les séquelles de guerre de la période 1914-1918)

Surfaces : Selon le premier « bilan patrimonial »[39] des forêts domaniales, les forêts domaniales françaises représentent 16 490 km2, soit 3,1 % du territoire métropolitain français (en 2006), 10,1 % de la superficie forestière totale (en métropole, en 2000) et 13,2 % du volume sur pied.

Les 1 699 000 ha de forêt domaniale de France métropolitaine sont répartis en 1 426 forêts.

Quatre-vingt-cinq pour cent de ces massifs sont boisés.

La surface moyenne de ces forêts était en 2006 de 1 190 ha (un peu moins de 12 km2), mais 70 % de la surface totale étaient constitués de massifs de 10 à 100 km2, les forêts de plus de 2 000 ha couvrant 60 % de la surface domaniale totale.

La forêt d'Orléans est le plus grand massif géré d'un seul tenant (si l'on ne tient pas compte de sa fragmentation par les routes) avec 350 km2 (34 600 ha). Le plus vaste complexe de massifs forestiers publics se trouve dans le nord des Vosges avec 430 km2.

Coupe de bois en 2005 dans une exploitation forestière (Haute-Savoie, France)

Coupe de bois en 2005 dans une exploitation forestière (Haute-Savoie, France) Chemin dans la forêt de Quénécan (Bretagne)

Chemin dans la forêt de Quénécan (Bretagne) Aire de stockage des grumes par essence et qualité

Aire de stockage des grumes par essence et qualité Chargement pour le transport de peupliers en Dordogne

Chargement pour le transport de peupliers en Dordogne

Ressource en bois

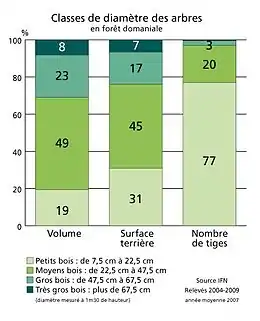

Il existe une certaine incertitude dans la mesure, mais l'IFN) donnait en 2011 :

- 263 millions de mètres cubes de bois sur pied (183 m3/ha en moyenne) ;

- 32,4 millions de mètres carrés de surface terrière (22,4 m2/ha en moyenne) ;

- 924 millions de tiges (643 tiges/ha en moyenne)

Le , un nouveau contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 a été signé entre l’État, l'Office national des forêts (ONF) et la Fédération nationale des communes forestières (Fncofor), qui doit être traduit en une feuille de route pour juin 2016[40]

- Il est supposé prendre en compte de manière équilibrée les enjeux sociétaux, d’extraction de produits forestiers (bois, gibier, champignons, etc.), le respect de la biodiversité et les besoins d’adaptation au changement climatique[40]. Le niveau de mobilisation du bois en forêt publique a un peu diminué (15 millions de mètres cubes entre 2016 et 2020, soit le volume de tout le bois récolté en Autriche[41] ou tout le bois de chauffage prélevé en année courante dans les forêts françaises (publiques et privées) « sans donner lieu à une commercialisation » au début des années 2000, volume qui venait de fortement augmenter à la suite de deux importantes tempêtes en décembre 1999[42]).

Les forêts militaires

Un certain nombre de forêts sont également la propriété de l'État au titre du ministère des Armées. Ces forêts ne sont en conséquence pas nécessairement gérées par l'Office national des forêts.

Les forêts communales et des collectivités locales

Les forêts des collectivités appartiennent essentiellement aux communes (11 000 communes, sur 36 000 au total sont propriétaires de forêts, soit près d'une commune sur trois) alors que l'État possède 1 514 forêts domaniales. Les autres collectivités propriétaires sont des intercommunalités, départements, régions et autres établissements publics.

Elles couvrent 25 090 km2, soit 15,6 % de la forêt française et comptent 426 millions de mètres cubes, soit 17,7 % du volume sur pied français[36]. Ces forêts, comme celle de l'État et certaines forêts privées accueillent une partie des 15 millions de Français s'adonnant à la randonnée, en solo ou au sein d'associations.

Au titre du « régime forestier », l'ONF est gestionnaire unique des forêts des collectivités et exerce pour cette mission, un partenariat étroit avec les communes.

La Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)[43], rassemble plus de 6 000 adhérents (sur les 11 000 communes soit un peu plus que la moitié) et représente tous les niveaux de collectivités propriétaires de forêts ou bien concernées par la valorisation des forêts de leur territoire. Elle soutient la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, le rôle central des élus dans la politique forestière territoriale et une vision de l'espace forestier comme atout du développement local. Son réseau d'associations départementales et d'unions régionales construit et met en œuvre sur le terrain des programmes innovants : bois énergie, bois construction, charte forestière, formation.

Le président de la FNCOFOR est élu pour six ans. Pour la période 2014-2020, le président est Dominique Jarlier (1943-), maire de Rochefort-Montagne[44] qui succède à Jean-Claude Monin (1943-2014), président de 2008 à 2014[45].

La FNCOFOR contribue à la construction et à la mise en œuvre de la politique forestière nationale, en lien avec l’État, les partenaires institutionnels et les acteurs de la filière forêt-bois. La FNCOFOR a fait des propositions sur la forêt lors du Grenelle de l'environnement et a signé avec les autres représentants de la forêt un texte commun avec France nature environnement, centré autour d'un consensus sur l'objectif et la méthode pour « produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité » par une « démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ». La FNCOFOR a travaillé avec l'association France Forêts dans un programme visant à proposer des projets pilotes de recherche forestière pour optimiser la captation du carbone, espérant « aussi à terme toucher les dividendes d’une politique de gestion durable qui permet de protéger la ressource en eau et les sols en forêt »[46].

La FNCOFOR a signé en mars 2016 le nouveau Contrat d'objectifs et de performance État-ONF-FNCOFOR relatif à la gestion des forêts publiques françaises pour 2016-2020[47]. Dans le prolongement de ce contrat, la « charte de la forêt communale », précisant et contractualisant les conditions de mise en œuvre du régime forestier par l'ONF, signée en 2003, a été renouvelée en décembre 2016[48].

Les forêts des départements d'outre-mer

Les forêts publiques couvrent des surfaces restreintes dans les départements insulaires (150 km2 en Martinique, 380 km2 en Guadeloupe, 990 km2 à La Réunion), qui doivent faire l'objet de mesures de protection. En Guyane française, la forêt publique couvre 75 000 km2 dont environ 4 000 km2 seulement font l'objet d'un plan d'aménagement pour la production ou la conservation. Cette dernière abrite 98 % de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires spécifiques à la France.

Gouvernance

La gestion forestière, la fiscalité des forêts, la protection foncière des forêts, le travail en forêt, les ventes de bois, etc. sont encadrées par la loi.

La gestion est publique ou privée.

Aux échelles plus locales, d'autres cadrages existent, qui s'appliquent au niveau national, ou régional, ou sur des périmètres particuliers (parcs naturels, réserves, Natura 2000, etc.). Les uns concernent toutes les forêts (publiques ou privées). C'est le cas par exemple des récents PPRDF et avant eux des ORF (Orientations forestières régionales) ou des ORGFH. Les autres ne s'appliquent qu'au public ou au privé ; ils sont décrits ci-dessous

Gestion de la forêt publique

La gestion des forêts publiques a pour certains aspects beaucoup varié dans le temps, mais depuis Colbert et son ordonnance de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts », une certaine continuité a été maintenue dans l'administration des forêts publiques, avec quelques difficultés lorsque les défrichements ont repris dans les décennies qui ont suivi le partage des biens communaux après la révolution française.

Aujourd'hui, l'ONF dispose de moyens techniques et financiers fixés par un « Contrat État-ONF » périodiquement renouvelé.

L'ONF est également certifié ISO 14001 et s'est engagé dans la démarche de certification (PEFC).

Depuis la fin du XXe siècle, la planification de cette gestion est organisée sur 4 bases :

- une réglementation nationale : loi d'orientation forestière (LOF) du , son décret no 2003-941 du 30 septembre 2003 et la circulaire C 2005-5018 du 3 mai 2005.

- des Orientations régionales forestières (ou ORF), devant notamment être élaborées en partenariat avec les conseils régionaux qui produisent aussi d'autres documents d'aménagement du territoire SRADDT, SRCE, SRCAE, etc.) ;

- des documents directeurs d'échelle régionale :

- directives régionales d'aménagement (instituées par la LOF elles se substituent aux anciennes « DILAM »[49] et ne doivent pas être confondues avec les DRA de collectivités territoriales (issues de la LOADDT)

- des schémas régionaux d'aménagement (SRA, qui concernent les autres forêts relevant du régime forestier, et qui remplacent les anciennes ORLAM[50] ; - des documents cadre locaux (à l'échelle des massifs, voire d'unités de gestion) dits aménagements forestiers (AF) et des règlements types de gestion (RTG)

Gestion de la forêt privée

En France le Centre national de la propriété forestière (CNPF) est l’établissement public chargé du développement de la gestion durable des forêts privées. Ces forêts regroupent quelque 3,5 millions de propriétaires forestiers pour 12,6 millions d’hectares, soit environ 23 % du territoire.

Il a pour mission d'orienter la gestion des forêts privées vers des pratiques durables, de conseiller et de former les gestionnaires aux pratiques sylvicoles, de regrouper la propriété privée pour réaliser certains travaux d'exploitation.

Le CNPF regroupe onze centres régionaux (CRPF) et l'Institut pour le développement forestier (IDF), son service de recherche , développement et d'innovation[51].

Il existe trois types de documents de gestion réglementaire en forêt privée : le plan simple de gestion (PSG), le règlement type de gestion (RTG) et le code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).

- Chaque propriétaire forestier privé disposant de plus de 25 ha doit élaborer un plan simple de gestion qui garantit la gestion durable de la forêt concernée. Agréé par le CRPF, il comprend une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Il précise les objectifs de gestion choisis par le propriétaire, le programme des coupes et des travaux et présente un point sur la chasse. La durée d'application du PSG doit être comprise entre dix et vingt ans. Un PSG volontaire peut être rédigé lorsque la forêt fait plus de 10 ha[51].

- Le règlement type de gestion détermine les modalités d’exploitation forestière adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Il est proposé par les coopératives et experts forestiers. Les bois et forêts gérés conformément à un RTG sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable[52].

- Le code de bonnes pratiques sylvicoles constitue pour le propriétaire à la fois un guide technique puisqu’il propose différents itinéraires sylvicoles, et un engagement. Il se compose de huit fiches, chacune présentant un type de peuplement et ses possibilités de gestion. Le propriétaire y adhère pour dix ans[51].

Le RTG et le CBPS permettent aux propriétaires de moins de 25 ha de bénéficier de réduction d'impôts, d'une exonération de déclaration pour chaque coupe sous certaines conditions et d'une adhésion et d'une certification PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) de gestion durable.

Les types de forêts

Types de forêt et de sylviculture : Il s'agit souvent de futaie régulière (72 % de la « surface disponible pour la production », contre 49 % pour l'ensemble des forêts métropolitaines) de plaines et vallons composées d'arbres jeunes. Ces forêts sont plutôt à dominante feuillues (sur 62 % de la surface disponible pour la production, soit légèrement moins que pour la moyenne française qui est de 64 %. Un quart de la forêt domaniale pousse cependant au-dessus de 1 000 mètres d'altitude sur des sols plutôt pauvres et acides, et sur des pentes plus difficiles à exploiter (ce qui est plus que la moyenne nationale (12 % des forêts françaises publiques et privées), sur un territoire équivalent à 8 % du territoire métropolitain français.

Essences dominantes[36]: Elles varient fortement selon les régions et l'altitude. Pour la France (forêt domaniale), le Chêne (sessile ou pédonculé) arrive en tête (avec un quart (26 %) de la surface productive, le chêne sessile dominant (19 % contre 7 % de pédonculé). Viennent ensuite le hêtre (21 %), le sapin pectiné (8 %), puis le pin sylvestre (7 %), le charme (5 %), l'épicéa commun (5 %) et le pin maritime (4 %). Avec les modifications climatiques induites par l'effet de serre, ces proportions, et la répartition des essences pourraient changer.

Économie : ces forêts ont produit 971 000 m2 de bois par an[36], en surface terrière, vendu à 75 % sur pied et provenant à 45 % des quatre régions les plus boisées (Lorraine, Centre, Alsace et Champagne-Ardenne). La chasse apporte un revenu complémentaire atteignant souvent 50 % du revenu annuel de la forêt, avec une population de sangliers et de cervidés qui a fortement augmenté à la suite de l'agrainage et aux plans de chasse, au point de poser des problèmes d'équilibre sylvocynégétique. 8 500 cerfs et 36 100 chevreuils sont officiellement prélevés par an, ce qui n'est pas assez de l'avis de certains pour éviter des dégâts trop importants sur les arbres. 64 % de la forêt domaniale est facilement exploitable (soit 930 000 ha sur 456 000 ha)[36].

En 2010 ce sont 400 000 emplois générés par la filière bois pour 60 milliards de chiffre d'affaires[53].

État environnemental, menaces : ces forêts sont théoriquement non cessibles et protégées par leur statut, mais nombre d'entre elles ont été coupées par des routes, autoroutes, voies ferrées depuis le milieu du XXe siècle. Localement des défoliateurs ou des scolytes posent problème, souvent dans les années suivant une canicule ou forte sécheresse. Les incendies de forêts sont une source de préoccupation forte sur les littoraux, méditerranéens surtout. La forêt domaniale est souvent pauvre en bois mort et doit faire face localement à une forte pression du public que l'ONF a pour mission d'accueillir. Sauf dans quelques zones touchées par la tempête ou réserves naturelles biologiques domaniales, les très vieux arbres et le gros bois mort sont très rares. Les zones à haute naturalité, proche de ce que pourrait être en France une forêt primaire sont réduites à quelques zones relictuelles, en zone montagneuse.

Les pluies acides semblent avoir fortement diminué leurs impacts. Les tempêtes ont fait de gros dégâts dans un tiers des forêts avec 19 690 000 m3 de chablis lors des deux tempêtes de décembre 1999 (plus de 7 % de la ressource totale a été couchée par le vent).

Une partie des boisements est très artificielle (enrésinement des années 1960-1970). Avec 30 160 km de routes forestières en forêts domaniales (sans compter les routes qui longent leurs lisières, non sans impacts) la densité est de 1,8 km de routes pour 100 ha de forêts (chiffres 2006), avec :

- 16 % de routes bitumées ;

- 43 % de routes empierrées ;

- 41 % de routes sur sol plus ou moins naturel.

Le pont du Diable en forêt de Montmorency, nord-est de Taverny.

Le pont du Diable en forêt de Montmorency, nord-est de Taverny.%252C_Foutue_Route%252C_for%C3%AAt_de_Montmorency.jpg.webp) Route forestière « Foutue route » en forêt de Montmorency.

Route forestière « Foutue route » en forêt de Montmorency. Route en forêt de Mormal (Avesnois, Nord), la traversée Hachette-Locquignol.

Route en forêt de Mormal (Avesnois, Nord), la traversée Hachette-Locquignol.

Enfin, on trouve de vastes forêts domaniales outre-mer. En particulier en Guyane, 7,5 millions d'hectares d'un seul tenant forment une immense forêt domaniale. Cette forêt est peu exploitée : environ 60 000 m3 de grumes par an.

Évolution de la forêt française

Une forêt en extension

Après avoir longtemps régressé pour atteindre un minimum forestier en 1830 (surface forestière comprise entre 8,9 et 9,5 millions d’hectares en 1830)[54], la forêt métropolitaine est en extension depuis la seconde moitié du XIXe siècle, majoritairement par du boisement spontané (70 %) en lien avec la déprise agricole. Néanmoins peu de travaux de recherche ont porté sur les boisements spontanés. A titre d'exemple, un projet européen SPONFOREST explore les bénéfices associés à ces boisements spontanés et les méthodes pour accompagner la dynamique naturelle sans passer par de la plantation[55].

Elle poursuit son retour ou son extension dans la plupart des régions avec une dynamique suivie par INRAE au sein de l'UMR Dynafor (Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers[56]).

Alors qu'elle couvrait plus de 50% du territoire autour de l'an 400, la forêt française atteint au début du XIXe siècle, 6 à 7 millions d'hectares, soit un taux de boisement de 12 %, le plus bas de son histoire[57] ; cela correspond à l'expansion maximale des terres agricoles et de la population rurale, avant le début de l'exode rural.

À l'exception du massif landais (artificiel), les forêts ont déserté la façade maritime française, en raison surtout des prélèvements destinés à la construction navale qui, des années 1000 jusqu'à il y a deux siècles, ont fait disparaître la majorité des forêts de la façade occidentale de l'Hexagone. La construction d'un navire de guerre en bois nécessitait l'utilisation d'au moins un millier d'arbres. En matière industrielle, l'exploitation minière (pour le boisage), la métallurgie (au charbon de bois, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle[58] - [59]), puis l'industrie papetière (pâte à papier) ont consommé beaucoup de bois[60]. Les deux guerres mondiales ont considérablement modifié les forêts par exploitation (mur de l'Atlantique notamment), installations de défense, mitraillages.

En 1950, la forêt française compte 11 millions d'hectares : la forêt a gagné un peu, mais l'absence de mécanisation et le maintien de fortes densités agricoles limite le mouvement de déprise agricole et d'abandon.

En 2009, elle compte 16,3 millions d'hectares environ[36] : la mécanisation a entraîné une rétractation de l'agriculture sur les portions potentiellement les plus productives ou facilement mécanisables. Certaines régions anciennement peu boisées ont vu une forte augmentation des superficies : Bretagne. D'autres correspondent à de grands massifs traditionnels qui continuent à croître : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Entre 1850[61] et 2019, la surface forestière a doublé : elle s'élève, en 2019, à 16,9 millions d’hectares, soit 31 % de la surface du pays, contre 14,1 en 1985[62] - [63]. En 2019, Antoine d’Amécourt, président de FRANSYLVA, indique : « Depuis 2000, l’enfrichement naturel, principalement en feuillus, augmente de 100 000 hectares par an, soit quatre fois plus vite que les replantations d’arbres par l’homme »[62]. Selon l’inventaire 2017 de l’Institut national de l'information géographique et forestière, la superficie forestière en métropole augmente de 0,7 % par an depuis 1985, notamment grâce à la déprise agricole et à l’exode rural[63] - [62]. L'avancée bénéficie d’abord à la Bretagne et au pourtour méditerranéen[63] (où le taux d’évolution atteint + 60 % en trente ans soit +700 000 ha). L'augmentation est aussi prononcée dans les zones de moyennes montagnes (+ 22 %, soit +900 000 ha) où les terrains privés dominent. La hausse est plus modérée dans les régions de plaines et collines (+ 13 %, soit +1 200 000 ha), où le foncier disponible est proportionnellement moins important[64]. À l'exception du pin maritime frappé successivement par les tempêtes de 1999 et 2009, toutes les essences voient leur stock augmenter. Cependant l'évolution du stock de feuillus est plus prononcé que celui des résineux qui en 2015 ne représentait plus que 36 % du stock national[64].

La production biologique annuelle en volume des arbres vifs s’élève pour la France à 90,8 millions de mètres cubes en moyenne sur la période 2009-2017[2]. Elle est de 53,3 Mm3 pour les feuillus et de 37,5 Mm3 pour les conifères. Attention, il ne s'agit pas de la récolte mais de la production biologique de bois (mortalité non déduite).

D’après une étude de 2019, la période de « transition forestière » c'est-à-dire le passage entre une période de régression et une phase d’extension des forêts, observée durant la première moitié XIXe siècle, serait quantifiable en surface à un minimum de 11 millions d’hectares en 1908 au lieu de 10 estimés par l'inventaire Daubrée (pour atteindre ensuite 15,4 millions d’hectares en 2010), et en volume à une quantité de bois sur pied passant d'un minimum de 25-50 m3 par hectare en 1850 à plus de 160 m3 par hectare en 2010. Ainsi la capitalisation en volume est plus rapide que l'augmentation en surface. Cette double tendance s'observe plus particulièrement dans les forêts privées riches en feuillus, avec des variations selon les territoires. La colonisation naturelle par les arbres reste le premier moteur de cette transition forestière[65].

Un avenir en point d'interrogation

Cependant, ces écosystèmes sont de plus en plus menacés par le changement climatique. La succession de sécheresses compromet la résilience des écosystèmes à plus ou moins long terme. Pour Nathalie Breda, directrice de recherche à INRAE, les arbres gardent en mémoire des dysfonctionnements induits par la sécheresse[66], à la fois dans leurs fonctionnements hydrique, carboné et minéral qui pourront se manifester des années plus tard, à l'occasion d'un nouvel aléa… C'est ce qu'elle a observé sur des dépérissements d'arbres en 2020, sur des sujets qui n’ont pas retrouvé leur croissance normale depuis les sécheresses de 2003 et 2015. Même constat dans le sud de la France, où, d’après le département « Santé des forêts »[67], le taux moyen de défoliation sur le réseau systématique en région Sud est passé de 12,5 % en 1990 à 37 % en 2018, avec des accélérations marquées sur de courtes périodes correspondant aux effets directs et différés des sécheresses fortes ou répétées, entrecoupées de périodes de stabilisation relative[68].

Dans un contexte d’incertitude, les questions posées par le renouvellement et l'amélioration de la résilience des forêts sont nombreuses et complexes. Quelles essences, quelles structures de peuplements, quels itinéraires sylvicoles privilégier ? Pour y répondre plusieurs voies sont explorées par les gestionnaires forestiers, comme l'ONF qui envisage plusieurs pistes stratégiques pour adapter les forêts françaises au climat du futur. La migration assistée consiste à faire appel, pour les essences en place, à des sources de graines issues de climats plus chauds et plus secs. Elle permet ainsi d'introduire par plantation dans les forêts ces nouveaux génotypes afin qu’ils renforcent par croisement avec les génotypes en place la résistance aux stress hydriques. Il convient également de favoriser la migration naturelle des essences en aménageant des axes de dissémination sans coupures de végétation (trame verte)[28].

L’optimisation de la densité à des fins de régulation du bilan hydrique est une autre voie explorée par les gestionnaires chargés de la gestion des forêts publiques[70]. En effet, les chercheurs[28] ont montré que les peuplements moins denses étaient moins sensibles au stress hydrique en raison de leur surface foliaire réduite (réduction de l'interception des pluies, plus faible demande en eau du peuplement car réduction de l’évapotranspiration du feuillage).

Les chercheurs préconisent également de diversifier les peuplements afin de rendre les forêts plus résilientes notamment aux attaques de ravageurs. En 2013, des études menées à INRAE ont mis en évidence cet effet sur des forêts mélangées de chênes sessiles et de pins sylvestres vis à vis des attaques de Diprion[69]. D'autres travaux plus récents basés sur l'analyse de 600 études de cas ont conforté ces observations[71] et abouti à des recommandations pour la gestion forestière : "il est ainsi recommandé d’éviter les monocultures, plus vulnérables aux ravageurs, et de bien choisir les espèces associées pour maximiser la résistance par association, par exemple en associant des conifères et des feuillus".

Dans le cadre d'un rapport coordonné par l'ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) à la demande du ministère chargé des forêts, les scientifiques et experts de la forêts se sont prêtés à un exercice de prospective pour imaginer la forêt en 2050. Leur réflexion conduite en 2015 s'est traduit sous la forme d'un récit romancé[72] se voulant le plus plausible possible, centré sur la forêt de Tronçais et intitulé Une balade en forêt en 2050.

Monument en forêt de L'Isle-Adam

Monument en forêt de L'Isle-Adam Blockhaus (Forêt de Coume)

Blockhaus (Forêt de Coume)%252C_r%C3%A9servoir%252C_en_lisi%C3%A8re_de_for%C3%AAt.jpg.webp) Réservoir en lisière à Nerville-la-Forêt

Réservoir en lisière à Nerville-la-Forêt Station de surveillance de gaz résiduel du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers

Station de surveillance de gaz résiduel du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers Signalétique forestière, en forêt de Chailluz (Doubs)

Signalétique forestière, en forêt de Chailluz (Doubs)

Impact du réchauffement climatique

En France, selon l'INRA, le réchauffement devrait aussi affecter les forêts ; plusieurs essences, dont le hêtre (très sensible au manque d'eau[73]) ne survivront pas dans la moitié sud du pays[74], et plusieurs ravageurs des arbres pourraient continuer à remonter vers le nord.

Contrairement à ce qu'on a d'abord cru ou espéré, les forêts de plaine ne sont pas épargnées ; comme la plupart des écosystèmes terrestres, elles subissent des changements latitudinaux et altitudinaux en réponse au forçage climatique. Selon une étude récente (2011), en plaine, les espèces ont en fait encore moins de possibilités d'échapper au réchauffement qu'en montagne, d'autant plus que les forêts de plaines sont en France souvent très fragmentées par des routes (depuis l'époque de Louis XIV parfois), ce qui les rend plus vulnérables[75].

En montagne (500 à 2 600 m d'altitude), la remontée progressive des communautés végétales typiques de climats frais ou froids (remplacée par des espèces plus thermophiles) leur a permis de « compenser » 0,54 °C sur les 1,07 °C d'augmentation moyenne de température pour la période étudiée. Par contre en plaine, la compensation n'a été que de 0,02 °C pour un réchauffement similaire (1,11 °C)[75]. Ceci démontre une perte d'adéquation entre la flore forestière de plaine et le climat, qui en 2008 était 3,1 fois plus grave en plaine qu'en montagne. Ceci s'expliquerait par le fait que les espèces de plaines sont théoriquement plus adaptées aux températures chaudes mais en réalité bien plus soumises aux pollutions, au dérangement, à la fragmentation à la proximité de routes, habitations, villes, agriculture intensive qu'en montagne[75]. Or ces facteurs de stress écologique sont aussi autant d'obstacles aux migrations de propagules, d'espèces ou de biocénoses forestières. Enfin, les grands massifs forestiers montagneux sont souvent plus vastes et mieux interconnectés ou plus proches les uns des autres que les massifs de plaines, notamment dans les zones d'agriculture intensive qui abritent les sols les plus riches et donc les plus cultivés. Là, le vent ou la zoochorie peuvent ne plus suffire à assurer des migrations assez rapides pour la pérennité des écosystèmes forestiers de plaine. Les désynchronisations entre chorologie, phénologie, chronobiologie et nouveaux climats qui augmentent 3,1 fois plus vite en forêt de plaine qu'en forêt de montagne sont une source potentielle supplémentaire d'extinctions ou régression d'espèces et de biodiversité[75].

Enfin, d'une génération à l'autre, les espèces de forêt de plaines doivent parcourir une distance croissante pour retrouver un climat favorable à leur développement[75]. Elles doivent en montagne de migrer (en moyenne) sur 1,1 km, vers les sommets surtout, pour retrouver un environnement thermohygrométique proche de celui qui précédait ce réchauffement climatique. En forêt de plaine, la distance à parcourir pour ce faire est environ trente fois plus importante (35,6 km en moyenne). Certaines espèces ont de faibles distances de dispersion. Et dans les meilleurs cas, elles ne dépassent pas quelques centaines de mètres par an. Les herbacées forestières semblent donc ne pas pouvoir suffisamment compenser par leurs potentialités naturelles de déplacement la hausse de température observée en plaine[75].

Les hivers plus doux et les étés plus secs modifient la répartition des agents pathogènes susceptibles de s'attaquer aux arbres. On a ainsi assisté à une expansion du dendroctone du pin d'Ouest en Est dans le Nord du continent américain, entraînant le dépérissement des pins et facilitant la propagation des incendies. Le cas de la chenille processionnaire en France a été cité plus haut. On peut également citer la maladie de l'encre du chêne, la maladie des bandes rouges du pin laricio. À l'inverse, la hausse des températures en été freine la propagation de la chalarose du frêne, en Slovénie et en Italie[76].

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a constaté un accroissement de 54 % de la mortalité des arbres sur la décennie 2012-2022. Cette hausse « est liée à la récurrence d’épisodes de sécheresse et de conditions climatiques à la fois difficiles pour les arbres et propices aux insectes xylophages », précise l'organisme[77].

Forêt française et services écosystémiques

La diversité des usages de la forêt française, pratiquée de manière simultanée, est appelée multifonctionnalité. Elle offre de nombreux services écosystémiques : fonctions productives (bois et produits forestiers non ligneux issus de la chasse, du pâturage, des champignons, des fruits des bois, des plantes aromatiques, médicinales, mellifères, du liège et des exsudats…), fonctions environnementales (protection de la biodiversité, préservation des sols, lutte contre le changement climatique et amélioration de la qualité de l'air, amélioration de la qualité de l'eau …), fonctions sociales (tourisme vert et loisirs, support du paysage à la fois esthétique et culturel, fonction éducative…).

Protection de la biodiversité

La fonction de refuge et de réservoir de biodiversité sont des rôles d’autant plus importants « que l’agriculture laisse aujourd’hui peu de place à la diversité spécifique, de par les traitements intensifs et l’élimination des haies ou des mares »… La biodiversité forestière en France est représentative de la biodiversité d’une forêt tempérée[78].

L'introduction d'espèces non indigènes augmente le risque d'homogénéisation biotique (en) locale voire régionale des écosystèmes forestiers, appelé « effet McDonald's » par un groupe de chercheurs européens[79] - [80]. Ainsi en 2009 en France, « les espèces non indigènes comptent pour 70 % des espèces de conifères forestiers[81] et pour plus de 40 % des espèces de feuillus forestiers[82] (notamment en plaine et en Méditerranée)[83] ».

La tableau ci-dessous présente de très nombreuses lacunes d'inventaires.

| Total de la biodiversité nationale (sources IFEN/MNHN, 2001) |

Biodiversité indigène et forestière | |

|---|---|---|

| Règne animal | ||

| Insectes | Estimée à 34 600 | Inconnue, probablement très supérieure à 10 000 |

| Mammifères | 123 | 71 |

| Oiseaux | 357 | 120 |

| Reptiles | 38 | 11 |

| Amphibiens | 38 | 13 |

| Règne végétal | ||

| Plantes vasculaires | 6 020 | 1 456 |

| Conifères | - | 22 |

| Arbres et grands arbustes feuillus | - | 71 |

| Autres plantes ligneuses feuillues | - | 235 |

| Herbacées | - | 1 073 |

| Fougères | - | 55 |

| Mousses et hépatiques | - | 99 largement sous-estimée |

| Autres | ||

| Lichens | Estimée entre 2 500 et 5 000 | Inconnue |

| Champignons | Inconnue | Inconnue |

Adaptation au changement climatique

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, chargé des forêts, consacre, depuis des années, un budget annuel de près d’un million d’euros aux programmes de recherche et développement sur l’adaptation au changement climatique des forêts (modalités de renouvellement des peuplements forestiers, adaptation au changement climatique, ressources génétiques forestières, suivi de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes forestiers)[84].

En 2008, le réseau mixte technologique (RMT) baptisé AFORCE[85] ayant pour thème l'adaptation des forêts françaises métropolitaines au changement climatique a été mis en place par des acteurs de la recherche, du développement, de la gestion, de l’enseignement et de la formation. Il bénéficie d’un appui financier du ministère chargé de l’agriculture et de l’Inter-profession nationale France Bois Forêt. En 2020, il regroupe les principaux acteurs de la forêts en France[86]. « Les organismes forestiers producteurs de connaissances et en charge de leur mise à disposition y sont impliqués, ainsi que les formateurs et praticiens. Ces derniers constituent des maillons essentiels pour la circulation et la diffusion de l’information. Ils sont aussi les témoins des impacts du changement climatique et de la réussite ou de l’échec des nouvelles pratiques. Ils sont enfin les acteurs et garants de l’adaptation[87] ».

Relever le défi de l’adaptation des forêts au changement climatique constitue l’une des orientations stratégiques du Programme national de la forêt et du bois (0PNFB 2016-2026). Un plan consistant à créer en dix ans cinq cent mille hectares de nouvelles plantations a même été élaboré dans l’un des scénarios imaginés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Dans cette perspective, une réflexion conduite au sein d’un groupe de travail du Comité technique permanent de la sélection (CTPS) et associant marchands grainiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux et coopératives forestières, gestionnaires de forêts publiques et privées, chercheurs et représentants du ministère a été conduite en 2018. Son objectif était d'analyser la capacité de production actuelle de la filière « graines et plants forestiers » et son adéquation aux besoins prévisibles et, le cas échéant. Il ressort de cette analyse que des tensions pourraient apparaître dans la fourniture de graines et plants, pour les espèces résineuses, sur douglas, mélèze d’Europe, mélèze hybride et cèdre de l’Atlas et, pour les espèces feuillues, sur chêne sessile, chêne pédonculé, chêne pubescent et eucalyptus. Ce travail a abouti à recommandations auprès du ministère et des professionnels pour ajuster l’offre à la demande[88].

Dans son rapport de mars 2017, la déléguée interministérielle à la forêt et au bois formule des recommandations concernant l'adaptation des forêts au changement climatique[89]. Elle recommande d'intégrer les recommandations du groupe des référents « forêt » dans l’élaboration du PNACC-2, soit (1) identifier la forêt, la sylviculture d’adaptation et la filière bois parmi les thématiques sectorielles prioritaires du PNACC-2 et reconnaître le lien établi entre la prévention des risques, l’amélioration du diagnostic sylvo-climatique et le renouvellement des forêts, (2) viser une plus grande intégration entre atténuation (SNBC), et adaptation (PNACC-2) sur le modèle des stratégies élaborées à l’étranger (Canada, Allemagne) et réaliser des scénarios prospectifs sur les principaux marchés intégrant l’adaptation et l’atténuation par les produits bois, (3) développer la recherche appliquée, l’expertise et la prospective sur l’évolution des pratiques sylvicoles (composition, structure, densité des peuplements, âge de récolte, mode de renouvellement, suivi sanitaire); (4) associer les professions utilisatrices à la gouvernance et la production des services climatiques, incluant l’évaluation socio-économique et la modélisation, (5) intégrer les enjeux forestiers dans les travaux menés sur l’acceptabilité de l’adaptation au changement climatique.

Stockage du carbone

Selon une étude réalisée en 2017 par INRAE et l'IGN à la demande du ministère chargé de l'Agriculture et de la Forêt, la filière forêt-bois en France métropolitaine permet de stocker ou d'éviter 130 Mt CO2 eq chaque année, soit environ 28 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre ou la totalité de celles émises par le transport en France. L'écosystème forestier stocke à lui seul environ 88 MtCO2 eq/an. Le compartiment le plus sollicité est celui de la biomasse aérienne et souterraine des feuillus qui représente un stockage de 56 MtCO2 eq/an (contre 14 MtCO2 eq/an, pour les résineux). Selon les scientifiques, l'effet majeur des usages du bois revient à la substitution bois-matériaux (32,8 MtCO2 eq/an). La filière bois-énergie n'est responsable que d'un faible apport au bilan carbone de la forêt, soit 9 MtCO2 eq/an[90].

Quelques chiffres du stockage de carbone dans l'écosystème forestier :

- Selon l'ONF, un arbre de 5 m3 peut absorber l'équivalent de 5 tonnes de CO2, correspondant aux émission de 5 vols aller-retour entre Paris et New York[91].

- La capacité de stockage CO2 dans la biomasse forestière vivante varie selon qu'il s'agit d'un feuillu (1,91 tCO2/m3) ou d'un résineux (1,18 tCO2/m3), données estimées à partir de données issues de l'inventaire forestier national[92].

- En moyenne 1m3 de produit bois correspond à 1 tonne de CO2 stockée[93].

- La vitesse de stockage de carbone dans les sols forestiers au cours de 15 dernières années dans le réseau Renecofor a été estimé en 2017 à 0,73 tCO2 eq/ha/an sous feuillus et de 1,80 tCO2 eq/ha/an sous résineux[92]

Le prix et le marché de la forêt

En termes de foncier et de changement d'usage du sol, la forêt est mieux protégée que les terres agricoles ; en 50 ans elle a regagné du terrain : 4,5 millions d'hectares agricoles ou de milieux naturels ont été boisés ou se sont spontanément enforestés[94].

Le marché de la forêt est « étroit » : 1,2 % de la forêt privée a changé de propriétaire en 2016. Il est souvent considéré comme une valeur-refuge, plutôt stable. Cependant le nombre de transactions s'est élevé en 2016 (+9,1 % en 2016) pour une "surface du marché" en hausse de 9,8 % (avec 120 000 ha vendus) atteignant un record historique : 17 500 ventes de surfaces de 1 à 10 ha, avec une tendance à l'achat de parcelles plus grandes (+ 8,5 % en surface en 2016). Le marché est dominé par les petites transactions (1-10 ha), qui en 2016 constituaient 88 % du nombre des transactions et 37 % des surfaces boisées vendues.

Sur 10 700 ha supplémentaires vendus en 2016, environ la moitié était située dans les régions Centre et Bourgogne. La valeur (1,4 milliard d’euros) est en hausse de + 23,8 %, due pour 30 % aux biens non-bâtis (+ 85 millions d’euros) et pour 70 % aux biens bâtis (+ 185 millions d’euros)[95].

En 2016, un hectare de forêt s'est en moyenne vendu 4 100 euros (à comparer à 6 030 euros/ha, prix des terres arables et prés libres à la même époque) ; ce prix était en hausse de 2,1 % par rapport à 2015 (contre 0,4 % pour les champs et prés libres) : le prix moyen du foncier boisé a augmenté en 2016 cinq fois plus vite que celui des champs et prés libres, et il est en hausse dans toutes les régions (surtout dans les hauts-de-France). Selon la FnSAFER depuis 2000 la hausse des prix serait à relier à celle des terres agricoles, elle-même influencée par la baisse des taux d'intérêt, « plutôt que par le prix du bois dont la volatilité relative a eu peu d’impact »[96]. 90 % des ventes de 2016 concernent des sommes de 670 à 12 040 euros/ha ce qui montre que les forêts vendus sont de qualité très variable. Les ventes de forêts de 1 à 10 ha augmentent (44 400 ha en 2016) alors que celles de forêts non-bâties de plus de 100 ha sont stables[95]. Leur prix est en hausse (moyenne : Modèle:Unitè sur un an) sur la décennie 2007-2016 sans avoir été influencé par l’instauration du « droit de préférence » en 2010. Le motif le plus fréquent d'un achat de bois de moins de 10 ha est l'usage de loisirs ou de production de bois-énergie à proximité de l'habitation (50 % des acquéreurs étaient en 2006 originaires de la commune ou du canton)[95].

En 2016, les personnes morales privées (agricoles, forestières, institutionnelles, etc.) n'ont jamais acheté autant de forêt depuis puis l’avant-crise financière de 2008 : 43 300 ha au total (+ 30 % par rapport à 2015), soit 36 % de la surface du marché, retrouvant un niveau comparable à celui de 2007. La part des achats par des personnes morales privées progresse (pour les biens forestiers de plus de 100 ha comme pour les moins de 100 ha)[95].

L'exploitation de la forêt suit un modèle d'économie circulaire qui vise à valoriser chaque partie des arbres exploités par les industries de transformation. Les troncs servent à l'industrie de la construction et de l'ameublement, les branches les plus larges sont valorisées en bois d'industrie... La cime des arbres est le plus souvent laissée sur place afin de fertiliser les sols[97].

Évolution du stock de bois

Depuis 1985, le stock de bois sur pied a connu une croissance de 50%, atteignant 2,8 milliards de mètres cubes. La progression du stock est plus importante pour les feuillus (+57 %) que pour les conifères (+38 %). Le stock a progressé dans l'ensemble des départements en métropole à l'exception des Landes et de la Gironde[98].

Notes et références

- « La forêt, un levier pour le développement touristique », sur onf.fr, .

- IGN (2019) Le mémento ; Inventaire forestier 2019

- IGN, « La forêt en France métropolitaine », sur IGN, (consulté le )

- Une essence forestière désigne généralement une espèce d’arbres qui présente un intérêt en sylviculture mais peut parfois faire référence à une sous-espèce ou variété ou bien à plusieurs espèces.

- Benoît Carlier, La forêt pour métier, Educagri, , p. 190-192.

- « Les forêts des départements d’Outre-Mer », sur agriculture.gouv.fr, .

- « La filière forêt-bois », sur DAAF de La Réunion.

- Pour l'IGN, la forêt est définie comme territoire d'au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ , un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Elle n’inclut pas les terrains boisés dont l’utilisation prédominante du sol est agricole ou urbaine. C'est aussi la définition de la FAO

- En 100 ans, la forêt a mangé près de 6 millions d’hectares de terres agricoles

- Lettre de l'IF no 31 de mai 2013 (qui fait le point sur la reforestation de la France de 1900 à nous jours

- IFN : Tempêtes de décembre 1999

- IFN : Tempêtes de janvier 2009

- ONF, « l'onf en chiffres »

- Guillaume Lecointre, Corinne Fortin, Marie-Laure Le Louarn Bonnet, Guide critique de l'évolution, Belin, (lire en ligne), p. 483.

- Position de la ligne de rivage et reconstitution des biomes il y a 20 000 ans, tiré de laterredufutur.com

- Patrick Philipon, Rachid Cheddadi, « Des forêts venues du froid », La Recherche, no 385, , p. 44-47.

- Sur les sols lœssiques, la succession végétale reste en effet bloquée au stade prairie, car ces terres sont favorables aux graminoïdes. Cf Roland Bechmann, Des arbres et des hommes. La forêt au Moyen Âge, Flammarion, , p. 13.

- Christian Lévêque, La biodiversité : avec ou sans l’homme ?, Quae, , p. 33.

- Christian Goudineau, L'héritage gaulois, Pour la Science, , chap. 319, p. 29.

- Jean-Robert Pitte, Histoire du paysage français (de la préhistoire à nos jours), Taillandier, , p. 99-113.

- Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française , Les Belles-Lettres, t.1, 1931, p. 5

- Loïc Gaudin, « Les transformations spatio-temporelles de la végétation du nord-ouest de la France depuis la fin de la dernière glaciation. Reconstitutions paléo-paysagères », thèse de doctorat de l'Université Rennes 1, 16 décembre 2004.

- Le mémento Inventaire Forestier. Édition 2014, IGN, p. 9

- Morneau, F., Duprez, C. et Hervé, J. C., « Les forêts mélangées en France métropolitaine. : Caractérisation à partir des résultats de l’Inventaire forestier national », Revue forestière française, vol. LX, no 2, , p. 107-120 (lire en ligne, consulté le ) + 34 diapos [lire en ligne]

- « Les forêts mélangées. », (IF no 36 - p. 3/12), sur inventaire-forestier.ign.fr, (consulté le )

- Pourquoi les forêts sont-elles si importantes pour la planète ? Émission le téléphone sonne de France Inter le 7 octobre 2010.

- IGN, Le Mémento. Inventaire forestier. Édition 2016, Saint-Mandé, Institut national de l'information géographique et forestière, , 29 p. (lire en ligne)

- Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, L'arbre et la forêt à l'épreuve d'un climat qui change, Paris, La documentation française, , 181 p. (ISBN 9782110097668, lire en ligne)

- https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/changement-climatique-ces-forets-francaises-qui-nabsorbent-plus-le-carbone-1952179

- Sabine Bobée et Bruno Forestier, SVT, Bordas, , p. 84

- Demande de la Direction Générale des Politiques Agricole, Agro-alimentaire et des Territoires (DGPAAT) du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, faite à l'IFN

- IFN, Carte des sylvoécorégions françaises (Corse incluse) et affiche

- IFN, PDF tableaux des correspondances entre sylvoécorégions (SER) et régions forestières, 20 pp

- Les outils d’aide à la reconnaissance des stations forestières

- IFN, module de cartographie dynamique de l’IFN

- Selon les cinq dernières campagnes annuelles d'inventaire réalisée par l'inventaire forestier national de 2007 à 2011 La forêt française - Résultats des campagnes d'inventaire 2006 à 2010 , Inventaire forestier national, format numérique

- Sources : Agreste 2006, PFN

- « MaForêt - Gérez vos forêts facilement et durablement », sur MaForêt (consulté le )

- Résumé en 4 pages d'un document de 300 pages

- Environnement magazine : L’État, l'ONF et les communes forestières clôturent d'âpres négociations, 9 mars 2016

- Parlement européen Données sur la suisse et l’Autriche

- Après les tempêtes de décembre 1999 La filière forêt bois sort de l’épreuve, Agreste 2003

- Site Internet des Communes forestières

- « Congrès national des Communes forestières : Dominique Jarlier élu président à l'unanimité », sur fncofor.fr, (consulté le ).

- « Décès de M. Jean-Claude Monin », sur fncofor.fr, (consulté le ).

- « Sept ans pour construire des partenariats », sur fncofor.fr, (consulté le ).

- « De la signature du Contrat à la révision de la charte de la forêt communale - FNCOFOR », sur fncofor.fr (consulté le ).

- « La charte de la forêt communale 2016-2020 », sur fncofor.fr, (consulté le ).

- "DILAM" : Directive Locale d’Aménagement des forêts domaniales (remplacée par DRA).

- "ORLAM" : Orientation Régionale d’Aménagement des forêts non domaniales relevant du régime forestier (remplacée par SRA)

- « Les missions du CNPF », Centre national de la propriété forestières (consulté le ).

- « Le Règlement Type de Gestion (RTG) », Foret.info (consulté le ).

- Eric de La Chesnais, « La forêt française largement sous-exploitée », Le Figaro, (consulté le ) : « Le potentiel de la filière bois est d'autant plus important qu'il s'agit d'un secteur économique de poids. La forêt emploie 400.000 personnes en France et génère toutes activités confondues un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros, dont un tiers (19 milliards d'euros) pour le seul « papier-carton ». »

- Bruno Cinott, « Évolution des surfaces boisées en France : proposition de reconstitution depuis le début du XIXe siècle », Revue forestière française, vol. XLVII, no 6, , p. 549.

- « Une note d’orientation basée sur les résultats du projet SPONFOREST », (dont note en anglais de 4 pages), sur fondationbiodiversite.fr, (consulté le )

- « Dynamiques et Écologie des Paysages Agriforestiers », sur INRAE, (consulté le )

- Soit 6 à 7 millions d'hectares en 1820 selon cette source ; « Histoire de la forêt en France », sur foretdordogne.fr, (consulté le )

- Gérard Houzard, « Consommation de bois, consommation d'espace forestier, conséquences. L'exemple des grosses forges de la Basse Normandie armoricaine (Wood consumption, space consumption and results. The example of ironworks in Normandy) », Bulletin de l'Association de Géographes Français, vol. 60, no 496, , p. 215–224 (DOI 10.3406/bagf.1983.5415, lire en ligne, consulté le )

- Woronoff, Denis, Forges et forêts. Recherches sur la consommation proto-industrielle de bois, Paris, éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, , 264 p. (ISBN 2-7132-0952-8 et 978-2-7132-0952-9, OCLC 22862064, présentation en ligne, lire en ligne)

- H. Chambard, « Le Marché des bois de mine pour les charbonnages », Revue forestière française, , p. 351–369 (lire en ligne)

- Selon Jules Radu, la surface boisée est proche de 8,5 millions d'hectares au milieu du XIXe siècle. Il fait état dans plusieurs tirages de son « encyclopédie », notamment celle de 1868, de surfaces très précises des forêts françaises, mais sans citer ses sources : surface totale de 8 498 984 hectares se décomposant en propriétés : de l’Etat pour 1 092 654 ha, des communes pour 2 017 831 ha ; des particuliers pour 5 388 499 ha. Le produit annuel des forêts françaises se monterait à 43 millions de francs ; [lire en ligne]

- Eric de La Chesnais, Service Infographie, « La forêt sauvage gagne du terrain en France », Le Figaro, (consulté le ).

- Coralie Schaub, Aurélie Delmas et Aurore Coulaud, « Forêts : débroussaillage des idées reçues », Libération, (consulté le ).

- « L’inventaire forestier national pour un suivi permanent, multi-échelles et multi-thématiques de la forêt française et des ressources bois

mobilisables », Sciences Eaux & Territoires, no 33, , p. 58-62 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.11

).

). - Denardou-Tisserand 2019

- « Des sécheresses récurrentes fragilisent les forêts », sur INRAE, (consulté le )

- Le Département santé des forêts (DSF) est créé en 1989 au sein du ministère de l’Agriculture. Il fait suite à la sécheresse de 1976, la mortalité des chênes de la forêt de Tronçais ou encore les dépérissements des résineux dans l’Est.

- Michel Vennetier, « Forêts et changement climatique - Le constat en région méditerranéenne », Sciences Eaux & Territoires, no 33, , p. 18-24 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.05

)

) - Thomas Pérot et al, « Growth compensation in oak-pine forest following an outbreak of pine sawfly (Diprion pini) », Forest écology management, vol. 295(1), , p. 155-161 (DOI 10.1016/j.foreco.2013.01.016, lire en ligne)

- Myriam Legay, « Comment l'Office national des forêts anticipe les effets du changement climatique ? », Sciences Eaux &Territoires, no 33, , p. 28-34 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.06

)

) - Hervé Jactel, « Des forêts mélangées pour lutter contre les insectes ravageurs », sur INRAE, (consulté le )

- Isabelle Bellin, « Une balade en forêt en 2050 », L'arbre et la forêt à l'épreuve d'un climat qui change, , p. 137-144 (lire en ligne)

- Pauline Gaudin Betsch, thèse intitulée Les relations hydriques chez le hêtre (Fagus sylvatica L.) : résistances au transfert de l’eau, régulation de la transpiration et contribution des réserves d’eau échangeable en réponse à la sécheresse soutenue le .

- de Bohan C., 2006 : « Climat : comment s'adapter au réchauffement ? », Forêts de France (revue de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs) , no 491, , p. 29-33.

- (en) Romain Bertrand, Jonathan Lenoir, Christian Piedallu, Gabriela Riofrío-Dillon, Patrice de Ruffray, Claude Vidal, Jean-Claude Pierrat, Jean-Claude Gégout, « Changes in plant community composition lag behind climate warming in lowland forests », Nature, , p. 517–52 (DOI 10.1038/nature10548, lire en ligne, consulté le ) (résumé : « Changement climatique : les forêts de plaine menacées », sur Tela botanica, Service Presse INRA, ). Il s'agit d'une étude conjointement menée par AgroParisTech, l'INRA et le CNRS, l'IFN et l'université danoise d'Aarhus à partir de l'observation des assemblages de plantes, observés en plaine et en montagne via 76 634 inventaires effectués sur une période de 43 ans en France, de 1965 à 2008.

- F. Lefèvre, D. Loustau, B. Marçais, Vers une gestion adaptative des forêts , Pour la science, 437 , , p. 78-81.

- « La mortalité des arbres dans les forêts a augmenté de 54 % en dix ans », sur Reporterre,,

- Daniel Vallauri, Emmanuelle Neyroumande, « Les forêts françaises : une biodiversité à la fois riche et menacée », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, no 53, , p. 75 (DOI 10.3917/re.053.0075, lire en ligne).

- Gaspard d'Allens, Main basse sur nos forêts, Seuil, , p. 14.

- L'« effet McDo » est « une expression employée à l’origine pour décrire nos villes de plus en plus dominées par un petit nombre d’enseignes franchisées et standardisées, réduisant ainsi les opportunités offertes aux consommateurs ». Cf Bastien. Castagneyrol, « Qu’est-ce que « l’effet McDo » qui menace aussi les forêts ? », sur ouest-france.fr, .

- Épicéa de Sitka, sapin de Douglas.

- Notamment des chênes.

- Vallauri et Neyroumande, op. cit., p. 78

- VAN DE MAELE, Élisabeth, « Forêt : relever les défis du changement climatique en France métropolitaine », Sciences Eaux & Territoires, , p. 3 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.01

)

) - acronyme de Adaptation des FOrêts au Changement climatiquE ; source : https://www.reseau-aforce.fr/n/l-essentiel/n:394

- AgroParisTech Nancy, APCA (Assemblée permanente des chambres d'agriculture), CNPF (Centre national de la propriété forestière), INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, EFF (Experts forestiers de France), EFI (European Forest Institute), GIP ECOFOR, IEFC (Institut européen de la forêt cultivée), IGN (Institut national de l'information géographique et forestière), FCBA (Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement), lycées forestiers de Meymac et de Mirecourt, Météo-France, ONF (Office national des forêts), GCF (Groupement coopération forestière) et SFCDC (Société forestière de la caisse des dépôts et consignations).

- Céline PERRIER, « AFORCE, le réseau français pour l’adaptation des forêts au changement climatique », Sciences Eaux & Territoires, no 33, , p. 36-39 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.07

)

) - Christian Ginisty et al., « Dans une perspective de relance des plantations forestières en France, les producteurs de graines et de plants sont-ils en mesure de satisfaire la demande des reboiseurs ? », Sciences Eaux & Territoires, no 33, , p. 40-43 (DOI 10.14758/SET-REVUE.2020.3.08

)

) - « Le rapport de la déléguée interministérielle à la forêt et bois (52 p. et annexe de 62 p.) », sur ecologique-solidaire.gouv.fr (consulté le )

- « Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l’atténuation du changement climatique ? », sur INRAE, (consulté le )

- « L'ONF en chiffres », sur Calameo, (consulté le )

- Coordination A. Roux, A. Colin, J.F. Dhôte et B. Schmitt, Filière forêt-bois et atténuation du changement climatique Entre séquestration du carbone en forêt et développement de la bioéconomie, éditions Quae, , 169 p. (ISBN 978-2-7592-3120-1, lire en ligne), pp29-31

- Le climat change, la forêt aussi, ONF, 2021

- La surface agricole de la ferme France en forte diminution ; communiqué du 23 février 2013 ; Extrait : « Sur les 5 dernières décennies, l’espace agricole français a diminué de 20 % passant de 35 à 28 millions d’hectares. Les pertes se sont opérées de façon quasi irréversible au profit de la ville, du logement, des infrastructures à hauteur de 2,5 millions d’hectares. Et de manière réversible, 4,5 millions d’hectares sont devenus forestiers. »

- SAFERs (2017) Résumé sur le marché de la forêt, consulté 2017-06-02

- FNSAFER (2017) Le prix des terres ; Synthèse, mai 2017,

- Institut national de l'économie circulaire, La filière forêt-bois au prisme de l'économie circulaire (rapport), (présentation en ligne).

- « Le stock de bois en forêt - INVENTAIRE FORESTIER », sur inventaire-forestier.ign.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif (1992), Des arbres et des hommes, Actes du colloque Forêt et société du 9 janvier 1979, Lyon, Actes Sud et La Revue forestière française ;

- Cinotti B (1996), Évolution des surfaces boisées en France : proposition de reconstitution depuis le début du XIXe siècle, Revue forestière française, Vol. 48, no 6, Nancy, ENGREF, pp. 47–562 ;

- Lochu S. (1998), Évaluation des quantités de carbone stocké, Rapport à la Mission interministérielle de l’effet de serre, octobre 1998, 94 p. ;

- Brosse Jacques (2000), L'aventure des forêts en Occident : de la Préhistoire à nos jours, Paris, J.-C. Lattès ;

- Dereix Ch. & Galibert A. (2008), L'approche territoriale de la gestion forestière : une plus-value pour la qualité des paysages, ENGREF ;

- Bensettiti F. & Trouvilliez J. (2009), Rapport synthétique des résultats de la France sur l'état de conservation des habitats et des espèces conformément à l'article 17 de la directive habitats, Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p. ;

- Chalvet Martine (2011), Une histoire de la forêt, Paris, Seuil ;

- CESE (2012), La valorisation de la forêt française, avis, 66 p. ; rapport, 106 p. et note de synthèse, Conseil économique social et environnemental (CESE), rapporteurs : Marie de L'Estoile et Rémy-Louis Buboc, documents publiés à la suite d'une autosaisine du CESE, octobre 2012 ;

- ONERC (2015), L'arbre et la forêt à l'épreuve d'un climat qui change, coordination Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), La documentation française, 2015, 181 p. ;

- IGN (2016), Notice méthodologique (pour la période 2011-2015)

- Alain-Claude Rameau (2017), Nos forêts en danger, Neuilly-sur-Seine, Atlande Editions, coll. « Coup de Gueule et engagement », , 106 p. (ISBN 978-2-35030-427-4, présentation en ligne)

- SDES (2018), Les comptes de la forêt : un outil de suivi de la forêt française, 2007-2014, document édité par le Service de la donnée et des études statistiques (SDES), mars 2018

- Gaspard d'Allens (2019), Main basse sur nos forêts, Le Seuil

- Gustave Huffel (2019), Histoire de la forêt française : de la Gaule chevelue à nos jours (cours d’histoire de Gustave Huffel complété, analysé et commenté par Jean-Marie Ballu et Georges-André Morin), Paris, éd. CNPF-IDF, (1re éd. 1925), nombreuses ill., 240 (ISBN 978-2-916525-56-3, présentation en ligne) ;

- Anaïs Denardou-Tisserand (2019), Changements du stock de bois sur pied des forêts françaises : description, analyse et simulation sur des horizons temporels pluri-décennal (1975 - 2015) et séculaire à partir des données de l'inventaire forestier national et de statistiques anciennes (thèse de doctorat en biologie et écologie des forêts et agrosystèmes), Nancy, Université de Lorraine, , 486 p. (lire en ligne) ;

- Chistian Ginisty (2020), Forêt : relever les défis du changement climatique en France métropolitaine, coordination Christian Ginisty (INRAE), Sciences Eaux & Territoires, 2020, no 33, 89 p. ;

- Alice Roux et al. (2020), Filière forêt-bois et atténuation du changement climatique, Entre séquestration du carbone en forêt et développement de la bioéconomie, (en France métropolitaine), coordination éditoriale : Alice Roux (INRAE), Antoine Colin (IGN), Jean-François (INRAE) et Bertrand Schmitt (INRAE), téléchargeable en pdf, Éditions Quae, juillet 2020, 152 p. ;

- IGN (2020), Le mémento, Inventaire forestier, 2020, (liens vers les éditions annuelles depuis 2012).

Articles connexes

- Histoire de l'Administration des Eaux et Forêts en France

- Forêt royale

- Liste des principales forêts de France

- Liste des départements français classés par superficie forestière

- Office national des forêts

- Zone rouge (séquelles de guerre)

- Fonds stratégique de la forêt et du bois

- Forêt privée française

- Forêt domaniale