Forêt de Cerisy

La forêt de Cerisy, aussi appelée forêt de Balleroy, est une forêt domaniale de 2 255 hectares[2] plantée de hêtres à 75 % du territoire, située dans les départements français du Calvados et de la Manche.

| Forêt de Cerisy | |

Une allée forestière. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Position | Cerisy-la-Forêt, Montfiquet |

| Coordonnées | 49° 11′ 20″ nord, 0° 53′ 20″ ouest[1] |

| Pays | |

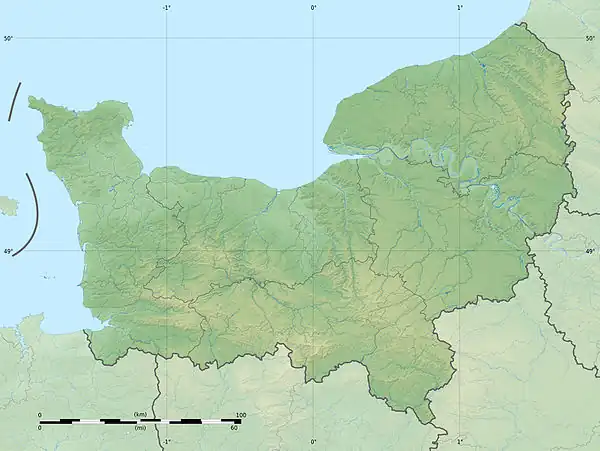

| Région | Normandie |

| Géographie | |

| Superficie | 2 255 ha |

| Compléments | |

| Protection | réserve naturelle, Natura 2000, ZNIEFF. |

| Statut | domaniale |

| Essences | Hêtre, Houx, Chêne sessile. |

Depuis 1976, elle est une réserve naturelle nationale gérée par l'Office national des forêts (ONF). Son intérêt réside dans la présence d'une sous-espèce endémique du carabe à reflet cuivré : le carabe doré à reflet cuivré, protégé au niveau national.

Géographie

Situation

Elle est située presque entièrement sur la commune de Montfiquet dans le Calvados, une petite partie débordant sur la commune de Cerisy-la-Forêt dans la Manche, à mi-chemin entre Saint-Lô et Bayeux sur la D 572, entre Cerisy-la-Forêt et Balleroy dans le Calvados.

Topographie et géologie

La topographie de la forêt est relativement plate. Les parties sud du massif de la forêt sont plus accidentées et plus hautes, atteignant un maximum de 143 mètres à proximité de Litteau, au contact du Pays Saint-Lois. L'altitude minimale est de 76 mètres à proximité de Montfiquet au sud[3].

Géologiquement, la forêt occupe un vaste plateau de schiste du Protérozoïque recouvert de terre.

Climat

Le climat de la forêt de Cerisy est de type océanique doux et humide. Les données climatiques sont comparables à celles des stations de Caen-Carpiquet, située à environ 35 km et plus accessoirement de Cherbourg-Cap de la Hague, située à environ 90 km, à « vol d'oiseau » de la Forêt de Cerisy. Au printemps, les périodes de trop fortes pluies peuvent occasionner une importante mortalité dans les peuplements des plants arboricoles. Les gelées de printemps peuvent, elles aussi, être préjudiciables aux jeunes plants. Des coups de vent violents jusqu'à 120 km/h peuvent avoir lieu cette forêt comme ce fut le cas lors des tempêtes de fin décembre 1999 en Europe, ce qui entraîna des dégâts dans les peuplements supérieurs à 25 m de haut.

Histoire

La forêt de Cerisy est le vestige d’un ancien massif qui s’étendait des faubourgs de Bayeux, aux hauteurs de Caumont au sud, aux rives de la Vire à l’ouest et à celle de la Tortonne au nord. Au XIe la forêt de Cerisy et les différentes forêts des alentours plus ou moins reliées entre elles (forêt du Tronquay, forêt de Saint-Paul-du-Vernay… ) formaient le grand massif de la forêt ducale de Bur. Au XIIe, sous Jean Sans Terre, le massif prend le nom de "forêt de Burleroy". En 1204, lors du rattachement de la Normandie à la couronne de France, il intègre le domaine royal. Au XVIIe siècle, les possessions royales ont bien diminué. La forêt de Burleroy ne comprend que 2 538 ha dont la forêt des Biards. Les forêts du Vernay et du Tronquay ont été cédées par Louis XIV en 1650 au Sieur de Choisy, pour alimenter la forge installée à Balleroy sur la Drôme, à la porte de la forêt[4].

La forêt de Cerisy a porté plusieurs noms :

- du XIe au XIVe : Le "Grand Buisson" ou la "Grande Forêt" .

- du XIVe au XVIIIe siècle : La "forêt des Biards".

- Après 1791 : La "forêt de Cerisy", qui devient bien de l'État.

Historiquement, on distingue une partie de la forêt de Cerisy :

- Le Bois l'Abbé (200 ha), situé au nord de la forêt sur Cerisy-la-Forêt, est donné en 1042 par Guillaume le Conquérant aux moines de l'abbaye de Cerisy. Après la Révolution, ce bois est réclamé par l'État, auquel il n'est rattaché qu'en 1846.

Le 5 septembre 1846, une ordonnance royale unifie les deux parties de la forêt de Cerisy et fixe le traitement de cette forêt en futaie de hêtres.

Les bombardements de 1944, les prélèvements pour les besoins de la guerre ont provoqué de graves dommages au massif forestier. Ainsi, tous les peuplements situés autour de l'actuel carrefour de l'Embranchement ne datent que des années 1960.

À noter d'ailleurs la présence de nombreux impacts de bombes dans toute la partie est du massif. Des caches d'armes sont également visibles.

Économie

La forêt constitua de tout temps une réserve de bois de chauffage pour toute la région.

La forêt servit à fournir en tan, issu des écorces de chêne, les nombreuses tanneries de la vallée de l'Elle du XIIIe siècle au XXe siècle. Chaque printemps, les pelards écorçaient les jeunes chênes avec une serpe et un os. Les écorces mises en bottes étaient séchées puis écrasées dans les moulins à tan. Dans le massif minier (Le Molay-Littry), l’étayage des galeries et la construction des infrastructures d’extraction ont également « réclamé » leur tribut à la forêt.

La gestion de la forêt

La forêt de Cerisy est une forêt domaniale, cela veut dire qu’elle fait partie du domaine privé de l’État. Ce dernier confie par la loi la gestion des forêts domaniales, dont celle de Cerisy, à un établissement public : l'Office national des forêts (ONF), héritier de l'ancienne Administration des Eaux et Forêts.

- Statut connexe

La forêt est classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, sous le no 250006468[2]. La zone couvre les territoires des communes suivantes : Litteau, Montfiquet, Bérigny, Saint-Georges-d'Elle, Balleroy, Vaubadon, Cerisy-la-Forêt, Molay-Littry, Bazoque et Le Tronquay.

Faune

On peut y apercevoir des cervidés tels que cerfs, chevreuils, mais également des sangliers, blaireaux, renards. Il est donc conseillé de faire très attention en promenade à ne pas perturber cette population mais aussi en voiture pour ne pas percuter un animal, les accidents n'étant pas rares.

L'avifaune de la forêt de Cerisy est diverse et variée. On peut y apercevoir notamment le Pic noir et le Pic mar, le Hibou moyen-duc, le Loriot d'Europe et beaucoup d'autres espèces, ce qui en fait un espace agréable pour les ornithologues avertis ou non. Les insectes sont aussi une grande richesse de cette forêt et notamment le carabe doré à reflet cuivré (Chrysocarabus auronitens ssp cupreonitens) endémique de la forêt[5] - [6] et dont la présence constitue l'une des raisons ayant contribué au classement en réserve naturelle. Il y a également de remarquables papillons. Pour les amphibiens, on peut trouver le Triton alpestre, le Triton palmé, la Grenouille agile ainsi que la Salamandre tachetée... Il y a également des reptiles comme la Vipère péliade ou le Lézard vivipare[7]...

Flore

La forêt de Cerisy est composée à 75 % de hêtre, 12 % de chêne et 3 % de pin sylvestre. On trouve aussi de nombreuses autres espèces d'arbres telles que le bouleau, le châtaignier, l'aulne glutineux... des arbustes : le houx, l'aubépine monogyne, le noisetier... et de nombreuses fleurs : l'euphorbe des bois, la digitale pourpre, l’anémone des bois sylvie...

Habitat

Il existe depuis le 1er juillet 2008 la Maison de la forêt et du tourisme qui présente la forêt de Cerisy, son histoire, sa faune et sa flore. L'équipe de la Maison de la forêt propose des animations pour groupes et individuels (sorties pédagogiques, sorties nature, randonnées patrimoine et ateliers enfants).

Tourisme

Située en Basse-Normandie, région peu forestière en dehors du département de l'Orne, la forêt présente un intérêt touristique pour le Pays saint-lois. De nombreux sentiers sont aménagés pour les promeneurs, un arboretum a été créé. L'étang du Titre est un rendez-vous des dimanches bocains.

Lieux remarquables

La forêt elle-même, est la première chose à apprécier à Cerisy et aux alentours, soit pour sa beauté, sa nature ou sa dimension légendaire. La circulation sur les routes offre déjà certaines opportunités, ainsi la route principale entre Cerisy-la-Forêt et Balleroy ne manque pas de charme « [...] ses longues branches forment une voûte, une tonnelle devrait-on dire, d'un si beau vert au printemps-été et d'un ton or à l'automne. »

On peut y découvrir une borne royale du XVIIIe siècle gravée d’une fleur de lys qui délimitait le domaine royal.

La route forestière de la Chênesse.

La route forestière de la Chênesse. L'étang du Titre.

L'étang du Titre. La borne royale.

La borne royale.

La forêt et ses environs

- Cerisy-la-Forêt est un village d'environ 940 habitants situé à l'ouest de la forêt. Son abbaye fut construite au XIe siècle sur l’emplacement d’un prieuré fondé en 510 par saint Vigor, évêque de Bayeux. C'est un monastère bénédictin.

- Le Molay-Littry est une ville d'environ 3 092 habitants située au nord de la forêt. La ville a accueilli la plus importante des deux mines de charbon de Normandie. Elle présente aujourd'hui un musée de la mine.

- Balleroy est un village d'environ 832 habitants situé au sud de la forêt. Son château fut édifié de 1626 à 1636 par François Mansart.

Autres lieux

- La maison de la Forêt et du Tourisme (expositions sur la faune et flore en forêt de Cerisy, métiers liés au bois, animations pour groupes et individuels).

- Le moulin de Marcy au Molay-Littry.

- Les jardins de Castillon.

- Les étangs de Planquery.

- Le jardin d'Elle à Villiers-Fossard.

- Le parc des Sources d'Elle.

.jpg.webp) Jardins de Castillon.

Jardins de Castillon.

Dame blanche de Balleroy

Le fantôme d'une jeune fille, morte renversée par un chauffard en 1960, hanterait la sortie de Balleroy, sur la route en direction de Cerisy-la-Forêt. Apparaissant les nuits pluvieuses, vêtue de blanc, paraissant avoir moins de vingt ans, elle demande à être déposée dans un village proche où vit sa mère, puis disparaît une fois traversé le carrefour de l’Embranchement[8]. L'histoire se rattache au mythe de l'auto-stoppeuse fantôme.

Le Varou

Autrefois, avant la révolution française, lorsqu’un crime était commis et que l’auteur demeurait introuvable, on avait recours à un moyen qui permettait quelquefois de le découvrir. Le prêtre de la paroisse prononçait un monitoire durant l’office du dimanche, pendant lequel le coupable ou ceux qui connaissaient son identité étaient menacés d’excommunication s’ils ne se dénonçaient pas.

La cérémonie était répétée trois semaines de suite. Si le coupable restait muet et ne s’était pas dévoilé, il était condamné à subir une terrible expiation. Pendant sept ans, à la nuit tombante et à dates fixes, il devait revêtir une peau de bête souvent de loup mais aussi de chèvre ou de mouton qu’on appelait la «hure» ou la «haire» et se transformait en animal. Il était alors comme poussé par une force surnaturelle et partait dans une course folle à travers les champs, les mares, les ronces et les broussailles. À chaque carrefour, un fouet invisible s’abattait sur lui. On dit que c’est Satan lui-même qui, chevauchant le pénitent, lui infligeait cette sentence. Le matin venu, le malheureux reprenait forme humaine mais brisé, éreinté, ensanglanté et tout crotté, il conservait ainsi les traces de sa nuit maudite. Il pouvait alors être reconnu, et devenait «l’homme qui porte le varou».

Il y avait un moyen de délivrer un homme qui portait le varou. Pour ce faire, il fallait lui sauter dessus et lui faire couler le sang entre les yeux. Il était alors délivré et retrouvait son état normal. Mais si on ratait son coup, la peine était reconduite pour sept nouvelles années.

On dit quelquefois que les varous seraient la métamorphose du corps de damnés parvenus à s’échapper des entraves de leurs tombeaux. Lorsque l’un d’entre eux, appelé à devenir loup-garou, commence à ressentir l’appel de sa destinée maudite, il dévore le suaire qui lui couvre le visage avant de faire entendre de pénibles et terrifiantes lamentations. Il soulève la terre qui recouvre son cercueil et surgit hors de sa tombe, accompagné des flammes de l’enfer.

Jadis, les curés prenaient grand soin de surveiller les cimetières pendant la nuit. S’ils entendaient quelques lamentations, s’ils constataient l’émanation de flammes ou si la terre était aussi haute sur une tombe qu’au jour de l’inhumation, il ne pouvait s’agir à coup sûr que d’un malheureux appelé à devenir loup-garou. Face à ce cas désespéré, aidé de son sacristain et armé d’une bêche neuve, le curé déterrait le cadavre tourmenté et lui tranchait la tête avant d’aller la jeter dans la rivière où elle allait connaître à jamais les tourments de l’enfer au fin fond d’un précipice.

Certains individus seraient devenus loups-garous après avoir passé un pacte avec le diable. Ils obtenaient alors le privilège de se transformer en animal de leurs choix ; le plus souvent en chien, en chat ou en cheval.

Dans le Bessin, on croit que les sorciers ont le pouvoir de transformer les hommes sur lesquels ils jettent leur dévolu, généralement en chien ou en loup. L’un d’entre eux, appelé Rongeur d’os, hanterait, la nuit, les rues de Bayeux.

Un loup-garou démasqué court d’énormes dangers. Tout échec dans une tentative tendant à le délivrer ou le simple fait de l’appeler par son nom d’homme reconduira sa pénitence pour sept nouvelles années. S’il est possible de tuer un loup-garou, on veillera cependant à n’utiliser que des balles bénites et à taire la chose. Sitôt mort, le loup-garou reprendra forme humaine, gardant néanmoins quelques séquelles de cette mésaventure telle sa grande taille due à l’allongement d’une de ses jambes[9].

La forêt dans la littérature

Le Roman de Renart fut composé de 1174 à 1250 par plusieurs auteurs, dont notamment Richard de Lison, un clerc qui raconte de manière romancée des faits d'intérêt local ayant pour décor les alentours de la forêt : « Renart se dirige vers le bois du Vernay mais lorsqu'il rencontre l'abbé Huon et sa meute, il retourne sur ses pas après avoir franchi deux fois la Siette et le Drôme (rivières de la forêt de Cerisy). Il rencontre Tibert le chat étendu sur un rocher dans le bois du Molay, tous deux décident de prendre la direction du Vernay pour aller chercher fortune dans l'enclos de Guillaume Bacon, « loing del castel desos la ville ». Or voici que survient ledit Guillaume Bacon, seigneur du lieu, Renart prend un chemin de traverse, Tibert grimpe sur un chêne. Bientôt se joint aux chasseurs, le prêtre du Breuil-en-Bessin qui fait route vers Saint-Martin-de-Blagny. Tibert réussit à s'enfuir « tot le chemin de Blagnié ». À hauteur de Tournières, entre la Chênée et la lande de Bernesq, il rencontre Renart qui n'en croit pas ses yeux. Il lui annonce son intention de l'emmener avec lui à Saint-Martin à « Blaengnié » où il diront l’office... ».

Notes et références

- Géoportail

- « ZNIEFF 250006468 - Forêt de Cerisy », sur Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Géoportail »

- Madame LAPLACE-DOLONDE, « Recherche historique sur la Forêt de Cerisy », Département de géographie - Université de Caen,

- La Normandie, Coll. La bibliothèque du naturaliste, pages 222, 223, Delachaux et Niestllé SA, Lonay (Suisse), 2003, (ISBN 2-603-01295-9).

- « Le réseau des réserves naturelles de Basse-Normandie » (consulté le )

- http://www.maisondelaforetdecerisy.com/fr/foret-de-cerisy/la-faune/default.asp

- Pascal Villeroy, Contes et légendes de Normandie, Normandie héritage

- « traditions populaires de la Normandie le varou », sur Persée

Articles connexes

Bibliographie

- L'Univers illustré no 22 du 16 octobre 1858, M. Gérome, Chêne de la forêt de Cerisy.