Houillères de Littry

Les houillères de Littry sont des mines de charbon situées dans l'ouest de la France sur la commune du Molay-Littry et autour de plusieurs villages voisins, en Normandie. Elles ont produit 2,5 millions de tonnes entre 1744 et 1880 puis de 1941 à 1949 pour alimenter l’industrie normande, en particulier les fours à chaux.

Leur exploitation a marqué l'économie et l’environnement local, notamment en favorisant l’essor agricole du Bessin, mais aussi le paysage avec ses terrils, cheminées carrées et puits de mine. Un musée de la mine préserve la mémoire de ce passé minier.

Géographie

Situation

Le gisement exploité s'étend sur Le Molay-Littry et les communes voisines, dans le nord-ouest du Calvados, à la limite du département de la Manche en région française de Normandie.

La concession connaît quatre périmètres différents au cours de son histoire : 1 920 km2 en 1744, 125 km2 en 1805, 100 km2 en 1853 et 8,44 km2 en 1942[1].

Les gisements houillers les plus proches sont Le Plessis-Lastelle à quelques dizaines de kilomètres au nord-est (70 000 tonnes extraites[2]), le bassin houiller du Boulonnais et du Nord-Pas-de-Calais au nord-ouest et enfin les mines de charbon de La Bazouge-de-Chemeré en Mayenne.

Géologie

Le gisement de Littry s'est formé il y a 280 millions d'années, au Saxonien[2]. Il est recouvert par des roches datées du Permien et du Trias et présente de rares affleurements. Le bassin houiller est morcelé en six cuvettes formées de lentilles de charbon discontinues[1].

Les bassins :

- Littry compte 25 puits dont 18 d'extraction ;

- Pelcoq compte 5 puits dont 4 d'extraction ;

- Noël compte 9 puits dont 5 exploités ;

- Floquet compte deux puits d'extraction ;

- Lance comporte un site de production ;

- Fumichon compte deux puits d'extraction.

Histoire

Première exploitation

La concession est accordée en 1744 au marquis de Balleroy[3]. La Compagnie des mines de Littry est constituée en 1747 et son siège social est implanté à Paris. Huit fosses sont en activité en 1835, l'essentiel de la production est assuré jusqu'en 1864 par les fosses Frandemiche, Sainte-Barbe et Saint-Georges. L'apogée est atteint vers 1840 avec un effectif d'environ 900 ouvriers et une production d'environ 50 000 tonnes de houille annuelles. Le bassin de Fumichon prend le relais entre 1840 et 1880[2].

Dans les premières décennies de son exploitation, la compagnie emploie de nombreux chevaux pour actionner les machines d'extraction et d'exhaure avant que ceux-ci ne soient remplacés par des machines à vapeur de rotation dès le début du XIXe siècle[4]. En l'an IX, Littry est la première compagnie à utiliser la vapeur pour remonter le charbon, devançant la Compagnie des mines d'Anzin[3].

Des mineurs de Littry (1804).

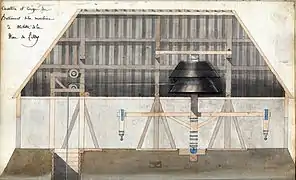

Des mineurs de Littry (1804). Coupe de bâtiment à molettes.

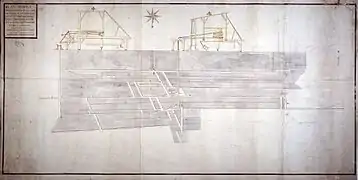

Coupe de bâtiment à molettes. Deux machines à molettes au début de l’exploitation, à gauche pour le pompage, à droite pour l’extraction.

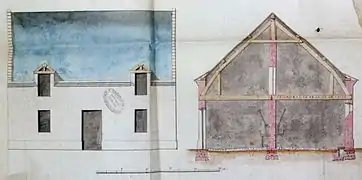

Deux machines à molettes au début de l’exploitation, à gauche pour le pompage, à droite pour l’extraction. Des écuries de Litrry.

Des écuries de Litrry.

En 1789, les travaux miniers des fosses Frandemiche, Sainte-Barbe et Saint-Georges sont reliés entre eux pour favoriser un aérage naturel et économique. Cela permet aussi d'accéder à l'ensemble des chantiers d'abattage, même si l'un des puits est rendu inaccessible par le gel[5].

La crise du charbon entre 1872 et 1875 fait grimper le prix du charbon anglais, relançant l'attractivité de la houille de Littry, mais le manque de travaux de recherches et de main-d'œuvre font que la production reste inférieure à la demande. Ce phénomène, cumulé et l'éloignement du bassin de Fumichon, provoquent le déclin des mines qui ferment le [6].

Le musée de la mine de Littry ouvre en 1907 à partir d'une collection d'outils et machines réunis par Sosthène Lefrançois[7].

Seconde exploitation

De nouvelles recherches de houille sont entreprises dans le bassin minier à partir de 1917, l'activité n'est pas relancée sur la commune de Littry, mais reprend entre 1941 et 1950 avec les puits I et II de Fumichon à La Folie et à Saint-Martin-de-Blagny. 80 000 tonnes sont extraites au cours de cette décennie pour compenser les pénuries engendrées par la Seconde Guerre mondiale et la Reconstruction[2].

Principales fosses

Fosse Le Sauvage

Le premier puits est en activité de 1743 à 1745. Il exploite une couche de 2,15 mètres à 10 mètres de profondeur[8].

Le deuxième puits est exploité de 1755 à 1762 à 27 mètres de profondeur[8].

Les deux puits sont remblayés en 1835 et ne laissent aucune trace au début du XXIe siècle[9].

Fosse de la Machine à feu

La fosse est active de 1749 à 1760. Elle exploite une couche de 2,15 mètres à 114 mètres de profondeur[8]. Le puits est comblé en 1835 et se situe sur la place du marché au début du XXIe siècle[10].

Le bâtiment de la pompe, désaffecté en 1803 et aménagé en une chapelle qui est inaugurée lors de la sainte barbe, en [11]. La chapelle de la Mine est mise en vente en 1881, à la liquidation de la société. Elle est rasée en 1907 pour agrandir la place du marché, tandis qu'un nouvel édifice est ouvert l'année précédente[12].

À proximité, se trouve l'obélisque rendant hommage à Monsieur Noël, ancien directeur des mines ayant développé l'activité grâce à l'utilisation de la vapeur[13].

Fosse Sainte-Barbe

Le puits de mine est creusé à partir de 1763, il est prolongé par des galeries reliées à deux bures. La houille est rencontrée en malgré des difficultés dues aux infiltrations d'eau. Vers 1784, le puits est directement arrondi jusqu'au terrain houiller et les bures sont abandonnés[14].

Le carreau de la fosse, étendu est bien desservi par le réseau routier, accueille les ateliers de mines comprenant forges et charpenterie, mais aussi le bureau de contrôle des recettes et le bureau de paie. Les travaux du fond de la fosse Sainte-Barbe atteignent le point le plus bas du basin minier vers lequel convergent toutes les eaux des fosses voisines, c'est pourquoi une machine à vapeur actionnant une pompe est installée pour assurer l'exhaure. En 1811, c'est une machine d'extraction à vapeur Périer qui est installée[5].

La fosse reste active jusqu’en 1864. Elle exploite une couche de 2,15 mètres à 120,75 mètres de profondeur[8]. La profondeur totale du puits est de 130 mètres, il est cuvelé sur toute sa hauteur et possède trois compartiments : extraction, exhaure et passage des mineurs[5].

Le , le cuvelage du puits se disloque rendant instable le terrain du carreau de mine qui menace de s'effondrer dans le puits avec les bâtiments et les machines. Le puits est alors renforcé dans l'urgence, mais la fosse doit être abandonnée[15].

En 1949, l'ancien puits s’effondre et sert de décharge, il est remblayé dans les années 1990. Au début du XXIe siècle le terril et l’emplacement du puits recouvert de gravats subsistent[16].

Vue générale (terril à gauche, puits sous les arbres).

Vue générale (terril à gauche, puits sous les arbres). L'emplacement du puits.

L'emplacement du puits. Le terril.

Le terril.

Fosse Saint-Georges

Cette fosse est creusée de à pour répondre aux besoins de la demande des fours à chaux en combustible. En 1784, l'extraction est assurée par une machine à molette actionnée par des chevaux. Ce dispositif est remplacé par une machine d'extraction à vapeur Périer dé 1800. Le charbon extrait est de très bonne qualité[5].

Le puits est initialement cuvelé dans les zones jugées instables, mais à la suite d'affaissements, il est entièrement cuvelé en 1807[5]. La fosse reste active jusqu’en 1863. Elle exploite une couche de 2,15 mètres à 110 mètres de profondeur[8].

Un important terril subsiste au début du XXIe siècle[10].

L’emplacement du puits Saint-Georges à gauche et son terril à droite.

L’emplacement du puits Saint-Georges à gauche et son terril à droite.

Fosse Frandemiche

La fosse est exploitée de 1759 à 1864. Ses vestiges sont mis en valeur dans la cour du musée de la mine[8].

Le musée construit sur la fosse.

Le musée construit sur la fosse. Les ruines des bâtiments.

Les ruines des bâtiments. Le puits.

Le puits. L'un des deux terrils.

L'un des deux terrils. La machine de rotation.

La machine de rotation.

Fosse Bénard

Le fonçage est entrepris au sud des trois fosses principales du bourg (Frandemiche, Sainte-Barbe et Saint-Georges) à partir de 1801. En , les ouvriers rencontrent une couche décevante. Une machine à molette est toutefois installée et une liaison avec la fosse Saint-Georges (distante de 60 mètres) est établie en 1803. La veine de charbon, morcelée en différentes poches est exploitée jusque fin 1857. Le puits est remblayé en 1862 et le terrain vendu en 1869[5].

Le puits de 117,8 mètres de profondeur s'est légèrement effondré au XXe siècle et se situe dans un jardin au début du XXIe siècle[17].

Fosse des Bosquet (Saint-Charles)

La fosse ouvre en , elle est équipée d'une machine à molette. Le puits d'une centaine de mètres de profondeur est creusé en deux ans[5]. À la suite des bons résultats de la fosse, la compagnie décide de faire bénir la fosse par Charles Brault, l'évêques de Bayeux et de la baptiser « Saint-Charles » le [18]. Elle ferme en 1841[5].

Fosse Noël

La fosse est baptisée du nom du directeur de la mine par la volonté de la compagnie de lui rendre hommage. Le fonçage commence en et s'achève en . Le directeur alors âgé de 71 ans descend avec son gendre et son petit-fils, ce dernier inaugure la fosse en donnant le premier coup de pioche symbolique dans la veine de charbon. Le puits, profond de plus cent mètres, est équipé d'une machine à vapeur en 1825. Le charbon extrait est de bonne qualité, mais les travaux se heurtent à des problèmes d'aérage. Une galerie de communication est alors creusée vers la fosse Saint-Charles pour créer un appel d'air. La fosse ferme en 1845, la veine de charbon étant épuisée dans son secteur[18].

Fosse Touvais

La fosse est creusée à Saon à partir du . Au mois de novembre suivant, un baritel est installé alors que le puits atteint les 40 mètres de profondeur. À la fin de l'année 1830, le charbon est rencontré à une centaine de mètres de profondeur et l'extraction démarre. En 1833, la fosse est en pleine activité et le baritel ne suffit plus à assurer la production, une machine à vapeur est installée pour le remplacer. Une cheminée de 24 mètres de haut est édifiée à l'été 1834. Le gisement de la fosse arrive à épuisement en 1856 et le puits est remblayé[18].

Le puits s'est ouvert entre 1932 et 1933, il est alors partiellement remblayé, puis complètement en 1945. Au début du XXIe siècle, subsistent la cheminée des chaudières et un enfoncement à l’emplacement du puits[19].

L'emplacement du puits.

L'emplacement du puits. Cheminée.

Cheminée. Le terril.

Le terril.

Fosse Dumartroy

La fosse est creusée à partir de l'été 1835. Elle porte le nom du vicomte Camus du Martroy, doyen des associés parisiens de la compagnie. Une veine de bonne qualité est atteinte en . La fosse ferme en 1857[18] - [15].

L'orifice du puits s'est effondrée en formant un cône d'une dizaine de mètres de diamètre, et profond de 16,5 mètres avant le niveau de l'eau. Il est comblé en 1971 et 1972 avec des balles de chutes de plastique. Au début du XXIe siècle, l’emplacement du puits forme un léger entonnoir d'où dépassent les balles[20].

Le terril.

Le terril.

Aspects sociaux

En 1792, le directeur Noël, particulièrement paternaliste, crée une caisse mutuelle pour les ouvriers. Il crée également une école, une chapelle et entretient de bonnes relations avec les instances religieuses. Son successeur et gendre, Phillippe Guillaume Lance, se montre plus autoritaire envers les mineurs qui se mettent en grève en 1838, deux ans et demi après sa prise de fonction. Les relations s'enveniment sous la direction de son fils Auguste qui démissionne en 1855. Ses successeurs sont quant à eux confrontés au déclin de la mine et subissent les exigences des actionnaires comme les grèves[21].

Production

La houille produite est transportée par charrette sur le réseau routier partant en étoile autour du bourg de Littry qui est ainsi relié à Isigny-sur-Mer (et à Port-en-Bessin-Huppain) en 1753, à Bayeux en 1792, d'autres routes sont ouvertes jusqu’en 1835. Sur 49 000 tonnes produites en 1838, seulement 1 300 tonnes sont consommées sur place. La zone de chalandise du charbon de Littry est principalement le département du Calvados et ne subit qu'une faible concurrence. Ainsi, vers 1840, le département consomme 42 000 tonnes de charbon local contre 11 000 tonnes de charbon anglais et 500 tonnes de charbon belge et Valenciennois[2].

Les applications du charbon de Littry sont assez variées. La manufacture royale de glaces de miroirs de Tourlaville est cliente de 1749 à 1817, la manufacture nationale de Sèvres l'employait également pour alimenter ses fours. La houille est également utilisée par les forges locales, mais aussi pour le chauffage domestique, ainsi le maire de Saint-Lô a organisé une distribution gratuite de charbon aux pauvres de sa ville. Pendant les guerres de la Révolution française le charbon est utilisé par plusieurs arsenaux de l'Ouest comme l'arsenal de Brest. La principale application du charbon de Littry reste l'alimentation des fours à chaux situés dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du bassin minier. Le combustible est également utilisé pour l'éclairage du phare de Gatteville, pour la fabrication du vitriol, pour alimenter diverses machines à vapeur et fours de briqueteries, tuileries. La compagnie alimente des usines à gaz parisiennes dans les années 1860, relançant l'activité, mais plusieurs clients cessent leurs commandes en 1874 puis en 1877 et la production de houille chute à 7 000 tonnes par an. Au total, 2,5 millions de tonnes sont extraites[2].

Impact économique

L'activité minière contribua à la croissance de l’industrie locale, notamment l'activité chaufournière et ainsi à l’essor agricole du Bessin. Le personnel comptait quelques mineurs professionnels venus d'autres bassins miniers et 85 % de paysans-mineurs locaux, dont 65 % de Littry même[2].

Après-mine

Un phénomène d'exode progressif s'est produit lors du déclin puis de la fermeture de mines. Ainsi, la population de Littry était de 2 482 habitants en 1841 auxquels s’ajoutent les 754 du Molay. En 1881, après la fermeture, la population de Littry est descendue à 2 058 habitants et celle du Molay à 699. Le paysage reste marqué par sept terrils, deux cheminées carrées et des orifices de puits. Un musée de la mine perpétue l’histoire du bassin[2].

En , le BRGM et la DRIRE de Basse-Normandie publient un rapport recommandant de démolir les vestiges de la fosse Fumichon et de reboucher sur toute la hauteur les anciens puits uniquement obturés par une dalle de béton[22].

Notes et références

- G. Maurin 2000, p. 11.

- Philippe Bernouis, « La mine de charbon de Littry, hier et aujourd’hui » [archive du ], (consulté le ).

- A. Lemenorel 1979, p. 245.

- Pierre Coftier, Hélène Bonnamy et Philippe Bernouis, « Chevaux d’industrie en Basse-Normandie : les exemples des houillères et des tuileries-briqueteries ».

- Pierre Coftier 2006, p. 21.

- A. Lemenorel 1979, p. 247.

- « Présentation du musée », sur ville-molay-littry.fr.

- « Le puits miniers », sur ville-molay-littry.fr.

- G. Maurin 2000, p. 25-26.

- G. Maurin 2000, p. 26.

- Pierre Coftier 2006, p. 131.

- Pierre Coftier 2006, p. 133-134.

- « L'obélisque », sur ville-molay-littry.fr.

- Pierre Coftier 2006, p. 20.

- Pierre Coftier 2006, p. 23.

- G. Maurin 2000, p. 24 et 93.

- G. Maurin 2000, p. 25.

- Pierre Coftier 2006, p. 22.

- G. Maurin 2000, p. 27 et 95.

- G. Maurin 2000, p. 28 et 95.

- A. Lemenorel 1979, p. 245-246.

- G. Maurin 2000, p. 33-34.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Louis-Étienne Héricart de Thury, Mémoire sur la houillère de Littry,

- Gaston Lavalley, Une émeute originale des mineurs de Littry en 1792, d'après des documents complètement inédits,

- A. Lemenorel, Une mine de charbon en Normandie: Littry : Ces mineurs de Littry, pionniers de l'Ouest (Annales de Normandie), (lire en ligne), p. 244-248.

- [PDF] G. Maurin, Gisement de houille de Littry, DRIRE Basse-Normandie, BRGM, (lire en ligne).

- Pierre Coftier, Mineurs de charbon en Normandie, XVIIIe-XXe siècles, (ISBN 2911855868).

- Philippe Bernouis, Le charbon en Normandie, Orep Editions, (ISBN 2815100983)