Forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers

Avec 4 600 ha, la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers (reste de l’antique « forêt de vicoigne »), situé au nord-ouest de Valenciennes, est le second massif forestier du département du Nord, loin derrière la forêt de Mormal (9163 ha) mais premier massif forestier du Parc naturel régional Scarpe-Escaut dont elle fait partie depuis 1967. C’est une forêt domaniale gérée par l’Office national des forêts (ONF).

| Forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers | ||||

.JPG.webp) Terril Sabatier Nord | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 50° 25′ 17″ nord, 3° 28′ 28″ est | |||

| Pays | ||||

| Région | Hauts-de-France | |||

| Département | Nord | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 4 600 ha | |||

| Longueur | 12 km | |||

| Largeur | 5 km | |||

| Compléments | ||||

| Statut | Forêt domaniale | |||

| Administration | Office national des forêts | |||

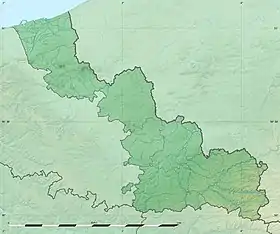

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nord

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| ||||

Les essences les mieux représentées sont le hêtre, le chêne pédonculé et sessile et le frêne commun.

On trouve aussi le charme commun, l'érable sycomore, le merisier, l'aulne glutineux et le pin sylvestre, ce dernier ayant été introduit à plusieurs époques dans le peuplement dont après la Première Guerre mondiale (vers 1920) alors que la forêt avait été entièrement détruite par une coupe rase.

Histoire

À l'époque mérovingienne et carolingienne cette région couverte de forêts et de marécages, riche en gibier, servait notamment de rendez-vous de chasse.

Ce sont les moines des abbayes de Vicoigne et Saint-Amand qui défrichèrent la forêt et la mirent en culture : on voit encore aujourd'hui des traces des anciens fossés de drainage du XIIe siècle.

La découverte de charbon, au XIXe siècle, représenta une première menace pour la forêt : une partie des bois fut rasée pour l'exploitation des mines, très consommatrices de bois. Le terril du Mont des Ermites apparut en 1832.

Au XXe siècle les fosses Sabatier, Lagrange et du Lavoir-Rousseau empiétèrent également sur la forêt. Elles ont modifié l'écosystème de plusieurs façons. Elles ont créé de vastes terrils miniers schisteux qui ont apporté des reliefs dans une forêt autrefois très plate, avec des coteaux secs et des sols filtrants, ainsi que des zones humides sur les zones de lagunage où ont été déposés des déchets miniers fins. Des affaissements miniers, dès 1950, ont localement transformé le paysage de manière tous aussi spectaculaire. Ainsi une petite mare à cochon, "la mare à Goriaux" est devenu un vaste étang où la forêt s'est noyée alors que le sol s'enfonçait sous l'effet des affaissements miniers. Cet étang est devenu une riche réserve ornithologique.

La forêt a aussi beaucoup souffert des guerres, dans la mesure où les armées y ont pillé les bois de construction et de chauffage ou s'y sont réfugiées ou cachées (source de "bois mitraillés"). Pendant la Première Guerre mondiale elle fut presque totalement rasée par les Allemands : en 1916 une coupe avait transformé les deux-tiers du boisement en coupe rase, et le reste était dégradé, ce qui explique, qu'on y trouve aucun arbre de plus de cent ans. En outre, la forêt a abrité un champ de tir (entre 1925 et 1950)[1] et un « important dépôt de munition »[2], avec donc de probables séquelles de pollution liées au plomb et au mercure[3] perdus par les munitions (cf. toxicité des munitions) sur le champ de bataille, durant les exercices sur le champ de tir, ou éventuellement après guerre par des munitions non-explosées corrodées.

Entre les deux guerres mondiales, on construit dans la forêt douze casemates destinées à être intégrées dans le dispositif défensif de la France contre une éventuelle invasion allemande : voir secteur fortifié de l'Escaut lui-même intégré à la ligne Maginot.

En , elle fut le théâtre de violent combats qui opposèrent la 1ère Division d'Infanterie française aux troupes allemandes.

C'est aussi une des rares forêts domaniales du Nord qui ait régressé depuis 1910, avec celle de Phalempin, en raison de l'urbanisation[4] et de l'emprise cédée à l'autoroute Lille-Valenciennes qui la traverse (sans mesures compensatoire en termes de connectivité écologique). Aujourd'hui, la forêt est protégée, mais les multiples usages qui en sont faits continuent à mettre sa biodiversité en danger.

Écologie

La forêt de Saint-Amand abrite de nombreuses espèces rares, menacées et protégées. C'est la seule (sur 10 forêts domaniales dans la région) a inclure (depuis 2006) une « réserve biologique domaniale intégrale » (RBI), sur 70 hectares qui sont ceux de l’ancien parc animalier de Raismes, transformée en îlot de sénescence conformément aux engagements et obligations de l'ONF en faveur de la biodiversité. La forêt va pouvoir sur cette parcelle retrouver un cycle normal de sénescence et régénération.

Grande faune

Les grands mammifères herbivores avaient disparu des grands massifs forestiers après la Révolution française, décimés.

Des chevreuils et sangliers, et localement des cerfs (en Forêt de Mormal) ont été réintroduits en forêts privées et domaniales après la dernière guerre pour satisfaire les besoins des chasseurs.

Selon l'ONF[5], une dizaine de spécimens de grands cervidés sont aujourd'hui de retours dans les 5 000 hectares de la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers, qui reste néanmoins éco-paysagèrement fragmentée par l’autoroute A23 et sa double clôture.

Aménagements

De nombreux itinéraires équestres, pédestres et de VTT ont été aménagés avec l’Office national des forêts (ONF), ainsi que des aires de détente et de pique-nique.

Parmi les sites les plus remarquables on note :

- La mare à Goriaux, étang créé par les affaissements miniers. C'est une réserve ornithologique créée le où ont été observées plus de cent espèces d'oiseaux.

- Le site de Sabatier, ancien terril que la végétation recolonise. Son sommet, à plus de cent mètres de haut, offre une vue panoramique sur la forêt et la région de Valenciennes.

- Le centre d'Amaury, ancien carreau de fosse aujourd'hui reconquis par la nature. Des espaces naturels et des plans d'eau permettent la pratique de la voile, du canoë et d'autres activités récréatives.

- Le camping du Mont des Bruyères

- La Maison de la forêt qui traite de trois thèmes : l'histoire, la vie et la protection de la forêt.

- La Trouée d'Arenberg (ou Pavé d’arenberg) est un secteur pavé régulièrement emprunté par la course cycliste Paris-Roubaix. Le site est un Site classé / site inscrit sur 50 ha environ[6].

Notes et références

- Archives départementales du Nord (ADN), Affaires militaires et anciennes, Correspondance Armée et les eaux et forêts, 1920-1950, Carton n°2.1 1925-1950

- Histoire d'Odomez, La bataille de l'Escaut

- À cette époque toutes les amorces de douilles ou d'obus étaient faites de fulminate de mercure.

- Jean-Jacques Dubois, 1989, Espaces et milieux forestiers dans le Nord de la France. Étude de biogéographie historique. Thèse d’Etat, Université Paris -I Panthéon-Sorbonne, 2 vol. (voir p302/1023)

- Source (Consultée 2008 06 08)

- ONF, Directive régionale d'aménagement du Nord Pas-de-Calais, 2006 (voir p 63)

Voir aussi

Bibliographie

- L. Durin, J. Duvigneaud, « Contribution à l’étude de la végétation de la bande fraisnienne de Baives-Wallers », Bulletin de la société botanique du Nord de la France, t 10, n°1 1957, Lille, CNRSInstitut de Botanique, 1957, pp 24–45.

Articles connexes

Liens externes

- (fr) PNR Scarpe-Escaut, Parc naturel régional Scarpe-Escaut / Index-Portail Web

- (fr) Geonames, Vue aérienne

- (fr) SIG-ONF, carte des lotissements de chasse de la Forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers (avec zonation des jours de non chasse) ; Plus de 860 parcelles, réparties en 9 lots de chasse, pour un total chassable de plus de 4 836 hectares en 2012 (PDF, 494 Ko)

- ONF, présentation Rapport de développement durable 2010 de l'ONF , 2011