Forêt de Montmorency

La forêt de Montmorency est un massif forestier de 2 200 ha dont 1 972 ha de forêt domaniale, situé dans le département français du Val-d'Oise, en Île-de-France. Elle forme avec les forêts de L'Isle-Adam et de Carnelle, au nord, l'un des trois principaux massifs forestiers domaniaux du Val-d'Oise. Située sur un ensemble de collines, elle domine Paris situé à quinze kilomètres au sud. Le massif est péri-urbain tant par sa position géographique que dans son rôle social : il est le cinquième plus fréquenté de la région Île-de-France avec quatre à cinq millions de visiteurs par an[5].

| Forêt de Montmorency | |||

Le château de la Chasse, au cœur du massif. | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 01′ 48″ nord, 2° 17′ 33″ est[1] | ||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Val-d'Oise | ||

| Géographie | |||

| Superficie | 2 200 ha | ||

| Altitude · Maximale · Minimale |

192 m 96 m |

||

| Compléments | |||

| Protection | ZNIEFF de type 1 et 2 et site inscrit[4] | ||

| Statut | Forêt domaniale | ||

| Administration | Office national des forêts | ||

| Essences | Châtaignier | ||

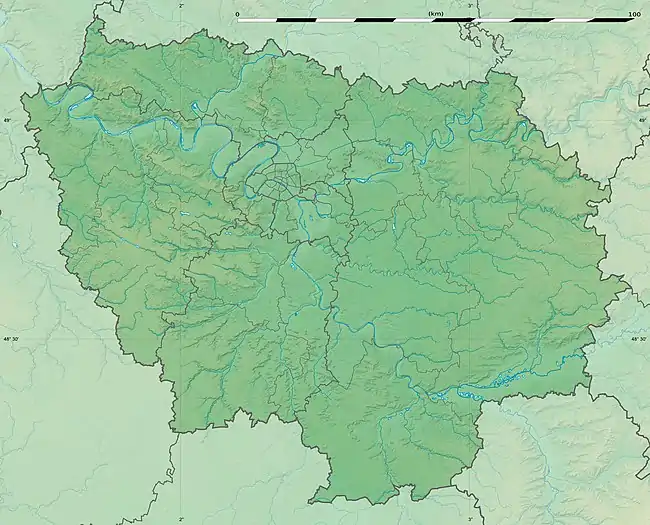

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||

Géographie physique

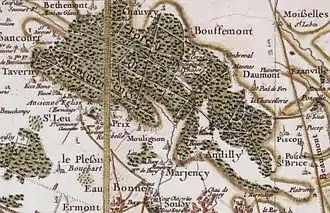

La forêt située entre la vallée de Montmorency et la plaine de France est profondément vallonnée et possède des bas-fonds très humides. Située sur une vaste butte-témoin de douze kilomètres de long et quatre kilomètres de large, elle est composée de trois collines atteignant 192 m d'altitude (près de la butte sableuse des Pins Brûlés). Plusieurs ruisseaux s'en échappent pour former le ru d'Enghien qui alimente les étangs à proximité du château de la Chasse et le lac d'Enghien, ainsi que l'Oise. Cernée par l'urbanisation de l'agglomération parisienne, elle ne possède plus que 4 km de lisière naturelle sur sa limite septentrionale en contact avec l'espace rural.

Géographie administrative

La forêt de Montmorency s'étend sur treize communes du Val-d'Oise :

Géologie

En surface, la butte-témoin est couverte de pierre meulière. En profondeur, se trouve la plus grande réserve de gypse d'Europe. Celle-ci est actuellement exploitée en souterrain par Lafarge et Placoplatre (Ex SAMC, Société anonyme de matériel de construction) et constitue la plus importante carrière souterraine de France, avec un million de tonnes exploitées par an[6]. Cette exploitation ne va pas sans danger, ni sans contestation de la part d'associations environnementalistes[7], à cause des risques liés d'effondrements en surface. On estimait en 2005 à plus de dix millions de mètres cubes le volume de galeries exploitées à remblayer sous la forêt[8]. Le Val-d'Oise est en effet le premier département producteur de gypse avec 50 % de la production nationale française[9].

La SAMC a dû procéder à la construction d'un accès souterrain à grand gabarit à partir de la Francilienne à Baillet-en-France, qui en fait le plus long tunnel routier privé de France[10]. La base aérienne et Centre de conduite des opérations aériennes (CCOA), QG des Forces aériennes stratégiques (FAS) de la dissuasion nucléaire aérienne française, est installé sous la forêt à Taverny depuis 1957 dans d'anciennes carrières de gypse.

Histoire

La forêt recèle plusieurs sites attestant une occupation durant la préhistoire[11].

Alors que la plupart des forêts d'Île-de-France étaient constituées de chênes à la fin du Moyen Âge, la forêt de Montmorency fut, elle, plantée de châtaigniers nécessaires à la confection d'échalas pour les nombreux vignobles des environs (le châtaignier fournit un bois quasi-imputrescible, idéal pour cet usage).

Le bois était également utilisé pour le chauffage ou encore la confection de cerclages de tonneaux. Au début du XXe siècle, des forestiers vivaient encore avec leurs familles dans des huttes aménagées. La forêt est restée entièrement privée jusqu'en 1933, et morcelée entre diverses propriétés de dimensions très variables. Elle est devenue presque entièrement forêt domaniale en 1980.

Jean Jacques Rousseau la fréquenta assidûment de 1756 à 1762, tel qu'il l'indique dans le livre 9 des Confessions : "... et je comptais bien que la forêt de Montmorency qui était presque à ma porte, serait désormais mon cabinet de travail."

La forêt de Montmorency reçoit entre 3,7 et 6,0 millions de visiteurs annuels (chiffres 1998-99), ce qui la place au cinquième rang des forêts d'Île-de-France en termes de fréquentation[12].

Faune et flore

Flore

Composée à 90 % de taillis de châtaigniers, plantés massivement au cours du XVIIIe siècle, surexploitée durant le XXe siècle, la forêt n'a été acquise par l'État qu'entre 1970 et 1980. Au vu du vieillissement général des peuplements, elle fait depuis cette date l'objet d'un vaste programme de réaménagement à très long terme (180 ans) par l'Office national des forêts (ONF) afin de créer une futaie plus propice à la promenade, et d'améliorer l'accueil d'un public très nombreux. Elle constitue en effet le premier massif boisé d'importance au nord de Paris.

On y retrouve les principales essences présentes en Île-de-France : le châtaignier (90 %), le chêne, le hêtre, le bouleau, le pin sylvestre et quelques autres résineux. Des essences spécifiques à certains milieux ont également été plantées par l'ONF : le merisier ou encore l'érable sycomore dans les bas-fonds humides. La forêt abrite également l'osmonde royale, fougère protégée pour sa rareté.

La forêt abrite de nombreux milieux humides. La tourbière de la Cailleuse a fait l'objet d'un inventaire écologique révélant de nombreuses espèces de coléoptères et lépidoptères remarquables, ce qui a entraîné sa préservation.

L'ONF procède au renouvellement progressif des peuplements par l'utilisation d'une technique sylvicole de régénération respectant les classes d'âge. elle permet de maintenir un équilibre entre arbres jeunes et âgés. Les châtaigniers, surreprésentés et avec une durée de vie moyenne de soixante-dix ans, sont en partie remplacés par des chênes, qui peuvent atteindre cent cinquante à deux cent cinquante ans.

La régénération des châtaigniers se déroule selon deux méthodes différentes. La première est celle de la régénération naturelle, par la germination des graines (châtaignes) puis par l'élimination des autres essences qui gêneraient les jeunes châtaigniers. La seconde consiste à couper les châtaigniers qui poussent par cépée, c'est-à-dire en taillis. Une cépée coupée repousse naturellement, fournissant un bois de grande qualité. Le nombre de chênes étant insuffisant, contrairement aux massifs de L'Isle-Adam et Carnelle, les jeunes chênes implantés proviennent de pépinières. Des coupes d'éclaircie sont également pratiquées ; elles permettent aux arbres les plus beaux de prospérer par l'élimination des moins beaux sujets alentour. Pour cela, la technique du martelage est utilisée. Elle consiste à marquer de coups de marteau les arbres à abattre. Certains arbres morts sont conservés pour favoriser des milieux écologiques spécifiques, présentant un intérêt en vue de l'habitat : ils accueillent de nombreux oiseaux et insectes.

La régénération du massif nécessite parfois des coupes importantes, qui restent incomprises du public par la nudité radicale de parcelles qu'elles entraînent. Ainsi début 2007, une coupe massive de seize hectares d'arbres vieillissants s'est déroulée à proximité du domaine de Bois-Corbon, entre la route de la Croix-Blanche et la route des Parquets. Cette superficie est replantée de quatre hectares de chênes tandis que six hectares sont destinés à la régénération naturelle de châtaigniers et six autres à la repousse de cépées[13].

Faune

La faune est pour l'essentiel constituée de chevreuils, sangliers, renards et blaireaux. Le sanglier est en forte recrudescence ; il laboure chaque parcelle et peut être fréquemment aperçu hors de la forêt, provoquant de nombreux dégâts dans les terrains cultivés. Les divers petits massifs forestiers privés autour de la forêt domaniale seraient de véritables viviers à sangliers, car exempts de chasse. On l'aperçoit parfois même à proximité des zones habitées. À titre anecdotique, un sanglier est même entré dans un bar de Taverny au printemps 2007[14].

La forêt compte également des oiseaux endémiques en Île-de-France comme les bécasses et des batraciens.

La chasse

La chasse en forêt est directement gérée par l'ONF. L'organisation de la chasse est placée sous la responsabilité d'un technicien qui doit mettre en œuvre d'importants dispositifs de sécurité. Une estimation du nombre d'animaux du massif est réalisée annuellement. Elle permet de réaliser un plan de chasse, qui doit ensuite être agréé par le ministère de tutelle. Douze jeudis de chasse ont eu lieu en 2007, permettant l'abattage d'environ cinquante chevreuils et deux-cents sangliers. Ce nombre ne fait que limiter l'accroissement de cette dernière espèce. Le renard est également en forte progression mais demeure peu chassé.

Les accotements sont régulièrement élagués afin de préserver la faune entomologique et de mieux sécuriser les lignes de tirs lors des chasses[15].

Gestion forestière

La gestion de la forêt par l'ONF s'inscrit dans un plan d'aménagement de 2004 à 2023, élaboré à la suite d'une vaste étude qui a permis un état des lieux exhaustif des peuplements du massif. L'ONF a pour mission d'assurer la pérennité du massif grâce à son entretien tout en garantissant un développement durable. Elle se doit de concilier l'intérêt sylvicole avec l'intérêt du public. Son principal objectif est l'accueil du public, comme toutes les forêts dites périurbaines. Elle assure par ailleurs une mission de production de bois, dont la vente aux exploitants forestiers couvre partiellement le financement de l'entretien et de la préservation du massif.

Le plan d'aménagement de la forêt voisine de L'Isle-Adam s'est achevé en 2006, celui de Carnelle s'est achevé fin 2007[16].

La gestion forestière prend aujourd'hui en compte le développement durable, c'est-à-dire les enjeux biologiques et écologiques, ce qui n'était pas le cas il y a seulement trente ans. Plus spécifiquement dans le massif, les milieux écologiques spécifiques comme les tourbières sont protégées. Le débardage à cheval fait partie des méthodes naturelles employées pour l'entretien du massif, en partenariat avec les haras nationaux.

Seuls trois agents patrimoniaux de l'ONF sont basés en permanence en forêt, occupant des fonctions plutôt transversales. Avec cinq autres fonctionnaires du département, ils assurent à la demande l'entretien des forêts privées ou dépendant de collectivités du Val-d'Oise. Ils interviennent par ailleurs sur trois massifs propriété de l'agence des espaces verts de la région, la forêt d'Écouen, la Butte-Pinson et le massif forestier des Buttes du Parisis[17].

Gestion administrative

Forêt domaniale, le massif est la propriété de l'État français, qui en délègue la gestion à l'Office national des forêts. L'État assure le financement de l'entretien mais les collectivités locales sont également associées aux décisions : les communes limitrophes du massif ainsi que certaines communautés d'agglomération auxquelles elles appartiennent, la Communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM) et Val-et-Forêt. Le Conseil départemental du Val-d'Oise participe également à l'effort financier : en 2007, ce dernier a par exemple versé 225 000 € à l'ONF au titre de l'exercice 2007 pour l'ensemble du massif des Trois forêts. Les subventions couvrent pour une large part les nécessaires équipements destinés à l'accueil du public ainsi que les travaux d'aménagement et de réfection des routes forestières[18].

Cependant, la multiplicité des décisionnaires rend la gestion difficile ; cette situation a poussé le Conseil général à proposer en 2002 la mise en place d'un comité de gestion patrimoniale de la forêt de Montmorency, destiné à proposer des aménagements et études répondant aux attentes du public. Composé d'élus, d'associations naturalistes et d'usagers, il se réunit deux à trois fois par an sous la présidence de Jean-Pierre Enjalbert, maire de Saint-Prix, au siège de l'unité départementale de l'ONF au domaine de Bois-Corbon, en forêt.

Avec cinq millions de visiteurs par an et en moyenne deux mille visites annuelles à l'hectare, l'accueil d'un public important doit se faire sans mettre en péril l'intégrité du massif. Le comité se doit donc de mettre en œuvre des aménagements spécifiques afin de préserver les milieux les plus sauvages, mieux canaliser les flux de visiteurs et éviter la dérive de la forêt en vaste parc public[19].

Les massifs forestiers franciliens sont soumis à d'intenses pressions foncières et urbaines. Cette situation a poussé les élus de la région à favoriser le classement des principaux massifs boisés en « forêts de protection », statut qui améliore la gestion et la préservation des massifs contre l'implantation d'infrastructures routières ou lignes à haute tension par exemple. Une procédure de classement de la forêt de Montmorency a été lancée sur l'initiative du maire de Saint-Prix ; mais cette procédure peut nécessiter plusieurs années.

En attendant, des négociations se sont déroulées au sein du Conseil général du Val-d'Oise afin de limiter au maximum l'impact de voies routières nouvelles. La déviation de la route départementale 909 à Montlignon se réalisera par exemple au prix de l'abattage de deux hectares environ de bois, de plus classés d'intérêt communautaire au titre de la directive européenne « Habitats ». Ceux-ci seront remplacés par six hectares, avec pour objectif à moyen termes de reverser cinq hectares pour chaque hectare abattu[20].

Afin de mieux gérer les inévitables conflits d'intérêts entre usagers de la forêt, une brigade équestre de deux cavaliers formés par l'ONF a été créée en 2002. Elle a pour mission l'information, la prévention et la surveillance du massif. Circulant six mois par an, elle est financée par le département du Val-d'Oise, et pour une petite part, par les communes voisines du massif.

Fin 2004, une demande de classement du massif en forêt de protection a été demandée au préfet du Val-d'Oise par le conseil municipal de Saint-Prix. Ce classement a pour objectif de mieux maîtriser la gestion du massif en y interdisant les projets d'infrastructures, de lignes à haute tension ou d'urbanisation afin d'en assurer la pérennité, à l'image des massifs de Fontainebleau ou de Rambouillet par exemple[21]. Cette demande est depuis soutenue par la plupart des communes concernées[22]. L'étude du projet par une chargée de mission a commencé fin 2009[23]. Le 26 novembre 2010, le conseil général vote à l'unanimité la demande de classement, ainsi que celle des massifs voisins de L'Isle-Adam et de Carnelle, le département demeurant le seul de la région ne possédant aucun massif classé forêt de protection. Toutefois, la commune de Chauvry a voté contre, estimant ce classement en contradiction avec les activités présentes sur le massif, telle que l'exploitation du gypse, et la commune de Domont a également choisi de rejeter ce classement, afin de pouvoir agrandir le terrain de golf situé en forêt[24] - [25].

Durant l'automne 2010, une pétition est également lancée, réclamant un moratoire sur les coupes intensives, face à l'accélération du déboisement de la forêt, et le classement du massif en forêt de protection. En effet, entre 2005 et 2009, l'ONF a augmenté de 110 % son rythme d'exploitation, passant de 10 500 m3 de bois coupés par an à 21 000 m3. Cette évolution provoque la multiplication des parcelles déboisées et laissées à l'abandon, sans replantation d'arbres parfois durant plusieurs années[26]. Un moratoire concernant les coupes rases durant la saison 2011-2012 est finalement décidé à la suite d'une réunion entre l'ONF et le Conseil général du Val-d'Oise[27].

Aménagement

La forêt est sillonnée de divers sentiers thématiques.

Le sentier des lisières d'une longueur de vingt-sept kilomètres a vu sa signalétique achevée fin 2007. Proposé par des élus de Saint-Leu-la-Forêt et approuvé par le comité de gestion patrimoniale, il fait le tour du massif et met en lumière les spécificités environnementales et urbaines de la forêt, présentant la diversité du patrimoine des communes frontalières.

Un chemin du philosophe[28] avec un parcours en onze sites a été aménagé en 2006 autour du château de la Chasse. Il incite les randonneurs à la réflexion sur les richesses historiques, littéraires, spirituelles et botaniques de ce secteur de la forêt[29].

Le massif a vu également des projets plus innovants mis en œuvre : préparé en décembre 2003, un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite a été inauguré le 25 novembre 2006 sur les territoires des communes de Bouffémont et Chauvry, le premier du département, sur une idée originale d'une association de randonneurs, « la galoche bouffémontoise ». D'une longueur de cinq kilomètres à terme, doté d'un balisage et d'aires de repos adaptés, il dispose de places de stationnement adaptées à proximité. Le sentier a été pour partie financé par l'agence régionale des espaces verts et l'Union européenne[30].

Lieux remarquables

Le château de la Chasse

Au cœur de la forêt, le château de la Chasse est un petit château féodal (il s'inscrit dans un carré de vingt mètres de côté) édifié au XIIe siècle par Mathieu de Montmorency. Flanqué de quatre tours rondes de six mètres de diamètre, curieusement tronquées, il constitue un tableau pittoresque entre ses deux étangs souvent embrumés.

Eginhard, chroniqueur de Charlemagne, décrit déjà à cet emplacement un château fort imprenable et dénommé « Castellum de Chassia », du mot gaulois cassanos, le chêne.

Propriété de la famille des Montmorency, placé au cœur d'un domaine giboyeux, le château fut le rendez-vous de chasse de personnages illustres : Louis X le Hutin, Philippe VI de Valois, Jean le Bon, Charles V, Louis XI, François Ier et Henri II. En 1728 le petit-fils du Grand Condé fit couper les tours et les fit aussi recouvrir de tuiles. Classé monument historique en 1933, le château est devenu la propriété de l'ONF en 1973.

Le château constitue aujourd'hui le pôle majeur d'animation de la forêt. Il ne se visite pas, mais le rez-de-chaussée a été aménagé pour recevoir les groupes scolaires ou organiser des expositions thématiques temporaires. En 2007, une cinquantaine de journées ont été consacrées au public scolaire. Une grande fête de la forêt avec diverses animations est par ailleurs organisée mi-septembre. Des sorties à thème sont également organisées ; en 2007, trois dimanches de pêche ont été initiés dans les étangs environnants.

Deux sentiers pédagogiques sont aménagés au départ du château, l’un sur l’écologie forestière, l’autre sur les techniques sylvicoles. Une mise en valeur du site grâce à des panneaux, une remise en état du chemin de ronde de l'étang avec revégétalisation du site est partiellement financée par le groupe Ikea[31].

La fontaine Sainte-Radegonde

Située dans le domaine du château de la Chasse, la fontaine Sainte-Radegonde est la plus célèbre des sources de la forêt. Son eau était censée guérir la stérilité. Rien ne prouve néanmoins la venue de la reine Radegonde en ce lieu. La forêt de Montmorency, et tout particulièrement les abords du château de la Chasse et de la fontaine Sainte-Radegonde, était au XVIIIe siècle une destination de promenade favorite de Jean-Jacques Rousseau qui venait y herboriser.

« Je comptais bien que la forêt de Montmorency, qui était presque à ma porte, serait désormais mon cabinet de travail[32]. »

Le cimetière de Bosc

À peu de distance du château, on peut voir un émouvant petit cimetière noyé dans la végétation. Louis-Augustin Bosc d'Antic (1759-1828) était un passionné d’histoire naturelle, élève du Jardin royal des plantes où il suivait les cours de Jussieu, et ami des Girondins durant la Révolution française.

Il accueillit plusieurs Girondins au prieuré de la fontaine Sainte-Radegonde en 1793, dont les Roland qui connaîtront une fin tragique (madame Roland fut guillotinée en novembre 1793 et son mari se donna la mort). Bosc se fera inhumer en 1828 dans ce vallon de la forêt auquel il était particulièrement attaché et y repose avec sa femme, sa fille et plusieurs parents.

La tour du Plumet

Cette tour, qui date de 1863, est l'œuvre du baron Joseph Louis Léopold Double. Elle fut restaurée par France Télécom, opérateur de téléphonie mobile, à la suite de l'installation d'un relais à son sommet. Elle fut alors inaugurée en 1998.

L'étang Marie

Il s'agit en réalité de deux étangs, situés au nord de Saint-Prix. Le plus grand n'a que 300 m2 environ de superficie ; le plus petit compte une île en son milieu. Les deux étangs sont traversés par le Ru de Corbon, mais ils sont également alimentés par deux sources. Ces dernières se présentent comme des petites mares forestières et sont apparemment appréciées par les sangliers, à en juger par les traces. L'étang Marie aurait été réaménagé en 1854 par le paysagiste Louis-Sulpice Varé pour le baron Léopold Double[33].

Le domaine du Bois Corbon

Ce domaine de l'ONF est délimité par les routes de la Fontaine des Fièvres (à l'ouest), la route du Milieu (au nord), la route du Plumet (à l'est) et la route des Parquets (au sud). Le domaine abrite un petit château de chasse, que l'ONF utilise pour des services administratifs, ainsi que deux maisons forestières. Ces bâtiments du XIXe siècle se caractérisent par une architecture pittoresque faisant recours à la meulière, aux briques et aux éléments en bois sculpté. Le domaine est entièrement clôturé et interdit au public. Des visites ont été proposées à des rares occasions, comme la journée de l'arbre qui n'existe plus; les journées du patrimoine n'en faisant pas partie. La maison de garde à l'une des entrées du domaine, au Carrefour du Chêne Creux, permet de se faire une idée des autres bâtiments.

L'Étang Godard

Au cœur de la forêt, cet étang porte le nom de la famille du célèbre musicien du XIXe siècle Benjamin Godard. C'est le lieu de convergence de nombreux sentiers, formant le rond-point du Camp de César, au départ de Taverny ou de Saint-Leu-la-Forêt. Il est une halte et un point de repère pour les amateurs de jogging ou de promenade.

Le pont du diable

Ce pont se situe en lisière de forêt, sur les hauteurs de Taverny, à une altitude de 170 m environ. Il permet au Boulevard du Midi, route forestière, d'enjamber une ravine dans le prolongement nord de la route du Val Soutoureux. Cependant, ce pont n'a pas d'utilité réelle par rapport à l'effort considérable qu'a dû coûter sa construction et le remblayage à son approche, au XVIIe siècle: il était destiné à desservir un château qui finalement n'a jamais été construit.

Le Chemin du Philosophe

Ce sentier de 2,5 km dont le point de départ est situé à proximité du château de la chasse dessert onze sites destinés à la réflexion philosophique illustrés de citations de philosophes ou d'écrivains. Le circuit comprend deux sites à caractère historique, la fontaine Sainte-Radegonde et le cimetière de Bosc, un cadran solaire analemmatique (horizontal au sol indiquant l'heure par l'ombre de la personne) et des œuvres d'art.

Pour approfondir

Bibliographie

- Jean-Pierre Hervet, Guide des forêts du Val-d'Oise, Rennes/Paris/Cergy-Pontoise, Ouest-France, , 55 p. (ISBN 2-7373-1896-3)

- « Chemin faisant, la forêt de Montmorency se protège », Vivre en Val-d'Oise, no 104, , p. 14-21

- Andrée Corvol et Anne-Laure Sol (dir.), Histoires d'arbres : usages et représentations des forêts de Carnelle, Montmorency et L'Isle-Adam, L'Isle-Adam/Montreuil, Gourcuff-Gradenigo / Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq, , 240 p. (ISBN 978-2-35340-124-6)

Articles connexes

Liens externes

- La forêt de Montmorency sur le site de l'ONF

- Exposition en ligne consacrée à la forêt de Montmorency

- [PDF] Sentier des lisières de la forêt de Montmorency, édité par le conseil général du Val-d'Oise, brochure de 24 pages.

Notes et références

- Coordonnées relevée au château de la Chasse, à l'aide de Google Maps

- « ZNIEFF 110001772 - CHATEAU DE LA CHASSE 1ère génération », sur INPN (consulté le )

- « ZNIEFF 110001771 - FORET DE MONTMORENCY 1ère génération », sur INPN (consulté le )

- [2] - [3]

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, No 104, juillet-août 2007, p. 15.

- Société Française de Chimie - Situation française en 1996.

- Les Verts Val-d'Oise - Commentaires pour l'enquête publique sur l'exploitation du gypse sous la forêt de Montmorency (2000)

- DDE du Val-d'Oise - Les déchets du BTP, chapitre 2 bis

- « Quid 2007 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Intervention d’Yves Cochet, alors ministre en poste, le 23 octobre 2001. (document RTF)

- André Bogard in Bulletin de la Société préhistorique française - Un faciès nouveau de la Forêt de Montmorency , 1944

- [PDF] La fréquentation des forêts publiques en Île-de-France, CREDOC, p. 33

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 19.

- Le parisien - Le sanglier égaré s'engouffre dans le restaurant, article du 28 février 2007

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 20-21.

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 17-18.

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 21.

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p. 15.

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 16.

- Magazine Vivre en Val-d'Oise, op. cit., p 17.

- Le Parisien - Des forêts mieux protégées, article du 16 mai 2009

- Site municipal de Saint-Prix - Demande de classement de la forêt domaniale de Montmorency en forêt de protection

- DDT du Val-d'Oise - Forêts

- Le Parisien - Domont préfère le golf à sa forêt, article du 3 juillet 2010

- Le Parisien - Vers une meilleure protection de la forêt, article du 27 novembre 2010

- Le Parisien - Une pétition pour sauver la forêt, article du 4 octobre 2010

- Le Parisien - Les coupes en forêt de Montmorency sont suspendues, article du 16 juillet 2011

- Association du chemin du philosophe

- [PDF] Guide du chemin du philosophe

- [PDF] L'Isle-Adam pour la Sauvegarde de l'Environnement et des Forêts - Bulletin n°8, octobre 2009

- IKEA - Partenariats

- Les Confessions Livre IX

- « Les points d'eau » (consulté le ) sur le site « Valmorency »