Stratégie nationale bas carbone

La « stratégie nationale bas carbone » (SNBC), ou « stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone », est une feuille de route pour la France, publiée en . Elle vise la transition (transition énergétique) vers une économie et une société « décarbonée », c'est-à-dire ne faisant plus appel aux énergies fossiles, de manière à réduire ou supprimer la contribution de la France au dérèglement climatique (contribution qui passe notamment par l'émission de gaz à effet de serre à partir des combustibles fossiles, et la dégradation des puits de carbone).

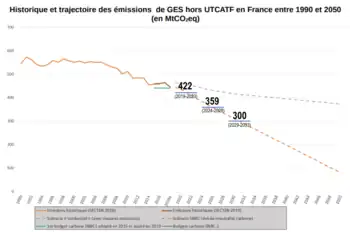

Elle doit permettre à la France d'honorer ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux horizons 2030 et 2050 et pour cela vise à porter les émissions de gaz à effet de serre à 140 millions de tonnes (contre près de 600 millions de tonnes en 1990, soit quatre fois moins), en une à deux générations ce qui nécessite d'amplifier le rythme actuel de réduction, pour le porter à 1,8 % par an (contre 3 % en 2015). Le pays doit tendre vers la neutralité carbone en 2050.

C'est, avec la stratégie nationale pour la bioéconomie et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, l'une des stratégies découlant de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle « complète le plan national d'adaptation au changement climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ».

Sa première révision était prévue en 2018. Le projet de SNBC révisée (SNBC2) est finalement ouvert à consultation du public en 2020 (du 20 janvier au 19 février) et la nouvelle stratégie est adoptée par décret le (avec des budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033). Une deuxième révision (SNBC 3) est attendue en 2023.

Objectifs

La SNBC s'inscrit dans les engagements nationaux[1], internationaux et européens (paquet énergie climat, règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique 04/C…), des grandes conférences sur le Climat et l'environnement (depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992).

Elle pose pour objectifs une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (de 1990 à 2030) et une division par quatre des émissions nationales de gaz à effet de serre de 1990 à 2050 (« facteur 4 »). Cet objectif est toutefois à revoir à la lumière de l'objectif européen d'une réduction de 55 % à l'horizon 2030 par rapport à 1990[2].

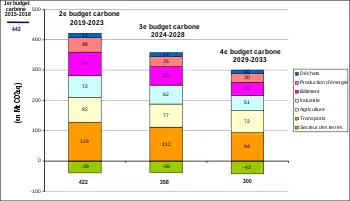

Pour cela, des orientations stratégiques et des objectifs temporels sont traduits en « plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” ». Ces plafonds seront fixés par décret et mis à jour pour des périodes et horizons temporels successifs (périodes de 4 puis 5 ans) [3], avec pour chaque période une trajectoire de réduction des émissions carbonnées déclinée « à titre indicatif par grands domaines d'activité (transport, logement, industrie, agriculture, énergie, déchets) »[3] : « Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 sont fixés respectivement à 442, 399 et 358 Mt de CO2eq par an, à comparer à des émissions annuelles en 1990, 2005 et 2013 qui étaient respectivement de 551, 556 et 492 Mt de CO2eq »[4].

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) doit être compatible avec la SNBC.

SNBC 1

Travaux préparatoires

Des scénarios prospectifs pour les principaux secteurs concernés (énergie, logement, transport, agriculture, forêt, etc.) ont permis de dresser un état des lieux afin d'établir la stratégie. Parmi ceux-ci figurent un scénario « tendanciel » (défini au regard des politiques existant au ) et un scénario « de référence » tenant compte des mesures nouvelles adoptées depuis le ou techniquement crédible conduisant à une réduction des émissions directes et indirectes des émissions[5]. En 2015, le projet de SNBC fait l'objet d'une consultation du Conseil national de la transition écologique (CNTE), d'un Comité d'expert (institué par l'article 177 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) et des collectivités, par l'intermédiaire du Conseil national d'évaluation des normes. Une consultation publique a lieu du au , à la suite de laquelle la ministre Ségolène Royal présente cette « stratégie nationale bas carbone » le au Conseil des ministres, peu avant la tenue à Paris de la COP 21.

Contenu de la stratégie

| SNBC 1 Période | Budget carbone[6] (en Mt de CO2eq par an) |

|---|---|

| 2015-2018 | |

| 2019-2023 | |

| 2024-2028 |

La SNBC fait l'objet de l'article 173 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte[7] - [3], dite loi TECV. Un décret du 19 novembre 2015[6] en précise les trois premiers « budgets carbone » (pour les périodes 2015-2018 ; 2019-2023 et 2024-2028)[3]. La Loi TECV fixe des plafonds d'émissions à ne pas dépasser, dits « budgets carbone » sur plusieurs années avec des objectifs sectoriels.

Le « premier budget carbone » (2015-2018) devait limiter les émissions françaises à une moyenne de 442 Mt éq.CO2 par an sur la période, mais il a été dépassé dès 2016 (principalement à cause du BTP (objectif dépassé de 11 % en 2016) et à cause des transports dont les émission étaient 6 % trop élevées par rapport à son objectif "carbone", sans doute en partie à cause des bas prix du pétrole à ce moment).

La stratégie devait être révisée avant fin-2018 pour la période 2019-2023 (2e période de la stratégie nationale bas-carbone) après une consultation publique fin 2017.

En 2020, un rapport d'évaluation environnementale stratégique de la SNBC (telle que publié en décembre 2018), est produit (son résumé technique et ses scénarii de référence, réalisés avant 2018 ont été intégrés dans un rapport et résumé en 2020 (après avis de l'autorité environnementale émis en mars 2019). La mise à jour des scénarios de référence, fin 2019, n'a eu que peu d'effets sur l'analyse, « essentiellement qualitative, des incidences environnementales de la stratégie ».

Après sa première mise à jour (prévue pour 2018 puis fin ), la SNBC doit être renouvelée tous les 5 ans (après examen des résultats de la période couverte par le budget carbone précédent), en cohérence avec les bilans prévus de l'accord international adopté lors de la COP2[3]. Chaque révision permettra de fixer la nouvelle trajectoire en considérant les progrès technologiques ou de nouvelles informations.

Articulation avec les documents de planification territoriaux

Le code de l’environnement (article L. 222-1 B 1) prévoit une prise en compte de la SNBC par les schémas régionaux (SRADDET, SRCAE ou SAR)[8].

Exemple du SRADDET de Bretagne

Par exemple le SRADDET de Bretagne, approuvé le 18 décembre 2020, présente explicitement la SNBC en citant quelques mesures à appliquer, telles que la réduction de la demande en déplacements, le report modal, le développement de l’économie circulaire ou l'objectif de rénovation totale du parc bâti aux normes BBC d’ici 2050[9]. Un état des lieux du territoire sur le volet énergie et émissions énergétiques et non énergétiques de gaz à effet de serre, s’est poursuivi par la construction d’hypothèses de scénarisation en co-construction avec le réseau PCAET ainsi qu’avec les experts bretons. Ces hypothèses ont été évaluées par un outil de scénarisation. Trois scénarios d’évolution possibles du territoire ont émergé de cette réflexion : tendanciel, sans rupture et transition F4. Ce dernier constitue la transcription à l’échelle bretonne du Facteur 4, en phase avec les objectifs de la SNBC. Conernant l'agriculture, le rapport précise que compte tenu du poids bien plus important qu’au niveau national de l’agriculture bretonne dans les émissions, l’application des objectifs de baisses sectorielles de la SNBC à la Bretagne induit un objectif de réduction des GES globaux à 2050 de -65 % par rapport à 2015. Cela donne pour la Bretagne -50 % de GES entre 2015 et 2040 (quasi similaire quand on compare à 2012)[10].

Suivi de la SNBC 1 par les services de l'État

La France s'est dotée d’un système national d’inventaires d’émission qui est porté par le Ministère de la Transition écologique et réalisé par le le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA).

Le suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone en vigueur (SNBC 2) repose sur un ensemble de 184 indicateurs, se décomposant en[11] :

- 19 indicateurs de résultats ;

- 14 indicateurs de contexte ;

- 67 indicateurs du niveau d’intégration de chaque recommandation de la SNBC dans les politiques publiques ;

- 84 indicateurs pilotes, relatifs à la mise en œuvre des recommandations transversales et sectorielles de la SNBC.

Une revue bisannuelle est organisée sous l'égide d'un comité d’experts de la transition énergétique (CETE) ainsi que du Conseil national de la transition écologique (CNTE) (au travers du Comité d’Information et d’Orientation de la Stratégie), à l’issue de laquelle les indicateurs sont publiés.Ce suivi complète l’évaluation de la SNBC, qui intervient tous les 5 ans, en amont de sa révision, sous l’égide du CETE, comme le prévoit le Code de l’Environnement. La première évaluation a eu lieu en 2018[12].

Suivi national par le Haut Conseil pour le climat

Parallèlement à ce suivi organisé par le gouvernement, le Haut conseil pour le climat, organisme indépendant de l'État chargé de conseiller les décideurs politiques sur les orientations de moyen et long terme, publie chaque année un rapport sur le respect de la trajectoire de réduction des émissions de GES établie dans la SNBC et sur la mise en œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique aux niveaux national et territorial[11].

Rapportage auprès de l'ONU

Partie à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la France a également l'obligation de soumettre annuellement un inventaire de ses émissions de GES. La France transmet également tous les deux ans à la CCNUCC un rapport biennal sur les efforts réalisés en matière de réduction des émissions de GES[13]. Dans ce cadre, une mission d'information parlementaire a procédé à diverses auditions en mars 23 en vue d'établir un bilan des engagements pris par la France dans les différentes COP[14].

Évaluation de la période 2015-2018 de la SNBC 1 en 2019

Alors que les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France avaient connu trois années de hausse successives (+0,9 % en 2017, +0,2 % en 2016 et +1,1 % en 2015), elles ont reculé de 4,2 % en 2018, passant de 465 millions de tonnes équivalent CO2 en 2017 à 445 millions en 2018, selon le bilan provisoire publié le par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA). Cette baisse s'explique surtout par la douceur de l'hiver, qui a réduit les besoins de chauffage ; le secteur résidentiel et tertiaire, responsable de 18,6 % des rejets de GES, a ainsi vu reculer ses émissions de 6,8 %. L'amélioration est aussi due à la baisse de 1,6 % des émissions du transport ; les émissions des véhicules particuliers diminuent de 3,1 % et celles des utilitaires de 3,6 %[15].

SNBC 2

| SNBC 2 Période | Budget carbone (en Mt de CO2eq par an) |

|---|---|

| 2019-2023 | |

| 2024-2028 | |

| 2029-2033 |

Co-élaborée par les services ministériels concernés, sous l'égide du Ministère de la transition écologique et solidaire, en lien (échanges itératifs) avec les parties prenantes (entreprises, ONG, syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités) puis avec le public via une concertation faite du 13 novembre au 17 décembre 2017, elle a pris en compte les avis du Haut Conseil pour le climat, de l’Autorité environnementale, du Conseil national de la transition écologique, de l’Assemblée de Corse, des collectivités d’Outre-Mer et du Conseil national d’évaluation des normes.

Sa publication initialement prévue en 2018 a été reportée à fin , elle a été ouverte à consultation du public en 2020 (du 20 janvier au 19 février), puis adoptée par décret le 21 avril 2020 (avec des budgets carbone révisés pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033).

La SNBC est révisée en mars 2020 sous la dénomination SNBC 2, pour tenir compte du rehaussement de l’ambition via un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé par le Plan climat de juillet 2017. À celui-ci s’ajoutent les principaux objectifs de la LTECV, déjà intégrés dans la précédente SNBC, qu’ils soient transversaux, comme l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale en 2050 par rapport à la référence de 2012, ou sectoriels[16]. Le budget carbone pour la période 2019-2023 s’élève à 422 MtCO2e/an en moyenne.

Suivi de la SNBC 2

Le suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone révisée (SNBC 2) repose sur un ensemble de 160 indicateurs (184 pour la SNBC 1), se décomposant en[11] :

- 16 indicateurs de résultats (directement comparables aux objectifs nationaux et illustrant les résultats de la stratégie dans son ensemble) ;

- 24 indicateurs de contexte socio-économique, climatique, environnemental et technologique aidant à la mise en perspective des résultats ;

- 104 indicateurs pilotes relatifs à la mise en œuvre de chaque orientation transversale et sectorielle ;

- 16 Indicateurs environnementaux complémentaires proposés dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique.

Évaluation de la période 2019-2022 de la SNBC 2 en mars 2023

La moyenne des émissions pré-estimées par le Citepa en mars 2023 sur la période 2019-2022 s’élève à 413 Mt CO2, à comparer au budget carbone prévisionnel de 422 Mt CO2, sous-réserve de la consolidation des estimations. La tendance indique donc un probable respect de ce budget carbone, sous-réserve de la valeur de 2023[13]. Ce recul est toutefois lié à des facteurs conjoncturels, notamment un hiver très doux et des prix élevés de l’énergie. Malgré ces résultats encourageants, le Haut conseil pour le climat note que la France connaît un retard dans sa trajectoire de réduction d’émissions, dont le rattrapage impliquera une accélération du rythme de baisse des émissions par rapport aux projections initiales: le rythme annuel de réduction doit ainsi doubler pour atteindre - 4,7 % par an en moyenne entre 2022 et 2030[14].

SNBC 3

Une loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat (LPEC) doit être adoptée avant le . Ses grands axes seront ensuite déclinés à travers la Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) et la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ces derniers seront actualisés pour prendre en compte les orientations de la nouvelle loi avant le [17] - [18].

Moyens et outils de mise en œuvre

La SNBC fournit à tous des orientations stratégiques, traduites en plafonds d'émissions de gaz à effet de serre (dits « budgets carbone ») répartis en tranches indicatives d'émissions annuelles à ne pas dépasser, par secteur. Ce budget carbone sera mis à jour, puis fixé et par décret, pour des périodes et horizons temporels successifs (périodes de 4 puis 5 ans)[3]. « La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols »[6].

Les parties prenantes pourront s'appuyer sur des indicateurs et observatoires pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs ou du chemin restant à parcourir pour les atteindre.

Pour sa mise en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la stratégie s'appuie sur un « scénario de référence » (créé au cours d'un exercice de modélisation prospective, de à ), et des recommandations co-construits avec des représentants de la société civile, via l'association étroite des organisations représentées au Conseil national de la transition écologique et grâce à une consultation du public en ligne[3].

L'article L222-1 E précise que « La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie »[19]

Des financements publics et privés, labellisés « transition énergétique pour le climat » doivent aider à la transition énergétique et la protection du climat, dont en finançant l'économie verte et en encourageant la mise en place d'autres nouveaux « fonds verts » et la mise en valeur dans les entreprises « de la part verte de leurs activités ».

Un label bas-carbone a été créé (novembre 2018 en France sous l'égide de la Direction générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il doit faciliter la rémunération d'actions de diminution des émissions de GES pour des acteurs privés voulant volontairement compenser leurs émissions. Il répond à une demande d'entreprises voulant compenser leurs émissions de GES en finançant en France des actions locales de réductions d'émissions, et à une demande d'acteurs locaux (de l'agriculture et de la forêt notamment) de pouvoir mieux quantifier et certifier le service écosystémique de puits de carbone qu'ils peuvent offrir aux émetteurs de gaz à effet de serre, afin de le faire rémunérer.

Recommandations transversales

La stratégie doit réduire l'empreinte carbone nationale pour atteindre la neutralité carbone en 2050. L'empreinte carbone n'a cependant pas diminué de 1990 à 2012. Il s'agit aussi de ne pas délocaliser les émissions, mais les réduire réellement[20].

Recommandations sectorielles

Transports

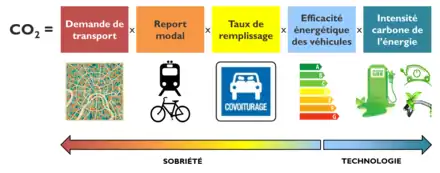

L'objectif est une baisse de 28 % des émissions de GES du secteur des transports en 2030 par rapport à 2015[23].

En matière de volume de transport, la Stratégie nationale bas carbone fait l'hypothèse d'une « demande de mobilité croissante mais découplée de la croissance économique par rapport à la tendance actuelle ». Plus spécifiquement, en matière de fret, la SNBC entend soutenir l’« économie circulaire et les circuits courts de manière à parvenir à un découplage entre croissance du trafic de fret et PIB »[24]. Le Conseil d'orientation des infrastructures précise qu'il convient d'envisager une « stabilisation globale ou au plus une croissance modérée des circulations »[25].

Il conviendrait de « réduire les déplacements superflus, élargir la pratique du covoiturage, favoriser les transports en commun et la mobilité douce, limiter la vitesse des déplacements sur route et autoroute »[26].

Bâtiment

La SNBC vise - 54 % d'émissions de GES, grâce aux bâtiments à très basse consommation et à énergie positive, aux rénovations énergétiques, à l'éco-conception et à la maîtrise de la consommation (smartgrid, compteurs intelligents…) un nouveau plan de rénovation énergétique a été présenté et mis en concertation en 2017 [27].

Agriculture

La SNBC vise -12 % d'émissions, grâce au développement de l'agro-écologie et de l'agroforesterie, de la méthanisation, du couvert végétal, au maintien des Prairies agricoles et en optimisant mieux les intrants.

Industrie

La SNBC vise -35 % d'émissions entre 2015 et 2030 et -81 % en 2050 grâce à l'efficacité énergétique (ce qui devrait aussi améliorer la compétitivité), le développement de l'économie circulaire (réutilisation, recyclage, récupération d'énergie), et en remplaçant les énergies fossiles par des énergies décarbonées et aux technologies de capture et stockage ou utilisation du carbone[28].

Gestion des déchets

La SNBC vise - 33 % d'émissions en réduisant le gaspillage alimentaire, en développant l'écoconception, en luttant contre l'obsolescence programmée (avec promotion du réemploi et de la gestion et valorisation des déchets).

Études d'impact de la SNBC

D'après son évaluation, la mise en œuvre de la SNBC permettrait :

- une diminution de la facture énergétique territoriale de la France ;

- une diminution de la dépendance aux énergies fossiles ;

- une hausse du PIB (jusqu'à +1,5 % en moyenne entre 2015 et 2035) ;

- 350 000 emplois supplémentaires.

La stratégie est revue tous les 5 ans, pour rendre compte du budget carbone écoulé, et fixer la nouvelle trajectoire ; pour intégrer les nouvelles possibilités, les nouvelles technologies, pour rehausser l'ambition. Ce processus de révision périodique a été proposé par la France à l'ensemble des parties lors de la conférence de Paris.

Révisions

Les résultats de la SNBC sont étudiés chaque année. Un point d'information doit être fait tous les 6 mois, avec le comité d'experts de la transition énergétique.

Après sa première mise à jour (prévue pour 2018 puis fin ), la SNBC doit être renouvelée tous les 5 ans (après examen des résultats de la période couverte par le budget carbone précédent), en cohérence avec les bilans prévus de l'accord international adopté lors de la COP2[3].

Les indicateurs de mise en œuvre seront publiés[3].

Chaque révision permettra de fixer la nouvelle trajectoire en considérant les progrès technologiques ou de nouvelles informations.

Première révision

Co-élaborée par les services ministériels concernés, sous l'égide du Ministère de la transition écologique et solidaire, en lien (échanges itératifs) avec les parties prenantes (entreprises, ONG, syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités) puis avec le public via une concertation faite du 13 novembre au 17 décembre 2017, elle a pris en compte les avis du Haut Conseil pour le climat, de l’Autorité environnementale, du Conseil national de la transition écologique, de l’Assemblée de Corse, des collectivités d’Outre-Mer et du Conseil national d’évaluation des normes.

Sa publication initialement prévue en 2018 a été reportée à fin , elle a été ouverte à consultation du public en 2020 (du 20 janvier au 19 février), puis adoptée par décret le 21 avril 2020 (avec des budgets carbone révisés pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033).

Critiques

- En 2018, Sylvestre Huet, journaliste scientifique (Le Monde), remarque que le premier bilan de suivi de cette stratégie[30] fait apparaître une augmentation des émissions de 457 Mt eqCO2 en 2015 à 463 Mt eqCO2 en 2016, et que ce dérapage concerne surtout les secteurs les plus émissifs : transports (136 Mt eqCO2, +6 % par rapport à l'objectif), bâtiment (88 Mt eqCO2, +11 %) et agriculture (90 Mt eqCO2, +3 %). Or l'écrasante majorité des dépenses pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre n'est pas dirigée vers ces secteurs, mais vers le secteur électrique qui ne représente qu'une très faible part des émissions. En 2016, sur près de 7 milliards recensés, 3,6 milliards sont consacrés à soutenir l'implantation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques via la CSPE, et en 2017, sur 9 milliards recensés, 5,7 milliards vont à la CSPE[31]. Or ces deux modes de production, certes très peu émetteurs de CO2, nécessitent, du fait de leur intermittence, des moyens de productions complémentaires en secours, qui sont pour l'essentiel des centrales à gaz émettrices de CO2. De plus, l'objectif assigné au secteur de la production d'énergie est de ne pas diminuer ses émissions, fixées à 55 Mt eqCO2 par an de 2015 à 2028 ! Autrement dit, cette stratégie consacre la majorité de ses dépenses à un secteur dont on n'attend strictement rien. Ces milliards annuels seraient beaucoup plus efficaces s'ils étaient consacrés à l'isolation des bâtiments (chauffés au gaz voire au fioul pour beaucoup), à améliorer les transports collectifs, surtout ceux propulsés à l'électricité, ou à promouvoir une agriculture utilisant moins d'engrais azotés à l'origine de près de la moitié de ses émissions de GES[32].

- En Damien Carême, député européen écologiste, alors maire de Grande-Synthe (Nord), constatant la montée de la menace de submersion sur cette commune édifiée sur un polder, avait décidé d'attaquer l'État pour « carence fautive », considérant que l'« inaction climatique » de ce dernier était en cause. Dans une décision du , le Conseil d'État constate, comme le Haut Conseil pour le climat (HCC) avant lui, que le plafond d'émissions prévu pour la période 2015-2018 a été sensiblement dépassé. La baisse des émissions a été en moyenne de 1 % par an alors que le plafond fixé visait une réduction de l'ordre de 2,2 % par an. Il relève de plus que « par un décret du 21 avril 2020 […], le gouvernement revoit à la baisse l'objectif de réduction des émissions pour la période 2019-2023 et prévoit donc un décalage de la trajectoire de baisse pour atteindre l'objectif prévu pour 2030 : une partie des efforts initialement prévus est ainsi reportée après 2023 ». En conséquence, le Conseil d'État précise qu'il « demande au Gouvernement de justifier que son refus de prendre des mesures plus strictes est compatible avec le respect de l'objectif pour 2030 » et que « si les justifications apportées par le Gouvernement ne sont pas suffisantes, le Conseil d'État pourra alors faire droit à la requête de la commune et annuler le refus de prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter la trajectoire prévue pour atteindre l'objectif de – 40 % à horizon 2030 »[33].

Selon l'avocate Corinne Lepage, par cette décision « le Conseil d'État souligne que l'État a des obligations non pas de moyens mais de résultats ». Certains juristes estiment que par conséquent toute loi ou document programmatique faisant référence à des objectifs à atteindre aura désormais une valeur juridiquement contraignante[34].

- Pour Benoît Leguet, ce document technocratique a pour défaut d'avoir évité les sujets conflictuels et d'encore manquer de portage politique. la SNBC « est loin d’être pleinement intégrée dans les politiques publiques ».

Risques de confusion

La stratégie française ne doit pas être confondue avec :

- le projet « Bas carbone, croissance verte » de la Corée du sud ;

- la « Stratégie Bas carbone de la Suède »[35], décidée en 1991.

Références

- Les engagements de la France en termes de climat.

- « Retraites-climat : pourquoi tant de difficultés face au long terme ? », sur connaissancedesenergies.org, .

- Stratégie nationale bas carbone, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, page créée le 2015-01-07, mise à jour le 2016-04-11 et le 21 juillet 2022, consultée le 23 avril 2023.

- Article 2 du décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.

- Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationale : l'exemple du volet agricole des scénarios Énergie-Climat-Air ; Service de la statistique et de la prospective – Centre d'études et de prospective ; Analyse N° 89 - Mai 2016.

- Décret publié au journal officiel le 19 novembre 2015.

- Légifrance , art Article 173 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

- « Orientations et objectifs de la SNBC. », sur www.ecologie.gouv.fr, (consulté le )

- « Région Bretagne - Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). » [PDF], sur pod.bretagne.bzh, (consulté le ), p. 539-540

- « Région Bretagne - Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). » [PDF], sur pod.bretagne.bzh, (consulté le ), p. 566 et 2102

- « Suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone. », sur www.ecologie.gouv.fr, (consulté le )

- « La stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC). », sur reseaux-chaleur.cerema.fr, (consulté le )

- « La mission d'information parlementaire sur le suivi des engagements climat de la France rend ses conclusions. », sur www.citepa.org, (consulté le )

- Assemblée nationale - Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, « Suivi des engagements pris par la France dans les COP. », sur www.assemblee-nationale.fr, (consulté le ), p. 4

- La France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre en 2018, Les Échos, 19 juin 2019.

- Rapport de l’évaluation environnementale stratégique de la stratégie nationale bas-carbone , p. 7

- « La stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC). », sur www.ecologie.gouv.fr, (consulté le )

- « Stratégie française sur l'énergie et le climat : le gouvernement consulte à partir du 2 novembre. », sur www.actu-environnement.com, (consulté le )

- Article L222-1 E du Code de l'environnement.

- Avant la COP 21, la France adopte sa stratégie nationale bas-carbone ; publié 2015-11-24 , consulté 2016-07-20.

- Aurélien Bigo, Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement (thèse de doctorat en sciences économiques), Institut polytechnique de Paris, , 340 p., PDF (lire en ligne), p. 33, 98.

- « Stratégie nationale bas carbone » [PDF], sur Ministère de l'Écologie (France), , p. 81.

- « Stratégie nationale bas carbone » [PDF], sur Ministère de l'Écologie (France), , p. 80.

- « Stratégie nationale bas carbone » [PDF], sur Ministère de l'Écologie (France), , p. 22 et 84.

- « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leur transition » [PDF], sur ecologie.gouv.fr, , p. 152. Rapport du Conseil d'orientation des infrastructures.

- « Climat : le casse-tête de la « stratégie nationale bas carbone » », sur theconversation.com, .

- Plan de rénovation énergétique, présenté le 24 novembre 2017, par Nicolas Hulot et Jacques Mézard, son homologue de la Cohésion des territoires ; Projet de plan de rénovation énergétique : Lancement de la concertation et de la mobilisation ; 24 novembre 2017 (Mis à jour le 28 novembre 2017).

- SNBC - Synthèse, Ministère de l'Écologie, mars 2020, page 24.

- Le décret 2020-457 publié le 23 avril 2020 prévoit désormais pour 2050 la neutralité carbone avec un facteur de réduction des émissions d'au moins 6, et des budgets carbone fixés en conséquence pour 2028 et 2033.

- Suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2 janvier 2018.

- Suivi des « recommandations transversales » de la Stratégie bas carbone (voir page 9), Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2 janvier 2018.

- Politique climatique : erreur française, fraude des mots, Sylvestre Huet, Le Monde, 22 février 2018.

- Émissions de gaz à effet de serre : le Gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée, Conseil d'État, 19 novembre 2020.

- Climat : la justice enjoint l'État de s'expliquer sur ses reculades, Les Échos, 19 novembre 2020

- La stratégie Bas carbone de la Suède, Union française de l'électricité, PDF, 2 p.

Voir aussi

Article connexe

- Bioéconomie, stratégie nationale pour la bioéconomie

- Carbone fossile

- Émission de dioxyde de carbone, Bilan carbone, Contenu CO2

- Empreinte écologique ; Empreinte carbone

- Énergie en France (voir section Stratégie nationale bas carbone)

- Facteur 4

- Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

- Marché mondial du carbone

- Neutralité carbone

- Partenariat international d'action sur le carbone

- Politique climatique

- Programmation pluriannuelle de l'énergie

- Schéma régional biomasse

- Séquestration géologique du dioxyde de carbone

- Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

- Transition écologique, Transition énergétique

Liens externes

- Site officiel

- Le décret relatif aux budgets carbone et à la stratégie nationale bas-carbone (PDF - 618 ko)

- La brochure sur la stratégie nationale bas carbone version française et anglaise

- Le résumé pour décideurs de la stratégie nationale bas carbone (PDF - 618 ko)

- [vidéo] Le Réveilleur, Quelle électricité pour demain ? sur YouTube

Bibliographie

- Chanteguet Jean-Paul (2015) Rapport d'information sur le passage à un monde décarboné ; Assemblée nationale, commission du développement durable, 7 déc. 2015

- Ministère de l'écologie Stratégie Nationale Bas Carbone version française complète de la stratégie (PDF - 8 Mo)