Forêt de Rambouillet

La forêt de Rambouillet ou forêt d’Yveline, ou forêt d'Iveline, située dans le sud du département des Yvelines, est un des principaux massifs forestiers d'Île-de-France. Il s'agit d'un espace boisé de 200 km², dont 145,5 km2 (14 550 ha) de forêt domaniale, qui s'étend sur le territoire de 29 communes. Le peuplement est constitué principalement de chênes, à hauteur de 68 %, et de résineux (pin sylvestre et pin laricio) pour 25 %. Ce massif comporte des étangs, des zones rocheuses, des étendues de sable, des vallons et des cascades. Une partie de la forêt se trouve dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.

| Forêt de Rambouillet | |||

Une futaie au nord-est du massif forestier. | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 48° 38′ 00″ nord, 1° 54′ 00″ est | ||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Géographie | |||

| Superficie | 22 000[1] ha | ||

| Longueur | 35 km | ||

| Largeur | 15 km | ||

| Altitude | 110-180[1] m |

||

| Compléments | |||

| Statut | domaniale et privée | ||

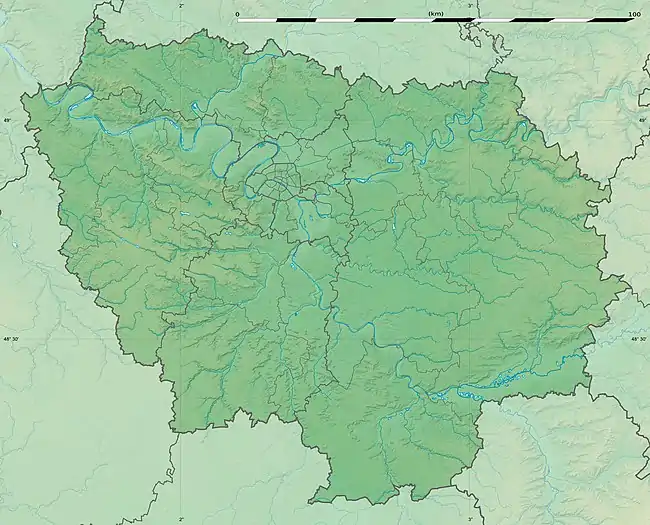

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||

La forêt de Rambouillet faisait autrefois partie d'un ensemble plus vaste, la « forêt de l'Yveline », une vaste forêt unique qui s'étendait au-delà des frontières du département actuel, elle s’étendait sur un vaste territoire de Paris à Meudon en passant par la vallée de Chevreuse, Dourdan et Rambouillet[2]. Après les défrichements du Moyen Âge, il ne subsiste plus que des massifs forestiers disjoints. La forêt de Rambouillet, une des reliques de ce vaste ensemble, est progressivement aménagée pour les chasses royales du XVIe au XVIIIe siècle. De cette époque date la création du réseau de routes en étoile, la constitution d'un ensemble homogène et la plantation des futaies. La forêt de Rambouillet, qui a hérité de son passé royal de nombreux aménagements, est la deuxième des forêts d'Île-de-France par la fréquentation, après la forêt de Fontainebleau.

Toponymie

Cette forêt a été mentionnée anciennement : secus Aequalina[3], (S)equalina silva en 615[4] - [5], Æqualina en 615[4], Æqualina en 768[6], foreste… quae vocatur Equalina en 774[7] - [8], in silva Evelina v. 825[8], silva Aquilina en 877[9], silve que dicitur Eulina en 884[10], et 989[11], dicitur Evline 997[12], in silva Aquilina vel potius Ivelina en v.1014[13], silve Aquiline en 1043[12], in Aquilino en 1083[14], Equiligna dicitur …. in jam dicta silva Equiligne en 1140[15], Evlinie silve en 1158[16], in foresta Aquiline en 1212[16].

En 1937, une étymologie a été proposé par P. Lebel à partir de Aequalina, Equalina[17]. Ce terme parait résulter de l'addition du suffixe gallo-romain -inus, -ina à un terme indigène *Equala. Il serait une dérivation gauloise en -l- du terme *equa[17]. Mais comment traduire ce terme, A. Thomas a conjecturé que Aequilina silva venait du latin aequalis "égal". Si *equa avait eu le sens d'eau, l'appellation *Equala conviendrait parfaitement à cette forêt remarquable par le nombre de ses étangs et de ses ruisseaux[17]. On admet que *equa et Sequana ont été empruntés par les Gaulois à leurs prédécesseurs. C'est la seule façon d'expliquer la conservation de qn qui avait évolué en p chez les Gaulois, avant leur arrivée en Gaule. On remarquera que les termes *Equoranda, Equabona, Sequana désignaient, les deux premiers des stations routières, le troisième un des principaux fleuves de notre pays. Or, les voies terrestres ou fluviales étaient sacrées dans l'Antiquité; d'autre part, les noms des mois du calendrier de Coligny, en particulier equos[18], appartenaient probablement au vocabulaire religieux. Ces différents termes auraient été conservés rituellement pendant des siècles; c'est une manière d'expliquer qu'ils soient arrivés intacts jusqu'à l'époque historique[17]. Enfin Aqualina a depuis longtemps été rapproché d'un ensemble de noms de lieux exprimant l'idée de limite, Gérard Taverdet qui a fait le point sur cette question aequa, aqua pouvant signifier : - 1 ° aqua, l'eau, mais tous les Equoranda ne sont pas des "limites d'eau". - 2° aequa, aequalis "égalité, justice", c'est-à-dire «la juste limite», résultant d'un traité matérialisé par une borne, un tumulus… - 3° Cheval, du latin equus, est l'ancien nom de "la limite du cheval" (sous-entendu, que l'on change en cet endroit) d'où l'idée de relais aux chevaux souvent dans le voisinage des anciennes frontières, là où passaient les voies antiques[19]. Mais Taverdet oublie que ce terme equa signifie "jument", equata "petite jument" dont dérive la rivière Yvette. Ces trois significations pourraient bien correspondre aux anciennes déesses celtiques, dont on connait la liaison avec les sources et fontaines, qui sont aussi gardiennes du territoire et de ses limites, et ont un côté chevalin : Epona la (Déesse) Jument[20]. Cela serait un argument pour faire de Aequalina, Iveline une ancienne forêt sacrée gauloise. Ceci est renforcé par le voisinage : le nom de Jouars, bourgade frontière, signifie en gaulois "L'enclos de la Divinité", Méré, au bord de la forêt d'Iveline, qui pourrait être l'ancien capitale du comté mérovingien de Madrie, qui signifie en gaulois "le Domaine de la (Déesse) Mère".

Il existe une autre possibilité Aequalina pourrait être composé de deux mots Equa- "?" + gaul. -linna "manteau, couverture"[21], ce qui pourrait signifier "Le Manteau d'Equa", allusion à la forêt, on sait que les déesses celtiques incarnaient la Nature, les arbres[20]. À côté de Méré, à Mareil-le-Guyon le lieu-dit "Le Cheval-Mort", pourrait être issu d"une traduction erronée par les scribes médiévaux d'un mot gaulois incompris latinisé *Equamori, formé de Equa "?" + gaul. mori "mer", pouvant signifier "La Mer d'Equa"[21]. Comme ces scribes remplaçaient Auteuil par Haut-Œil, Autouillet par Haut-Œillet et Mormaire par Morte-Mer

Histoire

Le massif forestier de Rambouillet est une relique d'une antique forêt beaucoup plus étendue, la « forêt de l'Yveline », qui ceinturait Paris jusqu'à la Seine au nord, et comprenait les forêts de Laye, de Fontainebleau, d'Orléans et de Dreux.

Rien ne s’oppose à ce que la région comprise entre Houdan, Étampes, Corbeil et Poissy n’ait formé à une époque aussi éloignée qu’incertaine, une seule forêt. En 1358 encore, les prérogatives du concierge du Palais de Paris, "gruyer de l'Yveline et de toutes les apendances et dépendances d'icelle s'étendaient du pont de Saint-Cloud à Poissy, de Saint-Léger-en-Yvelines, à Nogent-le-Roi, Coulombs, Bullion, Saint Arnoult, Chastres-sous-Montlhéry (Arpajon) et à Longjumeau"[22].

Mérovingiens - Carolingiens

- 558 - Childebert Ier (551-558), à sa mort, donne la forêt d'Yvelines à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Childéric Ier et Chilpéric cèdent à l'abbaye de Saint-Denis la presque totalité de la forêt d'Yveline[23]. À cette époque elle constitue une marche forestière, dont l'origine semble fiscale. L'ensemble de cet espace est situé au point de rencontre de la Madrie, du Pincerais, du Parisis, de l'Étampois, et du Chartrain[7].

- 768, Pépin le Bref donne à l'abbaye Saint-Denis la partie occidentale de la grande forêt d'Yveline (Hurepoix[24])[25].

- Donation confirmé par ses fils, Carloman en 771[7], puis Charlemagne en 774[7].

- En 989, Hugues Capet, pourvu de la forêt d'Yveline domaine royal en donne une partie à l'abbaye Saint-Magloire[26], en particulier un groupe de villages autour de Méré, à la limite du Pincerais et de la Madrie[27].

Moyen Âge

La forêt d’Yveline reste pratiquement intacte jusqu'au début du Moyen Âge : à cette époque, les défrichements se multiplient sous l'impulsion des communautés religieuses. En 1202, la forêt devient la propriété des comtes de Montfort. Ceux-ci organisent l'exploitation rationnelle de la forêt et de nombreux métiers en relation avec la coupe des bois apparaissent à cette époque dans la région, comme les tonneliers et les charbonniers. La guerre de Cent Ans permet à la forêt de se reconstituer en partie. Le mariage d'Anne de Bretagne, héritière des Montfort, avec Charles VIII donne aux rois de France la propriété du massif forestier. Ceux-ci l'utilisent pour la chasse. En 1384, la forêt d'Yveline devient la propriété de la famille d'Angennes. Au XVIe siècle, les défrichements font disparaitre la forêt d'Yveline dont il ne subsiste plus que des massifs forestiers isolés les uns des autres[28].

XVIIe siècle

Une partie du massif forestier, qui correspond aujourd'hui à la forêt de Rambouillet, est transformée pour les chasses royales : un réseau de routes en étoile, facilitant la pratique de la chasse à courre, se met en place à partir de Henri IV et est achevé sous Louis XIV. Le Roi achète des parcelles pour former un ensemble homogène qui préfigure la forêt domaniale actuelle. L’ordonnance de Colbert de 1669 impose un plan de gestion de la forêt et la création de futaies pour satisfaire les besoins de la Marine Royale. Au XVIIe siècle, des rigoles et une suite d'étangs (dits « étangs de Hollande, ou étang Rompu ») sont creusés pour former une succession de plans d'eau s'alimentant les uns les autres par écoulement gravitaire, afin de remplir les bassins et les fontaines du château de Versailles. Près de 15 000 hectares de terrains marécageux assainis par ces travaux peuvent être mis en culture[28].

XIXe – XXe siècle

La disparition de l'autorité royale sous la Révolution française entraîne, comme partout ailleurs dans le domaine royal, la multiplication des coupes sauvages. Le code forestier de 1827 rétablit un régime de coupes réglementées. Dans le cadre des reboisements opérés à cette époque, les plantations de pin sylvestre se multiplient. La surexploitation de la forêt, liée à la l'utilisation du bois pour le chauffage, diminue progressivement. Le sol humide est drainé grâce à la création de fossés. Des enclos sont mis en place pour limiter les dégâts provoqués par la multiplication des lapins ; ce fléau sera endigué bien plus tard, en 1957, par une épidémie de myxomatose qui, en décimant les populations de lapins, favorisera la régénération de la forêt. En 1892, un premier plan d'aménagement de la forêt est rédigé. Il sera amendé plusieurs fois au cours du siècle suivant, la dernière fois après la tempête de 1999. Le taillis sous futaie est abandonné après la Seconde Guerre mondiale au profit de la futaie, entérinant le fait que les sous-bois ne sont plus exploités pour le chauffage domestique. Au XXe siècle, la forêt devient un espace de loisirs apprécié et fréquenté ; des équipements réservés aux promeneurs et aux cyclistes sont aménagés à compter des années 1970 et les aménagements créés au cours de son histoire sont mis en valeur ; la chasse se maintient mais est pratiquée désormais par des catégories de population plus larges[28].

Géographie

Le massif forestier de Rambouillet est de grande taille (22 000 hectares) mais forme un ensemble discontinu. Il s'étend sur environ 35 kilomètres entre Orgerus et Béhoust au nord et Rochefort-en-Yvelines au sud et sur environ 15 kilomètres d'est en ouest. Il est entrecoupé de clairières et de zones cultivées, englobant plusieurs villages, et traversé selon une direction nord-est - sud-ouest par un important axe de communication emprunté par la route nationale 10 et par la ligne ferroviaire de Paris-Montparnasse à Brest, le long duquel l'urbanisation s'est développée. Il est entouré par la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines au nord, et par les régions naturelles de la Beauce au sud et au sud-ouest, du Hurepoix à l'est et du Drouais et du Mantois à l'ouest et au nord-ouest. La partie orientale de la forêt se trouve dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse dont elle constitue 40 % du territoire.

La forêt de Rambouillet s'inscrit dans un territoire géologique parcouru par un axe tectonique ouest-nord-ouest est-sud-est dont on retrouve la trace au sol dans l'orientation des étangs de Hollande et des Vaux de Cernay. La forêt occupe l'extrémité nord du plateau de Beauce qui est fortement attaqué à l'approche de la Seine par de nombreuses vallées. Le massif forestier se déploie dans sa partie occidentale sur un plateau d'une altitude moyenne de 160 mètres (point culminant à 174 mètres) au relief découpé par l'érosion tandis que dans le secteur oriental, le relief est plus varié. La forêt occupe les sols les plus acides et les plus pauvres qui ont été délaissés par l'agriculture. Le massif forestier comporte trois sous-ensembles principaux : le massif de Saint-Léger au nord, la forêt de Rambouillet située en son sud qui est séparée par la RN10 de la forêt d'Yvelines à l'est caractérisée par un relief plus vallonné comportant de nombreuses zones humides[29].

Le climat du massif forestier est très proche du climat moyen rencontré en Île-de-France. Il est de type océanique dégradé avec des vents dominants de secteur sud-ouest. À Rambouillet, on relève une température annuelle moyenne de 10,2° inférieure de 0,5° à celle de la ville voisine de Trappes : la différence est imputée au microclimat induit par la forêt. Les précipitations moyennes à Rambouillet étaient de 635 mm entre 1951 et 1980 mais, pour les dernières décennies, les chiffres sont en croissance régulière (+15 % sur Trappes) sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit d'une tendance figée. De même, il a été observé une croissance de la température moyenne de 2 °C depuis les années 1960 qui a déjà une influence sur la flore avec l'apparition d'espèces plus méridionales dans le massif[29].

Hydrographie

Le massif de Rambouillet est parfois qualifié de « château d'eau des Yvelines » car de nombreux cours d'eau y prennent naissance et s'écoulent dans toutes les directions, bien que tous soient tributaires de la Seine. Ce sont notamment la Vesgre, vers l'ouest, et la Drouette, vers le sud (avec son affluent la Guéville), toutes deux affluents de l'Eure, l'Yvette, vers l'est, et divers ruisseaux rejoignant les bassins de la Mauldre et de la Vaucouleurs vers le nord.

Cette réserve d'eau a été exploitée dès le XVIIe siècle par l'aménagement de rigoles et d'un réseau linéaire d'étangs (dits « étangs de Hollande ») formant une succession de plans d'eau communiquant les uns avec les autres par écoulement gravitaire et destinés à alimenter les bassins et les fontaines du château de Versailles. Ces étangs sont aujourd'hui aussi devenus un abri ou un milieu de substitution pour de nombreuses espèces de zones humides, l'un des plus riches de la région. Ils sont gérés par un syndicat mixte (SMAGER)[30].

Le massif forestier

Le massif forestier est coupé à peu près en deux par une large bande de terrains centrée sur la Nationale 10 : la partie occidentale est constituée essentiellement par la forêt domaniale gérée par l’Office national des forêts (ONF) qui totalise une superficie de 13 825 hectares. La forêt privée (10 627 hectares), beaucoup plus fragmentée, est prépondérante dans la partie orientale.

Une faible fraction de la forêt (3 %) est détenue par les communes, les départements et d'autres collectivités et établissements publics.

Dans la forêt domaniale l'essence principale est le chêne (68 % en 2005), représenté par 3 espèces : le chêne pédonculé, le chêne sessile et enfin le chêne rouge introduit dans les années 1970 dans un but ornemental. Les conifères (pin sylvestre et pin laricio), qui représentent 25 % des plantations, ont été introduits à la fin du XIXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale sur les sols les plus pauvres (sables). Ils ont été particulièrement touchés par la tempête de 1999. Le châtaignier se substitue au chêne sur certaines parcelles (2,3 %) tandis que le hêtre (1,7 %), représenté par des arbres de grande taille, se trouve mélangé avec le chêne[28].

Le mélange futaie de feuillus et taillis domine avec 58 % de la superficie, devant la futaie de conifères (25 %), la futaie de feuillus (8 %), la futaie mixte (9 %) et les taillis (2 %). La forêt privée, dont l'inventaire est plus difficile à établir, est composée des mêmes essences avec une présence moins forte des conifères (futaie de conifères 8 % et futaie mixte 4 %) et une proportion plus importante des taillis (13 %)[28].

La faune

Pratiquement tous les mammifères qui peuvent se rencontrer normalement à ces latitudes sont présents dans la forêt de Rambouillet mais le cerf constitue l'animal emblématique du lieu. On trouve, selon la richesse du milieu naturel, de 2 à 4 cerfs pour 100 hectares de forêt. Le sanglier est également très présent comme l'indique le nombre de bêtes abattues sur la seule forêt domaniale (200-300 par an pour les années 1995-2000 mais 700 par an en 2002-2004). Le troisième grand mammifère présent est le chevreuil. Les prédateurs naturels de ces grands animaux, le loup et le lynx, ont disparu. Pour limiter la pression des populations sur leur milieu naturel, des plans de chasse sont organisés périodiquement[28].

Les petits mammifères qui sont les plus fréquents dans la forêt sont le lièvre, le lapin, le blaireau européen, le renard, la belette, la fouine, la martre, le putois, le lérot, le loir, le mulot sylvestre, le campagnol roussâtre, la taupe, l'écureuil et le hérisson et des musaraignes. De nombreuses espèces d'oiseau profitent des différents biotopes offerts par le massif forestier dont un certain nombre d'espèces protégées au niveau européen comme le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Pic mar, le Blongios nain, l'Engoulevent d'Europe et la Bondrée apivore[28]. Dix-neuf espèces de chauve-souris sont représentées dont une espèce forestière, le Murin de Bechstein, est particulièrement présent[29] .

La forêt de Rambouillet abrite toutes les espèces de reptile courantes en Île-de-France. Le Lézard vert, le Lézard des murailles, le Lézard des souches et le Lézard vivipare, la couleuvre Coronelle lisse et la Couleuvre à collier et enfin l'orvet. Les amphibiens présents sont la Salamandre tachetée, les Triton ponctué, Triton palmé, Triton crêté, Triton marbré, Triton alpestre, le Crapaud commun, la Grenouille rousse, la Grenouille agile, la Rainette verte et le groupe des grenouilles vertes. Parmi les insectes on trouve de nombreuses espèces de libellules dont la Leste dryade, le Sympretum noir, la Grande æschne, le Sympetrum jaune d'or et l'Agrion nain (Ischnura pumilio), de nombreuses espèces de papillons dont deux d'intérêt communautaire (annexe II de la directive de la CEE) — l'Écaille chinée et le Damier de la succise — plusieurs espèces de coléoptères protégées dont deux relevant de la même directive communautaire — le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant[28].

Plusieurs espèces animales introduites accidentellement ont une incidence parfois négative sur les populations indigènes. Ce sont la Tortue de Floride relâchée dans certains étangs, le ragondin qui est apparu dans le département des Yvelines il y a quelques années, le Rat musqué présent depuis plus longtemps, le Wallaby de Bennett probablement échappé de la réserve zoologique de Sauvage à Émancé, qui se maintient dans le sud du massif, le Faisan de Colchide peut-être à l’origine de l’absence de vipères, la Bernache du Canada dont la population est en expansion continue, l'Écrevisse américaine et la Perche soleil, prédateurs qui concurrencent les espèces indigènes, et la Coccinelle asiatique[29]. Une centaine de wallabies de Bennett échappés accidentellement de la réserve zoologique de Sauvage vivent dans la forêt. Comme ce ne sont pas des prédateurs et que leur régime alimentaire (à base de feuilles, de bourgeons, de glands ou de baies) ressemble à celui du chevreuil, ils ont peu d'impact sur la faune et la flore locales[31].

Les aménagements

La forêt est parcourue par des allées rectilignes, se recoupant en étoiles, qui ont été tracées autrefois pour les besoins de la chasse à courre. Les équipements destinés à l'accueil du public, concentrés essentiellement dans la forêt domaniale qui est la partie du massif forestier la plus fréquentée, ont été mis en place dans les années 1970 avec l'aide financière des collectivités locales. Dans la partie gérée par l'ONF, ces équipements comprennent principalement un réseau de sentiers de grandes et petites randonnées de 92 km, 60 km de pistes cyclables, 3 sentiers de découvertes de la nature et 57 sites touristiques d'accueil aménagés (table-bancs, panneaux d'information). Les sommières et layons, créés pour l'entretien de la forêt, sont ouverts aux cavaliers[28].

La forêt domaniale de Rambouillet inclut également le parc du château de Rambouillet (domaine de chasse présidentiel) d'une superficie de 600 hectares et l'espace Rambouillet sur 250 hectares qui regroupe 3 parcs animaliers : la « forêt des cerfs » qui est un sentier pédestre d'observation permettant aux visiteurs d'observer ces animaux, la « forêt des aigles » permet d'observer plusieurs espèces de rapaces en vol libre et la « forêt sauvage » qui permet d'observer librement les animaux grâce à un sentier aménagé à cet effet[28].

Fréquentation

La forêt de Rambouillet reçoit environ 11 millions de visiteurs annuels (chiffres 1998-99), ce qui la place au deuxième rang des forêts d’Île-de-France, après la forêt de Fontainebleau, en termes de fréquentation[32]. Les visites sont particulièrement concentrées sur certains sites : les étangs de Hollande, les Vaux de Cernay, la Sablière du Pont Grandval, les rochers d'Angennes, les étangs situés dans la forêt et certains carrefours comme celui de Pecqueuse et celui du Comte de Toulouse[28].

La chasse à Rambouillet est un héritage de son passé royal mais répond aujourd'hui à la nécessité d'éviter la prolifération des grands animaux dont la population n'est plus régulée par des prédateurs et de contenir le nombre d'animaux nuisibles (renard, …). Différents types de chasse sont pratiquées : la chasse à courre se déroule sur l'ouest du massif forestier avec un nombre de prises annuelles contingenté à 30 cerfs. Des chasses en battue sont organisées par l'ONF. Les plans de chasse recensés sur une année portent sur 145 chevreuils, près de 300 cerfs, une dizaine de daims et plusieurs centaines de sangliers[28].

Les mesures de protection du massif forestier

Selon la préfecture des Yvelines, « la biodiversité a régressé dans l’ensemble du massif. Face à cela, l’Office national des forêts a mis en place un réseau de Réserves biologiques domaniales dirigées, sur des sites particuliers du domaine public (576 ha au total). Mais il faut stopper, en parallèle, le morcellement et le mitage insidieux du massif qui le fragilisent, aussi bien dans le domaine privé de l’État que des particuliers »[33].

Le classement en forêt de protection

Le massif de Rambouillet est classé « forêt de protection » par décret en Conseil d'État le 11 septembre 2009[34]. Le périmètre de classement englobe la forêt domaniale, au centre, et la forêt privée en périphérie, soit une surface ainsi protégée de 25 250 hectares. La forêt de Rambouillet est ainsi, par sa superficie, la deuxième forêt de protection depuis que ce statut a été créé en 1992[29].

Les sites Natura 2000

Trois sites Natura 2000 concernent la forêt de Rambouillet[28] :

- le site « Forêt de Rambouillet » d'une superficie de 1 983 hectares protège plusieurs sites caractérisés par une flore originale comme les vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur[35] ;

- le site « Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yveline » (820 ha) protège plusieurs milieux tourbeux abritant par ailleurs des espèces végétales protégées[36] ;

- le site « Massif de Rambouillet et zones humides proches » qui protège 17 110 hectares et qui recoupe en grande partie les deux autres sites[37].

Risques pour les promeneurs

En raison de populations relativement denses de cerfs et de chevreuils, et en l'absence de leurs régulations par des prédateurs sauvages (loups, lynx… ont disparu depuis plus d'un siècle), les visiteurs et forestiers peuvent être exposés au risque d'être piqués par une tique. Plusieurs espèces de tiques peuvent véhiculer diverses maladies dites maladies à tiques, dont la maladie de Lyme qui semble en pleine expansion depuis la fin du XXe siècle[38]. Il est donc recommandé, pour limiter le risque de piqûres de tiques, de rester dans les chemins, rentrer le bas de pantalon dans les chaussettes et pulvériser éventuellement un répulsif à base de DEET sur le pantalon. Au retour, il faut s'inspecter et se faire inspecter en recherchant d'éventuelles tiques déjà accrochées, et, le cas échéant, les enlever, si possible avec un tire-tique ou outil similaire.

Galerie

Sentier non loin de Dampierre.

Sentier non loin de Dampierre. Le hameau de Gambaiseuil.

Le hameau de Gambaiseuil. Panneau de directions près du Haut Planet.

Panneau de directions près du Haut Planet. Début de piste cyclable.

Début de piste cyclable. Secteur en cours de reboisement.

Secteur en cours de reboisement. Futaie.

Futaie. Fougère et bruyère.

Fougère et bruyère. Maison forestière.

Maison forestière.

Notes et références

- Île-de-France, Chartres, Chantilly, Senlis - Volume 13 de Guide de tourisme, Michelin, 2006 (ISBN 9782067117532), p. 351.

- Toponymes de notre région. Alain Guyot Bulletin no 4, année 1999.

- Busson (abbé G.) Ledru (abbé A.) Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium (1902), p. 112.

- Brequigny (L. G. de) Porte du Theil (F.) Diplomata chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res Gallo… (1843), t.1, Testamentum Bertrannni, episcopi cenomensis (ann. 615), p. 198, 202.

- Fustel de Coulange (Numa) Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. (1889),p. 126.

- Felibien(Dom Michel)Histoire de l'Abbaye Royale de Saint-Denys en France: contenant la vie des …(1706), recueil de pièce justificatives p. xxx-xxxi, § XLIV, charte du roy Pepin.

- Bouquet (Dom Martin) Recueil des historiens des Gaules et de la France (1744), t. 5, p. 721, 727.

- Guerard Polyptyque Irminon (1844), t. 2, p. 24, 62

- Mabillon De re diplomatica libri VI, in quibus... (1681), p. 314-15.

- Bouquet (Dom Martin) Recueil des historiens des Gaules et de la France (1874), t. 9, Louis le Bègue, p. 59.

- Grave (E.) Supplément au Nobiliaire et Armorial du Comté de Montfort-l’Amaury. Société archéologique de Rambouillet (1906), t. 19, 215.

- Tardif (Jules) Cartons du Roi. Inventaires & Docunuments - A.N. (1866), 997 : no 240, p. 151; 1043 : p. 167, no 268, col. 2.

- Bouquet (Dom Martin) Recueil des historiens des Gaules et de la France… (1760), t. 10, p. 115, 726

- Mabillon De Re diplomatica libri VI, in quibus… (1709), p. 292.

- Moutie (Aug) Dion (A. de) Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, (1878), p. 11.

- Rhein (André) seigneurie de Montfort. Société archéologique de Rambouillet (1910), t. 21, p. 307, 319

- Lebel (Paul) Où en est le problème d'*Equoranda, *Equaranda?. In- Romania, (1937), t. 63 no 250, p. 145-203. p ; 161 – n.3 ; p. 162 Aequalina silva

- neuvième mois, vers juillet.

- Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France (1998), t. 120-121, p. 144

- Beck (Noémie) Moderne Goddesses in Celtic Religion — Cult and Mythology/ A Comparative Study of Ancient Ireland, Britain and Gaul. Univ. Lyon2 (2009);, p. 33, 48, 286, 406.

- Delamarre (X.) Dictionnaire de la langue Gauloise (2003), p. 203, 229.

- Janti (Pierre de) Forêt, chasses et château de Rambouillet (1947), p. 11.

- Eléments de bibliographie sur l'historique de la forêt de Rambouillet. Synthèse effectuée par l'ONF et publiée sur son site onf.fr.

- Lebeuf (Abbé) Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. (1757), t. 8, p. 337 (Montreuil), 460 (Mesnil-Saint-Denis).

- Laborde (de) Musée des Archives (de l'Empire) Nationales, Actes importants de l'histoire (1867), p. 30.

- Lorin (F.) Rambouillet : la ville, le château, ses hôtes (1906), t. 19, p. 270.

- Bourgeois (L.) L’occupation du sol dans l’ouest parisien du Ve au Xe siècle. Thèse, Paris I-Sorbonne (1995), t. 1, p. 46, 56-57, 68 et 2e partie, cartes Madrie (Fig. 21), Pincerais (Fig. 15)

- Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines, « Une « forêt de protection » à Rambouillet Procès-Verbal d'état des lieux Dossier de classement », .

- [PDF] Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, « Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse », .

- [PDF] Conseil général des Ponts et Chaussées - Audit technique du programme de travaux du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Etangs et Rigoles - SMAGER - du château de Versailles, juillet 2005.

- François Feuilleux, « Une centaine de kangourous sauvages vivent dans la forêt de Rambouillet », sur lechorepublicain.fr,

- [PDF] Bruno Maresca (CREDOC), « La fréquentation des forêts publiques en Ile de France », , p. 33.

- DDEA des Yvelines 2007, p. 2/65

- « Pièces du dossier relatif au classement en forêt de protection du massif de Rambouillet », sur yvelines.gouv.fr, (consulté le )

- Site Natura 2000 Forêt de Rambouillet.

- Site Natura 2000 Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline.

- Site Natura 2000 Massif de Rambouillet et zones humides proches.

- Pichon B, Mousson L, Figureau C, Rodhain F, Pérez-EID C. Density of deer in relation to the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus nymphs in Rambouillet forest, France. Exp. Appl. Acarol. 1999;23:267-275.

Voir aussi

Bibliographie

- La Forêt de Rambouillet de Jean-Pierre Hervet et Patrick Mérienne, éd. Ouest-France, coll. Tourisme-Guides, 112 p., 1996 (ISBN 2737319412)

- VTT, no 6 : Forêt de Rambouillet, guide Arfaz, coll. VTT, 2002 (ISBN 2847440003)

- La Forêt de Rambouillet en VTT, guide ONF, coll. Les Parcours VTT Évasion, 1994 (ASIN B00008D6BH)

- DDEA des Yvelines, Classement en forêt de protection du massif de Rambouillet (Dossier de classement - Notice de gestion), Préfecture des Yvelines, , 65 p. (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Corif: Massif de Rambouillet et Sud Yvelines - Synthèse ornithologique

- Forêt domaniale de Rambouillet (ONF, aménagement forestier 2006-2025, 13 817,89 ha, 385 p.)

- Espace Rambouillet (ONF, aménagement forestier 2007-2021, 250,91 ha, 54 p.)

- Domaine national de Rambouillet (ONF, aménagement forestier 2013-2032, 647,74 ha, 102 p.)

_-_BB_7600_et_VB_2N.jpg.webp)