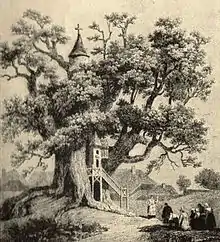

Chêne en France

Le chêne en France est représenté par neuf espèces autochtones, auxquelles s'ajoutent certaines espèces exotiques, appartenant toutes au genre Quercus.

_France.JPG.webp)

.jpg.webp)

Histoire

L'histoire des chênes en France est étroitement liée à celle de l'Homme, non seulement par l'utilisation du bois, mais aussi à travers l'agriculture et l'élevage. La plupart des chênaies sont ainsi chargées d'histoire. Les plus connues sont devenues des monuments biologiques, par exemple la Forêt de Bercé dans la Sarthe ou la Forêt de Tronçais avec la futaie Colbert, dans l'Allier. Le ministre de Louis XIV avait fait aménager et protéger cette forêt pour les besoins de la Marine royale[Hist 1].

Au Moyen Âge, les glands étaient un bien précieux, indispensables à l'élevage des porcs, lesquelles étaient menés en forêt, et même parfois utiles à la survie de la population : en cas de disette, on mêlait de la farine de glands à celle des céréales. Parfois, les paysans avaient aussi le droit de ramasser directement les glands pour les donner aux porcs à l'étable. Le chêne fut ainsi valorisé pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée de la pomme de terre au milieu du XVIIIe siècle, et de la multiplication des cultures de céréales prenant la place des chênaies[Hist 1].

Espèces

Plus de 200 espèces de chênes poussent à travers le monde, dont 27 en Europe, principalement dans le Bassin méditerranéen. Parmi elles on trouve neuf espèces autochtones en France. Les huit espèces arborescentes couvrent 41% de la surface forestière en France.

Les plus grands et les plus répandus sont le Chêne sessile et le Chêne pédonculé, premières essences forestières des plaines et de l'étage collinéen du pays, occupant à eux-deux le tiers des forêts françaises, à part à peu près égales[Hist 2].

Le Chêne pubescent, plus thermophile, occupe également de grandes surfaces, notamment sur les terrains calcaires des deux tiers sud du pays. Le Chêne tauzin est une espèce moins fréquente, également assez thermophile, que l'on trouve quant à lui sur les sols acides du centre-ouest et du sud-ouest.

Dans le sud de la France, on rencontre le Chêne vert sur les sols souvent calcaires, et le Chêne liège uniquement sur les sols siliceux arides. Ces deux espèces sont surtout méditerranéennes mais se rencontrent aussi dans le sud-ouest. Le Chêne kermès est un arbuste sclérophylle des garrigues méditerranéennes.Le Chêne chevelu et un grand chêne plutôt méridional présent surtout dans les Alpes-Maritimes mais qu'on trouve aussi très ponctuellement dans différentes régions de France plus au nord.

Enfin le chêne crénelé est quant à lui l'espèce la plus rare en France. Présente dans l'extrême sud-est de celle ci, c'est un hybride stable du chêne chevelu et du chêne liège.

Espèces indigènes

- Quercus robur - Chêne pédonculé

- Quercus petraea - Chêne sessile ou Chêne rouvre

- Quercus pubescens - Chêne pubescent

- Quercus ilex - Chêne vert

- Quercus suber - Chêne liège

- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin

- Quercus coccifera - Chêne kermès

- Quercus cerris - Chêne chevelu

- Quercus crenata - Chêne crénelé

Espèces introduites

- Quercus rubra - Chêne rouge d'Amérique

- Quercus palustris - Chêne des marais

Liste complète

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel recense au total 45 espèces dans toute la France, outre-mer compris, parmi lesquelles de nombreux hybrides (avec un « x »)[1].

- Quercus afares Pomel, 1875

- Quercus alba L., 1753

- Quercus canariensis x Quercus suber

- Quercus canariensis Willd., 1809

- Quercus cerris x Quercus petraea

- Quercus cerris x Quercus pyrenaica

- Quercus cerris x Quercus robur

- Quercus cerris L., 1753

- Quercus coccifera L., 1753

- Quercus coccinea Münchh., 1770

- Quercus crenata Lam., 1785

- Quercus faginea Lam., 1785

- Quercus frainetto Ten., 1813

- Quercus ilex L., 1753

- Quercus ilicifolia Wangenh., 1787

- Quercus ithaburensis Decne., 1835

- Quercus x airensis Franco & Vasc., 1954

- Quercus x andegavensis Hy, 1895

- Quercus x anselmii Sennen, 1928

- Quercus x auzendei Gren & Godr., 1856

- Quercus x diversifrons Borbás, 1887

- Quercus x firmurensis Hy, 1898

- Quercus x fontqueri O.Schwarz, 1936

- Quercus x kerneri Simkovics, 1883

- Quercus x lucombeana (Loudon) A.Henry, 1910

- Quercus x morisii Borzí, 1880

- Quercus x pendulina Kit., 1814

- Quercus x pseudocerris Rouy, 1910

- Quercus x rosacea Bechst., 1813

- Quercus x streimii Heuff., 1850

- Quercus x subalbescens A.Camus, 1939

- Quercus x trabutii Hy, 1895

- Quercus x turneri Willd., 1809

- Quercus x viveri Sennen, 1928

- Quercus lamellosa Sm., 1819

- Quercus nigra L., 1753

- Quercus palustris Münchh., 1770

- Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784

- Quercus pubescens Willd., 1805

- Quercus pyrenaica Willd., 1805

- Quercus robur x Quercus rubra

- Quercus robur L., 1753

- Quercus rubra L., 1753

- Quercus suber L., 1753

- Quercus velutina Lam., 1783

Le chêne dans la culture française

En France, les chênes sont parfois qualifiés de « famille royale » du fait de la majesté des deux grandes espèces : le Chêne pédonculé et le Chêne sessile. Cette appellation se réfère aussi à l'usage noble ou stratégique qui a été fait de leur bois, utilisé pour la construction des grandes charpentes des cathédrales et châteaux, navires de guerre et navires marchands, ainsi que les tonneaux imprégnant les vins d'une note boisée.

Symbolique

En France, au XIXe siècle, la symbolique du chêne est devenue prépondérante aux dépens de celles des autres arbres. Cette orientation était influencée par la celtomanie et l'exaltation du culte marial dans une vision nationaliste[Hist 3].

Toponymes et patronymes en France

Il existe au moins 221 toponymes en France évoquant des localités probablement établies dans ou près d'une forêt de chênes[2].

Les anciennes formes françaises et les formes dialectales du mot chêne, à savoir chesne, chaîne et quesne, ont donné les noms de Duchesne, Duquesne, Quesnel, Quesné. Le latin robur se retrouve dans les toponymes et patronymes Rouvre, Rouvière, Roure, Royer et le latin ilex (chêne vert) dans yeuse, euze, elze.

La racine dreu, derv- se retrouve très probablement dans les hydronymes et toponymes en Druy- (commune de Druyes-les-Belles-Fontaines).

Le breton distingue le tann (au sens de chêne rouvre), du taouz (tauzin). Le mot tan est d'origine celtique *tanno-. Comme le breton, il a survécu assez longtemps au sens de « chêne ». Cette racine celtique se retrouve dans des toponymes qui évoquent la présence de tanneries ou de chênes : Tanis, Thennes, Thenney, Tannay, Tanay, Theneuil, Theneuille, Thénioux, Tannerre-en-Puisaye, Thenailles et Thenelles mais des confusions sont possibles avec la tanière (tanne) et le mot latin thannus qui désigne un buisson, un tronc d’arbre[3].

Utilisations

Les chênes les plus utilisés en France sont le Chêne pédonculé et le Chêne rouvre, dont le bois est d'ailleurs très difficile à distinguer l'un de l'autre.

Autrefois, le chêne servait de bois-énergie pour l'artisanat et l'industrie (industrie du sel, verreries, métallurgie), servait de bois de chauffe, de charbon de bois ; également pour la construction : pour le boisage des galeries de mines, les constructions navales, les ponts, le charronnage, les roues et les wagons. De plus, les glands servaient de nourriture aux porcs ainsi que de succédané de café[Hist 4].

Aujourd'hui, le bois de chêne est utilisé en menuiserie, en ébénisterie, pour la construction de charpentes, pour les traverses de chemin de fer, les poteaux, les piquets, les merrains (tonneaux) et pour l'énergie.

Évolutions et prospectives

.jpg.webp)

L'aire de répartition des différentes espèces de chênes en France a évolué dans le passé, et devrait encore évoluer dans le futur, notamment avec le réchauffement climatique.

Le Chêne pubescent

Les chênaies pubescentes, ou chênaies blanches, s’étendent en région méditerranéenne française sur environ 270 000 ha. Elles furent le principal écosystème forestier en région méditerranéenne française jusqu’il y a environ 6 000 ans mais leur exploitation et leurs défrichements ont progressivement provoqué leur déclin. Cette tendance s’est ensuite inversée depuis la fin du 19e siècle du fait de la déprise rurale et de la désintensification de l’exploitation forestière qui concourent à la colonisation de nouveaux espaces et au retour du Chêne pubescent au sein de certains taillis de Chêne vert, notamment. Les changements climatiques représentent aujourd'hui la principale menace pour cet écosystème. En effet, l’aridification du climat méditerranéen rend les conditions de moins en moins favorables au développement du Chêne pubescent. Son état sanitaire se dégrade progressivement à l’échelle de toute l’écorégion, tandis que des changements sont observés dans la composition floristique de ces forêts[4].

Le Chêne-liège

Les forêts dominées par le Chêne-liège, appelées suberaies, recouvrent environ 70 000 ha sur trois principaux secteurs de la région méditerranéenne française : les massifs provençaux des Maures et de l’Estérel, le sud de la Corse et les Pyrénées-Orientales[4].

Depuis la fin du 19e siècle, la baisse d’intérêt pour l’exploitation du liège a entraîné l’abandon de nombreuses suberaies au sein desquelles le Chêne-liège se trouve désormais en concurrence avec les autres essences méditerranéennes. Ces suberaies évoluent alors vers des peuplements mélangés et plus recouvrant, où le Chêne-liège se retrouve en tant qu’essence secondaire. La récurrence d’incendies et d’épisodes de sécheresse, en particulier dans le massif des Maures, constitue également une menace pour une partie des suberaies méditerranéennes françaises. Celles-ci pourraient disparaître de ces secteurs dans un avenir proche, avec l’augmentation de la fréquence de ces incendies en raison des changements climatiques[4].

Le Chêne vert

Les forêts dominées par le Chêne vert, appelées yeuseraies, s’étendent sur près de 530 000 ha de la région méditerranéenne française depuis les Pyrénées-Orientales jusqu’aux frontières italiennes, ainsi qu’en Corse. Si les incendies sont les principales perturbations ayant permis l’expansion des yeuseraies, leur forte récurrence les maintient à l’état de peuplements jeunes et très inflammables. Pourtant, une fois passé un stade critique d’embroussaillement, le vieillissement de la yeuseraie permet de diminuer fortement cette inflammabilité. Les chênes verts des anciens taillis exploités et vieillissants ont cependant des difficultés à se régénérer naturellement du fait de leur densité et de l’âge avancé de leurs souches[4].

Le Chêne tauzin

En France, ce Chêne est présent spontanément des Pyrénées, jusqu'en Bretagne, dans le Centre, en Sarthe et en Ile-de-France. Il est parfois planté et subspontané dans d'autres régions plus au nord et à l'est. Cette espèce se maintient assez bien ; elle est cependant vulnérable en limite de son aire de répartition. Ce sont surtout les habitats associés à cette espèce qui sont menacés et non l'espèce en elle-même[5]. Elle est tout de même classée « en danger » (EN) en Bretagne et dans le Limousin[6].

Notes et références

- Philippe Domont et Édith Montelle, Histoires d'arbres : des sciences aux contes, Delachaux et Niestlé et Office National des Forêts,

- p.193.

- p.192.

- p.190.

- p.205.

- Autres

- INPN, « Quercus L., 1753 - Taxonomie », sur inpn.mnhn.fr, Muséum National d'Histoire Naturelle (consulté le )

- « Ain : Chagne (La), Chanay, Chanay (Le), Chanes, Chaneye, Chanoz, Chasnas, Chassagne (La), Chêne ; Allier : Chassagne (La), Chassaigne, Chassaignes, Chassaing, Chassignol, Chassignole (La), Chêne-du-Loup ; Alpes de Haute-Provence : Chasse ; Ardèche : Charnas, Chassagnes ; Ardennes : Charnois, Chesne (Le), Chesnois (Le), ChesnoisAuboncourt ; Aube : Chanet (Le), Chêne (Le), Cassaigne (La), Cassaignes, Cassés (Les), Cassignole (La) ; Aveyron : Cassagnes, Cassagnes-Bégonhès, Cassagnes-Comtaux, Cassagnoles ; Calvados: Chesnée (La), Quesnay (Le), Torquesne (Le) ; Cantal : Cassan, Cassaniouze, Chanet, Chassagne ; Charente : Chasseneuil-sur-Bonnieure ; Charente Maritime : Chaniers, Chêne (Le), Chênes (Les), Chepniers ; Cher: Chêne-Fourchu (Le), Chênes (Les) ; Corrèze : Bellechassagne ; Côte d'Or: Chaignay, Chaignot, Chassagne (La), Chassagne-Montrachet ; Creuse : Chassagne(La), Chassaing, Chassaing-Cheval, Chassignol (La), Chêne (Le), Chéniers ; Deux-Sèvres : Chesnaie (La) ; Dordogne : Cassagne (La), Chassaignes, Chassaing, Chasseignas ; Doubs : Chassagne-Saint-Denis, Chêne (Le) ; Eure : Chennebrun, Chesnay (Le), Chesne (Le), Quesnay (Le) ; Eure-et-Loir : Chassant, Chêne-Doré, Chesnaye (La) ; Gard : Cassagnoles, Cassan ; Gers: Cassaigne ; Gironde : Casseuil ; Haute-Corse : Cassano ; Haute-Garonne : Cassagnabère-Tournas, Cassagne, Cassagnère (La) ; Haute-Loire: Chassagne, Chassagnes, Chassignolles ; Haute-Marne : Chanoy, Chassagne(La) ; Haute-Savoie : Chainaz, Chanenaz, Chassenaz, Chêne-en-Semine ; Haute-Vienne: Chassagnas, Chassagna, Chasseneuil (Le) ; Hautes-Alpes : Chanets (Les), Chassagne, Chassaignes ; Hautes-Pyrénées : Lacassagne ; Hérault : Cassagnoles ; Ille-et-Vilaine : Beauchesne, Chasné ; Indre : Chasseigne, Chasseneuil, Chassignolle, ChêneÉclat, Chénier ; Indre-et-Loire : Chêne(Le), Chêne-Pendu, Chesnaie(La) ; Isère : Chanas, Chanay, Chasse, Chasse-sur-Rhône, Chêne (Le), Sassenage ; Jura : Chainée, Chanay, Chassagne (La), Chêne-Bernard, Chêne-Sec ; Landes : Cassen ; Loir-et-Cher: Beauchêne, Chesnay (Le) ; Loire : Chassagnole, Chassenet, Chassignol, Chêne(Le) ; Loire-Atlantique: Chêne (Le) ; Loiret :Chanoy, Chêne Rond, Chesnoy (Le) ; Lot : Cassagnes ; Lot-et-Garonne : Casseneuil, Cassignas– Lozère : Cassagnas, Cassagnas-Barre ; Maine-et-Loire : Chenaie (La), Chesnaie (La) ; Manche : Quesnay (Le) : Marne : Chêne-la-Reine, Chéniers ; Mayenne : Chêne-Doux, Chênerie (La) ; Meurthe-et-Moselle : Chenières ; Morbihan : Cassan ; Moselle : Chenois, Chesny ; Nièvre : Chassagne, Chasseigne, Chêne ; Nord :Chêneau-Loup, Quesno, Quesnoy(Le) ; Oise : Chesne (Le), Esquennoy, Quesnel (Le) ; Orne : Beauchêne, Chenaie (La), Chênedouit, Chênesec ; Pas-de-Calais : Quesnoy, Quesnoy (Le), Tortequesne ; Puy-de-Dôme: Chassagne, Chassaignolles, Chassaing (Le),Chassenet, Chassignole, Chassignoles (Les) ; Pyrénées-Atlantiques : Cassaber, Cassaet ; Pyrénées-Orientales : Cassagnes ; Rhône : Lachassagne ; Saône-et-Loire : Chânes, Chênerie (La) ; Sarthe : Chesnière (La) ; Savoie : Chagne (La), Chanay, Chanay (Le), Chanaz, Chane, Chasnaz ; Seine-et-Marne : Chanoy (Le), Charnois (Le), Charnoy(Le), Chasne (Le), Chenois, Liéchêne; Somme : Beauquesne, Equennes, Quesne(Le), Quesnel (Le), Quesnot (Le), Quesnoy (Le), Quesnoy ; Tarn-et-Garonne : Belcasse ; Territoire de Belfort : Eschêne ; Vaucluse : Cassanets (Les), Chêne (Le) ; Vendée : Chasnais ; Vienne : Chasseignes, Chasseneuil-du-Poitou, Chêne ; Vosges : Chênes (Les), Chénois (Le) ; Yonne : Chassignelles, Chassignole, Chêne-Arnoult ; Yvelines : Chesnay (Le), Longchêne ». Henriette Walter, L'aventure des mots français venus d'ailleurs, Robert Laffont, (lire en ligne), p. 44.

- Roger Brunet, Trésor du terroir. Les noms de lieux de la France, CNRS éditions, , p. 88.

- UICN France, « Chapitre Forêts méditerranéennes de France métropolitaine », dans La Liste Rouge des Écosystèmes en France, Paris, (lire en ligne)

- A. LOMBARD et J. CORDIER, « Quercus pyrenaica Willd., 1805 », sur Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006, (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Quercus pyrenaica Willd., 1805 (TAXREF) (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- E. Sevrin, Les chênes sessile et pédonculé, Paris, Île-de-France,

- Philippe Domont et Édith Montelle, Histoires d'arbres : des sciences aux contes, Delachaux et Niestlé et Office National des Forêts,

- Paul Victor Fournier, Les quatre flores de France, Lechevalier,

- Hippolyte Coste, Flore de France, Librairie des sciences et des Arts,

- Albert Carnoy, « Le chêne dans la toponymie et la linguistique », Revue internationale d'onomastique, vol. 10, no 2, , p. 81–101 (DOI 10.3406/rio.1958.1615, lire en ligne, consulté le )

- Marcel Coquillat, « Les glands du chêne dans l'alimentation des hommes préhistoriques », Publications de la Société Linnéenne de Lyon, vol. 28, no 1, , p. 28–32 (DOI 10.3406/linly.1959.8033, lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- « Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) » (consulté le )

- « Observatoire de la biodiversité des forêts » (consulté le )

- « Office National des Forêts (ONF) » (consulté le )

- « UICN France » (consulté le )