Environnement en Allemagne

L'environnement en Allemagne est l'environnement (ensemble des éléments - biotiques ou abiotiques - qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins) du pays Allemagne. Seizième pays le plus peuplé au monde, sur une surface relativement petite (63e pays par la surface), l'Allemagne est un pays qui préserve des espaces naturels importants. Le territoire compte 30 % de forêts. C'est par ailleurs l'un des pays les plus urbanisés au monde, avec beaucoup de constructions collectives, de transports en commun et d'espaces verts.

Quatrième pays au PIB le plus élevé au monde, l'Allemagne a exploité et exploite de nombreuses ressources naturelles. Le secteur industriel (notamment automobile) et les transports sont très développés, et les pollutions sont importantes. L'Allemagne est le 6e pays le plus émetteur en gaz à effet de serre au monde. L'agriculture est globalement assez intensive.

L'empreinte écologique par personne de l'Allemagne était en 2012 de 5,2 hag, ce qui est très supérieur à la moyenne mondiale (2,6 hag). La biocapacité par personne était de 2 hag, de sorte que l'Allemagne est en déficit écologique. Du fait que l'empreinte écologique a diminué depuis les années 1970, et que la biocapacité a légèrement augmenté, le déficit écologique de l'Allemagne décroît depuis les années 1970[1].

Les Allemands sont sensibilisés à l'écologie ; ils consomment des produits issus de l'agriculture biologique et le recyclage est élevé. Le parti Les Verts a une place importante dans la politique allemande. L'Allemagne a engagé une transition écologique, avec des constructions passives, le développement des énergies renouvelables, une limitation des pollutions automobiles, des écoquartiers comme le quartier Vauban à Fribourg. Elle s'est engagée à arrêter de produire de l'énergie nucléaire (mais importe de l'électricité de France, dépend du gaz naturel et consomme du charbon issu de son sol et importé).

L’Allemagne est en 2014 le principal pollueur d'Europe, émettant à elle seule près de 23 % de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union européenne[2].

Biodiversité

Milieux, faune et flore

On distingue en Allemagne plusieurs grands espaces : la grande plaine du Nord, les montagnes moyennes du centre, le plateau bavarois et la vallée du Danube au sud. L'altitude maximale est de 2 963 m. 30 % du territoire allemand est couvert par la forêt (feuillus ou conifères)[3]. Les landes et les tourbières occupent une partie du nord du pays.

On dénombre 48 000 espèces animales et environ 24 000 espèces de plantes, mousses, champignons et algues sur le territoire allemand[4].

On compte 311 espèces d'oiseaux connues en 2019[5].

Le loup est revenu de Pologne, on compte environ 25 meutes ; il y a des renards dans toutes les villes, des sangliers[6].

On dénombre deux millions de chats sauvages ; des campagnes de stérilisation sont nécessaires. Par ailleurs, des écrevisses de Louisiane provenant d'élevages, espèce invasive et nuisible, prolifèrent à Berlin en 2017[7].

Une étude parue en 2017 indique que les populations d'insectes vivant dans les zones protégées d'Allemagne ont chuté de 76 % en 27 ans[8]. Pour Dave Goulson (en), « Les Allemands ont eu la prévoyance de commencer à surveiller leurs insectes, alors que le reste d'entre nous ne le faisait pas »[9].

Zones protégées

En Allemagne, le terme de Parc naturel est né lors d'un congrès d'une importante association de protection de la nature et du paysage, en 1956[10]. L’Allemagne compte 16 parcs nationaux, 14 réserves naturelles et 80 parcs régionaux, soit au total au moins 104 parcs naturels. Ils occupent plus d'un quart de la superficie de l'Allemagne. TERRA Vita a été en 2001 le premier parc naturel allemand à se voir attribuer la distinction de parc géologique[11]. En 2004 et 2005, 5 Parcs ont été inclus à la liste des géoparcs reconnus par l'UNESCO.

Réseau européen Natura 2000

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.

En décembre 2018, l'Allemagne comptait 5 200 sites dont :

- 742 zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux sur une superficie de 59 998 km2,

- 4 544 zones spéciales de conservation (ZSC) (dont les pSIC, SIC) pour les habitats et les espèces sur une superficie de 54 466 km2 .

La superficie totale est de 80 816 km2, ce qui représente 15,5 % de la surface terrestre et marine du territoire de l'Allemagne[12].

Cartographie des sites Natura 2000 de l'Allemagne

Artificialisation des sols

Avec 87 % de citadins, l’Allemagne est l’un des pays les plus urbanisés de la planète. Quatre villes comptent plus d'un million d'habitants (Berlin, Cologne, Francfort-sur-le-Main et Hambourg). En 2016, 14 % des espaces sont artificialisés.

L'Histoire a conduit l'Allemagne a une politique de reconstruction : reconstruction en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, renouvellement urbain à Berlin depuis la chute du mur ou dans les zones industrielles... La reconstruction des années 1960 a privilégié les bâtiments collectifs, en béton.

Par ailleurs, de grands espaces verts ont été préservés dans certaines villes allemandes, comme Berlin. La ville a été précurseur dans l'instauration d'un coefficient de biotope afin de maintenir une biodiversité en ville[13].

Depuis la chute du mur, l'Allemagne de l'Est a perdu 3 millions d'habitants. La vacance de logement a augmenté, conduisant à une politique de réutilisation des friches et de recentralisation de l'urbanisation[6].

Impacts sur les milieux naturels

Activités humaines

L'impact de l'activité humaine sur le territoire est extrêmement ancienne. Des néandertaliens auraient modifié leur environnement il y a 125 000 ans, au bord d'un lac, sur le site de Neumark-Nord, dans le Land de Saxe-Anhalt. la disparition de la forêt de feuillus et l’augmentation de la végétation herbeuse, ainsi que des traces de charbon, indiquent que des incendies répétés ont eu lieu sur les rives du lac[14].

Transports

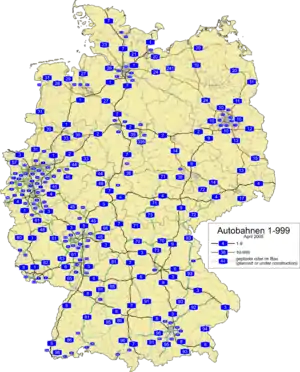

Le réseau ferré est bien développé. Le réseau routier est très développé, dont celui des autoroutes. Des militants écologistes veulent empêcher la construction d'une nouvelle autoroute entre Gießen et Kassel[15], dans la Hesse. En raison du réchauffement climatique, l'Allemagne doit réduire son assuétude à la voiture: « de plus en plus d'experts en transport, d'entrepreneurs et d'écologistes allemands affirment que la solution pour rendre le secteur des transports du pays plus écologique doit aller au-delà du remplacement des voitures à essence par des voitures électriques »[16]. Dans ces conditions, l'absence systématique de limitation de vitesse sur autoroute paraît « [absurde] en France et à raison »[17]. Le pays compte par ailleurs 7 500 km de voies navigables. Les émissions de CO2 dues aux transports continuent d'augmenter[18].

Quatorze villes sont dotées de métros et 20 agglomérations de tramways. La pratique du vélo est très répandue, avec 70 000 km de pistes cyclables et une part modale du vélo de 10 % des déplacements. Dans la Ruhr, des voies ferrées ont été transformées en autoroutes cyclables, reliées au réseau des pistes cyclables des villes[6].

Le FPD, qui représente 5 % des voix et dont fait partie Volker Wissing, ministre fédéral des Transports, risque de compromettre les objectifs climatiques de l'Allemagne en matière de transport, en s'opposant à la sortie des moteurs thermiques, et en privilégiant les autoroutes au détriment des transports en commun[19] - [20] - [21]. Le gouvernement allemand prend le risque de faire échouer le projet de l’UE d'atteindre la neutralité climatique en 2050[22] : il mise sur les e-carburants[23] - [24] - [25] - [26].

La « décarbonation du secteur des transports en Allemagne n'est pas en bonne voie », selon l'OCDE[27] : la mise en place de limitations de vitesse ou de péages urbains tarde, comme l'augmentation des tarifs de stationnement ; la part des véhicules électriques dans le parc automobile total, malgré une forte augmentation, reste trop faible[28].

Industries

L'Allemagne a un passé industriel important. Au XIXe siècle, la Ruhr a fondé son développement sur l'exploitation des mines de charbon.

L'industrie automobile est très développée. Elle est consommatrice en ressources pour la fabrication, et elle engendre des comportements individuels de mobilité, polluants (voiture individuelle). L'Allemagne a produit plus de 6 millions de voitures en 2007. Le groupe Volkswagen avait le 2e chiffre d'affaires le plus élevé de l'industrie automobile au niveau mondial en 2008. En 2015, l'affaire Volkswagen révèle une fraude massive visant à réduire artificiellement les émissions polluantes des véhicules neufs soumis à un contrôle anti-pollution.

Depuis les années 1980, 90 % de la forêt de Hambach ont été détruits par l'industrie minière[29].

Productions

L'Allemagne a développé une agriculture intensive (Généralisation des fermes usines sur le territoire depuis 50 ans[30] ; recherche, production et utilisation massive de pesticides et insecticides...), et une filière agroalimentaire industrielle fondée sur le rendement au détriment du bien-être animal (élevage intensif avec enfermement des bêtes aux surfaces minimales - par exemple 1 m2 par porc[30], élimination des jeunes, pollutions... ; abattoirs...). La firme pharmaceutique allemande Bayer est un acteur allemand historique du développement international d'une agriculture intensive et très impactante pour l'environnement.

55 % du territoire allemand est utilisé pour l'élevage (environ 20 %) et les cultures (environ 35 %). L'Allemagne est le 3e producteur mondial de betterave à sucre, orge et seigle. elle est également le 4e producteur mondial de porc avec un cheptel de 26,5 millions de bêtes. C'est également le premier producteur européen de lait de vache, avec 4,3 millions de tonnes collectées en 2014[31]. L'Europe produisant trop de lait à la suite de la fin des quotas laitiers, le prix du lait conventionnel baisse, avec des conséquences sur la viabilité des exploitations. Il existe également des vignes en Allemagne, sur les coteaux des fleuves, sur les rives sud bien exposées.

Si les AMAP sont peu nombreuses (144 fin 2014 contre plus de 1 600 en France[32]), l'agriculture biologique, qui s'est développée en Allemagne dans les années 1960[33], a longtemps concerné une part plus importante de surface qu'en France. Les consommateurs allemands plébiscitent les produits biologiques[33]. Néanmoins, au début des années 2010, environ 5 % des agriculteurs biologiques repassent en conventionnel (sur un total de 23 000 agriculteurs biologiques[34]), en raison de la concurrence sur les produits bio par la Pologne ou les pays hors UE (pays baltes...)[34].

Le prix de l'abattage étant moins cher en Allemagne, une partie du cheptel français est abattu en Allemagne, avec des conséquences en matière de transport et d'impact environnemental lié.

Importations

L'Allemagne importe un certain nombre de fruits exotiques. Elle a quasiment doublé sa consommation d'avocats de 2010 (28 000 tonnes) à 2015 (45 000 tonnes). Or il faut 1 000 L d'eau pour faire pousser 1 kg d'avocat. Et l'Afrique du Sud, pays producteur et exportateur, manque d'eau pour ses propres cultures. Par ailleurs, l'exportation en Europe nécessite des centaines de kilomètres en camion puis une réfrigération à 6 °C durant les 26 jours de transport en bateau : un transport énergivore, nécessitant également beaucoup d’emballage, comme le fruit est fragile. À l'arrivée, il est parfois stocké dans une mûrisserie, où de l'éthylène est soufflé pour faire mûrir les fruits[35].

Chasse

En 2017, de nombreux landers permettent la chasse aux animaux domestiques ayant un comportement sauvage.

Expérimentation sur les animaux

En octobre 2019, l’association allemande de défense des animaux Soko Tierschutz publie une vidéo montrant des scènes de maltraitance sévère sur des chiens, des chats et des singes dans un laboratoire d’analyses pharmaceutiques et toxicologiques de Hambourg[36].

Le journal L'Obs décrit une vidéo dans laquelle « on voit notamment des singes équipés de colliers métalliques autour du cou, se débattant dans leur cage pour s’en débarrasser. Dans une autre scène, ils sont alignés contre un mur, sanglés à des fauteuils par le cou et les membres supérieurs. D’autres séquences montrent un beagle dans une cage maculée de sang, ou encore un chat aux pattes dégarnies de poils, laissant imaginer les sévices qu’il a dû subir. »

Selon l'auteur de la vidéo, les animaux sont détenus « dans d’atroces conditions » et « traités avec violence ». « Le pire traitement est réservé aux singes. Les macaques sont de petites espèces de singes, pas très forts, sur lesquels des expériences sont fréquemment menées. Ils sont détenus dans d’horribles conditions, dans de petites cages. Beaucoup d’entre eux ont développé des tendances compulsives et gesticulent sans arrêt dans leur cage »."

Friedrich Mülln, un des responsables de l’association, souligne que la législation allemande n'encadre que très peu les expérimentations sur les animaux.

Pression sur les ressources non renouvelables

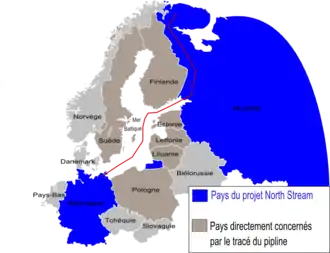

Pays autrefois riche en ressources notamment en charbon (dans l'ancienne Communauté européenne du charbon et de l'acier), il est aujourd'hui appauvri. L’Allemagne fait donc pression sur les ressources mondiales, et reçoit par exemple 41 % de son gaz naturel, 34 % de son pétrole et 21 % de son charbon de la Russie[37]. Un chantier de gazoduc géant Nord Stream entre l'Allemagne et la Russie est démarré en 2019. L'Allemagne a fermé 28 centrales au gaz, à la suite du développement de l'énergie renouvelable ; mais la sortie du nucléaire laisse dans les années 2010 et 2020 une dépendance au gaz[38] et au charbon.

En 2020, l'Allemagne exploite encore du charbon de son sol. Garzweiler est ainsi une immense mine de lignite à ciel ouvert. En 2020, une feuille de route est établie pour une sortie du charbon en 2038[39].

L'utilisation massive du béton pendant la reconstruction a utilisé beaucoup de sable. De plus, une partie du béton utilisé ultérieurement pour des autoroutes, contenant des hydroxydes, s'est vite détérioré, nécessitant des réparations.

Pollutions

Pollution de l'air

L'intense circulation automobile (les autoroutes n'ayant pas de vitesse limitée hors agglomération ou travaux) et l'industrie développée génèrent une importante pollution atmosphérique. L’Allemagne est le 25e pays ayant la plus forte concentration annuelle de particules. Celle-ci dépasse légèrement le seuil recommandé par l’OMS[40].

Pollution de l'eau

Dans l'ensemble, les eaux de surface (lacs et rivières) d'Allemagne sont en mauvais état écologique. C'est le pays d'Europe ayant les plus mauvaises qualités d'eaux de surface, notamment dans sa partie nord[41]. L'Elbe est le fleuve le plus pollué d'Allemagne, alors que la qualité des eaux du Rhin s'est améliorée. Les rejets de l'agriculture (nitrates) mais surtout de l'industrie sont en cause.

Gestion des déchets

L'Allemagne est un des pays d'Europe en surcapacité en termes d'incinération des déchets[42] - [43]. Les REFIOM constituent des déchets toxiques, et les mâchefers sont utilisés pour la construction routière[44].

L'Allemagne est en tête du recyclage en Europe, avec un taux de recyclage des déchets de 62 % en 2014 (63 % pour l'Autriche)[45]. La consigne des bouteilles est mise en place depuis 2003 ; néanmoins, seulement 30 % des bouteilles sont recyclées en 2014, contre 50 % en 2008[46].

Gestion des déchets chimiques

L'Allemagne dispose de quatre décharges souterraines, toutes creusées dans le sel, permettant d'accueillir les déchets chimiques hautement toxiques produits dans le pays (parmi lesquels figurent les REFIOM[47]):

| - | En activité depuis | Capacité |

|---|---|---|

| Décharge souterraine d'Herfa-Neurode | 1972 | 200 000 t/a |

| Kaliwerk Zielitz | 1995 | 70 000 t/a |

| Südwestdeutsche Salzwerke | 1987 | jusqu'à 9 millions de m3 |

| Kaliwerk Glückauf Sondershausen | 2006 | jusqu'à 1,6 million de m3 |

Les déchets servent à remplir, et donc à renforcer mécaniquement les cavités laissées vides par l'exploitation des mines. Et cela permet à l'Allemagne de tenir à l'écart de la biosphère des déchets chimiques qui restent éternellement dangereux[48]. Une enquête de télévision allemande a désigné Heilbronn (avec Südwestdeutsche Salzwerke) et Herfa-Neurode comme les deux lieux les plus pollués d'Allemagne[50].

Gestion des déchets nucléaires

La France et l'Allemagne ont trouvé un accord permettant le retour en Allemagne d’ici fin 2024 des déchets nucléaires allemands traités à l'usine de traitement de la Hague : au lieu de 17 convois, il n'y en aura qu'un seul, mais avec des déchets de plus haute activité[51].

Les déchets faiblement et moyennement radioactifs sont regroupés dans les points de collecte des déchets radioactifs des Länder. Ils sont ensuite stockés dans l'un des centres de stockage souterrains :

| - |

|---|

| Centre de stockage de Morsleben |

| Mine d'Asse |

| Mine Konrad |

Par ailleurs, l'Allemagne est actuellement à la recherche d'un site destiné au stockage en couche géologique profonde de ses déchets hautement radioactifs[52]. La Bundesgesellschaft für Endlagerung (en) est chargée de retenir un site idoine.

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

| En millions de tonnes de CO2[Note 1] | 1990 | % 1990 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | % 2010 | % var. 2010/1990 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4050 | 19,3 | 3979 | 3988 | 3926 | 3571 | 3660 | 12,1 | -9,6 | |

| dont : ex-Union européenne à 15 | 3081 | 14,7 | 3270 | 3264 | 3200 | 2912 | 2972 | 9,8 | +3,6 |

| 950 | 4,5 | 811 | 823 | 798 | 747 | 762 | 2,5 | -19,8 |

En 2007, l'Allemagne était le 6e plus gros émetteur de CO2 au monde, avec environ 2,7 % du total des émissions.

Aidée par l'effondrement économique de l'ex-RDA, l'Allemagne est passée de 1 246 Mt en 1990 à 936 Mt en 2010, une baisse de 25 %[54].

L'Allemagne est moins bien placée que les autres grands pays européens aussi bien en matière d'émission territoriales de gaz à effet de serre que de leur taux de réduction[55].

Exposition aux risques

Risques naturels

L'Allemagne est exposée à de multiples aléas naturels : inondations, tempêtes, incendies, glissements de terrain, séismes...

Tempêtes, submersion marines et inondations

Le littoral est soumis à de violentes tempêtes en hiver et le pays doit faire face à des inondations récurrentes comme celles d'août 2002 à Dresde et d'août 2005 en Bavière.

Les inondations de 1962 avaient fait 315 morts à Hambourg, à la suite d'une crue de la mer du Nord ayant détruit des digues. Dans l'ensemble, 120 kilomètres carrés, soit un sixième de la ville de Hambourg, ont été inondés et les maisons d'environ 60 000 personnes ont été détruites.

Lors des inondations de juillet 2021 en Europe, plus de 119 personnes sont mortes, dont 103 en Allemagne (principalement la région d'Ahrweiler), 15 en Belgique et une en Italie (bilan provisoire).

Sécheresses et canicules

En 2018, le pays fait face à une vague d'incendies et de sécheresses. L'Europe du Nord connaît alors une canicule avec des feux de forêt sans précédent. 1 593 ha ont brûlé en Allemagne en 2018, contre 40 ha en moyenne de 2008 à 2017[56]. 70 % des sols ont été affectés par la sécheresse, ce qui a entraîné une perte agricole de trois milliards d'euros. Cette canicule aurait causé la mort de 1 234 personnes.

Risques industriels

Il existe également un risque industriel. Jusqu'en 2016 (deux morts à Ludwigshafen), BASF, plus grande entreprise chimique d'Allemagne, n’a pas connu d’accidents graves durant des décennies. Les drames les plus graves ont eu lieu en 1921 et en 1948 dans la ville de Ludwigshafen. Le premier (en 1921) a vu 585 personnes mourir après une explosion dans une usine d’ammoniaque. L'explosion d'Oppau détruisit une grande partie de la ville qui l'entourait. Le second accident, en 1948, a fait 207 morts et quelque 3 800 blessés[57].

Politique environnementale en Allemagne

Dès le XIXe siècle, les scientifiques allemands contribuent largement à l'amélioration de la connaissance du vivant, à commencer par Ernst Haeckel, qui inventa le terme écologie en 1866, et Karl Möbius, zoologiste et écologue, qui inventa le terme de biocénose en 1877. August Friedrich Thienemann, fondateur de la limnologie, publie dès 1914 des études sur les interactions entre les différentes communautés d'êtres vivants et les conditions environnementales. Il anticipe en cela le concept d'écosystème.

Beaucoup d'Allemands sont sensibles à l'écologie, et l'Alliance 90 / Les Verts tient une place importante dans la politique allemande. Des ONG et des médias sont également des acteurs de l'environnement[58]. En revanche, le parti de droite radicale Alternative pour l'Allemagne est climatosceptique et déclare vouloir mettre un terme aux politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Le parti s'engage par ailleurs en faveur du diesel et de l'exploitation du charbon[59].

La COP1 (Conférence des parties) s'est tenue à Berlin en 1995. L'Allemagne a instauré en 1999 une réforme fiscale écologique : elle a diminué les prélèvements sur les salaires et augmenté d’autant les taxes sur les énergies polluantes. Le pays a signé le protocole de Kyoto le et l'a ratifié le 31 mai 2002. Celui-ci est entré en vigueur en 2005 avec la ratification de la Russie. Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été dépassés par l'Allemagne, la diminution étant significative (- 25 %[54]).

Chaque année, le collectif écologiste Ende Gelande bloque durant une journée l'immense mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler. Après avoir réuni 1 500 personnes lors de sa première mobilisation, en 2015, le mouvement en a rassemblé entre 5 000 et 6 000 en 2019, bloquant le site pendant deux jours[60].

Énergie

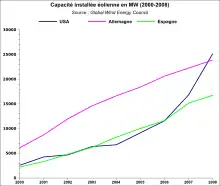

La loi sur les énergies renouvelables a fait passer la part de ces énergies dans la consommation d'énergie primaire de 6 à 15 % de 2000 à 2009[58]. L'Allemagne a renoncé en 2011 à l'énergie nucléaire civile (la dernière centrale devant être arrêtée au plus tard en 2022)[4]. L'Allemagne est l'un des principaux producteurs d'énergie éolienne et a également bien développé l'énergie solaire, thermique comme photovoltaïque.

Selon Bernard Laponche, « la production d’origine renouvelable a plus que compensé, et de loin, la baisse de la production électronucléaire »[61]. Pour Jean-Marc Jancovici, les énergies renouvelables électriques viennent bien remplacer le nucléaire, mais pas le fossile : « la production électrique faite avec des combustibles fossiles n’a quasiment pas baissé en valeur absolue depuis 20 ans ». De plus, les exportations allemandes d'électricité sont plus élevées quand la production renouvelable intermittente est plus forte, l'Allemagne s'appuyant sur les pays voisins pour assurer l'ajustement offre-demande d'électricité[62].

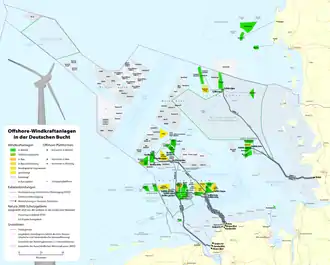

L'Agence internationale de l'énergie invite l'Allemagne à concentrer ses efforts sur le chauffage et les transports[63]. L'Allemagne a rendu la rénovation thermique des bâtiments obligatoire, à raison de 265 000 logements par an[64]. L'Allemagne ne sait pas comment tenir ses objectifs climatiques. Elle mise très fortement sur l'éolien en mer[65] - [66] (en dépit d'une demande accrue de minerai[67] et d'une plus grande empreinte territoriale des réseaux[68]). La question de l'acceptabilité sociale des réseaux électriques est posée[69]. La Société allemande pour l'énergie solaire (de) brosse un tableau préoccupant de la transition énergétique en Allemagne. Selon elle, aucune baisse de l'énergie finale n'est constatée (la part des énergies renouvelables dans l'énergie primaire n'est que de 15 % en 2020, chiffre plus faible qu'en France[70]). Les volumes de transport croissent ; l'industrie, qui consomme énormément d'énergie, mise sur l'hydrogène vert. La chaleur n'est pas assez renouvelable, même si les grandes installations solaires thermiques progressent[71]. L'Allemagne entend développer l'hydrogène vert[72]. Eu égard à la grande quantité d'énergie requise, le pays va devoir importer cet hydrogène[73] - [74] - [71]. Un atlas de l'Afrique est d'ores et déjà élaboré à cet effet[75].

La mise en service en mai 2020 (avec neuf ans de retard) de la centrale à charbon Datteln 4 (de) sème le trouble chez les écologistes du pays[39]. Le mouvement Ende Gelände entend mettre un terme à l'exploitation du charbon[76] et souligner l'hypocrisie qui entoure l'importation de gaz naturel[77]. La coalition gouvernementale formée en , composée du Parti social-démocrate, du Parti libéral-démocrate et des Verts, confirme la sortie du nucléaire, compte fortement développer les énergies renouvelables (réserver 2 % du territoire pour l'éolien terrestre, plus que tripler l'éolien en mer à 30 GW et quadrupler le solaire photovoltaïque à 200 GW), et miser sur le gaz naturel en tant qu'énergie de transition. En effet, la sortie du charbon, annoncée « idéalement » pour 2030, nécessite « le développement massif des énergies renouvelables et la construction de centrales à gaz modernes ». Ces centrales à gaz doivent être construites dans l'optique d'une « compatibilité avec l'hydrogène »[78]. La taxonomie verte, avec l'intégration ou non du nucléaire, révèle déjà de fortes dissensions à l'intérieur même du gouvernement allemand[79].

La politique allemande de Wandel durch Handel (« changement par le commerce ») ayant montré ses limites, le Gouvernement allemand décide en 2022 de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream[80]. Le ministre fédéral vert de l’Économie et du Climat Robert Habeck « ne « s'opposera pas idéologiquement » à la poursuite de l'utilisation de l'énergie nucléaire en République fédérale ». En raison des ruptures d'approvisionnement en gaz russe, l'Allemagne entend recourir davantage aux centrales à charbon et défend l'extension de la mine de Garzweiler[81] - [82]. Le mouvement Ende Gelände proteste contre les projets de terminaux de gaz naturel liquéfié[83] - [84], le GNL importé des États-Unis étant presque aussi émetteur que le charbon[85]. Le débat sur le gaz de schiste en Allemagne est rouvert[86]. La mine de Hambach et celle de Garzweiler font partie des « bombes climatiques » mondiales selon un article paru dans Energy Policy[87]. Le gouvernement allemand fait feu de tout bois en matière d'énergie, quitte à mettre en danger ses objectifs climatiques[88] - [89].

Selon l'Institut français des relations internationales, la « capacité actuelle faible des énergies renouvelables » ne suffit pas encore à satisfaire les besoins énergétiques importants de l’industrie manufacturière allemande[90]. D'après l'Oxford Institute for Energy Studies (en), de l'université d'Oxford, la décarbonation de l'économie allemande passera nécessairement par la séquestration géologique du dioxyde de carbone[91] - [92].

Villes durables

Fribourg-en-Brisgau s'inscrit dans une démarche de ville durable avec l'écoquartier Vauban complètement piéton et adoptant des principes de recyclage des eaux et des déchets innovants[93]. La ville a également mis en place un réseau express métropolitain[94]. Les normes de construction ont évolué assez tôt vers des constructions passives avec le label Passivhaus. L'Allemagne a adopté un objectif ambitieux et souhaite diviser par trois l'évolution de l'artificialisation de ses sols d'ici 2020.

À Tübingen, le « quartier français », ancienne base militaire de l’armée française après la Seconde Guerre mondiale devenue friche industrielle, a été décontaminé puis réhabilité progressivement par la ville depuis 1993. 75 à 85 % des logements neufs du quartier obéissent aux principes de l’habitat participatif[95].

Hambourg a été élue capitale verte européenne en 2011. Beaucoup de toitures végétales y ont été construites[96].

Évaluation environnementale globale

En 2015, l'organisation Global Footprint Network (GFN) indique que l'Allemagne a un déficit en écologique. La biocapacité par personne s'élève à environ 2,06 hag (hectare global par habitant), l'empreinte écologique par personne à 4,37 hag. C'est notamment le bilan carbone qui est plus de trois fois supérieur à la capacité forestière[97].

Le jour du dépassement (date de l’année, calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network, à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an) du pays[Note 2] est le 3 mai[98]. L'Allemagne est l'un des pays dont la consommation dépasse le plus les capacités de la planète.

En revanche, l'index global d'adaptation est le 5e meilleur au monde, la vulnérabilité du territoire au changement climatique étant faible, et le niveau de préparation élevé[99].

Notes et références

Notes

- et non en T Eq.Carbone

- Le jour du dépassement calculé par pays est le jour où le dépassement mondial se produirait si toute la population mondiale consommait comme la population du pays en question.

Références

- Empreinte écologique et biocapacité de l'Allemagne depuis 1961

- « L'Allemagne premier pollueur d'Europe », Le Point, (lire en ligne, consulté le )

- Claude Mangin, L’Allemagne, Belin, Paris, 2003, (ISBN 2701132290), p. 101

- « La protection de la nature et la biodiversité », sur Allemagne faits et réalités, 2010 ? (consulté le ).

- « Demain, un monde sans oiseaux ? », sur arte.tv, (consulté le ).

- Un jour en Allemagne, Arte

- Le Monde, « Des écrevisses de Louisiane prolifèrent dans les rues de Berlin », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Philippe Grandcolas, « Qu’est-ce qui tue les insectes ? », sur The Conversation (consulté le )

- (en) Dave Goulson, Silent Earth. Averting the insect apocalypse, Penguin Random House, 2021, pages 49-54 (ISBN 9781529114423).

- B. Muller-Using et P. Linden, « La forêt récréative en Allemagne fédérale », Revue forestière française, , p. 18 (lire en ligne, consulté le ).

- « Parc naturel et géologique TERRA.vita – Bienvenue ! », sur germany.travel (consulté le ).

- (en) « Natura 2000 Barometer », sur European Environment Agency (consulté le )

- Ministère français du logement et de l'égalité des territoires, « La biodiversité dans les plans locaux d’urbanisme et dans les schémas de cohérence territoriale » (consulté le ).

- Sara de Lacerda, « Des néandertaliens auraient modifié leur environnement il y a 125 000 ans », scienceetavenir, (lire en ligne, consulté le ).

- « En Allemagne, des écologistes juchés dans des arbres luttent contre un projet d’autoroute », sur Reporterre, .

- (en) « In Drive to Cut Emissions, Germany Confronts Its Car Culture » [« Pour réduire les émissions, l'Allemagne fait face à sa culture automobile »], sur Yale Environment 360, .

- « La route vertigineuse de l’Allemagne pour le climat requiert non pas de contrer la France, mais un appui mutuel », sur connaissancedesenergies.org, .

- (de) « Klima-Expertenrat: Deutschlands CO2-Ausstoß sinkt, doch nicht beim Verkehr » [« Conseil d'experts sur le climat : les émissions de CO2 de l'Allemagne baissent, mais pas celles des transports »], sur mdr.de, .

- (de) « Wie eine Fünf-Prozent-Partei die Klimaziele torpediert » [« Comment un parti à 5 % torpille les objectifs climatiques »], sur Der Spiegel, .

- (en) « Scholz’s government threatens to derail EU Green Deal over engine phase-out » [« Le gouvernement Scholz menace de faire dérailler le "Green Deal" de l'UE sur l'élimination progressive des moteurs »], sur Fédération européenne pour le transport et l'environnement, .

- « Océan de fake news sur la voiture électrique », sur Bon Pote, .

- « Moteurs thermiques : pourquoi l’Allemagne fait demi-tour »

, sur Dernières Nouvelles d'Alsace, .

, sur Dernières Nouvelles d'Alsace, . - « Électrique ou thermique ? Berlin alimente le moteur à polémique ! », sur Le Républicain lorrain, .

- (en) « Germany closes ranks to stop the end of the car » [« L'Allemagne resserre les rangs pour empêcher la fin de la voiture »], sur Politico, .

- (en) « Over €200 to fill up a car – the cost of Germany’s bid to keep combustion engines » [« Plus de 200 euros pour faire le plein d'une voiture : c'est le coût de la volonté de l'Allemagne de conserver les moteurs à combustion »], sur Fédération européenne pour le transport et l'environnement, .

- « Automobile : sous la pression de Berlin, l’Union européenne assouplit l’interdiction des moteurs thermiques », sur Le Monde, .

- (en) « The transport sector and the difficulties of an ‘ever closer union’ », sur EURACTIV, .

- (de) « OECD: Deutschland muss sich auf dem Weg zur Klimaneutralität beeilen » [« OCDE : l'Allemagne doit accélérer sa marche vers la neutralité climatique »], Handelsblatt, .

- « 6.000 activistes ont neutralisé le charbon allemand », sur Reporterre

- Violette Bonnebas, « En Allemagne, les ferme-usines deviennent la règle, malgré une rentabilité incertaine », Reporterre, (lire en ligne, consulté le ).

- Nils Klawitter, « L'Europe se noie dans le lait », Courrier international (Der Spiegel), no 1295, , p. 39

- Philippe Bohlinger, « Agriculture durable, la déclinaison allemande », Kaizen, no 35, , p. 35.

- Emmanuelle Vaniet, « SOCIETE- L'Allemagne, un leader du "bio" en Europe », Le petit journal, (lire en ligne, consulté le ).

- Frédéric Hénin, « Chaque année, 5 % des agriculteurs bio jettent l’éponge faute de rentabilité », terre-net, (lire en ligne, consulté le ).

- Elisabeth Raether, « L'avocat sur le banc des accusés », Courrier international (Die Zeit), no 1359, du 17 au 23 novembre 2016.

- « Expérimentation sur des animaux : la vidéo choc d’une association animaliste allemande », L'Obs, (lire en ligne)

- « La politique étrangère », sur Allemagne faits et réalités, 2010 ? (consulté le ).

- « Énergie : un gazoduc va bien relier la Russie à l'Allemagne », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

- « Datteln 4, une nouvelle centrale au charbon dans le paysage électrique allemand », sur Connaissance des énergies, (consulté le ).

- Cyril Esnos, « Les 10 villes les plus polluées au monde. », sur changerdeville.fr, (consulté le ).

- « Les lacs et rivières d'Europe sont en mauvaise qualité écologique », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Jeanne Cavelier, « Les surcapacités d'incinération menace le recyclage en Europe », sur novethic.fr, (consulté le ).

- (en) « In Europe, a Backlash Is Growing Over Incinerating Garbage » [« En Europe, l'incinération des ordures suscite des remous »], sur Yale Environment 360, .

- (de) « Müllverbrennung in Deutschland: Entsorgung mit Risiken? » [« L'incinération des déchets en Allemagne : une méthode d'élimination à risque ? »], sur Deutsche Welle.

- Laurent Radisson, « Allemagne et Autriche en tête du recyclage en Europe », actu-environnement, (lire en ligne, consulté le ).

- Manon Laplace, « Comment l'Allemagne fait la guerre aux bouteilles vides - See more at: http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/12618/comment-lallemagne-fait-guerre-aux-bouteilles-vides#sthash.XVlAe3BR.dpuf », sur bioalaune.com, (consulté le ).

- (de) « Untertagedeponie im Bergwerk Heilbronn soll größer werden » [« La décharge souterraine de la mine de Heilbronn va s'agrandir »], sur stimme.de, .

- (de) Strahlendes Erbe, Kerngedanken zur Endlagerung de Jan Gottwald et Paul Schoeps. Édité en 2003 par Akademikerverlag GmbH & Co KG. (ISBN 978-3-8417-7086-8)

- « Stockage Souterrain pour l’Energie et l’Environnement » [PDF], sur Institut national de l'environnement industriel et des risques, , p. 2

- (de) « Zeitbombe unter Tage » [« Bombe à retardement dans le sous-sol »], sur heise.de, .

- « Nucléaire : Un accord de principe franco-allemand trouvé pour le retour de déchets en Allemagne d’ici 2024 », sur 20 Minutes, .

- (en) « Summary Sub-areas Interim Report » [« Résumé Sous-régions Rapport intermédiaire »] [PDF], sur Bundesgesellschaft für Endlagerung (en), .

- (en)Trends and projections in Europe 2013, site de l'EEA (Agence européenne de l'environnement), p. 16.

- Charles Côté, « Kyoto: le Canada n'est plus de la partie », sur lapresse.ca, (consulté le ).

- « Comment bien mesurer les performances climatiques et environnementales des États ? », sur connaissancedesenergies.org, . Cf. graphique.

- Jérémie Baruch et Pierre Breteau, « Feux de forêt et canicule : comment l’Europe du Nord a rattrapé celle du Sud », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- avec AFP, « Allemagne : explosion sur un site du chimiste BASF, au moins 2 morts », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Caroline Venaille, « Allemagne : mention spéciale pour l’écologie ? », Café babel, (lire en ligne, consulté le ).

- Sciences et Avenir avec AFP, « L'extrême droite allemande mise sur le climato-scepticisme », sur Sciences et Avenir, (consulté le ).

- Claire Lecœuvre, « Les écologistes tentés par l’action directe », Le Monde diplomatique,

- « Allemagne : trois contre-vérités sur la sortie du nucléaire », sur journaldelenergie.com, .

- « Vers quoi l’Allemagne transitionne-t-elle exactement? », sur Jean-Marc Jancovici, .

- « La situation énergétique de l’Allemagne analysée par l’AIE », sur connaissancedesenergies.org, .

- Olivier Sidler, « « La rénovation énergétique peut créer 620 000 emplois » », La Gazette, .

- (en) « Carbon Crossroads: Can Germany Revive Its Stalled Energy Transition? » [« L'Allemagne à la croisée des chemins du carbone: peut-elle relancer sa transition énergétique en panne ? »], sur Yale Environment 360, .

- « L’Allemagne joue l’éolien marin pour sortir du charbon », sur Reporterre, .

- « La guerre des minerais, revers de la transition énergétique ? », sur Reporterre, .

- « Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 » [PDF], sur RTE, .

- « Allemagne: haute tension sur les réseaux d'électricité verte », sur connaissancedesenergies.org, .

- « La politique énergétique allemande: où en sommes-nous des engagements pour 2020? » [PDF], sur Association de prospective rhénane, . Un téléchargement s'effectue aussitôt.

- (de) « Fossil geht’s nicht weiter: Ein Schlaglicht auf den Stand der deutschen Energiewende » [« On ne peut pas continuer avec le fossile : un coup de projecteur sur l'état de la transition énergétique en Allemagne »], sur Société allemande pour l'énergie solaire (de), .

- (en) « Green Hydrogen: Could It Be Key to a Carbon-Free Economy? » [« L'hydrogène vert : pourrait-il être la clé d'une économie sans carbone »], sur Yale Environment 360, .

- (de) « Woher soll der Grüne Wasserstoff kommen? » [« D'où viendra l'hydrogène vert ? »], sur Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (Allemagne), .

- (en) « Climate in the German Elections and Perspectives for France » [« Le climat dans les élections allemandes et les perspectives pour la France »] [PDF], sur Institut français des relations internationales, .

- « H2 Atlas Tool », sur africa.h2atlas.de.

- « En Allemagne, les activistes d’Ende Gelände repartent au charbon », sur Reporterre, .

- « En Allemagne, au cœur du blocage d’un terminal gazier », sur Reporterre, .

- (en) « New German coalition aims for 80% renewable power by 2030, more gas as back-up » [« La coalition SPD/FDP/Verts vise 80 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, davantage de gaz en en appoint »], sur EURACTIV, .

- (en) « Green taxonomy: traffic-light coalition flashes amber », sur socialeurope.eu, .

- « Malgré sa dépendance au gaz russe, l’Allemagne suspend le gazoduc Nord Stream 2 », sur Reporterre, .

- (de) « »Es ist eine angespannte, ernste Lage« » [« « C'est une situation tendue et grave » »], sur Der Spiegel, .

- « En Allemagne, les zadistes de Lützerath résistent toujours au charbon », sur Reporterre, .

- (en) « Worried about a warming world, thousands of Germans reject using LNG — including Canada's » [« Inquiets du réchauffement de la planète, des milliers d'Allemands refusent d'utiliser le GNL, y compris celui du Canada »], CBC, .

- (de) « Aufruf 2022 » [« Appel 2022 »], Ende Gelände, .

- « GNL américain : une très mauvaise idée pour le climat », sur connaissancedesenergies.org, .

- « Face au risque de pénurie de gaz russe, l’Allemagne rouvre le débat sur le gaz de schiste », Nouvelobs, .

- (en) « “Carbon Bombs” - Mapping key fossil fuel projects », sur sciencedirect.com, .

- « L’Ukraine bouscule la transition énergétique allemande », sur Reporterre, .

- (de) « Rückkehr der Kohle macht Energiespareffekte zunichte und gefährdet Klimaziele » [« Le retour du charbon annule les effets des économie d'énergie et compromet les objectifs climatiques »], sur agora-energiewende.de, .

- Patricia Commun, La puissance industrielle de l’Allemagne en danger, Institut français des relations internationales, Comité d'études des relations franco- allemandes, , 36 p. (ISBN 979-10-373-0563-3, lire en ligne [PDF]), chap. 170.

- (en) Achieving net zero plus reliable energy supply in Germany by 2045 : the essential role of CO2 sequestration, Oxford Institute for Energy Studies (en), , 64 p. (ISBN 978-1-78467-201-0, lire en ligne [PDF]), sur connaissancedesenergies.org.

- « L’Allemagne va stocker du CO2 sous la mer », sur Reporterre, .

- « Le top 10 des villes les plus vertes du monde »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Maxisciences (consulté le ).

- « Astus Infos » [PDF], sur astus67.files.wordpress.com, . Astus est une association membre de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et fédérée à Alsace Nature.

- Léa Lejeune, « En Allemagne, à Tübingen, une politique aménagée », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- Laura Martin, « Europe: ces initiatives qui font du bien à l'environnement », sur http://geopolis.francetvinfo.fr, (consulté le )..

- Nicolas Enault, « CARTES. Cinq planisphères pour comprendre pourquoi l'humanité vit au-delà des capacités de la Terre », francetvinfo.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Frédéric Mouchon, « Jour du dépassement : quelles solutions pour la planète ? », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Notre Dame Global Adaptation Index, « ND-GAIN Index Country Rankings », sur index.gain.org, (consulté le ).

Voir également

Articles connexes

- Coûts de l'éternité (de)

Bibliographie

Lionel Charles et al., Environnement et sciences sociales en France et en Allemagne, Paris, L'Harmattan, coll. « Sociologies et Environnement », , 480 p. (ISBN 978-2-343-00954-4).