Don de sang

Un don de sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera gardé dans une banque du sang avant de transfuser une personne malade lors d'une transfusion sanguine. Que ce soit en France[1], en Belgique, en Suisse, au Canada, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, le don de sang est bénévole et gratuit : autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés ; contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Tanzanie où le sang est considéré comme un bien marchand au sein du marché de la santé. En France, le don du sang repose sur le monopole d'État, détenu par l'Établissement français du sang[2].

Ce don du sang implique le respect de contraintes biologiques, immunologiques, médicales, mais aussi réglementaires et législatives encadrant cette pratique. Les principes d'identitovigilance, d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle[3] s'appliquent notamment.

Conditions préalables

En France

En France, la collecte de sang commence par un questionnaire médical[4] dans lequel le donneur précise son âge, son poids, la date du dernier don, son état de santé, et divers facteurs de risque comme les tatouages, l'usage de stupéfiants (usage récréatif ou dopant), les derniers voyages internationaux, et l'anamnèse sexuelle. Les réponses sont associées au sang donné, mais l'anonymat reste garanti.

En France, avant un don de sang, le médecin de collecte de l'Établissement français du sang (EFS) a pour mission de garantir à la fois la qualité du don et la sécurité du donneur. Il s'entretient avec le candidat au don et évalue l'état de santé du candidat et son aptitude, ou non, par souci de sécurité tant pour lui que pour le receveur, à donner son sang. Depuis 2008, sauf pour les donneurs réguliers, un contrôle du taux d'hémoglobine est effectué avant le don. Le médecin de collecte fait la promotion du don auprès des bénévoles et du grand public et supervise la totalité du don.

Il est fortement conseillé de bien manger et de bien boire, ainsi que d'être en bonne forme avant de donner son sang. De même, après avoir effectué son don, il est également conseillé de bien s'hydrater, de s'alimenter et de ne pas réaliser d'efforts physiques pendant 24 h. Ceci permet au donneur de bien récupérer.

Depuis 1995, en France, après l'Affaire du sang contaminé, fin des années 1980, à la suite de la contamination des hémophiles et de transfusés au début des années 1980 (1980–septembre 1985), les différents établissements civils de transfusion (au nombre d'environ 170 à l'époque), qui étaient dans la plupart des cas associatifs, ont été regroupés en une Agence française du sang (AFS), devenue Établissement français du sang (EFS) en 2000. L'EFS et le Centre de transfusion sanguine des armées, CTSA, à Clamart, sont les seuls établissements habilités à collecter le sang en France.

D'un point de vue législatif, le don du sang est régi par le titre II « Sang humain » du livre II « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain[5] » de la première partie « Protection générale de la santé[6] » du Code de la santé publique (CSP, art. L1220-1 et suivants[7], D1221-1 et suivants[8]).

L'arrêté du 2 mai 2002[9] détermine des diplômes et insignes (de type épinglette) pour remercier les donneurs réguliers.

Au Canada

Au Canada, la société canadienne du sang et Héma-Québec (pour la province du Québec) sont les seuls opérateurs à qui l'on peut donner du sang.

Autres pays

Les conditions varient selon les pays : si la contamination par une infection sexuellement transmissible (IST), l'appartenance à une population à risque, un état évident d'ébriété, une transfusion de sang ou d'organe (même ancienne) ou un long séjour en Afrique noire interdisent un don du sang quel que soit le pays, les États-Unis interdisent également le don du sang aux personnes ayant résidé plus de cinq ans en Europe depuis 1980 du fait du risque de maladie de Creutzfeldt-Jakob, à la suite de l'épidémie de vache folle.

Dans d'autres pays, États-Unis, Allemagne, Autriche… coexistent des prélèvements bénévoles (Croix-Rouge souvent) et des prélèvements rémunérés (concernant surtout le plasma) effectués par des firmes commerciales. Le plasma des anti-D thérapeutiques (Rhophylac) est prélevé au Mexique chez des donneurs immunisés et rémunérés, par exemple.

L'âge

En France, en vertu de l'article L. 1221-5 du Code de la santé publique, aucun prélèvement de sang ne peut avoir lieu sur une personne mineure, hormis à titre exceptionnel, en cas d'urgence thérapeutique et avec le consentement des parents. L'âge minimum pour pouvoir faire un don de son sang est donc l'âge légal de la majorité, à savoir 18 ans en France.

En France, le donneur doit être âgé[10] :

- de 18 à 70 ans pour un don de sang total (les dons de personnes de plus de 65 ans sont soumis à l'appréciation d'un médecin d'établissement pour chaque don),

- de 18 à 65 ans (66e année exclue) pour un don de plasma,

- de 18 à 65 ans (66e année exclue) pour un don de plaquettes,

- de 18 à 50 ans pour un don de globules blancs.

Concernant la limite haute, le don de sang est possible jusqu'à la veille du 71e anniversaire, et ce malgré l'allongement de l'espérance de vie de personnes en excellente santé.

On a donc d'un côté une limitation juridique, résultant de la nécessité d'un consentement libre et éclairé à l'acte de prélèvement (on considère que le mineur n'est pas suffisamment éclairé par principe), et d'un autre, une limitation d'ordre médical.

En Australie, un donneur de sang a pu faire des dons jusqu'à l'âge de 81 ans, en raison d'une particularité de son plasma contenant un anticorps rare[11].

La masse

En France, le donneur doit avoir une masse minimale de 50 kg pour un don de sang total et 55 kg pour un don de plasma ou de plaquettes.

Les populations à risque contre-indiquées

En France, le questionnaire et l'entretien médical permettent de savoir si des personnes appartiennent à des populations à risque. Ces personnes sont contrindiquées au don de sang afin de prévenir tout risque transfusionnel pour le malade qui doit recevoir. Cette contrindication prendra la forme d'un ajournement du don, pour une durée variable selon la population à risque considérée.

Les dons ne sont pas stockés et livrés tels qu'ils ont été prélevés en sac de 0,5 L. En effet, les dons aux qualités équivalentes (groupe sanguin, période de prélèvement…) sont groupés sous une forme plus adaptée au stockage, au transport et à l'utilisation et l'ensemble du lot est testé. L'apport d'un don provenant d'une personne contrindiquée rend le lot impropre à la distribution et réduit donc la quantité de sang disponible.

Sont ainsi contrindiqués[10] :

- les personnes pratiquant le multipartenariat sexuel au cours des 4 mois précédant le don (6 mois en Suisse),

- les personnes dont le partenaire sexuel est atteint d'une maladie sexuellement transmissible,

- les personnes prenant certains traitements,

- les personnes ayant consommé de la drogue par voie intraveineuse,

- les personnes ayant subi une opération, une endoscopie, un tatouage ou un piercing dans les 4 mois précédant le don du sang,

- les personnes revenant depuis moins de 4 mois (6 mois en Suisse) de certaines zones où sévissent des maladies transmissibles par le sang : la définition de ces zones est régulièrement actualisée (zones où sévit le paludisme, la maladie de Chagas, la fièvre du Nil occidental…),

- les personnes ayant séjourné au moins un an dans les îles britanniques entre 1980 et 1996 (maladie de Creutzfeldt-Jakob, dite de la « vache folle », due à des protéines de type Prion) (aux États-Unis, ce critère est élargi à toute personne ayant résidé 5 ans en Europe depuis 1980),

- les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 6 mois,

- les personnes ayant un antécédent familial de maladie à prion,

- les personnes ayant subi une greffe de cornée ou de dure-mère, une chirurgie de l’encéphale ou de l’œil avant avril 2001, une transfusion ou une greffe[12].

Cas notable de l'ajournement permanent des hommes ayant eu ou ayant un partenaire masculin

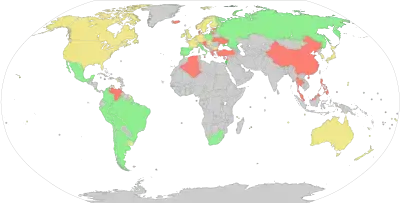

- autorisé sans restriction particulière

- autorisé sans délai d'attente, sauf pour les transfusions sanguines

- autorisé mais avec délai d'attente

- non autorisé

- pas de données

En France, depuis le 16 mars 2022, le don de sang est autorisé aux hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) sous les mêmes conditions que la population générale (1 seul partenaire sexuel maximum dans les 4 derniers mois)[13].

Le don de sang est autorisé aux hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) dans les pays suivants :

- Sans restriction spécifique aux homosexuels masculins et autres HSH : en Afrique du Sud (depuis le , délai de 6 mois après changement de partenaire[14]), Argentine (depuis le [15] - [16] - [17]), Bhoutan[18], Chili (depuis le , délai de 12 mois après changement de partenaire[19]), Colombie (depuis le [20]), Costa Rica (depuis 2007[21]), Espagne (depuis 2000, délai de 6 mois après tout comportement à risque[22]), Hongrie[23] - [24], Israël (depuis le [25]), Italie (depuis 2001, délai de 4 mois après tout comportement à risque[26]), Lettonie[27], Mexique (depuis 2012[28]), Pérou[29] - [30], Pologne (depuis 2005[24] - [31] - [32] - [33]), Portugal (depuis 2010[34]), Russie (depuis 2008[35] - [36])

- Après 3 mois d'abstinence : Canada (à partir du [37], après un an depuis le [38] et auparavant 5 ans d'abstinence à partir de 2013[39] - [40]), Royaume-Uni (depuis le sauf Irlande du Nord[41], auparavant un an depuis novembre 2011[42], et toujours un an depuis le pour l'Irlande du Nord[43])

- Après 6 mois d'abstinence suivant un rapport anal : Serbie (depuis 2014[44])

- Après 6 mois d'abstinence : au Japon[45]

- Après un an d'abstinence : en Australie (depuis 2000[46] - [47]), Belgique (depuis le [48]), Brésil (depuis le [49]), États-Unis (depuis le [50]), Finlande (depuis 2014[51]), Irlande (depuis le [52]), Nouvelle-Zélande (depuis le [53]), Pays-Bas (depuis le [54] - [55]), République tchèque (depuis 2007[56]), Suède (depuis [57]), Suisse (depuis le [58]).

- Après 5 ans d'abstinence : à Taïwan (depuis mai 2018[59]).

D'autres pays appliquent, lorsqu'il s'agit de gays et bisexuels, une contrindication permanente.

Historique de l'interdiction en France

En France, un arrêté interdisait à tout homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes de donner son sang[60] sur la base d'une réflexion basée sur des « catégories à risque », et cela, depuis 1983[61]. Depuis cette date, en théorie, tout acte de prélèvement du sang aurait dû être accompagné d'une justification du donneur indiquant sur parole qu'il n'a jamais eu de rapports homosexuels. Toute personne ne respectant pas cette circulaire est passible de poursuites pénales. Selon l'Institut de veille sanitaire, la prévalence du VIH chez les HSH est 65 fois plus élevé que dans la population hétérosexuelle française, son incidence est quant à elle 200 fois plus élevée[62]. Même si toutes les poches de sang prélevé sont testées, il existe un risque du fait que la séroconversion n'est pas immédiate et qu'avec les meilleures techniques utilisées actuellement, la présence du VIH n'est détectable en moyenne qu'à partir du 12e jour suivant une contamination (fenêtre silencieuse)[63]. Le risque résiduel de transmission du VIH a ainsi été estimé sur la période 2011-2013 à 1 pour 3,45 millions de dons[64].

Cette règle a de nombreuses fois été critiquée par les parlementaires, car elle ne respecterait pas les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclarant que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », ni ceux de la Constitution de 1946 proclamant l'égalité des droits de chacun, sans distinction effectuée sur la race ou la communauté.

Plusieurs pays ont ouvert le don du sang aux HSH, tandis que d'autres pays excluent non seulement les HSH, mais également les femmes bisexuelles et les lesbiennes. L'association SOS homophobie a dénoncé une « discrimination injustifiée »[65].

En France, l'interdiction à vie des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes de pouvoir donner leur sang a été remise en cause par diverses associations et militants, comme Alexandre Marcel, un militant homosexuel qui a sensibilisé l'opinion publique. Il a également saisi le Tribunal correctionnel d'Alès, mais la plainte a été classée sans suite[66] - [67] - [68].

Par ailleurs, le ministère de la Santé français a fait l'objet d'un procès administratif : Geoffrey Léger, le plaignant, a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg. La requête fut défendue par l'avocate Caroline Mécary. Le but de ce procès était d'ouvrir le don du sang aux HSH par décision de justice. En plus de la justice française, Geoffrey Léger a également saisi la justice européenne en déposant plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, pour non-respect du droit communautaire[69] - [70].

Une seule relation sexuelle entre hommes excluait à vie le candidat, même si la relation avait eu lieu 50 ans auparavant. Selon SOS Homophobie, des lesbiennes étaient également exclues de don du sang, bien qu'officiellement elles ne soient plus rejetées des Établissements français du sang depuis 2002[71].

Il existe une classification spécifique « homme ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme », validée par une Cour de cassation[72]. La Cour de cassation a validé ce fichage et justifie ce choix en reprenant les arguments de l’Établissement français du sang[72].

Deux épidémiologistes de l'InVS (Institut de veille sanitaire), un organisme public rattaché au ministère de la Santé à Paris, ont suggéré que l’interdiction faite aux HSH de donner leur sang est inefficace et pourrait même être contreproductive en raison, entre autres, du nombre de faux témoignages d'HSH cachant leurs relations homosexuelles[73].

En juin 2009, 76 % des Français trouveraient injustifiée cette interdiction[74]. Des politiques tels que François Hollande[75], Martine Aubry ou Jean-Luc Roméro[76] ont affirmé vouloir ouvrir le don du sang aux gays. Des parlementaires tels que Jean-Louis Idiart[77] - [78], Catherine Lemorton[79], Alain Vidalies[80], Jean-Claude Fruteau[81], Éric Diard[82], Jean-Yves Le Déaut[83], Marie-Line Reynaud[84] ou encore Béatrice Pavy[85] se sont interrogés quant à la crédibilité d'une telle interdiction.

Des associations politiques telles que HES[86], les Jeunes écologistes[87] et GayLib[88] ont pris position contre l'ajournement permanent, voire contre un ajournement temporaire spécifique aux HSH.

Par ailleurs, les associations Homodonneur[89], Pourquoi sang priver[90] et le Centre LGBT de Touraine[91] militent activement pour supprimer ce qu'ils considèrent comme une injustice.

En 2011, le Défenseur des droits Dominique Baudis a recommandé à l’État d'ouvrir le don du sang aux HSH[92]. En 2006, l'ancienne institution chargée de lutter contre les discriminations, la HALDE[93], avait déjà recommandé à l'Établissement français du sang la modification du questionnaire rempli par les candidats afin de substituer à la question relative aux rapports sexuels entre hommes, celle relative aux « pratiques sexuelles à risque ».

Le Comité consultatif national d'éthique, saisi par la ministre de la Santé en 2013, a rendu le un avis défavorable à l'ouverture du don du sang pour les HSH[94] - [63].

En juillet 2006, Xavier Bertrand a promis de mettre un terme à ce qu'il qualifie d'« injustice »[95]. En 2007, l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a promis d'ouvrir le don du sang aux HSH. Mais elle ne l'a pas fait[96]. En juillet 2011, Xavier Bertrand, 5 ans plus tard, a promis à nouveau la même chose. Mais il n'a pas tenu sa promesse[97]. Et en décembre 2011, Xavier Bertrand a réaffirmé sa position : officiellement, il ambitionne d'ouvrir le don du sang aux HSH[98].

Le , après un précédent revirement[99], la ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine, annonce que cette interdiction faite aux HSH va être levée. Elle sera remplacée par, concernant le don de plasma, l'égalisation des critères entre les hétérosexuels et les HSH, et, concernant le don de sang total, un ajournement de 12 mois, originellement à partir du [100] - [101] - [102], puis du [103] - [104]. Au bout d'un an une réévaluation sur la base des données collectées est envisagée, quoique l'Institut de veille sanitaire dit avoir besoin de recueillir les données de 80 000 donneurs HSH, mais en ayant seulement recensé un potentiel de 21 000 donneurs de sang total et 800 donneurs de plasma sécurisé par quarantaine par an[105]. Les associations réagissent différemment[106] - [107].

Saisi sur cet arrêté, le Conseil d'État rejette, le , les recours contre lui et maintient l'ajournement d'un an des HSH[108].

Le , le ministère de la Santé annonce que la durée d'ajournement sera réduite à 4 mois à partir du [109]. L'arrêté du fixe finalement la date de prise d'effet de cette réduction au [110].

L'Assemblée nationale vote un amendement au projet de loi bioéthique le 8 juin 2021, lors de sa troisième lecture, qui supprime le délai d'abstinence pour les HSH concernant le don du sang. Cette mesure entre en vigueur le 16 mars 2022[13]

Fréquence de dons

Le rythme des dons dépend de la volonté du donneur et du type du don. Une certaine période de temps minimale est fixée entre les dons. Cette période diffère de pays en pays selon la règlementation en vigueur.

En Belgique[111], il faut attendre deux mois entre deux dons de sang total avec un maximum de quatre dons par an ; pour les dons de plaquettes, le délai est de deux semaines avec un maximum de 24 dons par an. Pour les dons de plasma, il est possible d'effectuer jusqu'à 15 litres de dons dans l'année, à deux semaines d'intervalle minimum.

En France, il faut attendre 8 semaines entre deux dons de sang total avec un maximum de 6 dons par an pour un homme et 4 pour une femme ; pour les dons de plaquettes, le délai est de 4 semaines avec un maximum de 12 dons par an. Pour les dons de plasma, il est possible d'effectuer jusqu'à 24 dons dans l'année, à deux semaines d'intervalle minimum. Pour les hommes de plus de 60 ans, un intervalle de 8 semaines minimum est exigé entre les dons, quel que soit le type.

Au Canada, hommes et femmes peuvent effectuer un don de sang total 6 fois par an, tous les 56 jours. Un délai de seulement 6 jours est requis entre deux dons de plasma, alors qu'il faut attendre 14 jours entre deux dons de plaquettes (soit 24 fois par an). Cependant, pour les donneurs ayant déjà donné des plaquettes par aphérèse, il est possible de faire des dons doubles de plaquettes, lorsque les analyses l'autorisent, permettant ainsi de faire l'équivalent de 48 dons par an.

En Suisse[112], il faut attendre 10 à 12 semaines entre deux dons de sang total avec une recommandation de ne pas donner plus de 4 fois par an pour un homme et 3 fois pour une femme.

L'ensemble des pays européens applique en matière de délais entre deux dons une directive européenne. Si tous appliquent les mêmes délais en ce qui concerne les dons de sang, il n'en est pas de même en ce qui concerne les dons de plaquettes. Sans en arriver à ce qui se passe au Canada, certains pays européens, comme la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, appliquent depuis plusieurs années la directive européenne qui prévoit que l'on doit respecter un délai de 4 semaines entre deux dons de plaquettes, avec un maximum de dons par an. En France, le nombre de dons tous types confondus doit être inférieur ou égal à 24 par an.

Le don

En 2015, l’Établissement français du sang a recueilli près de 3 millions de dons de sang (dons de sang total, de plaquettes et de plasma)[113].

Les besoins en produits sanguins sont en augmentation constante. Après une longue période de diminution des besoins en produits sanguins labiles, la situation s’est inversée depuis 2001. Les besoins augmentent de manière forte, sur un rythme de 1 à 3 % par an.

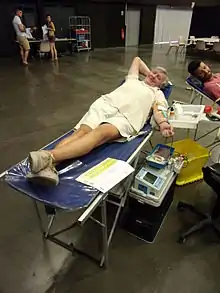

Le don du sang s’effectue en plusieurs étapes :

- le donneur potentiel est accueilli par un secrétaire de l’EFS, qui lui remet un questionnaire à remplir : le questionnaire pré-don ;

- il est ensuite reçu par un médecin de l'EFS, ou un infirmier ayant reçu une formation supplémentaire[114], pour un entretien confidentiel. Il s’agit de vérifier son aptitude à donner son sang ;

- la personne donne son sang. Le prélèvement, effectué par un infirmier, dure environ dix minutes pour le don de sang total, et est plus long pour le don de plaquettes et le don de plasma (1 h 30 min et 1 h) ;

- le donneur est invité à prendre une collation à l’issue du don. Il est indispensable de bien s’hydrater et de se restaurer après un don de sang[115].

Les facteurs qui peuvent inciter à aller donner son sang sont nombreux :

- par solidarité ;

- indirectement « donner » pour « recevoir plus tard si besoin est » ;

- l’effet d’entraînement ;

- par fierté, pour sa satisfaction personnelle ;

- par morale : contribution des individus au bien-être de leurs semblables.

Les raisons d'une augmentation des besoins

Plusieurs facteurs expliquent ce revirement de situation observé depuis 2001 :

- l’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation du nombre de maladies nécessitant l’utilisation d’une thérapeutique transfusionnelle. Aujourd’hui, on transfuse de plus en plus à des âges avancés de la vie (deux tiers des personnes transfusées ont plus de 60 ans). Cette tendance risque de s'accentuer encore à l'avenir compte tenu du vieillissement de la population ;

- les progrès de la médecine permettent le traitement de patients par chimiothérapie lourde pour leucémie et/ou cancer à des âges de plus en plus avancés. Ces traitements nécessitent une grande quantité de produits sanguins ;

- les professionnels de la santé ont repris confiance dans les produits sanguins puisque les risques liés aux transfusions ne cessent de diminuer (ils ont été divisés par deux en cinq ans). La transfusion est donc utilisée de façon plus systématique pour assurer aux personnes à risque un plus grand confort de vie.

Une stabilisation des dons

Parallèlement à cette augmentation de la demande, les prélèvements de sang, tout comme le nombre de donneurs, ont tendance à se stabiliser (autour de 1,7 million de donneurs en 2009). L’approvisionnement des établissements de santé a néanmoins pu être maintenu grâce à une gestion rigoureuse des produits prélevés. Le taux de péremption des produits ou de non-utilisation est ainsi passé de 1,49 % en 2003 à 0,63 % fin 2006 : la gestion du processus de fabrication est donc totalement maîtrisée et optimisée.

Des stocks entre diminution, stagnation et hausse

Pendant les vacances, durant les épidémies de gastro-entérite ou de grippe, les donneurs sont en effet moins nombreux, ce qui entraîne une diminution du nombre de produits sanguins dans le stock, alors que les besoins des malades restent constants. Les périodes de tension sur le stock existant, mais l'Établissement français du sang a toujours réalisé sa mission qui est d'assurer l'autosuffisance nationale des produits sanguins, sur l'ensemble du territoire.

En 2020, la Pandémie de Covid-19 perturbe fortement la collecte de sang en France, les réserves de poches de sang tombent en effet à environ 82 000 unités en fin d'année, soit le plus bas niveau enregistré depuis une décennie[116]. Un appel d'urgence est lancé en mars 2021 par Hervé Meinrad, Directeur de la Collecte de l'EFS[117].

Le 28 juin 2022, pour la deuxième fois de son histoire à moins de 6 mois d'intervalle, l'EFS publie un communiqué de presse « d'urgence vitale », précisant qu'il manque 110 000 poches de sang d'ici la mi-juillet[118].

Des objectifs accessibles

Pour assurer un parfait approvisionnement des hôpitaux et des cliniques en produits sanguins, il faudrait être en permanence à 14 jours de stock. Les globules rouges ne se conservent que 42 jours : d’où l’importance de donner régulièrement son sang. Pour cela, il faut donc conquérir de nouveaux donneurs et également augmenter le nombre de dons par donneur.

La rémunération du don du sang

La monétisation du don du sang est encore un sujet tabou en France mais envisageable pour pouvoir couvrir les besoins des malades et donc atteindre l’objectif d’augmentation des dons. Une prise de conscience s’est effectuée dans certains pays où en ressort des conséquences positives comme négatives.

- Les effets positifs : Cette monétisation, testée dans d’autres pays, aurait des conséquences positives sur le nombre de dons, par exemple en Allemagne depuis la monétisation on observe que près d’un tiers des allemands ont fait un don alors que seul un français sur 10 est un donneur régulier actuellement. De plus, le don rémunéré serait plus rentable pour les autorités car le besoin de communication et de campagnes deviendrait de plus en plus faible. En effet, les donneurs seront attirés par l’argent et donc n’auront pas besoin de motivation extérieure (communication, publicité). Ensuite, les collecteurs de sang auraient moins besoin de se déplacer étant donné que pour les donneurs le don serait une forme de revenu. On pourrait donc comparer le don à un travail et ce sont les travailleurs qui viennent au travail et non le travail qui vient aux travailleurs.

- Les effets négatifs : La rémunération du don aurait aussi des conséquences négatives. Elle serait qualifiée de « dangereuse » pour les donneurs comme pour les malades. La directrice de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que « Le meilleur moyen de garantir un approvisionnement sûr et suffisant en sang, et produits sanguins, est de disposer d’un bon approvisionnement, basé sur les dons réguliers de sang de donneurs volontaires et non rémunérés ». Celle-ci peut sous-entendre que les donneurs altruistes seraient plus fiables car aucune contrainte, ni pression ne serait exercée sur eux. Ils donnent par générosité et par solidarité, comparés à ceux qui donnent leur sang seulement pour gagner de l’argent et qui peuvent être tenté de dissimuler au médecin des informations importantes dans l’unique but d’être payé. Sur ces propos, plusieurs organisations comme l'Établissement français du sang et l'Organisation mondiale de la santé, prônent le don gratuit. De plus, il est possible que les futurs donneurs ne soient que des citoyens à faible revenu. Cette rémunération serait donc un apport signifiant pour leur foyer. Ils seraient capables de se mettre en danger, en ne respectant pas la réglementation, pour être rémunéré et survivre.

Si le don est rémunéré, on ne peut alors plus parler d’un don qui est une chose donnée, une action d’offrir à quelqu’un quelque chose.

La journaliste Kathleen McLaughlin observe que les États-Unis, étant « l’un des cinq pays où les donneurs peuvent être rémunérés pour leur plasma – l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne et la Hongrie.– et disposant d’une population démunie toujours plus nombreuse, sont devenus un fournisseur de premier plan de ce fluide corporel dont sont dérivés de lucratifs médicaments ». Les donneurs sont majoritairement des personnes à faibles ressources et les centres de prélèvement sont « souvent concentrés dans les coins les plus pauvres et les villes étudiantes, offrant aux donneurs des centaines de dollars par mois s’ils y vont deux fois par semaine »[119].

Les différents types de dons

Le donneur peut choisir, en l'absence de contre-indication spécifique, le type du don qu'il souhaite faire : don de sang total, don de plaquettes (thrombocytaphérèse) ou don de plasma (plasmaphérèse). Les équipes de l'ÉFS peuvent toutefois l'orienter vers un don en particulier en fonction de son groupe sanguin, de son taux d'hémoglobine, de son taux de plaquettes, de la qualité de ses veines, etc.

Le don de sang total

_Blood_drive_at_Naval_Station_Mayport.jpg.webp)

Une poche de sang est prélevée à partir du sang du donneur. Elle est ensuite traitée afin de séparer le sang en ses différents composants. La durée du prélèvement est habituellement entre 5 et 15 minutes.

Une poche de 420 à 480 ml environ est prélevée ainsi que des tubes échantillons sur lesquels seront effectués les contrôles et tests.

La quantité de sang prélevée est prescrite par le médecin-préleveur et est adaptée aux poids, sexe et âge du donneur. Mais la quantité de sang prélevée doit être au moins égale à environ 450 ml. En effet, cela ne permettrait pas non plus d'avoir un produit fini qui corresponde à une unité thérapeutique, l'intérêt du malade étant au centre des préoccupations avant tout. Si jamais le donneur ne peut fournir suffisamment de sang (veines trop fines, par exemple), le don peut être interrompu. Néanmoins, le sang donné n'est pas perdu et peut servir à la recherche scientifique et toute autre application non thérapeutique. Le don non thérapeutique est très important, car il permet de produire notamment des réactifs indispensables pour réaliser les tests sur les tubes échantillons.

Pour un don total une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre deux dons[120].

Don par aphérèse

On appelle don par aphérèse le don d'une partie seule du sang, celui-ci étant partiellement traité durant le don par centrifugation. cela permet de séparer le plasma ou les plaquettes puis de restituer au donneur le reste du sang. Ce type de don nécessite une mise en œuvre plus importante due au fait qu'une partie du sang prélevé est traitée immédiatement.

Le don de plasma

.JPG.webp)

La plasmaphérèse est le prélèvement du plasma sanguin. Le procédé est similaire au don de plaquettes, mais dure moins longtemps (35 minutes à 1 heure). On prélève en aphérèse jusqu’à 875 ml de plasma au donneur, puis on lui restitue ses autres composants (globules rouges et plaquettes). Il est possible de donner son plasma toutes les deux semaines, dans une limite de 24 fois par an.

Une fois prélevé, le plasma peut avoir deux orientations :

- Le plasma prélevé par aphérèse chez des hommes non transfusés ou des femmes n'ayant pas eu d'enfant (à cause de l'immunisation anti-HLA), peut être conservé congelé un an à −25 °C, après un traitement d'atténuation bactérienne et virale par les procédés B.M. (bleu de méthylène), ou amotosalen (psoralène). Il s'agit alors de PFC — plasma frais congelé —, issu d'un seul donneur. Ce produit (soit l'un, soit l'autre) est préparé par tous les établissements de transfusion. Un second type de plasma frais congelé existe également. Il s'agit du plasma viroatténué par procédé S.D. (solvant-détergent), préparé par le Centre de transfusion de Bordeaux. Ce plasma est préparé à partir de pools de 100 dons de plasma par aphérèse. Tous ces plasmas ne peuvent être transfusés que dans trois indications générales de déficit de facteurs de coagulation et deux plus rares — PTT et SHU.

- Le plasma issu soit d'aphérèse, soit de la déplasmatisation du sang total (ce qui donne un plasma, un concentré érythrocytaire, et parfois un concentré de plaquettes) est adressé au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) pour être fractionné en ses différents éléments : essentiellement l’albumine, les facteurs coagulants et les anticorps.

- Les anticorps sont injectés en cas de désordre immunitaire (déficit immunitaire, maladie auto-immune...), ou encore pour prévenir une infection en cas d'exposition à un risque de contamination (exemple : tétanos, hépatite B...).

- L’albumine (une protéine) et le plasma total sont transfusés aux grands brulés qui les perdent par la peau, et aux blessés graves.

- Les facteurs coagulants eux, sont utilisés pour traiter certaines maladies hémorragiques : l’hémophilie par exemple.

Le don de plaquettes

Le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Ce processus de séparation est appelé aphérèse. Les plaquettes sont alors collectées dans une poche pouvant contenir de 2 à 8 1011 plaquettes dans un volume de plasma de 300 ml environ, soit environ six à douze fois plus de plaquettes que lors d’un don de sang total. Ce don dure 90 minutes environ.

Les plaquettes ne se conservent que cinq jours : pour faire face aux besoins, des dons réguliers et quotidiens sont donc indispensables. On peut donner ses plaquettes jusqu'à douze fois par an, en respectant un intervalle d’au moins quatre semaines entre deux dons.

Lorsqu'une maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou des traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse, la personne atteinte de cette maladie est dite en aplasie. La transfusion régulière de plaquettes permet alors d’éviter les risques d’hémorragies qui mettraient sa vie en péril.

Selon l'association Don de soi - don de vie, il est important de ne pas prendre d'ibuprofène ou d'aspirine dans les jours précédant le don de plaquettes, car ces médicaments sont des antiagrégants plaquettaires et rendent les plaquettes inefficaces[121]. Au Canada, la période d'attente minimale après la prise de médicaments est de 24 h pour l'ibuprofène et de 72 heures pour l'aspirine et le naproxène[122].

Déroulement du don

Une première prise de sang est faite sur le bras opposé au don complet. L'éprouvette de sang ainsi récoltée est ensuite analysée sur-le-champ afin de déterminer la teneur en plaquettes du sang du donneur (pour un don de plaquettes, pas pour un don de plasma). Ce dernier a ensuite le choix de faire un don simple ou double (le double n'est pas offert dans tous les centres de dons). Pour un don simple, la durée de prélèvement varie de 4 à 10 minutes. Lors d'un don double, le donneur peut s'attendre à passer 7 minutes sur la chaise de prélèvement. Il est possible que, la teneur en plaquettes du sang du donneur étant trop faible, celui-ci n'ait que la possibilité de faire un don simple. Lorsque le donneur a fait son choix, le sang est prélevé et partiellement traité immédiatement par une machine qui va le centrifuger afin de séparer le plasma ou les plaquettes. Lors du processus, un anticoagulant est ajouté au sang afin que celui-ci ne coagule pas[123]. Inévitablement, une petite partie de cet anticoagulant est repassée au donneur lors du retour des composantes du sang non utilisées. Des sensations désagréables peuvent s'ensuivre : de légers picotements dans les lèvres ou une sensation de froid. Dans le cas où le donneur ressent ces effets, le don ne s'arrête pas, mais le débit de retour de la pompe du séparateur peut être diminué (celles-ci n'entraînent pas non plus l'exclusion du donneur). Ces sensations ne sont pas liées à une réaction allergique, mais à la baisse transitoire du calcium sanguin, capté par le citrate utilisé comme anticoagulant. Une supplémentation en calcium peut aussi être administrée par voie orale[123].

Le don autologue ou autotransfusion

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un don, mais d'une méthode de prélèvement du sang avant que celui-ci ne soit rendu au patient, généralement en prévision d'une intervention chirurgicale. On parle aussi de don de sang autologue programmé (DSAP). La transfusion autologue programmée est une intervention qui consiste à transfuser au patient le sang qu’on lui a prélevé auparavant lorsqu’il doit subir une chirurgie élective. On évite ainsi les risques d’infections transmissibles pouvant être associés au sang provenant d’autres donneurs. Cette méthode de transfusion sanguine avait été encouragée à la suite du scandale du sang contaminé au début des années 1990. Toutefois, l’amélioration importante de la qualité des services de prise en charge des dons de sang en général a grandement contribué à accroître et à assurer leur sécurité. En conséquence, le recours au don de sang autologue programmé (DSAP) a fortement diminué.

Dans le monde du sport, la transfusion sanguine étant une technique de dopage, le don de sang autologue est parfois pratiqué car plus difficile à détecter qu'une transfusion homologue classique[124].

Statistiques

Dans le monde, plus de 90 millions d'unités (poches de sang) sont collectées par an, avec une disparité entre le nord et le sud, puisque seulement 45 % sont distribuées dans les pays en voie de développement[125]. Les besoins de sang au niveau mondial sont estimés à 300 millions de poches[126].

En moyenne, en France, 500 000 personnes reçoivent chaque année une transfusion sanguine. L'Établissement français du sang prélève et distribue 3 millions de poches par an[127] et accueille 1,7 million de donneurs soit 4 % de la population en âge de donner. Le nombre moyen de dons par an et par donneur est de 1,82[127].

À partir de 2020, les stocks de produits sanguins connaissent une baisse sans précédent depuis les 10 dernières années. Les collectes au sein des entreprises et des écoles notamment sont particulièrement perturbées par la pandémie de Covid-19, et la collecte des poches avoisinent seulement 82 000 unités en mars 2020 (contre 100 000 en moyenne)[116].

Suites du don

Recommandations après le don

_133%252C_applies_pressure_to_a_gauze_on_his_arm_after_donating_blood_during_a_blood_drive_hosted_by_NM.jpg.webp)

- Pour éviter tout hématome, il est impératif d’appuyer à l’endroit de la piqure environ 5 minutes, car la coagulation sanguine demande entre 5 et 10 minutes. En effet si le caillot n’est pas bien formé, un hématome plus ou moins important risque de se produire en cours de journée. À ce titre un bandage légèrement compressif est fait sur le point de ponction. Il est préférable de le garder au moins deux heures après le don pour éviter la formation d’un hématome.

- Collation et boissons sont offertes après le don pour prévenir un éventuel malaise. Appelé malaise vagal, ce malaise sans gravité est lié à une baisse passagère de la tension artérielle. Bien boire après un don permet également de remplacer plus rapidement le volume sanguin prélevé.

- Éviter de pratiquer un sport de façon intense après le don (délai 72 heures après le don pour la plongée sous-marine, l’escalade et toute compétition).

- S'abstenir de fumer deux heures au moins après le don.

Après le don

Une fois les produits sanguins recueillis, ceux-ci sont préparés (filtrés et séparés en différents composants sanguins). Les tubes échantillons sont analysés afin de vérifier qu'il n'y a aucun risque, notamment par le dépistage d'infections transmissibles, hépatites, sida, paludisme si besoin. Si les tests ne révèlent aucun problème les produits sanguins (globules rouges, plasma et plaquettes) sont prêts à être distribués aux hôpitaux et cliniques qui les délivreront aux malades. Particularité du plasma, celui-ci sert aussi à fabriquer des médicaments dont les malades ont besoin. Ce plasma est cédé sous sa forme « matière première » par l'Établissement français du sang (EFS) au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Ces médicaments (immunoglobulines, albumines, etc.) sont indispensables à de nombreux malades souffrant par exemple de désordre immunitaire plus ou moins sérieux, agammaglobulinémie ou pathologies auto-immunes pour les immunoglobulines polyvalentes, ou déficit de la coagulation pour les divers facteurs I, II, VIII, IX, vW... par exemple.

L'information subséquente du donneur

Le donneur est averti des éventuels problèmes que le dépistage aurait relevés, que le problème soit en apparence mineur (petite anémie...) ou plus sérieux (signe d'hépatite, VIH...).

Cependant les réactifs utilisés sont très sensibles et peuvent parfois réagir avec certains composants du sang, sans même qu'il y ait maladie (on parle alors de faux positifs). Il convient de contacter le centre de transfusion qui a signalé le problème pour effectuer un contrôle.

Tarif de la poche de sang

Chaque année, le tarif de la poche de sang en France est fixé par l'État en fonction des besoins des hôpitaux. L'arrêté du relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles fixe le tarif de la poche de sang total à 121,67 € HT[128].

En Belgique, le tarif de la poche de sang est fixé par Arrêté ministériel[129] en application de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine[130] et est de 57,94 EUR par unité en 2009 (maximum 500 ml). Ce tarif est indexé en fonction de l'évolution du coût de la vie (66 € en 2017). La loi prévoit que ce tarif doit contenir de manière précise les frais engagés et ne peut pas permettre de profit.

Au niveau mondial, l'exportation de sang et de sérum a représenté un marché de 127,6 milliards de dollars américains en 2015 (soit plus que les ventes à l'exportation de l’industrie aérospatiale), en hausse de 41,9 % depuis 2009[131].

Aspects culturels

En raison de leurs convictions personnelles ou religieuses, certaines personnes choisissent de renoncer aux transfusions sanguines. Notamment, les Témoins de Jéhovah refusent les transfusions de sang total ou de l'un de ses constituants majeurs, car ils considèrent ces pratiques comme contraires à certaines instructions bibliques[132]. Ce refus s'applique également aux transfusions autologues programmées (c.-à-d. où le sang du patient est d'abord prélevé, puis stocké afin de lui être réinjecté ultérieurement). Chaque membre est cependant encouragé à choisir pour lui-même s'il accepterait ou non la transfusion de fractions sanguines (p.ex.: l'albumine, les facteurs coagulants, les anticorps, etc.), et s'il accepterait ou non le recours à un procédé de récupération du sang en vue d'une transfusion autologue sans stockage[133].

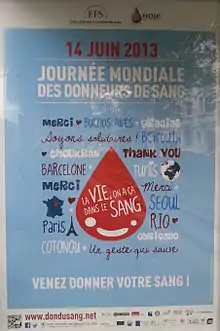

Une « Journée mondiale du donneur de sang » est organisée le 14 juin chaque année depuis 2005 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé[134].

Notes et références

- France. « Code de la santé publique », art. L1221-3, alinéa 3. (version en vigueur : 10 juin 2017) [lire en ligne (page consultée le 21 juin 2017)].

- France. « Code de la santé publique », art. L1221-2. (version en vigueur : 10 juin 2017) [lire en ligne (page consultée le 21 juin 2017)].

- « sides:ref:anesthrea:item_325:introduction [Wiki-SIDES] », sur wiki.side-sante.fr (consulté le )

- « Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang », sur https://dondesang.efs.sante.fr/

- « Code de la santé publique - Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain », sur www.codes-et-lois.fr (consulté le )

- « Code de la santé publique - Première partie : Protection générale de la santé », sur www.codes-et-lois.fr (consulté le )

- Article L1220-1 du Code de la santé publique.

- Article D1222-1 du Code de la santé publique.

- Arrêté du 2 mai 2002 fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles.

- Arrêté du fixant les critères de sélection des donneurs de sang.

- « Australie : donneur de sang pendant 60 ans, il sauve 2,4 millions de bébés », sur 20minutes,

- « Les contre-indications au don de sang - EFS | Etablissement francais du sang », sur dondesang.efs.sante.fr (consulté le ).

- « Les homosexuels autorisés à donner leur sang, sans période d'abstinence, depuis le 16 mars 2022 », sur www.service-public.fr (consulté le )

- (en) Luiz DeBarros, « SA finally ends gay blood donation ban », Mamba Online, (lire en ligne).

- (en) Matthew Corb, « Health Ministry Removes Ban on Homosexual Blood Donors », .

- (en) Mark Joseph Stern, « Argentina Abolishes Gay Blood Ban », Slate, .

- (es) « Nuevas normas para la donación de sangre », .

- (en) « Who can be a blood donor? », Bhutan Medical and Health Council, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Gays and lesbians in Chile now allowed to donate blood » [archive du ], Santiago Times, .

- (es) « Homosexualidad no es impedimento para donar sangre: Corte Constitucional », .

- (es) Sagal Davison García et Jason Hernández Murillo, « La igualdad del sistema costarricense enfocado en la percepción de la población de mujeres y homosexuales », Mi tinta es el alma, .

- (en + fr) Groupe d'experts (ad hoc) TS057 subordonné au Comité Européen sur la transfusion sanguine (CD-P-TS) du Conseil de l'Europe, « Comportements à risque ayant un impact sur la gestion des donneurs de sang » [PDF], .

- « Don du sang : La Hongrie supprime l'interdiction pour les hommes gays et bis », sur KOMITID, (consulté le )

- (en) Clive R. Seed, Philip Kiely, Mathew Law et Anthony J. Keller, « No evidence of a significantly increased risk of transfusion-transmitted human immunodeficiency virus infection in Australia subsequent to implementing a 12-month deferral for men who have had sex with men », AABB, vol. 50, , p. 2722–2730 (DOI 10.1111/j.1537-2995.2010.02793.x).

- (en) Josh Jackman, « Israel to allow gay and bisexual men to donate blood – regardless of when they last had sex », PinkNews, (lire en ligne).

- (en) Barbara Suligoi, Simonetta Pupella, Vincenza Regine, Mariangela Raimondo, Claudio Velati et Giuliano Grazzini, « Changing blood donor screening criteria from permanent deferral for men who have sex with men to individual sexual risk assessment: no evidence of a significant impact on the human immunodeficiency virus epidemic in Italy », Blood Transfusion, vol. 11, no 3, , p. 441–448 (DOI 10.2450/2013.0162-12, lire en ligne).

- (lv) « Donora anketa », Valsts asinsdonoru centrs (consulté le ).

- (en) Scott Roberts, « Mexico lifts ban on gay men donating blood », PinkNews.co.uk, .

- (es) « Atención: En el Perú las personas LGBT sí pueden donar sangre », .

- (es) « Mujer no pudo donar sangre por ser lesbiana: esto dice la ley », .

- (pl) « Internetowy System Aktów Prawnych », Isap.sejm.gov.pl, .

- (pl) Klaudiusz Slezak, « Narodowe Centrum Krwi: Nie będziemy dyskryminować homoseksualistów », Wiadomosci.gazeta.pl, .

- (pl) « Honorowe krwiodawstwo mężczyzn homo- i biseksualnych. Fakty i mity » [« Honorable blood donation by gay and bisexual men. Facts and Myths »], Kph.org.pl, .

- (pt) « AR aprova diploma que permite a homossexuais dar sangue », sur diariodigital.sapo.pt, .

- (ru) « Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 N 175н », Rossiyskaya Gazeta, .

- (ru) « Россиянам вольют «голубую кровь» », Полит.ру, (lire en ligne).

- (en) Anya Crittenton, « Canada drops blood donation period to three months for gay, bisexual men », Gay Star News, (lire en ligne).

- (en) Emma Loop, « Gay Men In Canada Can Now Donate Blood If They’ve Been Abstinent For A Year », BuzzFeed, (lire en ligne).

- (en) David Andreatta, « Gay men celibate for at least five years now allowed to give blood », The Globe and Mail, (lire en ligne).

- (en) Kumanan Wilson, Katherine Atkinson et Jennifer Keelan, « Three decades of MSM donor deferral policies. What have we learned? », International Journal of Infectious Diseases, (DOI 10.1016/j.ijid.2013.09.016, lire en ligne).

- (en) « It’s now much easier for gay and bisexual men to give blood », sur Pink News, .

- (en) « Donor selection criteria review », Department of Health ; SaBTO, Blood Donor Selection Steering Group, .

- (en) Andrew Shaw, « Northern Ireland to lift gay blood donor ban from September », .

- (en) « Donor questionnaire » [PDF], sur Institut za transfuziju krvi Srbije (consulté le ).

- (en) Christopher McAdam et Logan Parker, « An Antiquated Perspective: Lifetime Ban for MSM Blood Donations No Longer Global Norm », DePaul Journal of Health Care Law, vol. 16, no 1, (lire en ligne).

- (en) « Blood Service deferrals » (consulté le ).

- (en) « Background », sur Review of Australian Blood Donor Deferrals Relating to Sexual Activity (consulté le ).

- « Le don de sang autorisé pour les homosexuels… s'ils s'abstiennent sexuellement pendant 12 mois », .

- (pt) « Portaria no 2712, de 12 de Novembro de 2013 », .

- (en) « FDA updates blood donor deferral policy », sur US Food and Drug Administration, US Food and Drug Administration, .

- (en) « Ban on donation of blood imposed following male-to-male sexual contact to become temporary » [archive du ], veripalvelu.fi, .

- (en) Evelyn Ring, « Blood Transfusion Service finally lifts ban on gay men donating blood », Irish Examiner, .

- (en) « Detailed eligibility criteria », New Zealand Blood Service, .

- (en) Joe Williams, « Netherlands ends liftime blood ban on gay and bisexual men », sur PinkNews, .

- (nl) « Permanente uitsluiting bloeddonatie van de baann », sur Informatie van de Rijksoverheid, .

- (cs) « Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 6 (2012_04) » [doc], Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (consulté le ), p. 8.

- (sv) « Frågor och svar om blodgivning – förändrade regler från april 2010 » [archive du ], socialstyrelsen.se.

- « Les homosexuels suisses pourront donner leur sang dès le 1er juillet », sur Le Temps.

- (en) Maggie Huang, « Blood donation rules for gay men in Taiwan to be relaxed in May », Taiwan News, (lire en ligne).

- Arrêté du fixant les critères de sélection des donneurs de sang.

- Circulaire DGS/3B no 569 du 20 juin 1983 relative à la prévention de l'éventuelle transmission du syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA) par la transfusion sanguine.

- Institut de veille sanitaire, « Incidence de l'infection par le VIH », .

- CCNE, « Questionnement éthique et observations concernant la contre-indication permanente du don de sang pour tout homme déclarant avoir eu une ou des relation(s) sexuelle(s) avec un ou plusieurs hommes » [PDF], .

- Institut de veille sanitaire, « Don du sang des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes », .

- « Exclusion des homosexuels du don du sang : SOS homophobie attend la concrétisation des annonces », sur SOS homophobie, .

- « Don du sang, les homos exclus, Alexandre Marcel », sur Dailymotion, .

- « Don du sang : Alexandre Marcel sur Yagg », sur Dailymotion, .

- Alexandre Marcel sur RMC Dans les grandes gueules ().

- Cour de justice de l'Union européenne, « Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-528/13 Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et Établissement français du sang », .

- Yehudi Pelosi, « L’exclusion permanente de tout homme homosexuel ou bisexuel du don de sang à l’épreuve du droit de l’Union européenne », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, (lire en ligne).

- « Et les des lesbiennes et bisexuelles? », sur SOS homophobie.

- Christophe Martet, « Les homos fichés sans leur accord ? C’est toujours autorisé pour le don de sang, dit la Cour de cassation », Yagg, .

- Renaud Persiaux, « Gays et dons de sang: Et si l'exclusion permanente était contreproductive? » [archive du ], Têtu, .

- Xavier Héraud, « Exclusif. Don du sang : 76 % des Français trouvent l’exclusion des gays « pas justifiée », selon un sondage BVA », Yagg, .

- Marc Endeweld, « Aurélie Filippetti: «Hollande exigera la fin de la discrimination pour le don du sang» » [archive du ], Têtu, .

- « Emmanuel Maubert — Certaines populations à risques peuvent donner leur sang », Europe 1, .

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Fiche question », Assemblée nationale.

- « Don du sang : un progrès solide », HES, .

- « En finir avec l’homophobie d’État : l’accès au don du sang pour toutes et tous ! », Jeunes écologistes, .

- « Don du sang : Marisol Touraine remplace une interdiction par une discrimination », GayLib, .

- « Homodonneur en marche », sur La Dépêche du Midi, .

- « Don du sang : les homosexuels ne veulent plus être exclus », sur Le Parisien, .

- « Don du sang: les homosexuels se mobilisent à Tours », sur France 3, .

- « Don de sang : le Défenseur des droits contre l’interdiction faite aux homosexuels », sur Le Quotidien du médecin, .

- lgbt-proceedings, « Image — Don du sang : les gays, les bisexuels et les trans peuvent sauver des vies, mais à l'étranger ! », Skyrock.com.

- Christophe Martet, « Le Comité consultatif national d’éthique s’oppose à l’ouverture du don du sang pour les hommes homosexuels et bis », Yagg, .

- Paul Parant, « Le ministre de la Santé va autoriser les gays à donner leur sang » [archive du ], Têtu, .

- Nelly Moussu, « Homosexuels exclus du don du sang : "une mesure de santé publique" », sur L'Express, .

- Christophe Martet, « Xavier Bertrand réaffirme sa volonté d’ouvrir le don du sang aux gays », Yagg, .

- Christophe Martet, « Don du sang : Xavier Bertrand souhaite que l’interdiction soit levée », Yagg, .

- Xavier Héraud, « Marisol Touraine ne « peut pas » lever l’interdiction du don du sang pour les homosexuels », Yagg, .

- Christophe Martet, « Marisol Touraine met fin à l’interdiction du don du sang pour les gays... mais sous conditions », Yagg, .

- Marisol Touraine, « Don du sang des homosexuels : "nous partageons le même combat !" », Huffington Post, .

- « Conditions d'accès au don pour les hommes ayant eu ou ayant un partenaire masculin », sur Établissement français du sang (consulté le ).

- Christophe Martet, « Don du sang : le nouveau questionnaire est paru hier au Journal Officiel », sur Yagg, .

- Xavier Héraud, « Don du sang : À Toulouse, un premier homme ayant eu des relations sexuelles avec des hommes a pu donner son sang/ », sur Yagg, .

- « Marisol Touraine, Ministre de la Santé du Vatican : « Homosexuels, abstenez-vous pour donner votre sang » », sur Act Up-Paris, .

- « Don du sang ouvert aux gays : AIDES présente sa position », sur Seronet, .

- « HSH et dons du sang : des associations prennent positions », sur Seronet, .

- « Don de sang », sur Conseil d'État,

- « Don du sang : la période d'abstinence imposée aux homosexuels réduite d'un an à 4 mois », sur L'Express, .

- Arrêté du fixant les critères de sélection des donneurs de sang.

- « FAQ », sur transfusion.be, Croix-Rouge de Belgique (consulté le ).

- « Principales questions & réponses sur le don de sang », sur transfusion.ch, Transfusion CRS Suisse (consulté le ).

- « Les publications de l'EFS », sur www.efs.sante.fr (consulté le ).

- « Décret n° 2017-309 du 10 mars 2017 relatif à la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Accueil | l'Etablissement français du sang », sur www.efs.sante.fr (consulté le ).

- « Dons de sang: une situation «extrêmement inquiétante» », sur sante.lefigaro.fr, (consulté le )

- « Don du sang : l'EFS lance un appel d'urgence face à un stock "très faible et insuffisant" », sur Europe 1 (consulté le )

- « Don du sang : « bulletin d’urgence », niveau de réserves « historiquement bas », selon l’EFS », sudouest, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )

- « Business. Du sang contre de l’argent : ces pauvres qui vendent leur plasma aux États-Unis », sur Courrier international,

- « Le don de sang total », sur Établissement français du sang.

- « Don de sang et de plaquettes » [archive du ].

- « Médicaments compatibles avec le don | Société canadienne du sang », sur blood.ca (consulté le ).

- « Information Pré-don en aphérèse » [PDF], sur Établissement français du sang, .

- « Dopage sanguin », sur Agence mondiale antidopage (consulté le )

- OMS, Sécurité transfusionnelle et don du sang, 2008.

- Damien Mascret, « En attendant le sang artificiel, les dons restent indispensables », sur lefigaro.fr, .

- « Le don de sang en quelques chiffres », sur Établissement français du sang.

- Arrêté du modifiant l'arrêté du relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.

- « Arrêté ministériel fixant le prix du sang et des dérivés labiles du sang ».

- « Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ».

- Daniel Workman, « World’s Top Exports Report Card for Products and Countries », sur http://www.worldstopexports.com, (consulté le ).

- « Témoins de Jéhovah | Transfusion sanguine : bioéthique et droit médical | Informations médicales de JW.ORG », sur JW.ORG (consulté le )

- « Questions des lecteurs », sur JW.ORG (consulté le )

- World blood donor day sur le site de l'OMS.

Annexes

Bibliographie

- Jacques-Louis Binet, Le Sang et les hommes, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard », , 127 p. (ISBN 978-2-07-076156-2)

- Philippe Rouger, La Transfusion sanguine, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 2e éd. (ISBN 978-2-13-051399-5)

- Jacques Ruffié et Jean-Charles Sournia, La Transfusion sanguine, Paris, Fayard, coll. « Le Temps des sciences », , 542 p. (ISBN 978-2-213-03073-9)

- Olivier Boudot, Transfusion sanguine, une grande aventure humaine, Paris, Télémaque, coll. « Mémoires d'Hommes, Histoire d'entreprises », , 173 p. (ISBN 978-2-7533-0080-4)