Piercing

Le piercing [1] est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle. Le mot est issu de l'anglais to pierce, qui signifie « percer ». L'équivalent exact en anglais est body piercing (perçage du corps).

Historique

Pratiques anciennes

La pratique de la perforation du corps pour y insérer un ornement est ancienne. Déjà au Néolithique, en Afrique, notamment chez les Mursi, une tribu d'Éthiopie, des labrets en pierre étaient insérés au niveau de la lèvre inférieure ou au lobe des oreilles. Les modifications corporelles étaient déjà pratiquées dans les temps anciens ou, du moins, les traces trouvées par les archéologues le laissent penser. Certaines découvertes ont d’ailleurs été dévoilées lors d’une exposition au musée de l’archéologie et de l’anthropologie de l’université de Pennsylvanie intitulée Le corps dans les cultures : un tour du monde de la modification corporelle. Cette exposition montrait entre autres un homme ayant plusieurs percages aux oreilles et datant de 2900 avant notre ère.

En Égypte antique, des boucles d'oreille en or étaient portées par les hommes de haut niveau social. De plus, les membres de la famille royale se perçaient fréquemment le nombril.

Ces pratiques sont mentionnées dans la Bible. Dans la Genèse 24:22, le domestique d’Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, épouse de son fils Isaac. Dans Exode 21:6, le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité ou d'affranchissement conditionné librement consenti par l'interprétation du verset 5. 5 Mais si le serviteur déclare : « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », 6 alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon et cet homme sera son esclave pour toujours.

Ce percement de l'oreille, s'est maintenu en Syrie et dans les pays environnants comme signe de servitude, symbolisant l'obéissance stricte que le serviteur devait à son maître[2].

On trouve également les boucles d'oreille arborées par les Grecques et les Romaines ainsi que des écarteurs du Guatemala datant de -900.

En Amérique, la perforation de la langue était populaire dans l'élite des civilisations aztèque et maya, bien qu'elle ait été effectuée en tant qu'élément rituel non permanent, supposé permettre d'entrer en contact avec les dieux. Ces civilisations précolombiennes portaient des bijoux aux oreilles, au nez et à la lèvre inférieure, marqueurs d'une identité sociale élevée. De telles décorations continuent à être populaires parmi les peuples autochtones de ces régions.

Le piercing nasal est une coutume provenant de l'Inde, réservée traditionnellement aux castes supérieures, elle se pratique sur les femmes depuis le XVIe siècle. Ce piercing typique des cultures du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud, généralement à la narine gauche, est supposé soulager la souffrance des femmes lors de l’accouchement.

Pratiques modernes

La perforation des oreilles s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Aux États-Unis, la pratique devenue relativement rare entre les années 1920 et 1960 regagne, dans les années 1960, du terrain parmi les femmes américaines, elle est par la suite adoptée par les hippies, les communautés gays, puis plus tard par les punks.

Dans les années 1970, la perforation d’autres parties du corps gagne en popularité dans la culture gay BDSM et S&M. En 1975, Jim Ward ouvre The Gauntlet, le premier magasin de piercing des États-Unis, à Los Angeles.

Dans les années 1980, la perforation des oreilles chez les hommes devient commune dans le monde occidental, même si les hommes ont pour habitude de ne percer qu'une seule oreille.

Aujourd'hui, le piercing est devenu une véritable mode et s'est progressivement répandu dans toutes les couches de la population.

Statistique

La prévalence varie suivant les milieux et les pays. Elle est estimée à près de 10 % des adultes en Grande-Bretagne et serait plus commune chez la femme de moins de 24 ans où elle atteindrait près de 50 % de la population (sans prendre en compte le simple perçage du lobe de l'oreille)[3]. Les chiffres sont proches de ceux retrouvés en Australie[4] ou en Allemagne[5]. Selon Harrison Interactive, 16 % des Américains, soit environ 48 millions de personnes, arborent au moins un piercing. D’autre part, le Journal on Clinical Nursing Research, affirme qu’il y aurait aujourd’hui aux États-Unis 15 à 25 % des collégiens portant un piercing non traditionnel[2].

Le tiers de ces piercings concerne le nombril, le cinquième la narine. Chez l'homme, le téton arrive en première place[3].

Selon une étude statistique réalisée en 2018 sur la population française[6], 12 % des plus de quinze ans ont au moins un piercing (hors lobe d'oreille), soit un peu moins d'une femme sur cinq et d'un homme sur dix. La majorité de ces personnes ont entre 25 et 34 ans. Les piercings les plus populaires sont au niveau de l'oreille (hors simple perçage du lobe, 42 %), au nombril (24 %), à la langue (15 %) et au nez (11 %), avec une prévalence plus forte du nombril et du nez chez les femmes et de l'arcade sourcilière chez les hommes. La principale motivation des femmes est l'embellissement du corps, celle des hommes est l'affirmation de leur personnalité et l'augmentation de leur sex-appeal.

Significations

Le piercing correspond à une volonté esthétique, une démarcation sociale. Ainsi, le piercing a pour but l'amélioration de son apparence, la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population, de s'approprier son corps ou de s'associer à un groupe particulier.

- Le piercing est une amélioration esthétique.

- Le piercing est un rituel. Le piercing peut être un rituel d'initiation ou de pénitence. D'après un concept anthropologique datant de 1909 : selon les époques et les régions du monde le piercing peut être un rituel de passage à l'âge adulte. À Singapour, lors de la fête du Taipoussan chacun, pour implorer son pardon, porte une charge proportionnelle de piercings variés qu'il exhibe à la communauté lors d'une procession en ville. Aujourd'hui de nombreux sociologues assimilent le piercing chez les adolescents comme pouvant relever de ce concept de rituel de passage à l'âge adulte.

- Il correspond également à une tradition : en Inde notamment où il est traditionnel chez les femmes de se faire percer la narine gauche avant le mariage, sur un point précis de médecine Ayurveda. Ce point, selon la croyance, diminuerait la douleur lors de l'accouchement.

- Le piercing permet l'appartenance à un groupe. Le piercing peut ainsi être une marque pour s'associer à un groupe particulier. Dans l'Égypte antique c'était l'appartenance à l'élite. De nos jours les punks, les gothiques, les metalleux, les teufeurs et d'autres groupes utilisent les piercings comme un de leurs moyens d'identification.

- Le piercing est un moyen de se différencier. Il est utilisé par certains pour s'opposer à leurs parents ou à la société. C'est une manière de s'affirmer, de se construire et de s'exprimer.

- Le piercing est un moyen d'érotiser son corps, dans certains cas, il est associé à des pratiques sexuelles, notamment celui de la langue pour la fellation ou le cunnilingus, ou lié au masochisme,

Le piercing, un objet esthétique

Le piercing, un objet esthétique Le piercing rituel

Le piercing rituel Le piercing dans le mouvement gothique

Le piercing dans le mouvement gothique Le piercing pour se différencier

Le piercing pour se différencier Piercing, objet d'érotisation

Piercing, objet d'érotisation Piercing au téton

Piercing au téton Le piercing, une forme d'art corporel

Le piercing, une forme d'art corporel

Types

Bouche

- Labret : situé en dessous de la lèvre inférieure, il peut être centré ou décalé. Il peut causer un déchaussement des dents.

- Labret vertical : situé dans la lèvre inférieure, il la traverse verticalement.

- Lowbret : situé en dessous de la lèvre inférieure, décalé. Il ressemble au labret, la différence étant que le lowbret est situé beaucoup plus bas vers le menton.

- Medusa : situé au-dessus de la lèvre supérieure, centré.

- Jestrum : situé dans la lèvre supérieure, à la manière du labret verticale il la traverse verticalement.

- Monroe : situé au-dessus de la lèvre supérieure, décalé du côté gauche du visage. Il est généralement plus loin de la lèvre que le labret ou le medusa.

- Madonna : situé au-dessus de la lèvre supérieure, décalé du côté droit du visage.

- Langue : situé dans la langue, et passe généralement de façon verticale, au centre de la langue. Il s'agit du seul piercing à être pratiqué sur un muscle.

- Smiley : situé au niveau du frein de la lèvre supérieure.

- Frowney ou AntiSmiley : Situé au niveau du frein de la lèvre inférieure.

- Cheeks : situé sur la joue de manière généralement centré. La plupart du temps, ce piercing va par paire, un sur chaque joue.

- Sublingual : situé sous la langue, au niveau du frein lingual.

- Snake eyes : situé dans la langue, passe de façon horizontal à travers la pointe de la langue. Il s'agit d'un perçage de surface. (Il s'agit d'un seul piercing et non de deux contrairement au venom)

On peut aussi voir plusieurs associations.

- Snakebites : association de deux Labrets décalés, un de chaque côté sous la lèvre inférieure.

- Angelbites : association d'un Monroe et d'un Madonna.

- Spiderbites : association de deux Labrets décalés du même côté sous la lèvre inférieure.

- Sharkbites : association de deux Spiderbites, un de chaque côté.

- Caninebites : association du Snakebites et de l'Angelbites.

- Cyberbites : association du Médusa et du Labret centré.

- Dolphinbites : association de deux Labrets décalés, similaires au Snakebites mais plus proches, presque centrés.

- Dahliabites : association de deux piercings situés près des jointures des lèvres.

- Venom : association de deux piercings à la langue (un de chaque côté).

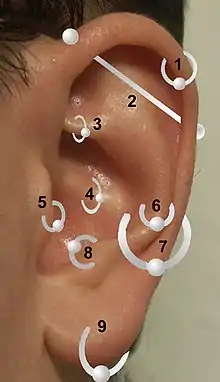

Oreille

- Helix : situé dans la partie haute et cartilagineuse de l'oreille.

- Industriel : seul piercing fait de deux trous, avec une barre transversale qui traverse la partie supérieure de l'oreille. Les trous sont faits dans le cartilage.

- Rook : se situe dans les plis de l'oreille vers la racine de l'hélix et dans le prolongement de l'anthélix.

- Daith : piercing courbe, entoure la racine de l'hélix, tout près du conduit auditif. Selon le créateur du daith, le positionnement est idéal quand la branche inférieure de l'anneau semble sortir directement du conduit auditif.

- Tragus : se situe dans le cartilage, dans la petite zone prédominance à l'entrée du conduit auditif.

- Snug : se situe vers l’extérieur du pavillon auriculaire humain, dans le cartilage. Ce piercing oreilles est le plus douloureux à faire, à cause de l'importante épaisseur de cartilage à cet endroit.

- Conch : traverse le cartilage de l'oreille.

- Anti-Tragus : se situe dans le cartilage, dans la partie opposée au tragus, juste au-dessus du lobe.

- Lobe : se situe dans la partie inférieure de l'oreille, où le cartilage est absent. C'est le trou le plus répandu et le plus commun, l'emplacement où se portent les boucles d'oreille.

Œil

- Paupière : Assez rare, il est possible de se faire un piercing dans la partie mobile de la paupière.

- Œil de chat : piercing de surface, situé en dessous de l'œil, et au-dessus de la pommette.

- Arcade : au-dessus de l'œil, généralement vers l’extérieur du sourcil. Il peut être horizontal ou vertical, droit ou non. C'est également un piercing de surface.

Nez

- Narine : C'est le plus commun. On notera qu'on peut porter aussi bien des anneaux que des bijoux adaptés spécialement pour ce piercing et dont l'aspect ressemble à celui des puces d'oreille.

- Septum : le septum est percé pour laisser place à un barbell ou un anneau à bille captive.

- Bridge : Le piercing est entre les deux yeux, généralement horizontal. Il s'agit d'un piercing de surface ne traversant pas l'os propre du nez, et donc sujet au rejet.

Autre

- Surface : peut être réalisé sur la nuque, sur le visage, sur les poignets, sur la poitrine, etc. Les piercings de surface sont les plus sujets à un rejet.

Formes

- Labret : il se compose d’une tige droite avec à une extrémité un disque et à l’autre une boule vissable ou un élément clipable. Cette boule peut être remplacée par une autre forme. Les labrets sont utilisés pour les piercings à la lèvre ou aux cartilages.

- Barbell : il se compose d’une barre droite présentant des boules vissées à chaque extrémité pour retirer le bijou. Ces boules peuvent être remplacées par d’autres, de forme plus ou moins fantaisistes : pointes et éléments fluorescents, entre autres. Le barbell peut être utilisé pour les piercings à l’arcade, à la langue, aux piercings oreilles mais aussi dans les cartilages et les tétons.

- Banane (anglais banana) : barre courbe munie d'une boule interchangeable à chaque extrémité. Il s'agit du bijou le plus utilisé pour les piercings au nombril. Une autre variété plus petite est le micro banana, utilisé pour le piercing à l'arcade notamment.

- Anneau : définitivement fermé lors de la pose ou bien comportant une bille captive, l'anneau peut être simple ou agrémenté de décoration, de manière analogue aux créoles lorsqu'on parle de boucles d'oreille. Ce type de bijou peut remplacer la plupart des autres piercings, en exceptant cependant les piercings de la langue. S'il n'existe pas de cas documenté, on notera cependant que ce bijou peut glisser et tourner sur lui-même lorsqu'il est porté et ainsi favoriser l'infection. On préfère ainsi porter l'anneau après cicatrisation totale, et utiliser le barbell, le labret ou la banane en tant que premier bijou.

- Barbell circulaire : anneau brisé en forme de fer à cheval aux extrémités similaires à celles du barbell. Généralement porté à l’oreille, à la lèvre, mais aussi à l’arcade sourcilière dans une taille réduite (épaisseur du jonc) on peut également le porter à des endroits moins communs comme le septum, par exemple.

- Tunnel et plug : ce type de piercing est porté uniquement aux lobes des oreilles dans les pays occidentaux, et dans une moindre mesure à la lèvre inférieure selon certaines pratiques tribales. Ce bijou se présente sous la forme d'un cylindre qui est inséré dans le trou après cicatrisation de la perforation. Le tunnel est vide en son centre alors que le plug est plein.

- Élargisseur : ce type de piercing est porté principalement aux lobes des oreilles. Il sert à agrandir progressivement le diamètre du trou. Il se présente sous différentes formes, et sous différents matériaux, notamment en Pâte Fimo, mais tout professionnel conviendra que ce matériau n'est aucunement fait pour ce genre de pratique. Bien qu'on entende souvent parler d'« écarteur », ce terme est impropre.

- Industriel : il s'agit d'un double piercing. Il implique deux perçages de l'oreille, lesquels sont, à terme, reliés par un barbell de 30 à 40 millimètres de long.

- Stud : ce bijou est porté aux narines et est plus discret que l'anneau, et ressemble dans une certaine mesure aux puces d'oreille quant à son aspect extérieur. La taille standard des studs est d'environ 6 mm.

Matériaux

Aujourd'hui la majorité des piercings sont en acier inoxydable chirurgical. Ainsi, en France, les piercings dont la matière n’est pas indiquée sont généralement en acier inoxydable chirurgical.

- Acier inoxydable chirurgical de type 316 LVM (implantable) et 316 L (non implantable), c’est le matériau le plus utilisé. De couleur métallique, argenté, lisse et brillant, disponibles parfois en rouge (par anodisation) ou noir (par projection de gaz ionisé).

- Titane de type TI6AL4VF-136. Le titane est léger, il peut avoir plusieurs couleurs (bien qu'elles disparaissent avec le temps). Le titane ne déclenche que très rarement des réactions allergiques et est donc conseillé en implantation.

- Niobium, peut être de différentes couleurs dont en noir mat.

- PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou teflon, c’est une matière plastique utilisée en chirurgie pour des implants ; il est parfaitement toléré par l’organisme mais devient poreux au bout de trois mois et craint les UV.

- Bioplast : matière plastique alliant les avantages du PTFE sans altération avec le temps. Convient parfaitement pour les piercings dans ou autour de la bouche, en minimisant les dégâts aux dents.

- Or massif ou or dix-huit ou vingt-quatre carats plaqué sur de l’acier inoxydable chirurgical. Pour éviter les risques allergiques, il faut faire attention que l'alliage ne contienne pas de nickel, ce qui est le cas dans l'or blanc.

- Argent massif : l’argent se sulfurise et doit être retiré régulièrement pour être nettoyé. Des risques d’allergie ou d’irritation sont possibles. En effet il ne contient que 92,5 % d'argent pur, le reste étant principalement du nickel.

- Platine : risques allergiques très faibles.

D'autres matériaux sont utilisés, comme le plexiglas (PMMA), l'acrylique, le verre, les pierres, le bois, l'os et la corne et bien d’autres encore.

Santé

De par son succès, le piercing est devenu un problème de santé publique car il n'est pas toujours effectué dans des conditions optimales d'hygiène. Lorsqu'il est correctement exécuté, ces risques sont réduits au minimum, la plupart des individus qui reçoivent un piercing d'un professionnel, et qui en prennent soin, n’ont aucun problème.

La pratique du piercing au pistolet perce-oreille est généralement déconseillée par les perceurs. En effet, les pistolets actuels ne pouvant être entièrement stérilisés, ils présentent un risque de contamination croisée. De plus, le perçage étant effectué directement par la prothèse, le choc mécanique peut endommager les tissus et ralentir la cicatrisation[7] - [8]. Conçu pour le perçage du lobe de l'oreille, il n'est absolument pas adapté aux autres parties du corps. Selon la législation française, son usage est toléré uniquement pour percer le pavillon de l'oreille et l'aile du nez[9].

Le taux de complications est près d'un tiers et nécessite une prise en charge médicale dans un peu moins d'un cas sur deux[3]. Il s'agit essentiellement de douleurs prolongées, de saignements ou d'infections.

Cicatrisation

Une nouvelle perforation sera douloureuse, enflée ou rouge pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. La cicatrisation complète prend normalement plusieurs semaines ou plus. Durant cette période de guérison des précautions doivent être prises. Afin d’éviter toutes infections il convient d’effectuer des soins :

- se laver soigneusement les mains avant de manipuler le bijou (Lavez vous les mains avec du savon et de l'eau, ou de l'antibactérien liquide) ;

- ramollir les croûtes à l'aide d'un coton tige imbibé d'eau tiède et faire coulisser délicatement le bijou (ne pas l’enlever) ;

- nettoyer la zone avec un antiseptique sans alcool (ne surtout pas utiliser d'alcool, de Bétadine ou d'eau oxygénée).

Enfin, les activités sexuelles sont déconseillées durant la période de guérison pour les piercings sur les parties génitales et orales.

Voici une liste indicative des périodes minimales de cicatrisation[10] :

| Visage | Torse | Parties génitales |

|---|---|---|

|

|

|

Dangers liés aux piercings

- La réaction allergique aux ingrédients des produits pour nettoyer le nouveau piercing ou des produits utilisés dans la proximité de la perforation (savon, peroxyde d'hydrogène, alcool d’isopropyle, produits antibactériens, antiseptiques, maquillage, laque, chlore de piscine, etc.). Ce risque peut être réduit au minimum en nettoyant la perforation comme recommandé, sans la toucher avec des produits irritants, et en ne nageant pas dans l'eau chlorée.

- Réaction allergique au métal des bijoux, en particulier le nickel. Ce risque peut être réduit en employant des bijoux de haute qualité construits en acier inoxydable chirurgical ou des métaux inertes semblables.

- Infection bactérienne, en particulier de staphylocoque doré. Cependant, ce risque est minime quand la perforation est exécutée par un professionnel, et quand des mesures appropriées sont prises pendant la période de soins ultérieurs pour éviter l'infection. Le piercing lié à l'utilisation des instruments de perforation des oreilles augmente les chances d’infections bactériennes. Pour cette raison les pistolets de perçage ne devraient jamais être utilisés pour percer une autre partie du corps que les lobes.

- Les infections parasitaire et protozoaire peuvent se produire en nageant dans les lacs, les fleuves et en mer pendant la période de cicatrisation. Il vaut donc mieux éviter de s'y baigner avant la fin de la cicatrisation.

- Traumatisme lié à une perforation récente ou liée à l’accrochage fortuit du piercing avec un autre objet. Ce risque est toujours présent, mais il peut être réduit en employant des bijoux appropriés et en couvrant de ruban adhésif les piercings pendant les activités sportives.

- Infection virale, en particulier de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH. Risque possible lors de la mise du piercing, mais également pour les piercings « intimes », même complètement cicatrisés, qui augmentent le danger d’être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles.

- Les piercings dans ou autour de la bouche (notamment langue et lèvre) sont nocifs à long terme pour les dents du fait d'une gingivite (irritation de la gencive se rétractant) provoquant leur déchaussement.

- Pour ce qui est du piercing a la langue, si la couleur varie du rose, rouge au blanc, veuillez immédiatement consulter un médecin, car l'aboutissement est en général très grave et peut provoquer une gangrène qui se généralise de part et d'autre du visage.

De nombreux pays occidentaux, dont la France, ont donc légiféré sur la question : la stérilisation ou l'usage d'instruments neufs est obligatoire, ainsi que l'inscription à un registre national. Des contrôles sont régulièrement effectués par les services sanitaires.

Notes et références

- (en) Ḥilmī ʻAzīz, A Dictionary of Archaeological and Artistic Terms, Maktabat Lubnān, Beyrouth, 1993.

- (en) Sarah Sawyer, Body piercing and tatooing : The hidden dangers of body art, Rosen Publishing Group, , 112 p. (ISBN 978-1-4042-0947-3, lire en ligne).

- (en) Bone A, Ncube F, Nichols T, Noah ND, Body piercing in England: a survey of piercing at sites other than earlobe, BMJ, 2008;336:1426-1428.

- (en) Makkai T, McAllister I, Prevalence of tattooing and body piercing in the Australian community, Commun Dis Intell, 2001;25:67-72.

- (en) Stirn A, Hinz A, Brahler E, Prevalence of tattooing and body piercing in Germany and perception of health, mental disorders, and sensation seeking among tattooed and body-pierced individuals, J Psychosom Res, 2006;60:531-4.

- (en) Nicolas Kluger, Laurent Misery, Sophie Seité et Charles Taieb, « Body Piercing: A National Survey in France », Dermatology, vol. 235, , p. 71-78 (lire en ligne, consulté le ).

- « Say no to piercing guns ».

- « Piercing Guns are blasphemy » (version du 5 septembre 2009 sur Internet Archive).

- Légifrance.

- (Angel 2009, p. 276).

Voir aussi

Bibliographie

- Elayne Angel, The Piercing Bible : The Definitive Guide to Safe Body Piercing, The Crossing Press, 2009,, 308 p. (ISBN 978-1-58091-193-1 et 1-58091-193-5).

- Philippe Di Folco, Peau, tatouages et piercings, Fitway Publishing, 2004, (ISBN 2-7528-0029-0)

- Xavier Pommereau, Ado à fleur de peau, Albin Michel, 2006.

- David Le Breton, Signes d'identité: Tatouages, piercing et autres marques corporelles, Métailié, 2002

- Denis Bruna, Piercing: Sur les traces d'une infamie médiévale, Textuel, 2001

- Laura Reybold, Les dangers du tatouage et du piercing, Les éditions Logiques, 2001

- Véronique Zbinden, Piercing: Rites ethniques: Pratique moderne, Favre Sa, 1997

- Yasmine Salmandjee, Piercings et tatouages, Editions d'Organisation, 2003

Articles connexes

Liens externes

- Information hépatite C et piercing sur le site du ministère de la santé français

- Comment désinfecter un piercing