Langue (anatomie humaine)

La langue est un organe situé dans la cavité buccale, qui sert à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût. C'est un organe très vascularisé. Les pressions développées par la langue sur les dents sont capables de les déplacer. La langue est le principal facteur de récidives en orthodontie. Pour cette raison, l'orthodontie fonctionnelle lui accorde une place centrale. Contrairement à la croyance populaire, elle n'a pas de zones spécifiques spécialisée pour détecter les différents goûts.

| Système | |

|---|---|

| Vascularisation | |

| Drainage veineux |

Veine linguale |

| Innervation |

Antérieur 2/3: nerf lingual et corde du tympan |

| Embryologie |

| Nom latin |

lingua |

|---|---|

| MeSH |

A03.556.500.885 |

| Nom MeSH |

Tongue |

| TA98 |

A05.1.04.001 |

| TA2 |

2820 |

| FMA |

54640 |

| Sujet |

242 |

|---|---|

| Page |

1125 |

Anatomie

La longueur moyenne de la langue est de 10 centimètres[1]. Elle est divisée en deux sections, la racine de la langue et le corps de la langue qui est, lui aussi, divisé en deux parties : le tiers postérieur ou segment pharyngien et les deux-tiers antérieurs ou segment buccal. Elle prend naissance au niveau de l'os hyoïde. Son squelette est ostéo-fibreux : il comprend l'os hyoïde et deux membranes fibreuses, le septum lingual (qui sépare la langue en deux moitiés) et la membrane hyo-glossienne.

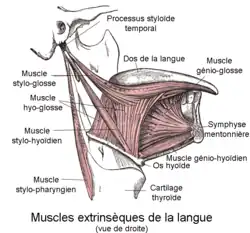

Plusieurs muscles concourent à la formation de la langue. Ces muscles prennent origine sur l'os hyoïde, la mandibule, l'apophyse styloïde du temporal et le palais. Ils sont dix-sept en tout, et à l'exception d'un seul (le muscle transverse), ils sont présents en paires. Il y a donc huit muscles pairs et un muscle impair.

Muscles extrinsèques

Par définition, les muscles extrinsèques de la langue prennent naissance à l'extérieur de celle-ci et s'insèrent sur elle. Les quatre paires de muscles extrinsèques servent à sa protrusion, sa rétraction, sa dépression ou son élévation.

| Muscle | Fixation externe | Nerf | Fonction |

| Génioglosse | mandibule | hypoglosse | protrusion et dépression de sa partie centrale. |

| Hyoglosse | os hyoïde | hypoglosse | dépression de la langue. |

| chondro-glosse | hypoglosse | Complémentaire du Hyoglosse il abaisse et rétracte la langue. | |

| Styloglosse | apophyse styloïde | hypoglosse | élévation et rétraction de la langue. |

| Palatoglosse | aponévrose palatine | branche pharyngée du nerf vague | dépression du palais mou, déplacement des piliers antérieurs vers la ligne médiane et élévation de l'arrière de la langue. |

Muscles intrinsèques[2]

Il existe un muscle impair et quatre paires de faisceaux de muscles intrinsèques de la langue[3] :

- le muscle longitudinal supérieur (impair) ; élévateur et rétracteur de l'apex de la langue ;

- les muscles longitudinaux inférieurs ;

- les muscles transverses ;

- les muscles amygdaloglosses ;

- les muscles pharyngoglosses.

Vaisseaux

La langue est vascularisée par l'artère linguale, une branche de l'artère carotide externe. L'artère linguale se divise en trois branches majeures : l'artère dorsale de la langue, l'artère sublinguale et l'artère linguale profonde.

La veine linguale, ou veine ranine, assure le drainage du territoire de la langue dans le tronc veineux thyro-linguo-facial qui se jette ensuite dans la veine jugulaire interne.

Face antérieure

La partie postérieure (segment pharyngien) de la face antérieure de la langue comprend l'épiglotte, les amygdales linguales, les piliers antérieurs et postérieurs entre lesquels logent l'amygdale palatine et le foramen cæcum. La portion pharyngienne de la langue est peu visible normalement lorsque la bouche est ouverte. Cette partie va jusqu'au sillon terminal de la langue, là où commence la langue comme elle est définie par la majorité des gens, soit la section buccale de la langue.

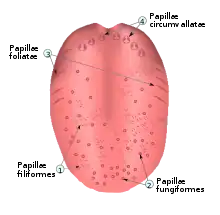

La section buccale part de l'apex de la langue jusqu'au sillon terminal et est parcourue par un sillon médian. C'est sur cette partie que se trouvent les papilles.

Face inférieure

Sur la face inférieure de la langue, on peut apercevoir le frein lingual qui est une mince membrane qui relie la face inférieure de la langue au plancher de la bouche. Les veines ranines sont également bien visibles dû au fait que la peau (muqueuse) est mince et transparente dans cette région.

Une autre structure visible est la caroncule linguale, située dans le plancher de la bouche, au pied du frein lingual. La caroncule sublinguale est percée de l'ostium ombilical qui est en fait l'orifice du canal de Wharton. Ce dernier est le canal excréteur de la glande salivaire submandibulaire. De chaque côté de la caroncule, on peut aussi voir les orifices des canaux salivaires des glandes sublinguales.

Papilles gustatives

Un goût est une composition de saveurs, perçues par la langue, et d'odeurs, perçues par le nez, ce qui se traduit par la notion de flaveur.

Chez l'humain, les papilles gustatives permettent de reconnaître les différentes saveurs : sucré, salé, amer, l'umami et l'acide. Des papilles gustatives recouvrent la langue et sont responsables de la perception des goûts. Les papilles se classent en quatre sortes :

- les papilles circumvallées (ou caliciformes), au nombre de 12, formant le V lingual qui délimite les 2/3 antérieur du 1/3 postérieur de la langue ;

- les papilles fongiformes, disséminées sur la pointe et les 2/3 antérieur de la langue ;

- les papilles filiformes, celles qui sont présentes en plus grand nombre et donnent à la langue sa texture particulière et situées de part et d'autre du sillon médian ;

- les papilles foliées (ou coralliformes), situées sur les bords latéraux et postérieurs de la langue.

Il existe un demi-million de récepteurs gustatifs regroupés en 7 à 8 000 formations compactes appelées « bourgeons du goût » ou « bourgeons gustatifs ». 75 % de ces bourgeons sont logés dans les papilles gustatives mais 25 % sont répartis dans d'autres régions buccales, comme sur la muqueuse des joues, des gencives, du palais et de la luette[4]. Les bourgeons gustatifs sont des structures ovoïdes composés de 50 à 150 cellules épithéliales appelées épithéliocytes. Ils sont continuellement renouvelés (environ tous les dix jours)[5] par les épithéliocytes de base (cellules souches), la sensation gustative étant assurée par quelques dizaines de cellules sensorielles (épithéliocytes gustatifs spécialisés pour chacun des cinq sens[6]) munis de cils (sur lesquels sont situés les récepteurs gustatifs) reliés à des nerfs sensitifs[4].

Il a longtemps été cru à tort que différentes régions de la langue servaient à percevoir différents types de saveurs (amer, acide, sucré, salé, umami détecté dans cinq zones spécialisées, cf carte de la langue), mais des recherches de 2006 invalident cette idée : toutes les parties de la langue perçoivent les 5 saveurs[7].

Seules les 5 saveurs précitées (sucré, salé, acide, amer, umami) sont susceptibles d'être perçues par les bourgeons du goût. Le reste de ce qu'on appelle goût (goût de réglisse, d'anis, de riz, etc.) est une odeur, qui se perçoit par l'odorat.

Innervation

La langue possède une double innervation :

- motrice : la langue possède des muscles intrinsèques (forme de la langue) et extrinsèques (position de la langue) ;

- sensorielle : la surface de la langue comporte de nombreux récepteurs permettant de transduire plusieurs modalités parmi lesquelles : mécanoception, nociception, thermoception (au chaud et au froid), chémoception (les composantes de la gustation).

Nerfs moteurs

Tous les muscles de la langue sont innervés par le nerf hypoglosse (XII) sauf le palato-glosse et le stylo-glosse, innervés par la partie vagale du plexus pharyngien (X) ou par le nerf lingual du VII (ou par le IX si l'anse de Haller est présente).

Nerfs sensitifs

- Le nerf laryngé supérieur (provient du nerf vague, X, anciennement "nerf pneumogastrique") innerve l'extrémité postérieure de la langue et l'épiglotte.

- La base de la langue (tiers postérieur) est innervée par le nerf glosso-pharyngien (nerf IX) via le noyau solitaire du noyau de la sensitivite branchiale de la lame alaire pour ce qui est de l'origine réelle de nerfs crâniens.

- Le nerf lingual (provient du nerf mandibulaire V3) innerve les 2/3 antérieurs de la langue.

Nerfs sensoriels (goût)

- Le nerf glosso-pharyngien (nerf crânien IX) innerve le tiers postérieur de la langue.

- La corde du tympan (provient du nerf facial VII) innerve les 2/3 antérieurs de la langue et ses fibres sont véhiculées par le nerf lingual.

Rôles

- Mastication : rassemblement du bol alimentaire pour le soumettre aux faces triturantes des dents

- Déglutition salivaire, déglutition prandiale (aliments)

- Papilles gustatives

- Phonation et expression (mimique, nerf VII) : L'enregistrement numérique à 15 images par seconde (Canon PowerShot G3, 2003) ou 30 images par seconde (Canon PowerShot IS, 2006) de la phonation permet d'apporter des éléments objectifs au diagnostic de la malocclusion dentaire et de la dysfonction manducatrice (SADAM, DAM, STM, etc.)

Sources principales des dysfonctions des mâchoires, les deux éléments-clés à repérer sont :

- les interpositions linguales entre les deux arcades dentaires (déglutition atypique), facteurs de béances occlusales et d'encombrements dentaires, et

- la dimension verticale de l'espace libre depuis la position présumée de repos physiologique de tous les muscles posturaux des mâchoires.

Documentation radiographique : Analyse cinéradiographique de l'articulation des consonnes en chinois de Pékin, par Henri Bach et Bernard Vallancien, Service du film de recherche scientifique, CERIMES (France), 1976[8].

Fig.1. Contribution de l'enregistrement vidéonumérique de la phonation dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM) - Canon PowerShot S5 IS (2006).

Fig.1. Contribution de l'enregistrement vidéonumérique de la phonation dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM) - Canon PowerShot S5 IS (2006). Fig.2. Phonétique, Espace libre et interpositions linguales dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM).

Fig.2. Phonétique, Espace libre et interpositions linguales dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM). Fig.3. Déglutition salivaire dysfonctionnelle chez l'adulte et contributions atypiques du nerf facial (n.VII) dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM).

Fig.3. Déglutition salivaire dysfonctionnelle chez l'adulte et contributions atypiques du nerf facial (n.VII) dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM). Fig.4. Déglutition salivaire dysfonctionnelle chez l'adulte et contributions atypiques des muscles peauciers (n.VII) dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM). Suivre les annotations de la Fig.3.

Fig.4. Déglutition salivaire dysfonctionnelle chez l'adulte et contributions atypiques des muscles peauciers (n.VII) dans l'étude d'une dysfonction des mâchoires (DAM). Suivre les annotations de la Fig.3. Fig.5. Déglutition salivaire infantile, atypique (adulte) et dysfonctionnelle. Hypodéveloppement du massif facial. Respirateur buccal.

Fig.5. Déglutition salivaire infantile, atypique (adulte) et dysfonctionnelle. Hypodéveloppement du massif facial. Respirateur buccal. Fig.6. Déglutition salivaire infantile, atypique (adulte) et dysfonctionnelle. L'étalement horizontal de la langue ne stimule pas le développement du palais. Chez l'adulte, il en résulte un palais étroit et profond, associé à un encombrement dentaire (« contenu »).

Fig.6. Déglutition salivaire infantile, atypique (adulte) et dysfonctionnelle. L'étalement horizontal de la langue ne stimule pas le développement du palais. Chez l'adulte, il en résulte un palais étroit et profond, associé à un encombrement dentaire (« contenu »). Fig.7. Déglutition salivaire physiologique, dite « en dents serrées ». Pressions linguales conduisant à la croissance et développement des os du massif facial.

Fig.7. Déglutition salivaire physiologique, dite « en dents serrées ». Pressions linguales conduisant à la croissance et développement des os du massif facial. Fig.8. Déglutition salivaire physiologique, dite « en dents serrées ». Développement mature du massif facial. Respirateur nasal (physiologique).

Fig.8. Déglutition salivaire physiologique, dite « en dents serrées ». Développement mature du massif facial. Respirateur nasal (physiologique).

Croissance des mâchoires

La déglutition infantile, ou déglutition primaire, caractérise la fonction linguale chez tous les nourrissons et les enfants : ce réflexe naît au quatrième mois de la grossesse (réflexe inné) et elle se manifeste par une langue qui s'étale horizontalement entre les deux maxillaires, ou « interposition linguale ». Chez plus de 75 % des adultes, un étalement horizontal persistant de la langue devient une dysfonction : c'est la déglutition atypique, ou déglutition dysfonctionnelle. Les logopèdes (Belgique) / orthophonistes (France) tentent, tant bien que mal, de corriger cette interposition linguale via des exercices volontaires, ou myothérapie fonctionnelle (MTF). Mais, face à l'automatisme inné des réflexes de la déglutition salivaire, l'efficacité de la MTF reste sujette à caution. Une déglutition atypique favorise la respiration buccale, accompagnée d'une étroitesse des mâchoires et d'un manque de place pour aligner toutes les dents permanentes. Ceci peut conduire aux malocclusions ou aux dysfonctions des mâchoires : SADAM, DAM, STM, etc.

Via les pressions de la langue sur les parois palatines osseuses (procès alvéolaire), la déglutition salivaire physiologique, dite « en dents serrées » (A. Jeanmonod) est répétée 1 500 à 2 000 fois par jour : c'est le principal moteur de la croissance du massif facial osseux. Le rôle premier de la déglutition est d’éliminer le bol salivaire vers l'œsophage, soit une sécrétion quotidienne totale de 1 500 millilitres. Par an, cela représente un peu moins d'une demi-tonne de liquide. La déglutition salivaire est le travail le plus contraignant de la cavité buccale. Dans les conditions physiologiques de la déglutition salivaire, la langue s'élève dans le palais et produit des pressions sur les procès alvéolaires et sur la voûte palatine. La déglutition salivaire contribue à la croissance osseuse et au développement du palais, des fosses nasales et du sinus maxillaires. La croissance de l'os alvéolaire permet un alignement adéquat des dents permanentes. Le développement des fosses nasales permet une respiration nasale chez l'adulte et une bonne ventilation des sinus maxillaires. La fonction linguale a donc un rôle majeur dans le développement et la croissance de l'être humain avant d'aboutir à l'âge adulte.

Langue enroulée

Il a longtemps été cru que pouvoir rouler sa langue en forme de U était un caractère génétique. Cette erreur est d'ailleurs présente dans certains manuels scolaires. N.G. Martin a prouvé le contraire dans une étude parue en 1975, notamment en étudiant cette capacité chez des jumeaux. Il s'est avéré que chez certains jumeaux monozygotes (ou vrais jumeaux), l'un pouvait rouler sa langue en U et pas l'autre[9]. Ceci est lié aux muscles transverses de la langue, muscles pairs, inconstant.

Pathologies

Diverses maladies peuvent affecter la langue, dont les symptômes sont des ulcérations, colorations ou décolorations, pustules, excroissances, plaque blanchâtre, langue sèche ou enflammée… Ces symptômes peuvent révéler :

- des mycoses (aussi dénommées perlèche, muguet…), souvent après une antibiothérapie, après l'usage de sprays de corticoïdes en inhalateur (chez les asthmatiques, chez les personnes âgées ou en cas de déficit immunitaire), avec langues blanches (à la suite de l'infection par exemple par le microchampignon candida albicans source de candidose) ou langue noire ;

- une leucoplasie, qui se traduit souvent par une décoloration des muqueuses ; ces décolorations sont « principalement liées à l’usage du tabac et de l’alcool, mais aussi du cannabis et des fumées aspirées très chaudes » ;

- des aphtes ;

- une langue géographique (due à une maladie génétique) ;

- un lichen plan de la langue ;

- une glossite (inflammation de la langue), dont peut-être une glossite atrophique de Hunter ;

- glossodynie (se traduisant par des douleurs, picotements et fourmillements) ;

- une macroglossie (gonflement de la langue) ;

- des tumeurs de type kyste (sous la langue), lipome ou papillomes causés par le papillomavirus humain (maladie sexuellement transmissible via des rapports sexuels non protégés) ;

- un cancer de la langue (souvent favorisé par l'alcool et le tabagisme ou par le contact d'un autre cancérogène avec la langue).

Une dent cassée ou une prothèse dentaire inadaptée peuvent être sources d'irritations, voire d'ulcères et d'infections de la langue.

La sécheresse de la bouche (xérostomie) rend la langue vulnérable aux infections fongiques.

Une asialie (absence de production de salive) peut par exemple faire suite à l'ablation des glandes salivaires après un cancer de la bouche. Une hyposialie (inhibition de la sécrétion salivaire) peut être causée par le tabac et l’alcool, mais aussi par certains médicaments ainsi que par de nombreux produits psychoactifs dont les opiacés (médicaments opiacés de substitution y compris), amphétamines, cannabis. L’hépatite C peut aussi induire une hyposialie (surtout en cas de cryoglobulinémie ou de lésions hépatiques avancées)[10].

La toxicomanie est une cause fréquente de « délabrement dentaire » et de pathologies de la langue[11] - [12] - [13] - [14] - [15].

Notes et références

- (en) Robin Kerrod, MacMillan's Encyclopedia of Science, vol. 6, Macmillan Publishing Company, Inc., (ISBN 0-02-864558-8).

- Liste des muscles du corps humain

- Cooper, S. (1953). Muscle spindles in the intrinsic muscles of the human tongue. The Journal of Physiology, 122(1), 193-202.

- (en) D. V. Smith, J. D. Boughter jr, « Neurochemistry of the Gustatory System », in A. Lajtha, D. A. Johnson (éds.) Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology, Springer US, 2007, p. 109–135

- (en) K. Scott, « Taste Recognition: Food for Thought », Neuron, vol. 48, no 3, , p. 455 (DOI 10.1016/j.neuron.2005.10.015).

- (en) Chandrashekar, J., Hoon, M. A., Riba, N. J. P., & Zuker, C. S., « Encoding taste qualities at the periphery », Nature, 444, 2006, p.288–294

- J. Chandrashekar et al., The receptors and cells for mammalian taste, Nature 444, 288 (2006) cité sur le blog sciencetonnante

- Documentation radiographique : Analyse cinéradiographique de l'articulation des consonnes en chinois de Pékin, par Henri Bach et Bernard Vallancien, Service du film de recherche scientifique, CERIMES (France), 1976

- (en) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/189300

- Voir sur pistes.fr.

- Madinier I., Colloque « L’impact des addictions sur la santé bucco-dentaire », Paris, 5 mai 2007.

- Hubert-Grossin K., George Y., Laboux O., « Toxicomanie illicite : manifestations bucco-dentaires et prise en charge odontologiques », Rev. Odont. Stomal, 2003, 32, 119-34.

- Madinier I., Harrosch J., Dugourd M. et al., « État de santé bucco-dentaire des toxicomanes suivis au CHU de Nice », Presse Med., 2003, 32, 919-23.

- Cohen F., Le Courrier des Addictions, 1999, 1, 32-37.

- Nathwani N.S., Gallagher J.E., « Methadone : dental risks and preventive action », Dent Update, 2008, 35(8), 542-4, 547-8 Colloque « Addictologie et santé bucco-dentaire », 5 octobre 2007 (article en ligne sur le site de l’Union française pour la santé bucco-dentaire).

Annexes

Articles connexes

- Bouche

- langue (anatomie animale) (la langue dans le monde animal)

- Langue bifide

- Tongue split

- Langue géographique (maladie)

- Langue scrotale

- Langue électronique

- Virelangue

- Léchage

- Baiser

- Langue de bœuf

- Hydrostat musculaire

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- Xenopus Anatomy Ontology

- (en) Medical Subject Headings

- (en) NCI Thesaurus

- (la + en) TA98

- (cs + sk) WikiSkripta

- Schéma détaillé sur la langue