Amphétamine

L’amphétamine (DCI) est une substance sympathicomimétique aux effets anorexigènes et psychoanaleptiques. L'amphétamine est utilisée chez les enfants et adultes dans le traitement du TDAH, de la narcolepsie, de l'obésité, et des troubles de l'hyperphagie boulemique, mais son usage non médical est criminalisé dans la plupart des pays du monde.

| Amphétamine | ||

| ||

| ||

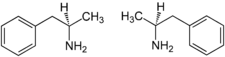

| L-amphétamine (à gauche) et D-amphétamine (à droite). | ||

| Identification | ||

|---|---|---|

| Nom UICPA | (±)-1-phénylpropan-2-amine | |

| No CAS | (racémique) (D) ou S(+) (L) ou R(–) |

|

| No ECHA | 100.005.543 | |

| No CE | 206-096-2 | |

| Code ATC | N06 N06 |

|

| DrugBank | DB00182 | |

| PubChem | 3007 | |

| ChEBI | 2679 | |

| SMILES | ||

| InChI | ||

| Apparence | poudre blanche | |

| Propriétés chimiques | ||

| Formule | C9H13N [Isomères] |

|

| Masse molaire[1] | 135,206 2 ± 0,008 3 g/mol C 79,95 %, H 9,69 %, N 10,36 %, |

|

| pKa | 10.13[2] | |

| Propriétés physiques | ||

| T° ébullition | 203 °C[2] | |

| Solubilité | sol. dans méthanol 28 g·l-1 (eau,25 °C)[2] |

|

| Pression de vapeur saturante | 0,24 mmHg à (20 °C)[2] | |

| Précautions | ||

| SGH[3] | ||

Danger |

||

| NFPA 704 | ||

| Écotoxicologie | ||

| LogP | 1,76[4] | |

| Données pharmacocinétiques | ||

| Métabolisme | hépatique et rénal | |

| Demi-vie d’élim. | 10-13 heures | |

| Considérations thérapeutiques | ||

| Grossesse | Risque d'avortement spontané | |

| Précautions | Augmente la pression sanguine et le rythme cardiaque | |

| Caractère psychotrope | ||

| Catégorie | Stimulant | |

| Mode de consommation |

|

|

| Autres dénominations |

|

|

| Risque de dépendance | Élevé en cas d'usage non thérapeutique | |

| Composés apparentés | ||

| Autres composés | ||

| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | ||

Ses usages non médicaux incluent l'amélioration de la performance sportive, et l'usage récréatif comme euphorisant et aphrodisiaque.

L'amphétamine était utilisée en guerre pour améliorer la performance, principalement dans le cadre de privation de sommeil.

Étymologie

Le nom amphétamine trouve son origine de ses noms chimiques et est une abréviation dont voici l'étymologie : l'amphétamine, c'est une phénéthylamine à laquelle a été ajouté un groupement méthyle (-CH3) en position α (alpha) de sa chaîne, ce qui donne alpha-méthyl-phénéthylamine ; c'est la version développée. Du nom alpha-méthyl-phénéthylamine ne seront retenues par simplification que les lettres en gras, ce qui donne finalement : amphétamine. Par extension, un grand nombre de molécules similaires, ayant pour point commun un groupement méthyle (-CH3) en position α, sont appelées amphétamines.

Historique

La première synthèse d'amphétamines fut réalisée le par le chimiste roumain Lazăr Edeleanu (de), qui lui donna le nom de phénylisopropylamine[5] mais cette découverte tomba dans l'oubli.

En 1914, un chimiste allemand re-découvrit cette molécule et l'utilisa durant la guerre comme sérum de vérité. Les recherches reprirent de nombreuses années plus tard et l'amphétamine fut à nouveau découverte lors de recherches d'un produit ayant des propriétés bronchodilatatrices. En 1932, après le rachat du brevet, elle fut lancée sur le marché par le laboratoire Smith, Kline & French sous le nom générique de « Benzédrine (en) » et prescrite comme bronchodilatateur[6] - [7]. En 1935, son action stimulante est constatée et utilisée pour des prescriptions concernant la narcolepsie.

Elle fut largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour améliorer les performances et surtout l'endurance des soldats (par l'ensemble des belligérants) et c'est alors que les premiers excès seront constatés, avec des effets d'accoutumance[8].

Classée comme psychotrope par la Convention sur les substances psychotropes de 1971, elle fut progressivement déclarée illégale à mesure que les pays adaptaient leur législation, réduisant l'usage médical au traitement limité de quelques maladies.

Leur usage, désormais clandestin, concerne principalement l'augmentation des performances en sport et la résistance à la fatigue (lors de soirées festives ou lors de période de travail intense).

En France en 2010, parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, 1,7 % déclarent avoir déjà consommé des amphétamines au cours de leur vie, mais seulement 0,2 % l’a fait au cours de l’année (usage actuel). Contrairement à toutes les autres drogues illicites, les femmes sont plus nombreuses à avoir expérimenté les amphétamines (1,5 % contre 0,8 % des hommes). Cette caractéristique des amphétamines correspond en grande partie à des usages ayant eu lieu à une époque où elles étaient encore présentes dans la pharmacopée et classiquement utilisées par certaines femmes dans la perspective de perdre du poids, grâce à leur puissant effet anorexigène[9].

Groupe des amphétamines et diversité des dérivés

Les « amphétamines » (au pluriel) sont un groupe de molécules apparentées à l'amphétamine de structure phényléthylamine. On peut distinguer trois grands types de dérivés amphétaminiques selon leur effet principal, psychostimulant, hallucinogène ou anorexigène. En modifiant plus ou moins la molécule de phényléthylamine, il a été possible d'obtenir des produits dont l'un des effets (stimulant, hallucinogène ou anorexigène) est renforcé au détriment des autres. On a pu ainsi mettre au point des anorexigènes comme la fenfluramine qui ne présente pas d'effet psychostimulant ou des hallucinogènes puissants comme le STP.

Les trois types de dérivés peuvent donner lieu à de l'abus et connaissent des modes de consommation différents selon la nature des produits et les effets recherchés.

Jusqu'aux années 1970, le commerce illicite des amphétamines concernait essentiellement des dérivés psychostimulants. Depuis, des dérivés hallucinogènes s'y sont ajoutés, en particulier l'ecstasy qui fait l’objet d’une importante consommation. En outre, certains dérivés anorexigènes, dont l'effet psychostimulant n'est pas totalement absent, sont détournés de leur usage médical.

Une autre classe de produits, celle des phénidates, dont le produit le plus répandu est la méthylphénidate (alias Ritaline) est également dérivée de l'amphétamine.

Chimie

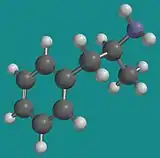

L'amphétamine possède deux énantiomères, le terme amphétamine désigne le mélange racémique (mélange 50/50 de D-amphétamine et de L-amphétamine). La D-amphétamine est dénommée Dexamphétamine (ou dextro-amphétamine), la L-amphétamine est nommée lévo-amphétamine.

Formule chimique : C9H13N

Masse molaire : 135,20 g/mol

Pharmacologie

La structure chimique de l'amphétamine ressemble à celle de stimulants naturels produits par le corps : les catécholamines dont l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. L'amphétamine inhibe la recapture de la dopamine. Elle a aussi une action libératrice de la noradrénaline et de la dopamine, par action du transporteur vésiculaire VMAT2 (présynaptique)[10]. Ce phénomène serait la cause de la perturbation de la production de dopamine.

Usage médical

Elle est principalement employée en Amérique du Nord pour traiter les troubles de l'attention, la narcolepsie et parfois dans le traitement de l'obésité. Même si la forme pure est proscrite depuis 1959, elle reste utilisée sous forme de sulfate de dextroamphétamine.

Son utilisation comme anti-fatigue dans l'armée est connue[11].

- Amphétamines

Inhalateurs de Benzedrine (pour le film Sur la route de Walter Salles, 2012).

Inhalateurs de Benzedrine (pour le film Sur la route de Walter Salles, 2012). DL-amphétamine en gélules.

DL-amphétamine en gélules.

Usage détourné et récréatif

L'amphétamine est utilisée comme drogue ou comme produit dopant, le plus souvent sous le nom de speed. La drogue est aussi utilisée par certains pour une recherche de productivité accrue, lors de la réalisation d'un travail scolaire par exemple. Son utilisation est parfois comparable à celle de la cocaïne, mais cette dernière agit beaucoup moins longtemps et reste donc cantonnée à un usage festif.

La drogue se présente généralement en poudre blanche, parfois colorée. On la trouve également en gélule, comprimé ou cristaux.

Le produit vendu clandestinement sous le nom de speed peut contenir ou non des amphétamines (notamment amphétamine, dextroamphétamine, méthamphétamine), d'autres produits actifs aux effets similaires ou non dont des psychotropes ou même des excipients parfois dangereux, comme la plupart des drogues obtenues de façon illégale.

Effets et conséquences

L'amphétamine agit en libérant de la dopamine dans le cerveau. Elle bloque la recapture de la dopamine dans la synapse. Elle inhibe l'activité de l'enzyme MAO (monoamine oxydase) à forte dose. Elle agit dans le corps environ de 30 à 60 minutes après avoir été ingérée. Tout dépendant de la quantité prise et si elle est combinée avec d'autres stimulants, l'amphétamine peut s'avérer très dangereuse. Elle traverse la barrière placentaire et cause de nombreux dégâts au fœtus.

Effets recherchés

- Diminution des sensations de faim et de fatigue[13].

- Augmentation de l'endurance.

- Sensation d'augmentation des facultés cérébrales notamment la concentration[14].

- Euphorie et bien-être ; sentiment d'exubérance et d'invincibilité.

- Désinhibition.

L'amphétamine étant un produit psycho-actif, les effets recherchés peuvent parfois se transformer en bad trip.

Effets à court terme

- Accélération du rythme cardiaque (tachycardie)[14].

- Augmentation de la fréquence respiratoire et de la pression sanguine[14].

- Hyperthermie et transpiration.

- Dilatation des bronches.

- Réduction de la circulation vers les muscles due à la vasoconstriction.

- Diminution de salive.

- Dilatation des pupilles (mydriase).

- Crispation des mâchoires (trismus).

- Dans certains cas chez les hommes, diminution temporaire des capacités érectiles, ou l'inverse, durée de l'érection augmentée (peut être due à un blocage de l'éjaculation ou du fait que le cerveau et le cœur, déjà surexcités, ne s'emballent pas du fait de l'activité sexuelle).

- Vomissements.

- Douleur musculaire.

Il arrive parfois que les amphétamines, du fait de leur caractère stimulant, induisent des hallucinations à forte dose ; cet effet ne doit pas être confondu avec celui des psychostimulants.

La descente — fin des effets — est souvent très difficile et peut s'accompagner de :

La consommation d'amphétamines cause un effet d'indifférence ou un effet « sérum de vérité ».

Effets à long terme

- Affaiblissement, amaigrissement[14].

- Acné majeure[15].

- Décalcification des os.

- Immunodéficience.

- Insomnies.

- Troubles de l'humeur : nervosité, irritabilité, anxiété, dépression.

- Troubles psychiques : psychose, paranoïa[13].

- Troubles cardio-vasculaires ; notamment hypertension artérielle pulmonaire.

- Pathologies pulmonaires[7] : SDRA, œdème pulmonaire non cardiogénique…

- Dépendance psychologique[13].

- Problèmes érectiles majeurs.

L'usage régulier entraîne une accoutumance. L'arrêt brutal d'une consommation régulière entraîne un syndrome de sevrage[14].

Le sevrage des amphétamines peut résulter en une idée fixe qui peut amener à une irritation ou agressivité soudaine, ou un rattrapage de sommeil extrême (à ne pas confondre avec la fatigue chronique).

L'absorption de fortes doses peut entraîner une action hallucinogène[14].

Le mode de consommation entraîne aussi d'autres risques :

- prisé : risque d'endommagement des cloisons nasales, saignements de nez, contamination (VIH, hépatites B et C, tuberculose…) via l'échange des pailles servant à inspirer la poudre ;

- injecté : abcès et contamination (VIH, hépatites B et C, endocardite…) via l'échange des seringues.

Décès imputés à la consommation d'amphétamine

Les décès dus à la consommation d'amphétamine sont imputables à :

- un dosage trop élevé (overdose) ;

- un mélange avec d'autres substances aggravantes telles que l'alcool, l'ecstasy, hallucinogène, boissons stimulantes, antidépresseurs ;

- un état de santé incompatible avec la prise d'amphétamines (antécédent de problèmes cardio-vasculaires, hypertension, épilepsie, problèmes rénaux, asthme, diabète).

Les personnes consommant régulièrement ou dépendant des amphétamines courent un risque élevé de diverses causes de mortalité, multiplié par 6, par rapport aux personnes ne consommant pas régulièrement ou n'étant pas dépendant des amphétamines[16].

Notes et références

- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

- (en) « Amphétamine », sur ChemIDplus, consulté le 5 octobre 2009

- Entrée du numéro CAS « 300-62-9 » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 5 octobre 2009 (JavaScript nécessaire).

- (en) L. Edeleanu, « XLII.—Some derivatives of phenylmethacrylic acid », J. Chem. Soc., Trans., vol. 53, , p. 558–561 (ISSN 0368-1645, DOI 10.1039/CT8885300558, lire en ligne, consulté le )

- (en)Benzedrine advertisements, 1943 & 1944, sur le site bonkersinstitute.org, consulté le 18 avril 2015.

- « Mathieu Guerriaud, De l’impact de l’usage des amphétamines illicites sur l’appareil respiratoire », .

- Réseau Addictions Val de Marne Ouest - Histoire des amphétamines, sur le site ravmo.org, consulté le 30 mars 2015.

- (en) François Beck, Romain Guignard, Jean-Baptiste Richard, Stanislas Spilka et al., « Les niveaux d’usage des drogues en France en 2010 », Tendances, no 76, , p. 1–6 (lire en ligne [PDF]).

- Amphétamine et méthamphétamine, www.centres-pharmacodependance.net.

- « La police mise sur son besoin de sommeil et joue la montre », Le Figaro, 22 mars 2012.

- (en) M. Taylor, K. Mackay, J. Murphy, A. McIntosh, C. McIntosh, S. Anderson et K. Welch, « Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland », BMJ Open, vol. 2, no 4, , e000774–e000774 (DOI 10.1136/bmjopen-2011-000774, lire en ligne, consulté le ).

- Amine Benyamina et Isabelle de Paillette (préf. professeur Michel Reynaud), Réponses à vos questions sur le cannabis et les autres drogues, Paris, Solar, , 197 p. (ISBN 978-2-263-03904-1, OCLC 62609834).

- (en) Yasmina Salmandjee, Les drogues : Tout savoir sur leurs effets, leurs risques et la législation, Eyrolles, coll. « Eyrolles Pratique », , 223 p. (ISBN 978-2-708-13532-1, OCLC 181336267).

- Drogues, savoir plus risquer moins : drogues et dépendances, le livre d'information, ce qu'il faut savoir, Vanves, comité français d'éducation pour la santé et de la mildt, , 146 p. (ISBN 2-908444-65-8).

- Emily Stockings, Lucy Thi Tran, Thomas Santo et Amy Peacock, « Mortality among people with regular or problematic use of amphetamines: a systematic review and meta-analysis », Addiction (Abingdon, England), vol. 114, no 10, , p. 1738–1750 (ISSN 1360-0443, PMID 31180607, PMCID 6732053, DOI 10.1111/add.14706, lire en ligne, consulté le )

Articles connexes

Liens externes

- Amphétamine, sur le site de l'Observatoire des drogues et toxicomanie (OEDT)