Caurel (Côtes-d'Armor)

Caurel [kɔʁɛl] (Kaorel en breton) est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

| Caurel | |||||

Vue aérienne de Caurel et du lac de Guerlédan ; au centre le Bois de Caurel ; à droite l'anse de Landroanec. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Saint-Brieuc | ||||

| Intercommunalité | Loudéac Communauté − Bretagne Centre | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Louis Martigné 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22530 | ||||

| Code commune | 22033 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Caurellois | ||||

| Population municipale |

361 hab. (2020 |

||||

| Densité | 31 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 13′ 01″ nord, 3° 02′ 14″ ouest | ||||

| Altitude | 300 m Min. 120 m Max. 308 m |

||||

| Superficie | 11,65 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Guerlédan | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Localisation

La commune fait partie du territoire breton traditionnel du pays Fañch. Le village de Caurel se trouve à vol d'oiseau à 4,5 km au nord-ouest de la ville de Mûr-de-Bretagne (désormais commune de Guerlédan) et est à une cinquantaine de km au sud de Saint-Brieuc.

Description, relief et hydrographie

|

La commune présente un relief particulièrement accidenté. Au nord-est, l'altitude atteint 308 mètres sur une butte sur laquelle se trouve l'allée couverte de Corn er Houët et les 5 éoliennes du parc éolien de Caurel-Saint-Mayeux. La vallée du Blavet a été engloutie sous les eaux du lac artificiel de Guerlédan, dont la surface de l'eau est à 126 mètres d'altitude (le fond de la vallée du Blavet était vers 90 mètres d'altitude avant la création du lac), à la suite de la construction du barrage sur le cours de la rivière plus en aval. Les sites des anciennes ardoisières, situés dans la vallée, ont été ennoyés. Mais le lac a aussi permis la création d'activités touristiques lacustres, notamment aux alentours de Beau Rivage. Le bourg est en situation centrale vers 190 mètres d'altitude.

|

L'essentiel du finage communal, en pente assez forte, est en situation d'adret, car exposé au sud, ce qui explique que la commune bénéficie d'un micro-climat favorable, abrité des vents du nord, à l'exception de l'extrême-nord du territoire communal (hameaux de Bézénan et Kermabbihan, situés au-delà de la ligne de crête, et exposés au nord.

La commune était limitée au sud par le Blavet (désormais par le lac de Guerlédan), à l'est par le ruisseau du Guer, affluent de rive gauche du Blavet, qui se jette désormais dans le lac de Guerlédan et forme la limite communale avec l'ancienne commune de Mûr-de-Bretagne (désormais Guerlédan); à l'extrême-nord le ruisseau de Kermabbihan, affluent du Daoulas, est aussi un sous-affluent du Blavet et forme un temps la limite communale avec Saint-Mayeux.

Camille Vallaux a décrit les gorges de Caurel telles qu'elles étaient avant la construction du barrage de Guerlédan et leur ennoiement sous les eaux du lac ; il écrit que le canal n'est plus, pour la Bretagne intérieure, « un élément d'activité économique. Il est un élément de beauté avec les sinuosités de ses eaux noires et profondes, ses écluse multiples, ses déversoirs, son halage. Il l'est, en particulier, dans la traversée des gorges étroites et tortueuses de Caurel, où il emprunte le cours du Blavet sur 14 km, de l'abbaye de Bon-Repos à Saint-Aignan. Et ce sont ces gorges qu'on va noyer, sur 12 km, et sous une épaisseur de 2 à 45 mètres, le reflux des eaux retenues au barrage de Guerlédan »[1].

Géologie

Les schistes noirs ardoisiers ((« schistes à Calymènes (en) » des auteurs anciens) datant de l'ordovicien moyen (-470 et -453 millions d’années) ont été exploités en particulier à Saint-Gelven, Caurel et Mûr-de-Bretagne[2]. En 1884 Alphonse Debauve écrit que les carrières de Saint-Gelven fournissent alors environ 5 millions d'ardoises par an et celles de Mûr-de-Bretagne et Caurel environ 3 millions[3].

De la limonite, disséminée en rognons dans des terrains datant du silurien a été exploitée par le passé dans une bande de 200 mètres d'épaisseur passant de l'ouest vers l'est par Kerauter, Kerdaniel (en Plélauff), Rosquelfen (en Laniscat), Saint-Gelven, Bézénan et Bois-des-Houx [Bodenhours] (en Caurel pour les deux derniers lieux-dits cités)[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1999 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[11]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 9 | 11,7 | 13,4 | 13,4 | 11,3 | 9,2 | 6 | 3,2 | 7,9 |

| Température moyenne (°C) | 6,2 | 6,7 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 18,3 | 18,2 | 16,1 | 12,9 | 9,2 | 6,1 | 12 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9 | 10 | 12,5 | 15,1 | 18,1 | 22,1 | 23,1 | 23 | 21 | 16,6 | 12,4 | 9,1 | 16 |

| Record de froid (°C) date du record |

−7,7 04.01.09 |

−8,1 11.02.12 |

−6,3 01.03.05 |

−2 07.04.08 |

−0,8 13.05.10 |

3,9 11.06.11 |

5,3 31.07.15 |

6 21.08.14 |

3,7 24.09.03 |

−0,7 28.10.03 |

−4,2 29.11.10 |

−6,1 29.12.05 |

−8,1 2012 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,6 27.01.03 |

20,5 04.02.04 |

22,8 30.03.21 |

26,5 20.04.18 |

30 28.05.01 |

34,5 22.06.03 |

35,2 19.07.16 |

39 09.08.03 |

30,6 04.09.13 |

28,4 02.10.11 |

19,4 01.11.15 |

16 19.12.15 |

39 2003 |

| Précipitations (mm) | 129,7 | 105,1 | 97,7 | 80,6 | 73 | 46,9 | 65,9 | 65,9 | 58,6 | 118 | 136,8 | 134 | 1 112,2 |

Paysages et habitat

Caurel présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux (villages) et fermes isolées ; les principaux hameaux sont Kergoff, Keriven, la Ville Neuve, Porz Guer, les Granges, Kerscouarnec, Kerbranic, Porz Pohon et Bézénan.

Le bois de Caurel occupe une situation quasi-péninsulaire entre la partie principale du lac de Guerlédan et sa partie annexe de l'anse de Landroanec ; culminant à 168 mètres, son pourtour est pentu car il correspond aux anciens versants encaissés du Blavet et du ruisseau du Guer, désormais pour leurs parties les plus basses ennoyés sous les aux du lac dont la surface est à 126 mètres d'altitude.

Transports et énergie

La route nationale 164, aménagée en voie express (axe de Rennes, via Montauban-de-Bretagne à Châteaulin) contourne le village de Caurel par le nord en passant à flanc de coteau (Caurel est desservi par l'échangeur de Ty Bris, situé dans a commune voisine de Saint-Gelven). Elle a remplacé l'ancienne Route nationale 164bis, désormais déclassée en route départementale 2164 qui traversait le bourg de Caurel, étiré en longueur le long de cette route dans le sens est-ouest. Les liaisons routières nord-sud sont plus difficiles, la ligne de crête au nord et le lac de Guerlédan, très étiré en longueur dans le sens est-ouest, au sud, formant des obstacles notables : il faut contourner le lac via Mûr-de-Bretagne à l'est, ou via l'abbaye de Bon-Repos à l'ouest, pour aller vers le sud, par exemple vers Pontivy.

La ligne de Chemin de fer de Carhaix à Loudéac, mise en service en 1902 pour son tronçon Rostrenen - Loudéac), qui faisait partie de l'étoile ferroviaire de Carhaix, a desservi Caurel jusqu'à sa fermeture en 1967.

Le canal de Nantes à Brest (Blavet canalisé) qui formait la limite sud de la commune, a vu sa navigabilité cesser lors de la construction du barrage de Guerlédan ; 17 écluses ont été englouties alors en 1929, dont de nombreuses situées en Caurel[12], dont par exemple l'écluse no 122, dite de Caurel[13] ; mais une navigation de croisière sur le lac a été développée à partir de Beau-Rivage et, aux alentours de ce village, des hébergements et activités touristiques ont vu le jour. Des assecs ont été effectués en 1985 et en 2015 pour vérifier l'état du barrage.

L'ancienne écluse no 121 dite de Castel-Finans en Caurel.

L'ancienne écluse no 121 dite de Castel-Finans en Caurel..JPG.webp) L'écluse no 124, dite de Pouldu, en Caurel.

L'écluse no 124, dite de Pouldu, en Caurel. L'ancienne écluse no 125 dite de Baraval en Caurel.

L'ancienne écluse no 125 dite de Baraval en Caurel. L'anse de Landroanec lors de l'assec de 2015 ; le barrage de Guerlédan est visible â gauche de la photographie.

L'anse de Landroanec lors de l'assec de 2015 ; le barrage de Guerlédan est visible â gauche de la photographie. Lac de Guerlédan : assec de 2015 : vue du Blavet et des écluses généralement ennoyées depuis Caurel (vue vers l'ouest).

Lac de Guerlédan : assec de 2015 : vue du Blavet et des écluses généralement ennoyées depuis Caurel (vue vers l'ouest). Lac de Guerlédan : assec de 2015 : vue du Blavet d'habitude ennoyé depuis Caurel.(vue vers l'est).

Lac de Guerlédan : assec de 2015 : vue du Blavet d'habitude ennoyé depuis Caurel.(vue vers l'est). Lac de Guerlédan (Caurel) : une des écluses ennoyées visible lors de l'assec de 2015.

Lac de Guerlédan (Caurel) : une des écluses ennoyées visible lors de l'assec de 2015.

La rive nord du lac de Guerlédan, située en partie en Caurel, est longée par le GR 37.

Le lac de Guerlédan vu de Beau-Rivage en Caurel.

Le lac de Guerlédan vu de Beau-Rivage en Caurel. Lac de Guerlédan (Caurel) : le port de Beau-Rivage.

Lac de Guerlédan (Caurel) : le port de Beau-Rivage. Lac de Guerlédan (Caurel) : le ponton de Beau-Rivage.

Lac de Guerlédan (Caurel) : le ponton de Beau-Rivage. Lac de Guerlédan (Caurel) : le complexe touristique et la plage de Beau-Rivage vus depuis le lac.

Lac de Guerlédan (Caurel) : le complexe touristique et la plage de Beau-Rivage vus depuis le lac. Le lac de Guerlédan vu des environs de Keriven (GR 37) en Caurel.

Le lac de Guerlédan vu des environs de Keriven (GR 37) en Caurel.

Situées en bordure de crête à 300 m d'altitude, les cinq éoliennes du parc de Caurel-Saint-Mayeux ont 75 mètres de hauteur ; chacune produit 850 kilowatts, soit entre 8 et 9 millions de kwh par an, soit l'équivalent de la consommation hors chauffage d'une localité de 4 000 habitants[14].

Urbanisme

Typologie

Caurel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

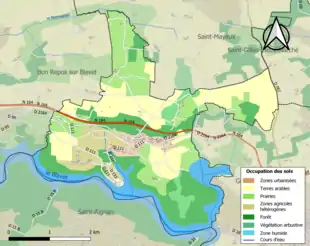

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (59,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (27,7 %), forêts (23,7 %), prairies (21,8 %), eaux continentales[Note 5] (10,4 %), zones agricoles hétérogènes (8,5 %), zones urbanisées (4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,9 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Correllum en 1190, Kaurel en 1204[22].

Selon Hervé Abalain, le nom serait dérivé de corylus (coudrier)[22].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

La présence humaine sur le territoire de la commune est attestée dès le Néolithique comme en témoignent quelques menhirs encore visibles (menhir de Ty Min, alignement de Bel-Air) et des sépultures (Allée couverte de Corn-er-Houët), ainsi que de nombreux outils trouvés aux alentours, et datant aussi du Néolithique.

La voie romaine allant de Condate (Rennes) à Vorgium (Carhaix) passe à 550 mètres du bourg ; elle passait par Mûr-de-Bretagne, Kergoff, la chapelle Saint-Golven en Caurel, Kervégan, la chapelle Notre-Dame-des-Champs, l'église de Saint-Gelven, la lande de Lan-Izelan [Lan-Uvelan] (où la voie a été retrouvée sur plus d'un kilomètre) et la colline de la Voie Blanche, puis par Stang-er-Mel (en Gouarec) et Kerlan (en Canihuel), où se dresse encore, au centre du village, une borne milliaire anépigraphe[Note 6], surmontée d'une petite croix[23].

Moyen Âge et Temps modernes

Caurel proviendrait du démembrement de la paroisse de l'Armorique primitive de Plussulien ; elle est citée pour les premières fois en 1204 et 1241 dans des chartes de l'abbaye de Bon-Repos (en 1219 un seigneur local, Jean de Caurel, abandonna ses droits sur la terre et le bois de Caurel à cette abbaye).

Caurel était sous l'Ancien Régime une trève de Saint-Mayeux et dépendait de l'évêché de Cornouaille.

Une chapelle dédiée à Notre-Dame existait déjà sous ce vocable en 1245 ; elle fut endommagée lors de la Guerre de succession de Bretagne et fut restaurée après 1393[24].

Selon un aveu de 1471 la châtellenie de Corlay , un des trois membres de la vicomté de Rohan comprenait 12 paroisses ou trèves : « Corlé [Corlay] (résidence seigneuriale), Saint-Martin-des-Prés, Merléac, le Quilio, Saint-Mayeuc, Saint-Gilles-Vieux-Marché, Caurel, Laniscat, Saint-Guelven, Rosquelfen, Saint-Igeau, Plussulien »[25].

Dans la nuit du 21 au , dix hommes masqués, avec à la tête le prieur de l'abbaye de Bon-Repos, (ils avaient l'habitide de commettre des actes de brigandage) assaillirent la maison des épox Bertho, dans le village de Keriven : « après avoir enfoncé plusieurs portes, ils pénétrèrent dans la chambre des époux qu'ls arrachèrent de leur lit, et traînèrent en chemise sur le chemin de la chapelle Saint-Gelven (...) Ils s'apprêtaient à violer [l'épouse] quand les habitants des maisons voisines, attirés par les cris, forcèrent les misérables à s'éloigner »[26].

La chapelle est reconstruite au milieu du XVIIIe siècle, seul le porche sud de l'ancienne chapelle étant conservé ; le clocher et la tour ouest datent de 1788[24].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Caurel en 1843 :

« Caurel (sous l'invocation de la Vierge), commune formée de l'une des anciennes trèves de Saint-Mayeux, aujourd'hui succursale. (...) À 2 km du bourg est une jolie chapelle qui a pour patron saint Golven, évêque de Léon. Cette chapelle est de 1666, et l'on pense que l'église paroissiale est de 1654, époque à laquelle remontent les registres de paroisse. La dîme était [due] autrefois pour moitié au roi et à l'abbaye de Bon-Repos. Sur les confins de la commune, du côté de Saint-Mayeux, il y a un menhir, haut d'environ 3 m hors de terre. Les ardoisières sont une des principales ressources de cette localité ; la principale, qui est situés sur le bord du Canal de Nantes à Brest, est exploitée par plus de 80 familles. Chaque semaine elle exporte, de février à novembre, plus de 60 000 ardoises. Cette ardoisière est la propriété de trois villages qui l'entourent, et tout habitant de ceux-ci a le droit d'y travailler pour son compte. Bien dirigée en commun, cette ardoisière serait un immense produit pour cette petite localité. On remarque en Caurel une futaie qui est, dit-on, admirable : elle se compose d'environ 300 hectares de chênes, fort anciens et fort beaux. Géologie : phyllades tégulaires ; schistes argileux. On parle le breton[27]. »

Joachim Gaultier du Mottay décrit ainsi Caurel en 1862 :

« Caurel (...) ; traversée par la route impériale n° 164 bis, et dans l'est par la route impériale n° 167 ; réunie à Mûr pour l'instruction des garçons, 14 élèves ; dépend de la perception de Mûr ; ancienne trève de Saint-Mayeux. On parle le breton. Le territoire de cette commune est très accidenté ; ses terres sont légères , elles seraient assez productives si on les cultivait avec plus de soin. Quant au bois de Caurel, il a une étendue d'environ 200 hectares, couverte en majeure partie de chênes fort anciens. L'agriculture est la principale [activité] de la commune. Cependant l'activité des ardoisières, qui produisent environ 1 500 à 1 800 milliers d'ardoises par an, occupe 80 ouvriers. Le canal sert à exporter une grande partie de ces matériaux. (...). La principale ardoisière de Caurel a de 65 à 70 mètres de profondeur[28]. »

Les ardoisières de Keriven employaient vers 1860 au moment de leur activité maximale 200 personnes et produisaient chaque année de 1 500 000 à 1 800 000 ardoises, exportées en grande partie par le canal de Nantes à Brest[29]. Les ardoisiers habitaient principalement les villages de Kergoff et de Keriven ; le travail était très pénible[30]. Le déclin de la production s'amorça à partir de 1870 en raison de la diminution de la qualité des ardoises (le gisement s'épuisant) et de la concurrence croissante des ardoisières d'Anjou[31]. Cette ardoisière, appartenant antérieurement à la commune de Caurel et exploitée à leur gré par les habitants des hameaux proches, fut vendue dans la décennie 1860 à Mme Le Denmat, laquelle exposa lors de l'exposition universelle de 1889[32], mais finit par mettre en vente son entreprise en 1894.

La Belle Époque

En 1902 une épidémie de fièvre typhoïde survnit dans les communes de Mûr-de-Bretagne, Caurel, Saint-Caradec, Saint-Gilles-Vieux-Marché et Saint-Guen[33].

Alfred Ély-Monbet, sculpteur et ébéniste, ouvrit un atelier à Caurel en 1906 qu'il dénomma Atelier de Saint-Guénolé, et se lança dans la production de meubles et sculptures de style breton, ouvrant également un atelier-école d'ébénisterie ; il fut aussi actif dans les mouvements régionalistes bretons, notamment au sein de l'Union régionaliste bretonne. Capitaine de réserve, il est mort pour la France le à Langemark (Belgique)[34].

La Première Guerre mondiale

La plaque commémorative située dans l'église de Caurel porte les noms de 84 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 5 sont morts en Belgique, dont 3 (Joseph Auffret à Sambreville, Jean Le Hallay et Julien Videlo à Maissin) dès le ; un autre Joseph Auffret est mort en Serbie en 1918 ; Golven Henri est mort en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français, dont Jean Paulou, tué le à Bezonvaux (Meuse), soit deux jours avant l'armistice et Mathurin Le Doran, mort de maladie à l'hôpital maritime de Cherbourg le , donc après l'armistice[35].

Julien Audren, né en 1887 à Caurel, soldat au 102e régiment d'infanterie, fut fusillé pour l'exemple le à Villers-Marmery (Marne) pour « abandons de poste à répétition »[36].

L'Entre-deux-guerres

L'église de Caurel vers 1920 (carte postale).

L'église de Caurel vers 1920 (carte postale). Le bourg de Caurel vu depuis les hauteurs surplombant le bourg (carte postale Émile Hamonic, vers 1920).

Le bourg de Caurel vu depuis les hauteurs surplombant le bourg (carte postale Émile Hamonic, vers 1920). Le bourg de Caurel vers 1920 (carte postale).

Le bourg de Caurel vers 1920 (carte postale). Le lac de Guerlédan vu depuis le bourg de Caurel vers 1925 (carte postale).

Le lac de Guerlédan vu depuis le bourg de Caurel vers 1925 (carte postale).

Un projet d'adduction et de distribution d'eau potable est évoqué à Caurel en 1931[37].

La Seconde Guerre mondiale

La plaque commémorative située dans l'église de Caurel porte les noms de 8 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi eux Hyacinthe Galiot et Pierre Le Boudec, tués à l'ennemi au printemps 1940 lors de la campagne de France ; Mathurin Le Baron, mort en captivité en Allemagne ; Émilienne Treussard, tuée par un soldat allemand qui avait tenté d'abuser d'elle[35].

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

L'activité des carrières d'ardoises, concurrencée par les ardoisières d'Anjou, cesse peu après la Seconde Guerre mondiale.

Trois soldats originaires de Caurel (Pascal Jan, Francis Julou[38], Fernand Pincivy) sont morts pendant la guerre d'Indochine et deux (Ernest Capitaine, Gérard Le Nagard) pendant la guerre d'Algérie[35].

Un atelier d'ébénisterie et de sculptures bretonnes, dit "atelier Saint-Guénolé", tenu par Julien Bacon (qui reprit l'ancien atelier d'Alfred Ély-Monbet), a ouvert dans les décennies 1950 et 1960 à Caurel ; il présentait aussi un "musée d'art breton"[39].

Le XXIe siècle

Le Caurel, qui faisait partie de l'arrondissement de Guingamp, est transférée dans l'arrondissement de Saint-Brieuc[40].

Politique et administration

Démographie

Entre 1851 et 1999 la commune de Caurel est passée de 811 à 383 habitants, en bonne partie à cause du déclin, puis de la fermeture, des ardoisières. La diminution de la population s'est poursuivie depuis (358 habitants en 2018), mais à un rythme plus lent.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'allée couverte de Corn-er-Houët classée au titre des monuments historiques en 1998[45].

Le dolmen de Corn-er-Houët.

Le dolmen de Corn-er-Houët. Le dolmen de Corn-er-Houët.

Le dolmen de Corn-er-Houët.

- Le monument aux morts qui a la particularité d'être bilingue : breton et français.

- La chapelle Saint-Golven, dédiée à saint Golven car celui-ci, évêque de Saint-Pol-de-Léon, se serait arrêté là lors de son voyage vers Saint-Didier (dans l'actuel département d'Ille-et-Vilaine) où il se retira pour mener une vie d'ermite ; la chapelle date du XVIIe siècle. Le pardon des carriers se déroulait traditionnellement dans cette chapelle[46].

La chapelle Saint-Golven.

La chapelle Saint-Golven.

- L'église paroissiale Notre-Dame : elle date du XVIIIe siècle, mais avec réemploi d'éléments du XVIe siècle.

Église paroissiale Notre-Dame : vue extérieure d'ensemble.

Église paroissiale Notre-Dame : vue extérieure d'ensemble. Église paroissiale Notre-Dame : le chœur.

Église paroissiale Notre-Dame : le chœur.

Église paroissiale Notre-Dame : autel latéral et retable du Christ.

Église paroissiale Notre-Dame : autel latéral et retable du Christ. Église paroissiale Notre-Dame : statue de saint Corentin.

Église paroissiale Notre-Dame : statue de saint Corentin. Église paroissiale Notre-Dame : statue de saint Golven.

Église paroissiale Notre-Dame : statue de saint Golven.

- Un calvaire dantant de 1636.

Caurel : le calvaire datant de 1636.

Caurel : le calvaire datant de 1636.

Voir aussi

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- C'est-à-dire sans inscription.

- Gilbert Jegoux, né le à Caurel.

- Pierre Guilloux, né à Sainte-Brigitte, marié en 1813 à Caurel, décédé le à Caurel.

- Auguste Quinio, né le à Brest,décédé le à Caurel

- Yves Lemarchand, décédé après 1873.

- Ernest Le Peltier, né le à Saint-Brieuc, décédé le à Caurel.

- Louis Marie Carel, né le à Caurel, décédé le à Caurel

- Pierre Marie Chevance, né vers 1861.

- François Marie Devalan, né le à Caurel, décédé le à Caurel.

- Marc Bourdois, né le à Caurel, décédé le à Caurel.

- Étienne Martail, né le à Saint-Gelven, décédé le à Caurel.

Références

- Camille Vallaux, « Souvenir des gorges de Caurel », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Mélanges bretons et celtiques offerts à M. J. Loth, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, Rennes, Plihon et Hommay, (lire en ligne).

- Alphonse Debauve, Procédés et matériaux de construction, t. 3, (lire en ligne).

- P. de Brun, « Essai de minéralogie du département des Côtes-du-Nord », Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, , p. 183 et 184 (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 22033001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « 17 écluses englouties N°120 à N°136(Barrage de Guerledan) », sur e.monsite.com (consulté le ) et « Écluses noyées, n° 120 à 136 (Saint-Gelven fusionnée en Bon Repos sur Blavet en 2017) », sur patrimoine.region-bretagne.fr, (consulté le )

- « Site d'écluse de Caurel n°122 (Caurel) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- Clarisse Lucas (AFP), « Parc éolien de Caurel-Saint Mayeux, un exemple d'adoption des nouvelles éoliennes », sur batiactu.com, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot (ISBN 2877474828, lire en ligne), p. 62.

- André Chastagnol, Actes du quatre-vingt-onzième Congrès national des sociétés savantes : Rennes, 1966, Section d'archéologie : Quelques travaux récents sur l'histoire de l'Armorique antique, Bibliothèque nationale, (lire en ligne), page 436.

- « Étymologie et histoire de Caurel », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- Camille Vallaux, « Les Salles de Rohan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 158.

- Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord, (lire en ligne), pages 800 et 801.

- E. Gautier, L'émigration bretonne, "Bulletin de l'entr'aide bretonne de la région parisienne", 1953.

- Conseil Général des Côtes d’Armor, Direction Agriculture Espaces Ruraux et Naturels, Service Randonnée et Espaces Naturels, Au pays de l’ardoise bleue, janvier 2010, p.13-45

- Jacques Garreau, Bernard Tanguy et Yves-Pascal Castel, "Bretagne intérieure", éditions Privat, 1995, (ISBN 2-7089-9082-9).

- Louis Menneret, « La Bretagne à l'exposition », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Côtes-du-Nord. Loudéac », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Morbihan. Pontivy », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Caurel : plaques commémoratives de l'église

- Hervé Queillé, « Guerre 14-18. Ces Bretons fusillés « pour l’exemple » »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - « Guingamp. Commission sanitaire », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- Francis Julou, capitaine à la Légion de marche de la Garde républicaine, décédé des suites de ses blessures le à My Tho (Cochinchine) ; décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, voir sa fiche individuelle sur Memorialgenweb.org.

- « Atelier de sculptures bretonnes Saint-Guénolé. », sur francearchives.fr (consulté le ).

- 2016_12_13 AP arrondissements Côtes d'Armor.pdf

- « Caurel. Démissions du maire et d'un conseiller municipal », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Allée couverte de Corn-er-Houët », notice no PA22000001, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-golven-caurel