Ligne 8 du métro de Paris

La ligne 8 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle relie les stations Balard, au sud-ouest, à Pointe du Lac, au sud-est, suivant un tracé parabolique par la rive droite de la capitale en partie commun avec la ligne 9. Elle est la dernière ligne à avoir été prévue lors de la concession de 1898 et doit alors relier les stations Porte d'Auteuil et Opéra. Ce premier tronçon est ouvert en décembre 1913.

| Métro ligne 8 | ||

| ||

| Réseau | Métro de Paris | |

|---|---|---|

| Terminus | Balard Pointe du Lac |

|

| Communes desservies | 4 | |

| Histoire | ||

| Mise en service | ||

| Dernière extension | ||

| Exploitant | RATP | |

| Infrastructure | ||

| Conduite (système) | Conducteur avec pilotage automatique | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | MF 77 (59 trains au 26/06/2023) |

|

| Points d’arrêt | 38 | |

| Longueur | 23,357 km | |

| Temps de parcours | 52 min | |

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 631 m | |

| Fréquentation (moy. par an) |

100,9 millions (2019)[1] 9e / 14 (2019) |

|

| Lignes connexes | En service : En construction : |

|

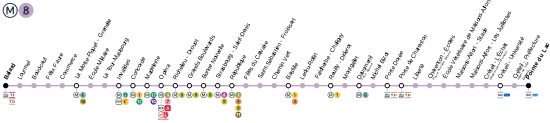

| Schéma de la ligne | ||

Profondément modifié durant les années 1930, son tronçon occidental étant repris par la ligne 10, son tracé actuel commence à l'ouest aux portes de Paris à la station Balard puis celui-ci dessert successivement le sud-ouest de la ville, les Grands Boulevards, le bois de Vincennes, puis au sud-est les communes de Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Créteil en 1974 avec la station Créteil - Préfecture. Elle devient alors la première ligne de métro à relier la préfecture d'un des nouveaux départements d'Île-de-France. La ligne atteint finalement Pointe du Lac en 2011.

Elle est la seule ligne parisienne à traverser un fleuve et son principal affluent : la Seine, en souterrain entre Concorde et Invalides, puis la Marne, en aérien entre Charenton - Écoles et École vétérinaire de Maisons-Alfort. Elle est la première ligne ex æquo avec la ligne 7 en nombre de stations (38), bien que ne possédant pas de branches ; elle est également la ligne dont les terminus sont les plus éloignés par le tracé (23,36 km). Avec plus de cent millions de voyageurs en 2019, elle est la neuvième ligne du réseau pour son trafic.

Histoire

Chronologie

- : le conseil municipal de Paris adopte le projet de réseau de Fulgence Bienvenüe

- : déclaration d'utilité publique

- : début des travaux de la ligne

- : ouverture du tronçon Beaugrenelle (aujourd'hui Charles Michels) - Opéra

- : prolongement à l'ouest jusqu'à Porte d'Auteuil

- : prolongement à l'est jusqu'à Richelieu - Drouot

- : prolongement à l'est jusqu'à Porte de Charenton pour l'Exposition coloniale de 1931

- : détachement du tronçon Porte d'Auteuil - La Motte-Picquet - Grenelle vers la ligne 10 et prolongement à l'ouest à Balard

- : prolongement à l'est en banlieue à Charenton - Écoles

- : prolongement à l'est à Maisons-Alfort - Stade

- : prolongement à l'est à Maisons-Alfort - Les Juilliottes

- : prolongement à l'est à Créteil - L'Échat

- : prolongement à l'est à Créteil - Préfecture

- : prolongement à l'est à Pointe du Lac

- : Mise en service du 1er MF77 Rénové

Naissance de la ligne

.svg.png.webp)

La ligne 8 est la dernière ligne créée par la concession du [2]. La déclaration d'utilité publique est approuvée le . Le projet de la ligne consiste à relier l'Opéra à la porte d'Auteuil via Grenelle avec une exploitation en navette à l'image des autres lignes du réseau. La ligne doit desservir le centre du 15e arrondissement en effectuant un coude par l'avenue Félix-Faure et la rue de la Convention. Mais à la suite de l'idée d'exploiter la ligne 7 avec un embranchement en périphérie de la capitale, une exploitation similaire est envisagée à partir de mars 1910. La station Porte d'Auteuil doit dorénavant être reliée par un trajet plus direct sous l'avenue Émile-Zola, tandis qu'un embranchement vers la porte de Sèvres est censé assurer la desserte fine du quartier. À la future station Grenelle, origine de l'embranchement, les trains doivent être envoyés alternativement sur les deux branches[2].

Les travaux commencent par la réalisation des traversées sous-fluviales de la Seine à partir d', entre les stations Concorde et Invalides et à hauteur du pont Mirabeau[3] qui se terminent en janvier 1911 après un important retard causé par l'inondation du chantier lors de la crue historique de 1910. Le franchissement du fleuve est effectué suivant une courbe de deux cent cinquante mètres de rayon. Prévu initialement avec fonçage vertical de caissons selon la méthode utilisée à la même époque pour la ligne 4, le tunnel est finalement foré à l'aide d'un bouclier suivant un tube circulaire unique, les pouvoirs publics s'étant opposés à la méthode initiale à cause des risques pour la navigation très active sur cette portion du fleuve. La traversée près du pont Mirabeau s'effectue en revanche selon la méthode du fonçage vertical de cinq caissons. Le tronçon Invalides - Javel qui ne pose pas de difficultés particulières est achevé dès 1910. La station Grenelle est construite selon une configuration particulière de station double, qui permet d'envoyer les trains vers Auteuil ou bien vers l'embranchement prévu vers la porte de Sèvres. En direction du sud, un quai et une voie unique doivent permettre d'aiguiller alternativement les trains vers chaque terminus. En direction d'Opéra, dans une demi-station accolée, un quai central est encadré par deux voies. Celles-ci doivent respectivement recevoir les trains en provenance d'Auteuil et de la porte de Sèvres. La convergence étant située en aval, cette configuration permet de profiter de l'arrêt en station pour réguler le trafic. Mais la branche de la porte de Sèvres devant être construite ultérieurement, seul ce dernier quai est réalisé dans un premier temps. Il accueille alors provisoirement les trains dans les deux directions. Les ouvrages permettant l'exploitation finale en fourche sont cependant déjà en place, seul le second quai restant à construire. La station Invalides est également construite selon un configuration particulière, avec deux demi-stations, pour le moment en cul-de-sac, encadrant les quais principaux. Cet aménagement anticipe le projet de ligne circulaire intérieure, qui deviendra la ligne 10.

Sans attendre l'achèvement des travaux près du pont Mirabeau, la ligne est ouverte au public le entre les stations Beaugrenelle et Opéra et le pour le prolongement à Porte d'Auteuil. Les stations Invalides et Concorde encore inachevées sont finalement ouvertes respectivement le et le [4]. En 1914, la ligne comprend quinze stations entre la porte d'Auteuil et Opéra[5].

Premiers prolongements

Le projet de prolongement de la ligne commence par la délibération du [4] qui modifie la consistance du réseau principal. L'objectif est de transformer la ligne 8 en un axe parabolique qui relie Auteuil à Porte de Charenton en passant par Opéra, République, Bastille, avenue Daumesnil et Porte de Picpus. Dans le cadre du prolongement, un passage commun avec la ligne 9 entre les stations Richelieu - Drouot et République est prévu afin de limiter l'emprise sous la voie publique de ce tronçon problématique. Situé dans l'axe d'un ancien bras de la Seine, le sous-sol à cet endroit est particulièrement inconsistant et la construction d'abord envisagée de deux tunnels parallèles provoque longtemps la controverse[6].

Les travaux commencent dans la foulée et le premier tronçon ouvert le [4] prolonge la ligne de 643 mètres et d'une station jusqu'à Richelieu - Drouot depuis Opéra. Face à l'augmentation du trafic envisagé, le Conseil municipal de Paris lors de séance du décide de porter à 105 mètres la longueur des nouvelles stations des lignes 7, 8 et 9 afin de pouvoir exploiter à terme des rames de sept voitures. L'allongement des anciennes stations est prévu ultérieurement, mais ces travaux ne seront jamais réalisés. La nouvelle station Richelieu - Drouot est la première ouverte à la suite de cette décision : elle est ainsi la première du réseau à mesurer 105 mètres[4] de long alors que les stations précédentes ne mesurent que 75 mètres[7] de long ce qui entraîne un problème d'exploitation après l'ouverture du reste de la ligne, la longueur des rames étant toujours limitée par les stations les plus courtes[8].

L'organisation de l'Exposition coloniale de 1931 au bois de Vincennes exige l'achèvement de la ligne 8 pour son ouverture. Le prolongement de la ligne jusqu'à la porte de Charenton avec la construction de dix-sept nouvelles stations de 105 mètres est alors décidé. Les travaux sont lancés en 1928. La configuration particulière des lignes 8 et 9, située sous les Grands Boulevards dans un terrain instable gorgé d'eau, fait réaliser en même temps leur prolongement en tronc commun dans un ouvrage particulier à deux niveaux. Les stations de la ligne 8 se trouvent au niveau supérieur, et sont composées de deux demi-stations séparées par un piédroit central afin d'assurer la stabilité de l'ensemble. Les travaux d'infrastructure sont achevés en . Le prolongement de 7,8 kilomètres est ouvert au public le jusqu'à Porte de Charenton[7] pour l'ouverture de l'Exposition coloniale de 1931. À cette date, la ligne comporte trente-trois stations entre Auteuil et Porte de Charenton[9].

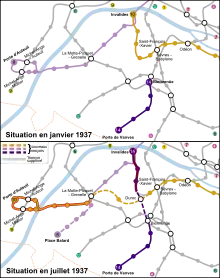

Modification profonde de la ligne

La ligne subit une modification dans la partie sud-ouest dans les années 1930[7]. Le principe de lignes circulaires est remplacé par des axes traversant Paris de part en part. Ainsi, la ligne 8 perd son objectif principal de relier les bois de Boulogne et de Vincennes mais de relier la seule branche vers Balard à Porte de Charenton. Le projet consiste à modifier la station de La Motte-Picquet pour que les trains partent directement vers Balard, alors qu'initialement les trains desservant la station devaient se diriger soit vers Auteuil, soit vers Balard. Le quai central assure dorénavant la correspondance entre les lignes 8 et 10 dans les directions de Porte de Charenton et Jussieu. Dans le sens opposé, au lieu du troisième quai initialement prévu, ce sont deux quais superposés qui sont réalisés, afin de séparer complètement les flux des lignes 8 et 10. En amont de la station, en direction de Porte de Charenton, la voie de la ligne 8 est abaissée pour se raccorder au nouveau tracé, situé sous le tunnel d'origine vers Auteuil. En aval, la même voie franchit la ligne 10 par en dessous via un nouvel ouvrage[3].

Ces modifications entraînent des conséquences sur plusieurs lignes[7] : la ligne 8 gagne son nouveau terminus à Balard et l'ancienne section de la ligne 8 comprise entre La Motte-Picquet et Porte d'Auteuil est rétrocédée à la ligne 10, prolongée depuis Duroc. Cette dernière abandonne alors la section entre Duroc et Invalides qui est récupérée par l'ancienne ligne 14.

La section entre La Motte-Picquet et Balard est ouverte le [10] ainsi que le nouvel atelier de maintenance de Javel. En 1937, la ligne comporte trente-et-une stations entre Balard et Porte de Charenton.

Prolongements dans le Val-de-Marne

.jpg.webp)

Le prolongement à Charenton est déclaré d'utilité publique le [11]. Les travaux commencent en 1936 par un prolongement de 1 410 mètres mis en service le [11]. Deux nouvelles stations sont créées, Liberté et Charenton - Écoles sur la commune de Charenton. En 1942, la ligne comporte trente-trois stations mais, à la suite du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les stations Champ de Mars et Saint-Martin sont fermées depuis le et la ligne n'a alors que trente-et-une stations en exploitation.

Le métro parisien ne connaît aucune extension après celle de la ligne 13 à Carrefour Pleyel en 1952. Mais les programmes d'investissements de 1965 et 1967 prévoient enfin trois prolongements dont celui de la ligne 8 jusqu'à Maisons-Alfort, en raison de la saturation du pont de Charenton due à l'urbanisation importante des communes environnantes, qui rend difficile le service des autobus de rabattement vers le terminus de la ligne à Charenton. Le prolongement impose un franchissement de la Marne par un viaduc en raison de la topographie du secteur, la station Charenton - Écoles étant située sur une falaise au nord de la Marne.

Un ouvrage en béton de 199 mètres de portée totale est entrepris au printemps 1968. Conçu avec une recherche esthétique pour s'intégrer dans le paysage, il est porté par six appuis, dont une des trois piles de l'ouvrage se situe dans le cours de la rivière. Les deux travées centrales sont longues de 55,5 mètres ; les deux travées latérales de 30 mètres. Le tablier est constitué d'une poutre métallique continue, soutenue par deux poutres verticales à âme pleine. Ces dernières encadrent la partie basse des trains, afin de réduire les bruits de roulement. Les voies sont posées sur du ballast pour le même motif. Au nord, le viaduc surplombe l'autoroute de l'Est et rejoint le tunnel par une trémie de 100 mètres de longueur. Au sud, la voie regagne immédiatement le souterrain par une trémie de 70 mètres. Le viaduc est en rampe continue de 40 mm/m, ce qui permet à la ligne de repasser en souterrain dès son passage sur la rive gauche de la Marne. En , les poutres métalliques sont posées ; l'ouvrage est achevé en [12].

Ce viaduc est le premier réalisé depuis celui de la ligne 6 en 1909. Le tracé est ensuite prévu en tranchée couverte, jusqu'à la station terminale à trois voies[13]. La section de Charenton - Écoles à Maisons-Alfort - Stade est ouverte le [11].

Extension à Créteil

Créteil - Préfecture.

Créteil devient le cadre de nombreuses opérations d'urbanisation des années 1960 à nos jours. Une des opérations les plus significatives, communément appelée le « Nouveau Créteil » (Échat, Université, Montaigut, Levrière, etc.) se situe dans le prolongement naturel de la ligne 8. L'arrivée des services de l'État (Préfecture du Val-de-Marne) et le lobbying du maire, le général Pierre Billotte, aboutirent à la mise en chantier d'une série de prolongements. La ligne atteint Maisons-Alfort - Les Juilliottes le , toujours établie en tranchée couverte[14]. Puis elle pénètre dans Créteil qui est traversée en tranchée, en remblai, ou au niveau de la surface selon les lieux. Le tracé est situé sur deux kilomètres dans l'axe de la Départementale 1, « Voie Express » de Créteil. La station Créteil - L'Échat, établie à l'air libre avec un quai central, est ouverte le [14] ; celle de Créteil - Préfecture est ouverte le , sous forme de terminus à trois voies et deux quais[14]. En 1974, le métro de Paris permet pour la première fois de relier la capitale à la préfecture d'un département limitrophe. La configuration de la ligne porte alors sa longueur à 22,057 kilomètres pour trente-sept stations.

La longueur du prolongement ne permet plus de maintenir l'application du tarif unique : pour la première fois, un tarif par section est appliqué sur le réseau métropolitain de Paris à partir du lors de l'ouverture du prolongement à Maisons-Alfort - Stade. Les stations sont équipées d'un contrôle automatique de sortie avec tourniquets, les voyageurs devant payer un supplément avant ce contrôle[15]. Cependant, dès le , cette tarification particulière a été abandonnée pour en revenir à un tarif unique pour le métro, qui est partout considéré comme étant soit en zone 1, soit en zone 2[16].

Le prolongement de la ligne 8 au sud de Créteil - Préfecture, sur 1,3 kilomètre, jusqu'à la station Pointe du Lac, est effectif depuis le [17] - [18]. Il a été approuvé par le lancement de l'avant-projet et la convention de financement par le conseil du STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, lors de son conseil du [19]. Les travaux préparatoires ont débuté le [20]. Ce prolongement nécessite de réaliser un franchissement de la voie rapide RD1, par le biais d'un saut-de-mouton. Cet ouvrage long de 80 m et large de 8,20 m surplombe la ligne de 4,10 m et repose sur des pieux de 80 mm de diamètre ancrés à 18 m de profondeur. Le coût total prévu de l'ouvrage est de 83 millions d'euros[21].

L'objectif de ce prolongement est de relier le quartier de la pointe du Lac, le stade de football de l'US Créteil et le quartier d'affaires d'Europarc au réseau métropolitain. Ce projet s'accompagne de la réalisation d'une ligne de bus en site propre, la ligne de bus RATP 393 (dite TCSP Pompadour - Sucy-Bonneuil lors de l'étude et la réalisation du projet), reliant la gare de Créteil-Pompadour sur la ligne D du RER (ouverte le ) et la gare de Sucy - Bonneuil sur la ligne A du RER[22]. Un nouvel atelier de maintenance de complément est par ailleurs mis en service avec ce nouveau prolongement.

Projet non abouti de ligne 8 bis

Dans les années 1970, il fut envisagé de construire une nouvelle branche de la ligne 8 qui se serait débranchée du tracé principal à Bastille, aurait desservi la gare de Lyon puis la gare d'Austerlitz après une traversée de la Seine, puis aurait obliqué vers le sud et aurait croisé la ligne 6 avant d'aboutir à Porte d'Ivry[23]. L'objectif était de relier les gares de Lyon et d'Austerlitz ainsi que d'améliorer la desserte du 13e arrondissement. Un projet proche envisageait de créer une ligne 8 bis reliant Bastille à Porte de Charenton selon un itinéraire alternatif via Gare de Lyon[24], en lien avec l'aménagement du quartier. Aucun de ces projets ne se concrétisa, cependant la desserte de ce secteur fut plus tard prise en compte dans le projet Meteor.

Tracé et stations

Tracé

La ligne 8 a une longueur totale de 23,3 kilomètres[18], dont 4,1 kilomètres en aérien en banlieue sud-est[25]. Elle est la deuxième plus longue ligne, après la ligne 13, mais c'est elle qui possède le parcours le plus long entre deux terminus en raison de l'absence de branche.

La ligne commence dans le 15e arrondissement de Paris à hauteur de la porte de Sèvres. L'arrière-gare de la station Balard se situe sous les terrains de l'héliport de Paris, au-delà du viaduc du boulevard périphérique. Cette station est composée de trois voies à quai dont une centrale qui joue un double rôle d'arrivées et de départs. La fin de la ligne est complétée par quatre voies de garage (A, B, C et D)[26].

La ligne part en direction des Invalides en suivant l'avenue Félix-Faure, passe sous le viaduc de la Petite Ceinture et arrive à la station Lourmel dotée de trois voies à quai dont une sert à la liaison avec l'atelier de maintenance de Javel. Elle dessert ensuite les stations Boucicaut et Félix Faure toujours sous cette même avenue[27].

Après cette station, la ligne contourne les fondations de l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle par une série de courbes puis suit souterrainement la rue du Commerce. Compte tenu de l'étroitesse de cette rue, la station Commerce est à quais décalés. Ensuite, au niveau de l'intersection rue du Commerce - avenue Émile-Zola, le tunnel de la ligne 8 se situe sous la ligne 10 dans un ouvrage commun. Arrivé à la station La Motte-Picquet - Grenelle, les voies 1 des lignes 8 (direction Créteil-Pointe du Lac) et 10 (direction Austerlitz) desservent un même quai central alors que la voie 2 (direction Balard) se situe sous la voie 2 de la ligne 10 pour des raisons historiques[27].

La ligne suit maintenant l'avenue de La Motte-Picquet. Les voies présentent un profil en rampe de 40 ‰ qui les amènent à un niveau proche de la surface du sol. L'ancienne station Champ de Mars, qui est située entre La Motte-Picquet - Grenelle et École Militaire, est fermée depuis le , à la suite de la mise en œuvre du service réduit au début de la Seconde Guerre mondiale. Une voie de garage accessible « en pointe », disposition assez rare sur le réseau, se situe entre les stations La Motte-Picquet - Grenelle et Champ de Mars. Sur ce tronçon, se situe également un raccordement mentionné plus loin[27].

Après la station fantôme Champ de Mars, la ligne dessert École Militaire et La Tour-Maubourg, elle décrit une courbe à droite puis à gauche sous l'esplanade des Invalides et amorce une descente de 40 ‰ pour passer sous les voies de garage, puis les voies principales de la ligne 13. Elle rejoint la station Invalides qui se situe sous la rue de Constantine. C'est à hauteur de la rue Robert-Esnault-Pelterie que la ligne entame sa deuxième descente de 40 ‰ après être passée sous la ligne C du RER afin de franchir la Seine par une traversée sous-fluviale, grâce à un ouvrage foré constitué d'un tube métallique. Ensuite, la ligne remonte sur la rive droite par une rampe en courbe de 35 ‰ et atteint la station Concorde[28].

La ligne emprunte la rue Royale et passe sous le collecteur des eaux résiduaires urbaines d'Asnières, puis au-dessus de la ligne 12, pour atteindre Madeleine. Ensuite, elle enjambe la ligne 14, passe le collecteur des eaux résiduaires urbaines de Clichy et arrive à Opéra. Elle longe les Grands Boulevards et atteint la station Richelieu - Drouot. À partir de cette station, les lignes 8 et 9 sont superposées dans un ouvrage commun où la ligne 8 se situe au-dessus de la ligne 9[28].

En arrivant à République, elles se situent au même niveau. Les stations desservies sont successivement Grands Boulevards, Bonne-Nouvelle, Strasbourg - Saint-Denis et la station fantôme Saint-Martin. À l'est de la station République, le tunnel s'élargit et comporte trois puis quatre voies de garage centraux. Ces garages sont utilisés pour les trains de la ligne 8 ainsi que pour ceux de la ligne 9 qui y accèdent par les raccordements situés à l'ouest de cette station[29].

Le tracé se poursuit sous les Grands Boulevards pour atteindre Bastille, en desservant au passage les stations Filles du Calvaire, Saint-Sébastien - Froissart et Chemin Vert. La ligne passe sous le collecteur du Centre, et, avant d'arriver à Bastille, plonge sous la ligne 5 et sous le canal Saint-Martin par une rampe de 40 ‰[29]. La ligne emprunte alors la rue du Faubourg-Saint-Antoine et dessert les stations Ledru-Rollin et Faidherbe - Chaligny. Après cette station, le tracé forme une courbe pour suivre la rue de Reuilly et atteindre la station Reuilly - Diderot[30].

C'est par une rampe de 40 ‰ que la ligne rejoint Montgallet puis, en continuant vers le bois de Vincennes, dessert successivement les stations Daumesnil, Michel Bizot et Porte Dorée. Elle s'oriente alors en direction du sud-ouest pour desservir la station Porte de Charenton. Après cette station, la ligne change à nouveau d'orientation et se dirige vers le sud-est ; elle quitte Paris pour la commune de Charenton par la rue de Paris et dessert les stations Liberté et Charenton - Écoles. Celle-ci possède deux voies à quai et deux voies de garage car elle fut longtemps le terminus de la ligne[30]. La construction de ces voies de garage a entrainé la destruction en 1937 d'un hôtel particulier situé à l'emplacement de l'actuelle place de Valois, l'hôtel du Plessis-Bellière, qui datait de 1640 dont la cour donnait sur la rue de Paris[31].

Le tracé se poursuit pour sortir à l'air libre sur 353 mètres avant d'enjamber l'autoroute A4 et la Marne. La ligne emprunte deux ouvrages métalliques accolés, chacun à quatre travées, longs de 199 m et de pente 40,14 ‰. Elle replonge en souterrain pour traverser Maisons-Alfort par l'avenue du Général-Leclerc et desservir les stations École vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons-Alfort - Stade et Maisons-Alfort - Les Juilliottes. Cette station, qui a servi de terminus, possède trois voies à quai dont une centrale servant d'arrivées et de départs et une voie de garage[32].

Jusqu'au terminus, la ligne possède trois voies. Avant d'arriver à Créteil - L'Échat, elle franchit l'échangeur RN19 / A86 puis sort définitivement à l'air libre. Le tracé est compris entre les voies de la route départementale 1 (RD 1) et dessert les stations Créteil - Université et Créteil - Préfecture[33]. La ligne continue plein sud pour arriver au carrefour de la RD 1 et de la RD 60 puis au terminus Pointe du Lac. La ligne se poursuit pour arriver derrière le stade Dominique-Duvauchelle à Créteil où se situe le nouvel atelier de maintenance[34].

Liste des stations

Le système d'information en ligne, couramment désigné par le sigle SIEL, qui donne le temps d'attente des deux prochaines rames, est installé sur la ligne 8 depuis l'été 2006[35].

En commençant par l'extrémité sud-ouest de la ligne 8 :

(Les stations en gras servent de départ ou de terminus à certaines missions)

Intermodalité

La ligne 8 est en correspondance avec presque toutes les autres lignes de métro, sauf avec les lignes 2, 3 bis et 7 bis. Elle offre également des correspondances avec deux lignes de tramway, la ligne 2 à Balard et la ligne 3a à Balard, Porte Dorée et Porte de Charenton, et avec le RER (lignes A et C à Auber et Invalides). En outre, il existe des correspondances indirectes avec la ligne E et avec la gare Saint-Lazare par la liaison souterraine entre Opéra et Haussmann-Saint-Lazare, non indiquées sur les plans de la ligne 8.

Stations ayant changé de nom

Quatre stations de la ligne 8 ont changé de nom au fil des ans[37] :

- La Motte-Picquet est devenue La Motte-Picquet - Grenelle en ;

- Saint-Sébastien est devenue Saint-Sébastien - Froissart le ;

- Maisons-Alfort - École Vétérinaire est devenue École Vétérinaire de Maisons-Alfort en 1996 ;

- Montmartre est devenue Rue Montmartre puis Grands Boulevards le .

Stations à thème ou particulières

Des stations de la ligne possèdent une décoration culturelle thématique originale :

La Motte-Picquet - Grenelle présente des couloirs de correspondance décorés de plusieurs blasons de la famille de Toussaint-Guillaume Picquet de La Motte (d'azur à trois chevrons d'or, accompagnés de trois fers de lance d'argent en pal les pointes en haut). Une fresque représente la barrière de la Cunette, une des portes du mur des Fermiers généraux située autrefois en ce lieu.

Richelieu - Drouot possède un monument aux morts à la mémoire des agents du chemin de fer métropolitain morts pour la France. Il est réalisé en marbre noir par le sculpteur Carlo Sarrabezolles, en 1931. La sculpture centrale est ornée d'une cariatide, qui soutient de ses bras levés la torsade de pierre qui l'entoure. Elle sépare en deux parties le demi-cercle à l'intérieur duquel sont inscrits les noms des agents du métropolitain disparus durant la Première Guerre mondiale. La base du monument porte les noms des champs de bataille de la Grande Guerre. Le mot « Libération » a été ajoutée en bas à droite après la Seconde Guerre mondiale, afin de marquer la participation des agents du réseau à la Résistance[38].

Bonne-Nouvelle a été redécorée sur le thème du cinéma à l'occasion des célébrations du centenaire du métro. Les lettres figurant le nom de la station sont un clin d'œil au célèbre « Hollywood Sign » ou panneau Hollywood monumental sur la colline du quartier de Hollywood, à Los Angeles.

Les difficultés de construction ou d'insertion dans l'espace urbain et l'histoire de la ligne ont façonné certaines stations[33].

- Commerce est une station à quais décalés à cause de l'étroitesse de la rue du Commerce sous laquelle elle se situe. En effet, à l'époque de sa construction, on ne savait pas construire de stations sous les immeubles. Dans chaque sens de circulation, et contrairement à la station Liège sur la ligne 13, les trains s'arrêtent dans la seconde demi-station rencontrée.

- La Motte-Picquet - Grenelle ne possède pas des quais qui se font face à cause du rôle originel de la station qui est de desservir à la fois la branche d'Auteuil et la branche de Balard : le quai en direction de Balard se situe au-dessous, et légèrement décalé, vis-à-vis du quai en direction de Créteil.

- Champ de Mars et Saint-Martin sont deux stations fantômes de la ligne : elles ont été fermées le , définitivement pour Champ de Mars, provisoirement pour Saint-Martin, brièvement rouverte après la Libération puis refermée.

- Concorde possédait jusqu'en 1997 une troisième voie qui finissait en cul-de-sac dans la station même, avec une entrée côté Créteil. La RATP ayant décidé de créer des bureaux à cet emplacement, la troisième voie a été supprimée.

- Porte de Charenton, qui est un ancien terminus de la ligne, possède quatre voies à quai dont la configuration consiste en deux voies de garage encadrées par les deux voies principales. À partir de 2014, les voies centrales et d'arrière-gare ont servi pour une base d'essais du système OCTYS[39] ; un MF 67 puis plusieurs MF 01 y ont été affectés. En 2020, la base n'est plus utilisée mais les infrastructures (notamment les signaux annulables) sont toujours en place.

- Charenton - Écoles, qui elle aussi est un ancien terminus, comprend deux voies à quai et deux voies de garage.

- Maisons-Alfort - Les Juilliottes et Créteil - Préfecture, également deux anciens terminus de la ligne, possèdent trois voies à quai, la voie centrale servant soit au retournement des trains en situation perturbée, soit au garage en fin de service (uniquement pour Créteil - Préfecture).

- Créteil - Université est une station à deux voies encadrant un quai central, ce qui était également le cas de Créteil - L'Échat jusqu'en 2021.

La station Commerce

La station Commerce

aux quais décalés..jpg.webp) Le quai commun aux lignes 8 et 10 de la station La Motte-Picquet - Grenelle.

Le quai commun aux lignes 8 et 10 de la station La Motte-Picquet - Grenelle..jpg.webp) Une des plaques caractéristiques de la station Bonne-Nouvelle.

Une des plaques caractéristiques de la station Bonne-Nouvelle. La station Porte de Charenton

La station Porte de Charenton

avec ses quatre voies.

Raccordements

La ligne compte huit raccordements avec le reste du réseau[40] :

- avec la ligne 10 entre les stations École Militaire et La Motte-Picquet - Grenelle sur la voie direction Balard, en pointe à la sortie de la station fermée Champ de Mars ;

- avec la ligne 13 : deux raccordements par le complexe des Invalides, l'un entre les stations Invalides et Concorde sur la voie direction Pointe du Lac en talon, non utilisable car transformé en espace de réception, l'autre à l'entrée de la station La Tour-Maubourg, sur la voie direction Balard, en talon également ;

- avec la ligne 1 à la sortie de la station Concorde sur la voie direction Balard, en pointe ;

- avec la ligne 5 entre les stations République et Strasbourg - Saint-Denis, en talon, à l'entrée de la station fermée Saint-Martin, sur la voie direction Balard ;

- avec la ligne 9 en deux points entre Strasbourg - Saint-Denis et République sur les deux voies, bretelles raccordées chacune côté République pour la ligne 9, côté Strasbourg - Saint-Denis pour la ligne 8 ;

- avec la ligne 6 entre les stations Daumesnil et Montgallet sur la voie direction Balard, en talon.

Ateliers

Le matériel roulant de la ligne 8 est entretenu aux ateliers de Javel situés dans le 15e arrondissement et raccordés sur la ligne à l'extrémité nord de la station Lourmel sur la voie direction Créteil. La station Lourmel comporte une troisième voie le long du quai direction Créteil qui sert d'origine au raccordement vers les ateliers. Ces ateliers ont été recouverts d'une dalle avec des châssis vitrés lors d'une opération d'urbanisme[26]. Soixante-quinze agents sont affectés à cet atelier en 2007[41]. Dans le cadre du prolongement de la ligne 8 à Créteil, un nouvel atelier a été construit après le prolongement jusqu'à la nouvelle station Pointe du Lac[17].

La maintenance lourde et la révision régulière (batteries, bobinages, peintures) du matériel de la ligne 8, comme tous les matériels de type MF 77 du réseau, se déroule aux ateliers de Saint-Ouen. Ouverts en 1908, ils sont situés dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, à proximité du boulevard périphérique, et accessibles via un embranchement de la ligne 4 au-delà du terminus Porte de Clignancourt. Ils se décomposent en trois entités distinctes : un atelier de maintenance pour les rames de la ligne 4 (AMT), un atelier de révision de l'ensemble des rames MF 77 et des véhicules auxiliaires du métro, et un autre pour la révision des équipements électroniques de tous les matériels. L'ensemble occupe une surface totale d'environ 34 000 m2[42]. Deux cents agents sont affectés à cet atelier en 2007, hors AMT ligne 4[41].

Exploitation

Desserte

Au , le parcours complet de la ligne demande 52 minutes dans chaque sens, ce qui constitue le plus long temps de parcours entre terminus du métro parisien, à égalité avec la ligne 9. Comme sur toutes les principales lignes du métro, le premier départ a lieu de la tête de ligne à 5 h 30, mais la longueur de la ligne provoque une première circulation partielle afin d'assurer la desserte aux mêmes horaires que les autres lignes sans dépasser trop largement l'amplitude horaire de desserte. Ainsi, un premier départ a lieu dès 5 h 21 de La Motte-Picquet - Grenelle vers Pointe du Lac et à 5 h 34 de Daumesnil vers Balard. Le train ayant quitté Balard à 5 h 30 n'atteint République qu'à 5 h 50. Le dernier départ vers Pointe du Lac a lieu à 0 h 24 depuis Balard. Le dernier départ vers Balard a lieu à 0 h 24 de Pointe du Lac. Le dernier départ pour un parcours complet est fixé à 1 h 24 dans les deux sens les nuits des vendredis aux samedis, des samedis aux dimanches et des veilles de fête aux jours de fête[43].

Matériel roulant

En 1914, la ligne est exploitée avec seize rames de quatre voitures comprenant deux motrices 400 en provenance de la ligne 5, encadrant deux remorques à bogies de la série 100[44]. Dès 1931, les rames possèdent sept voitures, soit 105 mètres de longueur. Cependant, comme une conséquence de ses remaniements passés, la ligne 8 possède des stations de longueurs différentes[45].

Les stations situées à l'ouest de Richelieu - Drouot ne mesurent que 75 mètres de longueur. Pour supporter la charge de trafic apportée par l'Exposition coloniale de 1931, la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris met tout de même en ligne des rames de sept voitures. Dans les stations historiques courtes, des employés s'assurent de la condamnation des deux voitures de queue, qui restent sous la voûte[7].

La plupart de ces stations (de La Motte-Picquet - Grenelle à Porte d'Auteuil) sont aujourd'hui exploitées par la ligne 10, mais quelques stations de ce tronçon historique (de Opéra à La Motte-Picquet - Grenelle) sont toujours desservies par la ligne 8, bridant ainsi les rames à une longueur de 75 mètres, soit seulement cinq voitures.

De 1963 à 1964, les rames Sprague-Thomson de la ligne 1 libérées à la suite de la réception des MP 59 sont affectées sur la ligne 8[46]. Peu après le prolongement à Créteil, les rames MF 67 de série E sont livrées de jusqu'en 1976. La ligne commence à être équipée de MF 77 à partir de en même temps que la dernière rame Sprague cesse de circuler le de cette même année. La livraison du nouveau matériel s'achève le et n'a pas bougé depuis cette date[47]. À l'instar des rames MF 77 de la ligne 7 ainsi que de celles de la ligne 13 avant rénovation, les MF 77 de la ligne 8 étaient également équipés d'indicateurs de direction, intérieurs et extérieurs, affichant une lumière jaune pour les trains terminus à Maisons-Alfort - Les Juillottes et une lumière bleue pour ceux qui étaient terminus à Créteil - Préfecture ; depuis le prolongement de la ligne jusqu'à Créteil Pointe du lac en 2011, tous les trains sont devenus terminus à cette station et ces indicateurs ne sont plus utilisés.

À l'horizon 2029, la ligne 8 devrait recevoir un nouveau matériel, le MF 19[48].

Personnel d'exploitation

On distingue deux catégories de personnel : les agents en station et les agents de conduite. Les agents de station ont pour mission de tenir la caisse, d'assurer le contrôle des voyageurs ainsi que la gestion des lieux, vérification des installations ou autres à définir selon les besoins du service. Quelques agents sont par ailleurs détachés pour la durée du service afin d'assurer les relèves de caisses. Les conducteurs assurent la marche des rames[49]. Le service est assuré sur trois roulements de travail (matin, après-midi, nuit)[50].

Tarification et financement

La tarification de la ligne est identique à celle en vigueur sur tout le réseau du métro. La ligne est accessible avec les mêmes abonnements, comme ceux pouvant être chargés sur une carte Navigo. Un ticket t+ permet un trajet simple, quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de métro ainsi que le RER, mais uniquement dans Paris intra-muros pour ce dernier.

Le financement du fonctionnement de la ligne (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par la RATP. Cependant, les tarifs des billets et abonnements sont limités par choix politique et leur montant ne couvre pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation, ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement mobilité payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques[51].

Trafic

La ligne 8 est une ligne au trafic moyen du réseau parisien. Le nombre total de voyageurs transportés représente un peu plus de la moitié de la fréquentation de la ligne 1 mais le double de celle des lignes 10 et 11. De 1992 à 2004, le trafic est en augmentation de 6,7 %, ce qui place la ligne en septième position en termes de croissance sur le réseau (hors ligne 14).

Les stations les plus fréquentées desservies par la ligne sont par ordre décroissant (en trafic annuel, toutes lignes incluses) : République (15,14 millions de voyageurs), Bastille (13,04 millions), Opéra (10,47 millions) et Strasbourg - Saint-Denis (8,76 millions)[55]. En 1998, le trafic quotidien atteint 289 895 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 185 212 le samedi et 105 537 le dimanche[56]. En 2003, le trafic annuel atteint 86 379 179 voyageurs, avec un trafic quotidien de 312 865 voyageurs en moyenne chaque jour ouvrable, 211 673 le samedi et 124 854 le dimanche[57]. En 2009, le trafic annuel atteint 96 millions de voyageurs[54].

Tourisme

La ligne 8 est particulièrement peu rapide vu ses interstations souvent très rapprochées dans Paris intra-muros. Elle possède par ailleurs trois inconvénients : ses correspondances peu commodes avec le RER qu'elle rencontre seulement à Opéra (ligne A et ligne E) et Invalides (ligne C) au prix d'un long couloir et l'absence de correspondances avec les grandes gares parisiennes, ses fréquences relativement faibles en soirée et le week-end, et dans une moindre mesure le faible nombre de stations culturelles.

Sa fréquentation est surtout soutenue entre La Motte-Picquet - Grenelle et Créteil, la ligne desservant plusieurs lieux touristiques et centres d'animation importants de Paris et du Val-de-Marne, comme :

- le quartier général du ministère des Armées (station Balard) ;

- l'Aquaboulevard et son multiplexe de quatorze salles de cinéma Gaumont (station Balard) ;

- l'École militaire et la tour Eiffel (station École Militaire) ;

- l'hôtel national des Invalides (station Invalides) ;

- la place de la Concorde (station Concorde) ;

- l'église de la Madeleine (station Madeleine) ;

- l'opéra Garnier (station Opéra) ;

- les Grands Boulevards (en particulier, entre les stations Madeleine et République) ;

- la place de la République (station République) ;

- la place de la Bastille (station Bastille) ;

- le musée de l'histoire de l'immigration et l'aquarium du palais de la Porte Dorée (station Porte Dorée) ;

- le parc zoologique de Paris, anciennement parc zoologique du Bois de Vincennes (station Porte Dorée) ;

- le bois de Vincennes (quatre stations de Porte Dorée à Charenton - Écoles) et la Foire du Trône (fête foraine populaire) de la fin du mois de mars à la fin du mois de mai de chaque année, sur la pelouse de Reuilly ;

- le musée Fragonard de l'École vétérinaire de Maisons-Alfort (station École vétérinaire de Maisons-Alfort ) ;

- le château de Réghat, abritant le musée de Maisons-Alfort (station Maisons-Alfort - Les Juilliottes) ;

- le centre commercial Créteil Soleil (station Créteil - Préfecture) ;

- le stade Dominique-Duvauchelle qui accueille l'équipe de football de Créteil (station Pointe du Lac).

Notes et références

- Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil), « Trafic annuel et journalier » [xls], (consulté le )

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor [détail de l’édition], éd. 1999, p. 238.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 239.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 240.

- Jean Robert, Notre métro, p. 95.

- Jean Robert, op. cit., p. 112.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 241.

- Jean Robert, op. cit., p. 114.

- Jean Robert, op. cit., p. 121.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 242-243.

- Jean Tricoire, op. cit., p. 253.

- Jean Robert, op. cit., p. 216.

- Jean Robert, op. cit., p. 162.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 244-245.

- Jean Robert, op. cit., p. 163.

- Jean Robert, op. cit., p. 500.

- Prolongement à Créteil Pointe du Lac.

- « Du nouveau pour les usagers des transports en commun du Val de Marne », communiqué du STIF du 6 juillet 2011.

- [PDF] STIF - conseil du 20 septembre 2006.

- Marc Carémantrant, Île-de-France : le prolongement de la ligne 8 du métro engagé, Villes & Transports Magazine no 423 (25 avril 2007), p. 13.

- Le Moniteur no 5462 du 1er août 2008, p. 15.

- « Projet TCSP Pompadour/Sucy-Bonneuil. »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Mark Ovenden, Julian Pepinster, Pascal Pontremoli, L'histoire du Métro parisien racontée par ses plans, La vie du Rail, , 176 p. (ISBN 978-2-37062-015-6), p. 128.

- « Paris Projet, numéro 12 : Paris Sud-Est, Lyon-Austerlitz-Bercy » [PDF], sur apur.org (Atelier parisien d'urbanisme), (consulté le ), p. 60 (62 du PDF) et 75 (77 du PDF).

- 22,057 km (dont 2,8 km en aérien) selon Jean Tricoire (op. cit., éd. 1999, p. 253.) + 1,3 km de prolongement (aérien) en 2011 selon le communiqué de presse du STIF du 6 juillet 2011 : [PDF] « Du nouveau pour les usagers des transports en commun du Val de Marne ».

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 246.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 247.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 248.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 251.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 253.

- « Hôtel dit hôtel du Plessis Bellière, puis Chamillart », notice no IA00060672, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 254.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 255.

- Prolongement à Créteil Parc des Sports.

- « SIEL arrive sur la 8 ! », sur metro-pole.net via web.archive.org, article du 25 novembre 2005 (consulté le ).

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés ou en site propre (métros, trains, tramways, téléphériques, BHNS...) sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus autres que les BHNS, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Jean Robert, op. cit., p. 491.

- Le patrimoine de la RATP, p. 241.

- Consigne temporaire 08-14-802: Base d'essais Porte de Charenton - Dispositions particulières à prendre pendant la durée des essais du système OCTYS avec l'application de dérogations de vitesse (document interne RATP).

- Carte détaillée du Métropolitain de Paris.

- François Doury, Capital Humain - Les coulisses du métro de Paris - Ateliers et voiries.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 234.

- [PDF] Site officiel de la RATP - Horaires de la ligne 8, consultés le 8 octobre 2011.

- Jean Robert, op. cit., p. 95.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 245.

- 1968-1983 : la modernisation du réseau, sur transportparis.canalblog.com, consulté le 30 juillet 2016.

- Ligne 8, sur karodaxo.fr, consulté le 30 juillet 2016.

- « Calendrier du renouvellement des métros franciliens » (consulté le ).

- Jean Tricoire, op. cit., 1999, p. 114 à 126.

- « RATP – Métiers, Conducteur de métro F/H, rubrique : Conditions de travail », sur ratp.fr (consulté le ) : « Des services en roulement sur une plage horaire (matin ou après-midi ou nuit) pendant les horaires d’ouverture du métro au public ».

- Le financement des transports publics franciliens, sur iledefrance-mobilites.fr.

- Effet des grèves de décembre 1995.

- Nombre total d'utilisations, entrants directs et correspondances du RER.

- [PDF] STIF - Schéma directeur du matériel métro, p. 72.

- Données de fréquentation : statistiques 2005 du STIF, les transports en commun en chiffres, page 16 [PDF].

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 1999, p. 340.

- Jean Tricoire, op. cit., éd. 2004, p. 358.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Louis Suquet, Note sur la traversée sous-fluviale de la Seine par la ligne métropolitaine no 8, de l'Esplanade des Invalides à la place de la Concorde, dans Annales des ponts et chaussées. 1re partie. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, janvier-, p. 7-51 (lire en ligne) et planches 1 à 4 (voir)

- Jean Robert, Notre Métro, éd. Jean Robert, Paris, 1983, 512 p.

- Henri Zuber et al., Le patrimoine de la RATP, Charenton-le-Pont, Flohic éditions, , 400 p. (ISBN 978-2-842-34007-0, OCLC 36719141).

- Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor, Éditions La Vie du Rail, 351 p. [détail des éditions] (ISBN 9782902808878, OCLC 42933803).

- Clive Lamming, Métro insolite : promenades curieuses, lignes oubliées, stations fantômes, métros imaginaires, rames en tous genres, 173 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-840-96190-1, OCLC 47743514).

- Gaston Jacobs, Le métro de Paris : un siècle de matériel roulant, Paris, Vie du rail, , 223 p. (ISBN 978-2-902-80897-7, OCLC 422048868).

- Roger-Henri Guerrand, L'aventure du métropolitain, Paris, Éditions La Découverte, , 190 p. (ISBN 978-2-707-11642-0, OCLC 319765831).

- Sous la direction de François Gasnault et Henri Zuber : Métro-Cité : le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris, 1871-1945, édité par les musées de la ville de Paris, Paris, 1997, 191 p. (ISBN 2-87900-374-1)

- Jean Tricoire, Le métro de Paris : 1899-1911 : images de la construction, Paris Arles, Paris-Musées RATP Diff. Actes sud, , 215 p. (ISBN 978-2-879-00481-5, OCLC 42933473).

- Mark Ovenden, Julian Pepinster, Pascal Pontremoli, L'histoire du Métro parisien racontée par ses plans, Vie du rail, 2015, 176 p.

.svg.png.webp)