Rue du Commerce (Paris)

La rue du Commerce est une rue du 15e arrondissement de Paris.

15e arrt Rue du Commerce

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 15e | ||

| Quartier | Grenelle | ||

| Début | 128, boulevard de Grenelle | ||

| Fin | 99, rue des Entrepreneurs | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 675 m | ||

| Largeur | 18 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1837 | ||

| Dénomination | 1877 | ||

| Ancien nom | Rue Saint-Guillaume Rue de la Montagne Noire |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 2247 | ||

| DGI | 2245 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 15e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue du Commerce commence boulevard de Grenelle, au niveau du métro aérien, dans le prolongement de l’avenue de La Motte-Picquet et se termine rue des Entrepreneurs. Bordée d’immeubles souvent modestes mais non dénués de recherche et dont l'ensemble fait preuve d'une certaine unité, la rue du Commerce forme depuis le milieu du XIXe siècle un des trois ou quatre axes commerçants animés et attrayants du 15e arrondissement.

Elle est traversée par la rue Letellier, la rue Fondary et par la rue du Théâtre. Elle sert de point de départ à la rue Tiphaine, la rue Frémicourt, la rue Gramme et à la rue Lakanal mais également de point d’arrivée à l’avenue Émile-Zola.

Sa longueur est de 675 m pour une largeur d’en moyenne seulement 18 m. Du fait de cette faible largeur, c’est une voie à sens unique pour la circulation automobile. Des aménagements récents y limitent par ailleurs le stationnement des véhicules.

Ce site est desservi par les stations de métro Commerce ![]() , Avenue Émile Zola

, Avenue Émile Zola ![]() et La Motte-Picquet - Grenelle

et La Motte-Picquet - Grenelle ![]()

![]()

![]() .

.

Origine du nom

Elle porte ce nom car elle était la principale rue commerçante de l'ancienne commune de Grenelle.

Historique

La rue du Commerce qui était la principale rue commerçante de l'ancienne commune de Grenelle a été formée en 1837 sous le nom de « rue Saint-Guillaume ».

Classée dans la voirie parisienne en vertu du décret du , elle prend le nom de « rue de la Montagne-Noire » le avant de prendre sa dénomination actuelle par un arrêté du .

Le lotissement Violet et la naissance de la rue du Commerce moderne

La rue du Commerce est issue d’une opération d’urbanisme menée au XIXe siècle[1]. En 1824, les entrepreneurs immobiliers Léonard Violet et Alphonse Letellier, alors conseillers municipaux de l’ancien village de Vaugirard, acquièrent sur le territoire de la commune de vastes terrains de près de 105 hectares, en vue de les lotir. Nommé non sans ambition « Beaugrenelle » par ses fondateurs, puis rebaptisé plus modestement par la suite de son nom d'origine « Grenelle », le lotissement Violet, d'une ampleur exceptionnelle, se construit entre la Seine et la rue de la Croix-Nivert, et au nord jusqu'à l'enceinte des Fermiers généraux.

Autour de l’axe central de la rue du Commerce et d’une nouvelle place, Violet fait tracer un parcellaire unique en son genre de rues en damier, le plus vaste de tout Paris. La construction de l’église Saint-Jean-Baptiste en 1825, offerte aux habitants par Violet, du pont de Grenelle en 1826, l'aménagement d'un port sur la Seine pour le trafic par voie d'eau et d'une gare fluviale destinée à entreposer les marchandises, ainsi que la réalisation du théâtre de Grenelle en 1829, viennent parachever cet ensemble organisé en réseau global.

Les façades des maisons et des immeubles de rapport ornées de motifs sculptés, de bandeaux et de corniches répondent aux goûts de la moyenne bourgeoisie que l'on souhaite alors attirer dans ce nouveau quartier. Elles suivent des règles de construction précises qui permettent encore aujourd’hui de les dater[2]. Rattaché à Paris par l’enceinte de Thiers à partir de 1844, le lotissement Violet, après une croissance rapide, doit cependant faire face à la concurrence des Grands Boulevards et des nouveaux quartiers du 16e arrondissement.

L'annexion de Grenelle et la liaison à Paris de la rue du Commerce

L’annexion des terrains de la plaine de Grenelle à Paris en 1860, en ouvrant de nouvelles possibilités de construire, marque une nouvelle étape de sa croissance. Le percement de la rue Frémicourt, puis son prolongement en 1905 par l’avenue Émile-Zola, créent de nouvelles liaisons entre le quartier de Grenelle et le reste de Paris en plein développement. Mais, pour sa part, la rue du Commerce gardera beaucoup de son cachet d’origine, en partie sans doute grâce à la forte présence d’activités en rez-de-chaussée des bâtiments bordant la rue.

L'arrêté du changea son nom en « rue de la Montagne Noire » mais le nom de « rue du Commerce » fut rétabli un mois plus tard par l'arrêté du .

En 1909, une pétition (restée sans suite) réclame la démolition de l’église Saint-Jean-Baptiste et sa reconstruction sur un terrain voisin pour permettre la jonction de la rue du Commerce et de l’avenue Félix-Faure[3].

Entre 1924 et 1926, l’église subit d'importantes rénovations et reconstructions qui modifièrent profondément son apparence.

Les travaux des années 1990-2000 et leurs conséquences sur le quartier

À partir des années 1990, des programmes immobiliers privés ont visé à rénover, à réhabiliter ou à reconstruire les espaces commerciaux et résidentiels des immeubles de l'ère Violet dans la rue du Commerce. L'esprit de ces programmes a été celui du respect d'une certaine unité architecturale du quartier. La première phase de réhabilitation concerna la partie supérieure de la rue, au niveau de la place du Commerce, notamment le no 87 où Sephora a remplacé le deuxième Monoprix. La deuxième phase de ces programmes concerna le bas de la rue où un immeuble fut entièrement détruit et reconstruit dans un style fidèle à celui du quartier.

En accompagnement de ce mouvement, à la suite d'études[4], des travaux publics importants de rénovation urbaine ont été réalisés rue du Commerce entre 2004 et 2006. Les espaces piétons ont été réaménagés et agrandis, le tracé de la chaussée a été modifié, notamment au niveau de l'intersection avec l’avenue Émile-Zola et la rue Fondary, des parkings deux-roues ont été créés et les possibilités de stationnement automobile dans la rue du Commerce même ont été réduites.

Les commerçants ont pu craindre au départ que le renforcement du statut de la rue du Commerce, comme rue de fait semi-piétonne, ne puisse avoir des conséquences négatives sur la logistique, le passage dans la rue et les ventes. Cependant au printemps 2008, les conséquences des travaux ont été selon toutes parties bénéfiques, et le passage dans la rue et le quartier a nettement augmenté en 2007-2008 du fait de l'élargissement des trottoirs, des nouvelles enseignes et de l'embellissement de la rue.

Sociologie du quartier

En conséquence des investissements privés et publics dans l'urbanisme et le bâtiment de la rue du Commerce et des rues avoisinantes (place du Commerce, rue Mademoiselle, rue Lakanal, rue Violet), le quartier a vu son prix au mètre carré augmenter plus vite que la moyenne du XVe pendant les dix dernières années. La sociologie de la rue du Commerce a connu des changements depuis la fin des années 1990, avec les décès d'un grand nombre de retraités habitants du quartier et l'arrivée d'une population de primo-accédants célibataires ou en famille, et de locataires CSP+[5].

Le , des casseurs parcourent le Champ de Mars[6] puis la rue du Commerce.

Activités

Aujourd'hui, la rue du Commerce est toujours une importante rue commerçante avec de nombreuses boutiques de parfumerie, de lingerie, de vêtements, d'arts de la table, de décoration et de cadeaux, des agences bancaires, quelques restaurants et cafés dont le célèbre Café du Commerce au no 51, ainsi que des commerces alimentaires (boulangeries, boucheries, etc.).

Elle comprend la station Commerce de la ligne 8 du métro de Paris au niveau de la place du Commerce. La station Avenue Émile Zola de la ligne 10 est située avenue Émile-Zola, à 20 mètres de l'intersection avec la rue du Commerce.

Le square de la place du Commerce procure un espace vert bien utile aux boulistes, aux promeneurs du dimanche et aux enfants du quartier.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

La rue du Commerce, parfaitement droite, offre une perspective de 675 m de long que ponctue côté nord-est le viaduc du métro aérien et que domine côté sud-ouest l'église Saint-Jean-Baptiste, construite en 1825. Outre cet édifice visible depuis tout point de la rue, de nombreux bâtiments offrent au regard une architecture remarquable[1] :

- no 93 : immeuble très significatif de 1876 qui reprend le gabarit et l'esthétique des premières constructions de Grenelle ;

- no 87 : immeuble de 1860, avec une belle grille en fonte et une modénature en grande partie conservée ;

- nos 82-86 : construction de la période 1845-1862, comportant des modénatures et persiennes escamotables en bois, typiques de l'époque ;

- no 75 : bâtiment intéressant par sa volumétrie (R+2) en opposition avec son environnement et la conservation d'éléments d'origine — bandeau, corniche, persiennes ;

- no 73 : construction de 1867 dont la volumétrie en opposition avec les immeubles voisins de cette séquence participe au paysage varié de la rue ;

- no 71 : premier grand immeuble construit (en 1864) juste après l'annexion à Paris, avec les normes esthétiques de la capitale ;

- no 74 : bâtiment de 1867 dont la modénature et les garde-corps sont conservés en bon état ;

- no 70 : composition des premiers niveaux classique et bien conservée, construction de 1872 ;

- no 66 : bâtiment faubourien et de bonne tenue intégré dans une séquence de hauteurs variées ;

- no 65 : volumétrie caractéristique du cahier des charges de 1824, trois étages carrés sous combles avec persiennes conservées ;

- no 64 : bâtiment faubourien et de bonne tenue intégré dans une séquence de hauteurs variées ;

- no 63 : la volumétrie est caractéristique du cahier des charges de 1824, trois étages carrés sous combles ;

- no 62 : bâtiment faubourien et de bonne tenue intégré dans une séquence de hauteurs variées ;

- no 61 : la volumétrie est caractéristique du cahier des charges de 1824, trois étages carrés sous combles ;

- no 60 : bâtiment faubourien et de bonne tenue intégré dans une séquence de hauteurs variées ;

- no 58 : la volumétrie de ce petit immeuble est caractéristique du cahier des charges de 1824. Trois étages carrés sous combles ; quelques persiennes et modénatures conservées ;

- nos 56 et 116, rue du Théâtre : bâtiment ayant conservé sa volumétrie d'origine et sa simplicité, contraste et marque un repère sur la rue ;

- nos 57 et 120, rue du Théâtre : bâtiment bas d'origine (période 1830), contraste et repère sur la rue.

Notes et références

- « La rue du Commerce et le lotissement Violet », site de la mairie de Paris, www.paris.fr.

- Hélène Lagrange, Le 15e arrondissement, itinéraires d’histoire et d’architecture, Mairie de Paris, Direction générale de l’Information et de la Communication, Action artistique de la Ville de Paris, 2000.

- « Histoire de notre paroisse », www.sjbg.org.

- Atelier parisien d'urbanisme, étude conduite par Gilles Plum, Rue du Commerce, propositions pour une meilleure préservation du paysage, février 2001 (deux tomes).

- « La rue du Commerce dans son contexte socio-économique », 2002, CCIP.

- http://www.liberation.fr/actualite/societe/333827.FR.php.

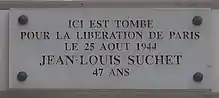

- « Suchet, Jean, Louis », maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr.

Bibliographie

- Paul Chemetov, Marie-Jeanne Dumont et Bernard Marrey, Paris-Banlieue 1919-1939. Architectures domestiques, Éditions Dunod, 1989.

_-_2021-08-08_-_1.jpg.webp)