Jacky au royaume des filles

Jacky au royaume des filles est une comédie française écrite et réalisée par Riad Sattouf, sortie en 2014.

| Réalisation | Riad Sattouf |

|---|---|

| Scénario | Riad Sattouf |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | Les Films des Tournelles |

| Pays de production |

|

| Genre | Comédie |

| Durée | 90 minutes |

| Sortie | 2014 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Deuxième long métrage de l'auteur de bandes dessinées Riad Sattouf, après Les Beaux Gosses, ce film imagine une société gynocratique et dictatoriale, où les hommes sont socialement infériorisés. Le réalisateur affiche sa volonté de réfléchir à la notion de genre et de critiquer les inégalités entre hommes et femmes.

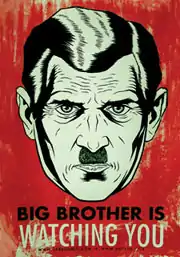

Pour créer cette dystopie, il fait tout autant référence au monde musulman qu'aux régimes communistes et aux sociétés patriarcales occidentales, s'inspirant en partie de sa propre famille, surtout du côté syrien. Il détourne aussi le conte de Cendrillon et la symbolique du cheval, et crée un langage rappelant la novlangue de George Orwell. Il reprend également des idées qu'il a déjà développées dans sa série de bande dessinée Pascal Brutal.

La majeure partie du film est tournée dans des décors réels en Géorgie. Sattouf retrouve certains interprètes de son premier film, dont Vincent Lacoste dans le rôle-titre, et fait également jouer, dans les principaux rôles, Charlotte Gainsbourg, Anémone, Didier Bourdon, Valérie Bonneton et Michel Hazanavicius. Il bénéficie d'un accueil critique plutôt favorable dans l'ensemble, mais il est également visé par des critiques plus négatives, par exemple dans les Cahiers du cinéma et Positif. Peu exploité à l'étranger, le film est un échec au box-office français. Il reçoit par ailleurs une unique récompense lors du festival de Rotterdam, où il a été montré pour la première fois au public.

Synopsis

Synopsis général

| Vidéo externe | |

| Bande-annonce sur le compte YouTube de Pathé | |

Dans la « République populaire et démocratique de Bubunne »[n 1], les femmes commandent et travaillent, alors que les hommes restent au foyer et sont soumis aux désirs des femmes. Jacky a vingt ans, vit dans un village isolé et aime en secret la Colonelle, fille de la Générale, la dictatrice du pays. Cette dernière annonce la tenue de la « Grande Bubunerie », une cérémonie pendant laquelle la Colonelle devra se choisir un mari, qui deviendra « Grand Couillon ». C'est l'effervescence chez tous les jeunes hommes nubiles du pays.

Synopsis détaillé

Jacky habite un modeste village appelé Museau. Il est amoureux de la Colonelle Bubunne XVII, l'héritière du pouvoir, et se masturbe régulièrement devant son portrait officiel. La télévision diffuse une allocution de Bubunne XVI (au pouvoir depuis 34 ans) depuis le Palais présidentiel de la Grande Bouilleuse, à Fontaine, la capitale. Avant l’arrivée de la Générale, sont présentées les ministres, puis les condamnations à mort du jour, puis la Colonelle accompagnée de son aide de camp, Zonia. Pendant le discours, Jacky prépare pour sa mère de la bouillie, l'alimentation unique pour la population de ce pays, acheminée par des canalisations dans chaque habitation. Lorsque celle-ci rentre du travail, elle lui montre un tract appelant les hommes à se révolter contre les femmes, message que tous deux considèrent comme une « blasphèmerie ». Elle lui annonce aussi que quatre femmes lui ont demandé la main de Jacky ce jour-là, mais qu'elle a refusé. À la télévision, la Générale annonce que les « juments sacrées » lui ont suggéré d'organiser le « Bal de la Grande Bubunnerie » avec tous les célibataires du pays, afin de trouver le « Grand Couillon », soit le futur mari de la Colonelle. Jacky et tous les jeunes villageois se précipitent dehors pour partager leur enthousiasme et pour prier devant le « petit chevalin sacré » du village (un poney). Juto, cousin de Jacky, prétend que le chevalin lui a révélé que son grand frère Vergio serait choisi par la Colonelle. Tous les jeunes hommes partent, déçus, sauf Jacky qui accuse Juto de mentir.

Les trois jeunes hommes vont ensuite dans le magasin du village. Jacky aimerait s’acheter une nouvelle « voilerie » mais les plus belles que propose la vendeuse, Corune, sont trop chères pour lui, alors que ses cousins en achètent deux pour le rendre jaloux. Jacky demande des crayons et des feuilles car il apprend l'« art de l’écriture ». Vergio se moque de lui en suggérant qu’il est l'auteur des tracts et Juto montre fièrement le poème de son frère que le journal national a publié. Après le départ de ses cousins, Jacky est dragué par Corune, puis la mère de celle-ci lui propose avec insistance de se marier avec sa fille. Le soir, Jacky va apprendre à écrire chez Julin, un célibataire qui se prostitue. Celui-ci tente d’ouvrir l’esprit de Jacky en lui parlant des libertés dont les gens bénéficient à l’étranger. Mais le jeune homme annonce à Julin qu'il ne veut plus partir à l’étranger avec lui comme ils l'avaient prévu. Julin lui reproche de trahir la mémoire de son père, dont il était l'ami.

Le lendemain, les habitants manifestent quand ils apprennent que la participation au Bal est payante et bien trop chère, mais ils sont dispersés par la Chérife. Seul Vergio a acheté une place et sa famille prend plaisir à narguer et rabaisser Jacky et sa mère. Le soir, Jacky est en pleurs. Sa mère fait fuir Corune, qui chante sous la fenêtre de son fils pour lui faire la cour. Jacky repense alors au prétendu trésor de son père que Julin aurait conservé pour lui mais refuse toujours de lui donner. Estimant que c'est l'unique moyen d'aller au bal, il s'empresse d'aller voir la Chérife pour porter plainte. Julin se défend en arguant que ce mot n'est qu'une image qu'il utilise pour motiver Jacky. La Chérife ordonne à ses femmes de fouiller sa maison ; elles trouvent alors des preuves qu’il est l’auteur des tracts. Pour le récompenser d’avoir aidé à arrêter Julin, la Chérife offre à Jacky une invitation pour le bal, en espérant implicitement une promotion s’il est choisi par la Colonelle et en lui demandant sa main dans le cas contraire.

Plein d'espoir, Jacky retourne à la boutique, où il négocie une voilerie luxueuse avec « capotin » et « laisson », contre la promesse de faire travailler l’épicière au Grand Palais s’il est l’heureux élu. Cette dernière lui annonce joyeusement que Julin va être pendu. Jacky entend alors un hurlement et se précipite dehors : sa mère, victime d'un accident, meurt devant lui. Il est alors contraint de vivre chez sa tante, où il est rapidement utilisé comme bonniche et méprisé par ses cousins et leur père Brunu. Il apprend que Julin s’est évadé de prison mais qu'il est peut-être mort par la suite dans l’incendie de sa maison. Plus tard, Corune abuse sexuellement de lui contre la promesse de l'emmener au bal, car sa tante et son oncle l'empêcheront d'y aller. Ils sont découverts par la mère de Corune, qui vient lui présenter son futur « marion ». Pour éviter un scandale, l’épicière propose à Tata de marier Jacky à Corune. Brunu y est favorable mais Tata préfère réfléchir.

Jacky aide Brunu et ses fils à se préparer pour le bal. À la télévision, un célèbre acteur, Mit Kronk, annonce qu’il sera l’un des prétendants. En pleine nuit, Jacky s’enfuit mais est intercepté par la Chérife, qui entreprend de le violer avec l’aide de ses femmes. Intervient alors Julin, en tenue de capitaine, qui les tue et sauve Jacky. Il l’emmène dans son repaire au milieu de la forêt, où il cultive illégalement des « plantins » (nom donné aux légumes) qu’il vend au marché noir. Julin lui raconte qu'il avait fondé avec son père un mouvement politique secret, les « Hommistes », pour lutter en faveur des droits des hommes, et il lui donne enfin le trésor de son père : un costume de lieutenant que ce dernier devait utiliser pour fuir le pays. Ils partent ensuite pour Fontaine sur le dos d'un petit chevalin que Julin a dressé.

Déguisés en militaires, ils pénètrent dans le palais pour vendre des plantins à une militaire que connaît Julin. Celle-ci souhaitant aussi avoir une relation sexuelle avec ce dernier, Jacky patiente dans le corridor. Il y croise Zonia qui lui fait comprendre qu’il n’a rien à faire ici. Jacky erre dans le palais et arrive par hasard dans le grand hall où débute la cérémonie du « Grand Couillage ». La Colonelle croise son regard, avant de s’avancer parmi la foule des prétendants, qui tendent chacun leur laisson dans l’espoir d’être sélectionné. Surgit Brunu, qui ne reconnaît pas Jacky et lui propose la main de Juto. Bénéficiant de ce quiproquo, Jacky prend plaisir à les déprécier. C’est alors que la Colonelle s’approche de Vergio et se dit « tentée ». Brunu, Juto et Jacky se précipitent, les deux premiers pour soutenir la candidature de Vergio, le troisième pour persuader la Colonelle de prendre son temps. Quand la Colonelle lui demande son identité, Jacky dit être une « femme libre » nommée Jacqueline. Bubune XVII lui propose de partager un temps avec elle dans le salon. Elle lui confie que sa mère a déjà décidé depuis longtemps qu’elle épousera Mit Kronk, que « toute cette agitation festive, c’est du folklore », et qu’elle n’a pas du tout envie de succéder à la Générale. Elle dévoile progressivement son attirance pour « Jacqueline ». Arrive alors la Générale, qui fait partir Jacky. Julin le retrouve dans le hall et lui montre la fortune qu’il a obtenue contre les plantins. La Générale est sur le point de révéler l'identité du Grand Couillon, quand Brunu reconnaît soudainement Jacky et le dénonce. Devant les caméras qui diffusent l’événement en direct, Jacky déclare son amour pour la Colonelle, la Générale tente de l'abattre mais sa fille l'en empêche et Jacky parvient à s’échapper. Se réfugiant dans des tuyaux d’aération, il se retrouve dans la salle des commandes du système de distribution de la bouillie. Comprenant que cette alimentation est créée par recyclage de la matière organique des égouts, il sabote le système, rendant provisoirement la bouillie non comestible dans tout le pays. Le soir, la Colonelle retrouve Jacky caché sous son lit. Ils finissent par s’embrasser, puis Jacky s’évanouit littéralement de plaisir.

Le peuple est mécontent depuis le sabotage de la bouillie. La Générale veut envoyer l’armée mais la Colonelle dit qu’elle réfléchit à un plan. Elle montre à Jacky la foule des hommes devant le palais : le peuple le soutient, persuadé qu’il s’est déguisé en militaire par amour et par manque de moyens pour s’inscrire au bal. Julin harangue la foule pour qu’ils se rebellent. Pendant ce temps, Bubunne XVII et Jacky ont fait l’amour. La Colonelle s’interroge sur ses désirs et sa sexualité ; Jacky lui dit qu’il l’aime tel quel et lui suggère de partir ensemble à l’étranger. Zonia pénètre dans la chambre et ordonne d’arrêter Jacky. Dans sa cellule, celui-ci retrouve son oncle et ses cousins, eux aussi condamnés à mort. La Générale vient alors proposer une solution inattendue : comme Jacky est devenu l’idole du peuple, elle trouve « plus simple » qu’il devienne Grand Couillon au lieu de tuer tout le monde. Elle veut en revanche couper le « languin » de Jacky pour qu'il ne répète pas ce qu'il sait ; la Colonelle se révolte et l’étrangle à mort, devenant de fait la nouvelle Générale. Pendant ce temps, les hommes ont envahi le palais, mais l’annonce de la succession et du choix de Jacky calme immédiatement les rebelles.

Parmi ses premières décisions de cheffe, Bubunne XVII décide de réformer l’alimentation du pays, en autorisant notamment la culture de plantins et l’utilisation des chevalins sacrés comme bêtes de trait. Jacky est accueilli en héros à Museau et inaugure une des premières écoles pour garçons (les « jacqueries »), où Julin enseigne. Le jour du mariage, Jacky et Bubunne XVII se présentent sur le balcon du palais, devant une foule qui les acclame. La nouvelle Générale prononce un discours où elle promet la vérité au peuple. Le couple se met alors nu devant tout le monde, dévoilant l'identité réelle de Bubunne XVII, qui est en fait un homme. Le peuple est choqué mais silencieux, puis une femme hurle « blasphèmerie ».

Fiche technique

![]() Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.

- Titre original : Jacky au royaume des filles

- Titre anglais international : Jacky in the Kingdom of Women

- Réalisation : Riad Sattouf

- Scénario : Riad Sattouf

- Musique : Riad Sattouf

- Photographie : Josée Deshaies

- Montage : Virginie Bruant

- Décors : Alain Guffroy

- Graphisme : Fanette Mellier[4], Georges Kafian[5], Aurore Huber et Simon Witte

- Tableaux : Yusuf Abdulahi Yahya

- Costumes : Olivier Ligen (chef costumière : Sarah Monfort)

- Photographie de plateau : Kate Barry

- Son : Yves-Marie Omnès (prise de son), Valérie Deloof (montage) et Jean-Pierre Laforce (mixage)

- Production : Anne-Dominique Toussaint

- Coproduction : Romain Le Grand, Florian Genetet-Morel et Frédérique Dumas

- Direction de la production : Oury Milshtein

- Sociétés de production : Les Films des Tournelles ; en coproduction avec Pathé, Orange Studio, Alvy Distribution et France 2 Cinéma ; en association avec Cofimage 24, Soficinéma 9, La Banque Postale Image 8 et Cinémage 7 ; avec la participation de France Télévisions, Canal+ et Ciné+ ; avec le soutien de la région Île-de-France en partenariat avec le CNC

- Société d'effets spéciaux numériques : Mac Guff

- Société de distribution : Pathé Distribution

- Pays d'origine :

France[n 2]

France[n 2] - Langue originale : français

- Format : couleur - numérique - 1,85:1 - Dolby Digital

- Genre : comédie, dystopie

- Durée : 90 minutes

- Dates de sortie :

- Date de sortie en DVD et Blu-ray : (France)[7]

Distribution

- Vincent Lacoste : Jacky

- Charlotte Gainsbourg : Bubunne XVII, la Colonelle, héritière de Bubunne XVI

- Didier Bourdon : Brunu, le « marion » de Tata

- Anémone : Bubunne XVI, la Générale

- Valérie Bonneton : la Chérife

- Michel Hazanavicius : Julin

- Noémie Lvovsky : Tata, la tante de Jacky

- Laure Marsac : Zani, la mère de Jacky et sœur de Tata

- William Lebghil : Vergio, le fils aîné de Brunu et Tata

- Anthony Sonigo : Juto, le fils cadet de Brunu et Tata

- India Hair : Corune, la fille de l'épicière

- Béatrice de Staël : l'épicière

- Fred Neidhardt : Franku, le deuxième « marion » de Tata

- Anamaria Vartolomei : Zonia, l'aide de camp de la Colonelle

- Valeria Golino : Bradi Vune, l'actrice de la série Éblouissement de chevalin

- Emmanuelle Devos : la présentatrice de télévision

- Riad Sattouf : Mit Kronk, l'acteur de la série Éblouissement de chevalin

- Ida Février : Zizi, une fillette de Museau

- Olga Milshtein : une fillette de Museau

- Nia Bezarashvili : une fillette de Museau

- Émile Bravo : un speaker (voix)

- Nicolas Maury : un speaker (voix)

- Oury Milshtein : le présentateur devant le bus des prétendants

- Solveig Maury : une militaire de Museau

- Julie Moulier : une militaire de Museau

- Valérie Trajanovski : la première cousine de Julin

- Marie Berto : la deuxième cousine de Julin

- Marina Kulumbegashvili[n 3] : une étrangère visitant le palais

- Mamuka Kudava : un étranger visitant le palais

- David Davitaia : un étranger visitant le palais

- Nikoloz Avaliani[n 4] : un étranger visitant le palais

- Giorgi Ramishvili[n 5] : un étranger visitant le palais

- Blutch : le père du fiancé de Corune

- Pablo Aziz Eskenazi : le fiancé de Corune

- Gaspard Darley : un ami de Museau

- Nino Loseliani : la mère scandalisée dans la foule

- Jaouen Gouévic : Fufu, l'élève de Julin dans la première école pour garçons (non crédité)

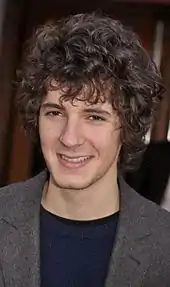

Vincent Lacoste en 2012.

Vincent Lacoste en 2012._2.jpg.webp) Charlotte Gainsbourg en 2010.

Charlotte Gainsbourg en 2010. Didier Bourdon en 2013.

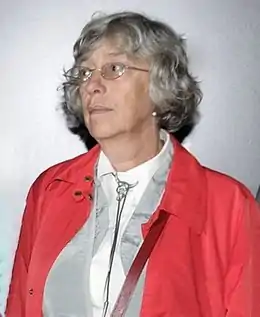

Didier Bourdon en 2013. Anémone en 2009.

Anémone en 2009. Valérie Bonneton en 2014.

Valérie Bonneton en 2014. Michel Hazanavicius en 2015.

Michel Hazanavicius en 2015. Noémie Lvovsky en 2014.

Noémie Lvovsky en 2014..jpg.webp) William Lebghil en 2016.

William Lebghil en 2016. Anthony Sonigo en 2014.

Anthony Sonigo en 2014. Béatrice de Staël en 2014.

Béatrice de Staël en 2014. Fred Neidhardt en 2009.

Fred Neidhardt en 2009. Valeria Golino en 2014.

Valeria Golino en 2014. Emmanuelle Devos en 2013.

Emmanuelle Devos en 2013.

Production

Genèse et développement

Le succès de son premier film, Les Beaux Gosses, permet à Riad Sattouf de financer un projet différent[8].

Pour ce film, et plus globalement pour sa propre conception des rapports entre hommes et femmes, Riad Sattouf s'inspire en partie de sa propre vie et celle de sa famille en Syrie. Il raconte par exemple qu'un de ses oncles avait tué sa propre fille car elle était tombée enceinte à 16 ans avant de se marier, et qu'il était ensuite « devenu une figure importante du village parce qu'il avait fait respecter son honneur »[9] - [n 6]. Il note toutefois que « ce genre d'histoire n'est pas propre au monde musulman » et qu'« en Occident, l'homme demeure la figure dominatrice », citant la Bretagne, dont est originaire sa mère et où lui-même a passé ses années collège, « on [le] traitait de pédé parce [qu'il a] une voix efféminée »[9]. Riad Sattouf explique d'ailleurs que ces insultes régulières et le rejet qu'il a subi durant sa jeunesse étaient également dus à son manque d'intérêt pour certains aspects de la culture masculine habituelle, comme le football, les voitures ou les bagarres[10]. Il estime que cela « a éveillé [s]on sens critique » et lui a permis de réfléchir à l'identité de genre, et donc de « parler du conditionnement de la sexualité au travers d’un film »[10]. La violence du film s'inspire également des châtiments corporels pratiqués dans les écoles syriennes[9].

Riad Sattouf commence l'écriture en 2009, soit avant des actualités comme le printemps arabe et les débats sur le mariage pour tous auxquels le film a pu paraître faire écho au moment de sa sortie[11]. Il prend comme point de départ une histoire courte qu'il avait publiée en 2006 dans sa série de bande dessinée Pascal Brutal, où la Belgique devenait une dictature militaire misandre[1]. Il s'inspire aussi du conte Cendrillon, « en y transférant le pouvoir des hommes aux femmes » avec pour objectif de voir ce qu'une telle relecture « pouvait raconter sur le patriarcat et le conditionnement culturel des sexes »[12]. Il considère en effet que c'est « le conte de la domination masculine par excellence »[1]. Concernant l'idée de l'inversion des rôles, il affirme par ailleurs qu'il existait une tradition moyen-orientale dans laquelle « un jour par an, les femmes et les hommes échangeaient leur rôle », avec « les premières aux champs, les seconds en cuisine », notant que c'est « le meilleur moyen de conforter l’ordre existant puisque chacun, par manque d’habitude, se retrouvait absolument incapable d’accomplir correctement la tâche de l’autre »[1].

Durant l'écriture du scénario, il lit aussi le roman 1984 de George Orwell[13]. Initialement, il prévoit de faire en sorte que les personnages féminins soient bien plus grands que les hommes, mais l'idée est abandonnée pour des raisons budgétaires[1]. Pour le « laisson », Sattouf dit avoir pensé à cet accessoire en se souvenant du film Baxter où le chien « raconte les sentiments contradictoires que provoque en lui le contact de la laisse de sa maîtresse sur son cou »[1].

Riad Sattouf fait à nouveau tourner des interprètes de son premier film, notamment Vincent Lacoste, mais aussi Noémie Lvovsky, Anthony Sonigo, Emmanuelle Devos et Valeria Golino. Il fait lire le scénario à Lacoste dès 2011[11]. Il explique par ailleurs qu'il a été convaincu que Charlotte Gainsbourg « allait faire une colonelle géniale » par la manière dont il l'a rencontrée : « Elle m’a fait attendre cinq minutes devant sa porte, sans ouvrir, alors que j’entendais des bruits dans l’appartement »[12]. Il estime par ailleurs que ce rôle d'héritière correspond à ce que l'actrice a elle-même vécu, en devant composer avec l'héritage artistique de ses parents[10]. Concernant Anémone, le réalisateur dit l'avoir choisie entre autres parce qu'elle avait dit dans une interview « qu'elle regrettait d’avoir eu des enfants, que la société l'y avait obligée, qu'elle aurait été plus heureuse sans ça »[10]. Pour lui, cette « brutalité » correspondait au rôle de la dictatrice[10]. D'autre part, comme il l'avait déjà fait dans Les Beaux Gosses, Riad Sattouf attribue quelques rôles secondaires à d'autres auteurs de bandes dessinées : Fred Neidhardt, Émile Bravo et Blutch.

Le budget total du film est estimé à environ 11 000 000 euros[14] - [15] - [16]. Comme pour Les Beaux Gosses, la production est assurée par Anne-Dominique Toussaint et sa société Les Films des Tournelles[17]. Pathé, Studio 37 et France 2 Cinéma coproduisent le film, qui bénéficie aussi d'un préachat de Canal+ et Ciné+[17].

Tournage

.jpg.webp)

Le tournage a eu lieu en Géorgie et dans les studios français de Bry-sur-Marne[18]. Riad Sattouf avoue que, dans l'idéal, il aurait « aimé tourner en Corée du Nord »[12] mais il dit aussi qu'il était inimaginable de tourner dans un pays non démocratique[10]. Il souhaite en effet « que tout soit le plus vrai possible » et il a opté pour la Géorgie car « ce pays possède de nombreux vestiges communistes, au milieu d’une nature très présente »[12]. Pour Museau, le village fictif de Jacky, il envisage d'abord de tourner dans des corons du Nord de la France[1].

En Géorgie, le tournage s'est déroulé dans la capitale Tbilissi, à Gori, à Roustavi et à Tserovani[18]. L'hôtel de ville[n 7] de Gori, ville natale de Staline, a servi de décor pour celui de la Générale[9]. La scène de la « Grande Bubunnerie » a été filmée dans l'ancien Parlement géorgien à Tbilissi[19]. Les scènes du village de Jacky ont été tournées à Tserovani[13], dans la municipalité de Mtskheta, où vivent des populations qui ont été déplacées après la guerre d'Ossétie du Sud[9]. Un poney sauvage du zoo de Tbilissi a été utilisé lors du tournage, Riad Sattouf disant de lui qu'il avait une variété d'expressions « que n’ont plus les chevaux domestiqués »[13].

Le réalisateur raconte que les figurants géorgiens « étaient très sensibles à l’histoire » car ils avaient vécu sous le régime soviétique[13]. D'autre part, certaines femmes « n'avaient jamais mis de pantalons de leur vie avant le tournage »[13] et étaient étonnées d'être autant à l'aise dans ces vêtements, tout comme les figurants masculins l'étaient vis-à-vis des robes qu'ils ont portées pour le tournage[10].

Jacky au royaume des filles a été filmé en format numérique, avec une caméra Arriflex Alexa et des objectifs Zeiss Master Prime[20]. Pour la séquence du bal des prétendants, Riad Sattouf a souhaité « retrouver la lumière de la fête d'Eyes Wide Shut »[9]. Le tournage a commencé le [17] et s'est achevé en février 2013[19], alors que la fin était initialement annoncée pour le [17].

Les scènes sont beaucoup répétées avant d'être filmées, mais le réalisateur dit ne pas en demander trop à ses acteurs en termes de composition[10]. Toutefois, Sattouf affirme qu'il voulait de « vraies larmes » de la part de Vincent Lacoste et qu'il a tout fait pour l'« emmerder » afin qu'il ne fasse pas semblant[11]. Il explique qu'il « ne voi[t] pas l’intérêt de jouer dans un film en n'essayant pas d'éprouver les vraies émotions », alors que Lacoste estime « qu’on a besoin de faire semblant d’abord pour que l’émotion vraie vienne ensuite »[11]. Par ailleurs, le réalisateur a demandé à Lacoste de parler très bas[10]. Ce dernier souligne que les tournages avec Sattouf s'avèrent fatigants à cause des costumes, accessoires ou maquillages qui sont souvent « hyper désagréables » à supporter[21]. Sur ce film, Lacoste devait ainsi porter, outre le costume avec voile, de grosses chaussures, des faux boutons sur le visages et un faux appareil dentaire[21]. De même, Didier Bourdon fait remarquer qu'il fallait s'habituer à se mouvoir avec de tels costumes et même « apprend[re] de nouveaux gestes »[19].

Musique

Comme il l'avait déjà fait pour Les Beaux Gosses, Riad Sattouf compose lui-même la bande originale[22]. Il joue lui-même la partition à la guitare, accompagné de Laurent Vernerey à la basse et de Loic Pontieux à la batterie et aux percussions[23]. Plutôt rock, cette musique n'a pas été éditée en album[22].

La bande-son du film reprend aussi plusieurs musiques préexistantes[22] :

- Still Loving You de Scorpions

- Lux æterna de György Ligeti (interprétation : Helmut Franz)

- Koenig Karl Marsch de Carl Ludwig Unrath (nl) (interprétation : Das Grosse Teutonia Blasorchestra)

- Marche Yorckscher (Yorckscher Marsch) de Ludwig van Beethoven (interprétation : Das Grosse Teutonia Blasorchestra)

- Konzert La Caccia Allegro de Leopold Mozart (interprétation : Hermann Baumann)

- Le Pas de charge de la marine (interprétation : fanfare de l'armée de cavalerie)

- Piave Marsch de Franz Lehár

- Saint Seiya - BGM[n 8] de Seiji Yokoyama

Exploitation et accueil

Festivals

Quatre jours avant sa sortie, Jacky au royaume des filles a été projeté lors du Festival international du film de Rotterdam 2014 dans la section « Bright Future »[24], où il a obtenu le MovieZone Award (prix du jury jeune)[25].

Le film a ensuite été montré dans plusieurs festivals étrangers, généralement hors compétition :

- Festival du film francophone de Grèce 2014 (mars)[n 9] : sélection dans la section « Panorama du cinéma francophone »[26]

- Festival international du film de Budapest 2014 (avril) : sélection dans la section « European Stories »[27]

- Festival CoLCoA 2014 (avril) : sélection officielle[28]

- Festival FanTasia de Montréal 2014 (juillet) : film d'ouverture[6]

- Festival international du film de Melbourne 2014 (août) : sélection officielle[29]

- Festival Fantastic Fest d'Austin 2014 (septembre)[30]

- Festival international du film de Seattle 2014 (octobre) : sélection « French Cinema Now »[31] - [n 10]

- Festival Le Cinéma français aujourd'hui au Kazakhstan 2015 (avril) : sélection longs métrages[32]

- Festival du film français de Sacramento 2015 (juin) : projections « Late Night Screenings »[33]

Accueil critique

L'accueil critique du film a été relativement bienveillant mais non sans réserve, les critiques saluant généralement la distribution, l'humour dépaysant et l'originalité de la démarche et du scénario, mais considérant parfois que le film ne tenait pas le rythme. Les médias cinéphiliques ont globalement été plus sévères. Le site Allociné propose une moyenne de 2,8/5 à partir d'une interprétation de 26 critiques[34].

Une partie des critiques montre un grand enthousiasme pour le film. C'est le cas d'Aurélien Ferenczi, de Télérama, qui déclare que « Jacky au royaume des filles n'a guère d'équivalent dans le cinéma français actuel » et qualifie le film de « fable culottinée », la trouvant « irrésistible et excellemment jouée par une distribution épatante »[35]. Il parle d'une « pépite d'art brut » pour souligner que « la mise en scène va au plus simple, sans effets de style »[35]. Il note par ailleurs la « grande puissance burlesque », qui « n'est pas la manière la plus sotte de parler du monde d'aujourd'hui »[35].

Dans Le Nouvel Observateur, Alexandre Boussageon apprécie l'« inquiétante étrangeté » du film, qui « excède la simple pochade à la Groland », avec un décor « glaçant »[9]. Selon lui, Sattouf « déconstruit avec l'âpre allégresse d'une Femen à testicules la Cendrillon de Charles Perrault et des frères Grimm »[9]. Éric Loret, pour Libération, observe que « faille et détournement sont les deux mamelles du rire [...], alors que le simple renversement des rôles [...] eût été lassant, voire lourd »[11]. Pour lui, c'est un peu « Ubu et la théorie du genre[n 11] » car « tout le monde passe à la trappe » grâce à « la perversité polymorphe de Sattouf » et à « plusieurs saltos arrière de l’intrigue »[11]. Sur le site Rue89, Béatrice Moreno estime que cette « fable politique, humoristique, satirique, hyper structurée » est « une surprise permanente qui tient en haleine jusqu’à sa scène finale »[36]. Elle décrit les personnages féminins comme « aussi impitoyables et péremptoires que les pires des machos » et apprécie la prestation de Didier Bourdon qui « sert la désopilante fourberie de la marâtre à merveille »[36].

D'autres avis essentiellement positifs sont un peu plus nuancés. Pour Les Inrockuptibles, Jacky Goldberg félicite le culot du réalisateur qui « aurait pu choisir la facilité » après le succès des Beaux Gosses mais a préféré « se lancer dans un des projets les plus étranges que le cinéma français, pourtant peu avare en la matière, ait produits récemment »[37]. Soulignant plusieurs fois le « beau titre »[n 12] de cette « fable très farfelue », il considère que le film « finit par emporter l’adhésion » même s'il « n’accomplit pas toutes ses potentialités, notamment comiques, et semble parfois s’aventurer sur les rives de la “zèderie” heureuse – quoiqu’un dialogue, très drôle, sur la culture du navet laisserait penser que son auteur n’est pas dupe »[37]. Il clame que « Sattouf prouve que le rire et la farce sont porteurs de fruits autrement plus juteux que toutes les sérénades édifiantes visant à dénoncer la place des femmes dans la société », citant notamment Wajma[37]. Il estime aussi que Sattouf « reste fidèle à son éthique queer », et cela « jusqu'au génial dernier plan »[37].

Pour Le Monde, Isabelle Regnier trouve que « le film déploie un burlesque noir audacieux, à défaut d'être toujours drôle »[38]. Pour elle, « le résultat, inégal, traduit l'attitude de Riad Sattouf vis-à-vis de son film » mais qualifie le film de « claque salutaire à la frilosité ambiante »[38]. Dans Le Point, François-Guillaume Lorrain trouve que « le scénario est original, amusant » mais « la réalisation, un peu moins »[39]. Il se demande si c'est dû au « trop grand écart entre l'ambition du sujet et la trivialité du ton » et suggère qu'« on touche là peut-être aux limites du genre »[39]. Dans 20 Minutes, Caroline Vié s'enthousiasme pour « Charlotte Gainsbourg épatante en colonelle, Anémone en dictatrice et Didier Bourdon en bonniche »[8]. Si elle concède que le film « se révèle un brin bordélique, il séduit cependant par son originalité et son humour potache »[8].

À l'inverse, certaines critiques sont plus négatives. Dans l'avis « contre » de Télérama en parallèle à celui d'Aurélien Ferenczi, Frédéric Strauss regrette que « tout séduit comme dans une bande-annonce » (citant « la distribution, l'imaginaire, les décors ») mais que le film ne tienne pas ses promesses[40]. Il prend l'exemple de deux personnages : la Générale, car il n'y a selon lui « aucune scène qui vienne vraiment alimenter la fantaisie du personnage », et la Chérife, dont la scène de viol « fait mouche », mais « n'est qu'une bouffée d'inspiration, aussi vite envolée »[40]. Il se dit donc déçu par « cette comédie qui, tout à la fois, multiplie les bonnes idées et cultive l'inconsistance »[40]. Alors que le film est « susceptible de prendre du sens (politique, religieux) », Strauss considère en effet que Jacky au royaume des filles est plutôt une « copie brouillonne d'un élève doué, qui préfère passer pour un cancre que de devenir le premier de la classe » car Sattouf se positionne surtout en « jeune cinéaste déconneur, mal élevé, indomptable » et qu'il reste « à la surface » des sujets qu'il prétend interroger[40]. Pour L'Humanité, Vincent Ostria est sans appel : « Ça amuse cinq minutes parce que la dictatrice est incarnée par Anémone et sa fille par Charlotte Gainsbourg, mais c'est laborieux à la longue »[41]. Ostria conclut que Sattouf est un « brillant auteur de BD » mais « n'a pas l'étoffe d’un metteur en scène »[41].

Pour les revues sur internet, la déception est forte. Film de culte déclare que le film n'est qu'un sketch de Groland étiré sur 90 minutes, que le film est alourdi par une « sous-intrigue à travestissement crypto-homo justifiée avec une relative maladresse » et que l'histoire aurait probablement été mieux réussie en BD[42]. Critikat reproche au film le fait qu'il s'essouffle vite, estiment que « Sattouf réalise un nouveau fantasme pubère, quand le brûlot attendu reste plutôt pépère »[43]. Écran Noir regrette le ton inégal mais salue le dernier plan : « C'est couillu »[44].

Du côté des principaux médias cinéphiliques, c'est plutôt la déception. Dans Positif, Yann Tobin félicite les thèmes traités même s'il note qu'ils sont convenus, ainsi que l'invention du pays et de la langue ad hoc ainsi qu'une distribution bien triée ; mais il est déçu par un film laborieux pour cause de platitude visuelle et de redondance d'effets comiques, regrettant que le long métrage soit loin du mauvais goût de Calmos de Bertrand Blier ou du fantasme de La Cité des femmes de Federico Fellini[45]. Pour les Cahiers du cinéma, Joachim Lepastier loue le pari de la « comédie à univers », mais reste déçu : « le film se retrouve ainsi dans un étrange entre-deux, à peine plus poussé que le sketch surproduit, encore trop loin du conte voltairien »[46]. Il estime que le film est timidement trop proche de la « gender comedy » et pointe le fait que les idées sont là mais qu'elles ne dépassent pas le pitch et ne créent pas un emballement comique, sans oublier les dialogues explicatifs manquant de vigueur, malgré l'idée des noms féminisés, qu'il qualifie de « novlangue »[46]. Tout en soulignant le soin des décors et des costumes, il considère également que la scénographie est maladroite, comme en témoignent les scènes de foules et de bal, trop statiques, et l'architecture du palais, mal exploitée. Mais la critique s'achève en souhaitant que Sattouf poursuive son travail de sape dans la comédie française « bankable »[46].

Dans l'émission Le Cercle, seule Emily Barnett, du magazine Grazia, apprécie le film avec son message sur l'identité sexuelle, mais trouve le côté comique « patapouf »[47]. Les autres critiques sont déçus, malgré l'humour, le style du film ou son côté bande dessinée ne plaisant pas[47]. François Bégaudeau, de Transfuge, affirme que le sous-texte sur la dictature pseudo-Ceausescu / Corée du Nord surcharge et parasite le film[47]. Éric Neuhoff, du Figaro, estime que même les pires films de Jean Yanne fonctionnent mieux[47]. Philippe Rouyer, de Positif, déclare qu'il aurait fallu un Wes Anderson pour sublimer l'imagerie et que les moments « héroïques » du film (citant la masturbation devant la colonelle) n'empêchent pas le ratage du film, à la manière de Calmos de Bertrand Blier[47].

Box-office

Jacky au royaume des filles est un échec en salles[15] - [16]. En France, le film réunit un total d'environ 119 000 entrées sur un total de 201 copies distribuées[16] (d'autres sources indiquant un peu plus de 118 000 entrées[48] ou seulement 110 000[14]), dont au moins 58 000 à Paris[14]. Par comparaison, le précédent film de Riad Sattouf, Les Beaux Gosses, avait frôlé le million d'entrées[37]. Lors de sa première semaine d'exploitation, Jacky au royaume des filles attire près de 79 000 spectateurs, dont plus de 35 000 sur Paris[14].

Outre les projections lors de plusieurs festivals internationaux, le film est très peu exploité à l'étranger. Dans les pays francophones, il ne comptabilise qu'environ 1 300 entrées en Belgique et 750 en Suisse[48]. Il obtient de meilleurs résultats en Allemagne (plus de 9 700 entrées[48]), en Russie (17 500[49]) et au Royaume-Uni (plus de 18 000[48]).

Les recettes totales de l'exploitation en salles sont estimées à plus de 840 000 dollars dans le monde[14], à 760 000 euros en France[16] et 86 449 dollars en Russie[49]. En France, le ratio entre les recettes du distributeur et le budget est évalué à 4,1, faisant du film l'un des moins rentables du cinéma français sur l'année 2014[16]. La rentabilité mondiale est estimée à 8 %[14].

Plus tard, Riad Sattouf se dit déçu par le mauvais score commercial, plus que par les critiques mitigées[50], mais surtout « blessé » par le désintérêt[51], car il affirme que « l'essentiel, c'est l'exploration du thème [...] de l’identité sexuelle »[50]. Le réalisateur estime même que l'échec peut s'expliquer par « un contexte de crispation générale », au moment des débats sur le mariage homosexuel en France, conduisant le film à être détesté à la fois par les féministes et les anti-féministes[51]. Sattouf s'est alors recentré sur la bande dessinée, publiant la même année le premier tome de sa série autobiographique à succès L'Arabe du futur[51]. Il n'abandonne toutefois pas le cinéma car il fonde en une nouvelle société de production avec Florence Gastaud (ex-déléguée générale de l'ARP) et Michel Hazanavicius : Les Compagnons du cinéma[52]. Pour sa part, Vincent Lacoste, déçu aussi par l'échec du film, affirme malgré tout : « Mieux vaut qu'il soit réussi et qu'il ne marche pas plutôt que le contraire »[21]

Exploitation en vidéo et à la télévision

Le DVD et le Blu-ray du film, édités par Pathé, sortent le [7]. Ils proposent trois suppléments : un making-of de 33 minutes, un commentaire audio de Riad Sattouf et Vincent Lacoste, et une galerie de photos[53].

Le film est diffusé pour la première fois à la télévision le après 23 h sur Canal+ Cinéma[54], puis le après 22 h sur Canal+[55] - [n 13].

Sa première diffusion sur une chaîne gratuite a lieu le sur France 2 à deux heures du matin[56] - [n 13]. Dans une chronique sur France Inter, Sonia Devillers analyse ce choix de programmation de la chaîne publique : selon elle, après l'émission Cinéma de minuit (diffusée sur France 3), France Télévisions invente le « cinéma de 2 heures du matin »[57]. Évoquant aussi les diffusions de La grande bellezza et Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) lors des deux semaines précédentes, elle fait l'hypothèse qu'un tel créneau ait pu être choisi pour diffuser des films coproduits par France 2 qui n'ont pas assez de potentiel d'audience pour la première partie de soirée[57]. En fait, les chaînes hertziennes ont une obligation de diffusion des films qu'elles coproduisent et il est assez courant que des créneaux confidentiels soient utilisés pour des films ayant connu un échec en salles, comme ce fut par exemple le cas pour La Croisière[58], Le Baltringue[59] ou encore La Ligne droite[60]. C'est même une stratégie courante pour respecter le quota des productions françaises à diffuser, moins populaires à l'audience que les films américains[61].

Le film est rediffusé le en première partie de soirée sur TFX[62].

Analyse

Réflexions sur les différences et les inégalités entre hommes et femmes

Riad Sattouf souhaite « rire de la domination masculine », à la manière dont il le fait déjà dans ses bandes dessinées[8], par exemple dans Pascal Brutal où il a déjà interrogé les stéréotypes de genre et le conditionnement social sur ces aspects[11]. Son film critique donc à la fois le patriarcat, la virilité et « la glorification de la famille »[9]. Il décrit la famille comme « une entrave à la liberté de jouir »[10]. Il a donc « transféré aux femmes le pouvoir des hommes, pour montrer dans quel monde foldingo nous vivons »[9]. Les comportements de type machiste sont ainsi attribués aux personnages féminins[41]. Dans la société gynocratique et fascisante de Bubunne, la soumission des hommes atteint visuellement son paroxysme lorsqu'ils portent une laisse autour du cou, symbole d'un corps qui appartient à quelqu'un d'autre[9]. Sattouf affirme sa volonté de « conduir[e] en douceur [les spectateurs] à penser aux rôles des hommes et des femmes dans la société »[8]. Il estime nécessaire que les hommes « réalisent qu’ils ne sont pas obligés de se comporter en macho » et pense qu'il n'y a « pas de défi plus grand et absolu que l’égalité des sexes »[63]. Aurélien Ferenczi souligne que le film « brocarde, plus largement, la bêtise de ceux qui hiérarchisent les sexes, dans quelque sens que ce soit »[35].

.jpg.webp)

Les tenues des personnages masculins font penser aux hijabs[37] - [41], voire aux abayas[19] - [64] ou aux burqas[38] - [65], mais Sattouf considère qu'elles s'inspirent tout autant des voiles musulmans que des « tenue des bonnes sœurs » et des « couleurs des moines bouddhistes »[13], avec la volonté de « noyer les références »[10]. Le réalisateur dit ne pas avoir « voulu parler spécifiquement du monde musulman », affirmant qu'il aurait abordé le sujet « directement » s'il avait voulu se focaliser sur cela, à la manière dont il l'a fait dans sa bande dessinée Ma circoncision[11]. Il évoque ses grands-mères, l'une bretonne, l'autre syrienne, qui avaient « une vie très semblable » et « les mêmes rôles sociaux », ce qui n'a donc, selon lui, « rien à voir avec une culture ou une religion »[11]. Plus largement, Sattouf fait remarquer que « la religion, le langage et la politique sont autant d'instruments de domination d’un sexe sur l’autre »[13]. Il affirme en outre que « la fin du film empêche toute instrumentalisation »[13]. À l'opposé, les personnages féminins, vêtus d'uniformes militaires et de pantalons d'équitation, font preuve d'un comportement strict et viril[19].

Riad Sattouf a aussi eu la volonté de se moquer « des codes du cinéma patriarcal » en ridiculisant « les scènes d’action potentiellement spectaculaires », comme avec la fuite à dos de poney et la poursuite au sein du palais[13]. Il procède aussi à une exagération du bruitage des armes à feu pour mieux s'en moquer[13].

Le réalisateur s'interroge aussi sur la sexualité, montrant que, dans une société inégalitaire où l'acte sexuel sert avant tout à la reproduction, cela génère de la frustration[36]. Il estime qu'« il n’y a pas de révolution sans explosion de la liberté sexuelle »[10]. D'autre part, dans la scène du bal des prétendants, les personnages ressemblent à des spermatozoïdes, Sattouf s'interrogeant sur ce qui fait l'identité masculine : « cent millions de trucs essaient pour un seul qui réussit »[9]. Pour le réalisateur, « c'est à la fois hyper-émouvant et désespérant » car un spermatozoïde « doit tenter le tout pour le tout, c'est inscrit en lui, il gigote comme un malade, il se lance, même si c'est vain, même s'il n'a statistiquement aucune chance de réussir »[9]. Pour Sattouf, cette scène « rappelle aussi les boîtes de nuit, avec les mecs qui dansent tous autour de la même fille »[10].

Une dystopie sur le pouvoir politique et religieux

Le film tient aussi de la dystopie[35]. Riad Sattouf dit avoir « une fascination pour les régimes totalitaires »[13]. La société qu'il a imaginée rappelle autant la Syrie, où Sattouf a vécu, que la Corée du Nord[35], l'Iran[10] et les anciens pays communistes[12] (le réalisateur précisant que la Syrie dans laquelle il a vécu ressemblait plus à un pays communiste que musulman[10]). La bouillie qui sert d'alimentation pour tous les habitants de Bubunne « représente la pensée unique du régime, le refus de se nourrir d'autres sources d'inspiration »[13]. En outre, la « grande bouilleuse » peut aussi être vue comme une allégorie de l'industrie agroalimentaire[36]. L'omniprésence de la télévision fait également penser à la société dystopique du roman 1984[19].

Pour le langage, Sattouf part du constat que c'est un instrument de domination et qu'en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin[66]. Il crée des néologismes à la manière de la novlangue de George Orwell[9] - [66]. Il féminise des mots qui sont importants ou qui représentent l'autorité dans la société gynocratique de Bubunne (par exemple « blasphèmerie », « voilerie » ou « argenterie ») et masculinise au contraire des mots associés à quelque chose de dégradant ou de ridicule (comme « culottin », « merdin », « salopure » ou « laisson »)[12] - [13] - [36] - [66]. Pour le mot « forêterie », Sattouf explique avoir conservé le féminin car la forêt est symboliquement « le domaine de l'inconscient » et la société bubunne est « terrorisée par son inconscient »[1]. Le film donne aussi un poids nouveau au mot « couillon », utilisé par les personnages féminins pour désigner les hommes, notamment leurs maris, alors que l'expression « grand couillon » est utilisée pour qualifier le futur mari de la Colonelle[66]. Ainsi, Sattouf explique que ce mot revêt « un sens terrifiant dans cette société » car il est « l'expression hautaine de la domination des femmes »[66]. Selon lui, cela illustre « le relativisme culturel, c'est-à-dire la différence de sens que chacun accorde au même mot selon son pays »[66]. Concernant le nom du pays, Riad Sattouf souligne : « Bubunne, c'était le mot le plus nulnul et concon que je pouvais trouver »[1]. Il a ainsi la volonté de sacraliser un mot pourtant ridicule, pour se moquer du concept de relativisme culturel[1].

Le réalisateur crée également un « alphabet bubunne » qui uniformise la façon d'écrire et revêt un aspect violent et effrayant à la manière de l'écriture gothique[12]. Il a fait appel pour cela à la graphiste Fanette Mellier[10], qui s'est inspirée à la fois des toiles d'araignée[66], des coiffes tressées et de plusieurs alphabets non latins comme le russe ou le grec[4]. Selon Fanny Mellier, la volonté était « d'insuffler de l'étrangeté dans certaines lettres, afin que les mots paraissent « non-familiers » (tout en restant lisibles) », alors que « les terminaisons arrondies de la typographie renvoient quant à elles à une dimension plus humoristique et vernaculaire »[4]. La forme de ces lettres peut aussi faire penser au brouillage des ondes dans un pays où la télévision sert la propagande[3].

Riad Sattouf crée également toute une symbolique pour la société fictive de Bubunne, en travaillant aussi avec Fanette Mellier pour l'identité graphique[4]. Il choisit le cheval comme « vecteur de sacré » parce que cet animal « est reconnu comme étant très limité intellectuellement mais en même temps, il dégage une sensation de force et de virilité intense »[13]. Il précise que « dans toutes les cultures, le cheval est le symbole de la vigueur masculine »[1]. Il dit aussi avoir voulu « détourner ce symbole, de jouer avec la figure équestre - qui est souvent considérée comme la plus grande conquête de l’homme »[13]. Ainsi, les femmes du film sont associées à « des juments blanches géantes et télépathes » alors que les hommes sont représentés par « des poneys nains tout crottés, avec un sexe qui traîne par terre »[1].

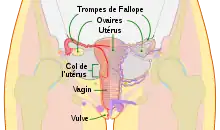

Le drapeau de Bubunne est constitué de deux têtes de juments rouges sur fond bleu et blanc[1], leur lien à la base du cou permettant d'imaginer une forme globale similaire à l'appareil reproducteur féminin[65].. En reprenant les couleurs du drapeau de la France, Sattouf exprime sa volonté de se détacher de « la sempiternelle référence au régime nazi, noir sur fond rouge »[1]. Il dit avoir été « frappé », durant la campagne de l'élection présidentielle française de 2012, par la « marée de petits drapeaux français » brandis par les partisans de Nicolas Sarkozy lors d'un rassemblement au Champ-de-Mars, qui lui avait donné l'impression d'un « message subliminal de pensée unique »[1].

Pour expliquer son choix de créer une « religion propre à Bubunne », le réalisateur évoque l'« instrumentalisation de la foi pour servir l'intérêt d'un dictateur », qu'il a notamment connue en Syrie lorsque le pays était un allié des Soviétiques[13]. Plus généralement, Sattouf se « moque ici du bigotisme, de la superstition »[63]. Il souligne les conséquences du totalitarisme politico-religieux à travers ses personnages qui « sont en circuit fermé, sans ouverture vers le monde »[63]. Il note que « dans chaque système de croyance, il convient de voir qui sont les riches qui profitent de l’ignorance des masses »[63].

Critiques concernant le propos du film et son efficacité

Le propos de Riad Sattouf et l'efficacité de ses choix artistiques ont été tantôt applaudis tantôt questionnés, notamment au sujet de la démarche ouvertement féministe du réalisateur.

Aurélien Ferenczi, dans Télérama, salue la « présentation hilarante des modes de vie des masses opprimées », qui fait appel à « un rire grinçant quand surgit l'effet miroir : l'asservissement des hommes rappelle la condition des femmes sur une bonne partie du globe »[35]. Dans L'Avant-scène cinéma, Yves Alion et René Marx affirment que le film « remet en cause le sexisme avec une radicalité inédite, grâce à la force voltairienne de son paradoxe » et qu'« un style s’invente sous nos yeux »[10]. Selon eux, « comme il vise à faire rire en inversant les pires modèles de l’oppression patriarcale et totalitaire, il fait finalement très peur à son spectateur »[10]. Sur Rue89, Béatrice Moreno souligne que le spectateur « ne peut ressortir indemne de cette expérience d'inversion des genres aussi inventive »[36]. Selon elle, « le sous-titre du film eût pu être « la guerre des sexes n'aura pas lieu[n 14] » comme une prophétie réjouissante, un idéal fantasmé »[36]. Dans Les Inrockuptibles, Jacky Goldberg salue l'efficacité du dispositif choisi par le réalisateur : « le retournement des conventions sexistes contre ceux qui en usent habituellement produit ainsi une puissante fascination, un trouble authentique chez le spectateur » et « démonte habilement les rouages de la domination »[37].

Dans Cheek Magazine, Myriam Levain est plus mitigée, estimant que la dénonciation de « l'ignorance qui sous-tend tout assujettissement » empêche toute « compassion pour les personnages masculins » et qu'on a même tendance à se moquer du sexe opprimé[64]. Elle considère aussi que les néologismes des dialogues donnent l'impression que donner « le pouvoir aux femmes n'[est] rien d’autre qu’une vaste blague »[64]. Elle se demande enfin si le réalisateur n'a pas tendance à dénoncer « davantage le totalitarisme que la misogynie »[64]. Toutefois, Levain parle d'un « film ovni qui pousse à la réflexion », notamment sur le viol, le harcèlement, l'obsession du mariage pour les personnes du sexe infériorisé ou encore la répartition des tâches ménagères, et plus largement dans « sa dénonciation de la pensée unique sous toutes ses formes »[64].

Le site Le cinéma est politique est bien plus sévère, voyant dans le film une « apologie de la phallocratie » car « ses procédés renforcent plutôt les dysfonctionnements propres aux représentations des femmes, d'autant plus amplifiés qu'ils sont prétexte à un déferlement comique établi au détriment de celles-ci »[65]. Cet avis s'appuie par exemple sur les scènes d'abus sexuel de la part de Corune et de la Chérife car « les deux agresseuses n’entrent pas dans le stéréotype de la beauté féminine – ce qui corrobore l’idée selon laquelle une femme à l’écran ne peut pas être belle et drôle », ou encore sur le personnage de Julin qui sait cultiver les légumes et valide « sans complexe l’idéologie dominante qui veut que les femmes entre elles demeurent ignorantes »[65]. L'article regrette aussi que le choix des costumes « réactive un fantasme raciste et islamophobe très actuel qui attribue aux Musulmans les mesures les plus régressives envers les femmes et les homosexuels », que « le film glisse de la lesbophobie à une glorification de l'homophilie la plus classique », que plusieurs aspects suggèrent « le potentiel castrateur des femmes » et que le dispositif de renversement et d'opposition entre les sexes ne fait que mettre en avant les « reproches fréquemment adressés au féminisme, accusé de contester et de vouloir ébranler l'ordre du monde »[65].

Sur son site, le collectif Les mots sont importants juge également que le film « ne fait que conforter, plutôt que bousculer, les préjugés - et nous laisse avec l’agréable idée que le sexisme et le racisme existent, mais bien loin de nos contrées »[3]. Cette analyse déplore notamment que l'inversion des sexes « assure plutôt la permanence de la grille elle-même, présentant l’insurrection comme la reproduction légèrement aménagée du même »[3].

Style du film

.jpg.webp)

Outre son aspect dystopique, le film se réapproprie les codes du conte de fées[8], en détournant surtout Cendrillon[12]. Isabelle Regnier estime que cette relecture est « passée au filtre des théories des philosophes Michel Foucault et Judith Butler »[19]. Le choix du conte tient dans la capacité de ce genre à instruire et faire réfléchir à travers une histoire imaginaire, tout en permettant plusieurs grilles de lecture selon les théories de Bruno Bettelheim[36]. Son côté conte philosophique a valu au film d'être comparé aux écrits de Voltaire[9] - [34] - [3]. Le scénario est également un apologue qui utilise l'absurde comme technique d'argumentation[9]. Dans Le Nouvel Observateur, Alexandre Boussageon rapproche le prénom du personnage principal de Jacques Derrida, philosophe de la déconstruction dont Jackie était le vrai prénom[9]. Dans sa façon de dénoncer par le rire, le film tient aussi de la farce, dans la lignée de Molière[36] ainsi que de l'humour burlesque[35] - [38]. Boussageon compare aussi le ton humoristique à ceux de Jean Yanne et de Groland[9]. Riad Sattouf dit avoir voulu utiliser « différents registres comiques », y compris le « rire de malaise » comme dans la scène du viol[1]. L'utilisation des chevaux a également été mise en parallèle avec la domination équine des Houyhnhnms sur les Yahoos dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift[3].

Plusieurs films ont été cités par les critiques pour décrire le film de Riad Sattouf. Dans Les Inrockuptibles, Jacky Goldberg le compare à ceux de Jacques Demy : « l’homme enceint de L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, le conte détourné à la Peau d’âne, les femmes guerrières de Lady Oscar »[37]. Alexandre Boussageon considère que les « pieuses voileries blanches rappellent la profane panoplie des gamètes de Woody Allen dans Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe »[9]. Isabelle Regnier rapproche aussi le film des univers de Tex Avery et de Charlie Chaplin[19].

Personnages

Comme le film détourne Cendrillon, les personnages représentent en partie ceux du conte. Si Jacky est Cendrillon et la Colonnelle le prince, le personnage de Brunu incarne celui de la marâtre alors que Vergio et Juto sont un pendant des belles-sœurs de Cendrillon[36]. Julin fait figure de marraine-fée pour Jacky et des légumes permettent d'accéder au palais[1] - [10]. Jacky reprend, de façon détournée, les attributs et caractéristiques de Cendrillon : il fuit le bal lorsque son déguisement est découvert, et la perruque remplace les pantoufles[10] - [1]. Selon Riad Sattouf, Jacky et Cendrillon ont tous deux quelque chose de « collabo » : lorsque Jacky « prend conscience de la réalité qu’il ne comprenait pas, et même quand il provoque la révolution sans le faire exprès, il continue à être un collabo malgré tout »[10]. Le réalisateur décrit son personnage comme étant conservateur car il a « beaucoup de mal à changer » et « ne se rebelle pas contre la famille »[10].

Dans Libération, Éric Loret voit dans le personnage de la Générale « une sorte de Pinochet féminin qui flingue dans tous les coins, provoquant la suspension de la satire par le grotesque, le boiteux, l'éhonté », alors que la Colonelle est une « lesbienne, limite frigide, entourée de garçons qui font des rêves de princesse »[11]. Dans Le Nouvel Observateur, Alexandre Boussageon trouve que « Noémie Lvovsky, sanglée dans son bel uniforme, ressemble à Zlatan Ibrahimovic », et il surnomme la Générale « Big Mother »[9], en référence au « Big Brother » du roman 1984. Béatrice Moreno, sur Rue89, compare en outre Anémone, « totalement déjantée », à Charlie Chaplin dans le rôle-titre du Dictateur[36].

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Cinémathèque québécoise

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Dessins préparatoires de Riad Sattouf dans un article du site de Télérama publié le

Notes

- Malgré le titre du film, les personnages de la Générale et de la Colonelle parlent de république et non de royaume. Toutefois le nom varie : la Générale parle de « République populaire et démocratique de Bubunne » dans son discours du début, alors que sa fille inverse le nom dans le discours final : « République démocratique et populaire de Bubunne ».

- La principale productrice, Anne-Dominique Toussaint, est belge, mais sa société, Les Films des Tournelles, est une société française basée à Paris.

- Marina Kulumbegashvili est la première assistante mise en scène de l'équipe géorgienne.

- Nikoloz Avaliani, parfois crédité sous le nom d'Avi Liani, est l'un des producteurs exécutifs de l'équipe géorgienne.

- Giorgi Ramishvili est le directeur de production de l'équipe géorgienne.

- Riad Sattouf raconte en détail cette anecdote dans le deuxième tome de sa bande dessinée autobiographique L'Arabe du futur.

- Les sources évoquent le terme de « palais de Gori » pour désigner l'actuel hôtel de ville.

- Le sigle BGM signifie « Background music ». Il s'agit donc ici d'une musique de fond provenant de la bande originale de la série animée Saint Seiya.

- Les mois sont donnés à titre indicatif pour avoir un aperçu de l'ordre chronologique de projection du film. Les dates précises ne sont pas toujours disponibles dans les sources.

- French Cinema Now est un festival organisé par le Festival international du film de Seattle à une autre période que le festival principal.

- Notons que la pertinence de l'expression « théorie du genre » est contestée et que cette expression est généralement employée soit par méconnaissance du concept de genre et des études sur celui-ci, soit par volonté de s'opposer à cette notion. Pour plus d'explications, voir l'article « Genre (sciences sociales) ».

- Il est probable que l'insistance de Jacky Goldberg sur le choix du titre soit une facétie de sa part, due au fait qu'il se prénomme lui-même Jacky.

- L'Inathèque, qui conserve l'historique de tous les programmes télévisés des chaînes hertziennes françaises depuis 1995, dont la diffusion des longs métrages, permet de vérifier la manière dont a été programmé un film. Pour Jacky au royaume des filles, la base de données récapitule 35 diffusions, dont 34 sur les chaînes du Groupe Canal+. Voir Formulaire de recherche de l'Inathèque.

- Béatrice Moreno détourne là le titre de la pièce de théâtre La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux.

Références

- Mathilde Blottière, « Riad Sattouf : “L’intrigue de ‘Jacky’ suit toutes les étapes de ‘Cendrillon’ », sur telerama.fr, .

- Amélie Tsaag-Valren, « Quand le cheval prédit l'avenir… », sur cheval-savoir.com (consulté le ).

- « L’enfer (totalitaire et sexiste), c’est heureusement ailleurs plutôt qu’ici », sur lmsi.net, .

- « Bubunne », sur fanettemellier.com (consulté le ).

- « Jacky au royaume des filles », sur georgeskafian.com (consulté le ).

- (en) Etan Vlessing, « Riad Sattouf's 'Jacky in the Kingdom of Women' to Open Fantasia Festival », sur hollywoodreporter.com, .

- « Jacky au royaume des filles », sur dvd.fr (consulté le )

- Caroline Vié, « « Jacky au royaume des filles », le retour de Riad Sattouf », sur 20 Minutes, .

- Alexandre Boussageon, « "Jacky au royaume des filles": plus fort que les Femen ! », sur nouvelobs.com, .

- Yves Alion et René Marx, « Entretien avec Riad Sattouf à propos de son film Jacky au royaume des filles », L'Avant-scène cinéma, no 610, , p. 144-149 (lire en ligne).

- Eric Loret, « Riad Sattouf : «j’ai dit à Vincent qu’il était nul, et là, il a pleuré» », sur liberation.fr, .

- « Jacky au royaume des filles - Anecdotes », sur Allociné (consulté le ).

- Alexis Ferenczi, « PHOTOS. "Jacky au royaume des filles": entretien avec Riad Sattouf », sur huffingtonpost.fr, .

- « Jacky au royaume des filles », sur jpbox-office.com (consulté le ).

- « Box-office janvier-avril 2014 : Les 20 films au-dessus du million d’entrées », sur destinationcine.com, .

- « Bilan 2014 du box-office français – Partie 1 : les films français les moins rentables », sur leboxofficepourlesnuls.com, .

- Fabien Lemercier, « Riad Sattouf plonge Jacky au royaume des filles », sur cineuropa.org, .

- (en) Filming Locations sur l’Internet Movie Database.

- Isabelle Regnier, « Riad Sattouf inverse les rôles », M, le magazine du Monde, (lire en ligne).

- (en) Technical Specifications sur l’Internet Movie Database.

- Bruno Deruisseau, « 2014 vue par Vincent Lacoste : "Je suis tombé instantanément amoureux de Rosamund Pike" », sur lesinrocks.com,

- « Jacky au royaume des filles" », sur cinezik.org (consulté le ).

- (en) Jacky au royaume des filles sur l’Internet Movie Database

- (en) « Jacky au royaume des filles », sur iffr.com (consulté le ).

- (en) « MovieZone Award », sur iffr.com (consulté le ).

- « Jacky au royaume des filles », sur festivalfilmfrancophone.gr (consulté le ).

- (en) « Jacky in the Kingdom of Women », sur titanicfilmfest.hu (consulté le ).

- « CoLCoA Edition 2014 », sur unifrance.org (consulté le ).

- « Jacky in the Kingdom of Women », sur miff.com.au (consulté le ).

- (en) « Announcing The First Wave Of Fantastic Fest 2014! », sur fantasticfest.com, .

- (en) « French Cinema Now in Seattle », sur frencheducation.org (consulté le ).

- « Le Cinéma français aujourd'hui au Kazakhstan Edition 2015 », sur unifrance.org (consulté le ).

- (en) « 2015 Festival program », sur sacramentofrenchfilmfestival.org (consulté le ).

- « Jacky au royaume des filles - Critiques Presse », sur Allociné (consulté le ).

- Aurélien Ferenczi, « Jacky au royaume des filles », sur telerama.fr, .

- Béatrice Moreno, « « Jacky Au Royaume des Filles » Amour, sexe et pouvoir, ou quand l’homme devient un objet sexuel. », sur Rue89, .

- Jacky Goldberg, « Jacky au royaume des filles : Riad Sattouf démonte les rouages de la domination », sur lesinrocks.com, .

- Isabelle Regnier, « « Jacky au royaume des filles » : un jeu burlesque de permutation des genres », sur lemonde.fr, .

- François-Guillaume Lorrain, « "Jacky au royaume des filles" : Riad Sattouf met le monde à l'envers », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- Frédéric Strauss, « Jacky au royaume des filles », sur telerama.fr, .

- Vincent Ostria, « Jacky au royaume des filles », sur humanite.fr (consulté le ).

- « Le Paradis des mauvais garçons », sur Film de culte,

- Antoine Oury, « Dystopitres : Jacky au royaume des filles », sur Critikat,

- « Le Pays de la peur : une comédie génitale », sur Écran Noir,

- Yann Tobin, « Jacky au royaume des filles », Positif, no 636, , p. 41

- Joachim Lepastier, « Jacky au royaume des filles », Cahiers du cinéma, no 697, , p. 36-37

- « Le Cercle : Jacky au Royaume des Filles » [vidéo], sur Canal +

- (en) « Jacky au royaume des filles », sur lumiere.obs.coe.int (consulté le ).

- (ru) « Джеки в царстве женщин », sur kinopoisk.ru (consulté le ).

- François Lestavel, « "La BD ce n'est pas seulement pour les enfants" », sur parismatch.com,

- Jacques Braunstein, « Riad Sattouf : sa vie est un roman (graphique) », sur gqmagazine.fr,

- Laure Croiset, « Ce que l'on sait du Redoutable, le prochain film de Michel Hazanavicius », sur challenges.fr, .

- Franck Brissard, « Jacky au royaume des filles : le test complet du Blu-ray », sur dvd.fr,

- Laura Boudoux, « TV : ce soir, on rit des stéréotypes devant Jacky au royaume des filles », sur elle.fr,

- « En février, Canal + met le cinéma français dans tous ses états », sur canalplus.fr,

- « Jacky au royaume des filles », sur france2.fr (consulté le )

- Sonia Devillers, « Et France 2 inventa le cinéma de 2h du matin » [audio], sur franceinter.fr,

- « TF1 recale le film inédit La croisière en pleine nuit », sur programme-television.org,

- « TF1 va diffuser Le Baltringue avec Vincent Lagaf' en pleine nuit », sur Ozap.com,

- « La Ligne droite », contenu visible pour les inscrits, sur Unifrance.org

- « Télévision : comment les chaînes gaspillent des millions dans des films diffusés en pleine nuit », sur BFM,

- « « Jacky au royaume des filles », sur TFX : quand le héros se rêve en Cendrillon », sur Le Monde.fr,

- Mehdi Omaïs, « Riad Sattouf : "Jacky est une Cendrillon inversée" », sur metronews.fr, .

- Myriam Levain, « Le film de Riad Sattouf sert-il la cause des femmes? », sur cheekmagazine.fr, .

- « Jacky au royaume des filles : Jacky et l’apologie de la phallocratie », sur lecinemaestpolitique.fr, .

- Susie Bourquin, « Jacky au royaume de la novlangue », sur europe1.fr, .