Antiféminisme

L'antiféminisme est une idéologie caractérisée par la croyance que le féminisme serait un mouvement dépassé et néfaste, il s'incarne notamment à travers l'opposition aux mouvements ou aux approches féministes.

Définitions

Selon Mélissa Blais, sociologue québécoise[alpha 1], « l’antiféminisme est un contre-mouvement qui s’oppose au mouvement féministe et cherche à faire obstacle à l’émancipation des femmes[2]. »

Michael Kimmel, sociologue américain spécialisé en études de genre, définit l'antiféminisme comme « l'opposition à l'égalité des femmes ». Selon lui, les membres de ce mouvement s'opposent à « l'entrée des femmes dans la sphère publique, la réorganisation de la sphère privée, le contrôle des femmes sur leur corps et les droits des femmes en général ». Kimmel écrit en outre que leur argumentation repose sur des « normes religieuses et culturelles » tandis que leurs partisans avancent leur cause comme un moyen de « sauver la masculinité de la pollution et de l'invasion ». Ils considèrent la « division traditionnelle du travail selon le sexe comme naturelle et inévitable, peut-être aussi divinement sanctionnée[3]. »

Selon Marie Devreux et Diane Lamoureux, l'antiféminisme est décrit comme un ensemble de réactions au progrès social en faveur de l’émancipation des femmes, qui s'appuie sur l’idée que les inégalités de genre ont disparu et qu'en conséquence le féminisme contemporain est dépassé et combat des objectifs déjà atteints et crée de nouvelles inégalités à l’encontre des hommes[4]. Il englobe une déclinaison de discours et d'actions dans différents domaines (politique, religieux, culturel, social, etc.)[4].

Mélissa Blais et le politologue Francis Dupuis-Déri écrivent, en 2012, qu'un aspect particulier de l'antiféminisme se développe sous la forme du masculinisme, dont « le discours affirme que les hommes sont en crise à cause de la féminisation de la société (en)[5] ». Ces deux chercheurs déclarent : « il apparaît tout à fait ridicule (et scandaleux) d’affirmer que le féminisme-est-allé-trop-loin [sic] et que les hommes sont aujourd’hui sous le contrôle des féministes en particulier et des femmes en général »[6].

L'antiféminisme est motivé par la croyance que les théories féministes du patriarcat et des désavantages subis par les femmes dans la société sont incorrectes ou exagérées[7] - [8]; ou motivé par une opposition générale aux droits des femmes[3] - [9] - [10] - [11].

Le terme « antiféministe » est également utilisé pour décrire des figures féminines publiques en raison de leur opposition à certains ou à tous les éléments des mouvements féministes, bien que certaines se définissent elles-mêmes comme féministes[12]. Des écrivaines féministes d'étiquette, telles que Christina Hoff Sommers, Jean Bethke Elshtain, Katie Roiphe et Elizabeth Fox-Genovese, s'identifient ainsi à ce terme[13] - [14]. Pour Miya-Jervis et Zeisler, il s'agit plutôt de « féministes rétrogrades, des femmes qui se sont senties libres de revendiquer l'étiquette « féministe » alors même que leurs livres accusaient le mouvement de ruiner la vie des femmes et de ruiner le plaisir de tout le monde », qui ont accaparé l'attention de la presse et été proclamées porte-paroles des féministes, tandis que les vraies féministes travaillaient dans l'ombre[15].

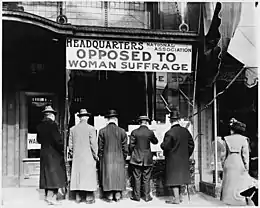

Dans les années 1908, des Londoniennes fondent la Ligue nationale anti-suffrage des femmes (en), faisant campagne contre le suffrage féminin aux élections parlementaires, mais non contre celui aux élections locales et municipales[16]. Le mouvement compte 104 antennes dans le pays en 1910. À cette date, il fusionne avec son équivalent masculin (en) pour former la National League for Opposing Woman Suffrage. La loi Representation of the People Act 1918 y met fin en donnant le droit de vote à certaines femmes[17], étendu de façon égalitaire par la Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928 (en).

Arguments historiques antiféministes

Appels à la nature et à la volonté divine

L’antiféminisme né au milieu du XIXe siècle est un contre-mouvement de pensée et d’action qui s’oppose au féminisme et qui puise son inspiration dans une misogynie historique[18]. Il trouve sa justification dans la défense de la tradition à travers un discours différencialiste sur les sexes selon lequel les fonctions sociales hiérarchisées et complémentaires des hommes et des femmes seraient prescrites par leurs natures spécifiques et/ou la volonté divine[18].

Dans ce discours, la sphère publique est par nature réservée aux hommes et la sphère privée, où s'accomplissent les fonctions féminines (économie familiale, éducation…), aux femmes[19].

Tout changement est interprété comme dangereux pour l’ordre social et l’avenir de l’humanité[18].

S'il repose sur une structure relativement stable, le discours antiféministe s'est recomposé au cours de l'histoire en fonction des enjeux posés par la redéfinition des normes de genre. Ce type de discours est cependant rejeté par la majorité de la communauté scientifique, puisque l'Homme étant un être social[20], les normes qui l'entourent ne sont pas naturelles. Les travaux d'historiens ont confirmé que les rôles attribués aux hommes et aux femmes changent selon les cultures et les époques et les sociologues et les psychologues ont mis en évidence le caractère socialement construit des différences entre le masculin et le féminin[21].

« Nature » des rôles genrés

L’apparition de nouveaux modèles de féminité s’est traduit par l’émergence de discours dénonçant le risque du « chaos sexuel »[22]. Dans les années 1920, la garçonne apparaît comme une « manifestation de l’égoïsme féminin », retardant sous l’influence des féministes l’âge de son premier enfant à des fins de jouissance, contre l’intérêt de la nation qui promouvait une politique nataliste[22].

L'apparition des premières étudiantes à la fin du XIXe siècle a donné naissance au qualificatif péjoratif de « cervelines » pour désigner les femmes qui perdaient selon les masculinistes tout attrait du fait de leurs ambitions intellectuelles[23]. Plus encore, leurs nouvelles dispositions les rendraient responsables d'une destruction de la relation sexuelle, de l'amour et du mariage et tuerait le jeu amoureux[24].

En permettant aux femmes de tenir des rôles sociaux jusque-là considérés comme exclusivement masculins, le féminisme conduirait également pour les antiféministes à une indifférenciation ou à une confusion des sexes ; la masculinisation des femmes ferait ainsi courir un risque aux relations de séduction entre hommes et femmes. Ainsi, le renforcement du pouvoir social des femmes est considéré par des auteurs antiféministes, tels Éric Zemmour, comme un obstacle à la séduction, conçue comme un rapport de force naturellement violent où l’homme devrait tenir le rôle dominant[25].

Stéréotype de la féminité

S’il peut s’appuyer sur la misogynie, l’antiféminisme peut également se faire le défenseur d’une conception de la féminité exclusive de toutes les autres, par exemple en proclamant vouloir « préserver » les femmes de tâches qui seraient contraire à leur « nature ». Ainsi, à la question : « Les mains des femmes sont-elles bien faites pour les pugilats de l’arène publique ? », le sénateur français Alexandre Bérard répondait en 1919, pour s’opposer au droit de vote des femmes, que « Séduire et être mère, c’est pour cela qu’est faite la femme »[26].

C’est pour défendre une conception biologisante des rôles féminins d’épouse et de mère qu’elle estimait impartis par Dieu que Phyllis Schlafly, issue de la droite chrétienne conservatrice, prit aux États-Unis dans les années 1970 la tête d’une puissante campagne publique contre l’Equal Rights Amendment[27]. Son action fédéra le travail de plusieurs organisations féminines antiféministes — comme l’association « Les femmes contre l’égalité » — qui s’étaient formées en réaction au mouvement de libération des femmes[28].

Travail des femmes

L'aspiration de nombreuses femmes à accéder aux professions libérales, dont les plus prestigieuses leur sont alors interdites, provoque à la fin du XIXe siècle l'émergence d'un discours de défense, que les féministes désignent sous le vocable de « masculinisme ». Contre les partisans de la mixité, qui mobilisent des arguments égalitaires et méritocratiques, les « masculinistes » tentent de faire valoir la « spécificité masculine » des professions dont ils entendent interdire l'accès aux femmes[29]. Les avocats mettent ainsi en avant les qualités physiques nécessaires pour défendre son point de vue dans l'arène juridique : prestance, gravité de la voix, improvisation sont autant de caractéristiques présentées comme typiquement masculines et inaccessibles aux femmes[30]. Quelques décennies auparavant, c'est avec des arguments similaires que les opposants américains aux premières oratrices du pays (Fanny Wright, Angelina Grimké...) avaient marqué leur réprobation devant un comportement en rupture avec les qualités attendues d'une lady. L'argumentaire masculiniste est cependant forcé d'évoluer au gré des percées féminines dans des univers autrefois exclusivement masculins. Dans les années 1930, alors que les femmes, admises au barreau, tentent cette fois d'accéder à la magistrature, la plaidoirie est présentée sous un jour nouveau : domaine du sentiment et de l'empathie, présentée comme compatible avec l'univers féminin, elle est construite en opposition à la froide raison du juge, perçue comme intrinsèquement masculine[31].

La résistance du mouvement ouvrier naissant au travail des femmes est également forte, soit qu'il considère que les femmes, moins bien payées, représentent une concurrence sur le marché du travail, soit qu'il y voie une menace pour l’ordre familial. Pierre Joseph Proudhon, dont l'influence est grande sur le mouvement ouvrier français, justifie par l'infériorité naturelle des femmes le principe d'une différenciation sexuée des rôles sociaux, ce qui lui vaut d'être la cible de la féministe Jenny d'Héricourt. Pour défendre l’interdiction du travail des femmes lors du congrès de Genève de l’Association internationale des travailleurs (1866), les mutuellistes proudhoniens arguent qu’il « doit être énergiquement condamné comme principe de dégénérescence pour la race et un des agents de démoralisation de la classe capitaliste »[32].

Les antiféministes les plus virulents dénoncent plus largement le principe même du travail des femmes. Dans les milieux catholiques conservateurs maurassiens, la progression de la participation des femmes à la vie publique était considérée comme un facteur d’affaiblissement de la société ou de corruption morale. Après la défaite française de 1940, les théoriciens de la Révolution nationale vichyste comme Henri Massis ou Jean de Fabrègues faisaient du retour des femmes dans les foyers et du rétablissement d’une culture virile le préalable du redressement du pays[33].

Droit de vote des femmes

De même que le travail des femmes, le droit de vote était désigné par ses opposants comme un danger pour l'ordre social. À l’apogée du mouvement suffragiste aux États-Unis, l’ancien président Grover Cleveland estimait que le droit de vote des femmes bouleverserait « un équilibre naturel si délicatement ajusté d’après les rôles et les limites de chacun [des deux sexes] qu’il [était] impossible de le troubler sans courir le risque d’un danger social »[34]. Quelques décennies plus tard, l'écrivain Philip Wylie estimait dans son essai Generation of Vipers (1942) que les conséquences désastreuses de la crise des années 1930 étaient le résultat des nouveaux droits accordés aux femmes, et en particulier du droit de vote.

En France, le terme d'antiféminisme devient habituel dans la presse peu avant la Première Guerre mondiale, pour désigner une réaction contre le féminisme. Celles et ceux qui se reconnaissaient dans ce mouvement étaient contre l'égalité des droits civiques et politiques ; ils réagissaient également contre l'extension des métiers accessibles aux femmes, extension qui commençait à se manifester. Ces antiféministes étaient souvent des polémistes virulents, et ils appartenaient à tous les milieux politiques et socio-économiques[35]. L'antiféminisme reste particulièrement actif dans les années 1920 et 1930, à travers des polémistes, comme Théodore Joran ou Marthe Borély, dont L'Appel aux Françaises et le Génie féminin français sont des pamphlets contre le suffrage féminin.

Rhétorique réactionnaire

Les chercheuses font souvent appel dans leur description des discours antiféministes aux outils d'analyse fournis par Albert Hischman dans son ouvrage Deux siècles de rhétorique réactionnaire, publié en 1991 et devenu un classique de la sociologie politique[36] - [37]. C'est le cas dans un ouvrage dirigé par Diane Lamoureux, Les antiféminismes. Analyse d’une rhétorique réactionnaire (2015), qui met en évidence l'entrelacement de discours masculinistes d'une part, et de discours transphobes et racistes d'autre part[38]. Ainsi par exemple, un procédé courant de la rhétorique réactionnaire consiste à affirmer l'inutilité du changement social et politique, en vertu de l'axiome d'Alphonse Karr selon lequel « plus ça change et plus c'est la même chose » ; la variante antiféministe de cet argument réactionnaire de l’« inanité » conduit à affirmer « l’impossible égalité dans le couple hétérosexuel »[39].

Arguments contemporains antiféministes

Théorie de la symétrie dans les violences conjugales

Depuis les années 1990, les antiféministes défendent, notamment au Canada, l'idée d'une « neutralité du genre » dans les violences au sein du couple, selon laquelle la proportion de violences contre les hommes aurait été minorée[40]. Ils banalisent le discours selon lequel les femmes seraient aussi violentes que les hommes, tout en tentant de gommer toute allusion au genre dans le vocabulaire utilisé. Selon Molly Dragiewicz, professeur associé en criminologie, les antiféministes n'apprécient pas le lien fait entre violence faite aux femmes et patriarcat ; ils cherchent donc à séparer discussions sur la violence et analyses sur l'inégalité des sexes. Le discours sur les hommes, les femmes et la violence fait au Canada l'objet d'une véritable lutte de pouvoir : « Discourses on women, men, and violence are one location where such struggles are highly visible in Canada[41]. »

Bien que relativement nombreux à faire entendre leur voix[42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48] - [49] - [50] - [51] - [52] - [53] - [54], les auteurs de ces thèses restent, selon Dragiewicz et DeKeseredy, minoritaires dans le monde de la recherche[55].

Par exemple, Don Dutton, chercheur et professeur à l'université de la Colombie-Britannique (UBC), déplore l'impact de ce « paradigme féministe » sur la législation et sur l'issue des litiges familiaux devant les tribunaux[56]. Suivant Dutton, les stéréotypes féministes (gender paradigm) porteraient à croire que la violence conjugale est presque exclusivement le fait des partenaires de sexe masculin, et la violence masculine est d’emblée interprétée comme un instrument pour maintenir le contrôle sur la famille. La violence féminine serait, au contraire, interprétée comme réactionnelle aux efforts de domination masculine. Finalement, les féministes surpondéreraient, d'après lui, le rôle de l'idéologie patriarcale dans la violence familiale au détriment des autres causes[58] : « Various empirically demonstrated etiological contributions to IPV (e.g., learning, attachment, and personality) are ignored, as are correlates of IPV [inter-personal violence] perpetration such as alcohol abuse, depression, reported interpersonal dominance between partners (regardless of gender), and dyadic communication deficits »[53] (p. 3) (traduction : « Diverses contributions étiologiques empiriquement démontrées aux violences interpersonnelles (par ex. : apprentissage, attachement et personnalité) sont ignorées, de même que sont ignorés des corrélats de la perpétration de violences interpersonnelles tels que l'abus d'alcool, la dépression, les liens de domination interpersonnelle entre partenaires (indépendamment du genre), et le déficit de communication dyadique »).

Arguments de Murray A. Straus

Murray A. Straus (en), professeur américain de sociologie, déplore l'obstruction politique et intellectuelle qu'a entraînée, depuis les années 1990, la prédominance de la théorie féministe explicative de la violence conjugale[59]. À la suite de Graham-Kevan, Straus observe que, malgré une masse écrasante de constatations empiriques contraires (« fully documents overwhelming evidence »), les milieux politiques continuent à croire à l'axiome féministe voulant que la domination patriarcale (« « patriarcha dominance » theory of partner violence ») soit l'explication primale de la violence conjugale[60].

Très sévère avec les féministes, aussi bien dans les milieux de la recherche que dans les cercles militants, Straus précise que, selon lui, l'explication principale de cette « obstruction épistémologique » est l'application des féministes à dissimuler, nier ou déformer les résultats des études, voire à user d'intimidation et de menaces, y compris dans les milieux scientifiques : « I believe that the predominant cause has been the efforts of feminists to conceal, deny, and distort the evidence. Moreover, these efforts include intimidation and threats, and have been carried out not only by feminist advocates and service providers, but also by feminist researchers who have let their ideological commitments overrule their scientific commitments. » (p. 227-8) Traduction : « Je crois que la cause prédominante a été les efforts des féministes pour dissimuler, nier et déformer les preuves. Par ailleurs, ces efforts incluent intimidation et menaces, et ont été menés non seulement par des défenseurs féministes et des fournisseurs de services, mais aussi par des chercheurs féministes qui ont laissé leurs engagements idéologiques l'emporter sur leur engagement scientifique. »

Sept tactiques féministes qui s'opposent à « l'objectivité en ce domaine » selon M.A. Straus

Murray A. Straus énumère sept méthodes grâce auxquelles les thèses d'un certain militantisme féministe radical se seraient déployées[61] - [62].

- Dissimulation de données : par militantisme ou par peur de représailles, des chercheurs et chercheuses dissimulent des données qui contrediraient l'axiome féministe.

- Évitement de données : le processus d'investigation est délibérément détourné de façon à éviter que soient enregistrées des données contrevenant à l'axiome. En particulier plusieurs études ne s'adressent qu'à des femmes ou évitent de poser des questions sur les actes violents commis par des femmes.

- Citation sélective : des auteurs ne citent que les sources montrant les perpétrations masculines ou qui alimentent des thèses féministes adjacentes pourtant contredites par une masse de preuves.

- Conclure que les résultats d'études corroborent les croyances féministes alors que ce n'est pas le cas.

- Créer des « preuves par citations » : s'appuyer sur des centaines d'études et de citations publiées dans des revues scientifiques avec comité de lecture, pour valider comme scientifiques des idées désavouées par d'autres[63].

- Entraver des publications : faire obstruction à la publication de données qui contredisent l'axiome féministe, par exemple en refusant de financer des études de victimisation des hommes, ou des études basées sur l'idée que les violences conjugales ne sont pas spécifiquement liées au genre.

- Harceler, menacer et sanctionner les chercheurs qui produisent des preuves empiriques contraires à l'axiome féministe.

Effets de la stigmatisation du féminisme

Danielle Giffort, sociologue à l'université de l'Illinois à Chicago, soutient que la stigmatisation du féminisme créée par les antiféministes a conduit des organisations à adopter un « féminisme implicite », qu'elle définit comme une « stratégie pratiquée par les activistes féministes au sein d'organisations qui opèrent dans un environnement post-féministe dans lequel elles cachent les identités et les idées féministes tout en mettant l'accent sur les angles plus socialement acceptables de leurs efforts »[64]. En raison de la stigmatisation du féminisme, certains militants peuvent prendre les principes du féminisme comme fondement de la pensée et enseigner l'indépendance et l'autonomie des filles et des femmes sans l'étiqueter explicitement avec la marque stigmatisée du féminisme ; c'est le cas par exemple des militants de Girls Rock. Ainsi, la plupart des femmes continuent de pratiquer le féminisme en termes de recherche d'égalité et d'indépendance pour les femmes, tout en évitant l'étiquette de « féministe »[64].

Antiféminisme dans le monde

Arabie Saoudite

En 2019, selon Courrier international, en Arabie Saoudite « une vidéo de la sécurité d’État puis un article de presse avaient affirmé, mardi 12 novembre, que le féminisme allait être considéré comme une forme d’extrémisme, au même titre que l’incitation au terrorisme. Une affirmation rapidement démentie par les autorités, mais qui ne clôt pas le débat[65] - [66]. »

Canada

En décembre 1989, la ville de Montréal (Canada) est frappée par le premier féminicide de masse. Un homme déclarant haïr les « féministes » abat quatorze étudiantes de Polytechnique Montréal[67].

Notes et références

Notes

- Mélissa Blais est professeure associée à l'institut de recherches et d'études féministes (IREF) de l'université du Québec à Montréal[1].

Références

- « Mélissa Blais », sur iref.uqam.ca (consulté le ).

- Mélissa Blais, « L’antiféminisme au Québec », dans L'Encyclopédie canadienne, (lire en ligne).

- (en) Michael S. Kimmel et Amy B. Aronson, Men and Masculinities: A-J, ABC-CLIO, (ISBN 978-1-57607-774-0, lire en ligne).

- Anne-Marie Devreux et Diane Lamoureux, « Les antiféminismes : une nébuleuse aux manifestations tangibles », Cahiers du genre, no 52, , p. 7-22 (lire en ligne)

- Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, « Masculinism and the Antifeminist Countermovement », Social Movement Studies, vol. 11, no 1, , p. 21-39 (ISSN 1474-2837, DOI 10.1080/14742837.2012.640532, lire en ligne, consulté le ) :

« Yet, a particular form of antifeminism has been at work for a number of years, more specifically, masculinism. Its discourse claims that men are in crisis because of the feminization of society […] »

- Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, 2014.

- (en) Michael Flood, Judith Kegan Gardiner, Bob Pease et Keith Pringle, International Encyclopedia of Men and Masculinities, Routledge, (ISBN 978-1-134-31707-3, lire en ligne).

- (en-GB) « Meet the 'Women Against Feminism' », sur BBC News (consulté le ).

- (en) Wilma Pearl Mankiller, Gwendolyn Mink, Marysa Navarro et Gloria Steinem, The Reader's Companion to U.S. Women's History, Houghton Mifflin Harcourt, (ISBN 978-0-618-00182-8, lire en ligne) :

« The two major waves of antifeminist activity coincide with the two waves of the women's rights movement: the campaign to secure female suffrage in the late nineteenth and early twentieth centuries, and the feminist movement of the late twentieth century. In both periods, those holding a traditional view of women's place in the home and family tried to advance their cause by joining with other conservative groups to forestall efforts to extend women's rights. »

- (en) New dictionary of the history of ideas / Vol. 1, Abolitionism to Common sense (lire en ligne) :

« Antifeminism, then, repudiates critiques of male supremacy and resists efforts to eliminate it (often accompanied by dismissal of the idea that change is possible). Note that this definition of antifeminism limits its reference to reactions against critiques of gender-based hierarchies and efforts to relieve the oppression of women »

- (en) Bonnie G. Smith, The Oxford Encyclopedia of Women in World History, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-514890-9, lire en ligne) :

« Reform activity that challenged either the subordination of women to men or the patriarchal limitation of women's status provoked an antifeminist response that included an intellectual and political campaign to halt progress toward women's rights and equality. »

- Rhonda Hammer, « Anti‐Feminists as Media Celebrities », Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, vol. 22, no 3, , p. 207–222 (ISSN 1071-4413, DOI 10.1080/1071441000220303).

- Judith Stacey, « Is Academic Feminism an Oxymoron? », Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 25, no 4, , p. 1189–1194 (ISSN 0097-9740, DOI 10.1086/495543, lire en ligne, consulté le ).

- Elizabeth Kamarck Minnich, « Feminist Attacks on Feminisms: Patriarchy's Prodigal Daughters », Feminist Studies, vol. 24, no 1, , p. 159–175 (ISSN 0046-3663, DOI 10.2307/3178629, lire en ligne, consulté le ).

- Lisa Miya-Jervis et Andi Zeisler, BITCHfest : ten years of cultural criticism from the pages of Bitch magazine, New York : Farrar, Straus and Giroux, (lire en ligne).

- The Spectator, février 1908.

- (en) Roger Owen, Lord Cromer: Victorian Imperialist, Edwardian Proconsul, Oxford University Press, 2004, page 376 (ISBN 0-19-927966-7).

- Christine Bard, « Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe », sur ehne.fr, (consulté le )

- Catherine Achin et Sandrine Lévêque, Femmes en politique, Paris, La Découverte, , p. 58.

- Aristote, La Politique, 330 à 323 av. j.-c..

- « La fausse polémique de la "théorie du genre" revient sur le devant de la scène », Sciences et Avenir, (consulté le ).

- Christine Bard, p. 124.

- Jean-François Condette, « Les Cervelines » ou les femmes indésirables », Carrefours de l'éducation, (lire en ligne)

- Geneviève Fraisse, « Sur l'incompatibilité supposée de l'amour et du féminisme », Esprit, no 191, , p. 72 (lire en ligne)

- Éric Zemmour, Le Premier sexe, p. 32 et 33.

- Rapport no 561 du Sénateur Bérard, 3 octobre 1919, cité in Achin et Lévêque, 2006, p. 58

- Evans, 1991, p. 521.

- Evans, 1991, p. 520.

- Juliette Rennes, « Le prestige professionnel : un genre masculin. 1880-1940 », in Régis Reventin (dir.), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours, 2007, p. 100.

- Rennes, 2007, op. cit., p. 105-106.

- Rennes (2007), op. cit., p. 107-108.

- Cité dans Michèle Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, La Découverte, Paris, 2008, p. 53.

- Christine Bard, Les femmes dans la société française au XXe siècle, A. Colin, Paris, 2001, p. 124.

- Grover Cleveland, « Would woman suffrage be unwise », Ladies Home Journal, 22 octobre 1905, p. 7-8, cité dans Sara M. Evans, Les Américaines. Histoire des femmes aux États-Unis, 1991, p. 264.

- Helen Chenut, « L’esprit antiféministe et la campagne pour le suffrage en France, 1880-1914 », Recherches féministes, vol. 25, no 1, , p. 37–53 (ISSN 0838-4479 et 1705-9240, DOI 10.7202/1011115ar, lire en ligne, consulté le )

- «Le discours masculiniste se déploie sous les trois formes d’une rhétorique réactionnaire d’abord identifiées par Albert O. Hirschman, dont le cadre d’analyse a été régulièrement utilisé par des féministes pour étudier les discours antiféministes», Stéphanie Mayer et Francis Dupuis-Déri (2010), Quand le «prince charmant» s’invite chez Châtelaine. Analyse de la place des hommes et des discours antiféministes et masculinistes dans un magazine féminin québécois, LR des centres de femmes du Québec, Service aux collectivités UQAM, lire enligne p. 20.

- Voir par exemple en 1999 une étude de Florence Rochefort, « L’antiféminisme à la Belle Époque, une rhétorique réactionnaire », dans Christine Bard (dir.), Un siècle d’antiféminisme. Paris, Fayard : 133-147, qui sert de référence à celle de Stéphanie Mayer et Francis Dupuis-Déri (2010). Voir également Héloïse Michaud, « Rhétoriques réactionnaires et antiféminisme en France : la controverse de l’écriture inclusive » Politique et Sociétés, volume 40, numéro 1, 2021, p. 87–107, https://doi.org/10.7202/1075742ar, lire en ligne

- Lamoureux, Diane et Francis Dupuis-Déri (dir.). 2015. Les antiféminismes. Analyse d’une rhétorique réactionnaire ; cet ouvrage étudie « la reproduction des discours antiféministes, et les manières dont ils s’entrecroisent avec d’autres rhétoriques réactionnaires (Hirschman 1991), telles que les rhétoriques racistes, transphobes et néo-libérales», Auréline Cardoso et Charlotte Thevenet, « Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiques », GLAD!. Revue sur le langage, le genre, les sexualités, no 04, (ISSN 2551-0819, lire en ligne, consulté le ). «Diane Lamoureux décrit d’autres éléments essentiels de ce « terreau antiféministe ». Elle souligne que l’antiféminisme se développe en relation étroite et constante avec la pensée réactionnaire et conservatrice, telle que l’a définie Albert Hirschman ; avec une incertitude identitaire liée à la modernité, qui pousse au rejet de l’autre ainsi qu’une montée des politiques du ressentiment à la suite des bouleversements sociaux majeurs», « Notes de lectures », Cahiers du Genre, 2017/1 (n° 62), p. 223-251. DOI : 10.3917/cdge.062.0223,lire en ligne

- Auréline Cardoso, « Antiféminisme sur papier glacé », GLAD! [En ligne], 04 | 2018, ; DOI : https://doi.org/10.4000/glad.1033 lire en ligne

- François Bonnet, « Violences conjugales, genre et criminalisation : synthèse des débats américains », Revue française de sociologie, vol. 56, no 2, , p. 357 (ISSN 0035-2969 et 1958-5691, DOI 10.3917/rfs.562.0357, lire en ligne, consulté le )

- Dragiewicz et DeKeseredy 2012.

- (en) Dutton, D.G. (2010) The gender paradigm and the architecture of anti-science. Partner Abuse, 1 (1), 5-25

- Leduc Francine (2005) À quoi servent les paradigmes Dominants et quelles en sont les conséquences pour la pratiques? Un exemple dans le domaine familiale... Intervention, no 122, p. 195-204

- (en) M. A. Strauss, The controversy over domestic violence by women: A methodological, theoretical, and sociology of science analysis. Paper presented at Claremont Symposium on Applied Social Psychology, Claremont, CA., 1998, p. 18 :

« In the mid-1970s my colleagues a-scovery that women physically assaulted partners in marital, cohabiting, and dating relationships as often as men assaulted their partners (Steinmetz, 1978; Straus, 1997; Straus, Gelles, & Steinnietz, 1980). This finding caused me and my formcr colleague, Suzanne Steinmetz, to be excommunicated as feminists. »

- Dutton, D. G. & Nicholls, T. L. (2005). The gender paradigm in domestic violence research and theory: the conflict of theory and data. Aggression and Violent Behavior, 10, 680-714.

- Straus, M. A. (2005). Women's violence toward men is a serious social problem. In D. R. Loseke, R. J. Gelles, & M. M. Cavanaugh (Eds.), Current Controversies on Family Violence, 2nd Edition, Thousand Oaks, CA, Sage, p. 55-77 :

« One of the reasons social scientists and the public at large are willing to accept a single-cause approach advocated by feminists is the recognition of and indignation by most social scientists over past and continuing oppression and discrimination against women. As a result, there is a tendency to accept almost anything that will change this aspect of society Liberal social scientists tend deliberately to close their eyes to excesses and incorrect statements by feminists because they do not want to undermine feminist efforts to bring about a more equitable society. Thus, avowedly feminist scholars have suppressed data on violence by women. Social scientists I know who do not claim to be feminists have also published only the part of their data that shows violence by men. »

- M. A. Straus, Future research on gender symmetry in physical assaults on partners, Violence Against Women, 12, 12006, p. 1086-1097 :

« In the light of evidence from about 200 studies showing gender symmetry in perpetration of partner assault, research can now focus on why gender symmetry is predominant and on the implications of symmetry for primary prevention and treatment of partner violence. Progress in such research is handicapped by a number of problems: (1) Insufficient empirical research and a surplus of discussion and theory, (2) Blinders imposed by commitment to a single causal factor theory—patriarchy and male dominance—in the face of overwhelming evidence that this is only one of a multitude of causes, (3) Research purporting to investigate gender differences but which obtains data on only one gender, (4) Denial of research grants to projects that do not assume most partner violence is by male perpetrators, (5) Failure to investigate primary prevention and treatment programs for female offenders, and (6) Suppression of evidence on female perpetration by both researchers and agencies. »

- (en) M. A. Straus, Processes explaining the concealment and distortion of evidence on gender symmetry in partner violence, European Journal of Criminal Policy Research, 13, 2007, p.227-232 :

« Although there are many causes of the persistence of the patriarchal dominance focus, I believe that the predominant cause has been the efforts of feminists to conceal, deny, and distort the evidence. Moreover, these efforts include intimidation and threats, and have been carried out not only by feminist advocates and service providers, but also by feminist researchers who have let their ideological commitments overrule their scientific commitments. »

- Gelles, R. J. (2007). The politics of research: The use, abuse, and misuse of social science data - the case of intimate partner violence. Family Court Review, 45, 42-51.

- Graham-Kevan, N. (2007). Domestic violence: Research and implications for batterer programmes in Europe. European Journal of Criminal Policy & Research, 13, p. 213-225 :

« The European Union is in the early stages of developing policy and practice guidelines for dealing with domestic violence offenders. There is a real danger, however, that that policy and practice is going to be shaped by political lobbyists rather than academic literature and evidence-based practice. Feminist advocates control the curriculum of domestic violence perpetrator programmes in the US and more recently in the UK and proscribe treatments that do not conform to their conceptualisation of domestic violence. Feminist advocates conceptualise domestic violence as unilateral male-to-female violence enacted to control and dominate women, supported by the patriarchal beliefs and systems of the wider society. Academic support for this theory is lacking, however, and scientifically sound evaluations find that programmes based on this philosophy have little or no effect on recidivism. Empirical literature suggests that domestic violence is not a unitary phenomenon and that perpetrators are a heterogeneous group whose treatment should match their crimingenic needs and risk [Abstract p. 213]. »

- Straus, M. A. (2009). Current controversies and prevalence concerning female offenders of intimate partner violence. Why the overwhelming evidence of partner physical violence by women has not been perceived and is often denied. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 18, 1-19.

- Dutton, D. G., Corvo, K. N., & Hamel, J. (2009). The gender paradigm in domestic violence research and practice part II: The information website of the American Bar Association. Aggression and Violent Behavior, 14, 30-38.

- Dutton, D. G., Hamel, J., & Aaronson, J. (2010). The gender paradigm in family court processes: Re-balancing the scales of justice from biased social science. Journal of Child Custody, 7(1), 1–31.

- Vidal, Gilles A. (2005) Pour une approche systématique dans l'évaluation des situations de violence conjugale. Intervention, 122. p. 70-79

- (en) Molly Dragiewicz et Walter S. DeKeseredy, « Claims About Women’s Use of Non-fatal Force in Intimate Relationships: A Contextual Review of Canadian Research », Violence Against Women, vol. 18, no 9, , p. 1008–1026 (ISSN 1077-8012, DOI 10.1177/1077801212460754, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) « Don Dutton », sur Association of Domestic Violence Intervention Providers (consulté le )

- Michael P. Johnson (2011) Gender and types of intimate partner violence: A response to an anti-feminist literature review. Aggression and Violent Behavior 16 (2011) 289–296

- Cet article de Dutton a fait l'objet d'une réponse du sociologue féministe Michael P. Johnson[57] qui dénonce notamment la vision caricaturale du féminisme qui y serait entretenue.

- (en) M. A., Straus, Processes explaining the concealment and distortion of evidence on gender symmetry in partner violence, European Journal of Criminal Policy Research, 13, 2007, p.227-232.

- (en) N., Graham-Kevan, Domestic violence: Research and implications for batterer programmes in Europe, European Journal of Criminal Policy & Research, 13, 2007, p. 213-225.

- http://psycnet.apa.org/record/2012-19716-004

- (en) Murray A. Straus, « Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment », Partner Abuse,, Springer Publishing, vol. 1, no 3, , p. 332-362.

- À propos des critiques faites à l'échelle des tactiques de conflit, dont il est l'auteur, de ne prendre en compte que les violences en cas de conflit et d'exclure la violence coercitive :

« Nevertheless, because there are at least a hundred articles with this statement in peer reviewed journals, it seems to establish as a scientific fact what is only an attempt to blame the messenger for the bad news about gender symmetry in [Partner violence] »

» ; à propos d'une étude de l'OMS indiquant que les violences commises par les femmes relèvent majoritairement d'actes d'auto-défense :« But because these are citations of an article in a scientific journal and a respected international organization, readers of the subsequent article will accept it as a fact. Thus, fiction is converted into scientific evidence that will be cited over and over. »

- (en-US) Danielle M. Giffort, « Show or Tell? Feminist Dilemmas and Implicit Feminism at Girls’ Rock Camp », Gender & Society, vol. 25, no 5, , p. 569–588 (ISSN 0891-2432 et 1552-3977, DOI 10.1177/0891243211415978, lire en ligne, consulté le )

- Arabie Saoudite.Le féminisme, un “extrémisme” puni comme les autres, Courrier international, 13 novembre 2019.

- « Démenti. Féminisme et extrémisme : rétropédalage des autorités en Arabie Saoudite », sur Courrier international, (consulté le )

- « Il y a trente ans à Montréal, le premier féminicide de masse », Le Monde, (lire en ligne).

Annexes

Études de l'antiféminisme

- Christine Bard (dir.), Un Siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, 1999

- Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (dir.), Antiféminismes et masculinismes d'hier à aujourd'hui, PUF, 2019

- Julia Bush, Women Against the Vote. Female Anti-Suffragism in Britain, Oxford University Press, 2007.

- Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, « Antiféminisme : pas d'exception française », Travail, genre et sociétés, vol. 2, no 32, , p. 151-156 (DOI 10.3917/tgs.032.0151, lire en ligne)

- Mathieu Caulier, « L'antiféminisme des « populationnistes » », Recherches féministes, vol. 25, no 1, , p. 71-88 (DOI 10.7202/1011117ar, lire en ligne)

- (en) Vévé Clark, Antifeminism in the Academy, Routledge, , 228 p. (ISBN 978-0-415-91071-2)

- Denise Couture, « L'antiféminisme du « nouveau féminisme » préconisé par le Saint-Siège », Recherches féministes, érudit.org, vol. 25, no 1, , p. 15-35 (DOI 10.7202/1011114ar, lire en ligne)

- (en) Molly Dragiewicz et DeKeseredy, « Claims About Women’s Use of Non-fatal Force in Intimate Relationships - A Contextual Review of Canadian Research », Violence Against Women, no 19, (lire en ligne)

- Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, Le mouvement Masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué, Les éditions du remue-ménage, 2008 (ISBN 9782890912717)

- Francis Dupuis-Déri, « Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus de l'égalité entre les sexes : histoire d'une rhétorique antiféministe », Recherches féministes, érudit.org, vol. 25, no 1, , p. 89-109 (DOI 10.7202/1011118ar, lire en ligne)

- Francis Dupuis-Déri, « L'antiféminisme d'État », Lien social et Politiques, érudit.org, no 69, , p. 163-180 (DOI 10.7202/1016490ar, lire en ligne)

- Francis Dupuis-Déri et Diane Lamoureux (dir.), Les Antiféminismes. Analyse d’un discours réactionnaire, Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2015.

- Annelise Maugue, L'identité masculine en crise au tournant du siècle, 1871-1914, Rivages, 1987

- Juliette Rennes, « Le prestige professionnel : un genre masculin. 1880-1940 », in Régis Reventin (dir.), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours, Éditions Autrement, 2007, p. 98-112

Littérature antiféministe

- Théodore Joran, Le Mensonge du féminisme, 1905.

- Marthe Borély, Le Génie féminin français, 1917.

- Alain Soral, Vers la féminisation, Démontage d'un complot antidémocratique, éditions Blanche, 2004.

- Éric Zemmour, Le Premier Sexe, Denoël, 2006.

- Jean Gabard, Le féminisme et ses dérives - Rendre un père à l'enfant-roi, Les Éditions de Paris, 2011, (ISBN 978-2-84621-158-1).

- Christophe Regina, La violence des femmes, 2011.

- Helen Andelin, Fascinating Womanhood 2007 (ISBN 0-553-38427-9)

- Alan J. Barron, The Death of Eve: Women, Liberation, Disintegration (1986) (ISBN 0-949667-36-6)

- Alan Carlson, The Family in America: Searching for Social Harmony in the Industrial Age (2003) (ISBN 0-7658-0536-7)

- Alan Carlson, Family Questions: Reflections on the American Social Crisis (1991) (ISBN 1-56000-555-6)

- Gilbert K. Chesterton, Brave New Family (1990; essay collection) (ISBN 0-89870-314-X)

- Thomas Fleming, The Politics of Human Nature (1988) (ISBN 1-56000-693-5)

- Maggie Gallagher, The Abolition of Marriage: How We Destroy Lasting Love (1996) (ISBN 0-89526-464-1)

- George Gilder, Men and Marriage (1992) (ISBN 0-88289-444-7)

- Steven Goldberg, Why Men Rule: A Theory of Male Dominance (1993, originally published 1971) (ISBN 0-8126-9237-3)

- Steven Goldberg, The Inevitability of Patriarchy (1977) (ISBN 0-8126-9237-3)

- F. Carolyn Graglia, Domestic Tranquility: A Brief Against Feminism (1998) (ISBN 0-9653208-6-3)

- Mary A. Kassian, The Feminist Mistake (2005) (ISBN 1-58134-570-4)

- Linda Kelly, Disabusing the Definition of Domestic Abuse: How Women Batter Men and the Role of the Feminist State (2003)

- Myron Magnet, Modern Sex: Liberation and Its Discontents (2001) (ISBN 1-56663-384-2)

- Paul Nathanson and Katherine Young Spreading Misandry: The Teaching of Contempt for Men in Popular Culture (2001) (ISBN 0-7735-2272-7)

- Paul Nathanson and Katherine Young, Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination Against Men (2006) (ISBN 0-7735-2862-8)

- John Piper and Wayne A. Grudem, Recovering Biblical Manhood and Womanhood (1991) (ISBN 0-89107-586-0)

- Mary Pride, The Way Home: Beyond Feminism, Back to Reality (1985) (ISBN 0-89107-345-0)

- Phyllis Schlafly, The Power of the Positive Woman (1977) (ISBN 0-87000-373-9)

- Phyllis Schlafly, Feminist Fantasies (2003) (ISBN 1-890626-46-5)

- Howard Schwartz, The Revolt of the Primitive: An Inquiry into the Roots of Political Correctness (2003) (ISBN 0-7658-0537-5)

- Lionel Tiger, The Decline of Males (2000) (ISBN 0-312-26311-2)

- Esther Vilar, The Manipulated Man (1972) (ISBN 0-9530964-2-4)

- Alan J. Barron, The Death of Eve: Women, Liberation, Disintegration (1986) (ISBN 0-949667-36-6)

- Alan Carlson, The Family in America: Searching for Social Harmony in the Industrial Age (2003) (ISBN 0-7658-0536-7)

- Alan Carlson, Family Questions: Reflections on the American Social Crisis (1991) (ISBN 1-56000-555-6)

- Gilbert K. Chesterton, Brave New Family (1990) (ISBN 0-89870-314-X)

- Danielle Crittenden, What Our Mothers Didn't Tell Us (2000) (ISBN 0-684-85959-9)

- Midge Decter, The New Chastity and Other Arguments Against Women's Liberation (1974) (ISBN 0-399-50307-2)

- Thomas Ellis, The Rantings of a Single Male (2005) (ISBN 0-9762613-1-6)

- Thomas Fleming, The Politics of Human Nature (1988) (ISBN 1-56000-693-5)

- Elizabeth Fox-Genovese, Feminism is Not the Story of My Life (1996) (ISBN 0-385-46790-7)

- Maggie Gallagher, The Abolition of Marriage: How We Destroy Lasting Love (1996) (ISBN 0-89526-464-1)

- George Gilder, Men and Marriage (1992) (ISBN 0-88289-444-7)

- Steven Goldberg, The Inevitability of Patriarchy (1977) (ISBN 0-8126-9237-3)

- Steven Goldberg, Why Men Rule: A Theory of Male Dominance (1993) (ISBN 0-8126-9237-3)

- F. Carolyn Graglia, Domestic Tranquility: A Brief Against Feminism (1998) (ISBN 0-9653208-6-3)

- Richard T. Hise, The War Against Men (2004) (ISBN 1-930859-61-9)

- Domestic Violence: The 12 Things You Aren't Supposed to Know; Thomas P. James, Aventine Press, 2003, (ISBN 1-59330-122-7)

- Gertrude Himmelfarb, The De-moralization Of Society (1996) (ISBN 0-679-76490-9)

- Christina Hoff-Sommers, The War Against Boys: How Misguided Feminism is Harming Our Young Men (2001) (ISBN 0-684-84957-7)

- Christina Hoff-Sommers, Who Stole Feminism? (1995) (ISBN 0-684-80156-6)

- Mary A. Kassian, The Feminist Mistake (2005) (ISBN 1-58134-570-4)

- Linda Kelly, Disabusing the Definition of Domestic Abuse: How Women Batter Men and the Role of the Feminist State (2003)

- The Female Thing: Dirt, Sex, Envy, Vulnerability, Laura Kipnis, 2006

- The Lipstick Proviso: Women, Sex & Power in the Real World; Karen Lehrman, 1997, (ISBN 0-385-47481-4)

- Myron Magnet, Modern Sex: Liberation and Its Discontents (2001) (ISBN 1-56663-384-2)

- Harvey C. Mansfield, Manliness (2006) (ISBN 0-300-10664-5)

- Diane Medved and Dan Quayle, The American Family: Discovering the Values That Make Us Strong (1997) (ISBN 0-06-092810-7)

- Paul Nathanson and Katherine Young, Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination Against Men (2006) (ISBN 0-7735-2862-8)

- Paul Nathanson and Katherine Young Spreading Misandry: The Teaching of Contempt for Men in Popular Culture (2001) (ISBN 0-7735-2272-7)

- Kate O'Beirne, Women Who Make the World Worse (2005) (ISBN 1-59523-009-2)

- John Piper and Wayne A. Grudem, Recovering Biblical Manhood and Womanhood (1991) (ISBN 0-89107-586-0)

- Professing Feminism: Cautionary Tales from the Strange World of Women's Studies; Daphne Patai and Noreta Koertge, 1995, (ISBN 0-465-09827-4)

- Erin Pizzey, Prone to Violence (Hamlyn, 1982; (ISBN 0-600-20551-7))

- Mary Pride, The Way Home: Beyond Feminism, Back to Reality (1985) (ISBN 0-89107-345-0)

- Phyllis Schlafly, Feminist Fantasies (2003) (ISBN 1-890626-46-5)

- Howard Schwartz, The Revolt of the Primitive: An Inquiry into the Roots of Political Correctness (2003) (ISBN 0-7658-0537-5)

- Lionel Tiger, The Decline of Males (2000) (ISBN 0-312-26311-2)

- Esther Vilar, The Manipulated Man (1972) (ISBN 0-9530964-2-4)

- Philip Gordon Wylie, A Generation of Vipers (1942) (ISBN 1-56478-146-1)