Violence conjugale

La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre, au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux[1] - [2]. Elle s’exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social voire aller jusqu'à la mort.

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

Il peut s'agir d'un phénomène circonstanciel (violence situationnelle), mais aussi parfois d'un processus systémique et évolutif.

La violence conjugale est une forme de violence domestique ou violence familiale (violence qui touche également les autres personnes du foyer, en particulier les enfants du couple). Ayant souvent lieu dans l'espace privé, elle n'est pas toujours repérée. De ce fait, certains chercheurs estiment que le « huis clos conjugal » peut se révéler un « haut-lieu de violences »[3].

Avec les autres formes de violences de genre, elle est un facteur de risque pour la santé des femmes partout dans le monde. Les effets de ces violences de genre sur la morbidité et mortalité devraient les faire considérer comme un problème de santé publique selon la Banque mondiale[4].

Définitions

_-_Amadeu_de_Souza-Cardoso_(1887_-_1918)_(26468426435).jpg.webp)

Les violences conjugales peuvent prendre les formes suivantes[5] - [6] :

- Violences physiques : coups, mutilations, strangulations, meurtres, etc.

- Violences sexuelles : viols, agressions sexuelles, proxénétisme ; voir violence sexuelle dans le couple.

- Violences psychologiques : chantage, insultes, humiliation/dévalorisation, menaces (par ex. contre les membres de la famille), pressions, jalousie excessive, etc.

- Violence économique : la violence économique est caractérisée par l’emprise d’un conjoint sur les finances de l’autre[7]. Par exemple, un contrôle financier imposé, une surveillance accrue du budget, la privation des cartes d’identité, une dépendance financière forcée, etc[8]. Cette forme de violence conjugale est la moins connue mais est fréquente dans les cas de violence conjugale[9].

- Privations et contraintes : vol, destruction de propriété, privation de liberté (enfermement, séquestration, etc.), privation d'autonomie (confiscation de revenu, de véhicule), volonté d'aliénation (aliénation économique, administrative), isolement vis-à-vis des proches (interdictions ou pressions visant à empêcher la victime de voir sa famille ou ses amis), isolement social (interdictions ou pressions visant à empêcher la victime d'exercer une activité professionnelle, associative ou de fréquenter un cercle social).

- Violence économique : perte d’autonomie financière, se retrouve dans les couples ayant de faibles revenus, de hauts revenus ou de revenus inégaux[10]. Cette forme de violence conjugale est une façon qu’un partenaire affirme son pouvoir sur l’autre, il s’agit d’un abus de pouvoir. Lorsque deux partenaires sont en couple, les violences économiques peuvent se faire apercevoir lorsqu’un partenaire contrôle les finances de l’autre, lorsqu’il y a une grande surveillance de budget, lorsqu’il y a une prise de contrôle des cartes, lorsqu’il y a une dépendance financière forcée ou lorsqu’il y a le remplacement d’un salaire par de « l’argent de poche »[10].

La typologie de Michael P. Johnson (en), suppose qu'il existerait au moins deux grandes catégories de violence conjugale : la violence situationnelle de couple et le terrorisme intime ou de coercition.

- La violence situationnelle, qui serait liée à un contexte. Elle est souvent de courte durée.

- Le terrorisme intime ou terrorisme de coercition se distinguerait par sa gravité, mais surtout par sa dynamique et sa finalité. Généralement l'aboutissement d'une escalade, la violence terroriste serait utilisée comme un instrument systématique de contrôle et de domination visant l'assujettissement d'un des conjoints aux volontés de l'autre. C'est dans ces cas, plus rares mais plus graves, que les conséquences les plus sévères sont observées (tant par les chercheurs que par les systèmes de santé et de justice)[11] - [12].

En 2018 le New York Times publie un article faisant état d'une nouvelle forme de violence domestique digitale à travers le contrôle à distance des équipements électroniques[13] - [14].

Violence économique

Durant le couple

Au Québec, Statistiques Canada décrivait les violences économiques comme étant le fait d'être tenu à l'écart du revenu familial (publié dans les recherches de 1999, 2004 et 2009). À partir de 2014, le fait d'être forcé à donner de l'argent au conjoint ou à l'ex conjoint a été ajouté[15].

Dans plusieurs cas, la violence économique s'ajoute à d’autres formes de violences conjugales ( physiques, verbales, sexuelles, psychologiques ). Elle peut aussi survenir seule, ce qui la rend difficile à identifier. La violence économique est une violence cachée, elle n'est souvent pas remarquée chez les partenaires qui en sont victimes, surtout lorsque le couple est actif. La violence économique est facilement repérable chez les couples post séparation ( voir post-séparation ci-bas )[16].

Une étude posée a décrit la fréquence de différents types de violences conjugales. Contrairement aux autres types de violences conjugales, les violences économiques sont les plus récurrentes. Dans 70,6%, les violences économiques sont fréquentes, les violences psychologiques sont continues à 62,7%, les violences physiques sont continues à 25,4% et les violences sexuelles sont continues à 35,1%[17].

Plusieurs sources d’aide sont disponibles pour les victimes. Au Québec, il est possible de contacter la ligne téléphonique SOS violence conjugale. Cette source d’aide permet ensuite de référer les victimes à des maisons d’aide ou des centres d’hébergement[18].

Post-séparation

La violence économique post-séparation est la continuation de la violence économique subit dans un couple, après la rupture. Le conjoint violent conserve un contrôle des finances de l’autre conjoint afin de garder une emprise sur celui-ci[19]. La forme la plus connue de violence économique post-séparation est le refus de payer une pension alimentaire ce qui engendre des répercussions sur l’ex-conjoint et l’enfant s’il-y-a lieu.

Le refus de payer une pension alimentaire entraine des conséquences sur la vie de l’ex-conjoint. L’ex-conjoint qui a droit à une pension alimentaire doit recourir au système de justice pour l’obtenir[19]. Dans le cas où un des conjoints refuse de payer la pension, l’autre conjoint doit souvent se résoudre a abandonné les démarches judiciaires en raison des frais associé. En conséquence, le conjoint victime se résout fréquemment à ne pas avoir de pension alimentaire par peur de s’endetter face au système de justice[19]. Dans ce cas, le conjoint victime subit un contrôle financier forcé de la part de son ex-conjoint violent.

La violence économique post-séparation à de nombreux effets sur le comportement et la santé de l’enfant. L’enfant témoin de violence conjugale développe une plus grande agressivité et de la colère[7]. Ces le conjoint victime qui perçoit cette modification de comportement puisque c’est envers ce conjoint que l’enfant exprime sa colère[7]. La routine de l’enfant se voit perturbé. Il peut développer des troubles alimentaire et des troubles de sommeil[7]. À l’adolescence, le lien entre l’enfant et le parent violent se dissoudras et exprimeras ses comportements colériques envers le parent victime.

Problèmes de mesure

.jpg.webp)

La prévalence et le partage par genres de la violence conjugale au sein d’une population sont difficiles à évaluer parce que les instruments de mesure ne sont pas équivalents et que « des variations méthodologiques en apparence anodines exercent un effet important sur les réponses des participants »[20] et conséquemment sur la mesure.

Les enquêtes sur la violence conjugale se font généralement au moyen de statistiques policières et d'enquêtes de victimation ; ces différentes méthodes peuvent engendrer des résultats divergents.

- Statistiques policières

Les statistiques policières, souvent utilisées, fournissent une image partielle du phénomène puisqu’elles ne compilent que des formes « criminelles » de la violence conjugale et parce que tous les crimes violents ne sont pas rapportés à la police[21]. Au Canada, par exemple, l’Enquête sociale générale de 2009 montre que seulement 22 % des victimes de violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ont déclaré l'avoir rapporté à la police[22] - [23].

Par ailleurs, non seulement les statistiques policières sous-estiment la prévalence des actes, mais elles provoquent une distorsion dans le tableau de partage des genres. Au Canada, l'ESG 2009 montre que « les victimes de sexe féminin étaient environ trois fois plus susceptibles que les victimes de sexe masculin de dire qu’elles avaient signalé l’incident à la police (23 % par rapport à 7 %) »[23]. Les statistiques policières ont donc tendance à sous-représenter la violence conjugale subie par les hommes.

- Enquêtes populationnelles à question ouverte

Les enquêtes populationnelles sont des enquêtes conduites à l'aide de questionnaires auprès d'échantillons probabilistes représentant (en principe) une population définie. Ces enquêtes sont dites à « question ouverte » (single question threshold approach) lorsque l'évaluation repose sur une seule (ou un très petit nombre) question d’ordre général sur des « actes de violence », des « agressions » ou des « mauvais traitements » subis.

Ces enquêtes donnent déjà une mesure plus juste de la prévalence parce que les personnes interrogées ne se limitent pas aux personnes ayant signalé des incidents à la police. Elles sont cependant dénoncées par bien des auteurs[24] - [25] qui constatent que les définitions de ce qu'est une « agression » ou un « abus » sont subjectives et peuvent donc varier d’une culture à l’autre, d'un sous-groupe à l'autre dans une culture et même entre les individus d'un même sous-groupe.

- Enquêtes populationnelles à questions fermées

Les enquêtes populationnelles à questions fermées sont également conduites à l'aide de questionnaires auprès d'échantillons probabilistes représentant une population définie, mais les questionnaires sont composés de questions spécifiques et précises sur des actions objectives ce qui laisse beaucoup moins de place à la définition subjective de chaque individu quant à ce qui constitue un acte de violence ou non.

Les enquêtes populationnelles à questions fermées offrent donc de meilleurs avantages que celles à question ouverte en ce qui regarde la validité. Elles neutralisent en grande partie les distorsions dans le partage des genres.

« Comme le souligne Hamby, des questions formulées en faisant référence à des conduites spécifiques sont de plus en plus adoptées, de préférence à des questions générales sur les « agressions » ou sur la « violence » (Hamby, 2005 : 731). Dans des conférences organisées sous l’égide des Nations unies ou dans des rapports de recherche publiés par ses agences, de même que dans des rapports d’autres organismes internationaux, des experts de divers pays (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise et Watts, 2005 : 13-14; Johnson, 2005 : 6; Kishor, 2005 : 4-5; Kishor et Johnson, 2004 : 4-5) ont eux aussi souligné les avantages de l’approche des CTS, qui reposent sur l’emploi d’une liste de comportements ou d’actions spécifiques pour dépister et identifier les victimes de violence, par opposition à une évaluation de type cognitif qui repose sur une seule question d’ordre général sur la « violence » ou les « mauvais traitements » subis, approche que ces experts internationaux désignent par l’expression single question threshold approach (Laroche 2007, p. 14) »

.

Il y a plusieurs instruments de mesure à questions fermées. Les plus fréquemment utilisés sont les variantes de la CTS (CTS2… CTS10). Elles ont fait l'objet de critiques, moins à cause de leurs caractéristiques sociométriques que parce qu'elles ont alimenté les partisans de la « théorie de la symétrie »[26] - [21] - [27] - [28]. En effet, les mesures de prévalences enregistrées par les CTSn montrent que le taux de victimisation des femmes est sensiblement le même que celui des hommes. Par contre, les mêmes CTSn montrent aussi que ce sont les femmes qui sont victimes des formes de violences les plus graves. Combinées avec d'autres instruments à questions fermées sur des formes de violences non répertoriées par les codes criminels (violence psychologique, financière, etc.) ou mesurant les conséquences physiques et psychologiques de la violence, les CTSn ne confirment pas la théorie de la symétrie[22] - [29].

Statistiques

Les chiffres ci-dessous doivent être interprétés avec prudence. Ils ne représentent pas l'ensemble des actes de violence conjugale effectivement commis, mais seulement les actes déclarés (soit à la police, soit lors de sondages). Par ailleurs, les statistiques sur la violence conjugale se sont longtemps limitées aux violences contre les femmes. On ne dispose donc pas toujours des chiffres pour comparer l'évolution à long terme de la violence faite aux hommes en milieu conjugal.

Les chiffres existent pour les hommes et les femmes.

Finalement, il faut retenir que les mesures n'ont pas été faites de la même façon ni avec les mêmes instruments dans les différents pays et par les différents chercheurs. Des comparaisons fines ne sont donc pas possibles. Les statistiques disponibles donnent cependant un ordre de grandeur du phénomène à travers les différents pays.

Amérique du Nord

_(14780125341).jpg.webp)

Aux États-Unis, le National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010 Summary Report[31] rapporte que :

- Plus d'un tiers des femmes aux États-Unis (35,6 % soit environ 42,4 millions) ont été victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par leur partenaire à un moment donné de leur vie.

- Plus d'un homme sur 4 aux États-Unis (28,5 %) a été victime de viol, de violence physique ou de harcèlement par son partenaire à un moment donné de sa vie.

Le Canada publie régulièrement différentes mesures dressant le tableau de la violence conjugale au pays. Les statistiques policières[32], déjà, montrent qu'en 2009, 173 600 femmes de 15 ans et plus ont rapporté à la police être victimes de violence criminelle, soit 1,2 % des femmes canadiennes. Le taux était légèrement inférieur chez les hommes, soit 1,1 %. En ce qui regarde les femmes, les plaintes enregistrées par la police concernaient des voies de fait simples (50 %), des menaces (13 %), des voies de fait majeures (10 %), des agressions sexuelles (7 %) et du harcèlement criminel (7 %).

Il faut cependant souligner que l'Enquête sociale générale (ESG) 2009[22] révélait que seulement 23 % des femmes et 7 % des hommes victimes de violence conjugale criminelle dénoncent l'incident à la police. Il y aurait donc 5 fois plus de femmes et 14 fois plus d'hommes qui seraient victimes de violence conjugale que ce que rapportent les statistiques policières.

Statistique Canada effectue, également, tous les 5 ans une enquête beaucoup plus approfondie à partir de sondages sur de gros échantillons probabilistes représentatifs de la population canadienne. L'Enquête sociale générale (ESG) de 2009 montre que 6 % des Canadiens et Canadiennes rapportent avoir été victimes d'une forme de violence criminelle de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint au cours des 5 années précédant l'enquête. Contrairement aux statistiques policières, l'ESG 2009 montre que les proportions de victimes de sexe masculin et féminin sont similaires. Par contre, l'enquête révèle que les femmes étaient trois fois plus susceptibles de dire qu’elles avaient été victimes de formes plus graves de violence comparativement aux hommes. Également, les blessures physiques et psychologiques conséquentes de cette violence étaient plus prononcées chez les victimes de sexe féminin.

Dans un second temps, l'ESG 2009 élargissait les questions à des formes de violences plus tangentielles comme la violence psychologique (dire des mots blessants, rabaisser, jalousie, etc.) et financière (refuser de révéler ses revenus à son conjoint) qui font grimper le taux de victimisation à 17 % des Canadiens pour la même période de 5 ans.

L'échantillon de l'ESG a également permis d'identifier des facteurs sociodémographiques. Le Québec et Terre-Neuve avaient des proportions de violence conjugale inférieures à la moyenne canadienne. Les personnes s'identifiant comme gay et lesbiennes avaient deux fois plus de chances de se dire victimes de violences conjugales que les hétérosexuels. Cette proportion était de 4 pour 1 chez les personnes s'identifiant comme bisexuelles. Les citoyens autochtones également avaient deux fois plus de chance de se dire victimes. Les personnes handicapées ou à mobilité restreinte, finalement, avaient un taux plus élevé de 8 % contre 6 %.

Les résultats de la plus récente ESG 2014 sont assez semblables[33]. On remarque que la baisse de victimisation constatée entre 2004 et 2009 s’accentue, surtout pour les victimes de sexe féminin. On remarque également que pour la première fois le taux des victimes hommes dépasse légèrement celui des femmes.

Il est à noter qu'en Amérique du Nord, la violence est un sujet davantage tabou qu'en Europe. Quand la violence conjugale vise à prendre le contrôle du conjoint, le plus souvent, elle s’installe graduellement dans le couple. Dans certains cas, une personne peut faire preuve de violence physique ou psychologique lors d’une dispute avec son conjoint. Les violences conjugales se caractérisent par un rapport de domination. Elles se distinguent des disputes conjugales entre des individus égaux[34] - [2]. Elles s'exercent dans le cadre d’une relation privilégiée.

Europe

La Convention européenne des droits de l'homme impose aux États membres de protéger les membres de la famille (dont les enfants) si les autorités sont informées de violences conjugales ; à défaut, en cas de réitération, la responsabilité pécuniaire de l'état peut être engagée[35].

Belgique

Selon une étude de l'université de Gand sur la violence à l’égard des femmes publiée en 2019, Bruxelles connaîtrait un très fort taux de violences conjugales : une femme sur deux y aurait déjà subi des violences[36]. D'autre part, un homme sur vingt en serait victime[37].

Le 17 août 2020, Amnesty International et SOS Viol ont accueilli favorablement la nouvelle loi belge sur les violences sexuelles et domestiques, mandatant les magistrats pour suivre une formation de base ou une formation approfondie à l'Institut de formation judiciaire. La loi est venue en réponse aux préoccupations dans la lutte contre le viol et la violence sexuelle[38].

France

En France pour l'année 2008, les violences conjugales se chiffrent à 85 000 faits constatés par les services de police et de gendarmerie, d'après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)[39]. Cette étude précise qu'il ne faut pas confondre déclarations recensées via un dépôt de plainte, la totalité des victimes ne portant pas plainte. C'est particulièrement le cas des hommes, pour lesquels presque aucune plainte n'est recensée en 2008, et qu'en 2007, les cas de violence constatés[n. 1] s'élevaient à 13 862 faits, dont 16,7 % touchaient des hommes. Les chiffres de plaintes sont donc croisés avec des enquêtes sociologiques, et font apparaître, toujours d'après ce rapport, 127 000 cas de violences conjugales déclarés par les hommes, et 410 000 pour les femmes.

Toujours d'après l'ONDRP, en 2010-2011, un peu plus de 1,9 % de la population française âgée de 18 à 75 ans déclarait avoir été victime de violence physique ou sexuelle au sein de leur ménage, soit environ 840 000 personnes. Ce chiffre représente une baisse significative[n. 2] par rapport à la période 2007-2008[40].

Il est à noter que la nature des sévices endurés diffère selon les sexes. Les violences conjugales subies par les hommes sont beaucoup plus souvent physiques que sexuelles, et celles subies par les femmes sont plus souvent sexuelles que physiques. De plus, il est fait mention que si les femmes signalent fréquemment leur ex-partenaire comme leur tortionnaire, la grande majorité des hommes subissent l'emprise de leur partenaire de vie du moment[41].

Une étude réalisée en 2014 dans le cadre du 4e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes évalue à 3,6 milliards d'euros, en hypothèse basse, les répercussions économiques des violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants en France pour l’année 2012 (santé ; police et justice ; aides sociales ; pertes de production dues aux décès, aux incarcérations et à l’absentéisme ; préjudice humain ; incidence sur les enfants)[42].

Le rapport d'enquête cadre de vie et sécurité publié en 2017, fait état que « les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes »[43]. Le rapport de l'ONDRP de 2019 décompte 405 000 victimes par an en moyenne entre 2011 et 2018 ; 68 % de ces victimes sont des femmes et 60 % ont moins de 40 ans[44]. Dans les cas d'homicide conjugal, une victime sur cinq est un homme, souvent ex-bourreau[45]. Selon l'ONDRP « quand 10 femmes sur 100 déposent plainte à la suite des violences qu’elles ont subies, sur 100 hommes subissant des violences conjugales seuls 3 osent se tourner vers la justice »[46] - [47].

En 2020, le confinement instauré fait augmenter le nombre de violences conjugales dans la zone de la préfecture de police de Paris[48].

Les chiffres de 2021 témoignent d'une augmentation de 21 % des actes de violences conjugales recensés par la police par rapport à 2020. Les actes recensés ont doublé entre 2016 et 2021. En 2021, 87 % des victimes sont des femmes et 89 % des auteurs sont des hommes[49].

Suisse

En Suisse, les données de la Statistique policière de la criminalité (SPC) pour les années 2009 à 2011[50] révèlent que :

- 55 % des homicides se produisent dans la sphère domestique.

- De 2009 à 2011, les faits de violence conjugale déclarés à la police ont globalement diminué (-7,3 %), mais la proportion d'actes de violences physiques graves ainsi que de la proportion des infractions de violence psychique ont augmenté.

- En 2011, les femmes ont été 3,1 fois plus souvent touchées par la violence domestique que les hommes.

Les femmes étrangères vivant en couple sont 4,5 fois plus souvent exposées que les Suissesses.

L'ancien article 50 al. 2 de la loi fédéral sur les étrangers entrée en vigueur en 2008, a été modifié par le parlement fédéral le 15 juin 2012 et est entrée en vigueur le 1 juillet 2013, regule le droit aux étrangers à renouveler leur permis en cas de séparation. Cet article exigeait le cumul de deux conditions : l'existence des violences conjugales et le fait que la réintégration sociale dans le pays de provenance sociale semble fortement compromise. Actuellement, à la suite de la modification ces critères sont devenus alternatifs[51].

Pourtant, plusieurs études et rapports rappellent que cette modification et le critère d'intensité de la violence conjugale; définit par le tribunal fédéral dans son arrêt du 4 novembre 2009; ne prenne pas en compte les formes très variées qui peuvent prendre les violences conjugales et que ne se réduisent pas qu'aux violences physiques[52].

Selon les statistiques du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatives à la violence domestique et aux homicides, au cours de la période allant de 2009 à 2018, 471 femmes et 191 hommes ont été victimes d’homicides ou de tentatives d’homicide ; durant cette période, 249 homicides ont été commis, 74,7 % des victimes sont des femmes et filles et 25,3 % des hommes et garçons[53].

Études spécifiques au genre et au sexe des auteurs et victimes

Des débats de statistiques ont eu lieu dans la communauté des chercheurs, depuis les années 1980-1990 au sujet de la répartition de la violence selon les genres, principalement en Amérique du Nord.

Sur la base de mesures empiriques, certains observent que les femmes et les hommes sont tout aussi nombreux à être l'objet d'actes de violence domestique. Martin Fiebert, chercheur de la California State University, a compilé 221 études empiriques et 65 analyses, méta-analyses ou revues de recherche produites par des chercheurs universitaires entre 1983 et 2012 dans une bibliographie annotée[54]. Ces études ont en commun d'employer la Conflict Tactics Scale considérée par le Ministère de la Justice du Canada comme l'instrument de mesure disponible le plus valide pour évaluer les conflits dyadiques[55], mais toutefois insuffisant pour être utilisé seul[24] et dont la forme initiale a été critiquée parce qu'elle excluait des formes de violences les plus graves, et ne permettant pas de distinguer agression initiale et auto-défense[21]. Ces études montreraient que le taux de prévalence de la violence par les femmes envers leurs partenaires masculins est égal, et parfois même plus élevé, que celui de la violence commise par les hommes[54]. La méta-analyse de Archer J. (2000) portant sur 82 recherches empiriques, arrive à la même conclusion (« When measures were based on specific acts, women were slightly more likely than men to have used physical aggression toward their partners and to have used it more frequently, although the effect size was very small (d = – .05) », Archer, 2000, p. 664). Il constate cependant qu'en termes de gravité et de conséquences des violences, celles infligées par les hommes sont plus susceptibles de conduire à des blessures (« Men were more likely (d = .15) to inflict an injury, and overall, 62% of those injured by a partner were women »)[56].

États-Unis

Une étude publiée dans l'American Journal of Public Health (en) à propos des violences domestiques et portant sur 11 370 sujets montre que quand il s'agit de relations de couple violentes sans réciprocité alors dans 70 % des cas ce sont les femmes qui sont les agresseurs[57]. Les chercheurs notent également que le domaine de la recherche portant sur la violence domestique est souvent problématique. Ainsi pour le professeur en psychologie Donald Dutton, auteur de Rethinking Domestic Violence et The Domestic Assault of Women (livres publiés chez UBC Press) : « Non seulement les hommes sous-déclarent plus que les femmes les violences dont ils sont victimes, mais de plus le sujet des violences domestiques est présenté par les médias comme un problème de genre ».

Québec

En 2005, le Conseil du Statut de la Femme du Québec, en collaboration avec les chercheurs de l'Institut de la statistique du Québec, a produit une analyse discriminative des différences entre les sexes à propos de la violence conjugale à partir des résultats de l'ESG de 1999. Les auteurs observent qu'au-delà de taux généraux, apparemment égaux de prévalence de la violence conjugale entre les hommes et les femmes, se dessinent des différences sensibles en ce qui regarde la nature, la gravité, la fréquence et les conséquences physiques et psychologiques des agressions. La violence masculine relèverait également plus souvent d’une dynamique de « terrorisme conjugal », de rapports de domination entre les sexes. Toutefois, la réalité des cas de violence subie par les hommes, généralement lors de conflits conjugaux ponctuels, ne doit pas être ignorée[29].

France

Les enquêtes Cadre de vie et sécurité de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) (enquêtes populationnelles à question ouverte) portant sur les années 2006 à 2011 indiquent que 1,6 % à 2,1 % des femmes et 0,6 à 0,7 % des hommes de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles au cours des deux dernières années[58].

Le ministère des Droits des femmes indique en 2014 qu'« en moyenne, chaque année, 201 000 femmes se déclarent victimes de violences conjugales (qu’elles soient physiques ou sexuelles), soit plus de deux fois et demi de plus que les hommes, ce qui correspond à 1,2 % des femmes de 18 à 59 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine »[59].

Suisse

Selon les statistiques policières, en Suisse, en 2011, les femmes ont rapporté 3,1 fois plus souvent être victimes de violence domestique que les hommes (voir plus haut Problèmes de mesure)[50].

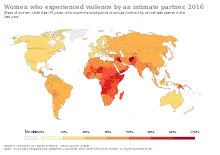

Études de l'OMS sur les violences conjugales contre les femmes

En 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) :

- « Au niveau mondial, près du tiers (30 %) des femmes qui ont eu des relations de couple signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique et/ou sexuelle de la part de leur partenaire intime au cours de leur vie » ;

- « Au niveau mondial, pas moins de 38 % des meurtres de femmes sont le fait de leur partenaire intime masculin »[60].

Une étude de 2019[OMS 1] menée par l'OMS, basée sur des interviews de 24 097 femmes dans 10 pays différents, montre que la violence conjugale concerne, suivant les pays, entre 15 et 70 % des femmes interrogées[OMS 2]. Cette étude ne porte que sur les violences faites aux femmes dans le cadre domestique.

| Pourcentage de femmes ayant signalé une agression sexuelle par leur partenaire masculin (fin des années 1990)[61] | |

|---|---|

| Pays | Pourcentage |

| Suisse | 12% |

| Allemagne | 15% |

| États-Unis | 15% |

| Canada | 15% |

| Nicaragua | 22% |

| Royaume-Uni | 23% |

| Zimbabwe | 25% |

| Inde | 28% |

Algérie

En Algérie, une enquête à indicateurs multiples (MICS3) de l’Office national des statistiques en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière et financée par l’Unicef, a dévoilé que 67,9 % de femmes algériennes acceptent que leurs maris les battent[62].

Éthiopie

En Éthiopie[OMS 3], 71 % des femmes ayant déjà eu un partenaire avaient été confrontées à des violences physiques ou sexuelles, ou les deux à la fois au cours de leur vie, dont 35 % à des violences physiques graves. Au cours des 12 mois précédant l'étude, 53 % de ces femmes avaient subi l'une au moins de ces deux formes de violence.

Namibie

En Namibie[OMS 4], le nombre de victimes de l'une ou deux de ces formes de violence s'élevait à 36 %, dont 20 % au cours des 12 derniers mois.

Tanzanie

En Tanzanie, ce chiffre était de 41 %, dont 22 % au cours des 12 derniers mois.

Tchad

Au Tchad, plus d’un tiers des femmes de 15–49 ans non célibataires, soit 35 %, ont été victimes d’actes de violence physique[63], psychologique et/ou sexuelle, causés par leur conjoint au moins une fois dans leur vie et parmi elles, 49 % déclarent en 2014-2015 avoir été blessées au cours des 12 derniers mois à la suite d’actes de violence conjugale[64].

Brésil

Au Brésil[OMS 5], en milieu rural, 37 % des femmes ayant déjà eu un partenaire avaient été confrontées à des violences physiques ou sexuelles, ou les deux à la fois au cours de leur vie, dont 15 % à des violences physiques graves. En environnement urbain, ces chiffres étaient de 29 % et 9 %.

Pérou

Au Pérou[OMS 6], en milieu rural, les chiffres étaient de 69 % et 34 %. En environnement urbain, ces chiffres étaient de 51 % et 19 %.

Japon

Au Japon[OMS 7], en milieu urbain, 15 % des femmes ayant déjà eu un partenaire avaient été confrontées à des violences physiques ou sexuelles, ou les deux à la fois au cours de leur vie, dont 4 % à des violences physiques graves.

Bangladesh

Au Bangladesh[OMS 8], en milieu rural, ces chiffres étaient respectivement de 62 % et 32 % et de 54 % et 30 % en milieu urbain.

Violence dans les couples gays, lesbiennes et chez les bisexuels

Selon le Centre de Solidarité Lesbienne au Canada tous les éléments caractérisant les violences conjugales dans les couples homosexuels seraient identiques à ceux que l'on trouve dans les couples hétérosexuels. S'y ajouteraient les menaces de révéler l'homosexualité du partenaire à ses proches, ainsi que la difficulté d'expliquer la situation aux policiers[65].

En France

Les structures spécifiquement dédiées à la prise en charge des violences conjugales homosexuelles seraient quasi inexistantes en France[66].

Violences au sein de couples de femmes

En France, un questionnaire réalisé sur le site Yagg en 2011 impliquant 360 personnes[67] a remonté des chiffres proches des chiffres nationaux. Élodie Brun, responsable de la Lesbian and Gay Pride Montpellier arborait alors dans son bureau le slogan « La violence chez les homosexuels, plus qu'un mythe, une réalité ». Dans un témoignage elle fait part de son vécu auprès d'une conjointe qui justifiait des violences avec l'argument « Elle m'a poussée à bout »[65].

En 2006 le Centre régional d’information et de prévention contre le sida a publié une brochure sur les violences au sein du couple lesbien. La même année, le magazine Têtu lançait un appel à témoins : « Vous êtes gay ou lesbienne, et vous avez vécu ou vivez une relation d'« amour » émaillée de violence physique ou morale. Comment cela a t-il commencé ? Comment vous en êtes-vous sorti(e) ? »[68].

L'association AGIR crée en 2014 lance le dispositif « Brisons le tabou » avec comme désir de « visibiliser » les violences conjugales commis dans les couples de même sexe et peu évoquées par les pouvoirs publics, les médias et la communauté LGBT. Selon cette association, 11% des gays et des lesbiennes et 20% des personnes bisexuelles déclaraient avoir subi des violences conjugales en 2013. Seulement 3 % d'entre ces victimes ont porté plainte[68] - [69].

Selon la psycho-sociologue Coraline Delabarre le silence concernant les violences commises au sein des couples de lesbiennes viendrait d'un ensemble de clichés[69] :

- dans les milieux féministes, la violence conjugale serait perçue comme un attribut spécifiquement masculin,

- l'invisibilisation des couples lesbiens dans notre société mènerait à une invisibilisation des violences qui s'y créent,

- les femmes seraient perçues comme forcément douces et passives dans leurs couples,

- lorsque l'agresseur est une femme alors le sentiment de culpabilité de sa victime serait amplifié.

Violences au sein de couples d'hommes

Selon la mission interministérielle pour la protection des femmes contre la violence et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), en 2016, 3 hommes ont été tués en France par leur partenaire ou ex-partenaire au sein d'un couple homosexuel[70].

Au Canada

Les résultats de l'ESG 2004 conduite par Statistiques Canada révèlent que « 15 % des gays et lesbiennes et 28 % des bisexuels, ont déclaré avoir été victimes de violence conjugale au cours de l’année 2004 par rapport à 7 % des hétérosexuels »[71]. Les résultats de l'ESG 2009 confirment cette tendance et montrent que les personnes canadiennes s'identifiant comme gays ou lesbiennes avaient deux fois plus de probabilités de déclarer avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire amoureux que les personnes s'identifiant comme hétérosexuelles[72]. Des données américaines[73] - [74] - [75] montrent également que les personnes s'identifiant comme gays, lesbiennes ou bisexuelles avaient plus de probabilités que les hétérosexuels de se dire victimes de violence sexuelle domestique au cours de leur vie.

Plusieurs revues de littérature[76] - [77] abordent ce phénomène et signalent une présence au moins égale de la violence dans les couples de même sexe. Cependant, les auteurs signalent que les recherches portant sur ce groupe de population présentent des problèmes méthodologiques qui rendent les résultats parfois difficiles à interpréter et à généraliser.

Certains acteurs du milieu canadien de la santé[78] - [79] déplorent le « silence » qui entoure la violence présente dans les couples de même sexe.

Études spécifiques aux homicides conjugaux

En France pour l'année 2018 le nombre d'homicides conjugaux avérés, couples « officiels » et « non-officiels » confondus, a été établi à 149 : 121 femmes et 28 hommes[80].

En France pour l'année 2017 le nombre d'homicides conjugaux avérés, couples « officiels » et « non-officiels » confondus, a été établi à 151 : 130 femmes et 21 hommes[80].

En France a été publiée en 2006, par l'Observatoire National de la Délinquance, une étude sur « les éléments de mesures des violences conjugales ». Il a été dénombré, pour l'année 2004, 25 hommes et 162 femmes tués par un conjoint ou un concubin[39].

Une étude, menée par la délégation aux victimes du ministère de l'intérieur et rendue public en 2008 par le secrétariat d'État à la solidarité, dénombre, pour l'année 2007, 192 homicides au sein du couple, 165 femmes et 27 hommes. Cette étude a mis en exergue que :

- En 2007 l'incidence de l'homicide conjugal sur la population générale en France a été de l'ordre de 0,0005 % pour une femme et de l'ordre de 0,0001 % pour un homme

- la majorité des homicides ont lieu dans les couples dont la situation matrimoniale est établie.

- la séparation est le mobile principal du passage à l'acte (35 %).

- cette violence s'exerçant dans le cadre familial entraîne des victimes collatérales. Ainsi un jeune enfant a été tué par son père en même temps que sa mère.

- bien que cette violence touche tous les milieux sociaux, les faits ont été perpétrés le plus fréquemment dans des couples où l'un voire les deux partenaires ne travaillent pas ou plus[81].

Selon l'Étude nationale sur les décès au sein du couple, menée par la délégation aux victimes du ministère de l'intérieur, 146 femmes et 28 hommes ont été tués en 2010 par leur compagnon ou compagne[82]. Ainsi :

- 18 % de toutes les morts violentes recensées en France et dans lesquelles l'auteur a été identifié ont eu lieu dans le cadre du couple.

- 35 % des crimes conjugaux sont liés à la séparation (commission par des « ex » ou séparation en cours)

- 34 % des auteurs d'homicides, uniquement masculins, se sont suicidés après leur acte.

- 20 % des homicides sont commis sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.

- En France une femme a une probabilité de mourir sous les coups de sa ou son conjoint(e) de l'ordre de 0,0005 %. Ce chiffre est parfois présenté sous la forme d'une probabilité de décès tous les 2.5 jours.

- En France un homme a une probabilité de mourir sous les coups de sa ou son conjoint(e) de l'ordre de 0,0001 %. Ce chiffre est parfois présenté sous la forme d'une probabilité de décès tous les 13 jours.

Au Canada, en 2011, 89 homicides ont été commis par des partenaires intimes[83]. Parmi ces crimes :

- 76 victimes étaient des femmes

- 13 victimes étaient des hommes

Selon le Rapport annuel de Statistique Canada pour l'année 2011, le taux d'homicides de femmes par leur partenaire a grimpé de 19 % de 2010 à 2011, tandis que le taux d'homicides d'hommes par leur partenaire a chuté de 50 % de 2010 à 2011 (soit son taux le plus bas depuis 1961).

Maricide

Le terme « maricide » peut se définir comme un homicide conjugal commis par une femme envers son ou sa partenaire actuel(le) ou passée(e)[84]. Il existe peu d’études sur ce sujet puisque c’est une minorité de la totalité des femmes arrêtées qui sont auteures d’homicides conjugaux[85]. Dans son ouvrage sur la violence, Véronique Le Goaziou soutient que les femmes sont moins violentes que les hommes et que les femmes apparaissent plus souvent comme des victimes de violence, très rarement comme des auteures[86].

Les raisons poussant une femme à commettre un homicide s’avèrent intéressantes puisqu’elles sont différentes de celles des hommes[87]. Les études sur le sujet démontrent que la majorité des hommes tuent leur conjointe par stratégie d’approbation alors que les femmes tueraient par stratégie de protection[87]. En effet, les chercheurs rapportent que la femme passerait à l’acte pour des raisons d’autodéfense. Une accumulation de colère face à la violence conjugale subit au sein du couple semble expliquer les homicides conjugaux commis par des femmes[88]. Ne voyant aucun autre moyen, celle-ci souhaiterait mettre fin à la violence conjugale subie. Dans ce cas, le passage à l’acte devient une libération de la souffrance physique et psychologique dont elle souffrait. La violence au sein du couple peut développer, chez la personne victime, un trouble de santé mentale nommé « stress post-traumatique » dans le DSM-5, autrefois appelé « syndrome de la femme battue »[89]. Cette pathologie peut engendrer un amoindrissement des capacités de jugement chez la personne, ce qui peut provoquer une perte de contrôle de ses propres moyens[88].

De plus, il peut y avoir une absence de la pensé dans la tête des femmes le jour du passage à l’acte, ce n’est donc pas un crime qui est planifié à l’avance[90]. D’après les chercheurs, cette incapacité à réfléchir est causée par l’accumulation de frustrations, de souffrances et de peurs[90]. Conformément à une des caractéristiques fondamentales de l’être humain qui est l’instinct de survie[91], si la femme sent sa vie menacée, elle peut tuer par peur et pour se protéger[90]. L’instinct de survie est niché au cœur de l’humain, et plusieurs chercheurs affirment qu’un individu qui se sent en danger ne va pas se retenir d’utiliser la violence à des fins d’autodéfense[92]. Les études semblent indiquer que la femme préméditerait le passage à l’acte de son ou sa partenaire et passerait à l’acte en craignant d’être tuée[93].

Uxoricide

Le terme « uxoricide » peut se définir comme un homicide conjugal commit par un homme sur sa partenaire actuelle ou passée. C’est un terme en voix de disparition qui cède sa place au terme de « féminicide »[94]. La différence entre l’uxoricide et le féminicide est la précision sur le lien et le sexe de la personne ayant commit le meurtre, l’uxoricide insistant sur le fait que le meurtrier est un conjoint de sexe masculin.

L’uxoricide représente 15% des homicides classés résolus[95]. Les données concernant ce type d’homicide conjugal sont peu nombreuses à cause de l’utilisation massive du terme « féminicide ».

Dans une situation d’uxoricide, c’est une minorité des meurtriers qui vont présenter une pathologie[95]. La principale cause des uxoricides est la suivante : la possessivité sexuelle masculine. L’idée d’une perte de contrôle, d’exclusivité sexuelle sur sa conjointe peut mener un homme dans un excès de colère menacent[96]. L’uxoricide rentre comme une étape finale dans le cercle de violence conjugale, souvent dans la catégorie des violences sexuelles. Le meurtre est souvent le résultat du défoulement, le défoulement étant causé par une jalousie excessive de l’homme.

Le geste de meurtre étant dans la majorité des cas impulsifs, le taux d’homme qui s’enlève la vie après avoir enlever celles de leur conjointe est considérablement plus élevés que dans les autres types d’homicides conjugaux. La peur des représailles est ce qui pousse les hommes au suicide après avoir tué. Les hommes ont cependant plus de chance de s’en sortir sans aucune charge criminelle que dans les cas de maricide[97]. Les chances de s’en sortir augmentent d’autant plus si l’homme possède du pouvoir par sa situation politique ou socioéconomique[98]

Le rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes qui perdure depuis toujours est lié à l’uxoricide. La socialisation des enfants étant basé sur les différences de comportements entre les sexes, la possessivité masculine vient s’installer aisément dans l’enfance[99].

En France

Depuis les années 2000, plusieurs enquêtes nationales ont tenté de dresser un bilan statistique des violences conjugales en France, les premières ne recensant que les victimes féminines[100].

La méthodologie de cette enquête de victimation a été critiquée, notamment par Marcela Iacub, Hervé Le Bras[101] et Élisabeth Badinter[102].

Première critique : l'enquête additionne des comportements objectivables (violences physiques) et des comportements qui le sont moins (violences psychiques), et viserait à faire ressortir « une véritable organisation politique de l'oppression des femmes par les hommes » plutôt qu'à se poser la question de l'autonomie des femmes, tout en ignorant les interactions et la réciprocité au sein du couple[103].

Deuxième critique : seules des femmes sont interrogées, ce qui par définition enlève toute possibilité d'évaluer le nombre d'hommes violentés. Ces attaques ont eu entre autres des réponses dans Nouvelles Questions Féministes[104] et dans Les temps modernes[105] : pour les auteurs de l'étude, la répétition des pressions psychologiques, critiques, avances non-désirées, même si elles sont moins visibles, constituent un continuum des violences physiques. D'autre part, le refus d'un indicateur global, ainsi qu'une vision de la femme vengeresse tentant de lutter au pénal selon une dichotomie « femme-victime/homme bourreau » traduirait selon eux des « thèses antiféministes ».

Alors qu'au Canada, l'Enquête Sociale générale (ESG) a évalué les victimes des deux sexes dès 1999, en France, c'est seulement en 2007 qu'une évaluation quantitative des hommes violentés a été produite une première fois par l'Observatoire national de la délinquance.

Prise en compte des victimes masculines

En 1977, la sociologue américaine Suzanne Steinmetz, Murray Arnold Straus et Richard J. Gelles créent le concept de « mari battu », ultérieurement remplacé par celui d'« homme battu ». Dans une étude de 1980 intitulée Behind Closed Doors. Violence in The American Family (en français, Derrière les portes fermées. Violence dans la famille américaine), comprenant une enquête de victimisation, Murray Arnold Straus, Richard J. Gelles, Suzanne Steinmetz affirment que les femmes commettent la moitié des violences physiques domestiques. Selon eux, les hommes causent plus de dommages directs aux femmes, mais les femmes qui utilisent des armes peuvent provoquer des blessures très graves. Suzanne Steinmetz a écrit : « Le crime le plus sous-estimé n'est pas la femme battue, mais le mari battu » estimant qu'aux États-Unis, « un homme meurt tous les quatre jours des mains de sa femme qui elle-même subissait des violences »[106].

Cette étude est très controversée en raison de problèmes méthodologiques : d'une part, l'enquête portait sur 57 couples (hétérosexuels), où 4 femmes déclaraient être battues, contre aucun homme[107] ; d'autre part l'enquête utilisait la Conflict Tactics Scales qui a, par la suite, été critiquée.

On peut souligner que les termes « femme battue » tout comme « homme battu » ne sont plus des termes jugés adéquats en raison de la non prise en compte de la violence psychologique dans ce terme. La violence conjugale revêt en effet plusieurs aspects, et la violence psychologique démarre en général le processus d'emprise[108] avant toute autre type de violence physique.

Législation et action publique

France

- Moyen Âge : le droit de correction (en latin jus castigandi[109]) est permis contre toute personne ou animal. Ainsi un « bon père de famille » peut invectiver et battre tout un chacun, que ce soit son épouse, des enfants qu'ils soient les siens ou nom, des domestiques, des commerçants, ses frères et sœurs, des personnes âgées et même des animaux. Mais l'effusion de sang apparait comme une limite à ne pas franchir. Cependant, les coutumes laissent un champ assez large aux brutalités physiques. Les archives judiciaires apportent peu d'information car, par nature, elles n'existent le plus souvent que lorsqu'il y a eu crime, c'est-à-dire mort de la victime[110]. La notion de puissance maritale est une transposition des temps modernes sur un Moyen Âge peu documenté. Par exemple, un seul rituel du charivari qui prenait pour cible un mari battu par sa femme est évoqué, par un seul témoin, en 1886 (fin du XIXe siècle) dans une région Aquitaine marquée par la culture anglo-saxonne et le tourisme balnéaire (voir villas anglaises de Biarritz, de Pau, etc.)[111]. De fait, la notion même de puissance maritale est généralement associée à une certaine déviance aristocratique anglicane. Transposer des notions modernes sur des époques plus anciennes est toujours malencontreux : sur un sujet connexe, il est « reproché » par exemple à nos ancêtres l'absence du vote des femmes, mais c'est un anachronisme car à leur époque les hommes non plus ne pouvaient pas voter, soit parce qu'il n'y avait aucun vote, soit parce seuls les propriétaires terriens pouvaient voter, et les terres étaient attribuées à une famille et non à une personne. De fait, des femmes furent élues à des postes de responsabilité avant d'avoir le droit de vote, preuve qu'elles étaient considérées comme responsables et importantes dans la société.

- 1749 : alors que jusque-là les violences conjugales sont un motif tout à fait accessoire et insuffisant pour justifier d'une séparation de biens, seul moyen avec le départ au couvent d'échapper aux effets du mariage, une telle séparation est obtenue dans le Poitou pour la première fois avec cet unique motif à l'appui de la demande[112].

- 1791 : L'article 14[113] de la loi du 22 juillet 1791 dispose que « la peine sera plus forte si les violences ont été commises envers la femme », instituant comme circonstances aggravantes le fait de commettre un délit ou un crime. Ce texte pénal impose une limite aux atteintes physiques mais Paul Viollet rappelle que l'idée de battre sa femme reste alors étroitement ancrée dans les esprits[114].

- 1804 : L'article 213 du Code civil, instauré par Napoléon en 1804, marque un recul[115] en disposant que « Le mari doit protection à sa femme, la femme, obéissance au mari ». Les manuels de droit et les décisions de justice du début du XIXe siècle considèrent que l'époux exerce une « surveillance tutélaire » sur les actions de sa femme. La subordination de l'épouse redonne au mari le droit de correction manuelle. Cependant, le législateur reconnaît l'existence de mauvais traitements entre époux puisque l'article 229-230 du Code civil insère les « excès, sévices et injures graves » comme cause de divorce ou de séparation de corps[116].

- 1810 : Le code pénal de 1810 condamnant le conjuguicide (homicide conjugal qui traduit l'uxoricide antique mais aussi l'article 14) dispose que « dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable ».

- 1938 : La loi du 18 février 1938 abolissant l'incapacité juridique de la femme mariée et mettant fin à la puissance maritale, supprime ce droit de correction marital[117].

- 1978 : Création du premier foyer Flora-Tristan pour femmes victimes de violence conjugales à Clichy[118].

- 1980 : La loi précise que « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, est un viol ».

- 1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux. Les associations qui luttent contre les violences familiales peuvent se porter partie civile.

- 1991 : Une écoute téléphonique, Femmes Info Service, est créée pour assister les victimes de violences conjugales. En 2007, ce numéro devient le 3919 : Violences Conjugales Info. En 2014, il devient le 3919 : Violences Femmes Info, avec une mission d'écoute, d'information et d’orientation étendue à toutes les formes de violences à caractère sexiste faites aux femmes[119]. Ce numéro est anonyme et gratuit.

- 1994 : Le Code pénal reconnaît comme circonstances aggravantes les violences commises par un conjoint ou un concubin et renforce la peine de réclusion criminelle pour viol.

- 2002 : La loi sur la présomption d'innocence renforce les droits des victimes de violences.

- 2005 : Le juge peut statuer sur la résidence séparée en cas violence au conjoint ou aux enfants les mettant en danger ces victimes, en attribuant aux victimes la résidence dans le logement conjugal. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée (article 220-1 du Code civil)[120].

- 2006 : La loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs[121] est adoptée par le Parlement français. Elle prévoit une obligation de respect entre les époux, dans l'article 212. Elle introduit une aggravation des peines encourues « pour un crime ou un délit lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » mais également « lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime » (Art. 132-80 du Code pénal). La loi modifie également d'autres articles du Code Pénal pour faire reconnaître les violences au sein de toutes les formes de conjugalité (concubinage, PACS et mariage).

- 2007 : Loi relative à la prévention de la délinquance qui crée dans les violences volontaires et les agressions sexuelles une circonstance aggravante liée à l'emprise alcoolique ou de stupéfiants.

- 2010 : Les violences faites aux femmes deviennent la priorité affichée par la politique sociale nationale[122] ; la violence psychologique est reconnue comme condamnable dans la législation sanctionnant les violences entre conjoints.

- 2011 : La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est adoptée et la France l'a signée.

- 2014 : La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes comprend des mesures de lutte contre les violences conjugales.

- 2018 : L'auteur(e) de violences conjugales encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours ; 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si ces violences ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; 20 ans de prison en cas de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner (30 ans de prison si la mort a été causée par des violences répétées) ; prison à perpétuité en cas de meurtre ou de tentative de meurtre[123].

- 2019 : Un Grenelle des violences conjugales est organisé du 3 septembre au 25 novembre afin de prendre des mesures à ce sujet. La loi du 28 décembre 2019, reprenant des mesures issues du Grenelle[124], vise à agir contre les violences au sein de la famille[125] et comporte 5 chapitres : l'ordonnance de protection et de la médiation familiale, les pensions de réversion, l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement[126], l'accès au logement, du téléphone grave danger.

- 2020 : Le 29 janvier est adoptée une seconde proposition de loi apportant des modifications juridiques prévues lors du Grenelle[127].

- 2020 : La loi du visant à protéger les victimes de violences conjugales[128] prévoit notamment : que la "jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence" ; qu'"en cas de violences au sein du couple, relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation" ; elle renforce les peines en cas de harcèlement "les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Le port d'armes par l'auteur présumé de violences peut être interdit "lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes." La loi renforce les disposions légales afin d'interdire aux mineurs l'accès aux sites pornographiques : "Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations". Le président peut ensuite agir par divers moyens dont " de demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire".

- en 2021, une loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle prévoit l'obligation faite aux banques d'ouvrir un compte bancaire nominatif aux femmes pour qu'elles puissent percevoir salaires, pensions ou prestations sociales, ceci afin de faciliter leur autonomie financière en cas de conflit conjugal[129].

Viol conjugal

En France, le viol entre époux est condamnable depuis 1992[130].

Certains États ne considèrent pas que le viol puisse exister entre époux. Alors que certaines civilisations ou religions considèrent que la femme doit être soumise sexuellement à son époux, la législation ou la jurisprudence de certains pays admettent l'accusation de viol d'une femme par son mari, parfois de l'inverse. L'étude de 2006 du secrétaire général de l'ONU sur la violence à l’égard des femmes dit (page 118) : « Le viol conjugal peut faire l’objet de poursuites dans au moins 104 États. Trente-deux d’entre eux ont fait du viol [conjugal] une infraction pénale spécifique tandis que les 74 autres n’exonèrent pas le viol conjugal des dispositions générales concernant le viol. Le viol conjugal n’est pas une infraction passible de poursuites judiciaires dans au moins 53 États. Quatre États ont érigé le viol conjugal en infraction seulement lorsque les conjoints sont séparés de corps. Quatre États envisagent d’adopter une législation qui permettrait de rendre le viol conjugal passible de poursuites judiciaires »[131]. Depuis 2006, plusieurs autres pays ont interdit le viol conjugal (par exemple la Thaïlande en 2007)[132].

Facteurs de risque et de protection

L’Organisation mondiale de la santé identifie en 2012 dans son rapport Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle contre les femmes[133] des facteurs de risque à plusieurs niveaux[134] : individuel, relationnel, communautaire et sociétal. Les principaux facteurs sont : le faible niveau d’instruction, l'exposition à la violence au cours de l’enfance (abus sexuel, violence interparentale), les troubles de la personnalité antisociale chez les hommes (impulsivité, manque d’empathie), l'usage nocif de l’alcool, de multiples partenaires / infidélité chez les hommes, les attitudes qui admettent la violence, les antécédents à titre d’auteur d’actes violents ou de victime, la mésentente ou insatisfaction conjugale. Les principaux facteurs concernant particulièrement la violence sexuelle[n. 3] sont : les croyances entourant l’honneur familial et la pureté sexuelle, l'idéologie du droit masculin aux rapports sexuels, les faibles sanctions juridiques.

Les facteurs de risque et de protection peuvent varier selon les pays et les cadres de vie. Sur le plan de la prévention, ce rapport indique : des efforts de prévention primaire ciblés en priorité vers les jeunes, la prévention de toutes les formes de violence (surtout la maltraitance des enfants), la réduction globale de la consommation d’alcool dans la population. D'autres facteurs « peuvent faire l’objet de mesures de prévention primaire, par exemple lutter contre l’acceptation de la violence, rendre l’instruction plus accessible aux femmes, modifier les lois qui lèsent les femmes et appliquer des politiques plus équitables envers les deux sexes ».

Campagnes de prévention

Aux États-Unis[135], un ruban de sensibilisation violet est utilisé en octobre contre la violence familiale. Au Canada[136] et en Australie[137], un ruban blanc est utilisé pour sensibiliser à la violence contre les femmes.

Aides aux victimes

Prévention

Il faut distinguer entre les actions de court terme en période de conflit aigu et la prévention de fond.

- La prévention de fond va recommander la panoplie de démarches de bons sens ou ajustées par la psychologie qui contribue à la santé relationnelle du couple.

- Les précautions en période de tensions entre partenaires suggèrent notamment, l'éloignement temporaire des partenaires, la résolution des autres aspects aigus dans la vie du couple ou des individus. La thérapie de couple peut permettre d'identifier les causes de l'emballement relationnel qui débouche sur des violences psychologiques ou physiques. Les approches sont multiples : analyse transactionnelle, communication non-violente, approche comportementaliste, etc.

- La médiation n'est pas reconnue d'une grande utilité dans les cas où la victime n'est pas dans un état psychologique stable permettant un équilibre des pouvoirs. Elle est donc à proscrire notamment dans les cas de manipulations(voir à ce sujet les livres de Marie-France Hirigoyen, Christine Petit Collin[138] et Isabelle Nazare-Aga)

Depuis 1997, des associations ont axé leurs actions sur l'accompagnement des auteurs de violence conjugale, en complément des actions judiciaires et de l'aide aux victimes, considérant qu'une prise en charge spécifique était nécessaire afin de tenter de diminuer les cas de récidive. Le premier des freins à vaincre est la reconnaissance par l'auteur de violence de la réalité des faits, et de sa propre responsabilité, même si cette responsabilité peut être éclairée par des événements ou représentations acquises dès l'enfance[139].

Porter plainte

On constate que très peu de victimes portent plainte. Selon l'enquête de l'ONDRP française, 7,6 % des femmes violentées par leur conjoint en 2005-2006 ont porté plainte contre lui ; la proportion d'hommes violentés ayant porté plainte était trop faible pour être comptabilisée[58].

Selon les associations d'aide aux femmes victimes de violence conjugale, ces dernières n'osent pas porter plainte par peur de la réaction de l'entourage (les violences sont souvent secrètes), par culpabilité (la victime est persuadée qu'elle est responsable de la violence qu'elle subit), par peur de ne pas être prise au sérieux (en effet, si elle est victime de violence depuis plusieurs mois ou années, on lui opposera souvent « pourquoi n'êtes vous pas partie ? », cette question peut aussi la culpabiliser), par peur des représailles (si une mesure légale d'éloignement tarde à être prise). Elle peut aussi être dépendante financièrement de son conjoint, être persuadée que celui-ci va changer, avoir envie de lui laisser une autre chance[140] (voir plus bas - Psychologie des victimes, pourquoi elles ne partent pas).

Assistance

L'accompagnement spécialisé se décline en différents moyens : écoute téléphonique, accueil, aide administrative et sociale, espace de parole pour les victimes, hébergement (surtout développé pour les femmes). L'objectif de cet accompagnement est d'aider les victimes à (re)trouver le respect d’elles-mêmes et à reprendre le pouvoir sur leur vie[141].

L'offre de refuges pour victimes de violences conjugales s’est d'abord développée pour les femmes, dans les années 1960 et 1970 en Europe :

- À Londres, Erin Pizzey, journaliste et écrivain, ouvre le premier refuge pour femmes battues en 1971.

- En Belgique, le premier collectif pour femmes battues ouvrit ses portes en 1977 à Bruxelles[142].

- En France, le premier foyer pour femmes battues, « Flora Tristan », ouvre en 1978[143].

Mais, en dépit de ces actions pionnières, la réalité de ces violences n’est pas mieux perçue. La multiplication des centres d’écoute ou d’accueils spécialisés n’aura lieu, avec l’attribution de subventions publiques (afin de continuer, au mieux, à mener leurs actions d’aides et de préventions), qu’à la fin des années 1980[144].

En 2020, la pandémie de Covid-19 a conduit à l’augmentation des violences conjugales. Afin de soutenir et protéger les victimes, les pharmacies françaises ont été désignées comme des lieux de prise en charge des personnes vulnérables. Par le biais de ce dispositif, les victimes peuvent être prises en charge rapidement et efficacement en demandant la référence « masque 19 » qui est un code d’appel à l’aide[145].

Psychologie

Agressivité : différence entre les sexes

Contrairement au stéréotype populaire, les femmes sont aussi tout aussi susceptibles que les hommes d'exprimer de l'hostilité par la violence physique dans le cadre d'une relation amoureuse. Les recherches du psychologue John Archer de l'Université de Central Lancashire en Angleterre et du sociologue Murray Straus démontrent que les hommes et les femmes présentent des taux de violence à peu près égaux au sein des relations, voire que les taux d'agression physique des femmes sont légèrement plus élevés. Il n'en demeure pas moins que la violence domestique dans les relations entre partenaires constitue une plus grande menace pour les femmes que pour les hommes. Les femmes subissent près des deux tiers des blessures, en grande partie parce que les hommes sont en moyenne plus forts que les femmes. De plus, les femmes et les hommes diffèrent dans la sévérité de leurs actions[146]. Les femmes seraient plus susceptibles de griffer ou de gifler leurs partenaires, et les hommes de frapper ou d'étrangler leurs partenaires[146].

Des agresseurs

Les recherches sur les profils psychologiques des agresseurs[147] - [148] - [149] - [150] montrent qu'ils sont associés à une exposition précoce à des modèles comportementaux violents, les agresseurs ayant tendance à reproduire la violence dont ils ont été les victimes ou les témoins entre leurs parents durant l'enfance[151] - [152]. Ensuite, le profil des agresseurs est associé à des traits de personnalité pathologiques dans les trois clusters. De façon intéressante, également, ces recherches montrent que le profil des femmes qui agressent diffère très peu du profil des hommes agresseurs. Ces résultats remettent en question le « paradigme des genres »[153] - [154] qui suppose une dissymétrie importante entre le profil des agresseurs masculins et le profil des agresseurs féminins.

Au-delà du simple diagnostic, certains traits et caractéristiques psychologiques des partenaires ou de la relation de couple se révèlent être des prédicteurs fiables de violence. Ainsi, des traits tels que la jalousie pathologique[155], l'absence d'empathie[156], la difficulté à régulariser l'expression de son agressivité[157] ou un profil d'attachement insécurisant[158] - [159] sont fortement corrélées à une augmentation du risque de violence dans le couple. Il en va de même pour les modèles de communication défectueux entre les partenaires et, de façon plus générale, l'insatisfaction de couple[160].

Des victimes

Heise et Garcia-Moreno (2002)[161] et Stark (2014)[162], citent aussi ces facteurs, en y ajoutant d'autres pouvant expliquer l'absence de départ de la victime : très souvent elle aurait été isolée de son milieu social et de sa famille. La peur du jugement des autres, la crainte de ne pas être crue se conjugueraient avec l'espoir que le conjoint change[163]. Dans le cadre d'une violence conjugale structurelle, cet espoir est entretenu par l'agresseur. L’ONG péruvienne « Vida mujer » a recueilli des lettres, courriels et messages de conjoints violents envoyés à leurs victimes et en a fait un livre, No te mueras por mi. Sont des lettres d'excuses, de supplications, de justifications et de promesses, c'est la phase « lune de miel » du cycle de la violence (voir ci-dessous).

Heise et al. relèvent que ce qui pourrait apparaître comme une forme de passivité de la part d'une femme est sans doute le résultat d’une évaluation calculée de ce qui lui est nécessaire pour se protéger tout en protégeant ses enfants[164].

Plus de la moitié des femmes victimes de violences conjugales développent une dépression[165], et elles font cinq fois plus de tentatives de suicide que la normale[166].

Selon le Dr Muriel Salmona[167] - [168] - [169], les troubles psychotraumatiques des victimes de violences conjugales sont graves, fréquents[n. 4], méconnus et sous-estimés. Leurs conséquences « sont la principale cause de répétition de la violence ». Les violences ont un effet de sidération qui empêche la victime de réagir de façon adaptée. Elles produisent une anesthésie émotionnelle et physique, et un état de dissociation. La mémoire traumatique fait revivre à la victime les pires instants et entretient des sentiments de terreur et de détresse, mais aussi « de honte, de culpabilité et une absence totale d’estime de soi ». Elle peut mener à des troubles de la personnalité[n. 5] - [165], un état de stress post-traumatique, des conduites à risques. Ces troubles peuvent durer des dizaines d'années, et sont comparés à une bombe à retardement. Ils ne dépendent pas de la victime, mais de la gravité et du contexte de l’agression. Ils demandent une prise en charge spécifique centrée sur les violences et la mémoire traumatique. La méconnaissance de ces troubles psychotraumatiques empêche de « reconnaître la réalité de la souffrance, des symptômes » ou d’identifier leur cause. Elle tend à renvoyer les victimes à leurs faiblesses et à discréditer leur parole.

Certaines victimes sont dans une situation d'emprise[1] - [165]. Cela explique qu’elles acceptent de subir des violences sur une période parfois très longue, ne déposent pas plainte ou retournent auprès de l’agresseur. Ces comportements peuvent être mal interprétés par les professionnels insuffisamment avertis. D’autre part, les personnes capables de mettre les autres sous emprise ont une capacité de séduction qui peut les rendre plus convaincantes pour les tiers que leurs victimes.

La victime a du mal à se reconnaître en tant que telle car cela remet en même temps en question son identité et son choix de partenaire[170].

Cycle de la violence

La violence conjugale, lorsqu'elle n'est pas situationnelle mais relève d'une dynamique au sein du couple, s'accompagne d'une prise de contrôle progressive d’un des partenaires sur l'autre, qui installe la victime dans un sentiment de peur et d'impuissance. Le caractère insidieux de cette prise de contrôle la rend difficile à percevoir, même par l'extérieur. Elle se manifeste par une lente escalade, et un cycle en quatre phases qui se répète et s’accentue avec le temps[171] - [163] : une phase de tension, lors de laquelle le partenaire violent fait savoir verbalement ou non verbalement à la victime qu’elle ne correspond pas à ses attentes et besoins, et qu’elle court un danger. La victime s’attache à apaiser cette tension par la soumission, apeurée à la fois par l’imprévisibilité de son partenaire et par la fatalité de l’agression, ce qui renforce encore l’agressivité du partenaire. Lors de la phase d'explosion (ou agression), les tensions s’aggravent en une explosion agressive qui disperse la tension et qui mène le couple à la phase suivante. Lors de la phase d'accalmie ou de justification, le partenaire violent est calmé, son énergie apaisée. La victime sort de son état de peur et de paralysie et redevient active, soit pour neutraliser les conséquences négatives de la violence, soit pour prévenir de futures explosions. La victime demeure ambivalente face à son agresseur, qui cherche de son côté à minimiser ses actes en les justifiant, en niant ou en minimisant l’agression et en culpabilisant encore la victime. Cette rationalisation de la violence donne cependant à la victime l’impression qu’une amélioration de la situation est en son pouvoir. Enfin, pendant la phase dite de réconciliation, pour ne pas perdre son partenaire, le partenaire violent tente de faire oublier son agression par un comportement attentif, voire par des supplications. Ceci fait croire à la victime que son partenaire n’est pas vraiment violent, mais quelqu’un d’attentionné, que la violence l’a submergé malgré lui et que cela ne se reproduira plus.

Ces phases peuvent durer très longtemps au début, mais se raccourcissent avec le temps, surtout la phase « lune de miel ». Il est difficile pour la victime de terrorisme intime de comprendre que la violence est ancrée de manière structurelle dans le couple et ne constitue pas uniquement des incidents isolés.

Analyse féministe

L'analyse féministe s'accorde à dire que le problème vient d'un déséquilibre fondamental entre la situation générale des femmes et celles des hommes, dans un contexte où l'égalité des chances n'est pas acquise. Les personnes étiquetées « femmes » sont donc plus vulnérables statistiquement à la violence exercée dans le couple. Elles le sont d'autant plus que leurs plaintes sont en général toujours insuffisamment prises en compte et ce dans la plupart des pays, même ceux ayant considérablement modifié leur législation[175].

Au niveau sémantique, on n'utilise plus le terme « femmes battues », d'une part depuis que l'importance de la violence psychologique a été démontrée, et d'autre part que la reconnaissance du statut d'une victime passe par son autonomisation, autrement dit par les possibilités qui lui sont offertes de faire entendre sa voix, de redevenir actrice de sa vie et de recouvrer son indépendance économique et sociale[176].

Le concept de symétrie des violences homme-femme, qui avait été produit en réaction à la notion de violence domestique issue d'une problématique de genre et relevant en grande partie d'auteurs masculins, a été récemment remis en cause par Patrizia Romito[177], qui relève notamment dans son livre l'impunité relative de la violence conjugale envers les femmes, et l'utilisation abusive du concept d'aliénation parentale pour enlever toute crédibilité aux accusations portées par les victimes en cas de séparation ou de divorce. La question n'est selon elle pas de savoir si les hommes sont victimes également (il y a des hommes victimes), mais de savoir si on peut raisonnablement insinuer qu'il s'agit du même phénomène sociologique, étant donné l'importance du déséquilibre de départ entre hommes et femmes[177].

Critique de l'analyse féministe

Certains auteurs estiment que la doctrine féministe domine les courants de pensée relatifs à la violence conjugale. Ils reconnaissent au féminisme un impact politique positif en ce qui regarde la prise en charge sociale d'un problème antérieurement refoulé dans la seule sphère privée, estimant que le militantisme féministe est à l'origine des changements dans les codes criminels et pénaux, de l'établissement de nouvelles politiques et de nouveaux programmes dans les pays occidentaux et de la mise sur pied de ressources spécialisées comme les centres d'hébergement pour femmes victimes de violence.

Certains auteurs déplorent la prévalence d'une doctrine qui réduit invariablement les problèmes sociaux à une dialectique où les femmes sont des victimes et les hommes des oppresseurs, à l'exclusion d'autres variables systémiques[c 1] - [c 2] - [c 3] - [c 4] - [c 5] - [c 6] - [c 7] - [c 8] - [c 9] - [c 10] - [c 11] - [c 12] - [c 13]. Murray A. Straus (en) déplore[c 14] l'obstruction selon lui politique et intellectuelle qu'a entraînée, la prédominance de la théorie féministe explicative de la violence conjugale. À la suite de Nicola Graham-Kevan (en)[c 15] - [178], Straus observe que malgré une recherche empiriques démontrant selon lui le contraire, les milieux politiques continuent à croire à l'axiome féministe voulant que la domination patriarcale soit l'explication fondatrice de la violence conjugale. Nicola Graham-Kevan a étudié les programmes de traitement destinés aux auteurs de violences domestiques. Selon elle pour intervenir efficacement, il est nécessaire de connaître la fonction que la violence remplit pour l'auteur, qu'elle soit par exemple utilisée pour forcer un partenaire à accéder à ses désirs, pour résoudre un conflit, pour gérer la peur de l'abandon ou pour gérer des émotions difficiles[179].

Médiatisation

Cas médiatisés

- En France, l'affaire Marie Trintignant-Bertrand Cantat et les affaires Alexandra Lange, Jacqueline Sauvage et Maxime Gaget[180] ;

- Au Canada, l'affaire Tremblay c. Daigle ;

- Aux États-Unis, les blessures infligées à Rihanna par Chris Brown, celles d'Axl Rose sur Stephanie Seymour, de Mike Tyson sur Robin Givens, de O.J. Simpson sur Nicole Brown, de Charlie Sheen sur Kelly Preston, de Tommy Lee sur Pamela Anderson, de Bobby Brown sur Whitney Houston, de Mel Gibson sur sa petite amie, de James Brown sur ses épouses successives, de Ike sur Tina Turner, etc.[181] - [182].

Traitement médiatique

En France, des journalistes[172] - [183] relèvent de nombreux articles de presse avec des titres accrocheurs, des actes mal qualifiés ou minorés, des euphémismes, une mise en avant du contexte décalé, un manque d’analyse[184]. Les violences conjugales y sont traitées dans la rubrique des fait divers et, selon Prenons la une, elles forment un phénomène de société[185] - [172]. Ces articles peuvent culpabiliser la victime, justifier la violence sous couvert d’amour ou de folie, présenter le partenaire violent avec des commentaires positifs, ou retenir son argumentaire. Ces réflexes journalistiques contribuent selon certaines personnes à banaliser, « à invisibiliser et à légitimer ces violences »[172]. En 2016, le collectif de journalistes Prenons la une établit des recommandations pour permettre un traitement journalistique le plus juste possible des violences faites aux femmes, que plusieurs médias signent[186].

Notes et références

Notes

- La gendarmerie peut constater des cas de violence qui ne débouchent pas sur une plainte ; à l'inverse, il peut y avoir dépôt de plainte sans que pour autant les services de police ou de gendarmerie ne procèdent à la constatation d'une plainte, en l'absence de certificat médical.

- Mais pas « très significative » : le rapport précise que « d’après les résultats des tests statistiques, la différence est suffisante pour fournir une tendance, mais pas plus ».