Pacte civil de solidarité

Le pacte civil de solidarité (d'acronyme PACS, substantivé en « pacs ») est un partenariat civil du droit français et, avec le mariage, une des deux formes d'union civile. Il a pour objet d'organiser la vie commune de deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe[1] (appelées « partenaires », ou plus communément pacsé(e)s), en établissant entre eux des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux[2].

Proposé en 1990 sous le nom de « contrat de partenariat civil », et après une longue gestation, le pacs a été instauré en 1999 par l'article 515-1 du Code civil, sous le gouvernement Jospin, dans le but de « prendre en compte une partie des revendications des couples de même sexe qui aspiraient à une reconnaissance globale de leur statut, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation refusait de regarder leur union comme un concubinage »[3]. Il place le couple dans un cadre juridique précis instituant des obligations réciproques, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut. Le pacs offre plus de souplesse que le mariage[4], notamment en matière de séparation et de succession. Les formalités à la signature et à la dissolution sont en outre fortement réduites.

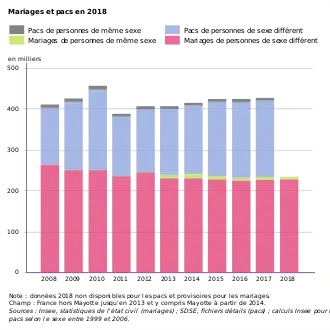

Le nombre de pacs signés par an progresse. Il est passé de 20 000 en 2000 à 200 000 en 2010[5] - [6], et a désormais dépassé celui du mariage. En 2022, il y a eu 244 000 mariages et 209 000 Pacs (nombre record depuis que le pacs existe)[7].

La première loi sur le pacs, centrée sur l'indivision, a été modifiée par la loi du [8], qui prévoit désormais, à défaut de convention contraire, un régime des biens comparable à celui des époux ayant, par contrat de mariage, adopté la séparation de biens. En outre, le régime fiscal du pacs a été progressivement rapproché de celui du mariage[9]. En revanche, son régime juridique continue de présenter diverses différences avec le mariage, notamment en ce qui concerne la succession, la pension de réversion[10] - [11], ou pour les couples internationaux.

Le pacs en chiffres

| Année | Conclusions | Variation | Dissolutions | Variation |

|---|---|---|---|---|

| 1999 | 6 151 | 7 | ||

| 2000 | 22 276 | + 262,1 % | 624 | + 8 814,3 % |

| 2001 | 19 632 | − 11,9 % | 1 872 | + 200 % |

| 2002 | 25 311 | + 28,9 % | 3 185 | + 70,1 % |

| 2003 | 31 585 | + 24,8 % | 5 292 | + 66,1 % |

| 2004 | 40 093 | + 26,9 % | 7 043 | + 33,1 % |

| 2005 | 60 473 | + 50,8 % | 8 690 | + 23,4 % |

| 2006 | 77 362 | + 27,9 % | 9 583 | + 10,3 % |

| 2007 | 101 978 | + 31,8 % | 23 132 | + 141,4 % |

| 2008 | 145 960 | + 43,1 % | 25 802 | + 11,5 % |

| 2009 | 174 629 | + 19,6 % | 32 711 | + 26,8 % |

| 2010 | 205 550 | + 17,7 % | 43 628 | + 33,4 % |

| 2011 | 152 213 | − 25,9 % | 52 002 | + 19,2 % |

| 2012 | 160 690 | + 5,6 % | 61 507 | + 18,3 % |

| 2013 | 168 692 | + 5 % | 69 540 | + 13 % |

| 2014 | 173 731 | + 3 % | 76 267 | + 9,7 % |

| 2015 | 188 947 | + 8,7 % | 79 386 | + 4,1 % |

| 2016 | 191 537 | + 1,4 % | 84 662 | + 6,6 % |

| 2017 | 193 950 | + 1,3 % | 82 345 | − 2,7 % |

Dans son rapport démographique pour 2006[12], l'Insee note que si le nombre de mariages conclus, qui a connu une légère hausse en 2005, est à son plus bas niveau depuis 1995, confirmant la tendance de diminution constatée depuis 2001, le nombre d'enregistrements de pacs continue de progresser. La progression de 2005 semble être due à un changement législatif rapprochant les régimes fiscaux du pacs et du mariage.

En 2008 a été signé plus d'un pacs pour deux mariages[13], en 2009 ont été signés deux pacs pour trois mariages[14] et en 2010 ont été signés trois pacs pour quatre mariages[15].

En 2010, 251 654 mariages ont été célébrés, et 133 909 divorces ont été prononcés (soit un peu plus d'un divorce pour deux mariages)[16].

En 2009, 32 711 pacs ont été dissous et 43 628 pacs en 2010 (+ 33,4 %) dont 20 367 à la suite du mariage des personnes pacsées[5].

L'Insee observe qu'entre 2011 et 2016[17], la part des couples pacsés augmente fortement alors que la part des couples mariés diminue : en 2016, 7 % des personnes résidant en couple en France métropolitaine sont pacsées, contre 4 % en 2011 ; à l’inverse, la part des personnes mariées diminue de 3 points sur cette période.

Depuis le , le pacs peut être conclu devant un notaire, ce qui pose des difficultés de remontées de statistiques pour les années 2011 et 2012[18].

Statistiques

L'article 3 du décret no 99-1091 du [19] modifiant la loi informatique et libertés interdisait de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacs, privant les pouvoirs publics de statistiques du nombre de pacs signés entre homosexuels ou entre hétérosexuels.

Une loi du [20] a inséré un article 14-1 à la loi sur le pacs, modifiant ainsi la disposition précédente, qui demande aux tribunaux d'établir des statistiques sur :

- le nombre de pacs conclus et ayant pris fin ;

- la durée moyenne d'un contrat ;

- l'âge moyen des personnes concernées ;

- et surtout de distinguer les pacs conclus entre des personnes de sexe différent ou de même sexe[21] (féminin et masculin).

Mais l'outil informatique des tribunaux d'instance a dû être adapté sur les bases du décret d’application[22] de la loi de 2004 et de la loi du de réforme des successions[8]. Applicable au , les chiffres des signatures de pacs et de leur dissolution publiées avant cette date par le ministère de la Justice ne livraient aucune caractéristique de base sur les intéressés[23], ce qui ne permettait pas de faire de comparaisons du nombre d'unions homosexuelles enregistrées avec les autres pays qui connaissent un régime d'union civile.

Pacs signés par des couples de même sexe

En France, le pacs était, jusqu'à la loi du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe[24], la seule forme juridique d'union civile ouverte aux couples de même sexe[25]. Le nombre de pacs signés chaque année entre deux personnes du même sexe a pratiquement été multiplié par trois en dix ans (3 323 en 2001, plus de 9 000 en 2010).

En 2010 les pacs homosexuels représentaient 4,4 % des pacs (9 145 sur 205 550 pacs) et un peu moins que 2 % de toutes les unions (205 550 pacs + 251 654 mariages)[5] - [16].

Parmi les personnes homosexuelles et bisexuelles, en 2011, une personne sur deux déclare vivre en couple, un chiffre sensiblement inférieur à celui des personnes hétérosexuelles (70 % environ)[26].

Historique : un débat politique sans précédent

Après une première moitié des années 1980 assez profitable à la condition homosexuelle (abrogation des lois et règlements pénaux discriminatoires, développement des milieux associatifs et commerciaux, etc.), l'épidémie de VIH (sida) a durement frappé cette population et mis en évidence, parfois dramatiquement, les situations douloureuses créées par la législation existante[27].

La jurisprudence était réticente à prendre en compte la réalité des couples homosexuels. La Cour de cassation a ainsi rappelé en 1989 et en 1997 que le « conjoint en union libre doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme[28] » et « le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme[29] ».

De 1990 à 1998, plusieurs parlementaires socialistes et chevènementistes déposent des propositions de loi afin d’instaurer un nouveau contrat civil. Aucune n’est cependant inscrite à l’ordre du jour du Parlement avant la proposition sur le pacs. Un long combat parlementaire commence alors.

La première proposition de loi « tendant à créer un contrat de partenariat civil » sera déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon le [30] à la suite, notamment, en 1988, d'une rencontre de ce dernier et de membres de l'association « Gays pour les libertés »[31] (issue d'une scission d'Homosexualités et socialisme[32]), ainsi que de motions retenues par le bureau national du Parti socialiste lors du congrès de Rennes.

Mais c'est avec le « contrat d'union civile » (CUC), en 1991, que la bataille politique pour la reconnaissance du couple homosexuel démarre réellement[33] - [34] ; elle connaîtra son point d'orgue par l'adoption du pacs le .

Contrat d’union civile

Le contrat d'union civile (CUC) est créé en par un groupe de travail réuni autour du militant Jan-Paul Pouliquen, du professeur de droit Gérard Bach-Ignasse et du député chevènementiste Jean-Yves Autexier[35]. Ce texte novateur rencontre un soutien immédiat auprès des Verts et du Planning familial et quelques députés socialistes dont Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Belorgey qui, avec Jean-Yves Autexier, en feront une proposition de loi[36] - [37].

Le CUC sera le plus complet de tous les projets de rénovation du régime de l'union libre qui précéderont le pacs : régime successoral, sécurité sociale, transfert de propriété et surtout ouverture aux couples (hétérosexuels ou homosexuels), aux fratries et aux « vieilles dames » ce qui le dissocie d'un quelconque lien sexuel entre les contractants[38].

Malgré un soutien médiatique et civil (une pétition rassemblera plus de 3 000 signatures[39] et un sondage donnera 72 % des Français très ou assez favorables au projet[40]), le texte n'aboutira pas.

Le , deux articles du CUC seront repris et votés dans la loi « portant sur diverses mesures sociales[41] » :

- transfert du bail en cas de décès d'un des deux cohabitants (article 62 de la loi – déclaré non conforme à la Constitution par décision[42] du Conseil Constitutionnel au motif qu'il modifiait l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu par la loi du [43] ;

- une modification de l'article L161-14 du Code de la sécurité sociale[44], assurant la couverture sociale du cohabitant à charge pourvu qu'une attestation sur l'honneur de 12 mois de vie commune soit produite[45]. Cette nouvelle disposition profitera aussi à des couples de sexe différent[46].

CUS, CVS et PIC

La nouvelle cohabitation politique, imposée par la victoire de la droite aux élections législatives de et qui s'achèvera en 1995 par l'élection de Jacques Chirac, marque un coup d'arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel[47].

Un premier certificat de concubinage pour les couples homosexuels est délivré par Joël-Guy Batteux[48], le maire de Saint-Nazaire, grand défenseur du CUC avec Élisabeth Badinter. Cette décision pionnière fait grand bruit et provoque l'émoi quant à son caractère jugé illégal par certains membres de l'UDF dont le maire de Lyon Raymond Barre. D'autres mairies de gauche dont celle de Lille, dirigée par Pierre Mauroy, prennent le pas et délivrent les premiers certificats de vie commune aux couples de même sexe[49].

Néanmoins, le projet de CUC n'est pas définitivement enterré puisqu'en la fédération AIDES se mobilise en faveur de cette cause. Son groupe juridique proposera un « contrat de vie sociale » (CVS), qui fusionnera finalement en avec le CUC pour donner naissance au « contrat d'union sociale » (CUS)[33].

Cette nouvelle mouture du texte permettra le ralliement du mouvement homosexuel[33].

Ce dernier, jusqu'à présent, refusait en partie l'institutionnalisation du couple gay, restant sur les positions des années 1970, qui dénonçaient la normalisation de la société et son ordre symbolique (patriarcat, monogamie, mariage) et défendaient l'homosexualité comme dernier terrain de la marginalité[50].

Mais du « droit à la différence » l'on est passé à la revendication du « droit à l'indifférence » qui suppose l'égalité des droits pour tous et la défense du CUC sera une des clés de voute de ce combat.

La multiplication des maires délivrant des certificats de vie commune aux couples homosexuels (une cinquantaine en 1995, 243 en 1996[33]) et les risques potentiels de contentieux devant les tribunaux administratifs font revenir la question du CUC à l'Assemblée nationale[51].

Mais la réponse du garde des Sceaux, Jacques Toubon, sera sans équivoque : « il n'est pas question de créer le contrat d'union civile, il est au contraire question de favoriser dans le pays les mariages et les naissances ».

Jacques Toubon demandera quand même une étude portant sur les conséquences financières de la séparation des couples confiée à un groupe de travail présidé par Jean Hauser, professeur de droit, et qui donnera naissance au « pacte d’intérêt commun » (PIC)[33].

Le PIC ne s'attachera qu'à résoudre des problèmes matériels et financiers en faisant l'impasse sur une quelconque reconnaissance symbolique (c'est d'ailleurs une convention rédigée sous seing privé, ou en la forme authentique devant notaire).

Naissance d'une nouvelle union, le pacs

Le , les députés RPR, UDF et DL (à l'exception d'Alain Madelin et de ses proches qui se sont abstenus) se sont largement mobilisés. L’absentéisme sur les bancs de la gauche plurielle est, à l’inverse, anormalement élevé. Fait exceptionnel sous la Ve République, c’est l’irrecevabilité qui l’emporte : l’opposition demande que le texte ne soit pas débattu, car elle l’estime contraire à la Constitution[52]. La majorité propose alors un nouveau texte le . La bataille reprend le mardi [53].

Élisabeth Guigou, alors garde des Sceaux du gouvernement de Lionel Jospin, déclare : « un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant, en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme »[54].

En deux jours, l’opposition dépose 2 161 amendements au texte[55]. Chaque alinéa est l’occasion d’interminables échanges.

La proposition de loi relative au pacs fut votée après une forte opposition de la part de la droite, Christine Boutin et Philippe de Villiers, notamment, prévoyant la destruction de la société si la loi était adoptée.

Christine Boutin prononça ainsi une argumentation de cinq heures à l'Assemblée nationale[56] - [57], défendant selon elle les fondamentaux de nos sociétés rappelés dans la Bible, brandie à cette occasion dans l'hémicycle (ce qu'elle conteste désormais, affirmant qu'elle brandissait en réalité le règlement de l'Assemblée nationale, mais ce que Rue89 confirme, rappelant que la députée s'en est longtemps vantée[58]). Pour Christine Boutin, « le Pacs contribuerait inévitablement à la chosification des enfants soumis au bon plaisir des adultes ». Pour Dominique Dord, député DL, « Le Pacs est une patate chaude que l’on se refile de la mairie au tribunal d’instance et pourquoi pas demain à la direction des services vétérinaires »[59]. Pour d'autres, comme Claude Goasguen, il s'agit de défendre la conception d'une société où la famille est fondée sur deux parents de sexe opposé. Ils craignent surtout que le pacs ne soit qu'une étape avant le mariage entre personnes de même sexe et l'adoption d'enfants par les couples gays[60] - 4e_de_couverture_61-0">[61].

À droite, seule la députée RPR Roselyne Bachelot soutient le texte[62], mais elle essuie les quolibets de ses amis députés et l'opposition de son père et de ses proches[63]. Son discours a été coécrit par Philippe Séguin (qui s'est lui-même abstenu lors du vote)[64]. À gauche, le gouvernement Jospin reprend désormais plus nettement le pacs à son compte, mais à la condition de refuser toute ouverture à l’adoption et à la procréation médicalement assistée. Le , après plus d’un an de procédure, l’Assemblée adopte en dernière lecture la loi sur le pacs[65].

La loi no 99-944[66] est promulguée le . Ce texte sera réformé par la loi du [8], et la loi du [9]. Le premier pacs enregistré en France est celui de messieurs Dominique Adamski et Francis Dekens, à Lille, le .

Régime juridique

Adoption du pacs

Deux personnes physiques majeures résidant sur le territoire français (au départ uniquement en France métropolitaine et dans les DOM, le pacs adopté en 1999 n'ayant pas été étendu automatiquement aux autres collectivités d'outre-mer avant consultation de leurs assemblées respectives) qui souhaitent organiser leur vie commune peuvent conclure un pacs quel que soit leur sexe[67]. La loi[68] impose :

- Une convention signée des deux partenaires, par acte sous seing privé (convention rédigée par les partenaires) ou authentique (convention rédigée par un notaire).

- Pour les Français résidant à l'étranger, une déclaration conjointe enregistrée par l'agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune. En effet, en cas de résidence à l'étranger (dans les États où l’ordre public ne prohibe pas, de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage) il est possible de contracter un pacs si au moins l’un des deux partenaires est de nationalité française[69].

Lorsque le pacs est conclu sous signatures privées, il doit être impérativement enregistré à la mairie de la résidence commune des partenaires, à défaut il n'entre pas en vigueur. Cet enregistrement est gratuit.

Le pacs notarié, outre sa conservation assurée par le notaire, est dispensé d'enregistrement à la mairie (loi du [70]) : le notaire procède lui-même aux formalités de publicité auprès des services l'état civil. Ainsi les futurs partenaires n'ont aucune autre démarche à faire que de signer le pacte devant le notaire.

Le décret du [22] a rendu applicable le pacs à Mayotte. En , le pacs a été étendu à Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie[71] ; pour les autres territoires français à statut particulier en outre-mer (notamment en Polynésie française, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les autres territoires français sans habitant permanent[72]), le pacs doit encore être conclu en métropole ou dans le consulat français d'un pays voisin (à condition d'y résider légalement), ce qui pose encore problème pour les militaires français affectés et installés dans ces territoires et qui ne bénéficient pas encore de l'extension des droits à conclure le pacs et des droits financiers spécifiques à leur installation et dont ils disposeraient s’ils étaient affectés en métropole ou dans les DOM[73].

Les partenaires doivent comparaitre tous les deux, en personne, à la mairie, à l'ambassade ou au consulat de France, toute représentation par un tiers étant impossible. Il existe une différence de traitement avec les futurs époux : le mariage fait l'objet d'une cérémonie célébrée[74] par le maire de la commune, le pacs est simplement enregistré par le service de l'état civil de la commune (avant le , le pacs était enregistré au tribunal d'instance).

Sont prohibées les conventions[75] :

- entre ascendants, descendants (parents, enfants, grands-parents) et alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc.) ; c'est la prohibition de l'inceste.

- entre collatéraux jusqu'au troisième degré (frères, sœurs, oncles, tantes, nièces et neveux) ;

- entre partenaires dont l'un est déjà marié ou déjà pacsé ; c'est la prohibition de la bigamie. Lorsque deux personnes ont déjà conclu un partenariat à l'étranger, l'enregistrement d'un pacs de droit français n'est plus possible[75]. Or, la reconnaissance en France des effets civils d'un partenariat conclu à l'étranger demeure incertaine, le bénéfice des avantages fiscaux étant clairement exclu. Une réforme est envisagée sur ce point[76].

- avec un mineur même émancipé[77]. Depuis le , à la suite de la loi du [78], l'assistance du curateur[79] ou l'autorisation du juge ou du conseil de famille[80] sont nécessaires pour, respectivement, le majeur sous curatelle ou sous tutelle.

Le pacs en mairie

Initialement, le pacs était enregistré au tribunal d'instance. Depuis le , la convention est enregistrée en mairie. Mais le pacs ne peut, juridiquement, contrairement au mariage, être « célébré » en mairie. Cependant, certaines mairies organisent une fête à l’occasion des pacs[81].

Le [82] l'adoption définitive du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été votée à l'Assemblée. Cette loi, promulguée le [83], dispose qu'à partir du , la compétence du tribunal d'instance pour la conclusion, la modification et la dissolution des pacs est transférée en mairie[84] - [85] - [86].

Convention de pacs sous signatures privées : pièces à fournir et formalités à effectuer

Un certain nombre de pièces doivent être fournies par les futurs partenaires pour la conclusion de leur pacs[84] :

- par tous les futurs pacsés :

- l'original de la convention sous seing privé, lorsqu'elle a été rédigée par les partenaires (elle peut également être rédigée par un notaire). La convention doit explicitement faire référence à la loi : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la loi du modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du Code civil » et préciser les modalités de l'aide matérielle. Il est recommandé d'inclure également dans la convention un état chiffré des biens et des dettes de chacun des futurs partenaires. Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-type (formulaire cerfa no 15726*02) ;

- une déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa no 15725*02) ;

- une pièce d'identité[87] et un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) datant de moins de trois mois[88] (ou de moins de six mois pour le partenaire étranger né à l'étranger, accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire).

- par les personnes étrangères :

- un certificat de coutume[89] fourni par l'ambassade ou le consulat du pays concerné, justifiant de leur capacité juridique et de leur liberté d'un éventuel mariage ou partenariat ;

- un certificat de non-pacs daté de moins de 3 mois délivré par le service central d'état civil ;

- et si la personne étrangère vit en France depuis plus d'un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil, pour vérifier l'absence de tutelle ou curatelle, délivrée par le service central d'état civil.

L'officier d'état civil (ou les agents diplomatiques et consulaires français lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger) :

- vérifie les pièces présentées ;

- restitue l'original de la convention, ou sa copie authentique, après l'avoir visé et daté ;

- conserve un exemplaire du contrat ;

- inscrit la déclaration sur un registre en lui attribuant un numéro d'enregistrement ;

- avise, sans délai, l'officier d'état civil[90] détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire (ou le service central d'état civil si la personne est née à l'étranger) afin qu'il y soit fait mention, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Cette mention, également portée sur le livret de famille, et dans les actes d'achat hors indivision réalisés par un partenaire pacsé avant le , peut entraîner des discriminations, typiquement dans les petites communes où le pacs homosexuel n'est pas bien vu[91]. Cette publicité a déjà coûté leur emploi à certains homosexuels pacsés et a entraîné des tracasseries au travail[92], un harcèlement administratif (refus de permis de construire, contrôle fiscal), des agressions physiques et morales multiples.

Les partenaires reçoivent immédiatement une attestation d'enregistrement du pacs qui précise leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et la date de conclusion du pacs. La convention de pacs prend effet, entre les partenaires, à compter du jour de son enregistrement, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de leurs actes de naissances. Elle est sans valeur, y compris entre les partenaires, sauf lorsqu'elle a été passée devant notaire, tant qu'elle n'a pas été enregistrée[93].

Pacs notarié

La convention de pacs peut être rédigée ou modifiée par un notaire, mais ce n'est pas obligatoire. Son coût, fixé par décret[94], est voisin de celui d'un contrat de mariage (230,77 € TTC, plus un droit d'enregistrement de 125 €, plus d'éventuels coûts supplémentaires[95]). S'agissant d'un service public, les personnes ne disposant pas de revenus dans les limites prévues par la loi peuvent demander au préalable l'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ce qui en réduira le coût.

Conséquences familiales

Comme le mariage, le pacs institue sans les énoncer certaines priorités : la situation de détresse matérielle à l'origine du pacs, résultant de ruptures soudaines sans recours possible, transparaissent dans l'article 515-4[96], qui organise un devoir d'aide mutuelle. Les partenaires s'engagent à vivre en commun, et à s'apporter une aide matérielle l'un à l'autre. Cette aide est quantifiée, sauf dispositions contraires de la convention de pacs, à proportion de leurs facultés respectives. Les partenaires sont donc libres de la minimiser ou l'augmenter au maximum par contrat, le juge éventuellement saisi devant appliquer la convention.

Lorsque l'un des partenaires est dans le besoin, il peut ainsi s'adresser au tribunal pour obtenir la saisie du compte bancaire de son partenaire. Ce qui est proche du mariage, car lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribution aux charges du mariage, l’autre doit assigner celui-ci devant le juge pour le contraindre à payer[97]. Entre partenaires d'un pacs, la dissolution du contrat est bien plus souple, et ne garantit pas la protection du partenaire dans le besoin.

Avec la loi de 2006[8], la logique matrimoniale du pacs gagne du terrain, et les partenaires s’engagent à une assistance réciproque (dans la vieillesse, la maladie, etc.). La loi du [78], facilite l'exercice de cette assistance, en prévoyant qu'un partenaire pacsé peut être nommé tuteur de son partenaire incapable[98]. Auparavant, le juge des tutelles ne pouvait désigner en cas d’incapacité comme tuteur que le conjoint ou éventuellement un ascendant.

On reste loin de la formulation brève mais sans équivoque de l'art. 212, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance », dont nul contrat ne peut diminuer la portée. Cette notion de fidélité est totalement étrangère au pacs[99]. Le mariage a cependant beaucoup évolué sur ce point, par un mouvement qui a commencé avec la fin de la pénalisation de l'adultère au début du XXe siècle, jusqu'à la jurisprudence actuelle, dans laquelle l'infidélité n'est plus en elle-même une cause suffisante pour entraîner systématiquement le divorce aux torts exclusifs de l'une des parties[100].

À la différence, majeure, du mariage, le pacs est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale. Il ne confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.

Décès d'un partenaire : héritage et autorité parentale

En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant n'est pas héritier du défunt ; il n'a que des droits limités sur le domicile familial. L'adjonction de deux testaments est donc un complément indispensable au contrat de pacs. En effet, lorsqu'il n'existe pas de descendant, il est possible de léguer l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la quotité disponible[101].

En outre, lorsqu'il s'agit d'un pacs entre personnes de même sexe, en cas de décès d'un partenaire, l'autorité parentale revient à l'autre parent légal du mineur et non systématiquement à l'autre partenaire (qui peut être son « parent social »).

Toutefois, celui-ci peut déléguer l'autorité parentale au partenaire du défunt. Ainsi, dans une telle affaire, le père légal de l'enfant, devenu seul titulaire de l'autorité parentale à la suite du décès de la mère légale, en avait délégué l'autorité à la compagne de cette dernière. La sœur de la défunte avait toutefois voulu être désignée tutrice des mineurs et avait dès lors formé une demande de délégation de l'autorité parentale à son profit. Elle a été déboutée par la Cour d'appel, jugement confirmé en par la Cour de cassation, l'intérêt des enfants étant de continuer à vivre auprès de la femme qui s'occupait d'eux depuis le décès de leur mère légale, cette femme ayant le rôle de mère sociale[102].

Pacs enregistrés avant le

Ces pacs demeurent soumis, quant aux biens, aux graves inconvénients de la rédaction initialement défectueuse de la loi du [103].

Chaque partenaire conserve la propriété exclusive :

- des biens qu'il possédait avant la signature du pacs, à charge pour lui d'en prouver la date d'acquisition,

- et des biens qu'il reçoit par succession ou donation.

Les biens acquis pendant la durée du pacte sont indivis, ce qui signifie qu'ils appartiennent par moitié à chacun des partenaires. La preuve contraire peut être rapportée :

- uniquement par le contrat de pacs, en ce qui concerne le mobilier ;

- uniquement par les stipulations de l'acte d'acquisition[104] en ce qui concerne les autres biens (immeubles, véhicules, fonds de commerces ou parts de sociétés), avec pour conséquences :

- que la possibilité de détenir autrement que par moitié chacun des titres ou valeurs boursières est douteuse, puisqu'il n'existe pas d'acte d'achat ;

- que la validité des stipulations contraires mentionnées dans le contrat de pacs lui-même n'est pas certaine[105].

Il est recommandé aux partenaires concernés de conclure un pacte modificatif[106] pour se placer sous l'un des deux nouveaux régimes.

Pacs enregistrés ou modifiés après le

Le pacs se distingue désormais[103] du mariage par le fait que le régime des biens par défaut est la séparation de biens, alors que le régime des biens par défaut dans le mariage est la communauté réduite aux acquêts. Mais dans le mariage comme dans le pacs, le couple peut aménager ou changer ces dispositions, par contrat de mariage, changement de régime matrimonial, ou avenant, enregistré, au contrat de pacs. Il est intéressant d'observer que la très grande majorité des époux qui font un contrat de mariage choisissent la séparation de patrimoines.

Pour son pacs, le couple a le choix entre un régime de séparation des biens, et un régime d'indivision.

Séparation des patrimoines

Chaque partenaire conserve la propriété des biens qu'il possédait avant la signature du pacs, qu'il acquiert avec ses revenus, qu'il reçoit par succession ou donation. Il en dispose, les administre et les utilise librement. Il lui appartient de prouver qu'il en est propriétaire (titre de propriété, facture)[107]. Les biens meubles sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Les partenaires ont également la possibilité d'acquérir des biens ensemble, par moitié ou autrement. Ils forment alors volontairement, pour tel ou tel bien, une indivision dont les quotités sont déterminées au prorata de leur financement respectif.

La séparation des patrimoines est applicable par défaut, c'est-à-dire dans le silence du pacte sur le régime choisi par les partenaires. Elle est proche du régime de séparation des biens des gens mariés.

Régime de l'indivision

Les partenaires peuvent convenir que tous les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément après la signature du pacs appartiendront pour moitié à chacun d'eux[108]. Dans ce cas, s'il y a contribution inégale au financement du bien, aucun recours ne peut être exercé. Chaque partenaire conserve cependant la propriété exclusive :

- des biens qu'il possédait avant la signature du pacs ;

- des biens qu'il reçoit par succession ou donation ;

- de ses économies,

- de ses travaux personnels,

- des biens qu'il acquiert seul, lorsqu'il précise dans l'acte d'achat que le prix est payé avec des fonds détenus avant la signature du pacs, ou reçus par succession ou donation[109].

Pouvoirs des partenaires sur les biens indivis

Chaque partenaire est gérant des biens indivis, ce qui se traduit, notamment, par l'absence de pouvoirs de chacun des partenaires pour agir sans l'accord de l'autre. Seuls les actes nécessaires à la conservation des biens peuvent être accomplis par un partenaire agissant seul. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis[110], réputée conclue pour la durée du pacs. Lors de la dissolution du pacte, cette convention pourra être prorogée pendant cinq années reconductibles[109].

Logement familial

Chacun des deux partenaires est réputé cotitulaire du bail du logement du couple, dès lors (depuis la loi du [111]) que les partenaires en font la demande conjointement[112] - [113]. Il en est ainsi, dès lors que le propriétaire en a été averti, même si un seul partenaire a signé le bail avant la conclusion du pacs. Lorsque le partenaire qui avait signé le bail abandonne le domicile, ou vient à décéder, son partenaire continue à en bénéficier pour la durée restant à courir[114]. Inversement, le bailleur engagé dans les liens d'un pacs peut faire profiter son partenaire du droit de reprendre pour habiter le logement occupé par un locataire[115]. En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant a, pendant une année, un droit de jouissance gratuite sur le logement du couple et le mobilier qui s'y trouve, aux frais des héritiers, quelles que soient ses conditions de location ou de propriété[116].

En contrepartie, chaque partenaire est solidairement tenu envers le propriétaire de la totalité des loyers et des charges restant dus jusqu'à la fin du bail. Dès lors que son partenaire, qui est cotitulaire, demeure dans les lieux, il importe peu qu'un congé régulier ait été délivré.

Droits des créanciers

En principe, chaque partenaire demeure seul débiteur des dettes nées avant le pacs, ou qu'il contracte seul. Mais ses créanciers voient leurs droits de poursuites étendus à la part que détient ce partenaire dans les biens indivis. En principe, un créancier ne peut pas saisir directement ces biens indivis, mais il a le droit de demander un partage à cet effet[117] lorsqu'aucune convention d'indivision n'a été établie. Il ne faut pas en sous-estimer les graves conséquences, notamment lorsque l'un des partenaires exerce une activité indépendante.

Certains créanciers ont des droits plus étendus, dits de solidarité active. Ils peuvent poursuivre chacun des partenaires pour la totalité de la dette, sans être tenu de la répartir entre eux à proportion de leur part. Il en est ainsi :

- pour les dettes contractées par l'un des partenaires pour les besoins de la vie courante, sauf en ce qui concerne les dépenses manifestement excessives[118] ;

- pour les dettes contractées par l'un des partenaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis[119] ;

- pour les impôts (sur le revenu et la fortune).

La solidarité à l'égard des tiers concernant les « dettes contractées par l'un des deux partenaires pour les besoins de la vie courante » est un franc emprunt au mariage. C'est sans doute pourquoi la formulation reste assez générale (« vie courante ») et a le défaut d'ouvrir la voie à de multiples contentieux.

Contrat de travail

Les partenaires salariés ont la possibilité de se prévaloir de l'enregistrement de leur pacs pour obtenir une période de congés exceptionnels de quelques jours, variable selon les conventions collectives, à titre d’évènement familial.

En effet, les articles L3142-1[120] et L3142-4[121] du Code du travail relatif aux congés pour évènements familiaux font bénéficier, depuis la loi du [122], de 4 jours de congés les couples qui concluent un mariage ou un pacs.

Avant cette loi, la différence de traitement entre les couples mariés et ceux pacsés avait été condamnée par le Défenseur des droits[123] et la CJUE. Cette dernière, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, a jugé que la directive 2000/78/CE du relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[124] s'oppose à une disposition conventionnelle excluant le salarié qui conclut un pacs avec une personne de même sexe du droit d'obtenir des jours de congés octroyés aux salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d'un travailleur qui se marie[125].

Les salariés du secteur privé ont de même droit à deux jours de congés en cas de décès du partenaire, un jour en cas de décès de l'ascendant de leur partenaire[126]. L'employeur a une obligation de fixer les dates de congés en tenant compte de celles du partenaire[126], et d'accorder des dates de congés simultanés en cas d'emplois dans la même entreprise[127]. Enfin, il existe la possibilité de bénéficier d'un congé de soutien familial, non rémunéré, pour s'occuper du partenaire présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité[128].

Les salariés de la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État, ont un droit de priorité dans l'ordre des mutations pour rapprochement géographique[129]. (La méthode du faux PACS est parfois utilisée pour faciliter les demandes de mutation des professeurs[130]). Des aménagements d'horaires sont également accordés pour permettre l'accompagnement du partenaire handicapé[131]. Les autorisations d'absence[132] sont de cinq jours maximum lors de la conclusion d'un pacs, trois jours maximum en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.

Statut de collaborateur

Lorsqu'un partenaire participe à l'activité professionnelle de l'autre, il a la possibilité d'opter pour la même couverture sociale que le partenaire d'un chef d'entreprise commerciale, artisanale, agricole ou industrielle. Ce statut de partenaire collaborateur lui permet de cotiser personnellement au régime d'assurance vieillesse du régime social des indépendants pour se constituer une retraite et de bénéficier de la qualité d'ayant droit en matière d'assurance maladie-maternité[133]. Sa participation dans l'entreprise doit être régulière, non rémunérée, et il ne doit pas exercer d'activité hors de l'entreprise.

Protection sociale

Le partenaire bénéficie de la couverture sociale de son partenaire en matière d'assurance maladie et de maternité[134], et du capital décès de son partenaire, pour lequel il est prioritaire, devant les enfants et ascendants[135]. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'une rente d'ayant droit lorsque le partenaire est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle[136].

Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des plafonds de ressources lors de la fixation du droit aux prestations sociales. L'assiette des revenus étant modifiée, la plupart des prestations peuvent être réduites ou supprimées, c'est le cas notamment pour :

- le revenu minimum d'insertion (RSA). Selon l'association Agir ensemble contre le chômage « les personnes en situation précaire ne se pacsent pas »[137], en effet, deux bénéficiaires du RSA qui reçoivent chacun une allocation de personne seule (545,48 € au ), ne percevraient une fois pacsés qu'un revenu de couple (818,22 € au pour un couple sans enfant[138]).

- les prestations familiales ;

- l'allocation de logement ;

- l'allocation aux adultes handicapés ;

- l'allocation de solidarité spécifique ;

- la prime pour l'emploi ;

L'assujetti pacsé qui a perdu tout droit à ses prestations (AAH ou RSA) devient alors un ayant droit de son partenaire se trouvant ainsi dans une situation de dépendance totale. Cette situation crée des désagréments au partenaire qui « entretient » l'autre tel le passage du tarif de mutuelle d'une cotisation individuelle à une cotisation de couple (généralement plus de 90 % d'augmentation) mais aussi parfois une mauvaise considération du couple (un partenaire qui travaille et entretient l'autre).

La signature du pacs provoque la perte des allocations accordées aux personnes isolées (soutien familial, parent isolé, veuvage), et ne donne aucun droit à la pension de réversion, ou à une allocation veuvage.

Unions internationales

Il n'existait pas de règles de droit international privé en matière de pacs, ce qui peut provoquer de graves incertitudes en présence de partenaires de nationalité ou de résidence étrangère, ou encore de biens détenus à l'étranger.

Pour remédier à cette situation, la loi du [139] a créé l'article 515-7-1 du Code civil qui dispose que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement[140] ». Ainsi, depuis lors et sous réserve des instructions administratives spécifiques à chaque ministère, les partenaires étrangers installés en France peuvent bénéficier, après vérification de la validité de leur partenariat au regard de la loi du pays qui a procédé à l'enregistrement dudit partenariat, des mêmes droits que les pacsés français (notamment en matière fiscale).

L’attribution d’un titre de séjour au partenaire étranger ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour un conjoint étranger. Le pacs est simplement un élément d'appréciation des liens personnels en France, et notamment pour l'obtention d'un titre de séjour « vie privée et familiale » après justification d'un an de vie commune[141].

Le ministère de la justice a répondu à une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral »[142]. Le la Direction générale des Finances publiques a autorisé deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune[143].

Fiscalité

Les partenaires pacsés, à l'instar des époux, forment un foyer fiscal unique pour l'impôt sur le revenu. Seuls les concubins doivent déclarer séparément leurs revenus et prendre en compte leurs propres enfants, les enfants communs étant pris en compte par le père ou par la mère.

Jusqu'en 2010, les partenaires pacsés devaient fournir:

- deux déclarations individuelles pour les revenus antérieurs à la date signature, l'impôt calculé sur les revenus allant du à la date du pacs étant dû personnellement par chacun des partenaires ;

- une déclaration commune pour les revenus compris entre la date de signature et le de l'année concernée ; l'impôt étant alors payé conjointement par le couple.

L'article 95 de loi de finances pour 2011[144] - [145] a modifié ces modalités d'imposition. À partir de l'imposition des revenus de 2011 déclarées en 2012 : l'année du mariage ou de la conclusion du pacs, une seule déclaration commune de revenus devra être remplie, et non plus 3. Toutefois, il sera possible de choisir l'imposition séparée des revenus sur l'ensemble de l'année.

L'avantage fiscal est évidemment remis en question en cas de rupture avant le de l'année qui suit la formation du pacs. Lors de la séparation, le partenaire lié par un pacs peut demander une désolidarisation de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou de l'impôt de solidarité sur la fortune[146]. Dès la conclusion du pacs, les partenaires sont, comme les concubins et les époux, soumis à une imposition commune pour la perception de l'impôt sur la fortune[147]. Dès la conclusion du pacs, les partenaires sont, comme les époux, exonérés de droits de succession et bénéficient, en matière de droits de donation, d'un abattement de 80 724 € puis d'une fiscalité progressive[148].

La rupture du pacs n'est pas un divorce

Le pacs est un contrat que le couple peut librement modifier ou rompre, à la différence du mariage qui ne peut être modifié ou rompu que par ou avec l'accord d'un juge (malgré de nombreuses réformes allant dans cette direction : possibilité de changer de contrat de mariage, développement du divorce par consentement mutuel). De fait, bien que facilité par la loi du [149] et la loi du [83], le divorce reste un processus complexe et judiciaire. Au contraire, la résolution du pacs sera matérialisée par une simple lettre recommandée avec effet immédiat, même s'il n'est pas exclu, en pratique, que la rupture donne lieu, comme le divorce, à des contentieux. Comme un simple concubinage, le pacs peut en effet entraîner des conflits lors de son exécution ou de sa rupture. L'intervention du juge n'est donc nullement exclue.

Modalités de rupture

Les partenaires sont libres de rompre le pacs à tout moment[150] :

- en adressant ou en remettant une déclaration commune au service de l'état civil ayant enregistré le pacs (ou au service de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le pacs pour les pacs enregistrés avant le ).

- à l'initiative d'un seul des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au service de l'état civil ayant enregistré le pacs (ou au service de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le pacs pour les pacs enregistrés avant le ). La brutalité de cette procédure a été l'objet de nombreuses critiques[151], on a été jusqu'à employer le terme de répudiation.

- par le mariage de l'un des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) de l'acte de mariage à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au service de l'état civil ayant enregistré le pacs (ou au service de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le pacs pour les pacs enregistrés avant le ).

- par le mariage des partenaires, sans autre formalité.

La dissolution est effective, entre les partenaires, dès son enregistrement par le service de l'état civil ou par le même notaire qui a reçu le pacs si celui-ci était notarié, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de l'acte de naissance. Elle peut donner lieu à réparation lorsqu'elle est fautive. De plus, les anciens partenaires vont devoir établir des comptes et parvenir à un accord sur le partage du mobilier et des biens indivis, pour reprendre leur indépendance financière. La convention de pacs peut organiser les modalités de rupture et les règles d'indemnisation. À défaut, le juge statue sur les conséquences de la rupture. Mais, contrairement au divorce, la rupture du pacs n'implique pas le versement par le partenaire le plus aisé d'une prestation compensatoire de la différence de niveau de vie provoquée par la rupture.

Un autre « piège » du pacs est que les partenaires pourraient être tentés de se séparer à l'amiable en négligeant de dissoudre leur pacs, et avoir par la suite de mauvaises surprises, par exemple en étant tenus responsables des dettes de leur partenaire.

Notes et références

- Article 515-1 du Code civil

- « Pacte civil de solidarité / Pacs », sur Insee, :

« Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il a été promulgué par la loi du . Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux. Par contre, il est sans effet sur les règles de filiation et de l'autorité parentale si l'un des contractants est déjà parent. Il était à l’origine conclu au tribunal d'instance puis, à compter du , devant un notaire ou au tribunal d’instance. L'enregistrement des Pacs a été transféré des tribunaux vers les mairies à compter du . Depuis cette date, l’enregistrement d’un Pacs se fait donc en mairie ou devant un notaire. Le Pacs peut être dissous par la volonté de l'un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au service d’état civil de la commune ayant enregistré le Pacs (ou de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le Pacs pour les pacs enregistrés avant le ), ou au notaire ayant contractualisé le Pacs. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l'un ou des deux contractants. »

- « Étude d'impact du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe » [PDF], sur Légifrance, , p. 5-6.

- Le mariage est une institution minutieusement réglementée (Jean Carbonnier, Droit civil, vol. 2 : La Famille, l’enfant, le couple, PUF, coll. « Thémis », , 21e éd. (ISBN 978-2-13-051914-0)) qui conserve pour lui ses symboles, son titre, et son nom. Mais ses conséquences sur la famille sont en recul : il n'a plus d'effet en ce qui concerne l'autorité parentale ou l'éducation des enfants ; même le symbolique livret de famille est délivré depuis 1974 aux parents non mariés.

- « Pactes civils de solidarité (Pacs) », sur Ministère de la Justice.

- Nadine Ruelland, « Le pacte civil de solidarité : importante progression en 2005 » [PDF], sur Infostat Justice, Direction de l’Administration générale et de l’Équipement, .

- « Bilan démographique 2022 − Bilan démographique 2022 », sur www.insee.fr (consulté le )

- Loi no 2006-728 du portant réforme des successions et des libéralités.

- Loi no 2007-1223 du en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

- Quentin Girard, « Pécresse refuse l'accès à la pension de réversion pour les couples pacsés », sur Libération, .

- Paul Parant, « Pacs : Mobilisation pour la pension de réversion avant un vote à l'Assemblée », sur Têtu, .

- « Bilan démographique 2006 : un excédent naturel record », sur Insee, .

- « Bilan démographique 2008 : Plus d'enfants, de plus en plus tard », sur Insee, .

- « Bilan démographique 2009 : Deux pacs pour trois mariages », sur Insee, .

- « Bilan démographique 2010 : La population française atteint 65 millions d’habitants », sur Insee, .

- « Bilan démographique 2011 : La fécondité reste élevée », sur Insee, .

- Guillemette Buisson, division Enquêtes et études démographiques, Insee, « Le recensement de la population évolue : de l’état matrimonial légal à la situation conjugale de fait », INSEE analyses no 35, sur Insee, .

- Gaëlle Dupont, « Mystère autour du nombre de pacs conclus », Le Monde, (lire en ligne).

- Décret no 99-1091 du .

- Article 16 de la Loi no 2004-801 du relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi no 78-17 du relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Par dérogation à l'article 8 de la loi du .

- Décret no 2006-1807 du relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

- « Question écrite no 19938 de M. Jean-Louis Masson », .

- Loi no 2013-404 du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

- « Mariage gay : l'adoption d'une réforme juste », Le Monde, (lire en ligne).

- Paul Parant, « Une enquête exclusive répond à la question : qui sont les homos français ? », sur Têtu, .

- Martel 2008, p. 588-600.

- Cass. soc., , pourvoi no 85-46.008, Cass. soc., , pourvoi no 86-10.665.

- Cass. 3e civ., , pourvoi no 95-20.779.

- « Proposition de loi no 422 (1989-1990) « tendant à créer un contrat de partenariat civil » de MM. Jean-Luc Mélenchon, François Autain, Jean-Pierre Bayle, Mme Maryse Bergé-Lavigne MM. Gilbert Belin, Marc Boeuf, Roland Courteau, André Delelis, Guy Penne, Louis Philibert, Roger Quilliot et Franck Sérusclat », déposée le et déposée de nouveau le : « Proposition de loi no 503 (1991-1992) « tendant à créer un contrat de partenariat civil » de M. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs de ses collègues ».

- Olivia Elkaim et Jean-Pierre Denis, « Jean-Luc Mélenchon : “La foi est une brûlure” », La Vie, (lire en ligne).

- Martel 2008, p. 601.

- Lanez 1998.

- Remy 1998.

- Blandine Grosjean, « Un an après, l'inventeur du Pacs se retire », sur Libération, (consulté le ).

- « Proposition de loi no 3066 du », sur La France gay et lesbienne.

- Martel 2008, p. 601-602.

- Martel 2008, p. 602-603.

- Martel 2008, p. 603.

- Leroy-Forgeot et Mécary 2001, p. 199.

- Loi no 93-121 du portant sur diverses mesures sociales.

- Délibéré no 92-317DC par le Conseil constitutionnel dans sa séance du .

- Loi no 86-1290 du tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

- Article L161-14 du Code de la sécurité sociale.

- Décret no 93-678 du relatif au droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité et modifiant le code de la sécurité sociale.

- Charles Descours, « Projet de loi sur la création d'une couverture maladie universelle », sur Sénat, .

- Martel 2008, p. 606.

- Cyrille Pitois, « Mariage homosexuel : Saint-Nazaire avait innové », Ouest-France, (lire en ligne).

- Martel 2008, p. 610.

- Martel 2008, p. 609-610.

- Martel 2008, p. 610-611.

- Martel 2000.

- Christophe Barbier, « Les absences de la gauche », L'Express, (lire en ligne).

- Assemblée nationale, « Compte-rendu intégral des débats », , p. 7946.

- « Mariage homosexuel : il y a treize ans, le pacs remuait déjà la société », L'Obs, (lire en ligne).

- Blandine Grossjean et Judith Perrignon, « « Le Pacs érige l'homosexualité en norme ». À l'Assemblée, Christine Boutin n'a reculé devant aucune outrance. », Libération, (lire en ligne).

- Blandine Grossjean et Judith Perrignon, « Pacs : la nuit chaude de Mme Boutin. La députée centriste a parlé près de 5 h 30, dans le chahut général », Libération, (lire en ligne).

- Blandine Grosjean, « Si si, Christine Boutin a bien sorti sa bible à l’Assemblée nationale lors du débat sur le pacs », sur Rue89, .

- « Compte rendu analytique officiel », sur Assemblée nationale, .

- Blandine Grossjean, « Le Pacs sans retouche à la troisième lecture », Libération, (lire en ligne).

- 4e_de_couverture-61" class="mw-reference-text">Boutin 1998, p. 4e de couverture.

- Le député UDF de Saint-Pierre-et-Miquelon Gérard Grignon a également soutenu et voté le projet. Trois autres députés UMP (Françoise de Panafieu, Marie-Jo Zimmermann et Louis Guédon) ont voté favorable le , mais ce fut en raison d'une erreur technique.

- Maurice Grassin, Roselyne Bachelot : fidèle et rebelle, Éditions Siloë, , 157 p. (ISBN 978-2-84231-153-7), p. 100.

- « Roselyne Bachelot dans l'émission présenté par Dominique Souchier, C'est arrivé demain », Europe 1, .

- Antoine Guiral, « Après le marathon, le “oui” au Pacs », Libération, (lire en ligne).

- Loi no 99-944 du relative au pacte civil de solidarité.

- Articles 515-1 et suivants du Code civil français.

- Article 515-3 du Code civil.

- Article 515-3 du Code civil, al. 5.

- Loi no 2011-331 du de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

- Loi no 2009-594 du pour le développement économique des outre-mer, amendant (dans son article 70) le Pacs défini par les articles 515-1 et 515-2 du Code civil, pour l'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux iles Wallis-et-Futuna

- « 4 ans et tous ces pacs », sur La France gay et lesbienne, .

- « Pacs des militaires et droits financiers » [archive du ], sur Armees.Com, .

- Article 1395 du Code civil.

- Article 515-2 du Code civil.

- « Question no 28470 de Mme Martine Billard ».

- « Circulaire du Ministère de la Justice, no 99-12 », .

- Loi no 2007-308 du portant réforme de la protection juridique des majeurs.

- Article 461 du Code civil.

- Article 462 du Code civil.

- Stéphane Corbin, « Les cérémonies de pacs en mairie, à Angers, c’est oui ! », sur Têtu, .

- « Adoption définitive du projet de loi « Justice du XXIe siècle » au Parlement », sur Le Monde, .

- Loi no 2016-1547 du de modernisation de la justice du XXIe siècle.

- DILA, « Se pacser », sur Service-public.fr, .

- Décret no 2017-889 du relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

- « Circulaire du relative au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité » [PDF].

- « Les partenaires justifient de leur identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. » (article 1er, décret no 2006-1806 du relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

- Depuis le , selon la « circulaire no 2007-03 CIV du relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité », la copie intégrale de l'acte de naissance avec toutes ses mentions marginales tient lieu du certificat de non-pacs délivré auparavant par les tribunaux d'instance

- Il s’agit de l’attestation d’un juriste étranger relative à l’existence, au contenu et à l’interprétation d’une loi étrangère.

- Pendant un délai d'un an à compter du , les dispositions relatives à la publicité ne furent applicables qu'aux pacs conclus postérieurement à cette date. Toutefois, dans ce délai, les partenaires d'un pacs conclu avant le pouvaient demander par anticipation qu'il soit procédé aux formalités de publicité ; ils devaient alors en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de leur lieu d'enregistrement, en indiquant la date et le numéro d'enregistrement. Depuis le , selon la « circulaire no 2007-03 CIV du relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité », cette formalité est automatiquement appliquée pour tous les pacs conclus avant le , non dissous depuis lors et pour lesquels les partenaires n'auront pas demandé la publication sur l'acte de naissance.

- Dans l'Aude, 51 % des maires ont signé une pétition anti-pacs en 1998 ; « La carte des maires anti-pacs », sur ProChoix.

- Corinne Dillenseger, « Homophobie au travail : comment la vivez-vous ? », sur France 5 Emploi, .

- Article 515-3-1 du Code civil.

- Décret no du relatif à l’enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.

- DILA, « Quel est le coût d'un pacs ? », sur Service-public.fr, .

- Article 515-4 du Code civil.

- DILA, « Contribution aux charges du mariage », sur Service-public.fr, .

- Articles 430 et 449 du Code civil.

- Hauser et Renchon 2012, p. 516.

- Angélique Lamy, « Divorce : l’adultère moins sévèrement puni », sur Dossier familial, .

- DILA, « Décès du partenaire de pacs : quelles sont les règles de succession ? », sur Service-public.fr, .

- Cass. 1re civ., , pourvoi no 07-11.273 ; Fanny Luxembourg, « Autorité parentale : délégation à la compagne de la mère des enfants », AJ, , p. 1410 (lire en ligne) ; François Chénedé, « Délégation de l'autorité parentale au profit de la compagne de la mère défunte », AJ Fam, no 6, , p. 250 (lire en ligne) ; Pierre Murat, « Délégation de l'autorité parentale à la compagne de la mère décédée », Dr. fam., nos 7-8, (lire en ligne).

- Article 47 V, loi no 2006-728 du portant réforme des successions et des libéralités.

- Article 515-5 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du .

- Conseil Constitutionnel, « Décision no 99-419 DC du ».

- Article 515-3 du Code civil, al. 4, et article 2 du décret no 2006-1806 du relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

- Article 515-5 du Code civil.

- Article 515-5-1 du Code civil.

- Article 515-5-3 du Code civil.

- Article 1873-1 du Code civil.

- Loi no 2014-366 du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

- Article 1751 du Code civil.

- DILA, « Location d'un logement par un couple pacsé : quelles sont les règles ? », sur Service-public.fr, .

- Article 14 de la Loi no 89-462 du tendant à améliorer les rapports locatifs.

- Article 15 de la Loi no 89-462 du tendant à améliorer les rapports locatifs.

- Article 515-6 du Code civil français

- Article 1166 du Code civil.

- Article 515-4 alinéa 2 du Code civil

- Article 815-17 du Code civil.

- Article L3142-1 du Code du travail

- Article L3142-4 du Code du travail

- Loi no 2014-873 du pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 21.

- « Décision MLD-2012-110 du relative aux dispositions de plusieurs accords collectifs réservant le bénéfice d’autorisations d’absences pour évènements familiaux aux seuls salariés mariés ».

- Directive 2000/78/CE du Conseil du portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

- « CJUE 12-12-2013 aff. 267/12 ».

- Article L226-1 du Code du travail

- Article L223-7 du code du travail

- Article L225-20 du code du travail

- Articles 60 et 62 de la loi no 84-16 du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, article 54 de la loi no 84-53 du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 38 de la loi no 86-33 du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

- Florent Vairet, « ENQUÊTE - Le faux pacs, l'astuce de certains profs pour décrocher une mutation », sur lesechos.fr, .

- Pour le texte de loi sur les aménagements horaires, voir article 25 de la loi no 2005-102 du pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- « Circulaire no 002874 du ».

- Article 16-III de la loi no 2008-776 du de modernisation de l’économie, décret no 2006-1580 du relatif aux cotisations d’assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des conjoints collaborateurs d’artisans et de commerçants, décret no 2007-582 du relatif aux cotisations d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.

- Articles L161-14 et R161-8-1 du code de la sécurité sociale

- Articles L361-4 et R361-3 du code de la sécurité sociale

- Article L434-8 du code de la sécurité sociale

- « Pacs et minima sociaux, vivre d’amour et d’eau fraîche ? », sur Agir ensemble contre le chômage, .

- DILA, « RSA demandeur de 25 ans et plus », sur Service-public.fr, .

- Loi no 2009-526 du de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

- Article 515-7-1 du Code civil

- « Circulaire no NOR : INT/D/04/00134/C du ».

- « Question écrite no 20257 de M. Jean-Louis Masson », .

- « Proposition de loi tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle », sur Sénat, .

- Loi no 2010-1657 du de finances pour 2011.

- DILA, « Effets d'un Pacs », sur Service-public.fr, .

- Article 1691 bis du Code général des impôts.

- Article 885 A du Code général des impôts

- DILA, « Droits de donation : calcul et paiement », sur Service-public.fr, .

- Loi no 2004-439 du relative au divorce.

- Article 515-17 du Code civil.

- Laurence Neuer, « Rupture du pacs : que dit le droit ? », sur Le Point, .

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Roselyne Bachelot, Le pacs entre haine et amour, Plon, (ISBN 978-2-259-19143-2)

- Patrick Bloche, Jean-Pierre Michel et Denis Quinqueton, L'incroyable histoire du Pacs : Vingt ans après, le récit, Paris, Kero, , 250 p. (ISBN 978-2-36658-414-1)

- Mgr_GaillotGirard1999">Roselyne Bachelot, Malek Boutih, Mgr Gaillot, Christophe Girard, Jean-Pierre Michel et Jean-Luc Roméro, Pour le pacs, L'Écart, coll. « Manifeste », (ISBN 978-2-84441-004-7)

- Daniel Borrillo (dir.), Homosexualités et Droit : de la tolérance sociale à la reconnaissance juridique, Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », (ISBN 978-2-13-050210-4)

- Daniel Borrillo, Éric Fassin et Marcela Iacub (dir.), Au-delà du Pacs : L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Paris, PUF, (ISBN 978-2-13-051990-4)

- Daniel Borrillo et Pierre Lascoumes, Amours égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche, Paris, La Découverte, , 140 p. (ISBN 978-2-7071-3580-3)

- Christine Boutin, Le “mariage” des homosexuels ? : CUCS, PIC, Pacs et autres projets législatifs, Critérion, , 199 p. (ISBN 978-2-7413-0168-4)

- Sylvie Dibos-Lacroux, Pacs : le guide pratique : pour qui ? pourquoi ? comment ?, Prat, , 8e éd., 267 p. (ISBN 978-2-85890-892-9)

- Georges Fauré, Jacqueline Flauss, Catherine Philippe et Jean Delattre, Du pacs aux nouvelles conjugalités : où en est l’Europe ?, PUF, (ISBN 978-2-9518712-3-6)

- Caroline Fourest et Fiammetta Venner, Les Anti-Pacs, ou la Dernière Croisade homophobe, ProChoix, , 254 p. (ISBN 978-2-913749-00-9)

- Hugues Fulchiron, « Mariage et partenariats homosexuels en droit international privé français », Revue internationale de droit comparé, vol. 58, no 2, , p. 409-438 (DOI 10.3406/ridc.2006.19430)

- Michel Grimaldi, « Réflexions sur le pacte civil de solidarité du droit français », Répertoire du notariat Defrénois, no 12, , p. 813-824

- Blandine Grosjean, « Le Pacs et la gauche, l’histoire d’un rendez-vous manqué », Libération, (lire en ligne)

- Jean Hauser (dir.) et Jean-Louis Renchon (dir.), Le statut juridique du couple marié et du couple non marié en droits belge et français, Bruxelles, Éditions Larcier, coll. « Les Cahiers du CeFap », , 709 p. (ISBN 978-2-8044-4209-5)

- Gérard Ignasse (dir.), Les Pacsé-e-s : Enquête sur les signataires d’un pacte civil de solidarité, suivi de “Le Pacs, hier, aujourd’hui et demain”, Éditions L'Harmattan, , 291 p. (ISBN 978-2-7475-2203-8, lire en ligne)

- Emmanuel Jaurand et Stéphane Leroy, « Espaces de pacs : géographie d’une innovation sociale », Annales de géographie, no 667, , p. 179-203 (DOI 10.3917/ag.667.0179).

- Emmanuel Jaurand et Stéphane Leroy, « Pacs des villes et pas des champs ? », dans Denise Pumain et Marie-Flore Mattéi, Données urbaines, Anthropos-Economica (no 6), (ISBN 978-2-7178-6060-3, lire en ligne), p. 123-132.

- Philippe Jestaz, Regards civilistes sur la loi du relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, LGDJ, (ISBN 978-2-275-02189-8)

- Émilie Lanez, « La saga du Pacs », Le Point, (lire en ligne)

- Flora Leroy-Forgeot, Histoire juridique de l’homosexualité en Europe, PUF, (ISBN 978-2-13-048794-4)

- Flora Leroy-Forgeot et Caroline Mécary, Le couple homosexuel et le droit, Éditions Odile Jacob, , 216 p. (ISBN 978-2-7381-0999-6, lire en ligne)

- Philippe Malaurie, « Un statut légal du concubinage ? CUC, PIC, Pacs et autres avatars du mariage », Commentaire, no 82, , p. 437-442 (DOI 10.3917/comm.082.0437)

- Frédéric Martel, Le Rose et le noir : Les homosexuels en France depuis 1968, Paris, Éditions du Seuil, , 3e éd. (1re éd. 1996), 772 p. (ISBN 978-2-7578-1055-2)

- Frédéric Martel, « Pacs, la morale de l'histoire », Libération, (lire en ligne)

- Caroline Mécary et Flora Leroy-Forgeot, Le Pacs, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 2e éd. (1re éd. 2000) (ISBN 978-2-13-051959-1)

- Caroline Mécary et Géraud de La Pradelle, Les Droits des homosexuel/les, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 3e éd. (1re éd. 1998) (ISBN 978-2-13-053145-6)

- Caroline Mécary, Le Pacs 2010, Paris, Delmas, coll. « Delmas express », , 3e éd. (1re éd. 2006), 205 p. (ISBN 978-2-247-08561-3)

- Jean-François Pillebout et Fabrice Collard, Le Pacs : le pacte civil de solidarité, Paris, LexisNexis, , 309 p. (ISBN 978-2-7110-2652-4)

- Corinne Renault-Brahinsky, Droit de la Famille : Concubinage, Pacs et Mariage, Divorce, Filiation, Gualino, , 6e éd., 260 p. (ISBN 978-2-84200-924-3)

- Jacqueline Remy, « Les racines d'un projet », L'Express, (lire en ligne)

- Yves Roussel, Gérard Bach-Ignasse et Catherine Tasca, Le Pacs juridique et pratique : 100 questions/réponses, Denoël, , 268 p. (ISBN 978-2-207-24881-2)

- Jean-Baptiste Seube, « Exécution du pacte civil de solidarité », Droit et Patrimoine, no 115, , p. 76-82

- Achim Sommerfeld, Partenariat de vie et Pacs : Réglementations légales des partenariats en Allemagne et en France, Mayence, Université Johannes-Gutenberg de Mayence, (présentation en ligne)

- Pauline Thurier, « Le Pacs fête ses 20 ans : des militants LGBT racontent leur mobilisation », Les Inrockuptibles, (lire en ligne)

Liens externes

- DILA, « Pacte civil de solidarité (Pacs) », sur Service-public.fr, fiche régulièrement mise à jour.

- Assemblée nationale, « De la proposition de loi sur le pacs en 1998 au rapport d'information sur son application en 2001 », lien sur les différentes étapes de la procédure

- Légifrance, « Descripteur : Pacte civil de solidarité (Pacs) »