Mariage en France

Le mariage en France est une institution contractuelle[1], c'est-à-dire à la fois une institution et un contrat[2] - [1] qui permet à deux personnes de s'unir pour vivre en commun et fonder une famille[3].

|

Protection des mineurs Protection des majeurs

|

Les articles 143 et suivants du Code civil régissent le mariage civil qui est la consécration par le droit du couple. Depuis 1999, il existe aussi les statuts du concubinage et du pacte civil de solidarité (PACS).

Les institutions religieuses organisent le mariage religieux qui n'est pas reconnu par le droit.

Histoire

Rome antique

Pour les Romains, le mariage est une obligation du citoyen qui permet l'organisation d'un lien d'alliance et donc de disposer de son patrimoine. À ce titre, il fait une différence entre les « justae nuptiae » (Justes Noces) et le « matrimonium non legitimum »[4].

Pour qu'il y ait justae nuptiae, il fallait d'une part le consentement des parties intéressées, et d'autre part posséder la capacité de contracter un mariage ou « conubium ». Pour obtenir cette « capacité de contracter un mariage », il fallait que les deux époux soient citoyens romains, issus de classes sociales déterminées et qu'ils aient atteint l'âge nubile de douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons. En l'absence de conubium, on se trouvait en présence d'un matrimonium non legitimum qui concernait les esclaves et les étrangers[4].

Débuts du christianisme

Avec l'arrivée de la religion chrétienne, les mœurs ne changent pas immédiatement.

À l'époque dite des Pères de l'Église (IIe au VIe siècle ), il n'y a pas de rite spécifique de mariage au sein de l'Église. Les chrétiens se marient suivant les coutumes de leur région. La présence du prêtre n'est pas obligatoire et peu pratiquée[5].

Les chrétiens prennent plus tard l'habitude de faire bénir leurs unions par leur prêtre, mais son intervention n'officialisait toujours pas le mariage, celui-ci résultant toujours de l'unique et seule volonté des époux. Un tel mariage pouvait alors constamment être remis en doute et quand l'un des conjoints voulait le nier, l'autre se trouvait le plus souvent dans l'impossibilité d'apporter la preuve contraire, sauf lorsqu'un écrit avait été signé. À défaut, il ne restait plus que la preuve « par témoins », toujours suspecte[6].

Le mariage religieux

Très tôt, l'Église interdit le divorce et cherche à faire respecter le lien conjugal en entourant sa formation de solennité et de publicité. Le mariage religieux se répand progressivement à partir du IXe siècle. Les époux se donnent mutuellement le sacrement du mariage en présence du prêtre qui bénit leur union. À partir du Xe siècle, l'exigence de la célébration publique du mariage est habituelle[6].

À partir du XIIe siècle, le prêtre bénit et remet l'anneau, mais ce n'est qu'en 1215[7] que le mariage est intégré dans la liste des sacrements de l'Église. Ce n'est ainsi qu'au XIIIe siècle que le mariage à l'Église devient une pratique courante[8]. C'est le seul sacrement à ne pas être administré par un ministre ordonné (prêtre ou diacre) qui, au regard des dispositions du canon 1108 (nouveau code de droit canonique édition 1983), est un assistant au mariage. Il est précisé que « par assistant au mariage, on entend seulement, la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église ».

Le mariage au Moyen Âge

L'Église catholique romaine est au Moyen Âge présente dans tous les aspects de la vie. Le mariage n'échappe pas à cette règle.Les évêques doivent concilier l'exigence de chasteté comme idéal de perfection et les besoins plus terrestres des humains. Au VIe siècle, l'évêque Césaire d'Arles condamne sévèrement les pratiques conjugales des gallo-romains et tente d'imposer à ses ouailles des périodes d'abstinence pendant le Carême et pendant les jours qui précèdent la communion. Il enseigne que la sexualité n'est véritablement juste, même au sein d'un couple marié, que pour la procréation[9].

La conception du mariage est par ailleurs un point de friction entre l'Église et les guerriers francs. Ces derniers, bien que catholiques, veulent conserver leurs coutumes germaniques - rapt, concubinage, répudiation - alors que l'Église entend imposer l'indissolubilité du couple, sauf cas exceptionnels : inceste, non consommation du mariage.

Charlemagne, fervent catholique, n'en mène pas moins une vie privée qui ne se conforme pas aux prescriptions de l'Église. Il n'a jamais conclu de mariage devant un prêtre mais s'est toujours conformé aux coutumes germaniques pour ses trois mariages successifs. Il a vécu, après son troisième veuvage, avec quatre concubines en même temps[10]. Cela illustre bien les difficultés que l'Église a eu pour imposer son point de vue sur le mariage.

C'est pourtant à l'époque carolingienne que l'Église catholique achève la formation de la doctrine canonique sur le mariage, doctrine qu'elle impose peu à peu en pays franc comme dans le reste de l'Occident. C'est cette doctrine qui est encore officiellement celle de l'Église catholique : le mariage doit être public, précédé de la publication des bans, et avoir l'autorisation des parents. Seul le mariage béni par un prêtre est reconnu par l'Église. Ceci n'empêche pas la persistance des mariages coutumiers ou par simple consentement mutuel jusqu'à la fin du Moyen Âge.

Le mariage a pour but de perpétuer la cellule familiale et son lignage. Il est l'objet de tractations entre les familles. Dans le Nord de la France, les stratégies matrimoniales des familles nobles sont relativement simples : essayer de marier les filles, trouver à l'aîné des garçons une union avantageuse, et évincer les autres garçons du lignage pour éviter la dispersion des biens. L'Église défend une notion plus individuelle du mariage. De plus, elle lutte contre les pratiques endogamiques en interdisant les mariages entre parents jusqu'au septième degré inclus. Dans le monde étroit du Moyen Âge où paysans et citadins quittent rarement les limites du village ou du quartier, c'était rendre le mariage singulièrement difficile et par contre-coup favoriser le concubinage. Au XIIIe siècle, l'Église recule l'interdiction au quatrième degré, ce qui correspond plus au genre de vie de l'époque qui voyait beaucoup de mariages consanguins dans les familles royales et aristocratiques.

La forte mortalité inhérente à cette époque, comme la nécessité de vivre à deux pour pouvoir assumer la survie de la cellule familiale, expliquent le grand nombre de remariages pour les hommes comme pour les femmes. Un trop grand nombre d'enfants est autant une menace pour la survie de la famille que la solitude. La nécessité d'être deux pour faire face à la charge de travail d'une exploitation familiale peut se transformer en véritable malédiction en cas de trop grande fertilité du couple ; d'où le recours aux potions pour avorter ou à l'étouffement "malencontreux" du nouveau-né couché dans le lit conjugal. Le taux de nuptialité est intimement lié à la conjoncture économique ; celui-ci diminue aussi fortement que le taux de mortalité augmente au cours des années de disette ou de famine. Quand la nourriture redevient suffisante, le nombre de mariages connait une forte augmentation, suivi de près par un pic des naissances.

Les pratiques à l'Époque moderne

Le mariage et le couple à l'Époque moderne ont donné lieu à de nombreuses études qui permettent de montrer la prédominance du mariage comme genre de vie. Alors que dix à douze pour cent des ruraux sont célibataires, ils sont un peu plus nombreux en ville où l'on voit un grand nombre de déracinés, de domestiques et de couvents. En outre, les gens du peuple se marient tard, 25-26 ans pour les femmes, 26-27 ans pour les hommes. Ces mariages tardifs, vu l'espérance de vie, sont liés au souci de limiter les naissances en raccourcissant la période de fertilité du couple. Seules les classes dominantes se marient jeunes, surtout les filles. Le nombre des naissances hors mariage comme celui des conceptions pré-nuptiales est remarquablement faible dans les campagnes.

À l'Époque moderne, on se marie en dehors des périodes interdites par l'Église (le Carême et l'Avent) et aussi en dehors des périodes de grands travaux agricoles. Le mois de mai, mois consacré à la Sainte Vierge est réputé porter malheur. Les noces sont célébrées chez les parents de la promise. Le dépouillement quasi exhaustif des registres paroissiaux d'état civil de l'époque a montré que les paysans se marient avec un conjoint habitant à moins de 20 km de leur domicile alors que dans les villes le brassage est plus important. Mais surtout, on se marie dans son milieu professionnel ou social et, seules les élites de la noblesse et de la bourgeoisie pratiquent l'exogamie sociale ; le mariage est pour elles un moyen d'élargir leurs alliances économiques et sociales.

En 1579, Henri III promulgue l'Ordonnance de Blois qui impose des normes sur le mariage (4 témoins, publication des bans, consentement des parents, ...) et charge le clergé de la tenue du registre des mariages pour le compte de l'Etat.

Le mariage sous la Révolution française

Contrairement à une idée répandue, la distinction entre mariage civil et mariage religieux n'a pas été introduite en France à la suite de la Révolution française, mais deux ans plus tôt, à la demande des protestants, par l'Édit de Versailles (ou «édit de tolérance») de du roi Louis XVI[11]. La question suscitait alors un large débat, avec des interventions telles celles du juriste Portalis. En effet, jusque-là seul le clergé tenait les registres d'état civil. Dès lors, depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, les 750 000 protestants français doivent soit se marier devant l'Église catholique, soit se marier clandestinement, mais alors le mariage n'a aucune valeur légale[12].

Après le schisme provoquée par la constitution civile du clergé (17 juillet 1790), seul le clergé constitutionnel pouvait légalement tenir les registres paroissiaux d'état civil. Cependant, un grand nombre de mariages étaient célébrés par les prêtres réfractaires, sans autorité légale, et les non catholiques (protestants, juifs, athées…) ne figuraient toujours pas sur l'état civil.

L'article VII de la Constitution française du 3 septembre 1791 ne reconnait le mariage que comme contrat civil, les registres d'état civil étant confiés aux autorités municipales[13]. Ce texte reconnait indirectement le caractère dissoluble du mariage, qui n'est plus considéré comme un sacrement conféré par l’Église.

L'Assemblée législative vote la loi autorisant le divorce le [14]. Il faut attendre cette même loi du 20 septembre 1792, pour que celui-ci soit laïcisé, passant sous le contrôle de l'État (![]() Voir le texte sur Wikisource). La Convention nationale définit ainsi le mariage le 21 août 1793 : « Le mariage est une convention, par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ».

Voir le texte sur Wikisource). La Convention nationale définit ainsi le mariage le 21 août 1793 : « Le mariage est une convention, par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ».

Les règles du mariage sont assouplies ; il y a beaucoup moins de cas d'empêchement, il n'y a plus de période religieuse comme le Carême ou l'Avent où se marier est interdit. Comme tout contrat, le mariage peut être rompu. La loi d' prévoit plusieurs cas de divorce : la démence, l'emprisonnement pour crime, l'abandon du foyer conjugal, les mauvais traitements physiques ou moraux. Les conventionnels ont même prévu le divorce par consentement mutuel, cependant la procédure est longue et on ne trouve dans l'état civil que peu d'actes de conciliation devant le maire se concluant ou non par le divorce.

Par une proclamation du , le Conseil exécutif oblige le clergé à marier quiconque se présente pour recevoir le sacrement du mariage, y compris les divorcés, les prêtres et les athées. Des jugements de tribunaux obligent des curés à marier leurs confrères et des évêques sont emprisonnés pour s'être opposés à ces mariages. Le , un décret punit de déportation les évêques qui commettent ce délit[15].

Le mariage sous le Consulat et l'Empire

La laïcisation de l'état civil sera maintenue sous le régime concordataire. La loi du 18 germinal an X () instituant le régime concordataire impose aussi que le mariage civil doit obligatoirement précéder le mariage religieux (article 54 des articles organiques).

En nette réaction, le code Napoléon, promulgué en 1804, place la femme sous la tutelle financière et administrative de son mari. Les conditions du divorce se restreignent, et l'infidélité de la femme est punie plus sévèrement que celle du mari, par le Code pénal de 1810 qui, là où il punit la femme adultère et son complice de trois mois à deux ans d'emprisonnement, ne prévoit qu'une amende en cas d'adultère du mari, dans le cas où il y a entretien de la concubine au domicile conjugal[16].

Le Code pénal de 1810 sanctionne d'une amende un ministre du culte qui aurait procédé au mariage religieux avant le mariage civil (article 199). La première récidive est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et la seconde récidive est punie par la déportation (article 200)[17].

De 1816 aux années 1880

Durant la Restauration, le Code civil-y compris les dispositions relatives au mariage, donc-ne connaît que peu d'évolutions[18] ; toutefois, le divorce est supprimé en 1816[19] et la loi du 16 avril 1832 autorise les dispenses de mariage entre beaux-frères et belles-soeurs[18]. Selon l'historien du droit Jean-Louis Halpérin, "après l’abolition du divorce en 1816, la période qui s’étend jusqu’aux années 1880 paraît correspondre à l’apogée du mariage bourgeois et de l’ordre familial"[20].

Le mariage durant la IIIème République et le régime de Vichy

Le divorce fut réintroduit par la loi du 27 juillet 1884, dite "loi Naquet"[21]. A compter de la loi du 21 juillet 1907, tous les majeurs de plus de vingt-et-un ans peuvent se marier sans l'autorisation de leurs parents ; pour Jean-Louis Halpérin, cette mesure participe d'une contractualisation du mariage[22]. Dans un objectif nataliste, le délai de viduité fut réduit par la loi du 9 décembre 1922 et la loi du 17 juillet 1927 prévu qu'en cas de dissentiment de la mère et du père au sujet du mariage du mineur, il y avait consentement-mettant fin aux pouvoirs particuliers dont jouissait jusqu'à présent le père, dans ce domaine[23]. Le nombre de mariages, après avoir augmenté durant le début du XXème siècle, baissa durant l'entre-deux-guerres[24]. Des évolutions, concernant les droits des femmes mariées eurent également lieu : la loi du 13 juillet 1907 permit aux femmes mariées de disposer de leur salaire[25] ; la loi du 18 février 1838 supprima le devoir d'obéissance au mari[26]. Durant le régime de Vichy, les conditions du divorce furent durcies par la loi du 2 avril 1941-il devait y avoir "une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal"[27].

Le mariage durant les IVème et Vème Républiques

Le droit du mariage ne connut que peu d'évolutions, durant la IVème République[28]. Durant la Vème République, la loi du 13 juillet 1965 fit de la communauté réduite aux acquêts le régime matrimonial applicable aux époux, à défaut de stipulations contractuelles contraires[29]. En outre, elle fit disparaître quasi totalement l'incapacité des femmes mariées[30]. La loi du 11 juillet 1975 admit le divorce par consentement mutuel. Un divorce pour rupture de la vie commune fut également créé[31]. Pour le civiliste Xavier Labbée, cette réforme a été le point de début d'un processus de contractualisation du mariage[32]. André Castaldo et Jean-Philippe Lévy affirment, dans leur Histoire du droit civil, que cette réforme fut-avec celle de 1972, instituant une égalité entre enfants naturels et enfants légitimes-le point de départ de la diminution de l'importance du mariage[33]. Après cette loi, le nombre de divorces crut considérablement-il y eut 102 432 en 1984[34]. A partir de 1985, 30 % des mariages furent affectés par le divorce[35]. Le nombre de mariages, quant à lui, baissa-passant de 393 686 en 1970 à 255 200 en 1993[35]. Dans les années 2010, le mariage poursuivit son évolution : une loi du 17 mai 2013 admit le mariage des couples de même sexe ; le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé fut admis par la loi du 18 novembre 2016[36].

Le mariage civil aujourd’hui

Définition du mariage en droit contemporain

Le mariage est un acte juridique solennel par lequel deux individus s'unissent et dont les effets sont fixés par la loi. Le mariage est aussi une institution et non pas un simple contrat car les époux ne peuvent aménager librement ses effets et ne peuvent le résilier à leur guise[3]. Toutefois, ce dernier point est à nuancer depuis l'introduction du divorce sans juge[37].

Cérémonie

Devant l'officier d'état civil, les futurs époux font serment de respect, secours et assistance. Les articles du code civil qui sont énoncés le jour du mariage[CC 1] :

- article 212 : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ;

- article 213 : Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ;

- article 214, premier alinéa : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;

- article 215, premier alinéa : Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;

- article 371-1 : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

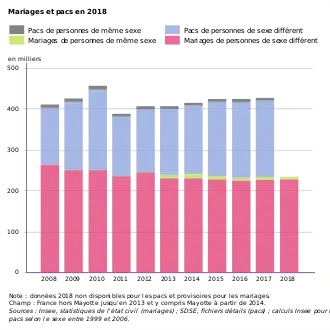

Données statistiques

En 2004, 266 000 mariages ont été célébrés, contre 300 000 en 2000. Cela correspond à un taux de nuptialité de 4,3 pour mille. En décembre 2002, l'Insee constatait que « Les enfants assistent aux noces de leurs parents dans trois mariages sur dix »[38].

Le nombre de mariages est estimé à 241 000 en 2011. Il continue de baisser depuis le pic de l’an 2000 malgré quelques années de pause (2005, 2007 ou 2010). Pour contractualiser une union, de plus en plus de Français préfèrent le Pacte civil de solidarité (PACS)[39].

En 2011, l'âge moyen lors du premier mariage est de 30 ans pour les femmes et de 32 ans pour les hommes. Vingt ans auparavant, c'était respectivement 26 et 28 ans[40].

En 2016[41], la tendance à la baisse se poursuit. 225 612 mariages de personnes de sexe différent sont célébrés et 7 113 mariages concernent des personnes de même sexe. Le taux de nuptialité est de 3,5. 18 % des mariés de 2016 étaient divorcés. Parmi ces remariés, un tiers a divorcé depuis moins de 5 ans.

14 % des mariages célébrés sont des mariages mixtes (un des conjoints est français et l'autre est étranger).

Mariages et nuptialité

| Année | Mariages hétérosexuels | Taux de nuptialité (pour 1000 habitants) |

Mariages homosexuels |

|---|---|---|---|

| 2004 | 278 439 | 4,5 | |

| 2005 | 283 036 | 4,5 | |

| 2006 | 273 914 | 4,3 | |

| 2007 | 273 669 | 4,3 | |

| 2008 | 265 404 | 4,1 | |

| 2009 | 251 478 | 3,9 | |

| 2010 | 251 654 | 3,9 | |

| 2011 | 236 826 | 3,6 | |

| 2012 | 245 930 | 3,8 | |

| 2013 | 231 225 | 3,5 | 7 367 |

| 2014 | 230 770 | 3,5 | 10 522 |

| 2015 | 228 565 | 3,5 | 7 751 |

| 2016 | 225 612 | - | 7 113 |

| 2017 | 226 671 | - | 7 244 |

| 2018 | 228 349 | - | 6 386 |

| 2019 (P) | 221 000 | - | 6 000 |

À partir de 2013 : avec mariages de personnes de même sexe[42] - [43] - [44]

Tendances récentes

Ces dernières années l'indicateur conjoncturel de primo-nuptialité (ou somme des premiers mariages réduits) a évolué comme suit pour chaque sexe (les taux représentent le nombre de premiers mariages pour 10 000 personnes) :

| Années | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |

| Hommes | 4 837 | 4 854 | 5 318 | 5 418 | 5 231 | 5 566 | 5 803 | 5 715 | 5 531 | 5 453 |

| --Âge moyen | 28,7 | 28,9 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 29,9 | 30,2 | 30,2 | 30,4 | 30,6 |

| Femmes | 4 953 | 4 971 | 5 467 | 5 593 | 5 421 | 5 797 | 6 045 | 5 959 | 5 749 | 5 659 |

| --Âge moyen | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |

En d'autres termes, si la tendance de 2003 se maintient indéfiniment, 54,53 % des hommes (taux de 2003) contracteraient mariage un jour ou encore 45,47 % d'entre eux ne se mariant jamais resteraient ainsi célibataires, et l'âge moyen au premier mariage sera de 30,6 ans. Quant aux femmes, 56,59 % d'entre elles se marieraient un jour.

Les mariages suivant les nationalités

Si le nombre de mariages semble s'être stabilisé ces dernières années on constate un accroissement important parmi ceux-ci d'unions entre français(es) et étrangers(ères).

| Année | Total mariages |

Deux conjoints français |

Deux conjoints étrangers |

Mariages mixtes |

Seule l'épouse est étrangère |

Seul l'époux est étranger |

Total épouse étrangère |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1997 | 283 984 | 254 020 | 5 237 | 24 727 | 10 916 | 13 811 | 16 153 |

| 1998 | 271 361 | 239 704 | 5 658 | 25 999 | 11 604 | 14 395 | 17 262 |

| 1999 | 286 191 | 250 252 | 5 897 | 30 042 | 13 638 | 16 404 | 19 535 |

| 2000 | 297 922 | 256 787 | 6 550 | 34 585 | 15 387 | 19 198 | 21 937 |

| 2001 | 288 255 | 241 129 | 7 281 | 39 845 | 17 397 | 22 448 | 24 678 |

| 2002 | 279 087 | 226 758 | 7 892 | 44 437 | 18 822 | 25 615 | 26 714 |

| 2003 | 275 963 | 220 598 | 8 565 | 46 800 | 19 539 | 27 261 | 28 104 |

| 2004 | 271 598 | 220 649 | 8 326 | 42 623 | 18 505 | 24 118 | 26 831 |

| 2005 | 276 303 | 225 425 | 8 382 | 42 496 | 18 710 | 23 786 | 27 092 |

Source : Insee[45].

Après un maximum en l'an 2000, une nette baisse des mariages s'est profilée. Mais celle-ci n'affecte que les couples dont les deux conjoints sont Français. En 2005, cette catégorie perd ainsi 31 362 unions sur les 256 500 de trois ans auparavant, soit une perte de plus ou moins 12 %. Mais il en va tout autrement des mariages entre étrangers et des mariages mixtes. Ce sont ces derniers d'autre part qui progressent le plus depuis l'année 1997. Ainsi les unions dont l'épouse est étrangère passent de 16 000 à 27 000, soit un accroissement de 70 % en huit ans, ce qui est remarquable. Certes tous ces mariages ne sont pas des premiers mariages entre jeunes époux, mais un bond aussi étonnant souligne l'importance du regroupement familial et de l'ensemble de la migration de conjoints ayant eu lieu ces dernières années. En effet, bien des jeunes gens et jeunes filles ont émigré en France avant leur majorité et se retrouvent actuellement nubiles et prêts à procréer. Ce phénomène est étroitement lié à la hausse des naissances de mères étrangères (et surtout afro-asiatiques[46]) observée durant la même période, et dont il est le moteur principal (voir plus loin : chapitre sur la natalité).

Les jeunes filles maghrébines ou turques par exemple, venues nombreuses en France dans les dernières années, se sont unies à un conjoint immigré maghrébin et étranger comme elles, ou souvent à un époux de nationalité française mais de même origine qu'elles. En 1995 déjà, les unions mixtes sont loin d'être exceptionnelles chez les jeunes des familles originaires d'Algérie ou du Maroc et progressent avec la génération née en France : la moitié des garçons et le quart des filles d'origine algérienne vivent avec un conjoint français, né de deux parents nés en France[47]. Depuis lors ce phénomène s'est encore accentué. Ces mêmes observations peuvent être faites pour d'autres communautés immigrées de France, telles les Turcs, les Portugais, les Tunisiens, les Vietnamiens, les autres Africains, etc. Il est logique qu'une partie des mariages mixtes où seul le conjoint masculin est étranger, et aussi des mariages où les deux conjoints sont français, soient conclus par des jeunes issus de l'immigration, mais ont été masqués par les naturalisations. Il en va de même des naissances issues de ces mariages. Et donc une partie de l'impact de l'immigration sur le chiffre des naissances est également comprise dans la rubrique « naissances de mère française ».

Mais il y a plus : une analyse fine de l'immigration des conjoint(e)s, fait apparaître une forte hausse depuis la fin du XXe siècle de l'immigration de conjoints de Français qui s'unissent à un(e) Français(e) sans antécédents migratoires récents. Et ceci autant pour les conjoints migrants masculins que féminins (voir plus loin dans le chapitre concernant la natalité : la natalité des couples français, étrangers et mixtes). Au total il semble évident qu'un vaste phénomène de mélange des diverses communautés française et étrangères est en cours en ce moment.

On perçoit ici combien les statistiques basées exclusivement sur la nationalité de la mère sont incomplètes et combien plus proches de la réalité sont les statistiques néerlandaises, basées elles sur la notion d'allochtone qui prend en considération également l'origine du père pour dénombrer et classifier les immigrés de la deuxième génération. (Voir l'article démographie des Pays-Bas)

Enfin, l'évolution récente des mariages en France, caractérisée par une baisse des mariages entre Français et une hausse des mariages dont l'épouse est étrangère, implique une poursuite, au-delà de l'année 2003, de la hausse des naissances de mère étrangère constatée de 1997 à 2003, et ce malgré les nombreuses naturalisations contribuant à masquer partiellement le phénomène, ce qui est confirmé par les dernières données (95 500 naissances de mère étrangère en 2006 contre 87 650 en 2003).

Conditions

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe[48].

Il faut au préalable réunir des conditions psychologiques tenant au consentement des époux qui doit être libre, éclairé et exempt de tout vice.

L'âge

Depuis une loi du [49], un mariage ne peut être contracté avant l'âge de 18 ans[CC 2].

Toutefois, l'article 145 du Code civil[CC 3] consacre une dérogation qui pourra être accordée par le procureur de la République pour « motifs graves ». Il s'agit en général de l'état de grossesse de la mineure mais les circonstances sont laissées à l'appréciation souveraine du procureur.

Auparavant l'âge de nubilité de la femme était de quinze ans révolus[CC 4], toutefois la majorité matrimoniale étant égale à la majorité civile, l'autorisation de leurs parents était nécessaire, même dans le cas de mineurs émancipés.

Mariage des couples homosexuels

Le mariage des couples de personnes de même sexe est possible en France depuis le 17 mai 2013[50].

Personnes trans

Avant la loi no 2013-40 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dit « mariage pour tous », la France autorisait le mariage des personnes trans uniquement dans le cadre d'un mariage hétérosexuel (c'est-à-dire d'un couple formé d'une femme et d'un homme), et uniquement après un changement de sexe sur les registres de l'état civil, impliquant une opération chirurgicale.

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu dans l'arrêt Goodwin c. Royaume-Uni (2002) que le sexe « psychologique et social » (le genre) doit primer sur le sexe biologique lorsque certaines conditions sont remplies[51].

L'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe par la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, permet aux personnes trans de se marier avec une personne de l'autre ou du même sexe, sans discrimination.

Procédure

Le mariage est célébré par un officier d'état civil de la commune de résidence de l'un des deux époux.

Les époux doivent faire publier les bans, qui consistent en une affiche informant les tiers du projet de mariage[CC 5]. La célébration du mariage ne peut avoir lieu qu'au moins dix jours après la publication des bans. En pratique, il est conseillé de déposer le dossier complet à la mairie deux mois avant la date prévue pour le mariage.

Le certificat prénuptial n'est plus obligatoire lors de la publication des bans depuis le 1er janvier 2008.

En cas de mariage entre un Français et un étranger, l'officier d'état civil peut décider de s'entretenir avec les conjoints afin de déterminer s'il n'y a pas un risque de mariage blanc. Il ne peut toutefois pas refuser de célébrer le mariage si l'étranger est en situation irrégulière.

Le mariage civil en droit français

Conditions physiologiques

Nubilité : dix-huit ans révolus depuis la loi no 2006-399 du 4 avril 2006[49]. Jusqu'à cette date, l'âge minimum était de 18 ans pour les hommes et de 15 ans pour les femmes[52]. Cependant en demandant au procureur de la République, une dispense est possible pour motif grave[CC 6] ; par exemple : en cas de grossesse de la femme[53]. À cette dispense s'ajoute le consentement des parents au mariage (le dissentiment valant consentement)[CC 7].

Certificat prénuptial en France : il n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2008 à la suite de la modification de l'article 63 du code civil[CC 8].

Conditions psychologiques

- Consentement des futurs époux

- Consentement des familles des futurs époux

- Mineurs de moins de 18 ans

- Majeurs incapables

Conditions sociologiques

- Absence d'un mariage antérieur non dissout

- Absence de lien de parenté ou d'alliance (voir inceste#La loi française)

La sanction du non remplissage de l'une de ces conditions est la nullité, selon les cas absolue ou relative.

Remise de pièces

Dans tous les cas, on doit remettre les pièces suivantes à l'officier de l'état civil :

- copie de l'acte de naissance délivré depuis moins de trois mois[CC 11] ;

- preuve de l'identité de chaque époux ;

- preuve du domicile de chaque époux.

Documents complémentaires dans les cas particuliers :

- autorisation familiale au mariage d'un incapable ;

- si remariage, document attestant la dissolution du précédent mariage ;

- s'il y a eu dispense, document accordant dispense ;

- certificat attestant la publication des bans dans une autre commune ;

- certificat du notaire attestant l'existence d'un contrat de mariage.

Publications[CC 13]

- affiche annonçant le projet de mariage doit être apposée pendant les 10 jours précédant le mariage à la mairie du lieu de mariage et aux mairies du domicile de chaque époux ;

- dispense possible pour cause grave peut être accordée par le procureur de la République

Célébration du mariage[CC 14]

- Interdiction des cérémonies religieuses de mariage préalablement au mariage civil sous peine de condamnation du ministre du culte à six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende[CC 15].

- lieu

- à la mairie du lieu où l'un des époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d'habitation, continue à la date de la publication ;

- en cas d'empêchement grave et sur réquisition du procureur de la République, le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l'un des époux ;

- Formes de la célébration[CC 16]

- célébration publique (portes ouvertes)

- présence de deux à quatre témoins

- l'officier d'état civil donne lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil[CC 17] (obligations des époux) ; recueille l'autorisation des parents (si nécessaire) et le consentement des époux.

- l'acte de mariage est signé par les époux, les témoins, éventuellement les personnes ayant autorisé le mariage, et l'officier de l'état civil.

- En temps de guerre et sous certaines conditions, le mariage par procuration est possible pour les marins, les militaires et les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'État[CC 18].

- Enfin, un mariage posthume peut être prononcé, sous de strictes conditions et après avis favorable du Président de la République.

Titulaires du droit d'opposition

- Ascendants peuvent former une opposition pour tous motifs légaux et n'engagent jamais leur responsabilité (même si le motif est mensonger). Il appartient aux parents, et à défaut aux grands-parents, si les parents sont tous deux décédés ou hors d'état de manifester leur volonté.

- Conjoints non divorcé de l'un des futurs époux peut invoquer la bigamie.

- Certains collatéraux

- Tuteur avec autorisation du conseil de famille dans les mêmes conditions que les collatéraux.

- Ministère public peut faire opposition s'il existe un empêchement dont la transgression heurte l'ordre public; dans tous les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (exemple : indice de mariage blanc).

Forme

L'opposition se fait par acte d'huissier signifié à chacun des époux et à l'officier de l'état civil.

Effets

Tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été obtenue, l'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage. Mais au bout d'un an l'opposition cesse à moins qu'elle ne soit renouvelée.

Mainlevée de l'opposition

- l'opposition peut être levée par l'opposant (mainlevée volontaire) ;

- sinon l'un des futurs époux doit saisir le tribunal de grande instance pour obtenir après avoir prouvé l'inexistence de l'empêchement allégué, la mainlevée judiciaire de l'opposition.

Les nullités du mariage

- Les nullités relatives[CC 19]

- Les nullités absolues

- Effets de la nullité de mariage

Devoirs réciproques des époux

- Devoir de communauté de vie ou de cohabitation[CC 20] ;

- Communauté de résidence : exception[CC 21] ;

- Les séparations amiables ne sont pas valables, ainsi chaque époux peut demander à reprendre la vie commune à tout moment, et l'autre doit s'y soumettre ;

- Cas de cessation de la communauté de vie ;

- Cessation provisoire ;

- Procédure de divorce ;

- Procédure de séparation de corps ;

- Cessation définitive ;

- À la suite d'un jugement de séparation de corps ;

- À la suite d'un divorce ;

- Devoir de fidélité[CC 22]

- Le devoir conjugal, aussi appelé devoir charnel.

- L'adultère constitue la violation de ce devoir ;

- Devoir d'assistance ;

- Soins personnels au conjoint malade ou âgé ;

- Soutien moral au conjoint en difficulté ;

- Devoir de respect[49].

Direction conjointe de la famille[CC 23]

- Choix de la résidence familiale[CC 24] ;

- L'éducation et l'entretien de leur(s) enfant(s) mineur(s).

Devoir de secours

Le devoir de secours subsiste en cas de divorce pour rupture de la vie commune à la charge du demandeur.

- Fournir à son conjoint dans le besoin ce qui est nécessaire à son existence, dont l'obligation alimentaire;

- S'il y a vie commune ;

- Contribuer aux charges du mariage ;

- S'il n'y a plus de vie commune ;

- Elle s'exécute sous forme de pension alimentaire ;

Contribution des époux aux charges du mariage

Cette contribution est proportionnelle aux ressources de chacun[CC 25], à défaut le conjoint qui refuserait de s'y soumettre peut y être contraint judiciairement.

- Entretien du ménage ;

- Éducation des enfants.

Pouvoirs des époux

- Entretien du ménage ;

- Protection du logement de la famille et des meubles meublants[CC 26] ;

- Libre exercice de toute profession[CC 27] ;

- Pouvoirs sur les biens personnels (chaque époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels[CC 28] ;

- Comptes bancaires, chaque époux peut se faire tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel sans le consentement de l'autre[CC 29] ;

- Pouvoir de disposer des meubles[CC 30].

Sauvegarde des intérêts essentiels de la famille

- Possibilité pour l'un des époux d'agir sans le consentement ou le concours de l'autre[CC 31] ;

- Lorsque l'autre époux est hors-d'état de manifester sa volonté ;

- Si le refus de l'autre de consentir à l'acte est injustifié. Dans ce cas l'époux peut être autorisé par la justice de passer seul cet acte ;

- Représentation judiciaire[CC 32] ;

- Lorsqu'un des époux est hors-d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par la justice pour le représenter ;

- Représentation générale ;

- Représentation pour certains actes particuliers ;

- Lorsqu'un des époux est hors-d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par la justice pour le représenter ;

- Mise en péril des intérêts de la famille[CC 33]. Si les intérêts de la famille sont mis en péril par l'un des époux qui manque ainsi à ses devoirs, le juge aux affaires familiales peut prescrire des mesures urgentes (restrictions des pouvoirs de l'époux fautif). Elles sont ordonnées pour au maximum trois ans.

La famille : filiation et héritage

Sous l'Ancien Régime, les enfants nés hors mariage (les « bâtards », qu'ils soient naturels ou adultérins) n'héritaient ni ne pouvaient laisser d'héritage[54]. En même temps qu'elle supprimait le droit d'aînesse, la Révolution accorda à l'enfant naturel l'égalité des droits (à hériter) avec les enfants légitimes, et à l'enfant adultérin le tiers de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime[54]. Cette réforme fut modérée par le Code Napoléon qui accorda à l'enfant naturel le tiers de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime, et rien à l'enfant adultérin[54]. En 1896, la Troisième République accorde à l'enfant naturel simple la moitié (et non plus le tiers) de l'héritage qu'il aurait eu autrement (loi du )[54]. En outre, à l'époque, l'enfant naturel ne pouvait hériter que de sa mère ou de son père, voire de ses frères et sœurs, mais pas de ses grands-parents[54].

L'enfant adultérin, quant à lui, ne pouvait toujours rien réclamer en justice, ni filiation, ni héritage, ni pension alimentaire, situation qui perdura durant toute l'entre-deux-guerres[54]. La loi du et celle du permettaient toutefois à sa mère de le légitimer, après remariage, avec son nouveau mari[54] (ancien article 331 du Code civil). Après guerre, une loi de 1955 lui permet d'ester en justice afin d'obtenir une pension alimentaire, sans que sa filiation ne soit cependant établie[54].

La situation de la veuve (ou du veuf), qui était considérée par le Code Napoléon comme successeur irrégulier, venant juste avant l'État, fut améliorée par la loi du , qui confère au conjoint survivant l’usufruit du quart des biens du conjoint prédécédé en présence d’enfants et de la moitié dans le cas contraire. L'une des raisons de cette réforme réside dans la détérioration de la situation des veuves, en ville, par rapport à la campagne où elles pouvaient bénéficier de l'assistance de leurs enfants.

La loi de 1964 sur la tutelle et la loi de 1970 sur l'autorité parentale avaient rapproché la situation des enfants nés dans le cadre du mariage et des enfants nés hors mariage, tout en maintenant une certaine inégalité. La loi no 72-3 du [55], préparée par le ministre René Pleven et l'ancien garde des Sceaux Jean Foyer, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, assimila complètement la situation de l'enfant naturel et de l'enfant légitime, en déclarant : « L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime ; il entre dans la famille de son auteur[54] ». L'enfant adultérin, quant à lui, a gagné les droits à établir sa filiation et il est considéré à part entière comme un membre de la famille. Jusqu'en 2001, l'enfant adultérin voyait ses droits amputés de moitié dans la succession du parent à l’origine de l'adultère[56] - [57].

Depuis le droit romain, tout enfant né dans le cadre du mariage bénéficie d'une présomption automatique de paternité : le droit assume que le mari est le père. Toutefois, la loi de 1972 a aussi permis le désaveu de paternité en cas d'impossibilité biologique ; on a aujourd'hui recours aux tests ADN pour vérifier celle-ci, qui n'étaient autorisés qu'en cas de présomptions et d'indices graves selon lesquels il y aurait eu adultère[54]. La loi de 1972 a aussi innové par rapport au Code Napoléon en permettant à la femme de contester la paternité en cas de remariage[54]. Une femme mariée peut aussi déclarer son enfant à son nom, en omettant d'inscrire le nom de son mari, ce qui en fait un « enfant naturel adultérin »[54].

En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur (IAD), il ne peut pas y avoir de désaveu de paternité si le mari a consenti à celle-ci devant un juge ou un notaire (sauf s'il réussit à prouver que le consentement est vicié : en ce cas, la filiation est annulée pour cause de dol)[54]. En outre, le don de sperme est, en accord avec la loi de bioéthique de 1994, anonyme et aucune filiation ne peut être établie avec le donneur[54].

La séparation de corps ou de fait

Prévue par les articles 296 et suivants du Code civil, la séparation de corps est une situation juridique résultant d'un jugement qui met fin à l'obligation de vie commune. Il ne faut pas confondre avec la séparation de fait qui n'a aucune valeur juridique et qui est uniquement caractérisée par l'absence de vie commune.

Annulation de mariage en France

En 2004, la Justice française a annulé 737 mariages, soit 60,9 % des 1 210 requêtes d'annulation ; dans 59,5 % des cas, il s'agit d'annulations pour mariage blanc demandées par le procureur de la République ; dans 18,8 % des cas, il s'agit d'annulation pour bigamie. L'« erreur sur les qualités essentielles du conjoint » représente 8 % des annulations. Il s'agit généralement de la découverte après le mariage que le conjoint est divorcé, qu'il a menti sur sa nationalité, qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle ou qu'il n'est pas apte à avoir des relations sexuelles normales[58] - [59]. La même année, il y a eu 130 000 divorces prononcés et 272 000 mariages[60].

L'affaire de l'annulation d'un mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse fut qualifiée par certains journaux de « première » en France[61], la chancellerie ayant quant à elle affirmé n'avoir « pas le souvenir » d'une annulation pour mensonge sur la virginité. Cependant les cas d'annulation de mariage pour mensonge sur une des « qualités » de l'un des époux ne sont pas rares[62].

À l'inverse, le tribunal de grande instance du Mans, avait refusé l'annulation d'un mariage le 18 mars 1965[63]. La différence des deux jugements provient peut-être du fait que l'article 180 du Code civil permettait en 1965 l'annulation uniquement en cas d'erreur sur la personne ; il a été modifié en 1975[64] pour autoriser l'annulation en cas d'erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles[65].

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Claude Bologne, Histoire du mariage en Occident, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », , 478 p. (ISBN 2-01-278922-6)

- Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, .

- Jean-Luc Chabot, Philippe Didier et Jérôme Ferrand, Le Code civil et les Droits de l’homme, Paris, L'Harmattan, , 442 p. (ISBN 2-7475-8893-9)

- Jean Chélini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, Hachette,

- Robert Fossier, Enfance de l’Europe, Paris, Presses universitaires de France,

- Pierre Goubert et Daniel Rouche, Les Français et l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin,

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », , 2e éd. (1re éd. 1996), 478 p. (ISBN 2-01-278922-6)

- Jacques Houdaille, « La nuptialité sous la Révolution et l’Empire », Population, vol. 37, no 1, , p. 160-167 (ISSN 0032-4663, lire en ligne)

- Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas,

- Michel Péronnet, Les 50 mots clefs de la Révolution française, Paris, Privat, (ISBN 978-2-7089-1966-2)

Articles connexes

Notes et références

Notes

Code civil

- art. 75 du C. civil.

- art. 144 du C. civil.

- art. 145 du C. civil.

- Article 144 du Code Civil du 27 mars 1803 sur Légifrance.

- article 63.

- Art. 145 du C. Civil.

- Art. 148 C.Civil.

- article 63 du code civil.

- Art. 180 § 1 du C. civil.

- Art. 180 § 2 du C. civil.

- art. 70 du C. civil.

- art. 63 du C. civil.

- art. 63 & 64 du C. civil.

- art. 74 et suivants du C. civil.

- art. 433-21 du C. Pénal.

- art. 165 du C. civil.

- articles 212, 213, 214 et 215 du C. civil.

- art. 96-1 du C. civil.

- art. 180, 181, 182 et 183 du C. civil.

- art. 215 § 1 du C. civil.

- art. 108 du C. civil.

- art. 212 du C. civil.

- art. 213 du C. civil.

- art. 215 § 2 du C. civil.

- art. 214 du C. civil.

- art. 215 § 3 du C. civil.

- Art. 223 du C. civil.

- Art. 221 du C. civil.

- Art. 222 du C. civil.

- Art. 217 du C. civil.

- Art. 219 § 1 du C. civil.

- Art. 220-1 du C. civil.

Autres sources

- Yvaine Buffelan-Lanore et Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille (22ème édition), Dalloz, p. 657

- François Terré, Charlotte Goldie-Genicon et Dominique Fenouillet, Droit civil La famille (9ème édition), Dalloz (ISBN 978-2-247-16104-1), p. 73-74

- Serge Braudo, « Mariage », sur Dictionnaire juridique.

- Antiquit@s, « Les aspects juridiques du mariage romain », in Famille et parenté, http://elearning.unifr.ch/antiquitas/fiches.php?id_fiche=205 accédé le 28 novembre 2012.

- Histoire du mariage catholique, site du diocèse de Nanterre (Consulté le 11/02/2007).

- Historique du mariage en France de la période romaine à la Révolution (consulté le 11/02/2007).

- À l'occasion du IVe concile du Latran, voir ici, site du diocèse de Nanterre (Consulté le 11/02/2007).

- Michel Sot, "Pourquoi se marier à l'église", L'Histoire, juin 1999, [lire en ligne]

- A. Malnory, Saint-Césaire, Bouillon, lire en ligne sur Gallica, page 236.

- Einhardi, Vita Karoli Magni, sur Noctes Gallicanae (consulté le 14/02/2007).

- Édit du roi Louis XVI, alinéa XII, [lire en ligne].

- «Mariage protestant à domicile», L'Histoire, février 2016 [lire en ligne]

- « Baudouin: Collection Baudouin », sur https://collection-baudouin.univ-paris1.fr/ (consulté le )

- Dominique Dessertine, Divorcer à Lyon sous la Révolution et l’Empire, Lyon, Presses universitaires de Lyon, , 394 p.

- Albert Mathiez, La Révolution française, vol. 2, Paris, Denoël, , 248 p., p. 45

- André Castaldo et Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil (2ème édition), Dalloz, , 1644 p., p. 128-129

- « Code pénal de 1810 (Texte intégral - État lors de sa promulgation en 1810) : Livre III - Titre Premier (Articles 75 à 294) », sur ledroitcriminel.fr (consulté le )

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France, (lire en ligne), p. 38-39

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804 (lire en ligne), p. 77

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 108

- André Castaldo et Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil (2ème édition), Dalloz, p. 147

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 213

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 213-214

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 214

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 217

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 218

- André Castaldo et Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil (2ème édition), Dalloz, p. 67

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France, (lire en ligne), p. 307-309

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France, (lire en ligne), p. 315

- André Castaldo et Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil (2ème édition), Dalloz, p. 137

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France, p. 322

- Xavier Labbée, « L'infidélité conventionnelle dans le mariage », Recueil Dalloz,

- André Castaldo et Jean-Philippe Lévy, Histoire du droit civil (2ème édition), Dalloz, p. 69

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 323

- Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses universitaires de France (lire en ligne), p. 325

- Yvaine Buffelan Lanore et Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction, biens, personnes, famille, Dalloz, p. 636

- Adeline Gouttenoire, Michel Farge et Patrick Courbe, Droit de la famille. Droit interne, européen et international (8ème édition), Dalloz, p. 31

- Insee, Communiqué de presse du 27 décembre 2002, [lire en ligne].

- Insee - La fécondité reste élevée.

- « Insee - Population - Bilan démographique 2015 - Nuptialité »

- « Les mariages en 2016 - État civil - Insee Résultats », sur insee.fr,

- Insee - Mariages et nuptialité

- « Bilan démographique 2017 - Insee Première - 1683 », sur www.insee.fr (consulté le )

- « Bilan démographique 2019 - Insee Première - 1789 », sur www.insee.fr (consulté le )

- Insee T9 - Mariages suivant les nationalités combinées des deux époux [xls]

- Insee - La population française en 2003 par C. Beaumel, L. Richet-Mastain et M. Vatan (page 25 - tableau 38) [PDF]

- INED - démographe française Michèle Tribalat dans Population et Société n°300 (avril 1995) [PDF]

- Loi no 2013-404 du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

- Loi no 2006-399 du « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ».

- « La loi sur le mariage homosexuel promulguée au Journal officiel »

- Gowin c. Royaume_Uni (au principal et satisfaction équitable), no 28957/95, CEDH 2002-I [lire en ligne]

- Christine Mateus, « Jusqu’en 2006... l’âge minimum du mariage était encore de 15 ans pour les femmes », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- Yvaine Buffelan-Lanore et Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille (22ème édition), Dalloz, p. 663

- Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996, p. 241-268

- Loi du sur la filiation.

- « Succession : l'égalité de l'enfant adultérin »,

- Serge Braudo, « Enfant adultérin », sur Dictionnaire juridique

- « Vierge : être ou ne pas être ? », Claire Deysson et Virginie Tullat avec la collaboration de maître Jean-Paul Ravalec, Le village de la justice, 30 mai 2008, sur le site village-justice.com.

- « Mariage annulé pour mensonge sur la virginité : pas de "souvenir" d'un précédent », Agence France Presse, 29 mai 2008.

- Bernard Gorce et Gwenaëlle Moulins, « L’annulation d’un mariage pour « mensonge » de l’épouse suscite la controverse », sur le site du quotidien La Croix, (consulté le ).

- « Un mariage annulé pour défaut de virginité », jeudi 29 mai 2008 sur le site leparisien.fr.

- « L'annulation d'un mariage à Lille, pour mensonge sur la virginité de l'épouse, suscite de vives réactions », sur le site du quotidien Le Monde, (consulté le ).

- il avait indiqué : « Attendu que si le dol ne constitue pas une cause de nullité de mariage, la jurisprudence récente étend la notion d'erreur sur la personne ; que toutefois l'erreur sur la fortune, l'intelligence, le caractère, la race, la religion, la virginité ou la grossesse de la femme, la santé de l'époux, ne paraît pas devoir être retenue comme cause de nullité », voir JurisClasseur Notarial Répertoire > V° Mariage, > Fasc. 10 : MARIAGE. – Conditions à réunir dans la personne des époux > II. - Conditions résultant de la dimension personnelle du mariage : le consentement des époux > B. - Existence du consentement > 3° Vices du consentement, b) Erreur dans la personne (date de fraîcheur : 25 septembre 2002) ; renvoyant à Gaz. Pal. 1965, 2, p. 12 et à D. 1966, p. 203, note Pradel.

- Article 5 de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

- Christelle Chalas, « Correction des cas pratiques sur les fiançailles et le mariage », sur http://www.univ-paris8.fr/, Université Paris VIII, 2006/2007 (consulté le ).