Gignac (Hérault)

Gignac [ ʒi.ɲak] (en occitan Ginhac [ d͡ʒi.'ɲak]) est une commune française située dans le centre du département de l'Hérault, en région Occitanie.

| Gignac | |

Site du Castellas à Gignac. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Lodève |

| Intercommunalité | Communauté de communes Vallée de l'Hérault (siège) |

| Maire Mandat |

Jean-François Soto 2020-2026 |

| Code postal | 34150 |

| Code commune | 34114 |

| Démographie | |

| Gentilé | Gignacois, Gignacoise |

| Population municipale |

6 609 hab. (2020 |

| Densité | 221 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 39′ 11″ nord, 3° 33′ 07″ est |

| Altitude | Min. 28 m Max. 286 m |

| Superficie | 29,85 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Gignac (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gignac (bureau centralisateur) |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ville-gignac.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Hérault, le ruisseau de Gassac, le ruisseau de Lagamas, le ruisseau de l'Avenc, le ruisseau de l'Aurelle, le ruisseau de Valpudèse et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « gorges de l'Hérault ») et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Gignac est une commune urbaine qui compte 6 609 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine de Gignac et fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Gignacois ou Gignacoises.

Géographie

La commune de Gignac appartient à la topographie régionale du « territoire centre Hérault » composé de reliefs, de domaines de la Garrigue, de la vallée de la Lergue et de l'Hérault[1]. Au nord du territoire se situe les hautes garrigues en direction du plateau du Larzac. À l'Est, le massif de la Taillade constitue le point de séparation entre la vallée de l'Hérault et les garrigues de Montpellier et à l'Ouest est situé le massif du Liausson[1].

Le canal de Gignac, construit vers 1897, a participé au développement rural de la commune en permettant l'irrigation de 1 800 hectares de parcelles consacrées essentiellement à la vigne[2].

Communes limitrophes et proches

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[4].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Pouget », sur la commune du Pouget, mise en service en 1980[9] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[10] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,6 °C et la hauteur de précipitations de 680,8 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Sete », sur la commune de Sète, mise en service en 1949 et à 30 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 15 °C pour la période 1971-2000[13], à 15,4 °C pour 1981-2010[14], puis à 15,8 °C pour 1991-2020[15].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : les « gorges de l'Hérault »[17], d'une superficie de 21 736 ha, entaillent un massif calcaire vierge de grandes infrastructures dont les habitats forestiers (forêt de Pins de Salzman et chênaie verte) et rupicoles sont bien conservés. La pinède de Pins de Salzmann de Saint-Guilhem-le-Désert est une souche pure et classée comme porte-graines par les services forestiers. Il s'agit d'une forêt développée sur des roches dolomitiques[18].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

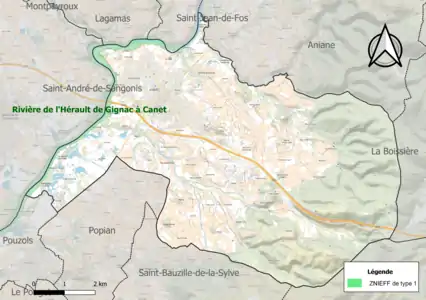

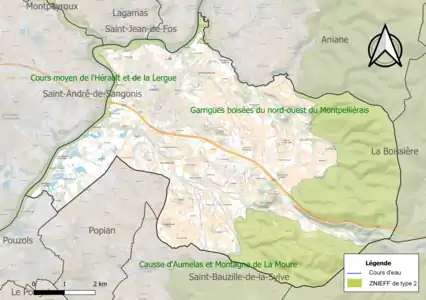

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[19] : la « rivière de l'Hérault de Gignac à Canet » (317 ha), couvrant 8 communes du département[20] et trois ZNIEFF de type 2[Note 6] - [19] :

- le « causse d'Aumelas et montagne de la Moure » (16 237 ha), couvrant 16 communes du département[21] ;

- le « cours moyen de l'Hérault et de la Lergue » (976 ha), couvrant 22 communes du département[22] ;

- les « garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais » (16 219 ha), couvrant 17 communes du département[23].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Gignac.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Gignac est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [24] - [I 1] - [25]. Elle appartient à l'unité urbaine de Gignac, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 6 200 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 5] - [I 6].

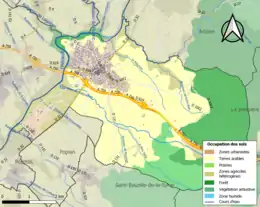

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (55,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (57,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (45,4 %), forêts (22,4 %), zones agricoles hétérogènes (10,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (9,5 %), zones urbanisées (8 %), mines, décharges et chantiers (2,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,8 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Gignac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Hérault, le ruisseau de Gassac, le ruisseau de l'Avenc et le ruisseau de Lagamas. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1984, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2011 et 2014[29] - [27].

Gignac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 9] - [30].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[31]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 028 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 028 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[32] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[33].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[34].

La commune est en outre située en aval du Barrage du Salagou, un ouvrage de classe A[Note 10] sur le Salagou, mis en service en 1968 et disposant d'une retenue de 102 millions de mètres cubes. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[36].

Toponymie

Le nom est attesté sous les formes : ecclesie S. Petri de Giniaco (1026), ad Giniacum (1094), villa de Giniaco (1094), justa Giniacum (1114), castello de Giniaco (1138), castrum de Ginaco (1247), de Ginhac (1471), Gignac (1571).

Le nom de la commune dérive d'un nom de domaine gallo-romain : nom d'homme gaulois Gennius + suffixe -acum[37].

Histoire

Une loge maçonnique existait à Gignac à la fin du XVIIIe siècle[38].

Des moulins sont donnés par l’évêque de Lodève Raymond Guillaume à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert en 1189 ; une mauvaise lecture d'une archive a fait croire qu'il s'agissait des premiers moulins à papier de France, alors qu’il s’agissait de moulins bladiers[39].

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée « société des amis de la constitution » en décembre 1791. Après la chute de la monarchie, elle change de nom pour « société des sans-culottes », puis « société républicaine et régénérée ». Elle est très fréquentée, puisqu’elle passe de 150 membres en 1791, à 264 un an plus tard, soit plus de 10 % de la population[40].

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

Au dernier recensement, la commune comptait 6609 habitants.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 2 585 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 6 467 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 220 €[I 7] (20 330 € dans le département[I 8]). 38 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 12] (45,8 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 9,9 % | 11,6 % | 10,6 % |

| Département[I 10] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 861 personnes, parmi lesquelles on compte 76,3 % d'actifs (65,7 % ayant un emploi et 10,6 % de chômeurs) et 23,7 % d'inactifs[Note 13] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 2 048 emplois en 2018, contre 1 926 en 2013 et 1 643 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 568, soit un indicateur de concentration d'emploi de 79,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 60,2 %[I 13].

Sur ces 2 568 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 689 travaillent dans la commune, soit 27 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 80,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 5,2 % les transports en commun, 9,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 4,9 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

607 établissements[Note 14] sont implantés à Gignac au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 15] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 607 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 40 | 6,6 % | (6,7 %) |

| Construction | 88 | 14,5 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 146 | 24,1 % | (28 %) |

| Information et communication | 13 | 2,1 % | (3,3 %) |

| Activités financières et d'assurance | 19 | 3,1 % | (3,2 %) |

| Activités immobilières | 26 | 4,3 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 93 | 15,3 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 120 | 19,8 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 62 | 10,2 % | (8,1 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 24,1 % du nombre total d'établissements de la commune (146 sur les 607 entreprises implantées à Gignac), contre 28 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[48] :

- Hilarion, hypermarchés (47 471 k€)

- Joseph Castan, commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (8 190 k€)

- Fineline France, commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (6 213 k€)

- Societe Languedocienne D'agregats - Solag, exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (3 325 k€)

- Cce&C, activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (610 k€)

Agriculture

La commune est dans la « Plaine viticole », une petite région agricole occupant la bande côtière du département de l'Hérault[49]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 16] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 217 lors du recensement agricole de 1988[Note 18] à 153 en 2000 puis à 113 en 2010[51] et enfin à 59 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 73 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 67 % de ses exploitations[52] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1290 ha en 1988 à 609 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 6 à 10 ha[51].

Sports

Le Tambourin club Gignac défend les couleurs de Gignac en championnat de France de balle au tambourin.

Du au , la 1re coupe du Monde de tambourin s'est déroulée à Gignac.

Chaque année entre 2011 et 2013 a eu lieu le “RIDE ON LR TOUR”. Cette compétition de sports extrêmes (BMX et rollers), réunit les meilleurs riders de France et européens sur les installations du FISE.

Transports et accessibilité

Réseau routier et covoiturage

La commune est accessible par l'autoroute A750 sorties 59 et 60. Elle est également traversée par la route nationale 109 ainsi que les routes départementales 9 et 32.

Une aire de covoiturage est présente au niveau de la sortie 59 de l'autoroute A750, d'une capacité de 40 places dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite[53].

Transports Publics

Gignac possède une gare routière qui est un point d'arrêt du réseau Hérault Transport. Les lignes s'arrêtant à Gignac sont les suivantes : 661, 662, 663, 665, 668, 685. Ces lignes permettent une liaison sans correspondance avec les villes suivantes : Aniane, Arboras, Bédarieux, Ceyras, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Hérépian, Jonquières, La Cavalerie, Lamalou-les-Bains, Le Bosc, Le Caylar, Le Pouget, Le Poujol-sur-Orb, L'Hospitalet-du-Larzac, Lodève, Millau, Mons, Montpellier et le réseau de Transports de l'agglomération de Montpellier, Montpeyroux, Olargues, Popian, Pouzols, Prémian, Riols, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Vincent-d'Olargues, Salasc, Villeneuvette

Gignac a aussi été desservi par train, entre 1894 et 1949, sur la ligne Montpellier - Rabieux des Chemins de fer de l’Hérault.

Culture locale et patrimoine

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Gignac se blasonnent ainsi : |

|---|

L'âne de Gignac

Lieux et monuments

- L'église Notre-Dame-de-Grâce est installée sur un lieu qui dispose d’une grande variété de traditions et d’histoires. Ainsi, les églises qui se sont succédé à cet endroit auraient été construites à l'emplacement d’un ancien temple romain, dédié à la déesse Vesta, et construit par la VIIe légion romaine. Temple qui serait devenu un édifice chrétien avant d’être détruit au XIIIe siècle. Une chapelle puis l’église telle que nous la connaissons aurait été ensuite construites sur ce vieil emplacement sacré. L’édifice actuel date du XVIIe siècle, sa façade de style florentin est assez unique dans la région. Tout près de l’église, le chemin de croix date de la même époque, même s'il a été récemment remis en état. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1989[55];

- L'église Saint-Pierre-aux-Liens est située au centre du village. Cette église paroissiale a été reconstruite entre 1635 et 1677, après les guerres de religion. Sa grande façade est de style jésuite, et le reste de son architecture est classique. Sa grande nef à cinq travées se termine par un chevet à sept pans voûtés d’ogives. Le , un dimanche, le clocher de l'église s'est écroulé entraînant la voûte sur les fidèles. Cet accident a provoqué la mort de plus de 100 personnes[56]. Le grand clocher a été reconstruit par Étienne Giral[56], maître des ouvrages royaux de la ville et sénéchaussée de Montpellier, peu après l’effondrement du clocher originel[57]. La Façade occidentale a été inscrite au titre des monuments historiques en 1963[58]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[58].

- L'église Saint-Martin de Carcarès. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[59].

- Chapelle du chemin de croix de Notre-Dame-de-Grâce de Gignac ;

- La « Tour sarrasine » ou le donjon ;

- L'hôtel de Laurès appartenait à la famille de éponyme. Il a accueilli au XXe siècle l'office du tourisme. Il est devenu une propriété privée ;

- Beffroi communal surmonté d'un campanile de fer abritant une cloche du milieu du XVIIIe siècle réalisée par le maître fondeur montpelliérain Jean Poutingon (classée MH) ;

- Pont de Gignac sur l'Hérault (XVIIIe siècle), conçu par Bertrand Garipuy, directeur des travaux publics de la province du Languedoc, entrepris par lui en 1776, puis par son neveu Ducros. Le pont a été achevé en 1810 par Billoin et Fontenay ;

- Pont du Languedoc, construit à côté du pont de Gignac. Il permet à l'autoroute A750 de franchir l'Hérault. L'ouvrage a été conçu par Michel Virlogeux et l'architecte Charles Lavigne avec le bureau d'études SECOA pour le ministère de l'Équipement. Le pont a été construit par l'entreprise GFC. Il a été mis en service le .

Galerie

_%C3%89glise_Notre-Dame-de-Gr%C3%A2ce_02.JPG.webp) Église Notre-Dame-de-Grâce.

Église Notre-Dame-de-Grâce. Carte postale de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce (fin XIXe - début XXe siècle).

Carte postale de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce (fin XIXe - début XXe siècle). Église Saint-Pierre-aux-Liens.

Église Saint-Pierre-aux-Liens. Pont sur l'Hérault.

Pont sur l'Hérault. Pont du Languedoc (A750).

Pont du Languedoc (A750).

Personnalités liées à la commune

- Antoine de Laurès (1708-1779), écrivain, ami de Voltaire, traducteur de la Pharsale de Lucain, et auteur notamment de La fête de Cythère, opéra en un acte créé le au château de Berny. Il habitait le château de Gignac ;

- Michel Marie Claparède (1770-1842), général français ;

- Marko Slivarić (1762-1838) est un général d'Empire franco-croate mort à Gignac le ;

- Guillaume Balestrié (1773-1858), militaire sous la Révolution et de l’Empire, né à Gignac le ;

- Pierre Laget, né le 11 juillet 1885 à Gignac et mort le 1er septembre 1944 au bagne de Cayenne, dentiste et tueur en série français ;

- Christophe Urios, entraîneur (et ancien joueur) de rugby[60] - [61] ;

- Sabrina Viguier, joueuse de football française (92 sélections en équipe de France) ; elle a occupé le poste de professeur de sport au collège de Gignac (2009-2010) ;

- Ludivine Diguelman, joueuse de football française (39 sélections en équipe de France) ;

- Alexandre Hollan, peintre[62]

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[16].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[35].

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[50].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Gignac » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Gignac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Gignac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Gignac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Gignac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- [PDF] Commune de Gignac : Plan Local d'Urbanisme, page 22/437, publié le sur le site ville-gignac.fr (consulté le ).

- P. Carrière, « Le canal de Gignac », Bulletin de la Société languedocienne de géographie, Montpellier, GéoProdig, vol. 14, nos 2-3, , p. 325-341 (présentation en ligne)

- Distances vers : Saint-Jean-de-Fos, Causse-de-la-Selle, Aniane, Viols-le-Fort, Argelliers, Les Matelles, La Boissière, Montarnaud, Saint-Paul-et-Valmalle, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Cournonterral, Aumelas, Vendémian, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Popian, Tressan, Pouzols, Lieuran-Cabrières, Brignac, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Jonquières, Saint-Saturnin-de-Lucian, Lagamas et Montpeyroux, publié sur le site fr.distance.to (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le Pouget - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Gignac et Le Pouget », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le Pouget - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Gignac et Sète », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Gignac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101388 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Gignac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière de l'Hérault de Gignac à Canet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse d'Aumelas et montagne de la Moure » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours moyen de l'Hérault et de la Lergue » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Gignac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Gignac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Frank R. Hamlin et abbé André Cabrol, Les noms de lieux du département de l'Hérault : Dictionnaire Topographique et Étymologique, , 415 p. (ISBN 2-904624-00-7, lire en ligne), p. 176

- Jean-François Dubost, « Le réseau des Sociétés Politiques dans le département de l'Hérault pendant la Révolution Française (1789-1795) », Annales historiques de la Révolution française, no 278, 1989. p. 391

- Marie-Ange Doizy, Pascal Fulacher, Papiers et moulins des origines à nos jours, Paris : Arts et métiers du livre éditions, 1997, (ISBN 2-911071-03-4), p. 52.

- Dubost, Le réseau des sociétés…, op. cit., p. 416.

- Notice : Gilbert, Antoine, André Sénès, publié sur le site du Maitron (consulté le ).

- [PDF] Annonce officielle de la construction d’un lycée à Gignac, page 2/13, publié le sur le site ville-gignac.fr (consulté le ).

- « Gignac : le ton est donné avec le premier conseil municipal », publié le sur le site du Midi-Libre (consulté le ).

- « Résultats Municipales 2008 », publié sur le site Le Monde.fr (consulté le ).

- L’élection du maire Jean-François Soto, publié le sur le site du Midi-Libre (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Gignac », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Gignac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de l'Hérault » (consulté le ).

- https://www.francebleu.fr/infos/transports/le-co-voiturage-une-affaire-qui-roule-dans-l-herault-1537097064%7Csite=France Bleu Hérault

- Didier Catarina et Jean-Paul Fernon, Armorial des communes de l'Hérault, Artistes en Languedoc, (ISSN 1264-5354), p 44.

- « Eglise Notre-Dame-de-Grâce », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Église Saint-Pierre », notice no PA00103461, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Découverte 34 + registre paroissial.

- « Eglise Saint-Pierre », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Eglise paroissiale Saint-Martin », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Cœur d'Hérault : l’espace sportif de Gignac portera le nom du rugbyman Christophe Urios », sur midilibre.fr (consulté le )

- « Christophe Urios, parrain de la soirée des champions à Gignac », Midi-Libre, (lire en ligne, consulté le ).

- midilibre.fr

Voir aussi

Bibliographie

- « Les anciens inventaires des archives de Gignac : inventaire de 1407, inventaire de 1613 », Revue historique du diocèse de Montpellier, 1912-1913, p. 506-513

- Audrey Almes, Étude sur Gignac à partir du compoix de 1462, [s.l.], [s.n.], , 137 p.

- Jacques Basset, « Le barrage de la Meuse à Gignac (Hérault) 1860-1964 : un exemple d'équipement hydraulique en Languedoc », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, no 10, , p. 97-106 (lire en ligne)

- Gilbert Gilland, Histoire de Gignac : de son origine à nos jours, Lattes, Paysans du midi, , 124 p.

- Claude-Daniel (de) Laurès, Mémoires pour servir l'histoire de la ville de Gignac et de ses environs : par Claude-Daniel de Laurès (1701-1776), conseiller à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, Montpellier, Arts et traditions rurales, , 396 p.

- Jacques Mestre, Histoire de la ville de Gignac et des communes de son canton des origines à 1900, Millau, Arts et traditions rurales, , 299 p.

- Hélène Palouzié-Gouedar, Gignac : un canton de la moyenne vallée de l'Hérault, Montpellier, Association pour la connaissance du patrimoine en Languedoc Roussillon, coll. « Images du patrimoine » (no 104), , 96 p.

- Marie-Thérèse Pralus, Gignac au XVIIIe siècle : recherches démographiques, économiques et sociales, [s.l.], [s.n.], , 162 p.

- Marie-Thérèse Pralus, Étude de quelques textes du cartulaire de Maguelone relatifs à Gigean au XIIe siècle : institution de la viguerie de Gignac au XIVe siècle, [s.l.], [s.n.], [1960-1970], 24 p.

- Jean-Claude Richard, « De Bédarieux à Gignac : deux villes fortes protestantes réduites en 1622 par l'armée de Louis XIII », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 11, , p. 119-123

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales déposées de Gignac (1659-1985) [28,36 ml]. Cote : 114 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :