Pharsale (Lucain)

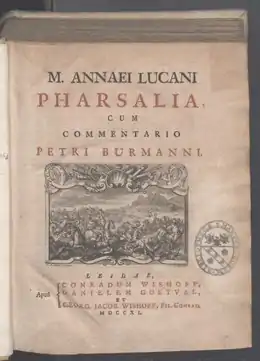

La Guerre civile, plus connue sous le nom de Pharsale, est une épopée latine inachevée, écrite en hexamètres dactyliques, et l'œuvre principale du poète stoïcien Lucain. Son titre exact est Marci Annaei Lucani de bello ciuili libri decem (Les Dix Livres de M. A. Lucain sur la guerre civile). C'est du chant IX, v. 985, que la tradition a tiré le titre apocryphe de Pharsale — car c'est là que César a vaincu Pompée —, mais il ne figure pas dans les manuscrits.

Contexte historique

Lucain vit et écrit sous le principat de Néron. Si le début du règne du princeps promet de grandes choses, on parle de renouveau néronien, il devient bientôt un cauchemar pour quiconque s'oppose au prince. Néron, comparé très tôt à Apollon, est plus un artiste qu'un prince et écrit des poésies, interprète des tragédies sur scène. Son règne dure quatorze ans, pendant lesquels il fera preuve d'une violence inouïe envers ses ennemis et ses propres conseillers. Ainsi, il invitera au suicide Sénèque, son précepteur. Lucain sera, lui aussi, contraint à se suicider sur l'ordre de Néron.

Dans l'Antiquité, les biographes attribuent la disgrâce de Lucain à son talent, trop grand pour que Néron puisse le supporter. Il est également probable que Lucain, entraîné par la chute progressive de l'influence de Sénèque, ait décidé de participer à la conjuration de Pison contre Néron ; en tout cas c'est parce qu'il est accusé d'y avoir participé qu'il est condamné au suicide par Néron[1].

Tradition épique

Dans cette épopée, qui retrace le début de la guerre civile que se livrèrent Jules César et Pompée, entre 49 et , Lucain se rattache à la tradition d'Ennius en refusant d'écrire une épopée mythologique et participe aux préoccupations scientifiques de son temps : géographie, astronomie, histoire naturelle. Dans son épopée, les dieux n'interviennent pas, mais on trouve des rêves prémonitoires et des monstra (des « présages » ou « oracles »).

Par rapport à la grande épopée qu'est L'Énéide, le texte de Lucain présente une réelle originalité. Elle ne décrit pas un passé lointain et légendaire, mais s'attache à des événements historiques datant de moins d'un siècle, ainsi que l'avaient fait Naevius dans son Bellum Punicum ou encore Quintus Ennius dans ses Annales de la République Romaine, racontant tous deux les épisodes contemporains des guerres puniques. Une autre de ses particularités, liée à la première, est le refus du merveilleux. C'est une œuvre pessimiste et profondément marquée par le stoïcisme. La sagesse de Caton d'Utique y est opposée à l'ambition et à l'intempérance de César, responsable d'une guerre dont l'horreur est peinte avec une particulière vivacité.

Résumé

Cette œuvre devait sans doute comporter originellement douze chants et s'achever sur le suicide de Caton ou l'assassinat de César, constamment fustigé par Pompée. Dans les trois premiers livres, Lucain tient la balance égale entre César et Pompée. Mais après sa disgrâce auprès de Néron, il soutient Pompée.

Livre I

- Éloge de Néron.

- Causes de la guerre.

Livre II

- Longue lamentation des Romains.

- Première apparition de Caton à qui Brutus demande ce qu'il faut faire pendant la guerre.

Livre III

- Dans un songe, Julie prédit à Pompée les malheurs à venir.

- Description de César qui s'empare du trésor public.

- Siège de Marseille.

Livre IV

- Bataille d'Espagne : César est maître des Pompéiens.

Livre V

- Le Sénat romain, en exil, siège en Épire et donne le commandement suprême à Pompée.

- César revient à Rome pour calmer ses légions : il est nommé dictateur et consul et dirige ses troupes au-delà de l'Adriatique.

Livre VI

- Pompée se fait enfermer dans Dyrrachium.

- César gagne la Thessalie, rejoint par Pompée.

- La fin du livre est consacrée à Sextus Pompée, le « fils indigne » de Pompée (ainsi nommé parce qu'il devint pirate après la défaite de son père et vécut de brigandages.) Celui-ci décide d'aller consulter la magicienne Érichto qui lui prédit la mort de son père et des pompéiens.

Livre VII

- Songe de Pompée : nombreux présages de mauvais augures qui annoncent la catastrophe finale.

- Pompée est vaincu et s'enfuit à Larissa : le livre se termine sur la vision du champ de bataille du lever du soleil.

Livre VIII

- Fuite de Pompée à Lesbos où le rejoint sa femme Cornélie.

- Fuite en Égypte chez Ptolémée : César punira les meurtriers de Pompée.

Livre IX

- Caton prononce l'éloge de Pompée et dirige ses troupes dans le désert de Nubie.

- César se rend à Troie et pleure devant la tête tranchée de Pompée.

Livre X

- Arrivée de César à Alexandrie et rencontre avec Cléopâtre.

Les héros de Pharsale

Les figures dominantes de Pharsale sont Caton d'Utique, Pompée et César. Ces trois héros peuvent être rapprochés de la triade originelle romaine : l'organisation de la cité autour de trois divinités originelles : Jupiter, Quirinus et Mars. Selon Dumézil et Jean Soubiran, ce rapprochement est tout à fait envisageable et pertinent[2].

- Caton d'Utique est présenté dans Pharsale comme le modèle de raison, il est d'ailleurs la représentation du stoïcisme dans l'œuvre. Il est donc associé à Jupiter, autorité supérieure et sage, par Dumézil et J. Soubiran.

- Pompée, le sauveur de Rome, l'homme politique tant aimé des Romains, est associé à Quirinus, dieu originel de l'agriculture et de la fécondité (par extension, dieu de la cité et de la prospérité). Il s'oppose à César.

- César, militaire endurci par les conquêtes, est l'incarnation du furiosus, l'homme qui est contaminé par le furor, elle-même à l'origine du bouleversement cosmique et du chaos qui ruinera la République. Il est associé à Mars, le dieu guerrier.

Postérité

Depuis Quintilien — et son Institution oratoire — jusqu'à Jules César Scaliger — et ses Poetices libri septem de 1561 —, une accusation de mauvais goût pèse sur le « long poème » de Lucain : « Virgile chante ; Lucain aboie. » Mais ce poème héroïque est en adéquation avec « l'âge baroque » : Agrippa d'Aubigné, Robert Garnier, Dorat, Guillaume du Bartas, Brébeuf, Corneille et, dans une moindre mesure, Du Bellay, lui empruntent une langue colorée qui frappe l'esprit par la vertu de l’enargeia. Montaigne écrit : « J'aime aussi Lucain, et le pratique volontiers, non tant pour son style que pour sa valeur propre, et vérité de ses opinions et jugements. » (Essais, II, 10). Il le fait figurer dans le palmarès des « cinq poètes latins sur la louange de Caton » (I, 37) et le mentionne trente-sept fois.

Cette œuvre, d'un baroque exacerbé, trouvera encore un fidèle continuateur en Christopher Marlowe, poète élisabéthain admiré de Shakespeare, qui traduira le premier livre du Bellum civile .

Le chevalier de Laurès, poète languedocien, tenta une imitation de La Pharsale de Lucain, publiée en 1773.

Notes et références

- Jean Pierre Néraudau, La Littérature latine, Paris, Hachette supérieur, , 287 p. (ISBN 201145321-6), Le renouveau néronien, pages 201-202-203.

- Jean Soubiran, « Encore sur les héros de la Pharsale », Revue d'études antiques, , p. 59-68 (www.persee.fr/doc/palla_0031-0387_1967_num_14_3_1017)

Voir aussi

Bibliographie

- Lucain, La Guerre civile. La Pharsale (deux tomes : livres I-V et livres VI-X), texte établi et traduit par Abel Bourgery, avec la collaboration de Max Ponchont, Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, 1927 (tome I) et 1930 (tome II). Florian Barrière dans l'édition du second chant (Les Belles Lettres coll. Commentario, 2016) indique qu'une nouvelle édition du texte dans la C.U.F. est en cours de conception, afin d'être adaptée aux normes modernes de traduction et d'annotations.

- Jacqueline Brisset, Les Idées politiques de Lucain, Paris, Les Belles Lettres, 1964.

- Eugen Cizek, L'Époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leyde, Brill, 1972.

- Jean-Christophe de Nadaï, Rhétorique et poétique dans « La Pharsale » de Lucain, Louvain, Peeters, 2000.

- Berthe-Marie Marti, « La structure de La Pharsale », in Entretiens sur l'Antiquité classique, volume 15 : « Lucain », Genève, 1968.

- Jean-Claude Ternaux, Lucain et la littérature de l'âge baroque en France - Citation, imitation et création, Paris, Champion, 2000.

- Jean-Pierre Néraudau, La Littérature latine, Paris, Hachette supérieur, 2000.

Articles connexes

- Œuvre de Jules César : Commentarii de bello ciuile (Commentaires sur la Guerre civile)

- Article Pharsale (ville de Grèce)

- Soubiran Jean. Encore sur les héros de la Pharsale. In: Pallas, 14/1967. pp. 59-68.

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (la) Texte latin (établi par Carolus Hermannus Weise, 1835) sur Perseus

- (en) Traduction anglaise par Edward Ridley (1905) sur Perseus

- Traduction française de la Pharsale (traduction de Marmontel, complétée par M. H. Durand, 1865) sur Remacle