Bataille de Pharsale

La bataille de Pharsale est un affrontement se déroulant en Thessalie, près de la ville du même nom, au début de l'été 48 av. J.-C., le 9 août ou le 29 juin, au cours de la guerre civile romaine. Il oppose les troupes de César à celles de Pompée. En gagnant cette bataille avec des troupes très inférieures en nombre, Jules César prit un avantage décisif sur le camp adverse.

| Date | 29 juin ou 9 août 48 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Pharsale (Thessalie), dans le nord de la Grèce |

| Issue | Victoire décisive de César |

| Césariens (partisans de César) | Pompéiens (partisans de Pompée) |

| Jules César | Pompée le Grand et Metellus Scipion |

| 8 légions : 22 000 hommes 1 800 cavaliers | 11 légions : 45 000 hommes 7 000 cavaliers |

| 230 morts (selon César) 1 200 morts (selon Caius Asinius Pollio et Plutarque) | 15 000 morts 24 000 prisonniers (selon César) 6 000 morts (selon Caius Asinius Pollio et Plutarque) |

Batailles

| Coordonnées | 39° 18′ nord, 22° 23′ est | |

|---|---|---|

|

|

Date de la bataille

La date exacte de la bataille est le sujet d'un problème de calcul calendaire : les dernières années du calendrier romain préjulien sont difficiles à appréhender, du fait des variations de durée ou d'absences de mois intercalaires dans l'année romaine avant la réforme de César.

Plusieurs dates sont ainsi obtenues : le 9 août, le 29 juin (selon les équivalences et la reconstruction chronologique de Le Verrier[1]), ou le 7 juin (selon les équivalences développées par Drumann et Groebe)[1].

L'assassinat de Pompée, le 3 septembre 48 av. J.-C., et sa tentative d'affamer César, incitent à penser que la bataille devrait avoir eu lieu au cours du mois d'août, mais la chronologie et le rythme des moissons dans la région (qui commencent à la mi-juin) et les indications de César sur son approvisionnement en blé incitent plutôt à situer la bataille à la fin du mois de juin[1].

Contexte

Sur le plan politique

Au Ier siècle av. J.-C., la République romaine est depuis longtemps en proie à des affrontements. La guerre entre Marius et Sylla n'est pas oubliée des citoyens romains. Elle faisait elle-même suite aux conflits initiés dans les années 130 et 120 av. J.-C. autour de la réforme agraire des Gracques. Depuis les années 150 av. J.-C., elle couve au sein d'une nouvelle génération de grands chefs militaires et politiques, dont certains ont connu l'époque de Sylla. Pompée et César sont alors chefs de file respectifs des Optimates et des Populares. Au terme de sa conquête de la Gaule, l'alliance entre César et Pompée est progressivement rompue : la guerre est inévitable.

Lorsque Jules César, alors proconsul de Gaule Cisalpine et d'Illyrie, franchit le Rubicon en 49 av. J.-C., le Sénat, pour le repousser, mande Pompée qui est nommé imperator des légions romaines. Cependant, il est pris de court et doit se replier à Brindes dans le sud de l'Italie, puis en Macédoine car il n'avait pas eu le temps de rassembler ses légions. Entre-temps, César marche sur Rome sans rencontrer de réelle résistance. Il fait ratifier une partie de ses décisions, s'assure du soutien du peuple, et se prépare à partir à la poursuite de Pompée. Cela fait, il part vers l'ouest, assiège Massalia fidèle à Pompée et affronte en Hispanie les sept meilleures légions de Pompée, proconsul d'Hispanie depuis 60 av. J.-C. Celui-ci avait délégué le commandement de ses légions à ses légats Afranius et Petreius, qui, vaincus par César, capitulent. Il les envoie à Pompée qui se trouve en Macédoine, comme preuve de sa clémence[2].

En Macédoine

Jules César part ensuite vers l'est, et débarque en Grèce, en Épire en 48 av. J.-C. pour poursuivre le combat en Macédoine à la tête de sept légions. Devant la supériorité numérique de Pompée, il demande à Marc Antoine de le rejoindre via Brindes avec ses trois légions d'Italie. Ils font leur jonction à Lissos. De son côté, Pompée est rejoint par Afranius et Petreius, soutenu par Scipion venu de Thessalie, par Caton et par le Sénat romain. Il lève une armée de plus de 80 000 hommes et les entraîne lui-même au combat. Cependant, il est rapidement assiégé par César près de Dyrracheion. Après un long siège, Pompée attaque et défait César. Ce dernier se replie pour se ravitailler en blé à Apollonie et à Oricum[3].

Quant à Pompée, il ne se décide à poursuivre César que lorsque Scipion fait la jonction avec ses forces, deux légions venues de Syrie. Il estime alors qu'il peut livrer bataille lors d'un affrontement final et décisif.

Les préparatifs de la bataille

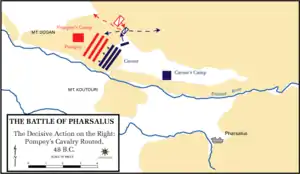

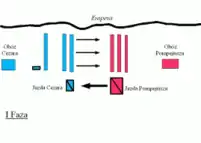

Le dispositif de Pompée

Pompée établit son camp près de Pharsale, sur les rives de la rivière Énipée (affluent du fleuve Pénée) aux flancs d'une colline, à cinq kilomètres au nord-ouest du camp de César. De là, il observe le champ de bataille et remarque que la rivière est un appui non négligeable sur son flanc droit. Par conséquent, il prévoit de concentrer sur son flanc gauche toute sa cavalerie composée essentiellement de 7 000 chevaliers italiques, ses unités lance-projectiles, ses frondeurs thraces et ses archers crétois, le tout sous le commandement d'un ancien lieutenant de César rangé sous la bannière du Sénat : Titus Labienus[4].

Pompée dispose de 45 000 hommes, soit 110 cohortes réparties sur 11 légions. Viennent également s'ajouter 2 000 beneficiarii, vétérans de ses légions rengagés à ses côtés[5]. De plus, l'« imperator » commande de nombreux soldats venus de Cilicie, d'Asie mais aussi de Syrie, où il a encore le soutien des riches chevaliers qu'il y avait établis à l'issue de sa conquête de l'Orient. Cependant, ces combattants ne sont pas aussi aguerris que les légionnaires de César ayant combattu pendant huit ans en Gaule.

Sur le flanc droit, il place Afranius qui commande une légion et plusieurs cohortes hispaniques. Le centre est confié à Scipion, le beau-père de Pompée, avec ses deux légions qu'il avait levées en Syrie. Pompée lui-même prend la responsabilité du flanc gauche avec la légion germaine et la légion XV, qui étaient à César lors de la guerre des Gaules, mais avaient choisi la légalité du Sénat. Entre les ailes et le centre sont placées les légions restantes, mais la plupart, commandées par Lucius Domitius Ahenobarbus, sont inexpérimentées. Quant aux forces recrutées en Orient, elles sont composées d'unités recrutées sur le tas et laissées en arrière-garde[4].

Pompée, sachant que la cavalerie de César est plus faible que la sienne, pense le prendre à revers par son aile droite (par conséquent, sa manœuvre est effectuée depuis son flanc gauche) avec ses excellents chevaliers italiques. En procédant ainsi, il pense pouvoir atteindre les unités lance-projectiles de César, attaquer par l'arrière ses légions et les mettre en déroute.

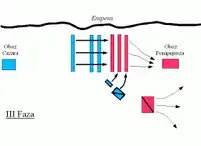

L'ordre de bataille de César

César, quant à lui, est sur le point de lever son camp pour se ravitailler lorsqu'il apprend que Pompée se met en ordre de bataille. La rivière Énipée borde son flanc gauche.

Sur son aile gauche, il place Marc Antoine avec ses VIIIe et IXe légions. Le centre est confié à Domitius Calvinus, le flanc droit à Publius Cornelius Sulla (le neveu du dictateur Sylla), accompagné par César. Ce dernier commande la Xe légion, sa favorite. La cavalerie de César, au nombre de 1 000, placée sur le flanc droit du dispositif, est composée de solides cavaliers gaulois et germains. Il a en tout 22 000 hommes, soit 80 cohortes. 7 cohortes sont laissées en arrière à la garde du camp. César dispose théoriquement de 11 légions mais à effectifs incomplets. En fait, les 22 000 hommes, répartis en cohortes suivant le système de commandement romain, équivalent à 8 légions complètes[6].

Déroulement de la bataille

Phase d'engagement

Depuis sa position, César observe la formation de Pompée et remarque que sa cavalerie est concentrée en masse sur son flanc gauche (le flanc droit de César). Il comprend sa manœuvre et prélève 11 cohortes à partir de sa troisième ligne (soit une cohorte par légion, César ayant 11 légions en sous-effectif) pour former une quatrième ligne, soit un total de 3 000 hommes. Cette dernière prend place derrière la cavalerie de César qui se met en formation, afin de lui venir en aide face à celle de Pompée. Ce dernier ne voit pas le mouvement de César et ne change par conséquent pas son plan.

L'affrontement

Dans la matinée du 9 août, les deux armées romaines se font face et sont prêtes à combattre. César écarte ses lignes dans le but de faire face à Pompée, qui a une armée plus importante, et ainsi éviter de se faire encercler. Les légionnaires de César s'arrêtent devant ceux de Pompée, qui ne bougent pas de leur position, et lancent leurs pila avant de s'engager sur tout le centre. Pompée quant à lui donne le signal de charge. Sa cavalerie engage celle de César, qui se replie, mais la cavalerie pompéienne est alors surprise par la quatrième ligne d'infanterie dissimulée derrière la cavalerie césarienne; cette infanterie attaque avec ses pila les cavaliers italiques. C'est ici que se situe un épisode célèbre : avant le choc avec la cavalerie pompéienne, César ordonne à ses soldats d'utiliser leurs lances pour frapper leurs adversaires au visage, car ces beaux jeunes aristocrates inexpérimentés craignaient, selon lui, d'être défigurés[7] - [8] - [9]. Quoi qu'il en ait été, les cavaliers pompéiens sont déstabilisés et fuient le champ de bataille.

Tandis qu'au centre, les légionnaires tiennent la ligne dans les deux camps, sur le flanc droit de César, sa quatrième ligne, après avoir mis en déroute la cavalerie de Pompée, massacre les frondeurs et les archers placés sur ce flanc gauche de Pompée, puis prend à revers la légion de Pompée en attaquant son flanc gauche désormais à découvert. Armés de leurs pila, les légionnaires de la quatrième ligne les lancent sur les légionnaires de Pompée avant d'engager le combat. La Ire légion ne peut contenir l'assaut sur son flanc car elle est aussi attaquée par la Xe légion de César qui lui fait face. Elle rompt le combat ainsi que la XVe légion qui se trouve sur son flanc droit.

En voyant que la ligne de Pompée commence à fléchir, César ordonne à sa troisième ligne d'engager le combat. C'est ainsi que progressivement, toute l'armée de Pompée se débande, massacrée par les légionnaires de César. De leur côté, les soldats pompéiens recrutés en Orient et placés en arrière ne se sont pas battus et se contentent de regarder les Romains s'affronter entre eux. Devant l'avancée de César, ils refusent d'engager le combat contre ses vétérans aguerris et s'enfuient aussitôt[10].

Pompée, quant à lui, n'espérant plus aucune victoire, regagne son camp à cheval et ordonne à ses cohortes de garde de défendre le camp coûte que coûte. L'armée de Pompée est complètement anéantie et la majorité des légionnaires pompéiens ont rompu le combat[11].

De son côté, César ordonne à ses hommes d'épargner les légionnaires pompéiens blessés ou en fuite et de se concentrer sur la prise du camp de Pompée qui s'enfuit de son praetorium vers Larissa. Aux environs de midi, les armées de César investissent le camp en massacrant les gardes qui le défendent ; les garde-chiourme, les goujats (valets d'armée en vieux français) et autres serviteurs sont pris comme esclaves.

Bilan des pertes de la bataille

Selon Plutarque, citant Asinius Pollion, historien présent lors de la bataille, les Pompéiens auraient eu 6 000 tués alors que les Césariens seulement 1 200[12]. César quant à lui, évoque dans ses Commentaires sur la guerre civile la mort de plus de 6 000 légionnaires romains et de 9 000 auxiliaires pompéiens, soit un total de 15 000 hommes tués dans la bataille. Il énonce la prise de 180 enseignes et de neuf aigles de légion.

Plus de 24 000 soldats romains sont faits prisonniers par César, 20 sénateurs romains ainsi qu'une quarantaine de chevaliers sont tués, dont l'ancien consul de Rome Domitius Ahenobarbus[13].

Du côté césarien, le dictateur affirme ne déplorer la mort que de 200 légionnaires et de 30 centurions[14].

Conséquences

Cette victoire écrasante ne met pourtant pas un terme à la guerre civile[15]. César contrôle l'Orient, mais pas tout l'Occident. Certains pompéiens, comme Metellus Scipion et Caton, ne suivent pas Pompée dans sa fuite et partent en Afrique lever une nouvelle armée. Ils seront vaincus à la bataille de Thapsus en 46 av. J.-C.. César doit encore mener une éprouvante campagne en Espagne qui se termine par sa victoire à la bataille de Munda en 45 av. J.-C.. Cicéron, qui s'était rangé du côté de Pompée mais qui n'avait pas pris part à la bataille, se rend à César, ainsi que Brutus, qui en 44 av. J.-C. sera l'assassin de César.

Après sa défaite, Pompée s'enfuit par mer vers l'île de Lesbos, à Mytilène où l'attendent sa femme Cornelia et son fils Sextus Pompeius. Il espère rassembler une autre armée pour continuer la guerre et recrute 2 000 soldats. Cependant, lorsqu'il quitte Lesbos pour Rhodes, toutes les portes lui sont fermées dans tout l'Orient. Il décide donc de partir en Égypte, sûr que le pharaon Ptolémée XIII l'accueillera favorablement car c'est lui, Pompée, qui, lors de la campagne de son légat Gabinius en Égypte, l'avait remis sur le trône. Cependant, lorsqu'il débarque sur la terre d'Égypte, il est assassiné et décapité par le tribun Septimus, un de ses anciens centurions de la guerre contre les pirates en 67 av. J.-C., qui travaille désormais pour les Égyptiens, et par Achillas, un des régents de Ptolémée, sur ordre de ce dernier.

De son côté, César poursuit Pompée jusqu'en Égypte. Achillas lui montre sa tête, pensant s'attirer les faveurs de César, mais ce dernier le fait exécuter avec tous les instigateurs de l'assassinat de Pompée, et met sur le trône d'Égypte la sœur du roi, Cléopâtre. Quittant le Nil, César continue sa lutte en Afrique contre les armées de Caton et Scipion, ainsi qu'en Espagne où les deux fils de Pompée seront finalement vaincus à la bataille de Munda en 45 av. J.-C.

Postérité

Dans la littérature

- L'épisode a donné son nom à un texte de Lucain : De Bello civili sive Pharsalia (la Pharsale ou Guerre civile), sans doute l'épopée latine la plus célèbre après l’Énéide.

- Un roman de Claude Simon porte également pour titre La Bataille de Pharsale.

- Dans la tragédie La Mort de Pompée, inspirée à Corneille par le texte de Lucain, la bataille est fréquemment évoquée, et ceci dès les 4 premiers vers :

Le destin se déclare, et nous venons d'entendre

Ce qu'il a résolu du beau-père et du gendre.

Quand les dieux étonnés semblaient se partager,

Pharsale a décidé ce qu'ils n'osaient juger.

Dans la culture populaire

- Au début du film Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz, Pompée n'est pas victime d'Achillas mais de l'eunuque Pothinos, joué par Grégoire Aslan, et que César fait exécuter.

- Dans la série télévisée Rome, les préparatifs de la bataille de Pharsale sont représentés dans l'épisode 7 de la saison 1.

Notes et références

- Jean Beaujeu, « Les dernières années du calendrier pré-julien », Publications de l'École Française de Rome, vol. 27, no 1, , p. 13-32 ; voir plus spécifiquement les p. 20-21 au sujet de Pharsale (lire en ligne, consulté le )

- Éric Teyssier, Pompée, l'anti-César, Édition Perrin, page 353.

- Éric Teyssier, Pompée, l'anti-César, Édition Perrin, page 368.

- Jules César, Commentaires sur la guerre civile, Édition Les Belles Lettres, page 81.

- Éric Teyssier, Pompée, l'anti-César, Édition Perrin, page 376.

- Jules César, Commentaires sur la guerre civile, Édition Les Belles Lettres, page 82.

- Plutarque, Vie de César, XLV.

- Plutarque, Vie de Pompée, LXXVI.

- Appien, Guerres civiles, II, 76.

- Jules César, Commentaires sur la guerre civile, Édition Les Belles Lettres, pages 84 à 87.

- Éric Teyssier, Pompée, l'anti-César Édition Perrin, page 383.

- Plutarque, Vie de Pompée, 77.

- Éric Teyssier, Pompée, l'anti-César Édition Perrin, page 384.

- Jules César, Commentaires sur la guerre civile, Édition Les Belles Lettres, page 90.

- Canfora 2012, p. 219.

Voir aussi

Sources antiques

- Jules César, Commentaires sur la Guerre civile, livre III, 85 à 99

- Appien, Guerres civiles, livre II, 76 à 82

- Plutarque, Vie de Pompée, 74

- Dion Cassius, Histoires, livre XXXXI, 58-62

Bibliographie contemporaine

- Éric Teyssier, Pompée. L'anti-César, Perrin,

- Luciano Canfora, César. Le dictateur démocrate, Flammarion,

- Yann Le Bohec, César, chef de guerre, Ed. du Rocher / reed. Tallandier, 2001

Articles connexes

- Guerres civiles romaines

- Jules César

- Commentaires sur la Guerre civile (De bello civili)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :