Troupes auxiliaires

Les troupes auxiliaires (du latin : auxilia) étaient des unités de l'armée romaine, à l'origine composée de soldats qui n'étaient pas des citoyens romains. Leur but principal était de soutenir les légions romaines dans la bataille, composées exclusivement, en principe - mais pas toujours[1]-, de citoyens romains. Elles se sont battues principalement au cours du Principat de 30 av. J.-C. jusqu'en 284. Leur nombre a fluctué au cours de la période impériale, en augmentant progressivement. En 70, les troupes auxiliaires contenaient le même nombre de soldats d'infanterie que ceux de la légion, et ils fournirent aussi à l'armée romaine de la cavalerie et des troupes spécialisées comme des archers ou de la cavalerie légère, ainsi que d'autres types d'infanterie légère. Au IIe siècle, les troupes auxiliaires représentaient environ les deux tiers de l'armée romaine.

| Troupe auxiliaire romaine | |

Reconstitution moderne d'auxiliaires romains du IIe siècle avec la typique lorica hamata. | |

| Création | 509 av. J.-C. |

|---|---|

| Dissolution | 476 |

| Pays | Rome antique |

| Allégeance | Mars, dieu de la guerre |

| Type | force armée terrestre |

| Garnison | castrum militaire |

| Commandant | Praefectus sociorum |

Les troupes auxiliaires étaient généralement recrutées parmi les pérégrins, c'est-à-dire les habitants des provinces de l'Empire romain qui n'étaient pas des citoyens romains (la grande majorité de la population de l'Empire pendant les Ier et IIe siècles)[2]. Les auxiliaires étaient également recrutés parmi les barbares, nom donné aux habitants des territoires hors de l'empire (on parle aussi de gentiles[3]). Ils avaient alors souvent le statut de dediticii, et pouvaient constituer des régiments complets, jouant souvent le rôle de troupes irrégulières (archers de Palmyre, cavalerie numide...), et qui passaient sous l'influence de Rome à la suite de sortes de négociation avec des chefs barbares vaincus ou affaiblis[4].

Les auxiliaires se sont développés à partir des contingents variés de troupes non italiennes, spécialement dans la cavalerie qui apportait à l'époque républicaine l'appui aux légions, et avec une augmentation de leur nombre à partir de 200 av. J.-C. Le gouvernement de la dynastie julio-claudienne marque la transformation de ces levées temporaires en armées permanentes avec une structure homogène, des équipements et des conditions stables de service, ce qui à la fin de la période amène peu de différences significatives entre les légionnaires et de la majorité des auxiliaires que ce soit au niveau de la formation, de l'équipement ou des capacités militaires.

La plupart des régiments d'auxiliaires étaient stationnés dans une province autre que celle d'où ils étaient originaires. Les noms des régiments de nombreuses unités continuèrent jusqu'à la fin du IVe siècle, mais à cette période, les unités furent modifiées en taille, en structure et en qualité.

Histoire

Les troupes auxiliaires à l'époque républicaine

Les alliés de Rome (en latin socii) commencèrent très tôt, à jouer un rôle important dans l'histoire de la République romaine lors des campagnes annuelles des guerres à grande échelle. Les alliés de Rome étaient obligés de fournir des contingents égaux à ceux des légionnaires (pour un total de deux légions de 4 200/5 000 fantassins chacune), et de trois fois supérieurs pour la cavalerie (par rapport à la cavalerie romaine), soit environ 900 cavaliers[5]. Ces unités militaires sont appelées aile, parce qu'elles se situaient aux «ailes» lorsque l'armée romaine se déployait sur le champ de bataille[6].

Les grandes capacités tactiques d'Hannibal avaient mis en difficulté l'armée romaine. Ses manœuvres imprévisibles, soudaines, dont les fers de lance étaient principalement les ailes avec la cavalerie carthaginoise et la cavalerie numide, avaient permis de détruire plusieurs armées romaines, pourtant bien supérieures en nombre de soldats, comme ce fut le cas en particulier à la bataille de Cannes, où 50 000 Romains furent tués[7]. Ceci conduit à un remaniement des tactiques des légions romaines, en particulier concernant le quota de la cavalerie, comme cela s'est produit avec Scipion l'Africain à la bataille de Zama en 202 av. J.-C., où l'armée romaine (avec l'aide de 4 000 cavaliers numides alliés, dirigés par Massinissa) réussit à battre les forces carthaginoises d'Hannibal[7]. À ces contingents de cavalerie, d'autres types de combattants issus de différentes zones méditerranéennes furent incorporés, car elles avaient développé des méthodes d'attaque spécifiques comme c'était le cas pour les archers orientaux ou les frondeurs des Baléares. De plus, contre les unités agiles montées et contre les unités d'infanterie légère, les légionnaires étaient trop lents et trop lourds. La nécessité pour les Romains d'avoir des unités spécialisées dans d'autres modes de combat devint cruciale, en particulier après les guerres puniques.

Depuis l'année 400 av. J.-C., les alliés italiens (socii) fournissaient à l'armée romaine la plupart de sa cavalerie. Toutefois, lorsqu'en 91 av. J.-C., la Guerre sociale éclata, l'alliance militaire entre les peuples italiens se rompit, et la solution adoptée par les autorités romaines fut de convertir tous les socii en citoyens romains au sud du Rubicon, ce qui priva les armées romaines de la majeure partie de la cavalerie et de l'infanterie spécialisée.

Les généraux de la période de la fin de la République, comme Lucullus, Caius Marius, Sylla, Jules César et Pompée, durent recourir à l'aide et au recrutement d'auxilia illégaux, notamment issus de peuples alliés de la République romaine dans les provinces, ou bien à des unités d'autres peuples, comme les Germains, les Gaulois ou les Ibères non vaincus.

Cette situation étant intenable sur le long terme, l'empereur Auguste décida alors d'instituer en corps les auxilia, en cherchant à créer une série d'unités qui fourniraient de l'infanterie spécialisée et de la cavalerie à l'armée romaine. Ces unités furent recrutées parmi les non-citoyens de l'Empire, et en outre, ces unités devaient être plus petites et leurs utilisations plus souples que les légions romaines.

Les forces latines furent organisées en aile (qui vient du latin ala, alae). Ce nom fut adopté car les généraux romains disposaient les auxiliaires latins sur les flancs dans la ligne de bataille romaine. Le nombre de soldats d'infanterie inclus dans une aile alliée, dirigée par trois praefecti sociorum bénéficiant de la citoyenneté romaine, était semblable ou légèrement supérieur (4 000–5 000 hommes) à celui d'une légion. En outre, le nombre de cavaliers auxiliaires était le triple (900 contrairement aux 300 de la légion romaine)[8]. Avant que la Guerre sociale n'éclate, les armées consulaires étaient composées du même nombre d'alae et de légionnaires, et la cavalerie était fournie à 75 % par les alliés latins. Toutefois, le pourcentage total de la cavalerie était encore modeste : une armée consulaire normale, était constituée de deux légions et de deux alae, soit 17 500 fantassins et 2 400 cavaliers (donc environ 12 % de l'effectif total).

Alors que les Romains étaient confrontés aux autres cités-États de la péninsule italienne, leur maigre cavalerie était plus que suffisante, car les ennemis de Rome dans le domaine de la cavalerie étaient également faibles ou inexistants. Cependant, quand Rome fut confrontée à d'autres ennemis plus éloignés, et qui déployaient sur le champ de bataille de puissants contingents de cavalerie, la pénurie de cavalerie romaine entraîna inévitablement des défaites. L'importance de la cavalerie pour les Romains émergea lors de l'invasion de l'Italie par les Gaulois de Brennus et celle du grec Pyrrhus roi d'Épire (en 275 av. J.-C.), l'adoption d'une cavalerie importante dans l'armée romaine se fera de manière décisive dans le cadre de la Deuxième guerre punique (218 à 202 av. J.-C.). Les victoires d'Hannibal aux batailles de Cannes et de La Trébie sont créditées en grande partie à la supériorité de la cavalerie hispanique, gauloise et à celle de la cavalerie numide sur la cavalerie latine[9]. La victoire des Romains à Zama (en 202 av. J.-C.) fut acquise en grande partie grâce à l'appui de la cavalerie qu'apporta le roi Massinissa à l'armée de Scipion. Les Romains avaient un si faible pourcentage des cavaliers latins que leurs homologues numides les surpassaient à proportion de deux contre un[10]. Depuis ce temps, les armées romaines furent toujours accompagnées par un grand nombre de cavaliers non italiens : comme la cavalerie légère numide et plus tard la cavalerie lourde gauloise. Au cours de la Guerre des Gaules (58-51 av. J.-C.), le général Jules César utilisa souvent dans des unités de cavalerie gauloise et de cavalerie germaine[11].

Statut des auxiliaires et citoyenneté

Les troupes auxiliaires combattent à l'origine avec leur armement traditionnel et sont moins bien considérées que les légions, qu'elles sont censées soutenir.

- Le temps de service dans les unités auxiliaires était de 24 ou 25 ans, contre 20 dans les légions.

- La solde est moindre que celle des légionnaires

- Dans les combats, les troupes auxiliaires sont généralement engagées en premier, pour économiser les effectifs des légions

- Des témoignages romains donnent un caractère très brutal aux troupes auxiliaires : soldats présentant des têtes coupées sur la colonne Trajane, auxiliaires massacrant des captifs dans la Guerre des Juifs de Flavius Josèphe... Tacite mentionne les « huit cohortes de Bataves, auxiliaires de la XIVe légion », composées de barbares qui auraient joué un grand rôle lors de la guerre civile de 68-69, et qui provoquèrent de nombreux incidents lorsque Vitellius entra à Rome, avec ses soldats « couverts de peaux de bêtes et armés d'énormes piques »[13]. Ou encore, dans les Annales (IV, 47) : « Ils furent soutenus par une cohorte de Sicambres, que le général avait placée à quelque distance; troupe intrépide, et non moins effrayante que les Thraces par ses chants guerriers et le fracas de ses armes »[14]. Progressivement, des phénomènes d'assimilation culturelle amoindrirent ces effets d'altérité[15].

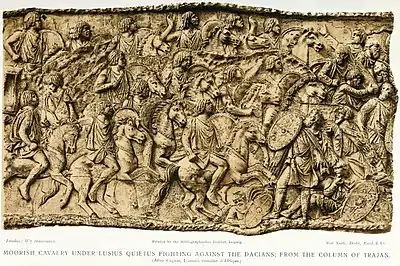

Malgré cela, le service comme auxiliaire restait attractif pour les peuples non romains de l'Empire, car il permettait d'acquérir en fin de service le prestigieux titre de citoyen romain. Ce processus n'était cependant pas automatique, et bénéficiait essentiellement aux élites (à l'instar de Lusius Quietus, d'origine maure et qui, après avoir dirigé une vexillatio exclusivement composée de Maures, devint gouverneur de Judée, ou encore de Caius Julius Arminius, le chef des Chérusques)[16]. Le recrutement était ainsi parfois contraint, comme le montrent les révoltes en Mauritanie[16]. Sous l'Empire, la citoyenneté était accordée après 25 ans de service. À certaines périodes, elle était aussi donnée à l'épouse et aux enfants. Le diplôme militaire, composé de deux petites tablettes de bronze identiques et portant la constitution impériale attribuant la citoyenneté au soldat, lui permettait de prouver par la suite sa citoyenneté. Plusieurs centaines de ces diplômes ont été retrouvés, livrant d'importantes informations sur les auxiliaires. Cet avantage du service auxiliaire s'effaça progressivement, après l'Édit de Caracalla (212) généralisant la citoyenneté romaine[17]. Bien avant 212 cependant, il existait quelques unités auxiliaires formées dès le départ uniquement avec des citoyens, les cohortes voluntariorum. De façon générale, après l'édit de Caracalla, les régiments auxiliaires sont presque intégralement formés de citoyens, seuls les troupes de la marine ou certaines unités spéciales, telles celles de la garde prétorienne, demeurent formées d'étrangers. Nombre des citoyens membres de l'armée sont toutefois fraîchement, bien qu'effectivement, romanisés : ils pratiquent ainsi des cultes locaux, écrivent un latin appris, etc. Le commandant de la garnison de Bu Njem, en 212, était ainsi nommé Marcus Portius Iasucthan, mais écrivit un dithyrambique en latin en éloge de la IIIe légion[18].

Lorsque les auxiliaires étaient formés de barbares, il était courant qu'elles proviennent de peuples étrangers dont les chefs s'étaient soumis à Rome, soit par la procédure de la deditio, soit par l'établissement d'alliances (fœdus). Cette première pratique, qui n'était pas inconnue sous César et sous les empereurs julio-claudiens (Bataves sus-cités, Thraces...), se généralisa ensuite[19]. En 180, lors des guerres marcomanes, l'empereur Commode signe ainsi un traité de paix avec les Marcomans, selon lesquels ces derniers doivent régulièrement céréales, armes et recrues pour l'armée romaine[20]. Finalement, Rome constitua un régiment de 13 000 Quades et « un nombre inférieur de Marcomans », relate Dion Cassius[19]. Quelques années auparavant, en 175, sous le règne de Marc Aurèle, la révolte d'Avidius Cassius avait été réprimée par des régiments danubiens dirigés par Marcus Valerius Maximus, qui jouissait du titre de « préposé aux cavaliers des gentes des Marcomans, Naristae, Quades envoyés punir la sédition orientale »[20]. De tels exemples tendent à rendre courante la pratique de constitution de régiments de barbares[20]. Toujours sous Marc Aurèle, Dion Cassius rapporte qu'un traité engageant les Sarmates Iazyges (peuple iranien) à fournir 8 000 cavaliers fut imposé. Les Sarmates fournissaient les cavaliers eis symmachian (par alliance), selon l'historien romain[20]. 5 500 d'entre eux auraient été envoyés en Grande-Bretagne[20]. Un numerus equitum Sarmatarum fut ainsi formé en Grande-Bretagne: cette unité irrégulière, tant par son statut que ses méthodes de combat, fut intégré à la structure régulière des régiments auxiliaires, avec la création d'une ala Sarmatarum[20].

Ainsi, les tribus vaincues étaient parfois déportées en masse vers d'autres régions que leur pays d'origine, avec femmes et enfants, où elles pouvaient constituer un gisement de population sur lequel Rome prélevait les hommes en âge de combattre, afin de former des troupes spécialisées et ethniquement homogènes (cas d'une cohorte syrienne recrutée près d'Emèse et cantonnée en Pannonie, sur la frontière danubienne, ou cas d'un numerus de Maures, recrutés en Afrique du nord et cantonnés dans le camp de Micia, en Dacie ; des Berbères ont été enrôlés dans l'armée romaine dès l'époque de Tacfarinas, au Ier siècle[21])[22]. Cette pratique fut généralisée à partir de Dioclétien et la Tétrarchie, à la fin du IIIe siècle. La déportation de barbares vers l'Empire visait alors vraisemblablement « essentiellement au repeuplement des provinces désertées [sous la double pression de la peste et du début des invasions barbares] bien que le recrutement pour l'armée soit mentionné dans nos sources comme un objectif bien réel, mais secondaire »[23].

On parle alors aussi de « lètes ». On a, par ailleurs, de nombreux exemples de soldats stationnés loin de chez eux, tels ce Maris ibn-Qasith, issu d'un régiment de cavalerie arabe, et mort en Germanie[16].

La différence entre légions, en théorie constituée de citoyens, et auxiliaires, composées de barbares ou/et de pérégrins, s'estompa progressivement : « Grâce à l'onomastique, écrit l'historien Alessandro Barbero, on a même estimé que dès l'époque d'Hadrien, plus de la moitié des troupes composant les régiments auxiliaires étaient en fait des citoyens, pour atteindre la quasi-totalité à l'époque de Marc Aurèle (...) Nul hasard donc à ce qu'on puisse lire, vers le milieu du IIe siècle, sur les diplômes délivrés aux vétérans à la fin de leur service, la formule « Il accorda la citoyenneté romaine à ceux qui ne l'avaient pas encore », signe incontestable que l'enrôlement des citoyens parmi les auxiliaires était considéré comme une chose normale[24]. » Barbero cite encore le cas de ce centurion de la IIIe légion Cyrenaica, lequel dédia une inscription à Jupiter Amon, le dieu de la légion, et au dieu arabe Salm, signant lui-même Flavius Dionysus, remarquable exemple de syncrétisme romano-arabo-hellénique[25].

Importance des auxiliaires

Les troupes auxiliaires constituèrent une partie importante de l'armée romaine, estimée à la moitié des effectifs sous Auguste soit 150 000 hommes , proportion stable au cours des premiers siècles de l'Empire . Certaines provinces n'avaient que des troupes auxiliaires dans leur garnison. Ces provinces étaient dirigées par des membres de l'ordre équestre. C'était le cas par exemple des deux provinces de Maurétanie, des provinces de Norique et Rhétie avant 165, de certaines provinces de la Dacie romaine.

L'historien Alessandro Barbero invite cependant à relativiser l'importance numérique des régiments ethniques étrangers. Citant, par exemple, le traité de Pseudo-Hygin, du IIe siècle, il montre que si ce dernier cite les nationes, à savoir « 500 Palmyréniens, 900 Gétules, 700 Daces, 500 Britanniques et 700 Cantabres », en fin de compte, les régiments ethniques ne représentent que 4 700 hommes sur un total de 37 600 soldats comptabilisés par le Pseudo-Hygins, une « présence pittoresque » qui « ne modifie pas de manière significative la nature de l'armée romaine »[26].

Les différents types d'unités

Les unités auxiliaires pouvaient être de plusieurs types :

- la cohorte (cohors) est le type le plus répandu. Elle peut être composée uniquement de fantassins, mais également compter des cavaliers, auquel cas elle reçoit le nom de "cohorte cavalière" (cohors equitata). Suivant les effectifs, on distingue deux types de cohortes :

- la cohorte quingénaire, qui compte un effectif théorique de cinq cents hommes et est dirigée par un préfet.

- la cohorte milliaire, d'un effectif théorique de mille hommes à partir du Ier siècle, dirigée par un tribun militaire.

- l’aile (ala) unité de cavalerie. Son effectif est théoriquement de cinq cents hommes. Elle est dirigée par un préfet.

- Il existe quelques ailes milliaires - moins d'une dizaine -, situées dans des provinces très exposées militairement elles peuvent constituer des troupes d'élite, comme l'ala Ulpia contariorum en Pannonie. Elles sont dirigées par un préfet effectuant une quatrième milice équestre, assurance, le plus souvent, d'une future belle carrière de procurateur.

.jpg.webp)

- les equites singulares («gardes du corps à cheval») garde privée de l'empereur, cette unité est composée de soldats issus d'une région particulière principalement des régions du nord. Ils apparaissent sous Vespasien. Ils sont d'abord 500, puis passent probablement à 1000 sous Septime Sévère. Ils sont stationnés dans les Castra Priora et les Castra Nova ou Severiana, deux casernes à Rome, situées toutes deux sur le Caelius. Les equites singulares disparaissent sous Gallien (254-268) peut être remplacés par les protectores.

- Les numeri n'ont pas de répartition fixe. Au départ le terme numeri peut désigner n'importe quelle unité de soldats, par la suite il a servi à désigner des corps auxiliaires qui n'étaient ni des ailes ni des cohortes. Ils sont généralement commandés par des préfets, mais certains sont commandés par de simples centurions. Il existe deux grands types de numeri :

- numeri d'exploratores, c'est-à-dire de soldats spécialisés dans des missions de reconnaissance. Ils se développent à partir de la fin du deuxième siècle et leurs garnisons se trouvent en général sur les frontières mal stabilisées ou menacées (Germanie supérieure, Dacie, Maurétanie).

- numeri que l'on appelle « ethniques », qui sont composés au départ de soldats de même origine. Ces soldats conservent les manières de combattre particulières à leur peuple, ce qui permet à l’armée romaine d’acquérir des spécialisations. Les Numides sont ainsi réputés pour leur cavalerie, les Palmyréniens pour leur archers, les Sarmates pour leur cavalerie lourde (cataphracte). L'accès à la citoyenneté romaine était souvent plus difficile pour ces soldats que pour les autres auxiliaires.

Les commandants de ces unités, préfets et tribuns, appartiennent à l’ordre équestre, les officiers subalternes, centurions (unités d’infanterie) et décurions (unités de cavalerie), sont souvent des citoyens romains et le gros des troupes des pérégrins, c'est-à-dire des résidents de l’empire non citoyens. Après l'édit de Caracalla qui accorde à tous les hommes libres de l’empire la citoyenneté romaine, met fin à cette hiérarchie des statuts civiques dans les unités auxiliaires. La succession du commandement de ces unités fut organisée durant le règne de Claude : ce sont les trois milices équestres. Les préfets commandaient d'abord une cohorte auxiliaire, avant de devenir tribuns dans une légion, puis de commander une aile auxiliaire. À la place du tribunat dans une légion (tribunat angusticlave), il était possible, dans sa deuxième milice, d'être tribun d'une cohorte milliaire. Les plus méritants d'entre eux pouvaient accéder au commandement d'une aile milliaire. En revanche les postes de tribun des unités de la garde prétorienne, ainsi que des autres unités de la ville de Rome, n'appartiennent pas à la carrière équestre et sont séparés du cursus des commandants d'unités auxiliaires.

Dénomination des unités

Le nom des unités auxiliaires obéit à des règles complexes et parfois changeantes. Le premier élément est le type d'unité : cohors ou ala, suivi souvent d'un numéro d'ordre (I, II, III, ...), ensuite on trouve parfois le nom de la gens de l'empereur qui a créé l'unité : Flavia ou Iulia, puis le nom d'un peuple ayant formé les effectifs de l'unité primitive : Hamiorum ou Hispanorum, puis un surnom qui met en valeur le caractère de l'unité sagittatorium ou equitata et enfin un surnom lié au règne de l'empereur en cours :Severianum ou Philippiana. Il est rare qu'une unité combine tous ces éléments. Pour les unités les plus anciennes, créées dans les premières décennies de l'empire, l'unité a parfois pris le nom de son premier commandant, ce fut le cas pour l'ala Indiana. Certaines unités peuvent aussi arborer dans leur titulature les mentions des distinctions qui leur ont été accordées : décoration (torquata), concession de la citoyenneté (Civium Romanorum, souvent abrégé C.R.). L'historien Alessandro Barbero souligne qu'on ne peut tirer du seul nom ethnique de certaines unités une preuve de leur composition barbare, dans la mesure où pour certaines, tels les Bataves ou les Mattiaci, on a affaire à des populations romanisées de longue date[27].

Quelques exemples :

- l’Ala I Flavia Numidica Severiana : Ala I Flavia Numidica est le nom permanent de cette unité, fondée par les empereurs de la dynastie flavienne avec des effectifs numides et qui reçut le nom de l’empereur Septime Sévère Severiana.

- ’Ala I Iuthungorums, ainsi que la Cohors IX Iuthungorum, évoqués dans la Notitia Dignitatum, pourraient avoir été composés de soldats issus des Juthunges, à la suite du traité avec l'empereur Aurélien (270-275)[28].

- l’Ala Firma Catafractaria, recrutée en Orient et envoyée en Germanie (constituée de citoyens romains, d'origine sémitique)[29].

- Ala III Vandilorum, cantonnée en Égypte et provenant vraisemblablement aussi du règne d'Aurélien[28].

- la Cohors I Syrorum Sagittariorum cohorte d'archers syriens.

- le numerus equitum Sarmatarum, envoyé en Grande-Bretagne.

Lorsqu'on traduit le nom de ces unités en français, on précède le type d’unité par son numéro d'ordre : on parlera donc de "Première aile flavienne numidique" ou de "Première cohorte de Syriens archers".

Annexes

Notes et références

- Alessandro Barbero souligne que « tous les chercheurs qui ont étudié le recrutement de l'armée romaine ont acquis la certitude que, dans de nombreux cas, les critères n'étaient pas aussi rigides et que les recrues recevaient la citoyenneté sans formalité excessive au moment de l'engagement ». Cf. A. Barbero, (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française, p. 40)

- En l'an 75, tous les « Italiens » étaient des citoyens romains, et probablement la plupart des habitants de la Gaule et du sud-est sud de l'Hispanie romaine. Dans les provinces frontalières, la proportion était beaucoup plus faible, mais avait grandi au fil du temps. D. Mattingly a estimé que le nombre de citoyens romains en Bretagne en 100 était d'environ 50 000, soit environ 3 % de la population totale (D. Mattingly, An imperial possession, p. 166-168)

- Alessandro Barbero (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française, p. 39)

- Alessandro Barbero (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française)

- Polybe, Histoires: livre VI, paragraphe 26, 7.

- P. Connolly, L'esercito romano, p. 10-11.

- K. Dixon & P. Southern, The roman cavalry, p. 21.

- Adrian Goldsworthy, Roman Warfare, p. 52.

- Adrian Goldsworthy, Roman Warfare, p. 74-75.

- Adrian Goldsworthy, Roman Warfare, p. 78-79.

- Adrian Goldsworthy, Roman Warfare, p. 126.

- A. Goldsworthy, Storia completa dellesercito romano, p. 26-27.

- Passage des Histoires de Tacite cité par Alessandro Barbero (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française, chap. I, p. 38-39)

- Passage cité par A. Barbero, op. cit., p. 34

- Barbero, op. cit..

- A. Barbero, op. cit., p. 39-40

- On retrouve des diplômes militaires délivrés quelque temps après l'édit, qui disparaissent cependant intégralement quelques dizaines d'années après. Le dernier accordé à un vétéran d'un régiment auxiliaire que nous connaissons date cependant de 203. Ceux, trouvés après, lors du IIIe siècle, sont distribués uniquement à des membres de la marine ou de régiments spéciaux, tels les prétoriens ou la garde germanique, Cf. Alessandro Barbero (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française, p. 66)

- Barbero, op. cit., p. 67

- Alessandro Barbero, op. cit., p. 38

- Alessandro Barbero, op. cit., p. 57-59

- A. Barbero, op. cit., p. 43 et conclusion du chap. IV

- Cf. A. Barbero, op. cit., notamment conclusion du chap. IV: « Il est vraisemblable que, dans ce cas comme dans d'autres, l'implantation d'une communauté close de vétérans, ethniquement différente de la population locale et originaire d'un régiment auxiliaire, ait favorisé un recrutement au sein de cette même communauté de soldats de remplacement, sans qu'il s'agisse pour autant d'un but poursuivi consciemment par les autorités. »

- Barbero, op. cit., chap. VI, p. 91

- A. Barbero, op. cit., p. 42

- A. Barbero, op. cit., p. 41

- A. Barbero, op. cit., p. 46

- Barbero, op. cit., p. 103

- Barbero op. cit., p. 88

- Barbero op. cit., p. 67

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Sources contemporaines

- Alessandro Barbero (2006), Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain (éd. Tallandier, 2009 et 2011 pour la version française)

- (en) Anthony Birley, Band of Brothers: Garrison Life at Vindolanda.,

- (en) G. Burton, The Roman World, J. Wacher ed.,

- (en) Brian Campbell, "The Army" in Cambridge Ancient History 2nd Ed Vol XII (The Crisis of Empire 193-337).,

- (en) Roy W. Davies, Service in the Roman Army, Edinburgh, Edinburgh University Press, , 336 p. (ISBN 978-0-852-24495-1, OCLC 799205684)

Lien externe

- Joëlle Napoli, « Rome et le recrutement de mercenaires », Revue historique des armées, no 260, , p. 68-77 (lire en ligne).