Brennos (IVe siècle av. J.-C.)

Brennus est un chef des Sénons du IVe siècle av. J.-C.. Il est principalement connu pour avoir vaincu les Romains à la bataille de l'Allia, puis attaqué Rome et pris une grande partie de la ville, la tenant pendant plusieurs mois, vers 387 av. J.-C. Le sac de Rome par Brennus fut la seule fois en 800 ans où la ville fut occupée par une armée étrangère, jusqu'à la chute de la ville face aux Goths en 410.

| Brennus | ||

Buste de Brennus provenant de la figure de proue du cuirassé Brennus (XIXe siècle), Musée national de la Marine. | ||

| Naissance | IVe siècle av. J.-C. Vers Agedincum, actuelle Yonne (Sens) |

|

|---|---|---|

| Décès | IVe siècle av. J.-C. Nord de l'actuelle Italie |

|

| Origine | Sénons | |

| Conflits | Raids gaulois en Italie | |

| Faits d'armes | Siège de Clusium Bataille de l'Allia Sac de Rome (-390) |

|

Étymologie

Il existe plusieurs hypothèses sur l'origine de son nom :

- Il viendrait de la racine gauloise Brenn, signifiant « chef de guerre ». En effet, en cas de guerre, les druides se réunissaient pour désigner celui qui mènerait les tribus au combat : le Brennos.

- Son nom pourrait également signifier corbeau. En effet, il était très fréquent pour les Celtes de donner aux personnes des noms d'animaux, que ce soit pour souligner une ressemblance physique ou a fortiori un trait de caractère commun à l'animal. Or, le dieu celtique Brennan, dieu de la guerre, était souvent représenté sous la forme d'un corbeau appelé « le corbeau béni ».

- Enfin, certains auteurs affirment que c'est grâce aux exploits et à l'immense notoriété du chef gaulois que le mot Brennos a pris cette signification de chef de guerre, à l'instar par exemple du nom de César qui fut utilisé aussi ensuite par d'autres cultures pour nommer les plus hautes fonctions (Kaiser, Tsar...).

Contexte

Les Sénons sont une tribu gauloise provenant de la partie de la France actuellement connue sous le nom de Seine-et-Marne, Loiret et Yonne, qui s'était étendue pour occuper le nord de l'Italie. Vers 400 av. J-C, une branche des Sénons traversa les Alpes et, ayant chassé les Ombriens, s'établit sur la côte est de l'Italie, d'Ariminum à Ancône, dans l'Ager Gallicus, et fonda la ville de Sena Gallica (Sinigaglia) qui est devenue leur capitale.

En 391, ils envahirent l'Étrurie et assiégèrent Clusium. Les Clusiens firent appel à Rome. Quintus Fabius Ambustus et ses deux frères furent envoyés pour négocier avec les Sénons. Ils auraient violé leur serment de neutralité en participant à des hostilités en dehors de Clusium. Tite-Live et Plutarque disent que les Sénons ont marché vers Rome pour exiger des réparations[1].

Il est possible que toute l'histoire des événements de Clusium soit une fiction, Clusium n'ayant aucune raison de faire appel à Rome pour obtenir de l'aide, et les Sénons n'avaient pas besoin de provocation réelle pour mettre à sac Rome. L'hypothèse est que l'histoire existe pour fournir une explication à une attaque par ailleurs non motivée contre Rome et pour représenter Rome comme un rempart de l'Italie contre les Gaulois[1]. Il a aussi été envisagé que Brennos travaillait de concert avec Denys de Syracuse, qui cherchait à contrôler toute la Sicile. Rome avait de fortes alliances avec Messana, une petite ville de Sicile, que Denys voulait contrôler. L'armée de Rome se faisant encercler par Brennos, ses efforts aideraient la campagne de Denys[2].

Biographie

Origines

On connaît très peu de choses sur les origines de Brennus. Tout porte à croire que sa famille, appartenant à la tribu gauloise des Sénons, était originaire d'Agedincum[4] (l'actuelle ville de Sens, dans l'Yonne). Vers 400 av. J.-C., cette population migra vers le sud, rejoignant l'actuelle région de la Romagne et des Marches, en Italie.

Premiers exploits

En 6 ans, il réussit à unifier toutes les tribus sénones en prenant le contrôle de la totalité de la Romagne et des Marches (région ultérieurement appelée ager gallicus, quand les Romains en prendront le contrôle). Pour cela, il assiège la ville étrusque de Clusium, qui, pour se défendre, demande l'aide de Rome. Le Sénat romain décide donc d'envoyer trois émissaires issus de la gens Fabia avec pour objectif, dans un premier temps, de jouer le rôle de médiateur entre les assiégés étrusques et les tribus gauloises. Néanmoins, Rome prend vite conscience du danger que représentent ces redoutables envahisseurs et décide de s'allier aux Étrusques.

Brennus relève le défi. Après avoir pris et saccagé Clusium, il décide de marcher sur Rome à la tête de ses troupes. La tradition romaine a conservé un récit détaillé mais très suspect de cette invasion[5]. Lorsque le Sénat romain est informé de ces événements, il lance un appel aux armes à tous les citoyens romains, afin de constituer une armée qui arrêterait les Gaulois. L'affrontement entre les deux armées ennemies a lieu le 18 juillet -390 sur la rive gauche du Tibre, à l'endroit où se jette un modeste affluent, le ruisseau appelé Allia, (peut-être le Fosso Maestro, près de Marcigliana), qui donna son nom à la bataille (Bataille de l'Allia). L'armée romaine, mal préparée, est terrassée par l'armée gauloise, plus expérimentée et avide de vengeance. La défaite fut si grave que le 18 juillet (le Dies Alliensis) fut dès lors considéré comme un jour néfaste dans le calendrier romain.

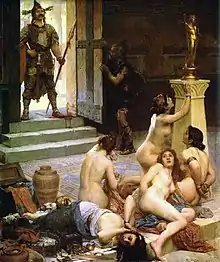

Sac de Rome

Affolés et dispersés, les survivants de l'armée romaine préfèrent pour la plupart se réfugier dans les villes voisines de Caere et Véies, laissant la défense de la Ville aux quelques citoyens romains restés à Rome. Ces derniers décident de se retrancher dans la partie de la ville la plus facilement défendable : le Capitole. Lorsque les Gaulois entrent dans Rome, ils ne trouvent pour les accueillir que les sénateurs romains dans la Curie. Après les avoir massacrés, les Gaulois pillent la ville, puis cherchent à prendre le Capitole par surprise, de nuit. Des écrits romains racontent que les oies consacrées à Junon auraient alerté les défenseurs romains endormis, de l'arrivée des assaillants gaulois, leur permettant ainsi de les repousser. On pense généralement aujourd'hui que cette histoire a été inventée de toutes pièces par les Romains désireux d'effacer la honte subie et de redorer l'image de l'armée romaine. Néanmoins, à l'endroit où cet événement aurait eu lieu fut édifié un temple appelé Iuno Moneta[6], lieu où seront plus tard frappées les premières monnaies romaines, leur donnant ainsi son nom moneta qui donnera plus tard le mot français « monnaie ». De plus, il fut dédié à cet épisode une fête religieuse ayant lieu le 3 août, durant laquelle les oies étaient portées en triomphe lors d'une procession.

Résolution du conflit et la fin de Brennus

Rançon

En proie à la famine, les assiégés finissent par négocier leur reddition contre rançon. La tradition rapporte que celle-ci est de 1 000 livres d'or. Les historiens rapportent également que lors de la pesée de la rançon, les Gaulois utilisent des poids truqués, des pierres en plomb alourdissant alors le tribut des Romains. Aux protestations romaines, Brennus répond de manière éloquente en ajoutant son épée aux poids incriminés, se justifiant du droit des vainqueurs par la phrase « Vae Victis » (« Malheur aux vaincus »).

L'historien Polybe rapporte une conclusion différente de la version traditionnelle, variante selon laquelle, les Vénètes envahissant leur pays, les Gaulois sont forcés d'interrompre le siège du Capitole[7].

Victoire finale de Camille

Camille, nommé dictateur intervient ensuite, en contestant la légalité de la rançon. Cette position provoque un combat avec les Gaulois, qui sont battus.

Néanmoins, l'historicité de cet événement reste sujette à caution :

- Tite-Live rapporte un second combat (« plus régulier » selon ses propres dires) sur le chemin de Gabies, remporté par Camille.

- Plutarque conteste la première victoire romaine, mais il atteste également un combat sur le chemin de Gabies. Dans sa version, les Romains sont également victorieux, quoique de manière moins complète.

- Pour Strabon et Polybe, les Gaulois quittent Rome avec la rançon, et sont défaits en Étrurie par l'armée de Caeré, qui restitue la rançon aux Romains, cette ville obtenant en retour certains droits de citoyenneté romaine.

Cette dernière version est la plus probable car Rome, lors de la conquête de l'Étrurie, épargne Caeré et son territoire.

Brennus et ses guerriers survivants parviennent cependant à se replier dans le nord de l'Italie, où le chef gaulois s'éteint.

Les trois versions sont probablement fausses, car on n'a retrouvé aucune trace révélant la victoire de Camille. Les Romains ont peut-être voulu atténuer l'humiliation qu'ils ont subie.

Histoire et légende

Pour Nicholas Horsfall, « les événements de 390 - ou plutôt de 387/6 - sont, dans la forme où ils ont été transmis, un inextricable fatras de récits étiologiques, d'apologies familiales, de doublets et de transferts de l'histoire grecque. »[8]. Ainsi, le nom du chef des Sénons, Brennus, qui n'apparaît qu'à partir de Tite-Live (il ne figure ni chez Polybe ni chez Diodore de Sicile), reflète probablement le nom du chef des Celtes qui ont fait une incursion en Grèce en 280/279[8]. Venceslas Kruta et Valerio Manfredi considèrent que Camille et Marcus Manlius Capitolinus étaient morts lors de l'invasion gauloise et que leur présence dans le récit n'a pas d'autre objet que de sauver l'honneur romain[9]. Enfin, le récit de la prise de Rome s'inspire de la prise d'Athènes par les Perses en 480 av. J.-C.[8].

Notes et références

- (en) Simon Hornblower et Antony Spawforth, The Oxford classical dictionary, Oxford/New York, Oxford University Press, , 3e éd., 1640 p. (ISBN 0-19-866172-X, 9780198661726 et 0195216938, OCLC 45857759, lire en ligne), « Fabius Ambustus, Quintus »

- (en) Mike Duncan et Peter D. Campbell, The History of Rome : The Republic, Herodotus Press, (ISBN 978-0-473-36101-3, lire en ligne), p. 125

- « Des statues de maître saccagées », sur elwatan.com, (consulté en ).

- Georges Duby, Histoire de la France. Naissance d'une nation, des origines à 1348, vol. 1, Paris, Larousse, 1970, p. 104.

- André Piganiol, La Conquête romaine, Presses universitaires de France, 1967, p. 142.

- [Briquel 2002] Dominique Briquel, « Jean Haudry, Juno Moneta. Aux sources de la monnaie, Milan, Archè, 2002, 199 p. » (revue d'ouvrage), Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, t. 76, no 2, , p. 315-340 (lire en ligne [sur cairn.info], consulté en ).

- Laurent Avezou, « Gaulois, l'histoire d’un mythe, Métarécit de l'histoire nationaliste française », conférence à la cité des Sciences et de l'Industrie, 31 janvier 2012.

- (en) Nicholas Horsfall, « From History to Legend: M. Manlius and the Geese. », The Classical Journal, vol. 76, no. 4, 1981, pp. 298–311

- (it) Venceslas Kruta et V. Manfredi, I Celti in Italia, Milan, Mondadori, 1999, p.109

Bibliographie

Sources

- Tite-Live (trad. Désiré Nisard), Histoire romaine (lire sur Wikisource), p. 5.34-49

- Diodore de Sicile (trad. Ferd Hoefer), Bibliothèque Historique, Paris, (lire en ligne), p. 14.113-117

- Plutarque (trad. Dominique Ricard), Vies parallèles, t. 3 et 4, Paris, Bureau des éditeurs, (lire sur Wikisource), « Vie de Camille », p. 71-146 (15-30)

- Polybe (trad. Dom Thuillier), Histoire de Polybe, t. II, (lire sur Wikisource), chap. IV, p. 409

- (en) Denys d'Halicarnasse (trad. Earnest Cary), Antiquités romaine, Loeb Classical Library, (lire en ligne), p. 13.6-12

Ouvrages spécialisés

- Dominique Briquel, La prise de Rome par les Gaulois, lecture mythique d'un événement historique, Presses de l’université Paris-Sorbonne, Collection Religions dans l’Histoire, Paris, 2008

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :