Véies

Véies (prononcer [ve.i]), en étrusque Veis, en latin Veii ou Veius, en italien Veio, est une des douze plus importantes cités étrusques, fondée à ce qui semble au IXe siècle av. J.-C. et située à la frontière sud de l'Étrurie, à 15 km au nord-ouest de Rome, dans les limites du Parc Régional de Véies, sur la commune de Formello. Au VIIIe siècle av. J.-C. elle entre en compétition avec Rome pour le contrôle du Septem pagi et des salines (Campus salinarum) dont sa prospérité dépendait, pour finir conquise par le général romain Marcus Furius Camillus, dit Camille, en 396 av. J.-C., après un siège de dix ans. Refondée comme colonie romaine au Ier siècle av. J.-C. et transformée en municipe par l'empereur Auguste (Municipium Augustum Veiens), l'étendue et l'importance de la ville durant l'époque romaine furent cependant beaucoup moins importantes qu'à l'époque étrusque, et elle fut définitivement abandonnée au IVe siècle.

| Véies Parc régional de Véies | ||

Localisation de la ville de Véies dans la ligue étrusque. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Latium | |

| Province | Rome | |

| Commune | Formello | |

| Protection | Parc régional de Véies | |

| Coordonnées | 42° 01′ 26″ nord, 12° 24′ 05″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Italie

| ||

| Histoire | ||

| Première civilisation | Étrusque | |

| Deuxième civilisation | Romaine | |

| Internet | ||

| Site web officiel | http://www.parcodiveio.it/ | |

Elle est définie comme pulcherrima urbs (« très belle ville ») par Tite-Live, et considérée par Denys d'Halicarnasse comme « la plus puissante des villes tyrrhéniennes » et « aussi puissante qu'Athènes ».

Elle est un grand centre politique et culturel de l'Italie centrale aux VIIe et VIe siècles av. J.-C. avec Caere (Cerveteri), et la plus peuplée de l’Étrurie méridionale. Elle comporte également de nombreuses boutiques artisanales de l'art étrusque et développe une école de coroplathie dont l'artiste le plus célèbre est Vulca, qui a notamment réalisé les sculptures du temple de Jupiter capitolin à Rome. Selon les connaissances archéologiques actuelles, c'est cette ville qui a introduit en Italie l'usage de peintures dans les tombes (telles celles de « Leoni Ruggenti » (vers 690 av. J.-C.) et « tomba delle Anatre » (vers 670 av. J.-C.), situées autour du plateau de Véies et considérées comme les plus anciennes de la péninsule Italienne).

La cité alterna entre guerres et alliances avec Rome pendant plus de trois cents ans, avant d'être conquise par ces derniers. Elle est alors appelée « Véies romaine » par opposition à « Véies étrusque » dans la littérature scientifique. La cité fut redécouverte au XVIIe siècle par Raffaello Fabretti.

Dans le Parco di Veio restent des ruines d'un temple, des tumulus et des tombes taillées dans le tuf, la plus célèbre étant la Tombe Campana découverte en 1843. Restent aussi de longs tunnels conduisant sous la ville, ce qui peut corroborer la version de Tite-Live qui écrit que les Romains se sont introduits dans la cité par des tunnels creusés par eux.

Le site

La ville fortifiée de Véies

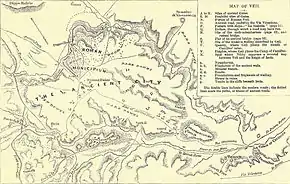

Le site de Véies a depuis longtemps été identifié à une élévation de tuf de 190 ha à Formello, entre deux cours d'eau, le Fosso Piordo à l'ouest et au sud, et le Fosso Valchetta (anciennement Crémère) au nord et à l'est[1].

Le site est actuellement occupé par des bois et des champs, à l'exception des fouilles et des tombeaux visibles sur les collines proches. L'aspect agraire est cependant trompeur, le plateau entier étant couvert de sites d'implantations et de cimetières antiques, seulement détectables par avion, et d'affleurements de murs de bâtiments ou de dômes de tombeaux... Les remparts de Véies (dont il reste de petites sections) bordaient par endroits les deux cours d'eau, sinon étaient protégés par des fossés défensifs humides.

La proximité de la cité avec le Tibre, des salines et une route commerciale (qui deviendra la Via Flaminia), firent la prospérité de la cité-État, mais attirèrent aussi les convoitises de la ville de Rome.

La Piazza d'Armi

Chaque cité étrusque était construite sur une élévation pour en faciliter la défense. Véies possédait un arx (une citadelle) placé sur un promontoire couvrant 6,9 hectares, délimité par des falaises dans l'angle de confluence des deux cours d'eau, séparé de la crête principale par un ravin. Cette partie du site archéologique, appelée aujourd'hui la Piazza d'Armi (la place d'arme), possédait des remparts antérieurs à l'enceinte urbaine, d'une longueur d'environ 1 km.

L'ager Veientanus

Le territoire d'une ville romaine était, dans la terminologie légale romaine, appelé ager. L'ager Veientanus, comme les Romains appelèrent le territoire de Véies, couvrait la région située entre la rive droite du Tibre et la côte; c'est-à-dire toute l'Étrurie du sud. La frontière nord-ouest allait probablement jusqu'aux monts Sabatins et au lac de Bracciano[2]. Les Romains construisirent de riches villas dans la région après la prise de Véies. À l'époque étrusque, l'ager Veiantanus était partagé dans la campagne avec la Silva Ciminia, vestige d'une forêt ancienne.

L'ager Veiantanus est resté très agricole entre la période antique et la seconde moitié du XXe siècle, la ville de Rome s'étendant ensuite dans ce secteur et y développant sa banlieue. Les méthodes de labour avec tracteurs, retournant le sol sur environ un mètre de profondeur, détruisirent aussi un très grand nombre de données archéologiques potentielles près de la surface, et même des ruines. John Bryan Ward-Perkins, alors directeur de la British School at Rome, lança le South Etruria Survey (1954-1968), qui permit de cataloguer toutes les antiquités visibles dans le Veientanus ager. Ses travaux ont été publiés en 1968[3].

En 1997, le gouvernement italien proposa de protéger le site même de Véies avec la création du parc régional de Véies, entre la Via Cassia à l'ouest et la Via Flaminia à l'est, la Via Campagnanese au nord et la ville de Rome au sud[4]. Les communes qui se situent dans le parc sont les suivantes : Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano et le municipio XV de la ville de Rome.

Histoire

La croissance de la ville à l'époque protohistorique

On peut suivre le peuplement et la croissance de la ville par synœcisme [1] grâce à l'analyse démographique des cimetières et des établissements situés sur et autour du plateau. Les plus anciennes traces d'occupation datent du Xe siècle av. J.-C. (âge du bronze). Au IXe siècle av. J.-C. (début de l'âge du fer - Culture de Villanova), les découvertes restent localisées au plateau, mais avec une majorité d'implantations indépendantes, chacune avec son propre cimetière. L'occupation s'intensifia progressivement au VIIIe et au VIIe siècle av. J.-C., le site prenant une apparence urbaine, s'organisant autour d'une place centrale pourvue d'un réservoir d'eau.

La population des débuts de Véies pratiquait à la fois l'inhumation ou la crémation au sein d'une même famille. La proportion étant de 50 % d'inhumations au VIIIe siècle av. J.-C., après une prédominance de l'incinération (90 %) dans les siècles précédents, évolution qui peut être attribuable à une influence du Latium (où l'inhumation prévalait dès le IXe siècle av. J.-C.).

Au cours des IXe et VIIIe siècle av. J.-C., la densité de population est en hausse, et les objets funéraires sont de plus en plus riches. Au VIIIe siècle av. J.-C. apparaissent l'écriture, et des tours de potier.

Les conflits avec Rome

L'histoire légendaire de Véies commence au VIIIe siècle av. J.-C., contée, soulignons-le, uniquement par des historiens romains, toute trace écrite étrusque ayant disparu.

Donc, sous le règne de Romulus, les Fidénates et les Véiens furent vaincus dans une guerre contre les Romains [5].

Fidènes et Véies sont de nouveau battues au VIIe siècle av. J.-C. sous le règne du troisième roi de Rome Tullus Hostilius.

Au VIe siècle av. J.-C., le sixième roi de Rome, Servius Tullius, déclare la guerre à Véies (après l'expiration d'une trêve) et à toute l'Étrurie. Peu de faits sont connus de ce conflit, sinon qu'une grande armée étrusque est mise en déroute, ce qui aida Servius Tullius à consolider sa position alors qu'il était récemment devenu roi.

La chute

En 396 av. J.-C. après un siège de dix ans (qui sur la durée correspond à celui du siège de Troie), les Romains conquièrent la ville en s'y introduisant de nuit par un tunnel creusé par eux, et débouchant dans un temple. S'effectue ensuite le déplacement à Rome du culte de Junon Reine depuis l'arx de Véies, et la distribution des terres de la ville conquise entre la plèbe romaine et les déserteurs de Véies et des villes alliées, Faléries et Capena Veteres.

À la suite du sac de Rome par les Gaulois de Brennus, Véies sert d'asile aux réfugiés romains.

Conséquences à Rome du siège et de la prise de Véies

Le siège de Véies, qui dura dix ans, et la prise de la ville, provoquèrent plusieurs contestations graves :

- Ce fut la première fois que les guerriers romains, qui devaient constamment maintenir le blocage de la ville, ne rentraient pas dans leurs foyers lors des saisons froides (les guerres s'arrêtaient traditionnellement en automne pour reprendre au printemps) : afin de compenser ce sacrifice, le gouvernement romain créa la solde (le guerrier devint soldat). Elle est payée grâce à un impôt versé par les civils romains qui ne participent pas au siège, ce qui les mécontente. Mais les « citoyens-soldats » restent insatisfaits, car ils ne peuvent que difficilement voir leurs familles, et ne peuvent participer à certaines élections ayant lieu à Rome (pas de vote par correspondance). Il sera plus tard interdit aux légionnaires de se marier.

- Le butin fait sur la ville est considérable, et son partage suscite, avant la victoire même, des querelles très vives. Les civils sont autorisés à se joindre aux soldats à la fin du siège : ils ont versé l'argent de la solde et exigent leur part des prises, que le butin soit vendu et que l'argent soit redistribué.

Les hommes ayant participé à la prise de la ville veulent que chacun soit propriétaire de ce qu'il a conquis par l'épée, selon l'usage ancien, et c'est cette tradition qui l'emporte finalement.

- Les nobles romains craignent que l'énormité du butin n'aboutisse à bouleverser la hiérarchie sociale. On se souvint alors que le général Camille a promis d'offrir au dieu Apollon une partie des prises, mais ces dernières ont déjà été distribuées. Est alors demandé aux bénéficiaires d'en restituer le dixième pour l'offrande au dieu, ce qui se fait de très mauvais gré.

Cette prise d'une ville très riche et importante montre aux Romains le chemin à suivre pour s'enrichir. Ils retiendront la leçon. Une armée de métier sera organisée, et la noblesse, dont les généraux sont issus, fera en sorte d'être la première bénéficiaire des conquêtes futures.

La ville étrusque

Monuments

À l'extérieur des murs de la ville, sur un replat dominant un petit cours d'eau, le Piordo, subsistent les vestiges du sanctuaire de Portonaccio lié à la présence d'une source. Le temple, dont il ne reste que des vestiges des fondations, a été bâti vers le milieu du VIe siècle av. J.-C. Il a livré, au cours des fouilles de 1916, la célèbre statue en terre cuite de l'Apollon de Véies, exposée au musée de la villa Giulia, à Rome.

Nécropoles

Des tumuli et des tombes ont été retrouvés, creusés dans la roche, notamment la tombe Campana, chambre funéraire découverte en 1843. La tombe des Canards (tomba delle anatre), découverte en 1958 est remarquable par son ancienneté, vers 680/670 av. J.-C.. Elle doit son nom à la fresque située sur la paroi du fond de la chambre funéraire.

Le a été découverte non loin du site de Véies, à Grotta Gramiccia, la plus ancienne tombe étrusque peinte connue à ce jour. Les experts la datent du VIIe siècle av. J.-C., vers 680/670 av. J.-C. Un petit corridor mène à une pièce basse de forme carrée qui présente sur ses murs deux niveaux de fresques murales caractérisées par des oiseaux aquatiques ou migrateurs au registre supérieur et des félins ou des lions, la gueule grande ouverte et à l'attitude menaçante, au registre inférieur, d'où le surnom donné à la tombe de tombe des lions rugissants. La tombe est certainement celle d'un prince ou d'un personnage d'un rang social élevé qui avait été incinéré et dont les cendres avaient été disposées là. Malgré la visite des pilleurs de tombes, elle a fourni un mobilier encore intéressant dont des céramiques, des fibules, des bijoux, une épée et, situé dans le couloir d'accès de la tombe, les vestiges d'un char de guerre à deux roues présentant des motifs décoratifs.

Ouvrages hydrauliques

Les Étrusques étaient de remarquables hydrauliciens. Les Véiens ont creusé un important réseau de canaux de drainage et de galeries souterraines appelées cuniculi, dont le plus remarquable est le ponte Sodo (le «pont solide»), situé au nord de la ville, qui n'est pas un pont mais un tunnel de quelque 70 m[6], qui devait détourner les eaux de la Valchetta. De longs tunnels mènent jusqu'à un tertre de la ville, ce qui corrobore le récit de la bataille de Véies de Tite-Live.

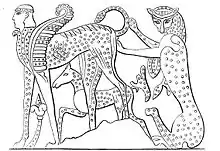

Dessin de la Tombe Campana en l'état où elle fut découverte (illustration tiré du livre de George Dennis, chapitre II : Véies - le cimetière).

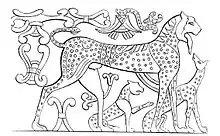

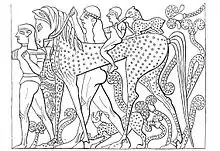

Dessin de la Tombe Campana en l'état où elle fut découverte (illustration tiré du livre de George Dennis, chapitre II : Véies - le cimetière). Dessin d'une fresque de la tombe Campana.

Dessin d'une fresque de la tombe Campana. Dessin d'une fresque de la tombe Campana.

Dessin d'une fresque de la tombe Campana. Dessin d'une fresque de la tombe Campana.

Dessin d'une fresque de la tombe Campana.

La ville romaine

Après sa prise par les Romains, le site de Véies ne fut pas abandonné mais perdit de son importance. Sur son emplacement Auguste fonda un municipe, le Municipium Augustum Veiens. Cette Véies romaine n'occupait que 20 ha[7] au centre du plateau, une superficie bien inférieure aux 190 ha de la cité étrusque. Quelques vers du poète Properce témoignent de ce déclin du site : « ...aujourd'hui la flûte monotone du berger retentit seule dans ses murs, et le laboureur moissonne sur ses tombeaux. »[8]. L'historien Florus ne dit pas autre chose : « ...qui se rappelle aujourd'hui qu'elle ait existé ? quels débris en reste-t-il ? quel vestige ? Il faut toute l'autorité des annales pour nous persuader qu'il y eut une ville de Véies. »[9]. Des édifices de l'époque augustéenne il ne subsiste pratiquement rien : ses monuments ont servi de carrière de marbre. On peut cependant mentionner les « Bagni della Regina », thermes situés au nord de la ville sur le Valchetta. À la même époque Livie possédait une villa (Villa Livia) à Prima Porta, sur le territoire de Véies. Une superbe et rare mosaïque polychrome en pâte de verre représentant l'embarquement d'un éléphant, datée de la première moitié du IVe siècle, a été trouvée dans la propriété de l'impératrice du Brésil en 1889[10].

La construction de la forteresse d'Isola Farnese au début du XIe siècle marqua l'abandon total du site.

Le site de Véies aujourd'hui

En 1997, la région du Latium a créé le parc naturel régional de Véies[11] (15 000 ha de territoire protégé), délimité à l'est et à l'ouest par les anciennes voies consulaires et caractérisé par des plateaux (altipiano) en tuf volcanique, par des canaux d'irrigation (canaux della Crescenza, della Valchetta, della Torraccia, qui se jettent dans le Tibre), et par des pentes recouvertes de bois touffus conservés encore aujourd'hui à l'état naturel, des éléments qui sont tous caractéristiques de la structure géomorphologique de l'Étrurie méridionale.

Localisation du parc naturel régional de Véies.

Localisation du parc naturel régional de Véies. Panneau du parc naturel régional di veio cartello

Panneau du parc naturel régional di veio cartello Flore du parc naturel régional de Véies.

Flore du parc naturel régional de Véies. Champ dans le parc naturel régional de Véies.

Champ dans le parc naturel régional de Véies.

Art

Chronologie

- IXe siècle av. J.-C. : Âge du fer, premières traces de la ville de Véies. Apparition de la civilisation étrusque.

- VIIIe siècle av. J.-C. : Les tombes à puits évoluent vers de véritables tombes à fosses dans lesquelles on inhume le défunt entre des dalles de pierres formant un sarcophage rudimentaire. Des urnes-cabanes en bronze laminé s’ajoutent aux urnes d’argiles. Les objets en bronze se diversifient et la céramique d’impasto, le plus souvent faite au tour, adopte les formes grecques. La décoration des armes et des boucles de ceinture s’enrichit de motifs géométriques plus raffinés, dominés par les courbes (style orientalisant). À Véies, les maisons de pierre commencent à remplacer les huttes de bois et de terre.

- VIIe siècle av. J.-C. : Guerre de Rome, dirigée par Tullus Hostilius, contre Véies.

- 578-534 av. J.-C.: Guerre de Rome, dirigée par Servius Tullius, contre Véies.

- 525 av. J.-C. : Le roi romain Tarquin le Superbe fait construire sur le Capitole un temple de Jupiter décoré de terre cuite fabriquées par des artistes de Véies.

- 482 av. J.-C. : Début de la guerre contre Rome. Alliance de Rome et de Caere contre Véies.

- 477 av. J.-C. : La famille romaine des Fabii qui tentait d’élargir sa puissance au nord est décimée près de Véies, sur les bords de la Crémère. Ces trois cent six Fabii sont en réalité une des dix-sept tribus rustiques de Rome (unités territoriales), portant un nom gentilice. Les Véiens exploitent leur victoire par l’occupation du Janicule. Une armée romaine les en expulsera.

- 474 av. J.-C. : Trêve de quarante ans conclue avec Rome.

- 438 av. J.-C. : Fidènes, ancienne ville étrusque devenue colonie romaine, se soulève contre Rome et chasse les colons. Véies intervient en sa faveur.

- 428 av. J.-C. : Guerre entre Rome et Véies dont le roi Lars Tolumnius est tué.

- 425 av. J.-C. : Rome reconquiert Fidènes, tête de pont de Véies sur le Tibre. Trêve de vingt ans entre Rome et Véies.

- 406 av. J.-C. : Début du siège de la ville étrusque de Véies par le dictateur romain Camille, qui désire s’emparer de ses salines. La ville est abandonnée à son sort par la ligue étrusque dont l’aristocratie même se montre favorable aux Romains.

- 396 av. J.-C. : Prise de Véies par les Romains.

- 390 av. J.-C. : Premier affrontement entre Celtes et Romains.

- Les Gaulois Sénons se présentent devant la ville étrusque de Clusium (Chiusi), qui est dans la sphère d’influence romaine. Rome envoie une ambassade, chargée d’offrir sa médiation. Mais les ambassadeurs violent la neutralité en intervenant les armes à la main contre les Gaulois, qui demandent réparation à Rome. Devant son refus, les Gaulois marchent sur la ville. L’armée romaine se porte à leur rencontre et prend position, en avant de Véies, près du ruisseau de l’Allia. Il n’y a pas de combat. Effrayées par les cris des Gaulois et déconcertées par leur impétuosité, les troupes romaines se débandent et cherchent précipitamment un abri à Rome ou dans les villes voisines.

- 388 av. J.-C. : Prise et sac de Rome par le Gaulois Brennus.

- Marcus Manlius Capitolinus, alerté par les oies, sauve la citadelle du Capitole où se sont réfugiés les débris de l’armée, les magistrats et une partie de la population. Pressés par la famine, les Romains capitulent. Le tribun Sulpicius offre mille livres d’or à Brennus en échange de son retrait. Les poids apportés par les Gaulois sont pipés, et comme le tribun les refuse, Brennus, rejetant toutes discussions, ajoute son épée sur la balance (Vae victis !). Au cours de la retraite, quelques-unes des bandes gauloises, attaquées par les garnisons de Caere et de Véies (Camille), subissent de lourdes pertes.

Notes et références

- (en) Alessandra Bernardinetti, Anna de Santis et Luciana Drago, "Burials as Evidence for Proto-Urban Development in Southern Etruria: the Case of Veii", Urbanization in the Mediterranean in the 9th to 6th centuries BC, p. 317-342.

- (en) John Rich et Andrew Wallace-Hadrill, City and country in the ancient world, p. 198.

- (en) Anne Kahane, Leslie Murray Threipland, John Bryan Ward-Perkins, The Ager Veientanus, North and East of Rome.

- Parc naturel régional de Véies Les parcs et les aires protégées dans la région du Latium. Consulté le 15 juin 2009.

- Tite-Live, Histoire romaine: livre I, paragraphe 14-15.

- Briquel 1993, p. 94

- Cataldi, Pasquinucci et Francesca Boitani 1975, p. 231

- Properce, Élégies, IV, 10

- Florus, Abrégé de l'histoire romaine, I, 12

- [Duval et Baratte 1970] Noël Duval et François Baratte, « Une mosaïque retrouvée : L'embarquement de l'éléphant provenant de Véies », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, , p. 142-151 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- Site officiel : http://www.parcodiveio.it/

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Alessandra Bernardinetti, Anna de Santis et Luciana Drago, "Burials as Evidence for Proto-Urban Development in Southern Etruria: the Case of Veii", Urbanization in the Mediterranean in the 9th to 6th centuries BC, Copenhague, Museum Tusculanum Press,

- (en) Anne Kahane, Leslie Murray Threipland, John Bryan Ward-Perkins, The Ager Veientanus, North and East of Rome, Rome, The British School at Rome,

- (en) John Rich et Andrew Wallace-Hadrill, City and country in the ancient world, Routledge,

- (it) Salvatore Settis, La Terre des Étrusques, Milan, Scala,

- (en) Mario Torelli, "The Etruscan City-State", A comparative study of thirty city-state cultures, Copenhague, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,

- Maria Cataldi, Marinella Pasquinucci et Francesca Francesca Boitani, Les cités étrusques, Elsevier Sequoia,

- Dominique Briquel, Les Etrusques. Peuple de la différence, Armand Colin,

- Jean Hubaux, Rome et Véies, Paris, 1958.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Suppléments d'information sur le web sur le site de Lacus Curtius

- (en) The New Student's Reference Work, 1914, notamment p. 630 (article « Étrurie »)

- (es) Véies, Italie. La tombe antique la plus connue

- (it) Parc régional de Véies

- (it) Véies, la Cité et son histoire

- (it) L'Apollon de Véies