Culture algérienne

La culture algérienne est marquée par sa diversité, sa richesse, grâce notamment à ses différentes régions, aux emprunts à d'autres peuples, ainsi que par sa diffusion et à travers le monde. Chaque région, chaque ville ou oasis constitue un espace culturel particulier. La Kabylie, les Aurès, l'Algérois, les Hauts plateaux, la vallée du Mzab, le Gourara, le Hoggar, la Saoura, l'Oranie sont chacune des régions avec des particularités culturelles et parfois linguistiques.

Les premières manifestations culturelles sur le territoire de l'Algérie actuelle sont vieilles de milliers d'années, tels les fascinants témoignages d'art rupestre du tassili n'Ajjer, en passant par tous les beaux édifices érigé tout au long de l'histoire de ce pays, en arrivant à l'artisanat toujours très présent et richissime. L'art algérien reflète les chapitres d'histoire qu'a passé ce pays et les différentes influences qu'il a eues.

Des musées consacrés à une grande variété de thèmes, dont le musée national des beaux-arts, de riches bibliothèques, comme la Bibliothèque nationale d'Algérie, et tout un patrimoine immobilier, artisanal et industriel, témoignent du développement de la culture algérienne.

Langues

L’arabe classique est la langue officielle du pays, et depuis avril 2002 le berbère est reconnu langue nationale[1]. Dans la vie courante, les Algériens arabophones parlent en général un arabe dialectal, le dardja, qui diffère de l'arabe littéral par sa morphologie, sa syntaxe, sa prononciation et son vocabulaire. Le dardja a conservé certains mots et structures syntaxiques berbères[2] et a emprunté des termes au français et dans une moindre mesure au turc et à l'espagnol [3].

Le berbère ou tamazight se décline en plusieurs variantes régionales : chaoui dans les Aurès, chenoui dans la région du Chenoua, kabyle en Kabylie, mozabit dans le Mzab, le touareg au Sahara, le Zénète. L'Algérie grâce aux populations touarègues a conservé aussi le système d'écriture du berbère : le tifinagh qui fut ensuite réintroduit chez les autres communautés berbérophones.

Il est difficile de connaître le nombre exact d’arabophones et de berbérophones. Cependant, d’après certaines estimations, le chiffre varie de 70 à 85 % pour les Algériens arabophones, et de 35 à 50 % pour les berbérophones[4] - [2]. Le français est considéré comme langue étrangère. L'État algérien n'adhère pas à la Francophonie, mais il assiste aux réunions organisées par les pays membres.

Les colonisations ont eu une certaine influence linguistique. En effet, certains mots employés par les Algériens sont d’origine française, alors que ces mêmes mots ont leur équivalent berbère ou arabe, en usage avant la colonisation de l’Algérie par la France. Aussi depuis l’indépendance de l’Algérie, le gouvernement algérien a entamé une politique d’arabisation systématique du pays, consistant à imposer à la population, et dans tous les domaines, l'arabe classique au détriment du dardja et du berbère[5]. Les langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol, le russe et l'allemand sont enseignées dans les écoles et aux universités depuis les arrêtés du 4/08/75 et 13/02/76. Plusieurs réformes des différents gouvernements ont apporté des rectifications dans le volume horaire à enseigner[6].

Littérature

L’Algérie recèle, au sein de son paysage littéraire, de grands noms ayant non seulement marqué la littérature algérienne, mais également le patrimoine littéraire universel dans trois langues : l’arabe, le berbère et le français.

Dans un premier temps, la littérature algérienne est marquée par des ouvrages dont la préoccupation était l'affirmation de l'entité nationale algérienne par la description d'une réalité socioculturelle qui allait à l'encontre des clichés habituels de l'exotisme, c'est à ce titre qu'on assiste à la publication de romans tels que la trilogie de Mohammed Dib, avec ses trois volets que sont la Grande Maison, l'Incendie et le Métier à tisser, ou encore le roman Nedjma de Kateb Yacine[7] qui est souvent considéré comme une œuvre monumentale et majeure. D'autres écrivains connus contribueront à l'émergence de la littérature algérienne parmi lesquels on peut citer Mouloud Feraoun[8] - [9], Moufdi Zakaria, Mouloud Mammeri, Frantz Fanon, Jean Amrouche et Assia Djebar. Au lendemain de l'indépendance plusieurs nouveaux auteurs émergent sur la scène littéraire algérienne, ils s'imposeront notamment sur plusieurs registres comme la poésie, les essais ainsi que les nouvelles, ils tenteront par le biais de leurs œuvres de dénoncer un certain nombre de tabous sociaux et religieux, parmi eux il y a Rachid Boudjedra[10], Rachid Mimouni, Tahar Djaout, Leila Sebbar, Abdelhamid Benhadouga, Yamina Mecharka et Tahar Ouettar.

L'écrivain, poète et dramaturge Kateb Yacine.

L'écrivain, poète et dramaturge Kateb Yacine. L'écrivain Mouloud Feraoun, figure de la littérature algérienne des années 1950, assassiné en 1962.

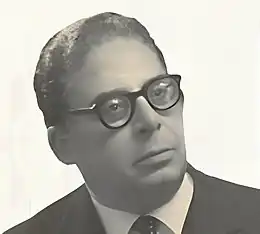

L'écrivain Mouloud Feraoun, figure de la littérature algérienne des années 1950, assassiné en 1962. Moufdi Zakaria, poète et auteur de chants patriotiques.

Moufdi Zakaria, poète et auteur de chants patriotiques. Assia Djebar, l'une des figures majeures de la littérature algérienne et membre de l'Académie française de 2005 jusqu'à sa mort en 2015.

Assia Djebar, l'une des figures majeures de la littérature algérienne et membre de l'Académie française de 2005 jusqu'à sa mort en 2015. Ahlem Mosteghanemi, femme de lettres algérienne, la plus lue dans le monde arabe.

Ahlem Mosteghanemi, femme de lettres algérienne, la plus lue dans le monde arabe.

Actuellement, une partie des auteurs algériens a tendance à se définir dans une littérature d’expression bouleversante, en raison notamment du terrorisme qui a sévi durant les années 1990, l'autre partie se définit dans un autre style de littérature qui met en scène une conception individualiste de l'aventure humaine. Parmi les œuvres récentes les plus remarquées, il y a L’Écrivain, Les Hirondelles de Kaboul et L’Attentat de Yasmina Khadra, Le Serment des Barbares de Boualem Sansal, Mémoire de la chair de l'écrivain d'expression arabe Ahlam Mosteghanemi et enfin le dernier roman d'Assia Djebar Nulle part dans la maison de mon père.

Beaux-Arts

- Agence algérienne pour le rayonnement culturel

- Arts de l'Islam,

- École supérieure des beaux-arts d'Alger (1843), École régionale des beaux-arts de Batna (1987)

- Liste de musées en Algérie,

- Musée national des Beaux-Arts d'Alger (1930), Musée national Zabana d'Oran (1885), Musée national du Bardo (Algérie) (1985)

- Musée public national d’Art moderne et contemporain d’Alger (2007, MAMA)

- Musée national des antiquités et des arts islamiques (1897)

- Musée national des Arts et Traditions populaires (Alger) (1987)

Peinture

L’Algérie aura toujours été une source d’inspiration intarissable pour les différents peintres qui ont tenté d’immortaliser la prodigieuse diversité des sites qu’elle offre et la profusion des facettes que transmet sa population, ce qui offre par exemple aux Orientalistes entre le XIXe et le XXe siècles, une saisissante inspiration pour une très riche création artistique à l’image d’Eugène Delacroix avec son fameux tableau Femmes d'Alger dans leur appartement ainsi qu'Étienne Dinet (devenu Nassr Eddine Dinet) et ses magnifiques peintures de Bou Saâda ou encore Bettina Heinen-Ayech[11] - [12], peintre paysagiste qui créa plus d´une centaine de vues de La Mahouna prés de Guelma et d’autres peintres de renommée mondiale à l’image de Renoir ou Pablo Picasso avec son tableau Femmes d’Alger. De leur côté les peintres algériens à l’image de Mohamed Racim ou encore Baya ont tenté de faire revivre le prestigieux passé antérieur à la colonisation française, en même temps qu’ils ont contribué à la sauvegarde des valeurs authentiques de l’Algérie. Dans cette lignée, Mohamed Temam et Mohamed Ranem ont également restitué à travers cet art, des scènes de l’histoire du pays, les us et coutumes d’autrefois et la vie du terroir. De nouveaux courants artistiques emmenés notamment par M’Hamed Issiakhem et Bachir Yellès sont apparus également sur le paysage de la peinture algérienne, délaissant la peinture figurative classique pour aller à la recherche de nouvelles voies picturales, avec le souci d’adapter la peinture algérienne aux nouvelles réalités du pays à travers son combat et ses aspirations. D'autres artistes, Guermaz, Khadda, Benanteur, Aksouh font appel à la non-figuration.

- Liste d'artistes orientalistes (en)

- École d'Alger (1902-1960), Prix Abd-el-Tif (1907-1961), Villa Abd-el-Tif

- Peintres du signe (1930-1960)

Sculpture

La sculpture algérienne est représentée par des artistes tels que Bâaziz Hammache et Mohamed Demagh , et elle compte plusieurs réalisations monumentales modernes de styles divers, comme entre autres la Bougie de Tizi Ouzou (création de Hammache) et le Mémorial du Martyr (réalisé d'après un projet du peintre Bachir Yellès sculptures du Polonais Marian Konieczny ).

Architecture

- Architecture d'Algérie (en), Architecture en Algérie (rubriques)

Les origines sont multiples : numides, berbères, andalouse , mauresque, byzantines, arabo-musulmanes, ottomanes, françaises. Certains architectes modernes ont laissé une empreinte forte dans le panorama algérien, parmi eux Oscar Niemeyer[13] qui écrit dans ses mémoires: « j’aimais cette ville (Alger) accueillante, ses rues qui descendaient, tortueuses vers la mer. Ses criques et ses petites baies, ses plages de galets, la Méditerranée riche en légendes et mystères, les petites maisons blanches, presque aveugles, pour se protéger du vent. [...] Mais c’est à Constantine que j’ai laissé mon meilleur travail : l’université de Constantine. Je ne voulais pas faire une œuvre courante, mais une université qui soit le reflet de la technique d’aujourd’hui. »

- André Ravéreau (1919-2017), l'Atelier de désert à Ghardaïa (Mzab).

- Kasbah, Casbah d'Alger, Casbah de Dellys (en) (Dellys)

- Architecture islamique, Architecture fatimide (en) (909-1167)

- Palais des Raïs

- Liste de mosquées historiques d'Algérie

- Liste d'églises catholiques en Algérie (en), Basilique Notre-Dame d'Afrique néo-byzantine

- Anciennes synagogues : Grande synagogue d'Alger, Grande synagogue d'Oran

- Monuments en Algérie, Liste des sites et monuments classés en Algérie, Liste du patrimoine mondial en Algérie

Musique et danse

Musique

Sur le plan musical, l'Algérie est réputée pour son riche répertoire. On y retrouve plusieurs styles de musique : classique arabo-andalou algérienne, le Chaâbi, le Raï qui est originaire de l'Oranie, la musique kabyle, la musique moderne comme le rock, le rap ou la musique diwane. Il se distingue également par la richesse linguistique de son répertoire mêlant arabe classique, arabe algérien, le français et l'amazigh telle que kabyle, chaoui, touareg, etc.

Depuis le début des années 1970, la musique algérienne s'est diversifiée au contact de la culture occidentale et orientale. Les Charles Aznavour, Oum Kalsoum, Farid El Atrache, Jimi Hendrix, Beatles, et autres Michael Jackson et Madonna ont largement influencé plusieurs artistes algériens les poussant à adapter différents styles musicaux venus d'Occident et d'Orient à la culture algérienne. C'est comme ça que l'on a vu apparaître de la variété (tendance occidentale et tendance orientale), rock, le rap, le jazz ou encore le reggae en Algérie.

Des artistes algériens exilés rencontrent un succès en Europe comme Biyouna, Idir, Djurdjura ou Souad Massi lors de la Victoire de la musique en 2006 pour son troisième album.

Musique arabo-andalouse ou classique

La Musique arabo-andalouse comptait à l'origine vingt-quatre nouba. Seize (dont quatre inachevées) ont été préservées jusqu'à aujourd'hui en Algérie[14]. Cela fait de l'Algérie le pays où subsiste le plus grand nombre de nouba, car l'Algérie a su accueillir des réfugiés Andalous et Morisques[15].

La musique classique arabo-andalouse, d'expression arabe (classique), est présente en Algérie, à travers trois importantes écoles : le gharnati de Tlemcen, lié à l'école de Grenade, la ça'naa d'Alger, qui se réclame de Cordoue et le malouf de Constantine, qui se rattache à l'école de Séville[16]. Chacune de ces écoles pratique cette musique avec certaines nuances. Dans les trois écoles cette pratique est représentée par la nouba, qui correspond à une composition instrumentale et vocale qui se déroule selon un ordre établi et des règles rythmiques et modales bien déterminées. Chaque nouba est construite sur un mode (Tab) précis duquel elle tire son nom.

Deux anciennes écoles de musique arabo-andalouse existent en Algérie, celles de Tlemcen et de Constantine. L'école d'Alger s'est vu renaitre tardivement sous l'influence de l'école de Tlemcen. Cette ville est un berceau du hawzi, un autre genre musical qui découle de la musique andalouse. En Algérie, la musique andalouse compte en tout seize modes sans compter le mode Sahli connu à Constantine sous la dénomination de R'haoui. Ce mode est propre à la musique populaire citadine comme le chaâbi ou le mahjouz.

Le gharnati (de Granada), est la forme musicale arabo-andalouse issue de l'école de Tlemcen, ville jumelle de Grenade en Afrique. D'autres écoles de cette forme musicale arabo-andalouse existent, telles que: Nedroma, Oran, Sidi Bel Abbès, etc.

Le ça'naa est la forme algéroise de la musique arabo-andalouse, à la suite de l'installation des réfugiés andalous et morisques, en majorité cordouans, à Alger, un genre spécifique s'est développé dans cette ville. Il a été influence par l'école de Cordoue. Parmi les autres écoles du même genre musical arabo-andalous on compte: Blida, Bejaia, Cherchell, Mostaganem, etc.

Le malouf est le répertoire de la musique andalouse de Constantine, il s'agit d'une variante de la musique arabo-andalouse. Elle est à l'origine influencée par l'école de Séville, et plus tard, par la musique ottomane. Il existe dans d'autres villes de l'est algérien des associations musicales qui pratiquent le malouf comme à Annaba, Collo, Biskra, Guelma en suivant la tradition de l'école de Constantine (Algérie).

À Constantine il existe un autre genre musical majeur, aussi ancien que la nouba, connu sous la dénomination de zjoul. Ce genre musical utilise les modes musicaux connus dans l'école andalouse de Constantine mais avec des rythmes qui lui sont propres. Le chant des Zjoul s'accompagne souvent par les frappes des mains.

Chaâbi

Le Chaâbi algérien est une musique citadine qui dérive de la musique arabo-andalouse, enrichie aujourd'hui par diverses influences : arabe, européenne et africaine dans ses mélodies, et gnawa et berbère dans ses rythmes[17].

Le chaâbi (populaire en Arabe algérien) est né au début du XXe siècle dans la région d'Alger[17] notamment par la diaspora kabyle[18], cependant il est apprécié dans toute l'Algérie, pour l'aspect moral et social de ses textes, les maitres Hadj M'hamed El Anka et Cheikh Nador sont considérés comme les créateurs du genre[17].

Raï

Le Raï est un genre musical algérien en Arabe algérien apparu au début du XXe siècle autour d’Oran.

L’origine du mot raï (opinion, avis, point de vue) viendrait de l’époque où le cheikh (maître), poète de la tradition wahrani, prodiguait sagesse et conseils sous forme de poésies chantées en dialecte local. Cependant, dans le contexte de la complainte populaire, le chanteur qui se plaint de ses propres malheurs sans vouloir accuser personne s'accuse lui-même. Et plus exactement, il s'adresse à sa propre faculté de discernement, à son raï qui, cédant aux sentiments, l'a conduit à prendre les mauvaises décisions. Le chant commence ainsi : Ya Raï (ô mon discernement).

Né dans la région d'Oran sous sa forme première ou traditionnelle, le Raî s'est popularisé progressivement dans le reste de l'Algérie, et a conquis le monde avec aménagements, enrichissements et perfectionnements en Occident.

Cette musique vient d'une occidentalisation de tous les genres musicaux existant en Algérie (en particulier le châabi) utilisant une orchestration moderne occidentale (synthétiseurs, guitares électriques, etc.), nécessitant donc un phrasé plus souple et moderne, d'où l'emploi de l'arabe algérien mélangé à des mots français ou anglais.

Musique kabyle

La musique Kabyle est un style musical traditionnel de Kabylie, d'expression kabyle, qui dérive essentiellement de l'achewiq.

Entre les années 1950 et les années 1970, plusieurs chanteurs et chanteuses kabyles ont introduit la musique occidentale dans leur musique, en restant dans le style savant ou classique méditerranéen. Dans les années 1960, la chanteuse kabyle Nouara une des pionnières de la musique algérienne de langue kabyle.

Dans les années 1970 des tentatives d'occidentalisation de la musique berbère et maghrébine commencent avec des artistes kabyles comme Idir, dont la célèbre chanson A Vava Inouva a fait le tour du monde.

Musique chaouie

La musique chaouie est essentiellement chantée en chaoui (berbère des Aurès). Le folklore est diversifié dans les régions des Aurès. La musique traditionnelle est bien représentée par nombreux chanteurs Aurassiens. Les premiers chanteurs qui ont connu un succès international sont Aissa Jermouni et Ali Khencheli[19]. Le style de musique Rahaba est propre à toute la région des Aurès. De plus, plusieurs styles de musique existent comme le style arabo-andalous, l'un des chanteurs chaouis connu est Salim Hallali. Plusieurs chanteurs des Aurès se sont inspirés de ce style comme Youcef Boukhantech.

Les femmes ont pu avoir leur place dans la scène national. La télévision algérienne diffusait les chansons de Thelja (Ya Saleh) et de Beggar Hadda dans les années 1970. Aussi, Houria Aïchi a fait plusieurs albums en France.

Un autre genre de musique moderne chaouis s'est imposé dans la région, un mélange de rock (Les Berbères (groupe de rock chaoui)), de blues, de folk (Smaïl Ferrah) et de raï en langue chaoui (berbère) et en arabe. Quelques chanteurs et musiciens s'inspirent de la musique arabe classique.

La danse chaouis est formée d'un regroupement d'hommes ou de femmes dansant face à face en entonnant des chants polyphoniques accompagnés de gasbas et de bendirs.Le rythme particulier du bendir chez les Chaouis se retrouvent dans quasiment toutes les chansons des Aurès.

Musique du Sahara

La musique Tergui est un style traditionnel du Sud algérien d'expression tergui et arabe (dialectal). Il s'agit d'une musique ancestrale importée de l'Afrique noire vers le Maghreb par les dynasties régnant sur le Maghreb ; La musique Tergui sera influencée, entre autres, par le Tindé (style de l'extrême-Sud algérien) et l'Ahellil du Gourara.

La musique gnawa d'Algérie s'appelle en réalité la musique diwane. L'appellation Diwane-Gnawa l'identifie mieux de sa consœur gnawa marocaine, internationalement plus connue. La musique Diwane d'Algérie et ses consœurs ont pour point commun une origine africaine subsaharienne et certains rites. Toutefois, ces musiques " GNAWA " d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye et d'Égypte vont se spécifier en fonction des populations, des histoires propres à chacun de ces pays ou régions, et connaître d'autres parcours et d'autres influences.

Danse

En 1963 est fondé le Ballet national algérien qui développe les danses traditionnelles algériennes[20], mais également dans une moindre mesure met à son répertoire la danse classique et depuis 2009 la danse contemporaine sous l'impulsion du chorégraphe Abou Lagraa dans le cadre d'un « pont culturel avec la France » grâce à l'aide de la ministre Khalida Toumi[21] - [22].

Festival international des danses populaires de Sidi Bel Abbès

Festival international des danses populaires de Sidi Bel Abbès

Théâtre et cinéma

Théâtre

Les origines du théâtre algérien remontent au début du XXe siècle, à cette époque sans rayonnement important en raison notamment de la censure qu’exerçait la tutelle coloniale qui craignait notamment que les pièces ne dérivent vers des sujets d’ordre subversif, par conséquent les éternelles questions domestiques constituaient les thèmes principaux, mais qui étaient cependant loin de refléter la réalité socioculturelle des Algériens. À partir des années 1940, de grands noms du théâtre émergent tels que Mahiedine Bachtarzi, Rachid Ksentini, Bach Djarah, Mme Keltoum, ces figures allaient constituer le premier noyau de dramaturges algériens qui allaient accompagner de façon soutenue, le mouvement d’affranchissement qui s’est saisi du peuple algérien, puisque durant la révolution algérienne, des troupes théâtrales faisaient des tournées à travers plusieurs pays du monde, dans le but de faire connaître le combat que menaient les Algériens contre la domination coloniale.

Après l’indépendance, le théâtre va suivre la même trajectoire que le cinéma. Cependant, l’avantage du théâtre a été d’être plus critique à l’égard de certaines transformations sociales, politiques et culturelles que connaissait la société algérienne ; animées par des dramaturges de talent à l’image de Kateb Yacine, ces pièces avaient pour thèmes dominants les principales préoccupations des Algériens face au changement de statuts et de mœurs. Par la suite, une nouvelle vague de jeunes comédiens et de dramaturges font leur apparition sur la scène théâtrale, cette épopée fut menée par des figures telles que Abdelkader Alloula, Azeddine Madjoubi, Benguettaf et Slimane Benaïssa. Leurs créations ont été nombreuses et souvent de bonne qualité, parmi les pièces connues il y a Bab El-Foutouh brillamment interprétée par Madjoubi et Lejouad, écrite et interprétée par Alloula, . De nos jours, l’activité théâtrale est marquée par des programmes de création locale et d’adaptation de pièces de grande renommée, l’Algérie dispose à ce titre d’un théâtre national, de sept théâtres régionaux et de nombreuses troupes dites de « théâtre amateur ».

Cinéma

Le cinéma algérien est né, essentiellement, après l'indépendance des années 1960. Pendant la guerre d'indépendance, l'absence d'image du côté des Algériens, comparée à celle des images officielles de l'armée française, est significative du déséquilibre du conflit entre les armées régulières d'un État puissant, et des maquisards. Les films militants, tournés du côté algérien, de René Vautier (L'Algérie en flammes) ou Yann Le Masson (J'ai huit ans) sont soumis à la censure officielle et ne sont pas distribués en salles. Après l'indépendance de 1962, se voulant en rupture avec le cinéma colonial pour qui « l'indigène » apparaissait comme un être muet, évoluant dans des décors et des situations « exotiques », le cinéma algérien témoigne d'abord d'une volonté d'existence de l'État nation. Les nouvelles images correspondent au désir d'affirmation d'une identité nouvelle. Elles se déploient d'abord dans le registre de la propagande, puis, progressivement, dévoilent des « sujets » de société.

À l'origine du cinéma algérien, il y a cette question des films « vrais », « authentiques », celle de l'équilibre fragile entre la nécessité de raconter la vraie vie du colonisé et le besoin de s'échapper du ghetto identitaire construit par l'histoire coloniale. Entre sentimentalisme exacerbé et discours politiques, les premières histoires ont le mérite de rendre compte que les gens ne sont pas seulement en guerre contre un ordre ou soumis à lui, mais aussi se par lent et même se racontent des histoires personnelles. Dans les années 1970, Mohamed Lakhdar-Hamina s'empare du thème avec Le Vent des Aurès, tourné en 1965, l'histoire d'un jeune qui ravitaille des maquisards, se fait arrêter, et que sa mère recherche désespérément dans les casernes, les bureaux, les camps d'internement. Décembre, sorti en salles en 1972, montre la capture de Si Ahmed et « interrogé » par les parachutistes français. Chronique des années de braise (palme d'or au festival de Cannes 1975) qui ne traite pas directement de la guerre d'indépendance, son récit s'arrêtant à novembre 1954, alternent les scènes de genre (la misère de la vie paysanne) et recherche d'émotion portées par des personnages fragilisés (une famille emportée dans la tourmente de la vie coloniale).

Patrouille à l'est d'Amar Laskri, (1971), Zone interdite d'Ahmed Lallem, (1972) ou L'Opium et le Bâton d'Ahmed Rachedi, sont autant de titres programmes qui, sur le front des images, dessinent le rapport que les autorités algériennes veulent entretenir avec le « peuple en marche ». Le cinéma algérien examine, fouille alors dans le passé proche, mais il n'y a pas d'image première de référence. Tout est à reconstruire à partir de rien. Quelque chose relève ici de l'insolence des pionniers, ceux pour qui tout n'est que (re)commencement. Cette image sans passé (il n'y a rien sur les figures anciennes du nationalisme algérien, de Messali Hadj à Ferhat Abbas, ou de Abane Ramdane à Amirouche) cache peut être aussi la hantise de se voir dévoré par des ancêtres jugés archaïques. Ce cinéma décomplexé vis-à-vis d'aînés peut donc avancer rapidement, et la production première de films sur la guerre d'indépendance est importante. L'absence de mélancolie apparaît comme une différence centrale avec les films français sur l'Algérie et la guerre, travaillés quelquefois par les remords, et la sensation permanente d'oubli. Car il existe une perpétuelle sensation d'absence de films français de cinéma de fiction sur la guerre d'Algérie.

Gastronomie

La cuisine algérienne est une cuisine méditerranéenne et nord-africaine ayant pour substrat la cuisine berbère. Elle offre une composante de mets variés selon les régions et selon les saisons, ce qui donne une palette culinaire très diversifiée. Cette cuisine qui fait appel à une multitude de produits, reste tout de même celle des légumes et céréales qui, depuis toujours, sont produites avec abondance dans le pays, autrefois appelé « grenier de Rome[23] - [24] - [25] - [26] » puis « grenier de l'Europe[27] ». De plus, le passé riche de l'Algérie a contribué à l'acheminement d'une abondance de mets originaires de différentes périodes et régions du monde. En effet, les conquêtes ou les déplacements démographiques vers le territoire algérien ont été l'un des principaux facteurs d'échanges entre les différents peuples (Berbères, Arabes,Ottoman, Andalous, Français[28] et Espagnols[28]). Parmi toutes les spécialités dont dispose l'Algérie, les plus fameuses sont le couscous, reconnu comme plat national, ainsi que les pâtisseries traditionnelles qualifiées de « pâtisseries orientales » dans les pays occidentaux[29]. Bien qu'historiquement transmise de façon orale, de génération en génération, il existe de plus en plus d'ouvrages consacrés à la cuisine algérienne.

Religion

Il n'existe pas de recensement officiel en matière de religion[30]. Toutefois, il est généralement estimé que l'islam est la religion de 98 à 99 % des Algériens[31] - [32]. L'État algérien a fait de sa branche sunnite la religion d'État[33]. Les musulmans sont majoritairement de rite malékite, mais on trouve également des communautés ibadites comme dans le Mzab.

Il existe aussi plusieurs confréries soufies ou autres, les zaouïas. Ces derniers ont un grand rôle dans la société algérienne. Plusieurs cérémonies religieuses célèbrent la naissance du prophète de l'islam Mahomet depuis des siècles. À ces occasions, l'usage de pétards provoque des hospitalisations chaque année. Les récitants du Coran et les enfants circoncis reçoivent des cadeaux de la part des différents ministères et associations comme Ihssan lors des fêtes religieuses.

Pratiques

Fêtes

| Date | Nom | Indication |

|---|---|---|

| 1er janvier | Jour de l'an | Premier jour de l'année du calendrier grégorien |

| 1er mai | Fête du Travail | Jour férié à l’occasion duquel plusieurs manifestations syndicales sont organisées, notamment par l’UGTA. |

| 5 juillet | Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse | Proclamée le jeudi 5 juillet 1962 |

| 1er novembre | Anniversaire de la Révolution algérienne | Fête nationale[34], commémore le déclenchement de la Révolution le lundi 1er novembre 1954 |

| Date | Nom | Indication |

|---|---|---|

| 20 janvier | Awal muharram | Premier jour de l’année musulmane (Hégire) |

| 29 janvier | Achoura | Fête |

| 31 mars | al-Mawlid an-nabaoui | Jour de la naissance du prophète de l'islam Mahomet (cette fête est considérée comme d'essence non religieuse par la majorité des théologiens) |

| 13 octobre | Aïd el-Fitr (ou Aïd es-Seghir) | Fin du ramadan, mois de jeûne et de prières pour les musulmans (2 jours) |

| 20 décembre | Aïd El Adha (ou Aïd el-Kebir) | « la fête du sacrifice », commémoration de la soumission d’Abraham à Dieu, marque la fin du pèlerinage à La Mecque (2 jours) |

L'Algérie a adopté le weekend semi-universel (vendredi/samedi) en août 2009 pour s'adapter à l'économie des pays occidentaux. Le repos hebdomadaire était fixé depuis 1976 au jeudi et vendredi, à la différence de la plupart des pays de tradition islamique qui avaient déjà choisi le weekend universel (samedi/dimanche) ou semi-universel.

Les jours fériés algériens sont inscrits dans la loi no 63/278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée des ordonnances no 66/153 et no 68/149[36]. Cependant, d'autres fêtes non officielles, islamiques, berbères ou nationalistes, sont également célébrées.

Les quatre principales fêtes berbères sont : Yennayer (Nouvel an du calendrier berbère, 12-13 janvier), Tafsut Imazighen (« Printemps berbère », 20 avril), Amenzu n tfsut (27 juillet), et Amenzu n tyerza (29 octobre). Parmi les fêtes nationalistes sont commémorés les massacres de Sétif du 8 mai 1945 ou encore la date anniversaire du congrès de la Soummam, tenu en 1956 et qui organisa la lutte des Algériens pour leur indépendance.

Société

Éducation

- Liste des pays par taux d'alphabétisation, Liste des pays par IDH

- Système éducatif algérien

- Éducation en Algérie

- Université algérienne, Liste des universités en Algérie

- Institut français d'Algérie

- Science et technologie en Algérie :

- Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle

- Science en Algérie (rubriques)

Artisanat

- Arts appliqués, Arts décoratifs, Arts mineurs, Artisanat d'art, Artisan(s), Trésor humain vivant, Maître d'art

- Musées d'art et galeries en Algérie

- Musée national des Arts et Traditions populaires

- Artistes algériens

- Artisanat algérien

Textiles

.jpg.webp)

- Costume traditionnel algérien

- Art textile, Arts textiles, Fibre, Fibre textile, Design textile

- Mode, Costume, Vêtement, Confection de vêtement, Stylisme

- Technique de transformation textile, Tissage, Broderie, Couture, Tricot, Dentelle, Tapisserie, Textiles.

- Vêtements algériens, Costumes traditionnels en Algérie: Blouza, Chedda de Tlemcen, Burnous, Caftan, Djellaba, Dlala, Gandoura, Haïk, Karakou, M'laya, Alqhabbih (en)

- Tenue berbère

- Tapis berbère, Tapis de Babar, Hanbel

Cuir

Bois

- Travail du bois, Boiserie, Menuiserie, Ébénisterie, Marqueterie, Gravure sur bois, Sculpture sur bois, Ameublement, Lutherie

Métal

Poterie, céramique, faïence

- Mosaïque, Poterie, Céramique, Terre cuite

- Poterie algérienne

- Céramistes algériens

Verrerie d'art

- Art verrier, Verre, Vitrail, Miroiterie

- Maîtres verriers

Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie

- Lapidaire, Bijouterie, Horlogerie, Joaillerie, Orfèvrerie

- Orfèvres algériens

- Designers en joaillerie en Algérie

- Orfèvrerie kabyle[37] - [38], fibule berbère

Médias

- Médias en Algérie

- Télécommunications en Algérie (en)

- Journalistes algériens

- Censure en Algérie

Presse écrite

Radio

- Radio algérienne

- Liste des stations de radio en Algérie, Catégorie:Station de radio en Algérie

Télévision

Internet

- Internet en Algérie

- Catégorie:Site web par pays, Catégorie:Site web algérien

- Catégorie:Blogueur par nationalité

- Catégorie:Presse en ligne en Algérie[39] - [40]

Tourisme

L'Algérie est le plus grand pays du continent africain et le 10e pays au monde en superficie totale. Situé en Afrique du Nord, une des principales attractions touristiques en Algérie est le Sahara, le plus grand désert au monde. l'Algérie possède les plus hautes dunes de sable d'Afrique à Mer de sable de Isaouane-n-Tifernine dans la wilaya d'Illizi. L'Algérie est membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1976 mais le tourisme en Algérie n'en est pourtant qu'à ses débuts. Les revenus liés au tourisme ne dépassent pas les 10 % du produit intérieur brut et le pays se classe au 147e rang mondial. Le secteur du tourisme en Algérie représente 3,9 % du volume des exportations, 9,5 % du taux des investissements productifs et 8,1 % du Produit Intérieur Brut.

Les événements tragiques du début des années 1990 ont retardé le développement des infrastructures et découragé bon nombre de touristes d'y séjourner. Cependant la tendance tend à s'inverser avec un retour des étrangers, principalement un tourisme d'affinité venu de France. On note par exemple une augmentation de 20 %

de touristes entre 2000 et 2005. Un projet développé lors des "Assises Nationales et Internationales du Tourisme" a vu le jour prévoyant une nouvelle dynamique d'accueil et de la gestion du tourisme en Algérie. Ce projet est appelé Horizon 2025. Les investisseurs étrangers, principalement français, sont en cours de développement pour dominer le marché d'ici à 2010 et axé principalement sur une clientèle d'affaire.

Une première campagne de publicité consacrée à l'industrie a été réalisé pour attirer les investisseurs comme la clientèle étrangères, ainsi que des mesures concrètes telles que conférences, salons professionnels ou commissions.Zinédine Zidane a également été mis à contribution pour un nouveau spot publicitaire réalisé cette fois sous l’égide de l’opérateur de téléphonie, Wataniya Telecom Algérie, destiné à une clientèle individuelle.

Les principaux concurrents sont les pays du pourtour méditerranéen dont la majorité a développé une économie fortement basée dans ce secteur.

L'Algérie bénéficie d'atouts naturels importants tel que ses plages en général encore à l'état sauvage, des paysages et des zones comme le Sahara algérien. L'Algérie compte 10 parcs nationaux parmi lesquels le Parc culturel du Tassili (100 000 ha) ou le parc national de l’Ahaggar (Hoggar) (380 000 ha)

Les amateurs de randonnées ont accès aux vastes montagnes de Kabylie. Malgré ce que l’on pense, l’Algérie dispose aussi d’un domaine skiable à Tikjda ainsi que des stations thermales.

Sur le plan architectural, on peut noter une forte influence espagnole, arabe, française consécutive à la colonisation mais aussi des œuvres plus contemporaines. La grande poste d’Alger reste un monument remarquable de type néo-mauresque, œuvre de Jules Voinot et Marius Toudoire. La Casbah d'Alger est également un lieu de visite classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982[41].

Patrimoine

Le programme Mémoire du monde (UNESCO, 1992) n'a rien inscrit pour ce pays dans son registre international Mémoire du monde (au 15/01/2016).

Musées et autres institutions

Musées et institutions culturelles

Liste du Patrimoine mondial

Le programme Patrimoine mondial (UNESCO, 1971) a inscrit dans sa liste du Patrimoine mondial (au 12/01/2016) : Liste du patrimoine mondial en Algérie.

Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Le programme Patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2003) a inscrit dans sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (au 15/01/2016) :

- 2008 : L’Ahellil du Gourara (poésie, musique)[42],

- 2012 : Les rites et les savoir-faire artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen[43],

- 2013 : Les pratiques et savoirs liés à l’imzad des communautés touarègues de l’Algérie, du Mali et du Niger[43],

- 2013 : Le pèlerinage annuel au mausolée de Sidi ‘Abd el-Qader Ben Mohammed dit « Sidi Cheikh »[44],

- 2014 : Le rituel et les cérémonies de la Sebeïba dans l'oasis de Djanet (Algérie)[45],

- 2015 : Le sbuâ, pèlerinage annuel à la zawiya Sidi El Hadj Belkacem, Gourara[46].

Notes et références

- (fr) - « Loi no 02-03 portant révision constitutionnelle », adopté le 10 avril 2002, attribuant notamment à tamazight le statut de langue nationale.

- (fr) - http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/, Jacques Leclerc, L’aménagement linguistique dans le monde. CIRAL (Centre international de recherche en aménagement linguistique).

- Khaoula Taleb Ibrahimi, « L’Algérie : coexistence et concurrence des langues », dans L'Année du Maghreb, vol.1 (2004) (Lire en ligne)

- (en) http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=DZ , Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition, Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), Dallas, 2005 (ISBN 1-55671-159-X).

- (fr) - « Données historiques et conséquences linguistiques »

- Langues étrangères en Algérie : Enjeux démocratiques, Lakhder Baraka, Sidi, Mohamed, 2002, page 6

- Kateb Yacine,Nedjma, roman, Paris, Éditions du Seuil, 1956, p. 256

- Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre, Menrad instituteur kabyle, Le Puy, Cahiers du nouvel humanisme, 1950, p. 206

- Christiane Achour, Mouloud Feraoun, Une voix en contre point, Paris, Silex, 1986, p. 104

- Voir : Anthologie de la littérature algérienne (1950-1987), introduction, choix, notices et commentaires de Charles Bonn, Le Livre de Poche, Paris, 1990, (ISBN 2-253-05309-0)

- (de + fr + et + ar) Hans-Karl Pesch et Ali Elhadj-Tahar, Bettina Heinen-Ayech. Reportage aus der Mitte eines Künstlerlebens, Solingen, U-Form Verlag, , 166 p.

- Taieb Larak, Bettina Heinen-Ayech. La rencontre d´un peintre et d´un pays, Alger, En-Nakhla, , 96 p. (ISBN 978-9947-0-2943-5)

- Oscar Niemeyer

- Aux sources de l’art arabo-andalou : les noubas algériennes

- Regard sur l'histoire de l'Algérie, Zahir Ihaddaden, p. 19

- Baron Rodolphe d'ERLANGER: La musique arabe, Paris, Paul Geuthner, t.VI, 1959

- Petit Futé Algérie 2011, Jean-Paul Labourdette, Dominique Auzias, p. 119

- Des Louangeurs au Home Cinema en Algérie Par Hadj Miliani, p. 93

- Algérie, Dominique Auzias

- « Algérie », sur Blogspot.com (consulté le ).

- Du sang neuf au Ballet national d'Alger dans Le Figaro du 11 octobre 2010.

- «Nya» jusqu'à la folie dans Le Soir d'Algérie du 21 septembre 2010.

- L'Histoire romaine de l'Algérie, algerie-monde.com.

- L'Algérie. Histoire, conquête et colonisation, p. 417, Google books.

- Aimé Baldacci, Souvenirs d'un Français d'Algérie, p. 98, Google books.

- Note sur l'administration d'Alger. Frédéric-Gaétan marquis de La Rochefoucauld-Liancourt, p. 7, Google books.

- Algérie entre espoir et recul, ici.radio-canada.ca.

- Pierre Daum, « Les livres du mois : ’Algérie gourmande. Voyage culinaire dans la cuisine d’Ourida », Le Monde diplomatique, janvier 2017.

- « Pour que la cuisine algérienne n'ait plus de secret pour vous », sur Dziriya.net, .

- afrik.com, « Chrétiens d’Algérie : la mémoire d’une Algérie plurielle », (consulté le )

- (en) The World Factbook, « Algeria », CIA, (consulté le )

- (en)[PDF]Pew Forum on Religion & Public Life, « Mapping the Global Muslim Population », (consulté le ), p. 29

- (fr) - Article 2 de la constitution algérienne.

- « Fêtes nationales des États Membres », ONU.

- Les fêtes musulmanes étant célébrées selon les phénomènes locaux des différentes phases de la lune, les dates sont variables d'année en année.

- (en) - « Algérie 2006 - Jours fériés et fêtes légale », Q++ Studio Diary and Calendar Publishing System.

- Camps-Fabrer, Henriette, « Orfèvrerie kabyle et orfèvrerie aurasienne. Comparaisons entre deux techniques. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 24, no 1, , p. 87–109 (DOI 10.3406/remmm.1977.1421, lire en ligne, consulté le ).

- Camps-Fabrer, Henriette, « Problèmes posés par l'origine de l'orfèvrerie émaillée en Afrique du Nord », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 8, no 1, , p. 95–110 (DOI 10.3406/remmm.1970.1034, lire en ligne, consulté le ).

- « AlgerieInfo Presse Algerienne Journaux DZ : الصحف الجرائد الجزائرية », sur DZ Algérie Info (consulté le ).

- http://www.info-algerie.com/Presse-Journal.html

- algeriantourism.com

- « UNESCO - L’Ahellil du Gourara », sur Unesco.org (consulté le ).

- « UNESCO - Les rites et les savoir-faire artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen », sur Unesco.org (consulté le ).

- « UNESCO - Le pèlerinage annuel au mausolée de Sidi ‘Abd el-Qader Ben Mohammed dit « Sidi Cheikh » », sur unesco.org (consulté le ).

- « UNESCO - Le rituel et les cérémonies de la Sebeïba dans l'oasis de Djanet, Algérie », sur Unesco.org (consulté le ).

- « UNESCO - Le sbuâ, pèlerinage annuel à la zawiya Sidi El Hadj Belkacem, Gourara », sur Unesco.org (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Aspects de la culture algérienne : problèmes et perspectives, Centre culturel algérien, Paris, 1986, 178 p.

- Claude Briand-Ponsart (dir.), Identités et culture dans l'Algérie antique (actes du colloque, Université de Rouen, 16 et 17 mai 2003), Publications des Universités de Rouen et du Havre, Mont-Saint-Aignan, 2005, 504 p. (ISBN 2-87775-391-3)

- Jean Déjeux, Culture algérienne dans les textes, Office des Publications Universitaires, Alger, 1983 (2e éd.), 166 p.

- Collectif, L’Algérie histoire, société et culture, Casbah, 2000, 351 p. (ISBN 9961-64-189-2)

Discographie

- Gnawa de Mostaganem : rituels de la Layla et du Moussem (collec. Henri Lecomte), Iris Music, Paris ; Harmonia Mundi, Arles, 2000

- Algérie : le chaabi des grands maîtres, Institut du monde arabe, Paris ; Harmonia mundi, Arles, 2000

- Algérie : musique andalouse d'Alger, Institut du monde arabe, Paris ; Harmonia mundi, Arles, 2002

- Trésors de la musique algérienne, Institut du monde arabe, Paris ; Harmonia mundi, Arles, 2003

- Voie soufie, voix d'amour (Nassima), Institut du monde arabe, Paris ; Harmonia mundi, Arles, 2005

- Les chants de Taos Amrouche : chants berbères de Kabylie, Frémeaux & associés, Vincennes (Val-de-Marne) ; distrib. Socadisc, 2009 (5 CD)

Filmographie

- (ar)(fr) Vivre et écrire en Algérie, film de Dominique Rabourdin, (interviews de Boualem Sansal, El-Mahdi Acherchour, Mustapha Benfodil et al.), CNC, Paris, 2008, 79 min (DVD)

Articles connexes

Liens externes

- Information culturelle sur l'Algérie (Centre canadien d'apprentissage interculturel)

- Site des universités algériennes

- Site de l'Action culturelle algérienne

- Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels (Africa CIOFF), CIOFF