Superphénix

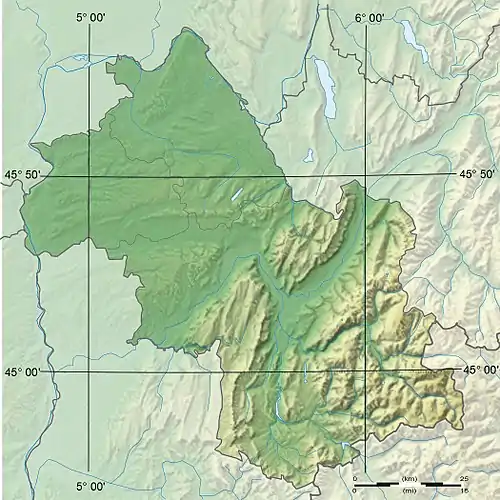

Superphénix (SPX) est un ancien réacteur nucléaire définitivement arrêté en 1997, situé dans l'ex-centrale nucléaire de Creys-Malville, en bordure du Rhône à 30 km en amont de la centrale nucléaire du Bugey.

| Superphénix | |

| |

| Type d'installation | |

|---|---|

| Domaine | Installation nucléaire |

| Type | Réacteur à neutrons rapides et à caloporteur sodium |

| Localisation | |

| Pays | France |

| Région | Rhône-Alpes |

| Département | Isère |

| Commune | Creys-Mépieu |

| Coordonnées | 45° 45′ 29″ nord, 5° 28′ 22″ est |

| Vie de l'installation | |

| Exploitant | NERSA (EDF, Enel, SBK) puis EDF depuis 1997 |

| N° INB | INB no 91 |

| Autorisée le | avril 1976 |

| Année de construction | 1976 |

| Date de mise en service | 1984 |

| Date de fermeture | 1997 (arrêt de la production d’électricité) |

| Coût | 8,7 milliards d'euros |

| Statut | INB en démantèlement |

| Production | |

| Production annuelle | 3,4 TWh (1997) |

| Production moyenne | 0,68 TWh/an |

| Production totale | 7,5 TWh |

Il était à l'origine un prototype de réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium faisant suite aux réacteurs nucléaires expérimentaux Phénix et Rapsodie. En 1994, un décret transforme Superphénix en réacteur de recherche et de démonstration, mais ce décret est annulé en 1997 par le Conseil d’État[1], malgré un facteur de charge de plus de 30 % en 1997 et un taux de disponibilité qui a atteint 95 % en 1996.

Le nom Superphénix provient de l'oiseau mythique Phénix qui renaît de ses cendres, comme le nouveau combustible nucléaire au plutonium provient des « cendres » du combustible usé[2].

Historique

Deux postulats ont mené les autorités françaises à la construction de Superphénix : l'anticipation d'une croissance soutenue des besoins énergétiques et les limites de l'extraction de l'uranium. Dans un tel scénario, seuls les réacteurs surgénérateurs (dont la filière à neutrons rapides) apparaissent durables.

La conception de Superphénix a été faite par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) pour disposer d'une technologie française après l'abandon de la filière graphite-gaz[3]. La construction de Superphénix implique la société industrielle française Novatome, active principalement dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides[4], qui réunit d'anciens agents de Technicatome et de l'ex-Groupement Atomique Atlantique Alsacienne[5], une entreprise issue de la filière française des réacteurs à l'Uranium naturel graphite gaz, abandonnée en 1969 au profit des réacteurs à eau pressurisée de conception américaine.

Superphénix a été l'objet de violentes controverses tout au long de son histoire, du conflit d'aménagement en amont de et pendant sa construction aux contestations qui se sont poursuivies durant son exploitation. Il a fait l'objet de graves problèmes de communication, alliant manque de transparence et désinformation, qui ont largement participé à la décision de son abandon[6].

1974 : création de la NERSA et enquête publique

Le 13 mai 1974 est publié un décret autorisant la création de la société NERSA (Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides SA) dont l’objet est la construction et l’exploitation de la centrale[7]. La NERSA est issue d'une collaboration internationale entre EDF (51 %), la société italienne Enel (33 %) et la société allemande Schneller Brüter Kernkraftwerksgesellschaft MBH ou SBK (16 %)[8]. À l'origine, un réacteur rapide refroidi au sodium devait être construit dans chaque pays partenaire : le surgénérateur de Kalkar en Allemagne et le Prova Elementi di Combustibile (PEC)) à Brasimone en Italie. Ces deux projets allemand et italien seront abandonnés peu après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

À l'automne 1974 est menée l'enquête publique pour la création de l'installation nucléaire de base de Superphénix (SPX)[8]. Le 23 octobre 1974, la presse régionale annonce au public ce projet. Le 2 mai 1975 à Bourgoin-Jallieu, deux associations écologistes (Mouvement Écologique Rhône-Alpes et Association de sauvegarde pour le site de Creys-Malville) saisissent en référé le tribunal pour interrompre les travaux déjà entrepris par EDF, invoquant la qualité de vie comme droit fondamental. Ce tribunal se déclare incompétent le 30 mai, déboutant les deux associations écologistes qui sont condamnées aux dépens[9].

En avril 1976, le Premier ministre français Jacques Chirac autorise la société NERSA à passer commande de Superphénix. La décision de la construction de Superphénix est prise sans passer par le canal de la Commission PEON, pourtant chargée d'orienter la production électrique d'origine nucléaire[3]. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, déclare alors « qu'avec ce type de réacteur et ses réserves en uranium, la France disposera d'autant d'énergie que l'Arabie saoudite avec tout son pétrole[10]. »

En 1977 sont signés le décret d’utilité publique (DUP) par le Premier ministre Raymond Barre et le décret d’autorisation de création (DAC) par le ministre de l’Industrie, René Monory.

1976-1977 : manifestations à Creys-Malville

Une première manifestation a lieu pendant l'été 1976 et permet d'entrer sur le site. Chassés par la police, des manifestants se réfugient dans le voisinage, où ils sont spontanément hébergés, pendant plusieurs jours, chez différents particuliers. Le , une nouvelle manifestation contre le projet se déroule à Creys-Malville. C'est l'une des plus importantes de l'histoire du mouvement antinucléaire français, avec 20 000 à 40 000 manifestants antinucléaires venus de toute la France et de quelques pays, notamment d'Allemagne. On y déplore la mort d'un manifestant de 31 ans, Vital Michalon (1946-1977), à la suite d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Il meurt des suites de lésions pulmonaires dues à l'explosion d'une grenade offensive[11].

1982 : attaque du chantier

Le , une attaque au lance-roquettes vise le chantier de la centrale nucléaire de Superphénix, sans faire de victimes[12], mais occasionne quelques dégâts matériels[13]. Les auteurs de l'attentat ne sont pas identifiés mais, en 2003, Chaïm Nissim, ancien député écologiste de Genève, affirme en être l'auteur et s'être procuré l'arme auprès du groupe du terroriste Carlos via les Cellules communistes combattantes (CCC)[14].

1984 : mise en service

Le remplissage en sodium du réacteur de la centrale nucléaire de Creys-Malville est effectué en 1984. La centrale est mise en service en 1985 et couplée au réseau électrique le 15 janvier 1986[15]. Selon les données de l'AIEA, elle produit 0,928 TWh en 1986 puis 0,812 TWh en 1987[16], soit un facteur de charge de 8 %.

1987 : premier incident

Le 8 mars 1987 se produit une fuite de 20 tonnes de sodium liquide dans le barillet de stockage du combustible nucléaire[17]. Ce barillet est une cuve cylindrique où on laisse refroidir le combustible usagé un certain temps, en attente de transfert soit vers le cœur soit vers l’extérieur[18]. Cette fuite était due à un acier mal choisi, ce qui entraîna la fissuration de zones soudées et une fuite de sodium, un incident classé au niveau 2 de l’échelle INES[6]. Le , le ministre de l’Industrie Alain Madelin décide d'arrêter le réacteur.

1989-1990 : redémarrage et nouvelles manifestations

Le redémarrage du réacteur est autorisé le 12 janvier 1989 par un décret du Premier ministre Michel Rocard[15]. Selon les données de l'AIEA, la centrale produit alors 1,756 TWh en 1989 puis 0,588 TWh en 1990[16], soit un facteur de charge moyen de 11 %.

En 1989, le Comité européen contre Superphénix s'est constitué, regroupant des dizaines d'associations et organisations de plusieurs pays européens dont la France, la Suisse, l'Italie. Le 26 avril 1990, des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes de France, de Suisse et d'Italie sur le thème « Tchernobyl 4 ans après, Malville aujourd'hui »[17].

Le 1er septembre 1990, le départ d'une marche antinucléaire et pacifiste a lieu devant Superphénix. Cette marche, appelée Pèlerinage International pour la Paix, a duré un mois et demi, a regroupé 70 personnes de 12 pays différents et s'est terminée aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le 15 octobre 1990[19].

1990 : deux incidents

Alors que le réacteur était à nouveau à l'arrêt depuis le 7 septembre 1989, survient un deuxième incident de niveau 2 le 29 avril 1990. Une fuite de sodium sur un des quatre circuits primaires principaux impose la vidange immédiate de tout le sodium du circuit incriminé (400 tonnes). En effet, le sodium doit être maintenu pur en toutes circonstances pour éviter, en particulier, que des impuretés (oxydes, hydrures, particules métalliques...) ne viennent boucher le circuit de refroidissement[20]. La purification corrélative du sodium prendra 8 mois[6].

Le , une partie du toit de la salle des turbines s'est écroulée sous le poids de 80 cm de neige, nécessitant de reconstruire la superstructure de la moitié du bâtiment. Le réacteur était arrêté, ce jour-là. Le bâtiment de l'alternateur et le réacteur sont séparés, il n'aurait donc pas pu y avoir de conséquences graves selon les porte-parole d'EDF[21].

1992 : rapport Curien sur la contribution que pourrait apporter Superphénix à l'incinération des déchets

En juin 1992, bien que cela ne soit pas juridiquement nécessaire, le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, subordonne le redémarrage de Superphénix, à la réalisation d’une nouvelle enquête publique et à l’étude par Hubert Curien de la contribution que pourrait apporter Superphénix à l’incinération des déchets radioactifs. Cette étude répond par l'affirmative à la question posée le 17 décembre 1992 et l’enquête publique, réalisée de mars à juin 1993, donne un avis favorable au redémarrage[6].

1994 : changement de mission

Le 19 janvier 1994, le quotidien Le Monde titre « Après trois ans et demi d'arrêt du surgénérateur, les autorités de sûreté proposent un redémarrage de Superphénix sous conditions »[22].

Le 22 février 1994, le premier ministre annonce que la mission initiale de Superphénix — produire de l'électricité — est modifiée par la parution d'un décret. Superphénix devient un simple « laboratoire de recherche et de démonstration » afin de le reconvertir en incinérateur de déchets radioactifs[23] - [24], la production d'électricité n'est plus une priorité[25].

Le 9 avril 1994, une marche Malville-Matignon contre Superphénix réunit les Européens contre Superphénix, le Comité Malville, Contratom (Suisse), la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, Greenpeace, le Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, WWF et plus de 250 associations de France, de Suisse, d'Italie et d'Allemagne. Des militants ont distribué de faux billets de 100 francs sur lesquels on lit, d’un côté « Super-Phénix coûte 100 francs toutes les cinq secondes » et de l’autre « Ne pourrions-nous rien faire de mieux de cet argent ? ». La Banque de France porte plainte pour fausse monnaie[26].

Fin 1994 a lieu un nouvel incident, classé au niveau zéro de l’échelle INES[27] : une fuite d’argon dans un échangeur de chaleur sodium-sodium placé à l’intérieur de la cuve du réacteur lui-même. La remise en état dure sept mois[6].

1995 : redémarrage et bataille juridique

Superphénix redémarre en septembre 1995. Ce démarrage est l'occasion d'un vigoureux bras de fer entre le ministre de l'Environnement Corinne Lepage et le ministre de l'Industrie Franck Borotra : en raison d'irrégularités juridiques, Corinne Lepage refuse de signer le décret d'autorisation de redémarrage du réacteur et menace implicitement le Premier ministre Alain Juppé de démissionner[24]. Par ailleurs, elle a été l'avocat de la République et Canton de Genève dans leur démarches juridiques visant la fermeture du super-réacteur. Le réacteur connait alors de nombreuses difficultés techniques, et selon les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la production électrique de la centrale est restée nulle durant l'année 1995[16].

L'année 1996 est la meilleure année de production électrique de la centrale, avec une production de 3,392 TWh (soit un facteur de charge de 31 %), et avec un taux de disponibilité de 95 % hors arrêts programmés[6]. En décembre 1996 commence un arrêt programmé de six mois pour une visite décennale des générateurs de vapeur[28], arrêt qui s’avérera définitif[6].

1997-1998 : décision d'arrêt définitif

À l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle, les Verts réclament l'arrêt et le démantèlement de Superphénix[29].

En février 1997, alors que le surgénérateur est toujours à l'arrêt, le Conseil d'État annule le décret d'autorisation de redémarrage de Superphénix pris en 1994, au motif que la nouvelle mission confiée à Superphénix (réacteur de recherche et de démonstration) doit justifier d'une nouvelle enquête publique[30].

La Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale constate, en avril 1997, que « l'arrêt immédiat du réacteur est, en tout état de cause, plus coûteux que la poursuite de l'activité même grevée d'un faible taux de disponibilité de l'infrastructure ». En outre, le rapport du Sénat conclut, sur bilan de la Cour des comptes, qu'« au total, compte tenu des hypothèses d'EDF, retarder l'arrêt de l'exploitation de la centrale jusqu'à la fin de la convention entre les partenaires dans NERSA, soit fin 2000, aurait probablement été globalement neutre sur le plan financier »[31].

Le 19 juin 1997, Lionel Jospin, Premier ministre de la République française, annonce : « Superphénix sera abandonné »[32]. En juillet 1997, à la suite de la décision de fermeture de Superphénix, les Européens contre Superphénix disparaissent et créent le Réseau Sortir du nucléaire[18].

Le Sénat estime le surcoût de la centrale dans un rapport établi en 1998 :

« Le coût de construction et de fonctionnement de Superphénix a dépassé les estimations initiales. Dans son rapport de janvier 1997, la Cour des Comptes l'a évalué à 60 milliards de francs répartis entre les partenaires du consortium européen NERSA43(*) à concurrence de 51 % pour EDF, 33 % pour l'électricien italien Enel et 16 % pour le consortium SBK, qui regroupe les électriciens allemands RWE, néerlandais SEP et belge Electrabel. En réalité, compte tenu de la valeur de l'électricité fournie au réseau par le réacteur, les dépenses s'élèveraient, selon elle, à 40,5 milliards de francs[30]. »

Le , l'arrêt définitif du réacteur est acté par décret[33]. Parmi les raisons invoquées est mentionné le faible prix de l'uranium, qui ne justifierait plus les investissements dans cette filière. Selon Le Point, « les raisons invoquées à l’époque – coût prohibitif, échec industriel – seront toutes démenties par une série de rapports, confirmant le caractère strictement politique de la décision. »[34]

Les frais de dédommagement des actionnaires étrangers de NERSA (la société italienne Enel et la société allemande SBK), déboutée par la décision du gouvernement français, ont été compensés par des fournitures de courant d'EDF à ces partenaires étrangers entre 1996 et 2000[35].

Le 6 octobre 2000 est prononcée la dissolution de la société anonyme dénommée Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides SA (NERSA)[36].

Le 1er décembre 2015, Areva annonce avoir obtenu le contrat de démantèlement des équipements internes de la cuve du réacteur Superphénix d'ici 2024[37].

Principe de fonctionnement

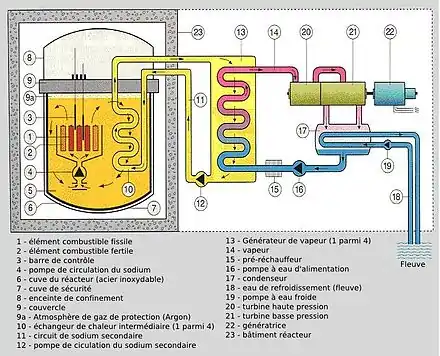

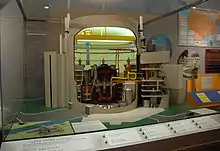

Le réacteur à neutrons rapides Superphénix était conçu pour développer une puissance comparable à celle d'une tranche d'une centrale nucléaire classique ou de deux centrales thermiques de forte puissance : 3 000 MW thermiques et 1 240 MW électriques, soit un rendement brut de 41,3 %. Le combustible préférentiel du réacteur est le plutonium 239, mais on pouvait également utiliser du MOX (plutonium sur support d'uranium appauvri) issu du retraitement du combustible usé.

Le principe de fonctionnement de Superphénix est celui d'un réacteur à fission nucléaire utilisant des neutrons rapides (sans modérateur) et utilisant du sodium liquide comme caloporteur dans son circuit de refroidissement primaire. Chaque fission de noyau lourd dégage à peu près 200 MeV. Par conséquent, 1 g de combustible fournit environ 22,4 MWh d'énergie thermique. Pour un fonctionnement à pleine puissance (3 GW) 300 jours par an (soit un facteur de charge de 82 %), la consommation annuelle de Superphénix aurait donc été d'environ 960 kg de plutonium. Ce chiffre peut être mis en relation avec les 27 tonnes d'uranium enrichi d'un réacteur à eau pressurisée.

Le combustible nucléaire mixte uranium-plutonium nécessaire à Superphénix est fabriqué dans l'Atelier de technologie du plutonium de Cadarache.

La fission du combustible, induite par un flux neutronique, dégage de l'énergie en même temps que des neutrons, dont une partie induira à nouveau des fissions, entretenant ainsi la réaction en chaîne. D'autre part, certains neutrons participent à la transmutation de l'uranium 238 en plutonium 239, lequel est aussi fissile.

La chaleur produite dans le réacteur Superphénix était évacuée avec du sodium liquide (à 550 °C). En effet, il fallait à la fois que le matériau soit un caloporteur efficace (comme l'eau) et qu'il ne ralentisse pas les neutrons (contrairement à l'eau). Ce premier circuit (primaire) de sodium échangeait la chaleur avec un circuit secondaire de sodium, puis avec un circuit tertiaire à eau, laquelle entraînait les turbines de l'alternateur après vaporisation.

Le circuit de refroidissement de Superphénix était de type piscine (pool reactor) : le sodium du circuit primaire, potentiellement radioactif, était confiné à l'intérieur de la cuve et un échangeur intermédiaire permettait l'échange de chaleur avec le circuit secondaire de refroidissement de sodium. Ceci constituait une innovation technologique majeure par rapport au système notamment utilisé sur Rapsodie et les surgénérateurs américains : le refroidissement par boucles (loop reactor) où plusieurs boucles de sodium (deux dans le cas de Rapsodie et jusqu'à six pour certains réacteurs) permettaient l'échange entre circuit primaire et circuit secondaire, le sodium primaire radioactif n'étant alors pas confiné à l'intérieur de la cuve.

Bilan neutronique d'un réacteur à eau pressurisée

On suppose que le seul matériau fissile est l'uranium 235. Les nombres indiqués sont des ordres de grandeur. 100 fissions d'uranium 235 libèrent en moyenne 250 neutrons, qui donnent lieu aux réactions suivantes :

- 100 neutrons provoquent 100 nouvelles fissions, entretenant ainsi la réaction en chaîne, et consommant 100 noyaux du matériau fissile,

- 70 neutrons subissent des captures fertiles par 70 noyaux du matériau fertile uranium 238, les transformant en autant de noyaux fissiles de plutonium 239,

- 75 neutrons subissent des captures stériles, soit par des noyaux fissiles (30 neutrons), soit par des noyaux du réfrigérant, des structures du cœur, des éléments de contrôle ou des produits de fission,

- 5 neutrons fuient hors du cœur (pour être capturés par des protections neutroniques).

Bilan neutronique de Superphénix

Pour le bilan neutronique du réacteur, on suppose que le seul matériau fissile est le plutonium 239. 100 fissions de 239Pu libèrent en moyenne près de 300 neutrons. Ces neutrons vont subir les réactions suivantes :

- 100 neutrons provoquent 100 nouvelles fissions, entretenant la réaction en chaîne et consommant 100 noyaux fissiles de 239Pu,

- 100 neutrons subissent, dans le cœur même du réacteur, une capture fertile par 100 noyaux de 238U, les transformant en autant de noyaux fissiles de 239Pu,

- 40 neutrons subissent une capture stérile, soit par des noyaux fissiles (20 neutrons[38]), soit par des noyaux du réfrigérant, des structures, des éléments de contrôle ou des produits de fission,

- 60 neutrons fuient hors du cœur proprement dit, où ils subissent pour l'essentiel (50 neutrons) une capture fertile par 50 noyaux de 238U, les transformant en autant de noyaux de 239Pu ; les autres neutrons (10) subissent une capture stérile, soit dans les couvertures, soit dans les protections neutroniques.

Comparaison des bilans

Calculons dans les deux cas le taux de régénération TR, soit par définition le rapport du nombre de noyaux fissiles produits par capture fertile au nombre de noyaux fissiles détruits par fission et capture stérile.

- , il ne faut pas oublier les 30 noyaux fissiles détruits (convertis en noyaux non fissiles) par capture stérile et donc perdus pour le bilan de régénération,

- , où on ne prend en compte que la régénération dans le cœur,

- , où on prend en compte la régénération dans le cœur et dans les couvertures.

On voit donc qu'un réacteur tel que Superphénix est surgénérateur grâce à la présence de couvertures. À l'inverse, entourer un REP de couvertures ne servirait à rien, étant donné le faible nombre de neutrons qui fuient hors du cœur.

Superphénix était prévu pour produire plus de plutonium qu'il n'en consomme, c'est ce qui s'appelle la surgénération. Cette propriété est due au bilan neutronique expliqué ci-dessus (le taux de régénération est supérieur à 1). Des recherches ont été réalisées sur Superphénix pour expérimenter un tel réacteur surgénérateur. Ces recherches se sont portées principalement sur la neutronique, et en particulier sur un examen détaillé du bilan de neutrons dans le réacteur. Ces recherches ont été partiellement interrompues par la fermeture de Superphénix, mais elles se poursuivent dans le cadre du Forum International Génération IV.

Bilan

Bilan de la production

La production électrique du réacteur à neutrons rapides français Superphénix est restée beaucoup plus faible que si le réacteur avait fonctionné à pleine puissance.

Pour un fonctionnement à pleine puissance (1 240 MW) pendant 365 jours, la production annuelle maximale théorique (sans tenir compte des arrêts et baisses de charge programmés) serait de 10,86 TWh, soit environ 120 TWh pour la période de 1985 à 1996. Or, la production d'électricité totale sur cette période de fonctionnement a atteint 8,2 TWh selon Wise-Paris[39], ou 8 TWh selon le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale française, ce qui représente un facteur de charge moyen sur cette période, de 6,7 à 6,8 %. Néanmoins en 1996, lorsque les défauts de jeunesse ont été surmontés, la production de la centrale a atteint 3,5 TWh (soit un facteur de charge de 32,2 %), avec un taux de disponibilité (hors arrêts programmés) de 95 %[40].

Bilan financier

Le prix de la construction est évalué à 26 milliards de francs pour une prévision initiale de 4 milliards[41]. Si l'on ajoute l'entretien, Superphénix a coûté, au total, 12 milliards d'euros (actualisé en 2010) jusqu'à son arrêt définitif en 1997 selon la Cour des Comptes[42]. Pour faire le bilan, il faut aussi ajouter le prix de son démantèlement, qui est estimé à 16,5 milliards de francs français (2,5 milliards d'euros). Au bout du compte, l'expérience industrielle a été jugée coûteuse, la possibilité d'une exploitation industrielle « normale » étant contestée[43].

| Taux de disponibilité | 35 % | 46 % | 60 % |

|---|---|---|---|

| Produits d’exploitation théorique du 1/1/95 au 31/12/2000 | 5,3 | 7,0 | 9,0 |

Charges

|

34,4 7,0 |

34,4 7,0 |

34,4 7,0 |

| Solde | -63,5 | -61,8 | -59,8 |

Selon le rapport de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, en , la relance de Superphénix était donc économiquement viable.

Le rapport de l'Assemblée nationale de 1998 ne partage pas l'avis de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, et conclut à un coût du kilowattheure non compétitif dès la phase de conception du réacteur, tout en remarquant que personne ne conteste l'avis de la Cour des Comptes selon lequel « le bilan de l’expérience de la surgénération apparaît aujourd’hui défavorable dans tous les cas sur le plan financier »[6].

Image de la France

L'image de l'industrie française à l'international a été fortement dégradée par le projet Superphénix. Selon le rapport de l'Assemblée nationale de 1998, la France apparaissait isolée sur une filière qui semblait abandonnée par de nombreux pays[6].

Les hasards du calendrier ont voulu que la catastrophe de Tchernobyl se produise au même moment (avril 1986) que la mise en service de Superphénix. Le manque de transparence et les erreurs de communication, en France, sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ont entraîné une certaine méfiance de l'opinion publique sur la sûreté nucléaire, qui a pu se reporter sur la filière émergente des réacteurs à neutrons rapides (RNR), dont la conception est pourtant très différente de celle du RBMK soviétique.

La responsabilité sociétale des constructeurs et des exploitants du réacteur a été discutée via des informations diffusées par des réseaux anti-nucléaires internationaux (Greenpeace), nationaux (Réseau sortir du nucléaire), et locaux (Associations loi 1901, Comité Malville...). Aujourd'hui, Internet permet à beaucoup d'organisations de communiquer facilement sur cette affaire.

Pourtant, de nombreux experts ayant participé au forum Génération IV s'accordent à penser que les réacteurs à neutrons rapides ont un niveau de sûreté équivalent à celui d'un réacteur à eau pressurisée. Il s'agit, d'ailleurs, d'une des filières retenues par le forum Génération IV pour les futurs réacteurs nucléaires civils[44].

Impact sur l'opinion publique en France

Les conséquences ont été graves aussi du point de vue de l'impact sur l'opinion publique tout au long du projet en France :

- prévisions trop alarmistes sur le prix de l'uranium, démenties par les faits ;

- promotion d'une filière à la hussarde, processus de décision sans véritable débat ;

- communication insuffisante ;

- tergiversations administratives et fluctuations sur le rôle attribué au réacteur[6].

Retour d'expérience sur la filière à neutrons rapides

L'exploitation de Superphénix a été soigneusement consignée par des experts en ingénierie des connaissances, dans des systèmes d'intelligence collective.

Les compétences européennes dans la filière industrielle des réacteurs à neutrons rapides ont globalement été conservées, mais elles ont été largement exploitées par d'autres puissances économiques, habiles pour récupérer l'expérience industrielle des autres et créer des réseaux de connaissances : le Japon (Monju), puis les États-Unis qui, après avoir arrêté le réacteur de Clinch River, se sont orientés vers des recherches sur la fermeture du cycle nucléaire. Les recherches sur les réacteurs de génération IV en témoignent.

Débat sur Superphénix

Superphénix a été au centre d'une vive controverse, ses défenseurs argumentant sur son intérêt, les militants antinucléaires exposant des craintes contre lui. Après la lutte des écologistes Les Verts contre Superphénix depuis sa planification et construction, un réseau national appelé Sortir du nucléaire a été formé à sa fermeture en 1997, rassemblant à cette époque plusieurs centaines d'organismes : comités locaux, associations écologiques, mouvements de citoyens et partis.

Le débat a eu lieu aussi en Suisse, située à moins de 100 km du site de Creys-Malville[45]

Risques d'accident et sécurité

La centrale contient cinq tonnes de plutonium et 5 000 tonnes de sodium liquide, qui s'enflamme spontanément au contact de l'air quand il est très chaud, et explose au contact de l'eau en produisant de l'hydrogène quand il est en quantité très inférieure à l'eau (ce qui n'est pas le cas dans ce type de réacteur). Par ailleurs, on ne sait toujours pas comment éteindre un feu de plus de quelques centaines de kilogrammes de sodium. Cependant « en brûlant, le sodium liquide forme à sa surface une croûte qui empêche l'incendie de se développer en profondeur et limite le rayonnement de chaleur » ce qui permet de l'approcher et de le combattre, contrairement à un feu d'hydrocarbures, par exemple[46].

En 1976, un ancien ingénieur d'EDF, J.-P. Pharabod, déclare qu’« il n'est pas déraisonnable de penser qu'un grave accident survenant à Superphénix pourrait tuer plus d'un million de personnes »[47] - [48].

Un problème pour la sécurité est l'augmentation de la viscosité du fluide caloporteur (le sodium liquide) en cas de pollution mal maîtrisée.

Intérêt de la surgénération

Dans les années 1970 et 1980, on prévoyait que le prix de l'uranium allait fortement augmenter, et rendrait de la sorte les surgénérateurs, peu consommateurs de cette ressource, rentables économiquement. Ces prévisions se sont révélées trop pessimistes pour trois raisons :

- les politiques de maîtrise des dépenses énergétiques au lendemain des crises pétrolières ont permis de limiter la consommation d'électricité ;

- la quantité et la teneur des gisements d'uranium économiquement exploitables ont été sous-estimées ;

- les stocks d'uranium militaire constitués dans le contexte de la guerre froide ont été convertis en stocks civils et utilisés dans les réacteurs nucléaires[49].

On constate néanmoins, depuis 2005, une tendance à la hausse du prix de l'uranium, due au fait que les stocks ont diminué et que la production d'uranium augmente peu. C'est la raison pour laquelle, selon les industriels du nucléaire, la surgénération représente toujours une solution au problème de la pénurie d'uranium. En effet, les réserves d'uranium (au niveau de consommation actuel) sont estimées à environ 70 ans[49]. Néanmoins, ce chiffre ne concerne que l'uranium au prix du marché actuel (80 $ par kg). D'autres gisements existent (phosphates, eau de mer), les coûts d'extraction sont plus élevés (respectivement 150 et 350 $) mais la ressource est très importante, de l'ordre de 4 milliards de tonnes[50]. Le bilan énergétique de l'extraction de l'uranium marin est positif d'un facteur 30 minimum[51]. Ces ressources limitent fortement l'intérêt de développer une filière à neutrons rapides, sauf dans une configuration d'incinérateur de déchet de centrales classiques.

L'énergie des neutrons rapides, contrairement aux réacteurs à eau pressurisée, permet de transformer non seulement tous les atomes lourds initiaux, mais aussi ceux, à vie longue, engendrés par la réaction : neptunium, plutonium, américium, curium, etc. De plus, un réacteur de ce type peut être utilisé en surgénération pour optimiser le rendement matière (l'uranium naturel est peu à peu transformé en plutonium qui est brûlé à son tour) ou en sous-génération, auquel cas il brûle des excès de matière fissile et permet, notamment, d'éliminer le plutonium militaire.

Enfin, un réacteur à neutrons rapides pourrait accélérer la transmutation de produits de fission à vie longue en produits à vie plus courte et, donc, contribuer à réduire la toxicité à terme de ces déchets. De telles études étaient menées à Superphénix et sont poursuivies sur le réacteur Phénix, en accord avec la loi Bataille.

Les difficultés rencontrées par Superphénix, surtout pour raisons administratives, et finalement son arrêt, n'obèrent pas l'intérêt des surgénérateurs comme solution durable pour l'industrie nucléaire. Jean-Marc Jancovici voit dans la surgénération une solution d'avenir pour résoudre les problèmes liés à la pénurie prévisible d'énergies fossiles et au réchauffement climatique[52].

Connaissances techniques développées

Superphénix a permis au CEA et à EDF de développer des techniques pointues. Des données technologiques ont été collectées, notamment quant au caloporteur : le sodium liquide. Ces connaissances seront mises à profit pour le développement du réacteur prototype de 600 MWe ASTRID. En effet, le réacteur à neutrons rapides et caloporteur sodium est une des filières préconisées par le Forum International Génération IV, qui regroupe 12 des grandes puissances du nucléaire civil : Argentine, Brésil, Canada, France, Japon, Corée du Sud, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Chine, Russie et Euratom[53].

En août 2019, il est annoncé que le projet ASTRID, qui a coûté 738 millions d’euros, est abandonné par le CEA, qui le remet « à la deuxième moitié du siècle »[54] - [55].

Décisions de construction / fermeture

Selon les opposants, le démantèlement de Superphénix a été décidé sans consultation publique, tout comme sa construction. Ses promoteurs soulignent au contraire que l'abandon de Superphénix a été décidé par un arrêté ministériel[43] , tandis que sa construction avait été décidée par une loi.

Selon un rapport de la commission d'enquête de la politique énergétique de la France établi par le Sénat, l'arrêt de Superphénix est une décision grave[30] car :

- sans concertation avec ni le Parlement, ni la société exploitante ni ses partenaires étrangers ni les collectivités locales ;

- sans fondement autre qu'électoraliste (à la suite d'un accord entre le parti politique les Verts et le gouvernement socialiste), la sûreté de Superphénix n'ayant été remise en cause, l'argument financier ne pouvant justifier un arrêt prématuré ;

- une décision coûteuse pour EDF, qui, en plus de devoir supporter seule l'arrêt de Superphénix, doit dédommager ses partenaires et rester compétitive.

Analyse des causes de l'échec

D'après Robert Bell, professeur au Brooklyn College, une des causes de l'échec du projet Superphénix est le fait que les contrôles ont été insuffisants, les promoteurs du projet étant également ceux qui devaient le contrôler : à l'époque de la construction, le Service central de sûreté des installations nucléaires (SCSIN) était une petite structure dépendante du ministère de l'Industrie et tirait ses informations du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) qui promouvait Superphénix[56]. Ce lien de dépendance entre contrôleurs et contrôlés n'a changé qu'en 1990, mais il était alors trop tard.

Démantèlement

La centrale a été arrêtée définitivement en décembre 1996. Après l'annonce du démantèlement en 1997, le débat public s'avère intense dans la presse locale jusqu'en 2000. Depuis lors, la presse locale se fait l'écho uniquement des composantes techniques du chantier[57].

En 2007, les travaux de démantèlement étaient prévus pour durer jusqu'en 2027[58]. À cette date, les quatorze tonnes de plutonium et les trente-huit mille blocs de béton au sodium seraient encore conservés sur le site[13].

Sur le chantier de démantèlement du réacteur, 400 personnes travaillent quotidiennement à proximité de substances à risque (matériaux irradiés, sodium). Depuis 2005, la réalisation des travaux de démantèlement a été confiée à un centre d'ingénierie nucléaire d'EDF : le Centre d'ingénierie de déconstruction et environnement (CIDEN)[59].

Lors de plusieurs inspections menées en 2012 et 2013, l'Autorité de sûreté nucléaire met en évidence que le personnel n'est pas formé aux situations d'urgence et que l'organisation interne ne permet pas l’intervention efficace des secours[59].

En septembre 2014, à la suite d'une plainte du Réseau Sortir du nucléaire, le parquet de Bourgoin-Jallieu décide d’engager des poursuites à l’encontre d’EDF et du CIDEN pour négligences[60]

En novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu reconnaît EDF coupable de ne pas avoir renforcé les moyens de gestion des situations d’urgence sur le site de Creys-Malville[61].

Finalement, par une décision CODEP-CLG-2015-050250 du président de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2015[62], EDF a été autorisée à engager les opérations de traitement du sodium résiduel présent dans la cuve du réacteur après sa vidange. L'évacuation du sodium a été achevée fin 2018 et le découpage de la cuve va commencer[63].

Entre 2010 et 2014, les 6 000 m3 de sodium de la cuve et du circuit secondaire ont été transformés en soude faiblement radioactive avant d’être mélangés avec du ciment pour former des blocs de béton : 37 000 blocs, soit 70 000 m3. Ces blocs sont entreposés sur le site, en attendant leur transfert vers un des centres de stockage adaptés de l’ANDRA. En parallèle, depuis 2009, s'est déroulé le démantèlement des équipements nucléaires : les gros composants, soit les quatre pompes primaires, les huit échangeurs intermédiaires et les quatre pompes secondaires, sont progressivement retirés, traités, découpés et évacués. Désormais, tout est prêt pour l’étape la plus importante, la découpe de la cuve, qui est la plus grande du monde. Le premier bouchon dit "bouchon couvercle cœur" a été retiré courant 2019[64] et en 2021 l'ASN a donné son accord pour la poursuite des opérations de démantèlement[65]. Une fois la cuve démantelée, le chantier continuera avec la déconstruction des bâtiments, et le démantèlement des générateurs de vapeur jusqu’à l’assainissement des terrains à l’horizon 2030[66].

Notes et références

- « La France nucléaire : matières et sites »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), par Mary Byrd Davis

- Georges Charpak, Richard L. Garwin, Venance Journé, De Tchernobyl en tchernobyls, (lire en ligne sur Google Livres), p. 159.

- La controverse de Superphénix : le point de vue d'un moraliste, par Bertrand Heriard Dubreuil, le 31 juillet 1999, sur le site du Centre Éthique Technique et Société (CETS) du groupe ICAM.

- « Encyclopédie Larousse en ligne - Novatome », sur larousse.fr (consulté le ).

- L'équipe chargée de la réalisation de Super-Phénix refuse les conditions de son transfert dans le secteur privé, lemonde.fr, 25 février 1977

- Christian Bataille, Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides, Assemblée nationale, le 25 juin 1998.

- Nersa, BnF, consulté le 26 janvier 2020

- « Faut-il redémarrer SuperPhenix ? », Conseil Mondial des Travailleurs du Nucléaire.

- Aujourd'hui Malville, demain la France, La Pensée sauvage, , p. 7

- Le lourd dossier Superphénix, par l'Association des écologistes pour le nucléaire (AEPN).

- « Le précédent de Creys-Malville, en 1977 », Le Monde, (lire en ligne)

- "J’ai tiré au bazooka sur Creys-Malville", par Chaïm Nissim, sur Transfert.net le 9 mai 2003

- Christine Bergé, philosophe et anthropologue des techniques, « Superphénix, des braises sous la cendre », Le Monde diplomatique, avril 2011.

- Chaïm Nissim, « L’Amour et le monstre. Des roquettes contre Creys-Malville », Favre, Lausanne-Paris, 2004.

- [PDF]Superphénix dans la presse quotidienne régionale - Institut d’Études Politiques de Lyon – septembre 2006

- « http://www.iaea/org/pris »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Superphénix, l'expérimentation nucléaire en question, par Raymond Avrillier, publié dans Stratégies Energétiques, Biosphère & Société (SEBES), en novembre 1990

- Superphénix : L'arrêt d'un surgénérateur trop en avance sur son temps, par Eric Souffleux sur generationsfutures.net - 29 janvier 2006

- André Larivière ; préf. de Michel Bernard, Les carnets d'un militant : 1986-1997 : Marches pour la paix, Montréal, Ecosociété, 1997, 253 p.

- Superphénix encore en panne, La Gazette nucléaire no 109/110, 8 août 1990.

- Les surgénérateurs - chronologie des évenements, par Mathias Goldstein du Comité Stop Nogent-sur-Seine

- « Après trois ans et demi d'arrêt du surgénérateur Les autorités de sûreté proposent un redémarrage de Superphénix sous conditions », Le Monde, 19 janvier 1994.

- Communiqué des services du Premier ministre, en date du 22 février 1994, sur les conditions de la remise en activité de Superphénix, qui deviendra un réacteur consacré à la recherche et à la démonstration., vie-publique, 22 février 1994

- Michèle Rivasi et Hélène Crié, Ce nucléaire qu'on nous cache, Éditions Albin Michel, 1998.

- Jean Besson, Projet de finances pour 1998 adopté par l'assemblée nationale, Sénat.

- Interpellation publique et stratégies non-violentes, Mouvement pour une alternative non-violente, janvier 1994.

- Rapport d'activité 1994 de la DSIN, ASN (consulté le 20 septembre 2021), page 8.

- La mise à mort de Superphénix : une exécution sans jugement, par Georges Vendryes, La jaune et la rouge, mai 2012

- Le JDD, « PS-Verts, une histoire atomique », sur lejdd.fr (consulté le )

- Rapport du Sénat sur la politique énergétique de la France établi en 1998 par Henri Revol : il était une fois… Superphénix

- « Politique énergétique de la France », sur www.senat.fr (consulté le )

- « L'énergie nucléaire en Europe : union ou confusion ? », sur www.senat.fr (consulté le )

- Dossier de presse 2020 - Le site nucléaire de Creys-Malville - Déconstruction du réacteur superphénix, edf, consulté le 26 août 2022

- Géraldine Woessner, Électricité : enquête sur une débâcle, lepoint.fr, 26 octobre 2022

- Quelques remarques concernant la justification de Mr Jospin de l'abandon de Superphénix, par Michel Lung, de l'Association des Écologistes Pour le Nucléaire (AEPN)

- Décret no 2000-980 du 6 octobre 2000 autorisant la dissolution de la société anonyme dénommée Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides SA (NERSA)

- « Areva emporte un contrat de démantèlement sur le réacteur Superphénix (Isère) », sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Le taux de captures stériles dans le Pu 239 est assez élevé : Les noyaux fissiles, sur laradioactivite.com, EDP Sciences et IN2P3.

- « Production électrique du réacteur à neutrons rapides français Superphénix », sur Wise-Paris, (consulté le ).

- Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides, Assemblée nationale, chapitre II 4. « La période finale d’exploitation » (consulté le 25 janvier 2020).

- « Surgénérateur de Creys Malville: quel démantèlement ? », sur blogs.nouvelobs.com, (consulté le ).

- « Les coûts de la filière électronucléaire - Rapport public thématique de la Cour des Comptes » [PDF], sur https://www.ccomptes.fr/, (consulté le ).

- Rapport de la Cour des comptes « Copie archivée » (version du 24 juin 2018 sur Internet Archive).

- Forum International Génération IV : (en) Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR) system features

- Jacques Neirynck et Alex Décotte, Et Malville explosa, 1988, suivi d'une version révisée publiée, Les cendres de Superphénix, août 1997.

- Collectif, Le nucléaire expliqué par des physiciens, EDP Sciences, 2002, page 111.

- Science et Vie, no 703, avril 1976.

- Une anthropologue à Creys‐Malville Superphénix, des braises sous la cendre, unige, 2010.

- « Impact des cours de l'uranium sur les prix de l'électricité »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Énergie et Environnement, 18 juillet 2008

- Les réserves d’uranium sont-elles suffisantes ? , Alternatives, Areva, no 13, 1er trimestre 2007.

- Uranium de l’eau de mer : savoir faire un EOREI, energie.gouv.fr le 20 octobre 2011

- Jean-Marc Jancovici, L'avenir climatique, page 250.

- (en) Generation IV International Forum (GIF) membership

- « Nucléaire : la France abandonne la quatrième génération de réacteurs », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Stéphane Foucart, « La décision française d’abandonner le réacteur nucléaire Astrid est critiquable », Le Monde, (lire en ligne).

- Les péchés capitaux de la haute technologie, Robert Bell, Seuil, 1998 p. 19

- Romain J. Garcier et Yves-François Le Lay, « Déconstruire Superphénix », sur espacestemps.net, (consulté le ).

- « Déconstruction de Superphénix, où en est-on ? » Gazette nucléaire, no 235/236, février 2007.

- « Démantèlement de Superphénix à Creys-Malville : EDF à la barre pour négligences » - France 3 Alpes, 3 septembre 2014.

- « Superphénix : EDF condamnée mais dispensée de peine », Place Gre'net, 6 novembre 2014.

- « France-EDF condamné pour non-respect d'une injonction de l'ASN », sur fr.reuters.com, (consulté le ).

- https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-individuelles/Decision-CODEP-CLG-2015-050250-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2015 Décision du président de l'ASN en 2015

- Démantèlement de Superphénix : le découpage de la cuve va bientôt démarrer, France Info

- « Creys-Malville : le démantèlement de Superphénix se poursuit et des robots sont utilisés », sur France Bleu, (consulté le )

- Autorité de sûreté nucléaire, « L’ASN valide la poursuite des opérations de démantèlement de Superphénix à la suite de son réexamen », sur www.asn.fr (consulté le )

- À Creys-Malville, tout est prêt pour la découpe de la cuve de Superphénix, SFEN, 14 janvier 2019.

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif, La centrale à neutrons rapides de Creys-Malville (super-phénix), Commissariat à l'énergie atomique, 1978, 139 p.

- Collectif, Le Projet de la centrale nucléaire de Creys-Malville : surrégénérateur, Palaiseau, SOFÉDIR, 1979,

- Collectif, Superphénix : le dossier, Lyon, Les Européens contre Superphénix, 1994.

- Vendryes, Georges, Superphénix, pourquoi ?, Paris, Nucléon, 1997.

- Collectif, Rapport d'information fait au nom de la commission d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides, Paris, Assemblée nationale, 1998.

- Bienvenu, Claude, Superphénix : le nucléaire à la française, Paris, Montréal : l'Harmattan, 1999.

- Nissim, Chaïm, L'amour et le monstre : roquettes contre Creys-Malville, Lausanne, Paris, Favre, 2004.

Articles connexes

Liens externes

- Réacteur Superphénix : Installation en démantèlement sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire

- Il était une fois... Superphénix, Rapports d'information du Sénat

- Fiche pédagogique : Superphénix, sur le site connaissancedesenergies.org