Religion (histoire des idées)

Le mot religion vient du latin religio. Ce terme, ses équivalents et ses dérivés ont été définis et utilisés de façons diverses selon les époques, les lieux et les auteurs. Ainsi, avec La Religion en Occident, Michel Despland a proposé une histoire des idées de la religion dans laquelle il formule quarante définitions correspondant aux divers usages et significations du terme dans l'histoire[1].

Les controverses sur la religion sont aussi anciennes que la réflexion sur le sujet. Cependant, la recherche sur l'histoire des idées de religion ne s'occupe pas de savoir quelle idée de religion est la vraie ; elle s'intéresse au contraire à la diversité de ces idées en rapport avec le contexte historique dans lequel elles ont été formulées. La méthode, telle qu'elle est présentée par Michel Despland, consiste à lire des textes anciens pour en apprendre le sens dans lequel il y est question de religion. Ce faisant, le lecteur doit éviter de projeter sur les textes ses pré-compréhensions ou des conceptions postérieures[1]. Cette histoire des idées, si elle remonte à l'Antiquité grecque et latine, tient notamment compte du fait que l'idée moderne de religion, celle sous les auspices de laquelle il est aujourd'hui ordinairement question des « religions » du monde et de l'histoire, n'a commencée à être formulée qu'à la fin du XVIe siècle, pour être ensuite développée comme un concept général ou universel à partir de l'époque des Lumières.

La mise à jour d'un grand nombre de définitions de la religion, parfois contradictoires, n'a pas pour but de démonter l'impossibilité de la définir. Il s'agit au contraire de mettre en évidence les rapports entre des conceptions possibles, successives, concurrentes ou opposées de la religion. Présentant la méthode de ce qu'il désigne comme une approche généalogique du concept de religion[2], Pierre Gisel écrit : « Les définitions qu'on propose et le débat qu'elles entraînent reflètent toujours une donnée plus large ; il y a dès lors à construire une généalogie qui les mette en perspective. Ce sera une manière d'assumer le présent, d'en partir même, mais non sans le déconstruire ni évaluer ce qui s'y recherche, où les conflits ne seront pas levés par approches scientifiques objectives plus affinées, ni non plus réglés à coup de jugement en vérité ou en rectitude, mais seront partie intégrante de la généalogie à prendre en compte[3]. »

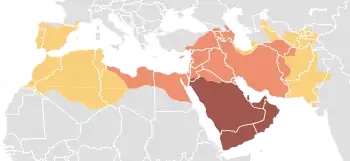

L'histoire des idées de religion est occidentale dans la mesure où l'on estime avoir affaire à un mot latin et que c'est ce terme, d'abord principalement employé par des chrétiens, qui s'est imposé pour penser mondialement des religions et de la religion[3]. Jacques Derrida parlait à ce sujet de « mondialatinisation » de la religion[4]. La mondialisation de l'idée de religion à partir de l'Occident, qu'elle soit jugée légitime ou non[5], fait que des équivalents ont été reconnus ou formés dans toutes les langues du monde pour y traduire ce que les occidentaux appellent religion[4]. Cette mondialisation de l'idée de religion ne s'est cependant pas faite seulement du latin vers d'autres langues. On constate d'abord que les premiers textes latins comportant le mot religion sont tous à un degré ou un autre des traductions de textes ou d'idées « venus des Grecs ». On remarque aussi que l'arabe n'a pas attendu le latin pour disposer de sa propre catégorie de religion avec l'idée de dîn, tandis que la présence de l'islam a joué un rôle dans les mutations sémantiques du terme religion au cours du second millénaire.

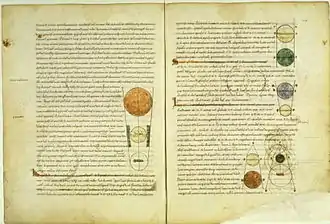

_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg.webp)

La religion abordée comme une idée

L'essence de la religion

Depuis l'époque des Lumières la réflexion sur la religion suppose qu'il y aurait comme une essence, un concept, ou une définition dont relèveraient toutes les religions du monde et de l'histoire[6]. La recherche de l'essence ou du concept de religion a ainsi d'abord été l'objet d'une philosophie de la religion qui pose la question « qu'est-ce qu'une religion ? » ou « qu'est-ce que la religion ? ». Celle-ci a pris naissance dans la philosophie des Lumières notamment avec Locke et Hume, puis s'est développée avec Kant, Schleiermacher, Hegel, etc. La religion et les religions sont ensuite devenues un objet d'étude pour les sciences humaines qui se mettent en place au XIXe siècle. Ces sciences des religions sont largement comparatistes, le comparatisme étant un « inventaire des différences » entre des choses dont on suppose qu'elles sont « la même chose ». Un mot de l'anthropologue Max Müller est souvent cité pour en exprimer l'idée : « celui qui ne connaît qu'une religion n'en connait aucune[7]. » La comparaison de religions a généralement la forme d'une histoire des religions, l'histoire des religions étant quant à elle toujours un exercice de comparaison[8].

Dans les sciences des religions, en linguistique, en anthropologie et en sociologie notamment, nombre d'auteurs ont défini la religion, mais les divergences sont nombreuses et il n'en ressort pas une définition unique ou générale de la religion[9]. À ce sujet, en 1991, Yves Lambert évoquait une « tour de Babel des définitions »[10] : les chercheurs ne s'entendent pas sur la religion parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, tandis que la religion paraît « indéfinissable » dès lors que l'on tente de poser une définition qui conviendrait à tout ce que les uns et les autres appellent religion[9]. Cependant, le devoir de définir ce qu'est une religion reste considéré comme un préalable indispensable à une étude « scientifique » des religions[9].

Dans un temps où dominaient les théories de l’évolutionnisme culturel, le souhait d'observer la religion dans sa forme pure ou originelle afin d'en connaître le concept avait conduit sociologues et anthropologues à s'intéresser en priorité aux religions susceptibles d'être les moins déformées par les constructions culturelles postérieures. L'hypothèse longtemps suivie dans les sciences humaines fut que les sociétés jugées les plus primitives étaient comme des sociétés préhistoriques des temps modernes et qu'elles fournissaient ainsi le terrain sur lequel observer la religion au plus proche de ses formes originelles ou élémentaires. Les sciences humaines reprenaient en cela une intuition de l'époque des Lumières où des études sur « les mœurs et coutumes des sauvages d'Amérique » avaient alimenté la réflexion sur la nature de la religion. Jusqu'au milieu du XXe siècle ce furent principalement les aborigènes d'Australie qui intéressèrent les sciences prenant la religion pour objet, car leur société était jugée comme la plus primitive alors connue. L'étude des religions primitives visait la compréhension ce qu'est la religion dans toutes les religions. Les religions visées par Durkheim, Müller ou Freud lorsqu'ils s'intéressaient aux religions primitives sont ainsi aussi et surtout des religions telles que le judaïsme et le christianisme.

Au début du XXe siècle, alors que les travaux sur les religions primitives se multipliaient, ce moyen de connaître l'essence de la religion ou ses formes élémentaires a commencé à être mis en cause. Une meilleure connaissance des sociétés dites « primitives » incitait à penser qu'elles avaient des cultures beaucoup plus développées que ce qui avait été soupçonné et qu'elles avaient comme toutes les sociétés des millénaires d'histoire derrière elles. Dès lors il devenait douteux que l'on puisse observer dans ces sociétés une religion plus semblable à une éventuelle religion originelle que dans n'importe quelle autre société. La question de l'origine historique de la religion dans la recherche sur le concept ou la définition de la religion a ainsi fait l'objet d'un rejet de plus en plus affirmé. Chez Georges Dumézil[11] ou plus tard, Jacques Derrida[12], ce rejet est fondé sur des arguments de logique et de méthode. L'historien n'écrit pas l'histoire depuis l'origine mais en se basant sur les traces du passé conservées dans le présent, c'est-à-dire des sources. Georges Dumézil estimait ainsi que ce qui a pu être présenté comme étant l'origine n'est jamais qu'un état ancien, certes antérieur à ce qui suit, mais qui est lui-même précédé d'une longue histoire, mal connue et peut-être à jamais inconnue. De ce fait, l'origine historique en tant qu'elle serait un commencement absolu est hors de portée de l'histoire et de ses méthodes[11], tandis que les religions soi-disant primitives ou originelles étudiées pour observer l'essence ou les formes élémentaires de la religion ne donnent pas plus à voir une éventuelle essence de la religion que d'autres.

Les problèmes que posent l'établissement d'une définition de la religion a conduit assez tôt certains chercheurs à exclure la possibilité de définir la religion comme une essence universelle tout en affirmant la nécessité de se fonder sur des choses observables. En 1904 Marcel Mauss déclarait : « Il n'y a pas en fait une chose, une essence, appelée Religion ; il n'y a que des phénomènes religieux, plus ou moins agrégés en des systèmes qu'on appelle religions et qui ont une existence historique définie, dans des groupes d'hommes et en des temps déterminés[13]. » Jean-Paul Willaime estime que ce principe reste valable aujourd'hui[13]. Cependant, exclure qu'il y ait une essence de la religion au moment même où l'on affirme s'intéresser aux religions en leur existence historique ne règle pas le problème de la définition de la religion : pour savoir ce qu'il faut prendre pour objet d'observation, il faut avoir recours à une définition de la religion. Pour Jean Grondin, la question de la définition de la religion reste celle de son essence nonobstant les préventions ou les incompréhension dont ce mot peut être l'objet : « l'air du temps, nominaliste, répugne à tout discours portant sur l’essence des choses, comme s'il s'agissait d'un gros mot. On associe alors, de manière caricaturale, l'essence à une idée un peu platonicienne, intemporelle et d'une constance absolue. [...] la question de l’essence de la religion, loin de chercher une idée a priori, veut répondre à une question plus élémentaire : de quoi parle-ton quand il est question de religion ? »[14]

L'histoire des idées de religion

Depuis les années 1960, la religion a commencé à ne plus être abordée seulement comme une réalité fondée de toujours à toujours dans la nature des choses ou dans un ordre surnaturel, mais aussi comme une idée changeante, historique et contingente. Si avant cela de nombreux auteurs se sont attachés à dresser des histoires des idées religieuses établies sous les auspices d'une idée de religion supposée connue et à valeur constante dans l'histoire, tel que cela avait été fait par Henri Bremond avec son Histoire littéraire du sentiment religieux, ou bien par Mircea Eliade avec son Histoire des croyances et des idées religieuses, l'histoire des idées de religion restait un domaine inexploré.

En 1964 Émile Benveniste a publié Le Vocabulaire des institutions indo-européennes. En tant que linguiste et philologue, il s'y intéressait à l'histoire des mots comme à celle des institutions. La thèse qui sous-tend sa démarche est que, dans les sociétés humaines, certains mots correspondent à des organisations ou des institutions. C'est, par exemple, avec les mots droit, religion et pouvoir qu'existent les institutions du droit, de la religion ou du pouvoir. Le corollaire de cette thèse est que les institutions n'existent pas sans le mot. Benveniste envisageait que la religion soit une notion spécifiquement latine. De son étude sur les textes anciens il concluait que : « Ne concevant pas cette réalité omniprésente qu'est la religion comme une institution séparée, les Indo-européens n'avaient pas de termes pour la désigner. » D'autre part, Benveniste estimait que la religion, dans la forme où cette idée a pris de l'importance dans l'histoire était une invention exclusive des Pères de l'Église[15]. Critiquant l'article de Benveniste, Jacques Derrida estime que la façon dont Benveniste a exposé ses thèses relève d'une multitude de paradoxes ou de l'inconséquence. S'il était possible de suivre les démonstrations de Benveniste, il faudrait tenir que la notion de religion dont la nature est de ne pas avoir d'appellation unique et constante s'est toujours appelée religion ; que le terme latin religio est absolument sans équivalent bien qu'il soit équivalent au grec treskéia ; ou encore, que la notion n'ait pas de « sens propre » bien que Benveniste juge de ce qui est vrai ou faux dans cette notion en fonction d'un sens propre qu'il prend chez Cicéron. Jacques Derrida qui parle de scandales logiques à ce sujet, estime néanmoins que l'on peut « tenter de penser une situation dans laquelle, comme ce fut un jour le cas, il n'existera peut-être plus, comme il n'existait encore pas de « terme indo-européen commun pour religion »[16]. »

Le problème d'une essence ou d'une définition de la religion à découvrir au-delà de la diversité des religions a commencé à être traité dans des approches qui relèvent de l'histoire des idées avec les travaux de Wilfred Cantwell Smith (en), de Michel Despland[17] et de Ernst Feil (de)[18]. En 1963, dans The meaning and the end of religion, Smith estimait que la question de la nature de la religion devait être laissée de côté car il n'y a pas de concept général de la religion transcendant les différentes religions. Pour Smith, il faut étudier de façon historique ce qui peut s'entendre par religion dans les différentes traditions, en particulier celle de l'Occident et celle de l'islam. Il envisage l'avènement de l'idée moderne de religion, sur une période qui va de Nicolas de Cuse aux Lumières. En 1979, avec L'Occident et la religion, Michel Despland proposait une histoire générale des idées de religion en Occident. Tout en s'intéressant à la formation d'idées de religion depuis l'Antiquité et en situant à l'époque des Réformes religieuses du XVIe siècle les premières mutations décisives pour la formation des problématiques modernes, Michel Despland estimait que l'idée moderne de religion avait atteint sa maturité au début du XIXe siècle dans la philosophie idéaliste allemande, notamment celle de Hegel. Pour sa part, Ernst Fiel situait l’émergence de l'idée moderne de religion dans l'humanisme du XIVe siècle, considérant que l'usage fait par Nicolas de Cuse est déjà un usage moderne du terme et qu'il est représentatif d'une mutation qui avait eu lieu précédemment. Les thèses de ces auteurs sur ce qu'il fallait considérer comme les étapes les plus déterminantes de l'évolution des idées de religion étaient ainsi sensiblement différentes, mais leurs études avaient en commun de s’intéresser, d'un point de vue historique, à l'émergence de l'idée selon laquelle il y existerait une essence permanente et universelle de la religion au-delà de la diversité des religions du monde et de l'histoire[19].

En 2004, dans Théories de la religion, Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz ont synthétisé ce que ces recherches et leurs évaluations ont permis de mettre à jour. Ils estiment que l'idée moderne de religion a reçu sa formulation à l'époque des Lumières. Ce concept moderne de religion est un problème philosophique plus qu'un objet clairement défini. Il peut se dire comme étant celui du rapport qui s'est instauré entre le singulier et le pluriel du mot religion. Selon Jean-Marc Tétaz, la reprise réflexive de l'idée de religion en modernité « implique quelque chose comme une essence substantielle de la religion, précédant logiquement les religions positives, comprises alors comme les formes historiques dans lesquelles la substance religieuse se réfléchit, devenant ainsi à soi-même son propre sujet[6] ». La religion ainsi conçue devient ensuite un objet pour les sciences des religions au XIXe siècle. Cette idée se présentant comme une volonté de saisir de façon réflexive l'essence de la religion à partir des religions historiques, doit être considérée comme le symptôme d'une émergence du pluralisme religieux dans les siècles précédents, pluralité qui est née en grande partie de la division confessionnelle liée aux Réformes religieuses du XVIe siècle. Ce qui est considéré comme « moderne » dans cette perspective n'est pas le terme religion lui-même dont la longue histoire sémantique et l'héritage gréco-romain ou judéo-chrétien ne peuvent être ignorés, mais le fait qu'un terme jusque là relativement anodin ait été élevé au rang de concept clé pour la compréhension du monde et de son histoire. Dès lors la thèse de Benveniste selon laquelle l'idée de religion est une création des penseurs chrétiens de l'Antiquité semble dépassée. Cependant, les idées que les Pères de l'Église ont formulées sur la religion doivent être prises en compte dans une généalogie de l'idée qui va de l'Antiquité à l'époque moderne, cette généalogie n'ayant à négliger aucune des mutations de la signification du terme religion dans l'histoire.

Les antécédents grecs

Un mot latin et des idées grecques

Selon Jean Grondin « La meilleure réponse à la question de savoir ce qu'est la religion, la plus banale, consiste à dire qu'il s'agit d'un mot latin[20] ». En ce sens l'histoire de l'idée de religion devrait commencer avec les plus anciennes occurrences du terme dans ce qu'il reste de la littérature antique, puis parcourir l'ensemble des monuments de la littérature pour y apprendre ce qui, selon les auteurs et les époques, a été appelé religion. Dans cette perspective, les plus anciennes occurrences du terme religio constitueraient l'extrême limite chronologique antérieure de ce qu'il est possible de connaître de la religion dans l'histoire. Cependant, la recherche du sens « proprement latin » du terme religio dans ces textes est une entreprise problématique car les œuvres de Terence, Plaute, Virgile, Lucrèce et Cicéron ne sont pas seulement parmi les écrits les plus anciens à parler de religion, ce sont aussi des écrits fondateurs de la langue latine, et ils sont tous d'une façon ou d'une autre des traductions de la pensée grecque pour les Latins.

Les plus anciennes occurrences du mot religio correspondent à une dizaine d'emplois du terme répartis dans les nombreuses comédies de Plaute et de Térence. Il s'agit de textes traduits ou adaptés du grec aux IIIe et IIe siècles av. J.-C.. Il n'y est question de religion que de manière occasionnelle et allusive et les informations que l'on peut en tirer sont assez réduites. Les premiers écrits a traiter directement de religio sont le De Rerum Natura de Lucrèce et le De Natura Deorum de Cicéron. Dans ces deux traités, les auteurs affirment avoir fait faire au latin les progrès nécessaires pour qu'il soit possible d'y exprimer les idées venues des Grecs. Lucrèce s'est ainsi plaint de la pauvreté du latin : « Non je n'ignore pas qu'en vers latins il est difficile d'éclairer les obscures découvertes des Grecs, d'autant plus qu'elles requièrent bien des néologismes car notre langue est pauvre et le sujet nouveau[21]. » Cicéron, quant à lui, s'est vanté de la part qu'il a pris dans l'adaptation de la langue latine à la pensée des Grecs :

« Bien des gens versés dans les doctrines édifiées par les Grecs ne pouvaient pas communiquer leurs connaissances à leurs concitoyens parce qu'ils désespéraient d'exprimer en latin les idées venues de Grèce. J'ai cependant, à ce qu'il me semble, fait faire à notre idiome à cet égard des progrès tels que les Grecs ne l'emportent plus sur nous, même pour ce qui concerne la richesse du vocabulaire. »

— Cicéron, De natura Deorum, I,4.

Ainsi, plus le sens de terme religio paraît clair en latin, plus le latin parle grec, et plus s'éloigne la perspective de connaître le sens proprement latin du terme. Selon José Kany-Turpin : « le latin est mal outillé pour l'abstraction et substitue souvent l'expressif au cognitif. » C'est une langue sans articles, dans laquelle il n'était pas évident de prendre un mot comme un objet afin d'en poser une définition[22]. Il n'y aurait ainsi pas de définition proprement latine de la religion, comme d'aucune autre notion, puisque le simple fait de prendre la religion pour « quelque chose » est déjà de soi procéder à une abstraction d'une manière que les Latins ont empruntée aux Grecs.

Trois termes grecs, thrêskeía, eusébeia et hosiótês, peuvent se traduire par « piété » et désignent une vertu par laquelle le culte des dieux est effectué. Ces trois termes ont cependant des significations sensiblement différentes :

- « θρησκεία/thrêskeía » désigne le culte des dieux. Au pluriel, les θρησκείαι/thrêskeíai sont des cérémonies de culte. C'est le terme thrêskeía qui est finalement devenu l'équivalent de religion en grec, mais cette équivalence s'est établie assez tard, tandis que les Grecs de l'Antiquité classique considéraient d'autres vertus parmi celles qui incitent au culte des dieux.

- « εὐσέβεια/eusébeia » peut désigner la piété envers les dieux, et est en ce sens synonyme de thrêskeía, mais désigne aussi ordinairement le respect de ses parents.

- « ὁσιότης/hosiótês » peut également se traduire par « piété », mais son sens propre est « sainteté ». Le mot est formé sur le terme hosia qui désigne ce qui est parfait, ce qui est saint. L'hosiótês est une vertu qui est de l'ordre d'un respect de ce qui est juste ou moral.

Selon Jean Grondin, « On trouvera difficilement [en grec] un équivalent exact pour le mot latin religio. Mais ces équivalents existent à défaut d'être exacts. »[23]. Le mot grec tréskéia est celui le plus largement reconnue comme étant l'équivalent grec du terme religion. En ce sens, au IVe siècle, Augustin avait indiqué que le mot latin religio avait été choisi par les Latins pour rendre le terme grec de θρησκεία (treskéia)[24]. Il est donc possible de penser que lorsque Cicéron définissait la religion comme étant « le fait de s'occuper d'une nature, que l'on appelle divine, et de lui rendre un culte », il traduisait le terme grec tréskéia par religio. Toutefois, selon Michel Despland, si l'équivalence entre le latin religio et le grec treskéia est bien établie à l'époque d'Augustin, elle ne l'était pas dans le grec et le latin ancien[25]. Le terme treskéia a pour synonymes eusébia (piété) et osité (sainteté) qui ont été plus employés que celui de tréskéia, notamment par Platon lorsqu'il traitait du culte rendu aux dieux ou de la piété. Le grec ancien dispose aussi du terme eulabeia qui désigne d'abord les relations entre les êtres et l'accomplissement des devoirs tandis qu'a la période hellénistique il ne s'applique plus qu'aux devoirs et au respect envers les dieux. Enfin, hieros qualifie d'abord ce qui est fort, admirable et auguste, par exemple le courage du héros Achille est qualifié par Homère de hieros. Le sens de ce terme évolue de sorte que, dans la période hellénistique, il sert plutôt à désigner les temples, les lieux ou les offrandes, ce qui est spécifiquement consacrés aux dieux[25].

Si l'élaboration de l'idée de religion en latin s'est faîte dans la « traduction » d'idées grecques, les auteurs latins ne traduisaient pas de façon linéaire les textes grecs mais ils recomposaient et reformulaient ce qu'ils y avaient trouvé[22]. Pour ce qui concerne la religion, le passage des « idées » du grec au latin s'est ainsi fait, non pas autour d'un mot, mais au niveau d'un champ lexical ou d'un ensemble de notions, et il n'y a pas pour chacune des notions utilisés en latin ou en grec d'équivalents terme à terme. De plus, dans le latin de l'Antiquité, religio n'est pas d'emblée un intitulé général définissant à lui seul ce qui est objet de débat, mais un terme parmi ceux employés dans les débats portant sur la nature des dieux et du divin. Lorsqu'il est question d'antécédents grecs de l'idée de religion, il ne s'agit donc pas d'étudier la manière dont ils pensaient « la religion », mais les catégories telles que celles de mythe, de logos, de dieu, de divin, d'Un, de culte, de piété, de théologie ou de philosophie, avec lesquelles la religion a ensuite été pensée. Ces notions n'ont pas davantage eu une valeur constante dans l'histoire que celle de religion.

Mythe et logos dans la Grèce antique

Les termes « mythe » (μύθος) et « logos » (λόγος) sont en un sens synonymes car ils signifient l'un et l'autre « discours ». Les deux termes ont cependant pris des acceptions assez éloignées car ils ont été employés pour désigner des types de discours qui se sont fortement différenciés[26]. Avant qu'ils ne soient mis par écrit, ce que l'on appelle les « mythes », étaient des récits continuellement réinventés : des aèdes chantaient ces longs poèmes qu'ils savaient par cœur mais qu'ils modulaient et improvisaient selon les circonstances et les publics. La mise par écrit de ces discours se fit vers le VIIe siècle av. J.-C. à la demande du pouvoir des cités qui en voulaient des versions officielles. Ces mythes nous sont ainsi connus par les versions qu'en ont établies quelques poètes, en particulier Hésiode et Homère. Les mythes grecs n'offrent pas une présentation systématique de la hiérarchie des êtres supérieurs, pas plus que l'on n'y trouve une biographie homogène des personnages dont il y est question. En ce sens les mythes parlent d'autre chose que des dieux ou des héros lorsqu'ils racontent leur vie, c'est-à-dire qu'ils parlent du monde (cosmos) et de ceux qui y vivent, d'où viennent les choses, comment et pourquoi sont-elles disposées ainsi, etc[26].

Le mythe et son interprétation comme discours explicatif du monde a vu apparaître de la concurrence lorsque des Grecs, en particulier Hérodote et Thucydide, qui se sont mis à écrire l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce dont ils ont été les témoins. Ils écrivent à un moment où les Grecs commencent à abandonner les explications à partir des puissances cosmiques que sont les dieux pour mettre en place des explications plus proches de l'expérience quotidienne[26]. Il s'agit en premier lieu de croire le témoin ayant vécu les choses, ce qui pose un sérieux problème si l'on applique cette exigence à ce que racontent les mythes. Dans le même temps se met en place l'exigence d'un discours rigoureux qui est vrai non pas seulement à partir de ce que l'on expérimente, mais parce qu'il répond d'une vérité. Ce discours est le logos dont parlait Héraclite. La vérité de ce logos sera l’enjeu du Timée de Platon, puis d'écrits d'Aristote regroupés dans l'Organon. Cette vérité est envisagée comme celle des objets géométriques ou mathématiques, elle n'a pas pour réalité une chose observable, mais elle est inscrite dans la rectitude d'un raisonnement en tout point cohérent : le logos. Le terme sera traduit par ratio en latin qui a donné « raison » en français[26].

Avec la philosophie, les mythes, les poèmes et l'ensemble des récits parlant des dieux ou du divin sont devenus l'enjeu d'un débat sur leur véracité. La critique des mythes a pris différentes formes. Les informations biographiques sur les dieux et les héros contenues dans les mythes n'intéressent pas vraiment les philosophes. En ce sens, Platon invente le mot théologie pour désigner, au sens littéral du mot en grec, un « discours sur les dieux », et il applique le terme à des fabricants de fables plus ou moins mensongères sur les dieux[27]. Cependant, « qualifiant primitivement les auteurs de récits mythiques sur la dieux, le mot théologien s'applique assez vite aux philosophes, dès lors qu'ils enseignent des savoirs dépassant la nature et ses lois[28] », tandis que le regard des philosophes sur les mythes n'a pas été entièrement négatif. Pour Aristote, les mythes comportent de « vénérables débris » d'un savoir ancien et partiellement perdu, et il envisage qu'ils aient eu pour rôle politique de persuader le grand nombre de respecter les lois :

« Rationnellement et numériquement, le premier moteur est unique et immobile ; et ce qu'il meut éternellement et continuellement est unique aussi. Donc, il n'y a qu'un seul et unique ciel. Une tradition qui nous est venue de l'Antiquité la plus haute, et qui a été transmise à la postérité sous le voile de la fable, nous apprend que les astres sont des Dieux, et que le divin enveloppe la nature tout entière. Tout ce qu'on a pu ajouter de fabuleux à cette tradition n'a eu pour but que de persuader la multitude, afin de rendre plus facile l'application des lois et de servir l'intérêt commun. C'est ainsi qu'on a prêté aux Dieux des formes humaines, et même parfois aussi des figures d'animaux, et qu'on a imaginé tant d'autres inventions, qui étaient la suite et la reproduction de celles-là. Mais si l'on dégage de tout cela ce seul principe, que les hommes ont cru que les substances premières sont des Dieux, on peut trouver que ce sont là réellement des croyances vraiment divines, et qu'au milieu des alternatives où, tour à tour, et selon qu'il a été possible, les arts et les sciences philosophiques ont été, suivant toute apparence, découverts et perdus plus d'une fois, ces doctrines de nos ancêtres ont été conservées jusqu'à nos jours, comme de vénérables débris »

— Aristote, La Métaphysique, livre XII, chap. VIII, 18.

En ce qui concerne la question de la véracité historique des récits mythiques, la critique la plus influente fut celle d'Évhémère, historien grec qui laissa son nom à l’évhémérisme. Il s'agit de l'idée selon laquelle les dieux des mythes ne sont pas des dieux mais des hommes dont le souvenir puis la légende se sont progressivement développés sous forme de mythes qui en font, pour les uns des héros, pour d'autres des dieux. Ce faisant, Évhémère préserve le mythe comme une source pour l'historien qui, au-delà de leur aspect légendaire ou fabuleux, devrait pouvoir y lire des échos d’événements historiques réels.

Ainsi, le questionnement philosophique sur les mythes incite à certains égards à les rejeter, mais il promeut aussi diverses façons de les interpréter. Par l’interprétation, les mythes ne sont plus considérés dans leur littéralité comme une compréhension du monde ou du divin acceptable, mais ils la recèlent comme une manière implicite, ou allégorique, d'en parler, tandis que c'est un discours rationnel, un logos, qui détermine les moyens et les conditions de leur interprétation. Certains mythes semblent aussi garder une force d'explication qui peut servir ou dépasser celle du discours logique et rationnel. Même Platon a utilisé des mythes dans ses argumentations. Le mythe se trouve ainsi paradoxalement à la fois tout en bas et tout en haut d'une recherche de la connaissance rationnelle. Le mythe peut paraître être la forme la plus erronée ou misérable de la connaissance, mais la composition de poèmes et l'interprétation de mythes chez des poètes philosophes tels que Lucrèce ou Plutarque se présente aussi comme le degré le plus élevé et des plus respectés de la connaissance. La façon dont Cicéron décrit les épicuriens reflète ce « grand écart » : ceux-ci ont la réputation d'honorer tous les dieux et de démontrer de la vénération pour n'importe quelle figurine, quitte à paraître superstitieux, mais ils le feraient sans tenir aucun des dieux qu'ils vénèrent pour vrai ou existant, seulement ils trouveraient dans les cultes et les mythes une métaphore ou une allégorie de la vérité qu'ils recherchent[29].

Des êtres supérieurs

Les Grecs disposent de nombreux mots pour désigner les êtres supérieurs aux hommes dont parlent les mythes[30]. Les théos sont les dieux, ils sont les meilleurs ou les plus puissants de tous ces êtres. Il est très fréquemment question de δαίμονες qui a donné « démons » en français. Le terme n'a pas de connotation négative. Les daïmones peuvent être bons ou mauvais. Platon et Aristote écrivent ainsi aussi εὐδαίμονες, ce qui pourrait signifier bon-démons. Platon suggère que les daïmones seraient des créatures permettant une communication entre Dieu et les hommes, ou bien des êtres divins mais inférieurs aux dieux. Parmi les êtres supérieurs aux humains il est aussi possible de compter les muses qui peuvent avoir un rôle médiateur entre les dieux et les poètes, les nymphes, être mortels vivant des milliers d'années, nées des dieux et d'une beauté rare, les héros qui sont des humains proches des dieux et en sont de proches descendants, tels Achille ou Énée, etc.

Les dieux et les héros apparaissent comme des personnages dont les mythes relatent la naissance, les relations et les histoires, mais dans le même temps les dieux peuvent être vus comme des « Puissances » de la nature. Selon Vernant, « ce qui fait d'une Puissance une divinité, c'est qu'elle rassemble sous son autorité une pluralité d'effets, pour nous complètement disparates, mais que le Grec apparente parce qu'il y voit l'expression d'un même pouvoir s'exerçant dans les domaines les plus divers. Si la foudre et les hauteurs sont de Zeus, c'est que le dieu se manifeste par tout ce qui dans l'univers porte la marque d'une éminente supériorité, d'une suprématie[31]. » Si les mythes n'offrent pas une présentation systématique des dieux, de leurs relations ou de leur hiérarchie, ils présentent toutefois à plusieurs égards les dieux comme les membres d'une collectivité ou selon les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Homère écrivait à ce sujet « Les dieux ne sont pas inconnus l'un à l'autre, même s'ils demeurent en des maisons éloignées. (Odysées V, 79-80.) ». Les dieux sont pour nombre d'entre eux membres d'une collectivité rassemblée dans les hauteurs, sur l'Olympe, Zeus étant le plus puissant de tous les dieux. Chez Hésiode, la Théogonie (genèse des dieux), est aussi une cosmogonie (genèse du monde). Ce mythe tend à présenter l'histoire comme l'instauration progressive de l'ordre du monde, par engendrement successif des êtres, la terre (Gaïa) apparaît dans le chaos, elle engendre le ciel (Ouranos) qui engendre avec elle les dieux, ceux-ci à leur tour se reproduisent puis viennent les hommes, etc. Selon ce mythe, le temps éloigne progressivement les hommes des dieux.

Avec les mythes, l'unité des êtres allant des humains aux dieux est envisagée sous le mode de la génération. Tous les humains sont à un degré lointain descendants des dieux, mais le temps les en a éloignés. Les dieux, les muses, les daïmons ou les héros sont ainsi à différents degrés de supériorité par rapport aux hommes qui en parlent. Puisque c'est le temps et le passage des générations qui éloigne des dieux, les Grecs considéraient que les anciens sont « meilleurs que nous » ou plus puissants, (hoi kreittones) parce que plus proches des dieux.

Les philosophes ont développé une critique des récits sur les dieux et des cultes qui leur sont rendus au nom des qualités qu'ils considéraient devoir être reconnues à ces dieux. Aux dieux tels qu'ils sont présentés par les mythes, Platon a opposé, par les questions de Socrate, un dieu nécessairement bon, qui ne peut être que la cause du bien. Jean Grondin qualifie cette critique chez Platon d'« agathonisation » du divin[32] (agathos signifie « bon » ou « bien » en grec). Il s'agit de réfuter comme impie, ou indigne des dieux, tout ce qui n'est pas bien, juste et bon. Platon met en évidence l'impiété de celui qui prend pour modèle la vie des dieux telle qu'elle se donne dans les récits mythiques. Ainsi Euthyphron, répondant à Socrate, se justifie de vouloir faire condamner son père, ce qui à l'évidence est la plus grande impiété qui soit, par l'exemple de Zeus qui avait vaincu son père Chronos. Dans le livre III de La République, Platon reprend l'idée d'une supériorité des anciens qui tiendrait à ce qu'ils étaient plus proches des dieux et la retourne contre les récits des poètes : « les anciens, qui étaient plus puissants que nous, et qui étaient plus près des dieux, nous ont transmis cette tradition... ». Au nom de cette supériorité des dieux, Platon reproche aux poètes d'avoir été inconséquents en faisant de ces êtres supérieurs les acteurs d'histoires dans lesquels ils ont des comportements lamentables. Il épingle ainsi ce qu'a écrit Homère sur Priam : « Priam, que sa naissance approchait des dieux, suppliant, se roulant dans la poussière[33]... »

Le divin et Dieu

Très critiques envers les récits des poètes, les philosophes envisagent souvent, plutôt que des dieux, un singulier unique et cohérent, le théion (le divin) dont il est déjà question dans les fragments d'Héraclite (VIe siècle av. J.-C.)[34]. La réflexion sur la nature du divin s'est développée dans la pensée grecque puis latine conduisant à identifier le logos au divin. Suivant la tradition philosophique stoïcienne, Cicéron écrit ainsi que le divin est « la raison suprême dans la nature » (ratio summa insitia in natura).

Dans Les Lois de Platon, le divin est d'abord l'ordre cosmique. Connaître le divin c'est connaître les lois éternelles du monde, celles qui doivent organiser la cité idéale. Le Timée expose les principes qui doivent guider la recherche d'une connaissance vraie. Platon s'y oppose à ceux qui jugent suffisante l'expérience des choses de la nature pour accéder à la vérité. Il estime qu'elle permet d'accéder à ce qui est vraisemblable mais que l'on ne peut « percer les secrets de la nature ». C'est que, pour Platon, le vrai est d'un autre ordre que celui de la nature : « Qu'est-ce qui existe de tout temps sans avoir pris naissance, et qu'est-ce qui est produit continuellement, sans être jamais? L'un, qui est toujours le même, est compris par l'entendement et la raison ; l'autre est reçu par les sens et non par l'intelligence ; la connaissance que nous en avons est une opinion ; il naît et périt toujours, sans exister jamais réellement. Or, tout ce qui naît procède nécessairement de quelque cause ... » Ainsi les choses de la nature viennent de l'« Un », qui existe de tout temps, qui peut être compris par la raison, mais qui n'est pas les choses de la nature.

Aristote s'est opposé à la césure que Platon avait établie entre l'Un ou la cause première et les choses de la nature, excluant ainsi que leur seule observation puisse y conduire. Entre Platon et Aristote une dialectique s'établira selon deux pôles, parfois jugés opposés, parfois complémentaires, l'un étant l'observation des choses de la nature qui conduit vers sa cause première, l'autre étant celle de l'Un, suffisant à lui-même, sans aucune nécessité qui lui soit extérieure.

Le terme théon est parfois employé au singulier sans aucune précision qui permettrait de penser qu'il s'agisse d'un dieu en particulier[35]. En français le nom théon ainsi employé se traduit par « Dieu ». Aristote, dans le livre XII de la métaphysique, parle d'un théon comme de ce qui meut sans être mû, le premier moteur immobile de l'univers, un être parfait qui a la vie et l'éternité :

« Si donc Dieu jouit éternellement de ce suprême bonheur, que nous, nous ne goûtons qu'un moment, c'est une chose déjà bien admirable ; mais, s'il y a plus que cela, c'est encore bien plus merveilleux. Or, il en est bien ainsi ; et la vie appartient certainement à Dieu, puisque l'acte de l'intelligence, c'est la vie même, et que l'intelligence n'est pas autre chose que l'acte. Ainsi, l'acte en soi est la vie de Dieu ; c'est la vie la plus haute qu'on puisse lui attribuer ; c'est sa vie éternelle ; et voilà comment nous pouvons affirmer que Dieu est l'être éternel et l'être parfait. Donc, la vie, avec une durée continue et éternelle, est son apanage ; car Dieu est précisément ce que nous venons de dire. »

Dans l'antiquité, il arrive aussi que cet être suprême soit nommé Jupiter ou « Jupiter suprême » surtout chez les stoïciens qui ont largement identifié le divin à Zeus et la raison à sa loi. (Stoïcisme, Chrysippe ; Cicéron, Les Lois II, 4) Un Jupiter abstrait des récits mythiques par lequel il était connu semble avoir été identifié à Dieu dans le même temps où les juifs puis les chrétiens ont identifié leur Dieu au théon des philosophes. Les philosophes juifs puis chrétiens, notamment Philon d'Alexandrie et Athénagore, trouveront chez les philosophes du portique (stoïciens) les termes dans lesquels exprimer leur doctrines[36]. Athénagore est convaincu de la parenté du christianisme avec la pensée des stoïciens : « Les philosophes du Portique, même s'ils multiplient les noms de la divinité, en variant les appellations suivant les modifications de la matière que pénètre selon eux l'esprit de Dieu, pensent en réalité que Dieu est unique. [...] Son nom de Zeus vient du bouillonnement de la matière, celui d'Hèra de l'air, et ainsi selon chaque partie de la matière qu'il pénètre (Supplique, VI,4)[37]. »

Les philosophes Grecs ont accompli un effort pour penser le rapport entre l'un et le multiple. En ce sens ils n'ont été ni monothéistes, ni polythéistes, selon une opposition qui s'est imposée à l'époque des Lumières mais qui ne fonctionne pas dans l'Antiquité. Les Anciens ont pensé l'unité de Dieu et du divin tout en considérant une multiplicité d'êtres, de médiations ou de manifestations de ce Dieu[38]. Les auteurs juifs et chrétiens ont inscrit leurs façons de rendre compte de leur Dieu dans le prolongement de cette pensée. Dans ce contexte, le terme « polythéiste » apparaît dès l'Antiquité chez Philon d'Alexandrie pour qualifier la pensée de ceux qu'il estime avoir échoué à penser l'unité du divin : affirmer qu'un discours est polythéiste signifie qu'il est incohérent, qu'il est incapable de rapporter le divers à l'unité. Cependant, dans l'Antiquité, malgré l'emploi occasionnel du terme, il n'y a pas eu d’investissement sur l'idée de polythéisme, il faut attendre l'époque moderne pour qu'elle soit développée en rapport avec celle de monothéisme. Le terme monothéisme a été inventé au XVIIe siècle, au moment où l'on se met à considérer qu'il existe de tout temps une multitude de religions se présentant comme autant de « systèmes de croyances ». Il est dès lors envisagé qu'il y ait eu des religions polythéistes où l'on croit à plusieurs dieux et des religions monothéistes où l'on croit en un seul dieu ou en Dieu. Admettre l'adjectif « polythéiste » pour qualifier des religions, c'est cependant laisser passer une distorsion dans la description de ce qui est ainsi qualifié car le terme suggère qu'il existe des discours religieux qui défendent l'existence de plusieurs dieux tels que Dieu se conçoit comme être unique, or il n'en va pas ainsi des dieux, des daimones, des muses, des héros et de l'ensemble des êtres supérieurs évoqués par les mythes et qui n'ont jamais été tenus pour être chacun tel que Dieu se conçoit. Au XVIIIe siècle, alors que commençait à s'imposer l'idée selon laquelle le monothéisme avait supplanté le polythéisme, Voltaire identifiait ce problème dès la première ligne de son article sur le polythéisme : « La pluralité des dieux est le grand reproche dont on accable aujourd’hui les Romains et les Grecs : mais qu’on me montre dans toutes leurs histoires un seul fait, et dans tous leurs livres un seul mot, dont on puisse inférer qu’ils avaient plusieurs dieux suprêmes[39] ». Par la suite l'idée qu'il y a des religions polythéistes et d'autres monothéistes est tout de même devenue la vulgate des discours modernes sur les religions, mais distinguer des religions monothéistes de religions polythéistes ne permet pas de rendre compte du fait que le problème de l'unité et de la diversité de l'être s'est posée de façon continue chez les Grecs, les Latins, les juifs ou les chrétiens, tandis que l'on prétend aujourd'hui décrire avec ces termes des choses différentes et autonomes qui en fait ne sont qu'une division du même sur un plan conceptuel[38].

Philosophie et culte des dieux dans la cité

Le culte des dieux dans les cités grecques, comme le sera la religion romaine, est essentiellement une affaire politique. Le culte des dieux concerne la piété et les vertus des citoyens, et, par là, le succès et la conservation de la cité. Ainsi, à Socrate qui lui demande ce que font l’eusébeia et l'hosiótês, Euthyphron répond : « Ce que je puis te dire en général, c'est que la sainteté consiste à se rendre les dieux favorables par ses prières et ses sacrifices, et qu'ainsi elle conserve les familles et les cités ; que l'impiété consiste à faire le contraire, et qu'elle perd et ruine tout[40] - [note 1] »

Le procès de Socrate rapporté par Platon dans l’Apologie de Socrate, reflète les exigences relatives aux cultes des dieux dans la cité et les débats dont elles étaient l'objet. Accusé d'impiété, Socrate, n'est pas accusé de ne pas croire aux dieux. Le terme employé dans les débats sur les accusations faites à Socrate pour son attitude envers des dieux de la cité est νομίζω(grec ancien), il s'agit au sens le plus littéral de « les avoir en usage » c'est-à-dire de pratiquer la coutume de leur rendre un culte, ce que n'aurait pas fait Socrate. Devant cette accusation Socrate répond qu'il avait toujours accomplis les cultes de la cité. Dans cette polémique la piété apparaît, non pas dans l'ordre d'un croire ou d'un tenir pour vrai, mais comme la pratique d'un culte et l'accomplissement de rites conformément à la tradition.

Dans le dialogue entre Euthyphron et Socrate, considéré comme le dialogue de Platon sur la religion, Socrate demande sans cesse à Euthyphron ce que sont l’eusébeia et l’hosiótês dans une seule question. Cependant eusébeia et hosiótês ne semblent pas être exactement synonymes. Tandis que l’eusébeia est le fait d'accomplir pour les dieux ce qui est établi, traditionnel et convenu, l’hosiótês implique une rectitude, une droiture ou une justice qui n'est pas nécessairement celle de la tradition, mais qui est de l'ordre de ce qui est juste en soi. Platon, en employant les termes eusébeia et hosiótês comme s'ils voulaient dire la même chose, tenterait d'éveiller chez Euthyphron la question de la justesse ou de la moralité de ce qui est fait de manière coutumière, ce qui a été établi de manière empirique. Il confronte ainsi l’eusébeia comme attitude rituelle et traditionnelle envers les dieux à l’hosiótês comme respect d'une loi divine.

Les questions de Socrate touchaient à ce qu'il fallait tenir pour vrai concernant la piété et le culte rendu aux dieux tandis que la cité s'est senti menacée par ce questionnement, et a réagi en l'accusant d'impiété. Ainsi Socrate demandait sans ambages à Euthyphron :

« Tu crois sérieusement qu'entre les dieux il y a des querelles, des haines, des combats, et tout ce que les poètes et les peintres nous représentent dans leurs poésies et dans leurs tableaux, ce qu'on étale partout dans nos temples, et dont on bigarre ce voile mystérieux qu'on porte en procession à l'Acropole, pendant les grandes Panathénées ? Euthyphron, devons-nous recevoir toutes ces choses comme des vérités ? »

Ce qui est ensuite au cœur de son procès est la vérité (en grec ancien ἀλήθεια/alếtheia), et ce qu'il faut tenir pour vrai, δόξω (opinion, ou doxa). Il ne s'agit pas de la pistis (confiance) qui deviendra le terme grec pour désigner la foi avec le christianisme, mais il s'agit bien de ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Pour Jean Grondin, il y a une certaine exagération à considérer que la religion grecque ne concernerait que les actes que l'on accomplit. Ce qu'il faut tenir pour vrai y prend une importance croissante, et le questionnement philosophique a joué un rôle de premier plan dans l'intrusion dans la religion, qui reste alors essentiellement une affaire politique, de débats sur ce qui est crédible ou ce que l'on est en droit de tenir pour vrai.

La distinction entre religion et politique n'a aucun sens à l'époque de Socrate, mais déjà la philosophie apparaît dans la cité comme un espace de discussion et de pensée qui se distingue ou s'affranchit de la politique. Selon Hannah Arendt, la politique au sens grec peut se comprendre comme centrée sur la liberté[41]. Il ne s'agit toutefois pas de liberté au sens où le mot peut être envisagé aujourd'hui. Chez les Grecs, la liberté est avant tout le statut social d'une minorité d'individus : « L'homme libre est celui qui n'est pas soumis à la contrainte d'un autre[42]. ». Les femmes, les mineurs et les esclaves en sont exclus. Étant exclusivement du ressort des hommes libres, la politique, comme discussion sur la manière de gouverner la cité, a pour fin de garantir aux hommes libres de « ne-pas-gouverner-ni-être-gouverné »[41]. Hannah Arendt voit dans cette situation l'origine d'une certaine institutionnalisation de la philosophie. Ceux qui étaient « convaincus que la discussion à propos de quoi que ce soit produit non plus la réalité mais la tromperie, non plus la vérité mais le mensonge », ont voulu un espace de liberté au sein de débats publics dans lesquels tous interviennent. La vie philosophique, telle qu'elle est posée dans la création par Platon de l'école de l'Académie, est ainsi l'institution au sein de la polis d'un espace de liberté de parole pour un petit nombre d'individu, libre de la « libre discussion » entre tous. « De cette manière était créé, à côté du libre domaine du politique, un nouvel espace de liberté beaucoup plus réel, qui fonctionne encore aujourd'hui sous la forme de la liberté des universités et de la liberté académique[43]. »

La religion chez les auteurs latins antiques

Les occurrences les plus anciennes du terme

Les emplois les plus anciennement attestés du terme latin religio se trouvent dans des pièces de théâtre traduites ou adaptées du grec par Plaute puis Térence aux IIIe et IIe siècles av. J.-C.[44]. Rédigés pour susciter l’hilarité du public, ces pièces n'ont pas pour sujet la religion. L'emploi du terme dans l'une ou l'autre réplique est occasionnel, sa signification est incertaine ou difficile à établir, mais ce sont les seuls textes antérieurs au Ier siècle av. J.-C. où le terme religion soit employé. Il s'y trouve au total huit occurrences qui ont beaucoup attiré l'attention des philologues. Le terme est employé par des personnages au moment où ils doivent décider s'il convient ou non de faire telle ou telle chose.

Par exemple dans Le Marchand, nous voyons un personnage, Charin, qui affirme solennellement être prêt à tout pour retrouver celle qu’il aime. Il déclare ainsi : « J'y suis résolu, je la chercherai en quelque lieu du monde qu'on l'ait emmenée. Aucun obstacle ne m'arrêtera, ni fleuve, ni montagne, ni mer même. Je ne crains ni la chaleur, ni le froid, ni le vent, ni la grêle ; je supporterai la pluie, j'endurerai la fatigue, le soleil, la soif. Il n'y aura pour moi ni trêve ni repos, ni le jour ni la nuit, non certes, avant que j'aie trouvé ma maîtresse ou la mort ». Il invoque encore la protection des dieux de manière grandiloquente, puis un ami l'interpelle. Il lui fait valoir que le temps et les vents sont menaçants dans la direction qu’il prend alors que le ciel est clair de l'autre côté. Charin reporte aussitôt son départ en déclarant « La religion m’empêchant d’aller de ce côté, je me replie de l’autre. » (« Religionem illic obiecit, recipiam me illuc »). La religion semble ici être l’interprétation de phénomènes naturels. Dans le Charançon, la religion est invoquée par un personnage qui se serait bien passé d'une invitation à dîner mais qui déclare « il y a la religion, impossible de refuser », (« religio fuit, denegare nolui »). Ici la religion pourrait être de l'ordre de la politesse ou de la civilité[44].

Une autre situation dans laquelle la religion est invoquée concerne le serment (iurandi) et se trouve dans l’Andrienne de Térence. Deux comparses s’apprêtent à abandonner un nouveau-né au seuil d'une porte tout en ayant prévu qui le découvrirait. Celui qui tient l'enfant demande à l'autre de le poser à sa place : « pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? » - « Parce que, si par hasard il me faut jurer à mon maître que je ne l'ai pas mis là, je veux pouvoir le faire à l'aise (liquido) ». L'autre s'exécute en lui disant « c'est nouveau, maintenant la religion s'empare de toi instantanément. » (nova nunc religio in te istaec incessit)[44]

Au Ier siècle av. J.-C., le terme religio est plus fréquemment employé dans les poèmes de Virgile en même temps qu'il devient un terme clé d'écrits spéculatifs latins, en particulier chez Lucrèce et Cicéron. Ce sont les textes les plus anciens à en traiter directement et à donner des éléments de définition. La religio y est traitée comme une affaire grave et polémique. Elle concerne la loyauté, la capacité de tenir un serment fait devant les dieux, la justice qui se fonde sur ces serments dits « religieux », le respect de ses parents, le dévouement à la patrie, la grandeur de Rome, les temples, les cultes, les cérémonies ainsi que les questions sur la nature des dieux et les secrets de la nature. La religion a enfin clairement été définie par Cicéron en 84 av. J.-C. comme « le fait de s'occuper d'une nature supérieure, que l'on appelle divine, et de lui rendre un culte. »

Débats sur la signification ancienne du terme religio

La valeur et la signification du mot religio dans la littérature latine de l'Antiquité a été l'objet d'appréciations divergentes, parfois contradictoires. Jusque dans les années 1970, il était largement admis, sur la foi d'études philologiques, que religio désignait « un scrupule de conscience » ou « une crainte superstitieuse »[45]. Dans ce sens, en 1960, Pierre Grimal, spécialiste de littérature latine, écrivait que « Le terme de religio est obscur, il ne désigne pas, d’abord, le culte rendu aux divinités, mais un sentiment assez vague, d’ordre instinctif, d’avoir à s’abstenir d’un acte donné, l’impression confusément ressentie que l’on se trouve face à un danger d’ordre surnaturel. Ce sentiment que l’on éprouve par exemple au moment de fouler un sol consacré, ou de partir en voyage ; il tient du pressentiment, de l’intuition superstitieuse[46]. ». Dans le même temps, certains chercheurs, notamment Georges Dumézil et Émile Benveniste, ont publié d'importantes études sur l'origine et l'étymologie du terme religion, dont il ressort qu'elle serait de l'ordre d'un « recueillement », d'une « reprise sur soi ».

En 1978, prenant le contre-pied des approches fondées sur les conceptions subjectivistes ou psychologiques de la religio des Romains, John Scheid écrivait, dans une étude sur la religion de la Rome tardo-républicaine, que « la crainte superstitieuse individuelle de certains Romains, que tous les citoyens pieux et bien pensant condamnaient » n'a rien à voir avec « la religio proprement dite »[47]. Par ailleurs, l'idée de « recueillement » ou de « reprise sur soi » que Benveniste et Dumézil considéraient comme l'essence de l'idée de religion d'avant le christianisme, a en fait été développée beaucoup plus clairement par des auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive qu'elle ne l'avait été avant eux. Notamment, c'est Augustin et non pas Cicéron qui, à partir de l'étymologie relegere, a affirmé que la religion était de l'ordre d'une méditation ou d'une relecture de Dieu en soi. Plus largement, les écrits de l'Antiquité tardive témoignent de ce qu'à cette époque, ce qui était considéré comme religieux relevait de l'intériorité et d'une certaine subjectivité tandis que la religion vécue comme un ensemble d'obligations sociales était fortement remise en cause. Benveniste a soutenu à peu près l'inverse, considérant que la religion était avant le christianisme de l'ordre de la subjectivité et de l'intériorité tandis qu'elle serait devenue avec lui de l'ordre des obligations.

Au début du IVe siècle, Augustin d'Hippone signalait que les auteurs latins avaient choisi le mot religio pour traduire le terme grec de treskeia désignant le culte rendu au divin. Il indiquait aussi que, dans le langage courant de son époque, le terme religion n'était pas nécessairement pris dans le sens qu'avaient voulu lui donner les auteurs latins. Ce faisant, il pourrait avoir laissé une indication intéressante, bien que très tardive, sur le sens qu'a eu le terme latin religio en dehors des écrits philosophiques marqués par la pensée des Grecs :

« Le mot de religion semblerait désigner plus distinctement, non toute sorte de culte, mais le culte de Dieu, et c’est pour cela qu’on s’en est servi pour rendre le mot grec treskeia. Toutefois, comme l’usage de notre langue fait dire aux savants aussi bien qu’aux ignorants, qu’il faut garder la religion de la famille, la religion des affections et des relations sociales, il est clair qu’en appliquant ce mot au culte de la déité, on n’évite pas l’équivoque ; et dire que la religion n’est autre chose que le culte de Dieu, ce serait retrancher par une innovation téméraire l’acception reçue, qui comprend dans la religion le respect des liens du sang et de la société humaine. »

— Saint Augustin, La Cité de Dieu, X, 1.

Selon Daniel Dubuisson, ce que manifeste tardivement ce passage de La Cité de Dieu en parlant de religion comme d'un « respect des liens du sang et de la société humaine » est le « sens premier, latin et civique » du terme[48]. Pour sa part, John Scheid insiste sur le fait que la religion des Romains se présente d'abord comme une organisation sociale et qu'elle ne s'accompagnait pas d'un discours spéculatif sur elle-même, pas plus que sur les dieux ou la nature du divin[49]. Il envisage l'ancienne religion romaine comme une religion civile, sans « théologie » ni théorie écrite, mais établie dans des actes cultuels et des cérémonies de la tradition[50]. Cette manière d'être religieux est foncièrement rituelle. Selon Pierre Gisel, en toute situation « il y a un rite à accomplir, sans engagement croyant, ni reprise sur soi. »

La religion par Cicéron

La définition la plus ancienne que nous possédions de la religion a été donnée par Cicéron (106-43 av. J.-C.), en 84 av. J-C. dans une œuvre de jeunesse. Cicéron écrit ainsi : « La religion est le fait de se soucier (curam) d'une nature supérieure, que l'on appelle divine, et de lui rendre un culte (caeremoniam)[51]. ». Cette définition se trouve dans un passage rhétorique du traité De l'invention oratoire à propos du droit. Elle fait partie d'une liste de définitions brèves, énumérées à l’appui de l’idée que le « droit coutumier » (consuetudine ius) se rapporte au « droit naturel » (naturae ius). L'idée est que le droit coutumier ne dépend pas d’opinions mais est fondé sur ce que la nature nous enseigne. De la même manière, la nature enseigne la religion, la piété, la reconnaissance, la vengeance, le respect et la vérité. Pour Cicéron, ce qui est coutumier chez les Romains doit être considéré comme rationnel être interprété rationnellement, car il relève d'un enseignement de la nature. Ici s’exprime chez Cicéron un point de vue philosophique stoïcien qui défend que la nature entière est régie par des principes rationnels, ces principes sont compris comme un ordonnancement divin et il nous est possible de le connaître par la raison.

« La justice est une disposition de l'âme, qui, sans blesser l'intérêt général, rend à chacun ce qui lui est dû. Elle a sa source dans la nature ; ensuite l'utilité a fait de certaines choses autant de coutumes ; enfin la crainte des lois et la religion ont sanctionné l'ouvrage de la nature, confirmé par l'habitude. Le droit naturel n'est point fondé sur l'opinion ; nous le trouvons gravé dans nos cœurs, comme la religion, la piété, la reconnaissance, la vengeance, le respect et la vérité :

La religion est le soin (curam) d'une nature supérieure, que l'on appelle divine, et le fait de lui rendre un culte.

La piété est l'exact accomplissement de nos devoirs envers nos parents et les bienfaiteurs de notre patrie.

La reconnaissance est le souvenir de l'attachement et de l'affection d'un autre, et le désir de lui rendre service pour service.

La vengeance repousse et punit la violence, l'injustice et tout ce qui peut nous nuire.

Le respect consiste dans les marques de déférence qu'on témoigne aux hommes supérieurs en mérite et en dignité.

La vérité est le récit et comme l'image fidèle du présent, du passé ou de l'avenir.Le droit fondé sur la coutume consiste, ou dans le développement et la force que l'usage donne à des notions naturelles, comme à la religion, ou dans les choses que nous inspire la nature, confirmées par l'habitude, et que le temps et l'approbation du peuple ont changées en coutumes, comme un contrat, l'équité, un jugement antérieur. »

— Cicéron, De l'invention oratoire, II, 53-54 ou 160-162

Suivant des études récentes sur la religion des Romains, la « cure » dont il est question dans la définition de la religion par Cicéron pourrait se comprendre comme une « occupation pratique » plutôt que comme une « préoccupation » ou un souci spéculatif de la nature divine. En ce sens, selon Catherine Salles, si les Romains prenaient grand soin de leurs dieux, ils ne se préoccupaient pas de leur nature[52]. Un auteur tel que John Scheid insiste quant à lui sur le fait que la religion des Romains se présente d'abord comme une organisation sociale et qu'elle ne s'accompagnait pas d'un discours spéculatif sur les dieux ou la nature du divin[49]. Cependant, la définition de Cicéron introduit de fait l'idée que ce à quoi les Romains rendent un culte par la religion est une « nature supérieure, que l'on appelle divine », et il défend l'idée selon laquelle les coutumes des Romains procèdent d'une nature qui elle-même est régie par les principes divins. En ce sens, Jean Greish, lorsqu'il cite cette première définition de la religion, traduit le mot latin curam par « souci ». Il incite ainsi à comprendre la religion définie par Cicéron comme une « préoccupation » d'ordre métaphysique concernant une « nature divine supérieure »[53]. La définition de la religion par Cicéron, bien qu'elle soit donnée par un Romain et qu'elle soit la plus ancienne connue, aurait ainsi d'emblée le caractère nouveau « des idées venues des Grecs », par rapport à ce qu'il est possible d'appeler rétrospectivement la religion des Romains.

Dans l'œuvre de Cicéron, en plus des livres dans lesquels il en traite en rapport à un questionnement sur la nature des dieux, certains passages expriment une conception civique de la religion sans égard pour l'idée de nature divine. Dans le Plaidoyer pour Flacus, Cicéron écrit « chaque cité a sa religion, nous avons la nôtre. »[54] Liant directement la religion à la citoyenneté, l'avocat romain cherche à disqualifier les Grecs et les Juifs qui ont témoigné à charge contre Flacus. Cicéron demande aux magistrats : « Croirez-vous des étrangers ? ». Les Grecs sont dénoncés pour leur incapacité au testimoniorum religionem, c'est-à-dire celle de produire un témoignage scrupuleux, religieux, qui ait la valeur du serment qu’un Romain fait devant les dieux. Les Juifs, quant à eux, ont, d'après Cicéron, une religion « trop peu digne de la majesté de notre empire, de la splendeur de notre nom, des institutions de nos ancêtres ». C'est pour discréditer le témoignage d'un Juif que Cicéron déclare « chaque cité a sa religion[54] » Considérant les Juifs comme citoyens de Jérusalem, il compare Rome à Jérusalem tout en jouant sur l'idée romaine selon laquelle Rome domine le monde grâce à l'excellence religieuse de ses citoyens. Si Jérusalem n'a pas la splendeur de Rome, c'est que leur religion n'a pas la valeur de celle des Romains et donc le témoignage d'un Juif ne vaut pas celui d'un Romain.

À la fin de sa vie, Cicéron consacrera un traité complet à la question de la nature des dieux, dans lequel il fait un usage abondant du terme religio. Dans ce traité des philosophes épicuriens et stoïciens sont convoqués par un pontife, lui-même du courant philosophique des académiciens, pour : « qu'ils examinent ce qu'il faut penser de la religion, de la piété, de la crainte des dieux, des cérémonies, de la foi, du serment, des temples, des sanctuaires, des sacrifices solennels, des auspices même à la prise desquels je préside. »

La religion défaite et piétinée par Lucrèce

Avec le De Rerum Natura, Lucrèce (98-54 av. J.-C.) poursuit non seulement l'objectif de faire connaître la pensée d'Épicure aux Latins mais aussi celui de détruire ce qu'il appelle « religion ». Faisant l’apologie du poème qu'il compose il écrit : « Joie d'aller aux sources vierges boire à longs traits, joie de cueillir des fleurs nouvelles, de glaner pour ma tête la couronne merveilleuse dont jamais les muses n'ont paré aucun front. Car j'enseigne de grandes choses : d'abord je viens défaire les nœuds dont la religion nous entrave, et puis, sur un sujet obscur je compose des vers si lumineux, imprégnant tout de charmes poétiques[55]. » Dans ce passage le vers « Religionum animum nodis exovelere pergo » peut se traduire plus littéralement par : « Je viens libérer les âmes des nœuds de la religion ». Ce vers sera invoqué comme argument en faveur de l'idée que la religion est à cette époque de l'ordre du lien et donc en faveur de étymologie religare. Pour Lucrèce, la religion est contraire à la nature divine dont Cicéron défend qu’elle est issue, et il ne sert à rien de chercher à obtenir la faveur des dieux, la théologie épicurienne niant toute implication des dieux dans les affaires humaines[56] :

« La nature absolue des dieux doit tout entière

jouir de l’immortalité dans la paix suprême,

à l’écart, bien loin des choses de notre monde,

exempte de souffrance, exempte de périls,

forte de ses ressources, sans nul besoin de nous,

elle est insensible aux faveurs, inaccessible à la colère[57]. »

Pour Lucrèce, la religion est à la fois ce qui engendre les crimes et les souffrances dans le monde et ce qui empêche l'humanité d'accéder à la véritable nature des dieux :

« La vie humaine, spectacle répugnant gisait

sur la terre, écrasée sous le poids de la religion,

dont la tête surgie des régions célestes

menaçait les mortels de son regard hideux,

quand pour la première fois un homme, un Grec,

osa la regarder en face et l’affronter enfin[58]. »

Lucrèce parle d'Épicure comme de celui qui, ayant affronté et terrassé la religion, permit d'accéder à la nature divine. Il « força les verrous de la nature » et « parcourut par l’esprit l’univers infini ». Épicure revient vainqueur de son parcours spirituel, « Ainsi la religion est soumise à son tour, piétinée, victoire qui nous élève vers le ciel ».

La religion que combat Lucrèce est symbolisée par le culte de Cybèle, déesse qui a chez lui une laideur diamétralement opposée à la beauté de Vénus. Cybèle est une déesse d'origine orientale dont le culte s'est d'abord répandu chez les Grecs puis chez les Romains. Ayant enfanté Jupiter, elle est considérée comme la Mère de tous les dieux. Lucrèce décrit sa statue et le cortège qui défilait à Rome le premier jour des fêtes de cette déesse[59] : « Une couronne de rempart ceint le sommet de sa tête car la terre en ses hauteurs est fortifiée de villes. Encore aujourd'hui, quand, terrifiante procession, sa statue est portée à travers les terres immenses, la divine Mère est parée de cet emblème. (II, 605-609) » Lucrèce décrit ensuite les processions violentes qui accompagnent ce culte : « Ils brandissent des armes emblèmes de leur fureur, et le cœur impie, l'âme mauvaise de la foule se laisse terrifier par la puissance de la déesse. (II, 621-623) » Lucrèce indique que selon les mythes des Grecs, ces processions armées et leur fracas visent à empêcher Saturne, le père de Jupiter, « de croquer le marmot (Jupiter) et d'infliger à sa mère (Cybèle) une blessure éternelle (II, 638-639) ». Mais pour Lucrèce ces processions pourraient aussi symboliser ce qu'il considère comme l'ordre de Cybèle : « défendre la patrie par les armes et le courage, être la sauvegarde et l'honneur de ses parents. (II, 641-643) » La description allégorique de Cybèle renvoie ainsi autant aux mythes des Grecs sur les dieux qu'à ce qui par ailleurs peut être considéré comme constitutif de la religion des Romains : la cité et ses remparts, la piété filiale et les vertus héroïques des guerriers.

Théorie romaine de la religion

Tandis que les Romains ne produisaient guère d'écrits dans le cadre de leur pratiques religieuses traditionnelles, leurs débats philosophiques ou théologiques sur les « idées venues des Grecs » se prêtaient particulièrement bien à l'écrit. De ce fait, ces discussions sur les dieux et sur la religion occupent une large place dans ce que nous ont transmis les sources latines de l'Antiquité, mais ces discussions ne traduisent pas nécessairement des opinions largement répandues ou discutées parmi les Romains, pas plus qu'elles n'ont eu une influence directe et immédiate sur la pratique. Pour John Scheid : « Les Romains pouvaient penser de leurs dieux et de la religion ce qu’ils voulaient, mais pas lors de la pratique. Ils en discutaient dans des réunions, dans des débats, ils lisaient des livres. Mais c’était là une activité culturelle, qui n’avait aucune conséquence religieuse[60]. »

Ainsi, au cours du Ier siècle av. J.-C., différents intellectuels latins ayant fait leurs les arguments philosophiques des Grecs, ont tenté de rendre compte de la légitimité de la religion civile des Romains face, d'une part, aux pratiques mystiques d'interprétation des mythes et, d'autre part, aux courants rationalistes de la philosophie. Les écrits de Scævola, un pontife romain du début du Ier siècle av. J.-C., ceux de Varron ainsi que le traité De la nature des dieux de Cicéron ont en commun de distinguer trois manières de comprendre la nature des dieux et les cultes qui leur sont rendus. La première se fonde sur les mythes et leurs interprétations, la seconde est la religion civile et traditionnelle des Romains, la troisième est une approche rationnelle du divin principalement fondée sur l'observation de la nature.

Le Pontife Scævola a proposé une classification des dieux romains, distinguant les dieux « introduits par les poètes », ceux « introduits pas les philosophes » et ceux « introduits par les hommes d'État ». Selon le témoignage que donne Augustin de la pensée de Scævola, « le premier genre n’est que badinage, parce qu’il comprend beaucoup de fictions indignes des dieux. Le deuxième ne convient pas aux cités, parce qu’il contient des choses superflues, certaines même dont la connaissance serait nuisible au peuple[61]. » Seul le troisième genre, celui des dieux introduits par les chefs d'État, mérite qu'on s'y intéresse. Ainsi, en distinguant trois genres de dieux, Scævola indiquait ceux qu'il fallait honorer pour le bien de la cité, manière de signifier que si les Grecs ont des problèmes avec leurs dieux à cause de leurs poètes et de leur philosophes, cela ne doit pas concerner les Romains.

Un peu après Scævola, Varron a distingué trois genres de théologies, la théologie mythique, la théologie politique ou civile et la théologie physique. Varron définit la théologie comme « la raison par laquelle les dieux sont expliqués (id est rationis, quae de diis explicatur)[62] ». En introduisant l'ensemble des sources se rapportant à ce qu'il appelle « la théologie tripartite de Varron », Jean Pépin remarquait que ces trois théologies se posaient comme des alternatives les unes aux autres, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre la théologie mystique, la théologie politique et la théologie physique[63]. De fait, il ne s'agit pas d'une théologie qui se diviserait en trois domaines complémentaires comme il existait d'autres tripartitions de la philosophie ou de la théologie[64], mais plutôt d'une tentative de comprendre comment trois approches théologiques différentes peuvent s'articuler, et, le cas échéant, de savoir laquelle est la meilleure. Commentant la théorie des trois genres de théologies de Varron, Augustin d'Hippone rapporte que Varron a associé la théologie civile à la théologie physique tandis qu'il rejetait la théologie mythique. Augustin estime que Varron n'a pas osé condamner une théologie civile qu'il ne jugeait pas meilleure que la théologie mythique ou bien qu'il n'a pas eu la liberté de parole qui lui aurait permis de la « mettre en pièce » comme il l'a fait pour la théologie mythique[65]. Ainsi, Varron n'aurait pas partagé les convictions populaires liées aux dieux civils mais les aurait ménagées pour des motifs qu'il n'avoue pas. Quatre siècles plus tard, pour Augustin, il ne fait aucun doute que la religion civile et la théologie mythique doivent être rejetées sans ménagement tandis que le christianisme trouve sa place « dans le domaine de la théologie physique et du rationalisme philosophique »[66].

Enfin dans La nature des dieux de Cicéron sont confrontés trois points de vue philosophiques sur la religion. Le premier est celui des épicuriens, courant philosophique qui se caractérise par l'importance du rôle qu'y joue le maître. C'est parce que le disciple lui reconnaît une expérience spirituelle de la vérité qu'il se met à son enseignement et cherche à vivre la même expérience. Les épicuriens ne tiennent pas les mythes pour des histoires vraies, mais y voient des allégories divinement inspirées. Face au disciple épicurien, un philosophe stoïcien cherche l'accord entre ce que la nature enseigne du divin et les pratiques religieuses concrètes. Le dialogue se déroule chez Cotta, un pontife qui défend la religion civile. Tandis que ce dernier montre un profond mépris pour l'interprétation de mythes qu'il juge indignes, il adopte un point de vue philosophique radicalement sceptique, pour montrer que l'on ne peut rien démontrer sur l'existence des dieux. Après avoir soutenu le stoïcien lorsqu'il s'agissait de répondre à l'épicurien, il entreprend de démonter tout l'argumentaire stoïcien. Le scepticisme de Cotta s'articule cependant à une attitude civique et patriote, exigeant une fidélité sans faille aux dieux de la cité et à la tradition, indifférente au doute comme de la recherche de preuves. L'école de philosophie qui d'après Cicéron soutient cette pensée à la fois sceptique en philosophie et fidèle en religion est celle des Académiciens. Cicéron réputé avoir été sceptique, se prononce dans ce traité, plutôt en faveur des arguments stoïciens[67].

Cicéron semble avoir cherché comme Varron, un accord entre la religion civile et la philosophie parce que selon eux, la religion civile est nécessaire à la préservation du lien social bien qu'elle ne paraisse pas rationnelle. Leur effort consiste à établir la rationalité de la religion civile mais, dans le même temps, ils mettent en évidence les défauts de cette rationalité. Ainsi, dans le traité De la Nature des dieux, le dialogue entre le stoïcien, Balbus, qui défend une approche rationnelle de la religion et le Pontife Cotta qui défend la religion des ancêtres, tourne court. Cotta adresse ce reproche à Balbus :

« Si tu as voulu démontrer, avec force arguments, l’existence des dieux, c’est que tu n’étais pas sûr qu’elle était aussi évidente que tu l’aurais voulu. Pour moi, assurément une chose suffit, c'est la tradition de nos ancêtres (nobis maioris nostros tradidisse). Mais tu méprises leur autorité et tu combats avec la raison. Permets donc que ma raison rivalise avec la tienne. »

— Cicéron, De la Nature des dieux, III, 4,9

Après l'exposé de Cotta, dans lequel il défend un point de vue totalement sceptique et démonte tous les arguments de Balbus en faveur de la religion, Balbus lui répond de manière cinglante :

« Dans cette discussion, j’ai combattu pour les biens les plus chers (pro aris et focis[68]), pour les temples des dieux et les sanctuaires, ainsi que pour les murs de la Cité que vous autres, Pontifes, vous considérez comme sacrés, et vous mettez un plus grand soin à défendre la religion de la cité (urbem religione) qu’en la ceignant de fortifications. Tant que je vivrai, je considérerai comme un sacrilège de renoncer à ces valeurs »

— Cicéron, De la Nature des dieux, III, 40, 94

Antiquité tardive : la religion christianisée

Ce qui définit pour les historiens la période de l'Antiquité tardive, est l'apparition et l'essor du christianisme. En quatre à cinq siècles, du milieu du IIe au VIe siècle, il est passé du statut de secte ou de superstition d'une infime minorité à celui de religion commune de l'Empire. Au cours de cette période, le christianisme est apparu à certains égards comme quelque chose de nouveau, en rupture avec la culture et la religion commune de la société, à d'autres égards, il y s'inscrivait, ayant accompagné les évolutions de la religion autant qu'il en a bénéficié.

Selon Pierre Gisel, le christianisme fait partie des composantes de la vie religieuse de l'Antiquité tardive, et c'est la société dans son ensemble qui est passée d'une religion essentiellement rituelle, à une religion ou une philosophie de l'interrogation sur soi en « lien » avec ce qui n'est pas soi[69]. L'individu n'est plus seulement une part du cosmos incité à la sagesse pour préserver l'équilibre du tout, il est membre d'une communauté qui n'est pas toute la cité, il a son réseau de relations, il peut se convertir, avoir ses dieux ou son Dieu : « dans l'Antiquité tardive, la nouvelle forme du religieux dont participe le christianisme est donc centrée sur l'humain, l'individu ou la personne, et le divin lui est directement rapporté ; réciproquement d'ailleurs : l'humain est polarisé par le divin. »[69].

Situation initiale du christianisme par rapport à la religion

Lorsqu'il commence à se développer dans l'Empire romain, le christianisme concerne la religion dans la mesure où il s'agit de religion telle qu'elle a été envisagée par certains savants, par exemple par Cicéron lorsqu'il la définissait comme le souci d'une nature divine supérieure. Cependant le christianisme n'est pas « une religion » au regard de ce qui est ordinairement considéré comme une religion dans l'Empire. Classiquement, il est question d'une religion pour la religion d'un peuple ou d'une cité, ce que n'est pas le christianisme. On ne se convertit pas aux religions ou la religion de l'Antiquité, la religion est celle de la citoyenneté ou de la naissance et c'est une question politique avant toutes autres considérations.

Le christianisme est qualifié de « secte ». Le terme n'a pas nécessairement un sens négatif à l'époque, il situe le christianisme parmi les associations dans lesquelles se pratique un culte et se transmet un enseignement. Elles sont nombreuses et diverses entre le Ier et le IIIe siècle : Le néopythagorisme, le culte de Mithra, celui d'Isis ou un peu plus tard les écoles néoplatoniciennes avaient, comme les chrétiens, des lieux de culte, des maisons, des initié(e)s, une hiérarchie, des livres, etc. Ces associations hétéroclites sont l'objet de plus ou moins d'indifférence ou de défiance de la part des autorités. Le pythagorisme puis le néoplatonisme sont assez bien acceptés, le culte de Mithra aussi, le culte d'Isis connut une alternance d'interdictions et d'autorisations, le christianisme fut interdit du Ier siècle à 311.