Lactance

Lucius Caecilius Firmianus, dit Lactance (du latin Lactantius), est un rhéteur et apologète chrétien né vers 250 en Afrique romaine, et mort vers 325 à Trèves. Bien que sa doctrine chrétienne soit mal assurée, il a été surnommé le « Cicéron chrétien » par les humanistes en raison de l'élégance de sa prose latine.

| Nom de naissance | Lucius Caecilius Firmianus |

|---|---|

| Naissance |

Vers 250 Afrique romaine |

| Décès |

Vers 325 Trèves |

| Nationalité | Empire romain |

| Pays de résidence | Numidie, la Gaule |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | Latin |

|---|

Œuvres principales

De la mort des persécuteurs ; Institutions divines

Éléments biographiques

La source principale concernant Lactance provient de Jérôme de Stridon dans son ouvrage Sur les hommes illustres[1].

Lactance est né en Afrique proconsulaire vers 250 ou 260[1] dans une famille païenne. Il se convertit au christianisme à l'âge mûr[2], vraisemblablement avant 303, après avoir peut-être[1] été l'élève de l'apologiste et rhéteur chrétien Arnobe[3].

Appelé entre 290 et 300 par l'empereur Dioclétien à Nicomédie de Bithynie, il y enseigne la rhétorique latine[3]. À Nicomédie, ville de langue grecque, il a peu d'élèves mais vraisemblablement des membres de la cour impériale, au nombre desquels probablement le futur Constantin Ier qui y réside jusqu'en 306[3].

En février 303, quand éclate la grande persécution, il démissionne de son poste de rhéteur et vit chichement, entamant alors une prolifique carrière d'écrivain chrétien[3]. Au terme de la persécution, vers 313, Constantin l'appelle à Trèves où il devient le précepteur de son fils Crispus. C'est probablement là que Lactance meurt, vers 325[2].

Œuvres

Ses lettres, ses vers d'avant sa conversion sont perdus. Après sa conversion, ses ouvrages sont dominés par un thème majeur celui de la Providence.

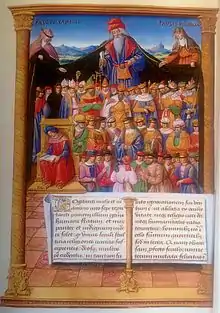

Son livre principal, les Divinae institutiones, est composé de 7 ouvrages dans lesquels il cherche à expliquer aux païens, du moins à ceux qui possèdent de l'instruction, que le polythéisme est indéfendable et que la raison oblige à admettre les dogmes et la morale du christianisme.

Lactance est également l'auteur de De Mortibus Persecutorum (Sur les morts de persécuteurs), une œuvre polémique écrite vers 313-315[4]. réapparue au XVIIe siècle, dans laquelle il affirme que les empereurs persécuteurs sont de mauvais empereurs et ont connu une mort affreuse, ce qui est un châtiment divin. Il y attaque particulièrement l'empereur Galère, qu'il présente comme inspirateur de la persécution de Dioclétien.

On lui attribue un Carmen de ave phoenice (Chant sur l'oiseau phénix), l'un des textes les plus riches sur le phénix.

Son style classique, caractérisé comme une réélaboration de Cicéron, le font considérer par des humanistes comme Pic de la Mirandole, Rudolph Agricola et Érasme[5] comme le « Cicéron chrétien »[3], malgré une doctrine chrétienne mal maîtrisée et archaïque qui, par exemple, ignore l'Esprit Saint qu'il confond avec le Verbe dont il fait le premier fils de Dieu, dont le second est, à le suivre, le Diable[1].

Conceptions

Lactance partage avec Constantin une vision théologico-politique du monde et de l'histoire centrée sur les thèmes de la Providence et de la colère divine. Il développe une conception de l'histoire marquée par une forme de fatalisme. Le monde est pour lui entièrement dirigé par la Providence de Dieu tandis que tout ce qui advient, en bien comme en mal, concourt à la réalisation de la justice divine.

Lactance estimait que les textes bibliques n'étaient pas d'une grande qualité littéraire. Si cette considération, fréquente parmi les auteurs chrétiens de son temps, ne les empêchait généralement pas de s'appuyer sur les écrits bibliques et évangéliques pour présenter le christianisme, elle a conduit Lactance à rédiger une œuvre ancrée dans la culture littéraire et philosophique de son temps, qui puisse servir de propédeutique au christianisme, mais qui laisse presque complètement de côté les écritures chrétiennes[6].

« Témoin du syncrétisme philosophico-religieux de son temps, il développe une théologie approximative ou archaïque, parfois franchement erronée. Sa célébrité repose surtout sur le classicisme de son style, son éloquence et son souci apologétique dans la présentation du message chrétien aux élites cultivées de son temps[7]. »

Réception

Les appréciations portées sur l'œuvre de Lactance sont diverses, il a influencé Augustin d'Hippone et Jérôme de Stridon. Ce dernier estimait qu'elle était « comme un fleuve d'éloquence cicéronnienne », mais il regrettait que son auteur ait consacré plus d'énergie à détruire les doctrines des autres qu'à présenter celle des chrétiens. Par suite, à la fin du Ve siècle, un texte attribué au pape Gélase a fait état d'un dualisme chez Lactance entre un Dieu bon et un Dieu de colère, et a situé son œuvre parmi celles à ne pas lire. Ce jugement a fait que Lactance ne fut jamais unanimement considéré comme un Père de l'Église, bien que l'étude de ses œuvres occupe une place importante dans le champ de la patristique latine[6].

L'ancrage de l'œuvre de Lactance dans la littérature de l'Antiquité plutôt que dans les écritures chrétiennes amènera les humanistes de la Renaissance à le reconnaître comme l'un des leurs. Considéré comme le « Cicéron chrétien », Lactance est très lu et apprécié jusqu'au XVIIIe siècle, époque à laquelle son style véhément et polémiste commence à susciter du rejet. Raillé par Voltaire qui en fait le parangon du Père de l'Église ignorant, véhément et qui prétend tout savoir avec orgueil, Lactance est ensuite méprisé par la critique universitaire. L'intérêt pour son œuvre s'est renouvelée au XXe siècle. En français, ses écrits ont été de nouveau étudiés, traduits et publiés, notamment dans la collection Sources chrétiennes avec le concours de chercheurs tels que Pierre Monat, Michel Perrin et Jacques Fontaine[6].

« Piètre astronome »

« Illustre écrivain mais piètre astronome qui parle de manière infantile de la forme de la Terre quand il se moque de ceux qui déclarent qu’elle a la forme d’un globe » : ainsi le qualifie Nicolas Copernic dans sa dédicace au pape Paul III Des révolutions des sphères célestes de 1543. Cette image d'un Lactance défenseur de la théorie de la terre plate apparaît dans la littérature polémique dès la Renaissance, on la retrouve encore propagée aujourd'hui chez des historiens peu vigilants comme W.G.L. Randles. Elle s'appuie sur un passage obscur des Divinæ Institutiones qui dit ceci :

« Ceux qui pensent qu'il y a des antipodiens opposés à nos pas, cela a-t-il quelque sens ? ou bien y a-t-il quelqu'un d'assez inepte pour croire qu'il y a des hommes dont les plantes des pieds sont au-dessus de leurs têtes ? ou bien que ce qui y est posé par terre, pour nous, pend en étant renversé ? que les herbes et les arbres croissent vers le bas ? que les pluies, la neige et la grêle tombent sur terre vers le haut ? »

— Lactance, Divinæ Institutiones[8]

Les Antipodiens désignent théoriquement les habitants de l'hémisphère sud. Cependant, aux premiers siècles après Jésus-Christ, le terme a un sens plus large et peut également désigner des peuples souterrains ou les habitants d'une terre symétrique opposée au Soleil. Dès lors il est difficile d'affirmer si, dans ce passage, Lactance soutient l'hypothèse de la platitude de la terre, qui est d'ailleurs rejetée par les savants hellénistes, ou s'il condamne d'autres théories.

Bibliographie

Traductions

- Institutions divines (vers 321 ? entre 304 et 313 ?)

- Institutions divines. Livre I ; introduction, texte critique, traduction par Pierre Monat. Paris : Éditions du Cerf, 1986. (Sources chrétiennes ; 326). (ISBN 2-204-02536-4).

- Institutions divines. Livre II, [L'origine de l'erreur]. ; introduction, texte critique, traduction par Pierre Monat. Paris : Éd. du Cerf, 1987. (SC. ; 337). (ISBN 2-204-02814-2).

- Institutions divines. Livre III, trad. J.A.C. Buchon, Choix de monuments primitifs de l'Église chrétienne, Paris, 1837.

- Institutions divines. Livre IV, [La vraie sagesse et la vraie religion] ; introd., texte critique, trad., notes et index par Pierre Monat. Paris : les Éd. du Cerf, 1992. (SC. ; 377). 277 p. (ISBN 2-204-04572-1).

- Institutions divines. Livre V, introduction, texte critique, traduction par Pierre Monat. Paris, Éd. du Cerf, 2000 & 1973. (Sources chrétiennes ; 204-205).

- Institutions divines Livre VI, introduction, texte critique, traduction par Christiane Ingremeau, Paris, Éd. du Cerf, 2007. (Sources chrétiennes ; 509).

- L'ouvrage du Dieu créateur (vers 304) ; introd., texte critique, trad. notes et index par Michel Perrin, Paris, Éd. du Cerf, 1974. (Sources chrétiennes ; 213-214).

- Épitomé des Institutions divines ; introd., texte critique, trad. notes et index par Michel Perrin, Paris, Éd. du Cerf, 1987. (Sources chrétiennes ; 335). 297p. (ISBN 2-204-02813-4).

- La Colère de Dieu (entre 311 et 324); intr., texte critique, traduction, commentaire et index par Christiane Ingremeau, Paris, Éd. du Cerf, 1982. (S.C. ; 289). 418p. (ISBN 2-204-01867-8).

- De la mort des persécuteurs ; intr., texte critique, traduction, commentaire et index par J. Moreau. Paris, Éd. du Cerf, 1954. (S.C. ; 39).

Études

- R. Pichon, Lactance, Hachette, 1901.

- J. Fontaine et M. Perrin, Lactance et son temps, Beauchesne, 1978.

- P. Monat, Lactance et la Bible, Études augustiniennes, 1982.

Notes et références

- Paul Mattei, Le christianisme antique de Jésus à Constantin, Armand Colin, (ISBN 978-2200271558), p. 213-214

- Claudio Moreschini et Enrico Norelli (trad. Madeleine Rousset), Histoire de la littérature chrétienne ancienne grecque et latine, t. I : De Paul à l'ère de Constantin, Genève, Labor et Fides, (1re éd. 1995) (ISBN 978-2-8309-0942-5), p. 457-458

- Hubertus R. Drobner (trad. Joseph Feisthauer), Les Pères de l'Église : Sept siècles de littérature chrétienne, Desclée, coll. « Histoire du christiannisme », (ISBN 978-2-7189-0693-5), p. 192-193

- Oliver Nicholson, "Introduction", The Classical or Christian Lactantius, Markus VINZENT (dir.), Studia Patristica vol. LXXX, volume 6, Paris - Peeters, 2017, p. 7

- Claudio Moreschini et Enrico Norelli (trad. Madeleine Rousset), Histoire de la littérature chrétienne ancienne grecque et latine, t. I : De Paul à l'ère de Constantin, Genève, Labor et Fides, (1re éd. 1995) (ISBN 978-2-8309-0942-5), p. 464

- Pierre Monat, « Lactance, l'homme et l'œuvre » dans Vita Latina, N°130-131, 1993. pp. 47-52. Lecture sur persee.fr

- Jean-Jacques Rouch, « Lactance », Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, Bayard - Centurion, 1998, p. 266

- L.III, chap.XXIV.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- J. Paul Getty Museum

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Œuvres de Lactance en latin et français sur le site remacle.org

- Traduction française du texte de Lactance La Mort des Persécuteurs