Vie religieuse

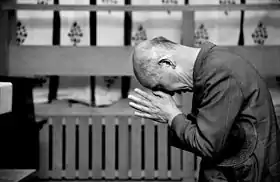

La vie religieuse est un style de vie distinct, adopté par des hommes et des femmes qui vivent et agissent en référence à des critères transcendant la vie matérielle et sociale à laquelle participe la société humaine en général. La vie religieuse est une pratique et/ou un engagement concernant des personnes pour lesquelles le « Transcendant » (c’est-à-dire « Dieu » ou « l'Absolu ») et le Spirituel priment sur le Terrestre et le Matériel. Elle émane d'une disposition à caractère personnelle ouvrant à la dimension collective, en partie liée au culturel exprimant le sacré.

Approche

La vie religieuse est marquée par des temps de prières, des temps d'étude, des exercices spirituels, des pratiques d'ascèse. Elle peut comprendre un travail ou relever de la mendicité, qui est alors expression de la confiance totale en Dieu qui subviendra aux nécessités de la vie. Elle peut aussi être vécue de manière plus ou moins séparée du reste de la société. Lorsqu'elle se pratique de manière plutôt individuelle, elle est appelée érémitisme, lorsqu'elle est vécue en communauté, elle est appelée cénobitisme. La vie religieuse donne ainsi lieu à des habitats favorisant l'isolement individuel ou la vie communautaire. Ces habitats peuvent ainsi aller de quelques grottes ou quelques cabanes proches les unes des autres et formant un ermitage, à des monastères où plusieurs centaines de moines ou de moniales mènent une vie collective.

La vie religieuse s'est développée depuis l'Antiquité dans des sociétés différentes et éloignées les unes des autres de sorte qu'il est difficile de savoir si l'on peut lui attribuer une origine particulière. Certains auteurs considèrent la forme de vie religieuse qui les intéresse comme un phénomène original et sans équivalent dans d'autres religions ou d'autres cultures[1] d'autres s'intéressent à la vie religieuse comme à un phénomène universel. Raimon Panikkar parle à ce sujet d'un archétype monastique universel[2].

Historiquement la vie religieuse s'est d'abord particulièrement développée en Inde, puis dans le reste de l'Asie avec le bouddhisme et le taoïsme. En occident, durant l'Antiquité gréco-romaine, elle a d'abord eu la forme d'écoles de philosophie. Dans le même temps, il existait des communautés d'ermites ou de prophètes, notamment ceux vivant au mont Carmel et dont témoigne la Bible, mais aussi des communautés esséniennes comme celle de Qumrân. La vie religieuse s'est ensuite développée, peut-être sous les influences conjointes des traditions philosophiques occidentales et orientales, sous la forme d'un monachisme chrétien avec des pères du désert. Dans l'islam il n'y a, en principe pas de vie monastique, cependant le soufisme présente des parentés avec la vie religieuse telle qu'elle s'est développée dans d'autres traditions.

Sur un plan philosophique la vie religieuse est liée à la mystique c'est-à-dire à des courants de pensée qui invitent à expérimenter ce qui est au-delà de la connaissance ou en constitue le degré le plus élevé. La mystique qui s'est développée dans le monachisme a été influencée à ses origines par les courants gnostiques. Dans la tradition médiévale chrétienne, la mystique n'était pas un domaine séparé du reste de la théologie, les théologiens les plus spéculatifs, tels que saint Bonaventure étant aussi considérés comme des mystiques. Avec la mystique rhénane et les courants des béguines, des polémiques se sont ouvertes sur le statut de la mystique dans la théologie.

Anthropologie religieuse

.jpg.webp)

De tous temps, avant et après la naissance du Christ, les diverses traditions religieuses ont connu et connaissent des hommes et des femmes insatisfaits d’une vie simplement matérielle et historique qui ont cherché à la transcender en lui donnant une dimension verticale allant au-delà de l'histoire. C'est donc un phénomène humain d'espoir et de confiance en Quelqu'un qui donne quelque chose de plus, au-delà du Présent, historique, matériel et fini.

Beaucoup de traditions religieuses ont institutionnalisé ce type de vie en accordant une visibilité sociale à ceux qui choisissaient une vie religieuse. Ils portent des habits différents. La mendicité leur est autorisée. Ils vivent seuls ou en groupes en des lieux séparés et éloignés des villes et villages. Souvent ils sont recherchés pour leur proximité avec Dieu, duquel leur style de vie permet d’obtenir davantage de faveurs (exerçant alors un rôle proche de celui de prêtre).

Tradition catholique

Née au début du IVe siècle, de manière spontanée comme dans les autres traditions religieuses, la vie chrétienne consacrée a été institutionnalisée de manière de plus en plus stricte au cours de l’histoire de l'Église, cherchant à en contrôler les débordements et abus.

Dans un sens large, la vie consacrée - dont la vie religieuse est la forme la plus connue - est une manière de suivre le Christ, dans sa recherche de Dieu, Père créateur et aimant, et d’accomplir sa volonté. Cette sequela Christi, dans le célibat (ouverture à une autre manière d’aimer), la pauvreté (liberté vis-à-vis des biens matériels) et l’obéissance (primat de la volonté de Dieu) se fait sous l’inspiration et avec le soutien de l’Esprit Saint. Nul ne peut s’y engager s'il se fie à ses propres forces.

Au fil des siècles les différentes manières de suivre la voie des conseils évangéliques proposés par le Christ à ceux qui veulent le suivre, initiées généralement par un “fondateur” ou “fondatrice” charismatique, ont dû recevoir l’approbation des autorités de l’Église qui y reconnaissent alors une « voie authentique de vocation chrétienne ».

Ces types de vie consacrée catholique sont très variés et historiquement conditionnés, allant de l’érémitisme strict à l’engagement (apostolique) dans le monde. Aujourd’hui encore, de nouvelles formes de vie consacrée voient le jour et sont proposées. Les personnes appelées à la vie chrétienne consacrée sont invitées à faire une profession religieuse publique de leur engagement, car, comme tout baptisé, elles vivent au sein de la communauté chrétienne (Église).

Le code de droit canonique codifie les différentes manifestations de vie religieuse approuvée par l’Église. Ainsi, dans la partie III du livre 2 il mentionne, parmi les instituts de vie consacrée, les congrégations et ordres religieux (N° 607), la vie érémitique (N° 603), l’ordre des vierges (N° 604), les instituts séculiers (N° 710). Des « sociétés de vie apostolique » (N° 731-756) existent, dont les membres vivent en communauté en vue d’une œuvre apostolique, sans être liés formellement par des vœux de religion.

La vie religieuse au-delà de sa codification

Le phénomène de la vie religieuse échappe aux efforts de codifier ses manifestations. De nouvelles formes de vie évangélique voient régulièrement le jour, réactualisant chaque fois, sous un aspect différent, les valeurs évangéliques et le radicalisme de la « sequela Christi ».

La vie consacrée

Qu'est-ce que la vie consacrée ?

Contrairement à une idée reçue, la vie consacrée ne se résume pas à la seule vie religieuse. Comme le rappelle le code de droit canonique, la vie consacrée est « la forme de vie stable par laquelle des fidèles (…) se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout (…) pour la construction de l'Église et le salut du monde » afin de parvenir « à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu » (canon N° 573 § 1). Ainsi que le soulignait Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Vita consecrata, écrite en 1996, deux ans après un Synode des évêques sur le sujet, « le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le rapport spécial que Jésus, au cours de son existence terrestre, établit avec certains de ses disciples, qu'il invita non seulement à accueillir le Royaume de Dieu dans leur vie, mais aussi à mettre leur existence au service de cette cause, en quittant tout et en imitant de près sa forme de vie » (canon N° 573 § 14). Ainsi, les personnes consacrées se distinguent-elles par la profession qu'elles font – via des vœux ou un autre engagement – des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Le pape polonais indiquait aussi que la vie consacrée « n'est pas une réalité isolée et marginale » mais qu'elle « est une partie intégrante de la vie de l'Église » appartenant « de manière intime à sa vie, à sa sainteté et à sa mission » (canon N° 573 § 3). Il ajoutait aussi que, dans l'histoire de l'Église, la vie consacrée a connu de nombreuses formes « mais sans changement de la nature d'un choix qui s'exprime dans le radicalisme du don de soi par amour du Seigneur Jésus ».

Quelles en sont les différentes formes ?

Une grande part de la vie consacrée est constituée par la vie religieuse, religieux et religieuses se distinguant par « des vœux publics » et une vie fraternelle en commun (canon N° 607 § 2). La vie religieuse peut prendre elle-même différentes formes: monastique et contemplative (bénédictins, cisterciens, chartreux, carmélites…) ou apostolique (dominicains, jésuites, Frères des écoles chrétiennes, ursulines…). Assimilées aux instituts religieux, les sociétés de vie apostolique (Missions étrangères de Paris, communauté Saint-François-Xavier…) se distinguent par le fait que leurs membres, tout en menant une vie fraternelle en commun, n'émettent pas de vœux religieux (canon N° 731 § 1). Reconnus en 1947 par Pie XII, les instituts séculiers rassemblent des individus qui, sans vie commune, mènent leur vie « dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle » (canon 714). Les membres d'un institut séculier peuvent être des prêtres diocésains (Institut du Prado…) ou des laïcs, hommes ou femmes (Jésus Caritas…) qui, vivant dans le monde, « tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde » (canon N° 710). Ils sont liés par des vœux ou une promesse.Les vierges consacrées représentent quant à elles une des plus anciennes formes de vie consacrée connues dans l'Église, citée dès les écrits de Paul et dans les Actes des Apôtres. Consacrées à Dieu par l'évêque diocésain, auquel elles sont liées, selon un rituel liturgique hérité de longue date, les vierges « épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l'Église » (droit canonique N° 604 § 1) et font partie de l'ordre des vierges. Y sont souvent assimilées les veuves consacrées, elles aussi connues dès les temps apostoliques, même si elles ne figurent pas comme telles dans le code de droit canonique – mais elles sont citées avec les vierges dans le code des canons des Églises orientales (canon N° 570). En 1984, Rome a approuvé un rituel spécifique de la consécration des veuves qui, selon les endroits, se rassemblent dans des instituts séculiers (Institut Sainte-Françoise-Romaine) ou des associations de fidèles (Fraternité Notre-Dame de la résurrection).

L'Église reconnaît aussi les ermites qui « vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence » (canon N° 603 § 1). L'ermite fait profession publique entre les mains de l'évêque, sous l'autorité duquel il mène sa vie érémitique.

Enfin, dans la foulée du concile Vatican II, de nouvelles formes de vie consacrée ont fait leur apparition, notamment au sein des communautés charismatiques qui comptent elles aussi leurs propres consacrés. Leurs statuts sont divers: s'ils sont souvent membres d'associations de fidèles (consacrés de la communauté de l'Emmanuel, consacrées de la communauté du Chemin-Neuf), une certaine normalisation est à l'œuvre aujourd'hui comme dans le cas de la communauté des Béatitudes. Celle-ci a adopté une nouvelle figure juridique, inédite dans le code de droit canonique mais validée par Rome: la famille ecclésiale de vie consacrée, à mi-chemin entre l'institut religieux et l'institut séculier, qui rassemble les deux branches de vie consacrée (frères et sœurs, qui font des vœux publics) et la branche laïque (couples et célibataires qui ne prononcent pas de vœux ainsi que des célibataires consacrés qui font un vœu privé de célibat pour le Royaume).

Lexique

L'ordre, la congrégation ou l'institut désigne un ensemble d'hommes ou de femmes vivant en commun un idéal de perfection chrétienne à la suite du Christ (sequela Christi). Autrefois, l'ordre désignait plus spécifiquement les mouvements dont les membres prononçaient des vœux de manière solennelle (bénédictins, franciscains, jésuites), à la différence de ceux des congrégations, de création plus récente, qui ne prononçaient que des vœux simples (rédemptoristes, montfortains, assomptionnistes). Le code de droit canonique de 1983 n'a pas repris cette distinction entre vœux solennels et simples et ne parle plus que d'institut religieux. En droit français, une congrégation désigne tout groupe de religieux vivant en communauté, quelle que soit leur religion ou la forme de vie consacrée. La communauté désigne un groupe de consacrés qui, ayant fait profession de vie commune, vivent ensemble dans la même maison. Certains instituts ont aussi pris comme nom le terme générique de communauté[Note 1].

Notes et références

Notes

- Source Nicolas Seneze, Un engagement aux multiples formes, journal La Croix, p. 6-7, 1er février 2015

Références

- Pour cette affirmation concernant le soufisme, cf. : Cheikh Bentounès, Le soufisme cœur de l'islam, les valeurs universelles de la mystique musulmane, Paris, éd. La table ronde, Pocket Sporitualité, 1999, p. 53. (ISBN 978-2-266-09310-1) : « Le soufisme remonte aux premiers compagnons du Prophète Mohammad. [...] D'autres théories douteuses, voir partisanes, affirment que l'origine du soufisme est liée au contact des musulmans avec la péninsule indienne, avec le Bouddhisme ou l'hindouisme ou encore la philosophie grecque. Tout cela est erroné. », concernant le monachisme chrétien, voir par exemple

- Raimon Panikkar, Éloge du simple, Le moine comme archétype universel, Paris, Albin Michel, 1995. (ISBN 978-2226079893)

Voir aussi

Bibliographie

- Anne-Catherine Gillis, Des dieux dans le four : enquête archéologique sur les pratiques religieuses du monde artisanal en Grèce ancienne, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Archaiologia », (BNF 46878206).

- Pierre-Yves Le Priol, La foi de mes pères : ce qui restera de la chrétienté bretonne, Paris, Salvator, (BNF 45638233).

- Pape François, À vous, les jeunes !, Les Plans-sur-Bex (Suisse) ; Paris, Parole et silence, (BNF 45706406).